The One I Love

di Charlie McDowell

The One I Love, opera d’esordio di Charlie McDowell del 2014, è un film poco noto ma alquanto particolare. In apparenza si presenta come una commedia sentimentale, la storia di una giovane coppia in crisi che, su consiglio del terapeuta, decide di trascorrere un weekend in una villa isolata per provare a rimettere insieme i pezzi del proprio rapporto. Ma se vi aspettate la classica riconciliazione al tramonto, siete decisamente fuori strada. Perché molto presto il film devia verso territori sempre più strani, surreali e inquietanti, al punto che gli stessi protagonisti parlano apertamente di roba da Ai confini della realtà.

Ethan e Sophie, interpretati da Mark Duplass ed Elisabeth Moss, stanno attraversando una fase delicata del loro matrimonio. Lui l’ha tradita e, nonostante abbiano scelto di provarci ancora, la scintilla iniziale sembra essersi spenta, soffocata dalla routine e dalle frustrazioni accumulate. Il terapeuta suggerisce loro una soluzione insolita, un fine settimana in una tenuta isolata e lussuosa, descritta come un luogo quasi magico dove ogni coppia che vi ha soggiornato è tornata “rinata”.

Una volta arrivati, l’atmosfera appare subito idilliaca, finché qualcosa non comincia a incrinarsi. Ethan e Sophie scoprono che nella dependance della villa vivono delle versioni alternative di loro stessi, più premurose, più affascinanti, perfettamente aderenti a ciò che l’altro ha sempre desiderato. Quello che inizia come un’esperienza curiosa e seducente scivola progressivamente in una spirale psicologica sempre più inquieta, dove il confine tra realtà, desiderio e proiezione personale diventa impossibile da controllare.

Con un budget ridotto all’osso, un cast limitato a due attori principali e un’unica location, il film oscilla con naturalezza tra commedia surreale, dramma esistenziale e fantascienza minimale. McDowell usa il fantastico come strumento narrativo per interrogarsi su cosa significhi davvero conoscere qualcuno, e su quanto spesso finiamo per amare non una persona reale, ma l’immagine che ci siamo costruiti di lei.

Duplass e Moss reggono il film quasi interamente sulle loro spalle, sdoppiandosi con grande efficacia. Se Elisabeth Moss restituisce il senso di smarrimento e desiderio del suo personaggio, è Mark Duplass a rubare la scena con una performance davvero notevole. La sua capacità di rendere immediatamente riconoscibili le due versioni di Ethan, quella autentica, più insicura e goffa, e quella idealizzata, sicura di sé e affascinante, attraverso minimi cambiamenti di postura, sguardo e timbro di voce, è una prova attoriale che merita di essere sottolineata.

Il finale, volutamente ambiguo, potrebbe spiazzare. Non ci sono spiegazioni razionali né risoluzioni rassicuranti. La domanda che il film pone, se sia preferibile vivere con una persona reale, con tutti i suoi difetti, o con un’idea perfetta di persona, resta sospesa, senza una risposta definitiva. E proprio questa sospensione diventa il senso ultimo del film.

Se apprezzate storie che utilizzano il fantastico per raccontare qualcosa di profondamente umano, The One I Love merita senz’altro una possibilità. Nulla di clamoroso, sia chiaro, ma un film capace di intrattenere e far riflettere con naturalezza, affidandosi a idee semplici e a interpretazioni solide, come spesso accade nel cinema indipendente più ispirato.

Film

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

di Michel Gondry

C’è qualcosa di profondamente ironico nel modo in cui certi film arrivano nella nostra vita. Ricordo ancora quella sera al cinema, trascinato da un’amica che aveva insistito per vedere Se mi lasci ti cancello. Sì, proprio quel titolo lì, vergognosamente tradotto dai distributori italiani per fuorviare il pubblico e far passare il film per una commedia romantica di intrattenimento come tante altre. Con Jim Carrey in locandina e un titolo del genere, ero convinto di trovarmi davanti a una commediola senza pretese da digerire in due ore di sonno a occhi aperti. Invece, rimasi folgorato.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, questo è il titolo originale, esce nel 2004 per la regia di Michel Gondry, su sceneggiatura di Charlie Kaufman (già autore di "Essere John Malkovich" e "Il ladro di orchidee"), vincitrice dell'Oscar come miglior sceneggiatura originale. Il film, interpretato da un Jim Carrey in stato di grazia drammatica e da una irresistibile Kate Winslet, ha avuto un successo sia di critica che di pubblico, incassando 74 milioni di dollari a fronte di un budget di 20 milioni. A vent'anni di distanza, continua a essere considerato dalla critica cinematografica uno dei migliori film del XXI secolo. Per me, senza esitazioni, è uno dei film romantici che preferisco in assoluto.

La storia ci trascina nel malinconico mondo di Joel Barish, uomo schivo e introverso che scopre con orrore che la sua ex fidanzata Clementine ha deciso di cancellare ogni ricordo della loro relazione grazie a un servizio offerto dalla misteriosa clinica Lacuna Inc. In pratica, lo ha eliminato dalla sua memoria. Ferito e disperato, Joel sceglie di fare lo stesso. Ma mentre i ricordi iniziano a svanire uno dopo l’altro, qualcosa cambia. Rivivendo la loro storia al contrario, dai litigi finali fino ai primi momenti di felicità, Joel capisce di non voler dimenticare. Inizia così una fuga disperata attraverso i labirinti della propria mente, nel tentativo di nascondere Clementine negli angoli più remoti della memoria. Un viaggio a ritroso, un road movie cerebrale che trasforma un addio in una battaglia per la sopravvivenza emotiva.

Se dovessi descrivere Eternal Sunshine of the Spotless Mind in poche parole, direi che è un’odissea fantastica dentro un cuore spezzato, una storia d’amore frammentata con l’estetica di un sogno febbrile. Ma è anche molto di più. È un film che parla dell’amore nella sua forma più autentica e dolorosa, della fragilità della memoria e della nostra ossessione per il controllo. Un esperimento narrativo che riesce nell’impresa rarissima di essere complesso senza mai risultare pretenzioso.

La sceneggiatura di Kaufman è un labirinto in cui il tempo si piega e la narrazione si avvolge su se stessa, disorientando lo spettatore solo in apparenza. In realtà tutto è sorprendentemente limpido, guidato da un’emozione costante e riconoscibile. Michel Gondry mette la sua sensibilità visionaria al servizio della storia, trasformando la mente di Joel in un teatro surreale dove le leggi della fisica smettono di esistere. Case che crollano, volti che si dissolvono, un corpo da bambino abitato da una coscienza adulta. Un immaginario onirico che non è mai esercizio di stile, ma racconto puro.

Il vero cuore pulsante del film, però, sono le interpretazioni. Jim Carrey, spogliato di ogni maschera comica, regala probabilmente la prova migliore della sua carriera. Il suo Joel è fragile, introverso, profondamente malinconico, un uomo che sembra attraversare il mondo con la paura di romperlo. Kate Winslet è perfetta nei panni di Clementine, imprevedibile, caotica, irresistibilmente umana. Forse perché mi ha ricordato una mia ex, con quella sua fragilità mascherata da ribellione, con quel colore dei capelli improponibile, ma fin dalle prime scene me ne sono innamorato. Insieme costruiscono una relazione vera, fatta di compromessi, frustrazioni, slanci e fallimenti. Bellissimo anche il finale, sospeso tra speranza e malinconia, che suggerisce come l’amore non sia mai una scelta razionale, ma una forza che ci trascina nonostante tutto.

C'è poi un’ironia sottile nel modo in cui il film guarda alla nostra ossessione contemporanea per l’eliminazione del dolore. La Lacuna Inc. promette una vita senza sofferenza, ma finisce per creare esistenze sterili, condannate a ripetere gli stessi errori. I personaggi secondari, da Mary (Kirsten Dunst) che scopre di aver già vissuto e dimenticato una storia con il dottor Mierzwiak (Tom Wilkinson) a Patrick (Elijah Wood) che tenta di sedurre Clementine usando i ricordi rubati di Joel, sono tutti esempi di come la manipolazione dell’amore porti soltanto a una solitudine ancora più profonda.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind è un film emotivamente doloroso e allo stesso tempo luminoso. Cerebrale ma visceralmente umano. Surreale eppure così vero da fare male. È una di quelle opere che ti fanno sognare, innamorare e soffrire, ricordandoti che il dolore della perdita è il prezzo inevitabile per la bellezza dell’aver amato.

Capolavoro.

Film

Dead Man's Shoes - Cinque giorni di vendetta

di Shane Meadows

Nel 2004, Shane Meadows portava sul grande schermo Dead Man's Shoes - Cinque giorni di vendetta, un’opera nata in sole tre settimane e con pochissimi soldi, ma capace di diventare un piccolo cult del cinema indipendente britannico. Ambientato in una cittadina del Derbyshire grigia e malinconica, il film è un revenge movie che trasuda rabbia, disperazione, periferia dimenticata e degrado, caratterizzato da una fotografia sporca e desaturata e da un’ottima colonna sonora.

Richard (Paddy Considine) è un ex militare che torna nella sua cittadina natale nelle Midlands orientali per vendicarsi di una piccola banda di spacciatori capeggiata da Sonny (Gary Stretch) che, durante la sua assenza, ha abusato di suo fratello Anthony (Toby Kebbell), un ragazzo affetto da un lieve ritardo mentale. Attraverso flashback in bianco e nero, il film rivela gradualmente cosa è successo ad Anthony, mentre Richard prima terrorizza psicologicamente i membri della banda, poi inizia a ucciderli uno dopo l’altro in una caccia all’uomo metodica e implacabile.

Se vi aspettate il classico revenge movie tutto adrenalina e inseguimenti mozzafiato, potreste restare spiazzati. Il film è pervaso da un senso di grigia malinconia e da un’inevitabilità che pesa come il cielo plumbeo che domina ogni inquadratura. È un mondo desolato, dove persino i "cattivi" non sono altro che un gruppo di poveracci, vittime sacrificali patetiche che non hanno nemmeno la dignità dei grandi antagonisti. Sono bulli da quattro soldi, derisi quando il protagonista si introduce nelle loro case e dipinge loro la faccia, facendo capire che può fare quello che vuole delle loro vite. Ed è proprio la loro mediocrità a rendere il tutto ancora più disturbante.

Il colpo di scena finale, alla Shyamalan, ricontestualizza l’intero film in una chiave molto più cupa e tragica. La vendetta di Richard diventa così una forma di autopunizione per non essersi preso cura del fratello più debole, l’espiazione di una colpa che si maschera da giustizia.

Supportato da un’ottima colonna sonora (Calexico, Gravenhurst, Aphex Twin, ecc.), Dead Man's Shoes è un film psicologicamente violento, schietto e cinico, che lascia un retrogusto amaro e si porta dietro l’odore del degrado delle periferie inglesi.

Film

La fontana della vergine

di Ingmar Bergman

La fontana della vergine è uno dei film più crudi ed emotivamente intensi di Ingmar Bergman. Non viene sempre citato tra i suoi capolavori assoluti, nonostante l’Oscar come miglior film straniero, forse perché è una sorta di fiaba nera, un Cappuccetto Rosso rielaborato a dramma teologico brutale. Ispirato a una ballata svedese del XIII secolo e scolpito in un bianco e nero che sembra inciso nella pietra, resta a mio avviso una delle opere più sottovalutate del regista. Un film che interroga senza sconti il silenzio di Dio davanti alle nefandezze dell’uomo, la pulsione della vendetta e il significato stesso della giustizia.

Nella Svezia medievale, il proprietario terriero Töre (Max von Sydow) chiede alla giovane figlia Karin (Birgitta Pettersson) di raggiungere una chiesa lontana per portare dei ceri alla Madonna, secondo una tradizione riservata a una ragazza vergine. Ad accompagnarla c’è Ingeri, una serva pagana attraversata da un’invidia silenziosa verso la purezza della giovane. Durante il viaggio attraverso i boschi le due si separano e Karin incontra tre pastori, due uomini e un ragazzino. Un incontro che, da gesto di ospitalità ingenua, si trasforma rapidamente in tragedia. I due uomini violentano e uccidono la ragazza mentre Ingeri, nascosta nei dintorni, assiste senza intervenire. Gli assassini, portando con sé gli abiti insanguinati di Karin, cercano rifugio proprio nella fattoria di Töre, che li accoglie ignaro secondo le usanze cristiane. Quando la madre Märeta riconosce quegli indumenti, la verità emerge e Töre sceglie la vendetta, entrando in conflitto diretto con la propria fede. Il mattino seguente, nel luogo in cui viene ritrovato il corpo di Karin, sgorgherà miracolosamente una sorgente d’acqua pura.

La fontana della vergine potrebbe essere considerato, con una certa dose di provocazione, il capostipite nobile di quel genere cinematografico che diventerà noto come "rape and revenge". Ma se i suoi eredi – pensiamo all'esplicito L'ultima casa a sinistra di Wes Craven del 1972 o agli eccessi del cinema exploitation italiano – vireranno verso una violenza spesso compiaciuta ed eccessiva, Bergman sposta il discorso su un piano morale e spirituale, trasformando la vendetta in una questione di colpa, fede e responsabilità.

Il bianco e nero di Sven Nykvist è di una potenza visiva impressionante. Ogni inquadratura oscilla tra il quadro preraffaellita e il ritratto medievale, restituendo un medioevo freddo, sporco e autenticamente ostile. La messa in scena è essenziale, quasi minimale. Bergman lavora per sottrazione, affidandosi a silenzi e sguardi che parlano più di qualsiasi dialogo. La scena della violenza, pur evitando l’esplicito, conserva una carica traumatica devastante, perché mette in scena l’irruzione del male nell’innocenza senza alcuna protezione.

Il film esplora il conflitto tra cristianesimo e paganesimo in un territorio spirituale ancora instabile dove le antiche divinità nordiche non hanno del tutto ceduto il passo al Dio cristiano. Töre è un uomo devoto, ma quando decide di vendicare la figlia abbandona ogni principio di perdono per abbracciare un codice di giustizia arcaico e brutale. La vendetta è fredda e spietata, e Bergman rifiuta qualsiasi consolazione morale. Il miracolo finale della sorgente resta ambiguo, forse un segno di grazia, forse un’illusione, di certo non una cancellazione del dolore. La colpa resta, incisa come la pietra da cui sgorga l’acqua.

La fontana della vergine probabilmente non è il suo lavoro più personale –Bergman stesso definì il film "una miserabile imitazione di Kurosawa" – ma è un'opera capace di condensare in forma pura le sue ossessioni più profonde. Un racconto in cui la fede non salva, la violenza non redime e il miracolo non consola davvero.

Film

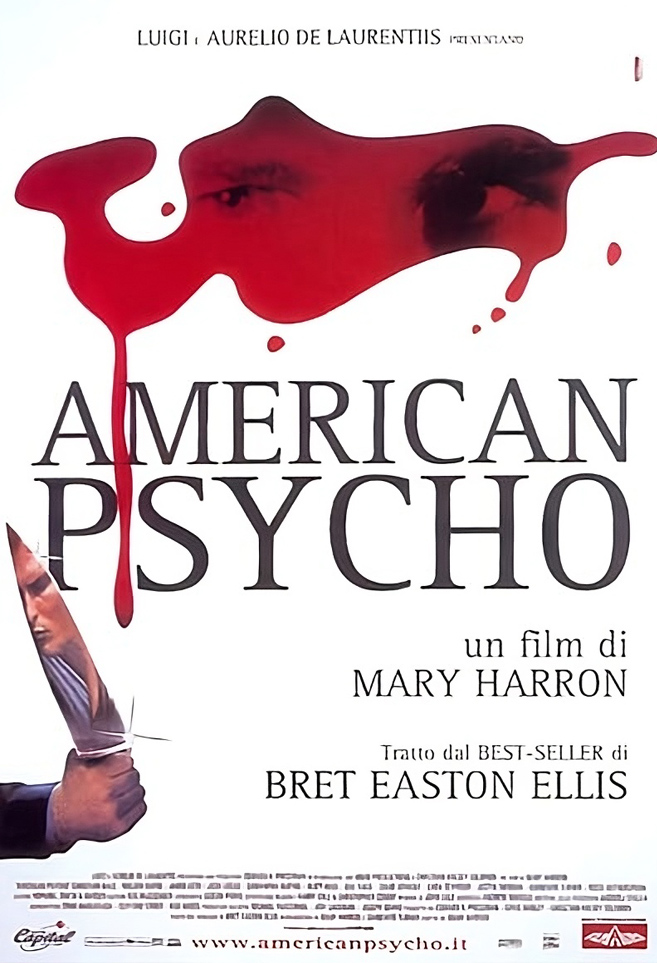

American Psycho

di Mary Harron

Quando vidi American Psycho per la prima volta rimasi deluso. Il confronto con il romanzo di Bret Easton Ellis, che mi aveva completamente esaltato, si rivelò impari, quasi ingiusto per il film. A distanza di decenni ho deciso di rivederlo, spinto dalla curiosità di capire se quella prima impressione fosse davvero fondata o semplicemente il frutto di aspettative troppo alte.

American Psycho arriva nelle sale nel 2000, presentato al Sundance Film Festival e diretto da Mary Harron, regista che si era già fatta notare con Ho sparato a Andy Warhol. L’adattamento dell’omonimo romanzo del 1991, che all’epoca della pubblicazione aveva scatenato polemiche per la sua violenza estrema, rappresentava una sfida titanica. Il risultato è un film che ha diviso critica e pubblico, trasformandosi negli anni in un piccolo classico, celebrato soprattutto per la performance di Christian Bale e per la sua satira sulla società reaganiana.

New York, 1987. Patrick Bateman è un giovane yuppie affascinante, ricco e impeccabile. Consulente finanziario di successo a Wall Street, vive in un appartamento di lusso con vista su Central Park, frequenta i ristoranti più esclusivi della città e cura in modo ossessivo ogni dettaglio della propria immagine, dalla routine mattutina fatta di maschere e creme antirughe ai completi sartoriali perfetti, fino al celebre biglietto da visita su carta di riso color avorio.

Ma dietro quella facciata patinata batte il cuore di un predatore. Di notte Patrick si trasforma in un serial killer spietato, uccidendo prostitute, senzatetto e colleghi invidiati, dando sfogo a un delirio di sangue che sembra essere l’unico modo per sentirsi vivo e colmare il vuoto che lo divora.

Il problema del film resta inevitabilmente il confronto con il libro di Ellis. Mary Harron, insieme alla co-sceneggiatrice Guinevere Turner, priva il film della componente più disturbante del romanzo. La violenza c’è, ma è spesso fuori campo, suggerita, filtrata da un’ironia nerissima che ne smorza l’impatto e la rende ambigua. Il risultato è un film che sceglie consapevolmente la strada della commedia nera grottesca più che quella del vero thriller/horror psicologico.

Christian Bale offre una prova notevole. Il suo Bateman è memorabile, iconico. Un uomo privo di empatia, narcisista, violento, ossessionato dalla cura maniacale della propria immagine, la cui più grande preoccupazione sembra riuscire a prenotare un tavolo in un ristorante alla moda. L’unica sua passione, oltre al culto di sé, è la musica. Ma è musica mainstream, di facile consumo. Quando dichiara di apprezzare i Genesis e considera Invisible Touch il loro album migliore perché quelli precedenti li trova troppo “astrusi”, da appassionato di lunga data della band capisci immediatamente la sua superficialità. Bateman non ama davvero la musica. Ama l’idea di amare la musica. È un ascolto senza ascolto, un entusiasmo senza emozione. Proprio come lui.

Uno degli aspetti più riusciti del film è il modo in cui il mondo che circonda Bateman si rivela altrettanto disumano. Nessuno ascolta davvero nessuno, tutti si confondono a vicenda, sbagliano nomi e facce come se fossero intercambiabili. Sono tutti uguali, persi tra completi eleganti e locali alla moda. In un contesto del genere, perfino l’idea che Bateman sia un serial killer passa quasi in secondo piano. Non perché non sia una cosa grave, ma perché a nessuno importa davvero. È un sistema chiuso su se stesso, troppo occupato a guardarsi allo specchio per accorgersi di ciò che succede intorno.

Il dubbio finale, tanto discusso, non è tanto un gioco narrativo sul reale o sull’immaginato. È la dimostrazione definitiva che, in quel mondo, la verità non conta. Che Bateman abbia davvero ucciso o meno è secondario. Ciò che resta è l’assoluta mancanza di conseguenze, l’orrore che non produce alcuna conseguenza.

Alla fine American Psycho è un ritratto spietato sullo yuppismo, una metafora grottesca dell’America reaganiana, con i suoi deliri di opulenza e individualismo sfrenato. È un film ben fatto, girato bene, ma privo di quella scintilla di follia che la storia richiedeva. È un’opera che ha scelto la prudenza invece del coraggio, la commedia nera invece del delirio puro. E per un materiale così esplosivo, questo rimane un peccato.

Film

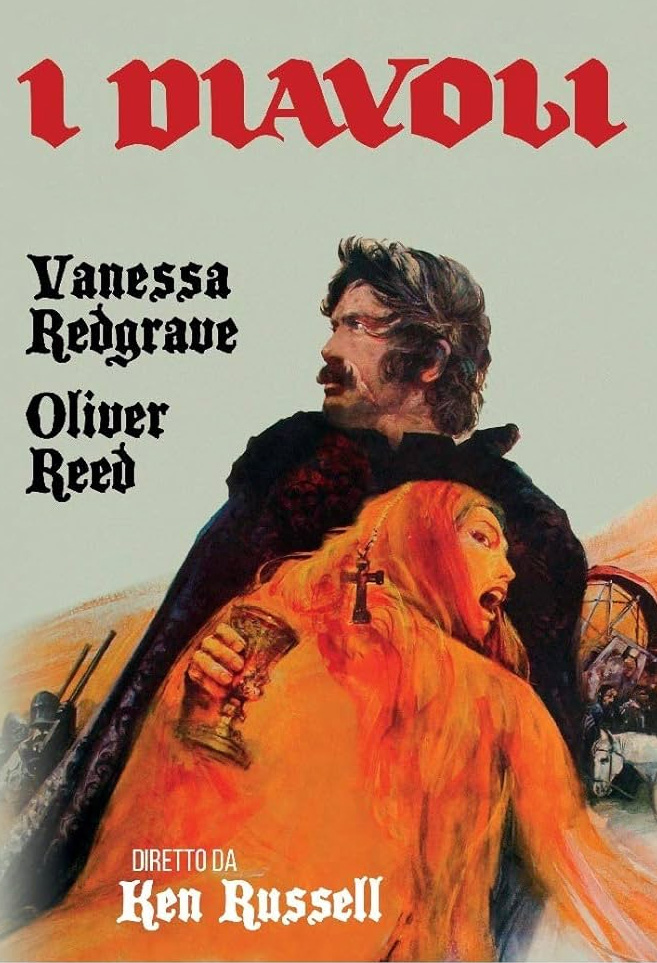

I diavoli

di Ken Russell

Negli anni settanta, in un periodo storico in cui il cinema non aveva paura di sporcarsi le mani con l’estetica dell’eccesso, arriva I diavoli di Ken Russell, uno dei film più trasgressivi, scandalosi, visionari e censurati nella storia della settima arte. Liberamente ispirato al romanzo storico I diavoli di Loudun di Aldous Huxley, il film, presentato al Festival di Venezia del 1972, venne subito ritirato dalla circolazione, suscitando polemiche e indignazione soprattutto da parte della stampa filo-clericale e del mondo cattolico, tanto da costare il posto ad alcuni critici che ebbero l’ardire di difenderlo. I diavoli è un cult nel senso più radicale del termine, un atto di sabotaggio contro il potere, la morale e la religione, forse il film più apertamente blasfemo che il cinema abbia mai osato produrre.

La storia ci porta nella Francia del XVII secolo, nella piccola cittadina di Loudun, dove il carismatico e libertino padre Urbain Grandier, interpretato da Oliver Reed, cerca di difendere l’autonomia della città dalle mire espansionistiche del cardinale Richelieu. Grandier è un uomo di fede ma per nulla dedito al rigore d'una vita spirituale, ha un carattere sanguigno, è molto affascinante, attirando su di sé l’ammirazione del popolo e l'ossessione morbosa delle religiose locali. Tra queste spicca suor Jeanne des Anges, interpretata da Vanessa Redgrave, la priora del convento delle Orsoline, una donna tormentata da una deformità fisica e da desideri repressi che rasentano la follia. Quando il rifiuto di Grandier scatena l’isteria di Jeanne, la frustrazione si trasforma in un’accusa di stregoneria che travolge l’intera comunità. Ciò che segue è una spirale di esorcismi pubblici, torture e manipolazioni politiche, in cui la Chiesa diventa un’arma per annientare il proprio nemico.

Nel guardare oggi I diavoli non si fa fatica a credere che il film sia stato considerato uno scandalo epocale. Influenzato dalle opere del marchese de Sade, Russell trasforma il fatto storico raccontato da Huxley in una rappresentazione esasperata, grottesca e allucinata della degenerazione del potere religioso. Scene di sesso esplicito con suore che si contorcono in preda a deliri erotici, un’orgia collettiva in cui le religiose violentano un crocifisso (la famigerata sequenza di "The Rape of Christ" ancora oggi censurata), monache che si masturbano con ossa carbonizzate, torture raccapriccianti che culminano nel rogo del protagonista. Un vero e proprio delirio al limite del surreale, visionario e disturbante che non lascia indifferenti. La sequenza dell’esorcismo è ancora oggi profondamente sconvolgente che viene spontaneo chiedersi cos’altro contenesse la versione originale, considerando che ciò che è arrivato fino a noi non è certo una passeggiata.

Lo stile è un barocco esasperato che flirta costantemente con il kitsch e il grottesco, trasformando la ricostruzione storica in un incubo surrealista. Le scenografie di un giovanissimo Derek Jarman sono un colpo di genio anacronistico. Loudun non è fatta di pietra medievale, ma di superfici bianche e asettiche che ricordano un manicomio o un bagno pubblico, più che una città del Seicento. In questo scenario claustrofobico, la suor Jeanne interpretata da Vanessa Redgrave risulta davvero inquietante, un concentrato di nevrosi repressa e desiderio perverso. La scena in cui fantastica Grandier come Cristo sprigiona un erotismo blasfemo che ancora oggi toglie il fiato. Dal canto suo Oliver Reed offre una grande prova, incarnando Grandier con una fisicità possente e un’autorità carnale che lo rendono credibile sia come uomo di fede che come seduttore.

Al di là delle delle immagini estreme, la vera procazione ne I diavoli sta l'aspetto ideologico rappresentando la chiesa come apparato di potere, capace di manipolare la religione per fini politici. Cardinali, inquisitori e autorità religiose non sono guide spirituali, ma strateghi, burocrati e carnefici che usano lo strumento religioso per eliminare i propri nemici. Richelieu non vuole distruggere Grandier perché eretico o peccatore, ma perché Loudun rappresenta un ostacolo al consolidamento del potere assoluto della monarchia. La fede diventa un pretesto, una facciata rispettabile dietro cui si nasconde la ragion di Stato.

Russell mostra come l’isteria collettiva possa essere costruita e strumentalizzata. Le monache non sono realmente possedute, sono manipolate, eccitate, spinte a recitare uno spettacolo osceno utile a legittimare un processo politico. La sessualità diventa colpa, la colpa diventa prova, la prova diventa condanna. Un meccanismo perfetto che funziona perché tutti hanno bisogno di crederci. La Chiesa per trovare un capro espiatorio, il popolo per assistere a uno spettacolo.

Osteggiato e censurato da mezzo mondo, I diavoli resta un caposaldo del cinema grottesco e surrealista. Un film che ha fatto incazzare la Chiesa come pochi altri nella storia del cinema. Se questo non è un merito artistico, è difficile dire cosa lo sia.

Film

Unicorni

di Michela Andreozzi

Il binomio tra commedia e cinema italiano, sopratutto quello degli ultimi decenni, non è esattamente nelle mie corde. Eppure, ogni tanto, spunta qualcosa di interessante.

Unicorni, film di Michela Andreozzi, non è la solita commedia drammatica all’italiana che strizza l’occhio al pubblico cercando il facile consenso, ma un film che affronta un tema delicato come l’identità di genere nei bambini senza scadere in facili moralismi e toni predicatori.

La storia ruota attorno a Blu, un bambino di nove anni (interpretato dall’esordiente Daniele Scardini), che ama indossare abiti femminili. I suoi genitori, Lucio ed Elena (Edoardo Pesce e Valentina Lodovini), si definiscono aperti e progressisti. Lui è un brillante conduttore radiofonico, lei porta avanti con passione il negozio di restauro di famiglia. Insieme hanno costruito una famiglia allargata che ama definirsi "open", un ambiente in cui Blu può sentirsi libero di esprimersi. Ma solo tra le mura domestiche, come se quella libertà fosse qualcosa da proteggere più che da condividere.

Quando il bambino annuncia di voler partecipare alla recita scolastica vestito da Sirenetta, le certezze dei genitori iniziano a incrinarsi. Quella che per Lucio sembrava un’apertura mentale si rivela improvvisamente per ciò che è davvero: la paura del giudizio degli altri. Per affrontare questa crisi, Lucio ed Elena entrano a far parte di un gruppo guidato da una psicologa (interpretata dalla stessa Andreozzi), avviando un percorso che li costringerà a mettere in discussione non solo le proprie convinzioni, ma anche il loro modo di essere genitori.

Unicorni ha un problema strutturale. E' un racconto che risente di una scrittura generazionale che cerca di esprimere il proprio disagio piuttosto che immergersi nel labirinto emotivo di chi quella 'diversità' la abita con naturalezza. Il risultato è un film che a volte sembra più interessato ai genitori che al protagonista, come se Blu fosse più un catalizzatore narrativo che il vero protagonista. Eppure, nonostante questo limite, il film funziona. E funziona perché riesce a essere onesto nelle sue intenzioni.

Al netto di alcune caratterizzazioni un po' troppo macchiettistiche, come quella dello "zio eterobasico" interpretato da Lino Musella, che insieme alla trucida ex moglie e al figlio incarna la tipica famiglia di destra più becera del nostro paese, o quella dello stesso Lucio, uomo di sinistra aperto che abbraccia la cultura “woke” e ordina una centrifuga al fast food (perché anche l'alimentazione è una dichiarazione politica, evidentemente), il film riesce comunque a sorprendere ed emozionare. Fa sorridere nei momenti giusti senza mai ridicolizzare il dramma che sta raccontando. Fa riflettere sulla genitorialità contemporanea, su quanto sia difficile essere davvero aperti quando quella apertura mette alla prova non le proprie idee, ma le proprie paure. E, soprattutto, tocca il cuore. Perché al di là degli stereotipi, Unicorni parla di amore incondizionato, di quel momento in cui un genitore deve scegliere se continuare a proteggere i propri sogni sul figlio o iniziare a proteggere i sogni del figlio.

Molto buona l'interpretazione di Edoardo Pesce. Dopo averlo visto nei panni del brutale ex pugile di Dogman, vederlo qui nel ruolo di un padre sensibile, diviso tra l'intellettualismo progressista e le paure più profonde, è la dimostrazione che quest'attore non recita se stesso ma sa davvero abitare i suoi personaggi. E poi c’è il giovanissimo Daniele Scardini, una sorta di Lucio Corsi in miniatura, che con il suo aspetto fragile e la sua forza interiore dà voce a tutti i bambini vittime di bullismo fin dall'asilo per la colpa di essere semplicemente diversi. È lui il vero cuore pulsante del film, è lui a guidare il cambiamento degli altri personaggi, perché mentre gli adulti si perdono nei loro dubbi esistenziali, Blu ha già trovato la sua strada.

Al netto delle sue semplificazioni, il messaggio finale è chiaro e necessario: bisogna accettare i nostri figli per quello che sono, non per quello che vorremmo che fossero. Perché in fondo, la vera magia non sta nel trasformare qualcuno in qualcos'altro, ma nel lasciargli lo spazio necessario per splendere dei propri colori. Anche se quei colori, ai nostri occhi, sembrano appartenere a un mondo che non ci appartiene.

Film

Le regole di Jenny Pen

di James Ashcroft

Dopo il brutale esordio di Coming Home in the Dark, il regista neozelandese James Ashcroft torna a raccontare la violenza con Le regole di Jenny Pen, un film profondamente inquietante ambientato tra le mura di una casa di cura per anziani, recentemente disponibile nel catalogo Midnight Factory. Tratto da un racconto breve di Owen Marshall, il film scava nella vulnerabilità, nella perdita di controllo e in quella zona d’ombra in cui la dignità umana smette di essere garantita.

Stefan Mortensen (Geoffrey Rush) è un giudice misantropo e arrogante, colpito da un ictus proprio mentre sta emettendo una sentenza in tribunale. Incapace di muoversi, viene trasferito alla Royal Pine Mews, una struttura di lungodegenza dove la sua autorità si sgretola contro l’indifferenza burocratica e l’impotenza fisica.

È qui che incontra Dave Crealy (John Lithgow), ospite di lunga data che, dietro una maschera di fragilità e demenza senile, nasconde una natura sadica e manipolatoria. Di notte, quando le luci si abbassano e il personale svanisce, Crealy diventa il sovrano assoluto della struttura, terrorizzando gli altri pazienti con l’aiuto di un inquietante bambolotto chiamato Jenny Pen. Stefan, privato del corpo e del ruolo che lo definivano, si ritrova così prigioniero di un incubo senza vie di fuga.

Le regole di Jenny Pen è un thriller psicologico geriatrico e claustrofobico che trasforma la terza età in un territorio di caccia. La regia di Ashcroft, sostenuta da una fotografia che alterna colori spenti e sterili a ombre profonde e minacciose, lavora su angolazioni dal basso, prospettive distorte e grandangoli che amplificano il senso di prigionia e impotenza dei protagonisti.

Geoffrey Rush e John Lithgow regalano interpretazioni straordinarie. Rush conferisce a Stefan una complessità tragica, oscillando tra la superbia residua del giudice e la vulnerabilità devastante dell’uomo ridotto all’immobilità. Lithgow, dal canto suo, è semplicemente magistrale nel suo essere subdolo e maligno, con quel sorriso sardonico che trasforma ogni suo gesto in una minaccia. Il suo Crealy non terrorizza tanto con la violenza esplicita quanto con il potere psicologico, piegando la fragilità altrui e trasformando la malattia in uno strumento di dominio.

Il film non è privo di difetti. La parte centrale perde ritmo, si avvita su se stessa ripetendo dinamiche già viste, e la sceneggiatura fatica a sostenere i cento minuti di durata.

Tuttavia, il vero orrore de Le regole di Jenny Pen non risiede nei soprusi fisici, ma nella rappresentazione impietosa della decadenza. In quei corpi che non rispondono più ai comandi, negli sguardi persi nel vuoto, in una dignità che scompare con la stessa facilità con cui si dimentica una password. Per chi ha vissuto da vicino l’esperienza di un genitore affetto da demenza senile, il film è un macigno andando a colpire il nervo scoperto della paura della vecchiaia - non tanto della morte in sé, quanto della sofferenza, dell'isolamento e dell'umiliazione che la precedono. Una prigione senza sbarre, dove la solitudine e il disprezzo sociale possono trasformare un luogo di riposo in un inferno in terra. È un film scomodo ma necessario, imperfetto nella struttura ma devastante nell'impatto emotivo perchè racconta una verità che spesso preferiamo ignorare.

Cane di paglia

di Sam Peckinpah

All'inizio degli anni settanta il cinema smette di essere rassicurante e comincia a prenderci a schiaffi. Mentre nelle sale esplode la violenza distopica di Arancia meccanica, Sam Peckinpah - fino ad allora legato al western e già autore de Il mucchio selvaggio - porta sul grande schermo Cane di paglia, un’opera capace di scuotere ancora oggi. Tratto dal romanzo The Siege of Trencher’s Farm di Gordon M. Williams, che lo stesso Peckinpah definì “marcio”, il film è una riflessione brutale sugli istinti violenti dell’uomo, sulla mascolinità tossica e su quel confine sottilissimo che separa la civiltà dall’istinto primordiale.

La storia ci trascina in un isolato villaggio della Cornovaglia, dove David Sumner (un grandissimo Dustin Hoffman), matematico americano dall'aria mite e intellettuale, si trasferisce con la giovane moglie Amy (Susan George) alla ricerca della tranquillità necessaria alle sue ricerche. Ma la quiete rurale è solo un’illusione. La bellezza provocante di Amy, cresciuta in quel villaggio, attira immediatamente l'attenzione di Charlie, suo ex fidanzato, e della sua banda di operai balordi ingaggiati per ristrutturare il garage. Tra sguardi ostili, scherni e provocazioni sempre più esplicite, David continua a rifuggire lo scontro, convinto che la ragione possa arginare ogni conflitto. Un atteggiamento percepito come vigliaccheria dai locali e dalla stessa Amy che, esasperata dalla remissività del marito, lo spinge a reagire. Quella che all’inizio sembra una guerra di nervi scivola lentamente in una spirale di violenza, fino a trasformare la loro casa - ultimo baluardo di civiltà - in un fortino assediato.

Cane di paglia è un film che cammina costantemente sul filo del rasoio, ed è proprio questa ambiguità a costituirne la forza più disturbante e, al tempo stesso, la sua condanna. Lo si potrebbe quasi definire un anticipatore del genere rape & revenge, se Peckinpah non avesse scelto deliberatamente un terreno molto più scivoloso. La scena dello stupro subìto da Amy, che dopo una resistenza iniziale sembra abbandonarsi a una forma di sottomissione psicologica, è quasi insopportabile proprio per la sua terribile doppiezza. Una violenza che, nella messa in scena, rende la vittima stessa un personaggio complesso. Una donna frustrata da un marito troppo impegnato con le sue equazioni, che ha provocato deliberatamente gli uomini del villaggio con la sua presenza fisica. Una rappresentazione che ha fatto gridare al tradimento misogino, e non senza ragioni. Si lo so, mi sto addentrando in un campo minato, sopratutto oggi in cui l'uomo viene definito "malessere" e la violenza sulle donne è un tema molto centrale. Una cosa è certa un film del genere oggi non sarebbe proprio possibile.

Ed è proprio qui che Peckinpah spiazza davvero lo spettatore. Lo stupro non è l’evento scatenante, non innesca la vendetta. David non verrà mai a sapere della violenza subita dalla moglie, e viene naturale chiedersi quale sarebbe stata la sua reazione, considerando il suo distacco emotivo per buona parte del film. La sua esplosione di violenza non nasce dalla per vendicare l’onore violato della moglie, né da un gesto eroico nel proteggere il “matto del villaggio” dal branco. È qualcosa di più primitivo. È la difesa del territorio, dello spazio vitale violato. Non c’è bene contro male, ma solo una lotta atavica per il possesso e la dominazione.

L’intellettuale considerato dalla moglie un uomo senza spina dorsale scopre così dentro di sé una ferocia brutale, quasi liberatoria. Il crescendo di tensione è magistrale, ogni sequenza aggiunge un mattone a un muro di disagio che alla fine crolla con fragore. Il montaggio è perfetto, scandito come un battito cardiaco che accelera fino all’infarto nelle scene finali. Dustin Hoffman è straordinario nel costruire un personaggio apparentemente debole che esplode in una violenza raccapricciante. Molto brava anche Susan George, capace di incarnare una femminilità provocante al tempo stesso vittima e miccia di un incendio incontrollabile.

Cane di paglia è un film viscerale, contraddittorio, discutibile e inquietantemente misogino - le donne sono rappresentate come tentatrici - ma è anche un’opera che costringe lo spettatore a interrogarsi sulla propria posizione rispetto alla violenza, al desiderio e alla mascolinità.

Film

Train Dreams

di Clint Bentley

Inaugurare il 2026 con un film così intimista e riflessivo si addice perfettamente a una piovosa serata invernale. Train Dreams, l'ultima fatica di Clint Bentley, presentata direttamente su Netflix, porta sullo schermo l'omonima novella del 2011 di Denis Johnson, uno degli scrittori americani più visionari della sua generazione, scomparso nel 2017.

La storia è quella di Robert Grainier (Joel Edgerton), un uomo qualunque nell'America agli albori del Novecento. Orfano fin da giovane, Robert lavora come taglialegna e operaio ferroviario contribuendo a costruire il progresso - le ferrovie che squarciano le valli, i ponti che uniscono i territori - senza mai diventarne davvero parte. Incontra Gladys (Felicity Jones), una donna dal sorriso luminoso, e insieme costruiscono una casa sulle rive di un fiume, progettandola prima con le pietre disposte sul terreno, poi mattone dopo mattone. Nasce la piccola Kate, e per qualche tempo la vita scorre nell'equilibrio fragile di chi sa trovare bellezza nelle cose semplici. Ma il lavoro di Robert lo porta lontano per mesi interi, e quando un incendio devastante divora i boschi, la sua esistenza viene stravolta. Da quel momento, Robert vive sospeso tra memoria e presente, tra il dolore e la ricerca di un senso in un mondo che cambia troppo velocemente intorno a lui.

Clint Bentley traduce la prosa e la poetica di Johnson affidandosi più al potere delle immagini che alle parole. Robert Grainier è un personaggio che osserva più di quanto parli, e Joel Edgerton – in una delle sue interpretazioni migliori – lo costruisce attraverso lo sguardo, il portamento, la fatica nei gesti. Il protagonista assiste all’avanzata del progresso e alla trasformazione radicale del paesaggio, ma avverte anche che la natura non subisce passivamente l’intervento dell’uomo. Per ogni albero abbattuto si accumula un rancore sotterraneo, una ferita che finisce per strappargli via ciò che aveva di più caro. È una riflessione sul senso di colpa che accompagna l’esistenza umana nel momento in cui ci rendiamo conto di quanto prendiamo dalla terra e di quanto poco restituiamo. Eppure, nonostante la tragedia, il film mi ha lasciato addosso una strana e inaspettata pace interiore. È la pace di chi accetta l’ineluttabile, di chi comprende che siamo solo polvere destinata a mescolarsi con quella della natura.

Train Dreams è un film che si prende il suo tempo. Non offre risposte, non cerca colpi di scena. È una storia minimalista e intima che procede in modo lineare. Eppure, per chi è disposto ad abbandonarsi al suo ritmo lento e contemplativo, a entrare in sintonia con il silenzio dei boschi e con lo sguardo di un uomo che attraversa la Storia senza lasciarvi traccia, il film, pur trattenendo al suo interno un dolore profondo, ti avvolge come una coperta calda raccontando con grande delicatezza il progressivo allontanamento dell’essere umano dalla natura e da se stesso.

Train Dreams si avvale della bellissima colonna sonora di Bryce Dessner, chitarrista dei The National e già premio Oscar per The Revenant. E poi c’è il brano finale, scritto e interpretato da Nick Cave insieme allo stesso Dessner. Una canzone avvolgente, che chiude il film con una nota di struggente bellezza e malinconia, restituendo allo spettatore la consapevolezza della fragilità dell’uomo, ma anche un senso di speranza e di connessione profonda con la bellezza del mondo e il mistero della vita.

Film

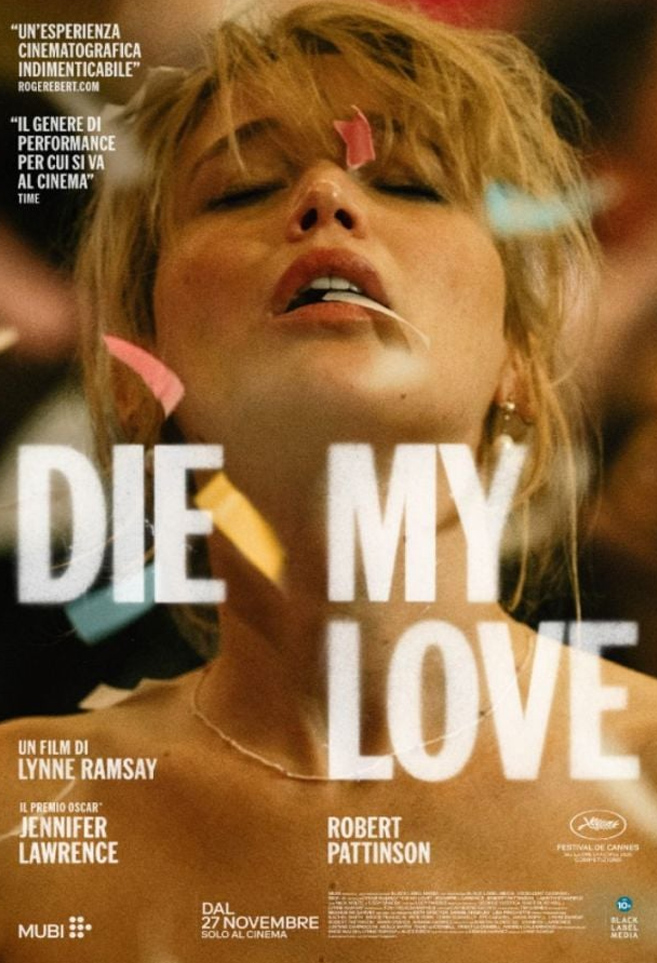

Die My Love

di Lynne Ramsay

Dopo otto anni di silenzio da A Beautiful Day, Lynne Ramsay torna dietro la macchina da presa con Die My Love, film tratto dal romanzo omonimo dell'argentina Ariana Harwicz. Prodotto da Jennifer Lawrence, protagonista insieme a Robert Pattinson, e Martin Scorsese, che ha suggerito alla Lawrence l'adattamento immaginandola perfetta per il ruolo, il film è uno psicodramma sensoriale e claustrofobico sulla depressione post-partum. Una discesa nell’alienazione di una donna che, travolta dalla maternità, finisce per sentirsi un’estranea nel proprio mondo.

Grace e Jackson lasciano New York per trasferirsi in una casa isolata nel Montana, ereditata dopo il suicidio dello zio di lui. Lei è incinta e, poco dopo il trasloco, dà alla luce un bambino. Da qui in avanti, quello che doveva essere un idillio familiare si trasforma in un vortice di alienazione e desiderio frustrato. Jackson passa le giornate lontano per lavoro, mentre Grace, scrittrice incapace di scrivere, resta intrappolata in una casa e in una routine che si fanno gabbia. La depressione post-partum, unita alla paura costante di essere rifiutata, la trascina verso una rottura psicologica in cui il desiderio di fuga diventa l’unico istinto di sopravvivenza rimasto.

Jennifer Lawrence regala un’interpretazione fisica e viscerale, quasi brutale. Gattona, ringhia, si contorce come un animale ferito. La sua è una performance animalesca, una danza primitiva fatta di tensione, desiderio carnale e passionalità debordante. È impossibile non pensare a Madre! di Aronofsky, dove interpretava un’altra donna confinata in una casa isolata appena diventata madre. Ma se lì il personaggio aveva una qualità remissiva e sacrificale, Grace è furiosa, selvaggia, distruttiva. Non è una vittima silenziosa, ma una guerriera disarmata che combatte contro un mondo deciso a incastrarla nel ruolo della madre devota e invisibile. Al suo fianco, Robert Pattinson lavora magnificamente di sottrazione, offrendo un contrappunto misurato e quasi gelido che amplifica la furia di lei. La loro relazione è un’altalena di incomprensioni, una collisione tra due pianeti che non comunicano più. Grace cerca nel sesso un contatto primordiale per sentirsi ancora viva, ma la distanza e l'indifferenza di Jackson finisce per sembrarle un rifiuto passivo. Questa voragine emotiva e la paura di essere tradita, reale o immaginata che sia, la spinge a cercare sguardi altrove — come nel misterioso sconosciuto in moto — alimentando una paranoia che trasforma il marito da alleato a guardiano indifferente della sua prigione emotiva.

Girato in 35mm con un formato 4:3 quasi quadrato, che schiaccia i personaggi e accentua la claustrofobia, il film non vive di trama — non aspettatevi colpi di scena o evoluzioni narrative classiche — ma di suggestioni. È una struttura circolare, volutamente monotona, che mima l’apatia della depressione. Tutto passa attraverso i sensi: la luce che ferisce tra gli alberi, lo sporco sotto le unghie, e un tappeto sonoro ossessivo dove il vento, il nitrito di un cavallo o una mosca che sbatte contro il vetro diventano i veri protagonisti di una mente che si sta staccando dalla realtà.

In definitiva, Die, My Love è un’opera che non chiede di essere capita, ma di essere subita. Pur con una narrazione che a tratti sembra girare a vuoto, il film, per chi ha vissuto la depressione post-partum, può risultare un'esperienza disturbante. Lynne Ramsay non ci spiega il "perché" di tanto dolore, ma costringe a viverla sulla pelle, ricordandoci che la prigione più difficile da abbattere è quella delle aspettative che ci obbligano ad amare anche quando non riconosciamo più nemmeno noi stessi allo specchio.

Film

La mia famiglia a Taipei

di Shih-Ching Tsou

A Natale, scansando il cinepanettone di turno e l'ennesimo blockbuster americano, se cerchi bene puoi ancora imbatterti in piccoli gioielli nascosti. Certo, gli viene riservata la sala più piccola e scrausa del multisala, ma sempre meglio di niente. In questo, ammetto che vivere in una grande città è un bel privilegio perchè questi film, in provincia, spesso non vengono nemmeno distribuiti.

Presentato alla Semaine de la Critique di Cannes e premiato come miglior film alla Festa del Cinema di Roma, La mia famiglia a Taipei (titolo originale Left-Handed Girl) è diretto dalla regista taiwanese Shih-Ching Tsou e scritto insieme a Sean Baker, il cineasta di Anora, con cui collabora da oltre vent'anni.

La storia segue la vita di Shu-Fen, una madre single che, insieme alle sue due figlie, decide di trasferirsi a Taipei per provare a ricominciare aprendo un chiosco di noodle all’interno di un mercato notturno pulsante e caotico, vero cuore della città.

I-Ann, la figlia maggiore, ribelle e sfacciata, ha da poco abbandonato la scuola e si guadagna da vivere lavorando in un banco che vende betel nut. I-Jing, la più piccola, ha solo cinque anni e passa le sue giornate fra il mercato e la scuola, osservando il mondo degli adulti con occhi curiosi e indomiti. La sua innocenza entra in crisi quando il nonno, ancorato a credenze tradizionali, la rimprovera per l’uso della mano sinistra, definendola “la mano del diavolo”. I-Jing è mancina e, convinta che quella mano sia davvero un’aberrazione capace di portare solo sventure, comincia a usarla di nascosto, finendo per rubare piccoli oggetti al mercato, come se quella sinistra proibita avesse una volontà propria.

Intorno a questo rapporto disturbante con la mano sinistra si intrecciano le difficoltà economiche di Shu-Fen, le scelte impulsive di I-Ann e i segreti taciuti fra le generazioni, rivelando progressivamente le crepe di una famiglia che cerca di restare a galla in una metropoli che non aspetta nessuno.

Nonostante sia stato girato in gran parte con un iPhone, il film non soffre affatto di una qualità "povera". Al contrario, si presenta con una fotografia vibrante, vivace, sorprendentemente colorata. Le lunghe inquadrature seguono le protagoniste attraverso i vicoli stretti e affollati del mercato notturno, tra luci al neon e bancarelle che traboccano di vita. La scelta dell’iPhone non è casuale, ma consente a Tsou di insinuarsi negli spazi più angusti, di seguire I-Jing all’altezza dei suoi occhi, catturando l’intimità claustrofobica di un appartamento minuscolo, il caos sensoriale del mercato e la sua impotenza di fronte alle liti rumorose e ai risentimenti degli adulti.

Il film si prende il suo tempo, costruendo lentamente un mosaico di piccole sfumature disseminate lungo il percorso. Poi, nel finale, durante una festa di famiglia, tutto esplode. I segreti vengono a galla e gli elementi, come tasselli di un puzzle, si ricompongono in un quadro vivido ed emotivamente intenso.

È qui che emerge con chiarezza la critica sociale che attraversa tutta la narrazione: la condizione delle donne nella moderna società taiwanese, sospesa tra tradizione oppressiva e un’idea di modernità che spesso si rivela solo apparente. Le betel nut girls, giovani donne che vendono noci di betel in abitini succinti lungo le strade illuminate, sono una delle incarnazioni più esplicite di una società che continua a mercificare i corpi femminili.

Le tre generazioni di donne protagoniste raccontano ciascuna a modo proprio questa gabbia invisibile: la madre single abbandonata e oberata di debiti, la figlia maggiore ridotta a oggetto dello sguardo maschile, la bambina già marchiata come "sbagliata" perche è mancina.

Eppure il film di Tsou non è disperato. C’è un’ironia agrodolce che attraversa la narrazione, una tenerezza nei piccoli gesti di affetto tra sorelle e, soprattutto, nella capacità di questa famiglia di donne di andare avanti nonostante tutto.

La mia famiglia a Taipei non è un film perfetto. Alcuni potrebbero avvertire una certa lentezza e, a tratti, la narrazione perde un po’ di ritmo. Ma per chi, come me, ama perdersi in culture e luoghi così distanti dai nostri, potrebbe rivelarsi una bella sorpresa. Un'esperienza cinematografica che scalda il cuore.

Film

The Corpse of Anna Fritz

di Hèctor Hernández Vicens

Ci sono film che mettono subito alla prova lo spettatore, opere il cui incipit è talmente disturbante da farti domandare se hai davvero voglia di andare avanti. The Corpse of Anna Fritz (El cadáver de Anna Fritz), opera prima del regista catalano Hèctor Hernández Vicens uscita nel 2015, appartiene senza esitazioni a questa categoria. Senza troppi preamboli, il film prende avvio da un’idea profondamente malsana, un atto di necrofilia, e la trasforma in un thriller claustrofobico, teso e spietato, capace di scavare nel lato più oscuro della perversione umana.

Anna Fritz è un'attrice bellissima e famosa, il tipo di celebrità che tutti desiderano ma nessuno può avere. Quando muore improvvisamente, il suo corpo viene trasportato nell'obitorio di un ospedale. Pau, un giovane custode che lavora nella struttura, non resiste alla tentazione di scattare una foto al cadavere e inviarla ai suoi amici Iván e Javi. In breve, i due si precipitano in ospedale e, tra una sbronza e una striscia di coca, decidono di profanare quel corpo approfittando della sua assoluta impotenza. È l'inizio di una notte che nessuno di loro avrebbe potuto immaginare.

Da qui in avanti partono gli spoiler. Avvertiti.

È difficile assistere a un atto di necrofilia, allo stupro di un cadavere, senza sentire un peso allo stomaco. Non tanto per ciò che viene mostrato, perché Vicens affronta la scena con un certo pudore, evitando l’esibizione gratuita, quanto per ciò che quell’atto rappresenta. Lo squallore assoluto di tre omuncoli disposti a oltraggiare un corpo inerme, riducendo un essere umano a puro oggetto di consumo. È una profanazione totale, morale prima ancora che fisica. Poi arriva la svolta. Proprio mentre il suo corpo viene violato, Anna apre gli occhi. È viva. A voler essere cinici, si potrebbe persino dire che sia stata proprio quella scarica di violenza a riportarla indietro. Da questo momento il film cambia pelle e si trasforma in qualcosa di ancora più angosciante. Alba Ribas è bravissima nel rendere il terrore assoluto della protagonista. La sua recitazione passa quasi interamente dallo sguardo, dagli occhi che si riempiono di panico mentre realizza cosa le sta accadendo, intrappolata in un corpo ancora semiparalizzato.

I tre ragazzi, messi di fronte all’impensabile, iniziano a discutere. Lasciarla andare significherebbe la prigione. Ucciderla rappresenterebbe il punto di non ritorno. Ognuno di loro incarna una reazione diversa: c’è il più aggressivo, il più fragile, quello che tenta di mantenere una parvenza di umanità ma finisce comunque per essere trascinato nell’abisso. Nessuno è innocente. Nessuno si salva davvero. Anche chi prova a fare la cosa giusta resta complice, macchiato da ciò che è già accaduto.

Mentre loro litigano, Anna resta lì, immobile, costretta a osservare. La sua impotenza fisica diventa metafora di una vittimizzazione più profonda e universale. Il film si trasforma così in un survival soffocante, tutto giocato sull’attesa e sul tempo, con una protagonista che deve recuperare lentamente le forze per poter tentare la fuga.

The Corpse of Anna Fritz è un film piccolo ma feroce. Girato con un budget minimo, quasi interamente ambientato nella camera mortuaria di un ospedale e sostenuto da soli quattro attori, è un dramma gelido sull’assenza di morale e sulla banalità del male. Qualche forzatura narrativa c’è, soprattutto nella straordinaria resilienza di Anna, capace di sopravvivere alla morte più di una volta, e richiede una certa sospensione dell’incredulità. Ma sono compromessi accettabili all’interno di un’opera che riesce a mantenere una tensione costante e opprimente dall’inizio alla fine.

Film

Le città di pianura

di Francesco Sossai

Trovare un film italiano interessante, oggi, è un po’ come scovare un vinile raro in un mercatino dell’usato. È successo con Le città di pianura, l’opera seconda di Francesco Sossai, presentata nella sezione Un Certain Regard del festival di Cannes. Insieme al co-sceneggiatore Adriano Candiago, Sossai torna a raccontare la sua terra, quel Veneto fatto di bar di provincia, strade dritte e notti che sembrano non finire mai. Non c’è nulla di costruito o di programmatico in questo racconto. Il film nasce quasi di getto, scritto attraversando gli stessi luoghi che poi finiscono sullo schermo, lasciando che il paesaggio, più che la trama, detti il ritmo e la direzione.

Carlobianchi e Doriano, interpretati da Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla, sono due cinquantenni legati da un’amicizia alcolica e da un’esistenza vissuta ai margini di qualsiasi forma di responsabilità. La loro ossessione è una sola, trovare l’ultimo bicchiere della serata, quello definitivo, che naturalmente non arriva mai. In attesa del ritorno dall’Argentina del loro amico Genio, previsto per il giorno dopo, decidono di mettersi in viaggio notturno verso Venezia, senza una vera urgenza se non quella di continuare a rimandare la fine.

Durante questa odissea sgangherata attraverso la pianura veneta, i due incrociano Giulio (Filippo Scotti), timido studente di architettura appena uscito da una festa di laurea. Lo trascinano con loro in un vagabondaggio fatto di bar, trattorie notturne e locali lungo statali dimenticate, dove il tempo sembra essersi fermato. Non c’è una meta precisa, solo la ricerca di un ultimo giro o di un tesoro che forse è poco più di un pretesto per non tornare a casa, per restare sospesi in un limbo dove il presente non riesce a farsi sentire. Giulio diventa così il testimone di un modo di vivere senza troppe domande, ma anche il protagonista involontario di un viaggio capace di aprirgli uno spiraglio su un’altra possibile idea di libertà.

Quello che colpisce, una volta usciti dalla sala, è la natura sincera, a tratti spietata, di un’Italia che esiste davvero ma che raramente trova spazio sullo schermo. C’è un’eco lontana delle zingarate di Amici miei e di quella spensieratezza un po’ cinica de Il sorpasso, ma qui il tono è più malinconico, più stanco. Scanzonato, a tratti comico nella sua ruvidezza, ma mai gratuito. Le città di pianura è un film che vive di contrasti: da una parte la sregolatezza di un’amicizia nata davanti a un bicchiere, dall’altra il rifiuto ostinato di un presente fatto di cemento, centri commerciali e autostrade che hanno progressivamente cancellato l’identità dei luoghi. Sossai sceglie di girare in una pellicola quasi sgranata che restituisce dignità ai volti e ai paesaggi, rifiutando la pulizia asettica del cinema moderno per abbracciare una verità più sporca e autentica. La pianura veneta diventa così uno spazio sospeso, dove il tempo sembra allungarsi e perdere consistenza.

La musica di Krano, con il suo folk sghembo cantato in dialetto, non è un semplice accompagnamento ma il battito cardiaco di un film che non vuole insegnare nulla, né tantomeno lasciare morali preconfezionate. È un’opera semplice, quasi nuda, che conquista con la sincerità di uno sguardo che sa ancora emozionarsi davanti a un orizzonte nebbioso. In fondo, Le città di pianura ci ricorda che l’unico atto di resistenza possibile contro un mondo dove gli operai vengono spremuti per una vita intera e congedati con ipocrita indifferenza, sia forse quello di perdersi. Vivere l’esperienza per il gusto di farlo, restare in movimento, cullati dalla nostalgia di un passato che forse non è mai esistito davvero, e continuare a scaldarsi con un ultimo sorso di grappa prima di affrontare il freddo della notte.

Following

di Christopher Nolan

Following è il film d’esordio di Christopher Nolan. Ero convinto di averlo già visto, invece mi sbagliavo di grosso. Probabilmente la mia memoria aveva archiviato alcuni frammenti sparsi come una sorta di dejà-vu al contrario – e onestamente, parlando di uno come Nolan, è un cortocircuito mentale che ci sta tutto. Scoprire questo gioiellino del 1998, però, è stato come ritrovare i negativi originali di una fotografia conosciuta: tutto quello che oggi definiamo "nolaniano" era già lì, concentrato in poco più di un’ora di pellicola sgranata in bianco e nero.

La storia ci trascina nella vita di Bill, un giovane aspirante scrittore disoccupato con troppo tempo libero e una curiosità per il prossimo che sfiora il patologico. Bill segue gli sconosciuti per strada, scegliendoli a caso, convinto che spiarne i movimenti possa regalargli l’ispirazione per i suoi personaggi. Si impone delle regole quasi rituali per non farsi scoprire, ma come spesso accade quando si gioca col fuoco, si finisce per scottarsi.

La sua strada incrocia quella di Cobb (un nome che ai fan di Inception farà subito drizzare le antenne), un ladro d’appartamenti elegante e cinico, con un gusto voyeuristico nel violare l’intimità altrui. Bill, affascinato da questa prospettiva, si lascia trascinare in un gioco sempre più pericoloso, scoprendo troppo tardi di essere diventato vittima inconsapevole di qualcosa di molto più grande e spietato.

Settantuno minuti in bianco e nero, girato con appena 6.000 sterline, nei fine settimana liberi, con attori non professionisti che lavoravano gratis, negli appartamenti degli stessi interpreti. A ventotto anni Christopher Nolan fa tutto da solo: scrive, dirige, fotografa, monta. È un’operazione artigianale, totalmente indipendente, che porta però già impresso il marchio di quello che diventerà uno dei registi più influenti del cinema contemporaneo.

Following si inserisce in quella tradizione di esordi cult in bianco e nero in cui registi oggi affermati hanno iniziato con pellicole indipendenti puntando tutto su sceneggiatura e visione personale. Vengono in mente Pi greco di Aronofsky, Clerks di Smith o soprattutto Eraserhead di Lynch. Opere nate fuori dai circuiti delle major, dove la libertà creativa era totale e non mediata.

Qui la libertà si traduce in audacia narrativa. Nolan frantuma il tempo, lo scompone e lo riorganizza secondo una logica che anticipa chiaramente Memento. La struttura è frammentata in flashback che si accavallano, creando un puzzle temporale che costringe lo spettatore a partecipare attivamente alla ricostruzione degli eventi. È un approccio che richiede attenzione, ma che ripaga con un finale che ribalta completamente la prospettiva e costringe a rileggere tutto ciò che è venuto prima.

In Following c’è già il DNA del futuro Nolan. L’ossessione per i piani temporali multipli, il montaggio come elemento narrativo centrale, la costruzione della trama con una precisione quasi geometrica, i personaggi intrappolati nelle proprie ossessioni (la memoria in Memento, i sogni in Inception, il tempo in Interstellar). Nel caso di Following l'ossessione è il controllo. Bill crede di osservare il mondo per capirlo, si illude di seguire le vite degli altri da una posizione privilegiata convinto di poter dominare la realtà osservandola dall’esterno. Dinamiche che tornerano più volte nel cinema di Nolan. C’è perfino un personaggio che si chiama Cobb, nome che ricomparirà in Inception, e un simbolo di Batman sulla porta di casa del protagonista, come indizio premonitore di ciò che sarebbe venuto.

Following è un noir classico nel suo triangolo di base – il giovane ingenuo, il criminale affascinante, la femme fatale bionda – ma allo stesso tempo ne è una decostruzione. Nolan trasforma un semplice thriller in un rompicapo psicologico, sorretto da un’ironia sottile e quasi crudele. Bill, che osserva gli altri per scrivere le loro storie, finisce per essere l’unico a non accorgersi di trovarsi dentro una sceneggiatura scritta da qualcun altro. Un esordio asciutto, intelligente, privo di concessioni, che ricorda come per fare grande cinema non servano milioni, ma intelligenza, passione e creatività.

Un semplice incidente

di Jafar Panahi

Ammetto candidamente che se mi sono visto Un semplice incidente di Jafar Panahi è perché, dopo aver conquistato la Palma d’Oro al 78º Festival di Cannes, è stato proclamato a furor di popolo film dell’anno. Il cosiddetto cinema di denuncia, pur riconoscendone la forza e la necessità nel raccontare realtà che altrimenti resterebbero ai margini, filtrate o semplicemente taciute, non è propriamente nelle mie corde. Eppure, ogni tanto, mi piace uscire dalla mia comfort zone cinematografica e, avendo apprezzato Il seme del fico sacro, mi sono avvicinato a questa pellicola con particolare curiosità.

Jafar Panahi, per chi come me non lo conosceva, è un regista iraniano da anni impegnato in un braccio di ferro con il regime del suo paese, che gli ha imposto arresti, censure e il divieto di girare film. Nonostante tutto, ha continuato a farlo in clandestinità, trasformando il cinema in un atto di resistenza personale e politica

La trama di questo film, come suggerisce il titolo parte da un semplice incidente. Una famiglia che viaggia di notte, una strada deserta, un cane investito, un’auto danneggiata, la ricerca di un’officina. Ma quando Vahid, il meccanico, sente lo scricchiolio della protesi del guidatore, qualcosa dentro di lui si spezza. Quel rumore, quel passo trascinato, riporta a galla un incubo sepolto. È lo stesso suono dell’uomo che anni prima lo ha torturato in prigione, mentre era bendato, insieme ad altri dissidenti del regime.

Vahid decide di sequestrarlo. Vuole vendetta. Il problema è che non può essere certo di avere la persona giusta. Durante le torture non ha mai visto il volto del suo aguzzino. Convoca allora altri ex prigionieri come lui, Shiva, fotografa di matrimoni, il suo irascibile ex compagno Hamid e la giovane Golrokh, per cercare una conferma definitiva sull’identità di quello che chiamavano “Gamba di legno”. Da qui prende forma un road movie morale nel deserto iraniano, con un furgone che diventa insieme prigione e tribunale improvvisato. Tra ricordi frammentati, dubbi e incertezze, i personaggi si confrontano non solo con l’identità dell’uomo, ma con la loro capacità di giudicare, di vendicarsi, o forse di perdonare.

Girare un film del genere in Iran, con il fiato del regime sul collo e una condanna pendente, è senza dubbio un atto di coraggio. Ma la domanda viene spontanea. Abbiamo premiato il film o le condizioni in cui è stato realizzato? La regia o la resistenza? Mettendo per un attimo da parte il peso del contesto politico, che resta comunque il motore di tutto, la messa in scena ha un sapore stranamente familiare. Mi ha ricordato un certo cinema italiano, un neorealismo povero e viscerale. Solo che qui non si tratta di una scelta estetica, ma di una necessità imposta dalla censura. Un neorealismo obbligato, verrebbe da dire. In alcuni momenti mi è sembrato di vedere una di quelle commedie amare italiane, dove la tragedia si stempera nel grottesco della vita quotidiana. Per esempio mi ha colpito molto la scena dei poliziotti che chiedono la "mancia" per chiudere un occhio, così come la richiesta pressante di benzinai, addetti al supermercato, infermieri in ospedale che si aspettano solo di essere ricompensati. Una corruzione piccola, fastidiosa, che racconta come il sistema marcio non sia solo quello del regime, ma anche quello delle prepotenze di tutti i giorni.

La vicenda richiama alla mente La morte e la fanciulla di Polanski, con una vittima che sequestra il presunto torturatore e il dubbio costante sull’identità del colpevole. Qui però Panahi trasforma il dramma in una sorta di commedia nera e il confronto in un viaggio collettivo sull’impossibilità di chiudere i conti con il passato.

Un semplice incidente racconta un dramma con leggerezza e una sottile ironia, rivelandosi al tempo stesso un film profondamente umano, quasi un atto d’amore per le fragilità, le contraddizioni e le cicatrici di persone ferite dentro. Detto questo, senza sminuire il valore né la potenza dell'opera di Panahi, rimane la sensazione che l’accusa politica finisca per prevalere sul cinema in senso stretto e che l'entusiasmo con cui è stato accolto sia più una forma di risarcimento nei confronti di un regista costretto a girare in clandestinità che un premio esclusivamente alla pellicola.

Film

Arancia Meccanica

di Stanley Kubrick

Ci sono film che non hanno bisogno di presentazioni, e Arancia Meccanica (A Clockwork Orange) è uno di quelli. Un capolavoro assoluto del cinema, un pugno nello stomaco che nei primi anni settanta arrivò dritto alla faccia del pubblico, senza chiedere permesso. Stanley Kubrick prende il romanzo di Anthony Burgess e lo trasforma in qualcosa di ancora più disturbante, più seducente, più pericoloso. Dirige, sceneggia e produce un’opera che non si limita a provocare, ma scava sotto la pelle.

Siamo in una Londra futuristica che sembra uscita da un catalogo pop-art impazzito. Alex DeLarge (interpretato da un monumentale Malcolm McDowell), è il carismatico capo dei Drughi. Latte corretto con droghe, notti di ultraviolenza, risse con bande rivali, aggressioni gratuite, stupri, invasioni domestiche. Il tutto accompagnato dalla Nona di Beethoven. Alex è giovane, vitale, magnetico, e incanala questa energia nel modo più distruttivo possibile.

Quando un colpo finisce male e i suoi stessi compagni lo tradiscono, Alex viene arrestato e sottoposto alla cosiddetta “cura Ludovico”, un trattamento sperimentale che promette di eliminare l’istinto criminale attraverso il condizionamento. Non lo trasforma davvero in una persona migliore, ma in qualcosa di artificiale. Organico fuori, meccanico dentro. Un’arancia meccanica, appunto.

Sì, Arancia Meccanica è un capolavoro. All’epoca scatenò censure, ritiri dalle sale e indignazione morale per l’eccesso di violenza. Oggi, dopo decenni di cinema sempre più esplicito, quella carica eversiva si è inevitabilmente attenuata. Eppure ciò che resta, e anzi cresce con il passare del tempo, è la lucidità con cui Kubrick trasforma l’orrore in un balletto ipnotico.

La prima parte del film, quella che segue Alex e i Drughi nelle loro scorribande notturne, è semplicemente da antologia. Kubrick non mette in scena aggressioni, mette in scena coreografie. La violenza non è caotica, è ritmica, quasi teatrale. Stupri e pestaggi accompagnati dalle note solenni di Beethoven o dalla giocosa Singin’ in the Rain (una intuizione di McDowell che Kubrick accolse con piacere) creano un cortocircuito mentale potentissimo. È orribile, ma non riesci a distogliere lo sguardo. Perché è tutto terribilmente, scandalosamente, magnifico.

Dal punto di vista tecnico il film è una lezione di cinema. Kubrick usa il grandangolo estremo per deformare gli spazi e i volti, rendendo gli ambienti oppressivi e le persone grottesche. Gioca con il tempo come un compositore con il ritmo. Rallenta la violenza fino a farla diventare danza, accelera il sesso trasformandolo in una comica muta sulle note dell’Ouverture del Guglielmo Tell, fa ruotare la macchina da presa per seguire Alex in un pestaggio che diventa quasi ipnotico. Ogni inquadratura è un quadro, ogni scelta è studiata per metterci a disagio e allo stesso tempo costringerci ad ammirare la perfezione formale del caos.

L’estetica è un delirio controllato. Colori saturi, scenografie pop, design urlato. Dal Korova Milkbar con i suoi tavolini a forma di corpi femminili agli interni delle abitazioni, fino al negozio di dischi che sembra un set di Warhol, tutto contribuisce a creare un futuro distopico che affonda le radici negli anni sessanta e settanta. Un cortocircuito temporale che rende il film stranamente senza tempo.

E poi c'è la colonna sonora. Kubrick, dopo l'esperienza di 2001: Odissea nello spazio, continua a preferire musiche preesistenti, ma qui le fa riarrangiare elettronicamente da Wendy Carlos, creando versioni sintetiche e distorte di Beethoven, Rossini, Purcell. Il risultato è straniante: la musica classica perde la sua nobiltà e diventa qualcosa di alieno, di inquietante.

Ma Arancia Meccanica non è solo un esercizio di stile, sarebbe troppo facile. È un film che mette in scena un confronto feroce tra individuo e società, tra libertà e controllo, tra istinto e repressione. La violenza di Alex è mostruosa, ma quella dello Stato, mascherata da progresso scientifico e calcolo politico, è forse ancora più spaventosa. Non c’è redenzione, solo trasformazione forzata. E la domanda resta sospesa, scomoda, irrisolta.

Arancia Meccanica resta un capolavoro senza tempo. Non è il film di Kubrick preferito. Per gusto personale continuo a mettere Shining un gradino sopra. Ma questo non cambia che siamo davanti a una delle opere più importanti della storia del cinema. Un film che non smette di provocare e affascinare a ogni visione.

Film

Storia di un matrimonio

di Noah Baumbach

In un impeto di autolesionismo o forse soltanto in cerca di qualcosa di diverso dai miei soliti horror ho deciso di vedermi Storia di un matrimonio (Marriage Story, 2019) di Noah Baumbach. Risultato? Una mazzata. Sarà che quell’inferno l’ho vissuto sulla mia pelle in tempi recenti, ma questo film mi ha fatto rimpiangere i miei amati mostri. Loro, almeno, se vogliono mangiarti il cuore non ti mandano prima una lettera dell’avvocato.

Charlie (Adam Driver) è un regista teatrale newyorkese di discreto successo. Nicole (Scarlett Johansson), sua moglie, è un’attrice californiana che per anni è stata il volto principale della compagnia da lui diretta. I due hanno un bambino di otto anni, Henry. Mentre Charlie prepara il suo debutto a Broadway, Nicole - che ha messo spesso in pausa la sua carriera per seguirlo - accetta di interpretare il pilot di una serie tv e decide di tornare a Los Angeles portando con sé il figlio. È l’inizio della loro separazione. Quello che nasce come un tentativo di lasciarsi in modo amichevole, civile, "senza avvocati", deraglia rovinosamente quando Nicole, spinta da un nuovo senso di indipendenza, si affida a una legale. Da quel momento la vita privata di due persone che si sono amate diventa un fascicolo, una strategia, una guerra di logoramento emotiva e straziante.

La grandezza di Baumbach sta nel rifiutare la facile retorica del colpevole. La sceneggiatura mantiene un equilibrio miracoloso tra i due punti di vista senza mai cadere nel giudizio. Non ci sono mostri né santi, solo due persone che a un certo punto non riescono più a comunicare. La frattura non nasce da un tradimento o da un gesto plateale, ma da un’usura lenta e quasi invisibile. È quel disamore silenzioso fatto di piccole rinunce che sembrano nulla finché un giorno non pesano come macigni.

Adam Driver e Scarlett Johansson sono semplicemente monumentali. Così credibili, così dolorosamente vulnerabili, che per ampi tratti sembra di osservare due esseri umani reali che si spezzano lentamente, pezzo dopo pezzo, davanti ai tuoi occhi. Charlie è egoista e controllante, ma sinceramente convinto di amare la sua famiglia. Nicole ha motivazioni legittime per andarsene, ma anche lei non esita a usare armi sleali quando serve. Sono terribilmente umani, con tutte le contraddizioni che questo comporta.

Il vero "orrore" arriva con l'entrata in scena degli avvocati. È qui che Storia di un matrimonio colpisce duro e dove ho sentito il colpo più forte, rivivendo dinamiche che conosco purtroppo molto bene. Il film mostra la cinica brutalità di un sistema legale che si nutre delle debolezze umane. Laura Dern (nei panni della spietata avvocata di lei) e Ray Liotta (lo squalo che difende lui) sono magnifici nel rappresentare il male necessario. Sono professionisti che fanno il loro lavoro. Ed è proprio questo che li rende terrificanti. Sono figure che riescono a manipolare la fragilità di due persone disperate. Arrivano quando sei vulnerabile, quando vorresti solo che tutto finisse in fretta, e ti parlano con una dolcezza materna o paterna che ti disarma. Ti dicono che "capisci la tua situazione", che "meriti giustizia", che "è ora di pensare a te stesso". E prima che tu te ne accorga, stai firmando per strategie aggressive che mai avresti immaginato di approvare. Ti convincono che l'altro è il nemico, che ogni gesto passato era un calcolo, costringendoti a difenderti con le stesse armi sporche. Ti ritrovi, come Charlie, debole e con le spalle al muro, spinto a compiere scelte scellerate non perché lo vuoi, ma perché un avvocato ti dice che è l'unico modo per non soccombere. È una catena di errori guidata da parcelle salate, dove l'umanità viene tritata in nome della "migliore strategia processuale".

Vedere Storia di un matrimonio è stato un pugno nello stomaco e non mi nascondo ad ammettere che nel finale ho versato qualche lacrima insieme ai due protagonisti.

Alla fine è un film sulla perdita di un’idea di futuro di coppia, della certezza, del “noi”, di un progetto condiviso. Ma nel vedere nel finale Nicole allacciare le scarpe di Charlie mi ha fatto pensare che la separazione non azzera ciò che è stato, non cancella il passato. Semplicemente lo riformula. In una nuova quotidianità. Con ferite che possono restare aperte per sempre.

Ora però torno volentieri ai miei horror.

Film

After the Hunt - Dopo la caccia

di Luca Guadagnino

Non sono un amante del cinema di Luca Guadagnino. Quel suo stile, elegante e a tratti persino algido, che con tanta ossessiva cura tende a ritrarre le classi agiate, quegli ambienti dove l’estetica prevale sempre sull’autenticità, dove si parla di filosofia tra bicchieri di vino pregiato e ogni gesto sembra calibrato per mantenere intatta una facciata impeccabile. Quel mondo patinato, splendide vetrine di drammi emotivi, mi risulta freddo, lontano, poco interessante, sopratutto se viene trattato senza ironia. Per questo mi sono avvicinato a After the Hunt - Dopo la caccia, film di produzione statunitense del 2025 presentato fuori concorso a Venezia 82, con una certa diffidenza. Alla fine, pur trovandolo parecchio verboso, devo ammettere che qualche tema interessante l’ho trovato.

La storia ruota attorno ad Alma Olsson, professoressa di filosofia all'università di Yale (interpretata da Julia Roberts), che si trova al centro di una tempesta quando la sua brillante allieva Maggie (Ayo Edebiri) accusa di molestie sessuali Hank (Andrew Garfield), collega e migliore amico di Alma. L'accusa arriva nel momento peggiore: Alma e Hank sono in competizione per ottenere la cattedra di professore ordinario, quella per cui ha lavorato una vita intera. Inizia così una vera e propria caccia alla verità in cui la presunta innocenza o colpevolezza di Hank si scontra con le ambizioni personali, le lealtà professionali e, soprattutto, i fantasmi di un oscuro segreto nel passato di Alma stessa.

Guadagnino mette in scena un thriller psicologico dove le certezze morali si sgretolano scena dopo scena, lasciando lo spettatore in uno stato di costante sospensione. After the Hunt rifiuta la facile presa di posizione. L'intera narrazione gioca sul fatto che la verità rimane ambigua. Nessuno dei personaggi è completamente vittima o carnefice. Ci vengono dati indizi, vengono sollevate domande cruciali – sul plagio, sulla sincerità di Maggie, sulla storia di Alma – ma il punto non è tanto sapere chi mente, quanto vedere come le persone reagiscono, si proteggono o si scontrano di fronte a un conflitto che non può più essere spazzato sotto il tappeto. Il film sembra essere un omaggio a Woody Allen. Non solo l'estetica, evidente fin dai titoli di testa, con quel font caratteristico e le sonorità jazz, ma nella volontà di scandagliare le ipocrisie e le contraddizioni della classe intellettuale americana.

Julia Roberts, lontana anni luce dai ruoli che l'hanno resa famosa, è brava. Accanto a lei, Andrew Garfield e Ayo Edebiri completano un triangolo attoriale di altissimo livello, mentre la colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross aggiunge con quelle note di piano dilatate un tappeto sonoro che amplifica le tensioni narrative.

Il limite del film è che è decisamente troppo prolisso e verboso. La sceneggiatura di Nora Garrett si perde in dialoghi a volte ridondanti, discussioni teoriche, dispute accademiche che appesantiscono il ritmo. Eppure, dentro quell’eccesso verbale si nasconde la parte più riuscita dell’opera. La parola diventa arma, scudo, maschera. Tutti parlano e nessuno si espone davvero. È in questo scarto, nel non detto che pulsa tra una frase e l’altra, che After the Hunt trova la sua densità emotiva.

Interessante anche il modo in cui Guadagnino mette in scena la reputazione come oggetto fragile e manipolabile. Basta un’accusa, uno sguardo di troppo, un dettaglio lasciato a metà. E la protagonista scivola lentamente verso una perdita di controllo che non ha nulla di spettacolare ma molto di umano. È un dramma di corrosione, più che di esplosione.

Negli stessi giorni in cui in Italia il Senato discute la nuova legge sul consenso in materia sessuale, After the Hunt ci ricorda quanto sia facile muoversi in zone grigie, dove potere, desiderio e vulnerabilità si intrecciano senza offrire risposte semplici. Non significa sminuire la tutela delle vittime, che resta fondamentale, ma riconoscere che la realtà è più complessa delle nostre narrazioni binarie. Come mostra il film di Guadagnino, la realtà non è bianco e nera ma fatta di sfumature, fraintendimenti e rapporti di potere sottili. Più che cercare colpevoli immediati, e creare ancora più distanza e sfiducia tra uomini e donne, a mio parere dovremmo imparare a muoverci dentro questa complessità.

Film

La dolce vita

di Federico Fellini

Acclamato capolavoro del cinema italiano e non solo, ho rivisto La dolce vita di Federico Fellini. La prima volta avevo poco più di vent’anni e, a essere sincero, l’unico ricordo rimasto era l’iconica sequenza della Fontana di Trevi mescolata a una sensazione generale di noia e delusione. Non mi stupirei nemmeno se non l’avessi finito di vedere.

Oggi, a distanza di anni, rivedere questo film è stata un'esperienza completamente diversa. È come se avessi guardato un'opera nuova, che non avevo mai visto prima. E forse è proprio così... alcuni film hanno bisogno del momento giusto, di un po’ più di esperienza e di un bagaglio culturale più ampio per riuscire davvero a coglierne il sottotesto.

La dolce vita non è un film facile da affrontare. Dura tre ore ed è costruito come una serie di episodi apparentemente slegati tra loro, senza una vera e propria trama lineare. Seguiamo Marcello Rubini, un giornalista interpretato da un straordinario e magnetico Marcello Mastroianni, mentre si muove tra le notti romane di Via Veneto, tra feste sfavillanti, intellettuali annoiati, dive hollywoodiane, aristocratici decadenti e paparazzi famelici. Marcello è un uomo in bilico: vorrebbe essere uno scrittore serio ma si ritrova a fare il cronista mondano, inseguendo lo scandalo e lo scoop facile. Vive una relazione tormentata con Emma, ma non riesce a trattenersi dalle avventure occasionali che gli capitano. È attratto dal fascino della dolce vita ma ne è anche nauseato, come se sapesse che tutto quel luccichio nasconde solo vuoto e disperazione.