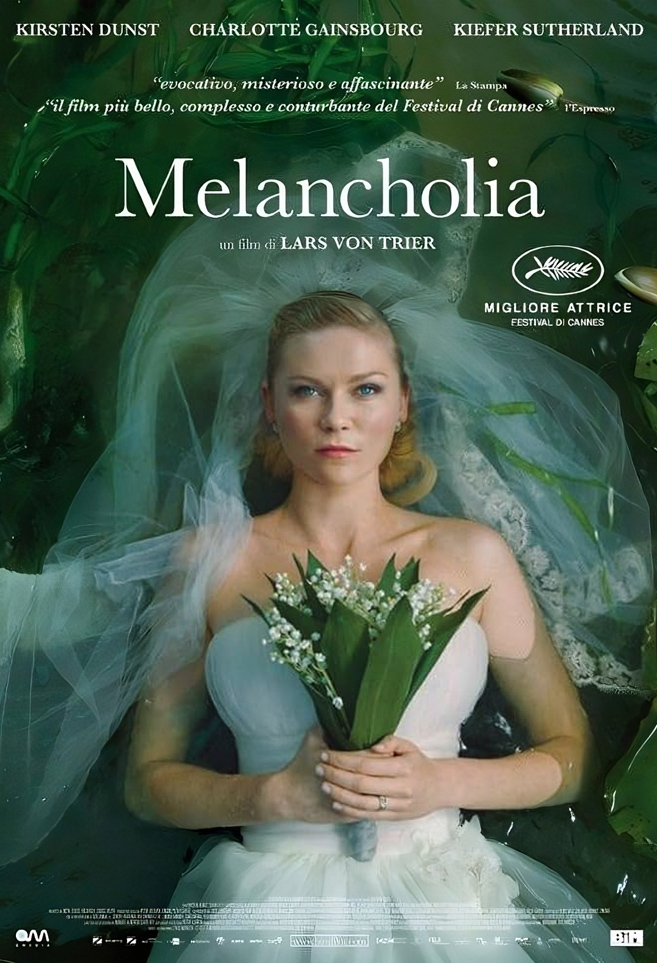

Melancholia

di Lars von Trier

Dopo aver decostruito l'orrore con Antichrist, Lars von Trier decide di utilizzare la fantascienza, trasformandola in una tragedia privata e universale con il suo solito stile drammatico e introspettivo. Melancholia è il secondo film della cosiddetta trilogia della depressione, e come ogni sua opera, è tutto fuorché conciliatorio.

Melancholia racconta la storia di due sorelle, Justine (Kirsten Dunst) e Claire (Charlotte Gainsbourg), nel momento in cui un misterioso pianeta minaccia di collidere con la Terra. Diviso in due parti, il film si apre con una sequenza di immagini al rallentatore, veri e propri quadri in movimento sospesi tra bellezza e presagio.

Nella prima parte assistiamo al matrimonio di Justine con Michael (Alexander Skarsgård), figlio del suo capo (Stellan Skarsgård). Justine inizialmente appare radiosa, ma con il passare del tempo il ricevimento sontuoso si svuota di senso, e la sposa — tra una madre sprezzante (Charlotte Rampling) e un padre ubriaco (John Hurt) — comincia a isolarsi e a mostrare segni di ansia e tristezza, fino a sabotare il proprio matrimonio.

Nella seconda parte, Claire ospita Justine a casa sua, ormai sprofondata in una forte crisi depressiva, cercando di prendersene cura. Il pianeta — chiamato Melancholia — si avvicina, e mentre John (Kiefer Sutherland), marito di Claire, prova a rassicurare tutti, convinto che passerà vicino alla Terra senza conseguenze, Justine sembra accogliere l’inevitabile con una calma inquietante, come se avesse sempre saputo che l’umanità è in procinto di scomparire per sempre.

Melancholia non è un film sulla fine del mondo, ma sulla depressione. L’evento cosmico che incombe — il pianeta che si avvicina alla Terra — è solo un riflesso, gigantesco e silenzioso, dello stato mentale di Justine. Un malessere che si insinua fin dall’inizio e cresce scena dopo scena, fino a coincidere con la catastrofe finale.

Lars von Trier ha più volte dichiarato di aver concepito Melancholia durante un periodo particolarmente buio della sua vita. Non sorprende, quindi, che il film ne porti addosso il peso e la grazia disturbata. Lo stesso vale per Kirsten Dunst, che ha attraversato momenti simili e che qui ci regala una prova attoriale senza filtri, senza protezioni. Non recita, si espone. Ed è proprio questa nudità emotiva a renderla così magnetica. La sua performance — premiata a Cannes — è magistrale. Sublime in abito da sposa, immersa nell’acqua come una moderna Ofelia. Un’icona decadente, bellissima e inerme.

La depressione non viene mai spiegata, ma mostrata nel suo effetto paralizzante. Justine non riesce a reagire, a partecipare, nemmeno a camminare. E intorno a lei, tutto si fa inconsistente. Un ricevimento nuziale che si svuota di senso, una famiglia disfunzionale fatta di assenze, cinismo e incapacità d’amore. Persino il suo capo, simbolo di un capitalismo predatorio e indifferente, che arriva a chiederle di lavorare il giorno delle nozze.

Visivamente, Melancholia è un capolavoro. La fotografia trasforma ogni inquadratura in un sogno a occhi aperti. L’apertura, con le note solenni del Tristano e Isotta di Wagner, è un prologo pittorico che condensa in pochi minuti tutta l’estetica del film. È la fine del mondo vista come arte, come arresto del tempo.

Nella prima parte, durante il matrimonio, sembra di rivedere il Festen di Vinterberg. La macchina da presa di von Trier si muove intrusiva, straniante, restituendo il ritratto di una borghesia svuotata e sull’orlo del collasso. Nella seconda, con l’avvicinarsi del pianeta, tutto si fa più intimo, più fisico, più immobile. Claire diventa la nuova protagonista, cerca di prendersi cura della sorella, ma si ritrova impotente. Suo marito John — razionale, insensibile, sicuro della scienza — si rivelerà l’anello più debole, dimostrandosi un vigliacco. Claire, forte e razionale nella prima parte, si disintegra — molto brava anche la Rampling — mentre Justine, fragile e disfunzionale, si fa roccia. Non combatte, non spera, ma accetta, in maniera liberatoria. "La Terra è cattiva, non dobbiamo addolorarci per lei", dice. Una frase che non è solo il pensiero di Justine, ma l’intera poetica di von Trier.

In mezzo a loro c’è Leo, il bambino. Non ancora corrotto, non ancora formato, osserva il mondo che cade a pezzi e si affida alla zia “spezzacciaio”. Sarà proprio lui a riconoscere per primo quella forza nascosta in Justine, quella capacità di vedere al di là dell’ovvio, e scegliere lei come guida per il suo ultimo viaggio.

Il finale, annunciato sin dall’inizio, arriva con la potenza visiva di un’incudine nel silenzio. Nessuna fuga, nessuna salvezza, nessuna redenzione. Solo bellezza e devastazione. Eppure, qualcosa resta. Una forma di pace, o forse di verità. Un’accettazione lucida del fatto che, come nella mente di chi soffre, non c’è via di fuga. La fine è già scritta. E Lars von Trier ce la mostra con la serenità gelida di chi ha sempre saputo che il mondo è destinato a finire.

Melancholia non è solo cinema, è qualcosa che rimane dentro. Un’esperienza totalizzante che mi colpito nel profondo. Per me, un capolavoro assoluto.

Film

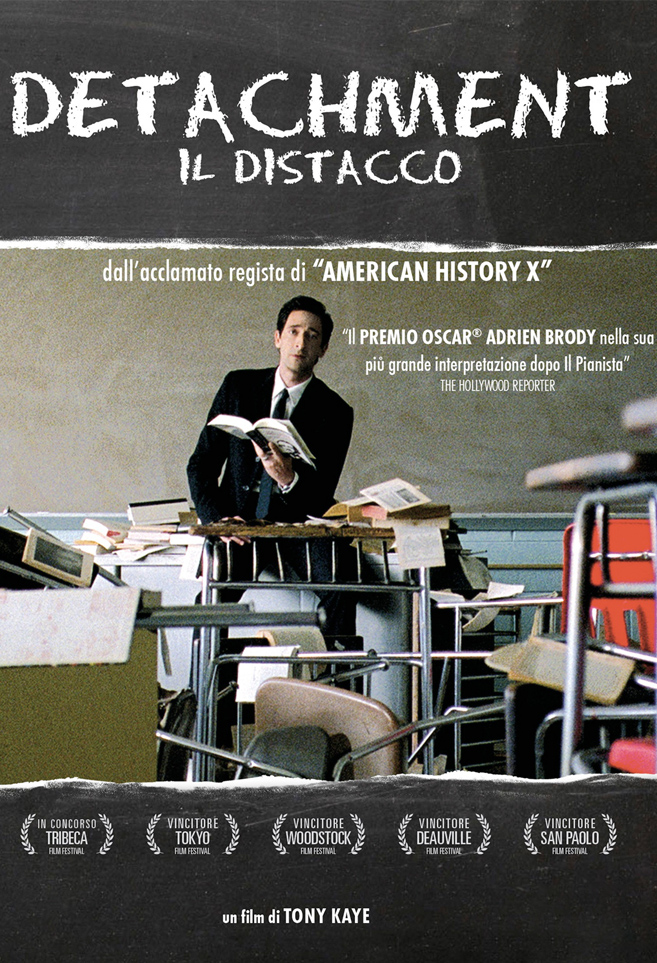

Detachment - Il distacco

di Tony Kaye

Film tristi e pessimisti ne ho visti, ma in un’ipotetica classifica questo starebbe sicuramente tra i primi posti. Sto parlando di Detachment - Il distacco, film del del 2011 diretto Tony Kaye, il regista inglese dell'acclamato American History X, nonchè di numerosi documentari e videoclip.

Henry Barthes (Adrien Brody) è un insegnante supplente di letteratura. E' un uomo riservato, disilluso, segnato da un trauma infantile mai elaborato. Il suo mestiere lo porta a cambiare spesso scuola, e ora si ritrova a occuparsi di una classe di un liceo in una periferia americana profondamente degradata, popolata da adolescenti problematici e aggressivi. Cerca, con pacatezza e determinazione, di mantenere sempre una distanza emotiva da colleghi e studenti, come se l’unico modo per sopravvivere fosse non legarsi a nulla. Con alcuni studenti riesce a stabilire un dialogo, con altri solo un fragile equilibrio. In particolare Meredith, una ragazza sensibile e dotata, ma schiacciata da un padre assente e da compagni ostili, trova in lui una figura che non giudica e sembra comprenderla. Parallelamente, Henry si prende cura del nonno malato di demenza, ricoverato in una casa di cura, e salva dalla strada Erica, una prostituta minorenne che accoglie in casa per offrirle protezione e una possibilità, forse, di redenzione. Nel raccontare in prima persona questa parentesi di vita, Henry osserva con lucidità un sistema scolastico in disfacimento, e riflette sulla propria incapacità di connettersi davvero con il prossimo. Il distacco che lo protegge dal dolore è lo stesso che gli impedisce di guarire del tutto.

Come dicevo, un film triste. Tristissimo. Così negativo e privo di speranza da sfiorare quasi il grottesco. Eppure, proprio in quella sua esagerazione, in quel perdersi nel tormento interiore, c’è qualcosa di autentico. Perché esistono persone che trovano rifugio solo nella malinconica solitudine dell’anima, in quella zona d’ombra dove tutto fa male ma almeno non c’è più nulla da perdere.

Adrien Brody interpreta un professore con l’infanzia rubata, un uomo fondamentalmente buono ma devastato da un trauma antico che gli fa rifiutare ogni forma di legame umano. I ricordi riaffiorano come schegge, flashback frammentati, confusi, come foto strappate e rimesse insieme male. E attraverso una sorta di intervista-confessione, disseminata lungo il film, Henry racconta la sua storia, quella di un uomo che cerca di salvare i suoi studenti, quando forse è proprio lui quello che avrebbe più bisogno di essere salvato.

Intorno a lui, un microcosmo di disadattati: ragazzi allo sbando, anime spente, insegnanti ancor più sfiniti e disillusi degli studenti che dovrebbero motivare. Genitori assenti o completamente falliti, incapaci di offrire una guida, spesso specchio del fallimento di un’intera generazione. La scuola non è più un luogo di crescita, ma un ospedale da campo emotivo, dove nessuno guarisce davvero.

Il distacco emotivo che Henry coltiva come forma di autodifesa comincia a incrinarsi non tanto quando una collega gli mostra interesse, ma quando nella sua vita entrano due ragazzine: Erica, giovanissima prostituta segnata da abusi e abbandoni, e Meredith, studentessa introversa con la passione per la fotografia, vittima di bullismo e genitori tossici. La prima guarda Henry con occhi pieni di stupore, di chi da sempre ha subito violenze e maltrattamenti e per la prima volta si trova di fronte qualcuno che si prende cura di lei. Quei gesti, quasi non riesce a interpretarli ma poi diventano così importanti e vitali che non ne può fare a meno. L’altra gli mostra una ferita che lui conosce fin troppo bene. E sebbene Henry provi a essere una presenza salvifica, finisce per non riuscire a impedire la caduta di chi lo circonda. Solo con Erica, forse, riesce a offrire un contatto reale, un abbraccio che – per quanto silenzioso – sa di vita. In pratica l'unico spiraglio di luce in tutto il film.

Dal punto di vista visivo, Detachment ha un impianto assai straniante, con un montaggio serrato, inquadrature sbilenche, spesso prese dal basso verso l’alto o distorte con lenti grandangolari, camera a mano sempre in movimento. A interrompere la narrazione, brevi animazioni in stop motion realizzate come disegni a gesso su una lavagna, che accompagnano i momenti più simbolici del film, accentuandone il tono da incubo scolastico.

Molto interessante anche la citazione iniziale di Albert Camus, che introduce il tema del distacco come meccanismo di difesa: anestetizzare le emozioni per non sentire il dolore. Efficace anche la citazione finale con La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe, mentre Henry siede in un’aula vuota, tra sedie rovesciate e fogli sparsi. Immagine potente, metafora visiva di un sistema scolastico allo sfascio, incapace di contenere il disagio che lo abita.

Detachment è un film cupo, doloroso, permeato da un profondo disagio esistenziale a tratti quasi sterotipato che può risultare estremamente irritante. Eppure, se sei nel giusto stato d’animo, se hai lo spleen adatto per lasciarti andare, questo film può può riuscire anche a conquistarti nel profondo, e magari farti versare più di una lacrima.

Film

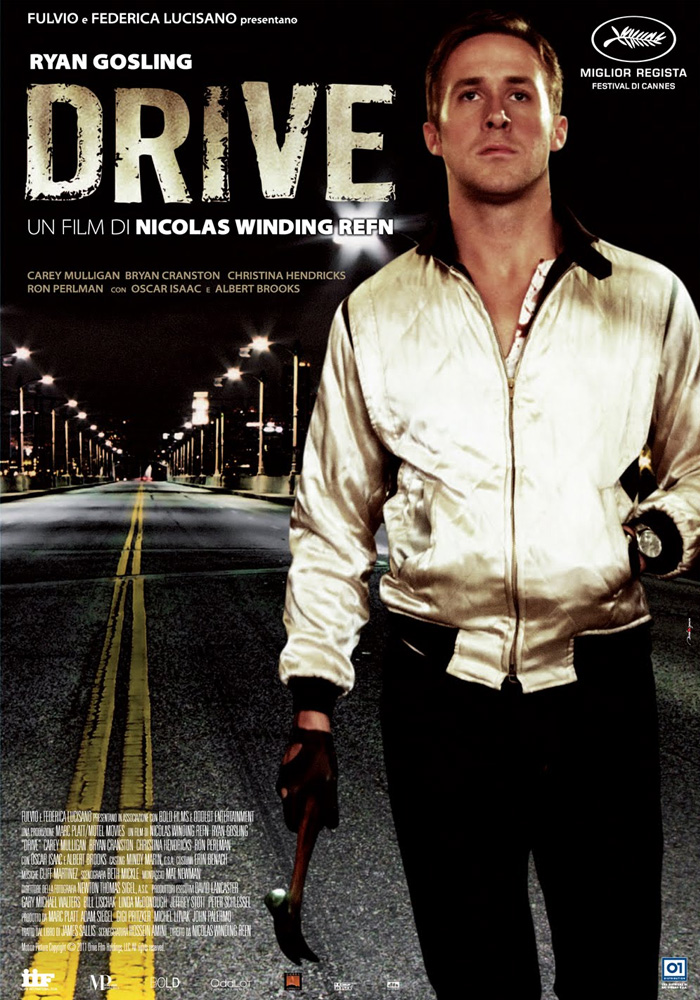

Drive

di Nicolas Wending Refn

Drive del 2011 è il film che ha fatto conoscere Nicolas Wending Refn al grande pubblico e che gli ha fatto vincere nello stesso anno il premio come miglior regia al festival di Cannes.

Basato sull'omonimo romanzo noir di James Sallis, Drive vede come protagonista uno stunt-man che lavora nel cinema (Ryan Gosling) che per racimolare qualche soldo, occasionalmente fa il pilota ad alcuni rapinatori di banche durante i loro colpi. Il "driver" - il protagonista non viene mai chiamato per nome - è un tipo schivo e taciturno la cui vita, per certi versi monotona, viene scossa dall'incontro di una donna (Carey Mulligan), madre di un bambino e sposata con un tizio uscito da poco di galera. I due diventano amici finendo invischiati in un pericoloso giro mafioso.

Drive è un action movie decisamente particolare in cui i ritmi adrenalitici tipici del genere rallentano improvvisamente dando spazio a lunghe sequenze che vanno in sottrazione. Potremmo definirlo un Blockbuster d'autore con alcune scene memorabili (tra queste c'è sicuramente quella dell'ascensore).

La regia di Refn è asciutta e dettagliata con delle inquadrature geometricamente perfette ed equilibrate. Ottima fotografia così come la colonna sonora elettronica affidata a Cliff Martinez. Un noir americano con uno stile tutto europeo.