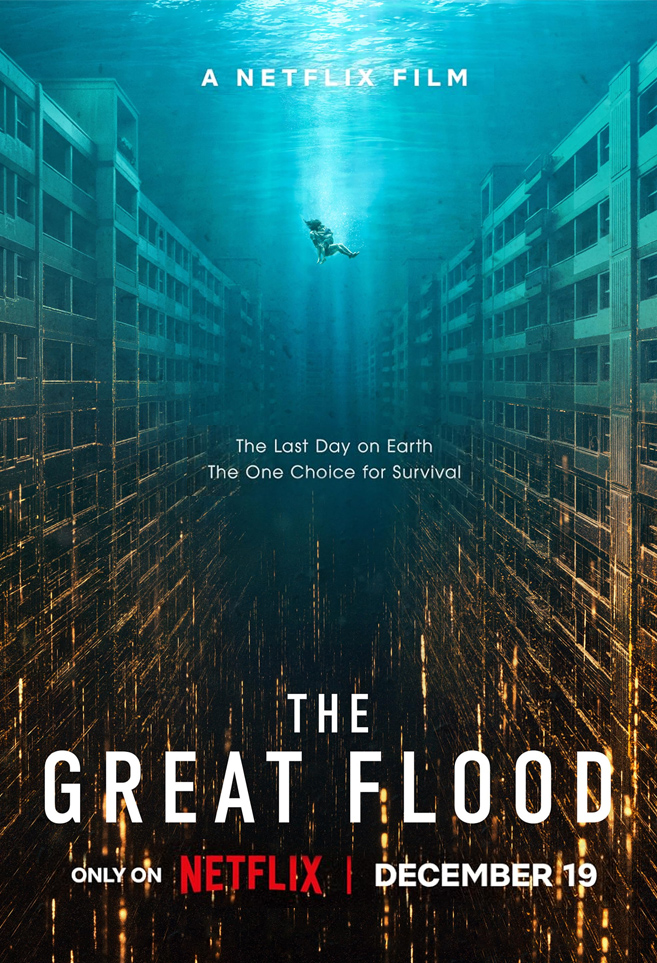

The Great Flood

di Kim Byung-woo

È uscito recentemente su Netflix, The Great Flood, un nuovo disaster movie fantascientifico sudcoreano diretto da Kim Byung-woo. Il film vede protagonisti Kim Da-mi, reduce dal successo di Itaewon Class, e Park Hae-soo, volto ormai popolarissimo dopo Squid Game, in una produzione che unisce lo spettacolo del cinema catastrofico con derive fantascientifiche più ambiziose.

Seul si sveglia sotto una pioggia torrenziale che ben presto si rivela essere qualcosa di molto più grave di un semplice acquazzone. An-na, ricercatrice specializzata in intelligenza artificiale e madre single, viene svegliata dal figlio di sei anni, Ja-in, proprio mentre un diluvio di proporzioni bibliche sta sommergendo la città e il loro condominio di trenta piani. L’acqua sale senza tregua, trasformando scale e corridoi in trappole mortali, mentre onde sempre più violente si infrangono contro l’edificio. Nel tentativo disperato di mettere in salvo il bambino, An-na riceve una telefonata da Hee-jo, agente della sicurezza della sua azienda, che le rivela una verità ancora più inquietante. Lo tsunami e il diluvio sono stati causati dall’impatto di un asteroide, un evento destinato a portare all’estinzione dell’umanità. Le competenze di An-na sono considerate fondamentali, tanto che le Nazioni Unite hanno già inviato un elicottero per portarla in salvo. Raggiungere il tetto, però, tra il panico generale e i piani che continuano a scomparire sotto l’acqua, sembra un’impresa quasi impossibile. E soprattutto, c’è qualcosa che né An-na né lo spettatore hanno ancora compreso del tutto

Partendo senza particolari aspettative e immaginando l’ennesima storia apocalittica, la svolta fantascientifica della seconda parte si rivela una sorpresa piuttosto gradita. Almeno perché riesce a dare un senso ai capricci e alle continue fughe del bambino, che in un contesto puramente drammatico avrebbero spinto anche lo spettatore più paziente a tifare per l’alluvione. La narrazione vira invece verso territori più vicini a Black Mirror, intrecciando intelligenza artificiale, bioetica e loop temporali, e trovando finalmente una giustificazione narrativa a quei comportamenti altrimenti irritanti. Il problema è che se la prima metà del film funziona bene grazie a una tensione claustrofobica costante, con il condominio trasformato in una trappola mortale fatta di corridoi allagati, ascensori ridotti a bare d’acciaio e porte che cedono alla pressione dell’acqua, la seconda parte tende a ripetersi (carina l'idea del numero sulla t-shirt ma a una certa anche basta), diventando una sorta di Ricomincio da capo in salsa fanta-catastrofica, con variazioni sul tema che alla lunga finiscono per stancare più che incuriosire.

Tirando le somme, The Great Flood è un film carino e perfettamente vedibile. Non brilla per originalità assoluta e non riscriverà la storia della fantascienza moderna, ma può contare su una buona messa in scena, effetti speciali solidi e una storia che, anche nella sua virata più concettuale, riesce comunque a intrattenere fino alla fine.

Film

The One I Love

di Charlie McDowell

The One I Love, opera d’esordio di Charlie McDowell del 2014, è un film poco noto ma alquanto particolare. In apparenza si presenta come una commedia sentimentale, la storia di una giovane coppia in crisi che, su consiglio del terapeuta, decide di trascorrere un weekend in una villa isolata per provare a rimettere insieme i pezzi del proprio rapporto. Ma se vi aspettate la classica riconciliazione al tramonto, siete decisamente fuori strada. Perché molto presto il film devia verso territori sempre più strani, surreali e inquietanti, al punto che gli stessi protagonisti parlano apertamente di roba da Ai confini della realtà.

Ethan e Sophie, interpretati da Mark Duplass ed Elisabeth Moss, stanno attraversando una fase delicata del loro matrimonio. Lui l’ha tradita e, nonostante abbiano scelto di provarci ancora, la scintilla iniziale sembra essersi spenta, soffocata dalla routine e dalle frustrazioni accumulate. Il terapeuta suggerisce loro una soluzione insolita, un fine settimana in una tenuta isolata e lussuosa, descritta come un luogo quasi magico dove ogni coppia che vi ha soggiornato è tornata “rinata”.

Una volta arrivati, l’atmosfera appare subito idilliaca, finché qualcosa non comincia a incrinarsi. Ethan e Sophie scoprono che nella dependance della villa vivono delle versioni alternative di loro stessi, più premurose, più affascinanti, perfettamente aderenti a ciò che l’altro ha sempre desiderato. Quello che inizia come un’esperienza curiosa e seducente scivola progressivamente in una spirale psicologica sempre più inquieta, dove il confine tra realtà, desiderio e proiezione personale diventa impossibile da controllare.

Con un budget ridotto all’osso, un cast limitato a due attori principali e un’unica location, il film oscilla con naturalezza tra commedia surreale, dramma esistenziale e fantascienza minimale. McDowell usa il fantastico come strumento narrativo per interrogarsi su cosa significhi davvero conoscere qualcuno, e su quanto spesso finiamo per amare non una persona reale, ma l’immagine che ci siamo costruiti di lei.

Duplass e Moss reggono il film quasi interamente sulle loro spalle, sdoppiandosi con grande efficacia. Se Elisabeth Moss restituisce il senso di smarrimento e desiderio del suo personaggio, è Mark Duplass a rubare la scena con una performance davvero notevole. La sua capacità di rendere immediatamente riconoscibili le due versioni di Ethan, quella autentica, più insicura e goffa, e quella idealizzata, sicura di sé e affascinante, attraverso minimi cambiamenti di postura, sguardo e timbro di voce, è una prova attoriale che merita di essere sottolineata.

Il finale, volutamente ambiguo, potrebbe spiazzare. Non ci sono spiegazioni razionali né risoluzioni rassicuranti. La domanda che il film pone, se sia preferibile vivere con una persona reale, con tutti i suoi difetti, o con un’idea perfetta di persona, resta sospesa, senza una risposta definitiva. E proprio questa sospensione diventa il senso ultimo del film.

Se apprezzate storie che utilizzano il fantastico per raccontare qualcosa di profondamente umano, The One I Love merita senz’altro una possibilità. Nulla di clamoroso, sia chiaro, ma un film capace di intrattenere e far riflettere con naturalezza, affidandosi a idee semplici e a interpretazioni solide, come spesso accade nel cinema indipendente più ispirato.

Film

L'assedio dei morti viventi

di Bob Clark

Tra i vecchi horror dei primi anni settanta ho recuperato L'assedio dei morti viventi (in originale Children Shouldn't Play with Dead Things), misconosciuto e bizzarro zombie-movie di Bob Clark, regista che il pubblico horrorifico ricorda soprattutto per il più celebrato Black Christmas. Realizzato con appena cinquantamila dollari e girato in soli quattordici giorni su un'isoletta remota al largo della Florida, il film rappresenta una delle primissime risposte cinematografiche al seminale La notte dei morti viventi di George Romero, uscito appena quattro anni prima.

La storia segue una compagnia teatrale guidata dall’arrogante e megalomane Alan (interpretato da Alan Ormsby), che decide di trascorrere una notte su un’isola cimitero al largo di Miami, nota per ospitare le spoglie di criminali e reietti della società. Quello che nasce come uno scherzo di cattivo gusto, un gioco pensato per mettere alla prova il coraggio del gruppo e alimentare dinamiche di potere e umiliazione, prende una piega decisamente più pericolosa quando Alan, brandendo un grimorio di magia nera, tenta di risvegliare i morti. Tra risate nervose, tombe profanate e battute di pessimo gusto rivolte ai cadaveri, l’atmosfera inizialmente ludica e sarcastica lascia spazio al puro terrore nel momento in cui i morti cominciano a sollevarsi dalle loro tombe, affamati di carne umana. Assediati e costretti a barricarsi in una casa sull’isola, i ragazzi si trovano a fronteggiare un incubo che loro stessi hanno evocato.

L'assedio dei morti viventi vive di una dualità spiazzante. Per buona parte della durata, Clark sceglie di percorrere la strada dell'umorismo macabro, quasi grottesco, puntando tutto sull'atmosfera sinistra che avvolge l'isola. Solo nel finale il film getta la maschera e sfoggia il suo lato più cruento, con gli zombie cannibali che assediano i protagonisti in una sequenza che richiama inevitabilmente l'iconica casa sotto assedio di Romero.

Nonostante una povertà di mezzi evidente, una fotografia che risente del tempo e un cast non sempre all’altezza, elementi che lo collocano a pieno titolo nel territorio del b-movie, il film di Clark riesce comunque a funzionare. Il cimitero notturno, la nebbia che si insinua tra le lapidi e l’isolamento dell’isola costruiscono un’atmosfera lugubre sorprendentemente efficace. Il make-up curato dallo stesso Ormsby, pur con pochi mezzi, risulta spesso inquietante, mentre la colonna sonora di Carl Zittrer, fatta di suoni distorti, feedback elettronici e percussioni ossessive, contribuisce in modo decisivo a rendere l’esperienza straniante. Certo, bisogna chiudere un occhio su certi comportamenti privi di logica dei protagonisti e su una prima parte, quella più scherzosa e ironica, che risulta tirata troppo per le lunghe, anche certe scene dell'assedio finale non sono del tutto riuscite. Eppure, con tutti i suoi limiti, L’assedio dei morti viventi possiede un fascino difficile da negare. Personalmente, avrei gradito un pò più di sangue e sbudellamenti, sopratutto nei confronti dell'irritante personaggio interpretato da Ormsby, ma la vera forza del film sta nel grottesco e nell'intelligenza di non prendersi troppo sul serio. È affascinante notare come l’idea di un gruppo di ragazzi che evoca il male attraverso un libro proibito sarebbe diventata, dieci anni dopo, il cuore pulsante de La Casa di Sam Raimi. Vedere i semi di un futuro capolavoro all’interno di questo piccolo film a basso budget è un piacere che solo il cinema di genere sa regalare.

L’assedio dei morti viventi non è un film perfetto, ma resta un esperimento coraggioso e sincero, capace di contribuire alla definizione dell’immaginario zombie post-Romero e di ispirare alcune delle opere più iconiche che sarebbero venute dopo. Un tassello forse minore, ma tutt’altro che trascurabile, nella storia dell’horror indipendente.

Film

The Home - Il segreto del quarto piano

di James DeMonaco

Dopo aver terrorizzato le platee con la sua saga distopica di The Purge, James DeMonaco torna con The Home - Il segreto del quarto piano, un horror mistery ambientato in una casa di riposo, disponibile di recente in Italia grazie a Midnight Factory.

Max (Pete Davidson) è un giovane artista di strada dal passato travagliato, cresciuto nel sistema delle case-famiglia e segnato dalla misteriosa morte del fratello maggiore. Dopo l’ennesimo arresto per vandalismo, per evitare il carcere accetta un impiego come addetto alla manutenzione in una lussuosa struttura per anziani. Fin dal primo giorno, però, qualcosa non torna. Il personale si mostra evasivo, gli ospiti appaiono fin troppo vitali e, soprattutto, dal quarto piano della struttura – a cui l’accesso è severamente vietato – provengono urla strazianti. Tra incubi ricorrenti, presenze inquietanti e un uragano in avvicinamento, Max finirà per scoprire una verità agghiacciante, destinata a intrecciarsi in modo pericoloso con il suo passato.

Diciamolo subito. The Home è un film dichiaratamente derivativo, che attinge a piene mani dal repertorio classico del genere e da tutte quelle pellicole ambientate in manicomi e istituti psichiatrici. Chi mastica pane e brividi capisce fin da subito dove il film vuole andare a parare. Si tratta solo di raccogliere gli indizi disseminati lungo il percorso e svelare i segreti del piano proibito, dei medici e degli ospiti della struttura. Guardato senza troppe aspettative, la pellicola si lascia seguire con una discreta tensione, pur consapevoli di quanto sta accadendo. Poi, improvvisamente, The Home cambia registro e dopo un accellerata in chiave complottista, negli ultimi venti minuti vira improvvisamente verso un tripudio di gore e splatter. E' come se DeMonaco, una volta scoperte le carte di una narrazione piuttosto prevedibile, avesse deciso di lasciarsi andare e divertirsi davvero. Una sterzata forse un po' sopra le righe, ma capace di regalare quella dose di "follia" necessaria a risollevare un ritmo che, altrimenti, rischiava di appiattirsi.

In conclusione, The Home non è un film destinato a rimanere negli annali del genere, né sembra avere l'ambizione di esserlo. È un onesto horror d’intrattenimento che si guarda senza particolari patemi, offre qualche momento di tensione ben costruito e un finale eccessivo quanto basta per strappare un sorriso compiaciuto agli amanti del genere più estremo.

Insomma, il classico horror da vedere solo una volta, senza troppe aspettative, durante una serata piovosa.

Silent Hill

di Christophe Gans

L’uscita nelle sale di Return to Silent Hill mi ha offerto il pretesto per rivedermi, a distanza di vent’anni, il primo film del franchise del 2006 diretto da Christophe Gans. Di Silent Hill ricordavo soprattutto l’atmosfera e la sensazione che non mi fosse dispiaciuto. Trasposizione cinematografica del celeberrimo videogioco della Konami, all’epoca della sua uscita fu accolta da una critica piuttosto tiepida, anche se col passare degli anni molti hanno finito per rivalutarla, considerandola uno degli adattamenti più riusciti tratti da un videogioco.

Premetto che non sono mai stato un grande appassionato di videogame, quindi tutto il discorso sulla fedeltà o meno dell’opera originale mi scivola abbastanza addosso. Posso permettermi di giudicare Silent Hill semplicemente per quello che è, un film horror dei primi anni duemila.

La storia ci trascina nel viaggio disperato di Rose (Radha Mitchell), una madre che non vuole rassegnarsi al sonnambulismo tormentato della figlia Sharon, che nel sonno continua a invocare il nome di un luogo: Silent Hill. Ignorando ogni segnale di pericolo, Rose decide di seguire l’unica pista a sua disposizione e, contro il parere del marito Christopher, parte alla volta di questa misteriosa cittadina. Ma Silent Hill non è semplicemente un paese abbandonato. È una dimensione sospesa tra realtà e incubo, avvolta in una nebbia perenne e popolata da creature deformi che sembrano materializzarsi dal nulla. Dopo un incidente stradale, Sharon scompare e Rose si ritrova intrappolata in un labirinto di orrori, dove il confine tra il mondo reale e quello “altro” è labile come la cenere che cade costantemente dal cielo plumbeo.

Rivedendo il film oggi, non posso fare a meno di apprezzare la resa estetica e l’atmosfera opprimente della cittadina fantasma e della sua dimensione infernale. I mostri che popolano Silent Hill mi hanno sempre richiamato alla mente l’immaginario gotico e corporeo di Clive Barker, non a caso l’universo infernale del film ricorda molto da vicino quello dei Cenobiti di Hellraiser. Nonostante siano passati due decenni, gli effetti visivi tengono botta in modo sorprendente. Il merito è anche del regista francese, che ha insistito per utilizzare contorsionisti reali per dare vita alle creature, limitando la CGI solo dove strettamente necessario. La fotografia e le scenografie contribuiscono a quella sensazione di disagio costante che pervade l’intero film. E poi c’è la colonna sonora di Akira Yamaoka, compositore storico della saga videoludica, che rielabora le musiche originali creando un tappeto sonoro sospeso tra melodie malinconiche e composizioni industriali e metalliche, davvero inquietante.

Il problema arriva con la sceneggiatura, soprattutto nella seconda parte, quando gli spiegoni si accumulano, i dialoghi diventano didascalici e alcuni personaggi compiono azioni che sembrano forzate. Il ritmo, che nella prima metà funzionava, cede il passo a una narrazione più convenzionale, culminando in un finale in cui la setta fanatica e i suoi rituali portano il film pericolosamente vicino al territorio del B-movie.

Restano comunque impresse alcune scene davvero notevoli, come le infermiere senza volto che si muovono con quella scoordinazione agghiacciante, l’apparizione di Pyramid Head che scortica viva una donna sulle scalinate della chiesa, e quel rogo finale che chiude il cerchio in modo brutale.

Nel contesto delle trasposizioni videoludiche, genere tristemente noto per i suoi disastri, Silent Hill rappresenta un’eccezione degna di nota. Probabilmente non è un capolavoro, ma è un film che è riuscito a catturare l’estetica di un videogioco che ha segnato un’epoca e che, vent’anni dopo, pur con tutte le sue crepe narrative, risulta ancora gradevole per chi apprezza un horror visionario dall’atmosfera angosciante.

Ora, la tentazione di vedere Return to Silent Hill è forte, ma il timore di trovarmi davanti a una vaccata è altrettanto reale. Forse, in questo caso, è meglio aspettare l’home video.

Film

Southbound - Autostrada per l'inferno

di Registi vari

Nel panorama degli horror antologici degli anni duemiladieci, Southbound - Autostrada per l'inferno rappresenta un piccolo gioiello. Diretto dallo stesso collettivo di registi protagonisti di V/H/S – Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Chad Villella), Roxanne Benjamin (qui anche produttrice e al suo esordio alla regia), David Bruckner e Patrick Horvath – il film debutta al Toronto International Film Festival del 2015 per poi approdare nei circuiti home video con una distribuzione limitata nelle sale americane. In italia si trova nel catalogo Midnigh Factory.

Prodotto con un budget contenuto e girato tra le lande desolate del deserto del Mojave, Southbound è composto da cinque episodi intrecciati tra di loro con in comune un'autostrada sperduta nel sud degli Stati Uniti, la voce di Larry Fessenden come DJ, e il tema del senso di colpa.

In The Way Out dei Radio Silence seguiamo due uomini coperti di sangue in fuga da inquietanti creature scheletriche alate. Si fermano in una stazione di servizio nel mezzo del nulla, ma ogni tentativo di allontanarsi li riporta esattamente nello stesso posto. Siren, diretto da Roxanne Benjamin, racconta invece la disavventura di tre ragazze di una band musicale rimaste in panne lungo la stessa strada deserta, soccorse da una coppia inquietante legata a un culto satanico. Con The Accident, David Bruckner firma forse l’episodio più disturbante. Un uomo, distratto dal telefono mentre guida di notte, investe una ragazza – proprio una delle ragazze in fuga dall'episodio precedente. Terrorizzato e in preda al panico chiama il numero di emergenza ricevendo istruzioni da degli strani operatori che lo guidano telefonicamente verso un ospedale abbandonato. In Jailbreak, Patrick Horvath porta lo spettatore dentro un bar infestato da creature mostruose, dove un uomo armato cerca disperatamente la sorella scomparsa da anni, solo per scoprire che lei ha ormai accettato quel luogo come casa. Infine The Way In, ancora firmato Radio Silence, chiude il cerchio con il massacro di una famiglia da parte di tre uomini mascherati, due dei quali riescono a fuggire trasformandosi nei protagonisti dell’episodio iniziale.

Parliamoci chiaro, cercare una spiegazione razionale e definitiva alla struttura di Southbound è probabilmente un esercizio destinato al fallimento. Il film non è interessato a fornire risposte chiare, quanto piuttosto a costruire un limbo infernale in cui i personaggi sono condannati a rivivere le proprie colpe in un ciclo eterno. Come nei migliori episodi di Twilight Zone, è l’ignoto a generare il vero disagio, non la sua decodifica.

La struttura narrativa circolare è il vero punto di forza del film. Diversamente da molte antologie horror, in Southbound ogni episodio si integra in quello successivo (il finale di uno coincide con l'inizio del seguente), creando un effetto domino che culmina nel ritorno al punto di partenza. Anche lo stile dei diversi registi si amalagama bene, trasformando il film in un unico corpo narrativo piuttosto che in una semplice raccolta di cortometraggi. La fotografia bruciata dal sole del deserto nella prima metà del film cede gradualmente il passo all'oscurità notturna, seguendo un arco temporale che accompagna la discesa nei gironi infernali. La colonna sonora synth, dichiaratamente debitrice all’horror anni ottanta, contribuisce a rafforzare questa atmosfera sospesa e malsana.

Come spesso accade nelle antologie, alcuni episodi spiccano sugli altri. Tra quelli che ho apprezzato di più cito "The Accident", un piccolo gioiello gore pervaso da un ironia nerissima, quasi grottesca, che trasforma la responsabilità morale in un incubo surreale fatto di carne e ossa spezzate. Molto riusciti anche i due episodi dei Radio Silence, capaci di fondere tensione, violenza e suggestioni soprannaturali.

In definitiva, Southbound è un film più coraggioso che riuscito, ma che riesce a spiccare nel panorama sovraffollato degli horror indie degli anni duemiladieci, ricordandoci che l'inferno non è necessariamente un luogo sotterraneo pieno di fiamme, ma può tranquillamente avere le sembianze di una strada che non porta da nessuna parte e una stazione di servizio nel mezzo del nulla.

Film

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

di Michel Gondry

C’è qualcosa di profondamente ironico nel modo in cui certi film arrivano nella nostra vita. Ricordo ancora quella sera al cinema, trascinato da un’amica che aveva insistito per vedere Se mi lasci ti cancello. Sì, proprio quel titolo lì, vergognosamente tradotto dai distributori italiani per fuorviare il pubblico e far passare il film per una commedia romantica di intrattenimento come tante altre. Con Jim Carrey in locandina e un titolo del genere, ero convinto di trovarmi davanti a una commediola senza pretese da digerire in due ore di sonno a occhi aperti. Invece, rimasi folgorato.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, questo è il titolo originale, esce nel 2004 per la regia di Michel Gondry, su sceneggiatura di Charlie Kaufman (già autore di "Essere John Malkovich" e "Il ladro di orchidee"), vincitrice dell'Oscar come miglior sceneggiatura originale. Il film, interpretato da un Jim Carrey in stato di grazia drammatica e da una irresistibile Kate Winslet, ha avuto un successo sia di critica che di pubblico, incassando 74 milioni di dollari a fronte di un budget di 20 milioni. A vent'anni di distanza, continua a essere considerato dalla critica cinematografica uno dei migliori film del XXI secolo. Per me, senza esitazioni, è uno dei film romantici che preferisco in assoluto.

La storia ci trascina nel malinconico mondo di Joel Barish, uomo schivo e introverso che scopre con orrore che la sua ex fidanzata Clementine ha deciso di cancellare ogni ricordo della loro relazione grazie a un servizio offerto dalla misteriosa clinica Lacuna Inc. In pratica, lo ha eliminato dalla sua memoria. Ferito e disperato, Joel sceglie di fare lo stesso. Ma mentre i ricordi iniziano a svanire uno dopo l’altro, qualcosa cambia. Rivivendo la loro storia al contrario, dai litigi finali fino ai primi momenti di felicità, Joel capisce di non voler dimenticare. Inizia così una fuga disperata attraverso i labirinti della propria mente, nel tentativo di nascondere Clementine negli angoli più remoti della memoria. Un viaggio a ritroso, un road movie cerebrale che trasforma un addio in una battaglia per la sopravvivenza emotiva.

Se dovessi descrivere Eternal Sunshine of the Spotless Mind in poche parole, direi che è un’odissea fantastica dentro un cuore spezzato, una storia d’amore frammentata con l’estetica di un sogno febbrile. Ma è anche molto di più. È un film che parla dell’amore nella sua forma più autentica e dolorosa, della fragilità della memoria e della nostra ossessione per il controllo. Un esperimento narrativo che riesce nell’impresa rarissima di essere complesso senza mai risultare pretenzioso.

La sceneggiatura di Kaufman è un labirinto in cui il tempo si piega e la narrazione si avvolge su se stessa, disorientando lo spettatore solo in apparenza. In realtà tutto è sorprendentemente limpido, guidato da un’emozione costante e riconoscibile. Michel Gondry mette la sua sensibilità visionaria al servizio della storia, trasformando la mente di Joel in un teatro surreale dove le leggi della fisica smettono di esistere. Case che crollano, volti che si dissolvono, un corpo da bambino abitato da una coscienza adulta. Un immaginario onirico che non è mai esercizio di stile, ma racconto puro.

Il vero cuore pulsante del film, però, sono le interpretazioni. Jim Carrey, spogliato di ogni maschera comica, regala probabilmente la prova migliore della sua carriera. Il suo Joel è fragile, introverso, profondamente malinconico, un uomo che sembra attraversare il mondo con la paura di romperlo. Kate Winslet è perfetta nei panni di Clementine, imprevedibile, caotica, irresistibilmente umana. Forse perché mi ha ricordato una mia ex, con quella sua fragilità mascherata da ribellione, con quel colore dei capelli improponibile, ma fin dalle prime scene me ne sono innamorato. Insieme costruiscono una relazione vera, fatta di compromessi, frustrazioni, slanci e fallimenti. Bellissimo anche il finale, sospeso tra speranza e malinconia, che suggerisce come l’amore non sia mai una scelta razionale, ma una forza che ci trascina nonostante tutto.

C'è poi un’ironia sottile nel modo in cui il film guarda alla nostra ossessione contemporanea per l’eliminazione del dolore. La Lacuna Inc. promette una vita senza sofferenza, ma finisce per creare esistenze sterili, condannate a ripetere gli stessi errori. I personaggi secondari, da Mary (Kirsten Dunst) che scopre di aver già vissuto e dimenticato una storia con il dottor Mierzwiak (Tom Wilkinson) a Patrick (Elijah Wood) che tenta di sedurre Clementine usando i ricordi rubati di Joel, sono tutti esempi di come la manipolazione dell’amore porti soltanto a una solitudine ancora più profonda.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind è un film emotivamente doloroso e allo stesso tempo luminoso. Cerebrale ma visceralmente umano. Surreale eppure così vero da fare male. È una di quelle opere che ti fanno sognare, innamorare e soffrire, ricordandoti che il dolore della perdita è il prezzo inevitabile per la bellezza dell’aver amato.

Capolavoro.

Film

Dead Man's Shoes - Cinque giorni di vendetta

di Shane Meadows

Nel 2004, Shane Meadows portava sul grande schermo Dead Man's Shoes - Cinque giorni di vendetta, un’opera nata in sole tre settimane e con pochissimi soldi, ma capace di diventare un piccolo cult del cinema indipendente britannico. Ambientato in una cittadina del Derbyshire grigia e malinconica, il film è un revenge movie che trasuda rabbia, disperazione, periferia dimenticata e degrado, caratterizzato da una fotografia sporca e desaturata e da un’ottima colonna sonora.

Richard (Paddy Considine) è un ex militare che torna nella sua cittadina natale nelle Midlands orientali per vendicarsi di una piccola banda di spacciatori capeggiata da Sonny (Gary Stretch) che, durante la sua assenza, ha abusato di suo fratello Anthony (Toby Kebbell), un ragazzo affetto da un lieve ritardo mentale. Attraverso flashback in bianco e nero, il film rivela gradualmente cosa è successo ad Anthony, mentre Richard prima terrorizza psicologicamente i membri della banda, poi inizia a ucciderli uno dopo l’altro in una caccia all’uomo metodica e implacabile.

Se vi aspettate il classico revenge movie tutto adrenalina e inseguimenti mozzafiato, potreste restare spiazzati. Il film è pervaso da un senso di grigia malinconia e da un’inevitabilità che pesa come il cielo plumbeo che domina ogni inquadratura. È un mondo desolato, dove persino i "cattivi" non sono altro che un gruppo di poveracci, vittime sacrificali patetiche che non hanno nemmeno la dignità dei grandi antagonisti. Sono bulli da quattro soldi, derisi quando il protagonista si introduce nelle loro case e dipinge loro la faccia, facendo capire che può fare quello che vuole delle loro vite. Ed è proprio la loro mediocrità a rendere il tutto ancora più disturbante.

Il colpo di scena finale, alla Shyamalan, ricontestualizza l’intero film in una chiave molto più cupa e tragica. La vendetta di Richard diventa così una forma di autopunizione per non essersi preso cura del fratello più debole, l’espiazione di una colpa che si maschera da giustizia.

Supportato da un’ottima colonna sonora (Calexico, Gravenhurst, Aphex Twin, ecc.), Dead Man's Shoes è un film psicologicamente violento, schietto e cinico, che lascia un retrogusto amaro e si porta dietro l’odore del degrado delle periferie inglesi.

Film

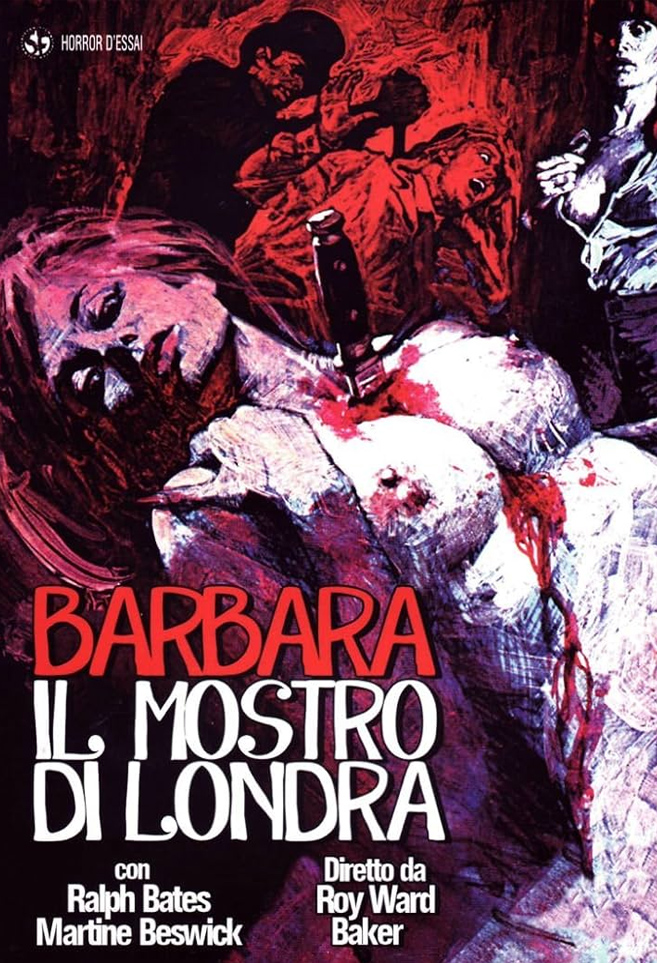

Barbara, il mostro di Londra

di Roy Ward Baker

Nel 1971 la Hammer Film Productions stava vivendo una fase di passaggio dopo aver aver ridefinito il genere horror gotico dominando i due decenni precedenti. Il mondo stava cambiando, il pubblico chiedeva brividi più espliciti e la storica casa di produzione britannica si trovava costretta a reinventarsi per non finire sepolta sotto la polvere dei propri set. È in questo clima di audace sperimentazione che nasce Barbara, il mostro di Londra (discutibile titolo italiano rispetto all'originale: Dr. Jekyll and Sister Hyde), diretto da Roy Ward Baker. Non è solo l’ennesimo rifacimento del classico di Stevenson, ma una rivisitazione originale in cui dottor Jekyll si trasforma in una donna.

La storia ci riporta in una Londra vittoriana perennemente avvolta dalla nebbia, dove il dottor Henry Jekyll (Ralph Bates) è un giovane scienziato ossessionato dall’idea di sconfiggere ogni malattia conosciuta. Quando un collega gli fa notare che morirà prima di vedere i frutti delle sue ricerche, Jekyll sposta la sua attenzione sul segreto della longevità, iniziando a sperimentare con ormoni femminili estratti da cadaveri. Il siero funziona, ma con effetti imprevisti. Non solo lo rinvigorisce, lo trasforma fisicamente in una donna bellissima, sensuale e letale. Mentre Jekyll tenta disperatamente di mantenere il controllo, la sua controparte femminile, presentata al mondo come la sorella Mrs Hyde (Martine Beswick), inizia a reclamare una propria autonomia, trascinandolo in una spirale di sangue e cadaveri.

Trasformare il romanzo di Stevenson in un racconto di transizione di genere, letteralmente, era un azzardo che avrebbe potuto facilmente scivolare nel grottesco. Invece Roy Ward Baker e lo sceneggiatore Brian Clemens riescono a mantenere un equilibrio sorprendente tra serietà e autoironia, senza mai sfociare nel ridicolo. Particolarmente riuscita l’idea di intrecciare il mito di Jekyll con quello di Jack lo Squartatore, coinvolgendo persino i resurrezionisti Burke e Hare in un macabro gioco di citazioni, in una Londra vittoriana oscura e decadente ricostruita interamente in studio con grande cura.

Dal punto di vista visivo il film vive sul contrasto tra l’eleganza fragile di Ralph Bates, che interpreta un Jekyll tormentato e vulnerabile, e la bellezza sensuale, quasi felina, di Martine Beswick. La loro somiglianza fisica è sorprendente e rende credibile una trasformazione che avviene quasi sempre fuori campo, evitando effetti speciali invasivi per puntare tutto sulla suggestione psicologica. Affascinante la scena dello specchio rotto che riflette i volti dei due personaggi. Audace per l’epoca anche il topless della Beswick e un fugace nudo posteriore.

Dr. Jekyll and Sister Hyde è un cult della Hammer che consiglio vivamente agli appassionati del genere.

La fontana della vergine

di Ingmar Bergman

La fontana della vergine è uno dei film più crudi ed emotivamente intensi di Ingmar Bergman. Non viene sempre citato tra i suoi capolavori assoluti, nonostante l’Oscar come miglior film straniero, forse perché è una sorta di fiaba nera, un Cappuccetto Rosso rielaborato a dramma teologico brutale. Ispirato a una ballata svedese del XIII secolo e scolpito in un bianco e nero che sembra inciso nella pietra, resta a mio avviso una delle opere più sottovalutate del regista. Un film che interroga senza sconti il silenzio di Dio davanti alle nefandezze dell’uomo, la pulsione della vendetta e il significato stesso della giustizia.

Nella Svezia medievale, il proprietario terriero Töre (Max von Sydow) chiede alla giovane figlia Karin (Birgitta Pettersson) di raggiungere una chiesa lontana per portare dei ceri alla Madonna, secondo una tradizione riservata a una ragazza vergine. Ad accompagnarla c’è Ingeri, una serva pagana attraversata da un’invidia silenziosa verso la purezza della giovane. Durante il viaggio attraverso i boschi le due si separano e Karin incontra tre pastori, due uomini e un ragazzino. Un incontro che, da gesto di ospitalità ingenua, si trasforma rapidamente in tragedia. I due uomini violentano e uccidono la ragazza mentre Ingeri, nascosta nei dintorni, assiste senza intervenire. Gli assassini, portando con sé gli abiti insanguinati di Karin, cercano rifugio proprio nella fattoria di Töre, che li accoglie ignaro secondo le usanze cristiane. Quando la madre Märeta riconosce quegli indumenti, la verità emerge e Töre sceglie la vendetta, entrando in conflitto diretto con la propria fede. Il mattino seguente, nel luogo in cui viene ritrovato il corpo di Karin, sgorgherà miracolosamente una sorgente d’acqua pura.

La fontana della vergine potrebbe essere considerato, con una certa dose di provocazione, il capostipite nobile di quel genere cinematografico che diventerà noto come "rape and revenge". Ma se i suoi eredi – pensiamo all'esplicito L'ultima casa a sinistra di Wes Craven del 1972 o agli eccessi del cinema exploitation italiano – vireranno verso una violenza spesso compiaciuta ed eccessiva, Bergman sposta il discorso su un piano morale e spirituale, trasformando la vendetta in una questione di colpa, fede e responsabilità.

Il bianco e nero di Sven Nykvist è di una potenza visiva impressionante. Ogni inquadratura oscilla tra il quadro preraffaellita e il ritratto medievale, restituendo un medioevo freddo, sporco e autenticamente ostile. La messa in scena è essenziale, quasi minimale. Bergman lavora per sottrazione, affidandosi a silenzi e sguardi che parlano più di qualsiasi dialogo. La scena della violenza, pur evitando l’esplicito, conserva una carica traumatica devastante, perché mette in scena l’irruzione del male nell’innocenza senza alcuna protezione.

Il film esplora il conflitto tra cristianesimo e paganesimo in un territorio spirituale ancora instabile dove le antiche divinità nordiche non hanno del tutto ceduto il passo al Dio cristiano. Töre è un uomo devoto, ma quando decide di vendicare la figlia abbandona ogni principio di perdono per abbracciare un codice di giustizia arcaico e brutale. La vendetta è fredda e spietata, e Bergman rifiuta qualsiasi consolazione morale. Il miracolo finale della sorgente resta ambiguo, forse un segno di grazia, forse un’illusione, di certo non una cancellazione del dolore. La colpa resta, incisa come la pietra da cui sgorga l’acqua.

La fontana della vergine probabilmente non è il suo lavoro più personale –Bergman stesso definì il film "una miserabile imitazione di Kurosawa" – ma è un'opera capace di condensare in forma pura le sue ossessioni più profonde. Un racconto in cui la fede non salva, la violenza non redime e il miracolo non consola davvero.

Film

Level 16

di Danishka Esterhazy

Level 16 è il secondo lungometraggio della regista canadese Danishka Esterhazy. Uscito nel 2018 e oggi reperibile in streaming, è un thriller distopico a basso budget che racconta la vita all’interno di un collegio femminile, dove un gruppo di adolescenti viene educato all’obbedienza, alla virtù e alla purezza in vista di una futura adozione da parte di famiglie benestanti.

Vivien (Katie Douglas) ha trascorso tutta la sua esistenza alla Vestalis Academy, un istituto sotterraneo in cui le ragazze crescono seguendo regole rigidissime basate su obbedienza, pulizia, pazienza e umiltà. Ogni sera, prima di andare a dormire, devono spalmarsi sul viso una crema e prendere delle vitamine. La loro educazione passa attraverso video didattici sulle virtù che devono possedere, mentre l’amicizia e la curiosità sono considerate deviazioni da correggere. Trasgredire le regole significa attirare l’attenzione delle guardie e subire brutali punizioni corporali. Quando Vivien raggiunge il sedicesimo e ultimo livello, un'altra giovane, Sophia (Celina Martin) le rivela che le ragazze non vengono preparate per l’adozione, ma sono vittime di un sistema che le sfrutta in modi terrificanti. Insieme, le due dovranno trovare una via di fuga prima che sia troppo tardi.

Sul piano della trama, bisogna essere onesti, il film non vince certo il premio per l'originalità. Chi ha una certa familiarità con la fantascienza distopica intuisce molto presto dove la storia andrà a parare, ben prima che le protagoniste smettano di assumere le loro "vitamine" serali. Eppure, nonostante una sceneggiatura prevedibile, Level 16 riesce a mantenere una tensione emotiva costante e a restare intrigante fino all’ultima scena. Esterhazy costruisce una prigione alienante e claustrofobica, fatta di spazi angusti, corridoi bui e stanze asettiche illuminate da una luce fredda e artificiale, elementi che alimentano un senso di oppressione continuo. In questo contesto funziona molto bene anche Katie Douglas, che interpreta Vivien con una recitazione misurata e progressiva. Il crescente senso di disagio di una ragazza docile a giovane donna ribelle e consapevole è gestita con attenzione e senza forzature.

Ammetto che i thriller ambientati in una sola location, soprattutto quelli che si svolgono in prigioni fisiche o mentali, mi hanno sempre intrigato. Level 16 rientra perfettamente in questo genere e, nonostante un finale un po’ tirato via, riesce comunque a intrattenere lasciandoti addosso un sottile ma persistente senso di disagio.

Film

L'altro uomo

di Alfred Hitchcock

Nel 1951, dopo una serie di film che non avevano riscosso il successo sperato, Alfred Hitchcock decide di portare sul grande schermo il primo romanzo di Patricia Highsmith. L’altro uomo (Strangers on a Train), successivamente conosciuto anche con il titolo Delitto per delitto, è un thriller psicologico teso e serrato che racchiude già molte delle ossessioni visive e tematiche che il Maestro del Brivido svilupperà nei film successivi, a partire dal tema del doppio e dall’eterno conflitto tra bene e male.

Due sconosciuti si incontrano per caso su un treno, due esistenze che si sfiorano e finiscono per intrecciarsi in modo irreversibile. Guy Haines (Farley Granger) è un tennista di successo, intrappolato in un matrimonio infelice con una moglie infedele che rifiuta di concedergli il divorzio, ostacolando così le sue ambizioni personali e il matrimonio con la figlia di un influente senatore. Bruno Antony (Robert Walker) è invece un dandy eccentrico e inquietante, un uomo immaturo con tendenze psicopatiche che vive all’ombra di un padre ricco e autoritario. Bruno propone a Guy un patto folle, un delitto incrociato. Lui ucciderà la moglie di Guy, e Guy, in cambio, eliminerà il padre di Bruno. Nessun movente apparente, alibi impeccabili, il delitto perfetto. Per Guy si tratta solo dello sproloquio di un bizzarro compagno di viaggio, una conversazione da dimenticare una volta scesi dal treno. Per Bruno, invece, quelle parole hanno il valore di un contratto vincolante. Quando la moglie di Guy viene brutalmente strangolata durante una serata al luna park, il tennista si ritrova improvvisamente intrappolato in un incubo. Diventa il principale sospettato di un omicidio che non ha commesso, mentre Bruno continua a perseguitarlo con un sorriso inquietante, pretendendo che rispetti la sua parte del patto.

L'altro Uomo gioca magistralmente con il tema del dualismo fra i due protagonisti, presentandoli come due facce della stessa medaglia. Bruno è l’istinto che agisce senza freni, Guy l’uomo rispettabile che subisce le conseguenze. Ma più la storia avanza, più diventa chiaro che il primo non è altro che l’ombra del secondo, quella parte oscura che fa ciò che lui non ha il coraggio di ammettere. Il paradosso geniale è che Bruno finisce quasi per risultare più "simpatico" del protagonista normale. Se Guy è rigido, passivo, costantemente schiacciato dagli eventi, Bruno è vitale, magnetico, una forza distruttiva che rompe le regole e le dice ad alta voce. Ne L'altro Uomo, Hitchcock mette in scena molte delle ossessioni che attraverseranno il suo cinema futuro. L’uomo comune intrappolato in una situazione più grande di lui. Il doppio come specchio oscuro dei desideri repressi. Lo sguardo come una trappola, che osserva, giudica e condanna prima ancora della verità. La critica ha spesso letto nel film un sottotesto omosessuale, e il primo incontro tra Guy e Bruno ha effettivamente più l’aria di un approccio che di una conversazione casuale. Hitchcock, però, da maestro dell’ambiguità, lascia tutto elegantemente implicito.

Dal punto di vista tecnico, il film contiene alcune sequenze da antologia. Lo strangolamento di Miriam al luna park, riflesso nelle lenti dei suoi occhiali caduti a terra. La sequenza finale sulla giostra impazzita che gira vorticosamente fuori controllo. Memorabile anche la scena sul campo da tennis, in cui il pubblico segue il movimento della pallina, mentre Bruno resta immobile al centro, con lo sguardo fisso puntato solo su Guy, è magistrale.

L'altro uomo resta un esempio perfetto di come il cinema di Hitchcock riesca a trasformare una storia apparentemente inverosimile (diciamolo pure, l’approccio invadente di Bruno avrebbe fatto scappare chiunque fin dal principio), in un’esperienza capace di tenerti incollato alla poltrona fino all’ultimo fotogramma.

Un film immancabile per chi ama il Maestro del Brivido.

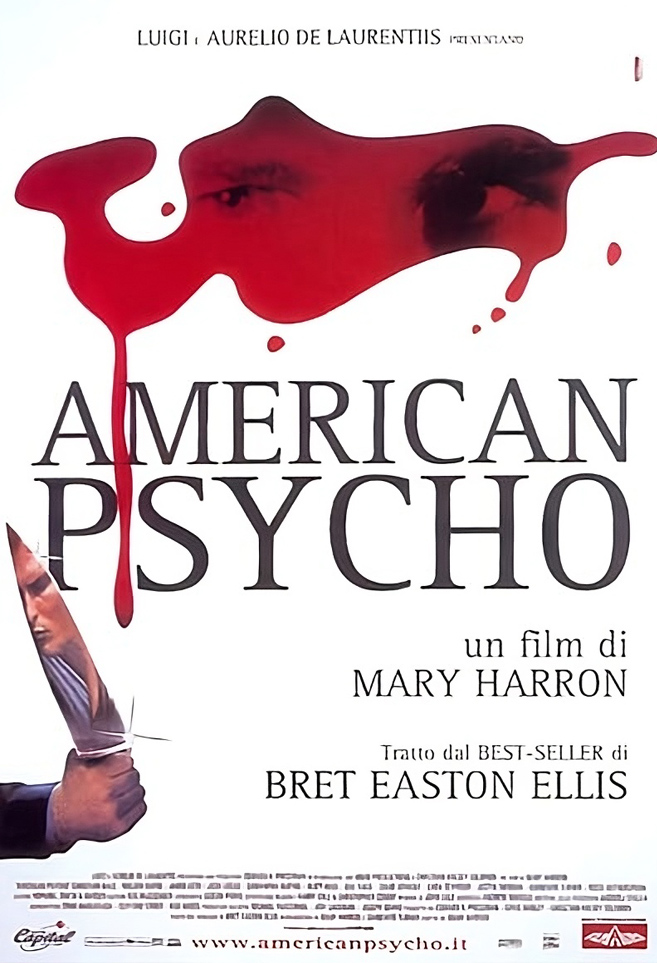

American Psycho

di Mary Harron

Quando vidi American Psycho per la prima volta rimasi deluso. Il confronto con il romanzo di Bret Easton Ellis, che mi aveva completamente esaltato, si rivelò impari, quasi ingiusto per il film. A distanza di decenni ho deciso di rivederlo, spinto dalla curiosità di capire se quella prima impressione fosse davvero fondata o semplicemente il frutto di aspettative troppo alte.

American Psycho arriva nelle sale nel 2000, presentato al Sundance Film Festival e diretto da Mary Harron, regista che si era già fatta notare con Ho sparato a Andy Warhol. L’adattamento dell’omonimo romanzo del 1991, che all’epoca della pubblicazione aveva scatenato polemiche per la sua violenza estrema, rappresentava una sfida titanica. Il risultato è un film che ha diviso critica e pubblico, trasformandosi negli anni in un piccolo classico, celebrato soprattutto per la performance di Christian Bale e per la sua satira sulla società reaganiana.

New York, 1987. Patrick Bateman è un giovane yuppie affascinante, ricco e impeccabile. Consulente finanziario di successo a Wall Street, vive in un appartamento di lusso con vista su Central Park, frequenta i ristoranti più esclusivi della città e cura in modo ossessivo ogni dettaglio della propria immagine, dalla routine mattutina fatta di maschere e creme antirughe ai completi sartoriali perfetti, fino al celebre biglietto da visita su carta di riso color avorio.

Ma dietro quella facciata patinata batte il cuore di un predatore. Di notte Patrick si trasforma in un serial killer spietato, uccidendo prostitute, senzatetto e colleghi invidiati, dando sfogo a un delirio di sangue che sembra essere l’unico modo per sentirsi vivo e colmare il vuoto che lo divora.

Il problema del film resta inevitabilmente il confronto con il libro di Ellis. Mary Harron, insieme alla co-sceneggiatrice Guinevere Turner, priva il film della componente più disturbante del romanzo. La violenza c’è, ma è spesso fuori campo, suggerita, filtrata da un’ironia nerissima che ne smorza l’impatto e la rende ambigua. Il risultato è un film che sceglie consapevolmente la strada della commedia nera grottesca più che quella del vero thriller/horror psicologico.

Christian Bale offre una prova notevole. Il suo Bateman è memorabile, iconico. Un uomo privo di empatia, narcisista, violento, ossessionato dalla cura maniacale della propria immagine, la cui più grande preoccupazione sembra riuscire a prenotare un tavolo in un ristorante alla moda. L’unica sua passione, oltre al culto di sé, è la musica. Ma è musica mainstream, di facile consumo. Quando dichiara di apprezzare i Genesis e considera Invisible Touch il loro album migliore perché quelli precedenti li trova troppo “astrusi”, da appassionato di lunga data della band capisci immediatamente la sua superficialità. Bateman non ama davvero la musica. Ama l’idea di amare la musica. È un ascolto senza ascolto, un entusiasmo senza emozione. Proprio come lui.

Uno degli aspetti più riusciti del film è il modo in cui il mondo che circonda Bateman si rivela altrettanto disumano. Nessuno ascolta davvero nessuno, tutti si confondono a vicenda, sbagliano nomi e facce come se fossero intercambiabili. Sono tutti uguali, persi tra completi eleganti e locali alla moda. In un contesto del genere, perfino l’idea che Bateman sia un serial killer passa quasi in secondo piano. Non perché non sia una cosa grave, ma perché a nessuno importa davvero. È un sistema chiuso su se stesso, troppo occupato a guardarsi allo specchio per accorgersi di ciò che succede intorno.

Il dubbio finale, tanto discusso, non è tanto un gioco narrativo sul reale o sull’immaginato. È la dimostrazione definitiva che, in quel mondo, la verità non conta. Che Bateman abbia davvero ucciso o meno è secondario. Ciò che resta è l’assoluta mancanza di conseguenze, l’orrore che non produce alcuna conseguenza.

Alla fine American Psycho è un ritratto spietato sullo yuppismo, una metafora grottesca dell’America reaganiana, con i suoi deliri di opulenza e individualismo sfrenato. È un film ben fatto, girato bene, ma privo di quella scintilla di follia che la storia richiedeva. È un’opera che ha scelto la prudenza invece del coraggio, la commedia nera invece del delirio puro. E per un materiale così esplosivo, questo rimane un peccato.

Film

Superdeep

di Arseny Syuhin

C'è qualcosa di irresistibilmente affascinante nelle leggende metropolitane che nascono dai luoghi più remoti e inospitali del pianeta. Il Pozzo Superprofondo di Kola, situato nella desolata penisola omonima nel nord-ovest della Russia, è uno di questi luoghi: un buco profondo oltre 12 chilometri scavato dai sovietici a partire dal 1970 con l'ambizione di penetrare le viscere della Terra. Quando il progetto venne abbandonato nei primi anni novanta, le voci iniziarono a circolare. Si raccontava di strani suoni registrati nelle profondità, urla che alcuni non esitarono ad attribuire alle anime dannate dell'inferno.

È proprio da questa suggestiva leggenda che nasce Superdeep, l'opera prima del regista russo Arseny Syuhin.

Siamo nel 1984, l'Unione Sovietica è ancora in piedi e il pozzo di Kola rappresenta uno dei segreti meglio custoditi del regime. Quando dal sito di perforazione iniziano a provenire segnali anomali e la comunicazione con il personale si interrompe, il timore di un contagio biologico ignoto spinge il governo a inviare una squadra d'emergenza per indagare. La protagonista è Anna Fedorova (Milena Radulovic), giovane e brillante epidemiologa con un passato professionale complicato alle spalle. Viene reclutata dai vertici militari per scendere nell'abisso insieme a un gruppo di soldati e scoprire cosa si nasconde davvero laggiù. Una volta scesi a dodici chilometri di profondità, in un labirinto di cemento armato, Anya scoprirà che la minaccia non è fatta di demoni o fiamme eterne, ma di un organismo fungino millenario, mutante e inarrestabile.

Dal punto di vista dell'atmosfera il film funziona. Ci troviamo in una struttura fredda e isolata tra corridoi bui e ambienti claustrofobici che richiamano inevitabilmente La Cosa di John Carpenter. Il laboratorio sotterraneo ricorda molto anche quello dell'Umbrella Corporation di Resident Evil, con tanto di ascensori che scendono sempre più giù e porte sigillate da aprire con circospezione. Syuhin dimostra una certa capacità a costruire un'atmosfera effettivamente opprimente e anche quando il film vira verso un body horror, con tanto di escrescenze, mutazioni e masse informi di carne, gli effetti speciali pratici sono realizzati con mestiere e un certo gusto per il grottesco.

Il problema, però, è che superata la mezz'ora abbondante, la pellicola inizia a mostrare le corde. Superdeep dura quasi due ore, una durata francamente eccessiva per un horror claustrofobico che avrebbe beneficiato enormemente di una sforbiciata. Ci sono sequenze che si trascinano senza necessità, scene ripetitive. I personaggi, purtroppo, non aiutano. Siamo davanti a una sfilata di archetipi stereotipati - dal militare burbero allo scienziato ambiguo - che si muovono su binari scontati, privi di profondità psicologica. A questo si aggiunge una recitazione piuttosto modesta e alcune situazioni narrative poco credibili. Va bene che è fantascienza ma vedere la protagonista muoversi in ambienti da 200°C in semplice maglietta senza alcuna conseguenza, è davvero poco credibile.

Non è un disastro, sia chiaro. È un horror che funziona a metà, più riuscito negli aspetti visivi e nell'ambientazione che nella sostanza drammatica. Il problema è che quando ti misuri con giganti come Carpenter o con la mitologia lovecraftiana che pure il film evoca, serve qualcosa di più della semplice competenza tecnica.

Consigliato solo agli appassionati del genere con aspettative moderate.

Il mistero della camera nera

di Roy William Neill

Nel 1935, mentre l'Universal era impegnata a spremere fino all'ultimo il filone dei mostri, la Columbia Pictures decide di prendere un altra strada puntando su atmosfere più rarefatte e meno "mostruose". The Black Room (da noi distribuito con il titolo Il mistero della camera nera) è un film che si colloca in quella zona grigia dove il gotico puro si mescola al thriller psicologico. Diretto da Roy William Neill – che avrebbe poi firmato diversi episodi della serie su Sherlock Holmes – il film si avvale dell'interpretazione di Boris Karloff, qui chiamato a sdoppiarsi e a interpretare due personaggi. Una prova che dimostra come dietro il trucco e le bende ci fosse molto più di un’icona dell’orrore. Non male per un attore che secondo la leggenda hollywoodiana doveva la sua fama solo a qualche grugnito ben piazzato sotto strati di cerone.

In una remota regione dell'Europa centrale, il barone Gregor de Berghmann è il primogenito di una famiglia schiacciata dal peso di una profezia antica quanto inquietante: l'ultimo discendente della stirpe verrà ucciso dal fratello minore all’interno della misteriosa Camera Nera del castello. Gregor è un tiranno crudele, predatorio, che governa con il pugno di ferro e il disprezzo. Per scongiurare il destino, richiama a sé il gemello Anton, tornato da un lungo esilio, proponendogli di condividere il potere. Anton è l’esatto opposto: mite, gentile, segnato da una paralisi al braccio destro. Ma dietro l’apparente riconciliazione fraterna si cela un piano ben più sinistro: uccidere Anton, assumerne l’identità e aggirare così la profezia. Naturalmente, come ogni profezia che si rispetti, anche questa troverà il modo di compiersi, in un finale che mescola ironia del destino e una sottile giustizia poetica.

Il mistero della camera nera racconta con mestiere una storia che affonda le radici nella tradizione gotica più classica, quella de Il castello di Otranto e dei primi romanzi gotici inglesi. Non ci sono spettri né scienziati folli, ma un orrore tutto umano, fatto di brama di potere, fatalismo e identità spezzate. La messa in scena è sorretta da un’ottima scenografia e da una fotografia efficace nel valorizzare ombre e chiaroscuri, ma il vero cuore pulsante del film resta la prova attoriale di Karloff. L’attore differenzia i due fratelli attraverso dettagli minimi ma decisivi: la postura, lo sguardo, il ritmo dei gesti. Gregor ha un portamento greve e uno sguardo attraversato da un’ironia sadica, una crudeltà quasi annoiata. Anton, al contrario, è tutto fragilità malinconica, con un sorriso gentile, quasi timido, e il braccio paralizzato che caratterizza ogni suo movimento. Ma la parte in cui Karloff raggiunge vette notevoli è quando si ritrova a interpretare Gregor che ha preso il posto di Anton. Qui l'attore deve mostrare le crepe nella maschera, quei momenti in cui la natura violenta del personaggio affiora sotto la patina di bontà che sta faticosamente mantenendo.

Per gli amanti del cinema classico Il mistero della camera nera è un ottimo film gotico che merita di essere riscoperto, magari in una sera d'inverno, quando fuori piove e il castello dei de Berghmann non sembra poi così lontano.

Film

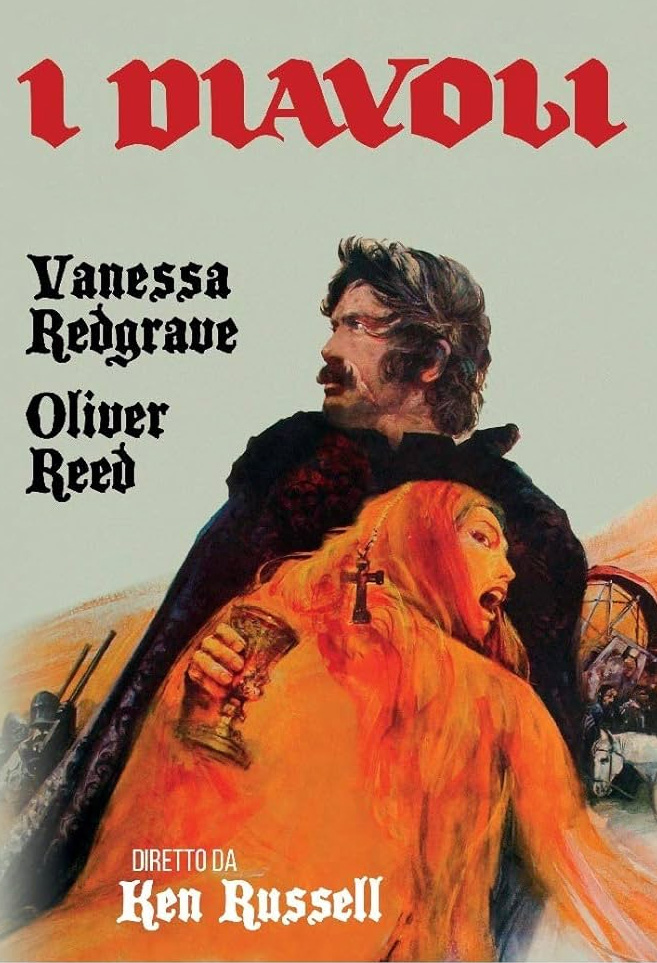

I diavoli

di Ken Russell

Negli anni settanta, in un periodo storico in cui il cinema non aveva paura di sporcarsi le mani con l’estetica dell’eccesso, arriva I diavoli di Ken Russell, uno dei film più trasgressivi, scandalosi, visionari e censurati nella storia della settima arte. Liberamente ispirato al romanzo storico I diavoli di Loudun di Aldous Huxley, il film, presentato al Festival di Venezia del 1972, venne subito ritirato dalla circolazione, suscitando polemiche e indignazione soprattutto da parte della stampa filo-clericale e del mondo cattolico, tanto da costare il posto ad alcuni critici che ebbero l’ardire di difenderlo. I diavoli è un cult nel senso più radicale del termine, un atto di sabotaggio contro il potere, la morale e la religione, forse il film più apertamente blasfemo che il cinema abbia mai osato produrre.

La storia ci porta nella Francia del XVII secolo, nella piccola cittadina di Loudun, dove il carismatico e libertino padre Urbain Grandier, interpretato da Oliver Reed, cerca di difendere l’autonomia della città dalle mire espansionistiche del cardinale Richelieu. Grandier è un uomo di fede ma per nulla dedito al rigore d'una vita spirituale, ha un carattere sanguigno, è molto affascinante, attirando su di sé l’ammirazione del popolo e l'ossessione morbosa delle religiose locali. Tra queste spicca suor Jeanne des Anges, interpretata da Vanessa Redgrave, la priora del convento delle Orsoline, una donna tormentata da una deformità fisica e da desideri repressi che rasentano la follia. Quando il rifiuto di Grandier scatena l’isteria di Jeanne, la frustrazione si trasforma in un’accusa di stregoneria che travolge l’intera comunità. Ciò che segue è una spirale di esorcismi pubblici, torture e manipolazioni politiche, in cui la Chiesa diventa un’arma per annientare il proprio nemico.

Nel guardare oggi I diavoli non si fa fatica a credere che il film sia stato considerato uno scandalo epocale. Influenzato dalle opere del marchese de Sade, Russell trasforma il fatto storico raccontato da Huxley in una rappresentazione esasperata, grottesca e allucinata della degenerazione del potere religioso. Scene di sesso esplicito con suore che si contorcono in preda a deliri erotici, un’orgia collettiva in cui le religiose violentano un crocifisso (la famigerata sequenza di "The Rape of Christ" ancora oggi censurata), monache che si masturbano con ossa carbonizzate, torture raccapriccianti che culminano nel rogo del protagonista. Un vero e proprio delirio al limite del surreale, visionario e disturbante che non lascia indifferenti. La sequenza dell’esorcismo è ancora oggi profondamente sconvolgente che viene spontaneo chiedersi cos’altro contenesse la versione originale, considerando che ciò che è arrivato fino a noi non è certo una passeggiata.

Lo stile è un barocco esasperato che flirta costantemente con il kitsch e il grottesco, trasformando la ricostruzione storica in un incubo surrealista. Le scenografie di un giovanissimo Derek Jarman sono un colpo di genio anacronistico. Loudun non è fatta di pietra medievale, ma di superfici bianche e asettiche che ricordano un manicomio o un bagno pubblico, più che una città del Seicento. In questo scenario claustrofobico, la suor Jeanne interpretata da Vanessa Redgrave risulta davvero inquietante, un concentrato di nevrosi repressa e desiderio perverso. La scena in cui fantastica Grandier come Cristo sprigiona un erotismo blasfemo che ancora oggi toglie il fiato. Dal canto suo Oliver Reed offre una grande prova, incarnando Grandier con una fisicità possente e un’autorità carnale che lo rendono credibile sia come uomo di fede che come seduttore.

Al di là delle delle immagini estreme, la vera procazione ne I diavoli sta l'aspetto ideologico rappresentando la chiesa come apparato di potere, capace di manipolare la religione per fini politici. Cardinali, inquisitori e autorità religiose non sono guide spirituali, ma strateghi, burocrati e carnefici che usano lo strumento religioso per eliminare i propri nemici. Richelieu non vuole distruggere Grandier perché eretico o peccatore, ma perché Loudun rappresenta un ostacolo al consolidamento del potere assoluto della monarchia. La fede diventa un pretesto, una facciata rispettabile dietro cui si nasconde la ragion di Stato.

Russell mostra come l’isteria collettiva possa essere costruita e strumentalizzata. Le monache non sono realmente possedute, sono manipolate, eccitate, spinte a recitare uno spettacolo osceno utile a legittimare un processo politico. La sessualità diventa colpa, la colpa diventa prova, la prova diventa condanna. Un meccanismo perfetto che funziona perché tutti hanno bisogno di crederci. La Chiesa per trovare un capro espiatorio, il popolo per assistere a uno spettacolo.

Osteggiato e censurato da mezzo mondo, I diavoli resta un caposaldo del cinema grottesco e surrealista. Un film che ha fatto incazzare la Chiesa come pochi altri nella storia del cinema. Se questo non è un merito artistico, è difficile dire cosa lo sia.

Film

Unicorni

di Michela Andreozzi

Il binomio tra commedia e cinema italiano, sopratutto quello degli ultimi decenni, non è esattamente nelle mie corde. Eppure, ogni tanto, spunta qualcosa di interessante.

Unicorni, film di Michela Andreozzi, non è la solita commedia drammatica all’italiana che strizza l’occhio al pubblico cercando il facile consenso, ma un film che affronta un tema delicato come l’identità di genere nei bambini senza scadere in facili moralismi e toni predicatori.

La storia ruota attorno a Blu, un bambino di nove anni (interpretato dall’esordiente Daniele Scardini), che ama indossare abiti femminili. I suoi genitori, Lucio ed Elena (Edoardo Pesce e Valentina Lodovini), si definiscono aperti e progressisti. Lui è un brillante conduttore radiofonico, lei porta avanti con passione il negozio di restauro di famiglia. Insieme hanno costruito una famiglia allargata che ama definirsi "open", un ambiente in cui Blu può sentirsi libero di esprimersi. Ma solo tra le mura domestiche, come se quella libertà fosse qualcosa da proteggere più che da condividere.

Quando il bambino annuncia di voler partecipare alla recita scolastica vestito da Sirenetta, le certezze dei genitori iniziano a incrinarsi. Quella che per Lucio sembrava un’apertura mentale si rivela improvvisamente per ciò che è davvero: la paura del giudizio degli altri. Per affrontare questa crisi, Lucio ed Elena entrano a far parte di un gruppo guidato da una psicologa (interpretata dalla stessa Andreozzi), avviando un percorso che li costringerà a mettere in discussione non solo le proprie convinzioni, ma anche il loro modo di essere genitori.

Unicorni ha un problema strutturale. E' un racconto che risente di una scrittura generazionale che cerca di esprimere il proprio disagio piuttosto che immergersi nel labirinto emotivo di chi quella 'diversità' la abita con naturalezza. Il risultato è un film che a volte sembra più interessato ai genitori che al protagonista, come se Blu fosse più un catalizzatore narrativo che il vero protagonista. Eppure, nonostante questo limite, il film funziona. E funziona perché riesce a essere onesto nelle sue intenzioni.

Al netto di alcune caratterizzazioni un po' troppo macchiettistiche, come quella dello "zio eterobasico" interpretato da Lino Musella, che insieme alla trucida ex moglie e al figlio incarna la tipica famiglia di destra più becera del nostro paese, o quella dello stesso Lucio, uomo di sinistra aperto che abbraccia la cultura “woke” e ordina una centrifuga al fast food (perché anche l'alimentazione è una dichiarazione politica, evidentemente), il film riesce comunque a sorprendere ed emozionare. Fa sorridere nei momenti giusti senza mai ridicolizzare il dramma che sta raccontando. Fa riflettere sulla genitorialità contemporanea, su quanto sia difficile essere davvero aperti quando quella apertura mette alla prova non le proprie idee, ma le proprie paure. E, soprattutto, tocca il cuore. Perché al di là degli stereotipi, Unicorni parla di amore incondizionato, di quel momento in cui un genitore deve scegliere se continuare a proteggere i propri sogni sul figlio o iniziare a proteggere i sogni del figlio.

Molto buona l'interpretazione di Edoardo Pesce. Dopo averlo visto nei panni del brutale ex pugile di Dogman, vederlo qui nel ruolo di un padre sensibile, diviso tra l'intellettualismo progressista e le paure più profonde, è la dimostrazione che quest'attore non recita se stesso ma sa davvero abitare i suoi personaggi. E poi c’è il giovanissimo Daniele Scardini, una sorta di Lucio Corsi in miniatura, che con il suo aspetto fragile e la sua forza interiore dà voce a tutti i bambini vittime di bullismo fin dall'asilo per la colpa di essere semplicemente diversi. È lui il vero cuore pulsante del film, è lui a guidare il cambiamento degli altri personaggi, perché mentre gli adulti si perdono nei loro dubbi esistenziali, Blu ha già trovato la sua strada.

Al netto delle sue semplificazioni, il messaggio finale è chiaro e necessario: bisogna accettare i nostri figli per quello che sono, non per quello che vorremmo che fossero. Perché in fondo, la vera magia non sta nel trasformare qualcuno in qualcos'altro, ma nel lasciargli lo spazio necessario per splendere dei propri colori. Anche se quei colori, ai nostri occhi, sembrano appartenere a un mondo che non ci appartiene.

Film

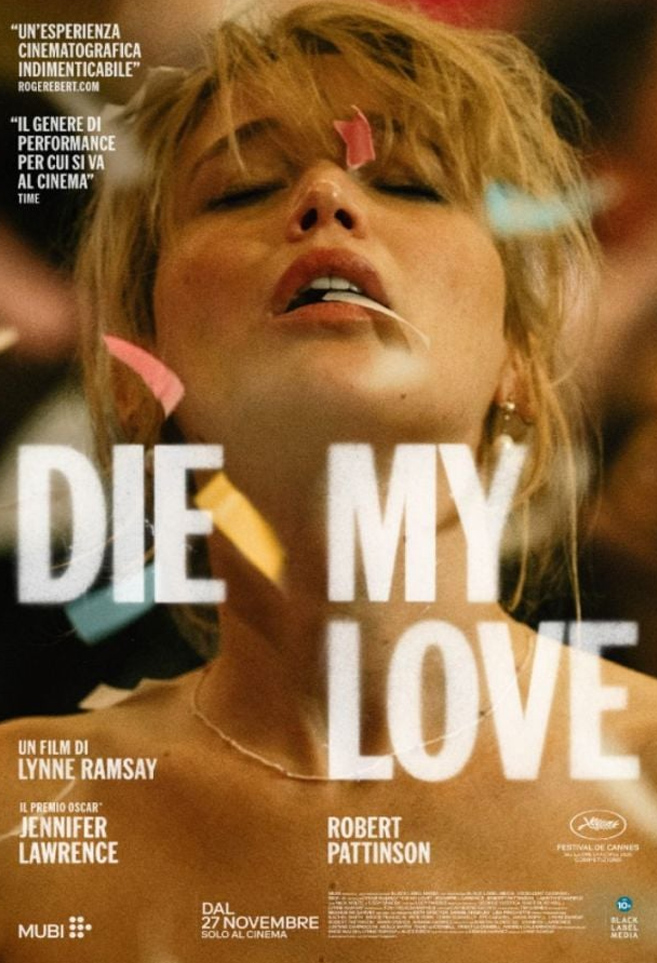

No Other Choice

di Park Chan-wook

Presentato in concorso alla Mostra di Venezia 2025, No Other Choice - Non c'è altra scelta è l'ultimo film del regista sudcoreano Park Chan-wook che dopo le atmosfere rarefatte e liriche di Decision to Leave torna al thriller, ma con un tono decisamente più grottesco, adattando il romanzo The Ax di Donald E. Westlake, già portato sullo schermo da Costa-Gavras nel 2005.

Il protagonista è Man-su (Lee Byung-hun), specialista nella produzione cartaria con venticinque anni di servizio alle spalle, due figli, una moglie, due cani e una bella casa con giardino. Poi arriva il licenziamento. Inaspettato, brutale, definitivo. L’azienda viene acquisita dagli americani, le macchine sostituiscono gli uomini e Man-su si ritrova senza lavoro. Convinto di trovare rapidamente un nuovo impiego, inizia a inviare curriculum alle aziende di settore, ma i mesi passano e le risposte negative si accumulano. La famiglia è costretta a tagliare le spese superflue, il mutuo diventa un problema concreto, la sicurezza economica si sgretola. Disperato e sempre più ossessionato dall’idea di recuperare il suo posto nel mondo, Man-su elabora un piano tanto geniale quanto terrificante: individuare tutti i candidati più qualificati per una posizione manageriale nell’industria cartaria ed eliminarli uno a uno, riducendo la concorrenza fino a rendersi l’unico candidato disponibile.

Quello che Park Chan-wook mette in scena è un pezzo di cinema magistrale, una commedia nerissima, densa e stilisticamente impeccabile. La regia è dinamica, ricca di movimenti di macchina audaci, dissolvenze eleganti e transizioni che legano le scene con un ritmo che non si spezza mai. Anche il montaggio è esemplare, ogni sequenza ha il peso giusto, senza eccessi né ridondanze. Dal punto di vista narrativo, se in passato il regista ci ha abituati a violenze esplicite e vendette epiche, qui troviamo invece un’orchestrazione raffinata del grottesco. Emblematica la sequenza centrale, quella in cui il protagonista si trova in casa di una vittima con la musica sparata a volume altissimo per coprire gli spari, che diventa un balletto tragicomico di incompetenza e disperazione.

Si ride, ma a denti stretti. Le situazioni sono talmente assurde da risultare dolorosamente reali e riconoscibili. Il film diventa così uno spaccato feroce e impietoso del capitalismo contemporaneo, raccontando lo sgretolamento della classe media, quella fascia sociale che si credeva al sicuro e che invece scopre di essere altrettanto precaria, mentre la manovalanza viene progressivamente sostituita dall’automazione e dall’intelligenza artificiale. Emblematica, in questo senso, la scena finale in cui Man-su si ritrova solo in una fabbrica completamente automatizzata, unico essere umano in un mare di macchine. L’ironia è crudele: ha ottenuto esattamente quello che voleva, ma il prezzo da pagare è l’umanità stessa.

Mi hanno colpito anche le immagini del disboscamento operato dai robot nei titoli di coda. Sarà che recentemente ho visto Train Dreams di Clint Bentley, ambientato nei primi anni del secolo scorso, ma vedere il sudore fisico e il tormento interiore dell’uomo in lotta con la foresta, venire sostituiti un secolo dopo da un'automatizzazione priva di anima e di rimorso, perché incapace di ricordare il mondo che sta cancellando, è una riflessione profondamente sconcertante.

Alla fine il protagonista di No Other Choice, non avendo altra scelta che uccidere per ottenere un posto di lavoro e riappropriarsi dei privilegi della sua classe sociale - la casa, i cani, l’abbonamento a Netflix (bella frecciata di Park) - preferisce diventare il guardiano di un deserto meccanizzato che non ha più bisogno della sua etica, ma solo della sua silenziosa complicità.

Amaro e spietato.

Film

Le regole di Jenny Pen

di James Ashcroft

Dopo il brutale esordio di Coming Home in the Dark, il regista neozelandese James Ashcroft torna a raccontare la violenza con Le regole di Jenny Pen, un film profondamente inquietante ambientato tra le mura di una casa di cura per anziani, recentemente disponibile nel catalogo Midnight Factory. Tratto da un racconto breve di Owen Marshall, il film scava nella vulnerabilità, nella perdita di controllo e in quella zona d’ombra in cui la dignità umana smette di essere garantita.

Stefan Mortensen (Geoffrey Rush) è un giudice misantropo e arrogante, colpito da un ictus proprio mentre sta emettendo una sentenza in tribunale. Incapace di muoversi, viene trasferito alla Royal Pine Mews, una struttura di lungodegenza dove la sua autorità si sgretola contro l’indifferenza burocratica e l’impotenza fisica.

È qui che incontra Dave Crealy (John Lithgow), ospite di lunga data che, dietro una maschera di fragilità e demenza senile, nasconde una natura sadica e manipolatoria. Di notte, quando le luci si abbassano e il personale svanisce, Crealy diventa il sovrano assoluto della struttura, terrorizzando gli altri pazienti con l’aiuto di un inquietante bambolotto chiamato Jenny Pen. Stefan, privato del corpo e del ruolo che lo definivano, si ritrova così prigioniero di un incubo senza vie di fuga.

Le regole di Jenny Pen è un thriller psicologico geriatrico e claustrofobico che trasforma la terza età in un territorio di caccia. La regia di Ashcroft, sostenuta da una fotografia che alterna colori spenti e sterili a ombre profonde e minacciose, lavora su angolazioni dal basso, prospettive distorte e grandangoli che amplificano il senso di prigionia e impotenza dei protagonisti.

Geoffrey Rush e John Lithgow regalano interpretazioni straordinarie. Rush conferisce a Stefan una complessità tragica, oscillando tra la superbia residua del giudice e la vulnerabilità devastante dell’uomo ridotto all’immobilità. Lithgow, dal canto suo, è semplicemente magistrale nel suo essere subdolo e maligno, con quel sorriso sardonico che trasforma ogni suo gesto in una minaccia. Il suo Crealy non terrorizza tanto con la violenza esplicita quanto con il potere psicologico, piegando la fragilità altrui e trasformando la malattia in uno strumento di dominio.

Il film non è privo di difetti. La parte centrale perde ritmo, si avvita su se stessa ripetendo dinamiche già viste, e la sceneggiatura fatica a sostenere i cento minuti di durata.

Tuttavia, il vero orrore de Le regole di Jenny Pen non risiede nei soprusi fisici, ma nella rappresentazione impietosa della decadenza. In quei corpi che non rispondono più ai comandi, negli sguardi persi nel vuoto, in una dignità che scompare con la stessa facilità con cui si dimentica una password. Per chi ha vissuto da vicino l’esperienza di un genitore affetto da demenza senile, il film è un macigno andando a colpire il nervo scoperto della paura della vecchiaia - non tanto della morte in sé, quanto della sofferenza, dell'isolamento e dell'umiliazione che la precedono. Una prigione senza sbarre, dove la solitudine e il disprezzo sociale possono trasformare un luogo di riposo in un inferno in terra. È un film scomodo ma necessario, imperfetto nella struttura ma devastante nell'impatto emotivo perchè racconta una verità che spesso preferiamo ignorare.

Cane di paglia

di Sam Peckinpah

All'inizio degli anni settanta il cinema smette di essere rassicurante e comincia a prenderci a schiaffi. Mentre nelle sale esplode la violenza distopica di Arancia meccanica, Sam Peckinpah - fino ad allora legato al western e già autore de Il mucchio selvaggio - porta sul grande schermo Cane di paglia, un’opera capace di scuotere ancora oggi. Tratto dal romanzo The Siege of Trencher’s Farm di Gordon M. Williams, che lo stesso Peckinpah definì “marcio”, il film è una riflessione brutale sugli istinti violenti dell’uomo, sulla mascolinità tossica e su quel confine sottilissimo che separa la civiltà dall’istinto primordiale.

La storia ci trascina in un isolato villaggio della Cornovaglia, dove David Sumner (un grandissimo Dustin Hoffman), matematico americano dall'aria mite e intellettuale, si trasferisce con la giovane moglie Amy (Susan George) alla ricerca della tranquillità necessaria alle sue ricerche. Ma la quiete rurale è solo un’illusione. La bellezza provocante di Amy, cresciuta in quel villaggio, attira immediatamente l'attenzione di Charlie, suo ex fidanzato, e della sua banda di operai balordi ingaggiati per ristrutturare il garage. Tra sguardi ostili, scherni e provocazioni sempre più esplicite, David continua a rifuggire lo scontro, convinto che la ragione possa arginare ogni conflitto. Un atteggiamento percepito come vigliaccheria dai locali e dalla stessa Amy che, esasperata dalla remissività del marito, lo spinge a reagire. Quella che all’inizio sembra una guerra di nervi scivola lentamente in una spirale di violenza, fino a trasformare la loro casa - ultimo baluardo di civiltà - in un fortino assediato.

Cane di paglia è un film che cammina costantemente sul filo del rasoio, ed è proprio questa ambiguità a costituirne la forza più disturbante e, al tempo stesso, la sua condanna. Lo si potrebbe quasi definire un anticipatore del genere rape & revenge, se Peckinpah non avesse scelto deliberatamente un terreno molto più scivoloso. La scena dello stupro subìto da Amy, che dopo una resistenza iniziale sembra abbandonarsi a una forma di sottomissione psicologica, è quasi insopportabile proprio per la sua terribile doppiezza. Una violenza che, nella messa in scena, rende la vittima stessa un personaggio complesso. Una donna frustrata da un marito troppo impegnato con le sue equazioni, che ha provocato deliberatamente gli uomini del villaggio con la sua presenza fisica. Una rappresentazione che ha fatto gridare al tradimento misogino, e non senza ragioni. Si lo so, mi sto addentrando in un campo minato, sopratutto oggi in cui l'uomo viene definito "malessere" e la violenza sulle donne è un tema molto centrale. Una cosa è certa un film del genere oggi non sarebbe proprio possibile.

Ed è proprio qui che Peckinpah spiazza davvero lo spettatore. Lo stupro non è l’evento scatenante, non innesca la vendetta. David non verrà mai a sapere della violenza subita dalla moglie, e viene naturale chiedersi quale sarebbe stata la sua reazione, considerando il suo distacco emotivo per buona parte del film. La sua esplosione di violenza non nasce dalla per vendicare l’onore violato della moglie, né da un gesto eroico nel proteggere il “matto del villaggio” dal branco. È qualcosa di più primitivo. È la difesa del territorio, dello spazio vitale violato. Non c’è bene contro male, ma solo una lotta atavica per il possesso e la dominazione.

L’intellettuale considerato dalla moglie un uomo senza spina dorsale scopre così dentro di sé una ferocia brutale, quasi liberatoria. Il crescendo di tensione è magistrale, ogni sequenza aggiunge un mattone a un muro di disagio che alla fine crolla con fragore. Il montaggio è perfetto, scandito come un battito cardiaco che accelera fino all’infarto nelle scene finali. Dustin Hoffman è straordinario nel costruire un personaggio apparentemente debole che esplode in una violenza raccapricciante. Molto brava anche Susan George, capace di incarnare una femminilità provocante al tempo stesso vittima e miccia di un incendio incontrollabile.

Cane di paglia è un film viscerale, contraddittorio, discutibile e inquietantemente misogino - le donne sono rappresentate come tentatrici - ma è anche un’opera che costringe lo spettatore a interrogarsi sulla propria posizione rispetto alla violenza, al desiderio e alla mascolinità.

Film

Suspiria

di Dario Argento

Il capolavoro assoluto di Dario Argento. Nel 1977, dopo il successo di Profondo Rosso, il regista romano decide di abbandonare le certezze del giallo all'italiana per tuffarsi nel soprannaturale. Il risultato è Suspiria, un opera che ridefinsce i confini dell'horror trasformandolo in un'esperienza sensoriale estrema, dove la logica narrativa cede il posto a una dimensione onirica e fiabesca. Primo capitolo di quella che sarebbe diventata la Trilogia delle Madri, Suspiria rappresenta l'apice del talento visionario di Argento e segna il suo passaggio definitivo dal thriller psicologico al territorio dell'incubo puro.

Susy Bannion, giovane ballerina americana interpretata da Jessica Harper, arriva a Friburgo per perfezionarsi nella prestigiosa accademia di danza della città. Il suo arrivo coincide con una notte di pioggia torrenziale e con la fuga disperata di un’altra allieva, che viene brutalmente assassinata insieme a un'amica poche ore dopo. Giorno dopo giorno, Susy inizia a percepire che qualcosa di oscuro e antico si nasconde dietro le lezioni di danza e l'apparente rispettabilità dell'accademia. Tra corridoi rosso sangue, rumori notturni inquietanti, sparizioni improvvise e una surreale infestazione di larve, la ragazza, con l'aiuto di Sara, un'altra studentessa, scoprirà che dietro la rigida disciplina imposta dalla vice-direttrice Miss Tanner (Alida Valli) e da Madame Blanc (Joan Bennett) si nasconde un'antica congrega di streghe guidata dalla fondatrice Helena Markos, la Madre dei Sospiri.

Dal punto di vista tecnico e visivo, Suspiria è una lezione di cinema espressionista prestata all'horror, un'opera che trascende il genere per diventare pura esperienza estetica. Argento e il direttore della fotografia Luciano Tovoli compiono un vero miracolo visivo utilizzando una vecchia pellicola Kodak a basso contrasto e filtrando le luci attraverso teli di velluto, ottenendo quei colori primari, saturi e violenti che sono diventati il marchio di fabbrica del film. Un trattamento innaturale e fantastico della luce e dei colori, chiaramente debitore dello stile dell’indimenticato Mario Bava. Non è un caso che Suspiria sia anche l’ultimo film italiano stampato con il processo Technicolor, la tecnica che aveva dato vita ai classici Disney e a molti capolavori del cinema americano. Un legame che non è soltanto tecnico ma anche immaginario, visto che una delle influenze più dichiarate del film è Biancaneve e i sette nani, che aveva profondamente turbato l’infanzia di Argento. Il cromatismo non serve più a rappresentare la realtà, ma a deformarla e trasfigurarla in qualcosa di visionario e astratto.

Se la fotografia aggredisce gli occhi, la colonna sonora dei Goblin strangola letteralmente le orecchie dello spettatore. Claudio Simonetti e compagni firmano il loro capolavoro lavorando al limite della sperimentazione, mescolando prog rock, strumenti etnici, voci sussurrate, cori inquietanti e rumori industriali. Si racconta che Argento facesse suonare la musica a tutto volume sul set per terrorizzare gli attori durante le riprese, a conferma di quanto il suono fosse parte integrante dell’esperienza sensoriale del film.

Le scenografie di Giuseppe Bassan contribuiscono a costruire un universo visivo che fonde Liberty, espressionismo tedesco, geometrie escheriane e suggestioni metafisiche. L’accademia di danza non è un luogo reale, ma una dimensione fiabesca e ostile, un labirinto onirico in cui le leggi della logica e della fisica sembrano sospese. In origine le protagoniste avrebbero dovuto essere bambine di dieci anni, ed è anche per questo che le maniglie delle porte sono posizionate più in alto del normale, per restituire una percezione infantile dello spazio e amplificare quel senso di smarrimento e inadeguatezza di fronte al male degli adulti.

Suspiria è una favola nera, una discesa nell’antro della strega che rielabora archetipi universali. Probabilmente è proprio la sceneggiatura, scritta da Argento insieme a Daria Nicolodi, l’elemento più debole dell’opera. La trama è rarefatta, i dialoghi volutamente puerili e stilizzati, non va mai dimenticato che furono scritti pensando a protagoniste bambine, e i personaggi restano appena abbozzati. Ma ad Argento non interessa davvero raccontare una storia nel senso tradizionale del termine. Il suo obiettivo è costruire un flusso di immagini e suoni che obbedisca a logiche oniriche, non razionali, puntando all’impatto visivo e alla ricerca di un terrore puro, quasi primordiale, impresso direttamente sulla pellicola.

A quasi cinquant’anni dalla sua uscita, Suspiria conserva intatta la sua forza dirompente. I recenti restauri in 4K, supervisionati dallo stesso Tovoli, hanno restituito al film il suo splendore originario, permettendo anche alle nuove generazioni di vedere un'opera che ha influenzato profondamente il cinema contemporaneo. Da Guillermo del Toro a Nicolas Winding Refn, l’eredità di Suspiria continua a pulsare nel cinema di genere, confermandolo ancora oggi come uno dei film horror più affascinanti e influenti di sempre.

Film

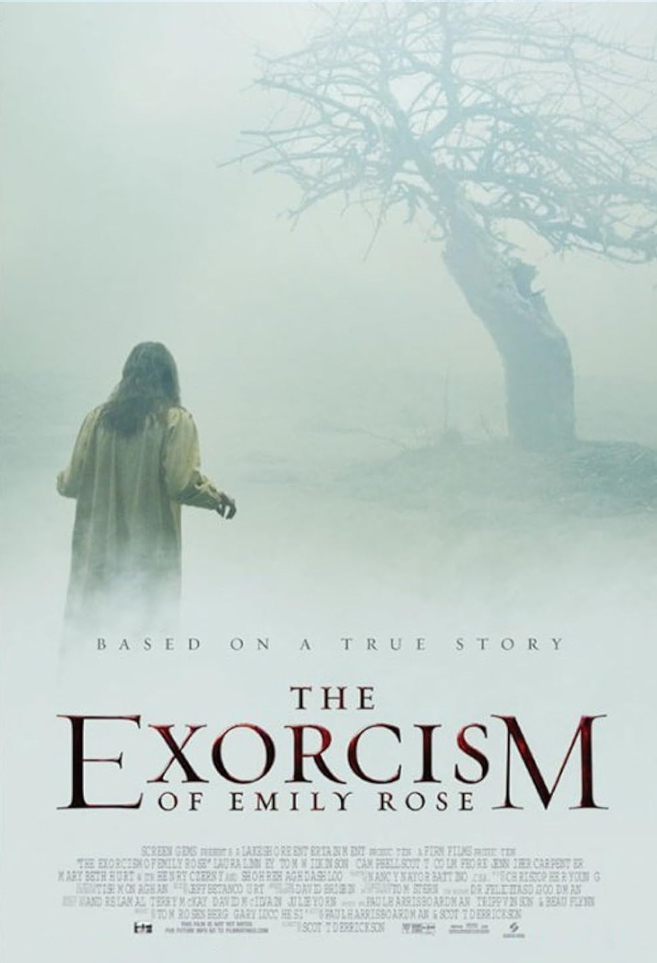

The Exorcism of Emily Rose

di Scott Derrickson