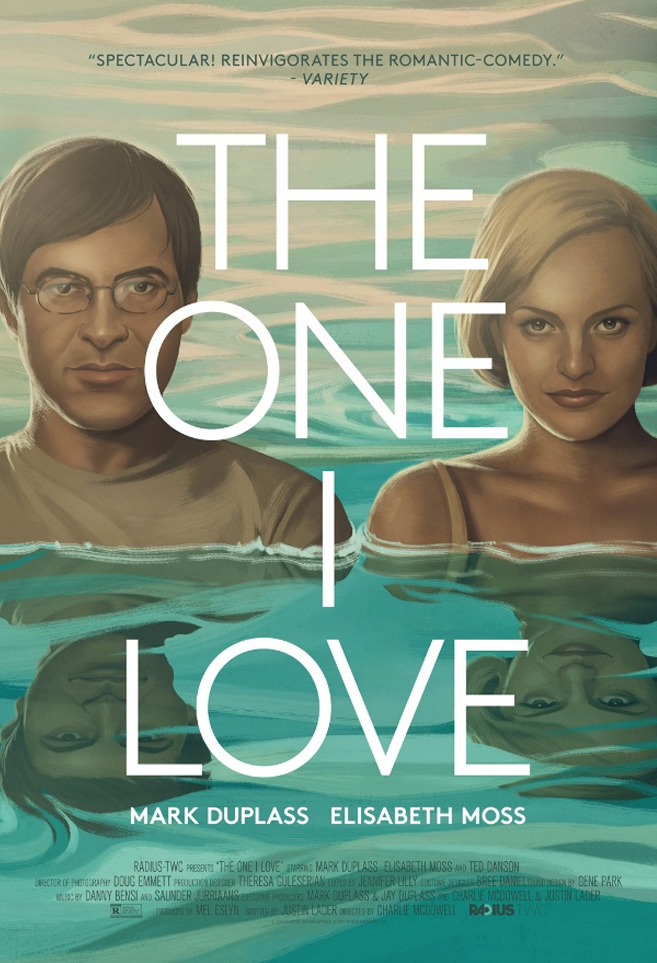

The One I Love

di Charlie McDowell

The One I Love, opera d’esordio di Charlie McDowell del 2014, è un film poco noto ma alquanto particolare. In apparenza si presenta come una commedia sentimentale, la storia di una giovane coppia in crisi che, su consiglio del terapeuta, decide di trascorrere un weekend in una villa isolata per provare a rimettere insieme i pezzi del proprio rapporto. Ma se vi aspettate la classica riconciliazione al tramonto, siete decisamente fuori strada. Perché molto presto il film devia verso territori sempre più strani, surreali e inquietanti, al punto che gli stessi protagonisti parlano apertamente di roba da Ai confini della realtà.

Ethan e Sophie, interpretati da Mark Duplass ed Elisabeth Moss, stanno attraversando una fase delicata del loro matrimonio. Lui l’ha tradita e, nonostante abbiano scelto di provarci ancora, la scintilla iniziale sembra essersi spenta, soffocata dalla routine e dalle frustrazioni accumulate. Il terapeuta suggerisce loro una soluzione insolita, un fine settimana in una tenuta isolata e lussuosa, descritta come un luogo quasi magico dove ogni coppia che vi ha soggiornato è tornata “rinata”.

Una volta arrivati, l’atmosfera appare subito idilliaca, finché qualcosa non comincia a incrinarsi. Ethan e Sophie scoprono che nella dependance della villa vivono delle versioni alternative di loro stessi, più premurose, più affascinanti, perfettamente aderenti a ciò che l’altro ha sempre desiderato. Quello che inizia come un’esperienza curiosa e seducente scivola progressivamente in una spirale psicologica sempre più inquieta, dove il confine tra realtà, desiderio e proiezione personale diventa impossibile da controllare.

Con un budget ridotto all’osso, un cast limitato a due attori principali e un’unica location, il film oscilla con naturalezza tra commedia surreale, dramma esistenziale e fantascienza minimale. McDowell usa il fantastico come strumento narrativo per interrogarsi su cosa significhi davvero conoscere qualcuno, e su quanto spesso finiamo per amare non una persona reale, ma l’immagine che ci siamo costruiti di lei.

Duplass e Moss reggono il film quasi interamente sulle loro spalle, sdoppiandosi con grande efficacia. Se Elisabeth Moss restituisce il senso di smarrimento e desiderio del suo personaggio, è Mark Duplass a rubare la scena con una performance davvero notevole. La sua capacità di rendere immediatamente riconoscibili le due versioni di Ethan, quella autentica, più insicura e goffa, e quella idealizzata, sicura di sé e affascinante, attraverso minimi cambiamenti di postura, sguardo e timbro di voce, è una prova attoriale che merita di essere sottolineata.

Il finale, volutamente ambiguo, potrebbe spiazzare. Non ci sono spiegazioni razionali né risoluzioni rassicuranti. La domanda che il film pone, se sia preferibile vivere con una persona reale, con tutti i suoi difetti, o con un’idea perfetta di persona, resta sospesa, senza una risposta definitiva. E proprio questa sospensione diventa il senso ultimo del film.

Se apprezzate storie che utilizzano il fantastico per raccontare qualcosa di profondamente umano, The One I Love merita senz’altro una possibilità. Nulla di clamoroso, sia chiaro, ma un film capace di intrattenere e far riflettere con naturalezza, affidandosi a idee semplici e a interpretazioni solide, come spesso accade nel cinema indipendente più ispirato.

Film

L'assedio dei morti viventi

di Bob Clark

Tra i vecchi horror dei primi anni settanta ho recuperato L'assedio dei morti viventi (in originale Children Shouldn't Play with Dead Things), misconosciuto e bizzarro zombie-movie di Bob Clark, regista che il pubblico horrorifico ricorda soprattutto per il più celebrato Black Christmas. Realizzato con appena cinquantamila dollari e girato in soli quattordici giorni su un'isoletta remota al largo della Florida, il film rappresenta una delle primissime risposte cinematografiche al seminale La notte dei morti viventi di George Romero, uscito appena quattro anni prima.

La storia segue una compagnia teatrale guidata dall’arrogante e megalomane Alan (interpretato da Alan Ormsby), che decide di trascorrere una notte su un’isola cimitero al largo di Miami, nota per ospitare le spoglie di criminali e reietti della società. Quello che nasce come uno scherzo di cattivo gusto, un gioco pensato per mettere alla prova il coraggio del gruppo e alimentare dinamiche di potere e umiliazione, prende una piega decisamente più pericolosa quando Alan, brandendo un grimorio di magia nera, tenta di risvegliare i morti. Tra risate nervose, tombe profanate e battute di pessimo gusto rivolte ai cadaveri, l’atmosfera inizialmente ludica e sarcastica lascia spazio al puro terrore nel momento in cui i morti cominciano a sollevarsi dalle loro tombe, affamati di carne umana. Assediati e costretti a barricarsi in una casa sull’isola, i ragazzi si trovano a fronteggiare un incubo che loro stessi hanno evocato.

L'assedio dei morti viventi vive di una dualità spiazzante. Per buona parte della durata, Clark sceglie di percorrere la strada dell'umorismo macabro, quasi grottesco, puntando tutto sull'atmosfera sinistra che avvolge l'isola. Solo nel finale il film getta la maschera e sfoggia il suo lato più cruento, con gli zombie cannibali che assediano i protagonisti in una sequenza che richiama inevitabilmente l'iconica casa sotto assedio di Romero.

Nonostante una povertà di mezzi evidente, una fotografia che risente del tempo e un cast non sempre all’altezza, elementi che lo collocano a pieno titolo nel territorio del b-movie, il film di Clark riesce comunque a funzionare. Il cimitero notturno, la nebbia che si insinua tra le lapidi e l’isolamento dell’isola costruiscono un’atmosfera lugubre sorprendentemente efficace. Il make-up curato dallo stesso Ormsby, pur con pochi mezzi, risulta spesso inquietante, mentre la colonna sonora di Carl Zittrer, fatta di suoni distorti, feedback elettronici e percussioni ossessive, contribuisce in modo decisivo a rendere l’esperienza straniante. Certo, bisogna chiudere un occhio su certi comportamenti privi di logica dei protagonisti e su una prima parte, quella più scherzosa e ironica, che risulta tirata troppo per le lunghe, anche certe scene dell'assedio finale non sono del tutto riuscite. Eppure, con tutti i suoi limiti, L’assedio dei morti viventi possiede un fascino difficile da negare. Personalmente, avrei gradito un pò più di sangue e sbudellamenti, sopratutto nei confronti dell'irritante personaggio interpretato da Ormsby, ma la vera forza del film sta nel grottesco e nell'intelligenza di non prendersi troppo sul serio. È affascinante notare come l’idea di un gruppo di ragazzi che evoca il male attraverso un libro proibito sarebbe diventata, dieci anni dopo, il cuore pulsante de La Casa di Sam Raimi. Vedere i semi di un futuro capolavoro all’interno di questo piccolo film a basso budget è un piacere che solo il cinema di genere sa regalare.

L’assedio dei morti viventi non è un film perfetto, ma resta un esperimento coraggioso e sincero, capace di contribuire alla definizione dell’immaginario zombie post-Romero e di ispirare alcune delle opere più iconiche che sarebbero venute dopo. Un tassello forse minore, ma tutt’altro che trascurabile, nella storia dell’horror indipendente.

Film

The Home - Il segreto del quarto piano

di James DeMonaco

Dopo aver terrorizzato le platee con la sua saga distopica di The Purge, James DeMonaco torna con The Home - Il segreto del quarto piano, un horror mistery ambientato in una casa di riposo, disponibile di recente in Italia grazie a Midnight Factory.

Max (Pete Davidson) è un giovane artista di strada dal passato travagliato, cresciuto nel sistema delle case-famiglia e segnato dalla misteriosa morte del fratello maggiore. Dopo l’ennesimo arresto per vandalismo, per evitare il carcere accetta un impiego come addetto alla manutenzione in una lussuosa struttura per anziani. Fin dal primo giorno, però, qualcosa non torna. Il personale si mostra evasivo, gli ospiti appaiono fin troppo vitali e, soprattutto, dal quarto piano della struttura – a cui l’accesso è severamente vietato – provengono urla strazianti. Tra incubi ricorrenti, presenze inquietanti e un uragano in avvicinamento, Max finirà per scoprire una verità agghiacciante, destinata a intrecciarsi in modo pericoloso con il suo passato.

Diciamolo subito. The Home è un film dichiaratamente derivativo, che attinge a piene mani dal repertorio classico del genere e da tutte quelle pellicole ambientate in manicomi e istituti psichiatrici. Chi mastica pane e brividi capisce fin da subito dove il film vuole andare a parare. Si tratta solo di raccogliere gli indizi disseminati lungo il percorso e svelare i segreti del piano proibito, dei medici e degli ospiti della struttura. Guardato senza troppe aspettative, la pellicola si lascia seguire con una discreta tensione, pur consapevoli di quanto sta accadendo. Poi, improvvisamente, The Home cambia registro e dopo un accellerata in chiave complottista, negli ultimi venti minuti vira improvvisamente verso un tripudio di gore e splatter. E' come se DeMonaco, una volta scoperte le carte di una narrazione piuttosto prevedibile, avesse deciso di lasciarsi andare e divertirsi davvero. Una sterzata forse un po' sopra le righe, ma capace di regalare quella dose di "follia" necessaria a risollevare un ritmo che, altrimenti, rischiava di appiattirsi.

In conclusione, The Home non è un film destinato a rimanere negli annali del genere, né sembra avere l'ambizione di esserlo. È un onesto horror d’intrattenimento che si guarda senza particolari patemi, offre qualche momento di tensione ben costruito e un finale eccessivo quanto basta per strappare un sorriso compiaciuto agli amanti del genere più estremo.

Insomma, il classico horror da vedere solo una volta, senza troppe aspettative, durante una serata piovosa.

Southbound - Autostrada per l'inferno

di Registi vari

Nel panorama degli horror antologici degli anni duemiladieci, Southbound - Autostrada per l'inferno rappresenta un piccolo gioiello. Diretto dallo stesso collettivo di registi protagonisti di V/H/S – Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Chad Villella), Roxanne Benjamin (qui anche produttrice e al suo esordio alla regia), David Bruckner e Patrick Horvath – il film debutta al Toronto International Film Festival del 2015 per poi approdare nei circuiti home video con una distribuzione limitata nelle sale americane. In italia si trova nel catalogo Midnigh Factory.

Prodotto con un budget contenuto e girato tra le lande desolate del deserto del Mojave, Southbound è composto da cinque episodi intrecciati tra di loro con in comune un'autostrada sperduta nel sud degli Stati Uniti, la voce di Larry Fessenden come DJ, e il tema del senso di colpa.

In The Way Out dei Radio Silence seguiamo due uomini coperti di sangue in fuga da inquietanti creature scheletriche alate. Si fermano in una stazione di servizio nel mezzo del nulla, ma ogni tentativo di allontanarsi li riporta esattamente nello stesso posto. Siren, diretto da Roxanne Benjamin, racconta invece la disavventura di tre ragazze di una band musicale rimaste in panne lungo la stessa strada deserta, soccorse da una coppia inquietante legata a un culto satanico. Con The Accident, David Bruckner firma forse l’episodio più disturbante. Un uomo, distratto dal telefono mentre guida di notte, investe una ragazza – proprio una delle ragazze in fuga dall'episodio precedente. Terrorizzato e in preda al panico chiama il numero di emergenza ricevendo istruzioni da degli strani operatori che lo guidano telefonicamente verso un ospedale abbandonato. In Jailbreak, Patrick Horvath porta lo spettatore dentro un bar infestato da creature mostruose, dove un uomo armato cerca disperatamente la sorella scomparsa da anni, solo per scoprire che lei ha ormai accettato quel luogo come casa. Infine The Way In, ancora firmato Radio Silence, chiude il cerchio con il massacro di una famiglia da parte di tre uomini mascherati, due dei quali riescono a fuggire trasformandosi nei protagonisti dell’episodio iniziale.

Parliamoci chiaro, cercare una spiegazione razionale e definitiva alla struttura di Southbound è probabilmente un esercizio destinato al fallimento. Il film non è interessato a fornire risposte chiare, quanto piuttosto a costruire un limbo infernale in cui i personaggi sono condannati a rivivere le proprie colpe in un ciclo eterno. Come nei migliori episodi di Twilight Zone, è l’ignoto a generare il vero disagio, non la sua decodifica.

La struttura narrativa circolare è il vero punto di forza del film. Diversamente da molte antologie horror, in Southbound ogni episodio si integra in quello successivo (il finale di uno coincide con l'inizio del seguente), creando un effetto domino che culmina nel ritorno al punto di partenza. Anche lo stile dei diversi registi si amalagama bene, trasformando il film in un unico corpo narrativo piuttosto che in una semplice raccolta di cortometraggi. La fotografia bruciata dal sole del deserto nella prima metà del film cede gradualmente il passo all'oscurità notturna, seguendo un arco temporale che accompagna la discesa nei gironi infernali. La colonna sonora synth, dichiaratamente debitrice all’horror anni ottanta, contribuisce a rafforzare questa atmosfera sospesa e malsana.

Come spesso accade nelle antologie, alcuni episodi spiccano sugli altri. Tra quelli che ho apprezzato di più cito "The Accident", un piccolo gioiello gore pervaso da un ironia nerissima, quasi grottesca, che trasforma la responsabilità morale in un incubo surreale fatto di carne e ossa spezzate. Molto riusciti anche i due episodi dei Radio Silence, capaci di fondere tensione, violenza e suggestioni soprannaturali.

In definitiva, Southbound è un film più coraggioso che riuscito, ma che riesce a spiccare nel panorama sovraffollato degli horror indie degli anni duemiladieci, ricordandoci che l'inferno non è necessariamente un luogo sotterraneo pieno di fiamme, ma può tranquillamente avere le sembianze di una strada che non porta da nessuna parte e una stazione di servizio nel mezzo del nulla.

Film

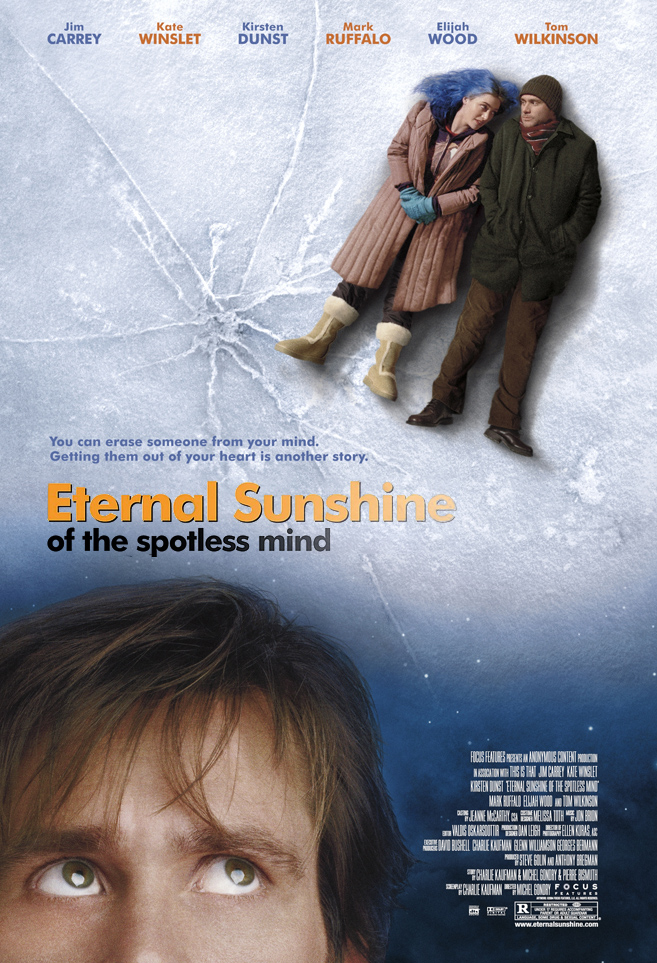

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

di Michel Gondry

C’è qualcosa di profondamente ironico nel modo in cui certi film arrivano nella nostra vita. Ricordo ancora quella sera al cinema, trascinato da un’amica che aveva insistito per vedere Se mi lasci ti cancello. Sì, proprio quel titolo lì, vergognosamente tradotto dai distributori italiani per fuorviare il pubblico e far passare il film per una commedia romantica di intrattenimento come tante altre. Con Jim Carrey in locandina e un titolo del genere, ero convinto di trovarmi davanti a una commediola senza pretese da digerire in due ore di sonno a occhi aperti. Invece, rimasi folgorato.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, questo è il titolo originale, esce nel 2004 per la regia di Michel Gondry, su sceneggiatura di Charlie Kaufman (già autore di "Essere John Malkovich" e "Il ladro di orchidee"), vincitrice dell'Oscar come miglior sceneggiatura originale. Il film, interpretato da un Jim Carrey in stato di grazia drammatica e da una irresistibile Kate Winslet, ha avuto un successo sia di critica che di pubblico, incassando 74 milioni di dollari a fronte di un budget di 20 milioni. A vent'anni di distanza, continua a essere considerato dalla critica cinematografica uno dei migliori film del XXI secolo. Per me, senza esitazioni, è uno dei film romantici che preferisco in assoluto.

La storia ci trascina nel malinconico mondo di Joel Barish, uomo schivo e introverso che scopre con orrore che la sua ex fidanzata Clementine ha deciso di cancellare ogni ricordo della loro relazione grazie a un servizio offerto dalla misteriosa clinica Lacuna Inc. In pratica, lo ha eliminato dalla sua memoria. Ferito e disperato, Joel sceglie di fare lo stesso. Ma mentre i ricordi iniziano a svanire uno dopo l’altro, qualcosa cambia. Rivivendo la loro storia al contrario, dai litigi finali fino ai primi momenti di felicità, Joel capisce di non voler dimenticare. Inizia così una fuga disperata attraverso i labirinti della propria mente, nel tentativo di nascondere Clementine negli angoli più remoti della memoria. Un viaggio a ritroso, un road movie cerebrale che trasforma un addio in una battaglia per la sopravvivenza emotiva.

Se dovessi descrivere Eternal Sunshine of the Spotless Mind in poche parole, direi che è un’odissea fantastica dentro un cuore spezzato, una storia d’amore frammentata con l’estetica di un sogno febbrile. Ma è anche molto di più. È un film che parla dell’amore nella sua forma più autentica e dolorosa, della fragilità della memoria e della nostra ossessione per il controllo. Un esperimento narrativo che riesce nell’impresa rarissima di essere complesso senza mai risultare pretenzioso.

La sceneggiatura di Kaufman è un labirinto in cui il tempo si piega e la narrazione si avvolge su se stessa, disorientando lo spettatore solo in apparenza. In realtà tutto è sorprendentemente limpido, guidato da un’emozione costante e riconoscibile. Michel Gondry mette la sua sensibilità visionaria al servizio della storia, trasformando la mente di Joel in un teatro surreale dove le leggi della fisica smettono di esistere. Case che crollano, volti che si dissolvono, un corpo da bambino abitato da una coscienza adulta. Un immaginario onirico che non è mai esercizio di stile, ma racconto puro.

Il vero cuore pulsante del film, però, sono le interpretazioni. Jim Carrey, spogliato di ogni maschera comica, regala probabilmente la prova migliore della sua carriera. Il suo Joel è fragile, introverso, profondamente malinconico, un uomo che sembra attraversare il mondo con la paura di romperlo. Kate Winslet è perfetta nei panni di Clementine, imprevedibile, caotica, irresistibilmente umana. Forse perché mi ha ricordato una mia ex, con quella sua fragilità mascherata da ribellione, con quel colore dei capelli improponibile, ma fin dalle prime scene me ne sono innamorato. Insieme costruiscono una relazione vera, fatta di compromessi, frustrazioni, slanci e fallimenti. Bellissimo anche il finale, sospeso tra speranza e malinconia, che suggerisce come l’amore non sia mai una scelta razionale, ma una forza che ci trascina nonostante tutto.

C'è poi un’ironia sottile nel modo in cui il film guarda alla nostra ossessione contemporanea per l’eliminazione del dolore. La Lacuna Inc. promette una vita senza sofferenza, ma finisce per creare esistenze sterili, condannate a ripetere gli stessi errori. I personaggi secondari, da Mary (Kirsten Dunst) che scopre di aver già vissuto e dimenticato una storia con il dottor Mierzwiak (Tom Wilkinson) a Patrick (Elijah Wood) che tenta di sedurre Clementine usando i ricordi rubati di Joel, sono tutti esempi di come la manipolazione dell’amore porti soltanto a una solitudine ancora più profonda.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind è un film emotivamente doloroso e allo stesso tempo luminoso. Cerebrale ma visceralmente umano. Surreale eppure così vero da fare male. È una di quelle opere che ti fanno sognare, innamorare e soffrire, ricordandoti che il dolore della perdita è il prezzo inevitabile per la bellezza dell’aver amato.

Capolavoro.

Film

L'altro uomo

di Alfred Hitchcock

Nel 1951, dopo una serie di film che non avevano riscosso il successo sperato, Alfred Hitchcock decide di portare sul grande schermo il primo romanzo di Patricia Highsmith. L’altro uomo (Strangers on a Train), successivamente conosciuto anche con il titolo Delitto per delitto, è un thriller psicologico teso e serrato che racchiude già molte delle ossessioni visive e tematiche che il Maestro del Brivido svilupperà nei film successivi, a partire dal tema del doppio e dall’eterno conflitto tra bene e male.

Due sconosciuti si incontrano per caso su un treno, due esistenze che si sfiorano e finiscono per intrecciarsi in modo irreversibile. Guy Haines (Farley Granger) è un tennista di successo, intrappolato in un matrimonio infelice con una moglie infedele che rifiuta di concedergli il divorzio, ostacolando così le sue ambizioni personali e il matrimonio con la figlia di un influente senatore. Bruno Antony (Robert Walker) è invece un dandy eccentrico e inquietante, un uomo immaturo con tendenze psicopatiche che vive all’ombra di un padre ricco e autoritario. Bruno propone a Guy un patto folle, un delitto incrociato. Lui ucciderà la moglie di Guy, e Guy, in cambio, eliminerà il padre di Bruno. Nessun movente apparente, alibi impeccabili, il delitto perfetto. Per Guy si tratta solo dello sproloquio di un bizzarro compagno di viaggio, una conversazione da dimenticare una volta scesi dal treno. Per Bruno, invece, quelle parole hanno il valore di un contratto vincolante. Quando la moglie di Guy viene brutalmente strangolata durante una serata al luna park, il tennista si ritrova improvvisamente intrappolato in un incubo. Diventa il principale sospettato di un omicidio che non ha commesso, mentre Bruno continua a perseguitarlo con un sorriso inquietante, pretendendo che rispetti la sua parte del patto.

L'altro Uomo gioca magistralmente con il tema del dualismo fra i due protagonisti, presentandoli come due facce della stessa medaglia. Bruno è l’istinto che agisce senza freni, Guy l’uomo rispettabile che subisce le conseguenze. Ma più la storia avanza, più diventa chiaro che il primo non è altro che l’ombra del secondo, quella parte oscura che fa ciò che lui non ha il coraggio di ammettere. Il paradosso geniale è che Bruno finisce quasi per risultare più "simpatico" del protagonista normale. Se Guy è rigido, passivo, costantemente schiacciato dagli eventi, Bruno è vitale, magnetico, una forza distruttiva che rompe le regole e le dice ad alta voce. Ne L'altro Uomo, Hitchcock mette in scena molte delle ossessioni che attraverseranno il suo cinema futuro. L’uomo comune intrappolato in una situazione più grande di lui. Il doppio come specchio oscuro dei desideri repressi. Lo sguardo come una trappola, che osserva, giudica e condanna prima ancora della verità. La critica ha spesso letto nel film un sottotesto omosessuale, e il primo incontro tra Guy e Bruno ha effettivamente più l’aria di un approccio che di una conversazione casuale. Hitchcock, però, da maestro dell’ambiguità, lascia tutto elegantemente implicito.

Dal punto di vista tecnico, il film contiene alcune sequenze da antologia. Lo strangolamento di Miriam al luna park, riflesso nelle lenti dei suoi occhiali caduti a terra. La sequenza finale sulla giostra impazzita che gira vorticosamente fuori controllo. Memorabile anche la scena sul campo da tennis, in cui il pubblico segue il movimento della pallina, mentre Bruno resta immobile al centro, con lo sguardo fisso puntato solo su Guy, è magistrale.

L'altro uomo resta un esempio perfetto di come il cinema di Hitchcock riesca a trasformare una storia apparentemente inverosimile (diciamolo pure, l’approccio invadente di Bruno avrebbe fatto scappare chiunque fin dal principio), in un’esperienza capace di tenerti incollato alla poltrona fino all’ultimo fotogramma.

Un film immancabile per chi ama il Maestro del Brivido.

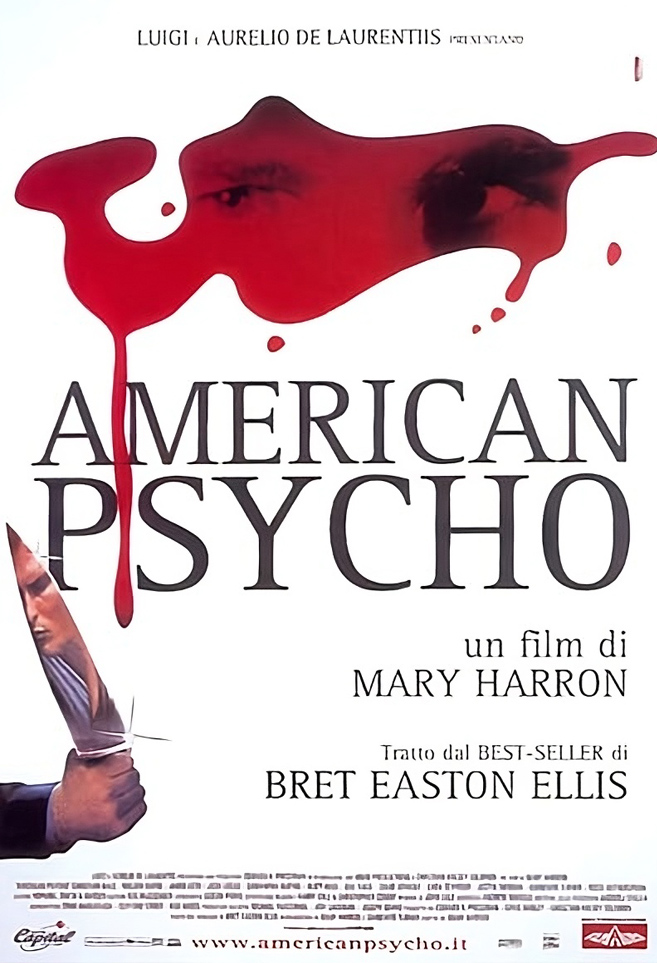

American Psycho

di Mary Harron

Quando vidi American Psycho per la prima volta rimasi deluso. Il confronto con il romanzo di Bret Easton Ellis, che mi aveva completamente esaltato, si rivelò impari, quasi ingiusto per il film. A distanza di decenni ho deciso di rivederlo, spinto dalla curiosità di capire se quella prima impressione fosse davvero fondata o semplicemente il frutto di aspettative troppo alte.

American Psycho arriva nelle sale nel 2000, presentato al Sundance Film Festival e diretto da Mary Harron, regista che si era già fatta notare con Ho sparato a Andy Warhol. L’adattamento dell’omonimo romanzo del 1991, che all’epoca della pubblicazione aveva scatenato polemiche per la sua violenza estrema, rappresentava una sfida titanica. Il risultato è un film che ha diviso critica e pubblico, trasformandosi negli anni in un piccolo classico, celebrato soprattutto per la performance di Christian Bale e per la sua satira sulla società reaganiana.

New York, 1987. Patrick Bateman è un giovane yuppie affascinante, ricco e impeccabile. Consulente finanziario di successo a Wall Street, vive in un appartamento di lusso con vista su Central Park, frequenta i ristoranti più esclusivi della città e cura in modo ossessivo ogni dettaglio della propria immagine, dalla routine mattutina fatta di maschere e creme antirughe ai completi sartoriali perfetti, fino al celebre biglietto da visita su carta di riso color avorio.

Ma dietro quella facciata patinata batte il cuore di un predatore. Di notte Patrick si trasforma in un serial killer spietato, uccidendo prostitute, senzatetto e colleghi invidiati, dando sfogo a un delirio di sangue che sembra essere l’unico modo per sentirsi vivo e colmare il vuoto che lo divora.

Il problema del film resta inevitabilmente il confronto con il libro di Ellis. Mary Harron, insieme alla co-sceneggiatrice Guinevere Turner, priva il film della componente più disturbante del romanzo. La violenza c’è, ma è spesso fuori campo, suggerita, filtrata da un’ironia nerissima che ne smorza l’impatto e la rende ambigua. Il risultato è un film che sceglie consapevolmente la strada della commedia nera grottesca più che quella del vero thriller/horror psicologico.

Christian Bale offre una prova notevole. Il suo Bateman è memorabile, iconico. Un uomo privo di empatia, narcisista, violento, ossessionato dalla cura maniacale della propria immagine, la cui più grande preoccupazione sembra riuscire a prenotare un tavolo in un ristorante alla moda. L’unica sua passione, oltre al culto di sé, è la musica. Ma è musica mainstream, di facile consumo. Quando dichiara di apprezzare i Genesis e considera Invisible Touch il loro album migliore perché quelli precedenti li trova troppo “astrusi”, da appassionato di lunga data della band capisci immediatamente la sua superficialità. Bateman non ama davvero la musica. Ama l’idea di amare la musica. È un ascolto senza ascolto, un entusiasmo senza emozione. Proprio come lui.

Uno degli aspetti più riusciti del film è il modo in cui il mondo che circonda Bateman si rivela altrettanto disumano. Nessuno ascolta davvero nessuno, tutti si confondono a vicenda, sbagliano nomi e facce come se fossero intercambiabili. Sono tutti uguali, persi tra completi eleganti e locali alla moda. In un contesto del genere, perfino l’idea che Bateman sia un serial killer passa quasi in secondo piano. Non perché non sia una cosa grave, ma perché a nessuno importa davvero. È un sistema chiuso su se stesso, troppo occupato a guardarsi allo specchio per accorgersi di ciò che succede intorno.

Il dubbio finale, tanto discusso, non è tanto un gioco narrativo sul reale o sull’immaginato. È la dimostrazione definitiva che, in quel mondo, la verità non conta. Che Bateman abbia davvero ucciso o meno è secondario. Ciò che resta è l’assoluta mancanza di conseguenze, l’orrore che non produce alcuna conseguenza.

Alla fine American Psycho è un ritratto spietato sullo yuppismo, una metafora grottesca dell’America reaganiana, con i suoi deliri di opulenza e individualismo sfrenato. È un film ben fatto, girato bene, ma privo di quella scintilla di follia che la storia richiedeva. È un’opera che ha scelto la prudenza invece del coraggio, la commedia nera invece del delirio puro. E per un materiale così esplosivo, questo rimane un peccato.

Film

Il mistero della camera nera

di Roy William Neill

Nel 1935, mentre l'Universal era impegnata a spremere fino all'ultimo il filone dei mostri, la Columbia Pictures decide di prendere un altra strada puntando su atmosfere più rarefatte e meno "mostruose". The Black Room (da noi distribuito con il titolo Il mistero della camera nera) è un film che si colloca in quella zona grigia dove il gotico puro si mescola al thriller psicologico. Diretto da Roy William Neill – che avrebbe poi firmato diversi episodi della serie su Sherlock Holmes – il film si avvale dell'interpretazione di Boris Karloff, qui chiamato a sdoppiarsi e a interpretare due personaggi. Una prova che dimostra come dietro il trucco e le bende ci fosse molto più di un’icona dell’orrore. Non male per un attore che secondo la leggenda hollywoodiana doveva la sua fama solo a qualche grugnito ben piazzato sotto strati di cerone.

In una remota regione dell'Europa centrale, il barone Gregor de Berghmann è il primogenito di una famiglia schiacciata dal peso di una profezia antica quanto inquietante: l'ultimo discendente della stirpe verrà ucciso dal fratello minore all’interno della misteriosa Camera Nera del castello. Gregor è un tiranno crudele, predatorio, che governa con il pugno di ferro e il disprezzo. Per scongiurare il destino, richiama a sé il gemello Anton, tornato da un lungo esilio, proponendogli di condividere il potere. Anton è l’esatto opposto: mite, gentile, segnato da una paralisi al braccio destro. Ma dietro l’apparente riconciliazione fraterna si cela un piano ben più sinistro: uccidere Anton, assumerne l’identità e aggirare così la profezia. Naturalmente, come ogni profezia che si rispetti, anche questa troverà il modo di compiersi, in un finale che mescola ironia del destino e una sottile giustizia poetica.

Il mistero della camera nera racconta con mestiere una storia che affonda le radici nella tradizione gotica più classica, quella de Il castello di Otranto e dei primi romanzi gotici inglesi. Non ci sono spettri né scienziati folli, ma un orrore tutto umano, fatto di brama di potere, fatalismo e identità spezzate. La messa in scena è sorretta da un’ottima scenografia e da una fotografia efficace nel valorizzare ombre e chiaroscuri, ma il vero cuore pulsante del film resta la prova attoriale di Karloff. L’attore differenzia i due fratelli attraverso dettagli minimi ma decisivi: la postura, lo sguardo, il ritmo dei gesti. Gregor ha un portamento greve e uno sguardo attraversato da un’ironia sadica, una crudeltà quasi annoiata. Anton, al contrario, è tutto fragilità malinconica, con un sorriso gentile, quasi timido, e il braccio paralizzato che caratterizza ogni suo movimento. Ma la parte in cui Karloff raggiunge vette notevoli è quando si ritrova a interpretare Gregor che ha preso il posto di Anton. Qui l'attore deve mostrare le crepe nella maschera, quei momenti in cui la natura violenta del personaggio affiora sotto la patina di bontà che sta faticosamente mantenendo.

Per gli amanti del cinema classico Il mistero della camera nera è un ottimo film gotico che merita di essere riscoperto, magari in una sera d'inverno, quando fuori piove e il castello dei de Berghmann non sembra poi così lontano.

Film

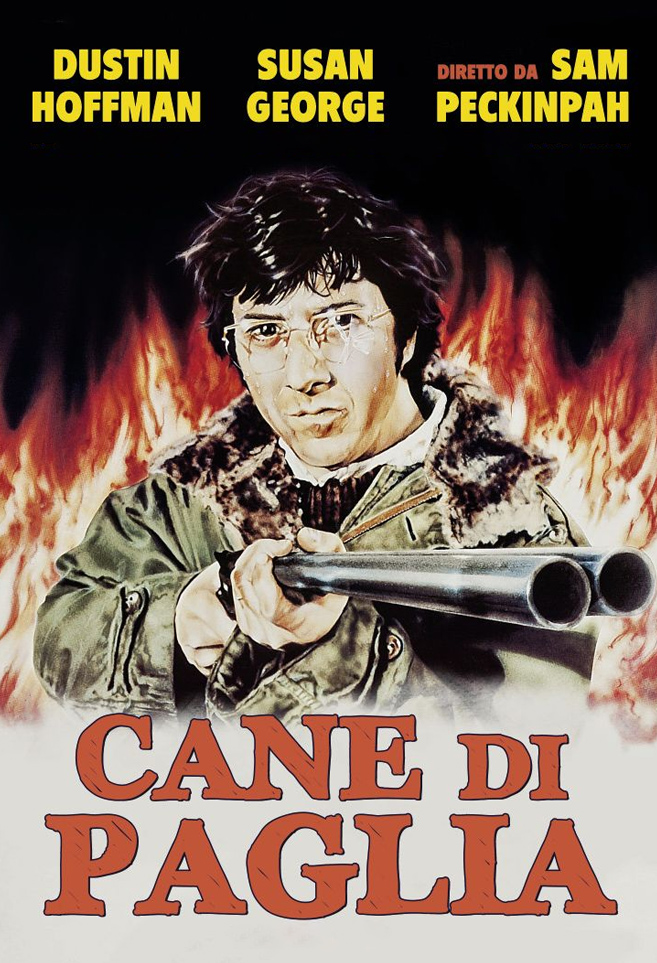

Cane di paglia

di Sam Peckinpah

All'inizio degli anni settanta il cinema smette di essere rassicurante e comincia a prenderci a schiaffi. Mentre nelle sale esplode la violenza distopica di Arancia meccanica, Sam Peckinpah - fino ad allora legato al western e già autore de Il mucchio selvaggio - porta sul grande schermo Cane di paglia, un’opera capace di scuotere ancora oggi. Tratto dal romanzo The Siege of Trencher’s Farm di Gordon M. Williams, che lo stesso Peckinpah definì “marcio”, il film è una riflessione brutale sugli istinti violenti dell’uomo, sulla mascolinità tossica e su quel confine sottilissimo che separa la civiltà dall’istinto primordiale.

La storia ci trascina in un isolato villaggio della Cornovaglia, dove David Sumner (un grandissimo Dustin Hoffman), matematico americano dall'aria mite e intellettuale, si trasferisce con la giovane moglie Amy (Susan George) alla ricerca della tranquillità necessaria alle sue ricerche. Ma la quiete rurale è solo un’illusione. La bellezza provocante di Amy, cresciuta in quel villaggio, attira immediatamente l'attenzione di Charlie, suo ex fidanzato, e della sua banda di operai balordi ingaggiati per ristrutturare il garage. Tra sguardi ostili, scherni e provocazioni sempre più esplicite, David continua a rifuggire lo scontro, convinto che la ragione possa arginare ogni conflitto. Un atteggiamento percepito come vigliaccheria dai locali e dalla stessa Amy che, esasperata dalla remissività del marito, lo spinge a reagire. Quella che all’inizio sembra una guerra di nervi scivola lentamente in una spirale di violenza, fino a trasformare la loro casa - ultimo baluardo di civiltà - in un fortino assediato.

Cane di paglia è un film che cammina costantemente sul filo del rasoio, ed è proprio questa ambiguità a costituirne la forza più disturbante e, al tempo stesso, la sua condanna. Lo si potrebbe quasi definire un anticipatore del genere rape & revenge, se Peckinpah non avesse scelto deliberatamente un terreno molto più scivoloso. La scena dello stupro subìto da Amy, che dopo una resistenza iniziale sembra abbandonarsi a una forma di sottomissione psicologica, è quasi insopportabile proprio per la sua terribile doppiezza. Una violenza che, nella messa in scena, rende la vittima stessa un personaggio complesso. Una donna frustrata da un marito troppo impegnato con le sue equazioni, che ha provocato deliberatamente gli uomini del villaggio con la sua presenza fisica. Una rappresentazione che ha fatto gridare al tradimento misogino, e non senza ragioni. Si lo so, mi sto addentrando in un campo minato, sopratutto oggi in cui l'uomo viene definito "malessere" e la violenza sulle donne è un tema molto centrale. Una cosa è certa un film del genere oggi non sarebbe proprio possibile.

Ed è proprio qui che Peckinpah spiazza davvero lo spettatore. Lo stupro non è l’evento scatenante, non innesca la vendetta. David non verrà mai a sapere della violenza subita dalla moglie, e viene naturale chiedersi quale sarebbe stata la sua reazione, considerando il suo distacco emotivo per buona parte del film. La sua esplosione di violenza non nasce dalla per vendicare l’onore violato della moglie, né da un gesto eroico nel proteggere il “matto del villaggio” dal branco. È qualcosa di più primitivo. È la difesa del territorio, dello spazio vitale violato. Non c’è bene contro male, ma solo una lotta atavica per il possesso e la dominazione.

L’intellettuale considerato dalla moglie un uomo senza spina dorsale scopre così dentro di sé una ferocia brutale, quasi liberatoria. Il crescendo di tensione è magistrale, ogni sequenza aggiunge un mattone a un muro di disagio che alla fine crolla con fragore. Il montaggio è perfetto, scandito come un battito cardiaco che accelera fino all’infarto nelle scene finali. Dustin Hoffman è straordinario nel costruire un personaggio apparentemente debole che esplode in una violenza raccapricciante. Molto brava anche Susan George, capace di incarnare una femminilità provocante al tempo stesso vittima e miccia di un incendio incontrollabile.

Cane di paglia è un film viscerale, contraddittorio, discutibile e inquietantemente misogino - le donne sono rappresentate come tentatrici - ma è anche un’opera che costringe lo spettatore a interrogarsi sulla propria posizione rispetto alla violenza, al desiderio e alla mascolinità.

Film

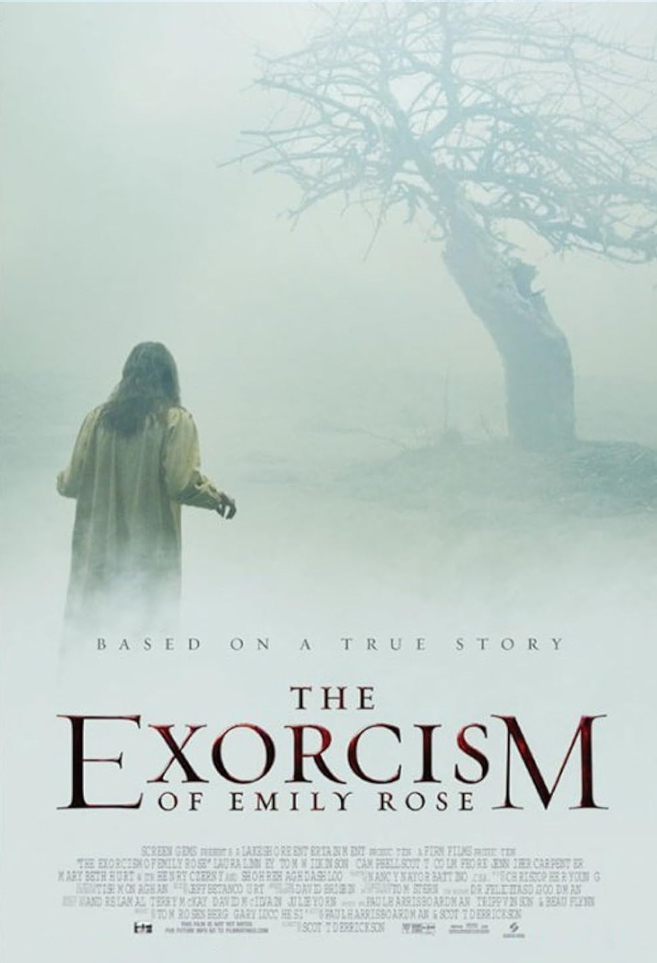

The Exorcism of Emily Rose

di Scott Derrickson

Diciamo la verità. Il primo e unico vero film sulle possessioni demoniache resta L'Esorcista, ancora oggi uno dei migliori horror della storia del cinema. Tutto ciò che è venuto dopo è stato, nella migliore delle ipotesi, una variazione sul tema e, nella peggiore, una sfilata di caricature e scopiazzature più o meno riuscite. All'inizio degli anni duemila, dopo un lungo periodo di assenza dal grande schermo di questo particolare sottogenere, The Exorcism of Emily Rose di Scott Derrickson porta l’attenzione sulle possessioni demoniache, riaccendendo l’interesse del pubblico ma spalancando anche le porte a una valanga di film su indemoniati assortiti, a mio avviso quasi tutti dimenticabili.

Il film è ispirato al caso giudiziario dell'esorcismo di Anneliese Michel, giovane ragazza tedesca morta nel 1976 dopo essere stata sottoposta a sessantasette esorcismi nel corso di dieci mesi. La vicenda ebbe enorme risonanza mediatica e si concluse con la condanna per omicidio colposo dei genitori e dei due sacerdoti coinvolti. Derrickson, insieme allo sceneggiatore Paul Harris Boardman, sposta la storia dalla Germania bavarese degli anni settanta agli Stati Uniti contemporanei, americanizza nomi e contesto e sceglie di raccontare la tragedia attraverso la cornice di un processo.

L'ambiziosa avvocata Erin Bruner (Laura Linney) accetta di difendere Padre Richard Moore (Tom Wilkinson), un sacerdote cattolico accusato di omicidio colposo dopo la morte della diciannovenne Emily Rose (Jennifer Carpenter) durante un tentativo di esorcismo. Mentre la Chiesa preferirebbe che il prete si dichiarasse colpevole per evitare ulteriore attenzione mediatica, Moore insiste sulla propria innocenza e chiede un processo pubblico per raccontare la vera storia di Emily. Attraverso flashback che si alternano alle udienze in tribunale, scopriamo che Emily era una studentessa universitaria brillante e profondamente religiosa che inizia a essere tormentata da visioni terrificanti sempre alle tre del mattino. Dopo diagnosi di epilessia e schizofrenia rivelatesi inefficaci, la famiglia si convince che la ragazza sia posseduta e si affida a Padre Moore per un esorcismo.

The Exorcism of Emily Rose è una sorta di "legal horror", un film che oscilla tra due interpretazioni opposte dei fatti. Da un lato quella scientifica, sostenuta dal pubblico ministero Ethan Thomas (Campbell Scott) che riconduce il caso a una forma di epilessia psicotica. Dall’altro quella spirituale, difesa dal sacerdote, che parla apertamente di possessione demoniaca. Sulla carta l’idea poteva risultare intrigante, persino originale, se non fosse che il film pende in modo evidente verso la spiegazione soprannaturale. Del resto si tratta pur sempre di un horror da vendere al pubblico, e così la razionalità diventa inevitabilmente l’antagonista, un ostacolo da superare per dare voce alla "verità".

Il vero problema è che questo connubio tra legal thriller e horror finisce per essere anche il principale limite del film. L'alternanza continua tra le scene in tribunale e i flashback della tragedia di Emily spezza sistematicamente la tensione, rendendo il racconto prevedibile e diluito. È come se Derrickson non riuscisse mai a scegliere una direzione precisa, oscillando tra il desiderio di spaventare e quello di riflettere, senza riuscire davvero a fare né l’una né l’altra cosa. Il risultato è un film che rischia di scontentare sia gli amanti dell'horror puro, che cercano brividi e tensione costante, sia chi apprezza i drammi processuali più cerebrali.

Dal punto di vista tecnico, il film è realizzato con una certa cura. Derrickson dimostra un buon controllo dell’atmosfera e della fotografia, ma quando si entra nel territorio dell’orrore vero e proprio, il film scivola nei cliché più abusati del genere. Urla gutturali, contorsioni del corpo, repulsione verso gli oggetti sacri, voci demoniache. Un repertorio già visto troppe volte e ormai poco efficace sul piano del terrore autentico.

Se poi si guarda alla vicenda reale, emerge come il film stravolga la tragica vivenda di Anneliese Michel privilegiando la spettacolarizzazione rispetto a una riflessione davvero onesta e complessa. Da questo punto di vista appare molto più interessante Requiem di Hans-Christian Schmid, film tedesco del 2006 ispirato alla stessa storia, che ho scoperto esistere ma non ho ancora visto.

In definitiva, The Exorcism of Emily Rose mi è sembrato un film modesto e decisamente sopravvalutato. Non spaventa, non inquieta davvero e la sua ambizione di mettere in dialogo fede e ragione si perde in una struttura narrativa che non riesce a valorizzare nessuno dei due poli.

L’unica vera inquietudine che questo film mi ha lasciato è la paura di svegliarmi nel cuore della notte, e scoprire che sono esattamente le tre in punto. Ecco, quello sì che mi disturberebbe.

Film

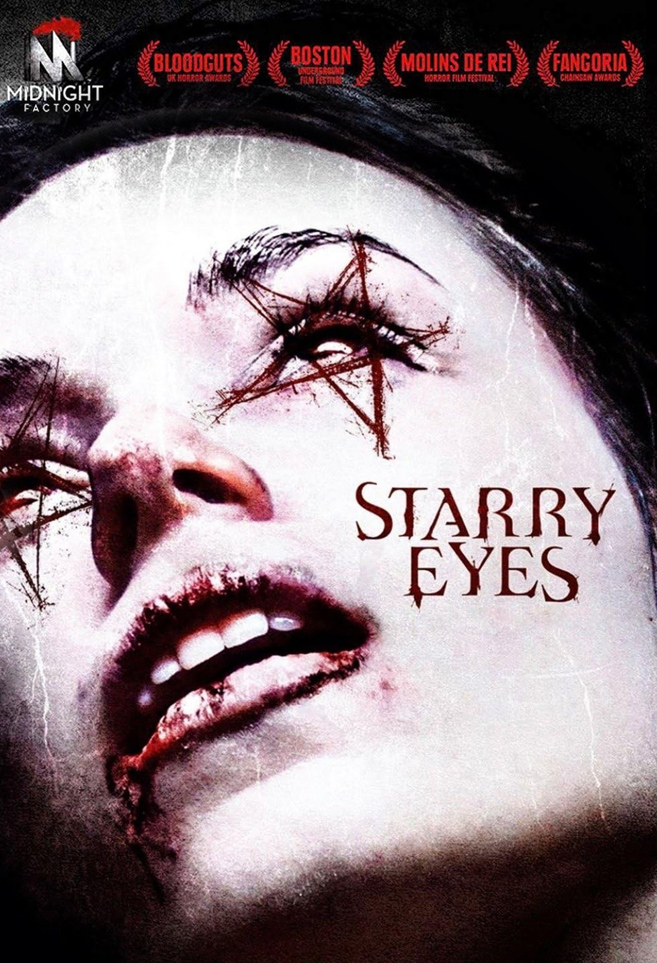

Starry Eyes

di Kevin Kölsch, Dennis Widmyer

Hollywood è sempre stata generosa nel produrre storie su se stessa, raccontandosi ora come fabbrica dei sogni, ora come spietata divoratrice di anime. Starry Eyes, opera prima di Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. Girato in soli diciotto giorni con un budget ridotto all’osso (il progetto nacque da una campagna di crowdfunding su Kickstarter), il film si inserisce in quella fortunata stagione del cinema horror indipendente americano capace di terrorizzare senza bisogno di effetti speciali o produzioni faraoniche.

Sarah Walker (Alex Essoe) è un’aspirante attrice che affronta la quotidiana frustrazione della Los Angeles cinematografica tra audizioni umilianti, un lavoro da cameriera in un locale di dubbio gusto e un gruppo di "amici" che lei considera presuntuosi e falliti. La svolta arriva con un’audizione per la misteriosa casa di produzione Astraeus Pictures. Non è un provino come gli altri. Non le viene chiesto solo di recitare, ma di esporre la sua parte più nuda, fragile e, infine, mostruosa. Colpiti dalla sua furia autodistruttiva - Sarah, nei momenti di maggiore stress, si lascia andare a gesti autolesionistici strappandosi ciocche di capelli - i selezionatori le offrono l’occasione della vita, il ruolo da protagonista in un film che potrebbe finalmente lanciarla. Il prezzo, naturalmente, è altissimo e non si misura in denaro.

La storia dell’attrice disposta a vendere l’anima per il successo non è certo originale e il percorso di Sarah risulta prevedibile per chi conosce il genere. Starry Eyes non gioca sulla sorpresa, ma sulla costruzione di un clima sempre più soffocante, accompagnando lo spettatore in una discesa lenta e inesorabile. Kölsch e Widmyer rielaborano un immaginario già noto, richiamando il Lynch di Mulholland Drive e il Refn di The Neon Demon nel ritratto di una Hollywood astratta e divoratrice, filtrata attraverso una sensibilità horror. La messa in scena fredda e asettica riflette la progressiva perdita di identità della protagonista, prendendo una deriva polanskiana in cui paranoia e isolamento diventano sempre più palpabili.

Alex Essoe regge sulle spalle l’intera pellicola con una prova intensa e radicale. La sua interpretazione è un omaggio viscerale e quasi fisico alla Isabelle Adjani di Possession. La somiglianza non è solo estetica, ma risiede in una recitazione "di nervi", fatta di urla strozzate, contorsioni e un’intensità corporea che culmina in esplosioni di follia pura. Quando il film decide di premere il pedale sull’acceleratore, ci ritroviamo catapultati in pieno territorio Cronenberg. La metamorfosi di Sarah non è solo metaforica, ma una vera e propria decomposizione fisica, un body horror splatteroso che non risparmia nulla allo spettatore. Il finale diventa una catarsi violenta, una celebrazione del gore che ricorda come nascere "stella" richieda spesso la morte dell’essere umano.

Per gli appassionati del genere, Starry Eyes è un film che merita di essere recuperato. Non tutto funziona alla perfezione, ma la forza visiva e la performance della Essoe lo elevano sopra la media, trasformandolo in un racconto crudele sulla fame di successo, capace di distruggere persone e rapporti fino a cancellare ogni traccia di identità.

Film

Train Dreams

di Clint Bentley

Inaugurare il 2026 con un film così intimista e riflessivo si addice perfettamente a una piovosa serata invernale. Train Dreams, l'ultima fatica di Clint Bentley, presentata direttamente su Netflix, porta sullo schermo l'omonima novella del 2011 di Denis Johnson, uno degli scrittori americani più visionari della sua generazione, scomparso nel 2017.

La storia è quella di Robert Grainier (Joel Edgerton), un uomo qualunque nell'America agli albori del Novecento. Orfano fin da giovane, Robert lavora come taglialegna e operaio ferroviario contribuendo a costruire il progresso - le ferrovie che squarciano le valli, i ponti che uniscono i territori - senza mai diventarne davvero parte. Incontra Gladys (Felicity Jones), una donna dal sorriso luminoso, e insieme costruiscono una casa sulle rive di un fiume, progettandola prima con le pietre disposte sul terreno, poi mattone dopo mattone. Nasce la piccola Kate, e per qualche tempo la vita scorre nell'equilibrio fragile di chi sa trovare bellezza nelle cose semplici. Ma il lavoro di Robert lo porta lontano per mesi interi, e quando un incendio devastante divora i boschi, la sua esistenza viene stravolta. Da quel momento, Robert vive sospeso tra memoria e presente, tra il dolore e la ricerca di un senso in un mondo che cambia troppo velocemente intorno a lui.

Clint Bentley traduce la prosa e la poetica di Johnson affidandosi più al potere delle immagini che alle parole. Robert Grainier è un personaggio che osserva più di quanto parli, e Joel Edgerton – in una delle sue interpretazioni migliori – lo costruisce attraverso lo sguardo, il portamento, la fatica nei gesti. Il protagonista assiste all’avanzata del progresso e alla trasformazione radicale del paesaggio, ma avverte anche che la natura non subisce passivamente l’intervento dell’uomo. Per ogni albero abbattuto si accumula un rancore sotterraneo, una ferita che finisce per strappargli via ciò che aveva di più caro. È una riflessione sul senso di colpa che accompagna l’esistenza umana nel momento in cui ci rendiamo conto di quanto prendiamo dalla terra e di quanto poco restituiamo. Eppure, nonostante la tragedia, il film mi ha lasciato addosso una strana e inaspettata pace interiore. È la pace di chi accetta l’ineluttabile, di chi comprende che siamo solo polvere destinata a mescolarsi con quella della natura.

Train Dreams è un film che si prende il suo tempo. Non offre risposte, non cerca colpi di scena. È una storia minimalista e intima che procede in modo lineare. Eppure, per chi è disposto ad abbandonarsi al suo ritmo lento e contemplativo, a entrare in sintonia con il silenzio dei boschi e con lo sguardo di un uomo che attraversa la Storia senza lasciarvi traccia, il film, pur trattenendo al suo interno un dolore profondo, ti avvolge come una coperta calda raccontando con grande delicatezza il progressivo allontanamento dell’essere umano dalla natura e da se stesso.

Train Dreams si avvale della bellissima colonna sonora di Bryce Dessner, chitarrista dei The National e già premio Oscar per The Revenant. E poi c’è il brano finale, scritto e interpretato da Nick Cave insieme allo stesso Dessner. Una canzone avvolgente, che chiude il film con una nota di struggente bellezza e malinconia, restituendo allo spettatore la consapevolezza della fragilità dell’uomo, ma anche un senso di speranza e di connessione profonda con la bellezza del mondo e il mistero della vita.

Film

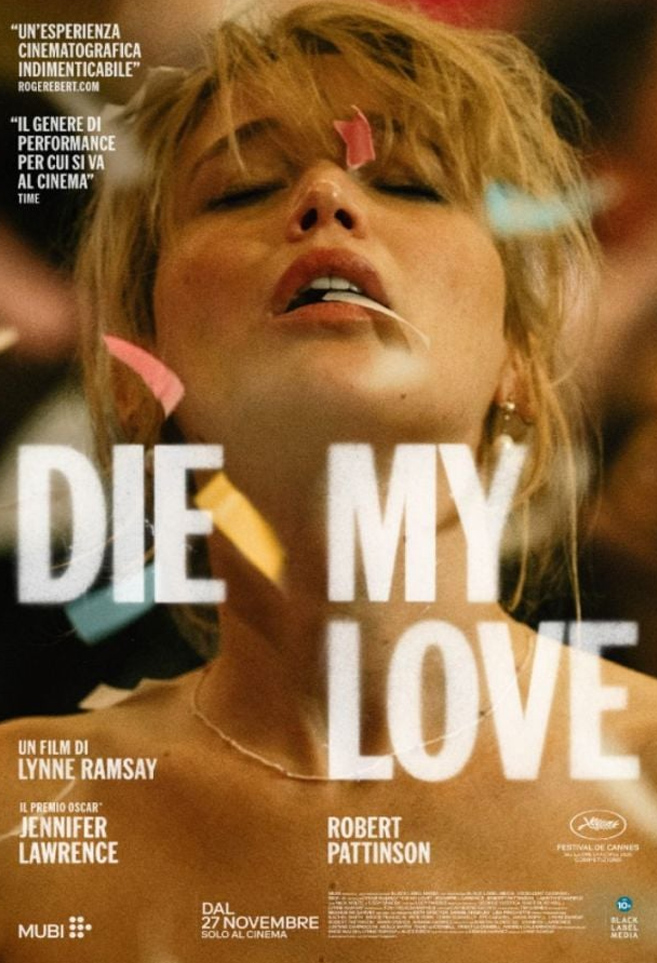

Die My Love

di Lynne Ramsay

Dopo otto anni di silenzio da A Beautiful Day, Lynne Ramsay torna dietro la macchina da presa con Die My Love, film tratto dal romanzo omonimo dell'argentina Ariana Harwicz. Prodotto da Jennifer Lawrence, protagonista insieme a Robert Pattinson, e Martin Scorsese, che ha suggerito alla Lawrence l'adattamento immaginandola perfetta per il ruolo, il film è uno psicodramma sensoriale e claustrofobico sulla depressione post-partum. Una discesa nell’alienazione di una donna che, travolta dalla maternità, finisce per sentirsi un’estranea nel proprio mondo.

Grace e Jackson lasciano New York per trasferirsi in una casa isolata nel Montana, ereditata dopo il suicidio dello zio di lui. Lei è incinta e, poco dopo il trasloco, dà alla luce un bambino. Da qui in avanti, quello che doveva essere un idillio familiare si trasforma in un vortice di alienazione e desiderio frustrato. Jackson passa le giornate lontano per lavoro, mentre Grace, scrittrice incapace di scrivere, resta intrappolata in una casa e in una routine che si fanno gabbia. La depressione post-partum, unita alla paura costante di essere rifiutata, la trascina verso una rottura psicologica in cui il desiderio di fuga diventa l’unico istinto di sopravvivenza rimasto.

Jennifer Lawrence regala un’interpretazione fisica e viscerale, quasi brutale. Gattona, ringhia, si contorce come un animale ferito. La sua è una performance animalesca, una danza primitiva fatta di tensione, desiderio carnale e passionalità debordante. È impossibile non pensare a Madre! di Aronofsky, dove interpretava un’altra donna confinata in una casa isolata appena diventata madre. Ma se lì il personaggio aveva una qualità remissiva e sacrificale, Grace è furiosa, selvaggia, distruttiva. Non è una vittima silenziosa, ma una guerriera disarmata che combatte contro un mondo deciso a incastrarla nel ruolo della madre devota e invisibile. Al suo fianco, Robert Pattinson lavora magnificamente di sottrazione, offrendo un contrappunto misurato e quasi gelido che amplifica la furia di lei. La loro relazione è un’altalena di incomprensioni, una collisione tra due pianeti che non comunicano più. Grace cerca nel sesso un contatto primordiale per sentirsi ancora viva, ma la distanza e l'indifferenza di Jackson finisce per sembrarle un rifiuto passivo. Questa voragine emotiva e la paura di essere tradita, reale o immaginata che sia, la spinge a cercare sguardi altrove — come nel misterioso sconosciuto in moto — alimentando una paranoia che trasforma il marito da alleato a guardiano indifferente della sua prigione emotiva.

Girato in 35mm con un formato 4:3 quasi quadrato, che schiaccia i personaggi e accentua la claustrofobia, il film non vive di trama — non aspettatevi colpi di scena o evoluzioni narrative classiche — ma di suggestioni. È una struttura circolare, volutamente monotona, che mima l’apatia della depressione. Tutto passa attraverso i sensi: la luce che ferisce tra gli alberi, lo sporco sotto le unghie, e un tappeto sonoro ossessivo dove il vento, il nitrito di un cavallo o una mosca che sbatte contro il vetro diventano i veri protagonisti di una mente che si sta staccando dalla realtà.

In definitiva, Die, My Love è un’opera che non chiede di essere capita, ma di essere subita. Pur con una narrazione che a tratti sembra girare a vuoto, il film, per chi ha vissuto la depressione post-partum, può risultare un'esperienza disturbante. Lynne Ramsay non ci spiega il "perché" di tanto dolore, ma costringe a viverla sulla pelle, ricordandoci che la prigione più difficile da abbattere è quella delle aspettative che ci obbligano ad amare anche quando non riconosciamo più nemmeno noi stessi allo specchio.

Film

La mia famiglia a Taipei

di Shih-Ching Tsou

A Natale, scansando il cinepanettone di turno e l'ennesimo blockbuster americano, se cerchi bene puoi ancora imbatterti in piccoli gioielli nascosti. Certo, gli viene riservata la sala più piccola e scrausa del multisala, ma sempre meglio di niente. In questo, ammetto che vivere in una grande città è un bel privilegio perchè questi film, in provincia, spesso non vengono nemmeno distribuiti.

Presentato alla Semaine de la Critique di Cannes e premiato come miglior film alla Festa del Cinema di Roma, La mia famiglia a Taipei (titolo originale Left-Handed Girl) è diretto dalla regista taiwanese Shih-Ching Tsou e scritto insieme a Sean Baker, il cineasta di Anora, con cui collabora da oltre vent'anni.

La storia segue la vita di Shu-Fen, una madre single che, insieme alle sue due figlie, decide di trasferirsi a Taipei per provare a ricominciare aprendo un chiosco di noodle all’interno di un mercato notturno pulsante e caotico, vero cuore della città.

I-Ann, la figlia maggiore, ribelle e sfacciata, ha da poco abbandonato la scuola e si guadagna da vivere lavorando in un banco che vende betel nut. I-Jing, la più piccola, ha solo cinque anni e passa le sue giornate fra il mercato e la scuola, osservando il mondo degli adulti con occhi curiosi e indomiti. La sua innocenza entra in crisi quando il nonno, ancorato a credenze tradizionali, la rimprovera per l’uso della mano sinistra, definendola “la mano del diavolo”. I-Jing è mancina e, convinta che quella mano sia davvero un’aberrazione capace di portare solo sventure, comincia a usarla di nascosto, finendo per rubare piccoli oggetti al mercato, come se quella sinistra proibita avesse una volontà propria.

Intorno a questo rapporto disturbante con la mano sinistra si intrecciano le difficoltà economiche di Shu-Fen, le scelte impulsive di I-Ann e i segreti taciuti fra le generazioni, rivelando progressivamente le crepe di una famiglia che cerca di restare a galla in una metropoli che non aspetta nessuno.

Nonostante sia stato girato in gran parte con un iPhone, il film non soffre affatto di una qualità "povera". Al contrario, si presenta con una fotografia vibrante, vivace, sorprendentemente colorata. Le lunghe inquadrature seguono le protagoniste attraverso i vicoli stretti e affollati del mercato notturno, tra luci al neon e bancarelle che traboccano di vita. La scelta dell’iPhone non è casuale, ma consente a Tsou di insinuarsi negli spazi più angusti, di seguire I-Jing all’altezza dei suoi occhi, catturando l’intimità claustrofobica di un appartamento minuscolo, il caos sensoriale del mercato e la sua impotenza di fronte alle liti rumorose e ai risentimenti degli adulti.

Il film si prende il suo tempo, costruendo lentamente un mosaico di piccole sfumature disseminate lungo il percorso. Poi, nel finale, durante una festa di famiglia, tutto esplode. I segreti vengono a galla e gli elementi, come tasselli di un puzzle, si ricompongono in un quadro vivido ed emotivamente intenso.

È qui che emerge con chiarezza la critica sociale che attraversa tutta la narrazione: la condizione delle donne nella moderna società taiwanese, sospesa tra tradizione oppressiva e un’idea di modernità che spesso si rivela solo apparente. Le betel nut girls, giovani donne che vendono noci di betel in abitini succinti lungo le strade illuminate, sono una delle incarnazioni più esplicite di una società che continua a mercificare i corpi femminili.

Le tre generazioni di donne protagoniste raccontano ciascuna a modo proprio questa gabbia invisibile: la madre single abbandonata e oberata di debiti, la figlia maggiore ridotta a oggetto dello sguardo maschile, la bambina già marchiata come "sbagliata" perche è mancina.

Eppure il film di Tsou non è disperato. C’è un’ironia agrodolce che attraversa la narrazione, una tenerezza nei piccoli gesti di affetto tra sorelle e, soprattutto, nella capacità di questa famiglia di donne di andare avanti nonostante tutto.

La mia famiglia a Taipei non è un film perfetto. Alcuni potrebbero avvertire una certa lentezza e, a tratti, la narrazione perde un po’ di ritmo. Ma per chi, come me, ama perdersi in culture e luoghi così distanti dai nostri, potrebbe rivelarsi una bella sorpresa. Un'esperienza cinematografica che scalda il cuore.

Film

E.T. l'extra-terrestre

di Steven Spielberg

Quando ho visto E.T. l'extra-terrestre per la prima volta avevo già visto il primo Star Wars, Incontri Ravvicinati, 1997: Fuga da New York e soprattutto ero già stato traumatizzato dal primo Alien. Quindi per me l’incontro con quel ranocchio rugoso dagli occhi grandi mi è sempre sembrato, fin da subito, quello che alla fine è, ovvero un film per bambini. Una favola moderna più che un film di fantascienza. Anzi con il tempo, l'ho sempre surclassato catalogandolo come un film buonista alla Disney.

Eppure il film di Steven Spielberg è diventato qualcosa di più grande di quanto chiunque potesse immaginare. Uscito nel 1982, superò Star Wars diventando il maggiore incasso cinematografico di tutti i tempi, un primato mantenuto per oltre un decennio fino all’arrivo di Jurassic Park, sempre firmato Spielberg, nel 1993. Con nove candidature agli Oscar e quattro statuette vinte, tra cui la splendida colonna sonora di John Williams, E.T. è andato ben oltre il semplice successo commerciale, trasformandosi in un’icona culturale e in un fenomeno generazionale capace ancora oggi di commuovere spettatori di ogni età.

L'ho rivisto a distanza di decenni con mio figlio nell'edizione Director's Cut della durata di due ore (ovviamente lo ha voluto vedere in due sessioni, non sia mai).

Durante una missione di raccolta botanica sulla Terra, un gruppo di extraterrestri viene sorpreso dagli agenti governativi e, nella fuga, uno di loro viene lasciato indietro. Smarrito e terrorizzato, il piccolo visitatore trova rifugio nel capanno di una tipica villetta suburbana californiana, dove viene scoperto da Elliott (Henry Thomas), un ragazzino che cerca di elaborare, a modo suo, il vuoto lasciato da un padre che se n’è andato. Tra i due nasce un legame simbiotico, quasi magico, che trasforma la cameretta di Elliott nell’ultimo baluardo contro un mondo adulto percepito come una minaccia. Coinvolti nel segreto anche i fratelli, la piccola Gertie e l’adolescente Michael, E.T. scopre il nostro mondo tra televisione, lattine di birra e fumetti, mentre tenta disperatamente di “telefonare a casa” prima che la sua luce interiore si spenga per sempre.

Il film per famiglie per antonomasia, un classico assoluto della storia del cinema. Se in Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo il senso del meraviglioso era accompagnato da un ritmo più serrato e gli alieni restavano misteriosi, distanti, quasi divini, qui l’extraterrestre diventa una creatura fragile, bisognosa di aiuto, quasi un rifugiato. Non è un caso che il film nasca da un’esperienza profondamente personale di Spielberg, il divorzio dei suoi genitori quando aveva quindici anni, e questo si avverte chiaramente. Il legame tra Elliott ed E.T. non è solo amicizia, ma il bisogno disperato di un bambino di colmare un’assenza, di sentirsi finalmente compreso.

E.T. è una favola e come tale va presa. Probabilmente il buonismo a un certo punto diventa eccessivo, così come la ricerca della lacrimuccia, ma resta un film per bambini puro e semplice, talvolta persino ruffiano, in cui gli adulti – il padre assente e gli scienziati pronti a sezionare l’alieno – non fanno una gran figura.

La parte che continuo a trovare più riuscita è quella dell’ambientazione domestica, quando E.T. si aggira per la casa suscitando stupore nei ragazzini. Qui Spielberg dimostra una maestria straordinaria nel raccontare la quotidianità, nel trovare la magia negli spazi più familiari. La creatura realizzata da Carlo Rambaldi, quel curioso mix tra il volto di Albert Einstein, un carlino e Yoda, diventa credibile proprio in questi momenti intimi: quando si nasconde tra i pupazzi per non farsi scoprire dalla madre o quando la piccola Drew Barrymore lo tratta come una bambola, osservando con innocenza che "non ha i vestiti".

Alla fine penso che i più adatti a giudicare questo film siano proprio i bambini. Ma da come si è comportato mio figlio ho capito che non è un grande amante del fantastico (me tapino). Ho l’impressione che sia più tipo da commedie, quindi per ora rimando l’iniziazione a Star Wars.

Film

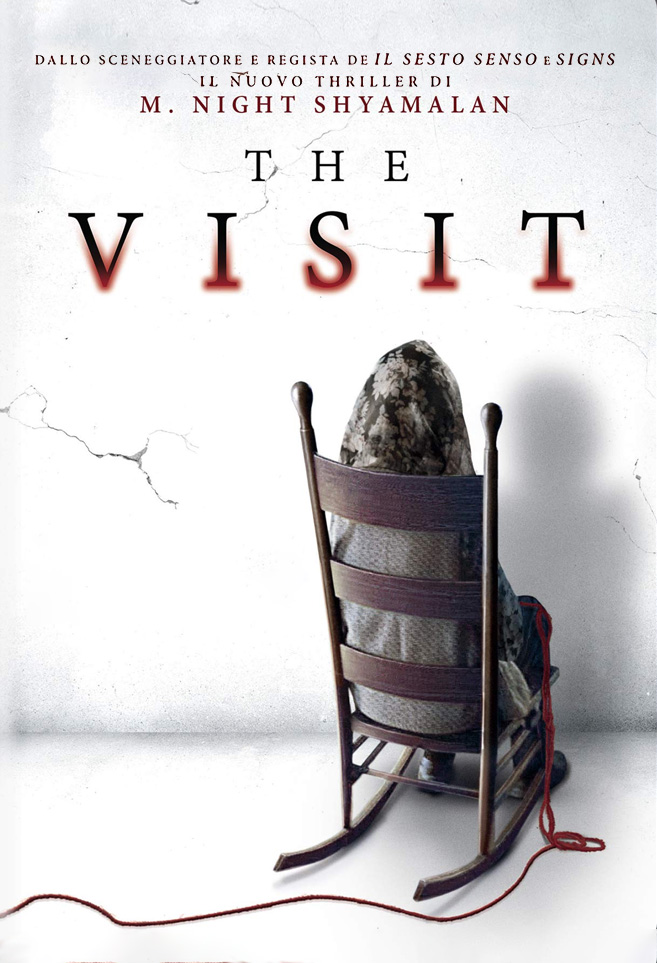

The Visit

di M. Night Shyamalan

C’è un momento, nella carriera di ogni regista, in cui la critica smette di aspettarsi capolavori e si accontenta semplicemente di non essere delusa. M. Night Shyamalan, enfant prodige capace di stregarci con Il sesto senso e poi progressivamente smarritosi in una serie di opere quantomeno discutibili, arriva a The Visit nel 2015 con questo fardello sulle spalle.

Realizzato con soli 5 milioni di dollari — finanziati in parte ipotecando la propria casa — e prodotto da Blumhouse, specializzata in horror low-budget, il film segna un deciso cambio di rotta. Shyamalan sceglie il found footage, ma lo fa con un approccio più consapevole e personale rispetto ai soliti standard da videocamera traballante, dimostrando che anche una forma abusata può ancora dire qualcosa se maneggiata con intelligenza.

Rebecca e Tyler sono due fratelli che non hanno mai conosciuto i nonni materni. La madre, interpretata da Kathryn Hahn, si era allontanata dalla famiglia anni prima per seguire il proprio amore, causando una frattura mai sanata. Quando decide di concedersi una vacanza, i ragazzi colgono l’occasione per partire verso la Pennsylvania e trascorrere una settimana nella fattoria dei nonni.

Rebecca, aspirante regista quindicenne, e il fratello Tyler, tredicenne che ama fare rap improvvisati, decidono di documentare il tutto con le loro videocamere e aiutare la madre a riconciliarsi con il passato.

I nonni, soprannominati Nana e Pop, li accolgono con apparente calore, ma già dalla prima sera qualcosa inizia a stridere. Ai ragazzi viene proibito di scendere in cantina (a causa della "muffa", naturalmente) e viene imposto di rimanere in camera dopo le 21:30. Perché, si sa, i nonni vanno a letto presto. Man mano che la settimana procede, i due anziani diventano sempre più inquietanti, soprattutto dopo il calare della notte, spingendo Rebecca e Tyler a chiedersi se dietro la semplice eccentricità senile si nasconda una verità pericolosa.

Non amo particolarmente il found footage, ma qui Shyamalan riesce a giustificarne l’uso con una trovata semplice ed efficace. La macchina da presa è nelle mani di Rebecca, giovane regista in erba che vediamo più volte alle prese con il montaggio sul suo portatile. Questo espediente permette inquadrature più curate della media e rende il realismo documentaristico meno caotico, evitando il consueto mal di mare da telecamera impazzita tipico del genere

La storia ha il sapore di una fiaba dei fratelli Grimm aggiornata all’era di YouTube. Shyamalan gioca con il tema della vecchiaia e con la cosiddetta sindrome del tramonto, il sundowning, che colpisce alcuni malati di demenza rendendoli agitati dopo il calare del sole, per costruire una tensione che non ha bisogno di fantasmi o mostri digitali. La paura qui è fisica, tangibile. È l’odore di pulito che nasconde qualcosa di marcio, è la nudità improvvisa e disturbante della nonna che gratta le pareti nel cuore della notte. In questo senso, Deanna Dunagan e Peter McRobbie offrono interpretazioni memorabili, oscillando tra inquietante e grottesco con una naturalezza che trasforma anche le scene potenzialmente più ridicole in momenti di autentico disagio.

Naturalmente, essendo un film di Shyamalan, il colpo di scena è d’obbligo. E qui va detto che, pur risultando prevedibile, alla fine funziona. Non raggiunge certo i vertici de Il sesto senso, ma riesce comunque a sorprendere e a dare una chiusura coerente alla narrazione.

The Visit è una storia di rancori familiari, espiazione e segreti sepolti male, il tutto condito da una dose generosa di brividi e da qualche risata liberatoria. È la dimostrazione che Shyamalan, quando si libera della pretenziosità e delle megaproduzioni, sa ancora confezionare un film interessante. Non è un’opera d’autore né un film perfetto, ma centra il suo obiettivo, giocando apertamente con gli stereotipi dell’horror riuscendo nell'intento di intrattenere senza pretendere di rivoluzionare il genere.

Film

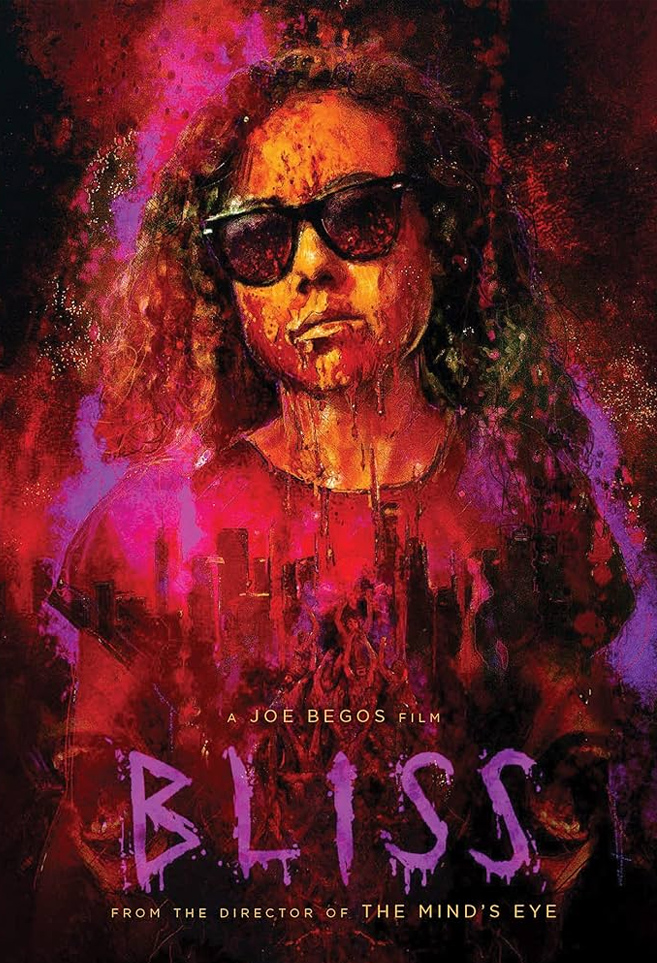

Bliss

di Joe Begos

Joe Begos è un giovane regista e sceneggiatore americano con all’attivo diversi film horror, non tutti memorabili, va detto. Si è però imposto per uno stile viscerale e diretto, un’anima profondamente splatter e una narrazione estrema che gli hanno garantito una certa visibilità nel panorama horror indipendente. Nel 2019 scrive, dirige e produce Bliss, il film che segna la sua maturità artistica.

Fin dai titoli di testa, dai colori sgargianti e aggressivi, il film sconsiglia caldamente la visione a chi soffre di epilessia. Un avviso da prendere sul serio, dal momento che la pellicola è un susseguirsi di luci stroboscopiche e immagini montate a ritmo serrato, un bombardamento sensoriale capace di farti girare la testa.

Dezzy (Dora Madison) è una giovane pittrice che vive a Los Angeles intrappolata in una profonda crisi creativa. Le scadenze incombono, il suo agente l’ha mollata e l’ispirazione sembra definitivamente scomparsa. Nel tentativo di sbloccarsi decide di affidarsi al suo spacciatore di fiducia, provare una nuova droga chiamata Bliss e lasciarsi risucchiare dalla vita notturna della città, tra alcol, sesso occasionale e droghe di ogni tipo.

La sostanza sembra promettere un’esplosione di creatività, ma dopo un threesome particolarmente cruento con una coppia misteriosa, Dezzy sprofonda in un delirio allucinogeno e inizia a sviluppare una fame insaziabile di sangue.

Bliss è un film sfacciatamente derivativo, un frullato di citazioni che Begos non prova nemmeno a nascondere. C’è l’ossessione vampiresca e urbana di The Addiction di Abel Ferrara, c’è un montaggio frenetico e ansiogeno che richiama i momenti più allucinati di Requiem for a Dream di Aronofsky, e poi ci sono quei colori fluo, accesi e quasi violenti, che sembrano urlare Nicolas Winding Refn da ogni fotogramma.

Eppure, nonostante questa evidente mancanza di originalità strutturale, Bliss riesce comunque a intrattenere e a lasciare il segno. La vera forza del film non sta tanto in quello che racconta, Begos non sembra davvero interessato a costruire una metafora complessa sulla creatività o sull’artista contemporaneo, quanto nel modo in cui lo fa. È un trip allucinogeno girato in 16mm, sporco e sgranato, che punta dritto allo stomaco e ai sensi dello spettatore senza chiedere scusa.

La Los Angeles messa in scena da Begos è decadente e sudicia, accompagnata da una colonna sonora che spazia dal doom metal al punk, dal noise all’industrial e all’hard rock, e che martella senza tregua dall’inizio alla fine. Più che un film, Bliss sembra un videoclip cruento ed eccessivo lungo ottanta minuti. Ettolitri di sangue scorrono con un gusto estetico quasi psichedelico, in un delirio visivo che non concede respiro.

È puro intrattenimento per chi ha voglia di salire sulle montagne russe e godersi lo schianto finale con il sorriso sulle labbra. Se invece siete in cerca di profondità, di una sceneggiatura articolata o di dialoghi elaborati, un consiglio da amico, girate al largo. Qui non c’è spazio per la riflessione, c’è solo il rumore, il colore e un fottuto, meraviglioso caos.

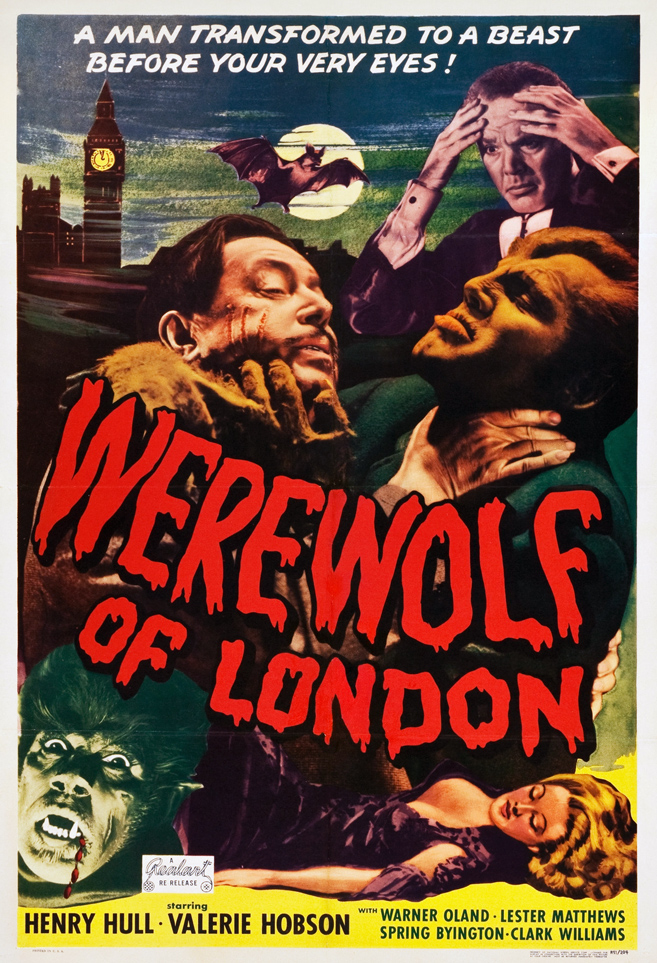

Il segreto del Tibet (Werewolf of London)

di Stuart Walker

Nel 1935, mentre la Universal Pictures consolidava il suo impero degli orrori con Dracula, Frankenstein e La Mummia già saldamente nel pantheon dei mostri cinematografici, mancava ancora all'appello un protagonista destinato a diventare iconico: il lupo mannaro.

Fu Stuart Walker – regista teatrale prestato al cinema con risultati alterni – a colmare questa lacuna con Werewolf of London (da noi in italia intitolato I Segreti del Tibet), primo lungometraggio sonoro dedicato alla figura del licantropo, gettando le fondamenta di un mito che avrebbe raggiunto la sua forma definitiva sei anni dopo con L'Uomo Lupo di George Waggner.

Wilfred Glendon (interpretato da un rigido Henry Hull) è un botanico inglese di fama mondiale che si spinge fino alle vette impervie del Tibet alla ricerca della leggendaria Mariphasa Lupina Lumina, un fiore rarissimo che sboccia solo alla luce della luna.

Durante la spedizione, Glendon viene aggredito da una creatura misteriosa e morsa a un braccio. Tornato a Londra con il prezioso fiore, scopre però che la botanica è l'ultimo dei suoi problemi: il morso lo ha condannato a trasformarsi in un lupo mannaro a ogni plenilunio. A complicare le cose interviene il misterioso Dr. Yogami (Warner Oland), un collega che sembra saperne fin troppo sulla maledizione e che brama l'unico antidoto temporaneo alla metamorfosi: proprio quella Mariphasa che Glendon custodisce gelosamente nel suo laboratorio.

Il film si muove su binari decisamente jekylliani, privilegiando l'allegoria scientifica del doppio rispetto alla dimensione mistica e folkloristica che avrebbe caratterizzato le successive incarnazioni del licantropo sullo schermo. A vederlo oggi il film soffre di una certa eccessiva verbosità con lunghi scambi accademici e salotti londinesi che sembrano non finire mai e non fanno altro che rallentare il ritmo. Il dottor Glendon interpretato da Hull risulta distante, emotivamente ottuso già prima della maledizione. È difficile provare empatia per un protagonista che tratta la moglie come un soprammobile vittoriano e che anche da licantropo mantiene una certa compostezza borghese andando in giro con cappello e sciarpa. La scelta di mantenere riconoscibili i lineamenti umani sotto la peluria dell'Uomo Lupo probabilmente era funzionale alla trama ma il risultato finale è assai discutibile, più che mostro terrificante sembra un distinto gentiluomo con problemi di ipertricosi. Anche le scene di trasformazione mostrano ingegno tecnico ma oggi appaiono inevitabilmente datate.

Werewolf of London è un film imperfetto, prolisso, a tratti lento. Se The Wolf Man è il compimento maturo del mito del licantropo, questo è il primo, incerto, esperimento che ha reso possibile tutto ciò che è venuto dopo.

Un film che consiglio solo agli appassionati del genere.

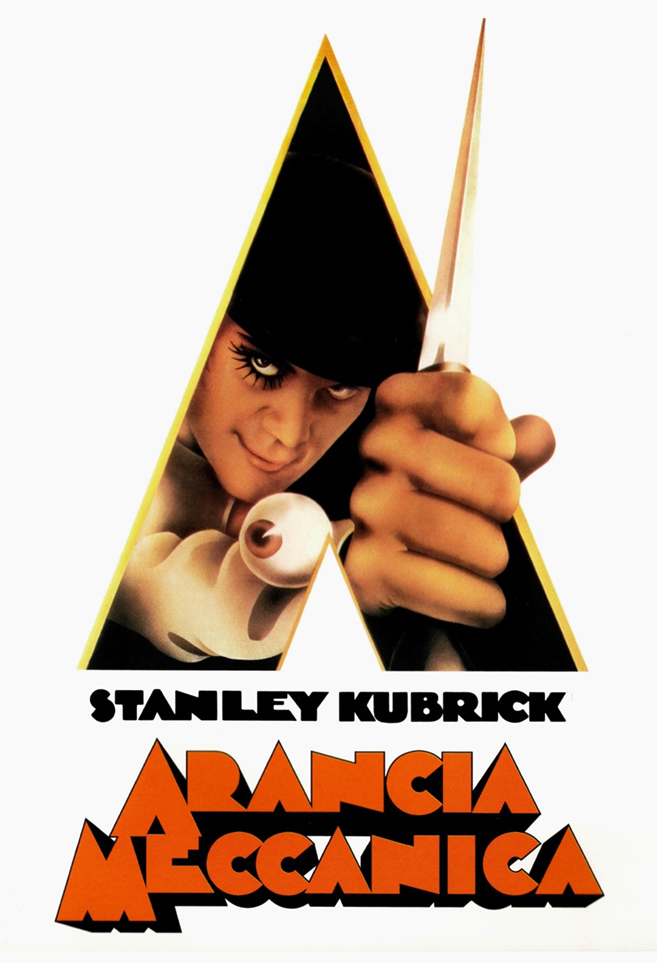

Arancia Meccanica

di Stanley Kubrick

Ci sono film che non hanno bisogno di presentazioni, e Arancia Meccanica (A Clockwork Orange) è uno di quelli. Un capolavoro assoluto del cinema, un pugno nello stomaco che nei primi anni settanta arrivò dritto alla faccia del pubblico, senza chiedere permesso. Stanley Kubrick prende il romanzo di Anthony Burgess e lo trasforma in qualcosa di ancora più disturbante, più seducente, più pericoloso. Dirige, sceneggia e produce un’opera che non si limita a provocare, ma scava sotto la pelle.

Siamo in una Londra futuristica che sembra uscita da un catalogo pop-art impazzito. Alex DeLarge (interpretato da un monumentale Malcolm McDowell), è il carismatico capo dei Drughi. Latte corretto con droghe, notti di ultraviolenza, risse con bande rivali, aggressioni gratuite, stupri, invasioni domestiche. Il tutto accompagnato dalla Nona di Beethoven. Alex è giovane, vitale, magnetico, e incanala questa energia nel modo più distruttivo possibile.

Quando un colpo finisce male e i suoi stessi compagni lo tradiscono, Alex viene arrestato e sottoposto alla cosiddetta “cura Ludovico”, un trattamento sperimentale che promette di eliminare l’istinto criminale attraverso il condizionamento. Non lo trasforma davvero in una persona migliore, ma in qualcosa di artificiale. Organico fuori, meccanico dentro. Un’arancia meccanica, appunto.

Sì, Arancia Meccanica è un capolavoro. All’epoca scatenò censure, ritiri dalle sale e indignazione morale per l’eccesso di violenza. Oggi, dopo decenni di cinema sempre più esplicito, quella carica eversiva si è inevitabilmente attenuata. Eppure ciò che resta, e anzi cresce con il passare del tempo, è la lucidità con cui Kubrick trasforma l’orrore in un balletto ipnotico.

La prima parte del film, quella che segue Alex e i Drughi nelle loro scorribande notturne, è semplicemente da antologia. Kubrick non mette in scena aggressioni, mette in scena coreografie. La violenza non è caotica, è ritmica, quasi teatrale. Stupri e pestaggi accompagnati dalle note solenni di Beethoven o dalla giocosa Singin’ in the Rain (una intuizione di McDowell che Kubrick accolse con piacere) creano un cortocircuito mentale potentissimo. È orribile, ma non riesci a distogliere lo sguardo. Perché è tutto terribilmente, scandalosamente, magnifico.

Dal punto di vista tecnico il film è una lezione di cinema. Kubrick usa il grandangolo estremo per deformare gli spazi e i volti, rendendo gli ambienti oppressivi e le persone grottesche. Gioca con il tempo come un compositore con il ritmo. Rallenta la violenza fino a farla diventare danza, accelera il sesso trasformandolo in una comica muta sulle note dell’Ouverture del Guglielmo Tell, fa ruotare la macchina da presa per seguire Alex in un pestaggio che diventa quasi ipnotico. Ogni inquadratura è un quadro, ogni scelta è studiata per metterci a disagio e allo stesso tempo costringerci ad ammirare la perfezione formale del caos.

L’estetica è un delirio controllato. Colori saturi, scenografie pop, design urlato. Dal Korova Milkbar con i suoi tavolini a forma di corpi femminili agli interni delle abitazioni, fino al negozio di dischi che sembra un set di Warhol, tutto contribuisce a creare un futuro distopico che affonda le radici negli anni sessanta e settanta. Un cortocircuito temporale che rende il film stranamente senza tempo.

E poi c'è la colonna sonora. Kubrick, dopo l'esperienza di 2001: Odissea nello spazio, continua a preferire musiche preesistenti, ma qui le fa riarrangiare elettronicamente da Wendy Carlos, creando versioni sintetiche e distorte di Beethoven, Rossini, Purcell. Il risultato è straniante: la musica classica perde la sua nobiltà e diventa qualcosa di alieno, di inquietante.

Ma Arancia Meccanica non è solo un esercizio di stile, sarebbe troppo facile. È un film che mette in scena un confronto feroce tra individuo e società, tra libertà e controllo, tra istinto e repressione. La violenza di Alex è mostruosa, ma quella dello Stato, mascherata da progresso scientifico e calcolo politico, è forse ancora più spaventosa. Non c’è redenzione, solo trasformazione forzata. E la domanda resta sospesa, scomoda, irrisolta.

Arancia Meccanica resta un capolavoro senza tempo. Non è il film di Kubrick preferito. Per gusto personale continuo a mettere Shining un gradino sopra. Ma questo non cambia che siamo davanti a una delle opere più importanti della storia del cinema. Un film che non smette di provocare e affascinare a ogni visione.

Film

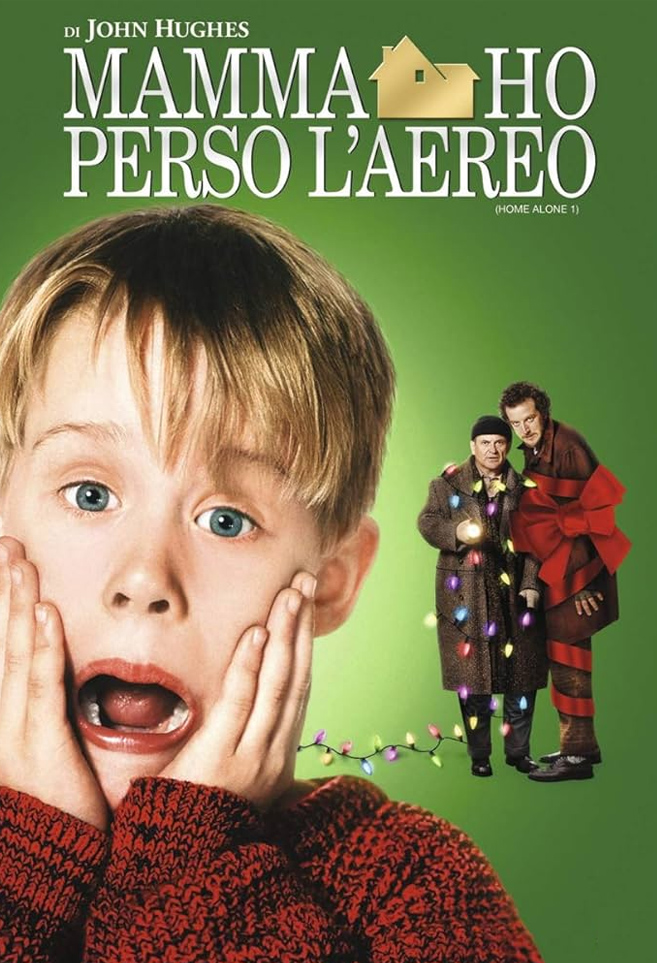

Mamma, ho perso l'aereo

di Chris Columbus

In mezzo agli horror, cinema "weird" e pellicole che hanno segnato la storia del cinema e ora di inaugurare una nuova sezione: quella dei film per famiglia. Breve premessa. Ho un figlio di otto anni particolarmente vivace, vive per il calcio, ha una predisposizione per le sitcom, e quella dipendenza magnetica per i video di YouTube tipica della sua generazione. Così, ho stabilito una nuova regola, una di quelle "imposizioni paterne" che servono a ricordare ai figli che esiste un mondo narrativo oltre gli short video, gli influencer e i contenuti pronti al consumo rapido. Quando è da me, si guarda un film. Punto. Per iniziare ho scelto il classico dei classici: Mamma ho perso l'aereo.

La storia la conosciamo tutti. Kevin (Macaulay Culkin), il più piccolo di una famiglia numerosa e caotica, viene dimenticato a casa durante la partenza frenetica per le vacanze di Natale a Parigi. Se per un attimo mettiamo da parte i dubbi legali su come si possa scordare un figlio e imbarcarsi su un volo transatlantico, quello che resta è il sogno di ogni ragazzino: una villa enorme a disposizione, pizza a colazione e nessuna regola. Ma il gioco si fa serio quando due ladri, Harry (Joe Pesci) e Marv (Harry Lime), decidono di svaligiare proprio casa sua. Kevin non si dà per vinto e trasforma la sua abitazione in un campo minato di trappole ingegnose, ferri da stiro volanti e fiamme ossidriche.

Ad essere onesti, se guardiamo il film con l'occhio smaliziato di chi negli anni novanta era già adulto e aveva gusti ben definiti, Mamma ho perso l'aereo si rivela una commedia natalizia piuttosto mediocre e scontata. Non c’è una scrittura sopraffina e la trama procede su binari che vedi arrivare da chilometri di distanza. Eppure, non sembra invecchiato di un giorno. Si è cristallizzato, diventando una delle pellicole per famiglie più conosciute, un oggetto di design della nostalgia che funziona ancora oggi.

Rivedendolo, ho notato come la pellicola sia quasi "innocua", una melassa natalizia sapientemente gestita da John Hughes e Chris Columbus, ma capace di intercettare paure e desideri universali. Mio figlio, ad esempio, è passato da un’ansia palpabile — quella sensazione di vulnerabilità di un bambino solo contro degli intrusi — a una risata liberatoria ed esplosiva durante la sequenza delle trappole (lo slapstick puro, vecchio stile).

In definitiva, il film è sopravvalutato? Probabilmente sì, se lo analizziamo con i criteri del grande cinema. Ma nella sua banale semplicità, rimane un porto sicuro. È un film che non chiede nulla se non di essere guardato tutti insieme per un'oretta e mezza.

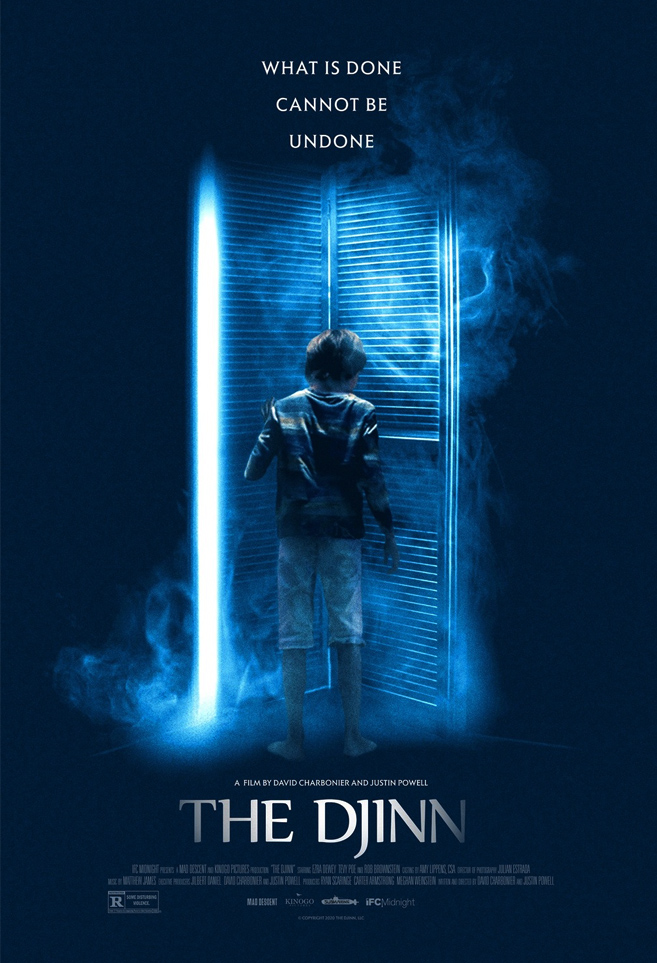

The Djinn

di David Charbonier, Justin Powell

David Charbonier e Justin Powell, dopo il loro esordio con The Boy Behind the Door, realizzano The Djinn, horror soprannaturale del 2021 che strizza l'occhio agli anni ottanta.

Dylan (interpretato dal giovane Ezra Dewey) è un ragazzino muto e asmatico, segnato dal suicidio della madre. Vive in un piccolo appartamento con il padre, un conduttore radiofonico notturno. Una sera, mentre il papà è fuori per lavoro (perché lasciare un bambino solo di notte è sempre un'ottima idea, no?), Dylan si imbatte in un antico grimorio nascosto nell'armadio. Attratto da un particolare rituale che promette di esaudire il desiderio più profondo, segue le istruzioni del Libro delle Ombre, evocando un Djinn, uno spirito della tradizione araba. Purtroppo quando la creatura si manifesta, Dylan scopre sulla propria pelle che per ottenere il suo desiderio dovrà resistere ai tentativi del demone di ucciderlo fino allo scoccare della mezzanotte.

In pratica The Djinn è sostanzialmente Mamma ho perso l'aereo in versione horror, un bambino solo in casa che cerca di sfuggire a un'entità malevola usando tutto ciò che trova nell'appartamento. Dal punto di vista tecnico, il film ha indubbiamente i suoi meriti. La fotografia gioca con contrasti e i colori accesi che evocano efficacemente l'estetica anni ottanta, mentre la regia sfrutta al meglio lo spazio claustrofobico dell'appartamento. Il giovane Ezra Dewey, regge praticamente da solo l'intero film sulle sue spalle, comunicando solo attraverso le espressioni e il linguaggio del corpo. Una interpretazione difficile, anche se, a dire il vero, non sempre riesce a trasmettere la genuina disperazione che una situazione del genere richiederebbe.

Il problema è che una volta che l'atmosfera è stata stabilita e il demone ha fatto la sua apparizione, The Djinn non sa più dove andare. La sceneggiatura risulta ripetitiva, stereotipata e dannatamente scontata. Per circa un'ora, assistiamo essenzialmente al gioco del gatto col topo, dove Dylan sfugge, si nasconde, e poi ricomincia da capo. Il problema fondamentale è che non c'è vera evoluzione: né del personaggio, né della minaccia, né tantomeno della tensione. Tutto rimane fermo, immobile e alla fine stanca.

The Djinn è un horror indipendente che per gli appassionati del genere può offrire un'ora e mezza di intrattenimento inoffensivo ma che probabilmente avrebbe funzionato molto meglio come cortometraggio. Dimenticabile.

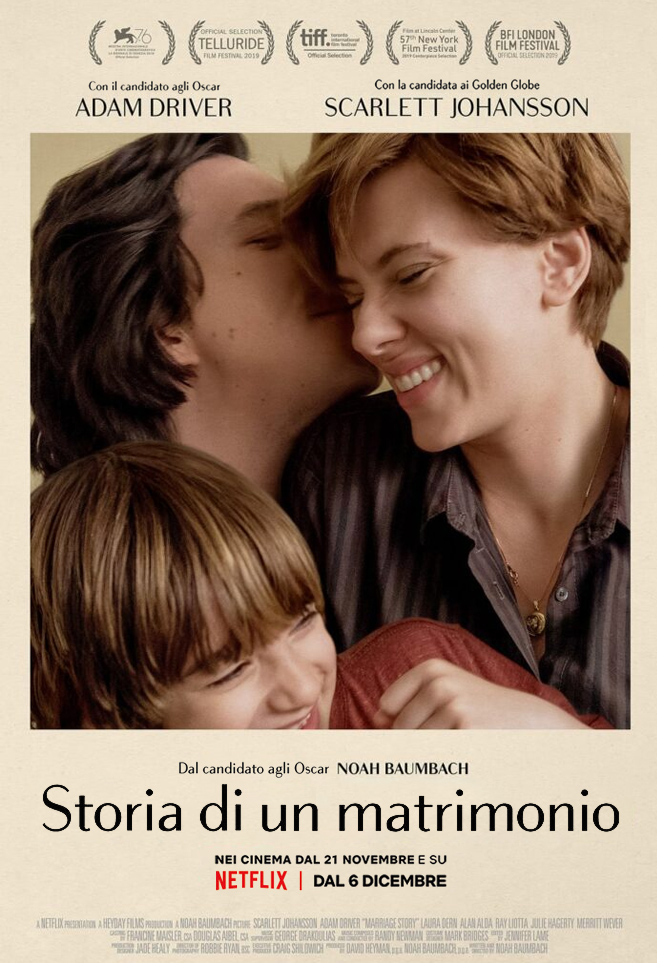

Storia di un matrimonio

di Noah Baumbach

In un impeto di autolesionismo o forse soltanto in cerca di qualcosa di diverso dai miei soliti horror ho deciso di vedermi Storia di un matrimonio (Marriage Story, 2019) di Noah Baumbach. Risultato? Una mazzata. Sarà che quell’inferno l’ho vissuto sulla mia pelle in tempi recenti, ma questo film mi ha fatto rimpiangere i miei amati mostri. Loro, almeno, se vogliono mangiarti il cuore non ti mandano prima una lettera dell’avvocato.