Daddy's Head - Il volto del male

di Benjamin Barfoot

Approcciandomi a questo film non avevo grandi aspettative. Mi aspettavo il classico horror di intrattenimento a buon mercato, uno di quei titoli che scorrono senza lasciare troppo il segno. Invece mi sono dovuto ricredere.

Approdato da poco nel catalogo Midnight Factory, Daddy's Head - Il volto del male (sì, lo so, il solito sottotitolo italiano un po’ imbarazzante), seconda opera del regista inglese Benjamin Barfoot, è in realtà un horror psicologico e introspettivo che usa il genere per parlare di noi, e di come affrontiamo l’elaborazione del lutto.

Isaac è un ragazzino che, dopo aver perso la madre, si ritrova improvvisamente senza il padre, morto in un incidente stradale. In una villa isolata tra i boschi della campagna inglese rimane solo con Laura (Julia Brown), la compagna del padre, una donna che non ha mai desiderato diventare madre e che ora si trova a fare i conti con un lutto che non sa come gestire e con un bambino che non sa come amare.

I due si aggirano per quella casa silenziosa come naufraghi su isole separate. Lei annaspa tra l’alcol e la disperazione, lui si rifugia nei videogiochi e nel dolore.

Ma nel fitto del bosco che circonda la casa qualcosa si muove. Una figura grottesca, con il volto deforme del padre defunto, inizia a manifestarsi a Isaac. Laura è convinta che sia un animale, o peggio, un’allucinazione generata dal lutto. Isaac, invece, non vuole smettere di credere che suo padre sia tornato.

Leggendo la trama viene spontaneo pensare a Babadook, ma nelle atmosfere, nella tensione e nel modo in cui l’elaborazione del lutto prende letteralmente corpo, Daddy's Head mi ha ricordato molto più da vicino Men di Alex Garland.

La regia di Benjamin Barfoot è elegante. Non ha fretta. Usa campi lunghi per sottolineare l’isolamento, carrellate lente che rendono i corridoi della casa ostili e primi piani che catturano le emozioni dei protagonisti.

Certo, chi è abituato a ritmi più frenetici potrebbe trovare questo film lento. Allo stesso modo, chi pretende una spiegazione a tutti i costi potrebbe percepirlo come troppo criptico. In realtà, analizzando Daddy's Head si possono formulare almeno due interpretazioni. Da un lato, la creatura può essere letta come la manifestazione simbolica del dolore, il lutto che prende corpo e diventa mostro perché il bambino non ha altri strumenti per elaborarlo. Dall’altro, per chi preferisce una lettura più vicina alla fantascienza, gli indizi disseminati all’inizio - quelle strane luci nel bosco, quell’incendio che sa di schianto, quello scheletro nel finale - sembrano suggerire la presenza di un parassita emotivo. Un mutaforma alieno che si nutre del dolore di un bambino e lo usa come leva per manipolarlo.

Al di là della creatura, al di là del mistero - io da appassionato di Lynch, posso dire che il cinema non è obbligato sempre a spiegare tutto. Anzi, quando spiega tutto, spesso mi annoia - Daddy's Head è sopratutto la storia di un bambino che deve elaborare il trauma della perdita dei genitori e crescere velocemente, e quella di una donna che deve decidere se diventare madre "per forza", accettando l’eredità di un uomo che non c'è più, o fuggire da quell'orrore.

Daddy's Head non è solo un horror sulla paura, ma un viaggio nel modo in cui metabolizziamo la perdita. Io, da amante degli horror psicologici e introspettivi, l’ho trovato molto interessante. Chi preferisce film più movimentati, probabilmente dovrebbe astenersi.

Sirāt

di Oliver Laxe

Alcuni film andrebbero visti necessariamente al cinema, magari in una sala con un impianto audio capace di farti vibrare le ossa. Sirāt di Oliver Laxe è esattamente uno di questi. Peccato davvero averlo perso sul grande schermo. Ora è disponibile su Mubi, ma resta la sensazione di non averlo vissuto nel modo in cui avrebbe meritato.

Vincitore del Premio della Giuria al 78° Festival di Cannes, ex aequo, l’ultima fatica del regista franco-spagnolo non è semplicemente un film. È piuttosto un’esperienza sensoriale che ti trascina nel cuore del Marocco più profondo e non ti lascia più andare.

Io Oliver Laxe non lo conoscevo. Questo è il suo terzo lungometraggio. Nato in Francia ma cresciuto in Spagna, il regista si è convertito all’Islam, un dettaglio che aiuta a comprendere meglio anche il titolo del film. Sirāt, nella tradizione islamica, significa letteralmente "cammino", ma indica soprattutto il ponte sospeso sopra l'Inferno che ogni musulmano dovrà attraversare dopo la morte, per raggiungere la vita eterna oppure precipitare nella dannazione.

Luis (Sergi López) è un uomo di mezza età che, insieme al figlio adolescente Esteban, è alla ricerca di Mar, la figlia scomparsa mesi prima durante uno dei tanti rave nel deserto marocchino. Luis non si rassegna e da cinque mesi, con il figlio e la fedele cagnolina, gira di rave in rave distribuendo fotografie e chiedendo in giro, nella speranza che qualcuno abbia visto la ragazza. Quando l’esercito irrompe in uno di questi raduni disperdendo la folla nel nulla polveroso del deserto, Luis ed Esteban si aggregano a un gruppo di giovani ravers diretti verso un ultimo rave più a sud, in Mauritania.

Dimenticate la trama. Quello che potrebbe sembrare un road movie familiare con venature poliziesche si trasforma progressivamente in un viaggio nel Sahara dove l’eco dei bassi rimbomba tra le dune. Un viaggio lisergico e ipnotico verso l’ignoto, in cui la ricerca di una persona finisce per diventare la ricerca di un senso. Chi si aspetta una narrazione lineare rimarrà probabilmente spiazzato.

Sirāt è prima di tutto un viaggio sensoriale.

Visivamente il film offre paesaggi naturali impressionanti, magnificamente ripresi grazie alla fotografia di Mauro Herce, che cattura un Marocco sospeso tra il sublime e il minaccioso. Le tonalità arancio e ocra dominano l’immagine, gli orizzonti sembrano sconfinati, e la macchina da presa alterna vasti paesaggi aridi a dettagli minuscoli, quasi inghiottiti dall’immensità del deserto.

Se l’immagine è il corpo del film, il suono ne è l’anima pulsante.

La musica techno e industriale di Kangding Ray entra nelle ossa come la sabbia entra nei vestiti. Non è soltanto una colonna sonora ma il cuore del film. I bassi pulsano come battiti cardiaci accelerati, i ritmi diventano ipnotici e a un certo punto smetti di essere uno spettatore per ritrovarti immerso in una sorta di esperienza quasi mistica. In questo Laxe compie quasi un piccolo miracolo. Trasforma il rave, spesso liquidato come uno sballo collettivo fine a sé stesso, in una sorta di rito spirituale. Un cerimonia contemporanea dove l’abbandono dei sensi diventa il modo per ritrovarli.

Ma non c’è solo la musica. C'è il suono del vento del deserto, i motori dei camion che cigolano mentre attraversano dune e rocce. Un sound-design capace di creare un tappeto sonoro ruvido e avvolgente.

Sergi López porta sullo schermo un padre consumato e ostinato. Nel suo viaggio si ritrova a confrontarsi con un mondo lontanissimo dal suo, quello dei ravers. Corpi nomadi, punkabbestia del deserto che ballano allucinati in una sorta di danza tribale precaria sotto il cielo africano. È interessante che i cinque ravers che accompagnano il protagonista siano tutti attori non professionisti. Veri ravers che interpretano se stessi con i loro nomi, i loro tatuaggi e le loro cicatrici.

Il film di Laxe diventa però crudele esattamente quando meno te lo aspetti. A un certo punto il viaggio di Luis perde di significato, quasi come se trovare la figlia non fosse mai stato davvero il punto. Quando la tragedia diventa straziante, il viaggio diventa una fuga dalla realtà, una forma di espiazione e di superamento del dolore. Sullo sfondo minaccioso di una possibile terza guerra mondiale, il tragitto si trasforma in un percorso simbolico, l’attraversamento di un ponte pieno di insidie verso la salvezza.

Un’opera magnifica e potente, capace di lasciarti addosso un senso di vuoto e pienezza allo stesso tempo. Al momento, per quanto mi riguarda, è il principale candidato a diventare il miglior film del 2026.

Film

Il mostro del pianeta perduto

di Roger Corman

Per molti della mia generazione - quelli della X di X-Men - il primo incontro con il cinema di genere è avvenuto davanti alle tv locali. Era lì che passavano film dai titoli improbabili, vecchie pellicole americane in bianco e nero girate con due spicci e in poco tempo, quelli che oggi chiamiamo B-movie. Tra questi, quasi certamente, c’erano anche i film di Roger Corman, il regista passato alla storia come il Re dei B-Movie.

La sua carriera è una piccola anomalia hollywoodiana. Ha prodotto quasi cinquecento film, ne ha diretti più di cinquanta e, cosa ancora più sorprendente, quasi tutti sono andati in attivo. Con set smontati in quattro e quattr'otto, budget da fare invidia a una recita scolastica e ritmi da catena di montaggio, Corman ha anche contribuito a lanciare le carriere di Coppola, Scorsese, Nicholson, De Niro e Cameron. Tutti devono qualcosa a quest'uomo che girava film in dieci giorni e ci guadagnava pure.

Il mostro del pianeta perduto – titolo originale Day the World Ended, sicuramente più evocativo – è il quarto lungometraggio diretto da Corman e il suo primo tentativo nel genere fantascientifico. Siamo nel 1955, l’America vive immersa nella paranoia nucleare, la Guerra Fredda alimenta incubi atomici e i drive-in hanno fame di mostri. Corman risponde puntuale all’appello.

La storia ci porta all'indomani di una catastrofe nucleare che ha spazzato via la civiltà. In una valle isolata, protetta dalle radiazioni grazie alla conformazione delle rocce (!), un ex capitano della marina e sua figlia hanno costruito un rifugio autosufficiente. La loro solitudine viene interrotta dall’arrivo di altri sopravvissuti. Ci sono un geologo razionale e rassicurante, un gangster violento accompagnato da una ex spogliarellista, e un vecchio cercatore d’oro con il suo inseparabile asino. Mentre le tensioni tra i superstiti crescono e le provviste diminuiscono, tra le rocce della valle si aggira un mostro mutante con tre occhi e delle corna.

Girato in poco più di una settimana con un budget ridottissimo, il film è il classico B-movie da drive-in degli anni cinquanta. La sceneggiatura è elementare, i dialoghi spesso involontariamente comici e i personaggi tratteggiati con l’accetta. C'è il cattivo, la giovane innocente, la donna disillusa, lo scienziato che dispensa spiegazioni pseudo-scientifiche e il vecchio con l’asino che sembra arrivato da un altro film per errore.

Ma il vero protagonista, quello che resta impresso nella memoria (anche se per i motivi sbagliati) è il mostro. Creato da Paul Blaisdell, la creatura è uno degli esempi più memorabili di quanto potesse essere ingenuo il design dell'epoca quando i soldi finivano prima ancora di comprare la colla. Con i suoi tre occhi, le corna e una mobilità che ricorda un sacco di patate, il mutante atomico non incute timore, ma una sorta di tenerezza cinematografica.

Dimostrando di non essere del tutto sprovveduto, Corman ha l'accortezza di tenerlo fuori campo per buona parte del film. Una scelta probabilmente dettata dal budget, ma che riesce comunque a creare un minimo di tensione. Il problema nasce quando la creatura appare davvero e ciò che era rimasto nell'immaginazione diventa oggetto di ilarità involontaria.

Il mostro del pianeta perduto è uno di quei film da recuperare più per curiosità storica che per reale valore. Negli anni successivi Corman dimostrerà con il ciclo di Poe e Vincent Price che si può fare grande cinema di genere anche con pochi mezzi. Qui siamo ancora nel territorio degli esperimenti, tra cartone, entusiasmo e tanta buona volontà. Un piccolo reperto di un'epoca ormai scomparsa, da riscoprire con ironia e con un pizzico di nostalgia per i mostri cinematografici più ridicoli.

Film

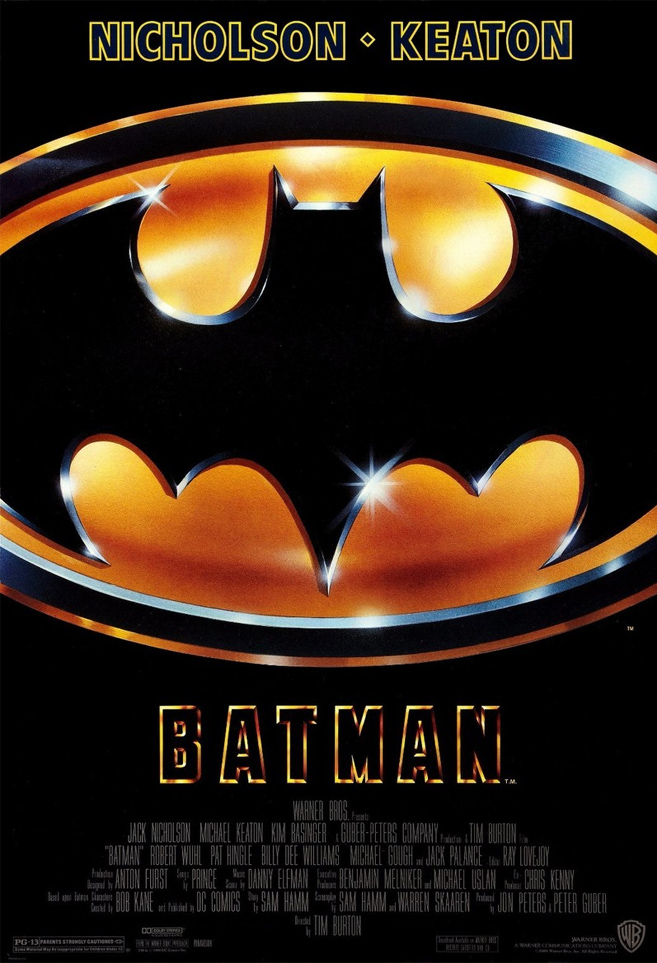

Batman (1989)

di Tim Burton

Quando ho visto per la prima volta al cinema Batman di Tim Burton avevo gli occhi lucidi. Da appassionato di comics americani e amante del Cavaliere Oscuro, per me era un vero e proprio sogno che si avverava. All’epoca i cinecomics, come sarebbero stati chiamati negli anni duemila, non erano affatto popolari. A dirla tutta, a parte il Superman interpretato da Christopher Reeve, i film sui supereroi praticamente non esistevano. Batman, poi, nell’immaginario collettivo era ancora quello della serie televisiva degli anni sessanta, quel Batman pop, sgargiante e volutamente kitsch, lontanissimo dalle atmosfere cupe e dal personaggio tormentato che Frank Miller e Alan Moore stavano ridefinendo nei loro capolavori come Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Year One o The Killing Joke.

Alla fine degli anni ottanta la Warner Bros decise che era arrivato il momento di portare Batman al cinema. Il progetto venne affidato a un giovane Tim Burton, fresco del successo di Beetlejuice, che con la sua estetica gotica e visionaria sembrava perfetto per il personaggio. Mai scelta fu più azzeccata.

A Gotham City, metropoli soffocata dal crimine e dalla corruzione, inizia a circolare la leggenda di Batman, un enorme pipistrello antropomorfo che terrorizza i malviventi. Dietro la maschera si nasconde Bruce Wayne (Michael Keaton), miliardario tormentato dal trauma infantile della perdita dei genitori, impegnato in una crociata solitaria contro la malavita.

Quando Batman si scontra con Jack Napier (Jack Nicholson), un gangster tradito dal suo stesso boss e precipitato in una vasca di rifiuti chimici, nasce il Joker, un folle omicida dal volto deformato in un ghigno permanente, pelle bianca e capelli verdi, con un gusto perverso per l’estetica e la teatralità della morte. Intanto la fotoreporter Vicki Vale (Kim Basinger) cerca di scoprire la verità sull’uomo pipistrello, mentre Gotham diventa il palcoscenico di uno scontro tra due maschere opposte, due nemici che finiscono per rispecchiarsi l’uno nell’altro in modo inquietante.

Il Batman di Tim Burton è, in un certo senso, il padre putativo di tutti i cinecomics moderni. Un film che ha aperto la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo. È un noir travestito da blockbuster, una ballata gotica che vive soprattutto di immagini e atmosfera. Burton, insieme allo scenografo Anton Furst (premio Oscar nel 1990), costruisce una Gotham City straordinaria, un incrocio tra modernismo espressionista e architettura gotica, una città sospesa tra gli anni cinquanta americani e un futuro distopico. È la Gotham che ogni lettore di fumetti aveva immaginato almeno una volta. In questo scenario prendono vita l’iconico costume di Batman, la Batmobile - ancora oggi una delle più belle mai apparse sullo schermo - i gadget, il simbolo del pipistrello. Dal punto di vista estetico e scenografico tutto funziona a meraviglia.

E poi c’è lui. Jack Nicholson.

Qualsiasi discorso su questo film deve fare i conti con il fatto che il suo Joker finisce quasi per cannibalizzare la scena, mettendo in secondo piano lo stesso protagonista. Non per colpa di Keaton, che nonostante le polemiche iniziali sulla sua scelta di casting è bravo e convincente, regalando un Bruce Wayne elegantemente tormentato. Il problema, se così si può chiamare, è che Nicholson è un uragano. Il suo Joker è un clown diabolico che fa ridere e inquieta allo stesso tempo, una celebrazione della follia creativa contro l’ordine ossessivo di Wayne. Probabilmente uno dei migliori Joker della storia del cinema. Le interpretazioni successive, per quanto eccellenti a modo loro, non sono riuscite a scalfire davvero l’impatto di quella performance.

Kim Basinger è bella e affascinante e fa quello che deve fare senza infamia e senza lode. La storia d’amore con Bruce Wayne rimane più funzionale che davvero appassionante, e anche alcuni passaggi della sceneggiatura non sono sempre centrati. Sono però difetti che il film porta con una certa eleganza.

Le musiche orchestrali di Danny Elfman sono semplicemente magnifiche, mentre le canzoni di Prince non mi hanno mai convinto. Le ho sempre trovate un po' fuori posto rispetto all’atmosfera dark del film.

Il successo fu clamoroso e diede vita a un’ondata di seguiti, merchandising e a una delle serie animate più amate di sempre. Burton creò un immaginario così potente e riconoscibile da influenzare ogni versione di Batman venuta dopo. Nolan ha costruito il suo universo proprio in contrapposizione a questa estetica, eppure senza questa pietra miliare probabilmente non avrebbe avuto nulla da cui prendere le distanze.

Thelma

di Joachim Trier

Nel prologo, nei primissimi minuti di Thelma, vediamo un padre puntare il fucile verso sua figlia durante una battuta di caccia nel bosco innevato. La bambina non lo vede, fissa ignara la preda davanti a sé. Lui esita. Abbassa l’arma. Nessuna spiegazione, nessun dialogo. Eppure in quella scena silenziosa, in quei pochi secondi, è racchiusa tutta la forza emotiva del film.

Thelma, diretto da Joachim Trier - danese di nascita ma norvegese d’adozione - è un film difficile da incasellare. Thriller psicologico, dramma di formazione, storia d’amore, a tratti persino horror. Un po' tutto questo, con la grazia di non essere mai completamente niente di tutto ciò. Non a caso nel 2017 è stato scelto per rappresentare la Norvegia agli oscar come miglior film in lingua straniera.

La protagonista, Thelma (Eili Harboe), è una ragazza timida e profondamente segnata da un'educazione religiosa rigida e castrante. Cresciuta in una famiglia cattolica nella provincia norvegese, quando si trasferisce a Oslo per frequentare l’università si trova per la prima volta sola, fuori dal perimetro di controllo dei genitori, esposta al mondo con tutta la sua fragilità. È l’inizio classico di un racconto di formazione. Il primo appartamento, la solitudine della grande città, il tentativo impacciato di integrarsi.

Ma per Thelma il passaggio all’età adulta non riguarda solo esami o nuove amicizie. All’università incontra Anja (Okay Kaya), una compagna di studi brillante e disinvolta che provoca in lei un’attrazione improvvisa e potentissima, qualcosa che non aveva mai sperimentato prima. Ed è proprio nel momento in cui cerca di reprimere ciò che prova che iniziano le crisi. Convulsioni improvvise, apparentemente epilettiche. Poi fenomeni inspiegabili. Qualcosa dentro di lei si sta risvegliando.

Sarebbe fin troppo facile liquidare il film di Trier come una versione scandinava della Carrie di De Palma. Una ragazza repressa, una famiglia soffocante, poteri soprannaturali che esplodono nel momento sbagliato. Il debito artistico esiste ed è evidente, ma Thelma percorre sentieri molto più intimi.

Da vecchio appassionato di fumetti, mi è venuto spontaneo paragonarlo a una versione autoriale di un film su un mutante della Marvel. Una ragazza che scopre i propri poteri in concomitanza con il risveglio della sua sessualità, che non li controlla, che ne ha paura, che li vive come maledizione prima ancora che come dono. È esattamente la parabola di Rogue, raccontata però con la sensibilità di Bergman invece che con quella di Chris Claremont.

Nonostante l’elemento soprannaturale, Thelma resta soprattutto un dramma psicologico sulla rimozione del senso di colpa, sulla repressione esercitata da una famiglia bigotta e sulla scoperta di sé attraverso il corpo e il desiderio. È proprio il risveglio della sessualità - nello specifico dell'omosessualità - a far riemergere i poteri della protagonista, come se il corpo avesse deciso di ribellarsi a una vita di silenzi e divieti. Più cerca di soffocare ciò che prova, più la realtà intorno a lei sembra incrinarsi.

Man mano che la storia procede emergono anche ombre del passato. Thelma non è l’unica donna della famiglia ad aver manifestato questi poteri e soprattutto affiora un evento traumatico che ha segnato in modo irreparabile il rapporto con i suoi genitori.

La regia di Trier è semplicemente elegante. Le atmosfere rarefatte della Norvegia - i laghi ghiacciati, i boschi silenziosi, gli spazi urbani di Oslo - sono fotografate con una bellezza quasi eterea che contrasta, in modo affascinante, con il tumulto emotivo della protagonista. Campi lunghi dall’alto, inquadrature sospese, simmetrie geometriche. Ogni scelta formale sembra avere un peso preciso nella costruzione del racconto. La scena ambientata a teatro, con i corpi di Thelma e Anja che si sfiorano, ha davvero una tensione erotica coinvolgente. Merito anche della giovane Eili Harboe, bravissima nel trasmettere insieme la fragilità e la dolcezza adolescenziale della protagonista e la sua improvvisa, travolgente carica emotiva.

Il film parte piano, quasi in punta di piedi, per poi crescere lentamente in un crescendo di tensione che finisce per incollare allo schermo. Nonostante l’ambientazione gelida e le atmosfere sospese, la pellicola di Trier riesce a essere sorprendentemente calda, sensuale, attraversata da emozioni contrastanti.

Il finale, volutamente ambiguo, potrebbe lasciare insoddisfatto chi cerca spiegazioni nette. Ma è una scelta coerente con lo spirito del film. Thelma non è interessato a spiegare tutto. È interessato a far sentire. E in questo, secondo me, riesce benissimo.

A me è piaciuto molto. Un viaggio emozionante che ricorda come, a volte, per trovare se stessi sia necessario dare fuoco a tutto ciò che ci è stato insegnato.

Film

Whistle - Il richiamo della morte

di Corin Hardy

Whistle - con il solito titolo italiano pensato per identificare subito il genere - è un film horror diretto da Corin Hardy, regista britannico noto per The Hallow e The Nun.

Trama. Un gruppo di adolescenti liceali trova un antico fischietto Maya. Non è un gadget da arbitro distratto, ma un oggetto maledetto che, se viene suonato, evoca nientemeno che la propria morte futura.

Whistle è un teen horror derivativo. Non nel senso in cui lo sono un po' tutti i film - alla fine ogni storia prende in prestito qualcosa - ma nel senso che qui ci si limita a combinare ingredienti altrui senza aggiungere nulla di proprio. I primi titoli che vengono in mente sono Final Destination e Talk to Me, ma potrei citarne decine e decine.

I protagonisti sono quelli che abbiamo già visto mille volte. La ragazza alternativa con il passato difficile, la bionda popolare, il nerd appassionato di fumetti, i bulli con le giacchette da baseball. Insomma il festival dei cliché.

Se la caratterizzazione dei personaggi è quella che è, la sceneggiatura non fa nulla per risollevare le sorti. Anzi, forse è proprio lì che si consuma il vero disastro. Il film si trascina tra dialoghi piatti e situazioni ampiamente prevedibili, mentre le stesse regole della maledizione restano volutamente vaghe. Non per creare mistero, ma perché sembra che nemmeno chi ha scritto il film avesse le idee molto chiare.

Anche la regia di Hardy, tolte alcune inquadrature della fabbrica industriale in lontananza e la sequenza del festival con il labirinto, resta piuttosto piatta e prevedibile. Non c'è una vera costruzione della tensione.

Nemmeno le morti riescono a convincere. Alcune sono spettacolari, ma la CGI piuttosto discutibile finisce per trasformare l'orrore in qualcosa di involontariamente videoludico.

In definitiva Whistle è un film, magari pure scorrevole, ma terribilmente ordinario, di quelli che si guardano su una piattaforma streaming quando non si sa cosa vedere e si finisce per guardare qualunque cosa.

Film

La figlia di Dracula

di Lambert Hillyer

Visto il grande successo ottenuto con La moglie di Frankenstein, la Universal nel 1936 decise che era arrivato il momento di dare una discendenza ufficiale al Conte più famoso della storia del cinema. Nacque così La figlia di Dracula. Diretto da Lambert Hillyer, il film è il sequel diretto di Dracula, il capolavoro di Tod Browning, riprendendo la narrazione esattamente dove l'avevamo lasciata.

Il professor Von Helsing (Edward Van Sloan) viene arrestato dalla polizia londinese con l'accusa di omicidio, dopo essere stato trovato accanto al cadavere impalato di un nobile transilvano. Nessuno, ovviamente, gli crede quando parla di vampiri.

Nel frattempo a Londra arriva la misteriosa Contessa Marya Zaleska (Gloria Holden), accompagnata dal sinistro servitore Sandor (Irving Pichel). La donna è la figlia del Conte Dracula e porta sulle spalle l'eredità della maledizione vampirica. Il suo primo gesto è recuperare il corpo del padre e bruciarlo nella speranza che possa liberarla dalla maledizione del sangue. Purtroppo il rituale non sembra funzionare. La sua non è una brama di potere, ma un disperato desiderio di normalità. Convinta che il vampirismo sia una forma di disturbo psichico, si rivolge al dottor Jeffrey Garth (Otto Kruger), che nel frattempo sta cercando anche di dimostrare l'innocenza di Von Helsing. Garth si ritrova così invischiato in una vicenda sempre più oscura, tra cadaveri che iniziano a comparire nelle strade di Londra e una paziente che, nel vero senso della parola, è letale.

La figlia di Dracula non è un capolavoro, e non ha alcuna intenzione di esserlo. La trama è piuttosto esile e la tensione viene spesso alleggerita da siparietti comici con poliziotti impacciati o dai bisticci romantici tra il dottor Garth e la sua segretaria. Eppure, nonostante queste derive che mitigano l'orrore, il film mantiene una sua dignità e risulta, complice la breve durata, abbastanza gradevole.

Parte del merito va alle scenografie - il castello di Dracula è lo stesso riciclato dal film di Browning - e alle atmosfere nebbiose e e decadenti che deve molto più all'espressionismo tedesco che alla tradizione hollywoodiana.

Ma il vero punto di forza del film è la Contessa Zaleska. Gloria Holden, che da quanto si racconta detestava questo ruolo, la interpreta con un distacco quasi malinconico, come se recitasse controvoglia. Paradossalmente è proprio questa freddezza a funzionare, perché finisce per combaciare perfettamente con il personaggio. Marya è una vampira che non vuole essere una vampira. Guarda i propri impulsi con disgusto e cerca disperatamente una cura per una condizione che considera una malattia da estirpare.

L'aspetto più interessante, però, è che la Contessa Zaleska è anche una vampira lesbica. La scena in cui seduce una giovane modella per placare la sua sete resta uno dei momenti più esplicitamente saffici che il cinema hollywoodiano degli anni trenta riuscì a far passare sotto lo sguardo vigile del Codice Hays. Il tutto inquadrato, naturalmente, come una patologia da guarire - il vampirismo come metafora dell'omosessualità, l'omosessualità come malattia da debellare con l'aiuto di uno psichiatra.

Nel complesso, La figlia di Dracula è un film gradevole, persino più di quanto la sua reputazione di "sequel minore" lasci intendere. Un film che tra una battuta e un bisticcio sentimentale, riesce a sussurrare verità scomode, avvolgendole nel fumo denso di un castello della Transilvania.

Film

Exit 8

di Genki Kawamura

Mi sono visto in "anteprima" Exit 8, film giapponese di Genki Kawamura, scrittore e produttore eclettico che molti conoscono come autore del romanzo Se i gatti scomparissero dal mondo. Presentato all’ultimo Festival di Cannes, il film - in arrivo nelle sale italiane in primavera - è l’adattamento di un videogioco indipendente del 2023 ambientato in un corridoio della metropolitana da cui non si riesce a uscire.

Un uomo senza nome - i titoli lo chiamano semplicemente The Lost Man - si trova all'interno di un vagone della metropolitana quando riceve una telefonata dalla sua ex che gli comunica di essere incinta. Incapace di dargli una risposta e colto dall'ansia della responsabiltà, esce dal vagone dirigendosi verso l’uscita, ma si ritrova intrappolato in un corridoio sotterraneo che si ripete all’infinito. Piastrelle bianche, luci al neon, cartelloni identici, un uomo - il Walking Man - che cammina sempre nella stessa direzione. Sul muro, un cartello con le istruzioni: se noti un’anomalia, torna indietro. Se tutto sembra normale, prosegui. L’obiettivo è raggiungere l’Uscita 8. Ogni errore riporta al punto di partenza.

Il film si articola in tre capitoli, ciascuno focalizzato su un personaggio diverso intrappolato nello stesso labirinto: il protagonista, l'uomo che cammina e un bambino. Tre prospettive, un unico corridoio, un unico vicolo cieco esistenziale.

Adoro i film psicologici a incastro, i puzzle contorti in cui per uscire da uno spazio chiuso devi trovare indizi e capire come procedere per trovare l'uscita. Penso a Cube, a Exam - film dove l’ambiente diventa un avversario e la logica è l’unica arma. E adoro ancora di più i film che abitano nei non-luoghi, gli spazi liminali che smettono di essere di passaggio e diventano trappole spazio temporali.

Exit 8 è tutto questo. E' il nastro di Moebius, rappresentato, peraltro, in uno dei pannelli pubblicitari nella celebre rappresentazione di Escher - un altro tizio che di labirinti impossibili se ne intendeva. Un loop infinito senza né inizio né fine, in cui avanti e indietro sono la stessa cosa.

La prima mezz’ora è eccellente. La lunga soggettiva iniziale, le luci al neon, il corridoio asettico. Tutto contribuisce a creare un senso di straniamento crescente. Guardando il film mi è venuto in mente The Backrooms, quel corto in stile found footage che gira da anni su youtube ambientato in un labirinto infinito di stanze giallastre illuminate da neon ronzanti. Proprio oggi ho scoperto che la A24 sta per distribuire un lungometraggio basato proprio su questo corto. Bene.

Tornando a Exit 8, il film non vive solo dell'espediente labirintico, ma ha un messaggio sociale chiaro già nella scena iniziale. Ci troviamo in un un vagone della metropolitana affollato, tutti chini sullo smartphone, il protagonista che ascolta in cuffia il Bolero di Ravel - che della ripetività ha fatto la propria ragione d'essere - mentre una madre con un neonato che piange in braccio viene aggredita verbalmente da un passeggero sotto gli occhi indifferenti di chiunque. Nessuno interviene. Nessuno alza lo sguardo.

In questo senso il loop del corridoio rappresenta una metafora dell'alienazione e l'isolamento, dell'incapacità di assumersi responsabilità, di cogliere le "anomalie" nella ripetitività della nostra vita quotidiana.

Non è un film perfetto. Nel secondo atto perde un po’ di slancio e la ripetizione, inevitabilmente, si fa sentire, anche se le anomalie aumentano - coraggiosa la citazione esplicita di Shining di Stanley Kubrick. La sottotrama sentimentale smorza leggermente la tensione, ma è funzionale alla storia con il bambino.

Paradossalmente, il capitolo più interessante è quello del Walking Man. È l’uomo che ignora i segnali, che sceglie di non vedere e finisce per diventare parte dell'ingranaggio, un fantasma che cammina in eterno. Quando si ferma e sorride, trasformandosi lui stesso in anomalia, ho fatto un salto e mi è venuto in mente Smile. Sarà che a me i ghigni e sorrisi fuori posto, da vecchio lettore di fumetti, mi inquietano parecchio.

In definitiva, Exit 8 è un film interessante che merita la visione, soprattutto se amate il cinema di confinamento e l'horror che lavora sulla paranoia più che sul sangue e gli effetti speciali.

Film

H.P. Lovecraft - Dagon e altri racconti brevi

Sergio Vanello

Fin da adolescente ho sempre avuto un debole per H.P. Lovecraft.

Ogni volta che esce un’edizione particolare, un volume accattivante, sento l’irrefrenabile bisogno di aggiungerlo alla mia libreria. Per fortuna, più che altro per le mie tasche, non sono un collezionista compulsivo. Però sì, uno scaffale intero dedicato a Lovecraft ce l'ho.

Il suo immaginario ha contaminato letteratura, cinema, videogiochi e, naturalmente, anche il fumetto. Non stupisce quindi che nel 2025, per la collana horror della Edizioni NPE, sia arrivato in libreria H.P. Lovecraft – Dagon e altri racconti brevi, in cui Sergio Vanello rielabora otto storie del solitario di Providence con uno sguardo personale e pittorico.

Si passa dall’orrore marino e viscerale di Dagon, con quel naufrago alla deriva che approda su una terra melmosa abitata da qualcosa di antico e innominabile, alle atmosfere sospese e quasi fiabesche di Celephaïs. Dalle geometrie impossibili di Dall’altrove alla desolazione ancestrale de La città senza nome. E poi ancora il delirio di Hypnos, il grottesco nero di Nella cripta, la contaminazione silenziosa de Il colore venuto dallo spazio e l’incubo domestico de I sogni nella casa stregata. Otto frammenti di abisso, concentrati in poche pagine ciascuno.

Vanello, che è pittore oltre che fumettista, alterna tavole in bianco e nero a china a interventi ad acquerello, scegliendo di volta in volta il registro visivo più adatto al racconto. Il risultato è un volume graficamente vario, mai monotono, che cerca per ogni storia una propria identità. I racconti sono brevissimi, sette o otto pagine al massimo, e come ricorda Paolo Di Orazio nella prefazione, richiamano alla mente i vecchi fumetti horror americani degli anni cinquanta, quelli della EC Comics o della Warren, per intenderci.

A mio parere l’anima del progetto avrebbe respirato meglio in un’edizione più popolare, magari brossurata, più economica, capace di evocare quelle riviste antologiche da edicola. Ma il fumetto popolare, ormai, è quasi un ricordo e come sappiamo il mercato si è spostato verso la graphic novel da libreria.

In conclusione, non è il miglior adattamento lovecraftiano che mi sia capitato tra le mani, ma è un modo piacevole per rileggere otto storie realizzate attraverso uno sguardo artistico coerente e personale.

Fumetti

Solaris

di Andrej Tarkovskij

Solaris di Andrej Tarkovskij del 1972 è considerato un’opera di fantascienza imprescindibile, un capolavoro del cinema mondiale, uno di quei titoli che compaiono in ogni lista dei "film da vedere prima di morire". Io non lo avevo mai visto, così come non conosco il cinema di Tarkovskij, ma sapevo che non avrei trovato astronavi scintillanti o esplosioni spettacolari, bensì un viaggio filosofico e intimista, lontano anni luce dalla fantascienza classica.

Tratto dall'omonimo romanzo di fantascienza del 1961 dello scrittore polacco Stanislaw Lem, Solaris è stato etichettato come "la risposta sovietica a 2001: Odissea nello spazio". In realtà i punti di contatto con il film di Kubrick sono pochi. Entrambi usano la fantascienza come pretesto per interrogarsi sulla condizione umana e condividono un ritmo contemplativo, ma le loro strade divergono presto, sia per estetica che per intenzioni.

In Italia Solaris arrivò in sala mutilato dei primi quaranta minuti e con un doppiaggio dialettale piuttosto discutibile. Lo stesso Tarkovskij, dopo aver visionato questa versione, chiese che il suo nome venisse rimosso dai titoli di testa. Fortunatamente oggi è disponibile l'edizione integrale restaurata, in russo e con sottotitoli.

E' questa la versione che ho guardato.

In un futuro non meglio precisato, lo psicologo Kris Kelvin viene inviato su una stazione spaziale orbitante attorno al pianeta Solaris, un mondo ricoperto da un misterioso oceano gelatinoso. Il suo equipaggio si è ridotto a tre soli componenti, le comunicazioni sono sempre meno frequenti, e i pochi messaggi che arrivano sono in parte incomprensibili.

Una volta a bordo della stazione, Kelvin scopre che uno dei tre scienziati si è suicidato. Gli altri due, Snaut e Sartorius, si comportano in modo evasivo e paranoico. Ben presto emerge la verità. L’oceano di Solaris è un’entità senziente, capace di materializzare i ricordi più profondi e dolorosi degli esseri umani, trasformandoli in presenze fisiche. Kelvin si ritrova così davanti a Hari, la moglie morta suicida anni prima (interpretata da Natalya Bondarchuk, la presenza più vibrante dell’intero cast). Non è un fantasma. Non è un’allucinazione. È una replica perfetta, ignara della propria natura, capace di soffrire, di ricordare, di amare.

Mi sono avvicinato a Solaris con grandi aspettative e con la consapevolezza di stare per guardare un’opera consacrata dalla critica. E i pregi sono evidenti. I primi quaranta minuti, proprio quelli che furono tagliati nella versione italiana, sono di una bellezza ipnotica. Le sequenze nella dacia russa, l’erba che ondeggia sott’acqua, la natura che respira lentamente, sono immagini di rara potenza. La fotografia di Vadim Yusov è straordinaria e la colonna sonora di Eduard Artem’ev, tra sintetizzatori e rielaborazioni di Bach, costruisce un’atmosfera sospesa, malinconica, quasi metafisica.

Il mio problema è iniziato quando lasciamo la Terra.

Se Kubrick cercava un realismo tecnico quasi ossessivo, Tarkovskij sceglie una strada completamente diversa, più interiore, quasi domestica. Vedere il protagonista - che ha peraltro una somiglianza con Paolo Villaggio abbastanza difficile da ignorare una volta che ci si fa caso - aggirarsi spaesato in maglioncino, canottiera o giacca e cravatta in una stazione spaziale che sostanzialmente consiste in un corridoio curvo percorso avanti e indietro più volte, una camera da letto, e in un salottino di lusso completo di candele e mobili in stile borghese dell'ottocento... beh, io l'ho trovato poco credibile. Capisco che a Tarkovskij interessi rappresentare l'inconscio, che lo spazio, per lui, è solo una metafora. È una scelta coerente e legittima. Volendo è come la stanza rococò nel finale di 2001: Odissea nello spazio, però la dissonanza con le aspettative rimane, e fa il suo lavoro sottotraccia per tutta la durata del film.

E poi c’è la lentezza. Io amo il cinema lento, quando il tempo dilatato diventa immersione. Qui però, nella parte centrale, ho avvertito una dilatazione eccessiva, quasi estenuante, che mi ha fatto sprofondare in un torpore permanente. Non ho letto il romanzo di Lem, quindi non so quanto il regista sia rimasto fedele al testo (si dice che Lem odiasse il film perché Tarkovskij aveva trasformato una riflessione scientifica in un dramma morale), ma di certo la trasposizione non è fatta per essere metabolizzata facilmente.

Dopo due ore e tre quarti resta la sensazione di aver assistito a qualcosa di grande, imponente, profondo. Solaris parla dell’incapacità dell’essere umano di confrontarsi con ciò che supera i propri schemi mentali. Parla del lutto come prigione, della memoria che diventa materia, del confine sottilissimo tra amore e proiezione, tra realtà e desiderio.

Eppure, pur riconoscendone la forza filosofica e la coerenza poetica, l’ho trovato ostico, lento e, a tratti, poco coinvolgente.

Probabilmente dovrei rivederlo. Forse con uno stato d’animo diverso, senza il peso del capolavoro annunciato. Per ora guardo Solaris con immenso rispetto. Ma lo faccio dalla riva, senza avere ancora il coraggio di tuffarmi davvero in quell’oceano.

Memento

di Christopher Nolan

A cavallo degli anni duemila sono usciti alcuni dei miei film preferiti di sempre. Tra questi c'è quello che per me resta il capolavoro insuperato di Christopher Nolan. La prima volta che ho visto Memento rimasi profondamente destabilizzato, come se stessi cercando di risolvere un cubo di Rubik sopra un tagadà (sì, lo so, una metafora che capiranno solo quelli cresciuti negli anni ottanta).

Secondo lungometraggio di Nolan dopo Following, la sceneggiatura di Memento nasce da un racconto breve del fratello Jonathan, Memento Mori, scritto qualche anno prima ma pubblicato solo dopo l’uscita del film. Christopher lo fece suo e, con il consenso del fratello, ne stravolse la struttura rendendola più complessa, visiva e decisamente labirintica.

Leonard Shelby (Guy Pearce) è un ex investigatore assicurativo che a causa di un trauma subito durante l'aggressione in cui è morta sua moglie, soffre di amnesia anterograda. La sua memoria a breve termine si resetta ogni dieci minuti. Il passato remoto è intatto, almeno fino alla tragedia, ma non riesce ad acquisire nuovi ricordi. Per lui il presente non esiste, è un frammento che si dissolve di continuo. Leonard vive per vendicarsi e si affida a foto polaroid annotate, frasi scarabocchiate su fogli volanti e a informazioni tatuate sulla pelle, mentre dà la caccia a "John G.", l'uomo che ha distrutto la sua vita. Intorno a lui ruotano due figure chiave: Natalie (Carrie-Anne Moss), una donna ambigua che sembra volerlo aiutare ma le cui motivazioni restano opache, e Teddy (Joe Pantoliano), un uomo fastidiosamente troppo amichevole che forse conosce Leonard meglio di quanto Leonard conosca se stesso.

Il vero colpo di genio, la forza di questo film, sta nel montaggio e nella modalità con cui la storia viene raccontata. Nolan non usa la struttura non-lineare per fare l'intellettuale o complicare le cose inutilmente (come forse gli è scappato di mano in qualche opera successiva). Qui il montaggio è funzionale all’esperienza emotiva. Serve a farci entrare nella mente del protagonista, a farci vivere il suo stesso smarrimento.

Il film si divide in due linee temporali. Le sequenze a colori procedono a ritroso, dalla fine della storia verso il centro. Quelle in bianco e nero avanzano in ordine cronologico. Quando le due linee si incontrano, il cerchio si chiude. Ogni scena a colori inizia esattamente dove quella successiva (nella realtà del film, la precedente) finisce, quindi noi non sappiamo mai perché ci troviamo in quella situazione. In pratica lo spettatore si trova nella stessa condizione cognitiva del protagonista. Come Leonard, anche noi entriamo in ogni scena senza sapere come ci siamo arrivati. Come lui, dobbiamo raccogliere indizi, fare deduzioni, fidarci (o non fidarci) di chi ci sta davanti. Il risultato è uno smarrimento autentico, non costruito artificialmente attraverso la suspense tradizionale, ma strutturale, incorporato nell'architettura stessa del film.

Nell'edizione home video europea esiste una versione con il montaggio rimontato in ordine cronologico lineare. Scopriamo quindi che la storia è più semplice di quanto il film voglia far credere. Attenzione, da qui in avanti la spiegazione di Memento in cui svelo elementi cruciali della trama. Nel tentativo di salvare la moglie da un aggressione in casa sua da parte di due uomini, Leonard subisce un trauma cranico sviluppando una grave forma di amnesia che gli fa dimenticare le cose dopo appena dieci, quindici minuti. Contrariamente a quanto Leonard sceglie di ricordare, sua moglie sopravvive all'aggressione. Il personaggio di Sammy Jankis - l'uomo affetto dallo stesso disturbo di Leonard, di cui il protagonista racconta in dettaglio, in realtà è lo stesso Leonard. E' la moglie che non riuscendo a gestire la condizione del marito, lo mette alla prova con l'insulina, morendo per overdose a causa delle ripetute iniezioni somministrate da Leonard stesso, che non ricordava di averle appena fatte. Una colpa rimossa, trasformata in racconto su un altro.

Leonard ha già trovato e ucciso il vero aggressore molto prima dell’inizio del film. Ma non lo ricorda. Teddy, poliziotto corrotto che conosce la verità, lo usa come strumento per eliminare criminali, fornendogli ogni volta un nuovo “John G.” da inseguire, finendo inconsapevolmente per diventare lui stesso vittima dell’ossessione che ha alimentato. Il nostro protagonista è, in altre parole, un killer seriale convinto di essere un vendicatore.

Oltre al virtuosismo tecnico, Memento è un film che pone domande profondamente filosofiche. Leonard ripete che “i ricordi sono interpretazioni, non fatti”, eppure si fida ciecamente dei suoi tatuaggi. Ma chi ha deciso cosa tatuare? Quanto siamo disposti a manipolare la realtà pur di costruirci una narrazione che ci permetta di andare avanti? Se chiudi gli occhi, il mondo esiste ancora, oppure sopravvive solo la versione che ti racconti per non impazzire?

Memento è uno di quei film che richiede più di una visione. Ogni volta che lo rivedi scopri un dettaglio nuovo, e soprattutto ti accorgi che non è invecchiato di un giorno. Nolan tornerà spesso a esplorare il tema del tempo e della memoria ma, in alcuni casi - penso soprattutto a Inception e Tenet - la complessità sembrerà più un esercizio di stile fine a se stesso che una necessità narrativa ed emotiva.

Memento, invece, con un budget ridotto da film indipendente e zero effetti speciali, riesce ancora oggi a essere più disorientante ed emozionante di qualsiasi blockbuster successivo.

Un cult movie memorabile.

Film

28 anni dopo - Il tempio delle ossa

di Nia DaCosta

Nel 2025 Danny Boyle e Alex Garland, con 28 Anni Dopo, primo capitolo di una trilogia pianificata, hanno ripreso la storia iniziata nel 2022 con 28 Giorni Dopo, il film che aveva ridefinito il genere horror zombie trasformando le isole britanniche in una zona di quarantena dimenticata dal resto del mondo.

Il Tempio delle Ossa è il secondo capitolo della trilogia, questa volta affidato a Nia DaCosta, già regista del sequel di Candyman del 2021 e del discusso The Marvels.

Il risultato? Un film che accetta la sfida di evolversi, proprio come il virus che racconta, regalandoci un capitolo cupo, ritmato e sorprendentemente più interessante del previsto.

La storia riprende esattamente da dove si era interrotta. Spike (Alfie Williams), il ragazzo cresciuto sull'isola tidale, è finito nelle grinfie di una banda di giovani violenti in tuta da ginnastica e parrucche bionde, guidati dal folle Sir Lord Jimmy Crystal (Jack O'Connell), un giovane convinto di essere il figlio di Satana.

Parallelamente seguiamo le vicende del Dottor Kelson (Ralph Fiennes), un medico che ha dedicato gli anni dell'apocalisse alla ricerca scientifica sul virus. Il suo soggetto d'interesse principale è Samson (Chi Lewis-Parry), un infetto Alpha tenuto sotto sedazione.

Partiamo da una premessa. Il finale di 28 Anni Dopo mi aveva lasciato parecchio perplesso e non mi invogliava a seguire il capitolo successivo. E invece, finito di vedere Il Tempio delle Ossa, mi devo ricredere. Questo secondo capitolo mi è piaciuto molto di più del suo predecessore. Per carità, rispetto al copostipite siamo lontani (28) anni luce - anche perchè si tratta di un'opera difficile da eguagliare - ma alla fine il film diretto dalla DaCosta l'ho trovato solido e stimolante.

La prima cosa che colpisce di questo capitolo è la scelta, quasi provocatoria, di mettere ai margini quello che credevamo fosse il protagonista. Spike, il ragazzino che avevamo imparato a conoscere nel capitolo precedente, viene qui ridotto a un testimone muto, uno spettatore passivo della violenza che lo circonda. Il film si concentra principalmente sulla contrapposizione tra fede e scienza, incarnata in modo quasi archetipico dai due filoni narrativi. Da una parte i "Jimmys", che con il loro satanismo, le razzie, le atrocità inflitte ai sopravvissuti, rappresentano una versione distorta e brutale della fede come strumento di controllo. Paradossalmente risultano più disumani degli stessi infetti. Dall’altra il dottor Kelson, che nella sua ostinazione scientifica, rappresenta la razionalità che prova a dare un senso all’orrore. E' proprio la relazione tra Kelson e Samson, l'infetto alpha che viene sedato con la morfina, a essere la parte più interessante del film. La scoperta che il virus agisce non solo a livello fisico ma anche psicologico, che sotto l'offuscamento della malattia sopravvive una coscienza, un individuo, la memoria di chi si era prima, è la svolta più significativa dell'intero film.

Il tempio delle ossa ha un buon ritmo, scene splatter, crocifissioni e torture, alternate a momenti di riflressioni e grottesco dark humor.

E poi c’è quella scena. [spoiler on] Quando Ralph Fiennes entra in scena nei panni del Vecchio Caprone, una personificazione di Satana che sembra uscita da un incubo di Bosch, e mette in piedi un sabba infernale sulle note di "The Number of the Beast" degli Iron Maiden, il film raggiunge il suo apice visionario. È un momento eccessivo, quasi kitsch, ma talmente liberatorio da risultare irresistibile. Ho letto che qualcuno l’ha trovata ridicola. Io l'ho accolta con un sorriso complice. Un po’ di ironia, ogni tanto, non guasta. [spoiler off]

Alla fine Il tempio delle ossa ha un buon ritmo, una regia solida, una grande performance di Fiennes e una colonna sonora che spazia da Hildur Guonadóttir agli Iron Maiden passando per i Duran Duran. Chi si aspettava soltanto zombie e inseguimenti probabilmente rimarrà deluso. Gli altri usciranno dalla sala con un sorriso storto e con la voglia di rivedere nel terzo capitolo un personaggio che non nomino, ma che chiunque abbia seguito la saga saprà di chi sto parlando.

Film

Il delitto perfetto

di Alfred Hitchcock

C'è una certa ironia nel fatto che uno dei thriller più tesi e congegnati della storia del cinema sia stato liquidato dal suo stesso autore come un semplice lavoro su commissione. Alfred Hitchcock, intervistato da François Truffaut nel celebre Il cinema secondo Hitchcock, liquida Dial M for Murder come un film minore, robetta contrattuale.Truffaut non era d'accordo. E con il senno di poi, nemmeno noi.

Il delitto perfetto esce nel 1954, in un momento in cui Hitchcock è già un nome che da solo basta a riempire le sale. Alle spalle ha Rebecca, Notorius, Io ti salverò, Nodo alla gola. Davanti, e probabilmente già nella testa, ha La finestra sul cortile, che arriverà nello stesso anno. In mezzo, quasi come una pausa tra capolavori conclamati, c'è questo adattamento dell'omonima pièce teatrale di Frederick Knott, girato per la Warner Bros in Technicolor e, dettaglio curioso, in formato 3D, tecnologia che Hollywood stava sperimentando nel disperato tentativo di arginare la minaccia della televisione. Hitchcock trovava irritante questa tecnologia, ma nonostante dovette scendere a numerosi compromessi costretto com’era a muoversi con macchine da presa ingombranti in spazi ristretti, il regista riuscì a utilizzarla con un’intelligenza fuori dal comune.

Il film è ambientato a Londa ma in pratica si svolge quasi esclusivamente all'interno di un appartamento. Un unico spazio, poche stanze, una manciata di personaggi.

Tony Wendice (Ray Milland), ex tennista mantenuto dalla ricca moglie Margot (Grace Kelly), scopre che lei lo tradisce con Mark Halliday (Robert Cummings),uno scrittore americano. Potrebbe chiedere il divorzio. Sarebbe la scelta più semplice. Ma lo lascerebbe senza un soldo. Così decide di progettare l’omicidio perfetto. Ricatta un vecchio compagno di college dai trascorsi loschi, Swan (Anthony Dawson), e lo ricatta perché commetta l'omicidio per suo conto. Il piano è di una semplicità disarmante con un meccanismo da orologeria: Tony a cena con Mark, chiamerà Margot da una cabina telefonica, la donna si alzerà per rispondere, Swan, che intanto sarà penetrato in casa e nascosto dietro le tende, farà il resto. Tutto è calcolato al secondo, dalle chiavi nascoste sotto il tappeto al timing della chiamata. Naturalmente, qualcosa va storto.

Parliamoci chiaro, se paragonato ai capolavori che verranno dopo, Il delitto perfetto potrebbe apparire come un'opera "minore", quasi un esercizio di stile. Eppure, a livello di sceneggiatura, siamo a un passo dalla perfezione assoluta. La sua natura profondamente teatrale, con quel set unico che potrebbe essere un limite, qui diventa quasi un valore aggiunto, il motore di una tensione che ancora oggi, a distanza di settant'anni, non ha perso di efficacia.

Il cuore pulsante del film è la sequenza del delitto, un manuale di come si costruisce l'ansia cinematografica attraverso il montaggio e i contrattempi. L'orologio di Tony che si ferma, la cabina telefonica occupata, il killer che aspetta dietro la tenda mentre noi, spettatori complici e impotenti, sentiamo il sudore freddo scenderci lungo la schiena. Davvero magistrale

Ray Milland è un villain affascinante, elegante, calcolatore. È talmente lucido da risultare quasi ammirabile, e per un attimo ci sorprende a tifare per lui. Grace Kelly, al primo dei tre film con Hitchcock, è luminosa e fragile insieme, una presenza che riempie lo schermo con la sola grazia di un gesto. Intorno a loro, comprimari solidissimi che danno ritmo e credibilità all’intreccio, soprattutto John Williams nell'acuto e impagabile ruolo dell'ispettore Hubbard.

Il film ha qualche ingenuità - certi dialoghi mostrano l'età, alcune soluzioni narrative sembrano tirare troppo la corda - ma regge. Regge perché la tensione non cala mai davvero, perché la sceneggiatura è costruita con una precisione rara, e perché Hitchcock, anche quando lavora "per contratto", dimostra di essere Hitchcock.

The Housemaid - Una di famiglia

di Paul Feig

Nel vedere The Housemaid - Una di famiglia, non avevo grandi aspettative. Il regista Paul Feig ha costruito la sua carriera su commedie demenziali di vario grado, il romanzo omonimo di Freida McFadden da cui è tratto profuma di bestseller da spiaggia con retrogusto da Harmony col frustino, e poi c’è Sydney Sweeney, attrice nota al grande pubblico più per le sue forme che per la profondità della sua filmografia. Tre elementi, tre campanelli d’allarme. Eppure, eccomi qui a scriverne.

Millie, una giovane donna alla disperata ricerca di un lavoro e di un alloggio che le permettano di usufruire della libertà condizionata, viene assunta come domestica da Nina (Amanda Seyfried), moglie ricca, bellissima e apparentemente sull’orlo di un esaurimento nervoso. Nella lussuosa villa troviamo il marito Andrew (Brandon Sklenar), bello, ricco, premuroso. Insomma, l’uomo perfetto, e la giovane Cece, una bambina algida e distaccata che tratta la nuova arrivata come un corpo estraneo. La domanda che sorge spontanea è perché una donna paranoica e instabile come Nina abbia assunto come domestica una gnocca assurda.

La prima metà del film, un’ora abbondante, è quasi imbarazzante. Un thriller erotico patinato con odiose musichette pop che sembra pensato per il pubblico che ha amato Cinquanta sfumature di grigio. Domestica giovane e formosa che si invaghisce del marito belloccio della padrona di casa nevrotica che l'ha assunta. Difficilmente abbandono un film che non mi piace, ma qui stavo seriamente vacillando. Poi arriva la seconda parte, e qualcosa finalmente si muove.

Dalla seconda metà in poi The Housemaid abbandona la patina di film per casalinghe dai sogni bagnati per trasformarsi in un thriller psicologico che non disdegna dosi massicce di sadismo e violenza inaspettata, virando nel finale verso il revenge-movie. Il ritmo si fa più serrato, con qualche colpo di scena che, pur essendo prevedibile per chi mastica il genere, riesce almeno a tenere desta l'attenzione.

In definitiva, The Housemaid è un film che vorrebbe essere una riflessione sull’elitarismo della classe benestante, sul maschilismo tossico e sulle dinamiche di potere che si celano dietro le ville di Long Island, ma che alla fine, dietro tutte queste belle intenzioni, non fa altro che spogliare la Sweeney alla prima occasione utile.

Primo tempo da 4. Secondo tempo da 6. Fate voi la media.

Ben - Rabbia animale

di Johannes Roberts

Primate, è il titolo originale di un horror uscito in Italia proprio in questo inizio di 2026 con il titolo Ben - Rabbia Animale (come se il pubblico italiano avesse bisogno di un manuale d'istruzioni allegato al biglietto). Johannes Roberts, regista inglese che ha diretto diversi film di genere, firma una sorta di slasher con uno scimpanzé al posto di Michael Myers, omaggiando i classici del terrore animale come il Cujo di Stephen King o il sottovalutato Monkey Shines di Romero.

Lucy, una giovane universitaria, torna per le vacanze a casa dove il padre Adam, romanziere di successo sordo dalla nascita, vive con la sorella minore Erin e Ben, uno scimpanzé addomesticato che è ormai un membro della famiglia. Nella bellissima casa alle Hawaii affacciata su una scogliera, Lucy si porta dietro due amiche, l’amica del cuore e quella antipatica, con la voglia di fare festa a bordo piscina invitando altri giovani infoiati mentre papà è in giro a promuovere il suo ultimo libro. Ben, tuttavia, ha altri programmi per la serata. Morso da una mangusta, contrae la rabbia e quella che doveva essere una vacanza rilassante si trasforma rapidamente in un incubo.

Primate è un film dichiaratamente derivativo che mescola home invasion, eco-vendetta animale, teen slasher e puro survival horror, il tutto compresso in poco più di novanta minuti. I giovani personaggi esistono essenzialmente per essere inseguiti, terrorizzati e, nella maggior parte dei casi, fatti a pezzi. Il tema del rapporto tra uomo e animale, che avrebbe potuto offrire spunti più complessi, rimane sullo sfondo senza essere davvero approfondito.

Eppure, detto questo, il film funziona. E funziona piuttosto bene.

Il merito va diviso tra la regia di Roberts e la realizzazione tecnica. La scelta di affidarsi quasi esclusivamente agli effetti pratici – lo scimpanzé Ben è interpretato da un attore in costume, supportato da animatronics e da un uso misurato della CGI – restituisce quella fisicità tangibile che molto horror contemporaneo ha perso a forza di digitale. La tensione è costruita con mestiere, le sequenze d’azione sono efficaci e le scene violente sono decisamente splatter e brutali. Ottima anche la colonna sonora anni ottanta.

In definitiva, Ben - Rabbia animale è un horror cattivo e senza fronzoli, della durata giusta, che intrattiene con efficacia e lascia lo spettatore soddisfatto, pur senza offrire molto su cui riflettere a visione conclusa. Ma, in fondo, va bene anche così.

Film

La ciociara

di Vittorio De Sica

Nonostante La Ciociara figuri da decenni in qualsiasi lista che si rispetti del cinema italiano, confesso che non l'avevo mai visto. Si, lo so, è come abitare a Roma e non essere mai andato al Colosseo. Il problema, come ho già scritto in altre occasioni, è che il neorealismo non è il mio genere. Da giovane ho sempre preferito le storie dei mostri che non esistono, quelle che esplorano profondamente la psiche umana. Eppure, in questa fase della vita che diplomaticamente potrei chiamare tarda maturità, ho deciso di vedermi i cosidetti capolavori che per anni ho ignorato.

Diretto da Vittorio De Sica nel 1960, la storia, come tutti sapranno, è tratta dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia. Da adolescente ho divorato i suoi libri, ma La Ciociara non era tra questi perchè i romanzi che parlavano di guerra non mi interessavano avendo già da giovane una spiccata preferenza per quelli più introspettivi ed esistenziali.

Come è noto, per il ruolo di Cesira era stata scelta Anna Magnani ma per una serie di vicissitudini che non vi sto a riportare, trovate tutto su wikipedia o altri canali, Carlo Ponti, il produttore, decise di far interpretare il ruolo della protagonista a sua moglie, Sophia Loren. Una scelta che si rivelò più che azzeccata, visto che quell’interpretazione le valse l'Oscar come miglior attrice, prima italiana a conquistarlo in una categoria attoriale.

Siamo nell’Italia del 1943. Nonostante l’armistizio sia nell’aria, Roma continua a essere bombardata. Cesira, vedova che gestisce un piccolo negozio di alimentari e madre della giovane Rosetta (Eleonora Brown), ragazza dal cuore puro e ancora ingenuo, decide di lasciare la capitale per rifugiarsi nella sua terra d’origine, la Ciociaria, convinta che lì la guerra non possa raggiungerla. Tra montagne, rifugi di fortuna e paesi sospesi nel tempo, le due donne incrociano le vite di altri sfollati e quella di Michele (Jean-Paul Belmondo), giovane intellettuale antifascista. I mesi scorrono tra fame, attese e paure. Quando gli alleati sfondano il fronte di Cassino e la liberazione sembra finalmente a portata di mano, madre e figlia riprendono la strada verso Roma. Ma lungo il cammino, in una chiesa abbandonata, entrambe vengono violentate da un gruppo di soldati marocchini appartenenti alle truppe coloniali francesi. Un episodio che segna in modo irreversibile le loro vite e spezza definitivamente ogni illusione di salvezza.

La ciociara è un film che si divide nettamente in due parti. Nella prima metà, nonostante la guerra incomba - le bombe che cadono dal cielo, l’anziano ucciso in bicicletta, i fascisti a caccia di disertori - si respira un tono sorprendentemente leggero, quasi da commedia popolare italiana. Si ride, ci si affeziona ai personaggi, ci si lascia distrarre. In questa fase la sensualità di Sophia Loren è dirompente, buca letteralmente lo schermo. Si muove tra gli sfollati con una grazia un po’ civettuola, consapevole dell’effetto che produce. La sua Cesira è una madre feroce nella protezione della figlia che usa la seduzione come strumento di sopravvivenza. Il Michele interpretato da Jean-Paul Belmondo, invece, non mi ha convinto fino in fondo. Dovrebbe rappresentare la coscienza morale e intellettuale della vicenda, ma l’ho percepito come un elemento leggermente forzato, più simbolico che realmente incisivo. Fino a quel momento, a distinguere davvero il film è soprattutto la presenza magnetica della Loren.

Poi arriva la chiesa di Sant’Eufemia e tutto cambia. La violenza irrompe come uno schiaffo improvviso, e l’effetto è devastante proprio perché spezza quel tono quasi familiare costruito fino a lì. Sia chiaro, pur non avendo mai visto il film né letto il romanzo, conoscevo già l’episodio, quindi ero preparato. Ma la scena dello stupro riesce comunque a riversarti addosso tutto l’orrore della guerra, rendendolo quasi insopportabile.

Finito il film, ho sentito il bisogno di documentarmi, di capire meglio cosa fossero stati quei tragici fatti avvenuti durante la liberazione, le cosiddette “Marocchinate”. Scoprire la portata delle violenze sessuali e fisiche perpetrate dalle truppe coloniali francesi ai danni di donne, anziani e bambini lascia profondamente sconcertati. È una delle pagine più buie e rimosse del conflitto, uno stupro di massa che ancora oggi pesa come una ferita aperta. Non entro nel merito politico, ma resta l'amarezza di fronte a un'impunità storica che sembra aver protetto chi sapeva - i gerarchi francesi che conoscevano bene le usanze barbare dei soldati marocchini - e non è intervenuto.

Forse è anche per questo che non amo particolarmente il neorealismo. Perché non si limita a raccontare, ma ti sbatte in faccia una verità nuda, priva di consolazioni, senza lieto fine né giustizia. Vittorio De Sica utilizza la "diva" Loren per incarnare un’intera nazione violata. La sua bellezza viene attraversata e sfregiata dal dolore, l’innocenza della figlia si lacera - bravissima la giovane Brown, soprattutto nel radicale cambiamento finale - e quella vitalità iniziale si spegne proprio in una chiesa, un luogo che avrebbe dovuto essere rifugio e diventa invece teatro di profanazione.

Non lo definirei un capolavoro assoluto. Probabilmente è anche un film costruito con scaltrezza intorno alla figura della Loren, valorizzandola come attrice drammatica. Ma resta un’opera solida, sorretta da un'ottima regia e da uno splendido bianco e nero, che merita i tanti riconoscimenti ricevuti e che ha il coraggio di raccontare una delle pagine più nere della storia italiana.

Film

L'Arminuta

Donatella Di Pietrantonio

L'Arminuta di Donatella Di Pietrantonio mi è arrivato tra le mani come un regalo.

Pubblicato nel 2017 da Einaudi, il romanzo ha vinto il Premio Campiello e il Premio Napoli diventando in poco tempo un vero e proprio caso letterario. La scrittrice, abruzzese e al suo terzo libro, di mestiere fa la dentista pediatrica.

Nel 2021 è stato realizzato un film omonimo diretto da Giuseppe Bonito.

La storia è ambientata nell’Abruzzo degli anni Settanta. Una ragazzina di tredici anni, che fino a quel momento ha vissuto in una famiglia borghese di città, tra lezioni di danza e una vita agiata, scopre di non essere la figlia di chi l’ha cresciuta. Improvvisamente, senza spiegazioni e senza preavviso, viene "restituita" - da qui il termine dialettale arminuta, la ritornata - ai suoi veri genitori, una famiglia povera e numerosa che vive in un appartamento piccolo e caotico. Si ritrova a condividere un letto imbrattato di urina con la sorella Adriana, circondata da fratelli che non conosce e da una madre che la guarda come si guarda un peso.

La scrittura della Di Pietrantonio è estremamente leggibile, asciutta, priva di fronzoli. Siamo sulle 160 pagine, uno di quei libri che si divorano in pochi giorni. Una prosa essenziale, scarna come il paesaggio abruzzese che fa da sfondo alla storia. Nessuna concessione al melodramma, nessun compiacimento.

Il problema, per me, sta proprio nella protagonista. L’Arminuta, nonostante le tragedie che le piovono addosso - il rifiuto di due madri, lo sradicamento, l'improvvisa miseria - l’ho percepita a tratti fredda, distante dalle sue stesse sventure. Come se avesse costruito intorno a sé un guscio protettivo talmente solido da non lasciar filtrare quasi nulla, nemmeno verso il lettore.

Psicologicamente è comprensibile. Una tredicenne traumatizzata si chiude in se stessa, per sopravvivere. Ma sul piano narrativo, quella distanza finisce per tenere il lettore fuori dalla storia, più che portarcelo dentro. Il paradosso è che il personaggio più vivo, più tridimensionale, quello che davvero buca la pagina, è Adriana. La sorella minore, teoricamente una spalla. Selvatica, schietta, imprevedibile, capace di una tenerezza quasi brutale. Ogni scena in cui compare si accende. È lei il battito irregolare del romanzo. Anche il rapporto ambiguo con Vincenzo, il fratello maggiore, avrebbe potuto essere approfondito con maggiore coraggio. È come se la Di Pietrantonio avesse scelto sempre la misura, l’eleganza del controllo, invece di concedersi alla dismisura emotiva che una storia del genere avrebbe potuto permettersi.

Forse è proprio questa la cifra del libro. Una sottrazione continua. Un dolore raccontato sottovoce. Ci si interroga sul gesto della madre adottiva, su quel distacco improvviso e apparentemente inspiegabile. Si formulano ipotesi, si cercano motivazioni. La risposta arriva, ma senza effetti speciali, senza esplosioni drammatiche.

Il contrasto tra le due madri resta uno dei punti più interessanti. Da una parte quella "adottiva", affettuosa ma capace di un taglio netto. Dall’altra la madre biologica, dura, pratica, quasi anaffettiva, schiacciata dalla povertà e da una vita che non le ha lasciato spazio per la tenerezza. Nessuna delle due è un mostro. Nessuna è completamente innocente.

In conclusione, L'Arminuta resta un buon libro. Racconta il trauma dell’abbandono, l'impotenza di non appartenere davvero a nessuno, di essere un’orfana con due madri.

Non è il romanzo che ti sconvolge o ti cambia la vita, ma è comunque una storia che si legge con piacere.

Libri

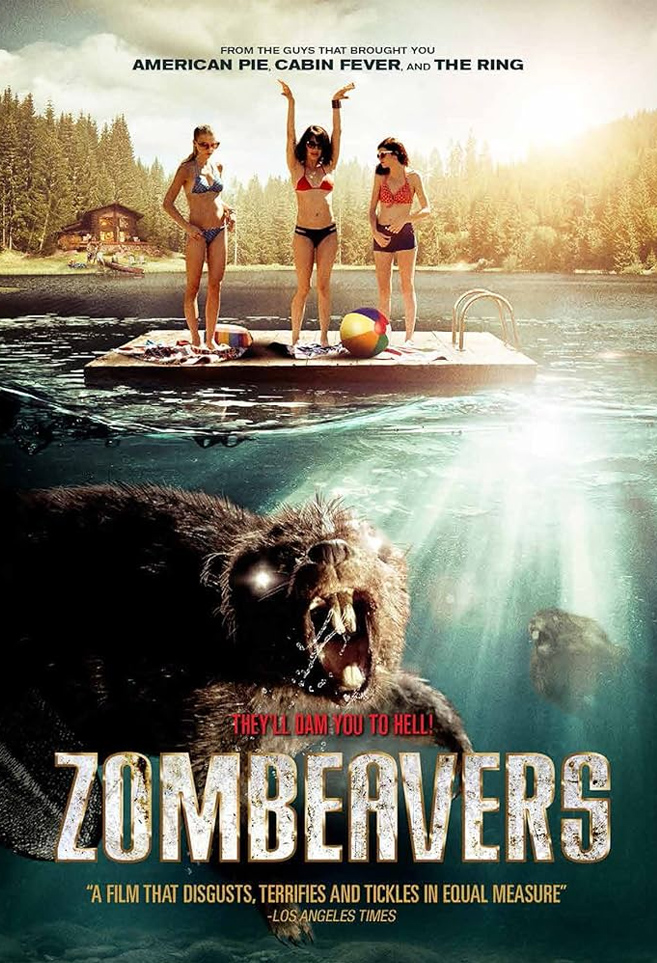

Zombeavers

di Jordan Rubin

Non sono mai stato un grande amante del genere, ma ogni tanto sento il bisogno fisiologico di una bella "trashata" liberatoria. È così che sono finito davanti a Zombeavers, film del 2014 diretto da Jordan Rubin che si inserisce a pieno titolo in quel filone di piccoli cult alla Sharknado o Dead Sushi. È quel tipo di cinema che nasce per far ridere e disgustare in ugual misura. B-movie da serata a cervello spento, da giudicare solo e soltanto secondo questi parametri.

La storia parte nel più classico dei cliché. Un gruppetto di universitari, tre ragazze a cui si aggiungono poco dopo i rispettivi fidanzati, decide di passare il weekend in una baita isolata accanto a un placido fiumiciattolo. Relax, birra, sesso e zero responsabilità. Tutto assolutamente prevedibile, se non fosse che due camionisti decisamente poco attenti smarriscono lungo la strada un barile di sostanze tossiche, che finisce dritto in una diga abitata da operosi castori, proprio nel corso d’acqua accanto alla baita.

Il risultato è una mutazione che trasforma i simpatici roditori in inarrestabili macchine di morte non-morte. Da qui in poi la vacanza si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro creature che, invece di limitarsi ad abbattere alberi, hanno deciso di dedicarsi con entusiasmo alle gambe dei protagonisti.

Quello che rende Zombeavers un film, se non riuscito quantomeno simpatico, una commedia horror a metà strada tra le follie della Troma e le provocazioni dell'Asylum, è la sua assoluta onestà. Sa perfettamente di essere una cazzatona gigantesca e la abbraccia con entusiasmo, senza mai fingersi qualcosa di diverso. In un panorama di b-movie contemporanei soffocati da una CGI spesso imbarazzante, Rubin sceglie la via nostalgica degli effetti pratici anni ottanta. Quei castori sono pupazzi di gomma, animatronic che paiono scappati da una versione malata dei Muppet, e proprio per questo risultano incredibilmente più simpatici e memorabili di tante creature digitali senz’anima. Vederli saltare, mordere e strisciare fa parte del gioco, ed è anche parte del divertimento. Il vero colpo di genio è l’idea della “castorizzazione”. Una volta morsi, i malcapitati protagonisti non si limitano a diventare zombie qualsiasi, ma si trasformano in inquietanti ibridi con dentoni prominenti e improbabili codone. Una trovata talmente stupida da diventare, in qualche modo, brillante. Gli attori fanno quello che possono, la sceneggiatura ha più buchi della diga dei castori zombizzati, ma con un po' di splatter artigianale, qualche risata e tanta consapevole mediocrità, il film si lascia guardare.

Film

Per qualche dollaro in più

di Sergio Leone

Siamo nel 1965. Solo un anno prima, Per un pugno di dollari aveva fatto saltare le poltrone delle sale come un colpo sparato a bruciapelo. Il successo del primo film di Sergio Leone era stato clamoroso, quasi imprevisto. E come spesso succede quando qualcosa funziona fin troppo bene, all’entusiasmo iniziale seguì un certo timore. La seconda prova è sempre la più insidiosa, e il regista romano arrivò persino a pensare di cambiare strada, di misurarsi con altri generi.

Alla fine però tornò nel West. Quasi per orgoglio. I rapporti con la Jolly Film si erano chiusi tutt’altro che serenamente e, quando qualcuno insinuò che forse non avrebbe più diretto un western, Leone reagì a modo suo. Cercò nuovi produttori, trovò i finanziamenti giusti e si ripresentò pochi mesi dopo con Per qualche dollaro in più.

Il risultato è un film che, rispetto al predecessore, alza l’asticella sotto ogni aspetto. Non è ancora il vertice assoluto della trilogia, quello arriverà l’anno dopo con Il buono, il brutto, il cattivo, ma è molto più di un semplice seguito. È il momento in cui Leone prende definitivamente possesso del suo stile, lo raffina, lo dilata e comincia a trasformare il western in qualcosa di personale, riconoscibile, quasi mitologico.

Nuovo Messico, fine ottocento. La storia ruota attorno a due cacciatori di taglie. Da una parte il Monco, un Clint Eastwood che ha ormai fatto del sigaro e del poncho una seconda pelle, mentre dall’altra il Colonnello Douglas Mortimer, interpretato da un Lee Van Cleef che Leone andò a ripescare dall’oblio regalandogli l’immortalità. Sono due professionisti impeccabili. Parlano poco, camminano piano, sembrano quasi annoiati. Poi però, quando c’è da sparare, diventano improvvisamente velocissimi. Le loro strade si incrociano sulle tracce di El Indio, un Gian Maria Volonté straordinario, bandito messicano evaso di prigione con una banda di tagliagole al seguito e un piano ambizioso in testa. Rapinare la banca di El Paso, ritenuta inespugnabile.

Ma non è solo una questione di soldi - anche se, come suggerisce il titolo, qualche dollaro in più fa sempre comodo - ma un gioco di attese e di conti in sospeso che risalgono a un passato doloroso, scandito dalle note malinconiche di un vecchio orologio da taschino.

La vera novità rispetto al film precedente è la presenza di due protagonisti. Eastwood e Van Cleef, il Monco e Mortimer, sembrano incarnare due generazioni a confronto. Da una parte l’aria quasi scanzonata e apparentemente più istintiva del primo, dall’altra l’eleganza misurata e l’esperienza del secondo. In realtà sono fatti della stessa materia. Lenti, silenziosi, essenziali nei gesti e nelle parole. Hanno quell’eleganza pericolosa di chi non ha bisogno di alzare la voce per imporsi. E basta un attimo di distrazione per ritrovarsi con una pistola puntata in faccia. La sfida a colpi di pistola contro i rispettivi cappelli rimane una delle sequenze più memorabili del cinema western.

Poi ci sono i cattivi, trucidi e sempre sudati, scavati dal sole e dal vizio, dove ogni ruga sembra raccontare un peccato. In questo panorama di facce patibolari, brilla l'intensità tormentata di Gian Maria Volontè. Il suo Indio è un cattivo shakespeariano, viscerale e folle, che dà al film una profondità psicologica inaspettata. Non è solo un bandito, è un uomo divorato dai fantasmi. E tra i fumi dell'alcol e della polvere da sparo, spuntano presenze magnetiche come Klaus Kinski e l’immancabile Mario Brega, capaci di lasciare un segno anche con una sola inquadratura.

Sul piano registico Leone compie il salto di qualità definitivo. I campi lunghi spalancano lo sguardo sull’immensità del deserto, poi all’improvviso arrivano quei primissimi piani così ravvicinati da farti quasi sentire l’odore del sudore e del tabacco. Il montaggio alterna accelerazioni e dilatazioni, rallenta fino a farlo diventare insopportabile, poi lo spezza con la secchezza di uno sparo. Ne nasce un ritmo ipnotico, inconfondibile.

E poi c’è la musica. Parlare di Ennio Morricone diventa quasi riduttivo. La sua colonna sonora con il fischio, lo scacciapensieri e quel carillon che detta il tempo dei duelli, è diventata leggendaria.

Per qualche dollaro in più è un’opera eccellente. Forse la sceneggiatura in qualche passaggio è un po' ripetitiva, ma è il film in cui Leone consolida davvero la propria identità. Il capolavoro assoluto arriverà con il capitolo successivo, è vero, ma questo incontro di sguardi e pistole rimane comunque una delle vette più alte e irresistibili del western cinematografico.

Film

Enter the Void

di Gaspar Noé

Io di film "strani" ne ho visti parecchi, ma devo dire che questo li batte tutti.

Enter the Void, opera monumentale di Gaspar Noé, è un film che non si guarda, si subisce. Dopo aver traumatizzato il pubblico con Irréversible e il suo famigerato stupro di otto minuti girato in un'unica ripresa, il cineasta franco-argentino torna con una pellicola che lui stesso definisce un "melodramma psichedelico".

Già dai titoli di testa veniamo investiti da una vera e propria aggressione sensoriale, come se Noé volesse testare la resistenza della nostra retina prima ancora che inizi la storia. È il suo biglietto da visita per un film che si presenta come un’esperienza post-mortem in una Tokyo elettrica e febbrile, costruita attraverso effetti digitali notevoli, un montaggio frenetico e una regia decisamente innovativa.

La storia vede come protagonista Oscar, giovane spacciatore americano che vive nella capitala giapponese in un microscopico appartamento insieme alla sorella Linda, spogliarellista in un night club. La loro esistenza è segnata da un trauma infantile, l'aver assistito alla morte violenta dei genitori in un incidente stradale. Oscar ha promesso a Linda che non l'avrebbe mai abbandonata.

Una sera, dopo aver fumato DMT, Oscar si reca in un locale chiamato "The Void" finendo vittima di un’imboscata della polizia. Nel tentativo di disfarsi della merce nel bagno del locale viene raggiunto da un colpo di arma da fuoco e muore. Da qui in avanti, il film inizia davvero. Ispirandosi esplicitamente al Libro tibetano dei morti (un amico ne aveva prestato una copia a Oscar poco prima della sua morte), Noé ci trascina nel viaggio extracorporeo della sua anima, che fluttua sopra la città, osserva il dolore dei vivi, rivive i traumi del passato e scivola dentro le visioni di un possibile futuro.

Dal punto di vista visivo, siamo di fronte a un’esperienza trascendentale tecnicamente impressionante. Nella prima parte, quando Oscar è ancora vivo, vediamo Tokyo attraverso i suoi occhi. Lo schermo si oscura per simulare il battito delle palpebre, la mano che regge la sigaretta, il mondo filtrato dalla sua prospettiva alterata dalle droghe. È disorientante, claustrofobico, geniale.

Quando Oscar muore, la prospettiva si solleva e diventa quella di uno spirito che fluttua sopra la città, guardando dall'alto la vita che continua senza di lui. Un lungo trip psichedelico in cui la macchina da presa si comporta come un fantasma inquieto che fluttua tra i grattacieli, attraversa pareti, si infila in ogni fessura, e trasforma oggetti o dettagli anatomici in portali verso ricordi o luoghi lontani. I piani sequenza creano l’illusione di un unico flusso di coscienza ininterrotto che si muove in una Tokyo al neon, vibrante e spettrale allo stesso tempo.

Il problema principale di questa odissea sensoriale è la durata. Ho visto la director's cut, è devo ammettere che le due ore e quaranta minuti mi sono sembrate eccessive, tanto da farmi provare la sensazione di un vero "bad trip". A un certo punto, nella seconda parte, l'estasi iniziale si affievolisce e il film diventa ripetitivo ed estenuante. Le riprese aeree, all'inizio ipnotiche, finiscono per somigliarsi tutte. L'attenzione cala, il coinvolgimento emotivo si assottiglia, e ti ritrovi a chiederti se sia davvero necessario assistere per l'ennesima volta allo spirito di Oscar che fluttua sopra il night club dove lavora la sorella per vederla scopare per l'ennesima volta insieme alle sue colleghe.

Poi arriva il finale, e Noé si riscatta parzialmente. La sequenza della reincarnazione, con l’atto sessuale ripreso dall’interno del canale vaginale fino al momento dell’eiaculazione, è così spiazzante e audace da potersi considerare una delle vette (o dei baratri) più originali ed estremi del cinema contemporaneo. È un momento di cinema puro, viscerale, che però arriva quando ormai sei così stremato dalla visione da desiderare solo i titoli di coda.

Eppure, nonostante la fatica, Enter the Void è un film difficilmente dimenticabile. Ti resta addosso, s'insinua sottopelle con le sue immagini acide e la sua ambizione smisurata. È un'opera che, paradossalmente, vorrei rivedere, di certo non tutta d'un fiato ma magari a piccole dosi, senza lasciarmi schiacciare dalla sua mole.

In definitiva è un film profondamente originale, un trip lisergico extracorporeo e voyeuristico. Un po' come un film di David Lynch girato sotto l’effetto degli acidi. Con la differenza che Lynch non aveva bisogno di sostanze chimiche per esplorare il subconscio e l’ignoto, gli bastava la meditazione trascendentale. A Noé serve invece una metropoli elettrica e un’overdose visiva per farti vivere una vera esperienza sensoriale.

Oltre la parte visuale da segnalare anche la colonna sonora, che comprende brani dei Coil e dei Throbbing Gristle, un indizio chiarissimo sulle coordinate del viaggio che ci aspetta.

Un film non per tutti, lontano dalle strutture narrative tradizionali, ma per gli amanti del cinema “strano” un’esperienza da non perdere.