The Home - Il segreto del quarto piano

di James DeMonaco

Dopo aver terrorizzato le platee con la sua saga distopica di The Purge, James DeMonaco torna con The Home - Il segreto del quarto piano, un horror mistery ambientato in una casa di riposo, disponibile di recente in Italia grazie a Midnight Factory.

Max (Pete Davidson) è un giovane artista di strada dal passato travagliato, cresciuto nel sistema delle case-famiglia e segnato dalla misteriosa morte del fratello maggiore. Dopo l’ennesimo arresto per vandalismo, per evitare il carcere accetta un impiego come addetto alla manutenzione in una lussuosa struttura per anziani. Fin dal primo giorno, però, qualcosa non torna. Il personale si mostra evasivo, gli ospiti appaiono fin troppo vitali e, soprattutto, dal quarto piano della struttura – a cui l’accesso è severamente vietato – provengono urla strazianti. Tra incubi ricorrenti, presenze inquietanti e un uragano in avvicinamento, Max finirà per scoprire una verità agghiacciante, destinata a intrecciarsi in modo pericoloso con il suo passato.

Diciamolo subito. The Home è un film dichiaratamente derivativo, che attinge a piene mani dal repertorio classico del genere e da tutte quelle pellicole ambientate in manicomi e istituti psichiatrici. Chi mastica pane e brividi capisce fin da subito dove il film vuole andare a parare. Si tratta solo di raccogliere gli indizi disseminati lungo il percorso e svelare i segreti del piano proibito, dei medici e degli ospiti della struttura. Guardato senza troppe aspettative, la pellicola si lascia seguire con una discreta tensione, pur consapevoli di quanto sta accadendo. Poi, improvvisamente, The Home cambia registro e dopo un accellerata in chiave complottista, negli ultimi venti minuti vira improvvisamente verso un tripudio di gore e splatter. E' come se DeMonaco, una volta scoperte le carte di una narrazione piuttosto prevedibile, avesse deciso di lasciarsi andare e divertirsi davvero. Una sterzata forse un po' sopra le righe, ma capace di regalare quella dose di "follia" necessaria a risollevare un ritmo che, altrimenti, rischiava di appiattirsi.

In conclusione, The Home non è un film destinato a rimanere negli annali del genere, né sembra avere l'ambizione di esserlo. È un onesto horror d’intrattenimento che si guarda senza particolari patemi, offre qualche momento di tensione ben costruito e un finale eccessivo quanto basta per strappare un sorriso compiaciuto agli amanti del genere più estremo.

Insomma, il classico horror da vedere solo una volta, senza troppe aspettative, durante una serata piovosa.

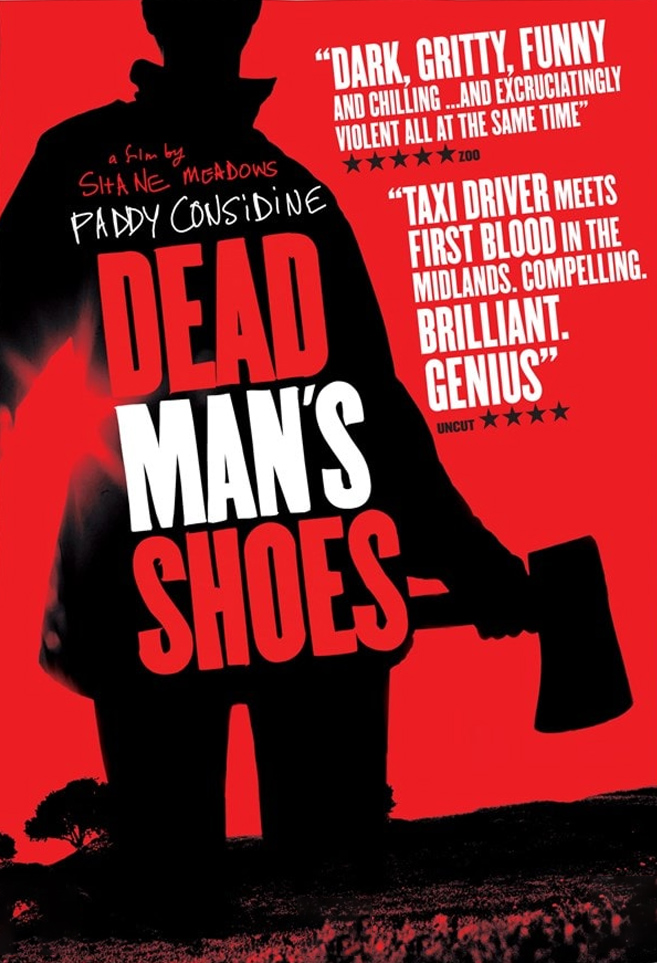

Dead Man's Shoes - Cinque giorni di vendetta

di Shane Meadows

Nel 2004, Shane Meadows portava sul grande schermo Dead Man's Shoes - Cinque giorni di vendetta, un’opera nata in sole tre settimane e con pochissimi soldi, ma capace di diventare un piccolo cult del cinema indipendente britannico. Ambientato in una cittadina del Derbyshire grigia e malinconica, il film è un revenge movie che trasuda rabbia, disperazione, periferia dimenticata e degrado, caratterizzato da una fotografia sporca e desaturata e da un’ottima colonna sonora.

Richard (Paddy Considine) è un ex militare che torna nella sua cittadina natale nelle Midlands orientali per vendicarsi di una piccola banda di spacciatori capeggiata da Sonny (Gary Stretch) che, durante la sua assenza, ha abusato di suo fratello Anthony (Toby Kebbell), un ragazzo affetto da un lieve ritardo mentale. Attraverso flashback in bianco e nero, il film rivela gradualmente cosa è successo ad Anthony, mentre Richard prima terrorizza psicologicamente i membri della banda, poi inizia a ucciderli uno dopo l’altro in una caccia all’uomo metodica e implacabile.

Se vi aspettate il classico revenge movie tutto adrenalina e inseguimenti mozzafiato, potreste restare spiazzati. Il film è pervaso da un senso di grigia malinconia e da un’inevitabilità che pesa come il cielo plumbeo che domina ogni inquadratura. È un mondo desolato, dove persino i "cattivi" non sono altro che un gruppo di poveracci, vittime sacrificali patetiche che non hanno nemmeno la dignità dei grandi antagonisti. Sono bulli da quattro soldi, derisi quando il protagonista si introduce nelle loro case e dipinge loro la faccia, facendo capire che può fare quello che vuole delle loro vite. Ed è proprio la loro mediocrità a rendere il tutto ancora più disturbante.

Il colpo di scena finale, alla Shyamalan, ricontestualizza l’intero film in una chiave molto più cupa e tragica. La vendetta di Richard diventa così una forma di autopunizione per non essersi preso cura del fratello più debole, l’espiazione di una colpa che si maschera da giustizia.

Supportato da un’ottima colonna sonora (Calexico, Gravenhurst, Aphex Twin, ecc.), Dead Man's Shoes è un film psicologicamente violento, schietto e cinico, che lascia un retrogusto amaro e si porta dietro l’odore del degrado delle periferie inglesi.

Film

Level 16

di Danishka Esterhazy

Level 16 è il secondo lungometraggio della regista canadese Danishka Esterhazy. Uscito nel 2018 e oggi reperibile in streaming, è un thriller distopico a basso budget che racconta la vita all’interno di un collegio femminile, dove un gruppo di adolescenti viene educato all’obbedienza, alla virtù e alla purezza in vista di una futura adozione da parte di famiglie benestanti.

Vivien (Katie Douglas) ha trascorso tutta la sua esistenza alla Vestalis Academy, un istituto sotterraneo in cui le ragazze crescono seguendo regole rigidissime basate su obbedienza, pulizia, pazienza e umiltà. Ogni sera, prima di andare a dormire, devono spalmarsi sul viso una crema e prendere delle vitamine. La loro educazione passa attraverso video didattici sulle virtù che devono possedere, mentre l’amicizia e la curiosità sono considerate deviazioni da correggere. Trasgredire le regole significa attirare l’attenzione delle guardie e subire brutali punizioni corporali. Quando Vivien raggiunge il sedicesimo e ultimo livello, un'altra giovane, Sophia (Celina Martin) le rivela che le ragazze non vengono preparate per l’adozione, ma sono vittime di un sistema che le sfrutta in modi terrificanti. Insieme, le due dovranno trovare una via di fuga prima che sia troppo tardi.

Sul piano della trama, bisogna essere onesti, il film non vince certo il premio per l'originalità. Chi ha una certa familiarità con la fantascienza distopica intuisce molto presto dove la storia andrà a parare, ben prima che le protagoniste smettano di assumere le loro "vitamine" serali. Eppure, nonostante una sceneggiatura prevedibile, Level 16 riesce a mantenere una tensione emotiva costante e a restare intrigante fino all’ultima scena. Esterhazy costruisce una prigione alienante e claustrofobica, fatta di spazi angusti, corridoi bui e stanze asettiche illuminate da una luce fredda e artificiale, elementi che alimentano un senso di oppressione continuo. In questo contesto funziona molto bene anche Katie Douglas, che interpreta Vivien con una recitazione misurata e progressiva. Il crescente senso di disagio di una ragazza docile a giovane donna ribelle e consapevole è gestita con attenzione e senza forzature.

Ammetto che i thriller ambientati in una sola location, soprattutto quelli che si svolgono in prigioni fisiche o mentali, mi hanno sempre intrigato. Level 16 rientra perfettamente in questo genere e, nonostante un finale un po’ tirato via, riesce comunque a intrattenere lasciandoti addosso un sottile ma persistente senso di disagio.

Film

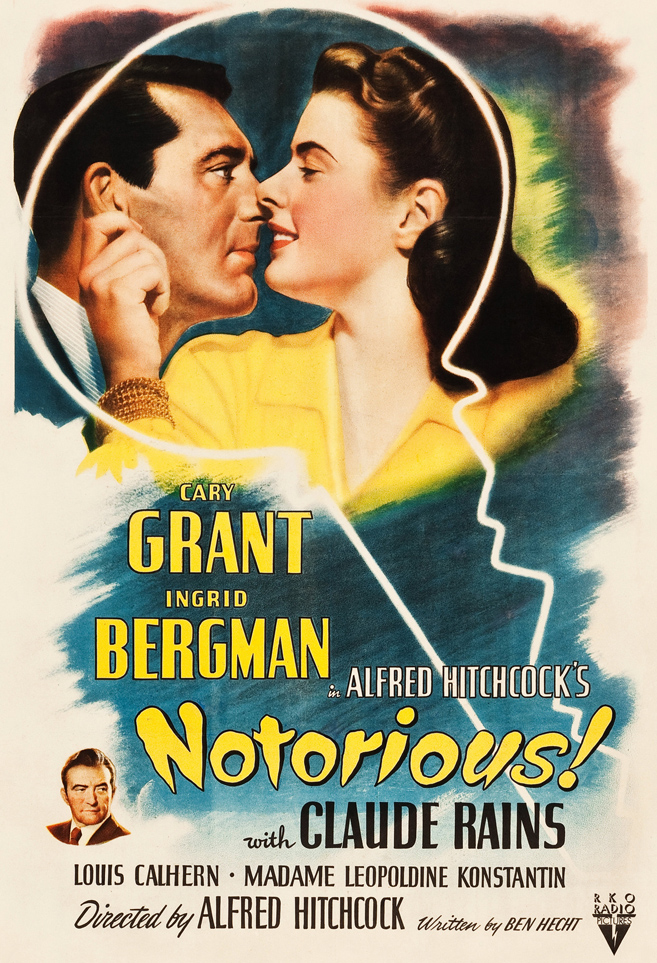

L'altro uomo

di Alfred Hitchcock

Nel 1951, dopo una serie di film che non avevano riscosso il successo sperato, Alfred Hitchcock decide di portare sul grande schermo il primo romanzo di Patricia Highsmith. L’altro uomo (Strangers on a Train), successivamente conosciuto anche con il titolo Delitto per delitto, è un thriller psicologico teso e serrato che racchiude già molte delle ossessioni visive e tematiche che il Maestro del Brivido svilupperà nei film successivi, a partire dal tema del doppio e dall’eterno conflitto tra bene e male.

Due sconosciuti si incontrano per caso su un treno, due esistenze che si sfiorano e finiscono per intrecciarsi in modo irreversibile. Guy Haines (Farley Granger) è un tennista di successo, intrappolato in un matrimonio infelice con una moglie infedele che rifiuta di concedergli il divorzio, ostacolando così le sue ambizioni personali e il matrimonio con la figlia di un influente senatore. Bruno Antony (Robert Walker) è invece un dandy eccentrico e inquietante, un uomo immaturo con tendenze psicopatiche che vive all’ombra di un padre ricco e autoritario. Bruno propone a Guy un patto folle, un delitto incrociato. Lui ucciderà la moglie di Guy, e Guy, in cambio, eliminerà il padre di Bruno. Nessun movente apparente, alibi impeccabili, il delitto perfetto. Per Guy si tratta solo dello sproloquio di un bizzarro compagno di viaggio, una conversazione da dimenticare una volta scesi dal treno. Per Bruno, invece, quelle parole hanno il valore di un contratto vincolante. Quando la moglie di Guy viene brutalmente strangolata durante una serata al luna park, il tennista si ritrova improvvisamente intrappolato in un incubo. Diventa il principale sospettato di un omicidio che non ha commesso, mentre Bruno continua a perseguitarlo con un sorriso inquietante, pretendendo che rispetti la sua parte del patto.

L'altro Uomo gioca magistralmente con il tema del dualismo fra i due protagonisti, presentandoli come due facce della stessa medaglia. Bruno è l’istinto che agisce senza freni, Guy l’uomo rispettabile che subisce le conseguenze. Ma più la storia avanza, più diventa chiaro che il primo non è altro che l’ombra del secondo, quella parte oscura che fa ciò che lui non ha il coraggio di ammettere. Il paradosso geniale è che Bruno finisce quasi per risultare più "simpatico" del protagonista normale. Se Guy è rigido, passivo, costantemente schiacciato dagli eventi, Bruno è vitale, magnetico, una forza distruttiva che rompe le regole e le dice ad alta voce. Ne L'altro Uomo, Hitchcock mette in scena molte delle ossessioni che attraverseranno il suo cinema futuro. L’uomo comune intrappolato in una situazione più grande di lui. Il doppio come specchio oscuro dei desideri repressi. Lo sguardo come una trappola, che osserva, giudica e condanna prima ancora della verità. La critica ha spesso letto nel film un sottotesto omosessuale, e il primo incontro tra Guy e Bruno ha effettivamente più l’aria di un approccio che di una conversazione casuale. Hitchcock, però, da maestro dell’ambiguità, lascia tutto elegantemente implicito.

Dal punto di vista tecnico, il film contiene alcune sequenze da antologia. Lo strangolamento di Miriam al luna park, riflesso nelle lenti dei suoi occhiali caduti a terra. La sequenza finale sulla giostra impazzita che gira vorticosamente fuori controllo. Memorabile anche la scena sul campo da tennis, in cui il pubblico segue il movimento della pallina, mentre Bruno resta immobile al centro, con lo sguardo fisso puntato solo su Guy, è magistrale.

L'altro uomo resta un esempio perfetto di come il cinema di Hitchcock riesca a trasformare una storia apparentemente inverosimile (diciamolo pure, l’approccio invadente di Bruno avrebbe fatto scappare chiunque fin dal principio), in un’esperienza capace di tenerti incollato alla poltrona fino all’ultimo fotogramma.

Un film immancabile per chi ama il Maestro del Brivido.

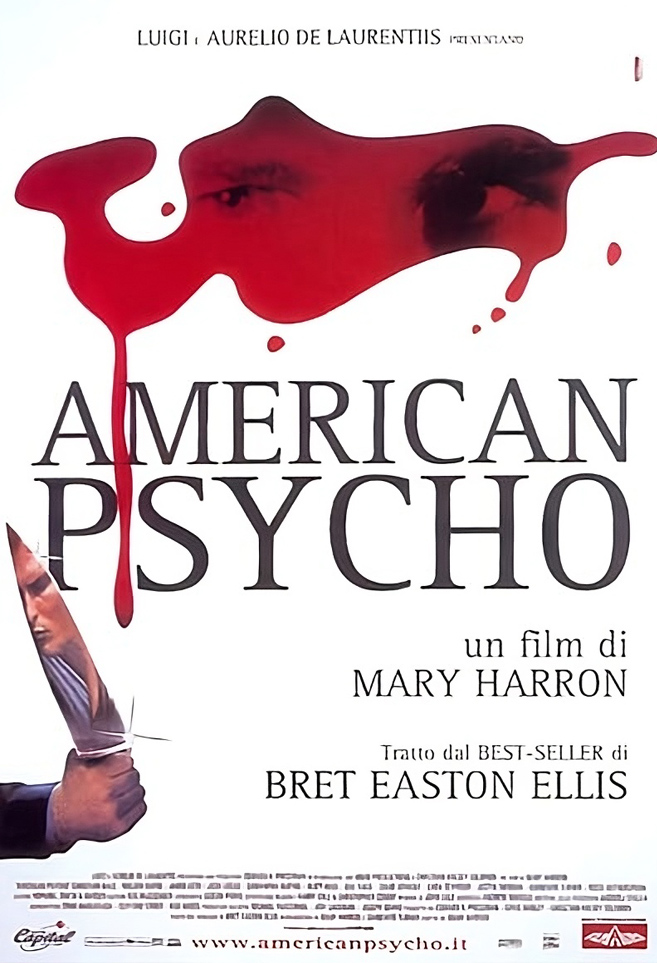

American Psycho

di Mary Harron

Quando vidi American Psycho per la prima volta rimasi deluso. Il confronto con il romanzo di Bret Easton Ellis, che mi aveva completamente esaltato, si rivelò impari, quasi ingiusto per il film. A distanza di decenni ho deciso di rivederlo, spinto dalla curiosità di capire se quella prima impressione fosse davvero fondata o semplicemente il frutto di aspettative troppo alte.

American Psycho arriva nelle sale nel 2000, presentato al Sundance Film Festival e diretto da Mary Harron, regista che si era già fatta notare con Ho sparato a Andy Warhol. L’adattamento dell’omonimo romanzo del 1991, che all’epoca della pubblicazione aveva scatenato polemiche per la sua violenza estrema, rappresentava una sfida titanica. Il risultato è un film che ha diviso critica e pubblico, trasformandosi negli anni in un piccolo classico, celebrato soprattutto per la performance di Christian Bale e per la sua satira sulla società reaganiana.

New York, 1987. Patrick Bateman è un giovane yuppie affascinante, ricco e impeccabile. Consulente finanziario di successo a Wall Street, vive in un appartamento di lusso con vista su Central Park, frequenta i ristoranti più esclusivi della città e cura in modo ossessivo ogni dettaglio della propria immagine, dalla routine mattutina fatta di maschere e creme antirughe ai completi sartoriali perfetti, fino al celebre biglietto da visita su carta di riso color avorio.

Ma dietro quella facciata patinata batte il cuore di un predatore. Di notte Patrick si trasforma in un serial killer spietato, uccidendo prostitute, senzatetto e colleghi invidiati, dando sfogo a un delirio di sangue che sembra essere l’unico modo per sentirsi vivo e colmare il vuoto che lo divora.

Il problema del film resta inevitabilmente il confronto con il libro di Ellis. Mary Harron, insieme alla co-sceneggiatrice Guinevere Turner, priva il film della componente più disturbante del romanzo. La violenza c’è, ma è spesso fuori campo, suggerita, filtrata da un’ironia nerissima che ne smorza l’impatto e la rende ambigua. Il risultato è un film che sceglie consapevolmente la strada della commedia nera grottesca più che quella del vero thriller/horror psicologico.

Christian Bale offre una prova notevole. Il suo Bateman è memorabile, iconico. Un uomo privo di empatia, narcisista, violento, ossessionato dalla cura maniacale della propria immagine, la cui più grande preoccupazione sembra riuscire a prenotare un tavolo in un ristorante alla moda. L’unica sua passione, oltre al culto di sé, è la musica. Ma è musica mainstream, di facile consumo. Quando dichiara di apprezzare i Genesis e considera Invisible Touch il loro album migliore perché quelli precedenti li trova troppo “astrusi”, da appassionato di lunga data della band capisci immediatamente la sua superficialità. Bateman non ama davvero la musica. Ama l’idea di amare la musica. È un ascolto senza ascolto, un entusiasmo senza emozione. Proprio come lui.

Uno degli aspetti più riusciti del film è il modo in cui il mondo che circonda Bateman si rivela altrettanto disumano. Nessuno ascolta davvero nessuno, tutti si confondono a vicenda, sbagliano nomi e facce come se fossero intercambiabili. Sono tutti uguali, persi tra completi eleganti e locali alla moda. In un contesto del genere, perfino l’idea che Bateman sia un serial killer passa quasi in secondo piano. Non perché non sia una cosa grave, ma perché a nessuno importa davvero. È un sistema chiuso su se stesso, troppo occupato a guardarsi allo specchio per accorgersi di ciò che succede intorno.

Il dubbio finale, tanto discusso, non è tanto un gioco narrativo sul reale o sull’immaginato. È la dimostrazione definitiva che, in quel mondo, la verità non conta. Che Bateman abbia davvero ucciso o meno è secondario. Ciò che resta è l’assoluta mancanza di conseguenze, l’orrore che non produce alcuna conseguenza.

Alla fine American Psycho è un ritratto spietato sullo yuppismo, una metafora grottesca dell’America reaganiana, con i suoi deliri di opulenza e individualismo sfrenato. È un film ben fatto, girato bene, ma privo di quella scintilla di follia che la storia richiedeva. È un’opera che ha scelto la prudenza invece del coraggio, la commedia nera invece del delirio puro. E per un materiale così esplosivo, questo rimane un peccato.

Film

Il mistero della camera nera

di Roy William Neill

Nel 1935, mentre l'Universal era impegnata a spremere fino all'ultimo il filone dei mostri, la Columbia Pictures decide di prendere un altra strada puntando su atmosfere più rarefatte e meno "mostruose". The Black Room (da noi distribuito con il titolo Il mistero della camera nera) è un film che si colloca in quella zona grigia dove il gotico puro si mescola al thriller psicologico. Diretto da Roy William Neill – che avrebbe poi firmato diversi episodi della serie su Sherlock Holmes – il film si avvale dell'interpretazione di Boris Karloff, qui chiamato a sdoppiarsi e a interpretare due personaggi. Una prova che dimostra come dietro il trucco e le bende ci fosse molto più di un’icona dell’orrore. Non male per un attore che secondo la leggenda hollywoodiana doveva la sua fama solo a qualche grugnito ben piazzato sotto strati di cerone.

In una remota regione dell'Europa centrale, il barone Gregor de Berghmann è il primogenito di una famiglia schiacciata dal peso di una profezia antica quanto inquietante: l'ultimo discendente della stirpe verrà ucciso dal fratello minore all’interno della misteriosa Camera Nera del castello. Gregor è un tiranno crudele, predatorio, che governa con il pugno di ferro e il disprezzo. Per scongiurare il destino, richiama a sé il gemello Anton, tornato da un lungo esilio, proponendogli di condividere il potere. Anton è l’esatto opposto: mite, gentile, segnato da una paralisi al braccio destro. Ma dietro l’apparente riconciliazione fraterna si cela un piano ben più sinistro: uccidere Anton, assumerne l’identità e aggirare così la profezia. Naturalmente, come ogni profezia che si rispetti, anche questa troverà il modo di compiersi, in un finale che mescola ironia del destino e una sottile giustizia poetica.

Il mistero della camera nera racconta con mestiere una storia che affonda le radici nella tradizione gotica più classica, quella de Il castello di Otranto e dei primi romanzi gotici inglesi. Non ci sono spettri né scienziati folli, ma un orrore tutto umano, fatto di brama di potere, fatalismo e identità spezzate. La messa in scena è sorretta da un’ottima scenografia e da una fotografia efficace nel valorizzare ombre e chiaroscuri, ma il vero cuore pulsante del film resta la prova attoriale di Karloff. L’attore differenzia i due fratelli attraverso dettagli minimi ma decisivi: la postura, lo sguardo, il ritmo dei gesti. Gregor ha un portamento greve e uno sguardo attraversato da un’ironia sadica, una crudeltà quasi annoiata. Anton, al contrario, è tutto fragilità malinconica, con un sorriso gentile, quasi timido, e il braccio paralizzato che caratterizza ogni suo movimento. Ma la parte in cui Karloff raggiunge vette notevoli è quando si ritrova a interpretare Gregor che ha preso il posto di Anton. Qui l'attore deve mostrare le crepe nella maschera, quei momenti in cui la natura violenta del personaggio affiora sotto la patina di bontà che sta faticosamente mantenendo.

Per gli amanti del cinema classico Il mistero della camera nera è un ottimo film gotico che merita di essere riscoperto, magari in una sera d'inverno, quando fuori piove e il castello dei de Berghmann non sembra poi così lontano.

Film

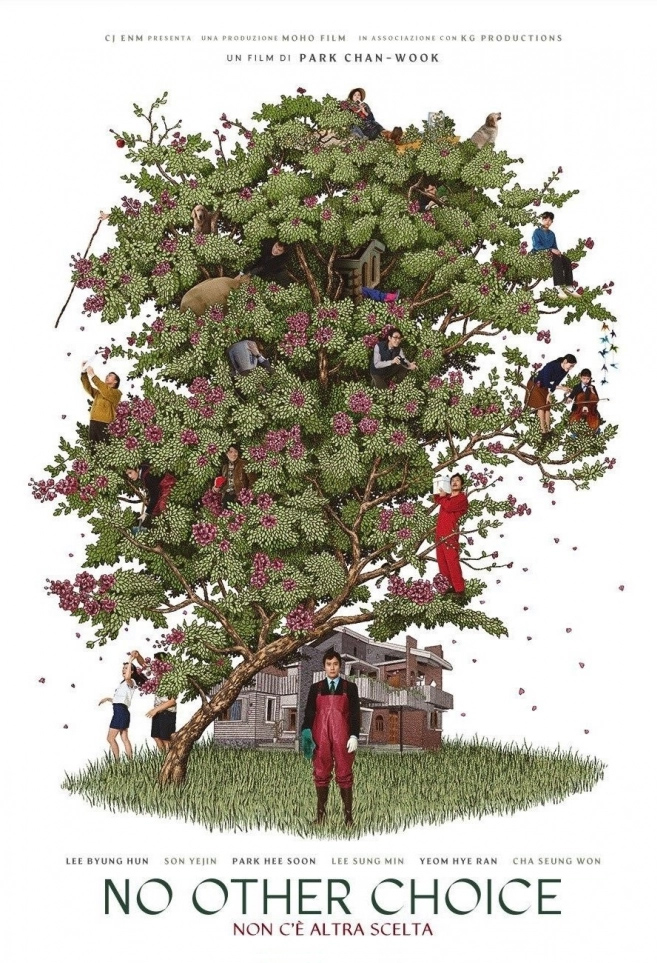

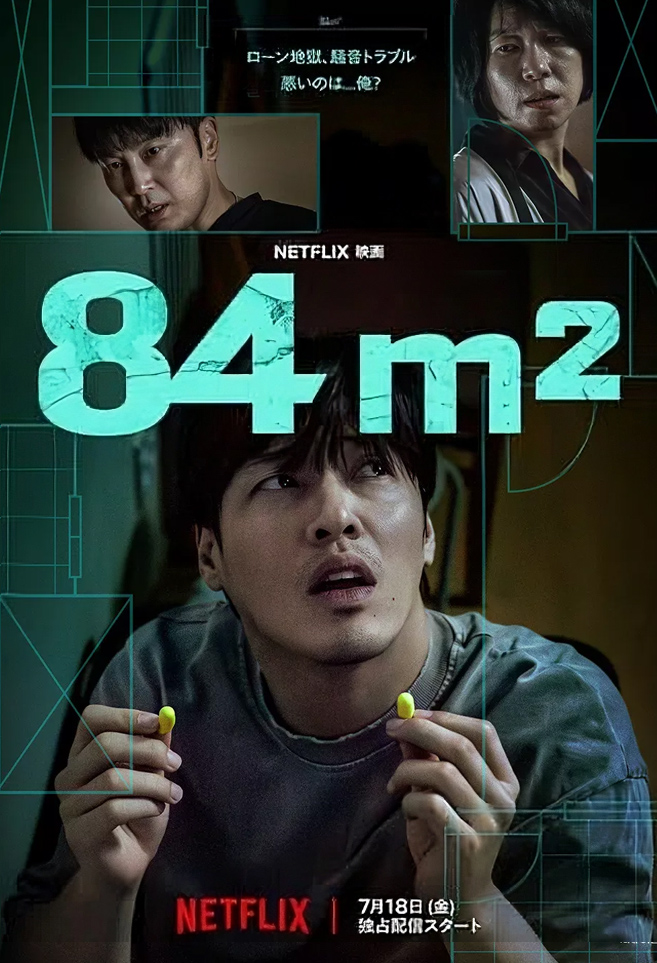

No Other Choice

di Park Chan-wook

Presentato in concorso alla Mostra di Venezia 2025, No Other Choice - Non c'è altra scelta è l'ultimo film del regista sudcoreano Park Chan-wook che dopo le atmosfere rarefatte e liriche di Decision to Leave torna al thriller, ma con un tono decisamente più grottesco, adattando il romanzo The Ax di Donald E. Westlake, già portato sullo schermo da Costa-Gavras nel 2005.

Il protagonista è Man-su (Lee Byung-hun), specialista nella produzione cartaria con venticinque anni di servizio alle spalle, due figli, una moglie, due cani e una bella casa con giardino. Poi arriva il licenziamento. Inaspettato, brutale, definitivo. L’azienda viene acquisita dagli americani, le macchine sostituiscono gli uomini e Man-su si ritrova senza lavoro. Convinto di trovare rapidamente un nuovo impiego, inizia a inviare curriculum alle aziende di settore, ma i mesi passano e le risposte negative si accumulano. La famiglia è costretta a tagliare le spese superflue, il mutuo diventa un problema concreto, la sicurezza economica si sgretola. Disperato e sempre più ossessionato dall’idea di recuperare il suo posto nel mondo, Man-su elabora un piano tanto geniale quanto terrificante: individuare tutti i candidati più qualificati per una posizione manageriale nell’industria cartaria ed eliminarli uno a uno, riducendo la concorrenza fino a rendersi l’unico candidato disponibile.

Quello che Park Chan-wook mette in scena è un pezzo di cinema magistrale, una commedia nerissima, densa e stilisticamente impeccabile. La regia è dinamica, ricca di movimenti di macchina audaci, dissolvenze eleganti e transizioni che legano le scene con un ritmo che non si spezza mai. Anche il montaggio è esemplare, ogni sequenza ha il peso giusto, senza eccessi né ridondanze. Dal punto di vista narrativo, se in passato il regista ci ha abituati a violenze esplicite e vendette epiche, qui troviamo invece un’orchestrazione raffinata del grottesco. Emblematica la sequenza centrale, quella in cui il protagonista si trova in casa di una vittima con la musica sparata a volume altissimo per coprire gli spari, che diventa un balletto tragicomico di incompetenza e disperazione.

Si ride, ma a denti stretti. Le situazioni sono talmente assurde da risultare dolorosamente reali e riconoscibili. Il film diventa così uno spaccato feroce e impietoso del capitalismo contemporaneo, raccontando lo sgretolamento della classe media, quella fascia sociale che si credeva al sicuro e che invece scopre di essere altrettanto precaria, mentre la manovalanza viene progressivamente sostituita dall’automazione e dall’intelligenza artificiale. Emblematica, in questo senso, la scena finale in cui Man-su si ritrova solo in una fabbrica completamente automatizzata, unico essere umano in un mare di macchine. L’ironia è crudele: ha ottenuto esattamente quello che voleva, ma il prezzo da pagare è l’umanità stessa.

Mi hanno colpito anche le immagini del disboscamento operato dai robot nei titoli di coda. Sarà che recentemente ho visto Train Dreams di Clint Bentley, ambientato nei primi anni del secolo scorso, ma vedere il sudore fisico e il tormento interiore dell’uomo in lotta con la foresta, venire sostituiti un secolo dopo da un'automatizzazione priva di anima e di rimorso, perché incapace di ricordare il mondo che sta cancellando, è una riflessione profondamente sconcertante.

Alla fine il protagonista di No Other Choice, non avendo altra scelta che uccidere per ottenere un posto di lavoro e riappropriarsi dei privilegi della sua classe sociale - la casa, i cani, l’abbonamento a Netflix (bella frecciata di Park) - preferisce diventare il guardiano di un deserto meccanizzato che non ha più bisogno della sua etica, ma solo della sua silenziosa complicità.

Amaro e spietato.

Film

Le regole di Jenny Pen

di James Ashcroft

Dopo il brutale esordio di Coming Home in the Dark, il regista neozelandese James Ashcroft torna a raccontare la violenza con Le regole di Jenny Pen, un film profondamente inquietante ambientato tra le mura di una casa di cura per anziani, recentemente disponibile nel catalogo Midnight Factory. Tratto da un racconto breve di Owen Marshall, il film scava nella vulnerabilità, nella perdita di controllo e in quella zona d’ombra in cui la dignità umana smette di essere garantita.

Stefan Mortensen (Geoffrey Rush) è un giudice misantropo e arrogante, colpito da un ictus proprio mentre sta emettendo una sentenza in tribunale. Incapace di muoversi, viene trasferito alla Royal Pine Mews, una struttura di lungodegenza dove la sua autorità si sgretola contro l’indifferenza burocratica e l’impotenza fisica.

È qui che incontra Dave Crealy (John Lithgow), ospite di lunga data che, dietro una maschera di fragilità e demenza senile, nasconde una natura sadica e manipolatoria. Di notte, quando le luci si abbassano e il personale svanisce, Crealy diventa il sovrano assoluto della struttura, terrorizzando gli altri pazienti con l’aiuto di un inquietante bambolotto chiamato Jenny Pen. Stefan, privato del corpo e del ruolo che lo definivano, si ritrova così prigioniero di un incubo senza vie di fuga.

Le regole di Jenny Pen è un thriller psicologico geriatrico e claustrofobico che trasforma la terza età in un territorio di caccia. La regia di Ashcroft, sostenuta da una fotografia che alterna colori spenti e sterili a ombre profonde e minacciose, lavora su angolazioni dal basso, prospettive distorte e grandangoli che amplificano il senso di prigionia e impotenza dei protagonisti.

Geoffrey Rush e John Lithgow regalano interpretazioni straordinarie. Rush conferisce a Stefan una complessità tragica, oscillando tra la superbia residua del giudice e la vulnerabilità devastante dell’uomo ridotto all’immobilità. Lithgow, dal canto suo, è semplicemente magistrale nel suo essere subdolo e maligno, con quel sorriso sardonico che trasforma ogni suo gesto in una minaccia. Il suo Crealy non terrorizza tanto con la violenza esplicita quanto con il potere psicologico, piegando la fragilità altrui e trasformando la malattia in uno strumento di dominio.

Il film non è privo di difetti. La parte centrale perde ritmo, si avvita su se stessa ripetendo dinamiche già viste, e la sceneggiatura fatica a sostenere i cento minuti di durata.

Tuttavia, il vero orrore de Le regole di Jenny Pen non risiede nei soprusi fisici, ma nella rappresentazione impietosa della decadenza. In quei corpi che non rispondono più ai comandi, negli sguardi persi nel vuoto, in una dignità che scompare con la stessa facilità con cui si dimentica una password. Per chi ha vissuto da vicino l’esperienza di un genitore affetto da demenza senile, il film è un macigno andando a colpire il nervo scoperto della paura della vecchiaia - non tanto della morte in sé, quanto della sofferenza, dell'isolamento e dell'umiliazione che la precedono. Una prigione senza sbarre, dove la solitudine e il disprezzo sociale possono trasformare un luogo di riposo in un inferno in terra. È un film scomodo ma necessario, imperfetto nella struttura ma devastante nell'impatto emotivo perchè racconta una verità che spesso preferiamo ignorare.

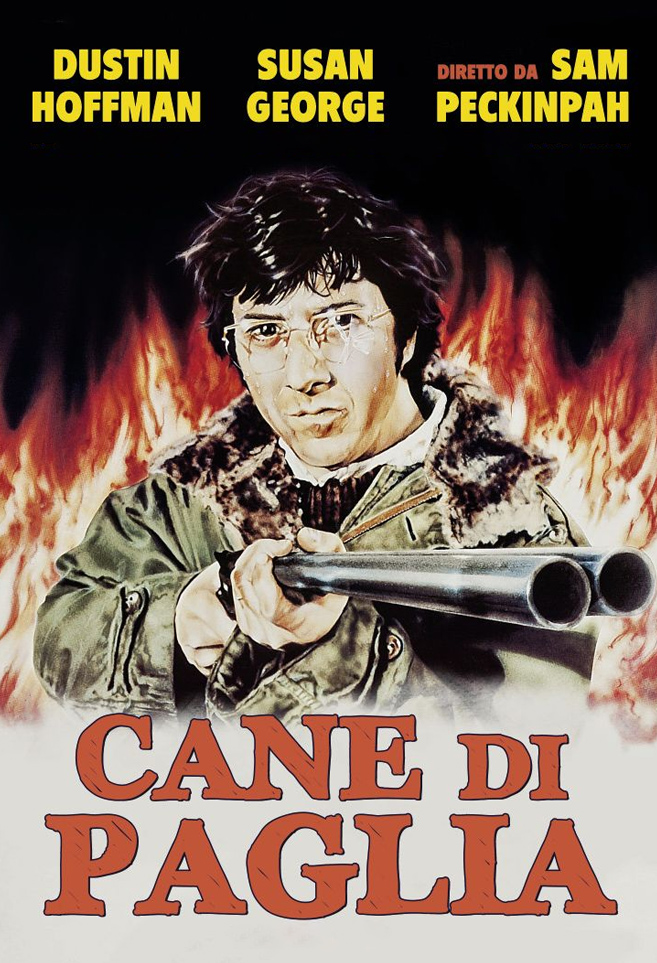

Cane di paglia

di Sam Peckinpah

All'inizio degli anni settanta il cinema smette di essere rassicurante e comincia a prenderci a schiaffi. Mentre nelle sale esplode la violenza distopica di Arancia meccanica, Sam Peckinpah - fino ad allora legato al western e già autore de Il mucchio selvaggio - porta sul grande schermo Cane di paglia, un’opera capace di scuotere ancora oggi. Tratto dal romanzo The Siege of Trencher’s Farm di Gordon M. Williams, che lo stesso Peckinpah definì “marcio”, il film è una riflessione brutale sugli istinti violenti dell’uomo, sulla mascolinità tossica e su quel confine sottilissimo che separa la civiltà dall’istinto primordiale.

La storia ci trascina in un isolato villaggio della Cornovaglia, dove David Sumner (un grandissimo Dustin Hoffman), matematico americano dall'aria mite e intellettuale, si trasferisce con la giovane moglie Amy (Susan George) alla ricerca della tranquillità necessaria alle sue ricerche. Ma la quiete rurale è solo un’illusione. La bellezza provocante di Amy, cresciuta in quel villaggio, attira immediatamente l'attenzione di Charlie, suo ex fidanzato, e della sua banda di operai balordi ingaggiati per ristrutturare il garage. Tra sguardi ostili, scherni e provocazioni sempre più esplicite, David continua a rifuggire lo scontro, convinto che la ragione possa arginare ogni conflitto. Un atteggiamento percepito come vigliaccheria dai locali e dalla stessa Amy che, esasperata dalla remissività del marito, lo spinge a reagire. Quella che all’inizio sembra una guerra di nervi scivola lentamente in una spirale di violenza, fino a trasformare la loro casa - ultimo baluardo di civiltà - in un fortino assediato.

Cane di paglia è un film che cammina costantemente sul filo del rasoio, ed è proprio questa ambiguità a costituirne la forza più disturbante e, al tempo stesso, la sua condanna. Lo si potrebbe quasi definire un anticipatore del genere rape & revenge, se Peckinpah non avesse scelto deliberatamente un terreno molto più scivoloso. La scena dello stupro subìto da Amy, che dopo una resistenza iniziale sembra abbandonarsi a una forma di sottomissione psicologica, è quasi insopportabile proprio per la sua terribile doppiezza. Una violenza che, nella messa in scena, rende la vittima stessa un personaggio complesso. Una donna frustrata da un marito troppo impegnato con le sue equazioni, che ha provocato deliberatamente gli uomini del villaggio con la sua presenza fisica. Una rappresentazione che ha fatto gridare al tradimento misogino, e non senza ragioni. Si lo so, mi sto addentrando in un campo minato, sopratutto oggi in cui l'uomo viene definito "malessere" e la violenza sulle donne è un tema molto centrale. Una cosa è certa un film del genere oggi non sarebbe proprio possibile.

Ed è proprio qui che Peckinpah spiazza davvero lo spettatore. Lo stupro non è l’evento scatenante, non innesca la vendetta. David non verrà mai a sapere della violenza subita dalla moglie, e viene naturale chiedersi quale sarebbe stata la sua reazione, considerando il suo distacco emotivo per buona parte del film. La sua esplosione di violenza non nasce dalla per vendicare l’onore violato della moglie, né da un gesto eroico nel proteggere il “matto del villaggio” dal branco. È qualcosa di più primitivo. È la difesa del territorio, dello spazio vitale violato. Non c’è bene contro male, ma solo una lotta atavica per il possesso e la dominazione.

L’intellettuale considerato dalla moglie un uomo senza spina dorsale scopre così dentro di sé una ferocia brutale, quasi liberatoria. Il crescendo di tensione è magistrale, ogni sequenza aggiunge un mattone a un muro di disagio che alla fine crolla con fragore. Il montaggio è perfetto, scandito come un battito cardiaco che accelera fino all’infarto nelle scene finali. Dustin Hoffman è straordinario nel costruire un personaggio apparentemente debole che esplode in una violenza raccapricciante. Molto brava anche Susan George, capace di incarnare una femminilità provocante al tempo stesso vittima e miccia di un incendio incontrollabile.

Cane di paglia è un film viscerale, contraddittorio, discutibile e inquietantemente misogino - le donne sono rappresentate come tentatrici - ma è anche un’opera che costringe lo spettatore a interrogarsi sulla propria posizione rispetto alla violenza, al desiderio e alla mascolinità.

Film

The Corpse of Anna Fritz

di Hèctor Hernández Vicens

Ci sono film che mettono subito alla prova lo spettatore, opere il cui incipit è talmente disturbante da farti domandare se hai davvero voglia di andare avanti. The Corpse of Anna Fritz (El cadáver de Anna Fritz), opera prima del regista catalano Hèctor Hernández Vicens uscita nel 2015, appartiene senza esitazioni a questa categoria. Senza troppi preamboli, il film prende avvio da un’idea profondamente malsana, un atto di necrofilia, e la trasforma in un thriller claustrofobico, teso e spietato, capace di scavare nel lato più oscuro della perversione umana.

Anna Fritz è un'attrice bellissima e famosa, il tipo di celebrità che tutti desiderano ma nessuno può avere. Quando muore improvvisamente, il suo corpo viene trasportato nell'obitorio di un ospedale. Pau, un giovane custode che lavora nella struttura, non resiste alla tentazione di scattare una foto al cadavere e inviarla ai suoi amici Iván e Javi. In breve, i due si precipitano in ospedale e, tra una sbronza e una striscia di coca, decidono di profanare quel corpo approfittando della sua assoluta impotenza. È l'inizio di una notte che nessuno di loro avrebbe potuto immaginare.

Da qui in avanti partono gli spoiler. Avvertiti.

È difficile assistere a un atto di necrofilia, allo stupro di un cadavere, senza sentire un peso allo stomaco. Non tanto per ciò che viene mostrato, perché Vicens affronta la scena con un certo pudore, evitando l’esibizione gratuita, quanto per ciò che quell’atto rappresenta. Lo squallore assoluto di tre omuncoli disposti a oltraggiare un corpo inerme, riducendo un essere umano a puro oggetto di consumo. È una profanazione totale, morale prima ancora che fisica. Poi arriva la svolta. Proprio mentre il suo corpo viene violato, Anna apre gli occhi. È viva. A voler essere cinici, si potrebbe persino dire che sia stata proprio quella scarica di violenza a riportarla indietro. Da questo momento il film cambia pelle e si trasforma in qualcosa di ancora più angosciante. Alba Ribas è bravissima nel rendere il terrore assoluto della protagonista. La sua recitazione passa quasi interamente dallo sguardo, dagli occhi che si riempiono di panico mentre realizza cosa le sta accadendo, intrappolata in un corpo ancora semiparalizzato.

I tre ragazzi, messi di fronte all’impensabile, iniziano a discutere. Lasciarla andare significherebbe la prigione. Ucciderla rappresenterebbe il punto di non ritorno. Ognuno di loro incarna una reazione diversa: c’è il più aggressivo, il più fragile, quello che tenta di mantenere una parvenza di umanità ma finisce comunque per essere trascinato nell’abisso. Nessuno è innocente. Nessuno si salva davvero. Anche chi prova a fare la cosa giusta resta complice, macchiato da ciò che è già accaduto.

Mentre loro litigano, Anna resta lì, immobile, costretta a osservare. La sua impotenza fisica diventa metafora di una vittimizzazione più profonda e universale. Il film si trasforma così in un survival soffocante, tutto giocato sull’attesa e sul tempo, con una protagonista che deve recuperare lentamente le forze per poter tentare la fuga.

The Corpse of Anna Fritz è un film piccolo ma feroce. Girato con un budget minimo, quasi interamente ambientato nella camera mortuaria di un ospedale e sostenuto da soli quattro attori, è un dramma gelido sull’assenza di morale e sulla banalità del male. Qualche forzatura narrativa c’è, soprattutto nella straordinaria resilienza di Anna, capace di sopravvivere alla morte più di una volta, e richiede una certa sospensione dell’incredulità. Ma sono compromessi accettabili all’interno di un’opera che riesce a mantenere una tensione costante e opprimente dall’inizio alla fine.

Film

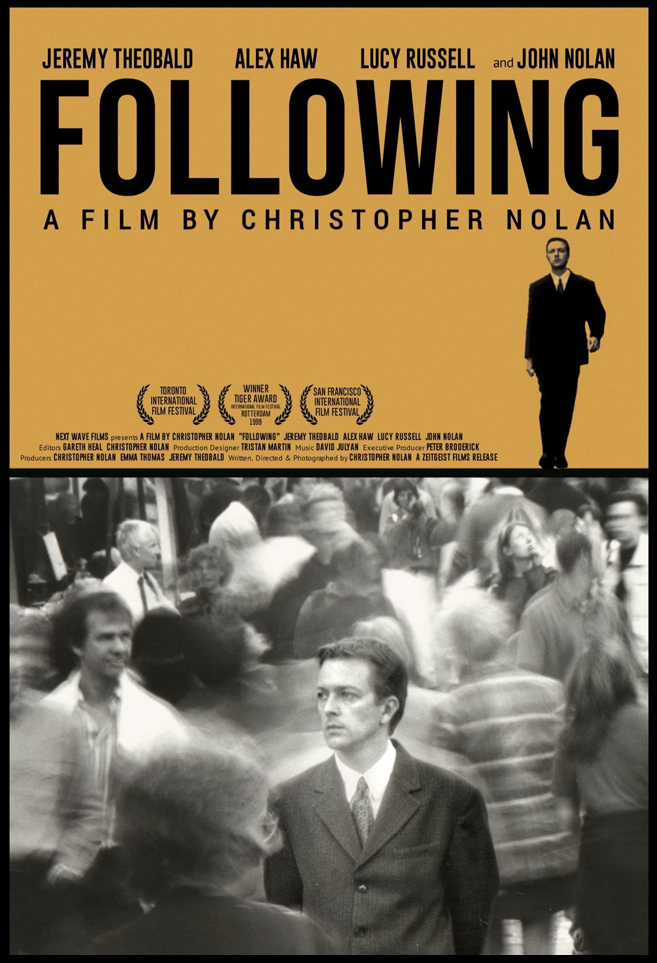

Following

di Christopher Nolan

Following è il film d’esordio di Christopher Nolan. Ero convinto di averlo già visto, invece mi sbagliavo di grosso. Probabilmente la mia memoria aveva archiviato alcuni frammenti sparsi come una sorta di dejà-vu al contrario – e onestamente, parlando di uno come Nolan, è un cortocircuito mentale che ci sta tutto. Scoprire questo gioiellino del 1998, però, è stato come ritrovare i negativi originali di una fotografia conosciuta: tutto quello che oggi definiamo "nolaniano" era già lì, concentrato in poco più di un’ora di pellicola sgranata in bianco e nero.

La storia ci trascina nella vita di Bill, un giovane aspirante scrittore disoccupato con troppo tempo libero e una curiosità per il prossimo che sfiora il patologico. Bill segue gli sconosciuti per strada, scegliendoli a caso, convinto che spiarne i movimenti possa regalargli l’ispirazione per i suoi personaggi. Si impone delle regole quasi rituali per non farsi scoprire, ma come spesso accade quando si gioca col fuoco, si finisce per scottarsi.

La sua strada incrocia quella di Cobb (un nome che ai fan di Inception farà subito drizzare le antenne), un ladro d’appartamenti elegante e cinico, con un gusto voyeuristico nel violare l’intimità altrui. Bill, affascinato da questa prospettiva, si lascia trascinare in un gioco sempre più pericoloso, scoprendo troppo tardi di essere diventato vittima inconsapevole di qualcosa di molto più grande e spietato.

Settantuno minuti in bianco e nero, girato con appena 6.000 sterline, nei fine settimana liberi, con attori non professionisti che lavoravano gratis, negli appartamenti degli stessi interpreti. A ventotto anni Christopher Nolan fa tutto da solo: scrive, dirige, fotografa, monta. È un’operazione artigianale, totalmente indipendente, che porta però già impresso il marchio di quello che diventerà uno dei registi più influenti del cinema contemporaneo.

Following si inserisce in quella tradizione di esordi cult in bianco e nero in cui registi oggi affermati hanno iniziato con pellicole indipendenti puntando tutto su sceneggiatura e visione personale. Vengono in mente Pi greco di Aronofsky, Clerks di Smith o soprattutto Eraserhead di Lynch. Opere nate fuori dai circuiti delle major, dove la libertà creativa era totale e non mediata.

Qui la libertà si traduce in audacia narrativa. Nolan frantuma il tempo, lo scompone e lo riorganizza secondo una logica che anticipa chiaramente Memento. La struttura è frammentata in flashback che si accavallano, creando un puzzle temporale che costringe lo spettatore a partecipare attivamente alla ricostruzione degli eventi. È un approccio che richiede attenzione, ma che ripaga con un finale che ribalta completamente la prospettiva e costringe a rileggere tutto ciò che è venuto prima.

In Following c’è già il DNA del futuro Nolan. L’ossessione per i piani temporali multipli, il montaggio come elemento narrativo centrale, la costruzione della trama con una precisione quasi geometrica, i personaggi intrappolati nelle proprie ossessioni (la memoria in Memento, i sogni in Inception, il tempo in Interstellar). Nel caso di Following l'ossessione è il controllo. Bill crede di osservare il mondo per capirlo, si illude di seguire le vite degli altri da una posizione privilegiata convinto di poter dominare la realtà osservandola dall’esterno. Dinamiche che tornerano più volte nel cinema di Nolan. C’è perfino un personaggio che si chiama Cobb, nome che ricomparirà in Inception, e un simbolo di Batman sulla porta di casa del protagonista, come indizio premonitore di ciò che sarebbe venuto.

Following è un noir classico nel suo triangolo di base – il giovane ingenuo, il criminale affascinante, la femme fatale bionda – ma allo stesso tempo ne è una decostruzione. Nolan trasforma un semplice thriller in un rompicapo psicologico, sorretto da un’ironia sottile e quasi crudele. Bill, che osserva gli altri per scrivere le loro storie, finisce per essere l’unico a non accorgersi di trovarsi dentro una sceneggiatura scritta da qualcun altro. Un esordio asciutto, intelligente, privo di concessioni, che ricorda come per fare grande cinema non servano milioni, ma intelligenza, passione e creatività.

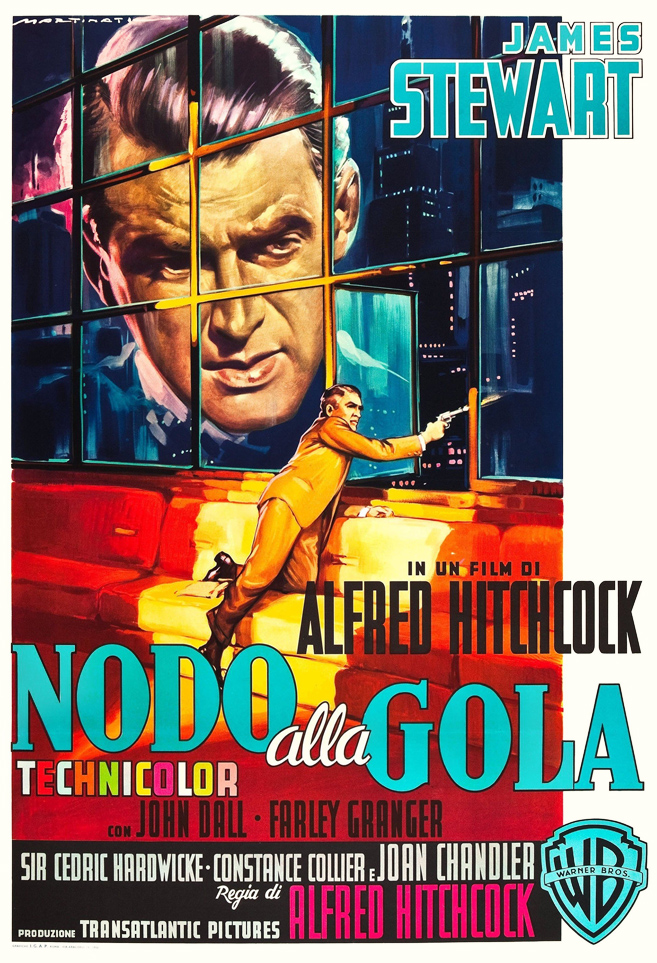

Nodo alla gola

di Alfred Hitchcock

Se c’è una cosa che Alfred Hitchcock amava più della suspense, erano le sfide tecniche impossibili. Con Nodo alla gola (Rope), il suo primo film a colori uscito nel 1948, il maestro del brivido decide regalarci una pellicola che sembra girata in un unico piano sequenza. Non è solo cinema, è teatro filmato con una sfacciataggine che solo un genio poteva permettersi.

Siamo in un elegante attico di New York. Due giovani brillanti e benestanti, Brandon (John Dall) e Philip (Farley Granger), strangolano il loro amico David con una corda. Non c'è un movente passionale o economico: lo fanno per puro esercizio intellettuale, per dimostrare la teoria nietzschiana del "superuomo" che è al di sopra della legge morale. Il tocco macabro? Nascondono il corpo in una vecchia cassapanca di legno, che decidono di usare come tavola imbandita per un cocktail party che si terrà da lì a pochi minuti. Tra gli invitati ci sono il padre della vittima, la fidanzata e, soprattutto, Rupert Cadell (James Stewart), il loro ex professore di filosofia, che durante la serata comincia a sospettare che qualcosa non quadri.

La prima cosa che colpisce di Nodo alla gola è la sua claustrofobia. Non usciamo mai da quell'appartamento. Hitchcock ci costringe a diventare complici silenziosi dei due assassini: sappiamo dov'è il corpo, sappiamo che gli invitati stanno mangiando sopra un cadavere, e questa ironia drammatica ci tiene incollati allo schermo con un misto di ansia e fastidio.

La famosa tecnica del "piano sequenza simulato" (i tagli ci sono, ma sono nascosti strategicamente quando la camera passa dietro le schiene dei personaggi o su superfici scure) non è solo un virtuosismo estetico. Serve a dare l'impressione che i minuti che passano per i protagonisti sono gli stessi che passano per noi.

James Stewart, al suo primo film con Hitchcock, porta sullo schermo un personaggio ambiguo e inquietante. Il suo professor Cadell ha teorizzato in passato la superiorità morale di certi individui, e ora si trova faccia a faccia con le conseguenze estreme delle sue idee. I dialoghi diventano un duello intellettuale sempre più serrato, con Brandon che cerca di impressionare il maestro e Rupert che lentamente intuisce l'orrore.

Sebbene il film possa sembrare a tratti un po' statico a causa della sua origine teatrale (è tratto da un opera di Patrick Hamilton), la regia è talmente fluida che la camera sembra danzare tra gli attori. Nodo alla gola rimane uno dei film più affascinanti e tecnicamente audaci di Hitchcock, un elegante thriller "da camera" dotato di una altissima tensione ideologica.

4 mosche di velluto grigio

di Dario Argento

Tornato di recente nelle sale italiane in una splendida versione restaurata, 4 mosche di velluto grigio è sempre stato, per me, il film più sfuggente della filmografia di Dario Argento. Per anni è circolato poco e male, complice una serie di questioni legali che ne hanno ritardato l’uscita in DVD fino al 2013. Prima di allora recuperarlo era quasi un’impresa, e infatti la mia prima e unica visione – almeno fino a ieri – risale alla fine degli anni ottanta, su una VHS sgangherata di cui ricordo più il fruscio del nastro che la trama. Poi il vuoto, come se il film fosse scomparso insieme a quelle immagini sfocate. L’unica cosa rimasta impressa era la scena finale. Rivederlo oggi, a quasi cinquant’anni dalla sua uscita, è stato come scoprirlo davvero per la prima volta.

Capitolo conclusivo della cosiddetta "trilogia degli animali", 4 mosche di velluto grigio non solo anticipa l’esplosione stilistica di Profondo Rosso, ma contiene già i germogli di tutto il cinema argentiano che verrà.

La storia ruota attorno a Roberto Tobias (Michael Brandon), giovane batterista rock da giorni seguito da un uomo misterioso. Stanco di essere pedinato, decide di affrontarlo, ma nella colluttazione lo uccide accidentalmente. Qualcuno ha assistito alla scena, fotografando il delitto, e da lì inizia a tormentarlo con minacce, immagini e ricatti. Roberto evita la polizia, ma senso di colpa, incubi ricorrenti e paura lo logorano. Finisce così per confidarsi con la moglie Nina, un amico filosofico e un investigatore privato, nel tentativo di capire chi si nasconda dietro quella persecuzione.

Rivisto oggi 4 mosche di velluto grigio si rivela essere molto più di un semplice thriller. È un film in bilico, sospeso tra due anime: quella del giallo classico all'italiana che Argento aveva già perfezionato con L'uccello dalle piume di cristallo, e quella visionaria, onirica e quasi metafisica che esploderà quattro anni dopo in Profondo Rosso. La trama segue lo schema dei due film precedenti, ma è il modo in cui Argento la mette in scena a fare la differenza. Abbandona il rigore formale degli esordi per sperimentare con carrellate impossibili e soggettive invasive, costruendo una città ibrida – Roma, Milano, Torino fuse insieme – un luogo labirintico, straniante, quasi mentale.

Uno degli aspetti più affascinanti è proprio questo carattere sperimentale. Argento sembra voler testare i limiti del genere, inserendo elementi che sfiorano il surreale. C’è l’incubo ricorrente della decapitazione in Arabia Saudita, la pseudo-scienza della retinografia criminale, secondo cui l’ultima immagine vista rimarrebbe impressa sulla retina. E poi c’è quel celebre finale al rallentatore, girato con una cinepresa da tremila fotogrammi al secondo, che trasforma l’istante della violenza in una danza ipnotica. Una trovata tecnica allora rivoluzionaria.

Ma 4 mosche di velluto grigio non è solo un laboratorio di idee. È anche un film sorprendentemente personale, quasi autobiografico. La coppia in crisi, con un marito in preda alla paranoia e una moglie ricca e distante, richiama in modo neanche troppo velato la fine del matrimonio tra Argento e Marisa Casale. Non a caso, i due protagonisti furono scelti anche per la loro somiglianza fisica con la coppia reale.

Tecnicamente il film è impeccabile. La fotografia di Franco Di Giacomo crea atmosfere tese e claustrofobiche, il montaggio di Françoise Bonnot dà ritmo e nervosismo al racconto, e la colonna sonora di Morricone, è tanto sperimentale quanto disturbante. Il maestro abbandona le melodie liriche che lo avevano reso celebre nei western di Leone per avventurarsi in territori quasi rock-progressive.

Certo, non tutto funziona. La sceneggiatura a tratti forza la mano, alcune sequenze sembrano inserite più per la loro potenza visiva che per reale necessità narrativa. E poi ci sono gli inserti comici, personaggi eccentrici al limite del macchiettistico. A partire da Diomede (interpretato da un Bud Spencer fresco di Trinità), che vive in una baracca sul Tevere – proprio sotto Ponte Marconi, dalle mie parti – il Professore (Oreste Lionello), senzatetto dall'aria da gentiluomo decaduto, e l’investigatore privato omosessuale Arrosio, personaggio che potrebbe risultare pure simpatico almeno finché non incontra un testimone, anch’egli omosessuale e la caricatura dei personaggi diventa davvero eccessiva e imbarazzante. Stesso discorso per le gag con il postino, che all'epoca forse strappavano una risata ma oggi risultano un po' datate e stucchevoli.

Eppure, nonostante questi inciampi, il film conserva un fascino unico. Argento non ha paura di mescolare toni e registri, di passare dal thriller psicologico alla commedia grottesca, dal dramma coniugale all’incubo surreale. Si percepisce chiaramente il desiderio di spingersi oltre, di scavare nell’irrazionale e nei territori del subconscio che diventeranno il suo marchio. A volte il risultato è sbilenco, ma è altrettanto affascinante vedere un regista che rischia, sperimenta e si sporca le mani.

Un film imperfetto, sì, un esperimento incompleto, ma già pieno dei semi del grande cinema che verrà. Non sarà il capolavoro di Argento, ma è certamente il film in cui il Maestro del Brivido ha iniziato davvero a volare.

Film

The Invitation

di Karyn Kusama

C'è qualcosa di profondamente disturbante nelle cene tra vecchi amici. Quelle rimpatriate dove tutti sorridono un po' troppo, nessuno dice davvero quello che pensa, e tu finisci per chiederti perché diavolo hai accettato l'invito. The Invitation di Karyn Kusama - regista statunitense nota, in negativo a dir la verità, per Aeon Flux e Jennifer’s Body - prende esattamente quella sensazione e la trasforma in un thriller psicologico da camera ambientato quasi interamente in un’unica location.

Will (Logan Marshall-Green), accompagnato dalla fidanzata Kira, accetta di partecipare a una cena in una lussuosa casa sulle colline di Los Angeles organizzata dalla sua ex moglie Eden (Tammy Blanchard) e dal suo nuovo compagno David. Segnato da una tragedia — la perdita del figlio avuto con Eden — Will si ritrova circondato da vecchi amici e alcuni sconosciuti, avvertendo fin da subito che qualcosa nell’aria non quadra. Eden e David dicono di aver trovato la pace grazie a un misterioso gruppo di sostegno in Messico, una sorta di setta mistica, e propongono ai presenti un’esperienza di “liberazione”. Man mano che la serata procede, tra volti familiari, ambienti intimi e silenzi inquietanti, Will percepisce che quell’invito nasconde più di una semplice ospitalità. Forse è solo la sua ferita a renderlo sospettoso, oppure qualcosa di più sinistro è in agguato.

The Invitation è un thriller "teatrale" alla Polanski, che si svolge quasi interamente all’interno di una casa, lento, claustrofobico e paranoico, costruito più sui dialoghi, sull’attesa e sulle tensioni che sui colpi di scena. Il tema centrale è il lutto e le strategie di sopravvivenza che adottiamo per convivere con il dolore. Will fatica ad accettare come Eden sia riuscita a lasciarsi alle spalle la sofferenza per la perdita del loro figlio, trovandosi spaesato in un posto dove tutti cercano felicità e leggerezza, ma dove ogni gesto e ogni parola sembrano fuori posto. Kusama gioca tutto sull’incertezza. Ti tiene sospeso, senza mai farti capire se la diffidenza di Will sia giustificata o solo il frutto della sua mente provata dal dolore. Ti ritrovi a dubitare insieme a lui, a chiederti se dietro quei sorrisi e quella calma innaturale ci sia davvero qualcosa di oscuro, o se sia solo la sua ferita a deformare la realtà.

La scena iniziale, unica girata all’esterno, in cui Will investe accidentalmente un coyote e lo uccide per porre fine alle sue sofferenze, anticipa in maniera evidente — e forse anche prevedibile — la tensione morale e la violenza improvvisa che sfoceranno nel finale. Una metafora tra la scelta di annullare il dolore attraverso la morte, oppure continuare a vivere con una sofferenza che probabilmente non ti abbandonerà mai.

Il finale apocalittico, con quelle lanterne rosse che si accendono nelle case circostanti, mi ha ricordato per certi versi il finale di Fight Club. Un’idea interessante che chiude il film con un brivido lungo la schiena.

Passato un po’ in sordina, The Invitation resta un thriller psicologico da scoprire, elegante, teso e capace di farvi guardare con sospetto anche le cene tra amici più innocue.

The Shrouds - Segreti sepolti

di David Cronenberg

Dopo il figlio, il padre.

Ho sempre amato il cinema di David Cronenberg, ma davanti al suo ultimo film, sia per il tema trattato che per il suo peso emotivo, ho sentito il bisogno di aspettare il momento giusto prima di vederlo.

A ottant’anni, il regista canadese firma The Shrouds (Segreti sepolti è il solito sottotitolo italiano), un’opera che lui stesso definisce profondamente personale e in parte autobiografica. Cronenberg ha perso la moglie dopo una vita insieme, e questo film sembra essere il suo modo di attraversare – e forse comprendere – il lutto. La scelta di Vincent Cassel come protagonista non è casuale: l’attore è stato selezionato proprio per la sua somiglianza con il regista, chiamato a incarnarne il doppio, il riflesso, l’alter ego cinematografico.

Il ricco uomo d’affari Karsh (Vincent Cassel), a quattro anni dalla morte della moglie Becca (Diane Kruger), uccisa da un cancro, vive prigioniero del suo ricordo senza riuscire ad andare avanti. Attraverso la sua società, la GraveTech, ha progettato un sudario tecnologico capace di monitorare in tempo reale la decomposizione del corpo dell’amata all'interno della tomba. Ma non è tutto, trovando quest'idea rivoluzionaria ha pensato di trasformarla in un business, costruendo un cimitero dove le lapidi sono dotate di display connessi a un’app che consente ai parenti di osservare lo stato delle salme. Un cimitero ipertecnologico con tanto di ristorante annesso e piani d’espansione internazionale.

Quando il cimitero viene misteriosamente violato — tombe vandalizzate, sistemi hackerati — Karsh scopre che anche la tomba di Becca è stata profanata. Le ipotesi si moltiplicano — gruppi ambientalisti contrari alla "thanato-sorveglianza", hacker cinesi interessati a sfruttare la rete di GraveTech per fini di controllo, o forse qualcuno molto più vicino a lui.

Deciso a scoprire la verità, Karsh si allea con Maury (Guy Pearce), suo ex cognato esperto di tecnologia, e con Terry (sempre Diane Kruger), sorella della defunta. Durante le analisi digitali dei resti di Becca, l’esplorazione 3D dello scheletro rivela strane escrescenze sulle ossa, forse effetti collaterali dei sudari ipertecnologici o il segno di qualcosa di ancora più inquietante.

Fedele al suo modo di fare cinema e alle sue ossessioni, David Cronenberg torna a mischiare body horror, tecnologia, morte e fantascienza sociale, consegnandoci un requiem tecnologico che ha il sapore di una confessione privata, al limite della necrofilia emotiva. Non mancano mutilazioni, corpi sezionati, sesso e immagini disturbanti, dove la decomposizione diventa spettacolo e la materia organica è trattata con la freddezza clinica che ha reso unico il suo cinema. Allo stesso tempo, The Shrouds si allontana dal gore fine a sé stesso per toccare il tema della perdita e dell’elaborazione del lutto, racchiuso in un paradosso etico: guardare per continuare ad amare. Dentro c’è di tutto, avatar digitali, intelligenza artificiale, complotti hi-tech, ma il centro resta il dolore umano, osservato con l’occhio chirurgico di chi non sa più distinguere tra memoria e immagine.

Non è un film lineare, e non vuole esserlo. Si muove per ellissi, digressioni teoriche e incursioni oniriche, talvolta disorientando lo spettatore. Manca di ritmo e scorrevolezza, sì, ma guadagna in densità e malinconia. È un film che chiede tempo, pazienza e una certa predisposizione per un cinema che provoca invece di consolare.

Una pellicola che consiglio solo a chi ama Cronenberg, perché chi cerca semplicità narrativa o rassicurante compostezza emotiva rischia di trovarsi davanti a un macigno. Ma un macigno, va detto, dal fascino magnetico.

Possesor

di Brandon Cronenberg

Possessor, secondo film di Brandon Cronenberg, prosegue l’eredità paterna spingendosi verso territori di inquietudine tecnologica e identità frammentata.

Il film ha per protagonista Tasya Vos (Andrea Riseborough), un’agente al servizio di una misteriosa organizzazione segreta che utilizza impianti neurologici per prendere il controllo dei corpi di altre persone e compiere omicidi su commissione. Nonostante i segni di instabilità dopo la sua ultima missione, la sua superiore le affida un nuovo incarico, entrare nella mente di Colin Tate (Christopher Abbott), un uomo destinato a sposare l’ereditiera Ava Parse, con il compito di eliminare il padre di lei, un potente magnate del data mining. Ma l’operazione sfugge presto al controllo, e Tasya rimane intrappolata nel corpo dell’ospite, che tenta di rigettare l’intruso in una battaglia mentale tra due coscienze in lotta per la stessa identità.

Alla sua seconda pellicola, Brandon Cronenberg conferma di non vivere all’ombra del padre, ma di muoversi con passo deciso in un territorio personale. Possessor è un lucidissimo incubo sulla perdita dell’identità, dove la fantascienza diventa strumento per parlare di controllo, alienazione e potere. L’idea di prendere possesso delle menti altrui per compiere omicidi non è nuova, ma lo è la sua messa in scena algida, ipnotica e visionaria. Un’estetica che mi ha ricordato Refn per l’uso dei colori e per la freddezza emotiva, in cui Cronenberg non lesina violenza e sangue a cui è difficile restare impassibili.

A tratti un po’ contorto e surreale, non esente da un certo autocompiacimento, ma con una forte densità simbolica che restituisce profondità e inquietudine, sostenuto dall’ottima prova dei due protagonisti.

Possessor è un fanta-thriller autoriale che parla di disumanizzazione e perdita del sé, un’esperienza tanto cerebrale quanto viscerale.

Caught Stealing - Una scomoda circostanza

di Darren Aronofsky

Ho un rapporto un po’ contrastante con Darren Aronofsky. Ho amato i suoi primi due film, mentre altri mi hanno lasciato parecchio perplesso. Senza dubbio mi pare sia un autore parecchio eclettico, capace di spostarsi con disinvoltura dal dramma paranoico all'horror psicologico, fino alla dimensione più visionaria e allegorica. Nel 2025 decide di adattare il romanzo A tuo rischio e pericolo di Charlie Huston e realizzare Caught Stealing - Una scomoda circostanza, un thriller action urbano dalle spiccate influenze tarantiniane, che segna una nuova deviazione nel suo percorso cinematografico.

La storia è ambientata nel 1998, nel Lower East Side di Manhattan, e segue le disavventure di Henry “Hank” Thompson (Austin Butler), ex promessa del baseball la cui carriera è stata stroncata da un incidente stradale. Ora Hank lavora come barista in un pub, affoga le giornate nell’alcol, frequenta una giovane infermiera (Zoë Kravitz), ed è legato alla madre, che gli ha trasmesso la passione per il baseball. La sua esistenza tutto sommato tranquilla prende una piega inaspettata quando il suo vicino di casa punkettone, Russ (Matt Smith), gli chiede di badare al suo gatto per qualche giorno. Da quel momento, Hank si ritrova improvvisamente braccato da gangster, poliziotti corrotti e criminali senza scrupoli, trascinato in una spirale di violenza, inseguimenti e paranoia di cui non riesce a capire le ragioni.

Strizzando l’occhio al Fuori orario di Scorsese — che omaggia con il cameo di Griffin Dunne nei panni del proprietario del pub — Aronofsky prova a mescolare l’umorismo nero dei fratelli Coen, il pulp sanguinolento di Tarantino e il gangster crime di Guy Ritchie, per confezionare un film tutto azione, situazioni esasperate, toni da commedia grottesca e personaggi sopra le righe. Volendo, anche divertente, ma che io, personalmente, l'ho trovato di poca sostanza.

Mi pare che Aronofsky abbia voluto realizzare un polpettone derivativo più per voglia di distrarsi che per raccontare un storia capace di scuotere davvero qualche corda emotiva. Alla fine è ancora la storia dell’atleta (dopo il wrestler, questa volta un giocatore di baseball, sport che non ho mai capito e non ho neanche troppa voglia di sforzarmi di capire) che ha perso la sua occasione e si ritrova sbandato, trascinato in un vortice di situazioni assurde e sempre più fuori controllo.

Di buono c’è la ricostruzione del Lower East Side di New York di fine anni novanta, sporco, malfamato, pieno di spazzatura e palazzi fatiscenti. Poi c’è il gattone, che a tratti diventa il vero protagonista del film, e la musica degli Idles, perfetta per accompagnare il caos.

Troppo poco, però, per evitargli l’insufficienza.

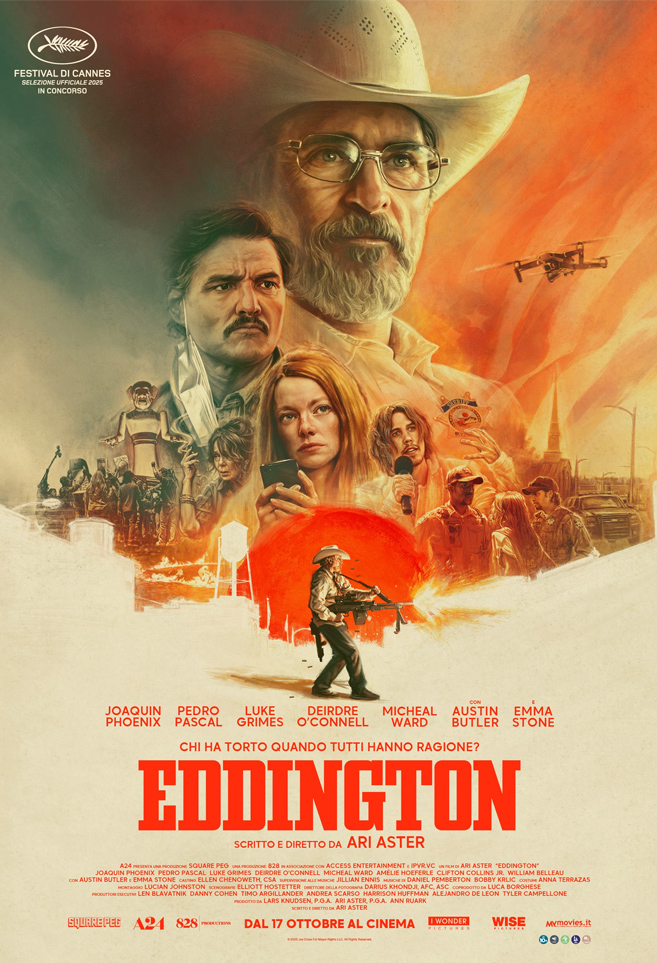

Eddington

di Ari Aster

Ari Aster, autore di Hereditary, Midsommar e Beau ha paura, è ormai considerato uno dei registi più interessanti del cinema di genere contemporaneo. Fin dai primissimi anni della sua carriera aveva in mente di realizzare Eddington, con l’intento di raccontare l’America di oggi attraverso un western contemporaneo. Presentato in concorso al Festival di Cannes, il film ha suscitato reazioni fortemente contrastanti. Alcuni critici hanno elogiato l’audacia politica e la volontà di usare il genere per parlare del presente, altri lo hanno definito sbilanciato, confusionario e dispersivo.

Io l’ho visto al cinema e devo dire che ancora lo devo metabolizzare... proverò a farlo scrivendo questa recensione.

Il film è ambientato durante la pandemia di Covid-19, nell’estate del 2020, in una cittadina immaginaria del Nuovo Messico chiamata Eddington, poco più di duemila abitanti. Lo sceriffo locale, Joe Cross (Joaquin Phoenix), non sembra particolarmente incline a rispettare le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria (come l’obbligo di indossare la mascherina) e finisce per scontrarsi con il sindaco Ted Garcia (Pedro Pascal), uomo dagli interessi poco chiari legati alla costruzione di un gigantesco data center nei pressi della città, impegnato nella campagna per la propria rielezione. Tra i due non corre buon sangue nemmeno sul piano personale, per vecchie ruggini che riguardano la moglie dello sceriffo, Louise (Emma Stone), una donna segnata dalla depressione, che secondo la madre di quest'ultima, figura ossessiva e complottista, sarebbe stata violentata da Garcia quando erano ragazzi.

Più per rivalsa che per reale convinzione politica, Cross decide di candidarsi a sindaco contro di lui. Mentre Eddington si frantuma sotto il peso delle paure collettive, dell’isolamento, della disuguaglianza e delle proteste del movimento Black Lives Matter (seguite alla morte di George Floyd da parte della polizia), Joe Cross, ferito anche dall’abbandono della moglie, attratta da Vernon Jefferson Peak (Austin Butler), un carismatico guru a capo di una setta che accoglie vittime di abusi, inizia a covare un senso di rivalsa che presto esploderà in tutta la sua violenza.

Insomma, come si intuisce da questa sinossi (e manca tanto altro, ve lo assicuro) qui c’è davvero tanta carne al fuoco. Sono molti i protagonisti, le storie e le sottotrame che si intrecciano. Eddington non è un film complesso, come poteva esserlo Beau ha paura, ma sicuramente è molto stratificato. Aster ingloba più generi, passando dal western alla satira, dalla commedia grottesca al thriller politico-sociale, usandoli con grande abilità per costruire un affresco beffardo e minaccioso sull'America di oggi.

La pandemia di Covid-19 — primo film di un certo peso a trattare esplicitamente questo tema — è solo il punto di partenza per isolare la cittadina del Nuovo Messico in una bolla, un microcosmo dove il razzismo, le disuguaglianze, i complotti, i guru, le proteste e la disinformazione diventano specchio deformante del paese intero. È un mondo dove un senzatetto ubriaco, presunto portatore del virus, può sparire senza che nessuno si chieda che fine abbia fatto, e dove l’edificio più grande del paese è un’armeria. Un'America in miniatura, dove i social network e la manipolazione dell’informazione sono dominanti (non credo sia un caso che più di una volta compare Trump mentre il protagonista scorre le notizie sul suo cellulare). Un video su Instagram può cambiare la percezione pubblica di un evento, una fotografia può essere usata come prova per incastrare il nero di turno, e la verità diventa solo un’altra narrazione da manipolare.

Il film si divide sostanzialmente in due parti. Nella prima, Aster introduce i personaggi — quasi tutti moralmente discutibili — e imposta i temi centrali con una messa in scena dilatata, statica, fatta di dialoghi e tensioni sotterranee. È un’esposizione volutamente lenta, dove la provincia americana viene ritratta come una terra stanca, piena di frustrazioni e paranoia. Nella seconda parte, Eddington cambia tono e ritmo, la storia si trasforma in un thriller politico con tratti da western urbano, fino a culminare in un epilogo amaro e disperato. Aster spinge sull’azione e la tensione diventa tangibile, quasi fisica. Splendida, per esempio, la sequenza in cui lo sceriffo, ansimante e armato di tutto punto, si muove tra i colpi dei cecchini mentre la macchina da presa si muove intorno a lui cercando di capire dove si trovino.

Joaquin Phoenix offre un’interpretazione di grande intensità, mostrando insieme fragilità, rabbia e bisogno di riscatto. Pedro Pascal è altrettanto convincente nel ruolo del sindaco Garcia, ambiguo e viscido quanto basta. Emma Stone, invece, rimane più ai margini, diventando una pedina funzionale alle svolte narrative.

Eddington è un film ambizioso, a metà strada tra Tarantino e i fratelli Coen, che mescola satira sociale, noir e western moderno per dissacrare la società americana, prendendo in giro tanto i conservatori quanto i progressisti, i complottisti quanto i moralisti della giustizia sociale. È sicuramente un film che, per la mole di temi e sfumature, richiede più di una visione. Non credo di essere il solo ma Eddington mi ha ricordato Una battaglia dopo l’altra per la sua capacità di raccontare la crisi americana contemporanea attraverso il caos e l’ironia. Personalmente gli preferisco Anderson, ma va riconosciuto ad Aster il coraggio di essersi spinto oltre il suo territorio consueto, firmando un film d’autore ironico, feroce, e amaramente lucido. Un viaggio dentro l’America ferita e paranoica del presente, raccontata con l’occhio cinico e beffardo di chi non crede più a nessuna verità.

Film

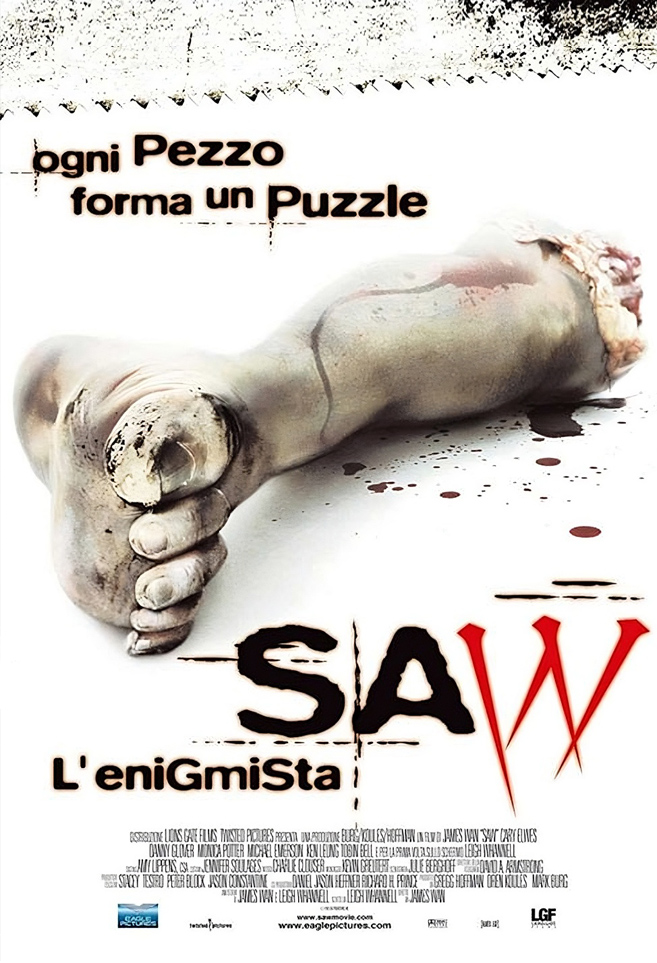

Saw - L'enigmista

di James Wan

All’inizio degli anni zero, ovvero nel primo decennio del XXI secolo, l’horror americano non se la passava tanto bene. A parte poche eccezioni, erano gli anni di Scream e delle sue infinite imitazioni, film che giocavano più sulla parodia del genere che sulla sua reinvenzione. L’estetica era patinata, i personaggi adolescenti e i colpi di scena telefonati. L’horror aveva perso la sua anima sporca, il suo odore di sangue e paura autentica.

Poi, nel 2004, arrivò Saw. Un film piccolo, quasi indipendente, che con un budget ridicolo e un’idea semplice ma brutale riuscì a risvegliare il genere dal torpore. James Wan, all’epoca ventisettenne, e lo sceneggiatore Leigh Whannell riportarono l’orrore nelle stanze chiuse, nei corpi mutilati, nelle scelte morali impossibili.

La storia inizia con due uomini che si risvegliano in un bagno fatiscente, incatenati ai lati opposti della stanza. Al centro, il corpo senza vita di un uomo disteso in una pozza di sangue, una pistola e un registratore a cassette. Lawrence (Cary Elwes) è un medico oncologo. Adam (lo stesso Whannell che interpreta uno dei protagonisti) è un giovane fotografo. Nessuno dei due ricorda come sia finito lì.

Quando riescono ad ascoltare il messaggio inciso sul nastro, scoprono di essere le pedine di un gioco orchestrato da una mente sadica che li costringe a confrontarsi con la propria sopravvivenza. L’assassino, noto come Jigsaw, non uccide direttamente le sue vittime ma le sottopone a prove estreme, costringendole a scegliere se vivere o morire.

"Vivere o morire? Fate la vostra scelta."

Prendiamo l’atmosfera torbida e il thriller investigativo di Seven, la morbosità e la tensione claustrofobica di Cube, aggiungiamo un colpo di scena degno de I soliti sospetti e una sceneggiatura a incastri piena di indizi ed enigmi (quella che, insieme al film di Natali, avrebbe ispirato anni dopo il fenomeno delle escape room). Versiamoci dentro una buona dose di sangue e violenza, e soprattutto un serial killer affascinante, una sorta di carnefice-purificatore che – con le fattezze di un inquietante pupazzo – punisce attraverso trappole tanto ingegnose quanto terrificanti chiunque ritenga non dia sufficiente valore alla vita.

Infine, confezioniamo il tutto con una regia dinamica e un montaggio dal gusto videoclipparo, figlio dei tempi e vicino all’estetica disturbante dei video dei Tool o di Marilyn Manson. Il risultato è Saw - L’enigmista, uno dei maggiori successi horror degli anni duemila, capace di incassare oltre cento milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget irrisorio. Un film che ha riportato l’orrore alla sua dimensione più carnale, fisica e splatter, recuperando quella sporcizia visiva e quella crudeltà morale che avevamo conosciuto negli anni settanta.

Non sarà un capolavoro di originalità, ma a James Wan e Leigh Whannell va riconosciuto il merito di aver ridato sangue a un genere che negli Stati Uniti stava morendo. Da Saw in poi sarebbe arrivata un’intera ondata di sequel, più o meno discutibili – se ne contano una decina, ma personalmente al terzo ho gettato la spugna – e il film avrebbe aperto la strada al torture porn degli anni duemila, con Hostel come erede più diretto. In ogni caso, tutto parte da qui: da un bagno sudicio, due uomini incatenati e un’idea semplice ma spietata, che ha cambiato il volto dell'horror moderno.

Film

Revenge

di Coralie Fargeat

Prima ancora del grande successo di The Substance, la regista francese Coralie Fargeat aveva già catturato l’attenzione con Revenge, il suo folgorante esordio del 2017. Un film che reinventa un genere con un linguaggio visivo potente e un approccio sorprendentemente contemporaneo, trasformando una storia di violenza in un’esplosione di rivendicazione fisica e simbolica.

Jen (Matilda Lutz), giovane americana, ha una relazione con Richard (Kevin Janssens), un uomo ricco e sposato. Richard la porta in una lussuosa villa nel deserto per un weekend bollente, ma l’intimità viene interrotta dall’arrivo anticipato dei suoi amici, Stan (Vincent Colombe) e Dimitri (Guillaume Bouchède), intenzionati a una battuta di caccia. Quando Richard si allontana, uno dei due amici aggredisce Jen e la stupra. Al ritorno dell’uomo, Jen minaccia di denunciare l’accaduto e chiede di tornare a casa. Richard si rifiuta, le offre denaro per farle dimenticare tutto, ma lei rifiuta e tenta di fuggire. Inseguita, viene spinta in un dirupo, ma sopravvive e, incazzata nera, decide di intraprendere una vendetta spietata contro i suoi aggressori.

A partire da I Spit on Your Grave, in Italia noto come Non violentate Jennifer, sono stati diversi i film che raccontano donne vittime di violenza sessuale che trasformano il loro trauma in una feroce e sanguinosa vendetta. Si tratta di un vero e proprio genere, il rape & revenge, nato negli anni settanta in stile shock exploitation, spesso a basso budget, caratterizzato da violenza esplicita, sangue e scene estreme, pensato per impressionare lo spettatore.

Revenge di Coralie Fargeat segue le stesse coordinate narrative, ma con la particolarità di essere il primo film del genere diretto da una donna. Fargeat trasforma una ragazza provocante, frivola e ingenua in una sorta di Rambo al femminile. Se vi aspettate realismo su come una giovane possa sopravvivere a ferite devastanti e diventare esperta di sopravvivenza e armi letali, probabilmente rimarrete delusi: come in molti film degli anni ottanta, qui si chiede allo spettatore la sospensione dell’incredulità.

Accettato questo patto, gli amanti dell’action più estremo troveranno tutto ciò che cercano: scene di sangue a profusione, tensione costante senza un attimo di tregua e uno scenario suggestivo che diventa teatro della violenza. Tecnicamente e visivamente, il film è girato con eleganza estrema, quasi patinata. L’iperrealismo cromatico rende la violenza al contempo estetica e catartica, rileggendo il genere in chiave contemporanea.

Personalmente avrei spinto di più sull’aspetto allucinogeno, deformando il punto di vista della protagonista per accentuare il suo stato di alterazione, ma evidentemente il budget ha imposto dei limiti.

Una menzione particolare va a Matilda Lutz, già apprezzata in A Classic Horror Story, capace di fornire un’interpretazione intensa, soprattutto fisica, passando da vittima a spietata macchina da guerra. È lei che regge il film sulle proprie spalle.

Interessante anche la figura dello stupratore, un Tuco contemporaneo uscito da un western di Leone, simbolo di una mascolinità tossica e animalesca che la Fargeat non esita a ridicolizzare.

Per gli appassionati del genere, Revenge resta un film imprescindibile, capace di unire estetica, violenza e empowerment femminile in una chiave moderna e spettacolare.

Film

L'Uomo Invisibile (2020)

di Leigh Whannell

Insieme a Dracula, la Mummia e il Mostro di Frankenstein, l’Uomo Invisibile è tra le creature più iconiche dell’universo horror targato Universal Pictures. Ispirato all’omonimo romanzo di H. G. Wells, il personaggio, a partire dal classico di Whale del 1933, ha conosciuto nel tempo numerose reincarnazioni cinematografiche, con risultati spesso altalenanti.

Nel 2020, dopo il naufragio del progetto "Dark Universe" — il tentativo di creare un universo condiviso dedicato ai mostri Universal sul modello dei Marvel Studios — la casa di produzione decide di ripartire da zero. A raccogliere la sfida è la Blumhouse Productions di Jason Blum, che affida la regia e la sceneggiatura a Leigh Whannell, già noto per Upgrade e per aver co-creato la saga di Saw.

La storia si potrebbe riassumere in poche parole. Una donna viene perseguitata dal suo ex, un brillante e ricco milionario con una villa alla Tony Stark e una tuta che lo rende invisibile.

Cecilia Kass (Elisabeth Moss) è vittima di una relazione violenta e controllante con Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen), un ingegnere nel campo dell’ottica. Una notte, approfittando del sonno di Adrian, lo droga e fugge con l’aiuto della sorella Emily, trovando rifugio presso l’amico d’infanzia James Lanier e sua figlia Sydney. Dopo due settimane, le autorità comunicano che Adrian si è suicidato, lasciando a Cecilia un’eredità di cinque milioni di dollari, amministrata dal fratello Tom.

Ma la quiete è solo apparente, e quando strani eventi iniziano a tormentarla, Cecilia comincia a sospettare che Adrian sia ancora vivo e che abbia trovato un modo per renderla prigioniera della propria paura. Nessuno le crede, finché l’incubo non diventa reale.

L’Uomo Invisibile di Leigh Whannell è una buona reinterpretazione del mito classico, che trasforma la figura del mostro in quella di un marito violento, manipolatore e ossessivamente controllante. Whannell riesce nell’impresa di rendere attuale una storia già nota, evitando di appoggiarsi agli effetti speciali o ai soliti jumpscare, e puntando invece su una tensione psicologica costante, costringendo lo spettatore a scrutare ogni angolo dell'inquadratura alla ricerca di un segnale, anche solo un impercettibile movimento tra le ombre.

Al netto di qualche incongruenza nella sceneggiatura, di una durata forse eccessiva e di un cast secondario poco incisivo, il film mantiene un ritmo solido e una tensione sempre viva. Elisabeth Moss offre un’interpretazione intensa, capace di reggere l’intero impianto narrativo con una gamma di emozioni che va dalla paura alla rabbia, dalla fragilità alla determinazione.

Il risultato è un thriller psicologico con venature sci-fi che si distacca dai canoni del mito originale per diventare un racconto di violenza domestica, gaslighting e isolamento, riflesso di un presente in cui le donne spesso non vengono credute quando denunciano abusi. Personalmente, avrei preferito che Whannell giocasse di più sul dubbio e sulla paranoia della protagonista, ma capisco che il tema del patriarcato, il femminicidio e lo stalking sia molto attuale in questo periodo per non farci l'ennesimo film.

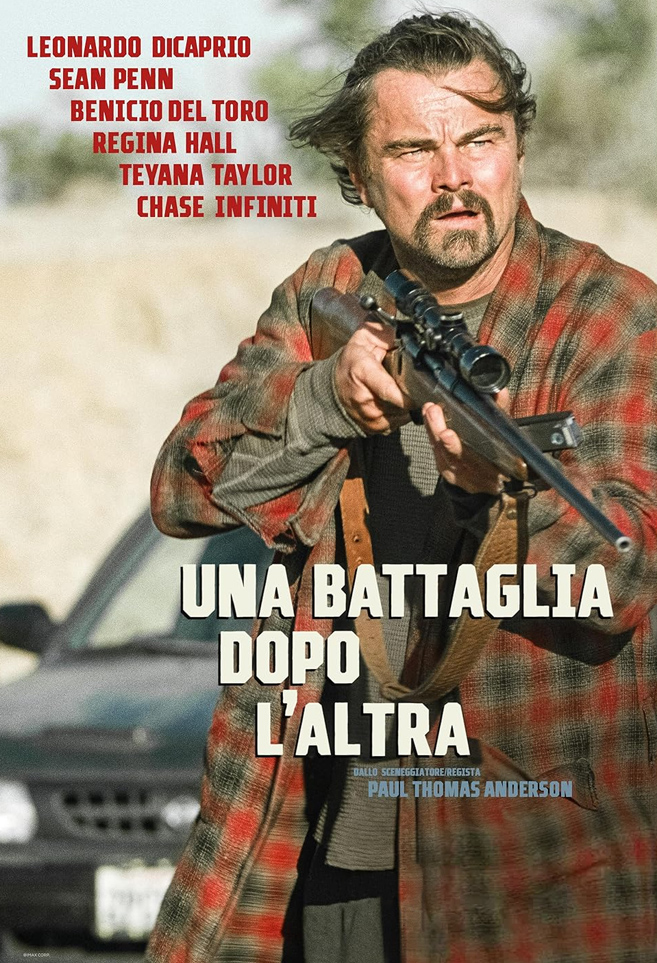

Una battaglia dopo l'altra

di Paul Thomas Anderson

Spinto dalle tante critiche entusiastiche mi sono andato a vedere al cinema Una battaglia dopo l'altra, l'ultima pellicola di Paul Thomas Anderson. Conosco poco i suoi lavori, ho un ricordo un pò sbiadito di Magnolia e poco altro, ma è considerato da più parti uno dei migliori registi americani contemporanei.

La storia è ambienta negli Stati Uniti, non si capisce bene se si tratta di un America distopica o quella Trumpiana contemporanea.

Pat Calhoun detto "Ghetto Pat" (Leonardo DiCaprio) e Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) sono membri del gruppo rivoluzionario di estrema sinistra conosciuto come French 75. Dopo aver liberato gli immigrati detenuti da un centro di detenzione in California, Perfidia umilia il colonnello, Steven Lockjaw (Sean Penn), che sviluppa un'attrazione sessuale nei suoi confronti. Con il tempo Ghetto e Perfidia diventano amanti ma Lockjaw sembra ossessionato da Perfidia e dopo averla sorpresa mentre stava piazzando una bomba in una banca, la lascia andare dopo che lei accetta di fare sesso in un motel. Perfidia dà alla luce una bambina, Charlene (interpretata da Chase Infiniti nell’età adolescenziale), ma la donna vuole continuare la sua attività rivoluzionaria e poco dopo li abbandona. Sedici anni dopo, il passato riaffiora e Ghetto si ritrova di nuovo in prima linea per proteggere sua figlia dall’ossessione di Lockjaw.

Il film mi è piaciuto? Sì, e pure molto. Ingannato dal titolo e dalle poche immagini che me lo aveva fatto accostare al Civil War di Garland, mi sono trovato davanti invece a un action-movie d’autore dal ritmo travolgente, capace di divertire, spaventare e commuovere.

Liberamente tratto da Vineland, romanzo di Thomas Pynchon, il film è stato prodotto dalla Warner Bros con un budget di oltre 150 milioni di dollari. Una buona fetta dev’essere finita nel cachet di DiCaprio, visto che non ci sono sequenze catastrofiche né scenografie monumentali da blockbuster. Poco importa, non faccio i conti alle case di produzione, soprattutto quando il risultato convince e il pubblico sembra gradire.

La sceneggiatura non è perfetta e a tratti mostra qualche debolezza, mi riferisco ad alcune ripetizioni e forzature nel finale. Ma i punti di forza del film sono altri. Innanzitutto nella regia e nel montaggio, magistrali, che fanno volare via due ore e quarantacinque minuti in un baleno. Poi negli attori con un grande DiCaprio che intrepreta un rivoluzionario nerd, appassionato di congegni esplosivi, che quindici anni dopo lo ritroviamo a fumarsi anche il cervello, dimenticandosi delle parole d’ordine. Ma è Sean Penn a rubare la scena, trasformato in una sorta di Popeye (Braccio di Ferro) militarizzato e razzista, che incute timore e insieme suscita una strana tenerezza. Una performance da Oscar la sua, che ho adorato, insieme alle dinamiche di sottomissione e trasgressione con Perfidia, la femmina ribelle e dominatrice interpretata dalla brava Teyana Taylor, che urla al mondo: "La fica è per la guerra, è un’arma". Da segnalare anche Benicio Del Toro nei panni assurdi di un sensei messicano, e la giovane Chase Infiniti, credibile nella parte della figlia.

Infine, la musica. La colonna sonora è firmata da Jonny Greenwood, già compagno di avventure di Anderson e polistrumentista dei Radiohead. È una partitura incalzante, che non accompagna semplicemente il ritmo del film ma lo detta, con momenti di sperimentazione jazz che trovano il loro culmine in una lunga sequenza costruita attorno a una singola nota ripetuta ossessivamente. La musica è parte integrante del film.

Il sottotesto politico e sociale è evidente e non serve dilungarsi troppo. Una battaglia dopo l’altra è il ritratto di un’America divisa, corrotta, fascista e sull’orlo del collasso.

Per il resto il film ha qualcosa dei fratelli Coen – il personaggio di DiCaprio ammicca chiaramente al Drugo de Il Grande Lebowski – di Tarantino, nelle situazioni grottesche ma mai eccessive, ma anche di Kubrick e Spielberg che insieme si mescolano in un racconto che resta sempre personale.

Un film frenetico e pieno d’azione, tra inseguimenti automobilistici (memorabile quello sui dossi, con la macchina da presa che pare ondeggiare) e situazioni al limite del parossistico (come quella in cui un DiCaprio disperato è alla ricerca di una presa per ricaricare il cellulare). Anderson eleva l’action movie prendendolo anche in giro – la citazione su Tom Cruise è esilarante. Gioca con i generi, li piega al presente, mescolando satira e commedia nera, riuscendo a essere insieme epico e intimo.

Un film attuale, intelligente e godibile, con più piani di lettura a seconda dello spettatore. Non il capolavoro del decennio, come ho letto in giro, ma probabilmente uno dei migliori film dell’anno.

Film

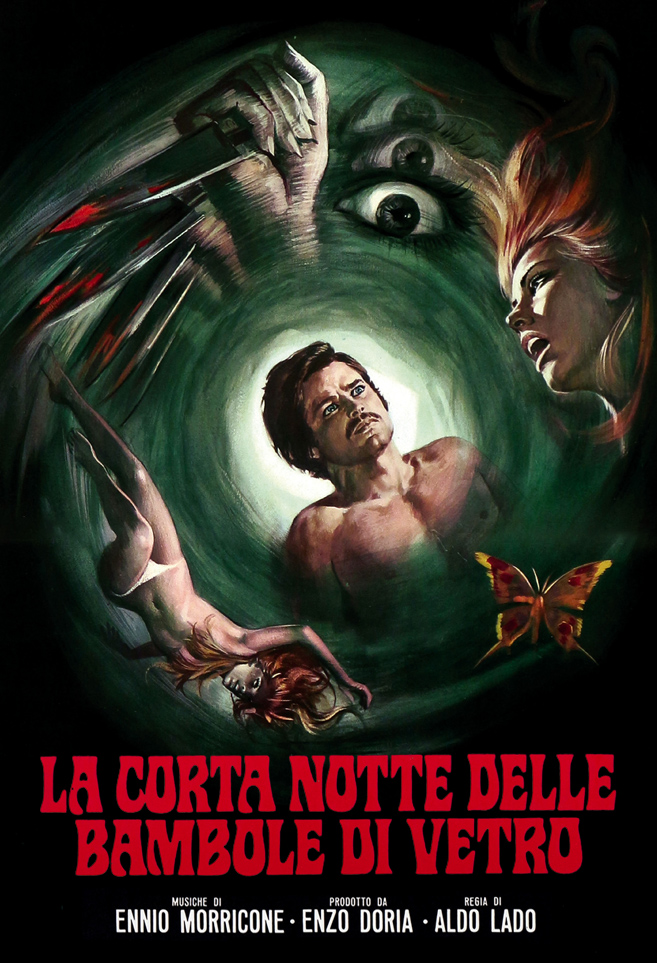

La corta notte delle bambole di vetro

di Aldo Lado

Da bambino, forse intorno agli otto o nove anni, mi capitò di vedere in TV un film trasmesso da qualche emittente privata che mi rimase impresso in modo particolare. Affascinato dalla storia e colpito da certe immagini, non ne ho mai conosciuto né il titolo né l’autore, ma quel ricordo è rimasto lì, sopito eppure vivo, custodito in un angolo della memoria. Oggi, a distanza di decenni, so che quel film era La corta notte delle bambole di vetro, un cult del giallo all’italiana che segna l'esordio del regista Aldo Lado.