Silent Hill

di Christophe Gans

L’uscita nelle sale di Return to Silent Hill mi ha offerto il pretesto per rivedermi, a distanza di vent’anni, il primo film del franchise del 2006 diretto da Christophe Gans. Di Silent Hill ricordavo soprattutto l’atmosfera e la sensazione che non mi fosse dispiaciuto. Trasposizione cinematografica del celeberrimo videogioco della Konami, all’epoca della sua uscita fu accolta da una critica piuttosto tiepida, anche se col passare degli anni molti hanno finito per rivalutarla, considerandola uno degli adattamenti più riusciti tratti da un videogioco.

Premetto che non sono mai stato un grande appassionato di videogame, quindi tutto il discorso sulla fedeltà o meno dell’opera originale mi scivola abbastanza addosso. Posso permettermi di giudicare Silent Hill semplicemente per quello che è, un film horror dei primi anni duemila.

La storia ci trascina nel viaggio disperato di Rose (Radha Mitchell), una madre che non vuole rassegnarsi al sonnambulismo tormentato della figlia Sharon, che nel sonno continua a invocare il nome di un luogo: Silent Hill. Ignorando ogni segnale di pericolo, Rose decide di seguire l’unica pista a sua disposizione e, contro il parere del marito Christopher, parte alla volta di questa misteriosa cittadina. Ma Silent Hill non è semplicemente un paese abbandonato. È una dimensione sospesa tra realtà e incubo, avvolta in una nebbia perenne e popolata da creature deformi che sembrano materializzarsi dal nulla. Dopo un incidente stradale, Sharon scompare e Rose si ritrova intrappolata in un labirinto di orrori, dove il confine tra il mondo reale e quello “altro” è labile come la cenere che cade costantemente dal cielo plumbeo.

Rivedendo il film oggi, non posso fare a meno di apprezzare la resa estetica e l’atmosfera opprimente della cittadina fantasma e della sua dimensione infernale. I mostri che popolano Silent Hill mi hanno sempre richiamato alla mente l’immaginario gotico e corporeo di Clive Barker, non a caso l’universo infernale del film ricorda molto da vicino quello dei Cenobiti di Hellraiser. Nonostante siano passati due decenni, gli effetti visivi tengono botta in modo sorprendente. Il merito è anche del regista francese, che ha insistito per utilizzare contorsionisti reali per dare vita alle creature, limitando la CGI solo dove strettamente necessario. La fotografia e le scenografie contribuiscono a quella sensazione di disagio costante che pervade l’intero film. E poi c’è la colonna sonora di Akira Yamaoka, compositore storico della saga videoludica, che rielabora le musiche originali creando un tappeto sonoro sospeso tra melodie malinconiche e composizioni industriali e metalliche, davvero inquietante.

Il problema arriva con la sceneggiatura, soprattutto nella seconda parte, quando gli spiegoni si accumulano, i dialoghi diventano didascalici e alcuni personaggi compiono azioni che sembrano forzate. Il ritmo, che nella prima metà funzionava, cede il passo a una narrazione più convenzionale, culminando in un finale in cui la setta fanatica e i suoi rituali portano il film pericolosamente vicino al territorio del B-movie.

Restano comunque impresse alcune scene davvero notevoli, come le infermiere senza volto che si muovono con quella scoordinazione agghiacciante, l’apparizione di Pyramid Head che scortica viva una donna sulle scalinate della chiesa, e quel rogo finale che chiude il cerchio in modo brutale.

Nel contesto delle trasposizioni videoludiche, genere tristemente noto per i suoi disastri, Silent Hill rappresenta un’eccezione degna di nota. Probabilmente non è un capolavoro, ma è un film che è riuscito a catturare l’estetica di un videogioco che ha segnato un’epoca e che, vent’anni dopo, pur con tutte le sue crepe narrative, risulta ancora gradevole per chi apprezza un horror visionario dall’atmosfera angosciante.

Ora, la tentazione di vedere Return to Silent Hill è forte, ma il timore di trovarmi davanti a una vaccata è altrettanto reale. Forse, in questo caso, è meglio aspettare l’home video.

Film

Level 16

di Danishka Esterhazy

Level 16 è il secondo lungometraggio della regista canadese Danishka Esterhazy. Uscito nel 2018 e oggi reperibile in streaming, è un thriller distopico a basso budget che racconta la vita all’interno di un collegio femminile, dove un gruppo di adolescenti viene educato all’obbedienza, alla virtù e alla purezza in vista di una futura adozione da parte di famiglie benestanti.

Vivien (Katie Douglas) ha trascorso tutta la sua esistenza alla Vestalis Academy, un istituto sotterraneo in cui le ragazze crescono seguendo regole rigidissime basate su obbedienza, pulizia, pazienza e umiltà. Ogni sera, prima di andare a dormire, devono spalmarsi sul viso una crema e prendere delle vitamine. La loro educazione passa attraverso video didattici sulle virtù che devono possedere, mentre l’amicizia e la curiosità sono considerate deviazioni da correggere. Trasgredire le regole significa attirare l’attenzione delle guardie e subire brutali punizioni corporali. Quando Vivien raggiunge il sedicesimo e ultimo livello, un'altra giovane, Sophia (Celina Martin) le rivela che le ragazze non vengono preparate per l’adozione, ma sono vittime di un sistema che le sfrutta in modi terrificanti. Insieme, le due dovranno trovare una via di fuga prima che sia troppo tardi.

Sul piano della trama, bisogna essere onesti, il film non vince certo il premio per l'originalità. Chi ha una certa familiarità con la fantascienza distopica intuisce molto presto dove la storia andrà a parare, ben prima che le protagoniste smettano di assumere le loro "vitamine" serali. Eppure, nonostante una sceneggiatura prevedibile, Level 16 riesce a mantenere una tensione emotiva costante e a restare intrigante fino all’ultima scena. Esterhazy costruisce una prigione alienante e claustrofobica, fatta di spazi angusti, corridoi bui e stanze asettiche illuminate da una luce fredda e artificiale, elementi che alimentano un senso di oppressione continuo. In questo contesto funziona molto bene anche Katie Douglas, che interpreta Vivien con una recitazione misurata e progressiva. Il crescente senso di disagio di una ragazza docile a giovane donna ribelle e consapevole è gestita con attenzione e senza forzature.

Ammetto che i thriller ambientati in una sola location, soprattutto quelli che si svolgono in prigioni fisiche o mentali, mi hanno sempre intrigato. Level 16 rientra perfettamente in questo genere e, nonostante un finale un po’ tirato via, riesce comunque a intrattenere lasciandoti addosso un sottile ma persistente senso di disagio.

Film

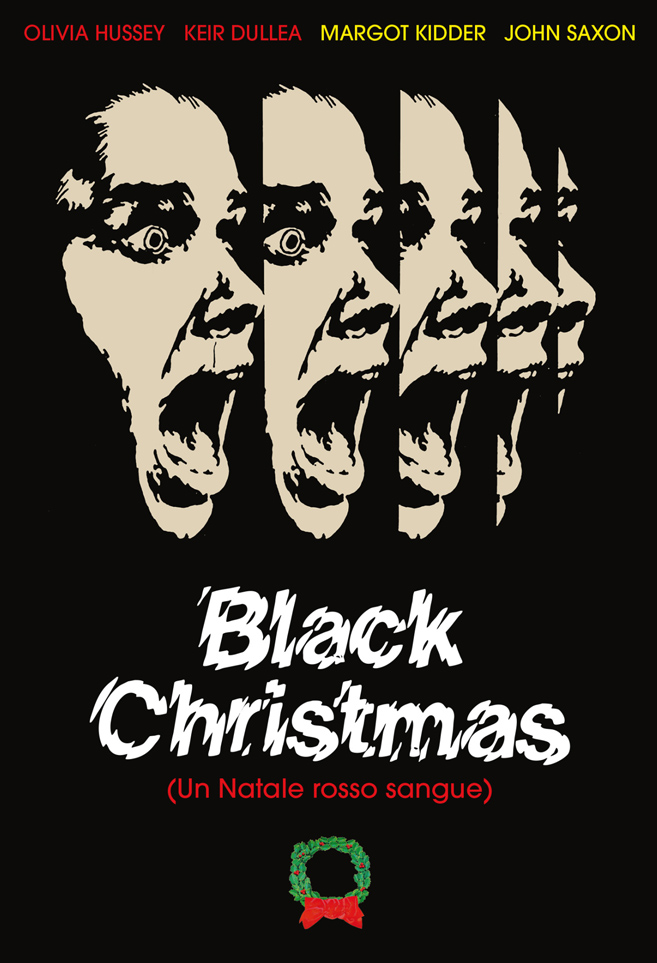

Black Christmas - Un Natale rosso sangue

di Bob Clark

A Natale non poteva mancare il classico film natalizio. No, niente commedie zuccherose, quelle se capita le vedo con il piccoletto. Per l’occasione sono andato a recuperare un classico del cinema horror, Black Christmas di Bob Clark. Uscito nel 1974, il film non è solo un semplice horror ma, insieme a Reazione a catena di Mario Bava, è considerato uno dei veri precursori dello slasher movie, capace di anticipare di quattro anni l’iconico Halloween di John Carpenter e di tracciare la mappa genetica di un intero sottogenere.

Durante le festività natalizie, all’interno di un convitto universitario femminile, le ragazze iniziano a ricevere inquietanti telefonate da un maniaco che pronuncia frasi sconclusionate e volgari, tra urla soffocate e risate nervose. Quando una delle studentesse, Clare, scompare misteriosamente, nessuno sospetta che il suo corpo sia nascosto proprio sopra le loro teste. A loro insaputa, una presenza inquietante si è introdotta nella casa, trovando rifugio nell’attico. Da quel momento l’edificio si trasforma in una trappola mortale, mentre le giovani donne cadono una dopo l’altra e la polizia locale, guidata dal tenente Fuller (John Saxon), tenta disperatamente di rintracciare la fonte delle telefonate. Al centro della vicenda c’è Jess (Olivia Hussey), una studentessa che sta affrontando una crisi personale con il fidanzato dopo aver deciso di interrompere la gravidanza contro la sua volontà. Tra incomprensioni, tensioni e un crescendo di violenza, il Natale si tinge di rosso sangue.

La forza del film sta tutta nella regia di Bob Clark, che negli anni ottanta avrebbe poi virato verso commedie assai discutibili come quelle di Porky’s. Clark adotta soluzioni sorprendentemente moderne, come un uso sapiente dei grandangoli e delle profondità di campo, capaci di amplificare la sensazione di vulnerabilità delle vittime, e il ricorso insistito alla soggettiva dell’assassino, che trasforma lo spettatore in un testimone scomodo e involontario. Una scelta stilistica che richiama il Dario Argento di quegli stessi anni e che diventerà, nel giro di poco tempo, uno dei tratti distintivi dell’intero genere slasher.

Gli omicidi in sé non sono particolarmente memorabili e neanche troppo violenti, ma la vera forza del film risiede nel serial killer stesso, o meglio nella sua assenza. Non vediamo mai davvero Billy, questo il nome che emerge dalle deliranti telefonate, ma solo frammenti: un occhio spalancato nell’ombra, una sagoma indistinta, una mano che afferra. E soprattutto quella voce, o meglio quelle voci, visto che l’assassino sembra abitato da personalità multiple. Un caleidoscopio vocale fatto di urla, pianti infantili, oscenità e suppliche, molto più disturbante di qualsiasi maschera horror.

Nonostante una sceneggiatura ingenua, dialoghi non sempre memorabili e una caratterizzazione della polizia che a tratti sfiora la macchietta, colpisce la scrittura delle protagoniste, anni luce lontana dai cliché delle future "vittime sacrificali" del genere. Qui si respira l’emancipazione femminile degli anni settanta. Emblematica la scena tra una delle ragazze, interpretata da una splendida Margot Kidder, che di lì a poco sarebbe diventata la Lois Lane del Superman di Reeve, e il poliziotto tontolone. La sua irriverenza alcolica non è solo un tratto caratteriale, ma una forma di resistenza a un mondo che vorrebbe le donne docili e accomodanti. E poi c’è Jess, interpretata da una luminosa Olivia Hussey, che affronta con una determinazione quasi anacronistica per il 1974 la questione dell’aborto, a un solo anno dalla sentenza Roe contro Wade.

Black Christmas è oggi riconosciuto come un piccolo cult degli anni settanta, un film che ha seminato i germi di un’intera tradizione cinematografica. Senza questo Natale rosso sangue non avremmo avuto Halloween, Venerdì 13, Nightmare e tutta la sfilza di slasher che hanno popolato gli anni ottanta. Un classico indiscutibile che merita di essere riscoperto, magari proprio durante le festività natalizie, quando le luci colorate dell’albero potrebbero improvvisamente sembrare un po’ meno rassicuranti.

Film

The Shrouds - Segreti sepolti

di David Cronenberg

Dopo il figlio, il padre.

Ho sempre amato il cinema di David Cronenberg, ma davanti al suo ultimo film, sia per il tema trattato che per il suo peso emotivo, ho sentito il bisogno di aspettare il momento giusto prima di vederlo.

A ottant’anni, il regista canadese firma The Shrouds (Segreti sepolti è il solito sottotitolo italiano), un’opera che lui stesso definisce profondamente personale e in parte autobiografica. Cronenberg ha perso la moglie dopo una vita insieme, e questo film sembra essere il suo modo di attraversare – e forse comprendere – il lutto. La scelta di Vincent Cassel come protagonista non è casuale: l’attore è stato selezionato proprio per la sua somiglianza con il regista, chiamato a incarnarne il doppio, il riflesso, l’alter ego cinematografico.

Il ricco uomo d’affari Karsh (Vincent Cassel), a quattro anni dalla morte della moglie Becca (Diane Kruger), uccisa da un cancro, vive prigioniero del suo ricordo senza riuscire ad andare avanti. Attraverso la sua società, la GraveTech, ha progettato un sudario tecnologico capace di monitorare in tempo reale la decomposizione del corpo dell’amata all'interno della tomba. Ma non è tutto, trovando quest'idea rivoluzionaria ha pensato di trasformarla in un business, costruendo un cimitero dove le lapidi sono dotate di display connessi a un’app che consente ai parenti di osservare lo stato delle salme. Un cimitero ipertecnologico con tanto di ristorante annesso e piani d’espansione internazionale.

Quando il cimitero viene misteriosamente violato — tombe vandalizzate, sistemi hackerati — Karsh scopre che anche la tomba di Becca è stata profanata. Le ipotesi si moltiplicano — gruppi ambientalisti contrari alla "thanato-sorveglianza", hacker cinesi interessati a sfruttare la rete di GraveTech per fini di controllo, o forse qualcuno molto più vicino a lui.

Deciso a scoprire la verità, Karsh si allea con Maury (Guy Pearce), suo ex cognato esperto di tecnologia, e con Terry (sempre Diane Kruger), sorella della defunta. Durante le analisi digitali dei resti di Becca, l’esplorazione 3D dello scheletro rivela strane escrescenze sulle ossa, forse effetti collaterali dei sudari ipertecnologici o il segno di qualcosa di ancora più inquietante.

Fedele al suo modo di fare cinema e alle sue ossessioni, David Cronenberg torna a mischiare body horror, tecnologia, morte e fantascienza sociale, consegnandoci un requiem tecnologico che ha il sapore di una confessione privata, al limite della necrofilia emotiva. Non mancano mutilazioni, corpi sezionati, sesso e immagini disturbanti, dove la decomposizione diventa spettacolo e la materia organica è trattata con la freddezza clinica che ha reso unico il suo cinema. Allo stesso tempo, The Shrouds si allontana dal gore fine a sé stesso per toccare il tema della perdita e dell’elaborazione del lutto, racchiuso in un paradosso etico: guardare per continuare ad amare. Dentro c’è di tutto, avatar digitali, intelligenza artificiale, complotti hi-tech, ma il centro resta il dolore umano, osservato con l’occhio chirurgico di chi non sa più distinguere tra memoria e immagine.

Non è un film lineare, e non vuole esserlo. Si muove per ellissi, digressioni teoriche e incursioni oniriche, talvolta disorientando lo spettatore. Manca di ritmo e scorrevolezza, sì, ma guadagna in densità e malinconia. È un film che chiede tempo, pazienza e una certa predisposizione per un cinema che provoca invece di consolare.

Una pellicola che consiglio solo a chi ama Cronenberg, perché chi cerca semplicità narrativa o rassicurante compostezza emotiva rischia di trovarsi davanti a un macigno. Ma un macigno, va detto, dal fascino magnetico.

Possesor

di Brandon Cronenberg

Possessor, secondo film di Brandon Cronenberg, prosegue l’eredità paterna spingendosi verso territori di inquietudine tecnologica e identità frammentata.

Il film ha per protagonista Tasya Vos (Andrea Riseborough), un’agente al servizio di una misteriosa organizzazione segreta che utilizza impianti neurologici per prendere il controllo dei corpi di altre persone e compiere omicidi su commissione. Nonostante i segni di instabilità dopo la sua ultima missione, la sua superiore le affida un nuovo incarico, entrare nella mente di Colin Tate (Christopher Abbott), un uomo destinato a sposare l’ereditiera Ava Parse, con il compito di eliminare il padre di lei, un potente magnate del data mining. Ma l’operazione sfugge presto al controllo, e Tasya rimane intrappolata nel corpo dell’ospite, che tenta di rigettare l’intruso in una battaglia mentale tra due coscienze in lotta per la stessa identità.

Alla sua seconda pellicola, Brandon Cronenberg conferma di non vivere all’ombra del padre, ma di muoversi con passo deciso in un territorio personale. Possessor è un lucidissimo incubo sulla perdita dell’identità, dove la fantascienza diventa strumento per parlare di controllo, alienazione e potere. L’idea di prendere possesso delle menti altrui per compiere omicidi non è nuova, ma lo è la sua messa in scena algida, ipnotica e visionaria. Un’estetica che mi ha ricordato Refn per l’uso dei colori e per la freddezza emotiva, in cui Cronenberg non lesina violenza e sangue a cui è difficile restare impassibili.

A tratti un po’ contorto e surreale, non esente da un certo autocompiacimento, ma con una forte densità simbolica che restituisce profondità e inquietudine, sostenuto dall’ottima prova dei due protagonisti.

Possessor è un fanta-thriller autoriale che parla di disumanizzazione e perdita del sé, un’esperienza tanto cerebrale quanto viscerale.

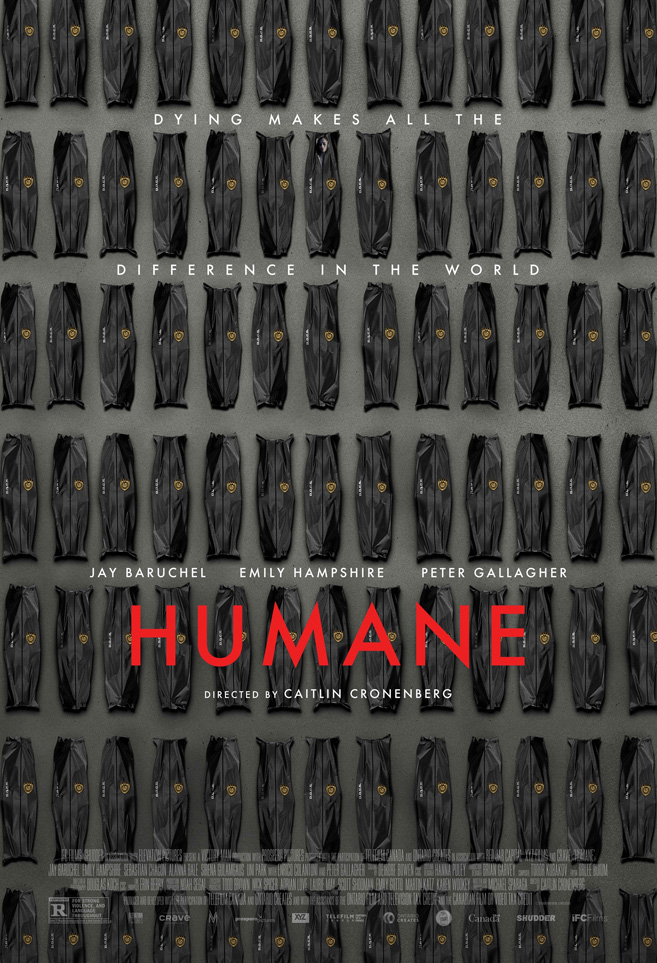

Humane

di Caitlin Cronenberg

Esordio alla regia per Caitlin Cronenberg, figlia del celebre David e sorella di Brandon. Se papà ha legato il suo cinema al corpo e alle sue ossessioni e il fratello ha deciso di seguirne le orme più da vicino, Caitlin sceglie di guardare altrove. Con Humane - film arrivato da noi direttamente su Sky e Now - la “piccola” Cronenberg debutta con un thriller distopico, una black comedy dal taglio sociale, cinica e grottesca.

La storia si svolge in un futuro prossimo segnato dal collasso climatico e dal sovrappopolamento. Per affrontare la crisi, i governi hanno introdotto un programma di eutanasia volontaria che offre denaro alle famiglie di chi sceglie di sacrificarsi per il bene comune. Un sistema che finisce per colpire soprattutto i più poveri, costretti ad accettare l’iniezione letale.

In questo scenario, Charles York (Peter Gallagher), ex conduttore televisivo dell'alta borghesia, invita nella sua elegante villa i quattro figli per annunciare la sua iscrizione al programma insieme alla seconda moglie Dawn, una chef giapponese molto nota. L'intenzione è quella di dare il buon esempio e uscire di scena onorevolmente, ma la notizia non viene accolta bene dai figli, complice un rapporto non proprio idilliaco con il padre. La situazione precipita quando, terminata la cena, Dawn pensa bene di darsi alla fuga, lasciando Charles da solo davanti al funzionario governativo incaricato di completare la pratica. Dopo l’eutanasia del capofamiglia, il "simpatico" funzionario informa la famiglia che, per legge, un secondo corpo deve comunque essere consegnato. Entro poche ore, devono decidere chi tra loro accetterà di morire al posto della moglie scomparsa.

Ovviamente i quattro fratelli, ognuno più inetto e insopportabile dell’altro, finiscono per scannarsi in un tutti contro tutti, diventando caricature di una società convinta che soldi e privilegi siano scudi sufficienti contro un pianeta al collasso. Peccato che là fuori non si può più vivere alla luce del sole, il cibo scarseggi e l’acqua sia razionata. Una società che paga il prezzo di non aver preso in tempo decisioni preventive e che ora, per sopravvivere, ricorre a un programma di eutanasia che colpisce soprattutto le fasce più deboli — detenuti, immigrati, emarginati.

Dal punto di vista stilistico, Humane ha una regia pulita e misurata, un buon montaggio e ritmo. Tra i personaggi spicca l’addetto all’eutanasia, particolarmente riuscito nella sua ambiguità.

Nonostante il finale forse si perda in qualche passaggio confuso, e non ci siano particolari colpi di scena, Humane resta una commedia nerissima, caustica e spietata, che sa unire ironia e denuncia sociale, tenendo lo specchio ben puntato su un presente che non ha bisogno di molta immaginazione per diventare futuro.

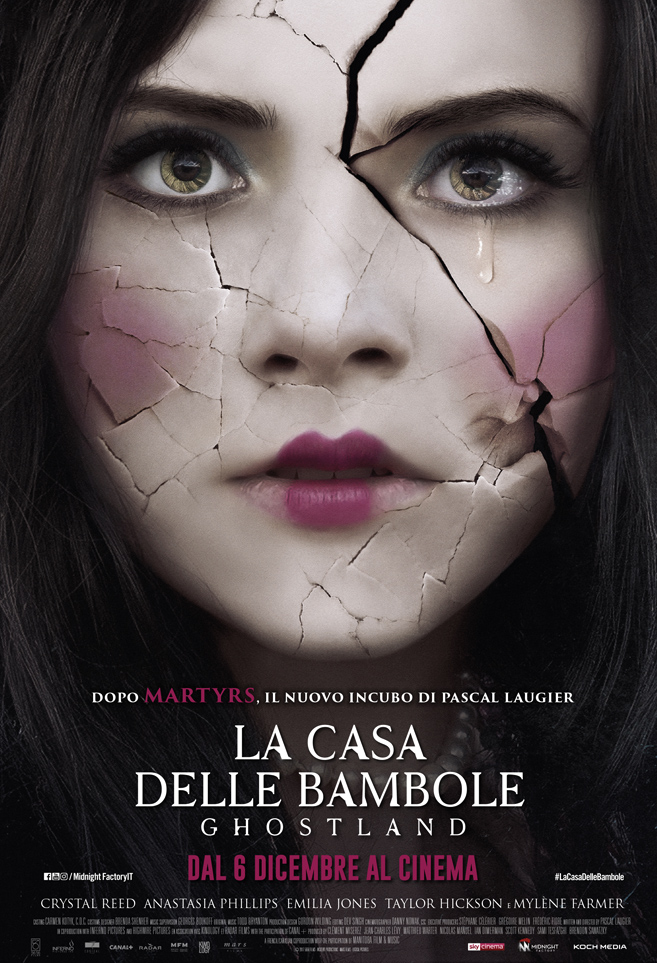

La casa delle bambole - Ghostland

di Pascal Laugier

Nonostante qualche difficoltà tecnica nella visione, mi sono visto Ghostland, un horror di Pascal Laugier del 2018 distribuito in Italia con il titolo La casa delle bambole, in aggiuta al titolo originale. Per una volta mi sento di condividere questa scelta, anche perché più che i fantasmi, a dominare la scena sono proprio le bambole.

Il film racconta la storia di due sorelle adolescenti, Beth (Emilia Jones da giovane, Crystal Reed da adulta) e Vera (Taylor Hickson e Anastasia Phillips), che si trasferiscono con la madre (Mylène Farmer) nella casa ereditata da una zia eccentrica, in una località sperduta della provincia americana.

Due sconosciuti, a bordo di un sinistro furgone dei dolci, fanno irruzione nella casa. Una coppia di psicopatici — una donna ambigua e sfuggente e un energumeno calvo con disturbi psichici — aggredisce la madre e inizia a torturare le due ragazze.

Anni dopo, Beth, ormai scrittrice di successo, torna in quella casa per ritrovare la sorella e affrontare il trauma. I confini tra realtà e allucinazione si sfaldano. Il vero orrore è nella mente o nella realtà?

Senza entrare nei dettagli — anche se il colpo di scena a metà film è tutt’altro che sorprendente — Ghostland si muove nel territorio del torture porn, senza estremi, ma con ritmo serrato e montaggio frenetico.

La casa, tra bambole inquietanti, luci soffuse, tappezzerie pesanti e specchi segreti, è la vera protagonista. Dei due psicopatici — un Severus Piton transgender e un obeso bamboccione dalle pulsioni sessuali deviate — non sappiamo nulla. Servono solo alla messa in scena, come le bambole, che restano puro elemento visivo.

A un certo punto spunta anche H. P. Lovecraft, già citato nel cartello iniziale, che appare alla giovane Beth con il suo bel mascellone per darle consigli da scrittrice. Un omaggio gradito, ma francamente scollegato dalla trama.

Una nota tragica accompagna il film: l’attrice Taylor Hickson si è ferita seriamente al volto durante una scena sul set.

Pascal Laugier realizza un horror derivativo ma ben confezionato. Sceneggiatura scarna, atmosfera cupa, qualche suggestione visiva azzeccata. Ghostland si lascia guardare ma i tempi di Martyrs mi sembrano lontani.

Film

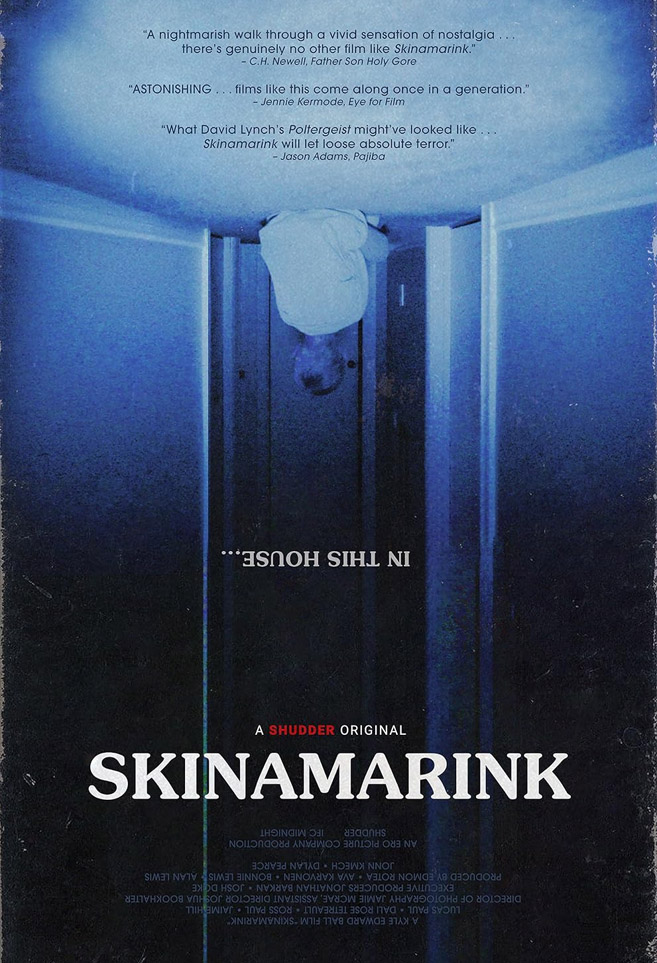

Skinamarink - Il risveglio del male

di Kyle Edward Ball

Skinamarink – Il risveglio del male è un horror decisamente fuori dall’ordinario.

Film d’esordio del canadese Kyle Edward Ball, che si era fatto notare su YouTube con una serie di corti ispirati agli incubi raccontati dai suoi follower, Skinamarink è un’opera che potremmo definire radicalmente sperimentale. Un film che richiede tempo, pazienza e attenzione. Non si preoccupa di spiegare, non cerca di intrattenere nel senso classico del termine, ma punta tutto sull’atmosfera, sull’astrazione e sul non-detto. Diventato virale tramite passaparola sui social, è stato definito da alcuni un viaggio ipnotico nell’inconscio, da altri una prova di resistenza alla noia. Non sorprende che abbia spaccato in due pubblico e critica.

Girato interamente all’interno dell’appartamento in cui il regista è cresciuto, il film restituisce immagini che sembrano provenire da una vecchia VHS sgranata, come se qualcuno avesse lasciato accesa per errore una telecamera in casa. Lunghe inquadrature statiche, spesso decentrate, sfocate, rivolte verso angoli vuoti, su pareti spoglie, soffitti, prese elettriche.

La trama – se così si può chiamare – ruota attorno a due bambini lasciati soli in una grande casa buia. Siamo nel 1995, Kevin, quattro anni, e sua sorella Kaylee, sei anni, si svegliano nel cuore della notte e scoprono che il padre è sparito. Con lui, cominciano a scomparire anche finestre, porte, oggetti quotidiani. Kevin propone di dormire al piano di sotto, davanti alla TV, che trasmette vecchi cartoni animati. Ma al risveglio, la casa è ancora più buia, ancora più vuota. Si sentono rumori inspiegabili, voci distorte, e a un certo punto una sedia appare capovolta sul soffitto. Una presenza invisibile sembra aggirarsi nell’oscurità, durante una notte che non vuole finire mai.

Ball cerca di evocare le paura che tutti, da bambini, abbiamo avuto almeno una volta, quella di svegliarsi nel cuore della notte, da soli, senza genitori, in una casa che improvvisamente ci appare ostile, vuota, e silenziosa. I due bambini protagonisti, Kevin e Kaylee, non ci vengono mai mostrati chiaramente. Sono sagome che attraversano in silenzio l’inquadratura, spesso di spalle. Anche il padre resta una figura indistinta. Lo si sente solo all’inizio, al telefono, raccontare – forse alla madre – di aver portato Kevin in ospedale dopo averlo trovato a terra, sonnambulo, con una ferita alla testa. Ma non vediamo nulla. Tutto si svolge fuori campo, mentre la macchina da presa indugia su dettagli apparentemente insignificanti. E così sarà per tutto il film. Un’ora e quaranta di riprese fisse nella penombra, interrotte soltanto dalla luce fredda del televisore acceso. Ball lavora per sottrazione. Svuota i fotogrammi, dilata il tempo narrativo, elimina quasi del tutto l’azione, creando una tensione fatta di vuoto, attesa e disorientamento. A colmare questa rarefazione visiva interviene il suono: un sound design curatissimo, fatto di fruscii, disturbi elettrici, bisbigli, rumori ovattati che sembrano provenire da un’altra dimensione.

Skinamarink è un film fatto di sensazioni e percezioni. Non racconta, suggerisce. Il significato – sempre che ce ne sia uno preciso – è lasciato completamente allo spettatore, che può interpretarlo come metafora dell’abbandono, sogno febbrile o viaggio nell’inconscio. La casa diventa un limbo, un vuoto sospeso in cui i bambini sembrano prigionieri di un incubo senza uscita.

Vedendolo mi ha ricordato l'atmosfera di Strade Perdute di Lynch, soprattutto nella sua prima parte domestica, ma l'ho collegato anche al romanzo Casa di foglie di Mark Z. Danielewski, con cui condivide quella sensazione disturbante di oppressione e spazio che si piega su se stesso.

Dal punto di vista estetico, il film è affascinante, senza dubbio. Ma una volta capito l’intento – quello di prolungare indefinitamente una tensione quasi astratta, senza mai esplodere in scene realmente spaventose – l’esperienza tende a esaurirsi. Nella scena potenzialmente più paurosa, quella in cui la madre si trova seduta di spalle sul letto, nella penombra. Anche lì, nulla accade davvero.

Skinamarink è un’esperienza, questo sì. Ma forse sarebbe stata più efficace in forma breve. Cento minuti di piani fissi e sussurri in una casa buia sono un esperimento interessante, ma anche una sfida estrema per lo spettatore.

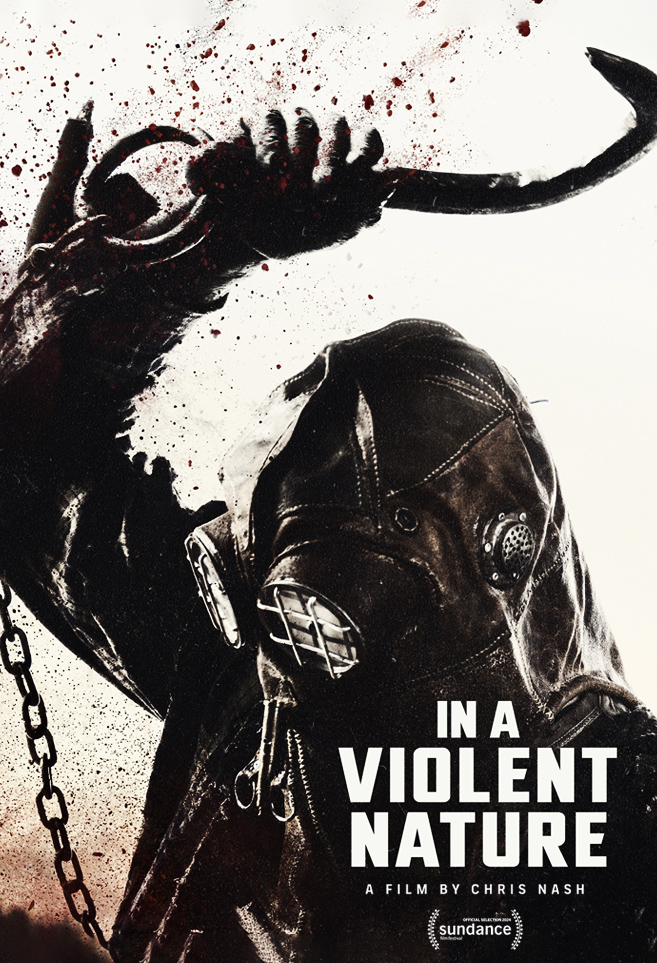

In a Violent Nature

di Chris Nash

Uscito recentemente in Italia in home video, In a Violent Nature è un horror slasher indipendente diretto dall'esordiente Chris Nash e prodotto da Shudder. Presentato al Sundance Festival, il film ha stimolato un vivace dibattito in rete grazie ad alcune sequenze particolarmente crude, che hanno contribuito ad aumentare la sua notorietà.

La storia non è il massimo dell'originalità. Un gruppo di ragazzi in vacanza nei boschi canadesi trova un vecchio ciondolo in un capanno abbandonato risvegliando involontariamente un colosso putrescente di nome Johnny che giaceva sotto terra in attesa di tornare a seminare morte. Inizia così una caccia inesorabile in cui l'implacabile assassino, con passo lento ma inarrestabile, elimina uno dopo l’altro i malcapitati con una brutalità che non lascia spazio all’immaginazione.

Fin qui, nulla di nuovo. Potrebbe sembrare il solito slasher alla Venerdì 13 o Non aprite quella porta, con l'energumeno di turno che fa mattanza di adolescenti idioti e rumorosi. Solo che in questo caso Nash ribalta la prospettiva, e la narrazione si sposta interamente dal punto di vista dell’assassino, relegando le vittime a mere comparse di un dramma annunciato. Il risultato è una sorta di videogioco in terza persona in cui lo spettatore si ritrova a seguire Johnny nelle sue lunghe camminate silenziose, spesso inquadrato di spalle, immerso in una natura tanto ostile quanto lui.

L’estetica del film si costruisce su piani sequenza lunghissimi, panoramiche lente, e inquadrature statiche che trasformano la foresta in un labirinto opprimente. L’assenza totale di colonna sonora amplifica la tensione e l'angoscia.

Quando arriva la violenza, però, il film non fa sconti. La uccisioni, realizzate con effetti speciali prostetici curati da Steven Kostanski, sono particolarmente brutali. Tra queste spicca quello della ragazza che fa yoga, la cui testa viene uncinata e tirata fino ad attraversare il suo torso, diventata già un mezzo cult tra gli appassionati dello splatter.

L’approccio autoriale e sperimentale di Nash potrebbe non piacere a tutti. Le lunghe sequenze di Johnny che vaga per la foresta possono risultare estenuanti, soprattutto per chi si aspetta il ritmo più serrato di uno slasher tradizionale. Non ci sono personaggi memorabili, non c’è una vera trama, non c’è altro che la lenta, inesorabile avanzata di un mostro vendicativo.

Io l'ho trovato interessante, quasi una boccata d’aria fresca in un panorama slasher fossilizzato su se stesso. Il finale, quello in cui la final girl viene caricata dalla donna in macchina, mi ha trasmesso una paura nera, la tensione disturbante di un pericolo incombente.

In a Violent Nature non è un film perfetto ma secondo me merita di essere visto dagli appassionati del genere che cercano qualcosa di originale.

Film

Qui, altrove

Matthieu Simard

Attirato dalla recensione del libro: "un romanzo dove il perturbante si incarna in un’atmosfera densa di enigmi e di mistero ...degna del miglior cinema di David Lynch", mi sono letto Qui, Altrove di Matthieu Simard, un romanzo breve pubblicato da Zona 42 nella sua nuova collana Caronte curata da Luigi Musolino, dedicata al lato più oscuro della narrativa fantastica.

Nel tentativo di fuggire da un passato doloroso, Marie e Simon decidono di trasferirsi in un paesino sperduto tra i boschi sperando di concepire un figlio e ritrovare la serenità perduta. Ma il paese non è il rifugio accogliente che speravano. Gli abitanti rimasti, segnati da un’esistenza ruvida e da segreti non detti, li accolgono con freddezza o con un’inquietante invadenza. Da quando la fabbrica locale ha chiuso e una misteriosa antenna è stata installata, il posto sembra aver assunto un’aura di sospensione irreale, come se qualcosa di indefinibile lo stesse corrodendo dall’interno.

Matthieu Simard, autore canadese, costruisce la tensione giocando tutto sulle atmosfere. La sua scrittura è scarna ma evocativa, capace di insinuare una sottile inquietudine nel lettore. Il romanzo si muove tra le voci di Marie e Simon, restituendoci un’immersione intima nei loro pensieri, nelle loro paure, nelle ferite ancora aperte che li accompagnano. Il villaggio in cui si stabiliscono è descritto come un luogo enigmatico e ostile, immerso in un silenzio irreale. L’assenza di suoni – il violoncello di Marie che non viene mai suonato, il canto degli uccelli che sembra essersi estinto – amplifica il senso di isolamento e perdita.

La prima parte procede con un ritmo lento, quasi ipnotico, scandito da giorni che si ripetono uguali e da interazioni cariche di ambiguità. Poi, nella seconda metà, le crepe si aprono e scopriamo i motivi della fuga di Marie e Simon, il loro dolore prende forma, e il loro comportamento inizialmente criptico assume un senso più nitido.

Qui, Altrove è un romanzo sospeso, costruito su un dolore mai dichiarato del tutto, su spazi vuoti che parlano più delle parole. Ci sono momenti di rara poesia, malinconici e struggenti, e l’atmosfera è senza dubbio riuscita. Eppure, alla fine, non mi ha convinto fino in fondo. Forse mi aspettavo qualcosa di meno etereo, più incisivo. È come se il romanzo sfiorasse continuamente il mistero senza mai afferrarlo del tutto. Rimane un’esperienza affascinante, ma anche elusiva, come un sogno che al risveglio ti lascia addosso solo un vago senso di inquietudine.

Libri

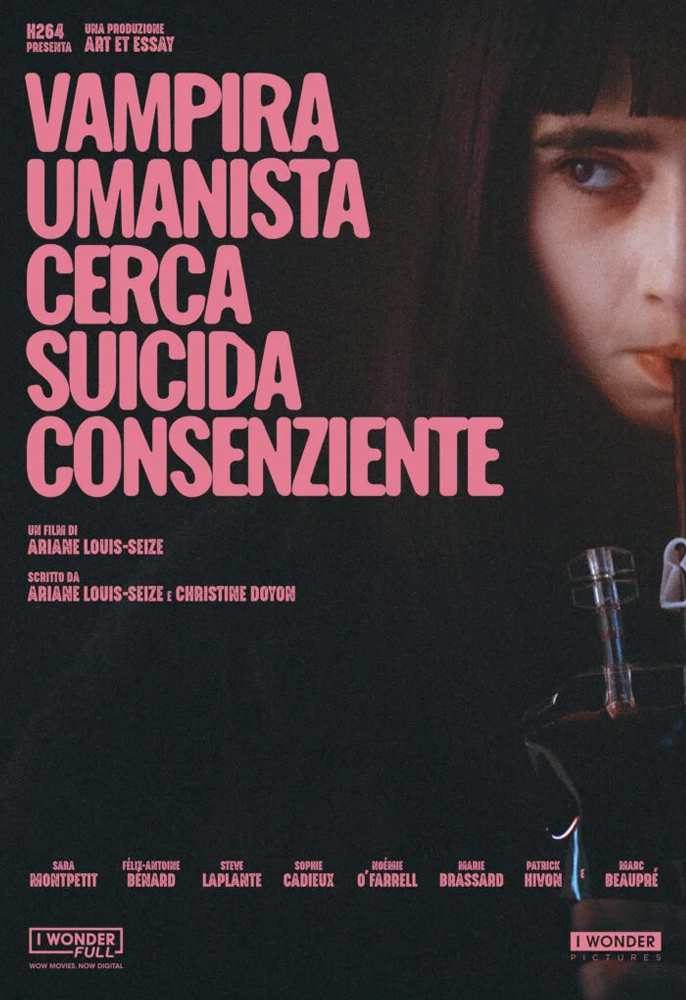

Vampira umanista cerca suicida consenziente

di Ariane Louis-Seize

Colpito dal titolo wertmülleriano, mi sono recuperato Vampira umanista cerca suicida consenziente, una dark comedy canadese in lingua francese del 2023, diretta dall’esordiente Ariane Louis-Seize. Presentato all'80ª Mostra del Cinema di Venezia, il film è disponibile su IWonderfull, la piattaforma streaming attivabile su Prime Video.

Sasha (Sara Montpetit) è una giovane vampira con un problema decisamente insolito: è troppo empatica per uccidere. Cresciuta grazie alle sacche di sangue fornite dai genitori, si rifiuta di cacciare, scatenando la frustrazione della famiglia che la vede incapace di rendersi indipendente. Quando i genitori, ormai esasperati, le tagliano i rifornimenti, Sasha si trova davanti a un bivio, accettare la sua natura o rischiare di morire di fame. A offrirle una via d’uscita è Paul (Félix-Antoine Bénard), un adolescente solitario con tendenze suicide, disposto a sacrificarsi per lei. Ma prima che arrivi il momento fatidico, i due decidono di prendersi una notte tutta per loro, esaudendo i desideri di Paul in un viaggio notturno tra amicizia, scoperta e, forse, una nuova voglia di vivere.

Tra umorismo nero e tenerezza, Vampira umanista cerca suicida consenziente gioca con il mito del vampiro per raccontare un coming-of-age originale e profondo. Sasha è l’emblema di una generazione sospesa, una ragazza mantenuta dai genitori che cerca disperatamente di sopprimere la sua natura. Paul, dal canto suo, è altrettanto perso, un’anima alla deriva che ha smesso di credere nel futuro e che cerca di porre fine alla sua esistenza. La loro amicizia nasce in quella zona grigia tra morte e salvezza, due adolescenti che si sentono fuori posto nel loro mondo, due emarginati che trovano conforto nelle reciproche fragilità.

Il film si muove con leggerezza tra grottesco, surreale e malinconico, lasciando spazio a momenti di grande delicatezza. Bellissima la scena in cui Sasha e Paul, in silenzio, cantano Emotions di Brenda Lee, lasciando che la musica parli per loro. Ottime anche le interpretazioni dei due giovani protagonisti, con la Montpetit che sembra uscita da un vecchio film di Tim Burton.

Non è il nuovo Lasciami entrare ma possiede un equilibrio raro tra humour nero e dolcezza, riuscendo a rendere il macabro incredibilmente umano.

Film

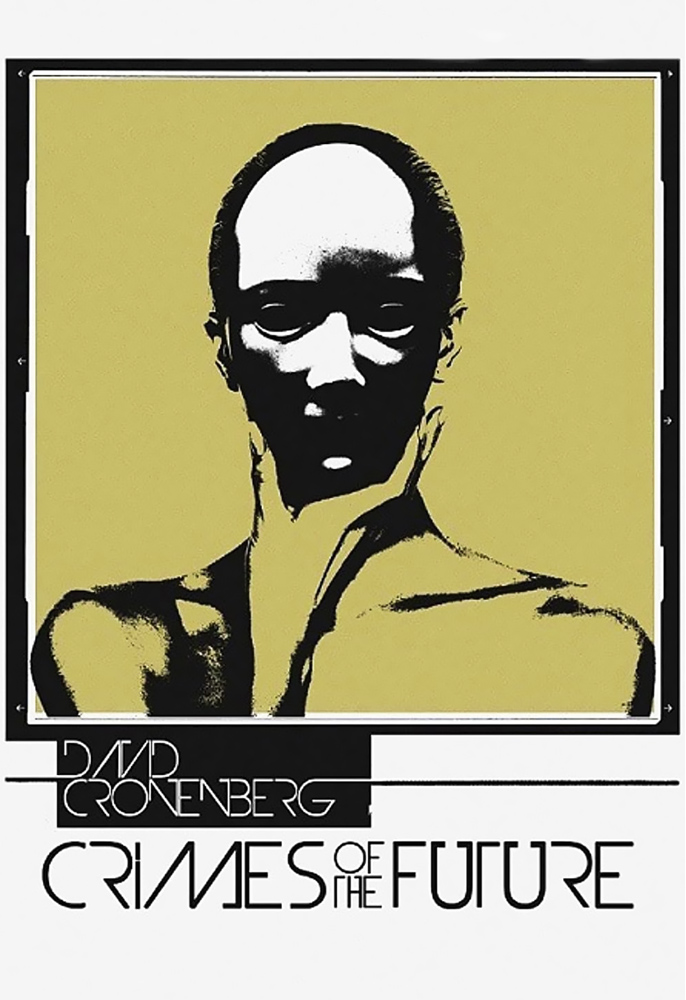

Crimes of the Future (1970)

di David Cronenberg

David Cronenberg è uno dei registi che più hanno segnato la mia passione per il cinema. Maestro indiscusso del body horror, ed esploratore instancabile delle mutazioni del corpo, il suo cinema è un virus che ha contaminato l’immaginario collettivo con visioni disturbanti e indelebili.

Nato a Toronto nel 1943, Cronenberg cresce in un ambiente stimolante – il padre era scrittore e giornalista – e si appassiona fin da piccolo alla letteratura, l'arte e la fantascienza. Durante gli anni universitari, scopre il cinema indipendente e inizia a sperimentare, girando i suoi primi cortometraggi a basso budget, Transfer (1966) e From the Drain (1967), dove già emergono i primi germogli del suo universo tematico.

Nel 1969 realizza il suo primo lungometraggio, Stereo, e l'anno successivo gira con un budget inesistente e un piglio sperimentale, Crimes of the Future, un film in cui sono già presenti tutte le ossessioni cronenberghiane come il contagio, la mutazione, la sessualità, e la tecnologia. È il manifesto primordiale di una poetica che, film dopo film, diventerà inconfondibile.

Siamo nel 1997. O meglio, in una sua versione distorta e post-apocalittica. La popolazione femminile del pianeta è stata spazzata via da un virus scaturito dall’uso incontrollato di prodotti cosmetici, un’infezione che prende il nome dal suo “creatore involontario”, il dermatologo Antoine Rouge. Nel mezzo di questa catastrofe, il suo ex pupillo, Adrian Tripod (Ronald Mlodzik), si aggira in un mondo senza femmine adulte nel quale i maschi mimano la gravidanza sviluppando nuovi organi che vengono successivamente amputati dai loro corpi.

Vedere Crimes of the Future non è stato facile. E' come sfogliare un quaderno di schizzi di un artista che sta ancora affinando il suo tratto. Cronenberg sperimenta senza filtri, facendo di necessità virtù. Girato quasi interamente all'interno di un edificio brutalista e senza audio in presa diretta – a causa del forte rumore della videocamera – il film è privo di dialoghi e suoni ambientali, con una voce fuori campo aggiunta in post-produzione. La voce di Tripod diventa così un elemento straniante, un diario di viaggio in un mondo malato, interrotto solo da rumori sintetici e disturbanti che sostituiscono una colonna sonora inesistente.

Il visionario futuro distopico raccontato da Cronenberg è reso attraverso simboli e concetti repulsivi come malattia, sessualità deviata, feticismo e pedofilia che, anche se non vengono tradotti in immagini esplicite, non sono meno disturbanti.

Certo, il film è grezzo, a tratti faticoso, con un minimalismo che può risultare respingente. È un'opera che consiglio solo ai cultori del regista canadese. Ma è affascinante proprio perché è Cronenberg allo stato puro, senza compromessi, che anticipa Il demone sotto la pelle e tutto il body horror che verrà. Qui non ci sono ancora le esplosioni di teste di Scanners o la carne che diventa metallo di Videodrome, ma c’è già il seme di tutto.

Se Cronenberg è un virus, Crimes of the Future è il primo contagio.