Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Alcune lacune prima o poi vanno colmate. Insieme a 1984 di George Orwell e Il Mondo Nuovo di Aldous Huxley, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury rappresenta la santissima trinità della letteratura distopica. Eppure, colpevolmente, non lo avevo ancora letto. Almeno fino ad oggi.

A far scoccare la scintilla (è proprio il caso di dirlo) è stata una splendida edizione della Mondadori, collana Oscar Cult, pubblicata per celebrare i 70 anni del romanzo. Un oggetto che ti chiama dagli scaffali. Un volume completamente rosso, persino nel taglio delle pagine, avvolto da una fascetta in plastica che urla "Pericolo d’incendio". Ironico e perfetto. L’edizione è impreziosita anche da due racconti preparatori, Molto dopo mezzanotte e Il pompiere, piccole perle che aiutano a comprendere la genesi di questo capolavoro.

Scritto nel 1953, in piena Guerra Fredda, quando l’America viveva il clima paranoico della caccia al comunismo e la televisione iniziava a entrare prepotentemente nelle case, Bradbury immagina un futuro in cui i libri non sono solo proibiti, ma sono considerati armi pericolose per la felicità (o meglio, per la placida ignoranza) dei cittadini.

Il protagonista del romanzo si chiama Guy Montag e fa il pompiere. Ma nel mondo di Bradbury, i pompieri non spengono gli incendi. Al contrario, li appiccano. Il loro compito è scovare i libri – oggetti illegali considerati pericolosi strumenti di pensiero critico e dissenso – e bruciarli a 451 gradi Fahrenheit, la temperatura a cui la carta prende fuoco e si consuma.

Montag svolge il suo lavoro con dedizione e una certa soddisfazione. Conduce una vita apparentemente tranquilla insieme alla moglie Mildred, una donna completamente anestetizzata che trascorre le giornate davanti a giganteschi schermi televisivi che occupano intere pareti, interagendo con personaggi fittizi che considera la sua “famiglia”. Assume sedativi in quantità industriale ed è incapace di provare emozioni autentiche. Tutto cambia quando il nostro protagonista incontra Clarisse, una ragazza considerata strana perché ama osservare la luna, annusare le foglie e fare domande scomode. "Lei è felice?" gli chiede. Una domanda semplice, devastante, che incrina ogni certezza e lo spinge a compiere il gesto più rivoluzionario possibile: salvare un libro dalle fiamme e iniziare a leggere.

La scrittura di Bradbury è forte, precisa, a tratti quasi onirica. Scorre veloce, appagante, ma ti lascia addosso una sensazione di claustrofobia. Non c'è luce nel mondo di Montag, solo il bagliore sinistro dei lanciafiamme e il ronzio costante dei bombardieri che passano sopra la città. Se la copertina di questa edizione è un rosso fiammante, aggressivo e vitale, l'atmosfera che si respira tra le pagine è tremendamente nera, scura, buia. C'è qualcosa di profondamente inquietante in questo futuro che l'autore dipinge, e non è tanto la distopia in sé – ci siamo abituati a mondi totalitari e oppressivi nella letteratura – quanto la consapevolezza che quel futuro non sia poi così distante dal nostro presente.

Nel romanzo si spiega che i libri sono stati banditi perché la maggioranza delle persone li trovava fastidiosi, elitari, fonte di disaccordo. Meglio eliminarli per garantire l'uguaglianza attraverso l'ignoranza universale. Meglio tenere tutti occupati con l'intrattenimento veloce e superficiale, con programmi televisivi che non richiedono alcuno sforzo mentale.

La vera genialità di Bradbury non è tanto nella censura di stato, quanto nella sua intuizione sul potere dei media. Nel 1953 temeva la televisione, quelle "pareti parlanti" che avrebbero riempito il vuoto delle persone. Oggi, quella profezia non solo si è avverata ma è stata potenziata da schermi tascabili che non ci lasciano mai soli.

La televisione di Bradbury è stata sostituita dai social, da un flusso incessante di contenuti che spesso non informano, non approfondiscono e non lasciano traccia. Senza voler fare la solita paternale da boomer, anch’io passo le mie giornate tra internet, WhatsApp, Facebook, Instagram e reel generati da un’AI, dove tutto si assomiglia e niente lascia davvero un segno. Probabilmente non è un caso che quest'anno il numero di libri che ho letto è calato vistosamente, eroso dalla distrazione facile.

Eppure, leggere Fahrenheit 451 mi ha ricordato perché è essenziale farlo. Leggere oggi significa fermare questa girandola impazzita di contenuti effimeri, scendere dalla giostra per un attimo e dedicare del tempo a stimolare la mente, l'immaginazione e la fantasia. Significa scegliere di pensare, invece di lasciare che l'algoritmo pensi per noi. Non sempre, perchè il mondo in cui viviamo, bene o male, è questo. Ma almeno farlo ogni tanto.

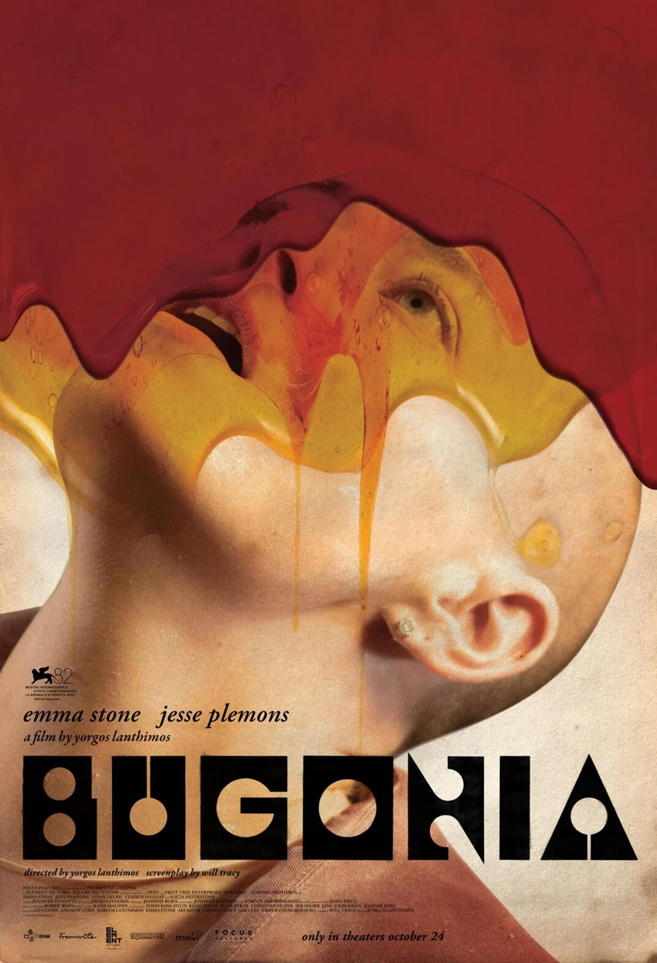

Bugonia

di Yorgos Lanthimos

Nel panorama del cinema d'autore, è raro assistere a una prolificità costante. Yorgos Lanthimos, il cineasta greco ormai celebre per il suo stile inconfondibile e spesso disturbante, sembra aver invertito la rotta, inanellando una produzione serrata che lo vede tornare sul grande schermo a breve distanza dal suo precedente lavoro.

Dopo il tripudio visivo di Povere Creature, e l'esperimento frammentato di Kinds of Kindness, Lanthimos torna con Bugonia, un film che, pur essendo un remake (del sudcoreano Save the Green Planet di Jang Joon-hwan), contiene tutte le cifre stilistiche del regista, confermando la sua necessità di raccontare le fragilità e le nevrosi del nostro tempo. Si tratta di un'opera sicuramente più accessibile rispetto ad atri suoi film, ma non meno nichilista e ficcante nella sua satira grottesca.

Teddy Gatz (interpretato da un magistrale Jesse Plemons), vive in un mondo costruito su teorie del complotto e ossessioni apocalittiche. Insieme al cugino Don (il debuttante Aidan Delbis), un giovane neurodivergente, Teddy orchestra il rapimento di Michelle Fuller (Emma Stone), amministratrice delegata della potente azienda farmaceutica Auxolith in cui lavora, convinto che sia in realtà un'aliena infiltrata con l'obiettivo di distruggere l'umanità. Segregata nel seminterrato della loro casa, Michelle viene rasata e sottoposta a interrogatori e rituali bizzarri che riflettono l’abisso mentale in cui i due vivono. Il loro piano è semplice e folle allo stesso tempo: usarla come ostaggio per negoziare con gli alieni, spingendoli ad abbandonare la Terra prima della prossima eclissi lunare. Ne nasce un claustrofobico gioco di potere, paranoia e assurdità, dove la vittima – incarnazione glaciale del capitalismo più spietato – e i suoi aguzzini – rappresentanti di una "plebe" accecata dal complottismo – si affrontano in un teatro dell’assurdo.

Bugonia è una commedia nera travestita da thriller grottesco (o forse il contrario), attraversata da una satira politica pungente che tocca la paranoia cospirazionista, l’ambientalismo, la manipolazione delle coscienze e l’intreccio tra potere mediatico e finanziario.

Lanthimos utilizza il rapimento e l’accusa di "alienità" come una lente per analizzare due derive del presente: il capitalismo predatorio impersonato da Michelle, che parla di benessere aziendale mentre pratica una gestione fredda e disumanizzante, e la follia complottista di Teddy, che canalizza il suo senso di fallimento e impotenza in una narrativa apocalittica. Michelle è "aliena" non perché viene da un altro pianeta, ma perché incarna una forma di potere così disumana da apparire extraterrestre.

Il titolo stesso, Bugonia (che nell'antichità indicava la credenza nella generazione spontanea delle api dalla carcassa di un toro), suggerisce il tema del sacrificio e della rinascita in un ciclo brutale: chi deve morire affinché la vita, o un nuovo sistema, possa prosperare?

Girato in 4:3 e con ampio ricorso al grandangolo, il film non rinuncia al tocco disturbante del regista, che si diverte a giocare con ruoli ambigui e prospettive oblique. Questa è la quarta collaborazione tra Lanthimos ed Emma Stone, e la complicità artistica tra i due è palpabile, ma è Jesse Plemons a dominare la scena. Il suo Teddy trasuda disperazione, un impasto di rabbia repressa, abusi e traumi infantili irrisolti e una grottesca ma sincera rettitudine morale. Stone, dal canto suo, è glaciale, calcolatrice, ma con lampi di umanità che ti fanno dubitare costantemente delle sue vere intenzioni.

Il finale – che non svelerò – divide nettamente gli spettatori. Alcuni lo troveranno un colpo di genio altri un eccesso gratuito. Io l'ho apprezzato, pur avendo intuito dove Lanthimos volesse andare a parare, conoscendo la sua inclinazione a provocare lo spettatore eccedendo nell'assurdità con ironia delirante e disturbante. È Lanthimos allo stato puro, un autore che sembra osservare l’umanità dallo spazio, come se fosse davvero un alieno che prende appunti sulle nostre fragilità, per poi restituircele con un sorriso amaro stampato sul volto.

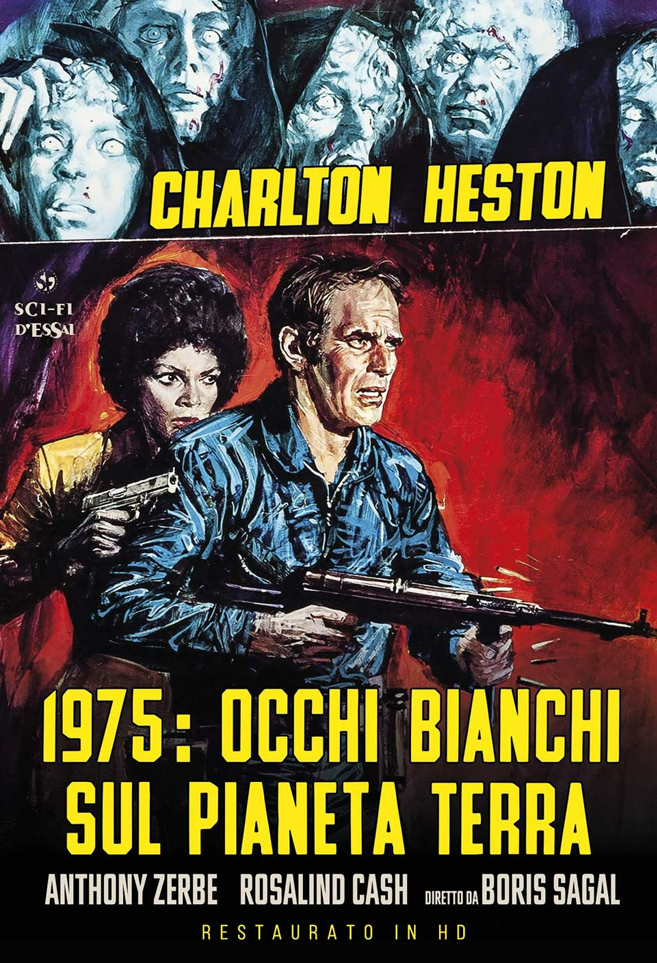

1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra (The Omega Man)

di Boris Sagal

Io sono leggenda di Richard Matheson è uno dei grandi classici della fantascienza, un romanzo che oggi molti associano soprattutto al film del 2007 con Will Smith, dove il protagonista vaga di giorno per le strade deserte di Manhattan insieme al suo cane e di notte si rifugia per sfuggire a orde di creature vampiresche. Ma molto prima di quella versione, il libro aveva già avuto altre trasposizioni cinematografiche, la prima nel 1964 con L’ultimo uomo sulla Terra, e poi nel 1971 con The Omega Man, diretto da Boris Sagal e distribuito in Italia con il titolo 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra.

Oggi parliamo proprio di questo film. Una produzione hollywoodiana che vede come protagonista Charlton Heston, vera e propria icona dell’epoca, al tempo da poco reduce da un film destinato a entrare nella storia del cinema di fantascienza, Il pianeta delle scimmie.

Il film è ambientato in un futuro distopico – in realtà non troppo lontano, visto che tra l’anno di produzione e quello in cui si svolge la vicenda c’è uno scarto di appena pochi anni – in cui una guerra batteriologica tra Russia e Cina ha generato una terribile pandemia. La maggior parte della popolazione è morta, mentre i sopravvissuti si sono trasformati in creature pallide e fotofobiche, ostili alla luce del sole e animate dall’odio verso la civiltà tecnologica che li ha condotti alla rovina.

In questo scenario troviamo Robert Neville, ex scienziato militare, unico immune al contagio grazie a un vaccino che stava sperimentando. Convinto di essere l’ultimo uomo rimasto, trascorre le giornate vagando per una Los Angeles desolata, armato di mitraglietta, alla ricerca di provviste e di un fragile equilibrio contro la solitudine. La notte, invece, è costretto a barricarsi nel suo appartamento per respingere gli assalti dei mutati, guidati dalla figura fanatica del loro capo Matthias, che lo considera il simbolo di un mondo da cancellare.

Un giorno, però, Neville incontra Lisa, una donna misteriosa che sembra spezzare l’incubo dell’isolamento e accendere una nuova speranza.

Il film funziona soprattutto nella sua prima parte, con un Charlton Heston in gran forma che regge da solo la scena in una città deserta, combattendo contro il male e contro l’alienazione della solitudine. Con l’entrata in scena dei mutati – rappresentati come una congregazione dai tratti quasi grotteschi – il racconto prende una piega meno convincente. Da qui in avanti emergono ingenuità, sia narrative che tecniche, che vanno comunque contestualizzate al periodo, ma che finiscono per alleggerire la tensione. Anche la storia d’amore forzata tra i due protagonisti e il finale – diverso dal romanzo – che punta su un messianismo retorico e un po’ ridondante, non mi ha per niente convinto.

Altro elemento assai debole è la colonna sonora di Ron Graine. Invadente e a tratti persino kitsch, più adatta a un poliziesco che a un film di fantascienza.

1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra resta un titolo curioso, con qualche spunto legato al clima sociale e politico dei primi anni Settanta, ma nel complesso appare invecchiato male. Da vedere solo per curiosità e per i cultori del genere post-apocalittico dell'epoca.

Film

Il condominio

J. G. Ballard

Considerato uno degli scrittori più originali e disturbanti della letteratura britannica del novecento, J.G. Ballard è noto soprattutto per la sua fantascienza distopica e psicologica, capace di trasformare ambienti ordinari in scenari di alienazione e follia. Tra i suoi romanzi più celebri figurano La mostra delle atrocità (1969), L’isola di cemento (1974), Crash (1973) e L’impero del sole (1984). Da quest'ultimi due sono stati tratti anche i film diretti rispettivamente da David Cronenberg e Steven Spielberg.

Il condominio, pubblicato nel 1975, è uno dei suoi lavori più emblematici, un ritratto spietato della società borghese intrappolata in un grattacielo di lusso. Un esperimento sociologico travestito da romanzo, che analizza il disfacimento dell’ordine civile e morale. Oltre a High-Rise, adattamento ufficiale uscito nel 2015, sono numerosi i film che si sono ispirati a questo romanzo, da Snowpiercer a Il buco, fino al più recente Lockdown Tower.

Un moderno grattacielo di quaranta piani ospita cinquemila persone. Dirigenti, medici, giornalisti, professionisti. Una popolazione benestante che rientra ogni sera nei propri cubicoli dopo aver parcheggiato l’auto nei livelli interrati. Al suo interno non manca nulla: piscine, supermercati, palestre, scuole, persino un sistema di raccolta rifiuti. Un microcosmo perfetto, autosufficiente e protetto, dove i residenti non hanno più bisogno di uscire. Ma proprio questa autarchia lucida e razionale si trasforma lentamente in una trappola. Quando iniziano i primi guasti, le prime frizioni tra i diversi piani del palazzo, l’equilibrio si incrina. I condomini si organizzano in clan, la legge sparisce, l’isolamento si intensifica, e la civiltà comincia a sgretolarsi, piano dopo piano. In un’atmosfera sempre più claustrofobica, il palazzo diventa teatro di una regressione feroce, un’arena chiusa dove l’istinto prende il sopravvento.

Non è stata una lettura facile. Il condominio è il primo romanzo di Ballard che affronto, e se da un lato ne ho riconosciuto l'originalità e la forza seminale, capace di influenzare decenni di narrativa e cinema distopico, dall’altro ho faticato moltissimo ad andare avanti. L’idea alla base è potente, inquietante nella sua apparente semplicità. Una metafora della civiltà divisa nelle sue classi sociali che si sgretola dall’interno di un grattacielo, senza bisogno di eventi apocalittici. Ma una volta afferrato questo concetto, il romanzo sembra rimanere lì, a girarci attorno ossessivamente. I protagonisti - il medico, l’architetto, e il giornalista - che si alternano durante il racconto, sono archetipi, più che persone reali. Nessuno con cui empatizzare davvero. Nessun personaggio che provi a opporsi al disastro, che lo metta in discussione. Tutti sembrano rassegnati, come se la barbarie fosse un passaggio naturale e inevitabile. E forse è proprio questo che ho trovato più faticoso. Dopo le prime cinquanta, sessanta pagine, ho cominciato a perdere interesse. Le scene si ripetono, lo schema si fa prevedibile: ascensori bloccati, spazzatura ovunque, appartamenti devastati, ostilità crescenti tra i piani. Una spirale di degrado che non sorprende più, perché segue sempre lo stesso ritmo. Senza sussulti, senza pause, senza evoluzione. Ho trascinato il libro per settimane, incapace di finirlo in tempi ragionevoli, come se anche per me, lettore, fosse diventato una prigione verticale da cui non riuscivo a uscire.

Lo stile di Ballard è freddo, controllato, chirurgico. Una scelta coerente con l’atmosfera alienata del romanzo, certo. Ma questa lucidità estrema finisce per anestetizzare ogni possibilità di coinvolgimento emotivo. La violenza diventa routine, la follia quotidianità, e tutto si appiattisce su un unico registro, come un esperimento sociologico osservato da dietro un vetro opaco.

Non so se tornerò presto a Ballard, ma so che Il condominio mi ha lasciato addosso una sensazione strana. Non quella del disgusto, non quella della fascinazione, ma qualcosa di più stanco, più opaco. Come se, alla fine, fossi uscito anche io da quel palazzo, stordito e un po’ più vuoto.

Battle Royale

di Kinji Fukasaku

Uscito nel 2000 e diretto da Kinji Fukasaku, Battle Royale è un cult generazionale che, tra polemiche e censure, si è affermato come uno dei film più controversi e chiacchierati dell'inizio del nuovo millennio. Tratto dal romanzo omonimo di Koshun Takami, è un’opera feroce, beffarda e assolutamente politically scorrect, che ha lasciato un’impronta profonda nel cinema giapponese e mondiale, influenzando registi come Quentin Tarantino e anticipando fenomeni come Hunger Games e Squid Game. Osteggiato e censurato in patria, a causa della sua estrema violenza e dei contenuti controversi, in Italia non ha mai avuto una distribuzione cinematografica. All'epoca il film circolava grazie al passaparola e alla nascente pirateria digitale, alimentando un’aura di culto tra cinefili e appassionati. Solo qualche anno più tardi venne distribuito nel mercato home video. Mi pare che non sia mai stato proiettato in sala, se non in qualche rassegna dedicata al cinema giapponese. Attualmente è disponibile su Prime Video, all’interno del canale CG Collection.

In un futuro prossimo, in un paese asiatico non meglio definito, il governo vara una legge brutale per contrastare la dilagante delinquenza giovanile. Ogni anno, una classe di studenti delle superiori viene scelta a sorte per partecipare al "Programma", un crudele gioco di sopravvivenza noto come Battle Royale. Con l’inganno, durante una gita scolastica, un’intera classe viene narcotizzata e trasportata su un’isola deserta. Al loro risveglio, i ragazzi si ritrovano con un collare esplosivo al collo e vengono accolti dal loro ex insegnante (interpretato da Takeshi Kitano) che, supportato da un’unità militare, li informa che hanno tre giorni per eliminarsi a vicenda. Solo uno di loro potrà sopravvivere e fare ritorno a casa. Se allo scadere del tempo ci saranno più sopravvissuti, tutti verranno giustiziati.

Sconcertati e presi dal panico, i compagni di classe ricevono uno zaino con un kit di sopravvivenza e un’arma diversa per ciascuno. Da quel momento, diventano nemici mortali, costretti a uccidersi l’un l’altro per sperare di sopravvivere.

In Battle Royale ci sono 42 studenti – 21 ragazzi e 21 ragazze – costretti a partecipare a una sorta di reality show mortale. Alcuni dei ragazzi sono ben delineati attraverso brevi flashback che ne approfondiscono le motivazioni, le paure, le relazioni. Ogni morte è accompagnata da una didascalia con il nome del concorrente eliminato e il numero dei superstiti rimasti, scandendo il ritmo del massacro con precisione matematica.

Kinji Fukasaku firma un film violento, grottesco e ipercinetico, una via di mezzo tra Il signore delle mosche e un manga splatter anni novanta. La sua critica alla società giapponese è velenosa e diretta. Gli adulti hanno rinunciato a comprendere la gioventù e hanno deciso di gestirla con il terrore. Il “Programma” è una distorsione del sistema educativo, dove l'autorità diventa punizione e la scuola un campo di battaglia. Le dinamiche tra i personaggi – amicizie, rivalità, tradimenti – emergono in un contesto sempre più disperato. Il film mantiene un buon livello di tensione e alterna momenti di pura adrenalina ad altri più stucchevoli (vedi le dichiarazioni d'amore in punto di morte). Certo, qua e là si sfiora l’assurdo – ragazzi che camminano con un'ascia in testa oppure con sei proiettili in corpo – ma d'altronde Battle Royale è una sorta di pulp distopico che non nasconde la sua vera natura. Takeshi Kitano è perfetto nel ruolo del professore borderline. Il suo personaggio è ambiguo, stanco, distaccato, ma mai del tutto privo di umanità. È l’incarnazione di un’autorità che non guida, ma osserva e punisce.

Nel finale il film inciampa un po’ in un moralismo posticcio e si lascia dietro qualche buco di sceneggiatura, ma resta comunque un cultone irriverente e brutale, capace di trasformare l’angoscia adolescenziale in una vera e propria guerra generazionale.

Nel 2003 è uscito il seguito, Battle Royale II: Requiem, diretto inizialmente da Kinji Fukasaku ma completato dal figlio Kenta Fukasaku dopo la morte del padre durante le riprese.

Esiste anche una versione manga di Masayuki Taguci pubblicata tra il 2000 e il 2005 in quindici volumi, che però mi dicono essere assai discutibile.

Black Mirror (stagione 7)

Charlie Brooker

Black Mirror non solo è tornata, ma lo ha fatto nella sua forma migliore.

Dopo la deludente sesta stagione di un paio d’anni fa, la serie creata da Charlie Brooker torna su Netflix con sei nuovi episodi, dalla durata variabile (dai quaranta minuti all'ora e mezza), e soprattutto con un'identità ritrovata. La settima stagione abbandona le derive horror e soprannaturali degli ultimi tempi per riportare al centro la tecnologia, la società e i futuri possibili, sempre più vicini.

Il primo episodio, "Gente comune", è a mio avviso il più riuscito della stagione. La storia segue Amanda e Mike (Rashida Jones e Chris O'Dowd — sì, proprio il Roy di The IT Crowd), una coppia qualunque con il sogno di avere un figlio. Quando Amanda scopre di avere un tumore al cervello, la loro unica speranza è affidarsi a Rivermind, una compagnia in grado di rimuovere la parte malata e sostituirla con una porzione sintetica, la cui memoria è però collegata a un server remoto. L’operazione è gratuita, ma il canone mensile che la coppia è costretta a sottoscrivere si rivelerà invasivo, costoso e totalizzante. È una satira feroce contro la logica degli abbonamenti perpetui e l'illusione della gratuità. Un futuro opprimente, plausibile, angosciante nella sua verità.

"Bête Noire" è più leggero nel tono, ma non meno inquietante. Protagonista è una ricercatrice alimentare che lavora per un'azienda dolciaria e che si ritrova faccia a faccia con una sua ex compagna del liceo, appassionata di tecnologia, vittima di bullismo e oggi esperta di informatica quantistica. Ne nasce un thriller psicologico fatto di vendetta e manipolazione della memoria. È forse l’episodio più "fantascientifico" della stagione e anche uno dei più sorprendenti.

Con "Hotel Reverie", il tono cambia ancora. Una giovane attrice accetta di prendere parte a un remake immersivo di un film romantico anni ’40. La sua coscienza viene trasferita in una simulazione dove interagisce con repliche digitali dei personaggi dell'originale. Episodio elegante, malinconico, ma, a mio avviso, il meno incisivo.

"Plaything" è una piccola perla per gli appassionati di videogiochi. Peter Capaldi interpreta un critico videoludico che riceve una copia di Thronglets, un gioco simulativo con creature digitali in grado di evolversi e comunicare, in pratica un Tamagotchi portato all’estremo. Tra nostalgia anni ’90, acidi lisergici e riflessioni sull’intelligenza artificiale, l’episodio gioca (letteralmente) con l’etica del gioco e la responsabilità del giocatore.

"Eulogy" è l’episodio più emozionante. Paul Giamatti è Philip, un uomo sollecitato da una compagnia tech a contribuire a un memoriale digitale della sua ex compagna. Attraverso una tecnologia capace di rielaborare il lutto con un'intelligenza artificiale empatica, Philip affronta i suoi ricordi e scopre segreti nascosti. È un racconto struggente, dove la tecnologia non è più un mostro da temere, ma uno strumento per capire, per perdonare, per chiudere i conti con il passato.

Chiude la stagione "USS Callister: Into Infinity", primo vero sequel della serie, che riprende i personaggi dell’episodio cult della quarta stagione. L’equipaggio della USS Callister è ora un gruppo di pirati spaziali in fuga, in un universo virtuale che mescola avventura e satira sociale. È l’episodio più spettacolare, anche se meno profondo.

Non c’è più l’effetto sorpresa dei primi anni, ma Black Mirror dimostra di avere ancora molto da dire. Il ritorno all’origine, alla tecnologia come specchio oscuro dell’umanità, è evidente. Ci sono scelte discutibili, certo, e non tutti gli episodi sono allo stesso livello, ma il salto di qualità rispetto alla sesta stagione è notevole.

La serie torna a inquietare, ma con una malinconia nuova, fatta di silenzi, crepe e ferite emotive. Non è solo il futuro a spaventarci, ma le emozioni che abbiamo perso per strada. È meno futuristica, più umana. E proprio in questa fragilità ritrovata — penso a episodi come Eulogy —

Scissione (stagione 2)

Dan Erickson, Ben Stiller

La prima stagione di Scissione (Severance in originale) è stata un colpo di fulmine. Geniale, alienante, costruita con un'intelligenza visiva e narrativa che non vedevo da anni. Erano dai tempi di Dark che una serie televisiva non mi catturava in questo modo. Per chi ancora non la conoscesse, siamo nel territorio del thriller psicologico con toni da fantascienza distopica avvolto in un'atmosfera surreale e inquietante. Un viaggio allucinato tra i corridoi bianchi e soffocanti di un ufficio di una multinazionale, dove la realtà si sdoppia e l'identità si sgretola.

Creata da Dan Erickson e prodotta da Ben Stiller (che dirige anche alcuni episodi), la serie si svolge negli uffici della misteriosa Lumon Industries, un'azienda biotech gestita dalla famiglia Eagan – legata a una sorta di ideologia pseudo-religiosa basata sugli insegnamenti di Kier Eagan, il suo fondatore – la quale ha sviluppato un congegno che permette, tramite intervento neurologico, di dividere la coscienza dei dipendenti in due esistenze separate: una dedicata esclusivamente al lavoro (innie) e l’altra alla vita privata (outie). Quando si è in ufficio, non si ricorda nulla del mondo esterno, quando si esce dall'uffico, il lavoro scompare dalla memoria. Nel corso della prima stagione, abbiamo visto i dipendenti del Macrodata Refinement, le versioni innie di Mark (Adam Scott), Helly (Britt Lower), Irving (John Turturro) e Dylan (Zach Cherry), mettere in discussione il capo del dipartimento Harmony Cobe (Patricia Arquette) e il loro supervisore Milchick (Seth Milchick) iniziando a indagare sulla natura del loro lavoro e sul passato della Lumon. Nel finale, gli innies riescono temporaneamente a "risvegliarsi" nel mondo esterno, scoprendo che Helly è la figlia di Jame Eagan (Michael Siberry) CEO della Lumon, mentre Mark realizza che sua moglie, Gemma (Dichen Lachman), che credeva morta, è ancora viva… e lavora per la Lumon. Peccato che, prima di poter fare qualcosa, il sistema venga resettato.

La seconda stagione - che arriva a tre anni dalla prima a causa dello sciopero di Hollywood nel 2023 - si apre con l'interno di Mark che torna a lavorare per la Lumon dopo quello che è stata chiamata la "Rivolta di Macrodata". Sono trascorsi cinque mesi e ora il suo supervisore è Huang, una bambina che si è sottoposta alla scissione, mentre Milchick è il capo del dipartimento dopo l'allontanamento di Cobel dalla Lumon Industries. Inizialemente Mark trova nuovi colleghi, ma dopo aver manifestato il desiderio di licenziarsi, il giorno dopo ritrova Helly, Irving e Dylan come se nulla fosse cambiato. A loro confessa di aver scoperto che sua moglie è viva, probabilmente prigioniera alla Lumon, e sente il dovere di salvarla. Helly, senza rivelare la sua vera identità, decide di aiutarlo. Solo che Mark, ormai, si è innamorato di lei e non prova più nulla per la moglie del suo esterno.

Questo in sintesi l'incipit della seconda stagione di Scissione. Raccontare cosa avviene nei successivi episodi (in tutto sono dieci), oltre a essere complicato, avrebbe poco senso. Posso solo dire che la serie non perde il suo fascino surreale, contorto e alienante, con quelle scenografie minimal e asettiche che ormai sono il marchio di fabbrica di Scissione. Tra gli episodi che mi hanno più coinvolto, il quarto (La valle del dolore), ambientato nella foresta, il settimo (Il Bardo Chikhai), quello incentrato su Gemma, che contiene una delle sequenze più suggestive, rivelatrici e inquietanti della stagione, e ovviamente il finale (Cold Harbor), che apre nuovi scenari per la terza stagione.

Il fascino di questa serie è il modo in cui gioca sull’identità. Gli innie, pur costretti a un’esistenza frammentata, sembrano più umani dei loro outie. Helly, ad esempio, o persino Dylan, che la stessa moglie preferisce rispetto alla sua versione esterna. Resta ancora il mistero sul vero scopo della Lumon: la scissione serve solo a dividere vita privata e lavoro, o è un modo per cancellare la sofferenza e le emozioni che ci rendono umani? Il fermo immagine dell'ultimo episodio della stagione sembra suggerire che, nonostante tutto, l’amore riesca a trascendere la scissione.

Apple TV+ ha rinnovato ufficialmente Scissione per una terza stagione che speriamo, questa volta, non tardi troppo ad arrivare.

Serie TV

Cecità

José Saramago

Non avevo mai letto nulla di José Saramago prima d’ora, e devo dire che l’approccio al suo stile non è stato immediato. Ma di questo parlerò più avanti. Cecità, pubblicato nel 1995, è probabilmente il suo romanzo più noto, un'opera che lo ha portato a vincere il Premio Nobel per la letteratura nel 1998. Il titolo originale, Ensaio sobre a Cegueira (Saggio sulla cecità), è stato modificato nella traduzione italiana per evitare che il libro venisse scambiato per un saggio filosofico.

Tutto ha inizio in un’anonima città quando un uomo, fermo al semaforo, diventa improvvisamente cieco. Ma non è un buio che lo avvolge, bensì un bianco lattiginoso, come se fosse immerso in una spessa nebbia. Poco dopo, chiunque entri in contatto con lui perde la vista allo stesso modo. Il medico che lo visita, i pazienti in sala d’attesa, la moglie del medico. Il contagio si propaga con una rapidità allarmante fino a costringere le autorità a intervenire. Per arginare l’epidemia, i primi ciechi vengono confinati in un ex manicomio sotto sorveglianza militare. Quello che dovrebbe essere un centro di contenimento si trasforma presto in un inferno: le regole del vivere civile crollano, emergono violenza, sopraffazione, fame e abbrutimento. L’umanità regredisce a uno stato primitivo, governata dalla legge del più forte. In questo scenario apocalittico, c’è una sola persona che ancora vede: la moglie del medico. Per ragioni inspiegabili, la cecità non l’ha colpita, e grazie alla sua vista cerca di guidare il piccolo gruppo con cui è rinchiusa, diventando una sorta di Virgilio in un girone infernale. Quando anche il mondo esterno soccombe all’epidemia, la città si trasforma in una landa desolata, popolata da ciechi che vagano alla ricerca di cibo, di riparo, di un senso in tutto questo caos.

Ammetto che inizialmente ho trovato difficoltà a entrare in sintonia con lo stile di Saramago. La sua prosa è assai particolare. Pochissimi a capo, periodi lunghissimi, nessun segno che indichi i dialoghi, solo virgole e punti per separare le frasi. Una scelta stilistica che può apparire ostica, ma che si rivela perfettamente coerente con la narrazione. I personaggi non hanno nomi, sono definiti solo dal loro ruolo (il medico, la moglie del medico, il primo cieco, la ragazza con gli occhiali scuri), quasi a suggerire che potrebbero essere chiunque. E anche il lettore, in un certo senso, diventa cieco, come se fosse costretto a "sentire" la storia più che a leggerla. La parte ambientata nel manicomio-lager è stata, per me, la più difficile da affrontare. Non perché non sia abituato a storie dure o a scenari estremi, ma perché Saramago non addolcisce nulla: la fame, la sporcizia, la violenza sessuale, la lotta per il potere emergono con una crudezza spietata, senza filtri. Ci sono momenti in cui il romanzo diventa soffocante, quasi insopportabile, ma proprio in questo sta la sua forza. È un libro che mette a disagio, che spinge a guardare in faccia il lato più oscuro dell’umanità. Nonostante tutto, in questo incubo collettivo, ci sono anche lampi di luce: gesti di solidarietà, attimi di umanità che resistono al degrado. La moglie del medico, con la sua vista, non è solo un testimone del crollo della civiltà, ma anche una guida, una speranza. E il finale, con quella frase potentissima – "secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo ciechi, ciechi che, pur vedendo, non vedono" – lascia il lettore con una domanda aperta: forse la cecità più spaventosa non è quella fisica, ma quella morale?

Cecità non è un libro semplice né confortante. È disturbante, viscerale, in certi passaggi persino respingente. Ma è anche un libro capace di scuotere e di far riflettere. Sicuramente difficile da dimenticare.

Libri

Crimes of the Future (1970)

di David Cronenberg

David Cronenberg è uno dei registi che più hanno segnato la mia passione per il cinema. Maestro indiscusso del body horror, ed esploratore instancabile delle mutazioni del corpo, il suo cinema è un virus che ha contaminato l’immaginario collettivo con visioni disturbanti e indelebili.

Nato a Toronto nel 1943, Cronenberg cresce in un ambiente stimolante – il padre era scrittore e giornalista – e si appassiona fin da piccolo alla letteratura, l'arte e la fantascienza. Durante gli anni universitari, scopre il cinema indipendente e inizia a sperimentare, girando i suoi primi cortometraggi a basso budget, Transfer (1966) e From the Drain (1967), dove già emergono i primi germogli del suo universo tematico.

Nel 1969 realizza il suo primo lungometraggio, Stereo, e l'anno successivo gira con un budget inesistente e un piglio sperimentale, Crimes of the Future, un film in cui sono già presenti tutte le ossessioni cronenberghiane come il contagio, la mutazione, la sessualità, e la tecnologia. È il manifesto primordiale di una poetica che, film dopo film, diventerà inconfondibile.

Siamo nel 1997. O meglio, in una sua versione distorta e post-apocalittica. La popolazione femminile del pianeta è stata spazzata via da un virus scaturito dall’uso incontrollato di prodotti cosmetici, un’infezione che prende il nome dal suo “creatore involontario”, il dermatologo Antoine Rouge. Nel mezzo di questa catastrofe, il suo ex pupillo, Adrian Tripod (Ronald Mlodzik), si aggira in un mondo senza femmine adulte nel quale i maschi mimano la gravidanza sviluppando nuovi organi che vengono successivamente amputati dai loro corpi.

Vedere Crimes of the Future non è stato facile. E' come sfogliare un quaderno di schizzi di un artista che sta ancora affinando il suo tratto. Cronenberg sperimenta senza filtri, facendo di necessità virtù. Girato quasi interamente all'interno di un edificio brutalista e senza audio in presa diretta – a causa del forte rumore della videocamera – il film è privo di dialoghi e suoni ambientali, con una voce fuori campo aggiunta in post-produzione. La voce di Tripod diventa così un elemento straniante, un diario di viaggio in un mondo malato, interrotto solo da rumori sintetici e disturbanti che sostituiscono una colonna sonora inesistente.

Il visionario futuro distopico raccontato da Cronenberg è reso attraverso simboli e concetti repulsivi come malattia, sessualità deviata, feticismo e pedofilia che, anche se non vengono tradotti in immagini esplicite, non sono meno disturbanti.

Certo, il film è grezzo, a tratti faticoso, con un minimalismo che può risultare respingente. È un'opera che consiglio solo ai cultori del regista canadese. Ma è affascinante proprio perché è Cronenberg allo stato puro, senza compromessi, che anticipa Il demone sotto la pelle e tutto il body horror che verrà. Qui non ci sono ancora le esplosioni di teste di Scanners o la carne che diventa metallo di Videodrome, ma c’è già il seme di tutto.

Se Cronenberg è un virus, Crimes of the Future è il primo contagio.

Silo (stagione 1-2)

Graham Yost

Fino a qualche tempo fa ero un divoratore di serie TV. Negli ultimi tempi, però, ho iniziato a recuperare i grandi classici del cinema e a riscoprire vecchi capolavori - senza mai trascurare i miei amati horror e i weird movie - diventando molto più selettivo nel dedicare il mio tempo libero alle serie televisive. Spesso le trovo eccessivamente dilatate, mi annoiano, e finisco per abbandonarle dopo poche puntate. Finalmente, dopo diversi mesi, complice la presenza di un ospite in casa (che ha gentilmente insistito), sono riuscito a portare a termine non una, ma ben due stagioni di una serie.

Sto parlando di Silo, la serie sci-fi di Apple TV+ che ha appena chiuso la sua seconda stagione.

Creata da Graham Yost e tratta dai romanzi di Hugh Howey, Silo è ambientata in un futuro distopico, dove da centinaia di anni, una comunità di persone vive in un gigantesco silo sotteraneo, ignorando cosa abbia reso la superficie terrestre tossica e inabitabile. Con i suoi oltre cento piani, il silo è una città verticalmente organizzata, strutturata a livello piramidale e governata da leggi inflessibili che regolano ogni aspetto della vita quotidiana. Il fatto di essere una società fortemente gerarchizzata, con i meccanici che si occupano dei lavori più duri collocati in basso, e quelli del reparto IT, i giudiziari e le diverse autorità che governano il silo, nei piani più alti, porta a inevitabili e periodici conflitti e tensioni. Dopo la morte dello sceriffo - uscito all'esterno convinto che il mondo sia vivibile e che le immagini dei monitor che mostrano una terra desolata siano finte - Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), caposquadra del reparto meccanico, viene inspiegabilmente promossa a capo delle forze di sicurezza. Investita di un nuovo potere e decisa a scoprire cosa si nasconde dietro ai segreti, i misteri, e le incongruenze che aleggiano sul silo, Juliette, donna determinata e dalla forte tempra, si scontra con il Sindaco e capo dell'IT Bernard Holland (Tim Robbins), che insieme Robert Sims, il temibile capo dei Giudiziari, sembra coinvolto in un complotto per nascondere la verità.

Silo si rifà alle grandi opere distopiche come 1984, Il mondo nuovo e Fahrenheit 451, usando un futuro inquietante per parlare del presente. La scenografia rétrofuturistica, con il suo fascino claustrofobico, i toni scuri dell’ocra e del marrone e una fotografia cupa, contribuisce a creare un’atmosfera opprimente, ma visivamente affascinante.

Apple TV+ ci ha abituati a produzioni di alta qualità, e Silo non è da meno: una regia solida, un cast eccellente (Rebecca Ferguson e Tim Robbins su tutti), e una scrittura che bilancia bene politica, rivolte sociali e misteri. Tuttavia, il ritmo non è sempre impeccabile. La narrazione si dilunga inutilmente nella parte centrale di entrambe le stagioni, con episodi che aggiungono poco alla storia e rischiano di annoiare. Un peccato, perché il materiale è ricco di spunti interessanti e i personaggi sono ben caratterizzati.

La prima stagione introduce l'ambiente distopico del silo sotterraneo diventando quasi una detective-story, mentre la seconda amplia la visione, presentando nuovi personaggi e svelando una società sempre più complessa. Il finale della seconda stagione non solo lascia molte domande aperte, ma ci porta indietro nel tempo, mostrando un frammento dei giorni pre-apocalittici e suggerendo che nella terza stagione scopriremo cosa ha portato alla distruzione del pianeta e alla creazione dei silos.

Se amate i misteri distopici con una vena politica e una buona dose di tensione, Silo è sicuramente una serie da tenere d’occhio. Non è perfetta, ma è avvincente, ben realizzata e pone le basi per un’esplorazione ancora più profonda nella prossima stagione. La terza (e quarta) sono già state confermate, e non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserveranno.

Serie TV

Il buco - Capitolo 2

di Galder Gaztelu-Urrutia

A cinque anni dal film "Il Buco", film spagnolo comparso nel catalogo Netflix che ha riscosso parecchio successo tra gli appassionati del genere fanta-horror distopico, torna sulla stessa piattaforma un secondo capitolo, un prequel diretto nuovamente da Galder Gaztelu-Urrutia.

Ambientato un anno prima rispetto agli eventi del primo film, questo capitolo ci riporta nel mondo della spaventosa prigione verticale composta da 333 livelli, dove una piattaforma distribuisce quotidianamente il cibo, fermandosi per pochi minuti su ogni livello. I detenuti, collocati in coppia su ogni piano, vengono ricollocati casualmente ogni mese, e devono attenersi alla regola di prendere solo ciò che serve, lasciando agli altri la possibilità di sopravvivere. Contrariamente a quanto abbiamo visto nel primo film, nella fossa un gruppo di persone che si fanno chiamare gli "Unti" cercano di far rispettare le leggi imponendo con autorità e severe punizioni che il cibo venga distribuito equamente. In contrapposizione a loro ci sono "i barbari", ovvero ribelli che rifiutano qualsiasi imposizione e vogliono mangiare liberamente, alimentando lo scontro ideologico all’interno della fossa.

La protagonista questa volta è una donna, interpretata da Milena Smit, un artista e affermata scultrice che si è fatta rinchidere nella fossa per espiare una tragedia di cui si sente responsabile. Accanto a lei, almeno nelle prime battute, troviamo un matematico disturbato e ossessionato dal fuoco, interpretato da Hovik Keuchkerian.

L’idea di base è intrigante e funziona, richiamando l'atmosfera della trilogia di The Cube, con cui condivide diverse analogie. Tuttavia, rispetto al primo film, in questo prequel l'effetto novità si affievolisce. L’introduzione di una struttura politica e una sorta di ideologia socialista, spinta quasi al fanatismo religioso, aggiunge un nuovo tema nella narrazione, ma alla fine non riesce a sorprendere del tutto. Mancano spiegazioni chiare, e il finale, come nel primo capitolo, lascia spazio a troppe interpretazioni personali.

Particolarmente suggestiva è la scena dei bambini che giocano in un parco dall'architettura brutalista, simbolo di un futuro distopico dove le nuove generazioni potrebbero non godere più dei semplici privilegi come giocare all’aria aperta. Una metafora potente che chiude con un amaro riflesso sulla società e il destino che ci attende.

Film

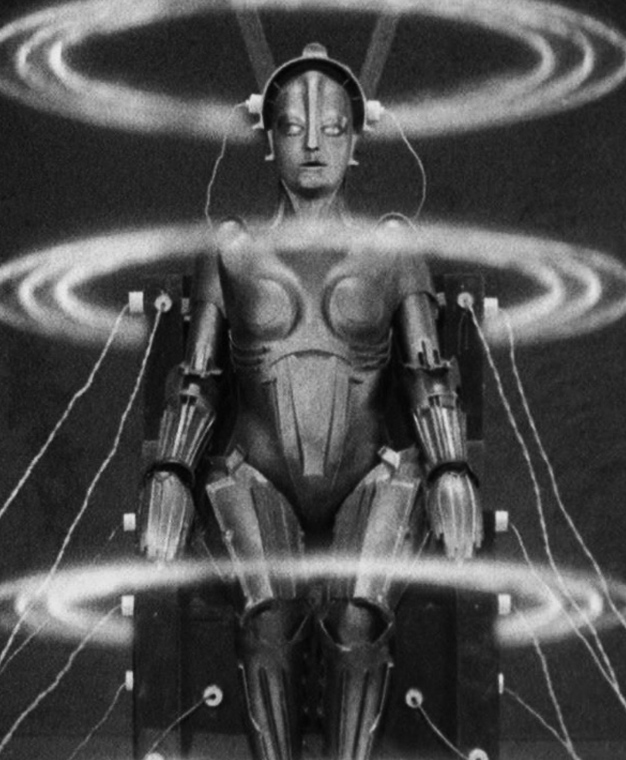

Metropolis

di Fritz Lang

Capolavoro del cinema muto e primo film di fantascienza della storia del cinema (se non vogliamo contare Il viaggio nella luna di Méliès), Metropolis di Fritz Lang è un opera che a distanza di quasi un secolo mantiene intatta la sua potenza visiva e concettuale.

Uscito nel 1927, questo monumentale film di Fritz Lang, regista e sceneggiatore austriaco legato al cinema espressionista tedesco, rappresenta una delle ultime grandi opere del cinema muto. La sceneggiatura di Metropolis è stata scritta dallo stesso Fritz Lang insieme alla sua allora moglie, Thea von Harbou, basandosi su un romanzo che lei stessa ha pubblicato nel 1925. Una delle pellicole più costose mai prodotte fino a quel momento, il film ha richiesto una grande quantità di risorse economiche per realizzare gli innovati effetti speciali e costruire la città furistica in miniatura.

Le riprese di Metropolis durarono ben 17 mesi, dal 1925 al 1926, una durata eccezionale per l'epoca, e coinvolsero migliaia di comparse. Proiettato per la prima volta a Berlino nel gennaio del 1927, il film, dopo la sua anteprima, subì numerosi tagli.

Originariamente lungo più di due ore e mezza, Metropolis fu ridotto a circa 90 minuti per essere più commercialmente accettabile, con intere sottotrame e personaggi eliminati. Solo negli anni 2000, dopo la scoperta di una copia quasi completa del film in Argentina, si è riusciti a restaurare gran parte del materiale originale.

In un futuro distopico, Metropolis è una città grandiosa e stratificata, divisa tra la lussuosa superficie, dove vivono i ricchi dirigenti, e le profondità sotterranee, dove gli operai lavorano incessantemente per mantenere la città in funzione. Joh Fredersen (Alfred Abel), il padrone di Metropolis, governa con pugno di ferro, ignorando il malessere dei lavoratori. Suo figlio, Freder (Gustav Frohlich), vive una vita privilegiata fino a quando non scopre le disumane condizioni degli operai e si innamora di Maria (Brigitte Helm), una giovane donna che predica la pace e la speranza per una società più equa. Nel tentativo di soffocare qualsiasi ribellione, Fredersen si allea con lo scienziato Rotwang (Rudolf Klein-Rogge), che crea un robot capace di assumere le sembianze di Maria. Il robot viene usato per istigare il caos e distruggere i sogni di pace e armonia. Mentre la città si avvicina al collasso, Freder cerca disperatamente di fermare la rivolta e salvare sia Maria che Metropolis, riconoscendo infine che la pace può essere raggiunta solo con una riconciliazione tra il "cervello" (i dirigenti) e le "mani" (gli operai), attraverso il "cuore".

Un classico senza tempo che ha definito per sempre il linguaggio della fantascienza cinematografica. Visivamente, Metropolis è una meraviglia. Un film che all'epoca era proprio difficile immaginare. L'architettura futuristica della città, con i suoi grattacieli e il traffico aereo, sono delle vere opere d'arte in movimento. Gli effetti speciali pionieristici, come l'uso dello stop-motion per animare veicoli e aerei, le sovrimpressioni ottenute direttamente in macchina e la tecnica dello Schüfftan per creare scenografie estremamente realistiche (si tratta di proiettare i modellini e i fondali dipinti, tramite un sistema di specchi inclinati a 45 gradi), sono incredibili anche a occhi moderni. Un capolavoro di tecnica cinematografica e immaginazione che ha ispirato innumerevoli opere successive che ne hanno ripreso temi, estetica e visioni distopiche. Pensiamo ad esempio a film come Blade Runner, Brazil, Guerre Stellari e il Quinto Elemento.

Metropolis è un film che esplora una serie di tematiche complesse, che rimangono rilevanti anche oggi. Le sue riflessioni spaziano dalla disuguaglianza sociale al rapporto tra uomo e macchina, passando per simbolismi religiosi e visioni distopiche del futuro. Tematiche sociali che hanno anticipato di decenni quelle descritte nel celebre romanzo 1984 di George Orwell, confermando il valore intramontabile di questa opera.

Se proprio dobbiamo trovargli dei difetti, lasciando da parte la recitazione tipicamente esagerata del cinema muto, a mio avviso il finale eccede in un romanticismo che appare forzato, retorico e quasi didascalico. La risoluzione finale, che predica la riconciliazione tra le classi attraverso il "cuore", sembra semplificare eccessivamente la complessità dei conflitti sociali e delle tensioni che il film stesso aveva magistralmente costruito. Stiamo comunque parlando di un film degli anni venti destinato al grande pubblico, quello che potremmo considerare uno dei primi blockbuster dell'epoca.

Dal 2023, Metropolis è entrato di diritto nel pubblico dominio, il che significa che può essere riprodotto liberamente anche al di fuori delle mura domestiche. Tra le numerose versioni esistenti, vi consiglio di guardare (al seguente link) quella restaurata dalla Fondazione Murnau nel 2010, della durata di 145 minuti, che restituisce gran parte del materiale originario andato perduto dopo l'uscita del film. A mio avviso è questa la versione che merita di essere vista per apprezzare l'opera nella sua completezza e integrità.

Io, come molti della mia generazione, ho scoperto Metropolis grazie alla controversa versione degli anni '80 curata da Giorgio Moroder, quella in cui l'originale colonna sonora orchestrale fu sostituita da brani pop-rock interpretati da Freddie Mercury, Pat Benatar e Bonnie Tyler. Rivedendola oggi, il risultato appare più simile a un videoclip di dubbio gusto che snatura completamente l'atmosfera originale del film. Moroder merita comunque un plauso per aver cercato di rendere il capolavoro di Fritz Lang accessibile a una nuova generazione di spettatori, ma con il senno di poi, avrei trovato più accattivante una colonna sonora realizzata dai Kraftwerk che personalmente apprezzo di più e avrebbe conferito maggiore coerenza e un fascino senza tempo all'intera operazione.

Ovviamente, queste sono solo considerazioni personali legate ai miei gusti musicali.

Membrana

Chi Ta-wei

Pubblicato a Taiwan nel 1995, "Membrana" è un romanzo di fantascienza cyberpunk che tratta temi queer e transgender scritto da Chi Ta-wei, uno scrittore taiwanese abbastanza popolare in patria. Il libro è stato pubblicato in Italia solo nel 2022 dalla Add editore nella sua collana Asia che si distingue per le originali copertine di Lucrezia Viperina.

Anno 2100. A causa dei cambiamenti climatici provocati dall'inquinamento e dal riscaldamento globale, l'umanità è stata costretta a ritirarsi nelle profondità dell'oceano per ripararsi dai raggi ultravioletti del sole diventati ormai letali. L'incredibile sviluppo tecnologico ha permesso di costruire delle metropoli sottomarine e tutte le nazioni della Terra (compreso le multinazionali che controllano sempre di più l'economia mondiale) hanno ricevuto una parte di fondale in base alla loro forza economica. In superficie sono rimasti solo i grandi monumenti del passato, i condannati a morte, e gli androidi che svolgono quei lavori necessari ma diventati impossibili da eseguire dagli umani.

In questo contesto, nella città di "T", troviamo Momo, giovane e rinomata estetista specializzata nella cura della pelle. L'estetismo è una professione importante in questa società, in quanto la pelle umana, sott'acqua, ha maggiore bisogno di cure e protezione e coloro che lavorano in questo campo vengono considerate delle vere e proprie star. Nonostante la notorietà, Momo è una ragazza introversa che non ama le relazioni e vive isolata nel suo appartamento/studio con un cane regalatogli da una sua affezionata cliente. Nel suo lavoro di estetista, Momo impiega la M-Skin, una membrana che viene applicata sulla pelle e che, una volta staccata e collegata a uno speciale scanner, gli permette di vivere le emozioni e gli stimoli sensoriali vissuti dai suoi clienti. Un giorno Momo viene a sapere che sua madre, una dirigente di una grande multinazionale editoriale, la vuole incontrare. Momo non la vede da vent'anni, ovvero da quando all'età di dieci anni, per salvarsi da una grave malattia, affrontò una operazione invasiva in cui cambiò il sesso. Ora è arrivato il momento di sapere perchè la madre si è inspiegabilmente allontanata da lei, rifacendosi viva proprio alla vigilia del suo trentesimo compleanno.

Il romanzo pur essendo breve (siamo sulle centocinquanta pagine) risulta abbastanza complesso. Non tanto per la sua scrittura, il libro in finale è molto scorrevole, quanto per i numerosi argomenti trattati che si sovrappongono l'uno sull'altro. Nel mondo post apocalttico immaginato da Chi Ta-wei la tecnologia ha permesso di fabbricare degli androidi che vengono usati, oltre per i lavori più duri, anche come pezzi di ricambio per sostituire gli organi compromessi degli umani. Nel romanzo, il punto di vista è quello di Momo la quale ci descrive il periodo in cui venne ricoverata in una asettica clinica a causa di una grave malattia. Durante questa lunga degenza, la nostra protagonista è stata privata di ogni contatto fisico. La sua unica compagna era un androide simile a lei chiamata Andy con cui entró in simbiosi diventando la sua migliore amica. Il giorno dopo l'operazione Momo diventa una bambina ma al suo risveglio non c'è più Andy dando la colpa alla madre che da quel momento in poi si allontana da lei. Il doppio trauma dell'abbandono svilupperà in lei l'odio verso la persona che l'ha messa al mondo e la diffidenza nei confronti del prossimo.

"Membrana" è un libro a strati, in cui la realtà, almeno quella della protagonista, non è quella che sembra. È un romanzo esistenziale, molto intimo, con un finale estremamente malinconico e coinvolgente. Sono tanti i temi trattati, come la difficoltà relazionale, il concetto di identità, il controllo audiovisivo, e come i nostri sensi possano essere ingannati dalla tecnologia. Sono temi così attuali che sorprende siano presenti in un romanzo di fantascienza scritto quasi trent'anni fa. L'unico elemento che appare invecchiato sono le tecnologie usate nel libro (email, scanner, discolibri, ecc.), che oggi ci sembrano datate. Tuttavia, questo non infastidisce particolarmente, poiché è un aspetto comune nei libri di fantascienza del passato.

Il romanzo di Chi Ta-wei contiene numerosi riferimenti letterari e citazioni cinematografiche. A un certo punto viene menzionato anche Pier Paolo Pasolini, l'ultimo nome che mi sarei aspettato di trovare in un romanzo di fantascienza taiwanese. Il libro è definito "queer", ma a mio avviso non è il tema predominante, o quantomeno le sue implicazioni vengono date per scontate e non sono particolarmente evidenziate. Di certo, la presenza maschile in questo libro è quasi del tutto assente e la stessa protagonista, che nasce maschio dopo essere stata concepita in vitreo da due donne, accetta senza problemi la sostituzione dei genitali quando viene operata per motivi di salute, come se fosse sempre stata femmina.

In conclusione, "Membrana" di Chi Ta-wei è un romanzo di fantascienza che può essere apprezzato anche da chi non ama il genere. È un libro da leggere tutto d'un fiato, con un inaspettato colpo di scena nel finale.

Libri

Parti e omicidi

Murata Sayaka

Finito di leggermi I terrestri di Murata Sayaka mi sono precipitato in libreria per prendermi un altro libro di questa visionaria scrittrice giapponese contemporanea. Esposto in bella vista ho trovato Parti e omicidi, uscito fresco di giornata, e senza esitazione me lo sono portato a casa. Letto in un giorno.

Il libro è una raccolta di racconti del 2014, quindi antecedenti a I terrestri, ambientati a Tokyo in un futuro distopico, che hanno come comune denominatore la morte, il sesso e la riproduzione.

In Parti e omicidi il governo ha istituito un bizzarro incentivo per spingere la popolazione - in diminuzione a causa del calo delle nascite - a procreare e generare nuove vite. In pratica chi diventa "gestante" e porta a termine con successo dieci gravidanze ha la possibilità di uccidere una persona a sua scelta. Anche gli uomini possono contribuire allo sviluppo demografico tramite l'impianto di un utero artificiale.

Triade racconta di come i rapporti di coppia siano ormai fuori moda e tra i giovani si tende sempre più spesso ad avere una relazione con due partner contemporaneamente, le cosidette "troppie".

Un matrimonio pulito racconta del tentativo di una coppia sposata di avere il loro primo figlio. I due non hanno fatto mai sesso e non hanno intenzione di farlo, fanno sesso con dei partner al di fuori del loro matrimonio ma sono disgustati dalla prospettiva di farlo con il proprio coniuge. Fortunamente esiste una soluzione ai loro bisogni che non è la procreazione assistita.

Infine in Ultimi momenti di vita, breve racconto di un paio di pagine, i progressi della scienza ha permesso alla popolazione di non morire più di vecchiaia o per qualunque sia la causa del decesso, venendo semplicemente riportati in vita. Chi desidera morire riempie un modulo e si sceglie la sua morte.

Le storie di Murata Sayaka sono dei bizzarri esperimenti sociali che si svolgono in un mondo apparentemente familiare, in cui il sesso è quasi repulsivo mentre il corpo, la carne e il sangue provocano una morbosa attrazione.

In queste storie c'è una forte critica alla società giapponese dove, secondo la visione di Murata Sayaka, le donne sono considerate delle macchine da parto e il sesso e l'orgasmo è solo uno "scarico di liquidi". Nei suo racconti c'è un evidente desiderio di fuggire dagli schemi imposti dalla società e per quanto alcune situazioni possono risultare grottesche ammetto, pur con estremo disagio, che in alcune parti mi sono pure ritrovato.

Civil War

di Alex Garland

Non sono un amante dei film di guerra ma adoro Alex Garland.

Con questa premessa sono andato al cinema a vedere Civil War.

Siamo in una America di un futuro prossimo. Non conosciamo il motivo scatenante ma negli Stati Uniti è in corso una feroce guerra civile. Il Texas e la California sono gli stati secessionisti che, insieme alla Florida, vogliono abbattere il Presidente degli Stati Uniti considerato una sorta di dittatore fascista. Lee Smith (Kirsten Dunst), una rinomata fotografa di guerra, insieme al giornalista Joel (Wagner Moura) e all'anziano collega Sammy (Stephen McKinley Henderson) decidono di partire da New York per recarsi a Washington e intervistare il Presidente trinceratosi nella Casa Bianca. Al gruppo si aggrega la giovane Jessie (Cailee Spaeny), una aspirante fotoreporter che vuole seguire la carriera di Lee. Durante il viaggio i quattro testimoniano con la loro macchina fotografica le atrocità della guerra passando attraverso scene di guerriglia urbana, duelli tra cecchini, pompe di rifornimento in cui la benzina non ha prezzo e fattorie dell'orrore in cui militari nazionalisti (tra questi un ottimo Jesse Plemons) uccidono indistintamente i civili in base alla loro etnia.

Il film di Garland racconta una ipotetica guerra civile come conseguenza di una politica populista protesa all'estremismo e alle divisioni. É inevitabile pensare a Donald Trump - che proprio nei prossimi mesi concorrerà nuovamente per la Casa Bianca - e all’attacco a Capitol Hill nel gennaio del 2021 da parte dei suoi seguaci. Garland afferma che il film è apolitico ed è stato scritto prima di questo evento, affermando inoltre che ha cercato di attribuire le responsabilità del violento conflitto a entrambi gli schieramenti ma come era prevedibile Civil War ha suscitato negli Stati Uniti un acceso dibattito, sopratutto dalla parte della destra conservatrice, che accusa il film di "predictive programming", una teoria secondo cui i media popolari, come film, serie TV o romanzi, possano contenere messaggi subliminali o indizi sul futuro, influenzando le percezioni e preparando il pubblico per eventi o cambiamenti sociali.

Al di là dell'aspetto politico e provocatorio, Civil War - il film più costoso prodotto dello studio indipendente A24 - è un roadmovie ambientato durante un conflitto in cui i protagonisti documentano in maniera disicantata la violenza scaturita da questa guerra civile, una violenza molto spesso fine a se stessa dove non sempre c'è un nemico da sconfiggere ma solo il desiderio di usare le armi per sfogare la propria rabbia repressa. Il tutto, come detto, viene documentato dai protagonisti con il personaggio di Lee che assume il ruolo di mentore nei confronti della giovane e inesperta Jessie, la quale, nel giro di pochi giorni, supera la più celebrata collega proprio durante l’assedio di Washington.

Il film di Alex Garland è girato indubbiamente bene e restituisce una certa tensione - in particolar modo nella scena con Plemons già citata - ma nonostante riconosca le sue qualità tecniche non mi ha pienamente convinto. Accantonando il prevedibile finale, ho trovato poco coraggiosa la scelta di porsi come testimone distaccato, così come mi è parso superficiale il fatto di non aver approfondito il cinismo autodistruttivo dei fotoreporter che si sentono vivi nel mettere a rischio la propria vita e trovano la bellezza in una fotografia che testimonia l'istante della morte.

Non so, probabilmente il fatto che non sia mai stato un amante dei film di guerra - tanto per intenderci in una ipotetica lista sui miei cento film preferiti, pur riconoscendo il loro valore, pellicole come Platoon, Full Metal Jacket e lo stesso Apocalypse Now non rientrebbero in questa classifica - ha contribuito a rendere il film di Garland emotivamente poco coinvolgente e distante. Presumo che sia un problema mio dal momento che tutti stanno osannando questo film.

Black Mirror (stagione 6)

Charlie Brooker

Siamo alla sesta stagione di Black Mirror e come e successo per le precedenti - in pratica da quando è approdata su Netflix acquisendo notorietà - anche questa stagione l'ho trovata deludente. Il punto è che, a parte il primo e il terzo episodio, le storie non hanno nulla a che fare con Black Mirror, ovvero quella serie innovativa di qualche anno fa che ci mostrava l’angosciante e distopico futuro derivato dall’evoluzione tecnologica.

Dei cinque episodi forse si salvano Joan is awful, in cui una donna accettando le condizioni della piattaforma streaming Streamberry - chiaro riferimento alla stessa Netflix - si ritrova suo malgrado protagonista di una serie televisiva che ricalca la sua vita ma con le sembianze di Salma Hayek generata dall’AI, e Beyond the Sea che racconta di due astronauti che trasferiscono la loro coscienza su due robot che vivono sulla Terra con la famiglia di ognuno per sfuggire alla solitudine (mi chiedo perché non ci hanno messo direttamente i robot sull’astronave ma vabbè). Quando una delle due famiglie subisce un massacro in stile Charles Manson, l’astronauta propone all’astronauta che ha perso la famiglia di “indossare” il robot dell’altro ma facendo questo gesto altruista provoca delle terribili conseguenze. Per il resto Loch Henry è un thriller caruccio, Mazey Day è un semplice horror come tanti, e Demon 79 è simpatico e grottesco ma dimenticabile - che sia il pilot di Red Mirror? Fatto sta che in nessuno dei tre c’è un qualche minimo accenno alla tecnologia quindi mancando il comune denominatore potrebbero tranquillamente essere episodi di qualunque altra serie.

Charlie, è inutile spingerci oltre, esaurito le idee sarebbe meglio fare qualcos’altro, senza il supporto del nome che ti ha reso famoso.

Il buco

di Galder Gaztelu-Urrutia

L'horror e la fantascienza sono da sempre i miei generi preferiti e fortunatamente - in mezzo ai soliti film di supereroi ed effetti speciali che puntano più alla spettacolarità e all'intrattenimento - ogni tanto esce un film in grado di suscitare emozioni forti e inquietanti.

E' il caso del Buco, film dello spagnolo ed esordiente Galder Gaztelu-Urrutia che, dopo essere stato presentato in vari festival di genere accaparrandosi alcuni premi, approda su Netflix.

E' un film distopico, ansiogeno e claustrofobico che come tipologia potremmo accomunare a The Cube e sopratutto Snowpiercer in quanto in entrambi assistiamo a una sorta di esperimento sociale in cui i protagonisti sono rinchiusi in una struttura a livelli all'interno di uno spazio limitato.

Ci troviamo in una prigione a torre, strutturata verticalmente a livelli, centinaia di livelli. In ogni piano ci sono due prigionieri. Una volta al giorno una piattaforma scende di livello in livello attraverso un buco nel soffitto e nel pavimento di ogni cella portando il cibo ai prigionieri. Il cibo messo nella piattaforma sarebbe sufficiente per nutrire tutti i detenuti della torre ma quelli dei livelli superiori ne prendono di più, lasciandone ingiustamente di meno per quelli che sono sotto di loro. I disperati dei livelli inferiori sono così destinati a ricevere gli avanzi se non addirittura a morire di fame.

Nonostante ogni mese i detenuti vengano spostati di piano in maniera randomica - quindi i fortunati che si trovano ai piani superiori potrebbero ritrovarsi il mese successivo ai piani inferiori, e viceversa - non esiste collaborazione tra i prigionieri e l'avidità e l'egoismo domina tra di loro.

La metafora è tanto semplice quanto efficace e punta il dito contro la disuguaglianza sociale del sistema capitalista mostrandondoci tutta la brutalità dell’essere umano che non si pone limiti nel prevaricare l'altro per la propria sopravvivenza.

In alcune scene il regista ci va giù pesante non avendo paura di mostrare scene forti con l'intento di provocare il disgusto nello spettatore.

Il film funziona, gli attori sono bravi, ha una buona fotografia e ha la giusta tensione per tutta la sua durata. Peccato per il finale che risulta ambiguo e che lo colloca un gradino dietro a Snowpiercer (il film) che invece ha un finale più convincente