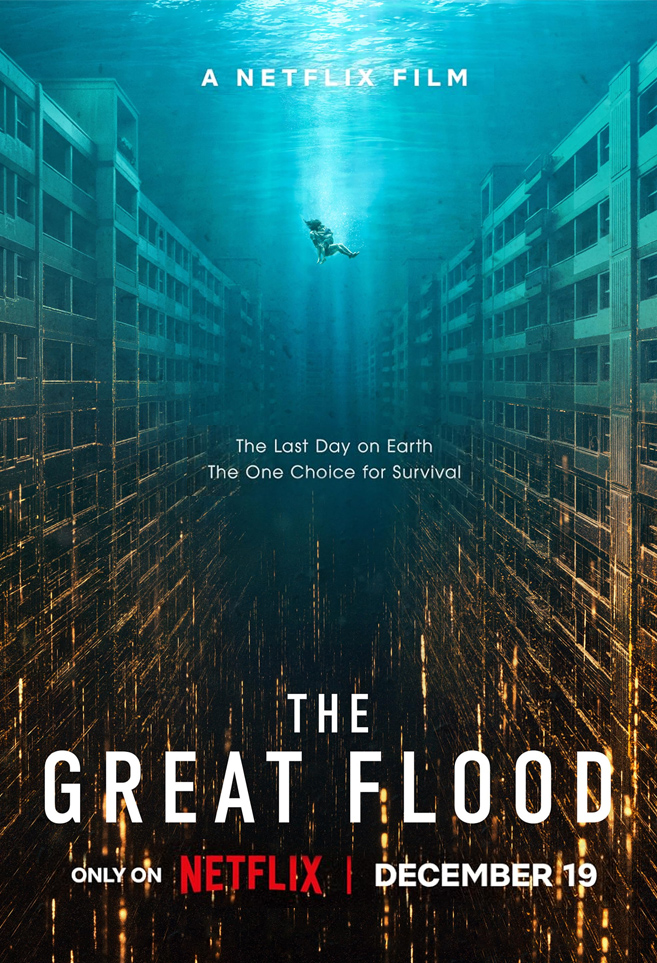

The Great Flood

di Kim Byung-woo

È uscito recentemente su Netflix, The Great Flood, un nuovo disaster movie fantascientifico sudcoreano diretto da Kim Byung-woo. Il film vede protagonisti Kim Da-mi, reduce dal successo di Itaewon Class, e Park Hae-soo, volto ormai popolarissimo dopo Squid Game, in una produzione che unisce lo spettacolo del cinema catastrofico con derive fantascientifiche più ambiziose.

Seul si sveglia sotto una pioggia torrenziale che ben presto si rivela essere qualcosa di molto più grave di un semplice acquazzone. An-na, ricercatrice specializzata in intelligenza artificiale e madre single, viene svegliata dal figlio di sei anni, Ja-in, proprio mentre un diluvio di proporzioni bibliche sta sommergendo la città e il loro condominio di trenta piani. L’acqua sale senza tregua, trasformando scale e corridoi in trappole mortali, mentre onde sempre più violente si infrangono contro l’edificio. Nel tentativo disperato di mettere in salvo il bambino, An-na riceve una telefonata da Hee-jo, agente della sicurezza della sua azienda, che le rivela una verità ancora più inquietante. Lo tsunami e il diluvio sono stati causati dall’impatto di un asteroide, un evento destinato a portare all’estinzione dell’umanità. Le competenze di An-na sono considerate fondamentali, tanto che le Nazioni Unite hanno già inviato un elicottero per portarla in salvo. Raggiungere il tetto, però, tra il panico generale e i piani che continuano a scomparire sotto l’acqua, sembra un’impresa quasi impossibile. E soprattutto, c’è qualcosa che né An-na né lo spettatore hanno ancora compreso del tutto

Partendo senza particolari aspettative e immaginando l’ennesima storia apocalittica, la svolta fantascientifica della seconda parte si rivela una sorpresa piuttosto gradita. Almeno perché riesce a dare un senso ai capricci e alle continue fughe del bambino, che in un contesto puramente drammatico avrebbero spinto anche lo spettatore più paziente a tifare per l’alluvione. La narrazione vira invece verso territori più vicini a Black Mirror, intrecciando intelligenza artificiale, bioetica e loop temporali, e trovando finalmente una giustificazione narrativa a quei comportamenti altrimenti irritanti. Il problema è che se la prima metà del film funziona bene grazie a una tensione claustrofobica costante, con il condominio trasformato in una trappola mortale fatta di corridoi allagati, ascensori ridotti a bare d’acciaio e porte che cedono alla pressione dell’acqua, la seconda parte tende a ripetersi (carina l'idea del numero sulla t-shirt ma a una certa anche basta), diventando una sorta di Ricomincio da capo in salsa fanta-catastrofica, con variazioni sul tema che alla lunga finiscono per stancare più che incuriosire.

Tirando le somme, The Great Flood è un film carino e perfettamente vedibile. Non brilla per originalità assoluta e non riscriverà la storia della fantascienza moderna, ma può contare su una buona messa in scena, effetti speciali solidi e una storia che, anche nella sua virata più concettuale, riesce comunque a intrattenere fino alla fine.

Film

The Home - Il segreto del quarto piano

di James DeMonaco

Dopo aver terrorizzato le platee con la sua saga distopica di The Purge, James DeMonaco torna con The Home - Il segreto del quarto piano, un horror mistery ambientato in una casa di riposo, disponibile di recente in Italia grazie a Midnight Factory.

Max (Pete Davidson) è un giovane artista di strada dal passato travagliato, cresciuto nel sistema delle case-famiglia e segnato dalla misteriosa morte del fratello maggiore. Dopo l’ennesimo arresto per vandalismo, per evitare il carcere accetta un impiego come addetto alla manutenzione in una lussuosa struttura per anziani. Fin dal primo giorno, però, qualcosa non torna. Il personale si mostra evasivo, gli ospiti appaiono fin troppo vitali e, soprattutto, dal quarto piano della struttura – a cui l’accesso è severamente vietato – provengono urla strazianti. Tra incubi ricorrenti, presenze inquietanti e un uragano in avvicinamento, Max finirà per scoprire una verità agghiacciante, destinata a intrecciarsi in modo pericoloso con il suo passato.

Diciamolo subito. The Home è un film dichiaratamente derivativo, che attinge a piene mani dal repertorio classico del genere e da tutte quelle pellicole ambientate in manicomi e istituti psichiatrici. Chi mastica pane e brividi capisce fin da subito dove il film vuole andare a parare. Si tratta solo di raccogliere gli indizi disseminati lungo il percorso e svelare i segreti del piano proibito, dei medici e degli ospiti della struttura. Guardato senza troppe aspettative, la pellicola si lascia seguire con una discreta tensione, pur consapevoli di quanto sta accadendo. Poi, improvvisamente, The Home cambia registro e dopo un accellerata in chiave complottista, negli ultimi venti minuti vira improvvisamente verso un tripudio di gore e splatter. E' come se DeMonaco, una volta scoperte le carte di una narrazione piuttosto prevedibile, avesse deciso di lasciarsi andare e divertirsi davvero. Una sterzata forse un po' sopra le righe, ma capace di regalare quella dose di "follia" necessaria a risollevare un ritmo che, altrimenti, rischiava di appiattirsi.

In conclusione, The Home non è un film destinato a rimanere negli annali del genere, né sembra avere l'ambizione di esserlo. È un onesto horror d’intrattenimento che si guarda senza particolari patemi, offre qualche momento di tensione ben costruito e un finale eccessivo quanto basta per strappare un sorriso compiaciuto agli amanti del genere più estremo.

Insomma, il classico horror da vedere solo una volta, senza troppe aspettative, durante una serata piovosa.

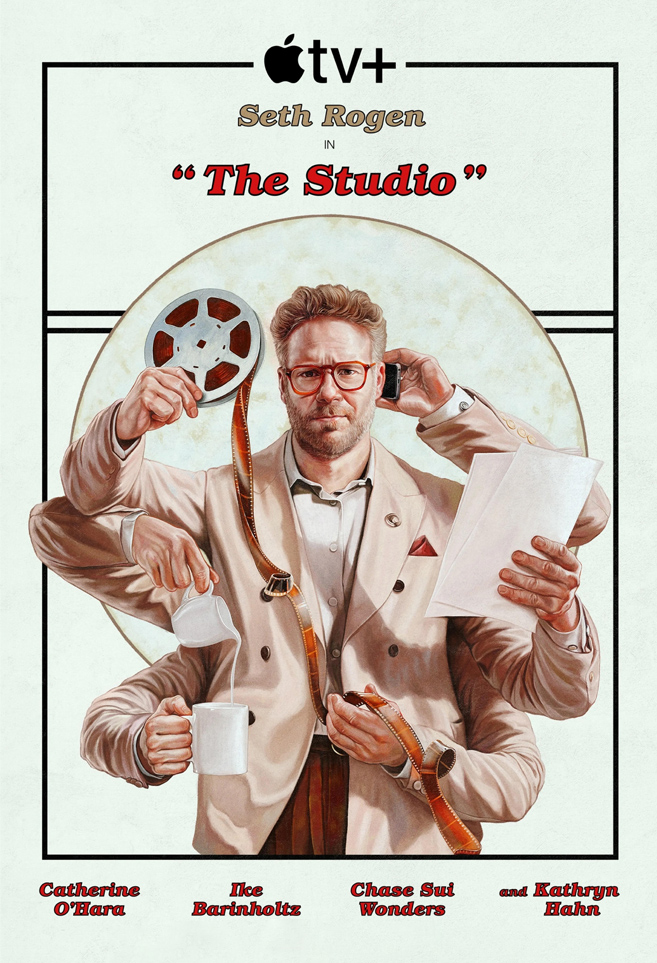

The Studio

Seth Rogen, Evan Goldberg

Ho adorato Boris, la serie che prendeva in giro la mediocrità delle produzioni televisive italiane con cinismo, sarcasmo e irriverente intelligenza. Quando ho sentito parlare di The Studio, serie televisiva di Apple TV+ ambientata nel mondo dell'industria cinematografica hollywoodiana, l'associazione alla mitica serie con Pannofino e compagni è stata immediata. Il "Boris americano", ho letto da più parti. Ovviamente, vedendo i dieci episodi, le analogie finiscono rapidamente, perché stiamo parlando di due realtà completamente diverse. In Boris il regista René Ferretti, il giovane stagista Alessandro, e tutti gli attori e tecnici impegnati a realizzare fiction di dubbio gusto fatte "a cazzo di cane" con quattro spicci nei capannoni di Cinecittà, vivono continuamente di compromessi, mediocrità, precarietà lavorativa e senso di rassegnazione. The Studio è invece ambientata nella sfavillante, ricca e autoreferenziale Hollywood contemporanea, con celebrità che interpretano se stesse, macchine di lusso, ville a Beverly Hills e budget da capogiro. Mondi agli antipodi, eppure uniti da un filo sottile: la consapevolezza che il sistema dell'intrattenimento, qualunque esso sia, è una macchina paradossale dove l'arte e il business convivono in un equilibrio precario, spesso grottesco.

The Studio è scritta e diretta da Seth Rogen, che interpreta anche il protagonista, ed Evan Goldberg, due autori affermati nell'ambito della commedia hollywoodiana con tanti film all'attivo e una collaborazione che dura da anni. Non li conoscevo – la commedia di facile consumo non è propriamente il mio genere preferito – ma la satira e i racconti che scavano dentro l’industria cinematografica mi hanno sempre affascinato.

The Studio segue le tragicomiche vicende di Matt Remick (interpretato dallo stesso Rogen), un produttore che ha fatto gavetta per vent'anni nei Continental Studios e che improvvisamente si ritrova promosso a capo dello studio. La sua mentore Patty Leigh (Catherine O'Hara) è stata silurata dal nuovo CEO (Bryan Cranston) e Matt si ritrova a ereditare non solo la poltrona, ma anche una missione impossibile: tenere in piedi uno studio in crisi, far quadrare i conti e, se possibile, produrre film che abbiano ancora un senso artistico. Il problema è che Matt è un cinefilo autentico, uno che sogna di fare "cinema d'autore" ma che deve invece dare il via libera a un film sul pupazzo della Kool-Aid, nel disperato tentativo di replicare il caso Barbie.

La serie ci accompagna episodio dopo episodio attraverso i suoi tentativi goffi e disastrosi di tenere in piedi questa impossibile quadratura del cerchio: da una parte le pressioni di Griffin che vuole fare soldi a palate, dall'altra il suo disperato bisogno di dare un senso artistico a tutto quello che tocca. Ogni puntata è una piccola catastrofe. Matt prova a coinvolgere Martin Scorsese in un progetto improbabile salvo poi dovergli dare il benservito, si intrufola sul set di Sarah Polley causando disastri durante un piano sequenza (peraltro la serie fa grande uso di piani sequenza), deve dire a Ron Howard che il finale del suo film va accorciato, affrontando un trauma mai risolto. Il tutto in un crescendo di equivoci, imbarazzi e situazioni surreali che restituiscono l’idea di un sistema sempre sull’orlo del collasso.

Intorno a lui si muove un cast di ottimi comprimari: il vice cinico e opportunista Sal (Ike Barinholtz), la responsabile marketing Maya (Kathryn Hahn), l’ambiziosa assistente Quinn (Chase Sui Wonders). E poi ci sono loro: le guest star. Perché The Studio è anche e soprattutto un grande gioco di camei, con attori e registi che interpretano versioni esagerate e autoironiche di se stessi. Oltre ai già citati Scorsese, Howard, Polley e Lee, sfilano Zoë Kravitz, Anthony Mackie, Charlize Theron, Olivia Wilde, Zac Efron, Ice Cube, Steve Buscemi, Adam Scott e molti altri.

Al di là di qualche episodio meno centrato, The Studio è una parodia intelligente che funziona su più livelli, riescendo a essere insieme una lettera d'amore al cinema e una denuncia spietata dei meccanismi che lo stanno uccidendo. Rogen e Goldberg mettono in scena tutte le contraddizioni del cinema contemporaneo: l’ossessione per i franchise, le pressioni degli algoritmi e dello streaming, i discorsi sull'inclusività trasformati in operazioni di marketing, le Big Tech pronte a fagocitare Hollywood. È una satira brillante e maliconica che non ride dei personaggi, ma con loro. Il protagonista, Matt, diventa così simbolo di una generazione sospesa tra amore sincero per il cinema e la consapevolezza che il sistema è irrimediabilmente intrappolato in meccanismi ripetitivi e spesso distruttivi. Eppure, quando tutto si allinea e nasce un bel film, come dice Patty, "è per sempre". E questa speranza, per quanto fragile, vale ancora la pena di essere coltivata.

Unicorni

di Michela Andreozzi

Il binomio tra commedia e cinema italiano, sopratutto quello degli ultimi decenni, non è esattamente nelle mie corde. Eppure, ogni tanto, spunta qualcosa di interessante.

Unicorni, film di Michela Andreozzi, non è la solita commedia drammatica all’italiana che strizza l’occhio al pubblico cercando il facile consenso, ma un film che affronta un tema delicato come l’identità di genere nei bambini senza scadere in facili moralismi e toni predicatori.

La storia ruota attorno a Blu, un bambino di nove anni (interpretato dall’esordiente Daniele Scardini), che ama indossare abiti femminili. I suoi genitori, Lucio ed Elena (Edoardo Pesce e Valentina Lodovini), si definiscono aperti e progressisti. Lui è un brillante conduttore radiofonico, lei porta avanti con passione il negozio di restauro di famiglia. Insieme hanno costruito una famiglia allargata che ama definirsi "open", un ambiente in cui Blu può sentirsi libero di esprimersi. Ma solo tra le mura domestiche, come se quella libertà fosse qualcosa da proteggere più che da condividere.

Quando il bambino annuncia di voler partecipare alla recita scolastica vestito da Sirenetta, le certezze dei genitori iniziano a incrinarsi. Quella che per Lucio sembrava un’apertura mentale si rivela improvvisamente per ciò che è davvero: la paura del giudizio degli altri. Per affrontare questa crisi, Lucio ed Elena entrano a far parte di un gruppo guidato da una psicologa (interpretata dalla stessa Andreozzi), avviando un percorso che li costringerà a mettere in discussione non solo le proprie convinzioni, ma anche il loro modo di essere genitori.

Unicorni ha un problema strutturale. E' un racconto che risente di una scrittura generazionale che cerca di esprimere il proprio disagio piuttosto che immergersi nel labirinto emotivo di chi quella 'diversità' la abita con naturalezza. Il risultato è un film che a volte sembra più interessato ai genitori che al protagonista, come se Blu fosse più un catalizzatore narrativo che il vero protagonista. Eppure, nonostante questo limite, il film funziona. E funziona perché riesce a essere onesto nelle sue intenzioni.

Al netto di alcune caratterizzazioni un po' troppo macchiettistiche, come quella dello "zio eterobasico" interpretato da Lino Musella, che insieme alla trucida ex moglie e al figlio incarna la tipica famiglia di destra più becera del nostro paese, o quella dello stesso Lucio, uomo di sinistra aperto che abbraccia la cultura “woke” e ordina una centrifuga al fast food (perché anche l'alimentazione è una dichiarazione politica, evidentemente), il film riesce comunque a sorprendere ed emozionare. Fa sorridere nei momenti giusti senza mai ridicolizzare il dramma che sta raccontando. Fa riflettere sulla genitorialità contemporanea, su quanto sia difficile essere davvero aperti quando quella apertura mette alla prova non le proprie idee, ma le proprie paure. E, soprattutto, tocca il cuore. Perché al di là degli stereotipi, Unicorni parla di amore incondizionato, di quel momento in cui un genitore deve scegliere se continuare a proteggere i propri sogni sul figlio o iniziare a proteggere i sogni del figlio.

Molto buona l'interpretazione di Edoardo Pesce. Dopo averlo visto nei panni del brutale ex pugile di Dogman, vederlo qui nel ruolo di un padre sensibile, diviso tra l'intellettualismo progressista e le paure più profonde, è la dimostrazione che quest'attore non recita se stesso ma sa davvero abitare i suoi personaggi. E poi c’è il giovanissimo Daniele Scardini, una sorta di Lucio Corsi in miniatura, che con il suo aspetto fragile e la sua forza interiore dà voce a tutti i bambini vittime di bullismo fin dall'asilo per la colpa di essere semplicemente diversi. È lui il vero cuore pulsante del film, è lui a guidare il cambiamento degli altri personaggi, perché mentre gli adulti si perdono nei loro dubbi esistenziali, Blu ha già trovato la sua strada.

Al netto delle sue semplificazioni, il messaggio finale è chiaro e necessario: bisogna accettare i nostri figli per quello che sono, non per quello che vorremmo che fossero. Perché in fondo, la vera magia non sta nel trasformare qualcuno in qualcos'altro, ma nel lasciargli lo spazio necessario per splendere dei propri colori. Anche se quei colori, ai nostri occhi, sembrano appartenere a un mondo che non ci appartiene.

Film

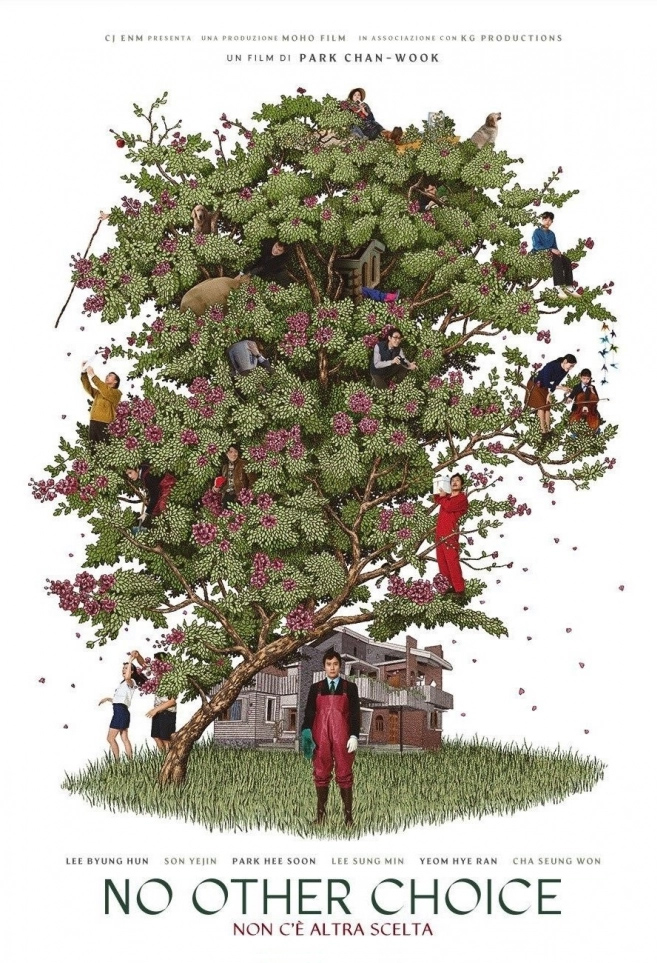

No Other Choice

di Park Chan-wook

Presentato in concorso alla Mostra di Venezia 2025, No Other Choice - Non c'è altra scelta è l'ultimo film del regista sudcoreano Park Chan-wook che dopo le atmosfere rarefatte e liriche di Decision to Leave torna al thriller, ma con un tono decisamente più grottesco, adattando il romanzo The Ax di Donald E. Westlake, già portato sullo schermo da Costa-Gavras nel 2005.

Il protagonista è Man-su (Lee Byung-hun), specialista nella produzione cartaria con venticinque anni di servizio alle spalle, due figli, una moglie, due cani e una bella casa con giardino. Poi arriva il licenziamento. Inaspettato, brutale, definitivo. L’azienda viene acquisita dagli americani, le macchine sostituiscono gli uomini e Man-su si ritrova senza lavoro. Convinto di trovare rapidamente un nuovo impiego, inizia a inviare curriculum alle aziende di settore, ma i mesi passano e le risposte negative si accumulano. La famiglia è costretta a tagliare le spese superflue, il mutuo diventa un problema concreto, la sicurezza economica si sgretola. Disperato e sempre più ossessionato dall’idea di recuperare il suo posto nel mondo, Man-su elabora un piano tanto geniale quanto terrificante: individuare tutti i candidati più qualificati per una posizione manageriale nell’industria cartaria ed eliminarli uno a uno, riducendo la concorrenza fino a rendersi l’unico candidato disponibile.

Quello che Park Chan-wook mette in scena è un pezzo di cinema magistrale, una commedia nerissima, densa e stilisticamente impeccabile. La regia è dinamica, ricca di movimenti di macchina audaci, dissolvenze eleganti e transizioni che legano le scene con un ritmo che non si spezza mai. Anche il montaggio è esemplare, ogni sequenza ha il peso giusto, senza eccessi né ridondanze. Dal punto di vista narrativo, se in passato il regista ci ha abituati a violenze esplicite e vendette epiche, qui troviamo invece un’orchestrazione raffinata del grottesco. Emblematica la sequenza centrale, quella in cui il protagonista si trova in casa di una vittima con la musica sparata a volume altissimo per coprire gli spari, che diventa un balletto tragicomico di incompetenza e disperazione.

Si ride, ma a denti stretti. Le situazioni sono talmente assurde da risultare dolorosamente reali e riconoscibili. Il film diventa così uno spaccato feroce e impietoso del capitalismo contemporaneo, raccontando lo sgretolamento della classe media, quella fascia sociale che si credeva al sicuro e che invece scopre di essere altrettanto precaria, mentre la manovalanza viene progressivamente sostituita dall’automazione e dall’intelligenza artificiale. Emblematica, in questo senso, la scena finale in cui Man-su si ritrova solo in una fabbrica completamente automatizzata, unico essere umano in un mare di macchine. L’ironia è crudele: ha ottenuto esattamente quello che voleva, ma il prezzo da pagare è l’umanità stessa.

Mi hanno colpito anche le immagini del disboscamento operato dai robot nei titoli di coda. Sarà che recentemente ho visto Train Dreams di Clint Bentley, ambientato nei primi anni del secolo scorso, ma vedere il sudore fisico e il tormento interiore dell’uomo in lotta con la foresta, venire sostituiti un secolo dopo da un'automatizzazione priva di anima e di rimorso, perché incapace di ricordare il mondo che sta cancellando, è una riflessione profondamente sconcertante.

Alla fine il protagonista di No Other Choice, non avendo altra scelta che uccidere per ottenere un posto di lavoro e riappropriarsi dei privilegi della sua classe sociale - la casa, i cani, l’abbonamento a Netflix (bella frecciata di Park) - preferisce diventare il guardiano di un deserto meccanizzato che non ha più bisogno della sua etica, ma solo della sua silenziosa complicità.

Amaro e spietato.

Film

Train Dreams

di Clint Bentley

Inaugurare il 2026 con un film così intimista e riflessivo si addice perfettamente a una piovosa serata invernale. Train Dreams, l'ultima fatica di Clint Bentley, presentata direttamente su Netflix, porta sullo schermo l'omonima novella del 2011 di Denis Johnson, uno degli scrittori americani più visionari della sua generazione, scomparso nel 2017.

La storia è quella di Robert Grainier (Joel Edgerton), un uomo qualunque nell'America agli albori del Novecento. Orfano fin da giovane, Robert lavora come taglialegna e operaio ferroviario contribuendo a costruire il progresso - le ferrovie che squarciano le valli, i ponti che uniscono i territori - senza mai diventarne davvero parte. Incontra Gladys (Felicity Jones), una donna dal sorriso luminoso, e insieme costruiscono una casa sulle rive di un fiume, progettandola prima con le pietre disposte sul terreno, poi mattone dopo mattone. Nasce la piccola Kate, e per qualche tempo la vita scorre nell'equilibrio fragile di chi sa trovare bellezza nelle cose semplici. Ma il lavoro di Robert lo porta lontano per mesi interi, e quando un incendio devastante divora i boschi, la sua esistenza viene stravolta. Da quel momento, Robert vive sospeso tra memoria e presente, tra il dolore e la ricerca di un senso in un mondo che cambia troppo velocemente intorno a lui.

Clint Bentley traduce la prosa e la poetica di Johnson affidandosi più al potere delle immagini che alle parole. Robert Grainier è un personaggio che osserva più di quanto parli, e Joel Edgerton – in una delle sue interpretazioni migliori – lo costruisce attraverso lo sguardo, il portamento, la fatica nei gesti. Il protagonista assiste all’avanzata del progresso e alla trasformazione radicale del paesaggio, ma avverte anche che la natura non subisce passivamente l’intervento dell’uomo. Per ogni albero abbattuto si accumula un rancore sotterraneo, una ferita che finisce per strappargli via ciò che aveva di più caro. È una riflessione sul senso di colpa che accompagna l’esistenza umana nel momento in cui ci rendiamo conto di quanto prendiamo dalla terra e di quanto poco restituiamo. Eppure, nonostante la tragedia, il film mi ha lasciato addosso una strana e inaspettata pace interiore. È la pace di chi accetta l’ineluttabile, di chi comprende che siamo solo polvere destinata a mescolarsi con quella della natura.

Train Dreams è un film che si prende il suo tempo. Non offre risposte, non cerca colpi di scena. È una storia minimalista e intima che procede in modo lineare. Eppure, per chi è disposto ad abbandonarsi al suo ritmo lento e contemplativo, a entrare in sintonia con il silenzio dei boschi e con lo sguardo di un uomo che attraversa la Storia senza lasciarvi traccia, il film, pur trattenendo al suo interno un dolore profondo, ti avvolge come una coperta calda raccontando con grande delicatezza il progressivo allontanamento dell’essere umano dalla natura e da se stesso.

Train Dreams si avvale della bellissima colonna sonora di Bryce Dessner, chitarrista dei The National e già premio Oscar per The Revenant. E poi c’è il brano finale, scritto e interpretato da Nick Cave insieme allo stesso Dessner. Una canzone avvolgente, che chiude il film con una nota di struggente bellezza e malinconia, restituendo allo spettatore la consapevolezza della fragilità dell’uomo, ma anche un senso di speranza e di connessione profonda con la bellezza del mondo e il mistero della vita.

Film

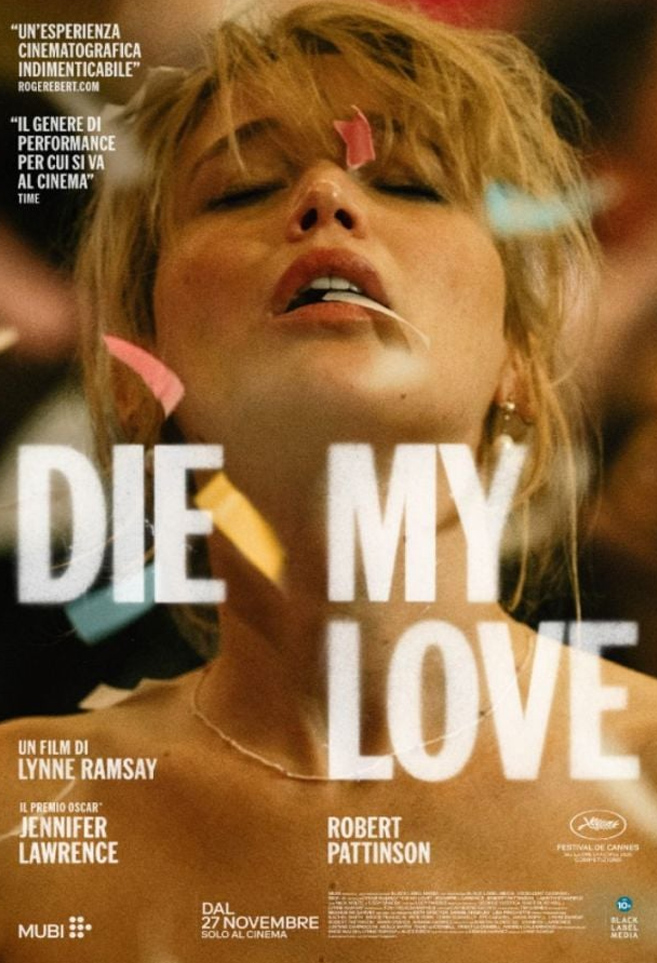

Die My Love

di Lynne Ramsay

Dopo otto anni di silenzio da A Beautiful Day, Lynne Ramsay torna dietro la macchina da presa con Die My Love, film tratto dal romanzo omonimo dell'argentina Ariana Harwicz. Prodotto da Jennifer Lawrence, protagonista insieme a Robert Pattinson, e Martin Scorsese, che ha suggerito alla Lawrence l'adattamento immaginandola perfetta per il ruolo, il film è uno psicodramma sensoriale e claustrofobico sulla depressione post-partum. Una discesa nell’alienazione di una donna che, travolta dalla maternità, finisce per sentirsi un’estranea nel proprio mondo.

Grace e Jackson lasciano New York per trasferirsi in una casa isolata nel Montana, ereditata dopo il suicidio dello zio di lui. Lei è incinta e, poco dopo il trasloco, dà alla luce un bambino. Da qui in avanti, quello che doveva essere un idillio familiare si trasforma in un vortice di alienazione e desiderio frustrato. Jackson passa le giornate lontano per lavoro, mentre Grace, scrittrice incapace di scrivere, resta intrappolata in una casa e in una routine che si fanno gabbia. La depressione post-partum, unita alla paura costante di essere rifiutata, la trascina verso una rottura psicologica in cui il desiderio di fuga diventa l’unico istinto di sopravvivenza rimasto.

Jennifer Lawrence regala un’interpretazione fisica e viscerale, quasi brutale. Gattona, ringhia, si contorce come un animale ferito. La sua è una performance animalesca, una danza primitiva fatta di tensione, desiderio carnale e passionalità debordante. È impossibile non pensare a Madre! di Aronofsky, dove interpretava un’altra donna confinata in una casa isolata appena diventata madre. Ma se lì il personaggio aveva una qualità remissiva e sacrificale, Grace è furiosa, selvaggia, distruttiva. Non è una vittima silenziosa, ma una guerriera disarmata che combatte contro un mondo deciso a incastrarla nel ruolo della madre devota e invisibile. Al suo fianco, Robert Pattinson lavora magnificamente di sottrazione, offrendo un contrappunto misurato e quasi gelido che amplifica la furia di lei. La loro relazione è un’altalena di incomprensioni, una collisione tra due pianeti che non comunicano più. Grace cerca nel sesso un contatto primordiale per sentirsi ancora viva, ma la distanza e l'indifferenza di Jackson finisce per sembrarle un rifiuto passivo. Questa voragine emotiva e la paura di essere tradita, reale o immaginata che sia, la spinge a cercare sguardi altrove — come nel misterioso sconosciuto in moto — alimentando una paranoia che trasforma il marito da alleato a guardiano indifferente della sua prigione emotiva.

Girato in 35mm con un formato 4:3 quasi quadrato, che schiaccia i personaggi e accentua la claustrofobia, il film non vive di trama — non aspettatevi colpi di scena o evoluzioni narrative classiche — ma di suggestioni. È una struttura circolare, volutamente monotona, che mima l’apatia della depressione. Tutto passa attraverso i sensi: la luce che ferisce tra gli alberi, lo sporco sotto le unghie, e un tappeto sonoro ossessivo dove il vento, il nitrito di un cavallo o una mosca che sbatte contro il vetro diventano i veri protagonisti di una mente che si sta staccando dalla realtà.

In definitiva, Die, My Love è un’opera che non chiede di essere capita, ma di essere subita. Pur con una narrazione che a tratti sembra girare a vuoto, il film, per chi ha vissuto la depressione post-partum, può risultare un'esperienza disturbante. Lynne Ramsay non ci spiega il "perché" di tanto dolore, ma costringe a viverla sulla pelle, ricordandoci che la prigione più difficile da abbattere è quella delle aspettative che ci obbligano ad amare anche quando non riconosciamo più nemmeno noi stessi allo specchio.

Film

La mia famiglia a Taipei

di Shih-Ching Tsou

A Natale, scansando il cinepanettone di turno e l'ennesimo blockbuster americano, se cerchi bene puoi ancora imbatterti in piccoli gioielli nascosti. Certo, gli viene riservata la sala più piccola e scrausa del multisala, ma sempre meglio di niente. In questo, ammetto che vivere in una grande città è un bel privilegio perchè questi film, in provincia, spesso non vengono nemmeno distribuiti.

Presentato alla Semaine de la Critique di Cannes e premiato come miglior film alla Festa del Cinema di Roma, La mia famiglia a Taipei (titolo originale Left-Handed Girl) è diretto dalla regista taiwanese Shih-Ching Tsou e scritto insieme a Sean Baker, il cineasta di Anora, con cui collabora da oltre vent'anni.

La storia segue la vita di Shu-Fen, una madre single che, insieme alle sue due figlie, decide di trasferirsi a Taipei per provare a ricominciare aprendo un chiosco di noodle all’interno di un mercato notturno pulsante e caotico, vero cuore della città.

I-Ann, la figlia maggiore, ribelle e sfacciata, ha da poco abbandonato la scuola e si guadagna da vivere lavorando in un banco che vende betel nut. I-Jing, la più piccola, ha solo cinque anni e passa le sue giornate fra il mercato e la scuola, osservando il mondo degli adulti con occhi curiosi e indomiti. La sua innocenza entra in crisi quando il nonno, ancorato a credenze tradizionali, la rimprovera per l’uso della mano sinistra, definendola “la mano del diavolo”. I-Jing è mancina e, convinta che quella mano sia davvero un’aberrazione capace di portare solo sventure, comincia a usarla di nascosto, finendo per rubare piccoli oggetti al mercato, come se quella sinistra proibita avesse una volontà propria.

Intorno a questo rapporto disturbante con la mano sinistra si intrecciano le difficoltà economiche di Shu-Fen, le scelte impulsive di I-Ann e i segreti taciuti fra le generazioni, rivelando progressivamente le crepe di una famiglia che cerca di restare a galla in una metropoli che non aspetta nessuno.

Nonostante sia stato girato in gran parte con un iPhone, il film non soffre affatto di una qualità "povera". Al contrario, si presenta con una fotografia vibrante, vivace, sorprendentemente colorata. Le lunghe inquadrature seguono le protagoniste attraverso i vicoli stretti e affollati del mercato notturno, tra luci al neon e bancarelle che traboccano di vita. La scelta dell’iPhone non è casuale, ma consente a Tsou di insinuarsi negli spazi più angusti, di seguire I-Jing all’altezza dei suoi occhi, catturando l’intimità claustrofobica di un appartamento minuscolo, il caos sensoriale del mercato e la sua impotenza di fronte alle liti rumorose e ai risentimenti degli adulti.

Il film si prende il suo tempo, costruendo lentamente un mosaico di piccole sfumature disseminate lungo il percorso. Poi, nel finale, durante una festa di famiglia, tutto esplode. I segreti vengono a galla e gli elementi, come tasselli di un puzzle, si ricompongono in un quadro vivido ed emotivamente intenso.

È qui che emerge con chiarezza la critica sociale che attraversa tutta la narrazione: la condizione delle donne nella moderna società taiwanese, sospesa tra tradizione oppressiva e un’idea di modernità che spesso si rivela solo apparente. Le betel nut girls, giovani donne che vendono noci di betel in abitini succinti lungo le strade illuminate, sono una delle incarnazioni più esplicite di una società che continua a mercificare i corpi femminili.

Le tre generazioni di donne protagoniste raccontano ciascuna a modo proprio questa gabbia invisibile: la madre single abbandonata e oberata di debiti, la figlia maggiore ridotta a oggetto dello sguardo maschile, la bambina già marchiata come "sbagliata" perche è mancina.

Eppure il film di Tsou non è disperato. C’è un’ironia agrodolce che attraversa la narrazione, una tenerezza nei piccoli gesti di affetto tra sorelle e, soprattutto, nella capacità di questa famiglia di donne di andare avanti nonostante tutto.

La mia famiglia a Taipei non è un film perfetto. Alcuni potrebbero avvertire una certa lentezza e, a tratti, la narrazione perde un po’ di ritmo. Ma per chi, come me, ama perdersi in culture e luoghi così distanti dai nostri, potrebbe rivelarsi una bella sorpresa. Un'esperienza cinematografica che scalda il cuore.

Film

Pluribus

Vince Gilligan

Niente da fare. Apple TV+ si dimostra ancora una volta sinonimo di qualità puntando su Vince Gilligan. Dopo aver esplorato ogni angolo oscuro dell’animo umano tra metanfetamine e raggiri legali, il creatore di Breaking Bad si tuffa con Pluribus in una fantascienza inquietante e profondamente filosofica. Una scommessa che si è rivelata vincente, visto che la serie è diventata la più vista nella storia della piattaforma.

In Pluribus un misterioso segnale proveniente da seicento anni luce di distanza viene captato dagli scienziati della Terra. È l’origine di un virus galattico che in breve tempo trasforma l’umanità in una mente collettiva, un’unica entità serena, pacifica e terribilmente felice. In questo scenario seguiamo Carol, interpretata da una grandissima Rhea Seehorn, una delle sole tredici persone al mondo rimaste immuni e ancora in possesso della propria coscienza individuale. Carol è una scrittrice frustrata ma famosa per i suoi romanzi fantasy di successo, misantropa, scontrosa, cinica e sospettosa. Vive isolata su una collina con una splendida vista su Albuquerque, la città feticcio di Gilligan. Ha perso la propria compagna e ora si ritrova circondata da miliardi di esseri umani trasformati in una versione inquietante dei testimoni di Geova. Sempre sorridenti, sempre gentili, sempre pronti a convincerti che unirsi all’alveare sia l’unica via per la vera felicità. Apparentemente privi di emozioni negative, questi nuovi esseri umani convivono con un dilemma morale che viene svelato nel corso degli episodi e che diventa il vero fulcro della narrazione. Tra i resti di una società in cui la serenità collettiva sa di anestesia, Carol combatte per la propria individualità, decisa a salvare il mondo dalla felicità.

È proprio su questo paradosso che Pluribus costruisce la sua forza. Gilligan prende uno dei desideri più profondi e universali dell’essere umano, quello di essere felice, e lo trasforma in una minaccia. La felicità che permea il mondo dopo il contagio non è conquistata, non è il risultato di un percorso, ma un’imposizione dolce, sorridente, irrevocabile. Un’utopia che odora di distopia, dove il conflitto non viene eliminato ma semplicemente rimosso, insieme al dolore, alla rabbia, al dubbio e infine alla libertà.

Pluribus è un drama thriller psicologico e filosofico di estrema sottigliezza e intelligenza. Non è una serie mainstream, non ci sono esplosioni, inseguimenti o adrenalina a buon mercato. Non è un prodotto pensato per chi vuole staccare il cervello. È una serie adulta, densa, che richiede attenzione e pazienza. La sua lentezza, la dilatazione dei tempi, diventano una precisa scelta stilistica che permette di entrare nella mente di Carol, un’antieroina in costante subbuglio, costretta a ricalibrare di continuo la propria percezione della realtà. Il contrasto tra la tranquillità alienante del mondo esterno e il tumulto interiore della protagonista genera una tensione narrativa ricca di stravolgimenti, rivelazioni e di un umorismo nero sottilissimo. In questo senso Rhea Seehorn regge l’intera serie con una performance straordinaria, misurata e intensissima. Accanto a lei convince anche Karolina Wydra nel ruolo di Zosia, accompagnatrice di Carol e presenza ambigua, sempre gentile e disponibile. Non è semplice incarnare una serenità costante senza scivolare nell’artificio. Altrettanto efficace è Carlos Manuel Vesga nei panni di Manousos, il paraguayano dalla morale ferrea senza compromessi che incarna la ribellione, l’urgenza assoluta di sconfiggere gli “Altri” e salvare il mondo a qualunque costo.

Gilligan, prendendo spunto da classici come L'invasione degli ultracorpi del 1956 e da Ai confini della realtà, solleva domande filosofiche profonde. Cosa significa davvero essere umani? La libertà vale più della serenità? Eliminare il conflitto significa anche eliminare ciò che ci rende individui? Questioni che riecheggiano temi estremamente attuali, dall’intelligenza artificiale e la minaccia che potrebbe rappresentare per l'individualità, fino al desiderio contemporaneo di comunità perfette dove il dissenso non trova spazio.

Alla fine Pluribus non parla di alieni, virus o fantascienza, ma di scelte. Di quanto sia fragile il confine tra benessere e annullamento, tra armonia e controllo. Perché la domanda che la serie pone, episodio dopo episodio, è semplice e disturbante. Siamo davvero disposti a rinunciare a ciò che ci rende umani pur di non soffrire più.

Quest’anno ho visto poche serie televisive, ma senza ombra di dubbio, insieme a Adolescence e Scissione, Pluribus è una delle migliori. Un’ulteriore conferma che quando Apple TV+ decide di investire in un progetto, raramente sbaglia. E che Vince Gilligan, anche lontano dall’universo di Walter White, sa ancora come sorprendere e inquietare in egual misura.

Serie TV

It - Welcome to Derry

Andy Muschietti

Sono tornato a vedere una serie televisiva dopo parecchio tempo. Anzi, insieme a questa ne sto seguendo anche un’altra che deve ancora concludersi, ma di quella parlerò in un altro post. Ora concentriamoci su It: Welcome to Derry.

Quando venne annunciato che Andy Muschietti avrebbe prodotto una serie prequel dei suoi due film di successo su It, la reazione collettiva fu più o meno un sospiro rassegnato. Ecco, avranno pensato in molti, l’ennesimo spin-off destinato a spremere il franchise fino all’osso, nel tentativo di replicare il mega successo di Stranger Things (a sua volta ispirata proprio a It). Prodotta da HBO e distribuita in Italia da Sky Atlantic, la serie è composta da otto episodi ed è ambientata nel 1962, con l’obiettivo di raccontare quella che dovrebbe essere l’origine del male nella cittadina più maledetta d’America.

Prima di proseguire faccio una doverosa premessa.

Non sono un cultore della saga di It. Il romanzo l'ho letto da adolescente, come quasi tutti i King di quegli anni, e con il tempo mi è rimasta solo la sensazione vaga di un'opera complessa, stratificata, avvincente. Non ho visto nemmeno i due film recenti di Muschietti. E nutro, lo ammetto senza vergogna, un fastidio per quelle serie in cui gruppetti di ragazzini in bicicletta devono sconfiggere il male che si annida nella loro cittadina. Ogni riferimento a Stranger Things non è assolutamente casuale.

Fatte queste premesse - e agli amanti del genere chiedo anticipatamente scusa - ci andrò giù duro.

Ma prima l'immancabile sinossi.

Siamo a Derry, all’inizio degli anni Sessanta. Un’America sorridente come una pubblicità, attraversata dalle paranoie della Guerra Fredda e da un razzismo che continua a scorrere sotto la patina della rispettabilità borghese. In città arriva un pilota dell’aeronautica, assegnato a una missione segreta, insieme alla sua famiglia. Quasi in parallelo iniziano misteriose sparizioni di bambini. Un gruppo di ragazzini - i predecessori del futuro Club dei Perdenti - decide di indagare. Nel frattempo Dick Hallorann, un soldato dotato di poteri di chiaroveggenza – lo stesso personaggio di Shining – percepisce, grazie alla sua "luccicanza", l’entità malefica che si nasconde sotto la superficie della città.

È piuttosto evidente che Welcome to Derry voglia parlare al vasto pubblico, quello in cerca dell'orrore a buon mercato, cavalcando un immaginario già collaudato. Un horror accessibile, fatto di spaventi e scene a effetto. Nulla di male. Il problema? Questa serie non fa paura. Ma proprio per niente. Non c'è un singolo momento di autentica tensione in otto episodi.

Certo, è girata bene. Patinata, confezionata con cura, una buona fotografia. Ma tutto è maledettamente prevedibile. Anche le scene che dovrebbero essere di puro orrore, appaiono posticce, quasi ridicole. La CGI non è proprio il massimo e a tratti sembra di assistere a un cartone animato più che a qualcosa che dovrebbe terrorizzarti.

E poi ci sono i ragazzini. Probabilmente è un problema mio, lo ammetto, ma mi risultano indigesti. Tutti. In particolare la protagonista che interpreta Lilly, con quelle faccia perennemente piagnucolosa che ti fa venire voglia che prima o poi le creatura se la divori. Niente da fare, ovviamente non accade.

Tante scene a effetto, momenti strappalacrime preconfezionati e un finale tirato via come se gli sceneggiatori avessero esaurito le idee e avessero deciso di chiudere in fretta e furia.

Poi, per carità, qualcosa si salva. La scena dell'incendio al Black Spot, il locale dei soldati afroamericani, è riuscita bene, ha un peso drammatico reale. Alcuni flashback sulle origini di Pennywise sono interessanti. Ma il resto? A volte i comportamenti dei personaggi non hanno né senso né scopo narrativo, e poi quella "geniale" idea che Pennywise possa viaggiare nel tempo. Ma davvero? Era necessario? L'orrore cosmico e indefinibile di King aveva bisogno di questa spiegazione da fumetto di terza categoria?

Forse sono io troppo esigente. O forse, più semplicemente, sono fuori target.

Diciamo che ho maturato una certa insofferenza per le serie televisive, quella tendenza a dilatare tutto, ad aggiungere scene, subplot, momenti che in una pellicola cinematografica verrebbero giustamente sforbiciati. È l'allungamento del brodo narrativo pensato apposta per consentire il binge-watching, per farti consumare bulimicamente una puntata dopo l'altra fino alle tre del mattino, non perché la storia lo richieda, ma perché l'algoritmo lo esige.

It: Welcome to Derry è l'esempio perfetto di questa logica, una storia che avrebbe potuto essere un film di due ore, tirata fino a otto episodi. È una serie che funziona se accetti di spegnere il cervello e goderti lo spettacolo superficiale. Se invece vuoi qualcosa che ti rimanga dentro, che ti inquieti davvero, che ti faccia pensare... beh, forse è meglio ripescare il romanzo di Stephen King e rileggerselo.

Serie TV

Le città di pianura

di Francesco Sossai

Trovare un film italiano interessante, oggi, è un po’ come scovare un vinile raro in un mercatino dell’usato. È successo con Le città di pianura, l’opera seconda di Francesco Sossai, presentata nella sezione Un Certain Regard del festival di Cannes. Insieme al co-sceneggiatore Adriano Candiago, Sossai torna a raccontare la sua terra, quel Veneto fatto di bar di provincia, strade dritte e notti che sembrano non finire mai. Non c’è nulla di costruito o di programmatico in questo racconto. Il film nasce quasi di getto, scritto attraversando gli stessi luoghi che poi finiscono sullo schermo, lasciando che il paesaggio, più che la trama, detti il ritmo e la direzione.

Carlobianchi e Doriano, interpretati da Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla, sono due cinquantenni legati da un’amicizia alcolica e da un’esistenza vissuta ai margini di qualsiasi forma di responsabilità. La loro ossessione è una sola, trovare l’ultimo bicchiere della serata, quello definitivo, che naturalmente non arriva mai. In attesa del ritorno dall’Argentina del loro amico Genio, previsto per il giorno dopo, decidono di mettersi in viaggio notturno verso Venezia, senza una vera urgenza se non quella di continuare a rimandare la fine.

Durante questa odissea sgangherata attraverso la pianura veneta, i due incrociano Giulio (Filippo Scotti), timido studente di architettura appena uscito da una festa di laurea. Lo trascinano con loro in un vagabondaggio fatto di bar, trattorie notturne e locali lungo statali dimenticate, dove il tempo sembra essersi fermato. Non c’è una meta precisa, solo la ricerca di un ultimo giro o di un tesoro che forse è poco più di un pretesto per non tornare a casa, per restare sospesi in un limbo dove il presente non riesce a farsi sentire. Giulio diventa così il testimone di un modo di vivere senza troppe domande, ma anche il protagonista involontario di un viaggio capace di aprirgli uno spiraglio su un’altra possibile idea di libertà.

Quello che colpisce, una volta usciti dalla sala, è la natura sincera, a tratti spietata, di un’Italia che esiste davvero ma che raramente trova spazio sullo schermo. C’è un’eco lontana delle zingarate di Amici miei e di quella spensieratezza un po’ cinica de Il sorpasso, ma qui il tono è più malinconico, più stanco. Scanzonato, a tratti comico nella sua ruvidezza, ma mai gratuito. Le città di pianura è un film che vive di contrasti: da una parte la sregolatezza di un’amicizia nata davanti a un bicchiere, dall’altra il rifiuto ostinato di un presente fatto di cemento, centri commerciali e autostrade che hanno progressivamente cancellato l’identità dei luoghi. Sossai sceglie di girare in una pellicola quasi sgranata che restituisce dignità ai volti e ai paesaggi, rifiutando la pulizia asettica del cinema moderno per abbracciare una verità più sporca e autentica. La pianura veneta diventa così uno spazio sospeso, dove il tempo sembra allungarsi e perdere consistenza.

La musica di Krano, con il suo folk sghembo cantato in dialetto, non è un semplice accompagnamento ma il battito cardiaco di un film che non vuole insegnare nulla, né tantomeno lasciare morali preconfezionate. È un’opera semplice, quasi nuda, che conquista con la sincerità di uno sguardo che sa ancora emozionarsi davanti a un orizzonte nebbioso. In fondo, Le città di pianura ci ricorda che l’unico atto di resistenza possibile contro un mondo dove gli operai vengono spremuti per una vita intera e congedati con ipocrita indifferenza, sia forse quello di perdersi. Vivere l’esperienza per il gusto di farlo, restare in movimento, cullati dalla nostalgia di un passato che forse non è mai esistito davvero, e continuare a scaldarsi con un ultimo sorso di grappa prima di affrontare il freddo della notte.

Un semplice incidente

di Jafar Panahi

Ammetto candidamente che se mi sono visto Un semplice incidente di Jafar Panahi è perché, dopo aver conquistato la Palma d’Oro al 78º Festival di Cannes, è stato proclamato a furor di popolo film dell’anno. Il cosiddetto cinema di denuncia, pur riconoscendone la forza e la necessità nel raccontare realtà che altrimenti resterebbero ai margini, filtrate o semplicemente taciute, non è propriamente nelle mie corde. Eppure, ogni tanto, mi piace uscire dalla mia comfort zone cinematografica e, avendo apprezzato Il seme del fico sacro, mi sono avvicinato a questa pellicola con particolare curiosità.

Jafar Panahi, per chi come me non lo conosceva, è un regista iraniano da anni impegnato in un braccio di ferro con il regime del suo paese, che gli ha imposto arresti, censure e il divieto di girare film. Nonostante tutto, ha continuato a farlo in clandestinità, trasformando il cinema in un atto di resistenza personale e politica

La trama di questo film, come suggerisce il titolo parte da un semplice incidente. Una famiglia che viaggia di notte, una strada deserta, un cane investito, un’auto danneggiata, la ricerca di un’officina. Ma quando Vahid, il meccanico, sente lo scricchiolio della protesi del guidatore, qualcosa dentro di lui si spezza. Quel rumore, quel passo trascinato, riporta a galla un incubo sepolto. È lo stesso suono dell’uomo che anni prima lo ha torturato in prigione, mentre era bendato, insieme ad altri dissidenti del regime.

Vahid decide di sequestrarlo. Vuole vendetta. Il problema è che non può essere certo di avere la persona giusta. Durante le torture non ha mai visto il volto del suo aguzzino. Convoca allora altri ex prigionieri come lui, Shiva, fotografa di matrimoni, il suo irascibile ex compagno Hamid e la giovane Golrokh, per cercare una conferma definitiva sull’identità di quello che chiamavano “Gamba di legno”. Da qui prende forma un road movie morale nel deserto iraniano, con un furgone che diventa insieme prigione e tribunale improvvisato. Tra ricordi frammentati, dubbi e incertezze, i personaggi si confrontano non solo con l’identità dell’uomo, ma con la loro capacità di giudicare, di vendicarsi, o forse di perdonare.

Girare un film del genere in Iran, con il fiato del regime sul collo e una condanna pendente, è senza dubbio un atto di coraggio. Ma la domanda viene spontanea. Abbiamo premiato il film o le condizioni in cui è stato realizzato? La regia o la resistenza? Mettendo per un attimo da parte il peso del contesto politico, che resta comunque il motore di tutto, la messa in scena ha un sapore stranamente familiare. Mi ha ricordato un certo cinema italiano, un neorealismo povero e viscerale. Solo che qui non si tratta di una scelta estetica, ma di una necessità imposta dalla censura. Un neorealismo obbligato, verrebbe da dire. In alcuni momenti mi è sembrato di vedere una di quelle commedie amare italiane, dove la tragedia si stempera nel grottesco della vita quotidiana. Per esempio mi ha colpito molto la scena dei poliziotti che chiedono la "mancia" per chiudere un occhio, così come la richiesta pressante di benzinai, addetti al supermercato, infermieri in ospedale che si aspettano solo di essere ricompensati. Una corruzione piccola, fastidiosa, che racconta come il sistema marcio non sia solo quello del regime, ma anche quello delle prepotenze di tutti i giorni.

La vicenda richiama alla mente La morte e la fanciulla di Polanski, con una vittima che sequestra il presunto torturatore e il dubbio costante sull’identità del colpevole. Qui però Panahi trasforma il dramma in una sorta di commedia nera e il confronto in un viaggio collettivo sull’impossibilità di chiudere i conti con il passato.

Un semplice incidente racconta un dramma con leggerezza e una sottile ironia, rivelandosi al tempo stesso un film profondamente umano, quasi un atto d’amore per le fragilità, le contraddizioni e le cicatrici di persone ferite dentro. Detto questo, senza sminuire il valore né la potenza dell'opera di Panahi, rimane la sensazione che l’accusa politica finisca per prevalere sul cinema in senso stretto e che l'entusiasmo con cui è stato accolto sia più una forma di risarcimento nei confronti di un regista costretto a girare in clandestinità che un premio esclusivamente alla pellicola.

Film

After the Hunt - Dopo la caccia

di Luca Guadagnino

Non sono un amante del cinema di Luca Guadagnino. Quel suo stile, elegante e a tratti persino algido, che con tanta ossessiva cura tende a ritrarre le classi agiate, quegli ambienti dove l’estetica prevale sempre sull’autenticità, dove si parla di filosofia tra bicchieri di vino pregiato e ogni gesto sembra calibrato per mantenere intatta una facciata impeccabile. Quel mondo patinato, splendide vetrine di drammi emotivi, mi risulta freddo, lontano, poco interessante, sopratutto se viene trattato senza ironia. Per questo mi sono avvicinato a After the Hunt - Dopo la caccia, film di produzione statunitense del 2025 presentato fuori concorso a Venezia 82, con una certa diffidenza. Alla fine, pur trovandolo parecchio verboso, devo ammettere che qualche tema interessante l’ho trovato.

La storia ruota attorno ad Alma Olsson, professoressa di filosofia all'università di Yale (interpretata da Julia Roberts), che si trova al centro di una tempesta quando la sua brillante allieva Maggie (Ayo Edebiri) accusa di molestie sessuali Hank (Andrew Garfield), collega e migliore amico di Alma. L'accusa arriva nel momento peggiore: Alma e Hank sono in competizione per ottenere la cattedra di professore ordinario, quella per cui ha lavorato una vita intera. Inizia così una vera e propria caccia alla verità in cui la presunta innocenza o colpevolezza di Hank si scontra con le ambizioni personali, le lealtà professionali e, soprattutto, i fantasmi di un oscuro segreto nel passato di Alma stessa.

Guadagnino mette in scena un thriller psicologico dove le certezze morali si sgretolano scena dopo scena, lasciando lo spettatore in uno stato di costante sospensione. After the Hunt rifiuta la facile presa di posizione. L'intera narrazione gioca sul fatto che la verità rimane ambigua. Nessuno dei personaggi è completamente vittima o carnefice. Ci vengono dati indizi, vengono sollevate domande cruciali – sul plagio, sulla sincerità di Maggie, sulla storia di Alma – ma il punto non è tanto sapere chi mente, quanto vedere come le persone reagiscono, si proteggono o si scontrano di fronte a un conflitto che non può più essere spazzato sotto il tappeto. Il film sembra essere un omaggio a Woody Allen. Non solo l'estetica, evidente fin dai titoli di testa, con quel font caratteristico e le sonorità jazz, ma nella volontà di scandagliare le ipocrisie e le contraddizioni della classe intellettuale americana.

Julia Roberts, lontana anni luce dai ruoli che l'hanno resa famosa, è brava. Accanto a lei, Andrew Garfield e Ayo Edebiri completano un triangolo attoriale di altissimo livello, mentre la colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross aggiunge con quelle note di piano dilatate un tappeto sonoro che amplifica le tensioni narrative.

Il limite del film è che è decisamente troppo prolisso e verboso. La sceneggiatura di Nora Garrett si perde in dialoghi a volte ridondanti, discussioni teoriche, dispute accademiche che appesantiscono il ritmo. Eppure, dentro quell’eccesso verbale si nasconde la parte più riuscita dell’opera. La parola diventa arma, scudo, maschera. Tutti parlano e nessuno si espone davvero. È in questo scarto, nel non detto che pulsa tra una frase e l’altra, che After the Hunt trova la sua densità emotiva.

Interessante anche il modo in cui Guadagnino mette in scena la reputazione come oggetto fragile e manipolabile. Basta un’accusa, uno sguardo di troppo, un dettaglio lasciato a metà. E la protagonista scivola lentamente verso una perdita di controllo che non ha nulla di spettacolare ma molto di umano. È un dramma di corrosione, più che di esplosione.

Negli stessi giorni in cui in Italia il Senato discute la nuova legge sul consenso in materia sessuale, After the Hunt ci ricorda quanto sia facile muoversi in zone grigie, dove potere, desiderio e vulnerabilità si intrecciano senza offrire risposte semplici. Non significa sminuire la tutela delle vittime, che resta fondamentale, ma riconoscere che la realtà è più complessa delle nostre narrazioni binarie. Come mostra il film di Guadagnino, la realtà non è bianco e nera ma fatta di sfumature, fraintendimenti e rapporti di potere sottili. Più che cercare colpevoli immediati, e creare ancora più distanza e sfiducia tra uomini e donne, a mio parere dovremmo imparare a muoverci dentro questa complessità.

Film

Bugonia

di Yorgos Lanthimos

Nel panorama del cinema d'autore, è raro assistere a una prolificità costante. Yorgos Lanthimos, il cineasta greco ormai celebre per il suo stile inconfondibile e spesso disturbante, sembra aver invertito la rotta, inanellando una produzione serrata che lo vede tornare sul grande schermo a breve distanza dal suo precedente lavoro.

Dopo il tripudio visivo di Povere Creature, e l'esperimento frammentato di Kinds of Kindness, Lanthimos torna con Bugonia, un film che, pur essendo un remake (del sudcoreano Save the Green Planet di Jang Joon-hwan), contiene tutte le cifre stilistiche del regista, confermando la sua necessità di raccontare le fragilità e le nevrosi del nostro tempo. Si tratta di un'opera sicuramente più accessibile rispetto ad atri suoi film, ma non meno nichilista e ficcante nella sua satira grottesca.

Teddy Gatz (interpretato da un magistrale Jesse Plemons), vive in un mondo costruito su teorie del complotto e ossessioni apocalittiche. Insieme al cugino Don (il debuttante Aidan Delbis), un giovane neurodivergente, Teddy orchestra il rapimento di Michelle Fuller (Emma Stone), amministratrice delegata della potente azienda farmaceutica Auxolith in cui lavora, convinto che sia in realtà un'aliena infiltrata con l'obiettivo di distruggere l'umanità. Segregata nel seminterrato della loro casa, Michelle viene rasata e sottoposta a interrogatori e rituali bizzarri che riflettono l’abisso mentale in cui i due vivono. Il loro piano è semplice e folle allo stesso tempo: usarla come ostaggio per negoziare con gli alieni, spingendoli ad abbandonare la Terra prima della prossima eclissi lunare. Ne nasce un claustrofobico gioco di potere, paranoia e assurdità, dove la vittima – incarnazione glaciale del capitalismo più spietato – e i suoi aguzzini – rappresentanti di una "plebe" accecata dal complottismo – si affrontano in un teatro dell’assurdo.

Bugonia è una commedia nera travestita da thriller grottesco (o forse il contrario), attraversata da una satira politica pungente che tocca la paranoia cospirazionista, l’ambientalismo, la manipolazione delle coscienze e l’intreccio tra potere mediatico e finanziario.

Lanthimos utilizza il rapimento e l’accusa di "alienità" come una lente per analizzare due derive del presente: il capitalismo predatorio impersonato da Michelle, che parla di benessere aziendale mentre pratica una gestione fredda e disumanizzante, e la follia complottista di Teddy, che canalizza il suo senso di fallimento e impotenza in una narrativa apocalittica. Michelle è "aliena" non perché viene da un altro pianeta, ma perché incarna una forma di potere così disumana da apparire extraterrestre.

Il titolo stesso, Bugonia (che nell'antichità indicava la credenza nella generazione spontanea delle api dalla carcassa di un toro), suggerisce il tema del sacrificio e della rinascita in un ciclo brutale: chi deve morire affinché la vita, o un nuovo sistema, possa prosperare?

Girato in 4:3 e con ampio ricorso al grandangolo, il film non rinuncia al tocco disturbante del regista, che si diverte a giocare con ruoli ambigui e prospettive oblique. Questa è la quarta collaborazione tra Lanthimos ed Emma Stone, e la complicità artistica tra i due è palpabile, ma è Jesse Plemons a dominare la scena. Il suo Teddy trasuda disperazione, un impasto di rabbia repressa, abusi e traumi infantili irrisolti e una grottesca ma sincera rettitudine morale. Stone, dal canto suo, è glaciale, calcolatrice, ma con lampi di umanità che ti fanno dubitare costantemente delle sue vere intenzioni.

Il finale – che non svelerò – divide nettamente gli spettatori. Alcuni lo troveranno un colpo di genio altri un eccesso gratuito. Io l'ho apprezzato, pur avendo intuito dove Lanthimos volesse andare a parare, conoscendo la sua inclinazione a provocare lo spettatore eccedendo nell'assurdità con ironia delirante e disturbante. È Lanthimos allo stato puro, un autore che sembra osservare l’umanità dallo spazio, come se fosse davvero un alieno che prende appunti sulle nostre fragilità, per poi restituircele con un sorriso amaro stampato sul volto.

Good Boy

di Ben Leonberg

Ben Leonberg avrà sicuramente notato che nei film horror, soprattutto quelli con case infestate e presenze inquietanti, il primo a intuire che qualcosa non va è sempre il cane. E allora perché non capovolgere la prospettiva e raccontare l'intera storia attraverso di lui? Da qui nasce l’idea che deve aver acceso la fantasia di Leonberg. Al suo esordio dietro la macchina da presa, lui e sua moglie hanno addestrato il loro cane Indy, un vivace toller, e lo hanno ripreso per tre anni, accumulando oltre 400 giorni di materiale, per realizzare Good Boy, un horror visto - e vissuto - dagli occhi di un cane.

La trama è minimale ed essenziale. Todd (Shane Jensen), un giovane con gravi problemi di salute, decide di trasferirsi nella vecchia casa di campagna del nonno defunto. Con lui c'è solo Indy, il suo fedele compagno a quattro zampe. La casa, isolata nei boschi del New Jersey, è però infestata da una presenza malvagia. E Indy lo percepisce immediatamente. Angoli vuoti che lo fissano, presenze invisibili che solo lui riesce a vedere, lo spirito di un altro cane che gli appare in visioni inquietanti, e i ricordi oscuri della morte del precedente proprietario. Mentre la salute mentale e fisica di Todd si deteriora sotto l'influsso della casa, il cane si ritrova a combattere una guerra solitaria. Costretto a vegliare sul suo padrone, Indy tenta disperatamente di avvertirlo del pericolo, scontrandosi però con l'incomunicabilità tra specie e l'incredulità del suo umano.

Girato con quattro spicci ma tanta passione, Good Boy è un film indipendente che punta tutto sul coraggio dell’idea. Recentemente l’horror ha iniziato a giocare sempre più con il cambio di prospettiva – dal fantasma di Presence al serial killer di In a Violent Nature – e anche Leonberg sceglie questa strada, non girando in soggettiva ma spostando il punto di vista ad "altezza cane". Leonberg sfrutta bene questo espediente tecnico, lavorando sul sound design e sui sensi amplificati dell'animale per creare tensione. L'orrore non nasce tanto da ciò che appare, ma da ciò che non può essere espresso. È la frustrazione del cane, incapace di comunicare il pericolo al suo umano, a generare inquietudine. Superato però l'impatto iniziale, la dinamica diventa presto ripetiva. Manca una vera evoluzione nel meccanismo della paura e la narrazione procede su binari prevedibili, risultando a tratti priva di veri scossoni.

Probabilmente chi ha visssuto con un cane, riconoscerà alcuni comportamenti e potrà emozionarsi – io sono un gattaro, ma poco cambia – tuttavia, al di là dell’osservazione affettuosa dei nostri animali e dell’idea registica, ho faticato a trovare qualcosa che restasse davvero. È uno di quei film che rispetti per l’indipendenza e la creatività dello sguardo, ma che fai fatica a consigliare con entusiasmo a chi è poco interessato a vedere film che hanno gli animali come protagonisti. Ah, a proposito, per chi odia la violenza sugli animali, al nostro amico a quattro zampe non viene torto un pelo, solo qualche spavento.

Dracula - A Love Tale

di Luc Besson

Devo essere sincero. Inizialmente non avevo alcuna intenzione di vedere Il Dracula di Luc Besson. Avevo percepito una certa diffidenza da parte del pubblico, letto critiche che lo accusavano di essere troppo simile al Dracula di Coppola, troppo sentimentale, troppo poco horror. Ero quasi convinto di aspettare l’uscita in home video e rinunciare all’esperienza del grande schermo. Poi, quasi all’ultimo momento, ho cambiato idea. Una decisione impulsiva che si è rivelata giusta. Perché Dracula – L’amore perduto merita la sala cinematografica, con le sue scenografie imponenti, la fotografia avvolgente e l’ottima colonna sonora “burtoniana” di Danny Elfman. Non è sicuramente il mio Dracula preferito, ma è una rilettura godibile e visivamente curata di un regista che ha dichiarato di non aver mai amato l’horror e di aver voluto scrivere semplicemente una storia d’amore, trasformando il romanzo di Stoker (nel quale l’amore è praticamente inesistente) in una tragica favola romantica dove l’orrore è più da fiaba alla Grimm che da terrore puro.

La storia ci porta nel XV secolo, presentandoci il principe Vlad (Caleb Landry Jones) che, dopo aver combattuto strenuamente per la chiesa, torna a casa solo per trovare la sua amata moglie morta. Devastato dal dolore, rinnega la propria fede, e questa scelta attira su di lui una maledizione terribile: l'immortalità. Condannato a vagare attraverso i secoli, il principe diventa il conte Dracula, un'esistenza solitaria scandita da un'unica ossessione: ritrovare la reincarnazione della donna amata.

Quattro secoli dopo, nella Parigi di fine ottocento, quella ricerca sembra finalmente giungere a compimento. Dracula individua in una giovane donna, fidanzata di un notaio, i tratti inconfondibili della sua Elisabetta (Zoe Sidel). Da qui parte un disperato tentativo di riconnessione emotiva, ostacolato ovviamente da chi vorrebbe piantargli un paletto nel cuore.

È evidente che il riferimento principale non sia tanto Stoker quanto il Dracula di Coppola. Ma laddove Gary Oldman incarnava un fascinoso dandy assetato di sangue, il Dracula interpretato da Caleb Landry Jones è una creatura fragile, spezzata, quasi malata. È un vampiro stanco, consumato dai secoli, che vive solo per il ricordo della sua amata. Un mostro che fa più tenerezza che paura, e Jones è bravissimo a sorreggere l’intera parte emotiva del film. Ottima anche Matilda De Angelis, vampira folle, sensuale e imprevedibile, che ruba più di una scena. Meno incisiva la protagonista femminile. Christoph Waltz, nei panni del prete, porta come sempre il suo carisma ma non lascia il segno.

Visivamente, Dracula – L’amore perduto è uno dei lavori più curati della filmografia di Besson. Le scenografie oscillano tra il gotico e il barocco, con interni carichi di dettagli, costumi sontuosi e una attenzione maniacale per l'estetica che si percepisce in ogni singola inquadratura. Dalla riproduzione del castello di Dracula alla corte di Versailles. Certo, c'è una vena ironica di sottofondo che a tratti fa sembrare il Dracula di Besson quasi una parodia – mi riferisco alla scena del giovane avvocato nel castello, il balletto nelle varie corti, l’episodio delle suore infoiate. Anche i gargoyle "alla Disney", la natura poco chiara della maledizione e del vampirismo, e il profumo afrodisiaco (che sembra uscito da Il profumo di Süskind) sono scelte abbastanza discutubili.

Eppure, nel suo insieme, Dracula – L’amore perduto è un film che ha il coraggio delle sue idee. Non cerca di rivaleggiare con Coppola sul terreno dell’horror romantico classico, ma offre una rilettura personale che parla di perdita, di ossessione e di quanto sia difficile lasciar andare ciò che amiamo. Per chi accetta questa premessa, il film regala un’esperienza visiva e emotiva piacevole e coinvolgente. Per chi invece desidera il brivido puro dell’horror, probabilmente non è la scelta giusta. Ma questa, dopotutto, è una distinzione che Besson non ha mai avuto intenzione di nascondere.

Black Phone 2

di Scott Derrickson

Difficilmente un sequel riesce a superare il primo film, ma ogni tanto capita. Restando nel territorio dell’horror recente, per esempio, il secondo Smile io l’ho trovato molto più interessante del primo. Così, con un barlume di ottimismo (e forse un eccesso di buona fede), mi sono avvicinato a Black Phone 2. Il primo del 2022 non mi aveva per niente convinto, ma magari stavolta... Niente. Il miracolo non è arrivato. Anzi, questo ritorno firmato ancora da Scott Derrickson e prodotto dalla Blumhouse riesce addirittura a fare peggio.

Siamo nel 1982, qualche anno dopo gli eventi del primo film. Finney (Mason Thames) e sua sorella Gwen (Madeleine McGraw) cercano di lasciarsi alle spalle il loro passato traumatico. Gwen, però, è tormentata da incubi che sembrano sono legati alla loro madre e a un vecchio campo vacanze del Midwest in cui la donna aveva lavorato. Gwen, Finn e il loro amico Ernesto decidono, allora, di recarsi ad Alpine Lake. Bloccati da una tormenta di neve, il telefono nero torna a suonare, e i tre capiscono che la chiave per chiudere definitivamente i conti con il Rapace potrebbe trovarsi proprio sotto il ghiaccio di quel lago.

L’ambientazione da campeggio invernale potrebbe anche avere il suo fascino, una sorta di Venerdì 13 con la neve al posto delle foglie autunnali. Il problema è che, mentre Black Phone aveva almeno una sua tensione psicologica, in questo sequel Derrickson decide di cambiare completamente registro tuffandosi a capofitto nel soprannaturale, trasformando il Rapace in una specie di entità demoniaca che invade i sogni di Gwen.

Il risultato? Una storia pasticciata che vorrebbe essere Nightmare - Dal profondo della notte ma finisce per diventarne la copia sfocata, con continue sequenze oniriche in stile Super 8 che dopo un po' stancano e spengono ogni barlume di tensione. Noia. Pura, cristallizzata noia.

Se il primo Black Phone non mi aveva convinto, questo sequel mi ha definitivamente fatto prendere la decisione di staccare il telefono.

Frankenstein (2025)

di Guillermo del Toro

Il Frankenstein di Guillermo del Toro è, senza dubbio, uno dei film più attesi dell’anno.

Prodotto da Netflix, presentato in anteprima a Venezia e distribuito solo in poche sale selezionate – giusto il tempo per garantirsi l’accesso ai premi – il film arriva in questi giorni sulla nota piattaforma streaming diventando il suo fiore all'occhiello.

Sulla carta, l’incontro tra del Toro e il Frankenstein di Mary Shelley sembra scritto nel destino. Dopotutto, il regista messicano – da Il labirinto del fauno a La forma dell’acqua, fino al recente Pinocchio – ha sempre avuto una predilezione per i reietti, per le creature imperfette e malinconiche, sospese tra umanità e mostruosità.

ToltoTim Burton, forse nessun altro autore possiede oggi uno sguardo tanto visionario, gotico e insieme barocco da fondersi con l’universo tragico e poetico del mostro di Frankenstein.

La storia la conosciamo tutti, un classico della letteratura e del cinema che da numerose generazioni fa parte del nostro immaginario collettivo. Del Toro lo affronta con rispetto ma anche con il coraggio di piegarlo al proprio linguaggio. Il film, lungo due ore e mezza, è strutturato in un preludio e due parti. Nel preludio viene ripreso quanto raccontato all'inizio del romanzo: il barone Victor Frankenstein (Oscar Isaac) vaga tra i ghiacci del Polo Nord, braccato dalla Creatura (interpretato da Jacob Elordi), un essere dalla forza sovrumana e apparentemente indistruttibile. Raccolto dall'equipaggio di una nave rimasta intrappolata nei ghiacci artici, Frankenstein, ferito ed esausto, rivela di essere stato lui a dare vita alla Creatura raccontando gli eventi che hanno portato alla sua creazione.

Nella prima parte, che occupa buona parte del film, viene così raccontata l'infanzia del giovane Victor, la morte della madre, il rapporto contrastato con un padre freddo e autoritario, la carriera universitaria come medico e la folle ossessione di poter sconfiggere la morte iniziando a fare esperimenti sui cadaveri per riportarli in vita. Sostenuto da un mercante d’armi senza scrupoli, costruisce un laboratorio in una torre abbandonata e lì, pezzo per pezzo, assembla un corpo fatto di cadaveri animandolo tramite complessi macchinari che imbrigliano la corrente elettrica dei fulmini durante una tempesta. Un evidente omaggio all'iconografia cinematografica del primo Frankenstein di Whale dal momento che nel romanzo la creazione del "mostro" non viene descritta. La Creatura, però, è ben diversa dal mostro massiccio e goffo della tradizione. È longilinea, fragile, con movenze incerte e un’innocenza disarmante. Non conosce la malvagità né il linguaggio, è come un bambino che cerca di capire il mondo e il proprio posto in esso. Deluso e terrorizzato da ciò che ha fatto, Victor prima lo rinnega, lo umilia e lo imprigiona – replicando la violenza subita dal padre – e infine prova a distruggerlo.

Nella seconda parte la narrazione riprende dal punto di vista del mostro, ed è probabilmente la più riuscita. Sopravvissuta, la Creatura incontra un vecchio cieco che gli insegna a leggere e parlare. Qui il ritmo rallenta e il film diventa quasi contemplativo. Sono momenti delicati, sospesi, che contrastano con la brutalità della prima metà e ci fanno entrare davvero nella pelle di questo essere smarrito che non ha mai chiesto di nascere.

Molto bravo Jacob Elordi, sepolto sotto strati di trucco prostetico. Il suo mostro di Frankenstein è forse un po' troppo belloccio e fisicato – stiamo sempre parlando di un uomo assemblato con parti di cadaveri – ma la sua interpretazione è ricca di profondità emotiva riuscendo a trasmettere il dolore dell’abbandono, della solitudine e della paura di non essere amati.

Oscar Isaac tratteggia un Victor divorato dal proprio ego e dalla rabbia, un uomo brillante ma logorato da ferite mai rimarginate. La sua performance è intensa, a tratti eccessiva, ma perfettamente in linea con la natura febbrile del personaggio.

La sempre più affascinante Mia Goth nei panni di Elizabeth porta nel film una voce diversa, più compassionevole. Non più la fidanzata remissiva del romanzo, ma una scienziata, un’entomologa animata da curiosità e compassione. È lei a riconoscere nella Creatura un essere senziente, a offrirgli per la prima volta uno sguardo privo di paura.

Esteticamente il film è una meraviglia. Ma non mi soprende conoscendo i lavori di Del Toro. Scenografie sontuose. Elegante, barocco e gotico al contempo, con squarci pittorici. La fotografia gioca con luci e ombre in modo quasi espressionista.

Il Frankenstein di Del Toro, oltre a rispettare la struttura del romanzo di Shelley, aggiungendo e definendo numerosi passaggi narrativi, tiene conto di decenni di storia del cinema racchiudendo in un solo film tutte le incarnazioni del mito – da Whale a Branagh, passando per la Hammer degli anni sessanta, fino a Edward mani di forbice e volendo anche Povere creature! – rileggendo il mito alla luce del proprio immaginario.

Il risultato è un’opera maestosa , in cui il vero mostro non è la Creatura, ma il suo creatore. Impossibile non identificarsi con la solitudine e la fame d’affetto della Creatura, con la sua rabbia e il suo bisogno d’amore. Quando pronuncia la sua prima parola, quella che ogni bambino rivolge a chi gli ha dato la vita, comprendiamo che il film di del Toro non parla della nascita dell’orrore, ma dell’origine dell’amore.

Forse si sarebbe potuto limare qualcosa nella prima parte, renderla più essenziale, e alleggerire quella patina di spettacolarità hollywoodiana che ogni tanto appesantisce la narrazione. In alcune sequenze l’uso della CGI risulta un po’ troppo evidente, quasi invasivo. Ma nonostante queste sbavature, Frankenstein resta un film visivamente sontuoso, emotivamente sincero e capace di ridare vita – in tutti i sensi – a uno dei miti fondanti del nostro immaginario.

Peccato non averlo potuto vedere sul grande schermo.

Caught Stealing - Una scomoda circostanza

di Darren Aronofsky

Ho un rapporto un po’ contrastante con Darren Aronofsky. Ho amato i suoi primi due film, mentre altri mi hanno lasciato parecchio perplesso. Senza dubbio mi pare sia un autore parecchio eclettico, capace di spostarsi con disinvoltura dal dramma paranoico all'horror psicologico, fino alla dimensione più visionaria e allegorica. Nel 2025 decide di adattare il romanzo A tuo rischio e pericolo di Charlie Huston e realizzare Caught Stealing - Una scomoda circostanza, un thriller action urbano dalle spiccate influenze tarantiniane, che segna una nuova deviazione nel suo percorso cinematografico.

La storia è ambientata nel 1998, nel Lower East Side di Manhattan, e segue le disavventure di Henry “Hank” Thompson (Austin Butler), ex promessa del baseball la cui carriera è stata stroncata da un incidente stradale. Ora Hank lavora come barista in un pub, affoga le giornate nell’alcol, frequenta una giovane infermiera (Zoë Kravitz), ed è legato alla madre, che gli ha trasmesso la passione per il baseball. La sua esistenza tutto sommato tranquilla prende una piega inaspettata quando il suo vicino di casa punkettone, Russ (Matt Smith), gli chiede di badare al suo gatto per qualche giorno. Da quel momento, Hank si ritrova improvvisamente braccato da gangster, poliziotti corrotti e criminali senza scrupoli, trascinato in una spirale di violenza, inseguimenti e paranoia di cui non riesce a capire le ragioni.

Strizzando l’occhio al Fuori orario di Scorsese — che omaggia con il cameo di Griffin Dunne nei panni del proprietario del pub — Aronofsky prova a mescolare l’umorismo nero dei fratelli Coen, il pulp sanguinolento di Tarantino e il gangster crime di Guy Ritchie, per confezionare un film tutto azione, situazioni esasperate, toni da commedia grottesca e personaggi sopra le righe. Volendo, anche divertente, ma che io, personalmente, l'ho trovato di poca sostanza.

Mi pare che Aronofsky abbia voluto realizzare un polpettone derivativo più per voglia di distrarsi che per raccontare un storia capace di scuotere davvero qualche corda emotiva. Alla fine è ancora la storia dell’atleta (dopo il wrestler, questa volta un giocatore di baseball, sport che non ho mai capito e non ho neanche troppa voglia di sforzarmi di capire) che ha perso la sua occasione e si ritrova sbandato, trascinato in un vortice di situazioni assurde e sempre più fuori controllo.

Di buono c’è la ricostruzione del Lower East Side di New York di fine anni novanta, sporco, malfamato, pieno di spazzatura e palazzi fatiscenti. Poi c’è il gattone, che a tratti diventa il vero protagonista del film, e la musica degli Idles, perfetta per accompagnare il caos.

Troppo poco, però, per evitargli l’insufficienza.

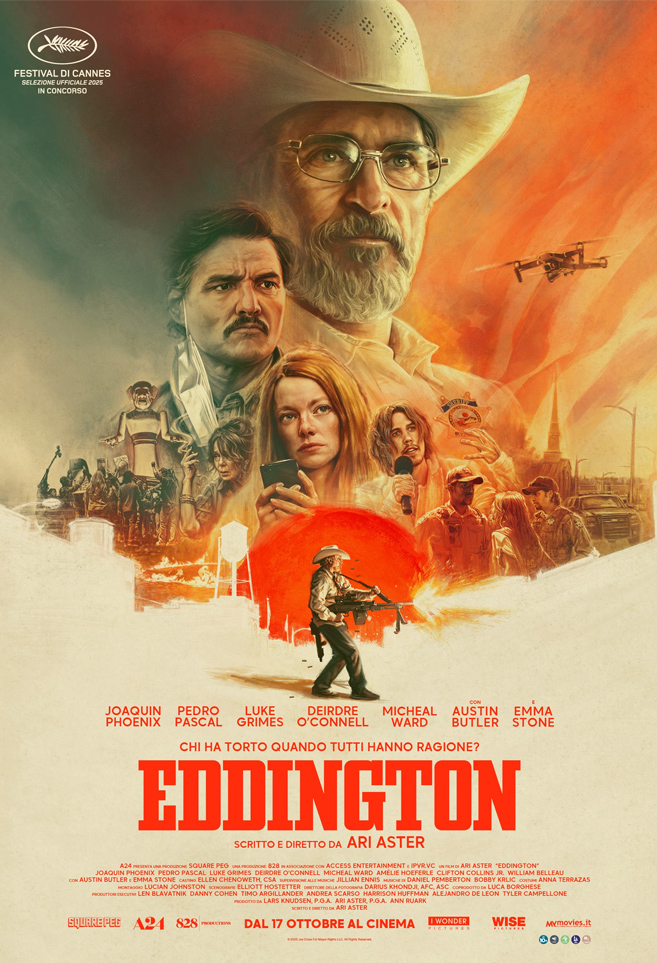

Eddington

di Ari Aster

Ari Aster, autore di Hereditary, Midsommar e Beau ha paura, è ormai considerato uno dei registi più interessanti del cinema di genere contemporaneo. Fin dai primissimi anni della sua carriera aveva in mente di realizzare Eddington, con l’intento di raccontare l’America di oggi attraverso un western contemporaneo. Presentato in concorso al Festival di Cannes, il film ha suscitato reazioni fortemente contrastanti. Alcuni critici hanno elogiato l’audacia politica e la volontà di usare il genere per parlare del presente, altri lo hanno definito sbilanciato, confusionario e dispersivo.

Io l’ho visto al cinema e devo dire che ancora lo devo metabolizzare... proverò a farlo scrivendo questa recensione.

Il film è ambientato durante la pandemia di Covid-19, nell’estate del 2020, in una cittadina immaginaria del Nuovo Messico chiamata Eddington, poco più di duemila abitanti. Lo sceriffo locale, Joe Cross (Joaquin Phoenix), non sembra particolarmente incline a rispettare le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria (come l’obbligo di indossare la mascherina) e finisce per scontrarsi con il sindaco Ted Garcia (Pedro Pascal), uomo dagli interessi poco chiari legati alla costruzione di un gigantesco data center nei pressi della città, impegnato nella campagna per la propria rielezione. Tra i due non corre buon sangue nemmeno sul piano personale, per vecchie ruggini che riguardano la moglie dello sceriffo, Louise (Emma Stone), una donna segnata dalla depressione, che secondo la madre di quest'ultima, figura ossessiva e complottista, sarebbe stata violentata da Garcia quando erano ragazzi.

Più per rivalsa che per reale convinzione politica, Cross decide di candidarsi a sindaco contro di lui. Mentre Eddington si frantuma sotto il peso delle paure collettive, dell’isolamento, della disuguaglianza e delle proteste del movimento Black Lives Matter (seguite alla morte di George Floyd da parte della polizia), Joe Cross, ferito anche dall’abbandono della moglie, attratta da Vernon Jefferson Peak (Austin Butler), un carismatico guru a capo di una setta che accoglie vittime di abusi, inizia a covare un senso di rivalsa che presto esploderà in tutta la sua violenza.

Insomma, come si intuisce da questa sinossi (e manca tanto altro, ve lo assicuro) qui c’è davvero tanta carne al fuoco. Sono molti i protagonisti, le storie e le sottotrame che si intrecciano. Eddington non è un film complesso, come poteva esserlo Beau ha paura, ma sicuramente è molto stratificato. Aster ingloba più generi, passando dal western alla satira, dalla commedia grottesca al thriller politico-sociale, usandoli con grande abilità per costruire un affresco beffardo e minaccioso sull'America di oggi.

La pandemia di Covid-19 — primo film di un certo peso a trattare esplicitamente questo tema — è solo il punto di partenza per isolare la cittadina del Nuovo Messico in una bolla, un microcosmo dove il razzismo, le disuguaglianze, i complotti, i guru, le proteste e la disinformazione diventano specchio deformante del paese intero. È un mondo dove un senzatetto ubriaco, presunto portatore del virus, può sparire senza che nessuno si chieda che fine abbia fatto, e dove l’edificio più grande del paese è un’armeria. Un'America in miniatura, dove i social network e la manipolazione dell’informazione sono dominanti (non credo sia un caso che più di una volta compare Trump mentre il protagonista scorre le notizie sul suo cellulare). Un video su Instagram può cambiare la percezione pubblica di un evento, una fotografia può essere usata come prova per incastrare il nero di turno, e la verità diventa solo un’altra narrazione da manipolare.

Il film si divide sostanzialmente in due parti. Nella prima, Aster introduce i personaggi — quasi tutti moralmente discutibili — e imposta i temi centrali con una messa in scena dilatata, statica, fatta di dialoghi e tensioni sotterranee. È un’esposizione volutamente lenta, dove la provincia americana viene ritratta come una terra stanca, piena di frustrazioni e paranoia. Nella seconda parte, Eddington cambia tono e ritmo, la storia si trasforma in un thriller politico con tratti da western urbano, fino a culminare in un epilogo amaro e disperato. Aster spinge sull’azione e la tensione diventa tangibile, quasi fisica. Splendida, per esempio, la sequenza in cui lo sceriffo, ansimante e armato di tutto punto, si muove tra i colpi dei cecchini mentre la macchina da presa si muove intorno a lui cercando di capire dove si trovino.