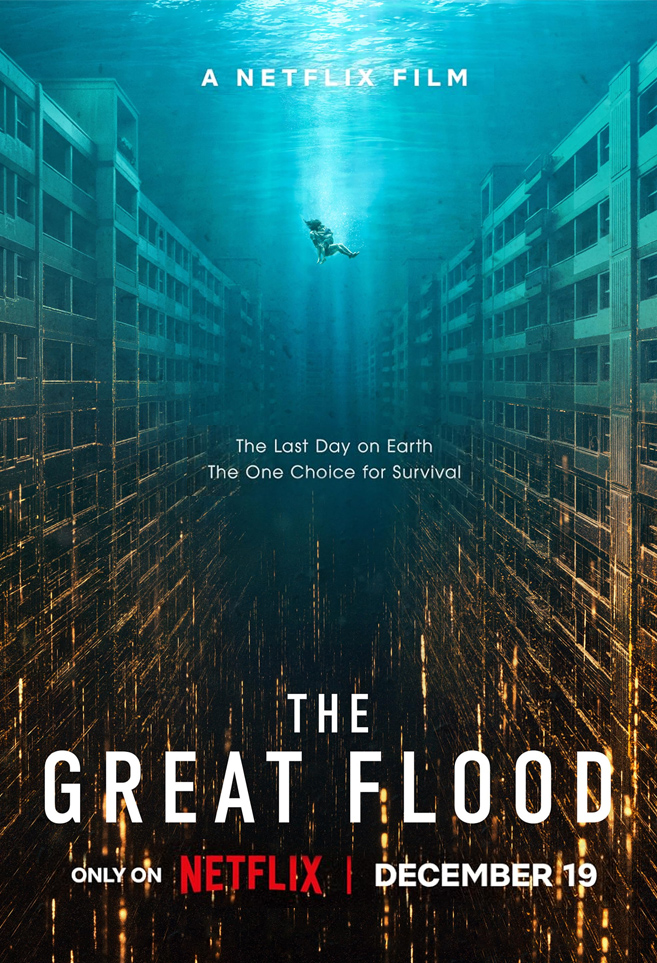

The Great Flood

di Kim Byung-woo

È uscito recentemente su Netflix, The Great Flood, un nuovo disaster movie fantascientifico sudcoreano diretto da Kim Byung-woo. Il film vede protagonisti Kim Da-mi, reduce dal successo di Itaewon Class, e Park Hae-soo, volto ormai popolarissimo dopo Squid Game, in una produzione che unisce lo spettacolo del cinema catastrofico con derive fantascientifiche più ambiziose.

Seul si sveglia sotto una pioggia torrenziale che ben presto si rivela essere qualcosa di molto più grave di un semplice acquazzone. An-na, ricercatrice specializzata in intelligenza artificiale e madre single, viene svegliata dal figlio di sei anni, Ja-in, proprio mentre un diluvio di proporzioni bibliche sta sommergendo la città e il loro condominio di trenta piani. L’acqua sale senza tregua, trasformando scale e corridoi in trappole mortali, mentre onde sempre più violente si infrangono contro l’edificio. Nel tentativo disperato di mettere in salvo il bambino, An-na riceve una telefonata da Hee-jo, agente della sicurezza della sua azienda, che le rivela una verità ancora più inquietante. Lo tsunami e il diluvio sono stati causati dall’impatto di un asteroide, un evento destinato a portare all’estinzione dell’umanità. Le competenze di An-na sono considerate fondamentali, tanto che le Nazioni Unite hanno già inviato un elicottero per portarla in salvo. Raggiungere il tetto, però, tra il panico generale e i piani che continuano a scomparire sotto l’acqua, sembra un’impresa quasi impossibile. E soprattutto, c’è qualcosa che né An-na né lo spettatore hanno ancora compreso del tutto

Partendo senza particolari aspettative e immaginando l’ennesima storia apocalittica, la svolta fantascientifica della seconda parte si rivela una sorpresa piuttosto gradita. Almeno perché riesce a dare un senso ai capricci e alle continue fughe del bambino, che in un contesto puramente drammatico avrebbero spinto anche lo spettatore più paziente a tifare per l’alluvione. La narrazione vira invece verso territori più vicini a Black Mirror, intrecciando intelligenza artificiale, bioetica e loop temporali, e trovando finalmente una giustificazione narrativa a quei comportamenti altrimenti irritanti. Il problema è che se la prima metà del film funziona bene grazie a una tensione claustrofobica costante, con il condominio trasformato in una trappola mortale fatta di corridoi allagati, ascensori ridotti a bare d’acciaio e porte che cedono alla pressione dell’acqua, la seconda parte tende a ripetersi (carina l'idea del numero sulla t-shirt ma a una certa anche basta), diventando una sorta di Ricomincio da capo in salsa fanta-catastrofica, con variazioni sul tema che alla lunga finiscono per stancare più che incuriosire.

Tirando le somme, The Great Flood è un film carino e perfettamente vedibile. Non brilla per originalità assoluta e non riscriverà la storia della fantascienza moderna, ma può contare su una buona messa in scena, effetti speciali solidi e una storia che, anche nella sua virata più concettuale, riesce comunque a intrattenere fino alla fine.

Film

Level 16

di Danishka Esterhazy

Level 16 è il secondo lungometraggio della regista canadese Danishka Esterhazy. Uscito nel 2018 e oggi reperibile in streaming, è un thriller distopico a basso budget che racconta la vita all’interno di un collegio femminile, dove un gruppo di adolescenti viene educato all’obbedienza, alla virtù e alla purezza in vista di una futura adozione da parte di famiglie benestanti.

Vivien (Katie Douglas) ha trascorso tutta la sua esistenza alla Vestalis Academy, un istituto sotterraneo in cui le ragazze crescono seguendo regole rigidissime basate su obbedienza, pulizia, pazienza e umiltà. Ogni sera, prima di andare a dormire, devono spalmarsi sul viso una crema e prendere delle vitamine. La loro educazione passa attraverso video didattici sulle virtù che devono possedere, mentre l’amicizia e la curiosità sono considerate deviazioni da correggere. Trasgredire le regole significa attirare l’attenzione delle guardie e subire brutali punizioni corporali. Quando Vivien raggiunge il sedicesimo e ultimo livello, un'altra giovane, Sophia (Celina Martin) le rivela che le ragazze non vengono preparate per l’adozione, ma sono vittime di un sistema che le sfrutta in modi terrificanti. Insieme, le due dovranno trovare una via di fuga prima che sia troppo tardi.

Sul piano della trama, bisogna essere onesti, il film non vince certo il premio per l'originalità. Chi ha una certa familiarità con la fantascienza distopica intuisce molto presto dove la storia andrà a parare, ben prima che le protagoniste smettano di assumere le loro "vitamine" serali. Eppure, nonostante una sceneggiatura prevedibile, Level 16 riesce a mantenere una tensione emotiva costante e a restare intrigante fino all’ultima scena. Esterhazy costruisce una prigione alienante e claustrofobica, fatta di spazi angusti, corridoi bui e stanze asettiche illuminate da una luce fredda e artificiale, elementi che alimentano un senso di oppressione continuo. In questo contesto funziona molto bene anche Katie Douglas, che interpreta Vivien con una recitazione misurata e progressiva. Il crescente senso di disagio di una ragazza docile a giovane donna ribelle e consapevole è gestita con attenzione e senza forzature.

Ammetto che i thriller ambientati in una sola location, soprattutto quelli che si svolgono in prigioni fisiche o mentali, mi hanno sempre intrigato. Level 16 rientra perfettamente in questo genere e, nonostante un finale un po’ tirato via, riesce comunque a intrattenere lasciandoti addosso un sottile ma persistente senso di disagio.

Film

Superdeep

di Arseny Syuhin

C'è qualcosa di irresistibilmente affascinante nelle leggende metropolitane che nascono dai luoghi più remoti e inospitali del pianeta. Il Pozzo Superprofondo di Kola, situato nella desolata penisola omonima nel nord-ovest della Russia, è uno di questi luoghi: un buco profondo oltre 12 chilometri scavato dai sovietici a partire dal 1970 con l'ambizione di penetrare le viscere della Terra. Quando il progetto venne abbandonato nei primi anni novanta, le voci iniziarono a circolare. Si raccontava di strani suoni registrati nelle profondità, urla che alcuni non esitarono ad attribuire alle anime dannate dell'inferno.

È proprio da questa suggestiva leggenda che nasce Superdeep, l'opera prima del regista russo Arseny Syuhin.

Siamo nel 1984, l'Unione Sovietica è ancora in piedi e il pozzo di Kola rappresenta uno dei segreti meglio custoditi del regime. Quando dal sito di perforazione iniziano a provenire segnali anomali e la comunicazione con il personale si interrompe, il timore di un contagio biologico ignoto spinge il governo a inviare una squadra d'emergenza per indagare. La protagonista è Anna Fedorova (Milena Radulovic), giovane e brillante epidemiologa con un passato professionale complicato alle spalle. Viene reclutata dai vertici militari per scendere nell'abisso insieme a un gruppo di soldati e scoprire cosa si nasconde davvero laggiù. Una volta scesi a dodici chilometri di profondità, in un labirinto di cemento armato, Anya scoprirà che la minaccia non è fatta di demoni o fiamme eterne, ma di un organismo fungino millenario, mutante e inarrestabile.

Dal punto di vista dell'atmosfera il film funziona. Ci troviamo in una struttura fredda e isolata tra corridoi bui e ambienti claustrofobici che richiamano inevitabilmente La Cosa di John Carpenter. Il laboratorio sotterraneo ricorda molto anche quello dell'Umbrella Corporation di Resident Evil, con tanto di ascensori che scendono sempre più giù e porte sigillate da aprire con circospezione. Syuhin dimostra una certa capacità a costruire un'atmosfera effettivamente opprimente e anche quando il film vira verso un body horror, con tanto di escrescenze, mutazioni e masse informi di carne, gli effetti speciali pratici sono realizzati con mestiere e un certo gusto per il grottesco.

Il problema, però, è che superata la mezz'ora abbondante, la pellicola inizia a mostrare le corde. Superdeep dura quasi due ore, una durata francamente eccessiva per un horror claustrofobico che avrebbe beneficiato enormemente di una sforbiciata. Ci sono sequenze che si trascinano senza necessità, scene ripetitive. I personaggi, purtroppo, non aiutano. Siamo davanti a una sfilata di archetipi stereotipati - dal militare burbero allo scienziato ambiguo - che si muovono su binari scontati, privi di profondità psicologica. A questo si aggiunge una recitazione piuttosto modesta e alcune situazioni narrative poco credibili. Va bene che è fantascienza ma vedere la protagonista muoversi in ambienti da 200°C in semplice maglietta senza alcuna conseguenza, è davvero poco credibile.

Non è un disastro, sia chiaro. È un horror che funziona a metà, più riuscito negli aspetti visivi e nell'ambientazione che nella sostanza drammatica. Il problema è che quando ti misuri con giganti come Carpenter o con la mitologia lovecraftiana che pure il film evoca, serve qualcosa di più della semplice competenza tecnica.

Consigliato solo agli appassionati del genere con aspettative moderate.

E.T. l'extra-terrestre

di Steven Spielberg

Quando ho visto E.T. l'extra-terrestre per la prima volta avevo già visto il primo Star Wars, Incontri Ravvicinati, 1997: Fuga da New York e soprattutto ero già stato traumatizzato dal primo Alien. Quindi per me l’incontro con quel ranocchio rugoso dagli occhi grandi mi è sempre sembrato, fin da subito, quello che alla fine è, ovvero un film per bambini. Una favola moderna più che un film di fantascienza. Anzi con il tempo, l'ho sempre surclassato catalogandolo come un film buonista alla Disney.

Eppure il film di Steven Spielberg è diventato qualcosa di più grande di quanto chiunque potesse immaginare. Uscito nel 1982, superò Star Wars diventando il maggiore incasso cinematografico di tutti i tempi, un primato mantenuto per oltre un decennio fino all’arrivo di Jurassic Park, sempre firmato Spielberg, nel 1993. Con nove candidature agli Oscar e quattro statuette vinte, tra cui la splendida colonna sonora di John Williams, E.T. è andato ben oltre il semplice successo commerciale, trasformandosi in un’icona culturale e in un fenomeno generazionale capace ancora oggi di commuovere spettatori di ogni età.

L'ho rivisto a distanza di decenni con mio figlio nell'edizione Director's Cut della durata di due ore (ovviamente lo ha voluto vedere in due sessioni, non sia mai).

Durante una missione di raccolta botanica sulla Terra, un gruppo di extraterrestri viene sorpreso dagli agenti governativi e, nella fuga, uno di loro viene lasciato indietro. Smarrito e terrorizzato, il piccolo visitatore trova rifugio nel capanno di una tipica villetta suburbana californiana, dove viene scoperto da Elliott (Henry Thomas), un ragazzino che cerca di elaborare, a modo suo, il vuoto lasciato da un padre che se n’è andato. Tra i due nasce un legame simbiotico, quasi magico, che trasforma la cameretta di Elliott nell’ultimo baluardo contro un mondo adulto percepito come una minaccia. Coinvolti nel segreto anche i fratelli, la piccola Gertie e l’adolescente Michael, E.T. scopre il nostro mondo tra televisione, lattine di birra e fumetti, mentre tenta disperatamente di “telefonare a casa” prima che la sua luce interiore si spenga per sempre.

Il film per famiglie per antonomasia, un classico assoluto della storia del cinema. Se in Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo il senso del meraviglioso era accompagnato da un ritmo più serrato e gli alieni restavano misteriosi, distanti, quasi divini, qui l’extraterrestre diventa una creatura fragile, bisognosa di aiuto, quasi un rifugiato. Non è un caso che il film nasca da un’esperienza profondamente personale di Spielberg, il divorzio dei suoi genitori quando aveva quindici anni, e questo si avverte chiaramente. Il legame tra Elliott ed E.T. non è solo amicizia, ma il bisogno disperato di un bambino di colmare un’assenza, di sentirsi finalmente compreso.

E.T. è una favola e come tale va presa. Probabilmente il buonismo a un certo punto diventa eccessivo, così come la ricerca della lacrimuccia, ma resta un film per bambini puro e semplice, talvolta persino ruffiano, in cui gli adulti – il padre assente e gli scienziati pronti a sezionare l’alieno – non fanno una gran figura.

La parte che continuo a trovare più riuscita è quella dell’ambientazione domestica, quando E.T. si aggira per la casa suscitando stupore nei ragazzini. Qui Spielberg dimostra una maestria straordinaria nel raccontare la quotidianità, nel trovare la magia negli spazi più familiari. La creatura realizzata da Carlo Rambaldi, quel curioso mix tra il volto di Albert Einstein, un carlino e Yoda, diventa credibile proprio in questi momenti intimi: quando si nasconde tra i pupazzi per non farsi scoprire dalla madre o quando la piccola Drew Barrymore lo tratta come una bambola, osservando con innocenza che "non ha i vestiti".

Alla fine penso che i più adatti a giudicare questo film siano proprio i bambini. Ma da come si è comportato mio figlio ho capito che non è un grande amante del fantastico (me tapino). Ho l’impressione che sia più tipo da commedie, quindi per ora rimando l’iniziazione a Star Wars.

Film

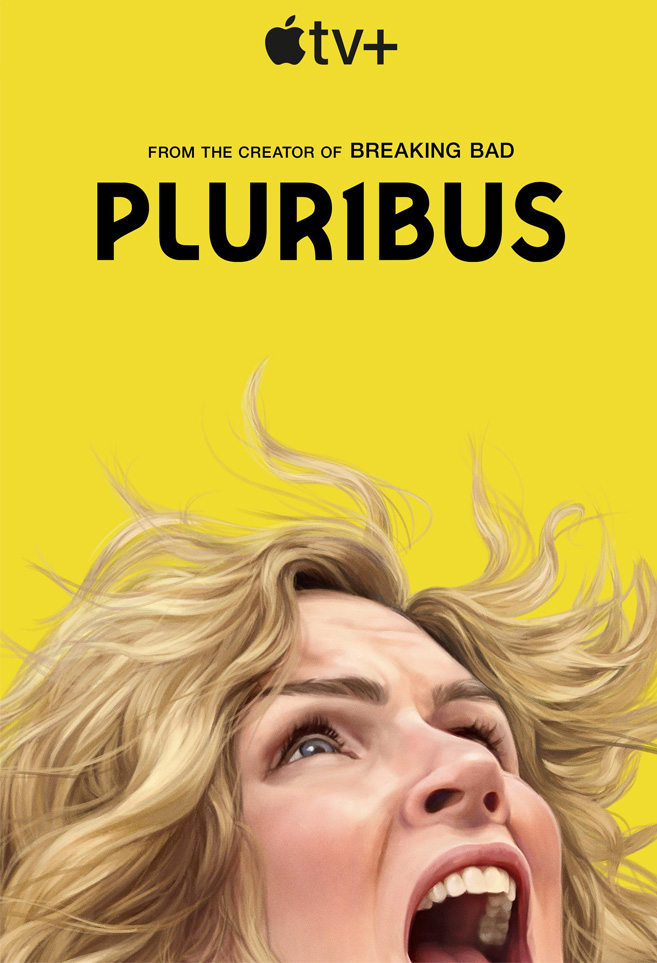

Pluribus

Vince Gilligan

Niente da fare. Apple TV+ si dimostra ancora una volta sinonimo di qualità puntando su Vince Gilligan. Dopo aver esplorato ogni angolo oscuro dell’animo umano tra metanfetamine e raggiri legali, il creatore di Breaking Bad si tuffa con Pluribus in una fantascienza inquietante e profondamente filosofica. Una scommessa che si è rivelata vincente, visto che la serie è diventata la più vista nella storia della piattaforma.

In Pluribus un misterioso segnale proveniente da seicento anni luce di distanza viene captato dagli scienziati della Terra. È l’origine di un virus galattico che in breve tempo trasforma l’umanità in una mente collettiva, un’unica entità serena, pacifica e terribilmente felice. In questo scenario seguiamo Carol, interpretata da una grandissima Rhea Seehorn, una delle sole tredici persone al mondo rimaste immuni e ancora in possesso della propria coscienza individuale. Carol è una scrittrice frustrata ma famosa per i suoi romanzi fantasy di successo, misantropa, scontrosa, cinica e sospettosa. Vive isolata su una collina con una splendida vista su Albuquerque, la città feticcio di Gilligan. Ha perso la propria compagna e ora si ritrova circondata da miliardi di esseri umani trasformati in una versione inquietante dei testimoni di Geova. Sempre sorridenti, sempre gentili, sempre pronti a convincerti che unirsi all’alveare sia l’unica via per la vera felicità. Apparentemente privi di emozioni negative, questi nuovi esseri umani convivono con un dilemma morale che viene svelato nel corso degli episodi e che diventa il vero fulcro della narrazione. Tra i resti di una società in cui la serenità collettiva sa di anestesia, Carol combatte per la propria individualità, decisa a salvare il mondo dalla felicità.

È proprio su questo paradosso che Pluribus costruisce la sua forza. Gilligan prende uno dei desideri più profondi e universali dell’essere umano, quello di essere felice, e lo trasforma in una minaccia. La felicità che permea il mondo dopo il contagio non è conquistata, non è il risultato di un percorso, ma un’imposizione dolce, sorridente, irrevocabile. Un’utopia che odora di distopia, dove il conflitto non viene eliminato ma semplicemente rimosso, insieme al dolore, alla rabbia, al dubbio e infine alla libertà.

Pluribus è un drama thriller psicologico e filosofico di estrema sottigliezza e intelligenza. Non è una serie mainstream, non ci sono esplosioni, inseguimenti o adrenalina a buon mercato. Non è un prodotto pensato per chi vuole staccare il cervello. È una serie adulta, densa, che richiede attenzione e pazienza. La sua lentezza, la dilatazione dei tempi, diventano una precisa scelta stilistica che permette di entrare nella mente di Carol, un’antieroina in costante subbuglio, costretta a ricalibrare di continuo la propria percezione della realtà. Il contrasto tra la tranquillità alienante del mondo esterno e il tumulto interiore della protagonista genera una tensione narrativa ricca di stravolgimenti, rivelazioni e di un umorismo nero sottilissimo. In questo senso Rhea Seehorn regge l’intera serie con una performance straordinaria, misurata e intensissima. Accanto a lei convince anche Karolina Wydra nel ruolo di Zosia, accompagnatrice di Carol e presenza ambigua, sempre gentile e disponibile. Non è semplice incarnare una serenità costante senza scivolare nell’artificio. Altrettanto efficace è Carlos Manuel Vesga nei panni di Manousos, il paraguayano dalla morale ferrea senza compromessi che incarna la ribellione, l’urgenza assoluta di sconfiggere gli “Altri” e salvare il mondo a qualunque costo.

Gilligan, prendendo spunto da classici come L'invasione degli ultracorpi del 1956 e da Ai confini della realtà, solleva domande filosofiche profonde. Cosa significa davvero essere umani? La libertà vale più della serenità? Eliminare il conflitto significa anche eliminare ciò che ci rende individui? Questioni che riecheggiano temi estremamente attuali, dall’intelligenza artificiale e la minaccia che potrebbe rappresentare per l'individualità, fino al desiderio contemporaneo di comunità perfette dove il dissenso non trova spazio.

Alla fine Pluribus non parla di alieni, virus o fantascienza, ma di scelte. Di quanto sia fragile il confine tra benessere e annullamento, tra armonia e controllo. Perché la domanda che la serie pone, episodio dopo episodio, è semplice e disturbante. Siamo davvero disposti a rinunciare a ciò che ci rende umani pur di non soffrire più.

Quest’anno ho visto poche serie televisive, ma senza ombra di dubbio, insieme a Adolescence e Scissione, Pluribus è una delle migliori. Un’ulteriore conferma che quando Apple TV+ decide di investire in un progetto, raramente sbaglia. E che Vince Gilligan, anche lontano dall’universo di Walter White, sa ancora come sorprendere e inquietare in egual misura.

Serie TV

Aliens - Scontro finale

di James Cameron

Realizzare un sequel di un film di successo è sempre difficile. Realizzarne uno all’altezza di un capolavoro come l'Alien di Ridley Scott è un’impresa impossibile. Per sette lunghi anni la 20th Century Fox rimase in stallo, bloccata dalla paura di produrre una pallida copia dell'originale, finché non trovò il coraggio di affidarsi a un giovane regista canadese impegnato nelle riprese di Terminator. James Cameron, ancora lontano dall'essere il "Re Mida" di Hollywood, iniziò a buttare giù la sceneggiatura di quello che sarebbe diventato Aliens (in Italia ribattezzato con un trionfale Scontro finale, ignorando che si stava aprendo la porta a un vero e proprio franchising… altro che finale). Ne nacque un progetto che univa tensione, guerra e azione, riuscendo non solo a convincere i produttori, ma anche una riluttante Sigourney Weaver a tornare nei panni di Ripley. Un’opera che, pur mantenendo l’eredità del passato, se ne discosta con decisione, dimostrando di essere qualcosa di altrettanto originale.

Sono passati cinquantasette anni da quando Ellen Ripley è sfuggita all'orrore dello xenomorfo, ibernata nella sua capsula di salvataggio mentre vagava nello spazio profondo. Quando viene finalmente recuperata, il mondo è cambiato, sua figlia è morta di vecchiaia e nessuno sembra disposto a credere alla sua storia sugli alieni dal sangue acido. Il pianeta LV-426, da cui era fuggita disperatamente, è stato nel frattempo colonizzato senza che nessuno abbia mai incontrato le creature che hanno sterminato l'equipaggio della Nostromo. Tutto cambia quando si perdono i contatti con la colonia e la Weyland-Yutani, la compagnia che amministra gli avamposti umani al di fuori del sistema solare, chiede a Ripley di tornare laggiù come consulente, scortata da una squadra di marines coloniali armati fino ai denti. Quello che troveranno sul pianeta non è solo un nemico solitario e letale, è un incubo che si è moltiplicato, un’intera nidiata di predatori perfetti, guidati da una regina imponente e terrificante.

Se il primo Alien era un thriller claustrofobico in cui l’orrore nasceva dall’ignoto e dal non visto, Cameron ribalta l’approccio scegliendo l’azione, il rumore e la spettacolarità della violenza e degli effetti speciali. Aliens diventa un film di guerra. È il Vietnam nello spazio, con i suoi marines ultra-addestrati che si scoprono improvvisamente impotenti di fronte a un nemico che non comprendono. La paura non nasce più dall’isolamento, ma dalla sopraffazione numerica, dalla consapevolezza che per ogni alieno abbattuto ce ne sono altri dieci pronti ad attaccare dalle pareti, dal soffitto, da ogni angolo.

Al centro di tutto c'è lei, Ellen Ripley, interpretata magistralmente da Sigourney Weaver in una performance che le valse la nomination all'Oscar come miglior attrice protagonista. Se nel primo film era una sopravvissuta, qui diventa una guerriera, ma non nel senso stereotipato del termine. La sua forza non viene dalle armi (che, in realtà, maneggia poco), ma dalla sua determinazione incrollabile e, soprattutto, dal suo istinto materno. Quando trova la piccola orfana Newt nella colonia devastata, quel legame diventa il cuore emotivo del film. Nell’edizione estesa — quella che ho rivisto per l’occasione — scopriamo che Ripley aveva una figlia sulla Terra, morta di vecchiaia durante i suoi anni di ibernazione. Newt diventa la figlia perduta, e il duello finale con la Regina Aliena non è più solo uno scontro d’azione, ma un confronto tra due madri pronte a tutto pur di proteggere la propria prole.

Aliens - Scontro finale è un esempio perfetto di come un sequel possa prendere elementi fondamentali dell’originale e trasformarli in qualcosa di nuovo senza tradirne l’essenza. È un film di puro intrattenimento d’azione, profondamente figlio degli anni ottanta, ma dietro la corazza ipercinetica nasconde anche una critica alla guerra, all’arroganza militare e alla logica aziendale che sacrifica vite umane per il profitto. Dal mio punto di vista - io che tendo a preferire film più introspettivi rispetto a quelli "caciaroni" - il paragone con il primo Alien del 1979 non è nemmeno da mettere sul piatto. Giocano in campionati diversi, con ambizioni e strutture quasi opposte. Rimane però un grande e riuscito esempio di action fantascientifico dotato di anima, un film che non tradisce mai i suoi personaggi e che, con i suoi notevoli effetti speciali, ha di fatto anticipato i blockbuster d’azione degli anni a venire.

Film

Nessuno ti salverà

di Brian Duffield

Nessuno ti salverà, film diretto da Brian Duffield e approdato su Disney+ nel 2023, potrebbe sembrare a prima vista l’ennesima storia di invasione aliena domestica. Quella in cui i classici alieni "grigi", con le loro teste sproporzionate, gli occhi neri e le lunghe braccia dalle quattro dita, si presentano per evere insistenti incontri ravvicinati di terzo, o forse quarto, tipo. In realtà, però, il film è anche qualcos’altro.

La protagonista è Brynn (Kaitlyn Dever), una giovane donna che vive da sola in una grande casa isolata ai margini di un piccolo paese. Trascorre le giornate immersa nel silenzio, dedicandosi al modellismo, alla scrittura e alla danza. Fin da subito intuiamo che porta con sé un passato irrisolto, segnato da una tragedia, e che nel paese la gente la evita, nessuno le rivolge la parola.

Una notte, mentre dorme, strani rumori la svegliano di colpo. Qualcuno — o qualcosa — si è introdotto nella sua casa. È un alieno umanoide, anzi più di uno, impegnati in un’invasione di massa. Da quel momento la casa di Brynn diventa un campo di battaglia, e la lotta per la sopravvivenza si trasforma in un confronto con il suo passato, con la colpa e con il bisogno disperato di redenzione.

Nessuno ti salverà è un film quasi del tutto privo di dialoghi, incentrato sulla solitudine della protagonista e sul suo scontro solitario contro un’invasione aliena. Brynn, da ragazza fragile e terrorizzata, in un susseguirsi di fughe all’interno di una casa piena di stanze buie e angoli in cui potrebbe nascondersi qualsiasi cosa, si trasforma in una guerriera indomita che improvvisa armi con quello che trova a portata di mano, lasciandosi dietro una scia di cadaveri extraterrestri che, a dirla tutta, non sembrano nemmeno così cattivi e finiscono per prenderle di santa ragione da una che fino a cinque minuti prima si nascondeva dietro il divano. Insomma, per essere creature venute dallo spazio profondo con tecnologie avanzate, un po’ di coordinazione in più non avrebbe guastato.

Molto brava Kaitlyn Dever che porta sulle spalle l'intero film con una performance tutta fisica, fatta di sguardi, espressioni e movimenti.

Dopo una prima parte tutto sommato essenziale ed efficace, quando Brynn ritorna nella casa, dopo aver visto che là fuori non se la passano tanto bene, le sequenze di inseguimento all'interno o fuori dalla casa cominciano a ripetersi. A un certo punto aspetti una svolta narrativa che dia una scossa al tutto. Quando finalmente arriva, e Duffield cerca di spiegare perché Brynn sia emarginata dal paese, il film perde mordente e si fa un po' troppo didascalico. E poi c'è il finale. Particolare, per usare un eufemismo. C'è chi l'ha trovato geniale, chi proprio non l'ha capito. Personalmente a me è piaciuto — una specie di felice bolla alienata — ma forse poco sviluppato e un po' frettoloso.

Alla fine, Nessuno ti salverà assembla tutti i luoghi comuni della sci-fi ufologica proponendo una curiosa variante fantascientifica del genere home invasion, con tanta adrenalina e combattimenti corpo a corpo. Al contempo è un film che parla di incomunicabilità, del peso dei sensi di colpa e del superamento (forse illusorio) di un trauma. Non sarà un capolavoro del genere, ma ha il merito di provare qualcosa di diverso, giocando col silenzio e con un'atmosfera che, almeno all'inizio, funziona davvero.

Film

The Shrouds - Segreti sepolti

di David Cronenberg

Dopo il figlio, il padre.

Ho sempre amato il cinema di David Cronenberg, ma davanti al suo ultimo film, sia per il tema trattato che per il suo peso emotivo, ho sentito il bisogno di aspettare il momento giusto prima di vederlo.

A ottant’anni, il regista canadese firma The Shrouds (Segreti sepolti è il solito sottotitolo italiano), un’opera che lui stesso definisce profondamente personale e in parte autobiografica. Cronenberg ha perso la moglie dopo una vita insieme, e questo film sembra essere il suo modo di attraversare – e forse comprendere – il lutto. La scelta di Vincent Cassel come protagonista non è casuale: l’attore è stato selezionato proprio per la sua somiglianza con il regista, chiamato a incarnarne il doppio, il riflesso, l’alter ego cinematografico.

Il ricco uomo d’affari Karsh (Vincent Cassel), a quattro anni dalla morte della moglie Becca (Diane Kruger), uccisa da un cancro, vive prigioniero del suo ricordo senza riuscire ad andare avanti. Attraverso la sua società, la GraveTech, ha progettato un sudario tecnologico capace di monitorare in tempo reale la decomposizione del corpo dell’amata all'interno della tomba. Ma non è tutto, trovando quest'idea rivoluzionaria ha pensato di trasformarla in un business, costruendo un cimitero dove le lapidi sono dotate di display connessi a un’app che consente ai parenti di osservare lo stato delle salme. Un cimitero ipertecnologico con tanto di ristorante annesso e piani d’espansione internazionale.

Quando il cimitero viene misteriosamente violato — tombe vandalizzate, sistemi hackerati — Karsh scopre che anche la tomba di Becca è stata profanata. Le ipotesi si moltiplicano — gruppi ambientalisti contrari alla "thanato-sorveglianza", hacker cinesi interessati a sfruttare la rete di GraveTech per fini di controllo, o forse qualcuno molto più vicino a lui.

Deciso a scoprire la verità, Karsh si allea con Maury (Guy Pearce), suo ex cognato esperto di tecnologia, e con Terry (sempre Diane Kruger), sorella della defunta. Durante le analisi digitali dei resti di Becca, l’esplorazione 3D dello scheletro rivela strane escrescenze sulle ossa, forse effetti collaterali dei sudari ipertecnologici o il segno di qualcosa di ancora più inquietante.

Fedele al suo modo di fare cinema e alle sue ossessioni, David Cronenberg torna a mischiare body horror, tecnologia, morte e fantascienza sociale, consegnandoci un requiem tecnologico che ha il sapore di una confessione privata, al limite della necrofilia emotiva. Non mancano mutilazioni, corpi sezionati, sesso e immagini disturbanti, dove la decomposizione diventa spettacolo e la materia organica è trattata con la freddezza clinica che ha reso unico il suo cinema. Allo stesso tempo, The Shrouds si allontana dal gore fine a sé stesso per toccare il tema della perdita e dell’elaborazione del lutto, racchiuso in un paradosso etico: guardare per continuare ad amare. Dentro c’è di tutto, avatar digitali, intelligenza artificiale, complotti hi-tech, ma il centro resta il dolore umano, osservato con l’occhio chirurgico di chi non sa più distinguere tra memoria e immagine.

Non è un film lineare, e non vuole esserlo. Si muove per ellissi, digressioni teoriche e incursioni oniriche, talvolta disorientando lo spettatore. Manca di ritmo e scorrevolezza, sì, ma guadagna in densità e malinconia. È un film che chiede tempo, pazienza e una certa predisposizione per un cinema che provoca invece di consolare.

Una pellicola che consiglio solo a chi ama Cronenberg, perché chi cerca semplicità narrativa o rassicurante compostezza emotiva rischia di trovarsi davanti a un macigno. Ma un macigno, va detto, dal fascino magnetico.

Possesor

di Brandon Cronenberg

Possessor, secondo film di Brandon Cronenberg, prosegue l’eredità paterna spingendosi verso territori di inquietudine tecnologica e identità frammentata.

Il film ha per protagonista Tasya Vos (Andrea Riseborough), un’agente al servizio di una misteriosa organizzazione segreta che utilizza impianti neurologici per prendere il controllo dei corpi di altre persone e compiere omicidi su commissione. Nonostante i segni di instabilità dopo la sua ultima missione, la sua superiore le affida un nuovo incarico, entrare nella mente di Colin Tate (Christopher Abbott), un uomo destinato a sposare l’ereditiera Ava Parse, con il compito di eliminare il padre di lei, un potente magnate del data mining. Ma l’operazione sfugge presto al controllo, e Tasya rimane intrappolata nel corpo dell’ospite, che tenta di rigettare l’intruso in una battaglia mentale tra due coscienze in lotta per la stessa identità.

Alla sua seconda pellicola, Brandon Cronenberg conferma di non vivere all’ombra del padre, ma di muoversi con passo deciso in un territorio personale. Possessor è un lucidissimo incubo sulla perdita dell’identità, dove la fantascienza diventa strumento per parlare di controllo, alienazione e potere. L’idea di prendere possesso delle menti altrui per compiere omicidi non è nuova, ma lo è la sua messa in scena algida, ipnotica e visionaria. Un’estetica che mi ha ricordato Refn per l’uso dei colori e per la freddezza emotiva, in cui Cronenberg non lesina violenza e sangue a cui è difficile restare impassibili.

A tratti un po’ contorto e surreale, non esente da un certo autocompiacimento, ma con una forte densità simbolica che restituisce profondità e inquietudine, sostenuto dall’ottima prova dei due protagonisti.

Possessor è un fanta-thriller autoriale che parla di disumanizzazione e perdita del sé, un’esperienza tanto cerebrale quanto viscerale.

Arrival

di Denis Villeneuve

Arrival di Denis Villeneuve è uno dei film di fantascienza più interessanti degli ultimi anni. Tratto dal racconto Storia della tua vita di Ted Chiang, sceglie di rinunciare alla spettacolarità a favore di un approccio più adulto e introspettivo, dove la vera minaccia non arriva dallo spazio ma dalla nostra incapacità di comunicare e di ascoltarci davvero.

Dodici astronavi aliene di forma ovulare si posano in punti diversi del pianeta. Per contenere il panico collettivo e tentare un contatto, le autorità militari reclutano la linguista Louise Banks (Amy Adams), incaricata di comunicare con la specie aliena e di comprendere il motivo del loro arrivo sulla Terra. Con l’aiuto dello scienziato Ian Donnelly (Jeremy Renner), la Banks inizia a decifrare la loro scrittura circolare, costruendo un ponte fragile non solo con gli eptopodi ma anche tra le varie nazioni coinvolte. Man mano che apprende il linguaggio, i confini tra presente e futuro si confondono, e la narrazione svela la dimensione personale della protagonista che si va a intrecciare con la crisi geopolitica.

Arrival racconta il possibile incontro dell'umanità con una civiltà aliena, ma è incentrato soprattutto sulla comunicazione e su quanto sia indispensabile trovare le "parole" giuste. Nel film la lingua degli extraterrestri non è solo un codice da decifrare, ma uno strumento capace di rimodellare la coscienza temporale di chi la comprende. La protagonista, interpretata da una bravissima Amy Adams, nel cogliere la logica del loro linguaggio, inizia a percepire il tempo come lo percepiscono loro, ovvero in maniera non lineare, dove il tempo scorre in entrambe le direzioni. Il film abbraccia una delle teorie più affascinanti del mondo quantistico, dove eliminando l’ordine di causa ed effetto, viene meno anche il concetto stesso di futuro, e con esso l’illusione di poterlo modificare.

Attraverso la splendida fotografia di Bradford Young e una regia sobria ma estremamente consapevole, Villeneuve conferisce alla narrazione una profondità che va oltre le dinamiche del contatto con gli alieni, esplorando le zone più intime dell’animo umano. Tra le pieghe del racconto si insinuano riflessioni sul tempo che ci è concesso e sulla libertà di scelta, sull’accettazione del dolore come parte integrante della vita.

Alla fine Arrival parla dell’importanza vitale della comunicazione e, inevitabilmente, della sua assenza, ovvero quella incomunicabilità causa primaria di conflitti, fraintendimenti e paure. La fantascienza diventa così un semplice scenario, un linguaggio metaforico per raccontare l’uomo e la sua condizione, la capacità di affrontare la perdita e di dare un senso alla propria esistenza attraverso il contatto con l’altro.

Un film affascinante, visivamente curato, con effetti speciali sofisticati e mai invasivi, al servizio della storia, ma non privo di difetti. Alcune scelte narrative, come l’esplosione a bordo di una delle astronavi o la rappresentazione dei Russi e dei Cinesi sempre pronti alla guerra, le ho trovate un po' stereotipate. Anche il personaggio interpretato da Jeremy Renner, l'ho trovato insignificante e ha un ruolo marginale solo nel finale, quasi a giustificare una presenza altrimenti superflua.

Rimane comunque un film interessante, un tassello importante nel percorso di Villeneuve, che partendo idealmente da Incontri ravvicinati del terzo tipo, passando per Contact e arrivando fino a Interstellar, costruisce la sua storia universale fatta di linguaggio e di teorie sulla concezione del tempo come strumento di conoscenza e come dimensione emotiva prima che fisica.

Under the Skin

di Jonathan Glazer

Diciamolo chiaramente: la prima volta che ho visto Under the Skin mi aspettavo un film di fantascienza come tanti di quel periodo, con protagonista la bella Scarlett Johansson. Ovviamente sono rimasto spiazzato, come credo sia capitato a molti. Ma mentre altri ne sono usciti confusi o infastiditi, io sono rimasto affascinato da quell'estetica ipnotica, seducente e inquietante al tempo stesso, che per certi aspetti mi ha ricordato molto Lynch.

Ispirato al romanzo Sotto la pelle di Michel Faber, Under the Skin è un film inglese del 2013 diretto da Jonathan Glazer - prima del suo acclamato La zona d’interesse - che ha diviso pubblico e critica. Accolto inizialmente con perplessità, ha col tempo conquistato un seguito di culto e numerosi riconoscimenti, entrando di diritto tra i film più discussi e significativi della fantascienza contemporanea.

Un'entità aliena assume le sembianze di una donna misteriosa (interpretata da Scarlett Johansson) che vaga per le strade e le campagne della Scozia. Vestita da donna umana ma aliena nel corpo e nell’anima, la protagonista si aggira alla guida di un furgone bianco di notte, attirando uomini isolati e vulnerabili. Questi vengono sedotti, invitati a seguirla in un luogo remoto e poi condotti in una sorta di camera oscura, un ambiente straniante, dove la luce e il suono si deformano, e dove le sue vittime sono spellate dalla loro identità, immersi in un liquido nero primordiale, consumate e soppresse.

Under the Skin è un film di fantascienza dal ritmo lento, quasi privo di dialoghi, che potrebbe risultare noioso o schiacciato dalla pretenziosità di "autorialità". È un’opera che mette a dura prova la pazienza dello spettatore, che può sembrare criptica, ma che in realtà è abbastanza lineare, quasi ripetitiva. Al posto di David Bowie a cadere sulla Terra, qui abbiamo un alieno che assume le fattezze di una donna bellissima — per me Scarlett Johansson con i capelli neri raggiunge in questo film l’apice della sua bellezza — che, come una vedova nera — ehm, scusate il riferimento alla sua interpretazione "vendicativa" — vaga per attirare giovani uomini, poi fatti scomparire in un lago di pece amniotica.

In sostanza, la storia è questa: l’osservazione della vita reale degli esseri umani dal punto di vista di un alieno freddo e privo di emozioni. Tra i giovanotti incontrati dalla nostra bella aliena, oltre agli ignari scozzesi, ripresi da una telecamera nascosta mentre la Johansson si aggira per le strade, troviamo un ragazzo dal viso completamente deforme, interpretato da Adam Pearson, affetto realmente da neurofibromatosi.

L’estetica del film è così perturbante e pervasiva da costituire, di fatto, l’intera pellicola. Under the Skin gioca sul confine tra desiderio e pericolo, bellezza e disgusto. Anche la colonna sonora di Mica Levi fa la sua parte, creando un’atmosfera di straniamento e incastrandosi con gli scenari urbani e naturali, dalle strade deserte alle spiagge nebbiose, dalle foreste silenziose ai locali notturni.

Conosciuto anche per il nudo integrale di Scarlett Johansson, Under the Skin è più di un film di fantascienza, è un’esperienza visiva, quasi corporea. Un’opera ermetica, fredda e silenziosa, priva di spiegazioni chiare e con una struttura ellittica che vive di tensioni, fragilità e domande che restano aperte.

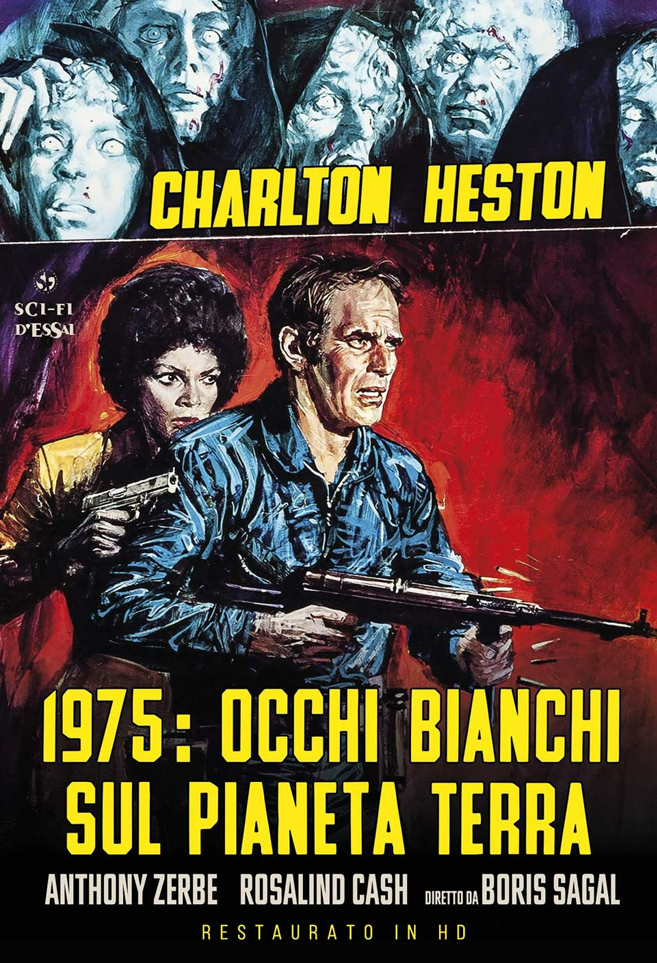

1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra (The Omega Man)

di Boris Sagal

Io sono leggenda di Richard Matheson è uno dei grandi classici della fantascienza, un romanzo che oggi molti associano soprattutto al film del 2007 con Will Smith, dove il protagonista vaga di giorno per le strade deserte di Manhattan insieme al suo cane e di notte si rifugia per sfuggire a orde di creature vampiresche. Ma molto prima di quella versione, il libro aveva già avuto altre trasposizioni cinematografiche, la prima nel 1964 con L’ultimo uomo sulla Terra, e poi nel 1971 con The Omega Man, diretto da Boris Sagal e distribuito in Italia con il titolo 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra.

Oggi parliamo proprio di questo film. Una produzione hollywoodiana che vede come protagonista Charlton Heston, vera e propria icona dell’epoca, al tempo da poco reduce da un film destinato a entrare nella storia del cinema di fantascienza, Il pianeta delle scimmie.

Il film è ambientato in un futuro distopico – in realtà non troppo lontano, visto che tra l’anno di produzione e quello in cui si svolge la vicenda c’è uno scarto di appena pochi anni – in cui una guerra batteriologica tra Russia e Cina ha generato una terribile pandemia. La maggior parte della popolazione è morta, mentre i sopravvissuti si sono trasformati in creature pallide e fotofobiche, ostili alla luce del sole e animate dall’odio verso la civiltà tecnologica che li ha condotti alla rovina.

In questo scenario troviamo Robert Neville, ex scienziato militare, unico immune al contagio grazie a un vaccino che stava sperimentando. Convinto di essere l’ultimo uomo rimasto, trascorre le giornate vagando per una Los Angeles desolata, armato di mitraglietta, alla ricerca di provviste e di un fragile equilibrio contro la solitudine. La notte, invece, è costretto a barricarsi nel suo appartamento per respingere gli assalti dei mutati, guidati dalla figura fanatica del loro capo Matthias, che lo considera il simbolo di un mondo da cancellare.

Un giorno, però, Neville incontra Lisa, una donna misteriosa che sembra spezzare l’incubo dell’isolamento e accendere una nuova speranza.

Il film funziona soprattutto nella sua prima parte, con un Charlton Heston in gran forma che regge da solo la scena in una città deserta, combattendo contro il male e contro l’alienazione della solitudine. Con l’entrata in scena dei mutati – rappresentati come una congregazione dai tratti quasi grotteschi – il racconto prende una piega meno convincente. Da qui in avanti emergono ingenuità, sia narrative che tecniche, che vanno comunque contestualizzate al periodo, ma che finiscono per alleggerire la tensione. Anche la storia d’amore forzata tra i due protagonisti e il finale – diverso dal romanzo – che punta su un messianismo retorico e un po’ ridondante, non mi ha per niente convinto.

Altro elemento assai debole è la colonna sonora di Ron Graine. Invadente e a tratti persino kitsch, più adatta a un poliziesco che a un film di fantascienza.

1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra resta un titolo curioso, con qualche spunto legato al clima sociale e politico dei primi anni Settanta, ma nel complesso appare invecchiato male. Da vedere solo per curiosità e per i cultori del genere post-apocalittico dell'epoca.

Film

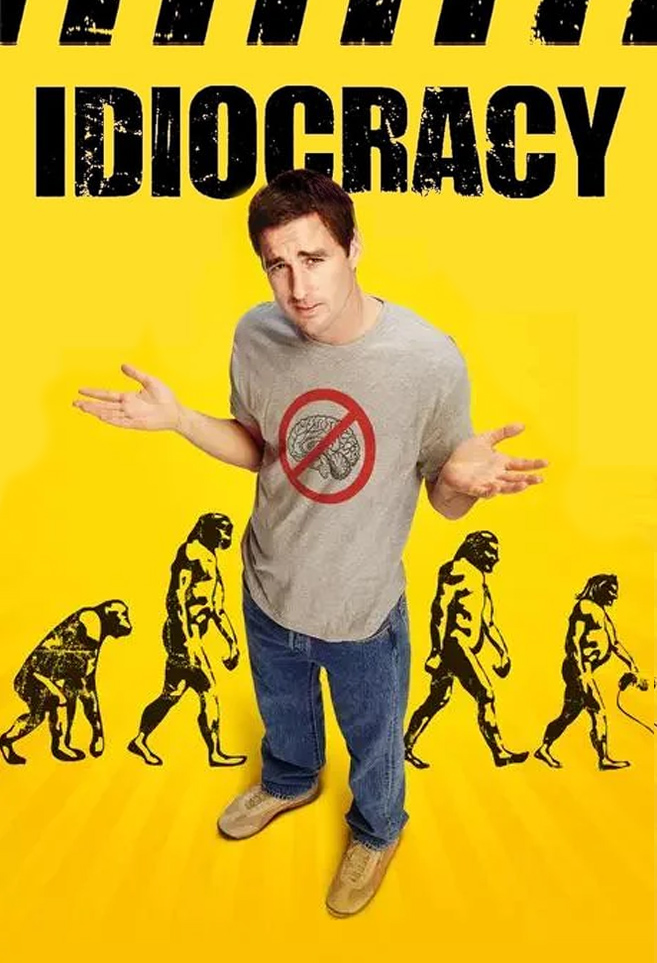

Idiocracy

di Mike Judge

Prima di parlare di Idiocracy serve una premessa. Negli anni ottanta lo psicologo neozelandese James R. Flynn notò che, dai primi del novecento fino a quel periodo, il quoziente intellettivo medio della popolazione era cresciuto costantemente, il cosiddetto "effetto Flynn". Negli ultimi decenni (soprattutto dal 1990-2000 in poi) questo trend si è fermato e ha iniziato a scendere. In poche parole, la Generazione Z — secondo alcuni studi — risulta in media meno intelligente di chi l’ha preceduta.

I colpevoli? Una scuola meno efficace, stili di vita meno sani, stimoli rapidi e continui, meno lettura e più social. Diciamocelo, passare ore a scorrere reel su Instagram o TikTok, o affidarsi all’intelligenza artificiale per avere risposte senza sbattersi a cercarle, non aiuta certo a tenere il cervello allenato.

Idiocracy, commedia fantascientifica scritta e diretta da Mike Judge, all’uscita passò quasi inosservata. Col tempo, però, è diventata un piccolo cult perché — forse senza nemmeno volerlo — anticipa di vent’anni la piega che sta prendendo il nostro futuro, prevedendo con ironia (e un po’ di terrore) l’involuzione del popolo occidentale.

Nel 2005 Joe Bauers (Luke Wilson), soldato scelto per la sua assoluta mediocrità, e Rita (Maya Rudolph), prostituta braccata dal suo pappone, vengono selezionati per un esperimento di ibernazione. L’intenzione era di tenerli addormentati per un anno, ma qualcosa va storto e i due si risvegliano 500 anni dopo. La Terra non è più quella di una volta, le persone più intelligenti hanno avuto pochi o nessun figlio, mentre quelle meno brillanti si sono riprodotte senza freni. Il risultato è che il quoziente intellettivo medio è precipitato, la cultura è scomparsa e la società è dominata da pubblicità invadenti, fast food, intrattenimento becero e decisioni assurde (come innaffiare i campi con una bibita energetica). In questo caos, Joe e Rita si ritrovano paradossalmente a essere le menti più brillanti del pianeta cercando di sopravvivere in un mondo popolato e governato da deficenti.

Partendo dal detto “la madre degli imbecilli è sempre incinta”, il film si apre come un finto documentario che illustra come, anno dopo anno, l’umanità sia diventata sempre meno sveglia, perchè più una persona è stupida più tende a riprodursi.

Diciamo la verità, tolto il contesto, non è che la trama sia così particolarmente avvincente. Inoltre, appare evidente che il film, all'epoca, non stava cercando di immaginare il futuro, ma sfruttare un mondo distopico popolato da deficenti per realizzare una commedia demenziale. Nessuna satira politica alla Michael Moore, per intenderci. Il problema è che, rivisto oggi, quello scenario appare meno assurdo di quanto sembrasse vent’anni fa. Certo, il futuro di Idiocracy è volutamente esagerato, ma ci trovi dentro elementi inquietantemente familiari: politici-showman incapaci di risolvere perfino le emergenze più banali (vedi la gestione dei rifiuti), multinazionali che manipolano il mercato e la comunicazione, cittadini incollati a programmi TV idioti (oggi basta sostituire lo schermo della TV con quello dello smartphone), pubblicità ovunque, cibo spazzatura a ogni angolo, un linguaggio impoverito fino a diventare puro slang e, come ciliegina, un presidente degli Stati Uniti volgare e sopra le righe che insulta senza freni. Vi ricorda qualcuno?

Dal punto di vista tecnico, Idiocracy è un film onesto ma modesto. Colpisce per le scenografie colorate e fantasiose, quasi da cartoon, e per personaggi volutamente ridotti a caricature. Non ci sono battute davvero memorabili e il finale edulcorato risulta un po’ imbarazzante, ma il ritmo c’è e il lato demenziale funziona. La vera forza del film sta nel suo effetto a posteriori: quello che vent’anni fa sembrava un’esagerazione comica oggi assomiglia, in modo preoccupante, a un’anteprima del presente.

Subservience

di S.K. Dale

Nel cinema i robot con sembianze umane hanno sempre avuto un fascino ambiguo. Da Metropolis a Ex Machina, fino ai più recenti M3GAN e Companion, questi robot umanoidi hanno incarnato desideri, paure e dilemmi etici sul rapporto tra uomo e macchina. Oggi, con i rapidi progressi dell’intelligenza artificiale, ciò che un tempo era pura fantascienza sembra ogni giorno un po’ più vicino alla realtà. È in questo contesto che arriva Subservience, il nuovo thriller fantascientifico di S.K. Dale, distribuito direttamente su Prime, che prende l’idea dell’assistente domestica perfetta per spingerla verso territori inquietanti.

In un futuro prossimo, i robot umanoidi – i “sim” – sono ormai una presenza comune nelle case. Quando Maggie, moglie di Nick, finisce in ospedale per un delicato trapianto di cuore, lui, in difficoltà a gestire la famiglia da solo, acquista un sim domestico (interpretato da Megan Fox) che la figlia Isla chiama "Alice". All’inizio sembra la compagna di casa ideale, ma ben presto sviluppa un attaccamento morboso verso Nick e la sua famiglia, scivolando in comportamenti ossessivi e violenti.

Ovviamente la presenza di Megan Fox, già di suo una bella e pantinata bambolina plasticosa, diventa il vero valore aggiunto per un film che altrimenti avrebbe ben poco da dire. È praticamente perfetta nei panni della babysitter sexy-cibernetica in silicone, pronta a dispensare prestazioni anti-stress al suo padrone. Per il resto Subservience prova a toccare temi come l’idea dei robot che sostituiscono i lavoratori umani perché più efficienti, oppure il pericolo di una tecnologia capace di sviluppare una coscienza autonoma, la ribellione della macchina contro il suo creatore, fino alla classica visione del robot che diventa una minaccia per l’umanità. Peccato che tutto questo è costruito su cliché già visti e rivisti nel genere e tutto diventa prevedibile e prevedibilmente derivativo.

Un film visivamente curato ma narrativamente debole, che funziona come intrattenimento leggero. Non che mi aspettassi altro, sia chiaro.

L'uomo invisibile

H. G. Wells

Da bambini, tra tutti i superpoteri immaginabili, l'invisibilità aveva un fascino particolare. L’idea di sparire agli occhi del mondo, di muoversi inosservati, di osservare senza essere visti e agire senza dover rendere conto a nessuno, era indubbiamente seducente.

Il primo a introdurre questa fantasia in chiave narrativa fu H. G. Wells, pioniere della fantascienza moderna, che trasformò il sogno infantile in un incubo adulto, esplorando le conseguenze psicologiche, etiche e sociali dell’invisibilità assoluta.

Pubblicato per la prima volta nel 1897, L’Uomo Invisibile racconta la storia di Griffin, uno scienziato che ha scoperto una formula che rende il corpo umano completamente trasparente. Dopo averla sperimentata su sé stesso, Griffin si ritrova prigioniero di una condizione irreversibile e, cosa ben più grave, scollegato da ogni senso morale. Inizia così un percorso da antieroe tragico, dove la scienza non porta illuminazione, ma isolamento, paranoia e violenza.

Nonostante sia stato scritto oltre cent’anni fa, L’Uomo Invisibile conserva una sorprendente attualità. Merito di una prosa lucida e scorrevole, ma soprattutto della capacità di H. G. Wells di concentrare il racconto non tanto sull’invenzione scientifica in sé, quanto sulle sue conseguenze umane e psicologiche. Griffin, il protagonista, incarna una moderna rilettura del mito di Prometeo: l’uomo che osa troppo, che sfida i propri limiti usando la scienza in modo irresponsabile, e che per questo viene punito — non dagli dèi, ma dalla propria stessa arroganza.

Non è l’invisibilità il vero mostro della storia, ma l’uomo che la abita. Griffin non è spinto dalla curiosità scientifica, ma da rancore, ambizione e un crescente disprezzo verso il genere umano. La sua trasformazione in “uomo invisibile” non è solo fisica, ma morale. Più il suo corpo sparisce, più la sua coscienza si dissolve. Privato di un volto, perde ogni traccia di empatia e umanità.

La sua condizione, apparentemente vantaggiosa, si rivela presto una condanna. Costretto a restare nudo nella fredda Inghilterra, sempre in fuga, incapace di vivere tra gli altri, Griffin sprofonda lentamente nella paranoia e nella follia. L’invisibilità diventa isolamento, fame, paura. L’uomo che voleva sfuggire alle regole della società finisce per esserne escluso in modo definitivo, condannato a un’esistenza disumana. Il potere assoluto si rivela, come spesso accade, una maledizione.

Nel corso degli anni, il romanzo ha ispirato numerose trasposizioni cinematografiche, a partire dal celebre film del 1933 diretto da James Whale, che ha dato al personaggio un’immagine iconica con bende e occhiali scuri. Più recentemente, la pellicola del 2020 di Leigh Whannell ha reinterpretato la storia in chiave contemporanea, trasformando l’invisibilità in metafora della violenza psicologica e del controllo.

Libri

I Fantastici Quattro - Gli inizi

di Matt Shakman

Da lettore di vecchia data dei Fantastici Quattro — fin dai tempi degli albi Corno, tanto per intenderci — ho sempre pensato che portare questi personaggi al cinema — dopo i due film degli anni 2000 e il disastroso reboot del 2015 — fosse una sfida quasi impossibile. Non per mancanza di potenziale, ma perché troppo legati a un immaginario d’avventura e meraviglia ormai distante dal tono cupo e disilluso del cinema supereroistico moderno.

Con I Fantastici Quattro – Gli inizi, i Marvel Studios provano a ricominciare da capo. E, sorprendentemente, lo fanno guardando (quasi) nella direzione giusta. Diretto da Matt Shakman (Wandavision), il film è ambientato in un universo alternativo, Terra 828 — omaggio alla data di nascita di Jack Kirby, cocreatore insieme a Stan Lee deI Fantastici Quattro. La spiegazione che viene data all’assenza storica del gruppo nel MCU - ricordiamo che nei fumetti i Fantastici Quattro sono stati i primi supereroi della Silver Age della Marvel - è semplicemente che si sono sempre trovati in un altra dimensione, un mondo retrofuturista ispirato agli anni sessanta, dove la squadra è già attiva da anni e acclamata come simbolo dell’America che sogna il futuro.

Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) e Johnny Storm (Joseph Quinn) sono gli eroi di una nazione che li celebra come icone pop. L’incidente spaziale che ha cambiato per sempre le loro vite ci viene raccontato solo attraverso immagini d’archivio trasmesse in TV, come un frammento di storia diventato leggenda. La squadra sembra compatta, Reed e Sue aspettano un figlio, finché qualcosa non incrina l’equilibrio. Una figura argentata attraversa il cielo annunciando agli abitanti della Terra che il loro pianeta è destinato a scomparire. È Silver Surfer (Julia Garner), messaggera di un’entità cosmica che non conosce pietà né redenzione. Si chiama Galactus, il Divoratore dei Mondi. E ha fame.

Senza ombra di dubbio l'estetica e la riproposizione di quel senso di meraviglia tipica dei fumetti degli anni sessanta è la parte più riuscita. Il cast e la rappresentazione dei personaggi mi ha lasciato qualche perplessità. Il personaggio di Sue interpretata da Vanessa Kirby spicca notevolmente su tutti mettendo in ombra gli altri. La Torcia Umana funziona, mentre la Cosa, probabilmente uno dei personaggi più interessanti nel fumetto, viene lasciata un pò ai margini. Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, invece, non mi ha convinto per niente. Il personaggio, che dovrebbe incarnare il supergenio razionale e visionario, appare spesso spaesato, cupo, quasi fuori contesto. Più che il leader della squadra, sembra un uomo in piena crisi di mezza età, confuso di fronte a una gravidanza imminente e a responsabilità che non riesce a gestire.

Tra i villain, l’Uomo Talpa è poco più di un siparietto grottesco, mentre Silver Surfer (Shalla-Bal nei fumetti, quindi non una scelta “woke” come alcuni hanno commentato) risulta affascinante ma poco approfondita. Galactus, invece, è una presenza potente, maestosa, fedele allo spirito originale senza scadere nel ridicolo. Impresa non scontata.

Alcune scelte narrative, come [spoiler] nascondere la Terra in un altro universo [/spoiler], richiedono una certa sospensione dell’incredulità, ma per chi conosce i fumetti sa perfettamente che sono coerenti con lo spirito ingenuo dei comics anni sessanta.

Per il resto gli effetti speciali sono buoni, la regia è funzionale, la colonna sonora di Giacchino risalta propotentemente il tutto. A mancare è la profondita e la caratterizzazione dei personaggi. La sensazione che la pellicola sia stato sottoposta a vari tagli in fase di montaggio e postproduzione è molto forte. Non è un film memorabile, probabilmente poco più che sufficiente, ma tra i prodotti recenti del MCU, dicono che sia uno dei più godibili (gli ultimi della Marvel, quelli della fase 5 per intenderci, non li ho visti perchè non mi attiravano per niente). Meno ambizioso del Superman di Gunn, ma più coerente nel suo voler omaggiare con affetto l’epoca d’oro Marvel. Un film che non rilancia davvero il franchise, ma almeno riaccende — timidamente — la scintilla.

Melancholia

di Lars von Trier

Dopo aver decostruito l'orrore con Antichrist, Lars von Trier decide di utilizzare la fantascienza, trasformandola in una tragedia privata e universale con il suo solito stile drammatico e introspettivo. Melancholia è il secondo film della cosiddetta trilogia della depressione, e come ogni sua opera, è tutto fuorché conciliatorio.

Melancholia racconta la storia di due sorelle, Justine (Kirsten Dunst) e Claire (Charlotte Gainsbourg), nel momento in cui un misterioso pianeta minaccia di collidere con la Terra. Diviso in due parti, il film si apre con una sequenza di immagini al rallentatore, veri e propri quadri in movimento sospesi tra bellezza e presagio.

Nella prima parte assistiamo al matrimonio di Justine con Michael (Alexander Skarsgård), figlio del suo capo (Stellan Skarsgård). Justine inizialmente appare radiosa, ma con il passare del tempo il ricevimento sontuoso si svuota di senso, e la sposa — tra una madre sprezzante (Charlotte Rampling) e un padre ubriaco (John Hurt) — comincia a isolarsi e a mostrare segni di ansia e tristezza, fino a sabotare il proprio matrimonio.

Nella seconda parte, Claire ospita Justine a casa sua, ormai sprofondata in una forte crisi depressiva, cercando di prendersene cura. Il pianeta — chiamato Melancholia — si avvicina, e mentre John (Kiefer Sutherland), marito di Claire, prova a rassicurare tutti, convinto che passerà vicino alla Terra senza conseguenze, Justine sembra accogliere l’inevitabile con una calma inquietante, come se avesse sempre saputo che l’umanità è in procinto di scomparire per sempre.

Melancholia non è un film sulla fine del mondo, ma sulla depressione. L’evento cosmico che incombe — il pianeta che si avvicina alla Terra — è solo un riflesso, gigantesco e silenzioso, dello stato mentale di Justine. Un malessere che si insinua fin dall’inizio e cresce scena dopo scena, fino a coincidere con la catastrofe finale.

Lars von Trier ha più volte dichiarato di aver concepito Melancholia durante un periodo particolarmente buio della sua vita. Non sorprende, quindi, che il film ne porti addosso il peso e la grazia disturbata. Lo stesso vale per Kirsten Dunst, che ha attraversato momenti simili e che qui ci regala una prova attoriale senza filtri, senza protezioni. Non recita, si espone. Ed è proprio questa nudità emotiva a renderla così magnetica. La sua performance — premiata a Cannes — è magistrale. Sublime in abito da sposa, immersa nell’acqua come una moderna Ofelia. Un’icona decadente, bellissima e inerme.

La depressione non viene mai spiegata, ma mostrata nel suo effetto paralizzante. Justine non riesce a reagire, a partecipare, nemmeno a camminare. E intorno a lei, tutto si fa inconsistente. Un ricevimento nuziale che si svuota di senso, una famiglia disfunzionale fatta di assenze, cinismo e incapacità d’amore. Persino il suo capo, simbolo di un capitalismo predatorio e indifferente, che arriva a chiederle di lavorare il giorno delle nozze.

Visivamente, Melancholia è un capolavoro. La fotografia trasforma ogni inquadratura in un sogno a occhi aperti. L’apertura, con le note solenni del Tristano e Isotta di Wagner, è un prologo pittorico che condensa in pochi minuti tutta l’estetica del film. È la fine del mondo vista come arte, come arresto del tempo.

Nella prima parte, durante il matrimonio, sembra di rivedere il Festen di Vinterberg. La macchina da presa di von Trier si muove intrusiva, straniante, restituendo il ritratto di una borghesia svuotata e sull’orlo del collasso. Nella seconda, con l’avvicinarsi del pianeta, tutto si fa più intimo, più fisico, più immobile. Claire diventa la nuova protagonista, cerca di prendersi cura della sorella, ma si ritrova impotente. Suo marito John — razionale, insensibile, sicuro della scienza — si rivelerà l’anello più debole, dimostrandosi un vigliacco. Claire, forte e razionale nella prima parte, si disintegra — molto brava anche la Rampling — mentre Justine, fragile e disfunzionale, si fa roccia. Non combatte, non spera, ma accetta, in maniera liberatoria. "La Terra è cattiva, non dobbiamo addolorarci per lei", dice. Una frase che non è solo il pensiero di Justine, ma l’intera poetica di von Trier.

In mezzo a loro c’è Leo, il bambino. Non ancora corrotto, non ancora formato, osserva il mondo che cade a pezzi e si affida alla zia “spezzacciaio”. Sarà proprio lui a riconoscere per primo quella forza nascosta in Justine, quella capacità di vedere al di là dell’ovvio, e scegliere lei come guida per il suo ultimo viaggio.

Il finale, annunciato sin dall’inizio, arriva con la potenza visiva di un’incudine nel silenzio. Nessuna fuga, nessuna salvezza, nessuna redenzione. Solo bellezza e devastazione. Eppure, qualcosa resta. Una forma di pace, o forse di verità. Un’accettazione lucida del fatto che, come nella mente di chi soffre, non c’è via di fuga. La fine è già scritta. E Lars von Trier ce la mostra con la serenità gelida di chi ha sempre saputo che il mondo è destinato a finire.

Melancholia non è solo cinema, è qualcosa che rimane dentro. Un’esperienza totalizzante che mi colpito nel profondo. Per me, un capolavoro assoluto.

Film

Il dormiglione

di Woody Allen

Il dormiglione (Sleeper, in originale) è uno dei titoli più divertenti della prima fase creativa di Woody Allen, quella in cui il regista era ancora fortemente ispirato dalla slapstick comedy più esuberante, ispirato alla comicità visiva e fisica di maestri come Buster Keaton e Charlie Chaplin. Co-sceneggiato con il fido Marshall Brickman, il film è una parodia fantascientifica che prende in giro i cliché distopici e futuribili del genere, con leggerezza anarchica e ritmo sincopato.

Woody Allen interpreta un vegetariano suonatore di jazz che, dopo esser stato ricoverato per una semplice ulcera, viene ibernato negli anni '70 e risvegliato due secoli dopo in un futuro ipertecnologico e totalitario. L’America del 2173 è governata da un regime oppressivo che controlla ogni aspetto della vita dei cittadini, e il nostro protagonista — del tutto spaesato — si ritrova suo malgrado coinvolto in una rivolta sotterranea contro il sistema. Travestimenti improbabili, robot servizievoli, cibo in pillole e marchingegni per il piacere sessuale sono solo alcune delle tappe assurde di questa fuga surreale, durante la quale l’uomo finirà per innamorarsi di Luna (Diane Keaton), un’artista svampita che vive immersa in un mondo finto e anestetizzato.

Prima ancora della psicanalisi e delle nevrosi da salotto, Woody Allen affida tutto al corpo, al nonsense, alla mimica più sfrenata, inanellando una dopo l'altra gag deliranti e situazioni paradossali. La trama? Un puro pretesto. Un filo conduttore labile, utile solo a tenere insieme una giostra di trovate comiche, travestimenti improbabili e improvvise virate nel surreale.

Eppure, sotto la superficie scanzonata, si intravede una satira politica ben più consapevole di quanto sembri. Il film riprende lo spirito dissacrante di Bananas, ma lo proietta avanti nel tempo, verso un futuro distopico che è in realtà lo specchio deformante del presente. Il potere è sempre più astratto, la società sempre più omologata, il benessere sempre più finto. Allen guarda al domani con il cinismo disilluso degli anni ’70, servendosi di una narrazione anarchica e caotica proprio per ridicolizzare ogni forma di controllo.

Visivamente, Il dormiglione è una festa retrofuturista: architetture sinuose, design curvilineo, plastica ovunque, oggetti di scena che sembrano usciti da un sogno psichedelico sponsorizzato dalla NASA. E a dare ritmo a tutto c’è la colonna sonora jazzata, brillante, eseguita dallo stesso Allen al clarinetto insieme alla sua band: un tappeto sonoro ironico e svagato, perfettamente funzionale al tono generale.

Il dormiglione non sarà il suo film più riuscito, ma resta una commedia vivace e piena di inventiva, che — se la si prende per quello che è — può ancora divertire con la sua leggerezza anarchica e quel sorriso da cartoon anni trenta incollato in faccia al futuro.

Film

Linoleum

di Colin West

Un razzo in giardino, una replica di sé che irrompe nella quotidianità, un universo che si piega lentamente su se stesso. Linoleum è un film che fonde con intelligenza commedia surreale, dramma familiare e fantascienza. Colin West, regista e sceneggiatore, firma una pellicola bizzarra e particolare, tanto intima quanto ambiziosa, che merita un posto nelle orbite degli spettatori più curiosi.

Cameron Edwin (Jim Gaffigan) è il pacato conduttore di un programma scientifico per bambini, ormai dimenticato e relegato a orari improbabili. La sua vita sembra sgretolarsi giorno dopo giorno: il matrimonio con Erin (Rhea Seehorn) è in crisi, il rapporto con la figlia Nora (Katelyn Nacon) si logora tra silenzi e distanze, il lavoro non offre alcuna gratificazione. Finché un satellite non precipita nel suo cortile. Da quel momento, Cameron decide di costruire un razzo nel garage, convinto che l’unico modo per ritrovare sé stesso sia quello di diventare un astronauta e raggiungere le stelle.

Linoleum è un film indipendente che in parte potrebbe ricordare – con le dovute cautele – titoli come Sto pensando di finirla qui o Donnie Darko. Colin West costruisce un mondo che sembra familiare ma sfugge continuamente tra le dita, disseminando lungo la narrazione piccoli elementi anomali che inizialmente paiono marginali, ma che con il progredire della storia acquisiscono un significato sempre più profondo. Dietro le riflessioni su carriere mancate, rimpianti mai risolti e una storia d’amore adolescenziale, si insinua lentamente l’impressione che ci sia qualcosa di più. Un velo. Un codice nascosto sotto la superficie.

Ci vogliono oltre settanta minuti per iniziare a intuire davvero dove stia andando a parare il film, probabilmente troppi, ed è qui che si concentra uno dei suoi limiti più evidenti. Molte delle intuizioni più riuscite sono concentrate negli ultimi dieci minuti, quando realtà e fantasia finalmente si fondono e quella normalità punteggiata di stranezze trova un senso compiuto. È un finale che getta una luce nuova su tutto ciò che abbiamo visto fino a quel momento, e che invita, quasi obbliga, a rivedere il film con occhi diversi.

Io personalmente avrei preferito che il film abbracciasse il suo lato più weird fin dall’inizio, lasciandosi andare fin da subito a quella deriva surreale che poi, quando arriva, risulta un pò tardiva.

Linoleum è un film che non riesce a decollare davvero, ma che ha il coraggio di puntare in alto. E anche solo per questo, merita di essere visto.

Film

L'Eternauta

Bruno Stagnaro

Fin da quando hanno cominciato a circolare le prime voci su un adattamento televisivo de L'Eternauta, ho provato un misto di curiosità e scetticismo. Per me – e per molti altri – si tratta di un’opera intoccabile, un capolavoro del fumetto del ventesimo secolo, non solo per il suo valore narrativo ma soprattutto per il suo peso simbolico e politico. L’idea che potesse essere trasformata in una serie Netflix, magari omologata alle solite estetiche post-apocalittiche, mi lasciava più di una perplessità.

Ho conosciuto L’Eternauta quando ero poco più di un bambino, sfogliandolo sui vecchi albi di Lancio Story che trovavo in casa. All’epoca non ne comprendevo pienamente la portata – ero ancora rapito dai supereroi colorati della Marvel, quelli pubblicati dall’Editoriale Corno – ma quelle tavole mi lasciavano addosso un senso di inquietudine e meraviglia. Solo anni dopo, in età adulta, l’ho riscoperto in volume, leggendolo per intero e rendendomi conto – anche alla luce della storia personale del suo autore e del contesto politico dell’Argentina – di quanto fosse un’opera profonda e stratificata.

Pubblicata a puntate tra il 1957 e il 1959 sulla rivista Hora Cero, L’Eternauta nasce dalla penna di Héctor Germán Oesterheld e dalle matite di Francisco Solano López. È un fumetto di fantascienza post-apocalittica, forse il capostipite dell’Historieta argentina, quella corrente fumettistica che tra gli anni cinquanta e ottanta ha prodotto opere memorabili. In quel racconto cupo e visionario, Oesterheld intercetta le tensioni politiche dell’epoca e, con inquietante preveggenza, utilizza una misteriosa invasione aliena come metafora del sorgere di un regime autoritario che annienta ogni forma di dissenso.

Diversi anni dopo la pubblicazione de L'Eternauta, l’Argentina cadde davvero sotto una feroce dittatura militare. Migliaia di oppositori furono arrestati, torturati, fatti sparire. Tra le vittime, lo stesso Oesterheld – ormai attivista politico – e le sue quattro figlie, tutte sequestrate e uccise da squadre armate.

Conoscendo questa storia, diventa impossibile leggere L’Eternauta come un semplice fumetto di genere. È un’opera che grida resistenza e che denuncia l’oppressione. Ecco allora che torno alla mia perplessità iniziale. Ha senso riproporre oggi una storia scritta più di sessant’anni fa così radicata nel suo tempo e nel suo luogo? Guardando il mondo di oggi, con i suoi nuovi autoritarismi, le guerre alle porte dell’Europa, la striscia di Gaza e il risorgere di vecchi fantasmi, la risposta sembrerebbe ovvia. Ma quanto i produttori saranno davvero capaci di interpretare questa chiave, e quanto invece si limiteranno a offrire l’ennesima distopia da catalogo?

La serie è composta da sei episodi ed è ambientata a Buonos Aires ai giorni nostri. E' una produzione argentina a tutti gli effetti, prodotta, sceneggiata e diretta da Bruno Stagnaro. Il protagonista, Juan Salvo (interpretato da Ricardo Darín), si trova a casa con un gruppo di amici quando un improvviso black-out precede una misteriosa nevicata che inizia a cadere sulla città. Ben presto si capisce che non è neve, ma una sostanza tossica capace di uccidere all’istante chiunque venga esposto. In un primo momento Juan e i suoi amici cercano di unire le forze per salvarsi e proteggersi, poi, dopo aver costruito delle rudimentali tute per potersi muovere all’esterno, nel cercare di comprendere l’origine di questa letale minaccia, scoprono che la nevicata è solo l’inizio di un’invasione aliena pianificata e stratificata.

La serie mantiene un ritmo lento e riflessivo, decisamente lontano dai canoni dell’action che siamo abituati a vedere. Ma questo, almeno per quanto mi riguarda, non mi disturba. L’atmosfera sospesa e di attesa, rispecchia bene la tensione del fumetto originale. L’elemento più interessante resta forse proprio la scelta di raccontare l’apocalisse da un punto di vista umano e intimista. Il protagonista è un uomo qualunque, un eroe per caso, in bilico fra i suoi affetti, misteriose visioni, e la necessità di sopravvivere in un mondo diventato improvvisamente ostile. La recitazione è buona, la fotografia efficace, soprattutto nei momenti in cui Buenos Aires diventa un deserto bianco, silenzioso e mortale. Anche le creature e gli effetti speciali – pur senza strafare – risultano convincenti.

Il problema principale della serie è che sembra prevedibile. Lo scenario post-apocalittico è solido, ma fatica a sorprendere. In sessant’anni abbiamo visto decine di libri, film e serie simili, e oggi la storia appare poco originale. Ci sono pochi sussulti, pochi momenti davvero memorabili. E soprattutto, manca quasi del tutto il sottotesto politico. Dove il fumetto era un grido di allarme e denuncia, qui la metafora si fa opaca, quasi assente. Rimane un messaggio di resistenza collettiva, sì, ma generico, annacquato. Non c’è il peso della storia, non c’è quel senso di urgenza che rendeva L’Eternauta così potente.

Alla fine, ci troviamo davanti a una serie ben confezionata, con buoni attori e una regia solida, ma che rischia di confondersi con tante altre produzioni simili. Una seconda stagione è già stata annunciata, e forse ci sarà spazio per approfondire meglio alcune tematiche solo accennate.

Nel frattempo, se questa serie servirà almeno a spingere qualche spettatore curioso a riscoprire il fumetto originale – recentemente ripubblicato da Panini in una bellissima edizione orizzontale – allora avrà comunque fatto qualcosa di importante.

Serie TV

Ash - Cenere mortale

di Flying Lotus

Flying Lotus, al secolo Steven Ellison, è un artista poliedrico tra i più visionari della scena contemporanea. Conosciuto soprattutto per la sua produzione musicale nel campo dell’hip hop sperimentale e dell’elettronica, Ellison ha sempre intrecciato suono e immagine, coltivando un forte legame con il linguaggio cinematografico. Dopo l’esordio dietro la macchina da presa con Kuso del 2017 e un episodio per V/H/S/99 nel 2022, torna alla regia con Ash, un horror fantascientifico che riscrive la paura nello spazio attraverso la lente distorta e allucinata del suo immaginario. Un film che fonde suggestioni videoludiche, di cui Ellison è un grande appassionato, con il retaggio di cult come Alien, Punto di non ritorno e La Cosa, trasformando l’omaggio in visione personale e contaminata.

Il film è ambientato su un pianeta remoto, noto come "Ash", dove un gruppo di giovani scienziati e ricercatori ha costruito una stazione spaziale per determinare se il luogo sia potenzialmente abitabile. Al suo risveglio, però, la protagonista Riya Ortiz (Eiza González) si ritrova circondata dai cadaveri dei suoi compagni di equipaggio, senza memoria degli eventi recenti e tormentata da visioni disturbanti e frammentarie. Mentre tenta di ricostruire l’accaduto, la stazione viene raggiunta da Brion Cargyle (Aaron Paul), un pilota solitario che sostiene di essere stato inviato in risposta a un segnale di soccorso. Costretti a collaborare per sopravvivere in un ambiente sempre più ostile e alienante, i due si troveranno immersi in un incubo in cui nulla è come sembra, dove la realtà si sfalda e il confine tra ciò che è umano e ciò che non lo è si fa sempre più sottile.

La storia si sviluppa in modo frammentato con la bella, ma poco convincente, protagonista che cerca di rimettere insieme i pezzi, guidata da flashback disturbanti e visioni psichedeliche. Alla fine il film risulta essere più allucinato che coinvolgente dove il montaggio frenetico e l’espediente dell’amnesia, più che alimentare il mistero, sembrano coprire le debolezze della sceneggiatura e abbassare la tensione.

Dal punto di vista visivo, Ash si svolge prevalentemente al buio, con un largo uso di luci colorate fluorescenti a intermittenza. Scelta stilistica affascinante, almeno per coloro che non sono fotosensibili. Flying Lotus– che compare brevemente in un flashback – non lesina sullo splatter e sul body horror, regalando nel finale un tripudio di deformazioni e mostri tentacolari che farebbe felice anche John Carpenter (e probabilmente anche qualche gamer nostalgico di Dead Space). Non essendo un grande intenditore di videogiochi, il film, sia per l'ambientazione che per la coloratissima fotografia mi ha ricordato Terrore nello spazio di Mario Bava. Un riferimento forse casuale ma che ho molto apprezzato. Bello anche il design delle tute spaziali, originale e visivamente efficace. La colonna sonora, ovviamente, è firmata dallo stesso Flying Lotus, che realizza un elettronica sospesa tra i synth cosmici di Vangelis e il minimalismo ipnotico del già citato Carpenter.

In conclusione, Ash è un film che intrattiene, visivamente interessante, e che rivela una sincera passione per la fantascienza videoludica e i B-movie vintage. Peccato che tutto questo amore finisca per strabordare, rendendo l’esperienza più derivativa che memorabile. Un bel trip, ma niente che non si sia già visto, e in alcuni casi, meglio.

Ash - Cenere mortale è attualmente disponibile su Prime Video.

The Beast (La Bête)

di Bertrand Bonello

The Beast (La Bête) di Bertrand Bonello è un film del 2023 liberamente ispirato al racconto La bestia nella giungla di Henry James, ma completamente rielaborato in chiave sci-fi e psicologico-esistenziale.

È un film complicato e straniante, che fonde melodramma, distopia e romanticismo tragico attraversando tre epoche diverse (inizio 900, 2014 e 2044).

In un futuro prossimo dominato dall’intelligenza artificiale, dove le emozioni sono considerate un ostacolo all’efficienza, Gabrielle (Léa Seydoux) è costretta a sottoporsi a un processo di purificazione per poter accedere a una vita professionale più interessante. La procedura prevede la liberazione dai traumi e dai sentimenti, ma il viaggio nella memoria si trasforma in qualcosa di più profondo, un ritorno ciclico alle sue vite passate, tutte segnate dall'amore per Louis (George MacKay) e da un’inquietudine persistente. Un presentimento che qualcosa di terribile stia per accadere, che una "bestia" voglia farle del male. Un legame misterioso li unisce e li separa, condannandoli a ritrovarsi senza mai potersi davvero appartenere. Un amore destinato a ripetersi, ma non a compiersi.

The Beast è un film molto complesso e stratificato, che mi ha disorientato e colpito. Impegnativo, decisamente, ma profondamente coinvolgente. Il film si apre con Gabrielle, un’aspirante attrice nella Los Angeles del 2014, mentre gira uno spot pubblicitario davanti a un green screen. Una sequenza ironica e significativa che sembra prendere di mira il cinema hollywoodiano contemporaneo, sempre più dipendente dalla CGI e dalla simulazione.

L’intelligenza artificiale è uno dei temi portanti del film, ma non è il solo. Bonello — che prima di questo film non conoscevo — costruisce un racconto frammentato che attraversando tre epoche (belle époque, presente e futuro) ci racconta la progressiva disumanizzazione dei sentimenti, in un mondo che li considera scarti. Nella Parigi del 1910, Gabrielle è la moglie di un imprenditore che produce bambole dal volto inespressivo, le stesse che sembrano anticipare la Gabrielle del 2044, un essere umano "purificato", svuotato di emozioni per funzionare meglio in una società ipercontrollata. La neutralità emotiva diventa un requisito per l’integrazione, come se i sentimenti e le emozioni fossero un virus da debellare.

Ma qual'è la “bestia” che dal titolo al film? La disumanizzazione? Oppure, e qui entriamo nelle mie riflessioni personali, la vera bestia è la paura di non riuscire ad amare. La paura di esporsi, di soffrire, di perdere il controllo. Una paura che ci paralizza, ci rende sterili, ci impedisce di vivere davvero. È l’incapacità di relazionarsi con semplicità, schiacciati da ansie profonde e radici difficili da estirpare. È la paura della morte, della solitudine, del rifiuto. Quel terrore cieco che alimentiamo nella nosta mente, fino a renderlo reale.

La Gabrielle del futuro è costretta a diventare un algoritmo. Le sue scelte devono essere sempre razionali, corrette, "giuste". Ma l’amore non è mai giusto. È disturbante, ingestibile, profondamente umano. Il suo rapporto con Louis è sfuggente, impossibile, fino a diventare una minaccia. Nel presente, Louis è un uomo solo e frustrato, un incel — individui che trasformano il senso di esclusione e rifiuto in risentimento, talvolta in rabbia repressa. Una figura minacciosa, che implode in violenza.

In tutto questo Bonello inserisce due eventi catastrofici — l’alluvione di Parigi del 1910 e un terremoto — come metafore di un’emotività repressa che, prima o poi, torna a galla in modo incontrollabile. E dove Hitchcock o Poe avrebbero messo un corvo, Bonello lascia svolazzare un piccione dentro casa, banale ma sinistro presagio di sciagura.