L'assedio dei morti viventi

di Bob Clark

Tra i vecchi horror dei primi anni settanta ho recuperato L'assedio dei morti viventi (in originale Children Shouldn't Play with Dead Things), misconosciuto e bizzarro zombie-movie di Bob Clark, regista che il pubblico horrorifico ricorda soprattutto per il più celebrato Black Christmas. Realizzato con appena cinquantamila dollari e girato in soli quattordici giorni su un'isoletta remota al largo della Florida, il film rappresenta una delle primissime risposte cinematografiche al seminale La notte dei morti viventi di George Romero, uscito appena quattro anni prima.

La storia segue una compagnia teatrale guidata dall’arrogante e megalomane Alan (interpretato da Alan Ormsby), che decide di trascorrere una notte su un’isola cimitero al largo di Miami, nota per ospitare le spoglie di criminali e reietti della società. Quello che nasce come uno scherzo di cattivo gusto, un gioco pensato per mettere alla prova il coraggio del gruppo e alimentare dinamiche di potere e umiliazione, prende una piega decisamente più pericolosa quando Alan, brandendo un grimorio di magia nera, tenta di risvegliare i morti. Tra risate nervose, tombe profanate e battute di pessimo gusto rivolte ai cadaveri, l’atmosfera inizialmente ludica e sarcastica lascia spazio al puro terrore nel momento in cui i morti cominciano a sollevarsi dalle loro tombe, affamati di carne umana. Assediati e costretti a barricarsi in una casa sull’isola, i ragazzi si trovano a fronteggiare un incubo che loro stessi hanno evocato.

L'assedio dei morti viventi vive di una dualità spiazzante. Per buona parte della durata, Clark sceglie di percorrere la strada dell'umorismo macabro, quasi grottesco, puntando tutto sull'atmosfera sinistra che avvolge l'isola. Solo nel finale il film getta la maschera e sfoggia il suo lato più cruento, con gli zombie cannibali che assediano i protagonisti in una sequenza che richiama inevitabilmente l'iconica casa sotto assedio di Romero.

Nonostante una povertà di mezzi evidente, una fotografia che risente del tempo e un cast non sempre all’altezza, elementi che lo collocano a pieno titolo nel territorio del b-movie, il film di Clark riesce comunque a funzionare. Il cimitero notturno, la nebbia che si insinua tra le lapidi e l’isolamento dell’isola costruiscono un’atmosfera lugubre sorprendentemente efficace. Il make-up curato dallo stesso Ormsby, pur con pochi mezzi, risulta spesso inquietante, mentre la colonna sonora di Carl Zittrer, fatta di suoni distorti, feedback elettronici e percussioni ossessive, contribuisce in modo decisivo a rendere l’esperienza straniante. Certo, bisogna chiudere un occhio su certi comportamenti privi di logica dei protagonisti e su una prima parte, quella più scherzosa e ironica, che risulta tirata troppo per le lunghe, anche certe scene dell'assedio finale non sono del tutto riuscite. Eppure, con tutti i suoi limiti, L’assedio dei morti viventi possiede un fascino difficile da negare. Personalmente, avrei gradito un pò più di sangue e sbudellamenti, sopratutto nei confronti dell'irritante personaggio interpretato da Ormsby, ma la vera forza del film sta nel grottesco e nell'intelligenza di non prendersi troppo sul serio. È affascinante notare come l’idea di un gruppo di ragazzi che evoca il male attraverso un libro proibito sarebbe diventata, dieci anni dopo, il cuore pulsante de La Casa di Sam Raimi. Vedere i semi di un futuro capolavoro all’interno di questo piccolo film a basso budget è un piacere che solo il cinema di genere sa regalare.

L’assedio dei morti viventi non è un film perfetto, ma resta un esperimento coraggioso e sincero, capace di contribuire alla definizione dell’immaginario zombie post-Romero e di ispirare alcune delle opere più iconiche che sarebbero venute dopo. Un tassello forse minore, ma tutt’altro che trascurabile, nella storia dell’horror indipendente.

Film

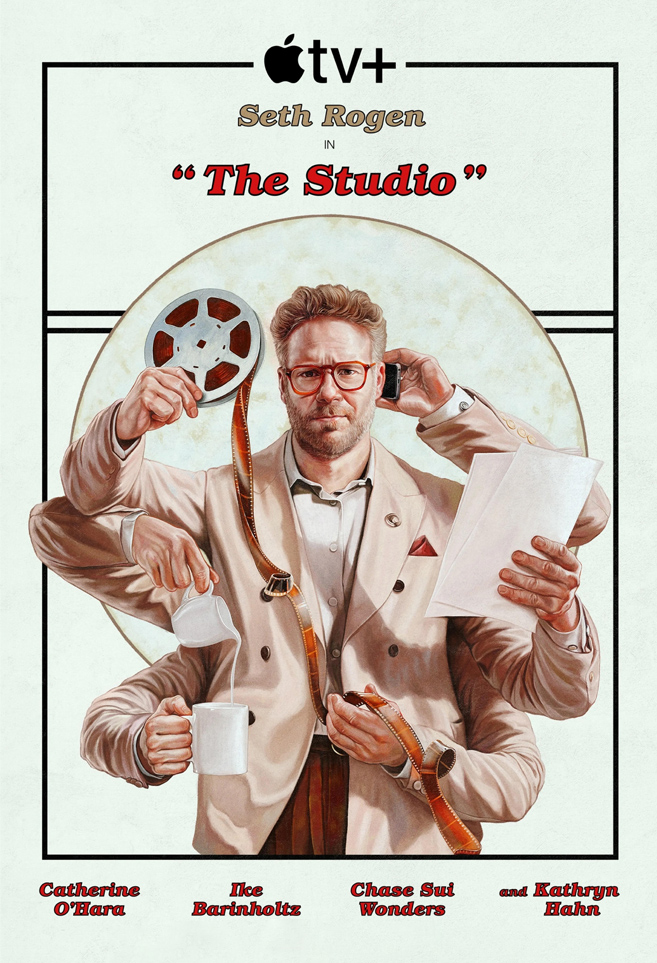

The Studio

Seth Rogen, Evan Goldberg

Ho adorato Boris, la serie che prendeva in giro la mediocrità delle produzioni televisive italiane con cinismo, sarcasmo e irriverente intelligenza. Quando ho sentito parlare di The Studio, serie televisiva di Apple TV+ ambientata nel mondo dell'industria cinematografica hollywoodiana, l'associazione alla mitica serie con Pannofino e compagni è stata immediata. Il "Boris americano", ho letto da più parti. Ovviamente, vedendo i dieci episodi, le analogie finiscono rapidamente, perché stiamo parlando di due realtà completamente diverse. In Boris il regista René Ferretti, il giovane stagista Alessandro, e tutti gli attori e tecnici impegnati a realizzare fiction di dubbio gusto fatte "a cazzo di cane" con quattro spicci nei capannoni di Cinecittà, vivono continuamente di compromessi, mediocrità, precarietà lavorativa e senso di rassegnazione. The Studio è invece ambientata nella sfavillante, ricca e autoreferenziale Hollywood contemporanea, con celebrità che interpretano se stesse, macchine di lusso, ville a Beverly Hills e budget da capogiro. Mondi agli antipodi, eppure uniti da un filo sottile: la consapevolezza che il sistema dell'intrattenimento, qualunque esso sia, è una macchina paradossale dove l'arte e il business convivono in un equilibrio precario, spesso grottesco.

The Studio è scritta e diretta da Seth Rogen, che interpreta anche il protagonista, ed Evan Goldberg, due autori affermati nell'ambito della commedia hollywoodiana con tanti film all'attivo e una collaborazione che dura da anni. Non li conoscevo – la commedia di facile consumo non è propriamente il mio genere preferito – ma la satira e i racconti che scavano dentro l’industria cinematografica mi hanno sempre affascinato.

The Studio segue le tragicomiche vicende di Matt Remick (interpretato dallo stesso Rogen), un produttore che ha fatto gavetta per vent'anni nei Continental Studios e che improvvisamente si ritrova promosso a capo dello studio. La sua mentore Patty Leigh (Catherine O'Hara) è stata silurata dal nuovo CEO (Bryan Cranston) e Matt si ritrova a ereditare non solo la poltrona, ma anche una missione impossibile: tenere in piedi uno studio in crisi, far quadrare i conti e, se possibile, produrre film che abbiano ancora un senso artistico. Il problema è che Matt è un cinefilo autentico, uno che sogna di fare "cinema d'autore" ma che deve invece dare il via libera a un film sul pupazzo della Kool-Aid, nel disperato tentativo di replicare il caso Barbie.

La serie ci accompagna episodio dopo episodio attraverso i suoi tentativi goffi e disastrosi di tenere in piedi questa impossibile quadratura del cerchio: da una parte le pressioni di Griffin che vuole fare soldi a palate, dall'altra il suo disperato bisogno di dare un senso artistico a tutto quello che tocca. Ogni puntata è una piccola catastrofe. Matt prova a coinvolgere Martin Scorsese in un progetto improbabile salvo poi dovergli dare il benservito, si intrufola sul set di Sarah Polley causando disastri durante un piano sequenza (peraltro la serie fa grande uso di piani sequenza), deve dire a Ron Howard che il finale del suo film va accorciato, affrontando un trauma mai risolto. Il tutto in un crescendo di equivoci, imbarazzi e situazioni surreali che restituiscono l’idea di un sistema sempre sull’orlo del collasso.

Intorno a lui si muove un cast di ottimi comprimari: il vice cinico e opportunista Sal (Ike Barinholtz), la responsabile marketing Maya (Kathryn Hahn), l’ambiziosa assistente Quinn (Chase Sui Wonders). E poi ci sono loro: le guest star. Perché The Studio è anche e soprattutto un grande gioco di camei, con attori e registi che interpretano versioni esagerate e autoironiche di se stessi. Oltre ai già citati Scorsese, Howard, Polley e Lee, sfilano Zoë Kravitz, Anthony Mackie, Charlize Theron, Olivia Wilde, Zac Efron, Ice Cube, Steve Buscemi, Adam Scott e molti altri.

Al di là di qualche episodio meno centrato, The Studio è una parodia intelligente che funziona su più livelli, riescendo a essere insieme una lettera d'amore al cinema e una denuncia spietata dei meccanismi che lo stanno uccidendo. Rogen e Goldberg mettono in scena tutte le contraddizioni del cinema contemporaneo: l’ossessione per i franchise, le pressioni degli algoritmi e dello streaming, i discorsi sull'inclusività trasformati in operazioni di marketing, le Big Tech pronte a fagocitare Hollywood. È una satira brillante e maliconica che non ride dei personaggi, ma con loro. Il protagonista, Matt, diventa così simbolo di una generazione sospesa tra amore sincero per il cinema e la consapevolezza che il sistema è irrimediabilmente intrappolato in meccanismi ripetitivi e spesso distruttivi. Eppure, quando tutto si allinea e nasce un bel film, come dice Patty, "è per sempre". E questa speranza, per quanto fragile, vale ancora la pena di essere coltivata.

Unicorni

di Michela Andreozzi

Il binomio tra commedia e cinema italiano, sopratutto quello degli ultimi decenni, non è esattamente nelle mie corde. Eppure, ogni tanto, spunta qualcosa di interessante.

Unicorni, film di Michela Andreozzi, non è la solita commedia drammatica all’italiana che strizza l’occhio al pubblico cercando il facile consenso, ma un film che affronta un tema delicato come l’identità di genere nei bambini senza scadere in facili moralismi e toni predicatori.

La storia ruota attorno a Blu, un bambino di nove anni (interpretato dall’esordiente Daniele Scardini), che ama indossare abiti femminili. I suoi genitori, Lucio ed Elena (Edoardo Pesce e Valentina Lodovini), si definiscono aperti e progressisti. Lui è un brillante conduttore radiofonico, lei porta avanti con passione il negozio di restauro di famiglia. Insieme hanno costruito una famiglia allargata che ama definirsi "open", un ambiente in cui Blu può sentirsi libero di esprimersi. Ma solo tra le mura domestiche, come se quella libertà fosse qualcosa da proteggere più che da condividere.

Quando il bambino annuncia di voler partecipare alla recita scolastica vestito da Sirenetta, le certezze dei genitori iniziano a incrinarsi. Quella che per Lucio sembrava un’apertura mentale si rivela improvvisamente per ciò che è davvero: la paura del giudizio degli altri. Per affrontare questa crisi, Lucio ed Elena entrano a far parte di un gruppo guidato da una psicologa (interpretata dalla stessa Andreozzi), avviando un percorso che li costringerà a mettere in discussione non solo le proprie convinzioni, ma anche il loro modo di essere genitori.

Unicorni ha un problema strutturale. E' un racconto che risente di una scrittura generazionale che cerca di esprimere il proprio disagio piuttosto che immergersi nel labirinto emotivo di chi quella 'diversità' la abita con naturalezza. Il risultato è un film che a volte sembra più interessato ai genitori che al protagonista, come se Blu fosse più un catalizzatore narrativo che il vero protagonista. Eppure, nonostante questo limite, il film funziona. E funziona perché riesce a essere onesto nelle sue intenzioni.

Al netto di alcune caratterizzazioni un po' troppo macchiettistiche, come quella dello "zio eterobasico" interpretato da Lino Musella, che insieme alla trucida ex moglie e al figlio incarna la tipica famiglia di destra più becera del nostro paese, o quella dello stesso Lucio, uomo di sinistra aperto che abbraccia la cultura “woke” e ordina una centrifuga al fast food (perché anche l'alimentazione è una dichiarazione politica, evidentemente), il film riesce comunque a sorprendere ed emozionare. Fa sorridere nei momenti giusti senza mai ridicolizzare il dramma che sta raccontando. Fa riflettere sulla genitorialità contemporanea, su quanto sia difficile essere davvero aperti quando quella apertura mette alla prova non le proprie idee, ma le proprie paure. E, soprattutto, tocca il cuore. Perché al di là degli stereotipi, Unicorni parla di amore incondizionato, di quel momento in cui un genitore deve scegliere se continuare a proteggere i propri sogni sul figlio o iniziare a proteggere i sogni del figlio.

Molto buona l'interpretazione di Edoardo Pesce. Dopo averlo visto nei panni del brutale ex pugile di Dogman, vederlo qui nel ruolo di un padre sensibile, diviso tra l'intellettualismo progressista e le paure più profonde, è la dimostrazione che quest'attore non recita se stesso ma sa davvero abitare i suoi personaggi. E poi c’è il giovanissimo Daniele Scardini, una sorta di Lucio Corsi in miniatura, che con il suo aspetto fragile e la sua forza interiore dà voce a tutti i bambini vittime di bullismo fin dall'asilo per la colpa di essere semplicemente diversi. È lui il vero cuore pulsante del film, è lui a guidare il cambiamento degli altri personaggi, perché mentre gli adulti si perdono nei loro dubbi esistenziali, Blu ha già trovato la sua strada.

Al netto delle sue semplificazioni, il messaggio finale è chiaro e necessario: bisogna accettare i nostri figli per quello che sono, non per quello che vorremmo che fossero. Perché in fondo, la vera magia non sta nel trasformare qualcuno in qualcos'altro, ma nel lasciargli lo spazio necessario per splendere dei propri colori. Anche se quei colori, ai nostri occhi, sembrano appartenere a un mondo che non ci appartiene.

Film

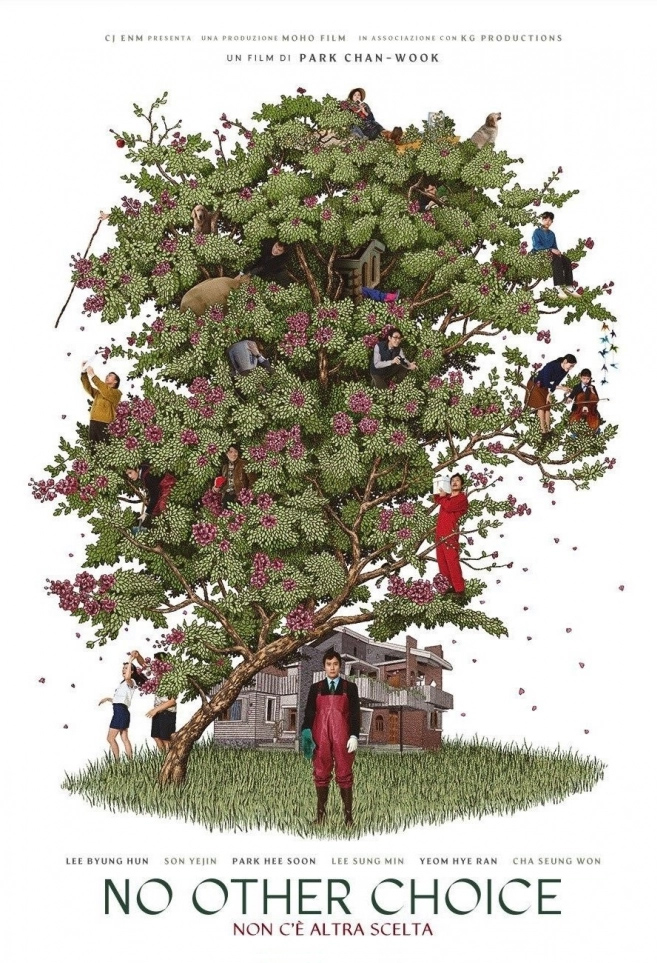

No Other Choice

di Park Chan-wook

Presentato in concorso alla Mostra di Venezia 2025, No Other Choice - Non c'è altra scelta è l'ultimo film del regista sudcoreano Park Chan-wook che dopo le atmosfere rarefatte e liriche di Decision to Leave torna al thriller, ma con un tono decisamente più grottesco, adattando il romanzo The Ax di Donald E. Westlake, già portato sullo schermo da Costa-Gavras nel 2005.

Il protagonista è Man-su (Lee Byung-hun), specialista nella produzione cartaria con venticinque anni di servizio alle spalle, due figli, una moglie, due cani e una bella casa con giardino. Poi arriva il licenziamento. Inaspettato, brutale, definitivo. L’azienda viene acquisita dagli americani, le macchine sostituiscono gli uomini e Man-su si ritrova senza lavoro. Convinto di trovare rapidamente un nuovo impiego, inizia a inviare curriculum alle aziende di settore, ma i mesi passano e le risposte negative si accumulano. La famiglia è costretta a tagliare le spese superflue, il mutuo diventa un problema concreto, la sicurezza economica si sgretola. Disperato e sempre più ossessionato dall’idea di recuperare il suo posto nel mondo, Man-su elabora un piano tanto geniale quanto terrificante: individuare tutti i candidati più qualificati per una posizione manageriale nell’industria cartaria ed eliminarli uno a uno, riducendo la concorrenza fino a rendersi l’unico candidato disponibile.

Quello che Park Chan-wook mette in scena è un pezzo di cinema magistrale, una commedia nerissima, densa e stilisticamente impeccabile. La regia è dinamica, ricca di movimenti di macchina audaci, dissolvenze eleganti e transizioni che legano le scene con un ritmo che non si spezza mai. Anche il montaggio è esemplare, ogni sequenza ha il peso giusto, senza eccessi né ridondanze. Dal punto di vista narrativo, se in passato il regista ci ha abituati a violenze esplicite e vendette epiche, qui troviamo invece un’orchestrazione raffinata del grottesco. Emblematica la sequenza centrale, quella in cui il protagonista si trova in casa di una vittima con la musica sparata a volume altissimo per coprire gli spari, che diventa un balletto tragicomico di incompetenza e disperazione.

Si ride, ma a denti stretti. Le situazioni sono talmente assurde da risultare dolorosamente reali e riconoscibili. Il film diventa così uno spaccato feroce e impietoso del capitalismo contemporaneo, raccontando lo sgretolamento della classe media, quella fascia sociale che si credeva al sicuro e che invece scopre di essere altrettanto precaria, mentre la manovalanza viene progressivamente sostituita dall’automazione e dall’intelligenza artificiale. Emblematica, in questo senso, la scena finale in cui Man-su si ritrova solo in una fabbrica completamente automatizzata, unico essere umano in un mare di macchine. L’ironia è crudele: ha ottenuto esattamente quello che voleva, ma il prezzo da pagare è l’umanità stessa.

Mi hanno colpito anche le immagini del disboscamento operato dai robot nei titoli di coda. Sarà che recentemente ho visto Train Dreams di Clint Bentley, ambientato nei primi anni del secolo scorso, ma vedere il sudore fisico e il tormento interiore dell’uomo in lotta con la foresta, venire sostituiti un secolo dopo da un'automatizzazione priva di anima e di rimorso, perché incapace di ricordare il mondo che sta cancellando, è una riflessione profondamente sconcertante.

Alla fine il protagonista di No Other Choice, non avendo altra scelta che uccidere per ottenere un posto di lavoro e riappropriarsi dei privilegi della sua classe sociale - la casa, i cani, l’abbonamento a Netflix (bella frecciata di Park) - preferisce diventare il guardiano di un deserto meccanizzato che non ha più bisogno della sua etica, ma solo della sua silenziosa complicità.

Amaro e spietato.

Film

La mia famiglia a Taipei

di Shih-Ching Tsou

A Natale, scansando il cinepanettone di turno e l'ennesimo blockbuster americano, se cerchi bene puoi ancora imbatterti in piccoli gioielli nascosti. Certo, gli viene riservata la sala più piccola e scrausa del multisala, ma sempre meglio di niente. In questo, ammetto che vivere in una grande città è un bel privilegio perchè questi film, in provincia, spesso non vengono nemmeno distribuiti.

Presentato alla Semaine de la Critique di Cannes e premiato come miglior film alla Festa del Cinema di Roma, La mia famiglia a Taipei (titolo originale Left-Handed Girl) è diretto dalla regista taiwanese Shih-Ching Tsou e scritto insieme a Sean Baker, il cineasta di Anora, con cui collabora da oltre vent'anni.

La storia segue la vita di Shu-Fen, una madre single che, insieme alle sue due figlie, decide di trasferirsi a Taipei per provare a ricominciare aprendo un chiosco di noodle all’interno di un mercato notturno pulsante e caotico, vero cuore della città.

I-Ann, la figlia maggiore, ribelle e sfacciata, ha da poco abbandonato la scuola e si guadagna da vivere lavorando in un banco che vende betel nut. I-Jing, la più piccola, ha solo cinque anni e passa le sue giornate fra il mercato e la scuola, osservando il mondo degli adulti con occhi curiosi e indomiti. La sua innocenza entra in crisi quando il nonno, ancorato a credenze tradizionali, la rimprovera per l’uso della mano sinistra, definendola “la mano del diavolo”. I-Jing è mancina e, convinta che quella mano sia davvero un’aberrazione capace di portare solo sventure, comincia a usarla di nascosto, finendo per rubare piccoli oggetti al mercato, come se quella sinistra proibita avesse una volontà propria.

Intorno a questo rapporto disturbante con la mano sinistra si intrecciano le difficoltà economiche di Shu-Fen, le scelte impulsive di I-Ann e i segreti taciuti fra le generazioni, rivelando progressivamente le crepe di una famiglia che cerca di restare a galla in una metropoli che non aspetta nessuno.

Nonostante sia stato girato in gran parte con un iPhone, il film non soffre affatto di una qualità "povera". Al contrario, si presenta con una fotografia vibrante, vivace, sorprendentemente colorata. Le lunghe inquadrature seguono le protagoniste attraverso i vicoli stretti e affollati del mercato notturno, tra luci al neon e bancarelle che traboccano di vita. La scelta dell’iPhone non è casuale, ma consente a Tsou di insinuarsi negli spazi più angusti, di seguire I-Jing all’altezza dei suoi occhi, catturando l’intimità claustrofobica di un appartamento minuscolo, il caos sensoriale del mercato e la sua impotenza di fronte alle liti rumorose e ai risentimenti degli adulti.

Il film si prende il suo tempo, costruendo lentamente un mosaico di piccole sfumature disseminate lungo il percorso. Poi, nel finale, durante una festa di famiglia, tutto esplode. I segreti vengono a galla e gli elementi, come tasselli di un puzzle, si ricompongono in un quadro vivido ed emotivamente intenso.

È qui che emerge con chiarezza la critica sociale che attraversa tutta la narrazione: la condizione delle donne nella moderna società taiwanese, sospesa tra tradizione oppressiva e un’idea di modernità che spesso si rivela solo apparente. Le betel nut girls, giovani donne che vendono noci di betel in abitini succinti lungo le strade illuminate, sono una delle incarnazioni più esplicite di una società che continua a mercificare i corpi femminili.

Le tre generazioni di donne protagoniste raccontano ciascuna a modo proprio questa gabbia invisibile: la madre single abbandonata e oberata di debiti, la figlia maggiore ridotta a oggetto dello sguardo maschile, la bambina già marchiata come "sbagliata" perche è mancina.

Eppure il film di Tsou non è disperato. C’è un’ironia agrodolce che attraversa la narrazione, una tenerezza nei piccoli gesti di affetto tra sorelle e, soprattutto, nella capacità di questa famiglia di donne di andare avanti nonostante tutto.

La mia famiglia a Taipei non è un film perfetto. Alcuni potrebbero avvertire una certa lentezza e, a tratti, la narrazione perde un po’ di ritmo. Ma per chi, come me, ama perdersi in culture e luoghi così distanti dai nostri, potrebbe rivelarsi una bella sorpresa. Un'esperienza cinematografica che scalda il cuore.

Film

Le città di pianura

di Francesco Sossai

Trovare un film italiano interessante, oggi, è un po’ come scovare un vinile raro in un mercatino dell’usato. È successo con Le città di pianura, l’opera seconda di Francesco Sossai, presentata nella sezione Un Certain Regard del festival di Cannes. Insieme al co-sceneggiatore Adriano Candiago, Sossai torna a raccontare la sua terra, quel Veneto fatto di bar di provincia, strade dritte e notti che sembrano non finire mai. Non c’è nulla di costruito o di programmatico in questo racconto. Il film nasce quasi di getto, scritto attraversando gli stessi luoghi che poi finiscono sullo schermo, lasciando che il paesaggio, più che la trama, detti il ritmo e la direzione.

Carlobianchi e Doriano, interpretati da Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla, sono due cinquantenni legati da un’amicizia alcolica e da un’esistenza vissuta ai margini di qualsiasi forma di responsabilità. La loro ossessione è una sola, trovare l’ultimo bicchiere della serata, quello definitivo, che naturalmente non arriva mai. In attesa del ritorno dall’Argentina del loro amico Genio, previsto per il giorno dopo, decidono di mettersi in viaggio notturno verso Venezia, senza una vera urgenza se non quella di continuare a rimandare la fine.

Durante questa odissea sgangherata attraverso la pianura veneta, i due incrociano Giulio (Filippo Scotti), timido studente di architettura appena uscito da una festa di laurea. Lo trascinano con loro in un vagabondaggio fatto di bar, trattorie notturne e locali lungo statali dimenticate, dove il tempo sembra essersi fermato. Non c’è una meta precisa, solo la ricerca di un ultimo giro o di un tesoro che forse è poco più di un pretesto per non tornare a casa, per restare sospesi in un limbo dove il presente non riesce a farsi sentire. Giulio diventa così il testimone di un modo di vivere senza troppe domande, ma anche il protagonista involontario di un viaggio capace di aprirgli uno spiraglio su un’altra possibile idea di libertà.

Quello che colpisce, una volta usciti dalla sala, è la natura sincera, a tratti spietata, di un’Italia che esiste davvero ma che raramente trova spazio sullo schermo. C’è un’eco lontana delle zingarate di Amici miei e di quella spensieratezza un po’ cinica de Il sorpasso, ma qui il tono è più malinconico, più stanco. Scanzonato, a tratti comico nella sua ruvidezza, ma mai gratuito. Le città di pianura è un film che vive di contrasti: da una parte la sregolatezza di un’amicizia nata davanti a un bicchiere, dall’altra il rifiuto ostinato di un presente fatto di cemento, centri commerciali e autostrade che hanno progressivamente cancellato l’identità dei luoghi. Sossai sceglie di girare in una pellicola quasi sgranata che restituisce dignità ai volti e ai paesaggi, rifiutando la pulizia asettica del cinema moderno per abbracciare una verità più sporca e autentica. La pianura veneta diventa così uno spazio sospeso, dove il tempo sembra allungarsi e perdere consistenza.

La musica di Krano, con il suo folk sghembo cantato in dialetto, non è un semplice accompagnamento ma il battito cardiaco di un film che non vuole insegnare nulla, né tantomeno lasciare morali preconfezionate. È un’opera semplice, quasi nuda, che conquista con la sincerità di uno sguardo che sa ancora emozionarsi davanti a un orizzonte nebbioso. In fondo, Le città di pianura ci ricorda che l’unico atto di resistenza possibile contro un mondo dove gli operai vengono spremuti per una vita intera e congedati con ipocrita indifferenza, sia forse quello di perdersi. Vivere l’esperienza per il gusto di farlo, restare in movimento, cullati dalla nostalgia di un passato che forse non è mai esistito davvero, e continuare a scaldarsi con un ultimo sorso di grappa prima di affrontare il freddo della notte.

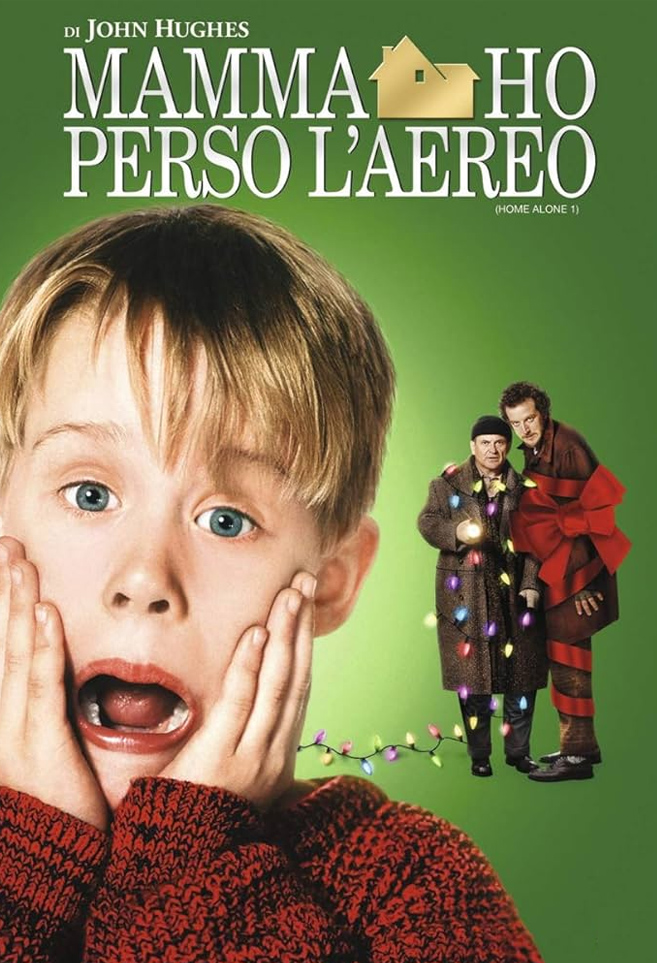

Mamma, ho perso l'aereo

di Chris Columbus

In mezzo agli horror, cinema "weird" e pellicole che hanno segnato la storia del cinema e ora di inaugurare una nuova sezione: quella dei film per famiglia. Breve premessa. Ho un figlio di otto anni particolarmente vivace, vive per il calcio, ha una predisposizione per le sitcom, e quella dipendenza magnetica per i video di YouTube tipica della sua generazione. Così, ho stabilito una nuova regola, una di quelle "imposizioni paterne" che servono a ricordare ai figli che esiste un mondo narrativo oltre gli short video, gli influencer e i contenuti pronti al consumo rapido. Quando è da me, si guarda un film. Punto. Per iniziare ho scelto il classico dei classici: Mamma ho perso l'aereo.

La storia la conosciamo tutti. Kevin (Macaulay Culkin), il più piccolo di una famiglia numerosa e caotica, viene dimenticato a casa durante la partenza frenetica per le vacanze di Natale a Parigi. Se per un attimo mettiamo da parte i dubbi legali su come si possa scordare un figlio e imbarcarsi su un volo transatlantico, quello che resta è il sogno di ogni ragazzino: una villa enorme a disposizione, pizza a colazione e nessuna regola. Ma il gioco si fa serio quando due ladri, Harry (Joe Pesci) e Marv (Harry Lime), decidono di svaligiare proprio casa sua. Kevin non si dà per vinto e trasforma la sua abitazione in un campo minato di trappole ingegnose, ferri da stiro volanti e fiamme ossidriche.

Ad essere onesti, se guardiamo il film con l'occhio smaliziato di chi negli anni novanta era già adulto e aveva gusti ben definiti, Mamma ho perso l'aereo si rivela una commedia natalizia piuttosto mediocre e scontata. Non c’è una scrittura sopraffina e la trama procede su binari che vedi arrivare da chilometri di distanza. Eppure, non sembra invecchiato di un giorno. Si è cristallizzato, diventando una delle pellicole per famiglie più conosciute, un oggetto di design della nostalgia che funziona ancora oggi.

Rivedendolo, ho notato come la pellicola sia quasi "innocua", una melassa natalizia sapientemente gestita da John Hughes e Chris Columbus, ma capace di intercettare paure e desideri universali. Mio figlio, ad esempio, è passato da un’ansia palpabile — quella sensazione di vulnerabilità di un bambino solo contro degli intrusi — a una risata liberatoria ed esplosiva durante la sequenza delle trappole (lo slapstick puro, vecchio stile).

In definitiva, il film è sopravvalutato? Probabilmente sì, se lo analizziamo con i criteri del grande cinema. Ma nella sua banale semplicità, rimane un porto sicuro. È un film che non chiede nulla se non di essere guardato tutti insieme per un'oretta e mezza.

Harold e Maude

di Hal Ashby

Visto parecchi anni fa su consiglio di un’amica che lo aveva eletto tra i suoi film del cuore. Harold e Maude, il titolo più celebre di Hal Ashby, resta uno dei gioielli più anticonformisti della Nuova Hollywood. Una commedia solo in apparenza leggera, attraversata da un sottile humor nero e da una malinconia dolceamara. Una storia d’amore, certo, ma anche un inno alla vita, alla libertà e al coraggio di essere se stessi.

Harold (Bud Cort) è un ragazzo ricco e annoiato con una passione morbosa per la morte. Passa le giornate a frequentare funerali di sconosciuti e a inscenare suicidi sempre più elaborati per terrorizzare la madre, una donna algida e ridicola che cerca disperatamente di ricondurlo alla normalità. Ad uno di questi funerali conosce Maude (Ruth Gordon), un'anziana donna di quasi ottant'anni, dallo spirito libero, appassionata della vita e profondamente anticonformista. Tra i due nasce un'amicizia improbabile che si trasforma lentamente in qualcosa di più profondo. Attraverso Maude, Harold impara a guardare il mondo con occhi nuovi, a scoprire la bellezza delle cose semplici e a capire che la vita, nonostante tutto, merita di essere vissuta.

Sebbene il film sia profondamente legato al suo tempo, dalle derive sessantottine allo spirito libertario della controcultura degli anni settanta, Harold e Maude conserva una vitalità sorprendente, capace di parlare ancora oggi con la stessa forza e tenerezza di allora. Certo, mettere in scena una storia d’amore tra un ventenne depresso e un’ottantenne eccentrica può sembrare ancor più dissacrante oggi, in un’epoca ossessionata dall’immagine e dalle etichette sociali. Ma è proprio qui che risiede la bellezza del film: Ashby non provoca per il gusto di scandalizzare. Harold e Maude si innamorano, punto. Non della loro età, non dei loro corpi, ma di chi sono davvero. È un amore che non chiede il permesso a nessuno, che se ne infischia delle convenzioni e che, proprio per questo, continua a essere necessario.

Il segreto del film sta nella sua capacità di affrontare temi universali come la vita e la morte senza mai prendersi troppo sul serio. La vitalità e la leggerezza, il coraggio di vivere in modo autentico, sono valori che non invecchiano mai. E Maude, con la sua filosofia anarchica e gioiosa, un po’ da figlia dei fiori, segnata da un passato di dolore (quel tatuaggio sul braccio che racconta più di mille parole) ma capace di trasformare la sofferenza in amore per la vita, resta ancora oggi una figura luminosa e rivoluzionaria.

Tanti i momenti per ridere — i finti suicidi di Harold, gli appuntamenti combinati organizzati dalla madre, il furto delle auto e le fughe rocambolesche con il poliziotto — ma altrettanti quelli per riflettere. Come la lezione sulla margherita, che diventa una metafora poetica dell’individualità e della bellezza della diversità, o la scena finale, che suggerisce che l’amore e la libertà, anche quando finiscono, lasciano una traccia che continua a far vivere.

Il tutto accompagnato dalle canzoni di Cat Stevens che ha contribuito a creare quell'alone di cult intorno alla pellicola.

La vendetta di Halloween - Trick 'r Treat

di Michael Dougherty

Ma sì, vediamoci un film di Halloween ad Halloween, come vuole la tradizione.

Mettendo da parte i soliti classici, la mia scelta è caduta su Trick ’r Treat – o, come l'hanno ribattezzato da noi con una certa fantasia, La vendetta di Halloween (evidentemente "Dolcetto o scherzetto" suonava troppo innocuo) – film americano del 2007 diretto da Michael Dougherty e prodotto da Bryan Singer, quello degli X-Men.

Cinque storie s'intrecciano nella notte di Halloween, legate dalla presenza di un piccolo mostriciattolo omicida travestito da Jack-o-lantern. Abbiamo un preside che nasconde un hobby piuttosto macabro, un gruppo di giovani che decide di fare uno scherzo di troppo, quattro ragazze a caccia di maschi che vanno a una festa assai particolare e una coppia che scopre, a proprie spese, cosa succede a chi non rispetta le regole della notte delle zucche.

Trick ’r Treat è uno di quei film che non vanno presi troppo sul serio.

Una commedia horror sbarazzina, ben confezionata e visivamente accattivante, che gioca con i cliché del genere alternando ironia, macabro e un tocco di nostalgia per certo cinema anni ottanta. Michael Dougherty costruisce un mosaico di storie intrecciate in perfetto stile Creepshow e I racconti della Cripta, omaggiando con intelligenza le atmosfere pulp e le morali beffarde di quelle antologie.

Previsto inizialmente per l’uscita in sala nel 2007, il film fu bloccato per motivi distributivi dalla Warner e distribuito solo due anni dopo direttamente in home video. Una sorte che ne ha però alimentato il fascino, trasformandolo col tempo in un piccolo cult di Halloween, riscoperto ogni ottobre da chi ama l’horror più giocoso e decorativo.

A mio avviso resta un film di intrattenimento, piacevole da guardare ma che scivola via con la stessa leggerezza con cui si scarta una caramella. Perfetto per la notte di Halloween, ma destinato a essere dimenticato non appena si spengono le zucche.

Film

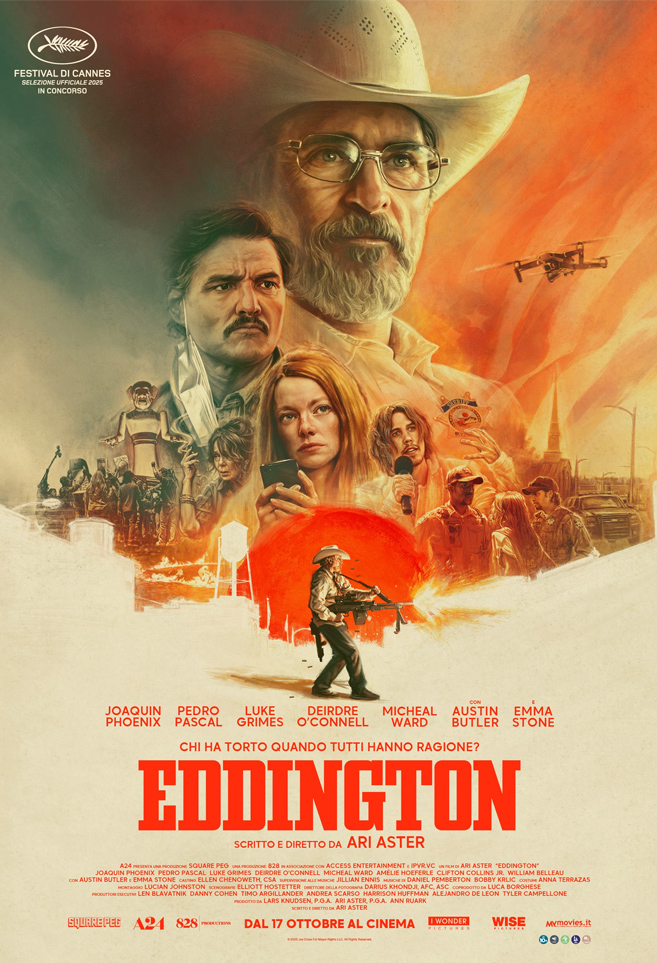

Eddington

di Ari Aster

Ari Aster, autore di Hereditary, Midsommar e Beau ha paura, è ormai considerato uno dei registi più interessanti del cinema di genere contemporaneo. Fin dai primissimi anni della sua carriera aveva in mente di realizzare Eddington, con l’intento di raccontare l’America di oggi attraverso un western contemporaneo. Presentato in concorso al Festival di Cannes, il film ha suscitato reazioni fortemente contrastanti. Alcuni critici hanno elogiato l’audacia politica e la volontà di usare il genere per parlare del presente, altri lo hanno definito sbilanciato, confusionario e dispersivo.

Io l’ho visto al cinema e devo dire che ancora lo devo metabolizzare... proverò a farlo scrivendo questa recensione.

Il film è ambientato durante la pandemia di Covid-19, nell’estate del 2020, in una cittadina immaginaria del Nuovo Messico chiamata Eddington, poco più di duemila abitanti. Lo sceriffo locale, Joe Cross (Joaquin Phoenix), non sembra particolarmente incline a rispettare le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria (come l’obbligo di indossare la mascherina) e finisce per scontrarsi con il sindaco Ted Garcia (Pedro Pascal), uomo dagli interessi poco chiari legati alla costruzione di un gigantesco data center nei pressi della città, impegnato nella campagna per la propria rielezione. Tra i due non corre buon sangue nemmeno sul piano personale, per vecchie ruggini che riguardano la moglie dello sceriffo, Louise (Emma Stone), una donna segnata dalla depressione, che secondo la madre di quest'ultima, figura ossessiva e complottista, sarebbe stata violentata da Garcia quando erano ragazzi.

Più per rivalsa che per reale convinzione politica, Cross decide di candidarsi a sindaco contro di lui. Mentre Eddington si frantuma sotto il peso delle paure collettive, dell’isolamento, della disuguaglianza e delle proteste del movimento Black Lives Matter (seguite alla morte di George Floyd da parte della polizia), Joe Cross, ferito anche dall’abbandono della moglie, attratta da Vernon Jefferson Peak (Austin Butler), un carismatico guru a capo di una setta che accoglie vittime di abusi, inizia a covare un senso di rivalsa che presto esploderà in tutta la sua violenza.

Insomma, come si intuisce da questa sinossi (e manca tanto altro, ve lo assicuro) qui c’è davvero tanta carne al fuoco. Sono molti i protagonisti, le storie e le sottotrame che si intrecciano. Eddington non è un film complesso, come poteva esserlo Beau ha paura, ma sicuramente è molto stratificato. Aster ingloba più generi, passando dal western alla satira, dalla commedia grottesca al thriller politico-sociale, usandoli con grande abilità per costruire un affresco beffardo e minaccioso sull'America di oggi.

La pandemia di Covid-19 — primo film di un certo peso a trattare esplicitamente questo tema — è solo il punto di partenza per isolare la cittadina del Nuovo Messico in una bolla, un microcosmo dove il razzismo, le disuguaglianze, i complotti, i guru, le proteste e la disinformazione diventano specchio deformante del paese intero. È un mondo dove un senzatetto ubriaco, presunto portatore del virus, può sparire senza che nessuno si chieda che fine abbia fatto, e dove l’edificio più grande del paese è un’armeria. Un'America in miniatura, dove i social network e la manipolazione dell’informazione sono dominanti (non credo sia un caso che più di una volta compare Trump mentre il protagonista scorre le notizie sul suo cellulare). Un video su Instagram può cambiare la percezione pubblica di un evento, una fotografia può essere usata come prova per incastrare il nero di turno, e la verità diventa solo un’altra narrazione da manipolare.

Il film si divide sostanzialmente in due parti. Nella prima, Aster introduce i personaggi — quasi tutti moralmente discutibili — e imposta i temi centrali con una messa in scena dilatata, statica, fatta di dialoghi e tensioni sotterranee. È un’esposizione volutamente lenta, dove la provincia americana viene ritratta come una terra stanca, piena di frustrazioni e paranoia. Nella seconda parte, Eddington cambia tono e ritmo, la storia si trasforma in un thriller politico con tratti da western urbano, fino a culminare in un epilogo amaro e disperato. Aster spinge sull’azione e la tensione diventa tangibile, quasi fisica. Splendida, per esempio, la sequenza in cui lo sceriffo, ansimante e armato di tutto punto, si muove tra i colpi dei cecchini mentre la macchina da presa si muove intorno a lui cercando di capire dove si trovino.

Joaquin Phoenix offre un’interpretazione di grande intensità, mostrando insieme fragilità, rabbia e bisogno di riscatto. Pedro Pascal è altrettanto convincente nel ruolo del sindaco Garcia, ambiguo e viscido quanto basta. Emma Stone, invece, rimane più ai margini, diventando una pedina funzionale alle svolte narrative.

Eddington è un film ambizioso, a metà strada tra Tarantino e i fratelli Coen, che mescola satira sociale, noir e western moderno per dissacrare la società americana, prendendo in giro tanto i conservatori quanto i progressisti, i complottisti quanto i moralisti della giustizia sociale. È sicuramente un film che, per la mole di temi e sfumature, richiede più di una visione. Non credo di essere il solo ma Eddington mi ha ricordato Una battaglia dopo l’altra per la sua capacità di raccontare la crisi americana contemporanea attraverso il caos e l’ironia. Personalmente gli preferisco Anderson, ma va riconosciuto ad Aster il coraggio di essersi spinto oltre il suo territorio consueto, firmando un film d’autore ironico, feroce, e amaramente lucido. Un viaggio dentro l’America ferita e paranoica del presente, raccontata con l’occhio cinico e beffardo di chi non crede più a nessuna verità.

Film

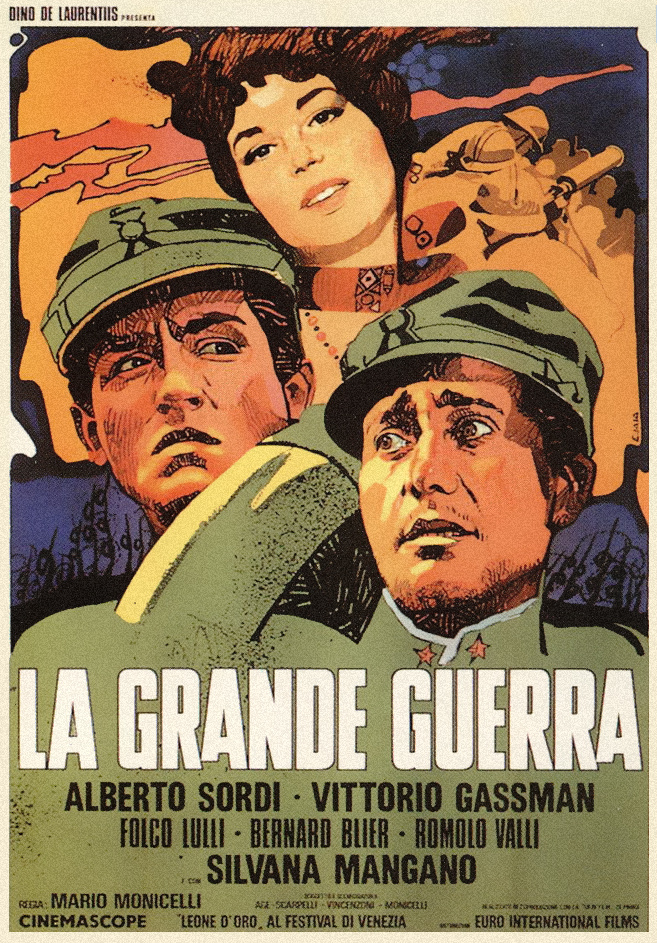

La grande guerra

di Mario Monicelli

Recentemente mi sono accorto che molti dei film italiani del passato a cui, in un modo o nell’altro, sono legato, portano la firma di Mario Monicelli. Mi riferisco a I soliti ignoti, L’armata Brancaleone, Amici miei, ma anche a Il marchese del Grillo. Film che ho visto e rivisto in passato quando passavano in televisione, senza però rendermi conto che dietro a quelle storie tanto diverse c’era lo stesso regista.

Spulciando la sua filmografia, mi sono reso conto di non aver mai visto uno dei suoi titoli più celebrati, La grande guerra. Probabilmente perché non ho mai amato il neorealismo italiano, tantomeno i film di guerra. Ma ogni tanto, per ampliare i propri orizzonti e riscoprire le radici del nostro cinema, vale la pena uscire dalla propria comfort zone cinematografica.

Il film racconta la storia di due uomini comuni, Giovanni Busacca e Oreste Jacovacci, interpretati rispettivamente da Vittorio Gassman e Alberto Sordi, catapultati nella tragedia della Prima guerra mondiale. Diversi per indole e provenienza — uno milanese sbruffone, l’altro romano opportunista e pavido — si ritrovano arruolati nello stesso battaglione, uniti più dal desiderio di sopravvivere che da un autentico spirito patriottico.

Attraverso le loro disavventure, Monicelli costruisce un racconto corale che mescola ironia e dramma, restituendo la quotidianità di una guerra assurda e spietata, fatta di fame, paura e disillusione. Leone d’Oro per il miglior film al Festival di Venezia, La grande guerra non ebbe vita facile fin dalla sua produzione, venendo osteggiato da critici, giornalisti e politici perché, per la prima volta, mostrava con realismo e cinismo le reali condizioni dei soldati italiani — spesso analfabeti, male armati e peggio equipaggiati — mandati a morire in un conflitto di cui non comprendevano fino in fondo le ragioni.

Rispetto ai corrispettivi film di guerra hollywoodiani del periodo, non c’è il clima epico e celebrativo, bensì un realismo amaro e disincantato, dove i protagonisti non sono eroi ma due uomini comuni, pavidi e opportunisti, che cercano in ogni modo di scansare il pericolo e tirare a campare. Eppure, proprio loro, nel finale, finiranno per affrontare la morte con un coraggio che non hanno mai mostrato in vita.

Una pellicola dissacrante su un tema fino ad allora intoccabile, che demolisce la retorica patriottica e mette a nudo i massacri della Grande Guerra e le miserie dell’esercito italiano, stemperando il tutto con un uso intelligente e calibrato della commedia.

Tra le tante sequenze, mi ha colpito un piano sequenza in cui una fucilazione avviene sullo sfondo mentre intorno la vita del campo continua come se nulla fosse, oppure la scena del soldato ucciso perchè costretto a consegnare una lettera dal comando agli ufficilali con gli auguri di Natale e l’ordine di distribuire grappa ai reparti.

Meno necessarie, secondo me, le parti più sentimentali, quelle che coinvolgono il personaggio di Silvana Mangano, che spezzano un po’ il ritmo e la coerenza del tono generale.

La grande guerra non rientra tra i "miei" film — non è il tipo di cinema che soddisfa i miei gusti — ma ne risconosco il suo valore storico e culturale. È un film che cammina costantemente sul filo tra dramma e commedia, capace di trovare un equilibrio raro, sostenuto dall'interpretazioni straordinarie di Gassman e Sordi.

I due, insieme, restituiscono un ritratto autentico dell’Italia dell’epoca, fatto di dialetti che si intrecciano tra soldati di ogni regione, di piccoli espedienti per tirare avanti e di quella miscela di ingenuità e furbizia che, nel bene e nel male, ha sempre contraddistinto il nostro paese.

Un film che ricorda quanto la guerra, anche quando è raccontata con ironia, resti sempre una tragedia collettiva fatta di uomini qualunque.

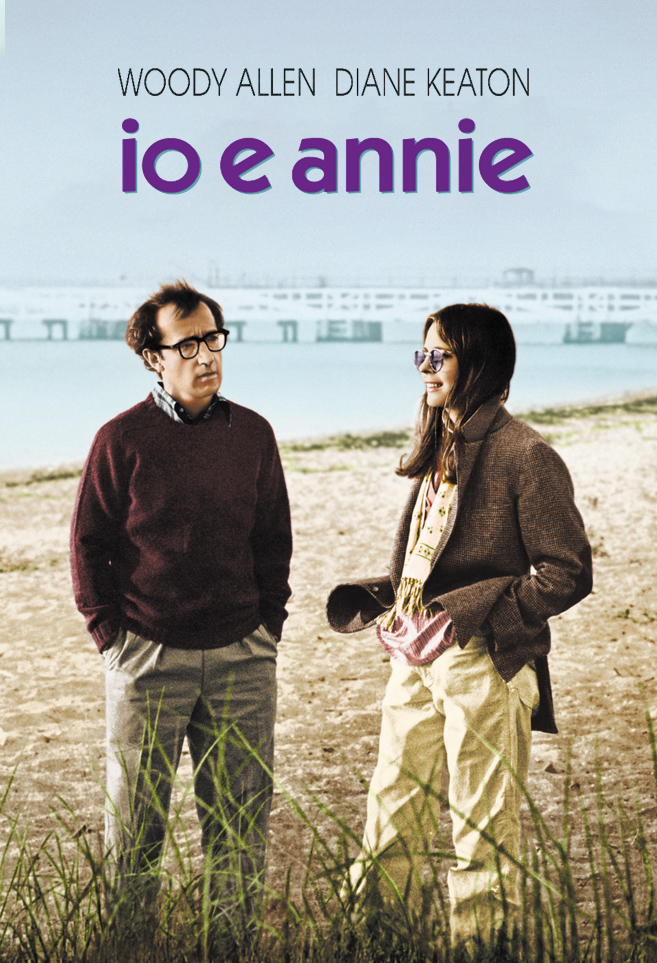

Io e Annie

di Woody Allen

Mi sono rivisto Io e Annie di Woody Allen senza sapere che, poche ore dopo, Diane Keaton ci avrebbe lasciati. Una coincidenza singolare per un film che non è soltanto una commedia romantica, ma una dichiarazione d’amore scritta da Allen su misura per lei. In Annie Hall, la Keaton ha saputo incarnare come poche attrici la leggerezza e l’intelligenza, l’eccentricità e la vulnerabilità del mondo femminile.

Vincitore di quattro premi Oscar – miglior film, regia, sceneggiatura originale e attrice protagonista – Io e Annie è l’opera che ha consacrato Woody Allen tra i grandi del cinema americano, raccontando con ironia e malinconia il mistero delle relazioni umane: la difficoltà di amarsi senza ferirsi, di restare sinceri quando tutto si complica. Un film fortemente autobiografico per entrambi, intriso di una dolce malinconia.

Alvy Singer (Woody Allen) è un comico newyorkese brillante e nevrotico, ossessionato dall’analisi di sé e del mondo che lo circonda. Annie Hall (Diane Keaton) è una giovane donna solare, spontanea, un po’ disordinata ma piena di fascino. Si incontrano quasi per caso, si innamorano, vivono una relazione intensa fatta di entusiasmi, incomprensioni e piccole manie quotidiane.

Attraverso una narrazione frammentata, fatta di ricordi, dialoghi interiori, salti temporali e momenti surreali, Allen ricostruisce la loro storia d’amore dal punto di vista di Alvy, cercando di capire dove e perché le cose si siano incrinate. Il risultato è un racconto personale e universale allo stesso tempo, una riflessione sull’amore, la memoria e l’impossibilità di afferrare davvero ciò che ci ha resi felici.

Io e Annie segna una svolta nella carriera di Woody Allen, che abbandona le commedie surreali e farsesche degli inizi per un racconto più intimo e malinconico. È il film in cui il suo cinema diventa adulto, più introspettivo, intellettuale e nevrotico. Sono gli elementi che lo contraddistingueranno e diventeranno la cifra essenziale della seconda parte della sua carriera.

La storia d’amore tra Alvy e Annie è raccontata come un mosaico di ricordi, frammenti e riflessioni. Allen rompe continuamente la linearità del racconto, sfonda la quarta parete parlando direttamente allo spettatore, interagisce con la propria memoria, entra nei flashback e mescola realtà e immaginazione. Questo gioco metacinematografico, allora innovativo, restituisce perfettamente la confusione emotiva e la nostalgia che accompagnano ogni relazione finita. È un film che mette a nudo la fragilità dell’essere umano, incapace di razionalizzare l’arrivo dell’amore così come la sua perdita.

Diane Keaton, con la sua naturalezza e un’elegante goffaggine, dà vita a un personaggio indimenticabile. È la controparte perfetta del nevrotico Alvy, e la loro chimica, fragile e autentica, rimane una delle più sincere del cinema.

Allen alterna umorismo e malinconia con ritmo brillante, a tratti logorroico ma sempre arguto e sagace. Tra battute e riflessioni, tra pessimismo e leggerezza, parla dell’amore come di un’illusione necessaria, un’esperienza che, anche quando finisce, ci lascia qualcosa di vero. Riguardato oggi, il film conserva intatta la sua forza, quella di raccontare la solitudine e il desiderio di comprendersi, con la grazia di chi non pretende risposte ma accetta la confusione dei sentimenti. Dove anche l’amore più complicato può essere bellissimo.

The Truman Show

di Peter Weir

Peter Weir, regista che ho amato più per l'onirico Picnic ad Hanging Rock che per il celebrato L’Attimo fuggente, alla fine degli anni novanta porta sullo schermo The Truman Show, una brillante satira sul potere dei media e sulla spettacolarizzazione della vita. Un film che anticipa di qualche anno l’esplosione dei reality e segna per Jim Carrey la svolta verso il suo primo ruolo drammatico di rilievo.

Truman Burbank vive a Seahaven convinto che la sua quotidianità sia naturale. In realtà la sua vita è il set di un programma televisivo in onda ventiquattro ore su ventiquattro, e ogni persona intorno a lui è attore o comparsa. Quando piccoli indizi cominciano a incrinare la sua percezione della realtà, Truman inizia a sospettare che il mondo che conosce sia costruito e decide di cercare una via d'uscita. La progressiva presa di coscienza mette in crisi l'intero sistema che ha fondato lo spettacolo, fino allo scontro finale tra il bisogno di verità dell'individuo e la macchina mediatica che lo ha creato.

The Truman Show è un classico degli anni novanta, un vero e proprio cult di una generazione. Rivederlo oggi, a distanza di decenni, forse attenua l’effetto sorpresa, ma resta una pellicola folgorante, capace di anticipare il fenomeno dei reality show — esploso poco dopo anche in Italia con il Grande Fratello, i talent e tutto quel mare di programmi spazzatura — mescolando fantascienza e commedia, spot pubblicitario e sit-com di altri tempi. In superficie appare come un film leggero e divertente, ma sotto la patina c'è una critca tagliente verso media e società. Il confine tra libertà e illusione viene mostrato come una prigione dorata, un acquario perfetto dove tutto è costruito, un surrogato di realtà da osservare per vivere le emozioni degli altri piuttosto che affrontare le proprie.

Jim Carrey offre una prova sorprendente, liberandosi dai ruoli comici che lo avevano reso celebre per incarnare un moderno Adamo intrappolato in una sorta di Eden orwelliano, manipolato da un dio distopico interpretato da un bravissimo Ed Harris. La sua ricerca della verità passa anche attraverso il ricordo di un'Eva perduta, unica traccia autentica in un mondo di menzogne.

Oggi, immersi in reel, tiktok e video generati dall’intelligenza artificiale, il film non colpisce più con la stessa forza profetica, ma rimane uno specchio scomodo in cui guardarsi, un monito sulla fragilità della nostra libertà di spettatori e individui.

Film

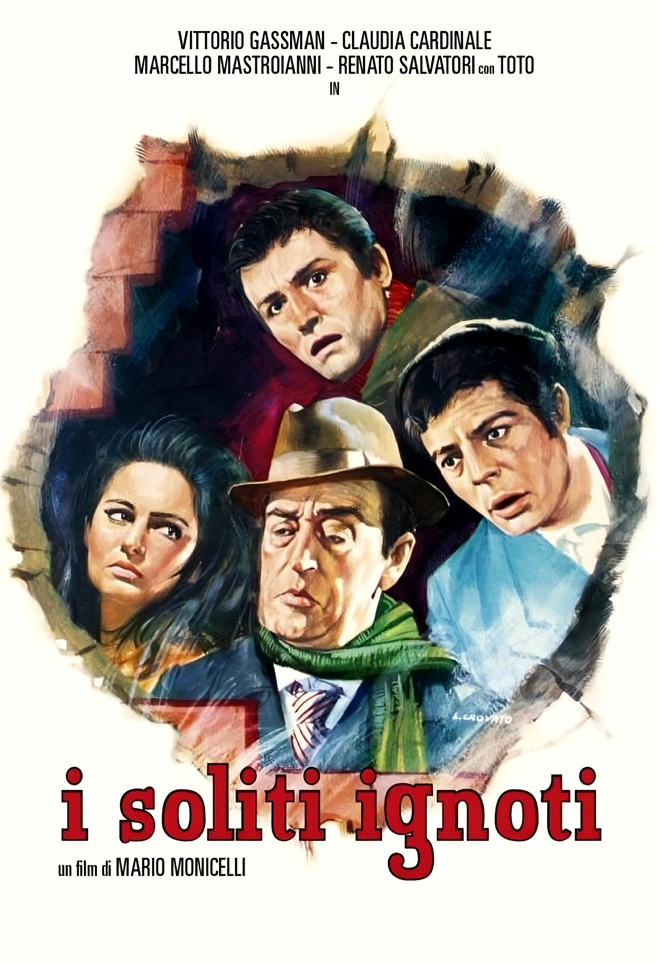

I soliti ignoti

di Mario Monicelli

Mi è capitato di rivedere per l'ennesima volta I soliti ignoti di Mario Monicelli. Considerato a ragione un capolavoro del genere, nonchè la prima commedia all’italiana, I soliti ignoti è un film seminale che raccoglie l’eredità di quel realismo, che ha raccontato l'Italia povera e disillusa del dopoguerra, trasformandola in una commedia dal sorriso amaro.

Ambientata a Roma, la storia segue le vicende di un gruppo di piccoli delinquenti e giovani di strada che dopo aver ricevuto una soffiata tentano il grande colpo provando a svuotare la cassaforte del Banco dei Pegni. A guidare la banda è il pugile fallito Peppe detto “er Pantera” (Vittorio Gassman) che raduna un gruppo di improvvisati delinquenti composto dal fotografo squattrinato Tiberio (Marcello Mastroianni) alle prese con un neonato perché la moglie è in prigione, il siciliano Ferribotte (Tiberio Murgia), il vecchio e sempre affamato Capannelle (Carlo Pisacane) e il giovane Mario (Renato Salvatori), che finirà per innamorarsi della sorella di Ferribotte (Claudia Cardinale). A dispensare consigli tecnici è l’esperto scassinatore Dante Cruciani (Totò). Quello che sembra un piano ingegnoso, però, si rivela presto un’impresa tragicomica, fatta di goffaggini e imprevisti, destinata a concludersi in modo tanto disastroso quanto esilarante.

Nato come una parodia del noir francese Rififi, I soliti ignoti è una commedia che ancora oggi sembra non avere età. Tutto funziona alla perfezione: i tempi comici, la scrittura, il ritmo della regia. Monicelli riesce a mescolare momenti di puro divertimento a spunti di riflessione amara, creando quella formula che diventerà la base della commedia all’italiana.

Il cast è uno dei punti di forza. La scelta di affidare il ruolo principale a Vittorio Gassman, fino ad allora considerato solo attore drammatico, si rivela azzeccatissima. il suo personaggio è goffo, spavaldo e irresistibile. Accanto a lui troviamo un giovane Marcello Mastroianni, lontano dai ruoli sofisticati che interpreterà negli anni successivi, e un Totò in una parte breve ma fondamentale, simbolo di un passaggio dal vecchio modo di fare comicità a uno più moderno e strutturato. Senza dimenticare caratteri indimenticabili come il sempre affamato Capannelle, l’irascibile siciliano Ferribotte, il primo ruolo importante per la compianta Claudia Cardinale, nonchè la prima apparizione della Sora Lella.

Il merito va anche a una sceneggiatura impeccabile firmata da Monicelli insieme a Age, Scarpelli e Suso Cecchi D’Amico, capace di costruire personaggi che diventano veri e propri archetipi di un'Italia povera ma piena di vitalità. Non a caso il film ottenne riconoscimenti importanti, come il Nastro d’Argento e la candidatura all’Oscar nel 1959, oltre a generare due seguiti e ispirare negli anni successivi diversi remake americani.

I soliti ignoti non è solo una commedia divertente, ma il primo grande manifesto di un genere che farà scuola in tutto il mondo, quella di raccontare i nostri limiti con un sorriso, senza mai perdere l’umanità.

Film“Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi! Voi, al massimo, potete andare a lavorare!”

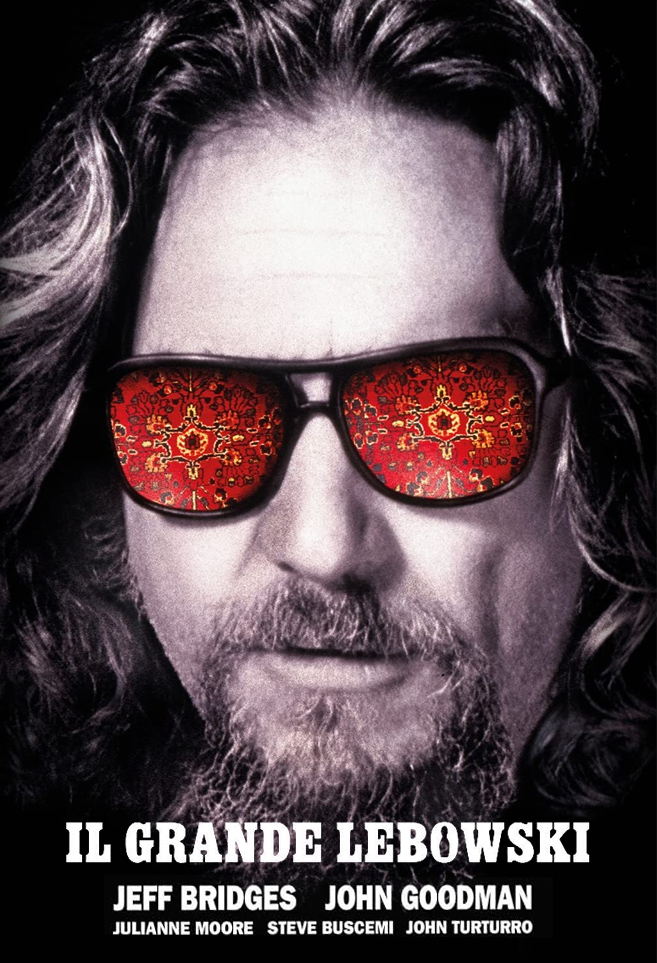

Il grande Lebowski

di Joel ed Ethan Coen

Un capolavoro assoluto, un cult che ha segnato la mia generazione. Uno di quei film che si citano a memoria e che rivedi ogni volta con lo stesso piacere. Insieme a Frankenstein Junior, è probabilmente uno dei miei comfort movie preferiti, la commedia a cui sono più legato. Sì, lo so, definirla semplicemente una commedia è riduttivo. In questo film convivono il pulp, il grottesco, il noir e persino il surreale. Sto parlando de Il grande Lebowski, il film del 1998 scritto e diretto da Joel ed Ethan Coen. Accolto in modo tiepido alla sua uscita, negli anni successivi è diventato un vero e proprio cult movie, capace di generare festival, citazioni infinite e persino una filosofia di vita, il "dudeismo".

Jeffrey Lebowski (Jeff Bridges), detto “Il Drugo” — The Dude in originale — non è certo un uomo d’azione. Vive a Los Angeles, si veste con vestaglie consunte, beve White Russian come fossero acqua e si accontenta di poco: «bowling, un giro in macchina e un trip d’acido quando capita». La sua vita scorre lenta, almeno finché due scagnozzi non piombano nel suo appartamento, lo scambiano per un altro Lebowski e, per sottolineare il malinteso, gli pisciano sul tappeto. Un tappeto che, come ripeterà più volte, «dava davvero un tono all'ambiente».

Spinto dall’amico Walter (John Goodman), un reduce del Vietnam incline alla collera con cui condivide, insieme all'ingenuo Donny (Steve Buscemi), la passione del bowling, il Drugo decide di chiedere un risarcimento al "Grande" Lebowski (David Huddleston), un ricco filantropo paraplegico. Ma invece di un tappeto nuovo, finirà coinvolto in una storia di rapimento che non gli appartiene, con valigette di denaro che spariscono, nichilisti tedeschi che minacciano di tagliargli "il pisello", e una galleria di personaggi uno più assurdo dell'altro. Tra sogni lisergici sulle piste da bowling, artisti concettuali, e partite che non arrivano mai a conclusione, Il grande Lebowski diventa una parabola comica e surreale su un uomo che non chiede altro che vivere in pace, sdraiato sul suo tappeto ad ascoltare le cassete con i suoni delle piste di boowling.

Partiamo dalla storia, probabilmente, per molti, il punto debole del film. I fratelli Coen prendono la struttura classica del noir hard-boiled — detective riluttante, caso di rapimento, femme fatale, soldi che passano di mano in mano — e la ribaltano in chiave comica e assurda. Più l’intreccio si ingarbuglia, più questa confusione genera la sensazione di una trama che gira a vuoto e non porta da nessuna parte. Eppure è proprio questo folle carosello di situazioni grottesche e surreali a produrre comicità, restituendo l’immagine di un mondo fuori controllo.

Ma la vera forza dirompente di questo film sono i personaggi, interpretati da attori in stato di grazia, squisitamente sopra le righe eppure coerenti nella loro follia. Il Drugo è un “cazzone” pigro, svagato, trasandato, il tipo che sembra essersi alzato dal letto da poco, e che «rispetta un regime di droghe piuttosto rigido per mantenere la mente flessibile». Evita conflitti, accetta il flusso della vita e afferma con placida ironia la sua filosofia. Ma la sua indifferenza non è passività, è una scelta deliberata per mantenere la pace e la propria serenità interiore. Jeff Bridges dà vita a un hippie degli anni novanta, senza un lavoro né ambizioni, ma con una sorprendente fierezza nel restare ai margini. Il Drugo è un anti-eroe pigro e svagato, refrattario a qualsiasi responsabilità, una specie di Homer Simpson in carne e ossa che affronta il fallimento quotidiano con noncuranza, tra un White Russian e una partita a bowling. Più che un perdente, è la caricatura vivente di chi rifiuta le logiche del successo e del consumismo, trovando nella sua indolenza una forma di libertà. Senza dubbio il miglior ruolo della carriera di Bridges, tanto da comparire stabilmente tra i cento personaggi cinematografici più amati di sempre. Accanto a lui troviamo Walter Sobchak, reduce del Vietnam nevrotico e irascibile, pronto a puntare una pistola contro chiunque non rispetti le regole del bowling — «amico mio, stai per entrare in una valle di lacrime». Vive una guerra personale senza fine, giustificando ogni sua azione come morale e riportando ogni discussione, anche la più banale, al trauma post-bellico — «Questo non è il Vietnam, è il bowling: ci sono delle regole». È un personaggio tragicomico. La sua incapacità di adattarsi al presente lo rende commovente, ma anche speventosamente inquietante. Poi c’è Donny, l’anima innocente, sempre zittito da Walter. Steve Buscemi, solitamente logorroico, qui regala un personaggio fatto di silenzi che diventa vittima tragica. Attorno a lui è nata perfino una teoria suggestiva, secondo cui Donny sarebbe morto in Vietnam e la sua presenza nel film sarebbe solo una proiezione mentale di Walter. A sostegno di questa idea viene citato il fatto che Donny e il Drugo non interagiscono quasi mai, e persino la scena delle ceneri — una delle sequenze più esilaranti di tutta la pellicola — sarebbe solo un gesto pietoso del Drugo per assecondare l’amico. Una lettura affascinante, che non fa che alimentare il culto del film.

Oltre al trio di scanzonati perdenti si muove un’intera galleria di personaggi eccentrici, a partire da Jesus Quintana (John Turturro), protagonista di una scena iconica sulle note di “Hotel California” nella versione dei Gipsy Kings; Maude Lebowski (Julianne Moore), artista concettuale e femminista, fredda e spiazzante; Jackie Treehorn (Ben Gazzara), regista porno mellifluo e manipolatore; lo “Straniero” (Sam Elliott), cowboy fuori dal tempo che con le sue bislacche gemme di saggezza tenta di dare un senso alla vicenda — «a volte sei tu che mangi l’orso e altre volte è l’orso che mangia te». Fino ai nichilisti tragicomici, musicisti falliti che hanno inciso un improbabile disco techno-pop con un’estetica alla Kraftwerk.

Un caleidoscopio di personaggi memorabili, ognuno perfettamente delineato, che arricchiscono la trama con deviazioni imprevedibili e sogni lisergici.

Se proprio bisogna trovargli un difetto, è che dopo una prima parte strepitosa e piena di invenzioni, la seconda metà perde un po’ di slancio e alcune situazioni sembrano un po' forzate, come la relazione tra il Drugo e Maude. Ma non è certo questo a rovinare l’esperienza, Il grande Lebowski è un film che si gusta per i suoi personaggi, per le scene cult, per le battute che restano incollate alla memoria. Non è tanto la trama a contare, quanto l’atmosfera che ti trascina dentro, stando al fianco di quel fancazzista di Drugo trascinato suo malgrado in un vortice di assurdità più grandi di lui. Un film che, in fondo, non ha bisogno di andare da nessuna parte per restare indimenticabile.

«L’oscurità si abbatté su Drugo, più nera del batacchio di un manzo nero in una notte senza luna nella prateria. Non c’era fine.»

Film

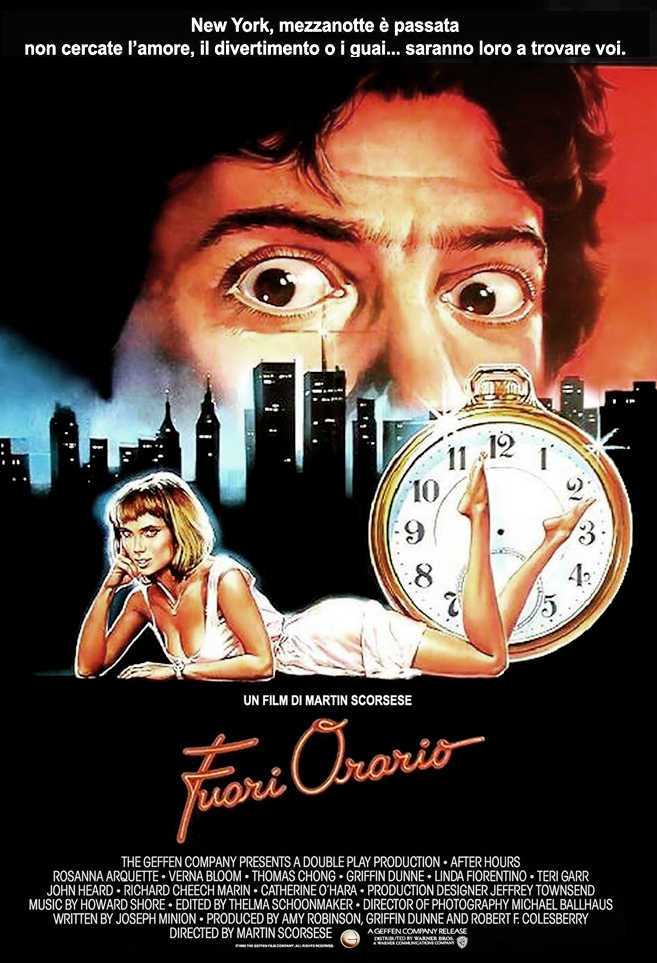

Fuori orario

di Martin Scorsese

Ricordo di aver visto per la prima volta Fuori orario di Martin Scorsese in un vecchio vhs. Un vero colpo di fulmine. Senza ombra di dubbio una delle mie commedie preferite di sempre.

Uscito nel 1985, Fuori orario segna una parentesi insolita nella carriera di Scorsese. Dopo il successo di film drammatici e monumentali, il regista si avventura in una black comedy surreale, fatta di equivoci grotteschi al limite dell'assurdo, ambientata in una New York notturna e labirintica. Inizialmente il film doveva essere diretto da Tim Burton — non oso immaginare agli strambi mostricciatoli che avrebbe messo in scena — ma Scorsese rimase così affascinato dalla sceneggiatura di Joseph Minion che decise di farlo suo.

Paul Hackett (Griffin Dunne) è un giovane impiegato intrappolato in una routine grigia e prevedibile. Una sera, dopo il lavoro, incontra in un bar una ragazza (Rosanna Arquette) con cui scambia una conversazione piacevole e ottiene il numero di telefono della sua amica, da cui è ospite. Tornato a casa, decide di raggiungerla nel quartiere di Soho, sperando di vivere un’avventura diversa dal solito e di lasciarsi alle spalle, almeno per una notte, la monotonia quotidiana. Ma quello che sembra un appuntamento innocuo si trasforma ben presto in una notte interminabile, segnata da contrattempi assurdi e incontri con personaggi eccentrici. Più Paul cerca di riprendere il controllo e tornare a casa, più si ritrova intrappolato in un vortice grottesco che lo spinge ai limiti della sopportazione.

Pur non venendo considerato tra i film più importanti di Scorsese, Fuori Orario rimane la pellicola a cui sono più affezionato. Ha quasi l’aria di un film indipendente, come se fosse l’opera prima di un regista promettente, ma Scorsese aveva già firmato capolavori come Taxi Driver e Toro Scatenato. Qui si muove su un registro diverso, realizzando una commedia noir grottesca, che si consuma nell’arco di una sola notte, dove un uomo normale si perde in una New York notturna affascinante e spettrale che si trasforma in un labirinto di vicoli ciechi, imprevisti e coincidenze paradossali che lo portano a conoscere personaggi e affrontare una serie crescente di complicazioni, fino a rendere la sua discesa sempre più surreale. Tutto sembra governato dall'imprevisto, è il caso, insieme alle sue scelte sbagliate, a trascinarlo nei guai ed è ancora il caso, beffardo e imprevedibile, a restituirlo infine alla sua normalità.

Griffin Dunne, perfetto nel ruolo del protagonista, interpreta un personaggio profondamente kafkiano — e da adolescente Kafka era tra le mie letture preferite — perseguitato da un destino tanto cinico quanto imperscrutabile, che a un certo punto esplode in strada urlando: “Perché tutto questo proprio a me? Sono un semplice programmatore di computer!”. È la battuta che meglio riassume il cuore del film, la sconfitta dell’uomo comune davanti all’assurdità del mondo.

Con un ritmo incredibile, Scorsese mette in scena un viaggio notturno dove alienazione e assurdità regnano sovrane. È un percorso iniziatico dentro il malessere e l’incomunicabilità di una città popolata da artisti, tassisti, cameriere, punk sadomaso, ladri e suicidi. Un mondo in cui i confini tra sogno e realtà si sfumano continuamente, e in cui l’inquietudine diventa così estrema da risultare esilerante. La forza del film sta proprio lì, nel perfetto equilibrio tra tensione e umorismo, tra incubo e risata.

Per certi versi, la frustrazione di Paul mi ha ricordato quella del protagonista di Brazil di Terry Gilliam — un altro dei miei film preferiti, uscito peraltro nello stesso anno. Due opere diversissime, che hanno un finale diverso ma unite dalla stessa ironia nera.

Un cult, insomma. Uno di quei film che mi rivedo sempre volentieri.

Film

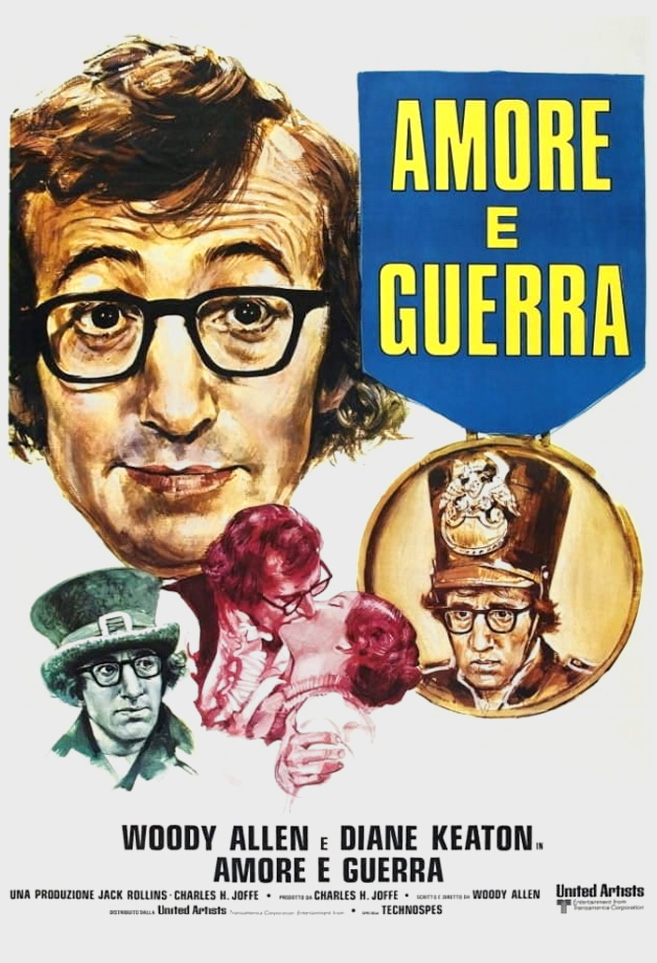

Amore e guerra

di Woody Allen

Amore e guerra è l'ultimo film della prima fase cinematografica di Woody Allen, quella più leggera e demenziale, segnata da gag parodistiche, ritmo slapstick e comicità surreale. È un capitolo che chiude il periodo della commedia nosense, poco prima che Allen intraprenda una direzione più matura e sofisticata.

Il film è ambientato nella Russia del XIX secolo. Il protagonista, Boris Grushenko (Woody Allen), è un giovane codardo, intellettuale e pacifista, che si ritrova suo malgrado coinvolto nelle guerre napoleoniche. Più incline alla filosofia che alle armi, Boris attraversa situazioni paradossali che lo trasformano, suo malgrado, in protagonista di vicende epiche e grottesche. Innamorato della sua cugina Sonja (Diane Keaton), una donna brillante e pungente, dopo essere riuscito a ottenere la sua mano in matrimonio, sopravivendo sorprendentemente a un duello, Boris pur riluttante, accetta di aiutarla ad assassinare Napolene dopo che l’imperatore francese ha invaso la russia.

Tra riflessioni esistenziali e gag surreali, il film è una parodia della Russia ottocentesca e della letteratura russa, con citazioni da Dostoevskij e Tolstoj e omaggi a Ingrid Bergman o alla Corazzata Potemkin.

Apparentemente potrebbe sembrare una stramba commedia storica, ma sotto la superficie emerge l’inquietudine esistenziale del regista e la paura della morte, già evidente nel titolo originale Love and Death.

Non tutto è perfetto, alcune scene risultano ridondanti, ma il film diverte con alcune scene che restano memorabili, come il padre con la zolla in mano e i dialoghi filosofici che trasformano i capolavori dostojevskiani in gag irresistibili. Buona la cura nei costumi e nelle scenografie e brava Diane Keaton, stralunata e brillante. L'affiatamento con Allen è già palpabile e sarà destinato a maturare in Io e Annie, dove l’umorismo si intreccerà con riflessioni esistenziali e malinconiche.

La guerra lampo dei Fratelli Marx

di Leo McCarey

Tra i grandi miti dell’età d’oro della comicità hollywoodiana si citano spesso Charlie Chaplin, Stan Laurel e Oliver Hardy o Buster Keaton, ma raramente i Fratelli Marx. Li ho sempre sentiti nominare, eppure devo ammettere di conoscerli poco. Per chi, come me, è cresciuto leggendo fumetti, il personaggio di Groucho Marx è forse più familiare nella sua versione di spalla geniale di Dylan Dog che non sul grande schermo. Eppure, nonostante la fama, non avevo mai visto uno dei loro film. Ho quindi deciso di colmare questa lacuna recuperando La guerra lampo dei Fratelli Marx, uscito nel 1933 e noto anche come Zuppa d’anatra, traduzione letterale del titolo originale Duck Soup.

I Fratelli Marx sono Groucho, Harpo, Chico e Zeppo. Quattro fratelli che, tra gli anni venti e quaranta, hanno portanto dal vaudeville al cinema un umorismo caotico, surreale e critico nei confronti dell'autorità. Groucho con la sua parlantina e le battute era la lingua affilata e irriverente, Harpo il clown muto imprevedibile che comunicava solo con gesti, Chico, con il suo finto accento italiano, era il truffatore dal cuore buono, Zeppo la spalla “normale”.

La guerra lampo dei Fratelli Marx è forse il loro film più politico e beffardo, un concentrato di gag memorabili e frecciate contro il nazionalismo e l’assurdità della guerra, uscito qualche anno prima che il mondo scivolasse verso la Seconda Guerra Mondiale.

Di seguito la sinossi del film. Nello stato immaginario di Freedonia, sull’orlo del fallimento, la facoltosa signora Teasdale accetta di concedere un prestito solo se alla guida del paese verrà nominato Rufus T. Firefly (Groucho Marx). Il nuovo presidente, eccentrico e imprevedibile, scatena subito il caos. Intanto la confinante Sylvania invia due spie, Chicolini (Chico Marx) e Pinky (Harpo Marx), per destabilizzare il governo, ma i loro piani si ribaltano in situazioni sempre più assurde. Tra equivoci, gag e dialoghi fulminanti, la tensione degenera fino a una guerra tanto ridicola quanto irresistibile.

La guerra lampo dei Fratelli Marx è un concentrato di satira, follia e nonsense che smaschera l’assurdità della guerra e dei giochi di potere. Pur potendo sembrare datato, conserva un fascino retrò che richiama l’operetta teatrale. Per coglierne appieno la verve sarebbe ideale vederlo in lingua originale, poiché molte battute di Groucho si basano su doppi sensi che nella traduzione si perdono. Memorabile la scena dello specchio, da sola vale mezzo film. La pellicola irride gli stati totalitari e non sorprende che negli anni trenta sia stata proibita in Italia e Germania. Da noi arrivò solo nel 1972, direttamente in televisione, con un doppiaggio realizzato per l’occasione. Rivedendolo oggi si percepisce chiaramente quanto registi come Woody Allen (soprattutto per Groucho) e Mel Brooks gli siano debitori. Negli anni Novanta l’American Film Institute lo ha inserito tra i migliori cento film statunitensi di sempre.

Film

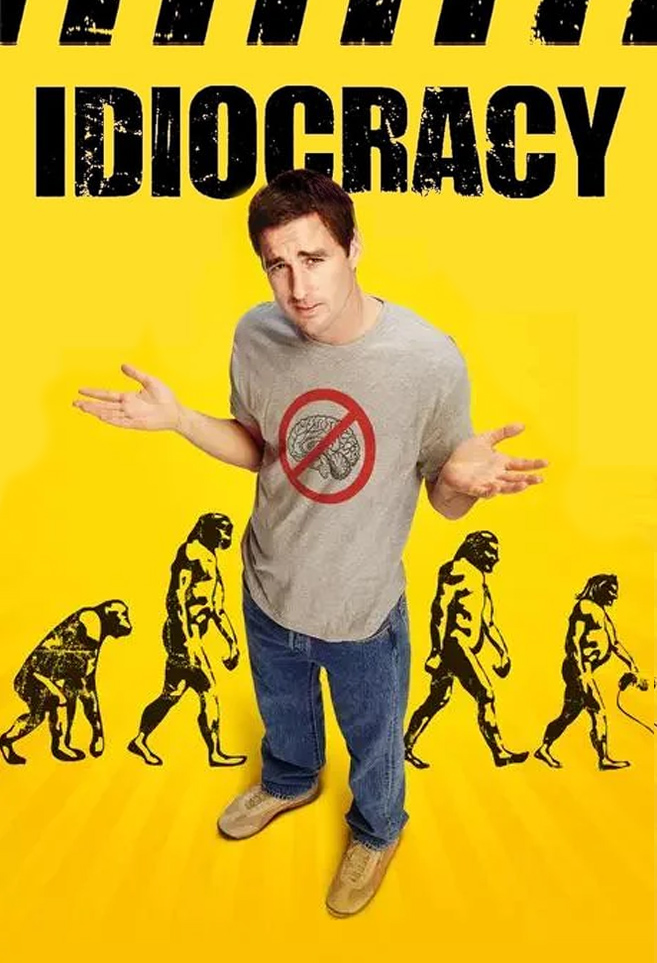

Idiocracy

di Mike Judge

Prima di parlare di Idiocracy serve una premessa. Negli anni ottanta lo psicologo neozelandese James R. Flynn notò che, dai primi del novecento fino a quel periodo, il quoziente intellettivo medio della popolazione era cresciuto costantemente, il cosiddetto "effetto Flynn". Negli ultimi decenni (soprattutto dal 1990-2000 in poi) questo trend si è fermato e ha iniziato a scendere. In poche parole, la Generazione Z — secondo alcuni studi — risulta in media meno intelligente di chi l’ha preceduta.

I colpevoli? Una scuola meno efficace, stili di vita meno sani, stimoli rapidi e continui, meno lettura e più social. Diciamocelo, passare ore a scorrere reel su Instagram o TikTok, o affidarsi all’intelligenza artificiale per avere risposte senza sbattersi a cercarle, non aiuta certo a tenere il cervello allenato.

Idiocracy, commedia fantascientifica scritta e diretta da Mike Judge, all’uscita passò quasi inosservata. Col tempo, però, è diventata un piccolo cult perché — forse senza nemmeno volerlo — anticipa di vent’anni la piega che sta prendendo il nostro futuro, prevedendo con ironia (e un po’ di terrore) l’involuzione del popolo occidentale.

Nel 2005 Joe Bauers (Luke Wilson), soldato scelto per la sua assoluta mediocrità, e Rita (Maya Rudolph), prostituta braccata dal suo pappone, vengono selezionati per un esperimento di ibernazione. L’intenzione era di tenerli addormentati per un anno, ma qualcosa va storto e i due si risvegliano 500 anni dopo. La Terra non è più quella di una volta, le persone più intelligenti hanno avuto pochi o nessun figlio, mentre quelle meno brillanti si sono riprodotte senza freni. Il risultato è che il quoziente intellettivo medio è precipitato, la cultura è scomparsa e la società è dominata da pubblicità invadenti, fast food, intrattenimento becero e decisioni assurde (come innaffiare i campi con una bibita energetica). In questo caos, Joe e Rita si ritrovano paradossalmente a essere le menti più brillanti del pianeta cercando di sopravvivere in un mondo popolato e governato da deficenti.

Partendo dal detto “la madre degli imbecilli è sempre incinta”, il film si apre come un finto documentario che illustra come, anno dopo anno, l’umanità sia diventata sempre meno sveglia, perchè più una persona è stupida più tende a riprodursi.

Diciamo la verità, tolto il contesto, non è che la trama sia così particolarmente avvincente. Inoltre, appare evidente che il film, all'epoca, non stava cercando di immaginare il futuro, ma sfruttare un mondo distopico popolato da deficenti per realizzare una commedia demenziale. Nessuna satira politica alla Michael Moore, per intenderci. Il problema è che, rivisto oggi, quello scenario appare meno assurdo di quanto sembrasse vent’anni fa. Certo, il futuro di Idiocracy è volutamente esagerato, ma ci trovi dentro elementi inquietantemente familiari: politici-showman incapaci di risolvere perfino le emergenze più banali (vedi la gestione dei rifiuti), multinazionali che manipolano il mercato e la comunicazione, cittadini incollati a programmi TV idioti (oggi basta sostituire lo schermo della TV con quello dello smartphone), pubblicità ovunque, cibo spazzatura a ogni angolo, un linguaggio impoverito fino a diventare puro slang e, come ciliegina, un presidente degli Stati Uniti volgare e sopra le righe che insulta senza freni. Vi ricorda qualcuno?

Dal punto di vista tecnico, Idiocracy è un film onesto ma modesto. Colpisce per le scenografie colorate e fantasiose, quasi da cartoon, e per personaggi volutamente ridotti a caricature. Non ci sono battute davvero memorabili e il finale edulcorato risulta un po’ imbarazzante, ma il ritmo c’è e il lato demenziale funziona. La vera forza del film sta nel suo effetto a posteriori: quello che vent’anni fa sembrava un’esagerazione comica oggi assomiglia, in modo preoccupante, a un’anteprima del presente.

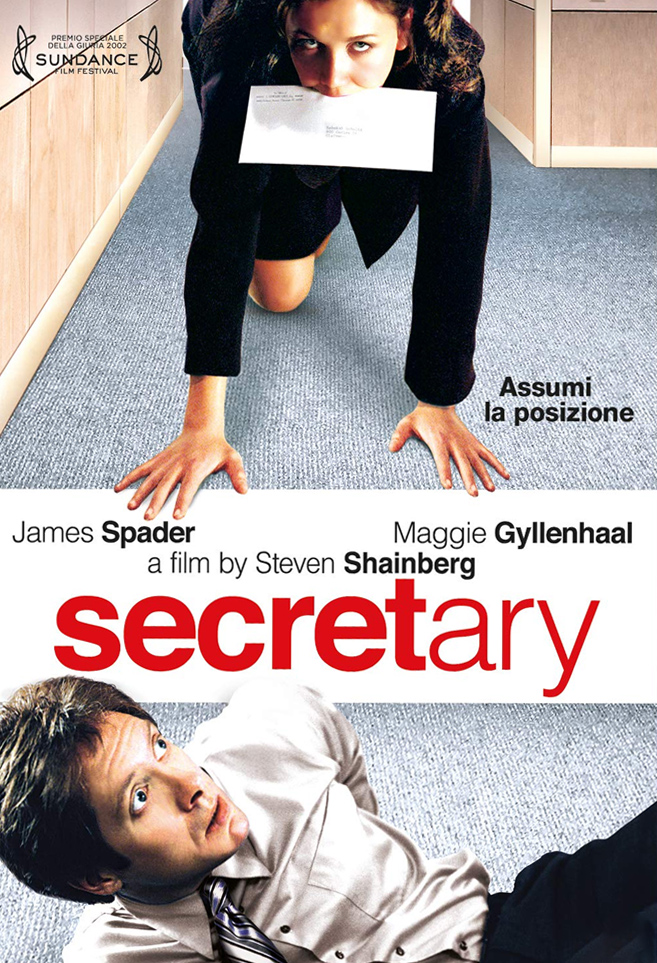

Secretary

di Steven Shainberg

Molto prima che Cinquanta sfumature di grigio trasformasse il BDSM in una moda da romanzo rosa fintamente trasgressivo, agli inizi degli anni duemila esce Secretary, film diretto da Steven Shainberg, che racconta una relazione sadomasochistica con ironia e sorprendente delicatezza. Un film che parla di sottomissione e controllo non come deriva patologica, ma come possibile forma d’intimità, equilibrio e riscatto personale.

Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal) è una giovane donna fragile, con tendenze autolesionistiche, appena uscita da un ospedale psichiatrico e tornata a vivere con la sua disfunzionale famiglia nei sobborghi americani. Dopo un corso da dattilografa, trova lavoro nello studio legale dell’eccentrico avvocato E. Edward Grey (James Spader). Il loro rapporto professionale si trasforma presto in qualcosa di più complesso, una dinamica di dominazione e sottomissione che, tra punizioni, carezze e lettere battute a macchina, aiuta entrambi a confrontarsi con le proprie nevrosi, a disinnescarle e – forse – a guarire.

Tratto da un racconto breve di Mary Gaitskill, Secretary è una commedia nera che esplora i territori ambigui delle relazioni, del potere e della dipendenza emotiva. Parla di perversioni sessuali e dinamiche tossiche, ma lo fa con leggerezza, ironia, e un tocco grottesco che a tratti sfiora il surreale. In mezzo a tutto questo, però, resta soprattutto una storia d’amore. Strana, deviata, ma pur sempre d’amore.

Lee è timida e dimessa, entra nello studio legale con l’aria da cerbiatta spaurita e si ritrova presto coinvolta in un gioco sadomasochista fatto di errori battuti apposta a macchina, posture di obbedienza e punizioni simboliche. Ma non è una vittima: è lei ad accettare il gioco, ad assecondarlo e infine a guidarlo. Nella sottomissione scopre una forma di piacere che dà finalmente un senso alla sua inquietudine.

Grey, invece, è un uomo ossessivo e represso, che cerca di soffocare i propri impulsi attraverso l’ordine e l’isolamento. Quando cede al desiderio, lo fa con esitazione e senso di colpa. Sarà proprio Lee, la parte "debole", a sfidarlo, ad aspettarlo, a salvarlo. In un ribaltamento sottile e potente, la segretaria obbediente diventa protagonista attiva di una relazione che si costruisce fuori dagli schemi, ma su basi molto reali: il riconoscersi, il scegliersi, l’accettarsi.

Maggie Gyllenhaal è brava a interpretare una ragazza all’inizio fragile e impacciata, poi sempre più consapevole, seducente, padrona di sé. Spader è altrettanto convincente nel ruolo dell’uomo che esercita il controllo ma ne è, in fondo, vittima.

Se uscisse oggi, Secretary sarebbe un film divisivo. Travolto da critiche e accuse di misoginia, abuso di potere e rappresentazione tossica del maschile. Una relazione tra un uomo potente e la sua dipendente sottomessa? Inaccettabile nell’era del #MeToo. Poco importa che Lee sia consenziente. Per molti sembrerebbe solo un altro caso di patriarcato travestito da romance alternativo.

Eppure Secretary non parla di abuso. Parla di libertà. Di due persone che, nel dolore e nel desiderio, trovano una forma d’equilibrio possibile. Scomoda, certo. Ma profondamente umana.

Il dormiglione

di Woody Allen

Il dormiglione (Sleeper, in originale) è uno dei titoli più divertenti della prima fase creativa di Woody Allen, quella in cui il regista era ancora fortemente ispirato dalla slapstick comedy più esuberante, ispirato alla comicità visiva e fisica di maestri come Buster Keaton e Charlie Chaplin. Co-sceneggiato con il fido Marshall Brickman, il film è una parodia fantascientifica che prende in giro i cliché distopici e futuribili del genere, con leggerezza anarchica e ritmo sincopato.

Woody Allen interpreta un vegetariano suonatore di jazz che, dopo esser stato ricoverato per una semplice ulcera, viene ibernato negli anni '70 e risvegliato due secoli dopo in un futuro ipertecnologico e totalitario. L’America del 2173 è governata da un regime oppressivo che controlla ogni aspetto della vita dei cittadini, e il nostro protagonista — del tutto spaesato — si ritrova suo malgrado coinvolto in una rivolta sotterranea contro il sistema. Travestimenti improbabili, robot servizievoli, cibo in pillole e marchingegni per il piacere sessuale sono solo alcune delle tappe assurde di questa fuga surreale, durante la quale l’uomo finirà per innamorarsi di Luna (Diane Keaton), un’artista svampita che vive immersa in un mondo finto e anestetizzato.

Prima ancora della psicanalisi e delle nevrosi da salotto, Woody Allen affida tutto al corpo, al nonsense, alla mimica più sfrenata, inanellando una dopo l'altra gag deliranti e situazioni paradossali. La trama? Un puro pretesto. Un filo conduttore labile, utile solo a tenere insieme una giostra di trovate comiche, travestimenti improbabili e improvvise virate nel surreale.

Eppure, sotto la superficie scanzonata, si intravede una satira politica ben più consapevole di quanto sembri. Il film riprende lo spirito dissacrante di Bananas, ma lo proietta avanti nel tempo, verso un futuro distopico che è in realtà lo specchio deformante del presente. Il potere è sempre più astratto, la società sempre più omologata, il benessere sempre più finto. Allen guarda al domani con il cinismo disilluso degli anni ’70, servendosi di una narrazione anarchica e caotica proprio per ridicolizzare ogni forma di controllo.

Visivamente, Il dormiglione è una festa retrofuturista: architetture sinuose, design curvilineo, plastica ovunque, oggetti di scena che sembrano usciti da un sogno psichedelico sponsorizzato dalla NASA. E a dare ritmo a tutto c’è la colonna sonora jazzata, brillante, eseguita dallo stesso Allen al clarinetto insieme alla sua band: un tappeto sonoro ironico e svagato, perfettamente funzionale al tono generale.

Il dormiglione non sarà il suo film più riuscito, ma resta una commedia vivace e piena di inventiva, che — se la si prende per quello che è — può ancora divertire con la sua leggerezza anarchica e quel sorriso da cartoon anni trenta incollato in faccia al futuro.

Film

Linoleum

di Colin West

Un razzo in giardino, una replica di sé che irrompe nella quotidianità, un universo che si piega lentamente su se stesso. Linoleum è un film che fonde con intelligenza commedia surreale, dramma familiare e fantascienza. Colin West, regista e sceneggiatore, firma una pellicola bizzarra e particolare, tanto intima quanto ambiziosa, che merita un posto nelle orbite degli spettatori più curiosi.

Cameron Edwin (Jim Gaffigan) è il pacato conduttore di un programma scientifico per bambini, ormai dimenticato e relegato a orari improbabili. La sua vita sembra sgretolarsi giorno dopo giorno: il matrimonio con Erin (Rhea Seehorn) è in crisi, il rapporto con la figlia Nora (Katelyn Nacon) si logora tra silenzi e distanze, il lavoro non offre alcuna gratificazione. Finché un satellite non precipita nel suo cortile. Da quel momento, Cameron decide di costruire un razzo nel garage, convinto che l’unico modo per ritrovare sé stesso sia quello di diventare un astronauta e raggiungere le stelle.

Linoleum è un film indipendente che in parte potrebbe ricordare – con le dovute cautele – titoli come Sto pensando di finirla qui o Donnie Darko. Colin West costruisce un mondo che sembra familiare ma sfugge continuamente tra le dita, disseminando lungo la narrazione piccoli elementi anomali che inizialmente paiono marginali, ma che con il progredire della storia acquisiscono un significato sempre più profondo. Dietro le riflessioni su carriere mancate, rimpianti mai risolti e una storia d’amore adolescenziale, si insinua lentamente l’impressione che ci sia qualcosa di più. Un velo. Un codice nascosto sotto la superficie.