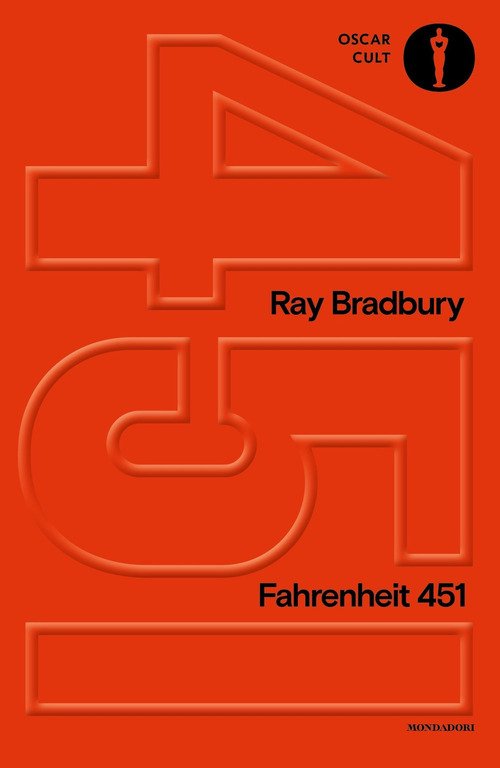

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Alcune lacune prima o poi vanno colmate. Insieme a 1984 di George Orwell e Il Mondo Nuovo di Aldous Huxley, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury rappresenta la santissima trinità della letteratura distopica. Eppure, colpevolmente, non lo avevo ancora letto. Almeno fino ad oggi.

A far scoccare la scintilla (è proprio il caso di dirlo) è stata una splendida edizione della Mondadori, collana Oscar Cult, pubblicata per celebrare i 70 anni del romanzo. Un oggetto che ti chiama dagli scaffali. Un volume completamente rosso, persino nel taglio delle pagine, avvolto da una fascetta in plastica che urla "Pericolo d’incendio". Ironico e perfetto. L’edizione è impreziosita anche da due racconti preparatori, Molto dopo mezzanotte e Il pompiere, piccole perle che aiutano a comprendere la genesi di questo capolavoro.

Scritto nel 1953, in piena Guerra Fredda, quando l’America viveva il clima paranoico della caccia al comunismo e la televisione iniziava a entrare prepotentemente nelle case, Bradbury immagina un futuro in cui i libri non sono solo proibiti, ma sono considerati armi pericolose per la felicità (o meglio, per la placida ignoranza) dei cittadini.

Il protagonista del romanzo si chiama Guy Montag e fa il pompiere. Ma nel mondo di Bradbury, i pompieri non spengono gli incendi. Al contrario, li appiccano. Il loro compito è scovare i libri – oggetti illegali considerati pericolosi strumenti di pensiero critico e dissenso – e bruciarli a 451 gradi Fahrenheit, la temperatura a cui la carta prende fuoco e si consuma.

Montag svolge il suo lavoro con dedizione e una certa soddisfazione. Conduce una vita apparentemente tranquilla insieme alla moglie Mildred, una donna completamente anestetizzata che trascorre le giornate davanti a giganteschi schermi televisivi che occupano intere pareti, interagendo con personaggi fittizi che considera la sua “famiglia”. Assume sedativi in quantità industriale ed è incapace di provare emozioni autentiche. Tutto cambia quando il nostro protagonista incontra Clarisse, una ragazza considerata strana perché ama osservare la luna, annusare le foglie e fare domande scomode. "Lei è felice?" gli chiede. Una domanda semplice, devastante, che incrina ogni certezza e lo spinge a compiere il gesto più rivoluzionario possibile: salvare un libro dalle fiamme e iniziare a leggere.

La scrittura di Bradbury è forte, precisa, a tratti quasi onirica. Scorre veloce, appagante, ma ti lascia addosso una sensazione di claustrofobia. Non c'è luce nel mondo di Montag, solo il bagliore sinistro dei lanciafiamme e il ronzio costante dei bombardieri che passano sopra la città. Se la copertina di questa edizione è un rosso fiammante, aggressivo e vitale, l'atmosfera che si respira tra le pagine è tremendamente nera, scura, buia. C'è qualcosa di profondamente inquietante in questo futuro che l'autore dipinge, e non è tanto la distopia in sé – ci siamo abituati a mondi totalitari e oppressivi nella letteratura – quanto la consapevolezza che quel futuro non sia poi così distante dal nostro presente.

Nel romanzo si spiega che i libri sono stati banditi perché la maggioranza delle persone li trovava fastidiosi, elitari, fonte di disaccordo. Meglio eliminarli per garantire l'uguaglianza attraverso l'ignoranza universale. Meglio tenere tutti occupati con l'intrattenimento veloce e superficiale, con programmi televisivi che non richiedono alcuno sforzo mentale.

La vera genialità di Bradbury non è tanto nella censura di stato, quanto nella sua intuizione sul potere dei media. Nel 1953 temeva la televisione, quelle "pareti parlanti" che avrebbero riempito il vuoto delle persone. Oggi, quella profezia non solo si è avverata ma è stata potenziata da schermi tascabili che non ci lasciano mai soli.

La televisione di Bradbury è stata sostituita dai social, da un flusso incessante di contenuti che spesso non informano, non approfondiscono e non lasciano traccia. Senza voler fare la solita paternale da boomer, anch’io passo le mie giornate tra internet, WhatsApp, Facebook, Instagram e reel generati da un’AI, dove tutto si assomiglia e niente lascia davvero un segno. Probabilmente non è un caso che quest'anno il numero di libri che ho letto è calato vistosamente, eroso dalla distrazione facile.

Eppure, leggere Fahrenheit 451 mi ha ricordato perché è essenziale farlo. Leggere oggi significa fermare questa girandola impazzita di contenuti effimeri, scendere dalla giostra per un attimo e dedicare del tempo a stimolare la mente, l'immaginazione e la fantasia. Significa scegliere di pensare, invece di lasciare che l'algoritmo pensi per noi. Non sempre, perchè il mondo in cui viviamo, bene o male, è questo. Ma almeno farlo ogni tanto.

I vitelloni

di Federico Fellini

Secondo film di Federico Fellini e Leone d'argento alla Mostra del Cinema di Venezia del 1953, I Vitelloni è un dichiarato omaggio alla Rimini della giovinezza del regista – anche se, per esigenze cinematografiche, la città fu interamente ricostruita nei dintorni di Roma.

I Vitelloni è un racconto semi-autobiografico che segue un gruppo di amici in una sonnacchiosa città di provincia affacciata sul mare, sospesi in un eterno limbo tra adolescenza e maturità. Troppo grandi per giocare, troppo pigri per lavorare. Moraldo (Franco Interlenghi), l’osservatore silenzioso, guarda tutto con distacco malinconico. Fausto (Franco Fabrizi), il donnaiolo incallito, continua a inseguire gonne anche dopo aver messo incinta Sandra, sorella di Moraldo. Alberto (Alberto Sordi), immaturo e teatrale, vive con una madre invadente e una sorella che sogna di scappare. Leopoldo (Leopoldo Trieste) scrive drammi teatrali che nessuno legge. Riccardo (Riccardo Fellini, fratello di Federico) canta alle feste sperando di strappare almeno un applauso.

Le loro giornate passano tra passeggiate senza meta, scherzi da caserma, sbornie, sogni di gloria e realtà da cui scappare. Fausto si sposa controvoglia, lavora per finta e tradisce per abitudine. Alberto fa il buffone ma ha dentro un groviglio di inquietudini. Leopoldo sogna il palcoscenico, ma resta in panchina. Solo Moraldo, alla fine, sembra davvero voler cambiare, e parte, forse per salvarsi.

Li chiamavano "vitelloni", oggi li chiameremmo "bamboccioni". Trent’anni suonati, ancora a casa con mamma, niente voglia di crescere, nessuna intenzione di assumersi responsabilità. Ma I Vitelloni non è un’accusa. È un ritratto affettuoso e amarognolo, che mescola ironia e malinconia per raccontare una generazione immobile, cresciuta all’ombra del dovere e incapace di affacciarsi al futuro. Fellini – che in Moraldo mette un po’ di sé stesso – costruisce una commedia amarissima, punteggiata da momenti irresistibili (la sbornia di Sordi, la scena iconica dell'"ombrello" agli operai) e venature neorealiste che già tendono verso qualcos’altro. Nella sequenza del carnevale si intravede già chiaramente il tratto onirico del Fellini che verrà.

I cinque protagonisti sono sbruffoni, inconcludenti, talvolta irritanti – ma a loro modo restano teneri e riconoscibili. Mi hanno ricordato, per certi versi, i protagonisti di Amici miei. Stessi scherzi da osteria, stesso senso di vuoto sotto la superficie goliardica. Solo che lì sono uomini di mezza età, qui sono ragazzi che faticano ad abbandonare l'adolescenza.

Curiosamente, all’epoca, il film fu accolto con freddezza. Alberto Sordi veniva da due flop ed era inviso a pubblico e critica. Fellini dovette persino rinunciare a metterlo nei titoli di testa, pur di averlo nel cast. Fa sorridere, col senno di poi, se si pensa che proprio lui regala una delle scene più iconiche della storia del nostro cinema.

Detto ciò, confesso che I Vitelloni non mi ha particolarmente entusiasmato. Non sono mai stato un grande fan del neorealismo all'italiana, e oggi certe lentezze, alcune ovvietà narrative, si fanno sentire. Il personaggio di Fausto, poi, con quel suo modo da mascalzone piagnucoloso, mi ha messo a dura prova. Ma questo è un problema mio. Le qualità del film sono evidenti – regia elegante, scrittura solida, personaggi scolpiti con precisione – solo che non sempre si incastrano con la mia personale sensibilità. Resta comunque un film fondamentale per comprendere l’universo felliniano, e per intuire dove stava andando il nostro cinema.

Film

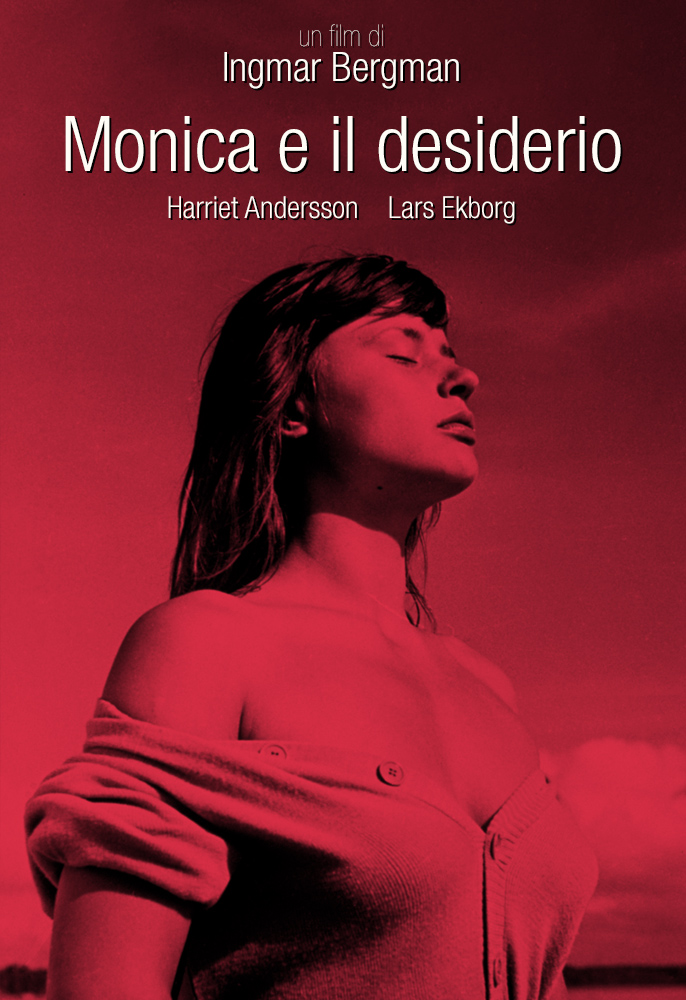

Monica e il desiderio

di Ingmar Bergman

Monica e il desiderio (Sommaren med Monika, letteralmente L'estate con Monika) è un film del 1953 diretto da Ingmar Bergman, tratto da un racconto di Per Anders Fogelström, che collaborò anche all’adattamento insieme al regista. Girato con un budget ridotto quando Bergman aveva appena trentadue anni, venne inizialmente considerato un’opera minore, tanto che in Italia arrivò solo otto anni dopo, quando Jean-Luc Godard ne riconobbe il valore e contribuì a consacrarlo tra i grandi film del maestro svedese.

Alla sua uscita, il film fece scandalo e subì pesanti tagli da parte della censura, che ne eliminò le scene più audaci. A sconvolgere non era solo la carica erotica delle immagini, ma soprattutto la presenza magnetica e travolgente di Harriet Andersson, allora diciannovenne, che con la sua sensualità spontanea e ribelle portava sullo schermo una femminilità nuova e provocatoria per l’epoca.

Harry (Lars Ekborg) e Monica (Harriet Andersson) sono due giovani commessi intrappolati in un’esistenza grigia e insoddisfacente. Lui, timido e introverso, vive con un padre malato e affronta giornate monotone in un lavoro senza prospettive. Lei, sfrontata e ribelle, cresce in un ambiente proletario soffocante, tra fratelli chiassosi e un padre violento. Monica sogna di fuggire, di lasciarsi alle spalle la miseria e la monotonia della sua vita. Quando si incontrano in uno squallido bar di Stoccolma, tra i due scatta subito qualcosa. Si cercano, si innamorano, si illudono di poter trovare insieme una via di fuga dalla realtà. Dopo l’ennesima lite in famiglia, Monica scappa di casa e si rifugia da Harry. Il giorno dopo, lui si fa licenziare e ruba il motoscafo del padre. Insieme prendono il largo, abbandonando la città per perdersi nell’arcipelago svedese. L’estate diventa un sogno di libertà assoluta, un idillio vissuto all’insegna dell’amore, della natura selvaggia e dell’incoscienza. Ma l’estate finisce. Sempre. Il denaro si esaurisce, la fame inizia a farsi sentire e Monica scopre di essere incinta. Il ritorno a Stoccolma segna il brusco risveglio. Harry, determinato a costruire un futuro stabile per la loro famiglia, la sposa e cerca di affrontare le nuove responsabilità. Ma Monica rifiuta l’idea di una vita fatta di sacrifici e doveri. La sua voglia di evadere non si è mai davvero spenta. Presto si stanca della routine domestica e si abbandona a nuove avventure. Quando Harry scopre il tradimento, l’illusione si frantuma definitivamente. Monica se ne va, inseguendo il suo desiderio di libertà. Harry resta con la loro bambina, consapevole che ciò che rimane di quell’estate non è altro che un ricordo destinato a sbiadire nel tempo.

Il cuore pulsante del film è Harriet Andersson con la sua prorompente carica erotica e il suo spirito fragile e ribelle allo stesso tempo. Bergman scrive il personaggio di Monica su misura per lei, e la sua interpretazione è un’esplosione di sensualità, vitalità e disperazione. È una figura complessa, che incarna la libertà e l’insofferenza, l’attrazione e la fuga. Monica è capace di trasformare ogni scena con un gesto, un sorriso, uno sguardo di sfida. La sua sessualità è libera, istintiva, lontana dai cliché dell’epoca. Harriet Andersson divenne la musa di Bergman, ma anche la sua compagna nella vita per un intero decennio, lavorando con lui in ben nove film.

L’iconico sguardo in macchina della Andersson – quel lungo, silenzioso primo piano che Godard definirà "il più triste della storia del cinema" – ci lascia immobili. Non è solo uno sguardo, è un abisso. In quegli occhi c’è la consapevolezza di una vita che non sarà mai come la si era immaginata. È il punto in cui il desiderio incontra la realtà e si sgretola.

Girato in un bianco e nero di struggente bellezza, Monica e il desiderio è il ritratto di una passione che si accende come un fuoco estivo, brucia intensamente e si spegne lasciando dietro di sé solo il profumo acre della nostalgia. Bergman cattura l’illusione dell’amore assoluto, la ribellione giovanile e l’ebbrezza della libertà con una sincerità disarmante. E poi c’è lei, Monica, indomabile e sfuggente, seducente come il sole di un pomeriggio che non vorresti finisse mai. Difficile non innamorarsi di lei. Impossibile dimenticarla.

Film