Suspiria

di Dario Argento

Il capolavoro assoluto di Dario Argento. Nel 1977, dopo il successo di Profondo Rosso, il regista romano decide di abbandonare le certezze del giallo all'italiana per tuffarsi nel soprannaturale. Il risultato è Suspiria, un opera che ridefinsce i confini dell'horror trasformandolo in un'esperienza sensoriale estrema, dove la logica narrativa cede il posto a una dimensione onirica e fiabesca. Primo capitolo di quella che sarebbe diventata la Trilogia delle Madri, Suspiria rappresenta l'apice del talento visionario di Argento e segna il suo passaggio definitivo dal thriller psicologico al territorio dell'incubo puro.

Susy Bannion, giovane ballerina americana interpretata da Jessica Harper, arriva a Friburgo per perfezionarsi nella prestigiosa accademia di danza della città. Il suo arrivo coincide con una notte di pioggia torrenziale e con la fuga disperata di un’altra allieva, che viene brutalmente assassinata insieme a un'amica poche ore dopo. Giorno dopo giorno, Susy inizia a percepire che qualcosa di oscuro e antico si nasconde dietro le lezioni di danza e l'apparente rispettabilità dell'accademia. Tra corridoi rosso sangue, rumori notturni inquietanti, sparizioni improvvise e una surreale infestazione di larve, la ragazza, con l'aiuto di Sara, un'altra studentessa, scoprirà che dietro la rigida disciplina imposta dalla vice-direttrice Miss Tanner (Alida Valli) e da Madame Blanc (Joan Bennett) si nasconde un'antica congrega di streghe guidata dalla fondatrice Helena Markos, la Madre dei Sospiri.

Dal punto di vista tecnico e visivo, Suspiria è una lezione di cinema espressionista prestata all'horror, un'opera che trascende il genere per diventare pura esperienza estetica. Argento e il direttore della fotografia Luciano Tovoli compiono un vero miracolo visivo utilizzando una vecchia pellicola Kodak a basso contrasto e filtrando le luci attraverso teli di velluto, ottenendo quei colori primari, saturi e violenti che sono diventati il marchio di fabbrica del film. Un trattamento innaturale e fantastico della luce e dei colori, chiaramente debitore dello stile dell’indimenticato Mario Bava. Non è un caso che Suspiria sia anche l’ultimo film italiano stampato con il processo Technicolor, la tecnica che aveva dato vita ai classici Disney e a molti capolavori del cinema americano. Un legame che non è soltanto tecnico ma anche immaginario, visto che una delle influenze più dichiarate del film è Biancaneve e i sette nani, che aveva profondamente turbato l’infanzia di Argento. Il cromatismo non serve più a rappresentare la realtà, ma a deformarla e trasfigurarla in qualcosa di visionario e astratto.

Se la fotografia aggredisce gli occhi, la colonna sonora dei Goblin strangola letteralmente le orecchie dello spettatore. Claudio Simonetti e compagni firmano il loro capolavoro lavorando al limite della sperimentazione, mescolando prog rock, strumenti etnici, voci sussurrate, cori inquietanti e rumori industriali. Si racconta che Argento facesse suonare la musica a tutto volume sul set per terrorizzare gli attori durante le riprese, a conferma di quanto il suono fosse parte integrante dell’esperienza sensoriale del film.

Le scenografie di Giuseppe Bassan contribuiscono a costruire un universo visivo che fonde Liberty, espressionismo tedesco, geometrie escheriane e suggestioni metafisiche. L’accademia di danza non è un luogo reale, ma una dimensione fiabesca e ostile, un labirinto onirico in cui le leggi della logica e della fisica sembrano sospese. In origine le protagoniste avrebbero dovuto essere bambine di dieci anni, ed è anche per questo che le maniglie delle porte sono posizionate più in alto del normale, per restituire una percezione infantile dello spazio e amplificare quel senso di smarrimento e inadeguatezza di fronte al male degli adulti.

Suspiria è una favola nera, una discesa nell’antro della strega che rielabora archetipi universali. Probabilmente è proprio la sceneggiatura, scritta da Argento insieme a Daria Nicolodi, l’elemento più debole dell’opera. La trama è rarefatta, i dialoghi volutamente puerili e stilizzati, non va mai dimenticato che furono scritti pensando a protagoniste bambine, e i personaggi restano appena abbozzati. Ma ad Argento non interessa davvero raccontare una storia nel senso tradizionale del termine. Il suo obiettivo è costruire un flusso di immagini e suoni che obbedisca a logiche oniriche, non razionali, puntando all’impatto visivo e alla ricerca di un terrore puro, quasi primordiale, impresso direttamente sulla pellicola.

A quasi cinquant’anni dalla sua uscita, Suspiria conserva intatta la sua forza dirompente. I recenti restauri in 4K, supervisionati dallo stesso Tovoli, hanno restituito al film il suo splendore originario, permettendo anche alle nuove generazioni di vedere un'opera che ha influenzato profondamente il cinema contemporaneo. Da Guillermo del Toro a Nicolas Winding Refn, l’eredità di Suspiria continua a pulsare nel cinema di genere, confermandolo ancora oggi come uno dei film horror più affascinanti e influenti di sempre.

Film

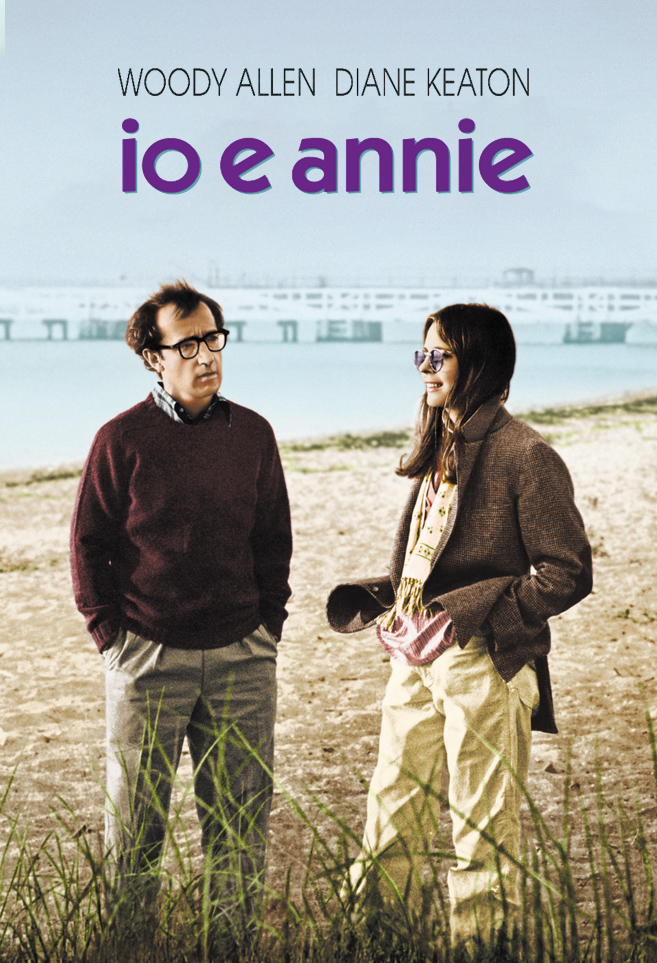

Io e Annie

di Woody Allen

Mi sono rivisto Io e Annie di Woody Allen senza sapere che, poche ore dopo, Diane Keaton ci avrebbe lasciati. Una coincidenza singolare per un film che non è soltanto una commedia romantica, ma una dichiarazione d’amore scritta da Allen su misura per lei. In Annie Hall, la Keaton ha saputo incarnare come poche attrici la leggerezza e l’intelligenza, l’eccentricità e la vulnerabilità del mondo femminile.

Vincitore di quattro premi Oscar – miglior film, regia, sceneggiatura originale e attrice protagonista – Io e Annie è l’opera che ha consacrato Woody Allen tra i grandi del cinema americano, raccontando con ironia e malinconia il mistero delle relazioni umane: la difficoltà di amarsi senza ferirsi, di restare sinceri quando tutto si complica. Un film fortemente autobiografico per entrambi, intriso di una dolce malinconia.

Alvy Singer (Woody Allen) è un comico newyorkese brillante e nevrotico, ossessionato dall’analisi di sé e del mondo che lo circonda. Annie Hall (Diane Keaton) è una giovane donna solare, spontanea, un po’ disordinata ma piena di fascino. Si incontrano quasi per caso, si innamorano, vivono una relazione intensa fatta di entusiasmi, incomprensioni e piccole manie quotidiane.

Attraverso una narrazione frammentata, fatta di ricordi, dialoghi interiori, salti temporali e momenti surreali, Allen ricostruisce la loro storia d’amore dal punto di vista di Alvy, cercando di capire dove e perché le cose si siano incrinate. Il risultato è un racconto personale e universale allo stesso tempo, una riflessione sull’amore, la memoria e l’impossibilità di afferrare davvero ciò che ci ha resi felici.

Io e Annie segna una svolta nella carriera di Woody Allen, che abbandona le commedie surreali e farsesche degli inizi per un racconto più intimo e malinconico. È il film in cui il suo cinema diventa adulto, più introspettivo, intellettuale e nevrotico. Sono gli elementi che lo contraddistingueranno e diventeranno la cifra essenziale della seconda parte della sua carriera.

La storia d’amore tra Alvy e Annie è raccontata come un mosaico di ricordi, frammenti e riflessioni. Allen rompe continuamente la linearità del racconto, sfonda la quarta parete parlando direttamente allo spettatore, interagisce con la propria memoria, entra nei flashback e mescola realtà e immaginazione. Questo gioco metacinematografico, allora innovativo, restituisce perfettamente la confusione emotiva e la nostalgia che accompagnano ogni relazione finita. È un film che mette a nudo la fragilità dell’essere umano, incapace di razionalizzare l’arrivo dell’amore così come la sua perdita.

Diane Keaton, con la sua naturalezza e un’elegante goffaggine, dà vita a un personaggio indimenticabile. È la controparte perfetta del nevrotico Alvy, e la loro chimica, fragile e autentica, rimane una delle più sincere del cinema.

Allen alterna umorismo e malinconia con ritmo brillante, a tratti logorroico ma sempre arguto e sagace. Tra battute e riflessioni, tra pessimismo e leggerezza, parla dell’amore come di un’illusione necessaria, un’esperienza che, anche quando finisce, ci lascia qualcosa di vero. Riguardato oggi, il film conserva intatta la sua forza, quella di raccontare la solitudine e il desiderio di comprendersi, con la grazia di chi non pretende risposte ma accetta la confusione dei sentimenti. Dove anche l’amore più complicato può essere bellissimo.

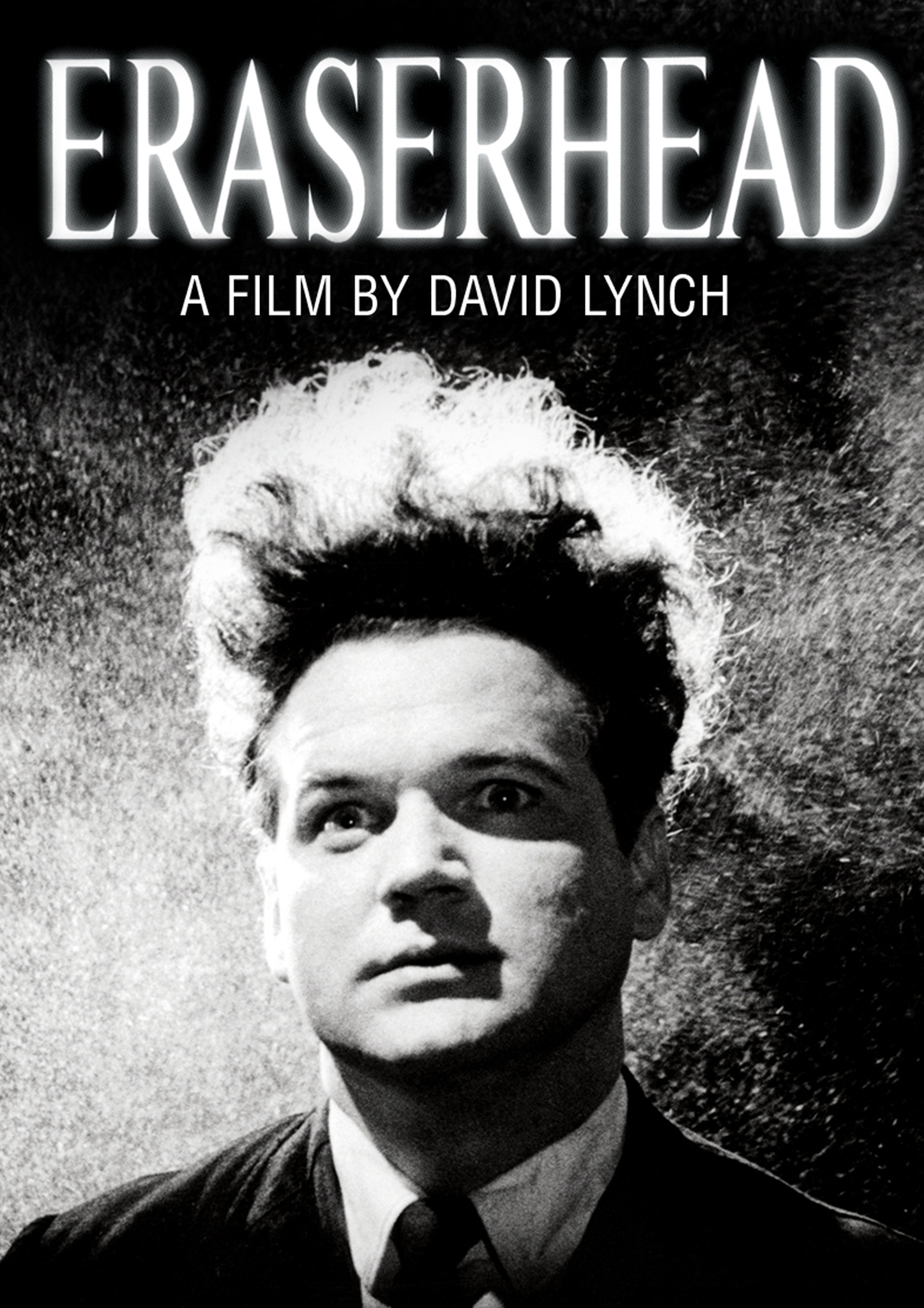

Eraserhead

di David Lynch

Premetto che, scrivendo queste righe, non riuscirò ad essere obiettivo. Nutro una profonda venerazione per David Lynch, un’artista capace di esplorare mondi onirici e surreali in ogni sua opera, che si tratti di cinema, pittura, musica o qualsiasi altra forma d’arte in cui si cimenta.

Se qualcuno mi chiedesse quale sia il mio film preferito (non di Lynch, ma in assoluto), risponderei senza esitazione "Mulholland Drive".

Nel 1972, quando inizia a girare "Eraserhead", David Lynch ha ventisei anni. E' un pittore e ha già girato una serie di cortometraggi visionari e molto sperimentali. Per realizzare il suo primo lungometraggio ci metterà quattro anni. Lavora solo di notte, in un set montato in un enorme magazzino, mentre di giorno lavora cercando di racimolare i soldi per finanziare il film. A interpretare il protagonista chiama un suo amico di vecchia data, oltre alla sua fidanzata e ad altri conoscenti, dando vita a un progetto quasi interamente “fatto in casa”.

La trama è complicata e poco lineare, caratteristica di quasi tutti i capolavori di David Lynch (compreso Twin Peaks).

Girato in uno sgranato bianco e nero e dai dialoghi quasi completamente assenti, il film racconta il viaggio allucinato di Henry Spencer (interpretato da Jack Nance), un uomo solitario e impacciato che vive in una città industriale e surreale, muovendosi tra rumori metallici e paesaggi desolanti. La sua vita prende una piega angosciante quando scopre che la sua ragazza, Mary, ha partorito un figlio deforme. Mary e Henry cercano di prendersi cura del neonato, ma la situazione precipita quando la donna abbandona entrambi, lasciando Henry da solo con il bambino, che piange incessantemente e sembra più una creatura aliena che umana. Mentre l’angoscia e la confusione di Henry crescono, il confine tra realtà e incubo diventa sempre più labile, portandolo a visioni oniriche e momenti di introspezione surreale in cui affronta paure profonde e incomprensibili.

"Eraserhead" è un incubo cinematografico, difficile da spiegare a parole, sopratutto la seconda parte del film. Come tutto il cinema di Lynch, è un'opera che va vissuta, dove il viaggio è più importante della destinazione. La narrazione passa in secondo piano per fare spazio a un'esperienza sensoriale e visiva, una vera e propria immersione nel subconscio. Le scene sono lente, ogni dettaglio è studiato per creare un senso di isolamento e soffocamento che cresce con il film. Il neonato deforme, che piange in continuazione ed è quasi impossibile da guardare, diventa il simbolo delle angosce del protagonista, un’immagine disturbante che mette a nudo le paure della paternità e della responsabilità.

Lynch non ha mai voluto rivelare in quale modo e con quale tecnica abbia realizzato questo effetto speciale. Il fatto che il regista non aveva budget per realizzare un mostriciattolo così realistico lascia pensare che sia qualcosa di organico. Probabilmente il feto di un animale o qualcosa del genere.

Inizialmente Eraserhead non venne neanche distribuito, ma con il tempo divenne un vero e proprio cult, proiettato nei cinema di mezzanotte per un pubblico di appassionati.

Io quando ho visto per la prima volta "Eraserhead" (stiamo parlando di parecchi anni fa) non avevo mai visto nulla del genere. Non è un film per tutti. E' un’esperienza che richiede pazienza, apertura e, forse, un pizzico di resistenza. Mi rendo conto che può non piacere e che molti possano trovarlo inaccessibile, perchè è un film dove la logica e la razionalità viene messa da parte. Ma chi è disposto ad abbandonare ogni certezza e lasciarsi andare, può trovarsi di fronte a un'esperienza... trascendentale.