Silent Hill

di Christophe Gans

L’uscita nelle sale di Return to Silent Hill mi ha offerto il pretesto per rivedermi, a distanza di vent’anni, il primo film del franchise del 2006 diretto da Christophe Gans. Di Silent Hill ricordavo soprattutto l’atmosfera e la sensazione che non mi fosse dispiaciuto. Trasposizione cinematografica del celeberrimo videogioco della Konami, all’epoca della sua uscita fu accolta da una critica piuttosto tiepida, anche se col passare degli anni molti hanno finito per rivalutarla, considerandola uno degli adattamenti più riusciti tratti da un videogioco.

Premetto che non sono mai stato un grande appassionato di videogame, quindi tutto il discorso sulla fedeltà o meno dell’opera originale mi scivola abbastanza addosso. Posso permettermi di giudicare Silent Hill semplicemente per quello che è, un film horror dei primi anni duemila.

La storia ci trascina nel viaggio disperato di Rose (Radha Mitchell), una madre che non vuole rassegnarsi al sonnambulismo tormentato della figlia Sharon, che nel sonno continua a invocare il nome di un luogo: Silent Hill. Ignorando ogni segnale di pericolo, Rose decide di seguire l’unica pista a sua disposizione e, contro il parere del marito Christopher, parte alla volta di questa misteriosa cittadina. Ma Silent Hill non è semplicemente un paese abbandonato. È una dimensione sospesa tra realtà e incubo, avvolta in una nebbia perenne e popolata da creature deformi che sembrano materializzarsi dal nulla. Dopo un incidente stradale, Sharon scompare e Rose si ritrova intrappolata in un labirinto di orrori, dove il confine tra il mondo reale e quello “altro” è labile come la cenere che cade costantemente dal cielo plumbeo.

Rivedendo il film oggi, non posso fare a meno di apprezzare la resa estetica e l’atmosfera opprimente della cittadina fantasma e della sua dimensione infernale. I mostri che popolano Silent Hill mi hanno sempre richiamato alla mente l’immaginario gotico e corporeo di Clive Barker, non a caso l’universo infernale del film ricorda molto da vicino quello dei Cenobiti di Hellraiser. Nonostante siano passati due decenni, gli effetti visivi tengono botta in modo sorprendente. Il merito è anche del regista francese, che ha insistito per utilizzare contorsionisti reali per dare vita alle creature, limitando la CGI solo dove strettamente necessario. La fotografia e le scenografie contribuiscono a quella sensazione di disagio costante che pervade l’intero film. E poi c’è la colonna sonora di Akira Yamaoka, compositore storico della saga videoludica, che rielabora le musiche originali creando un tappeto sonoro sospeso tra melodie malinconiche e composizioni industriali e metalliche, davvero inquietante.

Il problema arriva con la sceneggiatura, soprattutto nella seconda parte, quando gli spiegoni si accumulano, i dialoghi diventano didascalici e alcuni personaggi compiono azioni che sembrano forzate. Il ritmo, che nella prima metà funzionava, cede il passo a una narrazione più convenzionale, culminando in un finale in cui la setta fanatica e i suoi rituali portano il film pericolosamente vicino al territorio del B-movie.

Restano comunque impresse alcune scene davvero notevoli, come le infermiere senza volto che si muovono con quella scoordinazione agghiacciante, l’apparizione di Pyramid Head che scortica viva una donna sulle scalinate della chiesa, e quel rogo finale che chiude il cerchio in modo brutale.

Nel contesto delle trasposizioni videoludiche, genere tristemente noto per i suoi disastri, Silent Hill rappresenta un’eccezione degna di nota. Probabilmente non è un capolavoro, ma è un film che è riuscito a catturare l’estetica di un videogioco che ha segnato un’epoca e che, vent’anni dopo, pur con tutte le sue crepe narrative, risulta ancora gradevole per chi apprezza un horror visionario dall’atmosfera angosciante.

Ora, la tentazione di vedere Return to Silent Hill è forte, ma il timore di trovarmi davanti a una vaccata è altrettanto reale. Forse, in questo caso, è meglio aspettare l’home video.

Film

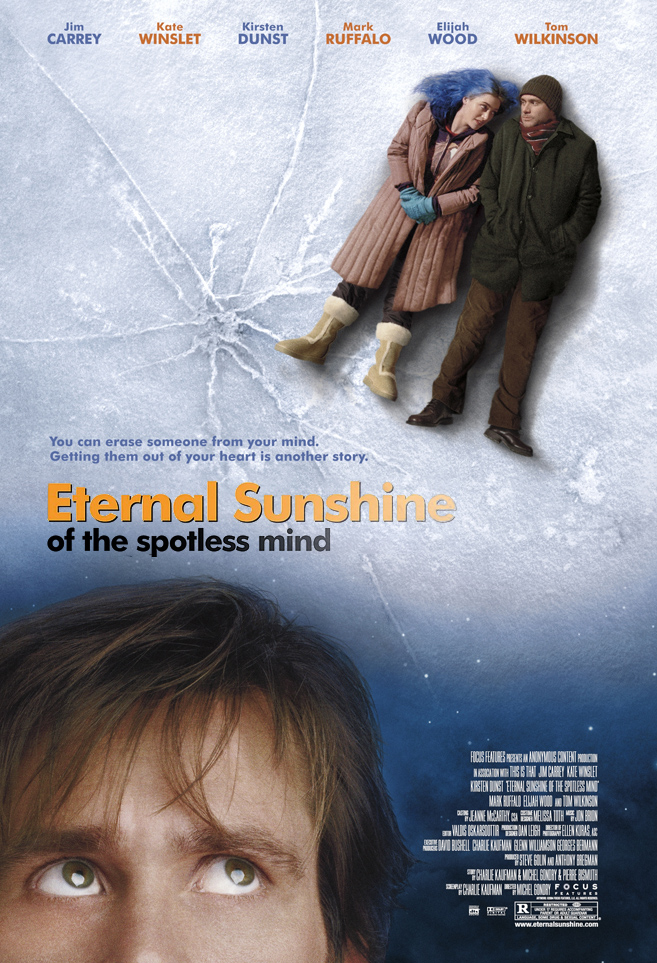

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

di Michel Gondry

C’è qualcosa di profondamente ironico nel modo in cui certi film arrivano nella nostra vita. Ricordo ancora quella sera al cinema, trascinato da un’amica che aveva insistito per vedere Se mi lasci ti cancello. Sì, proprio quel titolo lì, vergognosamente tradotto dai distributori italiani per fuorviare il pubblico e far passare il film per una commedia romantica di intrattenimento come tante altre. Con Jim Carrey in locandina e un titolo del genere, ero convinto di trovarmi davanti a una commediola senza pretese da digerire in due ore di sonno a occhi aperti. Invece, rimasi folgorato.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, questo è il titolo originale, esce nel 2004 per la regia di Michel Gondry, su sceneggiatura di Charlie Kaufman (già autore di "Essere John Malkovich" e "Il ladro di orchidee"), vincitrice dell'Oscar come miglior sceneggiatura originale. Il film, interpretato da un Jim Carrey in stato di grazia drammatica e da una irresistibile Kate Winslet, ha avuto un successo sia di critica che di pubblico, incassando 74 milioni di dollari a fronte di un budget di 20 milioni. A vent'anni di distanza, continua a essere considerato dalla critica cinematografica uno dei migliori film del XXI secolo. Per me, senza esitazioni, è uno dei film romantici che preferisco in assoluto.

La storia ci trascina nel malinconico mondo di Joel Barish, uomo schivo e introverso che scopre con orrore che la sua ex fidanzata Clementine ha deciso di cancellare ogni ricordo della loro relazione grazie a un servizio offerto dalla misteriosa clinica Lacuna Inc. In pratica, lo ha eliminato dalla sua memoria. Ferito e disperato, Joel sceglie di fare lo stesso. Ma mentre i ricordi iniziano a svanire uno dopo l’altro, qualcosa cambia. Rivivendo la loro storia al contrario, dai litigi finali fino ai primi momenti di felicità, Joel capisce di non voler dimenticare. Inizia così una fuga disperata attraverso i labirinti della propria mente, nel tentativo di nascondere Clementine negli angoli più remoti della memoria. Un viaggio a ritroso, un road movie cerebrale che trasforma un addio in una battaglia per la sopravvivenza emotiva.

Se dovessi descrivere Eternal Sunshine of the Spotless Mind in poche parole, direi che è un’odissea fantastica dentro un cuore spezzato, una storia d’amore frammentata con l’estetica di un sogno febbrile. Ma è anche molto di più. È un film che parla dell’amore nella sua forma più autentica e dolorosa, della fragilità della memoria e della nostra ossessione per il controllo. Un esperimento narrativo che riesce nell’impresa rarissima di essere complesso senza mai risultare pretenzioso.

La sceneggiatura di Kaufman è un labirinto in cui il tempo si piega e la narrazione si avvolge su se stessa, disorientando lo spettatore solo in apparenza. In realtà tutto è sorprendentemente limpido, guidato da un’emozione costante e riconoscibile. Michel Gondry mette la sua sensibilità visionaria al servizio della storia, trasformando la mente di Joel in un teatro surreale dove le leggi della fisica smettono di esistere. Case che crollano, volti che si dissolvono, un corpo da bambino abitato da una coscienza adulta. Un immaginario onirico che non è mai esercizio di stile, ma racconto puro.

Il vero cuore pulsante del film, però, sono le interpretazioni. Jim Carrey, spogliato di ogni maschera comica, regala probabilmente la prova migliore della sua carriera. Il suo Joel è fragile, introverso, profondamente malinconico, un uomo che sembra attraversare il mondo con la paura di romperlo. Kate Winslet è perfetta nei panni di Clementine, imprevedibile, caotica, irresistibilmente umana. Forse perché mi ha ricordato una mia ex, con quella sua fragilità mascherata da ribellione, con quel colore dei capelli improponibile, ma fin dalle prime scene me ne sono innamorato. Insieme costruiscono una relazione vera, fatta di compromessi, frustrazioni, slanci e fallimenti. Bellissimo anche il finale, sospeso tra speranza e malinconia, che suggerisce come l’amore non sia mai una scelta razionale, ma una forza che ci trascina nonostante tutto.

C'è poi un’ironia sottile nel modo in cui il film guarda alla nostra ossessione contemporanea per l’eliminazione del dolore. La Lacuna Inc. promette una vita senza sofferenza, ma finisce per creare esistenze sterili, condannate a ripetere gli stessi errori. I personaggi secondari, da Mary (Kirsten Dunst) che scopre di aver già vissuto e dimenticato una storia con il dottor Mierzwiak (Tom Wilkinson) a Patrick (Elijah Wood) che tenta di sedurre Clementine usando i ricordi rubati di Joel, sono tutti esempi di come la manipolazione dell’amore porti soltanto a una solitudine ancora più profonda.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind è un film emotivamente doloroso e allo stesso tempo luminoso. Cerebrale ma visceralmente umano. Surreale eppure così vero da fare male. È una di quelle opere che ti fanno sognare, innamorare e soffrire, ricordandoti che il dolore della perdita è il prezzo inevitabile per la bellezza dell’aver amato.

Capolavoro.

Film

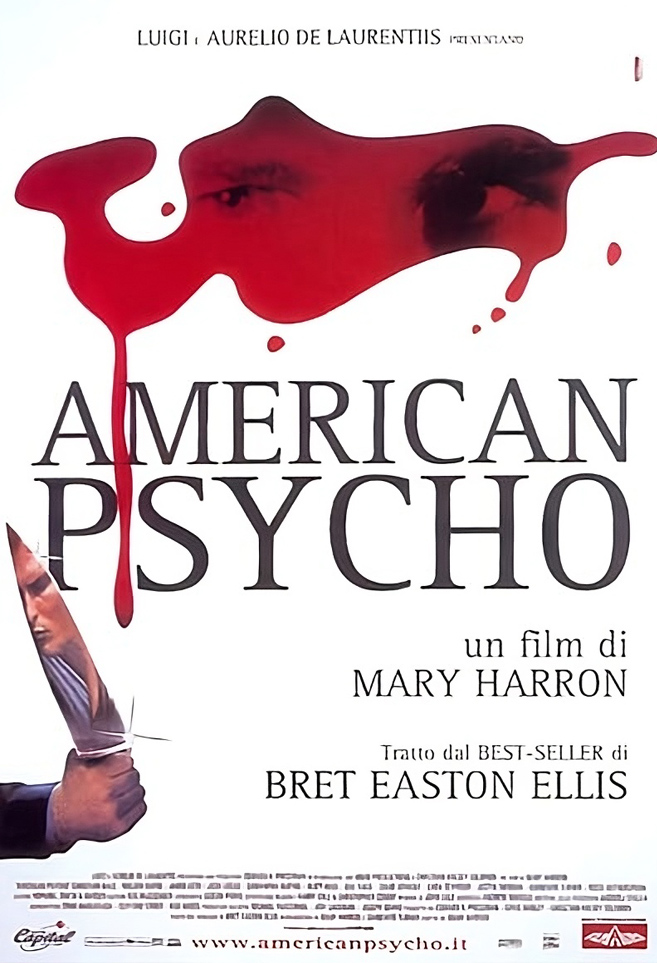

American Psycho

di Mary Harron

Quando vidi American Psycho per la prima volta rimasi deluso. Il confronto con il romanzo di Bret Easton Ellis, che mi aveva completamente esaltato, si rivelò impari, quasi ingiusto per il film. A distanza di decenni ho deciso di rivederlo, spinto dalla curiosità di capire se quella prima impressione fosse davvero fondata o semplicemente il frutto di aspettative troppo alte.

American Psycho arriva nelle sale nel 2000, presentato al Sundance Film Festival e diretto da Mary Harron, regista che si era già fatta notare con Ho sparato a Andy Warhol. L’adattamento dell’omonimo romanzo del 1991, che all’epoca della pubblicazione aveva scatenato polemiche per la sua violenza estrema, rappresentava una sfida titanica. Il risultato è un film che ha diviso critica e pubblico, trasformandosi negli anni in un piccolo classico, celebrato soprattutto per la performance di Christian Bale e per la sua satira sulla società reaganiana.

New York, 1987. Patrick Bateman è un giovane yuppie affascinante, ricco e impeccabile. Consulente finanziario di successo a Wall Street, vive in un appartamento di lusso con vista su Central Park, frequenta i ristoranti più esclusivi della città e cura in modo ossessivo ogni dettaglio della propria immagine, dalla routine mattutina fatta di maschere e creme antirughe ai completi sartoriali perfetti, fino al celebre biglietto da visita su carta di riso color avorio.

Ma dietro quella facciata patinata batte il cuore di un predatore. Di notte Patrick si trasforma in un serial killer spietato, uccidendo prostitute, senzatetto e colleghi invidiati, dando sfogo a un delirio di sangue che sembra essere l’unico modo per sentirsi vivo e colmare il vuoto che lo divora.

Il problema del film resta inevitabilmente il confronto con il libro di Ellis. Mary Harron, insieme alla co-sceneggiatrice Guinevere Turner, priva il film della componente più disturbante del romanzo. La violenza c’è, ma è spesso fuori campo, suggerita, filtrata da un’ironia nerissima che ne smorza l’impatto e la rende ambigua. Il risultato è un film che sceglie consapevolmente la strada della commedia nera grottesca più che quella del vero thriller/horror psicologico.

Christian Bale offre una prova notevole. Il suo Bateman è memorabile, iconico. Un uomo privo di empatia, narcisista, violento, ossessionato dalla cura maniacale della propria immagine, la cui più grande preoccupazione sembra riuscire a prenotare un tavolo in un ristorante alla moda. L’unica sua passione, oltre al culto di sé, è la musica. Ma è musica mainstream, di facile consumo. Quando dichiara di apprezzare i Genesis e considera Invisible Touch il loro album migliore perché quelli precedenti li trova troppo “astrusi”, da appassionato di lunga data della band capisci immediatamente la sua superficialità. Bateman non ama davvero la musica. Ama l’idea di amare la musica. È un ascolto senza ascolto, un entusiasmo senza emozione. Proprio come lui.

Uno degli aspetti più riusciti del film è il modo in cui il mondo che circonda Bateman si rivela altrettanto disumano. Nessuno ascolta davvero nessuno, tutti si confondono a vicenda, sbagliano nomi e facce come se fossero intercambiabili. Sono tutti uguali, persi tra completi eleganti e locali alla moda. In un contesto del genere, perfino l’idea che Bateman sia un serial killer passa quasi in secondo piano. Non perché non sia una cosa grave, ma perché a nessuno importa davvero. È un sistema chiuso su se stesso, troppo occupato a guardarsi allo specchio per accorgersi di ciò che succede intorno.

Il dubbio finale, tanto discusso, non è tanto un gioco narrativo sul reale o sull’immaginato. È la dimostrazione definitiva che, in quel mondo, la verità non conta. Che Bateman abbia davvero ucciso o meno è secondario. Ciò che resta è l’assoluta mancanza di conseguenze, l’orrore che non produce alcuna conseguenza.

Alla fine American Psycho è un ritratto spietato sullo yuppismo, una metafora grottesca dell’America reaganiana, con i suoi deliri di opulenza e individualismo sfrenato. È un film ben fatto, girato bene, ma privo di quella scintilla di follia che la storia richiedeva. È un’opera che ha scelto la prudenza invece del coraggio, la commedia nera invece del delirio puro. E per un materiale così esplosivo, questo rimane un peccato.

Film

Suspiria

di Dario Argento

Il capolavoro assoluto di Dario Argento. Nel 1977, dopo il successo di Profondo Rosso, il regista romano decide di abbandonare le certezze del giallo all'italiana per tuffarsi nel soprannaturale. Il risultato è Suspiria, un opera che ridefinsce i confini dell'horror trasformandolo in un'esperienza sensoriale estrema, dove la logica narrativa cede il posto a una dimensione onirica e fiabesca. Primo capitolo di quella che sarebbe diventata la Trilogia delle Madri, Suspiria rappresenta l'apice del talento visionario di Argento e segna il suo passaggio definitivo dal thriller psicologico al territorio dell'incubo puro.

Susy Bannion, giovane ballerina americana interpretata da Jessica Harper, arriva a Friburgo per perfezionarsi nella prestigiosa accademia di danza della città. Il suo arrivo coincide con una notte di pioggia torrenziale e con la fuga disperata di un’altra allieva, che viene brutalmente assassinata insieme a un'amica poche ore dopo. Giorno dopo giorno, Susy inizia a percepire che qualcosa di oscuro e antico si nasconde dietro le lezioni di danza e l'apparente rispettabilità dell'accademia. Tra corridoi rosso sangue, rumori notturni inquietanti, sparizioni improvvise e una surreale infestazione di larve, la ragazza, con l'aiuto di Sara, un'altra studentessa, scoprirà che dietro la rigida disciplina imposta dalla vice-direttrice Miss Tanner (Alida Valli) e da Madame Blanc (Joan Bennett) si nasconde un'antica congrega di streghe guidata dalla fondatrice Helena Markos, la Madre dei Sospiri.

Dal punto di vista tecnico e visivo, Suspiria è una lezione di cinema espressionista prestata all'horror, un'opera che trascende il genere per diventare pura esperienza estetica. Argento e il direttore della fotografia Luciano Tovoli compiono un vero miracolo visivo utilizzando una vecchia pellicola Kodak a basso contrasto e filtrando le luci attraverso teli di velluto, ottenendo quei colori primari, saturi e violenti che sono diventati il marchio di fabbrica del film. Un trattamento innaturale e fantastico della luce e dei colori, chiaramente debitore dello stile dell’indimenticato Mario Bava. Non è un caso che Suspiria sia anche l’ultimo film italiano stampato con il processo Technicolor, la tecnica che aveva dato vita ai classici Disney e a molti capolavori del cinema americano. Un legame che non è soltanto tecnico ma anche immaginario, visto che una delle influenze più dichiarate del film è Biancaneve e i sette nani, che aveva profondamente turbato l’infanzia di Argento. Il cromatismo non serve più a rappresentare la realtà, ma a deformarla e trasfigurarla in qualcosa di visionario e astratto.

Se la fotografia aggredisce gli occhi, la colonna sonora dei Goblin strangola letteralmente le orecchie dello spettatore. Claudio Simonetti e compagni firmano il loro capolavoro lavorando al limite della sperimentazione, mescolando prog rock, strumenti etnici, voci sussurrate, cori inquietanti e rumori industriali. Si racconta che Argento facesse suonare la musica a tutto volume sul set per terrorizzare gli attori durante le riprese, a conferma di quanto il suono fosse parte integrante dell’esperienza sensoriale del film.

Le scenografie di Giuseppe Bassan contribuiscono a costruire un universo visivo che fonde Liberty, espressionismo tedesco, geometrie escheriane e suggestioni metafisiche. L’accademia di danza non è un luogo reale, ma una dimensione fiabesca e ostile, un labirinto onirico in cui le leggi della logica e della fisica sembrano sospese. In origine le protagoniste avrebbero dovuto essere bambine di dieci anni, ed è anche per questo che le maniglie delle porte sono posizionate più in alto del normale, per restituire una percezione infantile dello spazio e amplificare quel senso di smarrimento e inadeguatezza di fronte al male degli adulti.

Suspiria è una favola nera, una discesa nell’antro della strega che rielabora archetipi universali. Probabilmente è proprio la sceneggiatura, scritta da Argento insieme a Daria Nicolodi, l’elemento più debole dell’opera. La trama è rarefatta, i dialoghi volutamente puerili e stilizzati, non va mai dimenticato che furono scritti pensando a protagoniste bambine, e i personaggi restano appena abbozzati. Ma ad Argento non interessa davvero raccontare una storia nel senso tradizionale del termine. Il suo obiettivo è costruire un flusso di immagini e suoni che obbedisca a logiche oniriche, non razionali, puntando all’impatto visivo e alla ricerca di un terrore puro, quasi primordiale, impresso direttamente sulla pellicola.

A quasi cinquant’anni dalla sua uscita, Suspiria conserva intatta la sua forza dirompente. I recenti restauri in 4K, supervisionati dallo stesso Tovoli, hanno restituito al film il suo splendore originario, permettendo anche alle nuove generazioni di vedere un'opera che ha influenzato profondamente il cinema contemporaneo. Da Guillermo del Toro a Nicolas Winding Refn, l’eredità di Suspiria continua a pulsare nel cinema di genere, confermandolo ancora oggi come uno dei film horror più affascinanti e influenti di sempre.

Film

E.T. l'extra-terrestre

di Steven Spielberg

Quando ho visto E.T. l'extra-terrestre per la prima volta avevo già visto il primo Star Wars, Incontri Ravvicinati, 1997: Fuga da New York e soprattutto ero già stato traumatizzato dal primo Alien. Quindi per me l’incontro con quel ranocchio rugoso dagli occhi grandi mi è sempre sembrato, fin da subito, quello che alla fine è, ovvero un film per bambini. Una favola moderna più che un film di fantascienza. Anzi con il tempo, l'ho sempre surclassato catalogandolo come un film buonista alla Disney.

Eppure il film di Steven Spielberg è diventato qualcosa di più grande di quanto chiunque potesse immaginare. Uscito nel 1982, superò Star Wars diventando il maggiore incasso cinematografico di tutti i tempi, un primato mantenuto per oltre un decennio fino all’arrivo di Jurassic Park, sempre firmato Spielberg, nel 1993. Con nove candidature agli Oscar e quattro statuette vinte, tra cui la splendida colonna sonora di John Williams, E.T. è andato ben oltre il semplice successo commerciale, trasformandosi in un’icona culturale e in un fenomeno generazionale capace ancora oggi di commuovere spettatori di ogni età.

L'ho rivisto a distanza di decenni con mio figlio nell'edizione Director's Cut della durata di due ore (ovviamente lo ha voluto vedere in due sessioni, non sia mai).

Durante una missione di raccolta botanica sulla Terra, un gruppo di extraterrestri viene sorpreso dagli agenti governativi e, nella fuga, uno di loro viene lasciato indietro. Smarrito e terrorizzato, il piccolo visitatore trova rifugio nel capanno di una tipica villetta suburbana californiana, dove viene scoperto da Elliott (Henry Thomas), un ragazzino che cerca di elaborare, a modo suo, il vuoto lasciato da un padre che se n’è andato. Tra i due nasce un legame simbiotico, quasi magico, che trasforma la cameretta di Elliott nell’ultimo baluardo contro un mondo adulto percepito come una minaccia. Coinvolti nel segreto anche i fratelli, la piccola Gertie e l’adolescente Michael, E.T. scopre il nostro mondo tra televisione, lattine di birra e fumetti, mentre tenta disperatamente di “telefonare a casa” prima che la sua luce interiore si spenga per sempre.

Il film per famiglie per antonomasia, un classico assoluto della storia del cinema. Se in Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo il senso del meraviglioso era accompagnato da un ritmo più serrato e gli alieni restavano misteriosi, distanti, quasi divini, qui l’extraterrestre diventa una creatura fragile, bisognosa di aiuto, quasi un rifugiato. Non è un caso che il film nasca da un’esperienza profondamente personale di Spielberg, il divorzio dei suoi genitori quando aveva quindici anni, e questo si avverte chiaramente. Il legame tra Elliott ed E.T. non è solo amicizia, ma il bisogno disperato di un bambino di colmare un’assenza, di sentirsi finalmente compreso.

E.T. è una favola e come tale va presa. Probabilmente il buonismo a un certo punto diventa eccessivo, così come la ricerca della lacrimuccia, ma resta un film per bambini puro e semplice, talvolta persino ruffiano, in cui gli adulti – il padre assente e gli scienziati pronti a sezionare l’alieno – non fanno una gran figura.

La parte che continuo a trovare più riuscita è quella dell’ambientazione domestica, quando E.T. si aggira per la casa suscitando stupore nei ragazzini. Qui Spielberg dimostra una maestria straordinaria nel raccontare la quotidianità, nel trovare la magia negli spazi più familiari. La creatura realizzata da Carlo Rambaldi, quel curioso mix tra il volto di Albert Einstein, un carlino e Yoda, diventa credibile proprio in questi momenti intimi: quando si nasconde tra i pupazzi per non farsi scoprire dalla madre o quando la piccola Drew Barrymore lo tratta come una bambola, osservando con innocenza che "non ha i vestiti".

Alla fine penso che i più adatti a giudicare questo film siano proprio i bambini. Ma da come si è comportato mio figlio ho capito che non è un grande amante del fantastico (me tapino). Ho l’impressione che sia più tipo da commedie, quindi per ora rimando l’iniziazione a Star Wars.

Film

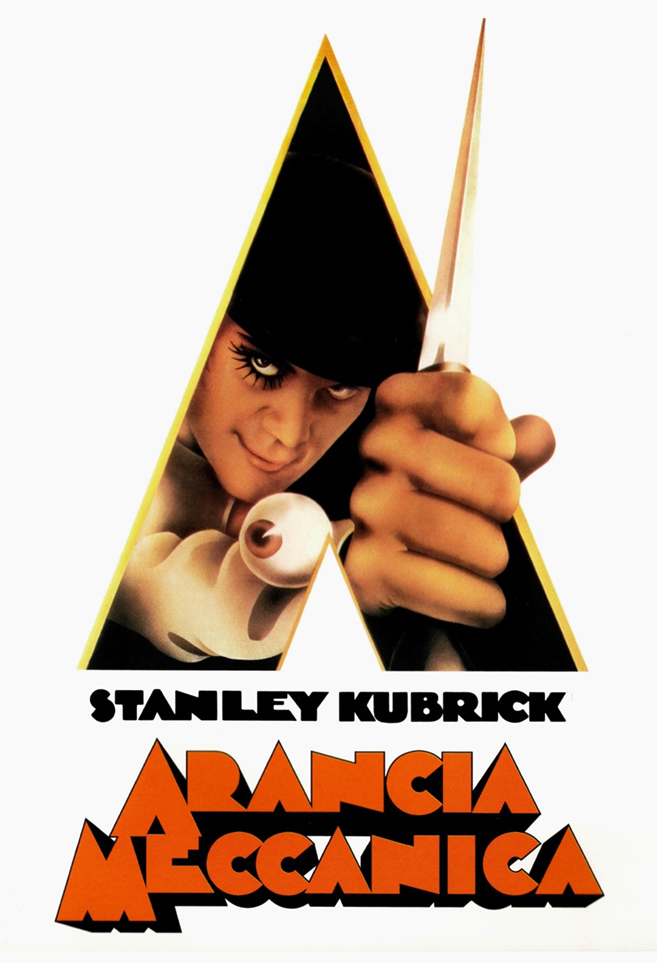

Arancia Meccanica

di Stanley Kubrick

Ci sono film che non hanno bisogno di presentazioni, e Arancia Meccanica (A Clockwork Orange) è uno di quelli. Un capolavoro assoluto del cinema, un pugno nello stomaco che nei primi anni settanta arrivò dritto alla faccia del pubblico, senza chiedere permesso. Stanley Kubrick prende il romanzo di Anthony Burgess e lo trasforma in qualcosa di ancora più disturbante, più seducente, più pericoloso. Dirige, sceneggia e produce un’opera che non si limita a provocare, ma scava sotto la pelle.

Siamo in una Londra futuristica che sembra uscita da un catalogo pop-art impazzito. Alex DeLarge (interpretato da un monumentale Malcolm McDowell), è il carismatico capo dei Drughi. Latte corretto con droghe, notti di ultraviolenza, risse con bande rivali, aggressioni gratuite, stupri, invasioni domestiche. Il tutto accompagnato dalla Nona di Beethoven. Alex è giovane, vitale, magnetico, e incanala questa energia nel modo più distruttivo possibile.

Quando un colpo finisce male e i suoi stessi compagni lo tradiscono, Alex viene arrestato e sottoposto alla cosiddetta “cura Ludovico”, un trattamento sperimentale che promette di eliminare l’istinto criminale attraverso il condizionamento. Non lo trasforma davvero in una persona migliore, ma in qualcosa di artificiale. Organico fuori, meccanico dentro. Un’arancia meccanica, appunto.

Sì, Arancia Meccanica è un capolavoro. All’epoca scatenò censure, ritiri dalle sale e indignazione morale per l’eccesso di violenza. Oggi, dopo decenni di cinema sempre più esplicito, quella carica eversiva si è inevitabilmente attenuata. Eppure ciò che resta, e anzi cresce con il passare del tempo, è la lucidità con cui Kubrick trasforma l’orrore in un balletto ipnotico.

La prima parte del film, quella che segue Alex e i Drughi nelle loro scorribande notturne, è semplicemente da antologia. Kubrick non mette in scena aggressioni, mette in scena coreografie. La violenza non è caotica, è ritmica, quasi teatrale. Stupri e pestaggi accompagnati dalle note solenni di Beethoven o dalla giocosa Singin’ in the Rain (una intuizione di McDowell che Kubrick accolse con piacere) creano un cortocircuito mentale potentissimo. È orribile, ma non riesci a distogliere lo sguardo. Perché è tutto terribilmente, scandalosamente, magnifico.

Dal punto di vista tecnico il film è una lezione di cinema. Kubrick usa il grandangolo estremo per deformare gli spazi e i volti, rendendo gli ambienti oppressivi e le persone grottesche. Gioca con il tempo come un compositore con il ritmo. Rallenta la violenza fino a farla diventare danza, accelera il sesso trasformandolo in una comica muta sulle note dell’Ouverture del Guglielmo Tell, fa ruotare la macchina da presa per seguire Alex in un pestaggio che diventa quasi ipnotico. Ogni inquadratura è un quadro, ogni scelta è studiata per metterci a disagio e allo stesso tempo costringerci ad ammirare la perfezione formale del caos.

L’estetica è un delirio controllato. Colori saturi, scenografie pop, design urlato. Dal Korova Milkbar con i suoi tavolini a forma di corpi femminili agli interni delle abitazioni, fino al negozio di dischi che sembra un set di Warhol, tutto contribuisce a creare un futuro distopico che affonda le radici negli anni sessanta e settanta. Un cortocircuito temporale che rende il film stranamente senza tempo.

E poi c'è la colonna sonora. Kubrick, dopo l'esperienza di 2001: Odissea nello spazio, continua a preferire musiche preesistenti, ma qui le fa riarrangiare elettronicamente da Wendy Carlos, creando versioni sintetiche e distorte di Beethoven, Rossini, Purcell. Il risultato è straniante: la musica classica perde la sua nobiltà e diventa qualcosa di alieno, di inquietante.

Ma Arancia Meccanica non è solo un esercizio di stile, sarebbe troppo facile. È un film che mette in scena un confronto feroce tra individuo e società, tra libertà e controllo, tra istinto e repressione. La violenza di Alex è mostruosa, ma quella dello Stato, mascherata da progresso scientifico e calcolo politico, è forse ancora più spaventosa. Non c’è redenzione, solo trasformazione forzata. E la domanda resta sospesa, scomoda, irrisolta.

Arancia Meccanica resta un capolavoro senza tempo. Non è il film di Kubrick preferito. Per gusto personale continuo a mettere Shining un gradino sopra. Ma questo non cambia che siamo davanti a una delle opere più importanti della storia del cinema. Un film che non smette di provocare e affascinare a ogni visione.

Film

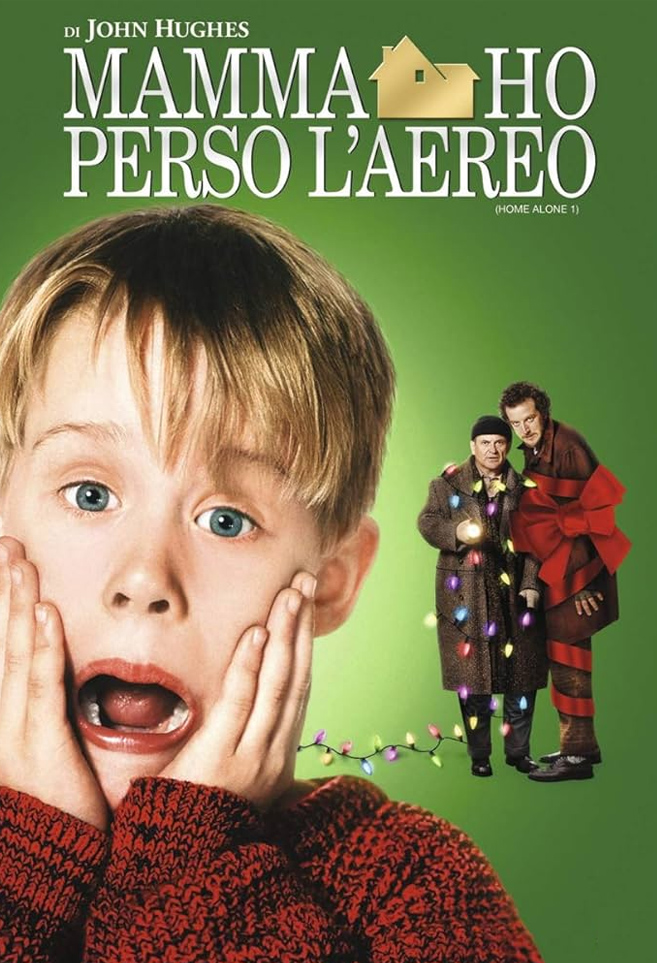

Mamma, ho perso l'aereo

di Chris Columbus

In mezzo agli horror, cinema "weird" e pellicole che hanno segnato la storia del cinema e ora di inaugurare una nuova sezione: quella dei film per famiglia. Breve premessa. Ho un figlio di otto anni particolarmente vivace, vive per il calcio, ha una predisposizione per le sitcom, e quella dipendenza magnetica per i video di YouTube tipica della sua generazione. Così, ho stabilito una nuova regola, una di quelle "imposizioni paterne" che servono a ricordare ai figli che esiste un mondo narrativo oltre gli short video, gli influencer e i contenuti pronti al consumo rapido. Quando è da me, si guarda un film. Punto. Per iniziare ho scelto il classico dei classici: Mamma ho perso l'aereo.

La storia la conosciamo tutti. Kevin (Macaulay Culkin), il più piccolo di una famiglia numerosa e caotica, viene dimenticato a casa durante la partenza frenetica per le vacanze di Natale a Parigi. Se per un attimo mettiamo da parte i dubbi legali su come si possa scordare un figlio e imbarcarsi su un volo transatlantico, quello che resta è il sogno di ogni ragazzino: una villa enorme a disposizione, pizza a colazione e nessuna regola. Ma il gioco si fa serio quando due ladri, Harry (Joe Pesci) e Marv (Harry Lime), decidono di svaligiare proprio casa sua. Kevin non si dà per vinto e trasforma la sua abitazione in un campo minato di trappole ingegnose, ferri da stiro volanti e fiamme ossidriche.

Ad essere onesti, se guardiamo il film con l'occhio smaliziato di chi negli anni novanta era già adulto e aveva gusti ben definiti, Mamma ho perso l'aereo si rivela una commedia natalizia piuttosto mediocre e scontata. Non c’è una scrittura sopraffina e la trama procede su binari che vedi arrivare da chilometri di distanza. Eppure, non sembra invecchiato di un giorno. Si è cristallizzato, diventando una delle pellicole per famiglie più conosciute, un oggetto di design della nostalgia che funziona ancora oggi.

Rivedendolo, ho notato come la pellicola sia quasi "innocua", una melassa natalizia sapientemente gestita da John Hughes e Chris Columbus, ma capace di intercettare paure e desideri universali. Mio figlio, ad esempio, è passato da un’ansia palpabile — quella sensazione di vulnerabilità di un bambino solo contro degli intrusi — a una risata liberatoria ed esplosiva durante la sequenza delle trappole (lo slapstick puro, vecchio stile).

In definitiva, il film è sopravvalutato? Probabilmente sì, se lo analizziamo con i criteri del grande cinema. Ma nella sua banale semplicità, rimane un porto sicuro. È un film che non chiede nulla se non di essere guardato tutti insieme per un'oretta e mezza.

La dolce vita

di Federico Fellini

Acclamato capolavoro del cinema italiano e non solo, ho rivisto La dolce vita di Federico Fellini. La prima volta avevo poco più di vent’anni e, a essere sincero, l’unico ricordo rimasto era l’iconica sequenza della Fontana di Trevi mescolata a una sensazione generale di noia e delusione. Non mi stupirei nemmeno se non l’avessi finito di vedere.

Oggi, a distanza di anni, rivedere questo film è stata un'esperienza completamente diversa. È come se avessi guardato un'opera nuova, che non avevo mai visto prima. E forse è proprio così... alcuni film hanno bisogno del momento giusto, di un po’ più di esperienza e di un bagaglio culturale più ampio per riuscire davvero a coglierne il sottotesto.

La dolce vita non è un film facile da affrontare. Dura tre ore ed è costruito come una serie di episodi apparentemente slegati tra loro, senza una vera e propria trama lineare. Seguiamo Marcello Rubini, un giornalista interpretato da un straordinario e magnetico Marcello Mastroianni, mentre si muove tra le notti romane di Via Veneto, tra feste sfavillanti, intellettuali annoiati, dive hollywoodiane, aristocratici decadenti e paparazzi famelici. Marcello è un uomo in bilico: vorrebbe essere uno scrittore serio ma si ritrova a fare il cronista mondano, inseguendo lo scandalo e lo scoop facile. Vive una relazione tormentata con Emma, ma non riesce a trattenersi dalle avventure occasionali che gli capitano. È attratto dal fascino della dolce vita ma ne è anche nauseato, come se sapesse che tutto quel luccichio nasconde solo vuoto e disperazione.

Fellini costruisce un affresco spietato di una società che vive di apparenze, dove la religione è diventata spettacolo, l'amore è sostituito dal sesso facile, e la felicità è solo una maschera per coprire un'esistenza senza senso. Ogni episodio è come un quadro, un frammento di realtà che il regista ci mostra con uno sguardo lucido e cinico. C'è la scena del Cristo trasportato in elicottero sopra Roma, mescolando sacro e profano in un'immagine potente e disturbante. C'è la falsa apparizione della Madonna, dove la fede viene divorata dalla frenesia mediatica e dalla sete di miracolo a buon mercato. C'è Steiner (Alain Cuny), l'intellettuale colto e sensibile che sembra aver trovato un equilibrio perfetto, ma che alla fine si rivela tanto fragile da commettere un gesto estremo e imperdonabile.

E poi c'è lei, Anita Ekberg, la diva svedese Sylvia. Immensa, meravigliosa, irraggiungibile. La scena della Fontana di Trevi è davvero una delle più belle e iconiche della storia del cinema: Marcello che la segue come un cagnolino, Anita che entra nell'acqua con quell'abito nero stretto, sensuale, mentre la notte romana si ferma intorno a loro. È un momento di pura magia cinematografica, ma anche un simbolo perfetto di tutto il film: Marcello cerca disperatamente di afferrare qualcosa, ma tutto gli sfugge tra le dita.

Quello che mi ha colpito di più, rivedendolo oggi, è proprio questo senso di incomunicabilità e di vuoto esistenziale che permea ogni scena. Fellini descrive un mondo dove nessuno riesce davvero a connettersi con gli altri, dove le relazioni sono superficiali, dove si parla tanto ma non ci si capisce. Il finale, con quella creatura marina spiaggiata sulla riva e quella ragazzina che saluta Marcello da lontano mentre il vento copre ogni possibile dialogo, è di una potenza devastante. È come se Fellini ci dicesse che non c'è più speranza, che il vuoto ha vinto, che la dolce vita è solo un'illusione amara.

Tecnicamente il film è straordinario. La fotografia in bianco e nero cattura ogni dettaglio, ogni volto, ogni ombra con una precisione impeccabile. Le ricostruzioni scenografiche sono sontuose, a partire dalla celebre Via Veneto ricostruita interamente negli studi di Cinecittà. E poi c'è la musica di Nino Rota, che accompagna tutto con quel suo tono tra il circense e il malinconico, perfetto per un film che è insieme una danza e una discesa agli inferi.

Nonostante venga considerato una vera pietra miliare del cinema, La dolce vita non è privo di qualche criticità. Come spesso accade con i film costruiti a episodi, alcuni risultano meno incisivi e finiscono per appesantire un racconto già molto esteso. Inoltre per apprezzarlo davvero bisogna collocarlo nel suo tempo: l’Italia del boom economico, in piena trasformazione sociale e morale.

Quando uscì nel 1960, La dolce vita fece scandalo. Alla prima di Milano, Fellini fu fischiato e insultato. L'Osservatore Romano lo definì un film disgustoso, la stampa cattolica lo attaccò ferocemente, ci furono persino interrogazioni parlamentari. Alcuni sindaci lo vietarono nelle loro città. Eppure, nonostante le polemiche, il film fu un successo clamoroso. Vinse la Palma d'Oro a Cannes e divenne un fenomeno culturale, creando addirittura un nuovo modo di parlare: l'aggettivo "felliniano" e la parola "paparazzo" nascono proprio da qui.

Oggi, a distanza di oltre sessant'anni, questo film ci racconta di una Roma che non esiste più, quei personaggi appartengono a un'altra epoca, eppure il senso di smarrimento, la ricerca disperata di un significato, il vuoto dell'apparenza sono temi universali e sempre attuali. Fellini ci mostra un'umanità persa, incapace di trovare una via d'uscita, intrappolata in una spirale di eccessi e noia.

Non so se La dolce vita rappresenti il vertice assoluto del cinema di Fellini — personalmente continuo a preferire 8 e mezzo e Amarcord — ma resta senza dubbio la sua opera più influente, quella che ha cambiato per sempre il panorama cinematografico italiano e la percezione stessa del suo autore. È un film che richiede tempo, pazienza e attenzione: non intrattiene in modo immediato, non offre risposte, non consola. Eppure, se lo si affronta con la giusta predisposizione, restituisce un'esperienza che rimane addosso, scena dopo scena. Per come è costruito, anzi, funziona quasi come una serie di frammenti autonomi: vederlo in più momenti potrebbe persino aiutare a lasciare sedimentare ogni episodio.

E quella sensazione di noia e delusione che provai a vent'anni? Di certo La dolce vita non rientra tra i miei film preferiti, ma questo non toglie nulla al suo valore. Come spesso accade con le opere davvero importanti, serve il momento giusto per riuscire a comprenderle davvero.

Film

4 mosche di velluto grigio

di Dario Argento

Tornato di recente nelle sale italiane in una splendida versione restaurata, 4 mosche di velluto grigio è sempre stato, per me, il film più sfuggente della filmografia di Dario Argento. Per anni è circolato poco e male, complice una serie di questioni legali che ne hanno ritardato l’uscita in DVD fino al 2013. Prima di allora recuperarlo era quasi un’impresa, e infatti la mia prima e unica visione – almeno fino a ieri – risale alla fine degli anni ottanta, su una VHS sgangherata di cui ricordo più il fruscio del nastro che la trama. Poi il vuoto, come se il film fosse scomparso insieme a quelle immagini sfocate. L’unica cosa rimasta impressa era la scena finale. Rivederlo oggi, a quasi cinquant’anni dalla sua uscita, è stato come scoprirlo davvero per la prima volta.

Capitolo conclusivo della cosiddetta "trilogia degli animali", 4 mosche di velluto grigio non solo anticipa l’esplosione stilistica di Profondo Rosso, ma contiene già i germogli di tutto il cinema argentiano che verrà.

La storia ruota attorno a Roberto Tobias (Michael Brandon), giovane batterista rock da giorni seguito da un uomo misterioso. Stanco di essere pedinato, decide di affrontarlo, ma nella colluttazione lo uccide accidentalmente. Qualcuno ha assistito alla scena, fotografando il delitto, e da lì inizia a tormentarlo con minacce, immagini e ricatti. Roberto evita la polizia, ma senso di colpa, incubi ricorrenti e paura lo logorano. Finisce così per confidarsi con la moglie Nina, un amico filosofico e un investigatore privato, nel tentativo di capire chi si nasconda dietro quella persecuzione.

Rivisto oggi 4 mosche di velluto grigio si rivela essere molto più di un semplice thriller. È un film in bilico, sospeso tra due anime: quella del giallo classico all'italiana che Argento aveva già perfezionato con L'uccello dalle piume di cristallo, e quella visionaria, onirica e quasi metafisica che esploderà quattro anni dopo in Profondo Rosso. La trama segue lo schema dei due film precedenti, ma è il modo in cui Argento la mette in scena a fare la differenza. Abbandona il rigore formale degli esordi per sperimentare con carrellate impossibili e soggettive invasive, costruendo una città ibrida – Roma, Milano, Torino fuse insieme – un luogo labirintico, straniante, quasi mentale.

Uno degli aspetti più affascinanti è proprio questo carattere sperimentale. Argento sembra voler testare i limiti del genere, inserendo elementi che sfiorano il surreale. C’è l’incubo ricorrente della decapitazione in Arabia Saudita, la pseudo-scienza della retinografia criminale, secondo cui l’ultima immagine vista rimarrebbe impressa sulla retina. E poi c’è quel celebre finale al rallentatore, girato con una cinepresa da tremila fotogrammi al secondo, che trasforma l’istante della violenza in una danza ipnotica. Una trovata tecnica allora rivoluzionaria.

Ma 4 mosche di velluto grigio non è solo un laboratorio di idee. È anche un film sorprendentemente personale, quasi autobiografico. La coppia in crisi, con un marito in preda alla paranoia e una moglie ricca e distante, richiama in modo neanche troppo velato la fine del matrimonio tra Argento e Marisa Casale. Non a caso, i due protagonisti furono scelti anche per la loro somiglianza fisica con la coppia reale.

Tecnicamente il film è impeccabile. La fotografia di Franco Di Giacomo crea atmosfere tese e claustrofobiche, il montaggio di Françoise Bonnot dà ritmo e nervosismo al racconto, e la colonna sonora di Morricone, è tanto sperimentale quanto disturbante. Il maestro abbandona le melodie liriche che lo avevano reso celebre nei western di Leone per avventurarsi in territori quasi rock-progressive.

Certo, non tutto funziona. La sceneggiatura a tratti forza la mano, alcune sequenze sembrano inserite più per la loro potenza visiva che per reale necessità narrativa. E poi ci sono gli inserti comici, personaggi eccentrici al limite del macchiettistico. A partire da Diomede (interpretato da un Bud Spencer fresco di Trinità), che vive in una baracca sul Tevere – proprio sotto Ponte Marconi, dalle mie parti – il Professore (Oreste Lionello), senzatetto dall'aria da gentiluomo decaduto, e l’investigatore privato omosessuale Arrosio, personaggio che potrebbe risultare pure simpatico almeno finché non incontra un testimone, anch’egli omosessuale e la caricatura dei personaggi diventa davvero eccessiva e imbarazzante. Stesso discorso per le gag con il postino, che all'epoca forse strappavano una risata ma oggi risultano un po' datate e stucchevoli.

Eppure, nonostante questi inciampi, il film conserva un fascino unico. Argento non ha paura di mescolare toni e registri, di passare dal thriller psicologico alla commedia grottesca, dal dramma coniugale all’incubo surreale. Si percepisce chiaramente il desiderio di spingersi oltre, di scavare nell’irrazionale e nei territori del subconscio che diventeranno il suo marchio. A volte il risultato è sbilenco, ma è altrettanto affascinante vedere un regista che rischia, sperimenta e si sporca le mani.

Un film imperfetto, sì, un esperimento incompleto, ma già pieno dei semi del grande cinema che verrà. Non sarà il capolavoro di Argento, ma è certamente il film in cui il Maestro del Brivido ha iniziato davvero a volare.

Film

La moglie di Frankenstein

di James Whale

Quando si parla di horror classico, si finisce sempre per tornare a quelle creature iconiche che la Universal Pictures ha consegnato all'immaginario collettivo: Dracula, la Mummia, l'Uomo Lupo e, naturalmente, il mostro di Frankenstein. Ma se c'è un film che è riuscito a elevare il gotico horror degli anni trenta in qualcosa di più complesso e visionario, quello è La moglie di Frankenstein.

James Whale, che aveva già diretto il primo Frankenstein nel 1931, non era convintissimo di fare un seguito. Accettò solo dopo le insistenze di Carl Laemmle Jr., imponendo però pieno controllo creativo e persino la possibilità di trattare faccia a faccia con i censori del codice Hays. E quella libertà gli permise di creare una delle vette assolute del cinema horror.

Il prologo è un piccolo capolavoro metanarrativo. Mary Shelley (Elsa Lanchester) racconta al marito e a Lord Byron un possibile seguito del romanzo. Un espediente narrativo geniale che lega letteratura e cinema.

La Creatura (Boris Karloff), sopravvissuta all'incendio del primo film, vaga disperata per le campagne mentre il dottor Henry Frankenstein (Colin Clive) giura di non tornare mai più ai suoi esperimenti. Ma l'arrivo del dottor Pretorius (Ernest Thesiger), suo antico mentore, cambia tutto. Pretorius è uno scienziato ancora più folle di Frankenstein, ossessionato dall'idea di creare una nuova razza artificiale. Quando mostra a Henry le sue miniature viventi — piccoli esseri umani in barattoli di vetro, tra cui un re, una regina e un arcivescovo — capisci che siamo di fronte a un genio diabolico. Frankenstein rifiuta. Almeno finché il Mostro, manipolato da Pretorius, non rapisce la sua amata Elizabeth. Costretto dal ricatto, Henry torna nel suo laboratorio per creare una compagna per la Creatura.

Ed è qui che il film tocca il suo apice. Quando la Sposa — sempre la Lanchester — viene portata alla vita, con quella celeberrima acconciatura a cono e striature bianche ai lati (opera del leggendario truccatore Jack Pierce, ispirata alla regina egizia Nefertiti), l'effetto è dirompente. Resta in scena meno di dieci minuti, non dice una parola, eppure quei movimenti a scatti e quel sibilo simile a un gatto che soffia è sufficiente a renderla un'icona immortale dell'horror e dell'immaginario gotico. La Creatura la guarda con tenerezza e speranza. Ma quando lei scorge le sue fattezze mostruose, urla terrorizzata e lo respinge. È straziante. Il mostro di Frankenstein, finalmente consapevole della propria impossibilità di essere amato, decide di porre fine a tutto: "Noi moriamo. Voi vivete", dice prima di far esplodere il laboratorio.

L'idea del mostro che vuole una compagna è presente nel romanzo di Mary Shelley, ma nel libro, Frankenstein la distrugge prima di infonderle la vita. Whale ribalta questa scelta, permettendo alla Sposa di nascere e di esprimere il suo libero arbitrio.

Whale dirige con maestria assoluta. La fotografia di John J. Mescall — che, pare, fosse spesso ubriaco sul set ma continuasse comunque a fare un lavoro straordinario — è spettacolare. E la colonna sonora di Franz Waxman crea quell'atmosfera di malinconia e terrore che permea l'intero film. Ma oltre alla perfezione tecnica, ciò che rende questo film un capolavoro è la sua capacità di mescolare generi passando dall'horror alla commedia nera, dalla satira sociale a quello più drammatico. Pensiamo alla sequenza con l'eremita cieco (O.P. Heggie) che accoglie la Creatura, le offre cibo e amicizia senza giudicarla per il suo aspetto. Gli insegna a parlare. Per la prima volta, il mostro sperimenta gentilezza. Ma anche questa felicità finisce in tragedia.

Boris Karloff, pur protestando contro l'idea di far parlare la Creatura, offre un'interpretazione ancora più sfaccettata. Il mostro qui impara, desidera, soffre. È un essere profondamente umano intrappolato in un corpo mostruoso.

Whale descrive magistralmente la condizione del reietto, del diverso. Alcuni hanno letto in questo la sua esperienza personale — inglese, omosessuale, trapiantato nella Hollywood puritana degli anni trenta. Ma è una lettura riduttiva. Whale mirava più in alto: sbeffeggiava religione, patriarcato, censori e lo stesso pubblico che bramava mostri sullo schermo ma non tollerava alcuna diversità nella realtà.

A proposito dei censori. Whale ingaggiò una vera e propria battaglia giocando di astuzia e intelligenza. Così, mentre li accontentava togliendo le inquadrature che si soffermavano troppo sulla scollatura della Lanchester nel prologo, ci infilava nel frattempo satira religiosa, sessualità ambigua e una creatura femminile che dice no al suo “promesso sposo”. Geniale.

La moglie di Frankenstein non fu un progetto facile. Tra incidenti sul set, alcolismo diffuso, problemi su problemi, il film rischiò più volte di naufragare. Eppure, nonostante tutto, il risultato finale fu straordinario.

Quando uscì nelle sale, il film fu un successo al botteghino venendo accolto con recensioni entusiastiche e consolidando ulteriormente la Universal come casa dell'horror per eccellenza.

Nel corso degli anni, La moglie di Frankenstein ha ispirato innumerevoli omaggi, parodie e reinterpretazioni. Da Frankenstein Junior di Mel Brooks, sicuramente il più celebre e forse l'unico capace di parodiare un capolavoro e, in un certo senso, superarlo, fino al recente The Bride! di Maggie Gyllenhaal.

Tecnicamente impeccabile, emotivamente devastante, visivamente sontuoso, La sposa di Frankenstein - il cui stesso titolo ha contribuito a diffondere la falsa informazione sul fatto che Frankenstein sia il nome della Creatura e non del creatore - non è solo uno dei migliori sequel di sempre, ma un classico dell'horror che ogni amante del cinema dovrebbe vedere almeno una volta.

Film

Harold e Maude

di Hal Ashby

Visto parecchi anni fa su consiglio di un’amica che lo aveva eletto tra i suoi film del cuore. Harold e Maude, il titolo più celebre di Hal Ashby, resta uno dei gioielli più anticonformisti della Nuova Hollywood. Una commedia solo in apparenza leggera, attraversata da un sottile humor nero e da una malinconia dolceamara. Una storia d’amore, certo, ma anche un inno alla vita, alla libertà e al coraggio di essere se stessi.

Harold (Bud Cort) è un ragazzo ricco e annoiato con una passione morbosa per la morte. Passa le giornate a frequentare funerali di sconosciuti e a inscenare suicidi sempre più elaborati per terrorizzare la madre, una donna algida e ridicola che cerca disperatamente di ricondurlo alla normalità. Ad uno di questi funerali conosce Maude (Ruth Gordon), un'anziana donna di quasi ottant'anni, dallo spirito libero, appassionata della vita e profondamente anticonformista. Tra i due nasce un'amicizia improbabile che si trasforma lentamente in qualcosa di più profondo. Attraverso Maude, Harold impara a guardare il mondo con occhi nuovi, a scoprire la bellezza delle cose semplici e a capire che la vita, nonostante tutto, merita di essere vissuta.

Sebbene il film sia profondamente legato al suo tempo, dalle derive sessantottine allo spirito libertario della controcultura degli anni settanta, Harold e Maude conserva una vitalità sorprendente, capace di parlare ancora oggi con la stessa forza e tenerezza di allora. Certo, mettere in scena una storia d’amore tra un ventenne depresso e un’ottantenne eccentrica può sembrare ancor più dissacrante oggi, in un’epoca ossessionata dall’immagine e dalle etichette sociali. Ma è proprio qui che risiede la bellezza del film: Ashby non provoca per il gusto di scandalizzare. Harold e Maude si innamorano, punto. Non della loro età, non dei loro corpi, ma di chi sono davvero. È un amore che non chiede il permesso a nessuno, che se ne infischia delle convenzioni e che, proprio per questo, continua a essere necessario.

Il segreto del film sta nella sua capacità di affrontare temi universali come la vita e la morte senza mai prendersi troppo sul serio. La vitalità e la leggerezza, il coraggio di vivere in modo autentico, sono valori che non invecchiano mai. E Maude, con la sua filosofia anarchica e gioiosa, un po’ da figlia dei fiori, segnata da un passato di dolore (quel tatuaggio sul braccio che racconta più di mille parole) ma capace di trasformare la sofferenza in amore per la vita, resta ancora oggi una figura luminosa e rivoluzionaria.

Tanti i momenti per ridere — i finti suicidi di Harold, gli appuntamenti combinati organizzati dalla madre, il furto delle auto e le fughe rocambolesche con il poliziotto — ma altrettanti quelli per riflettere. Come la lezione sulla margherita, che diventa una metafora poetica dell’individualità e della bellezza della diversità, o la scena finale, che suggerisce che l’amore e la libertà, anche quando finiscono, lasciano una traccia che continua a far vivere.

Il tutto accompagnato dalle canzoni di Cat Stevens che ha contribuito a creare quell'alone di cult intorno alla pellicola.

Per un pugno di dollari

di Sergio Leone

Non sono un grande esperto di western, ma i film di Sergio Leone – insieme ai Trinità (sì, lo so, accostarli farà storcere il naso a qualcuno) – hanno segnato la mia infanzia. Sono quei film che, ogni volta che passavano in televisione, finivo sempre per riguardare. In pratica ci sono cresciuto.

Oggi ho voluto rivedere Per un pugno di dollari nella sua versione restaurata, anche per approfondire la sua genesi e riscoprire le radici di un mito.

Primo capitolo della cosiddetta "Trilogia del dollaro", Per un pugno di dollari (1964) rappresenta il primo grande western all’italiana, l’opera che diede il via a quello che sarebbe poi stato conosciuto come "spaghetti western". Sia chiaro, non fu il primo western italiano, ma fu quello che – insieme ai successivi Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo (il mio preferito) – contribuì a ridefinire completamente un genere ormai in declino negli Stati Uniti, mostrando un taglio più duro, moralmente ambiguo e stilisticamente personale. Insomma, niente cavalli bianchi e sceriffi impeccabili, qui si spara, si suda e si muore male.

Prima di rivoluzionare il western, Sergio Leone si era fatto le ossa con un paio di peplum romani a basso budget, i cosiddetti “film mitologici” che andavano tanto di moda all’epoca. Nell’estate del 1963, rimasto folgorato dalla visione de La sfida del samurai di Akira Kurosawa – la storia di un ronin solitario che manipola due famiglie rivali – decise di prenderne spunto e di trasportare quella trama in chiave western. C'è solo un piccolo dettaglio: nessuno chiese i diritti a Kurosawa. Vuoi per ingenuità, vuoi perché nessuno si aspettava che il film diventasse un fenomeno mondiale, fatto sta che quando Per un pugno di dollari esplode al botteghino, i giapponesi non la prendono benissimo. Causa legale, accordo fuori dal tribunale, e Kurosawa che si prende i diritti di distribuzione in Giappone e paesi orientali, più una bella fetta degli incassi mondiali.

Ma torniamo alle origini, perché la produzione fu un disastro annunciato. Budget misero, produttori scettici che trattavano il progetto come un ripiego, e una sfilza di attori che rifiutano la parte del protagonista: Henry Fonda? Manco gli fanno vedere il copione. James Coburn? Troppo caro. Charles Bronson? Pensa sia una schifezza. Alla fine Leone si deve "accontentare" di un certo Clint Eastwood, un perfetto sconosciuto che faceva il cowboy in una serie tv chiamata Gli uomini della prateria.

Le riprese, girate in un paesino spagnolo vicino Madrid, furono caotiche: soldi che finivano, troupe non pagata, il set riciclato da un altro film. Per un pugno di dollari uscì nel 1964 con una campagna marketing praticamente inesistente. Eppure, il passaparola fece il miracolo. Gli spettatori uscivano dalle sale e ne parlavano a tutti. In sei mesi, incassi record. In un anno, ancora nelle sale. Il western italiano – lo spaghetti western – era nato. E con lui, un mito immortale.

La storia è abbastanza semplice.

Un pistolero senza nome arriva in un piccolo villaggio polveroso al confine tra Stati Uniti e Messico, dominato da due famiglie rivali, i Rojo e i Baxter. Con astuzia e sangue freddo decide di metterli uno contro l’altro per trarre profitto dal loro conflitto. Ma in quella terra senza legge, dove la morte è dietro ogni sguardo e il silenzio vale più delle parole, anche "un uomo con la pistola, quando incontra un uomo col fucile", può cambiare le regole del gioco.

Sergio Leone non si limitò a fare un western, lo reinventò da capo, rompendo ogni regola non scritta del genere. Mentre Hollywood confezionava storie di eroi senza macchia e ideali di giustizia, il suo protagonista non aveva nulla dell'eroe classico. Niente nobili motivazioni, niente causa giusta, al suo posto solo cinismo, opportunismo e un talento naturale per la sopravvivenza. E' sporco, vestito male, moralmente ambiguo. E funzionava alla grande.

Il western americano era ormai un genere stanco, intrappolato nelle sue convenzioni: il buono vinceva sempre, la violenza era edulcorata, le donne erano lì per essere salvate. Leone spazzò via tutto questo con una mano sola. La violenza nel suo film era esplicita, brutale, mostrata senza filtri. Gli spari facevano male davvero. I morti cadevano in modo grottesco. Non c'era nulla di romantico in quella polvere e in quel sangue.

Dal punto di vista visivo, Leone inventò un linguaggio tutto suo. I suoi primi piani diventano ossessivi, quasi maniacali: occhi che si stringono, i volti segnati dalla polvere e dal sudore, mani che sfiorano il calcio della pistola. La violenza non esplode, si prepara lentamente, cresce nel silenzio fino a diventare una danza rituale fatta di sguardi e respiri trattenuti.

Il formato Techniscope – un panoramico largo e spettacolare – gli permise di riempire lo schermo con paesaggi desolati e infiniti, ma anche con dettagli microscopici. Leone ha sempre amato i contrasti.

Un'altra scelta geniale fu quello di ambientare il film in un villaggio al confine del Messico, un posto sudicio, dimenticato da Dio. Un luogo dove la legge non esiste, dove la vita vale meno di un pugno di dollari. Non il West mitico e eroico o i saloon pieni di allegria, solo polvere, morte e opportunismo. Un inferno arido dove l'unica morale è quella del più veloce a sparare.

Al centro di questo universo desolato si muove il pistolero senza nome, interpretato da un giovane Clint Eastwood. È un eroe anomalo, taciturno, freddo, impenetrabile. Indossa un poncho logoro, un cappello a tesa larga, tiene sempre il sigaro tra le labbra e il revolver a portata di mano. Non è un uomo giusto, ma un uomo che conosce le regole della violenza e le accetta con un senso tutto suo dell’onore. Agisce per interesse, ma conserva una sua etica, minima eppure inamovibile. E' la nascita di un nuovo archetipo di eroe, che avrebbe influenzato generazioni di registi e personaggi a venire, da Eastwood stesso fino agli anti-eroi del cinema moderno.

Accanto a lui, un Gian Maria Volonté magistrale nel ruolo di Ramón, antagonista feroce e carismatico.

E infine, c'è la musica. Perché Per un pugno di dollari senza Ennio Morricone semplicemente sarebbe stato un altra cosa. Morricone, che all'epoca era ancora relativamente sconosciuto, capì subito cosa cercava il regista e gli diede qualcosa di rivoluzionario: una colonna sonora leggendaria diventata parte integrante del cinema di Leone, una musica inconfondibile che ancora oggi identifica il western stesso.

Per un pugno di dollari è un opera imprescindibile della filmografia western mondiale, una lezione di cinema capace di reinventare un mito. Polvere, sangue e poesia. Tutto in un solo colpo.

Film

Arrival

di Denis Villeneuve

Arrival di Denis Villeneuve è uno dei film di fantascienza più interessanti degli ultimi anni. Tratto dal racconto Storia della tua vita di Ted Chiang, sceglie di rinunciare alla spettacolarità a favore di un approccio più adulto e introspettivo, dove la vera minaccia non arriva dallo spazio ma dalla nostra incapacità di comunicare e di ascoltarci davvero.

Dodici astronavi aliene di forma ovulare si posano in punti diversi del pianeta. Per contenere il panico collettivo e tentare un contatto, le autorità militari reclutano la linguista Louise Banks (Amy Adams), incaricata di comunicare con la specie aliena e di comprendere il motivo del loro arrivo sulla Terra. Con l’aiuto dello scienziato Ian Donnelly (Jeremy Renner), la Banks inizia a decifrare la loro scrittura circolare, costruendo un ponte fragile non solo con gli eptopodi ma anche tra le varie nazioni coinvolte. Man mano che apprende il linguaggio, i confini tra presente e futuro si confondono, e la narrazione svela la dimensione personale della protagonista che si va a intrecciare con la crisi geopolitica.

Arrival racconta il possibile incontro dell'umanità con una civiltà aliena, ma è incentrato soprattutto sulla comunicazione e su quanto sia indispensabile trovare le "parole" giuste. Nel film la lingua degli extraterrestri non è solo un codice da decifrare, ma uno strumento capace di rimodellare la coscienza temporale di chi la comprende. La protagonista, interpretata da una bravissima Amy Adams, nel cogliere la logica del loro linguaggio, inizia a percepire il tempo come lo percepiscono loro, ovvero in maniera non lineare, dove il tempo scorre in entrambe le direzioni. Il film abbraccia una delle teorie più affascinanti del mondo quantistico, dove eliminando l’ordine di causa ed effetto, viene meno anche il concetto stesso di futuro, e con esso l’illusione di poterlo modificare.

Attraverso la splendida fotografia di Bradford Young e una regia sobria ma estremamente consapevole, Villeneuve conferisce alla narrazione una profondità che va oltre le dinamiche del contatto con gli alieni, esplorando le zone più intime dell’animo umano. Tra le pieghe del racconto si insinuano riflessioni sul tempo che ci è concesso e sulla libertà di scelta, sull’accettazione del dolore come parte integrante della vita.

Alla fine Arrival parla dell’importanza vitale della comunicazione e, inevitabilmente, della sua assenza, ovvero quella incomunicabilità causa primaria di conflitti, fraintendimenti e paure. La fantascienza diventa così un semplice scenario, un linguaggio metaforico per raccontare l’uomo e la sua condizione, la capacità di affrontare la perdita e di dare un senso alla propria esistenza attraverso il contatto con l’altro.

Un film affascinante, visivamente curato, con effetti speciali sofisticati e mai invasivi, al servizio della storia, ma non privo di difetti. Alcune scelte narrative, come l’esplosione a bordo di una delle astronavi o la rappresentazione dei Russi e dei Cinesi sempre pronti alla guerra, le ho trovate un po' stereotipate. Anche il personaggio interpretato da Jeremy Renner, l'ho trovato insignificante e ha un ruolo marginale solo nel finale, quasi a giustificare una presenza altrimenti superflua.

Rimane comunque un film interessante, un tassello importante nel percorso di Villeneuve, che partendo idealmente da Incontri ravvicinati del terzo tipo, passando per Contact e arrivando fino a Interstellar, costruisce la sua storia universale fatta di linguaggio e di teorie sulla concezione del tempo come strumento di conoscenza e come dimensione emotiva prima che fisica.

Saw - L'enigmista

di James Wan

All’inizio degli anni zero, ovvero nel primo decennio del XXI secolo, l’horror americano non se la passava tanto bene. A parte poche eccezioni, erano gli anni di Scream e delle sue infinite imitazioni, film che giocavano più sulla parodia del genere che sulla sua reinvenzione. L’estetica era patinata, i personaggi adolescenti e i colpi di scena telefonati. L’horror aveva perso la sua anima sporca, il suo odore di sangue e paura autentica.

Poi, nel 2004, arrivò Saw. Un film piccolo, quasi indipendente, che con un budget ridicolo e un’idea semplice ma brutale riuscì a risvegliare il genere dal torpore. James Wan, all’epoca ventisettenne, e lo sceneggiatore Leigh Whannell riportarono l’orrore nelle stanze chiuse, nei corpi mutilati, nelle scelte morali impossibili.

La storia inizia con due uomini che si risvegliano in un bagno fatiscente, incatenati ai lati opposti della stanza. Al centro, il corpo senza vita di un uomo disteso in una pozza di sangue, una pistola e un registratore a cassette. Lawrence (Cary Elwes) è un medico oncologo. Adam (lo stesso Whannell che interpreta uno dei protagonisti) è un giovane fotografo. Nessuno dei due ricorda come sia finito lì.

Quando riescono ad ascoltare il messaggio inciso sul nastro, scoprono di essere le pedine di un gioco orchestrato da una mente sadica che li costringe a confrontarsi con la propria sopravvivenza. L’assassino, noto come Jigsaw, non uccide direttamente le sue vittime ma le sottopone a prove estreme, costringendole a scegliere se vivere o morire.

"Vivere o morire? Fate la vostra scelta."

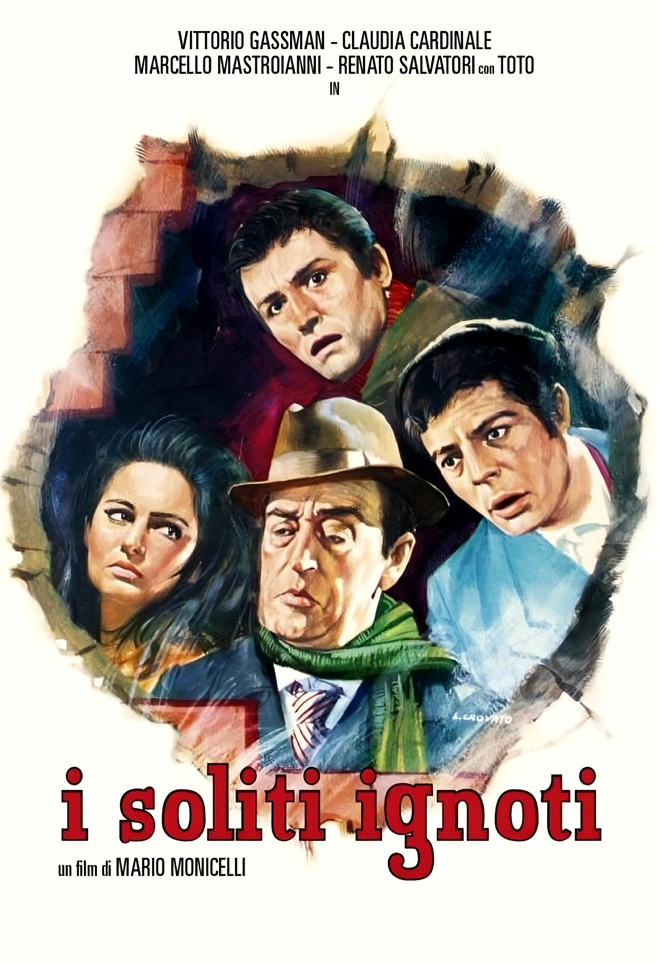

Prendiamo l’atmosfera torbida e il thriller investigativo di Seven, la morbosità e la tensione claustrofobica di Cube, aggiungiamo un colpo di scena degno de I soliti sospetti e una sceneggiatura a incastri piena di indizi ed enigmi (quella che, insieme al film di Natali, avrebbe ispirato anni dopo il fenomeno delle escape room). Versiamoci dentro una buona dose di sangue e violenza, e soprattutto un serial killer affascinante, una sorta di carnefice-purificatore che – con le fattezze di un inquietante pupazzo – punisce attraverso trappole tanto ingegnose quanto terrificanti chiunque ritenga non dia sufficiente valore alla vita.

Infine, confezioniamo il tutto con una regia dinamica e un montaggio dal gusto videoclipparo, figlio dei tempi e vicino all’estetica disturbante dei video dei Tool o di Marilyn Manson. Il risultato è Saw - L’enigmista, uno dei maggiori successi horror degli anni duemila, capace di incassare oltre cento milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget irrisorio. Un film che ha riportato l’orrore alla sua dimensione più carnale, fisica e splatter, recuperando quella sporcizia visiva e quella crudeltà morale che avevamo conosciuto negli anni settanta.

Non sarà un capolavoro di originalità, ma a James Wan e Leigh Whannell va riconosciuto il merito di aver ridato sangue a un genere che negli Stati Uniti stava morendo. Da Saw in poi sarebbe arrivata un’intera ondata di sequel, più o meno discutibili – se ne contano una decina, ma personalmente al terzo ho gettato la spugna – e il film avrebbe aperto la strada al torture porn degli anni duemila, con Hostel come erede più diretto. In ogni caso, tutto parte da qui: da un bagno sudicio, due uomini incatenati e un’idea semplice ma spietata, che ha cambiato il volto dell'horror moderno.

Film

Under the Skin

di Jonathan Glazer

Diciamolo chiaramente: la prima volta che ho visto Under the Skin mi aspettavo un film di fantascienza come tanti di quel periodo, con protagonista la bella Scarlett Johansson. Ovviamente sono rimasto spiazzato, come credo sia capitato a molti. Ma mentre altri ne sono usciti confusi o infastiditi, io sono rimasto affascinato da quell'estetica ipnotica, seducente e inquietante al tempo stesso, che per certi aspetti mi ha ricordato molto Lynch.

Ispirato al romanzo Sotto la pelle di Michel Faber, Under the Skin è un film inglese del 2013 diretto da Jonathan Glazer - prima del suo acclamato La zona d’interesse - che ha diviso pubblico e critica. Accolto inizialmente con perplessità, ha col tempo conquistato un seguito di culto e numerosi riconoscimenti, entrando di diritto tra i film più discussi e significativi della fantascienza contemporanea.

Un'entità aliena assume le sembianze di una donna misteriosa (interpretata da Scarlett Johansson) che vaga per le strade e le campagne della Scozia. Vestita da donna umana ma aliena nel corpo e nell’anima, la protagonista si aggira alla guida di un furgone bianco di notte, attirando uomini isolati e vulnerabili. Questi vengono sedotti, invitati a seguirla in un luogo remoto e poi condotti in una sorta di camera oscura, un ambiente straniante, dove la luce e il suono si deformano, e dove le sue vittime sono spellate dalla loro identità, immersi in un liquido nero primordiale, consumate e soppresse.

Under the Skin è un film di fantascienza dal ritmo lento, quasi privo di dialoghi, che potrebbe risultare noioso o schiacciato dalla pretenziosità di "autorialità". È un’opera che mette a dura prova la pazienza dello spettatore, che può sembrare criptica, ma che in realtà è abbastanza lineare, quasi ripetitiva. Al posto di David Bowie a cadere sulla Terra, qui abbiamo un alieno che assume le fattezze di una donna bellissima — per me Scarlett Johansson con i capelli neri raggiunge in questo film l’apice della sua bellezza — che, come una vedova nera — ehm, scusate il riferimento alla sua interpretazione "vendicativa" — vaga per attirare giovani uomini, poi fatti scomparire in un lago di pece amniotica.

In sostanza, la storia è questa: l’osservazione della vita reale degli esseri umani dal punto di vista di un alieno freddo e privo di emozioni. Tra i giovanotti incontrati dalla nostra bella aliena, oltre agli ignari scozzesi, ripresi da una telecamera nascosta mentre la Johansson si aggira per le strade, troviamo un ragazzo dal viso completamente deforme, interpretato da Adam Pearson, affetto realmente da neurofibromatosi.

L’estetica del film è così perturbante e pervasiva da costituire, di fatto, l’intera pellicola. Under the Skin gioca sul confine tra desiderio e pericolo, bellezza e disgusto. Anche la colonna sonora di Mica Levi fa la sua parte, creando un’atmosfera di straniamento e incastrandosi con gli scenari urbani e naturali, dalle strade deserte alle spiagge nebbiose, dalle foreste silenziose ai locali notturni.

Conosciuto anche per il nudo integrale di Scarlett Johansson, Under the Skin è più di un film di fantascienza, è un’esperienza visiva, quasi corporea. Un’opera ermetica, fredda e silenziosa, priva di spiegazioni chiare e con una struttura ellittica che vive di tensioni, fragilità e domande che restano aperte.

Io e Annie

di Woody Allen

Mi sono rivisto Io e Annie di Woody Allen senza sapere che, poche ore dopo, Diane Keaton ci avrebbe lasciati. Una coincidenza singolare per un film che non è soltanto una commedia romantica, ma una dichiarazione d’amore scritta da Allen su misura per lei. In Annie Hall, la Keaton ha saputo incarnare come poche attrici la leggerezza e l’intelligenza, l’eccentricità e la vulnerabilità del mondo femminile.

Vincitore di quattro premi Oscar – miglior film, regia, sceneggiatura originale e attrice protagonista – Io e Annie è l’opera che ha consacrato Woody Allen tra i grandi del cinema americano, raccontando con ironia e malinconia il mistero delle relazioni umane: la difficoltà di amarsi senza ferirsi, di restare sinceri quando tutto si complica. Un film fortemente autobiografico per entrambi, intriso di una dolce malinconia.

Alvy Singer (Woody Allen) è un comico newyorkese brillante e nevrotico, ossessionato dall’analisi di sé e del mondo che lo circonda. Annie Hall (Diane Keaton) è una giovane donna solare, spontanea, un po’ disordinata ma piena di fascino. Si incontrano quasi per caso, si innamorano, vivono una relazione intensa fatta di entusiasmi, incomprensioni e piccole manie quotidiane.

Attraverso una narrazione frammentata, fatta di ricordi, dialoghi interiori, salti temporali e momenti surreali, Allen ricostruisce la loro storia d’amore dal punto di vista di Alvy, cercando di capire dove e perché le cose si siano incrinate. Il risultato è un racconto personale e universale allo stesso tempo, una riflessione sull’amore, la memoria e l’impossibilità di afferrare davvero ciò che ci ha resi felici.

Io e Annie segna una svolta nella carriera di Woody Allen, che abbandona le commedie surreali e farsesche degli inizi per un racconto più intimo e malinconico. È il film in cui il suo cinema diventa adulto, più introspettivo, intellettuale e nevrotico. Sono gli elementi che lo contraddistingueranno e diventeranno la cifra essenziale della seconda parte della sua carriera.

La storia d’amore tra Alvy e Annie è raccontata come un mosaico di ricordi, frammenti e riflessioni. Allen rompe continuamente la linearità del racconto, sfonda la quarta parete parlando direttamente allo spettatore, interagisce con la propria memoria, entra nei flashback e mescola realtà e immaginazione. Questo gioco metacinematografico, allora innovativo, restituisce perfettamente la confusione emotiva e la nostalgia che accompagnano ogni relazione finita. È un film che mette a nudo la fragilità dell’essere umano, incapace di razionalizzare l’arrivo dell’amore così come la sua perdita.

Diane Keaton, con la sua naturalezza e un’elegante goffaggine, dà vita a un personaggio indimenticabile. È la controparte perfetta del nevrotico Alvy, e la loro chimica, fragile e autentica, rimane una delle più sincere del cinema.

Allen alterna umorismo e malinconia con ritmo brillante, a tratti logorroico ma sempre arguto e sagace. Tra battute e riflessioni, tra pessimismo e leggerezza, parla dell’amore come di un’illusione necessaria, un’esperienza che, anche quando finisce, ci lascia qualcosa di vero. Riguardato oggi, il film conserva intatta la sua forza, quella di raccontare la solitudine e il desiderio di comprendersi, con la grazia di chi non pretende risposte ma accetta la confusione dei sentimenti. Dove anche l’amore più complicato può essere bellissimo.

Genesis

Selling England By The Pound

Selling England By The Pound dei Genesis è uno dei dischi che più ha contribuito alla mia formazione musicale, un disco che ha caratterizzato un particolare momento della mia vita, quello della preadolescenza, fatto di scoperte e improvvise evoluzioni. Erano i tempi che l'ascolto di un disco era un rituale. Si posava con cura la puntina sul vinile, il fruscio iniziale riempiva la stanza e poi, lentamente, arrivava la musica e ci si lasciava catturare dalle note, dalle melodie, e dalle emozioni che ne scaturivano.

La musica dei Genesis — quelli di Peter Gabriel, Tony Banks, Steve Hackett, Mike Rutherford e Phil Collins — aveva per me qualcosa di magico. Era un linguaggio che andava oltre le parole, capace di farmi evadere dalla realtà e trasportarmi altrove. Non conoscevo ancora bene l’inglese e i testi mi erano in gran parte misteriosi, ma non importava. Io in quelle cavalcate incalzanti e sofisticate melodie mi immaginavo gnomi, folletti, cavalieri erranti e città perdute. Era come essere catapultato nel Paese delle Meraviglie, nella Terra di Mezzo o in qualche sogno sospeso tra fiaba e visione.

Si chiamava comunemente rock progressive, un genere in cui le canzoni lasciavano il posto a vere e proprie composizioni, strutturate come sinfonie moderne. Brani lunghi, divisi in sezioni, con cambi di tempo improvvisi e improvvisazioni soliste che sembravano raccontare storie senza bisogno di parole. Era la musica degli anni settanta, ricca di colore, fantasia e libertà creativa — un’epoca che non ho vissuto direttamente, perché ero appena nato, ma che ho riscoperto più tardi, nei primi anni ottanta. E quella scoperta mi ha aperto le porte della musica "più adulta", insegnandomi ad ascoltare davvero, a cercare dentro i suoni qualcosa che andasse oltre il semplice intrattenimento.

Selling England By The Pound si apre con Dancing with the Moonlit Knight, una ballata epica che mescola folk e rock, seguita da I Know What I Like, la prima canzone dei Genesis a entrare nelle classifiche, più breve e immediata, ma non per questo meno visionaria. Con Firth of Fifth si raggiunge l’apice del disco, con l'introduzione di pianoforte di Tony Banks e l’assolo di chitarra di Steve Hackett che restano tra i momenti più alti del progressive di sempre. The Battle of Epping Forest è un affresco urbano vivace e teatrale, After the Ordeal una parentesi strumentale di grande delicatezza, quasi una pausa meditativa dopo la tempesta. E poi The Cinema Show, che fonde mito e quotidiano in un crescendo che culmina in una sezione finale da brividi, e infine Aisle of Plenty, breve epilogo che riprende i temi iniziali e chiude l’album come in una sinfonia, lasciando una sensazione di dolce malinconia.

Sotto la superficie fantastica, popolata di personaggi bizzarri e atmosfere fiabesche, il disco racconta il cambiamento, la memoria e uno smarrimento collettivo. Selling England by the Pound è un ritratto critico e malinconico dell’Inghilterra di quegli anni. Il titolo — che potremmo tradurre come “Vendesi l’Inghilterra un tanto all’etto” — allude alla svendita dell’identità culturale britannica, travolta dal consumismo e dall’omologazione sociale. Peter Gabriel e compagni descrivono un paese sospeso tra passato e modernità, tra sogno e disillusione, un’Inghilterra che lentamente perde le proprie radici e la propria innocenza.

Per me rimane un capolavoro senza tempo, che avrò ascoltato innumerevoli volte e che a ogni nuovo ascolto ha la capacità di riportarmi indietro a quando ero poco più di un bambino. È come aprire un vecchio album di ricordi pieno di emozioni, sogni e immagini. Ancora oggi, quando parte quella puntina immaginaria e Peter Gabriel, ancora prima dell’arrivo delle prime note, inizia a intonare “Can you tell me where my country lies?”, mi ritrovo immediatamente catapultato in mondi fantastici e sospesi dal tempo. Un disco leggendario. Uno dei dieci dischi fondamentali della mia vita.

Musica

I 400 colpi

di François Truffaut

Quando si parla di Nouvelle Vague si pensa subito a un momento di rottura, a un cinema che, alla fine degli anni cinquanta, iniziò a ribellarsi alle regole del racconto classico e alle convenzioni tradizionali per cercare di rappresentare la realtà sociale in modo più autentico, attraverso forme e tecniche espressive nuove. François Truffaut, con I 400 colpi – il suo film d’esordio, uscito nel 1959 – ne divenne uno dei volti simbolo, raccontando la giovinezza con uno sguardo inedito, personale e insieme universale.

Ricordo di averlo visto per la prima volta molti anni fa, ma allora non mi aveva colpito. Mi era parso quasi estraneo al mio modo di intendere il cinema. Non mi lapidate, so che sto parlando di uno dei cento film più importanti della storia del cinema, ma da ragazzino ero più attratto dall’immaginifico, dal surreale, che dalla rappresentazione cruda e talvolta impietosa della realtà. Rivedendolo oggi, con uno sguardo più maturo e consapevole del contesto storico, I 400 colpi mi è apparso un film sorprendentemente vitale, di una freschezza registica ancora intatta, capace di raccontare con amarezza e sincerità la fragilità di un’età sospesa tra innocenza e disillusione.

Vincitore del premio per la Migliore regia al Festival di Cannes, il titolo del film, tradotto alla lettera in italiano, ne fa perdere il senso originale, dal momento che in francese Les Quatre Cents Coups è un modo di dire che significa più o meno "fare il diavolo a quattro", in riferimento alle avventure turbolente del suo giovane e ribelle protagonista.

Il film racconta la storia di Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud), un ragazzino parigino che vive un’adolescenza inquieta tra scuola, casa e strada. Trascurato dai genitori, più preoccupati di impartirgli regole che di offrirgli affetto, e frainteso da ottusi insegnanti, Antoine cerca di ritagliarsi un suo spazio di libertà, ma ogni suo tentativo di ribellione lo porta sempre più ai margini. L’unico vero legame affettivo è quello con René, l’amico con cui condivide le giornate fatte di assenze da scuola e scorribande per le strade di Parigi. Tra piccole fughe, bugie e punizioni, la sua vita diventa un lento percorso di esclusione che culmina qunado viene sorpreso a rubare una macchina da scrivere, e viene mandato in un riformatorio. Qui subisce umiliazioni e punizioni, fino a quando riesce a scappare, correndo verso il mare, simbolo di una libertà tanto desiderata quanto irraggiungibile.

Primo capitolo di un ciclo di cinque film con Jean-Pierre Léaud nei panni di Antoine Doinel – attore destinato a diventare uno dei volti simbolo del cinema di Truffaut – I 400 colpi è un racconto di formazione che mette in scena il malessere inquieto di un ragazzino che si ribella a ogni forma di autorità. Chiaramente autobiografico, e pilastro del cinema futuro del regista francese, il film racconta con sincerità disarmante l’ipocrisia della famiglia, del mondo adulto e delle istituzioni educative. Truffaut osserva tutto con uno sguardo lucido, privo di moralismi e pietismi, restituendo il netto distacco tra il mondo dei grandi e quello degli adolescenti. Ne nasce il ritratto di un disagio esistenziale profondo, vissuto con dignità da un ragazzo che nessuno sembra davvero comprendere.

Le sue piccole trasgressioni – almeno quelle iniziali – vengono amplificate dalle figure autoritarie che lo circondano, riflesso di una famiglia frammentata: una madre frustrata, segnata da una maternità non voluta, un patrigno assente e mediocre, e una scuola governata da insegnanti bigotti e conservatori. L’unico luogo in cui Antoine trova un po’ di pace è il cinema, che gli offre l’illusione di una fuga possibile, un rifugio dove tutto può ancora essere reinventato.