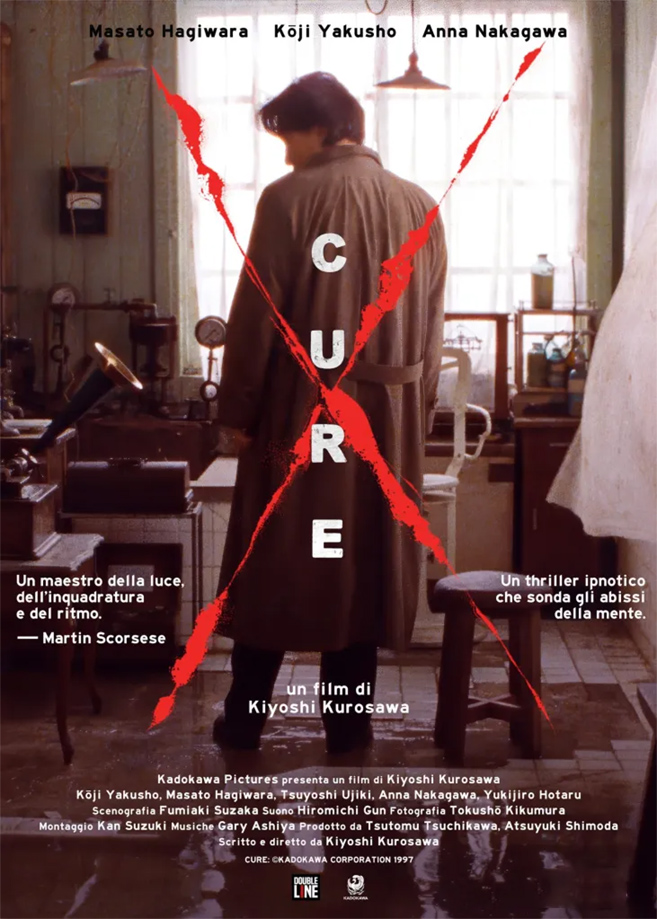

Cure

di Kiyoshi Kurosawa

In occasione della sua uscita nelle sale italiane, sono andato a vedere Cure di Kiyoshi Kurosawa, il film che nel 1997 ha aperto – insieme a Ring di Hideo Nakata e Audition di Takashi Miike – la prima ondata del cosiddetto J-Horror. Un’opera che ha segnato l’ascesa di Kurosawa nel panorama del cinema giapponese contemporaneo, proiettandolo tra i registi più rilevanti e meno inquadrabili.

A quasi trent’anni di distanza, Cure resta un oggetto misterioso. Oscuro, disturbante, elusivo. Non a caso è diventato un film di culto, ammirato da registi come Martin Scorsese, Ari Aster e Bong Joon-ho, che lo hanno citato tra le loro opere di riferimento.

In una Tokyo fredda e desolata vengono compiuti una serie di omicidi inquietanti. Le vittime vengono trovate con una X incisa sulla gola. Gli assassini, persone comuni, senza legami apparenti tra loro, vengono sempre identificati sul posto, ma sembrano non ricordare nulla del delitto. Il detective Kenichi Takabe (interpretato da uno straordinario Koji Yakusho), un uomo razionale tormentato dalla fragile salute mentale della moglie, inizia a indagare su questi casi inspiegabili. Il sospettato principale è un giovane enigmatico, Mamiya (Masato Hagiwara), che pare aver perso la memoria ma sembra nascondere molto più di quanto lasci intendere.

Kurosawa ha dichiarato di essersi ispirato a Il silenzio degli innocenti e Seven, ma prenderla alla lettera è fuorviante. Sì, c’è un detective, c’è un’indagine e c’è un assassino. Ma Cure non è davvero un film sui serial killer. È qualcos’altro. È un thriller spogliato di tensione narrativa classica, che si muove in uno spazio indefinibile, dove il terrore non è visibile, ma percepito. Niente musica, pochi dialoghi, lunghi piani sequenza, inquadrature fisse e suoni ambientali che si insinuano sotto pelle. L’orrore non arriva mai in modo spettacolare. Lo senti nel rumore di un neon, nel silenzio di una stanza vuota, nel volto inespressivo di chi ha appena ucciso senza sapere perché.

Kurosawa prende i cliché del thriller psicologico e li disinnesca uno ad uno. Non cerca la suspense, ma l’inquietudine. Lavora di sottrazione focalizzando sull'aspetto metafisico ed esistenziale. Il tema dell’ipnosi – o meglio, del mesmerismo – insinua l’idea che basti poco per liberare la volontà e far emergere l’oscurità che ognuno porta dentro. Cure è un film sul Male con la “M” maiuscola. Non come figura identificabile, ma come presenza invisibile che può insinuarsi nelle crepe della normalità. Il Male, qui, è un virus che si trasmette con uno sguardo o una frase sussurrata.

Il ritmo è lentissimo, quasi ipnotico. Ma è proprio quella lentezza a creare tensione. Tutto può succedere, da un momento all’altro, e spesso non succede. Alla fine viene quasi da pensare che sia tutto nella mente del detective, come suggerisce il medico che gli dice che sarebbe lui da internare al posto della moglie.

Quando l'ho visto per la prima volta, ammetto di avere avuto un senso di smarrimento. E quindi? Alla fine è stata questa la domanda che mi sono fatto. È un film ambiguo, sfuggente, che ti lascia addosso più domande che risposte. Non offre spiegazioni. Non cerca il compiacimento. Sicuramente è uno di qui film che necessita più di una visione.

Vederlo al cinema dopo parecchi anni e con una diversa maturità è stata un’esperienza completamente nuova. Non solo ha resistito al tempo, ma oggi forse inquieta più di allora.