No Other Choice

di Park Chan-wook

Presentato in concorso alla Mostra di Venezia 2025, No Other Choice - Non c'è altra scelta è l'ultimo film del regista sudcoreano Park Chan-wook che dopo le atmosfere rarefatte e liriche di Decision to Leave torna al thriller, ma con un tono decisamente più grottesco, adattando il romanzo The Ax di Donald E. Westlake, già portato sullo schermo da Costa-Gavras nel 2005.

Il protagonista è Man-su (Lee Byung-hun), specialista nella produzione cartaria con venticinque anni di servizio alle spalle, due figli, una moglie, due cani e una bella casa con giardino. Poi arriva il licenziamento. Inaspettato, brutale, definitivo. L’azienda viene acquisita dagli americani, le macchine sostituiscono gli uomini e Man-su si ritrova senza lavoro. Convinto di trovare rapidamente un nuovo impiego, inizia a inviare curriculum alle aziende di settore, ma i mesi passano e le risposte negative si accumulano. La famiglia è costretta a tagliare le spese superflue, il mutuo diventa un problema concreto, la sicurezza economica si sgretola. Disperato e sempre più ossessionato dall’idea di recuperare il suo posto nel mondo, Man-su elabora un piano tanto geniale quanto terrificante: individuare tutti i candidati più qualificati per una posizione manageriale nell’industria cartaria ed eliminarli uno a uno, riducendo la concorrenza fino a rendersi l’unico candidato disponibile.

Quello che Park Chan-wook mette in scena è un pezzo di cinema magistrale, una commedia nerissima, densa e stilisticamente impeccabile. La regia è dinamica, ricca di movimenti di macchina audaci, dissolvenze eleganti e transizioni che legano le scene con un ritmo che non si spezza mai. Anche il montaggio è esemplare, ogni sequenza ha il peso giusto, senza eccessi né ridondanze. Dal punto di vista narrativo, se in passato il regista ci ha abituati a violenze esplicite e vendette epiche, qui troviamo invece un’orchestrazione raffinata del grottesco. Emblematica la sequenza centrale, quella in cui il protagonista si trova in casa di una vittima con la musica sparata a volume altissimo per coprire gli spari, che diventa un balletto tragicomico di incompetenza e disperazione.

Si ride, ma a denti stretti. Le situazioni sono talmente assurde da risultare dolorosamente reali e riconoscibili. Il film diventa così uno spaccato feroce e impietoso del capitalismo contemporaneo, raccontando lo sgretolamento della classe media, quella fascia sociale che si credeva al sicuro e che invece scopre di essere altrettanto precaria, mentre la manovalanza viene progressivamente sostituita dall’automazione e dall’intelligenza artificiale. Emblematica, in questo senso, la scena finale in cui Man-su si ritrova solo in una fabbrica completamente automatizzata, unico essere umano in un mare di macchine. L’ironia è crudele: ha ottenuto esattamente quello che voleva, ma il prezzo da pagare è l’umanità stessa.

Mi hanno colpito anche le immagini del disboscamento operato dai robot nei titoli di coda. Sarà che recentemente ho visto Train Dreams di Clint Bentley, ambientato nei primi anni del secolo scorso, ma vedere il sudore fisico e il tormento interiore dell’uomo in lotta con la foresta, venire sostituiti un secolo dopo da un'automatizzazione priva di anima e di rimorso, perché incapace di ricordare il mondo che sta cancellando, è una riflessione profondamente sconcertante.

Alla fine il protagonista di No Other Choice, non avendo altra scelta che uccidere per ottenere un posto di lavoro e riappropriarsi dei privilegi della sua classe sociale - la casa, i cani, l’abbonamento a Netflix (bella frecciata di Park) - preferisce diventare il guardiano di un deserto meccanizzato che non ha più bisogno della sua etica, ma solo della sua silenziosa complicità.

Amaro e spietato.

Film

Le città di pianura

di Francesco Sossai

Trovare un film italiano interessante, oggi, è un po’ come scovare un vinile raro in un mercatino dell’usato. È successo con Le città di pianura, l’opera seconda di Francesco Sossai, presentata nella sezione Un Certain Regard del festival di Cannes. Insieme al co-sceneggiatore Adriano Candiago, Sossai torna a raccontare la sua terra, quel Veneto fatto di bar di provincia, strade dritte e notti che sembrano non finire mai. Non c’è nulla di costruito o di programmatico in questo racconto. Il film nasce quasi di getto, scritto attraversando gli stessi luoghi che poi finiscono sullo schermo, lasciando che il paesaggio, più che la trama, detti il ritmo e la direzione.

Carlobianchi e Doriano, interpretati da Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla, sono due cinquantenni legati da un’amicizia alcolica e da un’esistenza vissuta ai margini di qualsiasi forma di responsabilità. La loro ossessione è una sola, trovare l’ultimo bicchiere della serata, quello definitivo, che naturalmente non arriva mai. In attesa del ritorno dall’Argentina del loro amico Genio, previsto per il giorno dopo, decidono di mettersi in viaggio notturno verso Venezia, senza una vera urgenza se non quella di continuare a rimandare la fine.

Durante questa odissea sgangherata attraverso la pianura veneta, i due incrociano Giulio (Filippo Scotti), timido studente di architettura appena uscito da una festa di laurea. Lo trascinano con loro in un vagabondaggio fatto di bar, trattorie notturne e locali lungo statali dimenticate, dove il tempo sembra essersi fermato. Non c’è una meta precisa, solo la ricerca di un ultimo giro o di un tesoro che forse è poco più di un pretesto per non tornare a casa, per restare sospesi in un limbo dove il presente non riesce a farsi sentire. Giulio diventa così il testimone di un modo di vivere senza troppe domande, ma anche il protagonista involontario di un viaggio capace di aprirgli uno spiraglio su un’altra possibile idea di libertà.

Quello che colpisce, una volta usciti dalla sala, è la natura sincera, a tratti spietata, di un’Italia che esiste davvero ma che raramente trova spazio sullo schermo. C’è un’eco lontana delle zingarate di Amici miei e di quella spensieratezza un po’ cinica de Il sorpasso, ma qui il tono è più malinconico, più stanco. Scanzonato, a tratti comico nella sua ruvidezza, ma mai gratuito. Le città di pianura è un film che vive di contrasti: da una parte la sregolatezza di un’amicizia nata davanti a un bicchiere, dall’altra il rifiuto ostinato di un presente fatto di cemento, centri commerciali e autostrade che hanno progressivamente cancellato l’identità dei luoghi. Sossai sceglie di girare in una pellicola quasi sgranata che restituisce dignità ai volti e ai paesaggi, rifiutando la pulizia asettica del cinema moderno per abbracciare una verità più sporca e autentica. La pianura veneta diventa così uno spazio sospeso, dove il tempo sembra allungarsi e perdere consistenza.

La musica di Krano, con il suo folk sghembo cantato in dialetto, non è un semplice accompagnamento ma il battito cardiaco di un film che non vuole insegnare nulla, né tantomeno lasciare morali preconfezionate. È un’opera semplice, quasi nuda, che conquista con la sincerità di uno sguardo che sa ancora emozionarsi davanti a un orizzonte nebbioso. In fondo, Le città di pianura ci ricorda che l’unico atto di resistenza possibile contro un mondo dove gli operai vengono spremuti per una vita intera e congedati con ipocrita indifferenza, sia forse quello di perdersi. Vivere l’esperienza per il gusto di farlo, restare in movimento, cullati dalla nostalgia di un passato che forse non è mai esistito davvero, e continuare a scaldarsi con un ultimo sorso di grappa prima di affrontare il freddo della notte.

Dracula - A Love Tale

di Luc Besson

Devo essere sincero. Inizialmente non avevo alcuna intenzione di vedere Il Dracula di Luc Besson. Avevo percepito una certa diffidenza da parte del pubblico, letto critiche che lo accusavano di essere troppo simile al Dracula di Coppola, troppo sentimentale, troppo poco horror. Ero quasi convinto di aspettare l’uscita in home video e rinunciare all’esperienza del grande schermo. Poi, quasi all’ultimo momento, ho cambiato idea. Una decisione impulsiva che si è rivelata giusta. Perché Dracula – L’amore perduto merita la sala cinematografica, con le sue scenografie imponenti, la fotografia avvolgente e l’ottima colonna sonora “burtoniana” di Danny Elfman. Non è sicuramente il mio Dracula preferito, ma è una rilettura godibile e visivamente curata di un regista che ha dichiarato di non aver mai amato l’horror e di aver voluto scrivere semplicemente una storia d’amore, trasformando il romanzo di Stoker (nel quale l’amore è praticamente inesistente) in una tragica favola romantica dove l’orrore è più da fiaba alla Grimm che da terrore puro.

La storia ci porta nel XV secolo, presentandoci il principe Vlad (Caleb Landry Jones) che, dopo aver combattuto strenuamente per la chiesa, torna a casa solo per trovare la sua amata moglie morta. Devastato dal dolore, rinnega la propria fede, e questa scelta attira su di lui una maledizione terribile: l'immortalità. Condannato a vagare attraverso i secoli, il principe diventa il conte Dracula, un'esistenza solitaria scandita da un'unica ossessione: ritrovare la reincarnazione della donna amata.

Quattro secoli dopo, nella Parigi di fine ottocento, quella ricerca sembra finalmente giungere a compimento. Dracula individua in una giovane donna, fidanzata di un notaio, i tratti inconfondibili della sua Elisabetta (Zoe Sidel). Da qui parte un disperato tentativo di riconnessione emotiva, ostacolato ovviamente da chi vorrebbe piantargli un paletto nel cuore.

È evidente che il riferimento principale non sia tanto Stoker quanto il Dracula di Coppola. Ma laddove Gary Oldman incarnava un fascinoso dandy assetato di sangue, il Dracula interpretato da Caleb Landry Jones è una creatura fragile, spezzata, quasi malata. È un vampiro stanco, consumato dai secoli, che vive solo per il ricordo della sua amata. Un mostro che fa più tenerezza che paura, e Jones è bravissimo a sorreggere l’intera parte emotiva del film. Ottima anche Matilda De Angelis, vampira folle, sensuale e imprevedibile, che ruba più di una scena. Meno incisiva la protagonista femminile. Christoph Waltz, nei panni del prete, porta come sempre il suo carisma ma non lascia il segno.

Visivamente, Dracula – L’amore perduto è uno dei lavori più curati della filmografia di Besson. Le scenografie oscillano tra il gotico e il barocco, con interni carichi di dettagli, costumi sontuosi e una attenzione maniacale per l'estetica che si percepisce in ogni singola inquadratura. Dalla riproduzione del castello di Dracula alla corte di Versailles. Certo, c'è una vena ironica di sottofondo che a tratti fa sembrare il Dracula di Besson quasi una parodia – mi riferisco alla scena del giovane avvocato nel castello, il balletto nelle varie corti, l’episodio delle suore infoiate. Anche i gargoyle "alla Disney", la natura poco chiara della maledizione e del vampirismo, e il profumo afrodisiaco (che sembra uscito da Il profumo di Süskind) sono scelte abbastanza discutubili.

Eppure, nel suo insieme, Dracula – L’amore perduto è un film che ha il coraggio delle sue idee. Non cerca di rivaleggiare con Coppola sul terreno dell’horror romantico classico, ma offre una rilettura personale che parla di perdita, di ossessione e di quanto sia difficile lasciar andare ciò che amiamo. Per chi accetta questa premessa, il film regala un’esperienza visiva e emotiva piacevole e coinvolgente. Per chi invece desidera il brivido puro dell’horror, probabilmente non è la scelta giusta. Ma questa, dopotutto, è una distinzione che Besson non ha mai avuto intenzione di nascondere.

Eddington

di Ari Aster

Ari Aster, autore di Hereditary, Midsommar e Beau ha paura, è ormai considerato uno dei registi più interessanti del cinema di genere contemporaneo. Fin dai primissimi anni della sua carriera aveva in mente di realizzare Eddington, con l’intento di raccontare l’America di oggi attraverso un western contemporaneo. Presentato in concorso al Festival di Cannes, il film ha suscitato reazioni fortemente contrastanti. Alcuni critici hanno elogiato l’audacia politica e la volontà di usare il genere per parlare del presente, altri lo hanno definito sbilanciato, confusionario e dispersivo.

Io l’ho visto al cinema e devo dire che ancora lo devo metabolizzare... proverò a farlo scrivendo questa recensione.

Il film è ambientato durante la pandemia di Covid-19, nell’estate del 2020, in una cittadina immaginaria del Nuovo Messico chiamata Eddington, poco più di duemila abitanti. Lo sceriffo locale, Joe Cross (Joaquin Phoenix), non sembra particolarmente incline a rispettare le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria (come l’obbligo di indossare la mascherina) e finisce per scontrarsi con il sindaco Ted Garcia (Pedro Pascal), uomo dagli interessi poco chiari legati alla costruzione di un gigantesco data center nei pressi della città, impegnato nella campagna per la propria rielezione. Tra i due non corre buon sangue nemmeno sul piano personale, per vecchie ruggini che riguardano la moglie dello sceriffo, Louise (Emma Stone), una donna segnata dalla depressione, che secondo la madre di quest'ultima, figura ossessiva e complottista, sarebbe stata violentata da Garcia quando erano ragazzi.

Più per rivalsa che per reale convinzione politica, Cross decide di candidarsi a sindaco contro di lui. Mentre Eddington si frantuma sotto il peso delle paure collettive, dell’isolamento, della disuguaglianza e delle proteste del movimento Black Lives Matter (seguite alla morte di George Floyd da parte della polizia), Joe Cross, ferito anche dall’abbandono della moglie, attratta da Vernon Jefferson Peak (Austin Butler), un carismatico guru a capo di una setta che accoglie vittime di abusi, inizia a covare un senso di rivalsa che presto esploderà in tutta la sua violenza.

Insomma, come si intuisce da questa sinossi (e manca tanto altro, ve lo assicuro) qui c’è davvero tanta carne al fuoco. Sono molti i protagonisti, le storie e le sottotrame che si intrecciano. Eddington non è un film complesso, come poteva esserlo Beau ha paura, ma sicuramente è molto stratificato. Aster ingloba più generi, passando dal western alla satira, dalla commedia grottesca al thriller politico-sociale, usandoli con grande abilità per costruire un affresco beffardo e minaccioso sull'America di oggi.

La pandemia di Covid-19 — primo film di un certo peso a trattare esplicitamente questo tema — è solo il punto di partenza per isolare la cittadina del Nuovo Messico in una bolla, un microcosmo dove il razzismo, le disuguaglianze, i complotti, i guru, le proteste e la disinformazione diventano specchio deformante del paese intero. È un mondo dove un senzatetto ubriaco, presunto portatore del virus, può sparire senza che nessuno si chieda che fine abbia fatto, e dove l’edificio più grande del paese è un’armeria. Un'America in miniatura, dove i social network e la manipolazione dell’informazione sono dominanti (non credo sia un caso che più di una volta compare Trump mentre il protagonista scorre le notizie sul suo cellulare). Un video su Instagram può cambiare la percezione pubblica di un evento, una fotografia può essere usata come prova per incastrare il nero di turno, e la verità diventa solo un’altra narrazione da manipolare.

Il film si divide sostanzialmente in due parti. Nella prima, Aster introduce i personaggi — quasi tutti moralmente discutibili — e imposta i temi centrali con una messa in scena dilatata, statica, fatta di dialoghi e tensioni sotterranee. È un’esposizione volutamente lenta, dove la provincia americana viene ritratta come una terra stanca, piena di frustrazioni e paranoia. Nella seconda parte, Eddington cambia tono e ritmo, la storia si trasforma in un thriller politico con tratti da western urbano, fino a culminare in un epilogo amaro e disperato. Aster spinge sull’azione e la tensione diventa tangibile, quasi fisica. Splendida, per esempio, la sequenza in cui lo sceriffo, ansimante e armato di tutto punto, si muove tra i colpi dei cecchini mentre la macchina da presa si muove intorno a lui cercando di capire dove si trovino.

Joaquin Phoenix offre un’interpretazione di grande intensità, mostrando insieme fragilità, rabbia e bisogno di riscatto. Pedro Pascal è altrettanto convincente nel ruolo del sindaco Garcia, ambiguo e viscido quanto basta. Emma Stone, invece, rimane più ai margini, diventando una pedina funzionale alle svolte narrative.

Eddington è un film ambizioso, a metà strada tra Tarantino e i fratelli Coen, che mescola satira sociale, noir e western moderno per dissacrare la società americana, prendendo in giro tanto i conservatori quanto i progressisti, i complottisti quanto i moralisti della giustizia sociale. È sicuramente un film che, per la mole di temi e sfumature, richiede più di una visione. Non credo di essere il solo ma Eddington mi ha ricordato Una battaglia dopo l’altra per la sua capacità di raccontare la crisi americana contemporanea attraverso il caos e l’ironia. Personalmente gli preferisco Anderson, ma va riconosciuto ad Aster il coraggio di essersi spinto oltre il suo territorio consueto, firmando un film d’autore ironico, feroce, e amaramente lucido. Un viaggio dentro l’America ferita e paranoica del presente, raccontata con l’occhio cinico e beffardo di chi non crede più a nessuna verità.

Film

Una battaglia dopo l'altra

di Paul Thomas Anderson

Spinto dalle tante critiche entusiastiche mi sono andato a vedere al cinema Una battaglia dopo l'altra, l'ultima pellicola di Paul Thomas Anderson. Conosco poco i suoi lavori, ho un ricordo un pò sbiadito di Magnolia e poco altro, ma è considerato da più parti uno dei migliori registi americani contemporanei.

La storia è ambienta negli Stati Uniti, non si capisce bene se si tratta di un America distopica o quella Trumpiana contemporanea.

Pat Calhoun detto "Ghetto Pat" (Leonardo DiCaprio) e Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) sono membri del gruppo rivoluzionario di estrema sinistra conosciuto come French 75. Dopo aver liberato gli immigrati detenuti da un centro di detenzione in California, Perfidia umilia il colonnello, Steven Lockjaw (Sean Penn), che sviluppa un'attrazione sessuale nei suoi confronti. Con il tempo Ghetto e Perfidia diventano amanti ma Lockjaw sembra ossessionato da Perfidia e dopo averla sorpresa mentre stava piazzando una bomba in una banca, la lascia andare dopo che lei accetta di fare sesso in un motel. Perfidia dà alla luce una bambina, Charlene (interpretata da Chase Infiniti nell’età adolescenziale), ma la donna vuole continuare la sua attività rivoluzionaria e poco dopo li abbandona. Sedici anni dopo, il passato riaffiora e Ghetto si ritrova di nuovo in prima linea per proteggere sua figlia dall’ossessione di Lockjaw.

Il film mi è piaciuto? Sì, e pure molto. Ingannato dal titolo e dalle poche immagini che me lo aveva fatto accostare al Civil War di Garland, mi sono trovato davanti invece a un action-movie d’autore dal ritmo travolgente, capace di divertire, spaventare e commuovere.

Liberamente tratto da Vineland, romanzo di Thomas Pynchon, il film è stato prodotto dalla Warner Bros con un budget di oltre 150 milioni di dollari. Una buona fetta dev’essere finita nel cachet di DiCaprio, visto che non ci sono sequenze catastrofiche né scenografie monumentali da blockbuster. Poco importa, non faccio i conti alle case di produzione, soprattutto quando il risultato convince e il pubblico sembra gradire.

La sceneggiatura non è perfetta e a tratti mostra qualche debolezza, mi riferisco ad alcune ripetizioni e forzature nel finale. Ma i punti di forza del film sono altri. Innanzitutto nella regia e nel montaggio, magistrali, che fanno volare via due ore e quarantacinque minuti in un baleno. Poi negli attori con un grande DiCaprio che intrepreta un rivoluzionario nerd, appassionato di congegni esplosivi, che quindici anni dopo lo ritroviamo a fumarsi anche il cervello, dimenticandosi delle parole d’ordine. Ma è Sean Penn a rubare la scena, trasformato in una sorta di Popeye (Braccio di Ferro) militarizzato e razzista, che incute timore e insieme suscita una strana tenerezza. Una performance da Oscar la sua, che ho adorato, insieme alle dinamiche di sottomissione e trasgressione con Perfidia, la femmina ribelle e dominatrice interpretata dalla brava Teyana Taylor, che urla al mondo: "La fica è per la guerra, è un’arma". Da segnalare anche Benicio Del Toro nei panni assurdi di un sensei messicano, e la giovane Chase Infiniti, credibile nella parte della figlia.

Infine, la musica. La colonna sonora è firmata da Jonny Greenwood, già compagno di avventure di Anderson e polistrumentista dei Radiohead. È una partitura incalzante, che non accompagna semplicemente il ritmo del film ma lo detta, con momenti di sperimentazione jazz che trovano il loro culmine in una lunga sequenza costruita attorno a una singola nota ripetuta ossessivamente. La musica è parte integrante del film.

Il sottotesto politico e sociale è evidente e non serve dilungarsi troppo. Una battaglia dopo l’altra è il ritratto di un’America divisa, corrotta, fascista e sull’orlo del collasso.

Per il resto il film ha qualcosa dei fratelli Coen – il personaggio di DiCaprio ammicca chiaramente al Drugo de Il Grande Lebowski – di Tarantino, nelle situazioni grottesche ma mai eccessive, ma anche di Kubrick e Spielberg che insieme si mescolano in un racconto che resta sempre personale.

Un film frenetico e pieno d’azione, tra inseguimenti automobilistici (memorabile quello sui dossi, con la macchina da presa che pare ondeggiare) e situazioni al limite del parossistico (come quella in cui un DiCaprio disperato è alla ricerca di una presa per ricaricare il cellulare). Anderson eleva l’action movie prendendolo anche in giro – la citazione su Tom Cruise è esilarante. Gioca con i generi, li piega al presente, mescolando satira e commedia nera, riuscendo a essere insieme epico e intimo.

Un film attuale, intelligente e godibile, con più piani di lettura a seconda dello spettatore. Non il capolavoro del decennio, come ho letto in giro, ma probabilmente uno dei migliori film dell’anno.

Film

La valle dei sorrisi

di Paolo Strippoli

Negli ultimi anni alcuni giovani cineasti stanno tentando di riportare l’horror e il cinema di genere al centro della scena italiana, riallacciandosi a una tradizione che dagli anni sessanta agli ottanta ci ha reso protagonisti, seppur spesso di nicchia, sulla scena mondiale. Tra i nuovi autori che si muovono in questa direzione – da De Feo a Zampaglione – spicca Paolo Strippoli, che proprio con De Feo ha firmato A Classic Horror Story, un film capace di riaccendere l’interesse verso un genere a lungo guardato con diffidenza e spesso relegato ai margini dalle case di produzione.

Presentato fuori concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, La valle dei sorrisi è il nuovo film di Paolo Strippoli, uscito nei cinema a distanza di circa tre anni dal precedente Piove.

Sergio (Michele Riondino), insegnante di educazione fisica ed ex campione di judo dal passato tormentato, viene trasferito nel remoto paese di Remis, una comunità isolata tra le montagne delle Alpi. Solo un anno prima il paese è stato sconvolto da un terribile deragliamento ferroviario che ha causato numerose vittime, ma oggi Remis appare come un luogo sospeso nel tempo, dove gli abitanti sembrano condurre un’esistenza serena, quasi inquietantemente felice. Dietro questa facciata si nasconde però un segreto: Matteo (Giulio Feltri), un ragazzo introverso dotato della capacità di assorbire il dolore e l’angoscia degli altri, al centro di un misterioso rito a cui partecipa l’intera comunità. Inizialmente diffidente, Sergio viene convinto da Michela (Romana Maggiora Vergano), che lavora nel bar del paese, a liberarsi del segreto che lo tormenta affidandosi a Matteo. Nel tentativo di comprendere e forse salvare il ragazzo da un destino di sacrificio, Sergio scoprirà che il rito, la felicità apparente e l’armonia di Remis sono molto più ambigui e intrecciati di quanto avesse immaginato.

Il film affronta molti temi, forse anche troppi. Quello dominante è il dolore come elemento rimosso o negato dalla società, il mito della felicità obbligatoria e del sorriso che nasconde ferite. Ma oltre a questo, troviamo la dimensione del sacrificio e della responsabilità, l’empatia che diventa risorsa da sfruttare, la religione e la sacralità dei gesti come maschera di una dipendenza dal sentirsi felici, il bullismo scolastico, l’adolescenza queer e il rapporto padre-figlio.

La valle dei sorrisi è un horror atipico che non punta a spaventare con jumpscare né a intrattenere con soluzioni facili, ma a scavare nella profondità dell’animo umano. La prima parte, più lenta e introspettiva, serve a delineare i protagonisti e il microcosmo di Remis, un paese tra le montagne in cui ognuno cela un malessere interiore e un segreto inconfessabile. L’inquadratura con il cartello "Benvenuto a Remis" richiama inevitabilmente quello di Twin Peaks, e come nella serie di Lynch il paesaggio montano non è semplice sfondo, ma vero e proprio elemento narrativo che alimenta mistero, sospetto e straniamento.

Nella seconda parte il film cresce fino a evocare suggestioni da Villaggio dei dannati e rimandi alla Ari Aster – la palestra trasformata in una sorta di chiesa pagana mi ha ricordato molto Midsommar. Eppure Strippoli riesce a mantenere una propria identità, costruendo un crescendo misurato in cui l’atmosfera si fa via via più intensa. La regia dosa bene l’inquietudine, lavora sul suono e sul silenzio, sfrutta il mistero prima di svelarlo, trovando un equilibrio visivo e ritmico notevole.

Convincente Michele Riondino, che all’inizio mi ricordava un malinconico Tomas Milian/Monnezza, bravo soprattutto quando rivela il trauma che lo perseguita. Solida anche la prova di Giulio Feltri, capace di incarnare insieme l’innocenza e le pulsioni dell’adolescenza, mentre cerca di sottrarsi a un destino che lo vuole ricettacolo del dolore altrui.

La valle dei sorrisi non è un film perfetto, né il miglior horror italiano degli ultimi anni, ma segna una direzione importante. È un’opera che dimostra come questa sia la strada giusta da percorrere per riportare il nostro cinema di genere a nuova vita.

Un film fatto per Bene

di Franco Maresco

Presentato all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, sono andato a vedere l’ultimo film di Franco Maresco, probabilmente il regista più corrosivo e dissacrante del nostro cinema contemporaneo. Con Daniele Ciprì ha dato vita a Cinico Tv, assurdo programma satirico degli anni novanta che quelli della mia generazione ricorderanno senz'altro – erano i tempi di Fuorio Orario, Avanzi, un periodo in cui il terzo canale della Rai aveva ancora il coraggio di rischiare, di lasciare spazio a linguaggi scomodi e sperimentali. Da lì arrivarono Lo zio di Brooklyn e il famigerato Totò che visse due volte, accolto da polemiche e censure per il suo sguardo blasfemo e senza compromessi. Negli anni duemila Maresco ha continuato a lavorare tra cinema e documentario, costruendo un percorso che non concede nulla allo spettatore se non la verità ruvida della sua visione. Conoscendo la sua fama, sapevo che non sarebbe stata una visione semplice, ma con la complicità di un paio di amici, ho deciso di vedermi Un film fatto per Bene.

Il film, girato come fosse un documentario, racconta la travagliata storia della realizzazione di un film su Carmelo Bene da parte di Franco Maresco. Prodotto dalla Lucky Red di Andrea Occhipinti tra incidenti, incomprensioni, ciak infiniti e ripetuti ritardi, le riprese vengono bruscamente interrotte in anticipo e il film rimane incompleto. Maresco accusa la produzione di “filmicidio” e sparisce dalla circolazione. A questo punto Umberto Cantone, suo amico e co-autore, si mette alla sua ricerca, contatta testimoni e collaboratori, ripercorrendo così la personalità di un regista ossessivo, nevrotico, nichilista e apocalitticamente pessimista.

Maresco firma un film metacinematografico, assolutamente autoreferenziale ma spietatamente critico con se stesso e con l’industria cinematografica. Un’opera consapevole di essere destinata a quattro gatti – o a pantegane intellettualoidi – ma che Maresco realizza perchè questo è l'unico modo per dare sfogo alla rabbia e all’orrore che prova per questo "mondo di merda". Un film fatto per Bene diventa così una sorta di (auto)analisi che prende avvio in una stanza d’albergo, prenotata ogni cinque o sei mesi per tagliarsi i capelli, per poi passare a un taxi guidato dal personaggio forse più esilarante, un autista che usa la preghiera come intercalare, fino agli spezzoni di un film incompiuto ambientati nella brulla Sicilia e in studi cinematografici. In mezzo, una partita a scacchi con la Morte di Bergman impersonata da un irresistibile Antonio Rezza – «ma lo sai come si gioca a scacchi, Peppino?» – e l’ascesa ai cieli di San Giuseppe da Copertino, con conseguente caduta. Il film finisce per spolverare ritagli della memoria in un percorso a ritroso che rievoca il sodalizio con Daniele Ciprì, Cinico Tv, Totò che visse due volte, tra materiali d’epoca e ricostruzioni girate per sembrare d’archivio.

Ne viene fuori un film autocelebrativo, sconclusionato, a tratti confuso, che non provoca, ma che riesce comunque a strappare risate – soprattutto nella prima parte – grazie ai suoi personaggi tragicomici. Qui non ci sono la disperazione e gli eccessi taglienti, ruvidi e blasfemi delle opere anni novanta, né l’impatto disturbante del miglior Maresco. In realtà non c’è neanche Carmelo Bene, ed è un peccato. Resta un film che diverte chi sa ridere delle tristezze altrui, ma che alla lunga sfianca. Consigliato solo a chi conosceun minimo l’autore. Per tutti gli altri, astenersi.

Bolero

di Anna Fontaine

I biopic non sono tra i miei generi preferiti, figuriamoci francese e in lingua originale, ma a volte ci si lascia guidare da altri stimoli e si va al cinema con il piacere di condividere l’esperienza.

Bolero è un film diretto da Anne Fontaine che racconta la storia di Maurice Ravel, il famoso compositore francese noto per l'opera che da il titolo al film.

Ambientato nel vibrante contesto parigino degli anni venti, il film segue Ravel (Raphaël Personnaz) nel momento cruciale della sua carriera, quando riceve l’incarico di comporre la musica per un balletto commissionato dalla carismatica Ida Rubinstein (Jeanne Balibar). Compositore geniale ma schivo, segnato da fragilità interiori e da un percorso artistico mai lineare, Ravel nutre un amore tormentato e platonico per Misia (Dora Tillier), donna sposata e musa affascinante.

In un periodo di insicurezza e crisi creativa, Ravel si lascia guidare dalle suggestioni della vita quotidiana, dai suoni e dai ritmi che si ripetono in maniera ossessiva. Dopo molte notti insonni — e un centinaio di sigarette di troppo — nasce una delle opere più iconiche del Novecento: il Bolero, una partitura ipnotica di diciassette minuti, costruita su un tema replicato senza sosta fino a un vorticoso crescendo finale.

Il successo sarà straordinario, ma con il passare degli anni l’ispirazione si affievolirà e una misteriosa malattia cerebrale lo condurrà a un lento declino, chiudendo la parabola di un artista che aveva saputo trasformare l’ossessione in arte immortale.

Terminato il film, prima dei titoli di coda compare un cartello che ricorda come, ogni quindici minuti, da qualche parte nel mondo, qualcuno stia ascoltando o suonando il Bolero. Già nei titoli di testa, attraverso una serie di spezzoni, assistiamo alla sua esecuzione nei modi più disparati. È la conferma di quanto questa composizione, nata un secolo fa, sia entrata a far parte della memoria collettiva, capace di conquistare sia gli appassionati di musica che i non intenditori. Io, per dire, ho ascoltato il Bolero per la prima volta che avevo dieci, undici anni, rovistando tra vecchi vinili di musica classica che conservo ancora oggi. Quel ritmo ipnotico quella melodia che cresce in maniera ripetitiva, mi si è piantato in testa e non ne è più uscita. Una composizione che per i tempi era assai audace.

Tornando al film di Anne Fontaine, si apprezzano l’eleganza della fotografia e la cura scenografica, così come la prova convincente di Raphaël Personnaz. Alcuni dettagli, come gli scorci industriali che evocano le suggestioni sonore da cui Ravel trae ispirazione, funzionano molto bene. I limiti emergono però nei personaggi femminili, poco sviluppati, e in un ritmo che si fa spesso lento e monotono, con lungaggini che appesantiscono la narrazione. La struttura resta quella classica del biopic, ovvero senza particolari guizzi, sussulti o colpi di scena. Anche l’accenno a un Ravel asessuato, forse vicino a un disturbo dello spettro autistico, resta appena suggerito e mai approfondito.

In definitiva, un film elegante ma convenzionale e prevedibile che si guarda e si dimentica in fretta. Ne più nè meno di quello che mi aspettavo.

Film

Weapons

di Zach Cregger

Sono andato al cinema a vedere Weapons, il nuovo film scritto e diretto da Zach Cregger, lo stesso regista di Barbarian. Un horror che attraversa il mistery e il thriller, passando per il sovrannaturale, la tensione socio-psicologica e persino un tocco di humor nero.

La storia ruota intorno a un evento misterioso. In una tranquilla cittadina della Pennsylvania, alle 2:17 di notte, diciassette bambini della stessa classe di terza elementare si alzano dai loro letti e corrono fuori casa con le braccia spalancate, come piccoli aeroplani, fino a scomparire inghiottiti dal buio. Nessuna spiegazione, nessun indizio, solo immagini sgranate riprese da videocamere di sorveglianza e un’angoscia che si insinua in ogni famiglia del quartiere. L’unico a non sparire è Alex, un bambino taciturno e profondamente scosso per la situazione. La comunità, traumatizzata e in cerca di un colpevole, individua nella giovane maestra Justine Gandy (Julia Garner) il capro espiatorio perfetto su cui sfogare rabbia e frustrazione. L’unico deciso a scoprire la verità è Archer (Josh Brolin), padre di uno dei bambini scomparsi, che insieme a Justine, all’agente di polizia Paul (Alden Ehrenreich), al preside Marcus (Benedict Wong), a un giovane tossicodipendente (Austin Abrams) e allo stesso Alex, è protagonista di uno dei sei capitoli in cui si articola la pellicola. Sei punti di vista che, intrecciandosi e sovrapponendosi, finiscono per comporre un inquietante puzzle.

Il modo migliore per apprezzare Weapons è arrivarci sapendo il meno possibile, e per una volta il trailer non svela troppo. L’incipit è già di per sé potentissimo. Cregger ci porta in una provincia americana segnata dal male, in una storia sospesa tra un racconto alla Stephen King e una fiaba oscura dei fratelli Grimm. La scelta del titolo, il modo in cui i bambini corrono, la sequenza onirica del fucile… tutto lascia intuire che il male sia radicato nel tessuto stesso della comunità. È anche una critica sociale che riflette sulla necessità di trovare colpevoli, su come possiamo diventare armi e su come la rabbia, filtrata dal dolore, possa distorcere la verità. Una caccia alle streghe che si trasforma in metafora dell’America di oggi.

La forza di Weapons sta nella sua struttura. La storia viene raccontata di volta in volta dal punto di vista di diversi protagonisti, in un montaggio tecnicamente impeccabile. Lo spettatore è spaesato quanto i personaggi, tutti tratteggiati in modo negativo, e come loro non riesce a dare un senso a ciò che accade perché mancano pezzi fondamentali. La tensione emotiva resta alta finché il puzzle non si ricompone e l’arcano viene svelato. È qui che la tensione cala e il thriller psicologico costruito fino a quel momento, punteggiato da sequenze oniriche e qualche jump scare ben calibrato, lascia spazio a un horror soprannaturale legato alla magia. A questo punto il film cambia tono e ciò che era sottile e inquietante diventa improvvisamente surreale, grottesco e persino sopra le righe, con sfumature quasi da humor nero.

Personalmente il finale mi ha spiazzato trovandolo quasi comico nella messa in scena. Ammetto che all’uscita dalla sala ero abbastanza confuso. Ripensandoci a mente fredda, però, l’ho percepito come una scelta coraggiosa e persino originale. Perché, pur virando sul grottesco, il film non si chiude in modo positivo e tutti i protagonisti sembrano riportare ferite profonde, forse permanenti, per ciò che hanno vissuto.

Weapons funziona bene sul piano narrativo e può contare su un cast di spessore. È un film che non cerca di piacere a tutti i costi, che preferisce il rischio alla sicurezza e che colpisce per il coraggio stilistico. Una scelta consapevole, che può dividere, ma che per molti, compreso per chi scrive, è la chiave del suo fascino.

Film

I Fantastici Quattro - Gli inizi

di Matt Shakman

Da lettore di vecchia data dei Fantastici Quattro — fin dai tempi degli albi Corno, tanto per intenderci — ho sempre pensato che portare questi personaggi al cinema — dopo i due film degli anni 2000 e il disastroso reboot del 2015 — fosse una sfida quasi impossibile. Non per mancanza di potenziale, ma perché troppo legati a un immaginario d’avventura e meraviglia ormai distante dal tono cupo e disilluso del cinema supereroistico moderno.

Con I Fantastici Quattro – Gli inizi, i Marvel Studios provano a ricominciare da capo. E, sorprendentemente, lo fanno guardando (quasi) nella direzione giusta. Diretto da Matt Shakman (Wandavision), il film è ambientato in un universo alternativo, Terra 828 — omaggio alla data di nascita di Jack Kirby, cocreatore insieme a Stan Lee deI Fantastici Quattro. La spiegazione che viene data all’assenza storica del gruppo nel MCU - ricordiamo che nei fumetti i Fantastici Quattro sono stati i primi supereroi della Silver Age della Marvel - è semplicemente che si sono sempre trovati in un altra dimensione, un mondo retrofuturista ispirato agli anni sessanta, dove la squadra è già attiva da anni e acclamata come simbolo dell’America che sogna il futuro.

Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) e Johnny Storm (Joseph Quinn) sono gli eroi di una nazione che li celebra come icone pop. L’incidente spaziale che ha cambiato per sempre le loro vite ci viene raccontato solo attraverso immagini d’archivio trasmesse in TV, come un frammento di storia diventato leggenda. La squadra sembra compatta, Reed e Sue aspettano un figlio, finché qualcosa non incrina l’equilibrio. Una figura argentata attraversa il cielo annunciando agli abitanti della Terra che il loro pianeta è destinato a scomparire. È Silver Surfer (Julia Garner), messaggera di un’entità cosmica che non conosce pietà né redenzione. Si chiama Galactus, il Divoratore dei Mondi. E ha fame.

Senza ombra di dubbio l'estetica e la riproposizione di quel senso di meraviglia tipica dei fumetti degli anni sessanta è la parte più riuscita. Il cast e la rappresentazione dei personaggi mi ha lasciato qualche perplessità. Il personaggio di Sue interpretata da Vanessa Kirby spicca notevolmente su tutti mettendo in ombra gli altri. La Torcia Umana funziona, mentre la Cosa, probabilmente uno dei personaggi più interessanti nel fumetto, viene lasciata un pò ai margini. Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, invece, non mi ha convinto per niente. Il personaggio, che dovrebbe incarnare il supergenio razionale e visionario, appare spesso spaesato, cupo, quasi fuori contesto. Più che il leader della squadra, sembra un uomo in piena crisi di mezza età, confuso di fronte a una gravidanza imminente e a responsabilità che non riesce a gestire.

Tra i villain, l’Uomo Talpa è poco più di un siparietto grottesco, mentre Silver Surfer (Shalla-Bal nei fumetti, quindi non una scelta “woke” come alcuni hanno commentato) risulta affascinante ma poco approfondita. Galactus, invece, è una presenza potente, maestosa, fedele allo spirito originale senza scadere nel ridicolo. Impresa non scontata.

Alcune scelte narrative, come [spoiler] nascondere la Terra in un altro universo [/spoiler], richiedono una certa sospensione dell’incredulità, ma per chi conosce i fumetti sa perfettamente che sono coerenti con lo spirito ingenuo dei comics anni sessanta.

Per il resto gli effetti speciali sono buoni, la regia è funzionale, la colonna sonora di Giacchino risalta propotentemente il tutto. A mancare è la profondita e la caratterizzazione dei personaggi. La sensazione che la pellicola sia stato sottoposta a vari tagli in fase di montaggio e postproduzione è molto forte. Non è un film memorabile, probabilmente poco più che sufficiente, ma tra i prodotti recenti del MCU, dicono che sia uno dei più godibili (gli ultimi della Marvel, quelli della fase 5 per intenderci, non li ho visti perchè non mi attiravano per niente). Meno ambizioso del Superman di Gunn, ma più coerente nel suo voler omaggiare con affetto l’epoca d’oro Marvel. Un film che non rilancia davvero il franchise, ma almeno riaccende — timidamente — la scintilla.

Superman (2025)

di James Gunn

Ho un rapporto piuttosto contrastato con i cinecomic. Da vecchio nerd appassionato e collezionista di fumetti, in principio li amavo. Poi è arrivata una crisi di rigetto. Hanno cominciato a stancarmi, a sembrarmi tutti uguali, e ho finito per detestarli.

Superman, tra l’altro, non è mai stato il mio supereroe preferito. Se restiamo in casa DC Comics, il mio cuore è sempre appartenuto a Batman. Eppure Superman, forse perché è stato il primo supereroe della storia dei fumetti moderni, resta il supereroe per antonomasia. Un’icona culturale globale, riconoscibile ovunque, come la Coca-Cola o il volto di Marilyn Monroe.

Sul grande schermo, almeno per quelli della generazione X, Superman ha il volto inconfondibile di Christopher Reeve. Le versioni più recenti firmate da Zack Snyder non mi hanno lasciato molto. Ma oggi c’è James Gunn, regista capace di mescolare ironia, azione, empatia e visione pop. È a lui che la Warner ha affidato non solo il reboot di Superman, ma l’intero rilancio dell’universo DC. Questo Superman è il primo passo.

Spinto dalla curiosità — e anche da mio figlio, che con l’incanto tipico dell’infanzia sta iniziando a lasciarsi alle spalle i cartoni per scoprire un altro tipo di racconto — sono tornato in sala.

La storia la conosciamo tutti, ed è forse proprio per questo che Gunn decide di saltare le origini del personaggio ed entrare subito nel vivo dell’azione. Superman (David Corenswet) è già attivo da tre anni, in un mondo affollato di metaumani, mostri e tecnologie avanzatissime. Dopo essere intervenuto nel conflitto tra Boravia e Jarhanpur, viene sconfitto da una gigantesca creatura meccanizzata e salvato dal supercane Krypto, che lo trascina nella Fortezza della Solitudine.

Dietro l’attacco c’è Lex Luthor (Nicholas Hoult), magnate spregiudicato che manipola la verità per i propri scopi, diffondendo l’idea che Superman sia stato inviato sulla Terra non per proteggerla, ma per dominarla. Mentre Lois Lane (Rachel Brosnahan) e Jimmy Olsen (Skyler Gisondo) cercano di fare luce sulla verità, una squadra di metaumani – la Justice Gang, composta da Mr. Terrific (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced) e Lanterna Verde (Nathan Fillion) – cerca di capire da che parte stare.

Il Superman di Gunn è lontano dall’eroe infallibile e muscolare a cui siamo abituati. È vulnerabile, idealista, perfino goffo con quel costume retrò. Non incarna l’America, ma l’umanità intera. Forse è proprio per questo che viene visto con sospetto, come un corpo estraneo, un immigrato, un alieno in tutti i sensi. Lex Luthor — qui un tecno-capitalista modellato su Elon Musk — non solo guida una campagna diffamatoria per screditarlo, (utilizzando un esercito di scimmie addestrate per generare commenti e hashtag di odio contro di lui), ma fornisce l'aiuto militare e tecnologico alla Bovaria e al suo sanguinario dittatore. Inutile giraci intorno, il conflitto tra Boravia e Jarhanpur, più che la guerra tra Russia e Ucraina, richiama con forza la situazione israelo-palestinese, con Superman che sceglie di schierarsi con i più deboli. Che un blockbuster hollywoodiano prenda una posizione così chiara è raro. Gunn lo fa senza retorica, lasciando parlare le immagini e i personaggi.

Ma Superman è anche — e soprattutto — una giostra visiva travolgente. Un film pieno di colori, azione, mostri colossali, battaglie epiche e distruzioni spettacolari. Bellissimo il piano sequenza dell’assalto di Mr. Terrific a una base militare.

È probabilmente il film più "marveliano" della DC. Un cinecomic pop, accessibile, ricco di idee, ma con una propria identità. Ogni personaggio è trattato con attenzione. Finalmente abbiamo una Lois Lane pensante: Rachel Brosnahan è perfetta nel ruolo, audace, pragmatica, mai in ombra. Memorabile la scena in cui chiede un’intervista a Superman e lui, impacciato, finisce quasi per “prenderle” dalla donna che ama.

Lex Luthor è un villain semplice ma efficace, radicato nel nostro presente. Ossessionato dal potere, dall’immagine, da una tecnologia usata come mezzo di controllo, senza scrupoli etici.

Anche i personaggi secondari trovano tutti un momento di rilievo. Qualcuno sfiora la macchietta — come la spasimante di Jimmy Olsen che gli passa informazioni in cambio di attenzioni — ma in un racconto così ampio sono dettagli trascurabili.

Superman non è un film perfetto, alcune situazioni si ripetono, certi passaggi sono ridondanti. Ma è un cinecomic riuscito, che diverte, emoziona e fa riflettere. Parla di identità, appartenenza, famiglia. E di un alieno che, paradossalmente, si rivela più umano degli umani.

James Gunn ha fatto centro. È riuscito a restituire anima e attualità a un simbolo che sembrava ormai superato.

Un film Minecraft

di Jared Hess

Fino all'ultimo sono stato tentato di lasciar perdere. Ma visto che da un paio d’anni mi diverto a scrivere le mie impressioni sui film che vedo, mi sembrava una forma di snobismo ignorare un titolo che, seppur fuori dalle mie corde, ho visto al cinema per accontentare mio figlio, che ci teneva tanto.

Il film in questione è l’adattamento del celebre videogioco Minecraft. Non sono mai stato un grande appassionato di videogiochi, e di Minecraft so solo che è quel gioco dove si costruiscono mondi partendo da semplici mattoncini virtuali.

La trama, se così si può chiamare, è la seguente. Due fratelli, un ex campione di videogiochi (Jason Momoa), e una agente immobiliare trovano un misterioso artefatto luminoso – un cubo che viene chiamato sfera, non so perchè – che consente di aprire un portale per accedere al mondo di Minecraft. I quattro si ritrovano in una dimensione fatta a blocchetti dove vengono immediatamente attaccati dagli zombie e salvati da Steve (Jack Black). Da lì parte un’avventura tra fughe, battaglie e gag, tutte rigorosamente al di sotto dei dodici anni, per impedire alla cattivissima regina Malgosha di impadronirsi della Sfera-Cubo e dominare Minecraft. Naturalmente.

Il film è davvero brutto. Ma non perchè sia un film commerciale fatto per bambini e adolescenti. Anche quelli della Pixar o della DreamWorks lo sono, ma riescono comunque a emozionare tutte le età. No, il problema è che questo film è semplicemente fatto male. Brutto con convinzione. Con una storia scialba fatta di cliché pescati a casaccio, personaggi piatti, recitazioni esagerate, e una pioggia di gag infantili lanciate come coriandoli, sperando che qualcuna faccia ridere. Spoiler: non succede.

Anche dal punto di vista tecnico, la resa grafica e gli effetti speciali sono sempre quelli, fatti con lo stampino. Magari non conoscendo bene il gioco mi sono perso qualche riferimento geniale, ma la sensazione generale è quella di aver assistito a un film stupido scritto apposta per i teenager di TikTok.

Mio figlio di sette anni si è divertito. E tanto. Rideva, si agitava, mi guardava felice. Ed è per lui che l’ho visto. Quindi, a conti fatti, il prezzo del biglietto è stato ben speso.

Ma se dovessero farne un sequel… questa volta, ci va sua madre.

Film

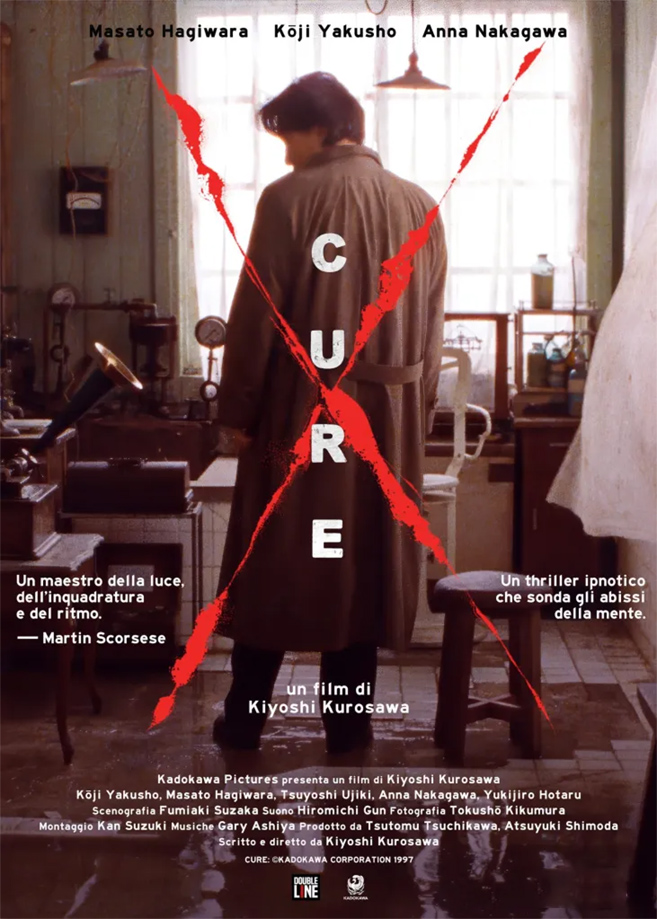

Cure

di Kiyoshi Kurosawa

In occasione della sua uscita nelle sale italiane, sono andato a vedere Cure di Kiyoshi Kurosawa, il film che nel 1997 ha aperto – insieme a Ring di Hideo Nakata e Audition di Takashi Miike – la prima ondata del cosiddetto J-Horror. Un’opera che ha segnato l’ascesa di Kurosawa nel panorama del cinema giapponese contemporaneo, proiettandolo tra i registi più rilevanti e meno inquadrabili.

A quasi trent’anni di distanza, Cure resta un oggetto misterioso. Oscuro, disturbante, elusivo. Non a caso è diventato un film di culto, ammirato da registi come Martin Scorsese, Ari Aster e Bong Joon-ho, che lo hanno citato tra le loro opere di riferimento.

In una Tokyo fredda e desolata vengono compiuti una serie di omicidi inquietanti. Le vittime vengono trovate con una X incisa sulla gola. Gli assassini, persone comuni, senza legami apparenti tra loro, vengono sempre identificati sul posto, ma sembrano non ricordare nulla del delitto. Il detective Kenichi Takabe (interpretato da uno straordinario Koji Yakusho), un uomo razionale tormentato dalla fragile salute mentale della moglie, inizia a indagare su questi casi inspiegabili. Il sospettato principale è un giovane enigmatico, Mamiya (Masato Hagiwara), che pare aver perso la memoria ma sembra nascondere molto più di quanto lasci intendere.

Kurosawa ha dichiarato di essersi ispirato a Il silenzio degli innocenti e Seven, ma prenderla alla lettera è fuorviante. Sì, c’è un detective, c’è un’indagine e c’è un assassino. Ma Cure non è davvero un film sui serial killer. È qualcos’altro. È un thriller spogliato di tensione narrativa classica, che si muove in uno spazio indefinibile, dove il terrore non è visibile, ma percepito. Niente musica, pochi dialoghi, lunghi piani sequenza, inquadrature fisse e suoni ambientali che si insinuano sotto pelle. L’orrore non arriva mai in modo spettacolare. Lo senti nel rumore di un neon, nel silenzio di una stanza vuota, nel volto inespressivo di chi ha appena ucciso senza sapere perché.

Kurosawa prende i cliché del thriller psicologico e li disinnesca uno ad uno. Non cerca la suspense, ma l’inquietudine. Lavora di sottrazione focalizzando sull'aspetto metafisico ed esistenziale. Il tema dell’ipnosi – o meglio, del mesmerismo – insinua l’idea che basti poco per liberare la volontà e far emergere l’oscurità che ognuno porta dentro. Cure è un film sul Male con la “M” maiuscola. Non come figura identificabile, ma come presenza invisibile che può insinuarsi nelle crepe della normalità. Il Male, qui, è un virus che si trasmette con uno sguardo o una frase sussurrata.

Il ritmo è lentissimo, quasi ipnotico. Ma è proprio quella lentezza a creare tensione. Tutto può succedere, da un momento all’altro, e spesso non succede. Alla fine viene quasi da pensare che sia tutto nella mente del detective, come suggerisce il medico che gli dice che sarebbe lui da internare al posto della moglie.

Quando l'ho visto per la prima volta, ammetto di avere avuto un senso di smarrimento. E quindi? Alla fine è stata questa la domanda che mi sono fatto. È un film ambiguo, sfuggente, che ti lascia addosso più domande che risposte. Non offre spiegazioni. Non cerca il compiacimento. Sicuramente è uno di qui film che necessita più di una visione.

Vederlo al cinema dopo parecchi anni e con una diversa maturità è stata un’esperienza completamente nuova. Non solo ha resistito al tempo, ma oggi forse inquieta più di allora.

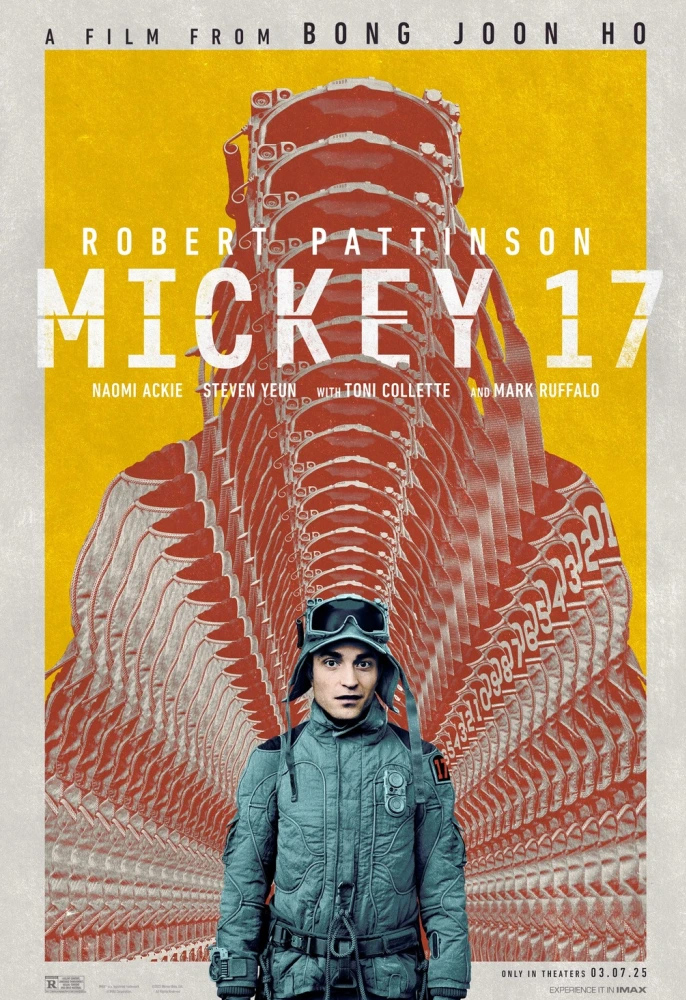

Mickey 17

di Bong Joon-ho

Soltamente prima di andare al cinema evito di leggere recensioni e discussioni sul film che sto per andare a vedere. A volte però i social te le sparano addosso a tradimento. Così, mentre cercavo di tenermi fuori dal turbine di opinioni su Mickey 17, già sapevo che il film aveva diviso gli spettatori tra chi lo ha esaltato e chi lo ha trovato una mezza delusione.

Dopo il successo mondiale di Parasite, Bong Joon-ho torna a Hollywood, e con un budget bello gonfio e un cast di prima categoria, porta sullo schermo Mickey 17, adattamento del romanzo Mickey7 di Edward Ashton. Un film di fantascienza travestito da blockbuster d’autore, che gioca con commedia, ironia e satira sociale per raccontare – tra cloni, colonizzatori spaziali e lavoratori sacrificabili – un’umanità sempre più rassegnata a farsi trascinare verso il baratro da chi detiene il potere.

Siamo nel 2054 e la Terra è ormai un relitto alla deriva. Mickey Barnes (Robert Pattinson), indebitato fino al collo con uno strozzino dal gusto discutibile per le motoseghe, decide di fuggire e imbarcarsi su una spedizione coloniale verso Niflheim, un pianeta gelido e ostile. Per ottenere il biglietto d’imbarco firma un contratto senza badare troppo alle clausole, accettando di diventare un Sacrificabile, un lavoratore usa e getta, spedito a morire in missioni suicide o usato come cavia per esperimenti, per poi essere "ristampato" grazie a una tecnologia che genera un suo clone con ricordi e personalità quasi intatti.

Mickey muore. Poi muore di nuovo. E ancora. Fino alla sua diciassettesima versione. Ma a un certo punto qualcosa va storto. Durante una missione in cui viene mandato in avanscoperta per catturare uno degli striscianti, le creature indigene del pianeta, sopravvive, ma viene dato per morto. Quando riesce a tornare alla base, scopre che nel frattempo è già stato "sostituito" da un altro suo clone, Mickey 18, trovandolo ben sistemato nella sua camera a fare amicizia con Nasha (Naomi Ackie), la sua compagna, l’unica che lo abbia mai trattato da essere umano. Ma questo non è l'unco problema. Più copie dello stesso individuo, i multipli, non sono tollerati e il governatore della spedizione Kenneth Marshall (Mark Ruffalo), che insieme alla moglie Ylfa (Toni Collette), ha già abbastanza grane tra alieni ostili e coloni irrequieti, decide di eliminare tutti i Mickey.

Bong Joon-ho si diverte, come sempre, a mescolare i generi. Commedia grottesca, dramma esistenziale e satira feroce si intrecciano in una narrazione che, almeno nella prima parte, funziona alla grande. Il regista tratteggia un mondo in cui il capitalismo ha ridotto la vita umana a una risorsa sacrificabile, un ingranaggio da sostituire senza troppi scrupoli, e dove colonialismo e sfruttamento vengono spacciati per progresso e necessità di sopravvivenza. Il film scorre con un ritmo brillante, alternando momenti surreali ed esilaranti che ricordano la distopia grottesca di Terry Gilliam.

Robert Pattinson, ormai lontano anni luce dai tempi di Twilight, regala un'interpretazione sfaccettata. Il suo Mickey 17, remissivo e rassegnato, è nettamente distinto dal più inquieto e ribelle Mickey 18, grazie a un lavoro sottile su postura, espressioni e tono di voce. Accanto a lui, Mark Ruffalo si diverte nei panni di un governatore che sembra un incrocio tra Elon Musk e Donald Trump, mentre Toni Collette, manipolatrice e ossessionata dalle salse, completa il quadro con un personaggio tanto grottesco quanto inquietante.

Se l’inizio promette riflessioni su bioetica, identità e il valore stesso della vita, nella seconda parte il film si fa più prevedibile, lasciando più spazio all’azione e a una messa in scena da blockbuster. L’elemento satirico si fa meno incisivo e la trama segue binari più convenzionali, finendo per somigliare più a una parodia di Starship Troopers e Atto di Forza, con una spettacolarità che, alla lunga, si fa un po più ripetitiva.

Mickey 17 è un film ambizioso, con spunti geniali e momenti di autentico cinema, ma che alla fine non osa fino in fondo. Rimane il piacere di vedere Bong Joon-ho giocare con i generi, ma resta anche la sensazione che avrebbe potuto spingersi oltre invece di lasciarsi sedurre dalla spettacolarità. Un film interessante, ma non del tutto riuscito.

Film

Follemente

di Paolo Genovese

Le commedie italiane, sopratutto quelle di nuova generazione, non sono proprio il mio genere preferito. Però Perfetti Sconosciuti, il film di Paolo Genovese che nel 2016 ha fatto il botto tra pubblico e critica, l’avevo trovato carino e originale.

A distanza di anni – anzi, forse dovrei dire decenni – mi sono ritrovato di nuovo a vedere una commedia italiana al cinema. E già questa è una notizia. La scelta è caduta su Follemente, l'ultimo film di Genovese che ha come protagonisti Edoardo Leo, Pilar Fogliati e tanti altri attori italiani più o meno noti.

Ribattezzato da molti l'Inside Out per adulti – a me ha ricordato anche il Woody Allen di "Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere" - la trama di Follemente è abbastanza semplice e si svolge prevalentemente in un appartamento. Dopo essersi conosciuti (presumibilmente su un’app di dating, come ogni buon millennial che si rispetti), Lara (Pilar Fogliati) invita Piero (Edoardo Leo) a casa sua per il loro primo appuntamento. Lui è un quarantenne, professore di liceo, reduce da un divorzio e con una figlia piccola. Lei è una trentenne appassionata di mobili e design, con alle spalle relazioni con uomini sposati e amori complicati. Durante la serata ci viene mostrato cosa accade nella loro testa attraverso dei personaggi che interpretano le loro diverse personalità e si trovano di una stanza che rappresenta il loro modo di essere. Dalla parte di lui abbiamo la razionalità del Professore (Marco Giallini), la follia di Valium (Rocco Papaleo), la sensibilità di Romeo (Maurizio Lastrico) e la passione di Eros (Claudio Santamaria), mentre dalla parte di lei abbiamo i corrispettivi femminili che sono la logica di Alfa (Claudia Pandolfi), l'imprevedibilità di Scheggia (Maria Chiara Giannetta), il romanticismo di Giulietta (Vittoria Puccini) e la sensualità di Trilli (Emanuela Fanelli). Un vero e proprio consiglio direttivo delle emozioni, che discute, litiga e cerca di guidare i protagonisti nelle scelte da compiere.

L’idea di base non è certo particolarmente originale – il confronto con il film d'animazione della Pixar è inevitabile – ma la sceneggiatura è solida e ben congegnata. Le battute funzionano, il ritmo è incalzante e ogni personaggio, dai protagonisti alle loro proiezioni interiori, ha il suo spazio senza che nessuno oscuri gli altri. Un equilibrio tutt’altro che scontato, considerando il cast affollato.

Gran parte del merito va a un montaggio preciso e dinamico, e a un ensemble di attori ben assortito, che funziona alla perfezione. La comicità punta sui classici cliché di maschi contro femmine, sulle pulsioni e sulle insicurezze nei rapporti di coppia, senza però risultare mai troppo banale. Certo, in alcuni momenti il film sembra voler strappare la risata a tutti i costi, forzando un po’ la mano sulla battuta, ma nel complesso mantiene un buon ritmo e diverte.

Riguardandomi la filmografia di Genovese ho appena scoperto di non aver visto "The Place", un film che mi incuriosiva parecchio all’epoca della sua uscita. Urge recupero.

Film

The Brutalist

di Brady Corbet

Devo ammettere che, quando mi hanno proposto di vedere The Brutalist al cinema, ho avuto qualche esitazione. Tre ore e mezza di film non sono uno scherzo. Per fortuna, il regista ha pensato bene di inserire un intervallo di quindici minuti a metà film, dando agli spettatori la possibilità di sgranchirsi le gambe.

Ma veniamo al film.

Definito "monumentale", sia per la sua ambizione epica sia per il riferimento all’architettura brutalista, The Brutalist è il nuovo film di Brady Corbet, vincitore del Leone d’Argento per la miglior regia al Festival di Venezia 2024 e candidato a dieci premi Oscar nel 2025.

Il protagonista è un architetto ebreo di origine ungherese, László Tóth (interpretato da Adrien Brody) scampato all’Olocausto e ai campi di sterminio nazisti, che dopo un lungo viaggio in nave, arriva a New York. Siamo nel 1947, nella Terra della Libertà e delle opportunità. Come tanti altri immigrati fuggiti dall’Europa, László è in cerca di un mondo nuovo e di qualcosa a cui aggrapparsi per il futuro. A Budapest ha lasciato la moglie (Felicity Jones) e la nipote (Raffey Cassidy), con la speranza che possano presto raggiungerlo. In America ritrova il cugino Attila, che gestisce un negozio di arredamento in Pennsylvania, provando a ricostruire la sua carriera di architetto, interrotta dall’ascesa dei nazisti. Il suo primo incarico è progettare una libreria in legno per un ricco e facoltoso costruttore, Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), un regalo commissionato dai figli. Tuttavia, a causa di una serie di contrasti e fraintendimenti, il lavoro, almeno in un primo momento, non viene apprezzato e László viene allontanato e poi cacciato di casa dal cugino. Senza prospettive, accetta lavori umili, soffre la fame e cade vittima delle droghe, perseguitato dai fantasmi della guerra. Quando tutto sembra perduto, Van Beuren, rivaluta la sua opera, e lo ingaggia per progettare un colossale centro culturale multifunzionale. È l’opportunità di una vita.

The Brutalist potrebbe sembrare un biopic, un film biografico, ma in realtà il protagonista non si basa su un personaggio realmente esistito. László Tóth è la rappresentazione di tante vite, di tanti migranti geniali che hanno plasmato l’immaginario americano rimanendone sempre ai margini.

Brady Corbet ha impiegato sette anni alla preparazione di The Brutalist, investendo un'enorme quantità di tempo e risorse per portare avanti un progetto in cui solo lui sembrava credere. Con un budget di soli 10 milioni di euro, raccolti tra mille difficoltà, ha sfidato le logiche produttive di Hollywood, rifiutando compromessi per mantenere intatta la sua visione autoriale pura e ambiziosa. La scelta di girare in VistaVision, un formato cinematografico panoramico che garantisce un’eccezionale profondità di campo e una definizione straordinaria, molto popolare tra gli anni ’50 e ’60, amplifica l’imponenza del film, trasportando lo spettatore in un’epoca passata con una forza visiva che dialoga perfettamente con il tema del brutalismo.

Di questa corrente architettonica, Corbet coglie soprattutto la solennità e il senso di oppressione. Eppure, paradossalmente, non è la scenografia a dominare – anche se la parte girata alle cave di Carrara è molto affascinante – né tantomeno l’architettura brutalista – che compare solo nella parte finale, in un segmento documentaristico che prova a spiegare tutto ciò che il film non ha spiegato prima. Il vero pilastro è l’interpretazione di Adrien Brody, una prova intensa, struggente, e carica di dolore. Accanto a lui, Guy Pearce incarna con gelida eleganza il mecenate-predatore, in un contrasto che rende ancora più evidente la disperata vulnerabilità del protagonista.

Ho apprezzato molto anche la colonna sonora firmata dal compositore britannico Daniel Blumberg, a tratti invadente ma che accompagna con carattere la messa in scena, amplificando il peso esistenziale della storia.

Eppure, The Brutalist resta un film riuscito solo a metà. Nonostante la durata proibitiva non pesi eccessivamente, la narrazione si inceppa nella seconda parte. Se l’inizio è solido e plausibile, la svolta, questa sì brutale, nel rapporto tra Tóth e Van Buren appare forzata, magari simbolica ma poco credibile. Corbet mette in gioco troppi temi – arte e potere, compromesso e purezza, capitalismo e ingiustizie sociali, il sogno americano e la sua illusione – ma tutto sembra essere appena accennato non riuscendo a dar loro il giusto respiro.

Alla fine, The Brutalist assomiglia all’edificio che il protagonista cerca disperatamente di costruire: imponente, esagerato, coraggioso, ma ancora imprigionato nella sua stessa materia. È un film che aspira alla grandezza, che vuole imporsi come opera monumentale, ma che rischia di restare schiacciato dal peso della sua stessa ambizione.

Nosferatu

di Robert Eggers

Approcciandomi a questo film con così tante aspettative, più cresceva l’attesa, più prendeva forma la possibilità di una delusione. Robert Eggers è uno dei registi contemporanei che più apprezzo, e la sua rilettura del Nosferatu di Murnau, una delle opere più importanti della storia del cinema, mi è sembrata fin da subito una sfida affascinante ma assai pericolosa. Ma d’altronde, chi meglio di lui poteva raccogliere un’eredità così impegnativa? L'estetica gotica e crepuscolare di Eggers, la sua passione per il folklore, la mitologia e il cinema espressionista, sembravano adattarsi perfettamente a omaggiare il capolavoro di Murnau, già ripreso da Herzog nel 1979 con Klaus Kinski nel ruolo del vampiro.

La storia è conosciuta. Non avendo i diritti per una trasposizione cinematografica del Dracula di Bram Stoker, Murnau cambiò i nomi e le location rispetto al romanzo originale. La vedova di Stoker però lo sgamò e ottene la distruzione di tutte le copie del film. Fortunatamente una copia si salvò e la pellicola del 1922 è potuta arrivare fino ai giorni nostri.

La trama del film di Eggers, dunque, segue quella del Dracula originale, offrendo poche sorprese a chi già conosce la storia. Forse, proprio questa prevedibilità rappresenta l'unico punto debole del film. Se c’è un elemento che distingue questa versione dalla narrazione dell’opera originale, risiede nella meticolosa ricostruzione storica del folklore legato al vampiro e, soprattutto, nell’attenzione rivolta al rapporto tra la protagonista femminile e la creatura della notte. È proprio questa dinamica, carica di tensione erotica e profondità emotiva, a rappresentare il cuore pulsante del racconto.

Nella Germania del 1833, Thomas Hutter (Nicholas Hoult), giovane agente immobiliare, viene mandato in un luogo sperduto della Romania. Il suo compito è quello di far firmare al Conte Orlok (Bill Skarsgard), un nobile della Transilvania che vive in un castello isolato, il contratto di acquisto di una vetusta dimora signorile che ha comprato nella città di Wisborg. In realtà il Conte Orlok è un antico vampiro ossessionato da Ellen (Lily Rose Depp), la giovane moglie di Hutter, che inconsapevole delle sue doti parananormali, lo ha risvegliato dal suo sonno eterno attirando su di sé l’oscura attenzione del vampiro. Determinato a raggiungerla, Orlok abbandona il castello, e a bordo di un nave arriva a Wisborg portando con sé una scia di morte e disperazione.

La versione di Eggers è fedele, ma al tempo stesso profondamente personale. Dal punto di vista estetico, è un'opera impeccabile, caratterizzata da una meticolosa attenzione alle inquadrature, alla fotografia e a ogni minimo dettaglio. I colori, volutamente desaturati, conferiscono al film un aspetto che richiama i toni virati tipici dei film muti degli anni Venti, evocando un fascino d’altri tempi. La scena dell'arrivo di Thomas nel villaggio rumeno è resa con un’atmosfera sospesa e spettrale, il suo ingresso al castello con il Conte Orlok che lo accoglie trasuda di orrore e marciume. Azzeccata l'idea di non mostrare subito il volto del vampiro, così come ho apprezzato anche il modo in cui Eggers ha reinterpretato il personaggio, discostandosi dalle versioni precedenti e traendo ispirazione dall’iconografia di Vlad II di Valacchia: un vampiro con dei baffoni e il corpo logorato dal peso dei secoli.

Conoscendo a fondo la storia di Dracula e le innumerevoli rivisitazioni che ne sono state fatte, il fascino di questo film risiede nell'estetica decadente e nell'angosciante atmosfera opprimente che Eggers ha saputo infondere in ogni scena. Realizzando un'opera che sognava fin dall'infanzia, il regista propone un vampiro che, attingendo alle radici del folklore, incarna la malattia, la morte e il sesso in una forma crudele, brutale e spietata, restituendo a questa figura mitica la sua carica più malevola e disturbante.

Convincenti le interpretazioni dei protagonisti con il grande Willem Dafoe nei panni del professor Von Franz e una diafana e languida Lily-Rose Depp, brava a esprimere la zona d'ombra e il tormento interiore causato dell'attrazione morbosa, oscura e irresistibile per un vampiro che incarna la morte, la malattia e il male assoluto.

Il male nasce dentro di noi o viene dall’aldilà?

Alla fine mie aspettative sono state pienamente soddisfatte. Un film che richiede senza dubbio una seconda visione per coglierne appieno tutte le sfumature.

ll fotogramma finale è arte.

The Substance

di Coralie Fargeat

Mi sono visto al cinema The Substance, il body horror diretto da Coralie Fargeat, recentemente premiato per la miglior sceneggiatura a Cannes.

Elizabeth Sparkle (Demi Moore) è una ex diva di Hollywood che conduce da anni un programma di fitness in televisione. Quando il giorno del suo cinquantesimo compleanno viene licenziata, perchè il viscido produttore (Dennis Quaid) vuole sostituirla con una ragazza più giovane, Elizabeth decide di aderire a un programma sperimentale chiamato The Substance, che gli promette di tornare ad essere "giovane, bella e perfetta". Ottenuto il kit con le dosi, le siringhe, e le relative istruzioni, la donna si inietta quello che viene chiamato l'attivatore, generando dal suo corpo, che si lacera aprendosi sulla schiena, un suo clone, un’altra sé stessa giovane e bellissima (Margaret Qualley). A questo punto, per far sì che tutto funzioni correttamente, la matrice e il clone devono seguire alla lettera la procedura. Mentre un corpo vive, l’altro rimane dormiente alternandosi ogni sette giorni. Nella settimana di attività il clone deve alimentare Elisabeth con un particolare nutriente, iniettandosi quotidianamente una sostanza prelevata e prodotta dal corpo originale. Ovviamente il clone, che si fa chiamare Sue, ottiene il posto che era di Elisabeth incantando il produttore con la sua bellezza e riscuotendo subito un enorme successo di pubblico. Per un po’ Elizabeth e Sue vivono a settimane alterne seguendo scupolosamente il ciclo alternato, ma quando Sue, inebriata dal successo, decide di "restare in attività" più del dovuto, prosciuga eccessivamente la linfa vitale di Elizabeth, che al suo risveglio si ritrova invecchiata e deteriorata irreversibilmente. Diventata vittima del suo doppio e della sua avvenenza, Elisabeth precipita in una lotta disperata e autodistruttiva, in un conflitto di convivenza che si trascina in maniera feroce ed esasperata fino a un finale parossistico.

Coralie Fargeat porta sullo schermo una cruda allegoria della società moderna e della sua ossessione per la giovinezza e la bellezza ai tempi di Instagram e Tik Tok, in un body horror estremo che richiama molto Cronenberg e il "Society" di Brian Yuzna. Girato a tratti con lenti deformanti, inquadrature ravvicinate e un montaggio compulsivo trainato da musica elettronica che mi ha ricordato l'estetica di "Requiem for a Dream" di Aronofsky, "The Substance" è un film grottesco, fortemente caricaturale ed esasperato che a tratti sembra sprofondare nella parodia. Il finale del film è un tripudio splatter che può provocare disgusto e disagio, in coloro che si aspettavano un approccio più psicologico e profondo al tema, o al contrario esaltare chi si diverte a guardare mutazioni e deformazione del corpo con tanto di schizzi di sangue a profusione.

Soprassedendo su alcune ingenuità nella trama - come il clone che realizza un lavoro murario a regola d'arte, o la protagonista diventata vecchia, prima bloccata dall’artrite e poi in grado di correre per le scale - il film, preso per quello che è, ovvero una caricatura estremizzata della "cultura" che celebra l’immagine giovanile come unico valore di successo, è comunque riuscito. Anche se il messaggio rischia di perdersi nella messa in scena volutamente eccessiva, "The Substance" si fa apprezzare per il coraggio con cui punta lo sguardo su un'ossessione contemporanea senza mezze misure.

A mio parere il miglior horror del 2024.

Film

Beetlejuice Beetlejuice

di Tim Burton

Sono andato al cinema a vedere Beetlejuice Beetlejuice senza grandi aspettative. Da ormai vent'anni, Tim Burton sembrava aver perso quell'ispirazione che un tempo mi aveva fatto amare il suo cinema. Quando ho sentito parlare che stava girando il sequel di uno dei suoi film cult, mi è sembrato il tentativo di rivangare vecchi successi in un desolato sforzo di raschiare il fondo del barile. Ero persino tentato di non vederlo temendo una ennesima delusione.

E invece, mi sono dovuto ricredere. Beetlejuice Beetlejuice è un film divertente, pieno di creatività e pregno di quel folle immaginario tipicamente burtoniano. Non è un capolavoro, intendiamoci. Si tratta pur sempre di una commedia nera destinata al grande pubblico. Ma quell’energia anarchica, quella creatività senza freni che caratterizzava il Beetlejuice del 1988, non solo è ancora presente, ma brilla di una vitalità inaspettata.

Beetlejuice Beetlejuice riprende la storia del primo film a più di trent'anni di distanza.

Lydia Deetz (Winona Ryder) è una conduttrice di uno show televisivo sulle case infestate, che ha un rapporto difficile con la figlia adolescente Astrid (Jenna Ortega). Quando viene a sapere dalla matrigna Delia (Catherine O'Hara) che suo padre è morto, Lydia insieme a sua figlia torna nella casa di Winter River per il funerale. Nella soffita si trova ancora intatto il plastico che riproduce la cittadina e da cui Beetlejuice (Michael Keaton) cerca di uscire per poter tornare nel mondo dei vivi. Inevitabilmente il bio-esorcista sboccacciato riesce a cogliere la sua occasione, ignorando, almeno all'inizio, di essere braccato dalla sua pericolosa ex "sposa cadavere" (Monica Bellucci) che pare avere dei conti in sospeso con lui.

Nel cast è presente anche il grande "prezzemolino" Willem Dafoe che interpreta un agente di polizia nell'aldilà, Justin Theroux che fa la parte del fastidioso fidanzato della Ryder, e Danny DeVito, in un gustosissimo cameo.

Beetlejuice Beetlejuice è un film esplosivo, ricco di divertimento e zeppo di autocitazioni e omaggi al cinema di genere. Sicuramente - ma non ci voleva molto - è il film di Tim Burton più riuscito degli ultimi anni. E' un film in cui lo sfrenato immaginario di Burton esplode in tutta la sua potenza - sopratutto nella parte ambientata nell'altro mondo - e che forse solo i fan di Burton di lunga data possono apprezzare pienamente. Non lo consiglierei a chi non ha amato il primo Beetlejuice, o peggio ancora a chi non l'ha mai visto. Anzi, il mio suggerimento è di riguardare il primo per rispolverare la memoria prima di godersi questo nuovo capitolo.

Parte del cast originale ritorna con un Michael Keaton più scatenato che mai. Sotto la maschera di Betelgeuse (in realtà è questo il suo vero nome) sembra non essere passato un solo giorno. Il personaggio mantiene inalterato il suo spirito cazzone e la sua folle vitalità da macabro giullare anche se rispetto al primo capitolo mi pare sia un pò più docile e meno pericoloso. Catherine O'Hara riprende il ruolo dell'artista snob in maniera impeccabile, come se la parte fosse stata scritta appositamente per lei. Winona Ryder, invece, non mi convince. Come già visto in "Stranger Things", appare sempre rigida e tesa, quasi ingessata. Il ruolo di adolescente ribelle e problematica viene ora passato, in una sorta di staffetta generazionale, a Jenna Ortega, che già con "Mercoledì" sembra aver trovato il suo posto come nuova musa burtoniana. Infine Monica Bellucci, a metà strada tra la Sposa Cadavere e Sally di "Nightmare Before Christmas", incanta con la sua silenziosa presenza nel ruolo di Delores. La scena in cui il suo corpo viene ricomposto pezzo per pezzo e unito con una spillatrice è semplicemente memorabile. Purtroppo, il suo personaggio viene relegato in secondo piano e, a metà film, sparisce per lasciare spazio ad altre sottotrame e un nuovo villain, ricomparendo solo in un finale che risulta piuttosto affrettato. Ecco, probabilmente i difetti di questo film sono troppe sottotrame che si intrecciano senza essere ben risolte, una sceneggiatura sovraccarica, e un finale che risulta troppo sbrigativo. Ho invece apprezzato tantissimo la scelta di utilizzare effetti speciali artigianali, stop motion, effetti prostetici e animatronics. Una scelta coraggiosa, in un'epoca dominata dalla CGI, che dona al film quel tocco nostalgico e autentico che tanto si lega allo stile di Burton.

Tra le varie citazioni cinematografiche, quella che mi ha emozionato di più è stata l’omaggio a Mario Bava, il maestro dell'horror italiano. Non solo attraverso il flashback in bianco e nero (e in italiano, perché i film andrebbero sempre visti in lingua originale) che rievoca "La Maschera del Demonio", ma anche quando Lydia racconta alla figlia Astrid di aver conosciuto il padre durante una retrospettiva su Bava e di averla concepita proprio durante una proiezione di "Operazione Paura". È un omaggio che mi ha fatto sognare: quanto sarebbe incredibile vedere Tim Burton dirigere un film su Mario Bava e il cinema di genere italiano, come fece anni fa per "Ed Wood"?

Tra esilaranti siparietti musicali e momenti di pura follia visiva, Beetlejuice Beetlejuice riesce a bilanciare l'irriverenza del primo capitolo con una nuova vena di maturità. Tim Burton torna a giocare con il suo inconfondibile immaginario gotico, regalando ai fan vecchi e nuovi un'opera che, pur con qualche difetto di trama, brilla per creatività e intrattenimento. È un viaggio nostalgico che però non si adagia sul passato, ma che al contrario amplia l'universo di Beetlejuice. Visto la scelta del titolo non mi sorprenderebbe vedere tra qualche anno un terzo capitolo.

Alien: Romulus

di Fede Álvarez

Alien: Romulus diretto da Fede Álvarez è il settimo capitolo della lunga saga di Alien iniziata con il primo, straordinario Alien del 1979.

Narrativamente parlando la storia si colloca tra "Alien" e "Aliens - Scontro finale" e vede come protagonista la giovane orfana Rain (Cailee Spaeny) che insieme a Andy (David Jonsson), un androide malfunzionante che considera una sorta di fratello, si trova su un pianeta avvolto da un'oscurità perenne dove si estrae minerali e i lavoratori vengono sfruttati dalla Weyland-Yutani, la compagnia che amministra le colonie umane al di fuori del sistema solare. Stanca di questa vita senza futuro, Rain accetta la proposta del suo ex fidanzato Tyler e insieme alla sorella incinta Kay, il cugino Bjorn e la sua fidanzata Navarro salgono sul relitto di una stazione spaziale entrata in orbita attorno al pianeta per recupare delle capsule di stasi criogeniche che gli consentirebbero di raggiungere il pianetà abitabile più vicino. La stazione spaziale, divisa nei moduli speculari Romulus e Remus, si rivela essere un centro di ricerca sperimentale al cui interno si trovano numerosi facehugger ibernati che, ovviamente, vengono inavvertitamente risvegliati generando gli xenoformi che iniziano a braccare i nostri sprovveduti protagonisti.