Le regole di Jenny Pen

di James Ashcroft

Dopo il brutale esordio di Coming Home in the Dark, il regista neozelandese James Ashcroft torna a raccontare la violenza con Le regole di Jenny Pen, un film profondamente inquietante ambientato tra le mura di una casa di cura per anziani, recentemente disponibile nel catalogo Midnight Factory. Tratto da un racconto breve di Owen Marshall, il film scava nella vulnerabilità, nella perdita di controllo e in quella zona d’ombra in cui la dignità umana smette di essere garantita.

Stefan Mortensen (Geoffrey Rush) è un giudice misantropo e arrogante, colpito da un ictus proprio mentre sta emettendo una sentenza in tribunale. Incapace di muoversi, viene trasferito alla Royal Pine Mews, una struttura di lungodegenza dove la sua autorità si sgretola contro l’indifferenza burocratica e l’impotenza fisica.

È qui che incontra Dave Crealy (John Lithgow), ospite di lunga data che, dietro una maschera di fragilità e demenza senile, nasconde una natura sadica e manipolatoria. Di notte, quando le luci si abbassano e il personale svanisce, Crealy diventa il sovrano assoluto della struttura, terrorizzando gli altri pazienti con l’aiuto di un inquietante bambolotto chiamato Jenny Pen. Stefan, privato del corpo e del ruolo che lo definivano, si ritrova così prigioniero di un incubo senza vie di fuga.

Le regole di Jenny Pen è un thriller psicologico geriatrico e claustrofobico che trasforma la terza età in un territorio di caccia. La regia di Ashcroft, sostenuta da una fotografia che alterna colori spenti e sterili a ombre profonde e minacciose, lavora su angolazioni dal basso, prospettive distorte e grandangoli che amplificano il senso di prigionia e impotenza dei protagonisti.

Geoffrey Rush e John Lithgow regalano interpretazioni straordinarie. Rush conferisce a Stefan una complessità tragica, oscillando tra la superbia residua del giudice e la vulnerabilità devastante dell’uomo ridotto all’immobilità. Lithgow, dal canto suo, è semplicemente magistrale nel suo essere subdolo e maligno, con quel sorriso sardonico che trasforma ogni suo gesto in una minaccia. Il suo Crealy non terrorizza tanto con la violenza esplicita quanto con il potere psicologico, piegando la fragilità altrui e trasformando la malattia in uno strumento di dominio.

Il film non è privo di difetti. La parte centrale perde ritmo, si avvita su se stessa ripetendo dinamiche già viste, e la sceneggiatura fatica a sostenere i cento minuti di durata.

Tuttavia, il vero orrore de Le regole di Jenny Pen non risiede nei soprusi fisici, ma nella rappresentazione impietosa della decadenza. In quei corpi che non rispondono più ai comandi, negli sguardi persi nel vuoto, in una dignità che scompare con la stessa facilità con cui si dimentica una password. Per chi ha vissuto da vicino l’esperienza di un genitore affetto da demenza senile, il film è un macigno andando a colpire il nervo scoperto della paura della vecchiaia - non tanto della morte in sé, quanto della sofferenza, dell'isolamento e dell'umiliazione che la precedono. Una prigione senza sbarre, dove la solitudine e il disprezzo sociale possono trasformare un luogo di riposo in un inferno in terra. È un film scomodo ma necessario, imperfetto nella struttura ma devastante nell'impatto emotivo perchè racconta una verità che spesso preferiamo ignorare.

The Shrouds - Segreti sepolti

di David Cronenberg

Dopo il figlio, il padre.

Ho sempre amato il cinema di David Cronenberg, ma davanti al suo ultimo film, sia per il tema trattato che per il suo peso emotivo, ho sentito il bisogno di aspettare il momento giusto prima di vederlo.

A ottant’anni, il regista canadese firma The Shrouds (Segreti sepolti è il solito sottotitolo italiano), un’opera che lui stesso definisce profondamente personale e in parte autobiografica. Cronenberg ha perso la moglie dopo una vita insieme, e questo film sembra essere il suo modo di attraversare – e forse comprendere – il lutto. La scelta di Vincent Cassel come protagonista non è casuale: l’attore è stato selezionato proprio per la sua somiglianza con il regista, chiamato a incarnarne il doppio, il riflesso, l’alter ego cinematografico.

Il ricco uomo d’affari Karsh (Vincent Cassel), a quattro anni dalla morte della moglie Becca (Diane Kruger), uccisa da un cancro, vive prigioniero del suo ricordo senza riuscire ad andare avanti. Attraverso la sua società, la GraveTech, ha progettato un sudario tecnologico capace di monitorare in tempo reale la decomposizione del corpo dell’amata all'interno della tomba. Ma non è tutto, trovando quest'idea rivoluzionaria ha pensato di trasformarla in un business, costruendo un cimitero dove le lapidi sono dotate di display connessi a un’app che consente ai parenti di osservare lo stato delle salme. Un cimitero ipertecnologico con tanto di ristorante annesso e piani d’espansione internazionale.

Quando il cimitero viene misteriosamente violato — tombe vandalizzate, sistemi hackerati — Karsh scopre che anche la tomba di Becca è stata profanata. Le ipotesi si moltiplicano — gruppi ambientalisti contrari alla "thanato-sorveglianza", hacker cinesi interessati a sfruttare la rete di GraveTech per fini di controllo, o forse qualcuno molto più vicino a lui.

Deciso a scoprire la verità, Karsh si allea con Maury (Guy Pearce), suo ex cognato esperto di tecnologia, e con Terry (sempre Diane Kruger), sorella della defunta. Durante le analisi digitali dei resti di Becca, l’esplorazione 3D dello scheletro rivela strane escrescenze sulle ossa, forse effetti collaterali dei sudari ipertecnologici o il segno di qualcosa di ancora più inquietante.

Fedele al suo modo di fare cinema e alle sue ossessioni, David Cronenberg torna a mischiare body horror, tecnologia, morte e fantascienza sociale, consegnandoci un requiem tecnologico che ha il sapore di una confessione privata, al limite della necrofilia emotiva. Non mancano mutilazioni, corpi sezionati, sesso e immagini disturbanti, dove la decomposizione diventa spettacolo e la materia organica è trattata con la freddezza clinica che ha reso unico il suo cinema. Allo stesso tempo, The Shrouds si allontana dal gore fine a sé stesso per toccare il tema della perdita e dell’elaborazione del lutto, racchiuso in un paradosso etico: guardare per continuare ad amare. Dentro c’è di tutto, avatar digitali, intelligenza artificiale, complotti hi-tech, ma il centro resta il dolore umano, osservato con l’occhio chirurgico di chi non sa più distinguere tra memoria e immagine.

Non è un film lineare, e non vuole esserlo. Si muove per ellissi, digressioni teoriche e incursioni oniriche, talvolta disorientando lo spettatore. Manca di ritmo e scorrevolezza, sì, ma guadagna in densità e malinconia. È un film che chiede tempo, pazienza e una certa predisposizione per un cinema che provoca invece di consolare.

Una pellicola che consiglio solo a chi ama Cronenberg, perché chi cerca semplicità narrativa o rassicurante compostezza emotiva rischia di trovarsi davanti a un macigno. Ma un macigno, va detto, dal fascino magnetico.

The Life of Chuck

di Mike Flanagan

Mike Flanagan torna a confrontarsi con Stephen King, dopo Il gioco di Gerald e Doctor Sleep, portando sullo schermo The Life of Chuck, racconto incluso nella raccolta Se scorre il sangue del 2020. Nonostante il nome dei due autori, coloro che si aspettano un horror classico potrebbero rimanere delusi. Il film più che un incubo è un sogno, un viaggio intimo e malinconico sul senso della vita e sul tempo che scivola via.

Nello scrivere questa recensione mi è difficile evitare qualche spoiler. Avvertiti.

La storia è divisa in tre atti e racconta la vita, a ritroso, di Charles "Chuck" Krantz (Tom Hiddleston). Nel primo atto ci troviamo in un mondo sull’orlo della fine, tra improvvisi blackout, scomparsa di internet, città svuotate. Un’apocalisse senza spiegazioni. Eppure, in mezzo al collasso, iniziano a comparire cartelloni pubblicitari con il volto sorridente e rassicurante di Chuck. Nel secondo conosciamo l’uomo dietro quel sorriso, un contabile di banca in trasferta per un congresso che, mentre passeggia per strada, incontra una ragazza che suona la batteria mettendosi a ballare come un professionista. Infine nel terzo, troviamo il nostro protagonista, prima bambino (interpretato dal figlio di Flanagan) poi adolescente. Rimasto orfano da piccolo, Chuck è stato adottato dai nonni paterni (il nonno è intepretato da Mark Hamill) che gli trasmettono l’amore per la danza e la passione per la matematica. La sua infanzia appare serena, se non fosse per una presenza inquietante: nella vecchia casa coloniale in cui vivono c’è una stanza sotto il tetto sempre chiusa a chiave, un luogo proibito che alimenta mistero e curiosità.

The Life of Chuck è un romanzo di formazione raccontato a ritroso. L’apocalisse iniziale è la metafora della malattia che divora Chuck dall’interno, mentre i cartelloni che lo ringraziano "per questi fantastici 39 anni" diventano l’ultimo segnale di memoria prima che il suo universo si spenga. Proprio come le stelle che il professore – riunitosi all’ex moglie – vede sparire nel cielo, con paura ma anche con un'insospettata serenità.

Il momento più riuscito arriva nel secondo atto, con la danza improvvisata in strada di Hiddleston, un gesto semplice, quasi liberatorio che racchiude l’essenza di un'intera vita. Più debole il terzo atto, che nel tentativo di fare da collante con i precedenti finisce per accentuare il sentimentalismo retorico che pervade tutto il film.

The Life of Chuck sembra un Truman Show che si svolge all’interno della propria testa, nel proprio universo interiore, unito alla malinconia esistenziale a ritroso de Il curioso caso di Benjamin Button. Un film che nel momento della morte vuole ricordarci come nei dettagli quotidiani, nei gesti minimi e negli incontri imprevisti si nasconda la vera grandezza, ma che a mio avviso indulge troppo in frasi a effetto, dialoghi carichi di perle di saggezza e un narratore onnipresente che spiega ciò che lo spettatore vede già chiaramente sullo schermo.

Personalmente, continuo a preferire il Flanagan delle sue serie televisive.

Bolero

di Anna Fontaine

I biopic non sono tra i miei generi preferiti, figuriamoci francese e in lingua originale, ma a volte ci si lascia guidare da altri stimoli e si va al cinema con il piacere di condividere l’esperienza.

Bolero è un film diretto da Anne Fontaine che racconta la storia di Maurice Ravel, il famoso compositore francese noto per l'opera che da il titolo al film.

Ambientato nel vibrante contesto parigino degli anni venti, il film segue Ravel (Raphaël Personnaz) nel momento cruciale della sua carriera, quando riceve l’incarico di comporre la musica per un balletto commissionato dalla carismatica Ida Rubinstein (Jeanne Balibar). Compositore geniale ma schivo, segnato da fragilità interiori e da un percorso artistico mai lineare, Ravel nutre un amore tormentato e platonico per Misia (Dora Tillier), donna sposata e musa affascinante.

In un periodo di insicurezza e crisi creativa, Ravel si lascia guidare dalle suggestioni della vita quotidiana, dai suoni e dai ritmi che si ripetono in maniera ossessiva. Dopo molte notti insonni — e un centinaio di sigarette di troppo — nasce una delle opere più iconiche del Novecento: il Bolero, una partitura ipnotica di diciassette minuti, costruita su un tema replicato senza sosta fino a un vorticoso crescendo finale.

Il successo sarà straordinario, ma con il passare degli anni l’ispirazione si affievolirà e una misteriosa malattia cerebrale lo condurrà a un lento declino, chiudendo la parabola di un artista che aveva saputo trasformare l’ossessione in arte immortale.

Terminato il film, prima dei titoli di coda compare un cartello che ricorda come, ogni quindici minuti, da qualche parte nel mondo, qualcuno stia ascoltando o suonando il Bolero. Già nei titoli di testa, attraverso una serie di spezzoni, assistiamo alla sua esecuzione nei modi più disparati. È la conferma di quanto questa composizione, nata un secolo fa, sia entrata a far parte della memoria collettiva, capace di conquistare sia gli appassionati di musica che i non intenditori. Io, per dire, ho ascoltato il Bolero per la prima volta che avevo dieci, undici anni, rovistando tra vecchi vinili di musica classica che conservo ancora oggi. Quel ritmo ipnotico quella melodia che cresce in maniera ripetitiva, mi si è piantato in testa e non ne è più uscita. Una composizione che per i tempi era assai audace.

Tornando al film di Anne Fontaine, si apprezzano l’eleganza della fotografia e la cura scenografica, così come la prova convincente di Raphaël Personnaz. Alcuni dettagli, come gli scorci industriali che evocano le suggestioni sonore da cui Ravel trae ispirazione, funzionano molto bene. I limiti emergono però nei personaggi femminili, poco sviluppati, e in un ritmo che si fa spesso lento e monotono, con lungaggini che appesantiscono la narrazione. La struttura resta quella classica del biopic, ovvero senza particolari guizzi, sussulti o colpi di scena. Anche l’accenno a un Ravel asessuato, forse vicino a un disturbo dello spettro autistico, resta appena suggerito e mai approfondito.

In definitiva, un film elegante ma convenzionale e prevedibile che si guarda e si dimentica in fretta. Ne più nè meno di quello che mi aspettavo.

Film

Humane

di Caitlin Cronenberg

Esordio alla regia per Caitlin Cronenberg, figlia del celebre David e sorella di Brandon. Se papà ha legato il suo cinema al corpo e alle sue ossessioni e il fratello ha deciso di seguirne le orme più da vicino, Caitlin sceglie di guardare altrove. Con Humane - film arrivato da noi direttamente su Sky e Now - la “piccola” Cronenberg debutta con un thriller distopico, una black comedy dal taglio sociale, cinica e grottesca.

La storia si svolge in un futuro prossimo segnato dal collasso climatico e dal sovrappopolamento. Per affrontare la crisi, i governi hanno introdotto un programma di eutanasia volontaria che offre denaro alle famiglie di chi sceglie di sacrificarsi per il bene comune. Un sistema che finisce per colpire soprattutto i più poveri, costretti ad accettare l’iniezione letale.

In questo scenario, Charles York (Peter Gallagher), ex conduttore televisivo dell'alta borghesia, invita nella sua elegante villa i quattro figli per annunciare la sua iscrizione al programma insieme alla seconda moglie Dawn, una chef giapponese molto nota. L'intenzione è quella di dare il buon esempio e uscire di scena onorevolmente, ma la notizia non viene accolta bene dai figli, complice un rapporto non proprio idilliaco con il padre. La situazione precipita quando, terminata la cena, Dawn pensa bene di darsi alla fuga, lasciando Charles da solo davanti al funzionario governativo incaricato di completare la pratica. Dopo l’eutanasia del capofamiglia, il "simpatico" funzionario informa la famiglia che, per legge, un secondo corpo deve comunque essere consegnato. Entro poche ore, devono decidere chi tra loro accetterà di morire al posto della moglie scomparsa.

Ovviamente i quattro fratelli, ognuno più inetto e insopportabile dell’altro, finiscono per scannarsi in un tutti contro tutti, diventando caricature di una società convinta che soldi e privilegi siano scudi sufficienti contro un pianeta al collasso. Peccato che là fuori non si può più vivere alla luce del sole, il cibo scarseggi e l’acqua sia razionata. Una società che paga il prezzo di non aver preso in tempo decisioni preventive e che ora, per sopravvivere, ricorre a un programma di eutanasia che colpisce soprattutto le fasce più deboli — detenuti, immigrati, emarginati.

Dal punto di vista stilistico, Humane ha una regia pulita e misurata, un buon montaggio e ritmo. Tra i personaggi spicca l’addetto all’eutanasia, particolarmente riuscito nella sua ambiguità.

Nonostante il finale forse si perda in qualche passaggio confuso, e non ci siano particolari colpi di scena, Humane resta una commedia nerissima, caustica e spietata, che sa unire ironia e denuncia sociale, tenendo lo specchio ben puntato su un presente che non ha bisogno di molta immaginazione per diventare futuro.

Subservience

di S.K. Dale

Nel cinema i robot con sembianze umane hanno sempre avuto un fascino ambiguo. Da Metropolis a Ex Machina, fino ai più recenti M3GAN e Companion, questi robot umanoidi hanno incarnato desideri, paure e dilemmi etici sul rapporto tra uomo e macchina. Oggi, con i rapidi progressi dell’intelligenza artificiale, ciò che un tempo era pura fantascienza sembra ogni giorno un po’ più vicino alla realtà. È in questo contesto che arriva Subservience, il nuovo thriller fantascientifico di S.K. Dale, distribuito direttamente su Prime, che prende l’idea dell’assistente domestica perfetta per spingerla verso territori inquietanti.

In un futuro prossimo, i robot umanoidi – i “sim” – sono ormai una presenza comune nelle case. Quando Maggie, moglie di Nick, finisce in ospedale per un delicato trapianto di cuore, lui, in difficoltà a gestire la famiglia da solo, acquista un sim domestico (interpretato da Megan Fox) che la figlia Isla chiama "Alice". All’inizio sembra la compagna di casa ideale, ma ben presto sviluppa un attaccamento morboso verso Nick e la sua famiglia, scivolando in comportamenti ossessivi e violenti.

Ovviamente la presenza di Megan Fox, già di suo una bella e pantinata bambolina plasticosa, diventa il vero valore aggiunto per un film che altrimenti avrebbe ben poco da dire. È praticamente perfetta nei panni della babysitter sexy-cibernetica in silicone, pronta a dispensare prestazioni anti-stress al suo padrone. Per il resto Subservience prova a toccare temi come l’idea dei robot che sostituiscono i lavoratori umani perché più efficienti, oppure il pericolo di una tecnologia capace di sviluppare una coscienza autonoma, la ribellione della macchina contro il suo creatore, fino alla classica visione del robot che diventa una minaccia per l’umanità. Peccato che tutto questo è costruito su cliché già visti e rivisti nel genere e tutto diventa prevedibile e prevedibilmente derivativo.

Un film visivamente curato ma narrativamente debole, che funziona come intrattenimento leggero. Non che mi aspettassi altro, sia chiaro.

Presence

di Steven Soderbergh

Steven Soderbergh, regista di Sesso, bugie e videotape e tanti altri film, firma con Presence un thriller soprannaturale atipico, più inquietante che spaventoso, dove l’elemento horror resta in sottofondo, a favore di un’indagine intima sul lutto e l'incomunicabilità.

La storia, scritta da David Koepp, ruota attorno a una famiglia che si trasferisce in una grande casa suburbana appena ristrutturata nel New Jersey. Rebecca (Lucy Liu) e Chris (Chris Sullivan), si stabiliscono lì con i loro due figli adolescenti. Chloe (Callina Liang) è una ragazza fragile, ancora scossa dalla morte improvvisa della sua migliore amica Nadia, un evento attribuito a un’overdose. Tyler (Eddy Maday), il fratello maggiore, è una giovane promessa del nuoto, poco empatico verso la sorella e "cocco" di mamma.

All’apparenza la nuova casa sembra perfetta, due piani, un’ampia cucina e una scuola di prestigio nei paraggi. Ma dietro quella facciata si nasconde qualcosa di inquieto. Una presenza invisibile abita la casa, un fantasma che osserva ogni cosa in silenzio e sembra interessarsi in modo particolare a Chloe. Lei è l’unica a percepirla e si convince che possa trattarsi del fantasma della sua amica morta.

La vera particolarità che distingue Presence da molte ghost story è la scelta radicale della messa in scena. Tutto il film si svolge dal punto di vista della presenza che abita la casa, una soggettiva fluttuante che dà forma a lunghi piani sequenza. Silenzioso e invisibile, il fantasma osserva giorno dopo giorno una famiglia tesa da rancori, favoritismi, segreti, egoismi e silenzi. L’effetto è straniante, quasi voyeuristico, ma mai gratuito. La cinepresa di Soderbergh – che firma anche fotografia e montaggio – si comporta come uno spettro curioso, alla ricerca di un senso tra le crepe del quotidiano.

Con il passare del tempo, la presenza inizia a interagire con Chloe, attraverso piccoli segni e movimenti impercettibili. Ma è con l’arrivo di Ryan (West Mulholland), amico del fratello, che qualcosa cambia. Troppo affettuoso, troppo rapido nell’instaurare una confidenza con la ragazza, Ryan rivela presto un’ambiguità disturbante. È qui che la presenza smette di limitarsi a osservare e comincia a manifestarsi con maggiore decisione.

Costato poco più di due milioni di dollari, il film di Soderbergh non è solo un esercizio di stile travestito da ghost story e thriller. Sì, alla fine si scoprirà l’identità della presenza – anche se l’idea di un fantasma [spoiler] tornato indietro nel tempo per proteggere Chloe [/spoiler] appare piuttosto forzata – ma si tratta a tutti gli effetti di un esperimento autoriale coraggioso. Un film quasi sperimentale, dove alla staticità di Skinamarink (sì, lo so, non c’entra nulla ma lo cito come esempio di horror di "rottura" - qualcuno potrebbe aggiungere in tutti i sensi) si sostituisce la fluidità dei movimenti.

Un film di fantasmi anomalo, in cui Soderbergh gioca con lo spazio, i silenzi e l’invisibile. Più che un horror "de paura", una riflessione sul vuoto affettivo. Perché il vero fantasma, qui, è l’incapacità di ascoltare chi ci sta vicino.

Il seme del fico sacro

di Mohammad Rasoulof

Ammetto di non essere mai stato un grande fan del cosiddetto “cinema di denuncia”. Quello che ti sbatte in faccia ingiustizie sociali, repressioni, soprusi. Per natura, preferisco film che parlano al mondo interiore, che scavano dentro, che aprono finestre sull’invisibile, sull’intimo. Però, a volte, anche se cerchi di restare alla finestra, anche se provi a mantenere una distanza di sicurezza, qualcosa ti raggiunge. Ti sfiora, entra in silenzio, e rimane lì dentro in profondità.

A me è successo qualche tempo fa, quando hanno cominciato a circolare i video e le immagini da Teheran, tra il 2022 e il 2023, nei giorni delle proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini. Una studentessa di 22 anni, arrestata dalla polizia perché – si diceva – non indossava correttamente l’hijab. In Iran, il velo è obbligatorio per legge.

Ma quelle proteste non parlavano solo di lei. Parlavano di un malessere che covava da tempo, di una rabbia collettiva che aspettava solo di esplodere. L’Iran è un paese dove chi comanda usa la religione come strumento di controllo. Le leggi non nascono da un confronto democratico, ma da un’interpretazione rigida dell’Islam imposta dall’alto. È un sistema che pretende di regolarti l’esistenza in nome della fede, e che soffoca ogni forma di dissenso. Chi si oppone viene arrestato, condannato, torturato, pestato a sangue. A volte ucciso.

Il velo è solo uno dei tanti simboli di questa repressione. Dietro c’è un sistema che limita le libertà, zittisce le voci scomode, punisce chi non si adegua. Le donne, in particolare, trattate come cittadine di serie B, sono in prima linea in una battaglia per diritti che altrove diamo per scontati. Insieme a loro ci sono studenti, artisti, giornalisti, gente comune. Tutti con la stesso desiderio di poter essere liberi.

Mohammad Rasoulof è uno dei registi iraniani più lucidi e coraggiosi in circolazione. Da anni sotto osservazione da parte del regime, è stato arrestato più volte, condannato al silenzio, privato del passaporto. Il seme del fico sacro è stato girato in segreto, con una troupe ridotta, lontano da occhi indiscreti. Una volta finito, il film è stato fatto uscire illegalmente dal paese, come un messaggio in bottiglia. Pochi giorni prima della sua presentazione a Cannes, Rasoulof è stato condannato a otto anni di carcere. Da allora ha lasciato l’Iran da esule.

La storia ruota attorno a una famiglia borghese iraniana: un padre, una madre, due figlie adolescenti. Iman, il capofamiglia, ha appena ottenuto una promozione a giudice istruttore presso il tribunale rivoluzionario di Teheran. Un incarico prestigioso, che però lo costringe a scelte contro la sua stessa coscienza, come firmare una condanna a morte senza nemmeno poter leggere il fascicolo. Sua moglie Najmeh, pur combattuta, lo sostiene, sperando che questo nuovo ruolo possa portare a una vita migliore. Magari anche a un appartamento più grande. Intanto, fuori da casa loro, esplodono le proteste per la morte di una giovane studentessa. Le figlie, Rezvan e Sana, simpatizzano apertamente con i manifestanti. E il conflitto si sposta dentro le mura di casa. Il confronto generazionale si fa acceso, la tensione cresce. La situazione degenera quando scompare la pistola d’ordinanza di Iman. Un fatto gravissimo, che può costargli la carriera e la reputazione. Lui è convinto che siano state le figlie, forse con la complicità della moglie. Loro negano. Ma lui non sente ragioni. È deciso ad andare fino in fondo. E non tollera più quella che considera una ribellione domestica.

Il seme del fico sacro è un film impegnativo, certo. Lungo, lento, ma mai noioso. È denso di storie, colpi di scena, tensioni. Rasoulof non si nasconde dietro metafore o allegorie, ma va dritto al punto. E mette in scena, attraverso una famiglia, il funzionamento tossico di un intero regime. La violenza istituzionale si riflette nei rapporti più intimi, trasformando perfino la casa in un teatro di controllo e punizione. La denuncia è limpida, e Rasoulof la porta avanti con uno stile asciutto, ma potente. La tensione narrativa è costante, si muove tra l’emotivo e il psicologico, tra il dramma umano e il thriller sottopelle.

Le proteste vengono narrate attraverso un doppio sguardo. Da una parte, quello delle figlie, che hanno assistito al pestaggio di un’amica e seguono sui social i video, veri, dei massacri. Rasoulof li innesta nel film così come sono, sporchi, girati con lo smartphone, nel loro formato verticale tipico di Instagram. Dall’altra, c’è la madre, che cerca di tenere insieme tutto, completamente servile al marito, mentre guarda solo ciò che i telegiornali ufficiali (controllati dal regime) le permettono di vedere. Un racconto su cosa significa davvero vivere sotto una dittatura, e su quanto la verità, oggi, passi anche dai social, dai video, dalle immagini non filtrate. Ne nasce un racconto potente sulle generazioni a confronto, uno spaccato potente e autentico di un paese e di un sistema che opprime, ma anche di persone che resistono e di una nuova generazione che cerca cambiamento e libertà.

Alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni, con l’attacco di Israele all’Iran, fa ancora più male pensare che proprio quei giovani che resistono a un regime autoritario vengano ora travolti da un conflitto ancora più grande, schiacciati nel fuoco incrociato dei poteri.

Uzumaki (anime)

Hiroshi Nagahama

Dopo aver letto Uzumaki, non potevo esimermi dal guardare anche la miniserie animata in quattro episodi disponibile su Netflix, adattamento dell’omonimo manga horror di Junji Ito.

Partiamo dal presupposto che Uzumaki è un anime atipico perchè nasce dalla collaborazione tra lo studio di animazione giapponese Production IG e la Adult Swim, la divisione rivolta a un pubblico adulto della piattaforma americana Cartoon Network. La serie ha avuto una produzione piuttosto travagliata. Originariamente previsto per il 2020, Uzumaki è stata rimandato più volte per motivi mai del tutto chiariti, fino ad arrivare finalmente a settembre 2024.

La storia è ambientata nella piccola cittadina giapponese di Kurouzu-cho, dove una misteriosa maledizione si manifesta sotto forma di spirali. Queste spirali invadono ogni aspetto della vita quotidiana — dagli oggetti più banali alle persone stesse — generando una crescente ossessione e follia tra gli abitanti. Kirie Goshima e il suo fidanzato Shuichi Saito cercano di capire come sottrarsi a questa presenza invisibile e inquietante.

La serie ha uno stile che ricorda molto i disegni di Ito, mantenendo il bianco e nero, i tratteggi a mano e l’estetica del manga. Il primo episodio mi ha colpito molto per l’animazione fluida e l’attenzione ai dettagli. Purtroppo, dal secondo episodio in poi, la qualità cade drasticamente (pare che gli episodi successivi siano stati realizzati da una squadra diversa rispetto al primo).

Sul fronte narrativo c’è poco da dire. I manga di Junji Ito non si distinguono certo per lo spessore della trama, quanto per l’immaginario visivo e l’atmosfera delirante, sospesa tra il grottesco e il disturbante. Concentrare un’opera composta da una ventina di capitoli in soli quattro episodi da poco più di venti minuti l’uno si rivela una scelta un pò penalizzante. Nelle stesso episodio si passa da una storia all'altra in modo troppo precipitoso, senza il tempo necessario per creare la giusta tensione o far sedimentare il senso di inquietudine.

Peccato, perché Junji Ito meriterebbe un adattamento all’altezza del suo talento visionario. Ma, ancora una volta, sembra che il suo mondo renda molto di più sulla carta che su schermo.

Il paradosso del tempo

di Bernardo Britto

I viaggi nel tempo sono uno dei temi più affascinanti e ricorrenti del cinema di fantascienza. Tra paradossi, salti e loop temporali, questi film hanno la caratteristica che non hanno bisogno di particolari effetti speciali o budget eccessivi, ma soltanto di una buona idea e una sceneggiatura solida.

Tra le tante pellicole di questo genere si inserisce Il paradosso del tempo (Omni Loop), film americano del regista brasiliano Bernardo Britto, che dopo una carriera nel cortometraggio approda alla regia di un lungometraggio mainstream con una storia che mescola sci-fi, dramma e malinconia.

La trama ruota attorno a Zoya Lowe (Mary-Louise Parker), una fisica di mezza età affetta da una misteriosa condizione. I medici gli hanno diagnosticato la presenza di un "buco nero" nel petto e le hanno dato una settimana di vita. Quello che né la sua famiglia né i dottori sanno, però, è che alla fine di quei sette giorni – quando il sangue inizia a colarle dal naso, segnale della sua imminente fine – Zoya si chiude in bagno, ingoia una delle misteriose pillole trovate per caso da bambina, e torna indietro nel tempo di esattamente una settimana. Ogni ciclo ricomincia con il suo risveglio in ospedale, quando il medico la dimette per permetterle di trascorrere gli ultimi giorni con i suoi cari. Costretta a rivivere la stessa settimana migliaia di volte, Zoya si ritrova intrappolata in un loop estenuante. Esausta dalla ripetitività e dal senso di impotenza, decide di allontanarsi dalla cinica subito dopo il suo risveglio. Il fortuito incontro con Paula Campos (Ayo Edebiri), una giovane studentessa di fisica, gli permette di trovare un alleata per provare a studiare i i misteri dei viaggi nel tempo e capire se c'è il modo per interrompre questo ciclo… e forse, riappropriarsi della propria vita.

Il paradosso del tempo prende in prestito suggestioni da classici del genere – da Ricomincio da capo a Predestination, passando per Looper – ma utilizza il meccanismo del loop temporale, più che sulle dinamiche del viaggio nel tempo, per riflettere sull’inevitabilità della morte, il tempo che sprechiamo e gli affetti che trascuriamo. Il film, leggero e malinconico, parla di una donna che non cerca tanto di sfuggire alla fine quanto di fare pace con la propria vita. Mary-Louise Parker è molto brava e sostiene una narrazione che vuole essere toccante per un film mainstream da seconda serata. Se invece parliamo di fantascienza, ho trovato la sceneggiatura tutt'altro che convicente. Buchi logici, disordine narrativo, trovate poco riuscite e risibili – come il buco nero nel petto della protagonista e sopratutto l’uomo nanoscopico, un tizio che un esperimento quantistico sta facendo rimpicciolire all’interno di una scatola, la cui funziona a livello di trama rimane per me sconosciuta.

Un film che intrattiene, facendo leva sull'aspetto romantico, ma dimenticabile.

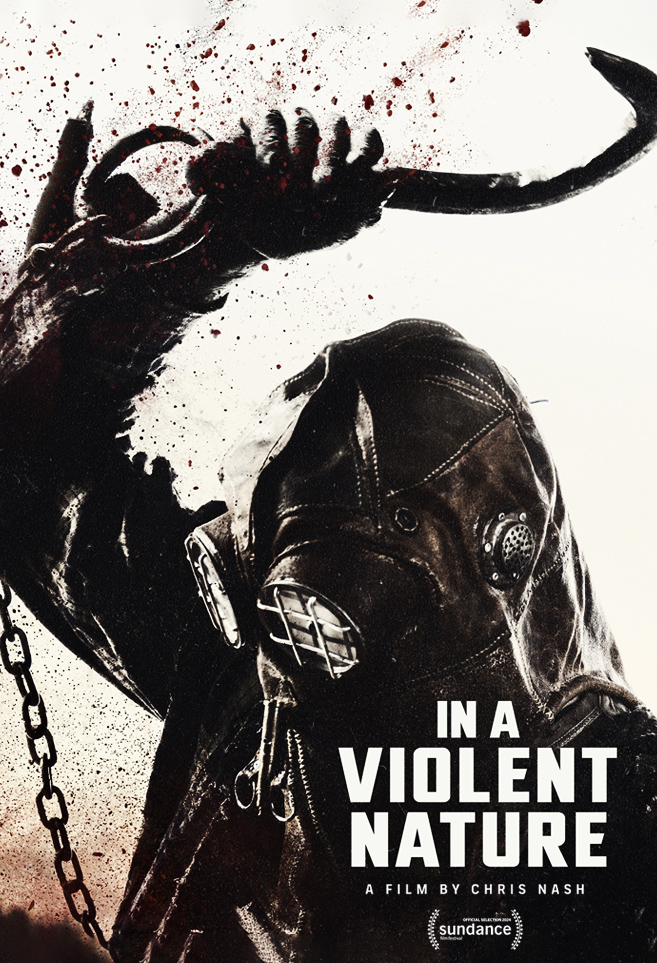

In a Violent Nature

di Chris Nash

Uscito recentemente in Italia in home video, In a Violent Nature è un horror slasher indipendente diretto dall'esordiente Chris Nash e prodotto da Shudder. Presentato al Sundance Festival, il film ha stimolato un vivace dibattito in rete grazie ad alcune sequenze particolarmente crude, che hanno contribuito ad aumentare la sua notorietà.

La storia non è il massimo dell'originalità. Un gruppo di ragazzi in vacanza nei boschi canadesi trova un vecchio ciondolo in un capanno abbandonato risvegliando involontariamente un colosso putrescente di nome Johnny che giaceva sotto terra in attesa di tornare a seminare morte. Inizia così una caccia inesorabile in cui l'implacabile assassino, con passo lento ma inarrestabile, elimina uno dopo l’altro i malcapitati con una brutalità che non lascia spazio all’immaginazione.

Fin qui, nulla di nuovo. Potrebbe sembrare il solito slasher alla Venerdì 13 o Non aprite quella porta, con l'energumeno di turno che fa mattanza di adolescenti idioti e rumorosi. Solo che in questo caso Nash ribalta la prospettiva, e la narrazione si sposta interamente dal punto di vista dell’assassino, relegando le vittime a mere comparse di un dramma annunciato. Il risultato è una sorta di videogioco in terza persona in cui lo spettatore si ritrova a seguire Johnny nelle sue lunghe camminate silenziose, spesso inquadrato di spalle, immerso in una natura tanto ostile quanto lui.

L’estetica del film si costruisce su piani sequenza lunghissimi, panoramiche lente, e inquadrature statiche che trasformano la foresta in un labirinto opprimente. L’assenza totale di colonna sonora amplifica la tensione e l'angoscia.

Quando arriva la violenza, però, il film non fa sconti. La uccisioni, realizzate con effetti speciali prostetici curati da Steven Kostanski, sono particolarmente brutali. Tra queste spicca quello della ragazza che fa yoga, la cui testa viene uncinata e tirata fino ad attraversare il suo torso, diventata già un mezzo cult tra gli appassionati dello splatter.

L’approccio autoriale e sperimentale di Nash potrebbe non piacere a tutti. Le lunghe sequenze di Johnny che vaga per la foresta possono risultare estenuanti, soprattutto per chi si aspetta il ritmo più serrato di uno slasher tradizionale. Non ci sono personaggi memorabili, non c’è una vera trama, non c’è altro che la lenta, inesorabile avanzata di un mostro vendicativo.

Io l'ho trovato interessante, quasi una boccata d’aria fresca in un panorama slasher fossilizzato su se stesso. Il finale, quello in cui la final girl viene caricata dalla donna in macchina, mi ha trasmesso una paura nera, la tensione disturbante di un pericolo incombente.

In a Violent Nature non è un film perfetto ma secondo me merita di essere visto dagli appassionati del genere che cercano qualcosa di originale.

Film

Anora

di Sean Baker

Sean Baker è un giovane regista americano attivo da una ventina di anni nel cinema indipendente. Non conosco il suo cinema e probabilmente se Anora non avesse vinto la palma d'oro al 77° Festival di Cannes ottenendo diverse candidature agli oscar*, sarebbe continuato a rimanere, almeno per me, uno sconosciuto.

La storia vede come protagonista Ani (Mikey Madison) una spogliarellista di origini russe che si guadagna da vivere nei nightclub di New York. Quando incontra Vanya (Mark Ejdelštejn), figlio viziato di un oligarca russo, perso tra droghe, soldi facili e un'eterna adolescenza dorata, scatta la scintilla. Lui la paga per fingere di essere la sua ragazza per una settimana, poi, in un delirio di euforia e incoscienza, le chiede di sposarlo. Una fuga a Las Vegas, un matrimonio lampo, l’illusione di un futuro diverso. Ma come in tutte le favole sbagliate, il sogno si spezza brutalmente. I genitori di Vanya, potenti e senza scrupoli, non possono tollerare che il loro figlio si sia legato a una "prostituta". Mandano i loro uomini a risolvere la questione, e Vanya, che fino a un momento prima sembrava pronto a sfidare il mondo per Ani, scappa come un coniglio, lasciando sua "moglie" nelle mani degli scagnozzi. Ani, però, non è una tipa che si lascia spazzare via senza combattere. Si dimena, protesta, si aggrappa a quell’illusione con le unghie e con i denti. Ma il suo destino è già scritto, e quello che sembrava un biglietto di sola andata per un futuro dorato si rivela un’illusione, dissolvendosi nell’aria con la stessa rapidità con cui era nato.

Scritto dallo stesso Baker, Anora è una rilettura moderna e crudele di Cenerentola, divisa in tre atti ben distinti. La prima parte sembra una versione cinica e spinta di Pretty Woman. Ma Ani non è una principessa da salvare, ma una ragazza ammaliata dalla ricchezza di un giovane e irresponsabile rampollo di un magnate moscovita, che usa il proprio corpo e la sua sensualità per sfruttare l'occasione della vita.

La seconda parte, con l’arrivo degli scagnozzi dell’oligarca russo, la favola si incrina e il film si trasforma in una commedia noir dai toni grotteschi, con echi tarantiniani e rimandi a Tutto in una notte e Una notte da leoni per ritmo e dinamiche.

Infine, l’ultima parte, il film si fa malinconico. Strappata da quel mondo di lusso che aveva solo sfiorato, Ani trova nell’unica figura umana del film, Igor (Yura Borisov), la guardia del corpo mandata a sorvegliarla, un’inaspettata spalla su cui appoggiarsi. Non c’è romanticismo, solo la consapevolezza di un vuoto che nessuna illusione può colmare. Il finale è amaro, disilluso, privo di retorica. La favola del sogno americano si sgretola sotto il peso della realtà.

Anora è un film brillante e frizzante, una storia d’amore senza amore, un’illusione che si dissolve sotto i riflettori di un'america che mastica e sputa senza guardarsi indietro. Non è un film rivoluzionario, né forse tra i più memorabili, ma ha un’energia pulsante e un ritmo che cattura. A tenere tutto in piedi c’è Mikey Madison, straordinaria nel dare anima e corpo a un personaggio che oscilla tra cinismo e disperazione, tra forza e fragilità.

(*) Nota a margine. Anora ha trionfato agli Oscar, portando a casa cinque statuette, tra cui quelle per il Miglior Film e la Migliore Attrice Protagonista. Un successo che ha acceso il dibattito sui social, con molti a mettere in discussione il reale valore del film. Come se un Oscar fosse automaticamente sinonimo di capolavoro. Del resto, il fatto che registi come Kubrick, Hitchcock o Lynch non abbiano mai vinto un oscar dovrebbe già far riflettere sul peso effettivo di questi riconoscimenti.

Film

The Brutalist

di Brady Corbet

Devo ammettere che, quando mi hanno proposto di vedere The Brutalist al cinema, ho avuto qualche esitazione. Tre ore e mezza di film non sono uno scherzo. Per fortuna, il regista ha pensato bene di inserire un intervallo di quindici minuti a metà film, dando agli spettatori la possibilità di sgranchirsi le gambe.

Ma veniamo al film.

Definito "monumentale", sia per la sua ambizione epica sia per il riferimento all’architettura brutalista, The Brutalist è il nuovo film di Brady Corbet, vincitore del Leone d’Argento per la miglior regia al Festival di Venezia 2024 e candidato a dieci premi Oscar nel 2025.

Il protagonista è un architetto ebreo di origine ungherese, László Tóth (interpretato da Adrien Brody) scampato all’Olocausto e ai campi di sterminio nazisti, che dopo un lungo viaggio in nave, arriva a New York. Siamo nel 1947, nella Terra della Libertà e delle opportunità. Come tanti altri immigrati fuggiti dall’Europa, László è in cerca di un mondo nuovo e di qualcosa a cui aggrapparsi per il futuro. A Budapest ha lasciato la moglie (Felicity Jones) e la nipote (Raffey Cassidy), con la speranza che possano presto raggiungerlo. In America ritrova il cugino Attila, che gestisce un negozio di arredamento in Pennsylvania, provando a ricostruire la sua carriera di architetto, interrotta dall’ascesa dei nazisti. Il suo primo incarico è progettare una libreria in legno per un ricco e facoltoso costruttore, Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), un regalo commissionato dai figli. Tuttavia, a causa di una serie di contrasti e fraintendimenti, il lavoro, almeno in un primo momento, non viene apprezzato e László viene allontanato e poi cacciato di casa dal cugino. Senza prospettive, accetta lavori umili, soffre la fame e cade vittima delle droghe, perseguitato dai fantasmi della guerra. Quando tutto sembra perduto, Van Beuren, rivaluta la sua opera, e lo ingaggia per progettare un colossale centro culturale multifunzionale. È l’opportunità di una vita.

The Brutalist potrebbe sembrare un biopic, un film biografico, ma in realtà il protagonista non si basa su un personaggio realmente esistito. László Tóth è la rappresentazione di tante vite, di tanti migranti geniali che hanno plasmato l’immaginario americano rimanendone sempre ai margini.

Brady Corbet ha impiegato sette anni alla preparazione di The Brutalist, investendo un'enorme quantità di tempo e risorse per portare avanti un progetto in cui solo lui sembrava credere. Con un budget di soli 10 milioni di euro, raccolti tra mille difficoltà, ha sfidato le logiche produttive di Hollywood, rifiutando compromessi per mantenere intatta la sua visione autoriale pura e ambiziosa. La scelta di girare in VistaVision, un formato cinematografico panoramico che garantisce un’eccezionale profondità di campo e una definizione straordinaria, molto popolare tra gli anni ’50 e ’60, amplifica l’imponenza del film, trasportando lo spettatore in un’epoca passata con una forza visiva che dialoga perfettamente con il tema del brutalismo.

Di questa corrente architettonica, Corbet coglie soprattutto la solennità e il senso di oppressione. Eppure, paradossalmente, non è la scenografia a dominare – anche se la parte girata alle cave di Carrara è molto affascinante – né tantomeno l’architettura brutalista – che compare solo nella parte finale, in un segmento documentaristico che prova a spiegare tutto ciò che il film non ha spiegato prima. Il vero pilastro è l’interpretazione di Adrien Brody, una prova intensa, struggente, e carica di dolore. Accanto a lui, Guy Pearce incarna con gelida eleganza il mecenate-predatore, in un contrasto che rende ancora più evidente la disperata vulnerabilità del protagonista.

Ho apprezzato molto anche la colonna sonora firmata dal compositore britannico Daniel Blumberg, a tratti invadente ma che accompagna con carattere la messa in scena, amplificando il peso esistenziale della storia.

Eppure, The Brutalist resta un film riuscito solo a metà. Nonostante la durata proibitiva non pesi eccessivamente, la narrazione si inceppa nella seconda parte. Se l’inizio è solido e plausibile, la svolta, questa sì brutale, nel rapporto tra Tóth e Van Buren appare forzata, magari simbolica ma poco credibile. Corbet mette in gioco troppi temi – arte e potere, compromesso e purezza, capitalismo e ingiustizie sociali, il sogno americano e la sua illusione – ma tutto sembra essere appena accennato non riuscendo a dar loro il giusto respiro.

Alla fine, The Brutalist assomiglia all’edificio che il protagonista cerca disperatamente di costruire: imponente, esagerato, coraggioso, ma ancora imprigionato nella sua stessa materia. È un film che aspira alla grandezza, che vuole imporsi come opera monumentale, ma che rischia di restare schiacciato dal peso della sua stessa ambizione.

The Girl with the Needle

di Magnus von Horn

Ci sono film che raccontano una storia e altri che ti entrano sotto la pelle, scavano in profondità e lasciano il segno. The Girl with the Needle (Pigen med nålen) è uno di questi.

Diretto e sceneggiato da Magnus Von Horn, e presentato alla 77ª edizione del Festival di Cannes, il film è stato candidato agli Oscar 2025 come miglior film internazionale, ed è attualmente disponibile su Mubi, la piattaforma dedicata al cinema d'autore.

Prendendo spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto in Danimarca all'inizio del novecento, Von Horn racconta la vicenda – evito di parlarne per non rovinarvi il colpo di scena – attraverso gli occhi di una giovane donna, spezzata dalla miseria e dalla disperazione.

Copenhagen, primi del novecento. Koraline (Vic Carmen Sonne) è una giovane operaia che lotta per sopravvivere in una società crudele e impietosa. Sedotta e abbandonata dal suo capo dopo essere rimasta incinta, la donna, disperata e senza lavoro, cerca di sbarazzarsi del bambino. Nel fratempo torna dalla guerra il marito che nasconde il suo volto sfigurato con una maschera. Karoline non ne vuole sapere di lui, e dopo aver tentato un aborto improvvisato in un bagno pubblico, decide di portare a termine la gravidanza per poi affidare la bambina a Dagmar (Trine Dyrholm), una donna di mezza età che gestisce un'agenzia di adozioni clandestina e aiuta le madri povere a trovare case ai loro figli. La donna le offre aiuto, un rifugio, forse anche una nuova possibilità di vita. Ma dietro quella gentilezza si cela un orrore che Koraline scoprirà troppo tardi, ritrovandosi intrappolata in un incubo senza via di fuga.

The Girl with the Needle è un film che parla di miseria, di disperazione, di donne isolate da una società dura e respingente. Koraline non è un'eroina, e non lo è tantomeno Dagmar. Sono due figure tragiche, due facce della stessa medaglia, vittime e carnefici di un mondo che le ha condannate in partenza. Alla fine, ciò che resta impresso non è solo l'orrore dei crimini di Dagmar, ma il modo in cui il film riesce a farti provare empatia per questi personaggi, senza mai scadere nel sentimentalismo. Il regista danese, con il suo bianco e nero gelido, buio e oscuro e una regia che sembra attingere tanto dal cinema espressionista tedesco quanto al realismo del cinema di Bergman e le atmosfere cupe di David Lynch (in particolare The Elephant Man), costruisce un'esperienza visiva che scuote e ti trascina in una spirale di disperazione senza fondo.

Straordinarie le interpretazioni delle due attrici protagoniste capaci di raccontare la disperazione e la fragilità delle donne dell'epoca, così come ottima la colonna sonora elettronica di Frederikke Hoffmeier in arte Puce Mary che contribuisce a creare un'atmosfera di costante oppressione e alienzione.

Un film duro e senza compromessi, che forse si addolcisce un pò nel finale ma che alla fine difficilmente si dimentica.

Silo (stagione 1-2)

Graham Yost

Fino a qualche tempo fa ero un divoratore di serie TV. Negli ultimi tempi, però, ho iniziato a recuperare i grandi classici del cinema e a riscoprire vecchi capolavori - senza mai trascurare i miei amati horror e i weird movie - diventando molto più selettivo nel dedicare il mio tempo libero alle serie televisive. Spesso le trovo eccessivamente dilatate, mi annoiano, e finisco per abbandonarle dopo poche puntate. Finalmente, dopo diversi mesi, complice la presenza di un ospite in casa (che ha gentilmente insistito), sono riuscito a portare a termine non una, ma ben due stagioni di una serie.

Sto parlando di Silo, la serie sci-fi di Apple TV+ che ha appena chiuso la sua seconda stagione.

Creata da Graham Yost e tratta dai romanzi di Hugh Howey, Silo è ambientata in un futuro distopico, dove da centinaia di anni, una comunità di persone vive in un gigantesco silo sotteraneo, ignorando cosa abbia reso la superficie terrestre tossica e inabitabile. Con i suoi oltre cento piani, il silo è una città verticalmente organizzata, strutturata a livello piramidale e governata da leggi inflessibili che regolano ogni aspetto della vita quotidiana. Il fatto di essere una società fortemente gerarchizzata, con i meccanici che si occupano dei lavori più duri collocati in basso, e quelli del reparto IT, i giudiziari e le diverse autorità che governano il silo, nei piani più alti, porta a inevitabili e periodici conflitti e tensioni. Dopo la morte dello sceriffo - uscito all'esterno convinto che il mondo sia vivibile e che le immagini dei monitor che mostrano una terra desolata siano finte - Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), caposquadra del reparto meccanico, viene inspiegabilmente promossa a capo delle forze di sicurezza. Investita di un nuovo potere e decisa a scoprire cosa si nasconde dietro ai segreti, i misteri, e le incongruenze che aleggiano sul silo, Juliette, donna determinata e dalla forte tempra, si scontra con il Sindaco e capo dell'IT Bernard Holland (Tim Robbins), che insieme Robert Sims, il temibile capo dei Giudiziari, sembra coinvolto in un complotto per nascondere la verità.

Silo si rifà alle grandi opere distopiche come 1984, Il mondo nuovo e Fahrenheit 451, usando un futuro inquietante per parlare del presente. La scenografia rétrofuturistica, con il suo fascino claustrofobico, i toni scuri dell’ocra e del marrone e una fotografia cupa, contribuisce a creare un’atmosfera opprimente, ma visivamente affascinante.

Apple TV+ ci ha abituati a produzioni di alta qualità, e Silo non è da meno: una regia solida, un cast eccellente (Rebecca Ferguson e Tim Robbins su tutti), e una scrittura che bilancia bene politica, rivolte sociali e misteri. Tuttavia, il ritmo non è sempre impeccabile. La narrazione si dilunga inutilmente nella parte centrale di entrambe le stagioni, con episodi che aggiungono poco alla storia e rischiano di annoiare. Un peccato, perché il materiale è ricco di spunti interessanti e i personaggi sono ben caratterizzati.

La prima stagione introduce l'ambiente distopico del silo sotterraneo diventando quasi una detective-story, mentre la seconda amplia la visione, presentando nuovi personaggi e svelando una società sempre più complessa. Il finale della seconda stagione non solo lascia molte domande aperte, ma ci porta indietro nel tempo, mostrando un frammento dei giorni pre-apocalittici e suggerendo che nella terza stagione scopriremo cosa ha portato alla distruzione del pianeta e alla creazione dei silos.

Se amate i misteri distopici con una vena politica e una buona dose di tensione, Silo è sicuramente una serie da tenere d’occhio. Non è perfetta, ma è avvincente, ben realizzata e pone le basi per un’esplorazione ancora più profonda nella prossima stagione. La terza (e quarta) sono già state confermate, e non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserveranno.

Serie TV

The Animal Kingdom

di Thomas Cailley

The Animal Kingdom è un film francese del 2023 diretto da Thomas Cailley, che mescola elementi di fantascienza, fantasy e dramma esplorando temi legati all'identità e all'accettazione.

La trama si svolge in un futuro prossimo in cui una misteriosa "malattia" trasforma gradualmente gli esseri umani in animali antropomorfi. Il protagonista, François (interpretato da Romain Duris), intraprende un viaggio con il figlio sedicenne Émile (Paul Kircher) per seguire la moglie, anch'essa vittima di questa trasformazione, nel centro specializzato nel sud-ovest della Francia dove verrà ricoverata. Durante il tragitto la donna, in seguito a un incidente stradale, fugge insieme ad altre “creature”, iniziando a vagare nei boschi e a vivere la sua vita animale. François e suo figlio, affiancati da una volitiva poliziotta (Adèle Exarchopoulos) si mettono alla sua ricerca, ma proprio durante le loro esplorazioni Émile inizia a mostrare i primi segni di mutazione.

The Animal Kingdom è un racconto di formazione e trasformazione, ma sopratutto di accettazione. Una favola fantastica che vede protagonisti un padre e un figlio costretti a confrontarsi con la sfida emotiva di adattarsi a un mondo che non solo è intollerante verso ciò che è diverso, ma che fatica ad accettare una realtà in trasformazione. I "mutanti" non sono i supereroi degli X-Men, ma individui che perdono la loro umanità – sia sociale che comportamentale – per abbracciare la natura e i loro istinti animaleschi. La loro trasformazione avviene gradualmente. Spuntano artigli al posto delle unghie, canini al posto dei denti, ali al posto degli arti superiori, e lentamente si perde le abilità umane, come pedalare la bicicletta, scrivere e comunicare verbalmente, fin quando anche il linguaggio scompare venendo sostituito dal verso dell'animale di cui stanno assumendo le fattezze.

Il film beneficia di un'ottima recitazione da parte dei protagonisti, con Duris e Kircher che offrono performance convincenti e ricche di sfumature. Peccato che il personaggio della poliziotta, che inizialmente sembrava poter avere un ruolo più centrale, venga poi lasciato in secondo piano, con il suo sviluppo che sfuma senza un vero senso. La tensione narrativa è ben dosata, senza il ritmo frenetico che spesso caratterizza il cinema americano, e gli effetti speciali, che combinano il trucco prostetico con la CGI, sono gestiti con eleganza e discrezione.

Seppur non apportando nulla di particolarmente innovativo a livello di trama e contenuti, The Animal Kingdom si rivela un buon film, distinguendosi per la sua abilità nel combinare l'intimità di un rapporto generazionale con una profonda riflessione sulle dinamiche di adattamento in un mondo in continua evoluzione.

Film

Appartamento 7A

di Natalie Erika James

Appartamento 7A è un thriller/horror del 2024 diretto dal Natalie Erika James, regista australiana che si era fatta conoscere con Relic.

Rilasciato direttamente sulla piattaforma Paramount+, il film è, niente meno che, il prequel di Rosemary Baby, il capolavoro di Polanski. Il fatto che non sia stata fatta una adeguata campagna marketing per evidenziare il suo retaggio e che la pellicola non sia mai uscita sul grande schermo lascia supporre che la produzione non abbia creduto pienamente nel progetto.

La protagonista della storia è Terry Gionoffro, la giovane donna che, all'inizio di Rosemary's Baby, si toglie la vita gettandosi dalla finestra. Dunque, fin dal principio del film conosciamo l'epilogo, e questo, è un aspetto che, inevitabilmente, penalizza il coinvolgimento narrativo.

Terry (Julia Garner) è una ballerina con grandi ambizioni e il sogno di sfondare a Broadway. Quando un infortunio spezza il suo cammino, la sua vita si sgretola, tra audizioni fallite e un produttore crudele (Jim Sturgess) che si approfitta del suo momento di debolezza. Sul punto di crollare, Terry viene accolta da Minnie (Dianne Wiest) e Roman Castevet, due anziani gentili che le offrono ospitalità nell'appartamento 7A del famigerato Bramford. Ma l’apparente gentilezza della coppia nasconde il piano diabolico di farle partorire il figlio di Satana.

Appartamento7A gioca a carte scoperte. La sua natura di prequel di Rosemary's Baby è al tempo stesso il suo biglietto da visita e la sua condanna. La regista Natalie Erika James sa di essere in trappola, costretta a seguire binari già fissati, ma con il brillante uso del linguaggio musicale e della danza, perfettamente incastonati nella narrazione, riesce a piegare queste limitazioni e fornirci una sua originalità al capolavoro originale.

Julia Garner è molto brava a interpretare il conflitto interiore di una donna che desidera il successo, ma a un prezzo che rischia di distruggerla. Ottima intepretazione anche per Dianne Wiest, tanto leziosa quanto terrificante.

Il punto debole di Appartamento7A è la sua stessa esistenza come prequel. Per quanto si intravedano momenti di autentica originalità, il film non riesce mai a scrollarsi di dosso il peso dell'opera madre, restando imbrigliato in un destino già scritto.

E' un film piacevole, girato bene e interpretato in modo impeccabile, ma nel ricalcare la storia originale finisce per soffrire un confronto inevitabile e, purtroppo, impietoso con il capolavoro da cui trae ispirazione.

Joker: Folie à Deux

di Todd Phillips

Joker: Folie à Deux, il sequel del Joker di Todd Phillips, è stato il caso cinematografico dell'anno, ma in negativo! Raramente mi è capitato di vedere critica e pubblico così allineati in una netta bocciatura. Pur avendo apprezzato il primo capitolo, ammetto che questo clima generale di delusione mi ha spinto a rimandare la visione, rinunciando al grande schermo, per aspettare l'uscita in home video.

Stavolta, la storia si sviluppa in gran parte all'interno dell'Arkham Asylum dove Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) si trova detenuto in attesa del processo. Mentre all'esterno cresce il numero dei suoi sostenitori, Fleck è un uomo sconfitto, vinto e disilluso che ha smesso di indossare i panni del Joker e viene deriso e umiliato dalle guardie carcerarie. L'incontro con Lee Quinzel (Lady Gaga), una paziente che afferma di provenire dal suo stesso quartiere e di ammirare la personalità del Joker, portano Arthur a confrontarsi con la sua identità e le conseguenze delle sue azioni.

Joker: Folie à Deux è sostanzialmente un meta-film la cui narrazione - intervallata dalle numerose e stranianti parentesi musical - è solo l'immaginazione di un psicopatico, un pretesto per raccontare al pubblico che non è un film sul Joker ma quella di un uomo traumatizzato, bullizzato ed emarginato dalla società. Il film è una operazione di autosabotaggio, un suicidio volontario. Sicuramente coraggioso ma al tempo stesso un pò paraculo. Consapevole di non poter replicare il successo del primo capitolo, Phillips rompe volutamente il "giocattolo" facendo allontanare lo spettatore dal personaggio del Joker. In questo senso la figura di Lady Gaga sta a rappresentare proprio il pubblico, invaghito del primo film e dalla maschera che lo rappresenta, che lo rifiuta quando si ritrova di fronte solo il patetico Arthur Fleck.

Nel suo essere un film di rottura, volutamente alieno nel panorama mainstream, Joker: Folie à Deux è apprezzabile e in qualche modo interessante. Purtroppo, mettendo da parte l'aspetto puramente concettuale, non mi ha saputo emozionare né coinvolgere. Va bene che non amo particolarmente i musical, ma qui si canta - tra una sigaretta e l'altra - vecchie canzoni noiose, in scene realizzate (volutamente?) male e che sembrano montate a caso. Al di là della malinconica riflessione sul suo senso, è un film mi ha lasciato poco è nulla e mi ha fatto inevitabilmente domandare se questo sequel fosse davvero necessario.

Film

Nosferatu

di Robert Eggers

Approcciandomi a questo film con così tante aspettative, più cresceva l’attesa, più prendeva forma la possibilità di una delusione. Robert Eggers è uno dei registi contemporanei che più apprezzo, e la sua rilettura del Nosferatu di Murnau, una delle opere più importanti della storia del cinema, mi è sembrata fin da subito una sfida affascinante ma assai pericolosa. Ma d’altronde, chi meglio di lui poteva raccogliere un’eredità così impegnativa? L'estetica gotica e crepuscolare di Eggers, la sua passione per il folklore, la mitologia e il cinema espressionista, sembravano adattarsi perfettamente a omaggiare il capolavoro di Murnau, già ripreso da Herzog nel 1979 con Klaus Kinski nel ruolo del vampiro.

La storia è conosciuta. Non avendo i diritti per una trasposizione cinematografica del Dracula di Bram Stoker, Murnau cambiò i nomi e le location rispetto al romanzo originale. La vedova di Stoker però lo sgamò e ottene la distruzione di tutte le copie del film. Fortunatamente una copia si salvò e la pellicola del 1922 è potuta arrivare fino ai giorni nostri.

La trama del film di Eggers, dunque, segue quella del Dracula originale, offrendo poche sorprese a chi già conosce la storia. Forse, proprio questa prevedibilità rappresenta l'unico punto debole del film. Se c’è un elemento che distingue questa versione dalla narrazione dell’opera originale, risiede nella meticolosa ricostruzione storica del folklore legato al vampiro e, soprattutto, nell’attenzione rivolta al rapporto tra la protagonista femminile e la creatura della notte. È proprio questa dinamica, carica di tensione erotica e profondità emotiva, a rappresentare il cuore pulsante del racconto.

Nella Germania del 1833, Thomas Hutter (Nicholas Hoult), giovane agente immobiliare, viene mandato in un luogo sperduto della Romania. Il suo compito è quello di far firmare al Conte Orlok (Bill Skarsgard), un nobile della Transilvania che vive in un castello isolato, il contratto di acquisto di una vetusta dimora signorile che ha comprato nella città di Wisborg. In realtà il Conte Orlok è un antico vampiro ossessionato da Ellen (Lily Rose Depp), la giovane moglie di Hutter, che inconsapevole delle sue doti parananormali, lo ha risvegliato dal suo sonno eterno attirando su di sé l’oscura attenzione del vampiro. Determinato a raggiungerla, Orlok abbandona il castello, e a bordo di un nave arriva a Wisborg portando con sé una scia di morte e disperazione.

La versione di Eggers è fedele, ma al tempo stesso profondamente personale. Dal punto di vista estetico, è un'opera impeccabile, caratterizzata da una meticolosa attenzione alle inquadrature, alla fotografia e a ogni minimo dettaglio. I colori, volutamente desaturati, conferiscono al film un aspetto che richiama i toni virati tipici dei film muti degli anni Venti, evocando un fascino d’altri tempi. La scena dell'arrivo di Thomas nel villaggio rumeno è resa con un’atmosfera sospesa e spettrale, il suo ingresso al castello con il Conte Orlok che lo accoglie trasuda di orrore e marciume. Azzeccata l'idea di non mostrare subito il volto del vampiro, così come ho apprezzato anche il modo in cui Eggers ha reinterpretato il personaggio, discostandosi dalle versioni precedenti e traendo ispirazione dall’iconografia di Vlad II di Valacchia: un vampiro con dei baffoni e il corpo logorato dal peso dei secoli.

Conoscendo a fondo la storia di Dracula e le innumerevoli rivisitazioni che ne sono state fatte, il fascino di questo film risiede nell'estetica decadente e nell'angosciante atmosfera opprimente che Eggers ha saputo infondere in ogni scena. Realizzando un'opera che sognava fin dall'infanzia, il regista propone un vampiro che, attingendo alle radici del folklore, incarna la malattia, la morte e il sesso in una forma crudele, brutale e spietata, restituendo a questa figura mitica la sua carica più malevola e disturbante.

Convincenti le interpretazioni dei protagonisti con il grande Willem Dafoe nei panni del professor Von Franz e una diafana e languida Lily-Rose Depp, brava a esprimere la zona d'ombra e il tormento interiore causato dell'attrazione morbosa, oscura e irresistibile per un vampiro che incarna la morte, la malattia e il male assoluto.

Il male nasce dentro di noi o viene dall’aldilà?

Alla fine mie aspettative sono state pienamente soddisfatte. Un film che richiede senza dubbio una seconda visione per coglierne appieno tutte le sfumature.

ll fotogramma finale è arte.

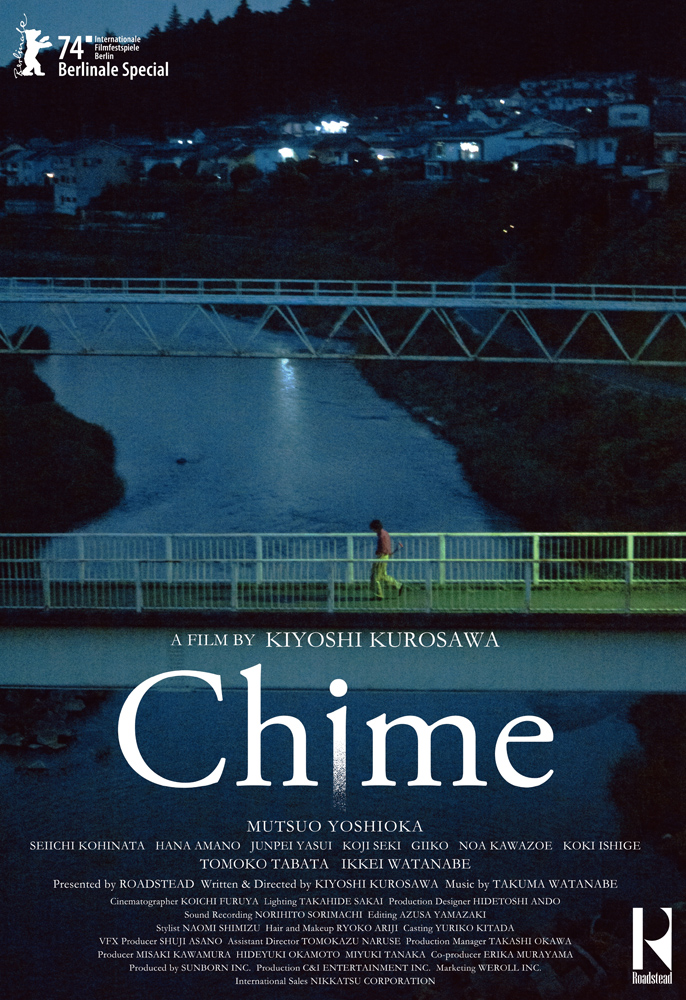

Chime

di Kiyoshi Kurosawa

Noto per il suo approccio unico e autoriale al genere horror giapponese con opere come Cure e Pulse, il regista e sceneggiatore Kiyoshi Kurosawa firma Chime, un mediometraggio di 45 minuti concepito per promuovere Roadstead, una nuova piattaforma di streaming giapponese.

Presentato in anteprima alla Berlinale 2024, Chime condensa in meno di un’ora tutta la maestria del regista nel creare tensione, alienazione e un’inquietudine sottile e persistente.

La storia vede come protagonista un insegnante di cucina francese (Mutsuo Yoshioka) che dopo aver assistito al suicidio di uno dei suoi studenti, viene contaminato da una follia omicida che lo porta a perdere il controllo sulla propria mente e sulle sue azioni.

Kurosawa ha la straordinaria capacità di evocare il terrore attraverso dettagli minimi e apparentemente insignificanti: l'ombra dietro una tenda, il riflesso in una finestra, il suono di un condizionatore. Un esempio perfetto di questa tecnica si trova nella scena in cui il protagonista pranza con la famiglia, e la moglie si alza improvvisamente per gettare un intero sacco di lattine nel secchione. Questo gesto, che si ripete nel corso del film, non solo provoca un rumore fragoroso, ma riesce a suscitare un senso di profonda inquietudine. La tensione, pur rimanendo nascosta sotto la superficie, diventa palpabile, infondendo un'ansia persistente che cresce con ogni ripetizione del gesto, fino a diventare decisamente disturbante.

Un altra scena, in cui apparentemente non succede nulla ma la tensione sale alle stelle, è quella finale in cui il protagonista esce di casa per vedere chi ha suonato al citofono venendo sovrastata da un rumore alieno e dissonante che amplifica il disagio interiore del personaggio

Kurosawa, fedele al suo stile, costruisce un orrore che non viene mostrato, non si manifesta in modo esplicito, ma si insinua silenziosamente, restando percepibile a livello emotivo. Il sonoro diventa il fulcro della narrazione con rumori amplificati, suoni discordanti e il silenzio stesso che si trasformano in strumenti per creare disagio. Chime è un piccolo gioiello di paranoia, un concentrato di inquietudine che dimostra ancora una volta come Kurosawa sia capace di trasformare l’ordinario in un’esperienza straordinariamente perturbante.

L'innocenza

di Hirokazu Kore'eda

L'Innocenza, titolo italiano scelto per Monster, è il primo film che vedo di Hirokazu Kore'eda, regista giapponese conosciuto per Nobody Knows, Father and Son e Un affare di famiglia. Vincitore al 76° Festival di Cannes del premio per la migliore sceneggiatura, il film si avvale della scrittura di Sakamoto Yûji e della colonna sonora di Ryuichi Sakamoto, il celebre compositore, scomparso poco tempo dopo la sua uscita.

La film racconta la storia di Minato, un ragazzino di 11 anni che ha perso il padre e vive solo con la madre. Un giorno, tornato da scuola visibilmente turbato, Minato inizia a comportarsi in modo strano. La madre, preoccupata, si precipita a scuola venendo a sapere che un insegnante gli ha messo le mani addosso. La verità però è diversa da come ci viene raccontata.

L'Innocenza è un film emotivamente complesso che racconta la stessa storia da tre diverse prospettive: quella di una madre preoccupata, quella di un insegnante accusato di molestie e quella di due bambini il cui rapporto evolve da una semplice amicizia a un legame più profondo e ambiguo. Nella prima parte Kore'Eda descrive l'ipocrisia e la rigidità di una società giapponese contemporanea spesso più attenta a preservare la facciata rispettabile e l'onore piuttosto che indagare la verità. La seconda parte, in cui gli elementi del puzzle si ricompongono, si concentra sul mondo dei bambini. È qui che emergono le sfumature più intime della storia: i sentimenti nascosti, la vulnerabilità e la complessità del legame tra Minato e Yori, l'altro bambino protagonista della storia, preso di mira perché effemminato. Il regista giapponese, con delicatezza e profondità, racconta il passaggio dall’innocenza dell’infanzia, l'incomprensioni delle relazioni, e il peso delle apparenze, lasciandoci con una verità che si dimostra ingannevole, soggettiva, e mai definitiva, in cui ognuno diventa il "mostro" dell'altro.

Film

MadS

di David Moreau

MadS è un film del 2024 diretto da David Moreau, regista francese conosciuto per aver diretto film come Them e The Eye.

Il film è una variazione sul tema degli zombie e vede un giovane di "buona" famiglia, Romain (Milton Riche), che dopo essersi rifornito di droga dal suo abituale spacciatore, tornando a casa in macchina soccorre una ragazza ferita lungo la strada. Salita sulla sua auto, la donna, che pare essere uscita da un ospedale, inizia a dare di matto pugnalandosi alla gola e contaminando il giovane con il suo sangue. Da qui in avanti Roman inizia a non capirci nulla e la sua vita, insieme a quella delle sua ragazza, Anaïs (Laurie Pavy), e dell'amica Julia (Lucille Guillaume), precipita nella follia di una notte da incubo.

MadS ha la peculiarità di essere stato girato interamente in piano sequenza, ovvero in presa diretta, senza stacchi visibili né montaggio tradizionale. È una sfida tecnica che richiede una grande coordinazione tra regista, attori, operatori di macchina e tecnici, poiché ogni movimento deve essere perfettamente sincronizzato. Ovviamente, nel film sono presenti tagli nascosti, perché sarebbe estremamente complicato, soprattutto in un film d’azione, girare un’intera pellicola senza interruzioni.

In MadS, il piano sequenza non è solo una scelta stilistica ma viene usata per amplificare la tensione e il dinamismo generando una sorta di incubo sensoriale dove i mutamenti psicofisici dei tre protagonisti diventano il fulcro della narrazione. Già alterati dall’uso di droghe, i ragazzi si contagiano con il virus come in una staffetta delirante, correndo per le strade, urlando, piangendo, ridendo, e trasformandosi lentamente in creature bestiali assetate di sangue. La loro follia, oltre che dalla telecamera, è seguita da agenti speciali in tute anticontaminazione in una caccia adrenalinica.

Il film si sviluppa come un trip allucinogeno, con dialoghi ridotti all’essenziale. I protagonisti – giovani ricchi, viziati, annoiati e abbandonati a loro stessi – ricevono il distaccato aiuto solo dalla voce registrata di un bot in macchina o in ascensore, e dalla voce impersonale e insistente della signorina del call center della videosorveglianza. Probabilmente, la scena in cui Romain corre in bicicletta venendo pressato a inserire il codice di sicurezza per disattivare l’allarme di casa sotto la minaccia di un intervento della polizia, è quella che mi ha messo più ansia.

Buona l'interpretazione dei tre attori, con una menzione speciale per Laurie Pavy, che nella sua corsa folle e delirante regala una ottima performance.

A metà strada tra "La città verrà distrutta all’alba" e "Lola corre", MadS, prodotto da Shudder, il servizio di streaming dedicato al genere horror, ci regala un otimo film per chi cerca una serata adrenalinica e piena di intrattenimento horrorifico.

Astenersi per chi è alla ricerca di pellicole più psicologiche o profonde.

Loma

How Will I Live Without A Body?

Loma è il progetto musicale di Emily Cross, Dan Duszynski e Jonathan Meiburg, un trio nato in Texas all'attivo dal 2017. How Will I Live Without A Body? è il titolo del loro terzo album, registrato interamente in un'ex falegnameria sulla costa meridionale dell’Inghilterra. È lì che i tre si sono riuniti, dopo essersi sparsi in paesi diversi per seguire percorsi personali e artistici.

La musica dei Loma è riflessiva, malinconica e minimale. Un post rock con attitudini folk, che evoca atmosfere intime e sognanti. Le sonorità mi hanno ricordato i Low, mentre la voce eterea e sussurata di Emily Cross me la avvicinano alla Gibbons dei Portishead. Niente di nuovo ed eclatante, ma è proprio nella loro semplicità che queste canzoni si sono insinuate lentamente in profondità rivelando nuovi dettagli a ogni ascolto.

Brani come "How It Starts", "Swallowed a Stone", e "Unbraiding" sono quelli che ho preferito ma in realtà l'intero disco emerge per la sua crepuscolare bellezza.

Un album affascinante, ideale per un viaggio musicale notturno e contemplativo.

Musica

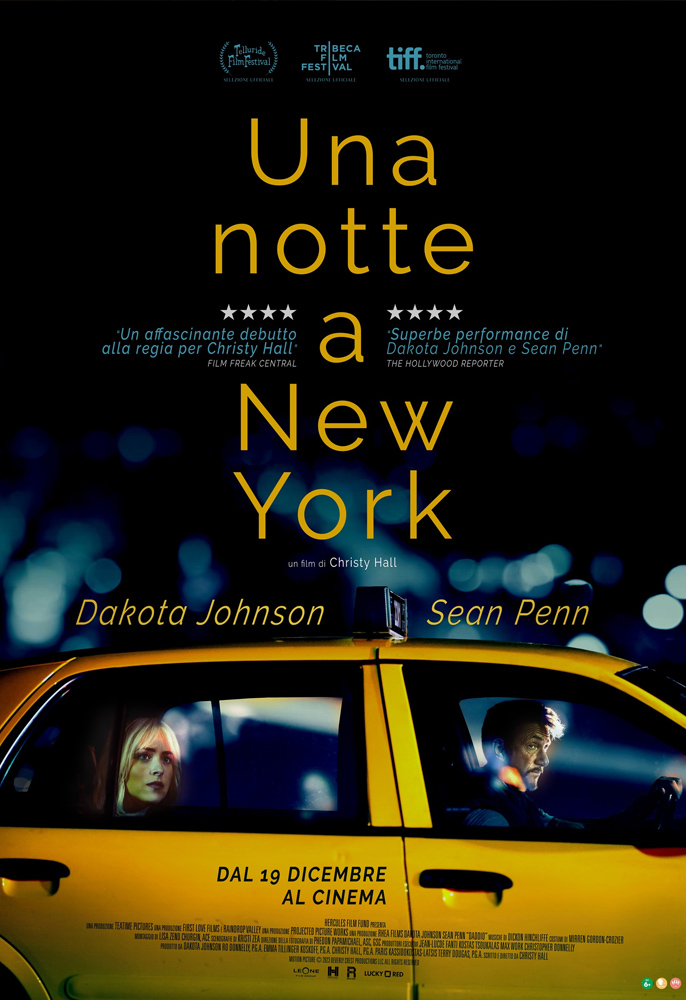

Una notte a New York

di Christy Hall

Una notte a New York, titolo italiano scelto per il film Daddio, segna l’esordio alla regia di Christy Hall, già nota per il suo lavoro come sceneggiatrice.

La storia è abbastanza semplice e ha la particolarità di essere ambientata quasi interamente nell’abitacolo di un taxi. Una giovane donna (Dakota Johnson), appena atterrata all’aeroporto JFK di New York, prende un taxi per tornare a casa dopo un viaggio in Oklahoma, dove è andata a trovare sua sorella. Alla guida del taxi c’è un uomo maturo, un pò burbero e un pò piacione (Sean Penn) che si mette a fare due chiacchiere mentre si dirige verso Manhattan. Complice un incidente che prolunga il tragitto più del previsto, la corsa si trasforma in un dialogo intenso in cui i due estranei, che sembrano inizialmente avere poco in comune, si aprono l’uno all’altra, condividendo frammenti delle loro vite. Tra confessioni e battute pungenti, il confronto evolve in una sorta di scontro generazionale e di genere, in cui si affrontano temi come il desiderio di connessione, il senso di perdita e le dinamiche di potere tra uomini e donne.

Oltre al mitico Taxi Driver, il film di Christy Hall non è il primo a essere ambientato in un taxi. Tuttavia, la regista, che firma anche la sceneggiatura, trasforma l’abitacolo in una sorta di confessionale, dove si svolge quello che somiglia a una seduta di terapia improvvisata tra un affascinante boomer e una attraente millennial. Certo, sentire discorsi profondi e riflessioni filosofiche tra due sconosciuti in un taxi, se lo si paragona all'esperienza che potrebbe avere una ragazza che dall'aeroporto di Fiumicino prende un taxi per andare alla Garbatella, rende ancora più evidente quanto l’incontro nel film sembri forzatamente artificioso. C'è da dire che Sean Peen e Dakota Johnson sono davvero bravi. Non è una sorpresa per il primo, veterano del grande schermo, che dà vita a un personaggio complesso, a metà tra il paterno e il predatore, capace di essere inquietante e rassicurante al tempo stesso. Lo è invece per la Johnson, che riesce a rendere con autenticità una donna forte e determinata, ma allo stesso tempo profondamente vulnerabile, catturando perfettamente le sfumature di un personaggio scritto con sensibilità.

In conclusione, il film di Hall, pur muovendosi su un un incontro un pò inverosimile, trova nei suoi interpreti e nei loro dialoghi la forza per mantenere vivo l’interesse dello spettatore per tutta la durata e il film.

Film

Heretic

di Scott Beck e Bryan Woods

Heretic, l'ultima produzione di A24, è un horror psicologico a tema religioso.

Diretto da Scott Beck e Bryan Woods, già noti per "A Quiet Place", il film affronta temi come la fede e il libero arbitrio, rovesciando i cliché dell’horror religioso, dove i fanatici perseguitano le vittime di turno. Qui accade l'esatto contrario.

La storia segue due giovani missionarie della chiesa mormone, sorella Paxton (Chloe East) e sorella Barnes (Sophie Thatcher), che girano per una piccola città del Colorado, andando di porta in porta nella speranza di convertire gli abitanti. In una serata piovosa, le due missionarie decidono di bussare alla porta di una casa isolata. Accolte dal carismatico sig. Reed (Hugh Grant) che con una scusa le invita a entrare in casa, le due ragazze si rendono presto conto di essere cadute in una trappola, oscura e manipolativa.

Il film si divide essenzialmente in due parti distinte. La prima è un thriller giocato sull'ambiguità e sulla tensione, con dei dialoghi affilati, un’atmosfera tesa e una regia che sa valorizzare i silenzi e gli sguardi. Nella seconda metà, invece, il film cambia marcia, abbracciando completamente il genere horror. L'atmosfera precipita in un crescendo di terrore, con le due protagoniste costrette a confrontarsi con la messa alla prova della loro fede, intrappolate in una casa che si trasforma in un labirinto infernale.

Interessante la riflessione sulla natura della fede e del libero arbitrio, così come provocatorio, e per certi versi divertente, il paragone con le diverse edizioni del Monopoli, Guerre Stellari e Creep dei Radiohead (spunti e influenze mi erano già noti) per sostenere che la maggior parte delle religioni non sono altro che adattamenti l'una dell'altra. Certo, qualche fedele potrebbe offendersi, ma del resto, il titolo del film mi pare sia abbastanza esplicito.

Per il resto la regia di Beck e Woods è solida, con una gestione sapiente dei tempi narrativi nella prima parte e un uso abile degli spazi claustrofobici nella seconda. Brave le due attrici, Chloe East che interpreta la sorella ingenua a timorosa, e Sophie Thatcher, la sorella più carismatica e dallo sguardo profondo, che spicca per la sua fresca bellezza. Il vero mattatore del film è però Hugh Grant che offre una grande performance attoriale, interpretando con ironia e sottile inquietudine un folle teologo che si diverte a manipolare le due giovani missionarie, orchestrando un disturbante gioco psicologico.

"Heretic" è un film che esplora temi di prevaricazione psicologica, sfruttando il contesto religioso come un veicolo per parlare di manipolazione e controllo. Con il suo mix di tensione, riflessioni filosofiche e atmosfera cupa, il film si è rivelato uno dei più interessanti dell'anno. In Italia uscirà a febbraio del 2025.

Film