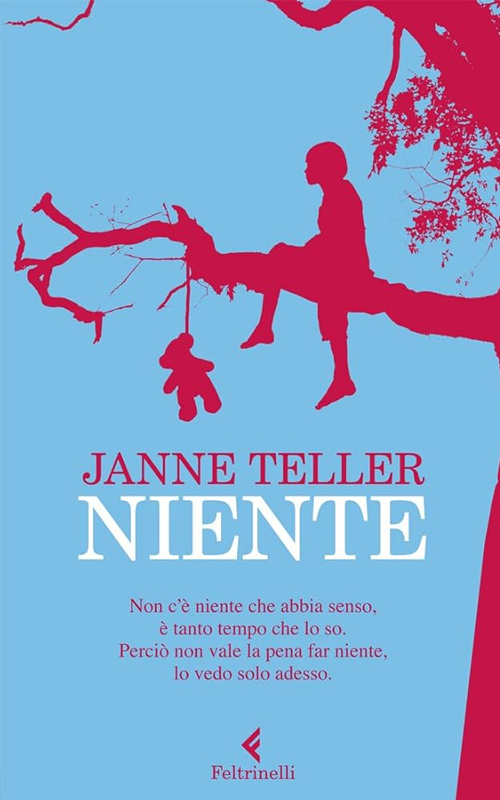

Niente

Janne Teller

Ho appena finito di leggere un romanzo breve ma particolarmente intenso, Niente di Janne Teller, autrice danese. Edito da Feltrinelli — ma in precedenza pubblicato da Fanucci con il titolo L'innocenza di Sofie — è un libro affascinante e disturbante insieme, in cui un gruppo di adolescenti si interroga sul significato della vita.

In una tranquilla cittadina danese, un ragazzo di tredici anni, Pierre Anthon, un giorno dichiara senza mezzi termini: "Non c’è niente che abbia senso, è tanto tempo che lo so. Perciò, se niente ha senso, è meglio non far niente piuttosto che qualcosa". Da quel momento lascia la scuola e, come un moderno Barone rampante, si arrampica su un albero vicino all’edificio, deciso a non scendere più. I compagni di classe cercano di farlo tornare sui suoi passi, ma Pierre Anthon è irremovibile: "È tutto inutile! Perché tutto comincia solo per finire. Nel momento in cui siete nati avete cominciato a morire. È tutta una commedia basata sulla finzione. Si tratta solo di vedere chi è il più bravo a far finta".

Turbati da questa provocazione radicale, i suoi compagni decidono di mostrargli che si sbaglia, dando vita a un piano assurdo e inquietante. Raccolgono oggetti che "significano qualcosa" per ciascuno — all’inizio innocui, come una canna da pesca, un pallone, un paio di sandali — ma ben presto la ricerca del "significato" scivola verso il grottesco e il tragico. Le regole diventano sempre più crudeli, gli oggetti sempre più intimi, fino a toccare ciò che non si dovrebbe mai toccare.

La "catasta del significato" cresce, le tensioni si moltiplicano, e l’assenza degli adulti pesa come un giudice silenzioso. Il gioco si trasforma in un rituale collettivo di perdita e ossessione, fino all’inevitabile implosione finale.

Niente è un romanzo che disturba perché costringe a guardare dentro l’abisso del senso, o meglio, della sua assenza. Oggetto di censure in diverse parti del mondo per il suo presunto eccesso di pessimismo e nichilismo — qualcuno lo ha persino accusato di poter spingere i più fragili al suicidio — il libro è una parabola crudele e lucidissima sull’adolescenza come terreno di scoperta e smarrimento, dove il bisogno di dare significato alle cose si scontra con il sospetto che quel significato non esista affatto.

Personalmente, forse perché sono un adulto che ha imparato a convivere con il vuoto esistenziale (uno dei libri che più ho amato in adolescenza è La Nausea di Sartre, per la cronaca), non mi sono sentito particolarmente turbato da questa lettura. Ma posso comprendere come, per un adolescente più sensibile, l’impatto possa essere profondo. Nel romanzo della Teller, i ragazzi della classe sentono il bisogno di rispondere al nichilismo assoluto del loro compagno sull’albero e, in assenza di figure adulte — sempre lontane, anonime, quasi invisibili — si trasformano in una sorta di setta. La loro ricerca di verità degenera in un esperimento sociale degno de Il signore delle mosche di Golding. La "catasta del significato" diventa così il simbolo di un’ossessione collettiva, un altare su cui sacrificare pezzi di sé pur di sentirsi vivi.

Niente, titolo più che mai azzeccato, è un libro profondamente nichilista che ci mette di fronte a domande universali: se nulla ha senso, perché continuare ad andare a scuola, lavorare, procreare? Parafrasando il "produci, consuma, crepa" dei CCCP, che senso ha tutto questo? Non voglio addentrarmi in questioni troppo filosofiche — anche perché credo che, a un certo punto, ciascuno di noi trovi o si convinca di aver trovato il proprio significato. In fondo, non è proprio questo il ruolo della religione?

Il fatto che Janne Teller affidi un peso così grande a dei ragazzi, simbolo di purezza e innocenza, amplifica il disagio. La loro fame di senso si trasforma in crudeltà, fanatismo, perdita di empatia. La scrittrice mette in scena l’età dell’innocenza come un laboratorio del male necessario, un luogo dove il pensiero si fa gesto e il gesto diventa violenza.

Niente è una riflessione sulla fine dell’infanzia e sull’impossibilità di dare risposte definitive. Lascia un vuoto, non offre conforto, ma costringe a guardare il mondo con occhi nuovi — forse più disillusi, ma anche più consapevoli.

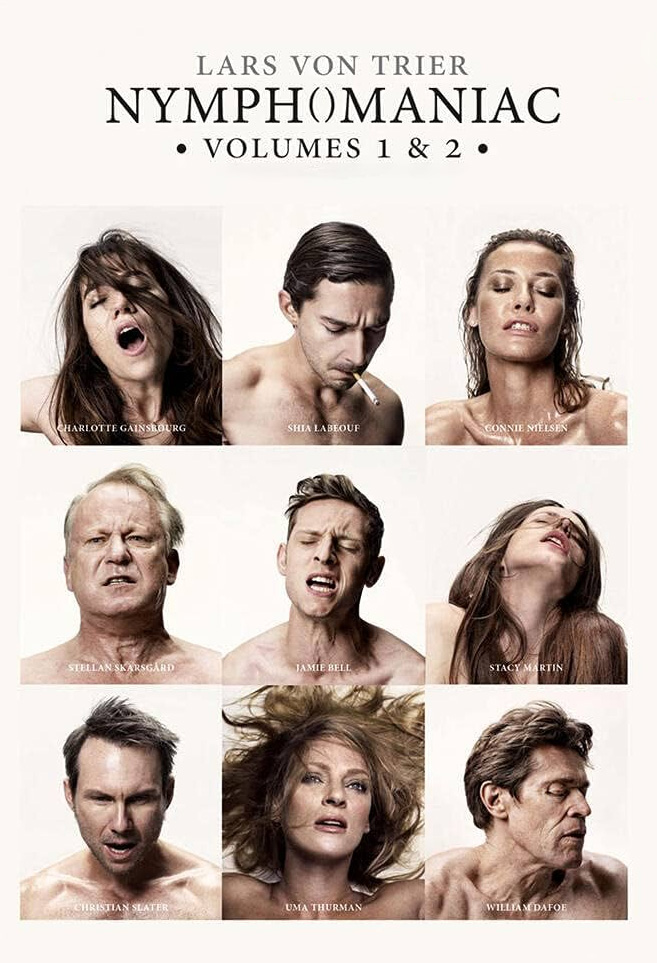

Nymphomaniac

di Lars von Trier

Nymphomaniac, il film scritto e diretto da Lars von Trier nel 2013, che insieme ad Antichrist e Melancholia conclude la cosidetta "trilogia della depressione", è un film decisamente impegnativo. Sia per la durata, il tema e la messa in scena.

Presentato al Festival di Berlino 2014 e poi alla Mostra di Venezia, il film, a causa della sua lunghezza (all'incirca quattro ore) è stato diviso in due pellicole distinte e proiettato nelle sale con diversi tagli. Successivamente è stato distribuito, in DVD e BlueRay, la director's cut, la versione definitiva voluta dal regista danese, sempre divisa in due film, ma della durata complessiva di circa cinque ore e mezza.

Io, ovviamente, mi sono visto la versione definitiva. La versione dove, oltre ai dialoghi nella loro interezza, ci sono le scene di sesso, che tanto hanno fatto scalpore e scandalo, mostrate in modo esplicito.

Diviso in otto capitoli più un epilogo, Nymphomaniac è la storia di Joe (interpretata da Charlotte Gainsbourg), una donna che si definisce "ninfomane". Ritrovata in un vicolo, sanguinante e piena di contusioni dal vecchio Seligman (Stellan Skarsgård), accetta di essere portata a casa dell'uomo per farsi curare. Tra una tazza di tè e un letto in cui riposare, Joe decide di confidargli la sua vita, iniziando dal periodo giovanile (interpretata da Stacy Martin). Nel lungo racconto emergono le prime esperienze sessuali, i rapporti compulsivi e le relazioni emotivamente distaccate, in un percorso che ripercorre la sua evoluzione erotica fin dall’infanzia.

Dopo l’horror di Antichrist e la fantascienza apocalittica di Melancholia, con Nymphomaniac Lars von Trier affronta il tema della pornografia. Ma attenzione, non si tratta di un film pensato per suscitare eccitazione. Le scene di sesso, pur esplicite e con i genitali in primo piano, non hanno nulla di seducente o invitante. Sono atti compulsivi, freddi, quasi meccanici, più vicini a una fame bulemica che a un piacere condiviso. Von Trier utilizza il sesso come strumento narrativo e provocatorio, un’esca per attirare lo spettatore, così come il pescatore fa con i pesci. E lo fa con una consapevolezza calcolata, basti pensare alla campagna promozionale del film, con i poster degli attori ritratti nel momento dell’orgasmo, che generò scandalo e curiosità in parti uguali.

Le scene più spinte – amplessi con doppia penetrazione, fellatio, sadomasochismo – non sono state girate dagli attori principali. Come ha spiegato al tempo la produttrice Louise Vesth, questi simulavano i rapporti, mentre le controfigure (probabilmente degli attori porno) li eseguivano realmente. In fase di montaggio, grazie alla post-produzione digitale, i due materiali venivano fusi in un’unica immagine.

Tolte le scene di sesso, che rientrano nella narrazione e che dopo un pò passano in secondo piano, la scena che mette davvero alla prova lo spettatore è probabilmente quella dell’aborto autoindotto da Joe, girata senza filtri né anestesia. Una sequenza cruda e disturbante, reso ancora più insostenibile dagli inserti radiografici. È uno dei tanti esempi di come Von Trier porti il corpo femminile al limite, privandolo di qualsiasi grazia per mostrarne la sofferenza e la disperazione.

Al di là delle provocazioni, il film è un’esplorazione cupa e spietata della sessualità femminile, decisamente al negativo. Joe si racconta senza filtri, svelando un percorso segnato da alienazione, dolore e incomprensioni. È anaffettiva, egoista, crudele. Rifiuta l’amore considerandolo una debolezza, un ostacolo al desiderio. Non a caso, con Jerome – l’uomo più importante della sua vita, da cui avrà una gravidanza indesiderata – non riesce a provare orgasmo. Ciò che sperava fosse una cura alla depressione si rivela invece la malattia stessa: il sesso come dipendenza, come voragine che alimenta frustrazione e insoddisfazione. Da qui la deriva verso esperienze sempre più estreme, fino al coinvolgimento nella criminalità.

Seligman, il suo interlocutore, rappresenta l’altra faccia, quella più razionale e logica. Ascolta con calma, interviene con divagazioni filosofiche, religiose, matematiche. Paragona la vita di Joe a Bach, ai numeri di Fibonacci, al fly fishing, cercando sempre un appiglio razionale che gli permetta di assolverla, di ricondurre il caos a un ordine che in realtà non esiste.

Sul piano tecnico, Von Trier alterna cinepresa a mano, split screen, bianco e nero, sovrimpressioni, costruendo un linguaggio visivo frammentato ma coerente. A risaltare è soprattutto la direzione degli attori. Charlotte Gainsbourg offre una prova intensa, mentre Stacy Martin porta sullo schermo la fase giovanile di Joe con sorprendente naturalezza. Tra i comprimari spiccano Uma Thurman in una scena memorabile, otto minuti di pura disperazione nei panni di una moglie tradita, e Christian Slater nel ruolo del padre di Joe. Accanto a loro Shia LaBeouf che interpreta Jerome, Jamie Bell, Connie Nielsen, una giovanissima Mia Goth alla sua prima esperienza cinematografica, e l’immancabile Willem Dafoe. Un cast internazionale, eterogeneo e sorprendentemente compatto.

Arrivati alla fine di questa maratona, resta la sensazione di aver assistito a un film ambizioso, imperfetto, sfrontato. Nymphomaniac è politicamente scorretto, la protagonista viene descritta come una donna moralmente riprovevole, e il sesso non è mai liberazione ma malattia. Non stupisce che Von Trier sia stato accusato di misoginia, ma al tempo stesso bisogna riconoscergli il coraggio di spingersi oltre i confini del cinema, sfidando lo spettatore. In fondo, più che sul sesso, Nymphomaniac è un film sull’isolamento e la solitudine. Il finale, che capovolge il ruolo di Seligman, non offre alcuna redenzione. Un pugno nello stomaco che ti lascia senza fiato.

È un’opera che non lascia indifferenti. Disturbante, spietato, a tratti respingente, ma capace di imprimersi con forza. Nel bene e nel male.

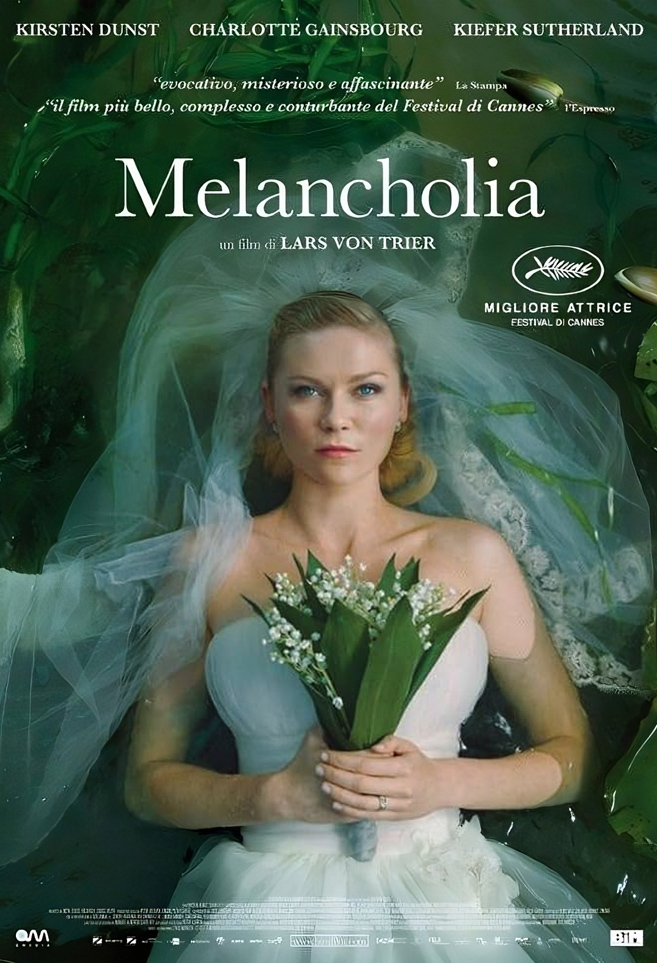

Melancholia

di Lars von Trier

Dopo aver decostruito l'orrore con Antichrist, Lars von Trier decide di utilizzare la fantascienza, trasformandola in una tragedia privata e universale con il suo solito stile drammatico e introspettivo. Melancholia è il secondo film della cosiddetta trilogia della depressione, e come ogni sua opera, è tutto fuorché conciliatorio.

Melancholia racconta la storia di due sorelle, Justine (Kirsten Dunst) e Claire (Charlotte Gainsbourg), nel momento in cui un misterioso pianeta minaccia di collidere con la Terra. Diviso in due parti, il film si apre con una sequenza di immagini al rallentatore, veri e propri quadri in movimento sospesi tra bellezza e presagio.

Nella prima parte assistiamo al matrimonio di Justine con Michael (Alexander Skarsgård), figlio del suo capo (Stellan Skarsgård). Justine inizialmente appare radiosa, ma con il passare del tempo il ricevimento sontuoso si svuota di senso, e la sposa — tra una madre sprezzante (Charlotte Rampling) e un padre ubriaco (John Hurt) — comincia a isolarsi e a mostrare segni di ansia e tristezza, fino a sabotare il proprio matrimonio.

Nella seconda parte, Claire ospita Justine a casa sua, ormai sprofondata in una forte crisi depressiva, cercando di prendersene cura. Il pianeta — chiamato Melancholia — si avvicina, e mentre John (Kiefer Sutherland), marito di Claire, prova a rassicurare tutti, convinto che passerà vicino alla Terra senza conseguenze, Justine sembra accogliere l’inevitabile con una calma inquietante, come se avesse sempre saputo che l’umanità è in procinto di scomparire per sempre.

Melancholia non è un film sulla fine del mondo, ma sulla depressione. L’evento cosmico che incombe — il pianeta che si avvicina alla Terra — è solo un riflesso, gigantesco e silenzioso, dello stato mentale di Justine. Un malessere che si insinua fin dall’inizio e cresce scena dopo scena, fino a coincidere con la catastrofe finale.

Lars von Trier ha più volte dichiarato di aver concepito Melancholia durante un periodo particolarmente buio della sua vita. Non sorprende, quindi, che il film ne porti addosso il peso e la grazia disturbata. Lo stesso vale per Kirsten Dunst, che ha attraversato momenti simili e che qui ci regala una prova attoriale senza filtri, senza protezioni. Non recita, si espone. Ed è proprio questa nudità emotiva a renderla così magnetica. La sua performance — premiata a Cannes — è magistrale. Sublime in abito da sposa, immersa nell’acqua come una moderna Ofelia. Un’icona decadente, bellissima e inerme.

La depressione non viene mai spiegata, ma mostrata nel suo effetto paralizzante. Justine non riesce a reagire, a partecipare, nemmeno a camminare. E intorno a lei, tutto si fa inconsistente. Un ricevimento nuziale che si svuota di senso, una famiglia disfunzionale fatta di assenze, cinismo e incapacità d’amore. Persino il suo capo, simbolo di un capitalismo predatorio e indifferente, che arriva a chiederle di lavorare il giorno delle nozze.

Visivamente, Melancholia è un capolavoro. La fotografia trasforma ogni inquadratura in un sogno a occhi aperti. L’apertura, con le note solenni del Tristano e Isotta di Wagner, è un prologo pittorico che condensa in pochi minuti tutta l’estetica del film. È la fine del mondo vista come arte, come arresto del tempo.

Nella prima parte, durante il matrimonio, sembra di rivedere il Festen di Vinterberg. La macchina da presa di von Trier si muove intrusiva, straniante, restituendo il ritratto di una borghesia svuotata e sull’orlo del collasso. Nella seconda, con l’avvicinarsi del pianeta, tutto si fa più intimo, più fisico, più immobile. Claire diventa la nuova protagonista, cerca di prendersi cura della sorella, ma si ritrova impotente. Suo marito John — razionale, insensibile, sicuro della scienza — si rivelerà l’anello più debole, dimostrandosi un vigliacco. Claire, forte e razionale nella prima parte, si disintegra — molto brava anche la Rampling — mentre Justine, fragile e disfunzionale, si fa roccia. Non combatte, non spera, ma accetta, in maniera liberatoria. "La Terra è cattiva, non dobbiamo addolorarci per lei", dice. Una frase che non è solo il pensiero di Justine, ma l’intera poetica di von Trier.

In mezzo a loro c’è Leo, il bambino. Non ancora corrotto, non ancora formato, osserva il mondo che cade a pezzi e si affida alla zia “spezzacciaio”. Sarà proprio lui a riconoscere per primo quella forza nascosta in Justine, quella capacità di vedere al di là dell’ovvio, e scegliere lei come guida per il suo ultimo viaggio.

Il finale, annunciato sin dall’inizio, arriva con la potenza visiva di un’incudine nel silenzio. Nessuna fuga, nessuna salvezza, nessuna redenzione. Solo bellezza e devastazione. Eppure, qualcosa resta. Una forma di pace, o forse di verità. Un’accettazione lucida del fatto che, come nella mente di chi soffre, non c’è via di fuga. La fine è già scritta. E Lars von Trier ce la mostra con la serenità gelida di chi ha sempre saputo che il mondo è destinato a finire.

Melancholia non è solo cinema, è qualcosa che rimane dentro. Un’esperienza totalizzante che mi colpito nel profondo. Per me, un capolavoro assoluto.

Film

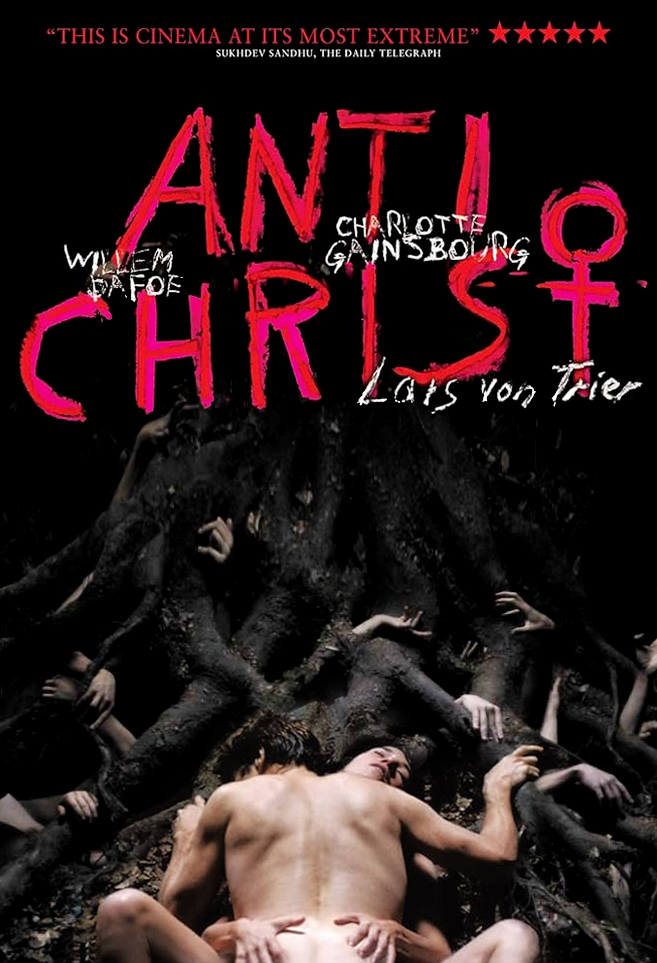

Antichrist

di Lars Von Trier

Lars Von Trier è considerato uno dei più trasgressivi registi contemporanei. Un autore estremamente divisivo e allergico a ogni forma di compromesso. Per alcuni un genio provocatore, per altri un narcisista e un misogino compiaciuto. Personalmente, fin dai tempi di The Kingdom — la serie televisiva surreale degli anni novanta — il suo cinema esercita su di me un’attrazione magnetica. Idioti, Dogville e Dancer in the Dark restano, a mio avviso, tra le sue opere più significative. L’ultimo suo film che avevo visto era Il grande capo, poi l'ho perso di vista. Ora, con la giusta disposizione d'animo, ho deciso di recuperare la tanto discussa "trilogia della depressione", iniziando proprio da Antichrist, film controverso e urticante che ha diviso pubblico e critica fin dalla sua uscita.

Presentato al Festival di Cannes nel 2009, Antichrist scatenò fin da subito un acceso dibattito. La proiezione fu accolta da una pioggia di fischi e critiche feroci, soprattutto per alcune scene di sesso esplicito e per la brutale violenza che esplode nel finale del film. La conferenza stampa non contribuì certo a stemperare il clima. Von Trier, nel suo consueto stile provocatorio, si autoproclamò "il miglior regista del mondo" e dichiarò di non dover spiegazioni a nessuno, perché "Dio gli parlava personalmente". Tra sconcerto e imbarazzo, alcuni giornalisti lasciarono la sala. Il film venne escluso dal palmarès, tranne che per il premio alla Miglior Attrice assegnato a Charlotte Gainsbourg. Antichrist diventò immediatamente un caso mediatico e culturale, che ancora oggi continua a dividere.

Il film è suddiviso in un prologo, quattro capitoli — Dolore, Pietà, Disperazione e I tre mendicanti — e un epilogo, quasi fosse un dramma teatrale, ma costruito con l’estetica allucinata di un incubo visivo. La trama ruota attorno a due soli personaggi, una coppia (Willem Dafoe e Charlotte Gainsbourg) che, mentre si abbandonano a un intenso rapporto sessuale, non si accorgono che in un’altra stanza il loro figlioletto esce dalla culla, s’arrampica sulla sedia, sale sul tavolo accanto, si sporge dalla finestra e precipita nel vuoto. Una sequenza di straordinaria potenza visiva, girata in slow motion e in bianco e nero, che fonde eros e thanatos, bellezza e tragedia, con la musica struggente di Händel a rendere il tutto ancora più lacerante.

I due genitori, sconvolti dal lutto, cercano di affrontare il dolore in modo opposto. Lui, terapeuta, tenta di guidare la moglie in un percorso di elaborazione razionale del trauma. Lei, invece, si lascia risucchiare da un abisso di colpa e sofferenza che sfugge a ogni controllo. Per cercare di esorcizzare il dolore, la coppia si ritira nella loro baita nel bosco di Eden, dove lei aveva passato l'estate precedente con il figlio, lavorando alla sua tesi contro il femminicidio. Ma Eden non è un rifugio, bensì un luogo arcano e ostile, dove natura e femminile si fondono in una forza primordiale e distruttiva. Isolati nella baita, i due scivolano in una spirale di paranoia, ossessione e crudeltà, in un crescendo di follia e violenza, sia fisica che psicologica.

Un film decisamente difficile, pesante sia nei contenuti che nella forma. Antichrist è un’opera che mette in scena il dolore originato dall'atto sessuale. Il senso di colpa di lei, per essersi abbandonata al piacere mentre il figlio moriva, è troppo grande da sopportare. Il sesso, da atto di unione, si trasforma in strumento di dominio, punizione e sofferenza. Qualcosa di sporco, inquietante, che alla fine deve essere reciso, estirpato. Lui, psicanalista razionale e distaccato, affronta il lutto con freddezza — lo vediamo piangere solo al funerale — e decide di fare della moglie la propria paziente, convinto di poterla curare con la sola forza della mente. Lei invece è devastata, cerca le sue labbra, ha bisogno del suo corpo, perché la carne sembra l’unico mezzo per colmare il vuoto. Ma lui la respinge, si sottrae, e l’incomunicabilità sessuale diventa un abisso spalancato tra i due. Il sesso, da esperienza vitale, si trasforma in contaminazione, perdita di controllo, discesa nell’oscurità.

Von Trier racconta questa trasformazione con immagini esplicite, scioccanti, ma mai gratuite. Ogni gesto, ogni inquadratura sembra suggerire che nella carne si annidi anche la morte, che eros e thanatos siano due facce dello stesso impulso originario. Antichrist è una seduta psicanalitica travestita da horror, in cui la diversa elaborazione del lutto tra uomo e donna diventa una lotta tra mente e corpo, controllo e caos, logos e natura.

Il film è denso di simboli e suggestioni stratificate. Volendo semplificare, si potrebbe leggerlo come la discesa agli inferi di una donna tormentata dal senso di colpa, che per sopravvivere accetta di essere “strega” e di incarnare la propria malvagità. Ma la lettura è tutt’altro che univoca. Alcuni vi hanno visto un attacco al femminile, una visione misogina che associa la donna alla natura intesa come entità crudele, istintiva, incontrollabile. Eppure, Antichrist è anche una critica feroce al maschile, al suo desiderio di dominare e razionalizzare ciò che sfugge al controllo.

Il film è dedicato a Tarkovskij, e non è difficile coglierne l’influenza nel linguaggio visivo e nella struttura. Ma io ci ho rivisto anche Possession di Andrzej Zulawski, con la sua esplorazione del dolore attraverso la follia e il delirio.

Dal punto di vista tecnico, Antichrist è di una bellezza disarmante. La regia di Von Trier alterna una compostezza quasi liturgica a esplosioni improvvise di violenza e caos, accentuate dalla fotografia visionaria e profonda di Anthony Dod Mantle.

Straordinarie anche le interpretazioni dei due protagonisti. Willem Dafoe — l’ho già detto che è il mio attore preferito? — è perfetto nella sua maschera di controllo e razionalità, mentre Charlotte Gainsbourg offre una prova di rara intensità fisica ed emotiva. Si spoglia, letteralmente e metaforicamente, portando sullo schermo una sofferenza che si fa carne, urlo e follia.

Come spesso si dice, Antichrist non è un film per tutti. Non lo consiglierei a chi fatica a entrare in sintonia con l’autore e non ha una certa affinità. Ma per me è stata un’esperienza. Faticosa, sì, ma anche necessaria. Una discesa verso il caos da cui non si esce indenni.

Film

The Girl with the Needle

di Magnus von Horn

Ci sono film che raccontano una storia e altri che ti entrano sotto la pelle, scavano in profondità e lasciano il segno. The Girl with the Needle (Pigen med nålen) è uno di questi.

Diretto e sceneggiato da Magnus Von Horn, e presentato alla 77ª edizione del Festival di Cannes, il film è stato candidato agli Oscar 2025 come miglior film internazionale, ed è attualmente disponibile su Mubi, la piattaforma dedicata al cinema d'autore.

Prendendo spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto in Danimarca all'inizio del novecento, Von Horn racconta la vicenda – evito di parlarne per non rovinarvi il colpo di scena – attraverso gli occhi di una giovane donna, spezzata dalla miseria e dalla disperazione.

Copenhagen, primi del novecento. Koraline (Vic Carmen Sonne) è una giovane operaia che lotta per sopravvivere in una società crudele e impietosa. Sedotta e abbandonata dal suo capo dopo essere rimasta incinta, la donna, disperata e senza lavoro, cerca di sbarazzarsi del bambino. Nel fratempo torna dalla guerra il marito che nasconde il suo volto sfigurato con una maschera. Karoline non ne vuole sapere di lui, e dopo aver tentato un aborto improvvisato in un bagno pubblico, decide di portare a termine la gravidanza per poi affidare la bambina a Dagmar (Trine Dyrholm), una donna di mezza età che gestisce un'agenzia di adozioni clandestina e aiuta le madri povere a trovare case ai loro figli. La donna le offre aiuto, un rifugio, forse anche una nuova possibilità di vita. Ma dietro quella gentilezza si cela un orrore che Koraline scoprirà troppo tardi, ritrovandosi intrappolata in un incubo senza via di fuga.

The Girl with the Needle è un film che parla di miseria, di disperazione, di donne isolate da una società dura e respingente. Koraline non è un'eroina, e non lo è tantomeno Dagmar. Sono due figure tragiche, due facce della stessa medaglia, vittime e carnefici di un mondo che le ha condannate in partenza. Alla fine, ciò che resta impresso non è solo l'orrore dei crimini di Dagmar, ma il modo in cui il film riesce a farti provare empatia per questi personaggi, senza mai scadere nel sentimentalismo. Il regista danese, con il suo bianco e nero gelido, buio e oscuro e una regia che sembra attingere tanto dal cinema espressionista tedesco quanto al realismo del cinema di Bergman e le atmosfere cupe di David Lynch (in particolare The Elephant Man), costruisce un'esperienza visiva che scuote e ti trascina in una spirale di disperazione senza fondo.

Straordinarie le interpretazioni delle due attrici protagoniste capaci di raccontare la disperazione e la fragilità delle donne dell'epoca, così come ottima la colonna sonora elettronica di Frederikke Hoffmeier in arte Puce Mary che contribuisce a creare un'atmosfera di costante oppressione e alienzione.

Un film duro e senza compromessi, che forse si addolcisce un pò nel finale ma che alla fine difficilmente si dimentica.