The Human Centipede (First Sequence)

di Tom Six

Da appassionato del genere horror, a cavallo del nuovo millennio, io e un amico del tempo che condividevamo gli stessi gusti eravamo alla costante ricerca del film eccessivo, quello più estremo, macabro e disturbante. Spesso li recuperavamo in qualche videoteca specializzata, perché lo streaming non esisteva e il cinema di nicchia dovevi sudartelo, o sperare che passasse su Fuori Orario. In quel periodo mi sono visto gli horror giapponesi, Tetsuo, i film di Takashi Miike, il primo Lynch, Nekromantik, Cannibal Holocaust, fino a quello che considero tuttora il più disturbante di tutti, Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini.

Negli anni sono diventato più sensibile o forse semplicemente più stanco. Oggi faccio fatica a reggere visioni in cui sevizie e mutilazioni sono il piatto forte. Eppure il fascino del cinema degli eccessi non si è mai spento. Così, dopo aver rimandato a lungo la visione di questo titolo (che apre una trilogia il cui secondo capitolo è considerato ancora più estremo), e dopo aver fallito miseramente nel tentativo di trovare qualcuno disposto a condividere l’esperienza – appena accennavo la trama, i miei amici mi mandavano letteralmente a cagare – ho deciso di iniziare la trilogia di Tom Six partendo ovviamente da The Human Centipede (First Sequence).

Due turiste americane, Jenny e Lindsay, in viaggio in Germania, rimangono bloccate in un bosco durante un temporale notturno. In cerca di aiuto raggiungono una villa isolata, residenza del dottor Heiter (interpretato dall'inquietante Dieter Laser). Heiter è un ex chirurgo specializzato nel separare gemelli siamesi, ora deciso a compiere l’operazione inversa per una sorta di follia creativa. Dopo aver drogato le due ragazze e un malcapitato turista giapponese, svela il suo progetto. Creare un unico organismo composto da tre persone unite chirurgicamente bocca-ano, costrette a condividere l’apparato digerente.

La trama è semplice, quasi un manuale dell’horror più classico, ma l’idea del centipede umano ha una forza così disturbante da reggere da sola l’intero film. L'ispirazione è venuta a Tom Six - giovane regista e sceneggiatore olandese che al tempo aveva realizzato un paio di film indipendenti passati inosservati - quando, vedendo al telegiornale la storia di uno stupratore di bambini, se ne uscì discendo che la punizione ideale sarebbe stata cucire la bocca del criminale all'ano di un camionista obeso. Da quella battuta macabra iniziò a concepire un film che sviluppò poi in una trilogia, arrivando perfino a consultare un vero chirurgo (che, saggiamente, ha preferito rimanere anonimo), il quale confermò che l’operazione, almeno teoricamente, sarebbe possibile a patto di nutrire i soggetti per via endovenosa. Questa consapevolezza, inutile dirlo, rende la visione ancora più sgradevole.

Il film si inserisce in un filone che guarda ai grandi maestri della trasgressione. Six cuce (letteralmente) insieme le influenze del body horror di Cronenberg, l’estremismo visivo di Miike e il già citato Pasolini. Il riferimento a Salò non riguarda solo la coprofagia forzata, ma anche il sottotesto nazifascista. Il dottot Heiter è modellato su Josef Mengele, il medico nazista che conducevano esperimenti durante il Terzo Reich, e Laser lo interpreta con un delirio quasi comico, una sorta di Malgioglio autoritario che rasenta la caricatura pur rimanendo tremendamente inquietante.

The Human Centipede è un film che divide. C’è chi lo vede come una provocazione geniale e chi come un esercizio gratuito di cattivo gusto. Probabilmente la verità sta nel mezzo. Per quanto discutibile, è un’opera originale, realizzata con un budget ridicolo, vietata in diversi paesi, proiettata solo in qualche festival di settore e visibile in Italia soltanto sottotitolata. Eppure, grazie al passaparola e all’home video, è diventata un piccolo cult, fino a conquistarsi perfino una parodia in South Park.

Va anche detto che in questo primo capitolo la violenza esplicita è limitata. Six gira come un horror classico e un po’ stereotipato, dove le vittime e i poliziotti fanno puntualmente le scelte sbagliate. E' l'idea stessa dell'esperimento, la visione del risultato finale – tre persone unite in una catena di sofferenza e degradazione – a produrre l’effetto disturbante. L’orrore è quasi tutto mentale. Immaginare la vita dei tre corpi uniti, prevedere la fine della sola superstite, è più potente di qualsiasi effetto splatter.

Adesso dovrò trovare il coraggio di affrontare The Human Centipede 2 (Full Sequence) del 2011, considerato il più estremo della trilogia. Prima però, un paio di commedie non me le toglie nessuno.

Film

The Loved Ones

di Sean Byrne

The Loved Ones è il film di esordio del regista australiano Sean Byrne, uscito nel 2009. Si tratta di un horror particolarmente disturbante, che miscela elementi di teen movie con il torture-porn, esplorando ossessioni, rifiuto, amore non corrisposto, senso di colpa — in particolare legato al lutto — e i meccanismi della vendetta psicologica.

Il protagonista, Brent (interpretato da Xavier Samuel), è un ragazzo segnato da un trauma (la morte del padre in un incidente stradale di cui si sente responsabile). Quando rifiuta l’invito al ballo scolastico da parte di Lola Stone (Robin McLeavy), una coetanea solitaria, lei — con l’aiuto del padre — decide di trasformare il rifiuto in qualcosa di orribilmente personale: un ballo "tutto suo", fatto di prigionia, violenza e distorsione macabra della festa.

The Loved Ones si distingue da molti torture-horror per la capacità di Sean Byrne di evitare l’eccesso gratuito e puntare invece sull’atmosfera. La violenza c’è, ma spesso resta fuori campo, amplificata da silenzi, dettagli suggeriti e dal grottesco contrasto tra l’ambientazione domestica e l’orrore messo in scena. I protagonisti principali di questo film sono due, un lui e una lei. Brent, è segnato dal senso di colpa, non è solo una vittima, ma un ragazzo spezzato che sembra quasi predisposto alla punizione. Lola è un villain memorabile, una "principessa" in glitter rosa che trasforma un semplice rifiuto in un rituale di dominio e punizione, spalleggiata da un padre complice, ambiguo e incestuoso.

La regia alterna tensione, humour nero e momenti disturbanti con notevole equilibrio, anche se alcune sottotrame secondarie — mi riferisco all'amico impacciato di Brent e l'uscita con la bella e triste darkettona — finiscono per diluire la compattezza del racconto. Nonostante questo, il ritmo serrato e la durata contenuta mantengono alta la tensione fino al finale.

Ne risulta un piccolo cult dell’horror australiano, un film disturbante, originale nel mescolare teen movie e torture, capace di consegnarci una delle psicopatiche più inquietanti degli ultimi anni.

Antichrist

di Lars Von Trier

Lars Von Trier è considerato uno dei più trasgressivi registi contemporanei. Un autore estremamente divisivo e allergico a ogni forma di compromesso. Per alcuni un genio provocatore, per altri un narcisista e un misogino compiaciuto. Personalmente, fin dai tempi di The Kingdom — la serie televisiva surreale degli anni novanta — il suo cinema esercita su di me un’attrazione magnetica. Idioti, Dogville e Dancer in the Dark restano, a mio avviso, tra le sue opere più significative. L’ultimo suo film che avevo visto era Il grande capo, poi l'ho perso di vista. Ora, con la giusta disposizione d'animo, ho deciso di recuperare la tanto discussa "trilogia della depressione", iniziando proprio da Antichrist, film controverso e urticante che ha diviso pubblico e critica fin dalla sua uscita.

Presentato al Festival di Cannes nel 2009, Antichrist scatenò fin da subito un acceso dibattito. La proiezione fu accolta da una pioggia di fischi e critiche feroci, soprattutto per alcune scene di sesso esplicito e per la brutale violenza che esplode nel finale del film. La conferenza stampa non contribuì certo a stemperare il clima. Von Trier, nel suo consueto stile provocatorio, si autoproclamò "il miglior regista del mondo" e dichiarò di non dover spiegazioni a nessuno, perché "Dio gli parlava personalmente". Tra sconcerto e imbarazzo, alcuni giornalisti lasciarono la sala. Il film venne escluso dal palmarès, tranne che per il premio alla Miglior Attrice assegnato a Charlotte Gainsbourg. Antichrist diventò immediatamente un caso mediatico e culturale, che ancora oggi continua a dividere.

Il film è suddiviso in un prologo, quattro capitoli — Dolore, Pietà, Disperazione e I tre mendicanti — e un epilogo, quasi fosse un dramma teatrale, ma costruito con l’estetica allucinata di un incubo visivo. La trama ruota attorno a due soli personaggi, una coppia (Willem Dafoe e Charlotte Gainsbourg) che, mentre si abbandonano a un intenso rapporto sessuale, non si accorgono che in un’altra stanza il loro figlioletto esce dalla culla, s’arrampica sulla sedia, sale sul tavolo accanto, si sporge dalla finestra e precipita nel vuoto. Una sequenza di straordinaria potenza visiva, girata in slow motion e in bianco e nero, che fonde eros e thanatos, bellezza e tragedia, con la musica struggente di Händel a rendere il tutto ancora più lacerante.

I due genitori, sconvolti dal lutto, cercano di affrontare il dolore in modo opposto. Lui, terapeuta, tenta di guidare la moglie in un percorso di elaborazione razionale del trauma. Lei, invece, si lascia risucchiare da un abisso di colpa e sofferenza che sfugge a ogni controllo. Per cercare di esorcizzare il dolore, la coppia si ritira nella loro baita nel bosco di Eden, dove lei aveva passato l'estate precedente con il figlio, lavorando alla sua tesi contro il femminicidio. Ma Eden non è un rifugio, bensì un luogo arcano e ostile, dove natura e femminile si fondono in una forza primordiale e distruttiva. Isolati nella baita, i due scivolano in una spirale di paranoia, ossessione e crudeltà, in un crescendo di follia e violenza, sia fisica che psicologica.

Un film decisamente difficile, pesante sia nei contenuti che nella forma. Antichrist è un’opera che mette in scena il dolore originato dall'atto sessuale. Il senso di colpa di lei, per essersi abbandonata al piacere mentre il figlio moriva, è troppo grande da sopportare. Il sesso, da atto di unione, si trasforma in strumento di dominio, punizione e sofferenza. Qualcosa di sporco, inquietante, che alla fine deve essere reciso, estirpato. Lui, psicanalista razionale e distaccato, affronta il lutto con freddezza — lo vediamo piangere solo al funerale — e decide di fare della moglie la propria paziente, convinto di poterla curare con la sola forza della mente. Lei invece è devastata, cerca le sue labbra, ha bisogno del suo corpo, perché la carne sembra l’unico mezzo per colmare il vuoto. Ma lui la respinge, si sottrae, e l’incomunicabilità sessuale diventa un abisso spalancato tra i due. Il sesso, da esperienza vitale, si trasforma in contaminazione, perdita di controllo, discesa nell’oscurità.

Von Trier racconta questa trasformazione con immagini esplicite, scioccanti, ma mai gratuite. Ogni gesto, ogni inquadratura sembra suggerire che nella carne si annidi anche la morte, che eros e thanatos siano due facce dello stesso impulso originario. Antichrist è una seduta psicanalitica travestita da horror, in cui la diversa elaborazione del lutto tra uomo e donna diventa una lotta tra mente e corpo, controllo e caos, logos e natura.

Il film è denso di simboli e suggestioni stratificate. Volendo semplificare, si potrebbe leggerlo come la discesa agli inferi di una donna tormentata dal senso di colpa, che per sopravvivere accetta di essere “strega” e di incarnare la propria malvagità. Ma la lettura è tutt’altro che univoca. Alcuni vi hanno visto un attacco al femminile, una visione misogina che associa la donna alla natura intesa come entità crudele, istintiva, incontrollabile. Eppure, Antichrist è anche una critica feroce al maschile, al suo desiderio di dominare e razionalizzare ciò che sfugge al controllo.

Il film è dedicato a Tarkovskij, e non è difficile coglierne l’influenza nel linguaggio visivo e nella struttura. Ma io ci ho rivisto anche Possession di Andrzej Zulawski, con la sua esplorazione del dolore attraverso la follia e il delirio.

Dal punto di vista tecnico, Antichrist è di una bellezza disarmante. La regia di Von Trier alterna una compostezza quasi liturgica a esplosioni improvvise di violenza e caos, accentuate dalla fotografia visionaria e profonda di Anthony Dod Mantle.

Straordinarie anche le interpretazioni dei due protagonisti. Willem Dafoe — l’ho già detto che è il mio attore preferito? — è perfetto nella sua maschera di controllo e razionalità, mentre Charlotte Gainsbourg offre una prova di rara intensità fisica ed emotiva. Si spoglia, letteralmente e metaforicamente, portando sullo schermo una sofferenza che si fa carne, urlo e follia.

Come spesso si dice, Antichrist non è un film per tutti. Non lo consiglierei a chi fatica a entrare in sintonia con l’autore e non ha una certa affinità. Ma per me è stata un’esperienza. Faticosa, sì, ma anche necessaria. Una discesa verso il caos da cui non si esce indenni.

Film

Dogtooth

di Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos, il regista greco conosciuto per il pluripremiato Povere Creature, ha attirato per la prima volta l'attenzione del pubblico internazionale nel 2009 con Dogtooth (Kynodontas), un bizzarro e disturbante dramma familiare che si è aggiudicato il premio Un Certain Regard a Cannes e ottenuto una candidatura come miglior film straniero agli Oscar 2011.

Trovare le parole per descrivere Dogtooth non è semplice. Dramma psicologico? Cinema dell’assurdo? Distopia domestica? Qualunque sia la definizione, il film di Lanthimos non passa inosservato. Può affascinare o respingere, ma di certo non lascia indifferenti.

La trama, in fondo, è abbastanza semplice. Una famiglia composta da padre, madre e tre figli – due ragazze e un ragazzo – vive isolata in una grande villa con giardino e piscina. Fin qui nulla di strano, se non fosse che i ragazzi non hanno mai messo piede fuori casa, non hanno mai visto il mondo esterno e sono cresciuti con una versione completamente distorta della realtà, creata e manipolata dai genitori. Non sanno cosa ci sia oltre il cancello, non hanno accesso alla televisione, ai giornali o alla cultura esterna, e vengono istruiti con un linguaggio alterato per impedirgli di sviluppare una consapevolezza autonoma. Per loro, un gatto è l’essere più pericoloso al mondo, gli aeroplani sono piccoli oggetti che cadono dal cielo e la parola "zombie" indica un innocuo fiorellino giallo. L’unico modo per poter lasciare la casa, dicono i genitori, è perdere un canino superiore. Solo allora si diventa adulti.

Tutto procede secondo questo schema assurdo finché Christina, una donna che il padre porta in casa per soddisfare i bisogni sessuali del figlio, introduce nella fragile bolla familiare piccoli elementi di ribellione. Basta poco per incrinare il sistema, e ciò che segue è una lenta, angosciante discesa verso l’inevitabile.

Dogtooth è un film claustrofobico e disturbante. La regia di Lanthimos è statica, le inquadrature fredde e impersonali, i dialoghi asettici e privi di empatia, come se i personaggi fossero cavie di un esperimento sociale. Il tutto amplifica il senso di disagio, lasciando lo spettatore spaesato e senza punti di riferimento.

Si può leggere Dogtooth come una metafora politica, un’allegoria dei regimi totalitari che mantengono il popolo nell’ignoranza per esercitare il controllo assoluto. Oppure come una critica alla famiglia come istituzione repressiva, un microcosmo che può trasformarsi in una prigione emotiva e culturale. Ma al di là delle interpretazioni, ciò che resta è la sensazione di aver assistito a qualcosa di profondamente perturbante.

Il film non offre facili risposte. Lascia una porta aperta, ma non garantisce alcuna via di fuga. Dogtooth non è un film per tutti, può disturbare e irritare, è un cinema radicale, estremo, più autoriale di ogni altra opera successiva di Lanthimos. Eppure, già qui, si intravede tutta la sua poetica, con quelle tematiche che torneranno nei suoi film più conosciuti dal grande pubblico.

Film

The House of the Devil

di Ti West

Sono passati anni da quando, facendo zapping a tarda notte, mi imbattevo per caso in un vecchio film dell'orrore trasmesso su qualche canale locale. Erano altri tempi, quando la televisione ti poteva regalare film che ti catturavano inaspettatamente. Oggi, tra streaming e canali tematici, il mistero di quell’esperienza è andata perduta. Eppure, se per un qualche scherzo del destino mi ritrovassi solo in una casa sconosciuta, con un vecchio televisore a tubo catodico e facendo zapping apparisse The House of the Devil senza sapere nulla… sarei convinto di stare guardando un film horror degli anni ’70.

Ti West è un regista visceralmente legato al cinema dell’orrore, e lo dimostrerà ulteriormente con la trilogia X, diventata un cult per gli amanti del genere, ma già con questo film del 2009 si percepisce il suo amore per un certo tipo di estetica e narrazione decisamente retrò. Girato in 16 mm per ottenere la grana tipica delle pellicole d'epoca, il film adotta scelte registiche che richiamano le produzioni horror di serie B dei primi anni ’80, tanto da risultare indistinguibile da un vero slasher d’epoca. Zoom al posto dei moderni carrelli, titoli di testa gialli con fermo immagine, dissolvenze fuori moda, titoli di coda che scorrono sull’ultima inquadratura fissa. The House of the Devil non si limita a citare il passato, ma lo riporta in vita con una dedizione quasi filologica.

Samantha (Jocelin Donahue) è una studentessa universitaria alla disperata ricerca di un lavoretto per potersi permettere i primi mesi d’affitto. Quando nota un annuncio per un posto da babysitter, la ragazza decide di chiamare senza pensarci troppo. Accompagnata dall’amica Megan, si reca nella dimora degli Ulman, una casa isolata fuori città. Una volta arrivata, il signor Ulman le rivela che in realtà non c’è nessun bambino a cui badare e che il lavoro consiste nel sorvegliare per poche ore l'anziana madre della moglie. Samantha esita, ma di fronte a un compenso triplicato accetta. Rimasta sola, si aggira per la casa. I telegiornali trasmettono aggiornamenti sull’imminente eclissi totale di luna. Ciò che Samantha non sa è che la sua presenza in quella casa non è affatto casuale e che il suo ruolo in quella notte è stato già deciso da qualcun altro.

Ti West non si accontenta di un semplice omaggio stilistico al cinema horror anni ’70-’80, ma ne abbraccia pienamente il linguaggio e il ritmo narrativo. The House of the Devil è un film costruito sull’attesa, su una tensione che cresce lenta e inesorabile, sfruttando il senso di inquietudine generato dal silenzio e dagli spazi vuoti.

Il problema principale del film, però, è che dopo un’ora abbondante di attesa, in cui sembra che da un momento all’altro qualcosa di terribile debba accadere, la svolta finale arriva in modo prevedibile e quasi sbrigativo. La rivelazione della setta satanica e il finale che strizza l’occhio a Rosemary's Baby risultano meno incisivi di quanto ci si potrebbe aspettare.

Se lo si guarda come un tributo nostalgico, The House of the Devil è un’opera filologicamente straordinaria e visivamente impeccabile. Se lo si guarda dal punto di vista narrativo, è un film che promette tanto, ma alla fine ti lascia con la sensazione che manchi qualcosa. Insomma, buono nella forma, meno efficace nel contenuto.

Film

(500) Days of Summer

di Marc Webb

Non sono un amante delle commedie romantiche, ma ogni tanto mi concedo qualche eccezione. Insomma, film come Harry ti presento Sally, Il favoloso mondo di Amélie, ma anche Serendipity, non vi nascondo che se mi capita li vedo sempre volentieri.

Incuriosito da un meme che spunta spesso sui social, e soprattutto attirato dagli occhioni di Zooey Deschanel e il suo fascino un po' stralunato, mi sono visto (500) Days of Summer, film del 2009 ed esordio alla regia per Marc Webb.

In Italia, il titolo è stato trasformato in (500) giorni insieme, perdendo però il gioco di parole con il nome della protagonista, Summer, che nella versione italiana è diventata Sole.

La storia in breve. Tom (Joseph Gordon-Levitt) è un giovane architetto mancato, che lavora in una società specializzata nella realizzazione di biglietti d'auguri. La sua routine cambia radicalmente quando nella sua vita irrompe Summer (Zooey Deschanel), la nuova segretaria del suo capo. Tom se ne innamora perdutamente, convinto che sia "quella giusta" ma la fanciulla, pur ricambiando le sue attenzioni, dichiara fin da subito di non volere una relazione seria. Nonostante ciò, i due iniziano a frequentarsi, con Tom che è convinto di riuscire a farle cambiare idea anche a costo di mettere in discussione il suo concetto di amore e le sue aspettative.

Attraverso una narrazione non lineare, tra salti temporali, momenti gioiosi e ricordi agrodolci, (500) Days of Summer racconta non una storia d’amore, ma bensì la storia di un innamoramento. Vincente l'idea di alternare lo stato d'animo dei due protagonisti scegliendo di saltare da un giorno all'altro della storia non in ordine cronologico.

Marc Webb, forte della sua esperienza nei videoclip, utilizza un linguaggio visivo ricco e creativo, inserendo animazioni, momenti musical, oppure dividendo lo schermo con aspettative e realtà messe a confronto, arrivando a infilare citazioni cinematografiche di maestri come Bergman, Truffaut, e Nichols, con ironia e spigliatezza.

La colonna sonora è uno degli elementi distintivi del film. Brani di Regina Spektor, The Temper Trap, Pixies e, soprattutto, The Smiths, accompagnano e definiscono l’atmosfera del film. Iconica la scena in ascensore, in cui Tom ascolta "There Is a Light That Never Goes Out" e Summer, attratta dalla musica, si avvicina, dando il via alla loro storia. E' un film che vuole essere "indie" - vedi la classica t-shirt dei Joy Division di Tom o l’inquadratura del vinile dei Red Lorry Yellow Lorry in un negozio di dischi - anche se in realtà si rivolge a un pubblico di massa.

(500) Days of Summer è la storia di un amore a senso unico che in qualche modo mi ha ricordato Eternal Sunshine of the Spotless Mind - ovviamente con tutti i distinguo del caso in quanto ritengo il film di Michel Gondry un capolavoro. Tuttavia, anche nel film di Webb la storia è raccontata dal punto di vista maschile, quello di Tom, mettendo in luce una relazione sbilanciata e mai davvero paritaria.

Molto bravi gli attori con Joseph Gordon-Levitt che convince nel ruolo dell'ingenuo e sognatore Tom, e Zooey Deschanel - per la quale ammetto un certo debole - brava a rendere Summer la cinica e candida regina delle stronze. Sì lo so, qualcuno potrebbe obiettare che Summer fin da subito ha messo in chiaro i confini della loro relazione, però successivamente i suoi comportamenti sono parecchio contradditori che mi portano a pensare che il personaggio interpretato dalla Deschanel abbia tratti narcisistici e manipolatori nei confronti del povero innamorato.

Pur partendo da una trama quasi banale, (500) Days of Summer è un film fresco che si guarda con piacere, ma che è anche capace di lasciare spunti di riflessione sull'amore, o meglio, sulla sua idealizzazione.

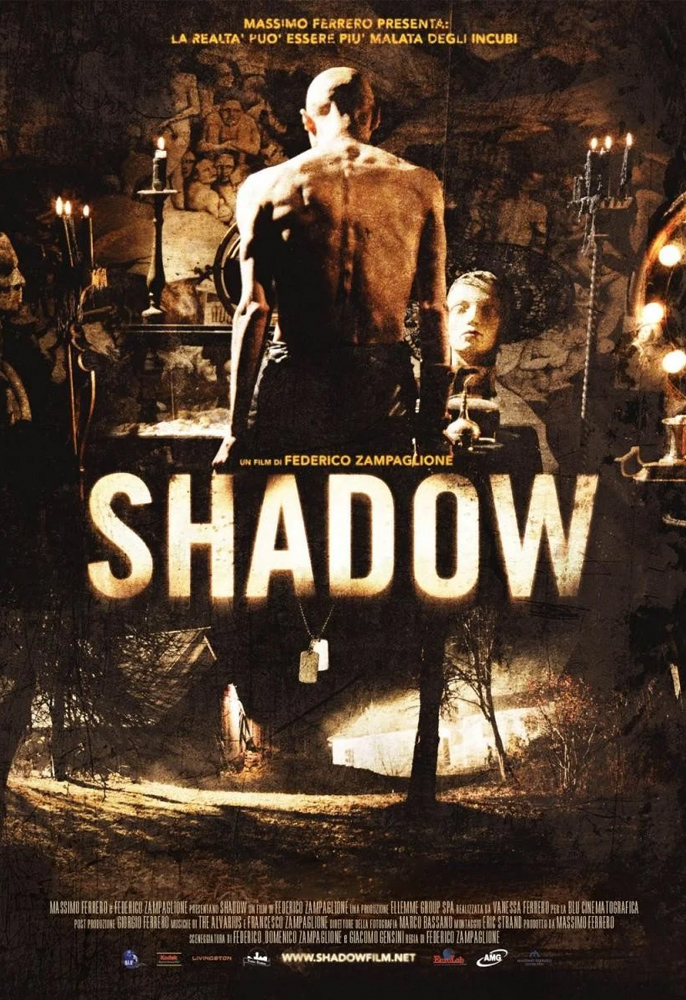

Shadow

di Federico Zampaglione

In attesa dell'imminente uscita di "The Well" di Federico Zampaglione mi sono visto "Shadow", il suo primo film horror del 2009.

La trama segue la storia di David, un soldato di ritorno dall'Iraq, che con la sua mountain bike decide di intraprendere un viaggio solitario attraverso le montagne del nord italia. Durante il suo percorso, David incontra Angeline, una giovane e affascinante ciclista, e i due finiscono per avventurarsi insieme nei suggestivi boschi del Tarvisio. Tuttavia, la tranquillità del loro viaggio viene presto spezzata dall'incontro di due cacciatori che si accaniscono sui due ragazzi iniziando a inseguirli per ucciderli. Addentrandosi nel bosco, il nostro protagonista e i due cacciatori finiscono nelle mani di un inquietante e malvagio personaggio che compie su di loro degli efferati esperimenti, rivelando così la sua natura sadica e perversa.

Il film di Zampaglione - che per chi non lo sapesse è il leader dei Tiromancino - è un evidente tributo a tutti quei registi (Argento, Fulci, Bava, etc) che in un'epoca ormai lontana hanno portato avanti il genere horror con passione e innovazione creando autentici capolavori. Nonostante alcuni momenti possano apparire poco originali, Zampaglione riesce a creare una notevole carica di tensione nella prima parte e una opprimente angoscia nella seconda parte. Il film, difatti, è caratterizzato dall'avere due parti, più un finale, abbastanza distinte tra di loro. Dalla fuga dei boschi che rimanda a pellicole come "Un tranquillo week-end di paura" si passa al torture-porn alla "Hostel" dove un personaggio malsano a metà tra il "Nosferatu" di Murnau e il sinistro mietitore del "Settimo Sigillo" incarna in modo inquietante l’essenza stessa del male che alberga negli esseri umani.

Un plauso alla colonna sonora dall'atmosfera tesa e coinvolgente in cui Zampaglione con l'aiuto del fratello mi ha riportato alla memoria nientepopodimeno che i Goblin.

Per quanto anche il finale risulti poco originale, "Shadow" è un film costruito abbastanza bene che si distingue per una ottima fotografia e una buona qualità tecnica. Alcune scene - vedi il tizio cotto alla piastra - rimangono ben impresse anche agli appassionati del genere. Inoltre, il fatto che il film sia stato girato in inglese e successivamente doppiato in italiano gli ha evitato quella recitazione fatta di sussurri e inflessioni dialettali che purtroppo si trovano spesso nei film di genere italiani. Pare che sia stato proprio Dario Argento a suggerirgli di girarlo in inglese. Scelta più che azzeccata.