L'assedio dei morti viventi

di Bob Clark

Tra i vecchi horror dei primi anni settanta ho recuperato L'assedio dei morti viventi (in originale Children Shouldn't Play with Dead Things), misconosciuto e bizzarro zombie-movie di Bob Clark, regista che il pubblico horrorifico ricorda soprattutto per il più celebrato Black Christmas. Realizzato con appena cinquantamila dollari e girato in soli quattordici giorni su un'isoletta remota al largo della Florida, il film rappresenta una delle primissime risposte cinematografiche al seminale La notte dei morti viventi di George Romero, uscito appena quattro anni prima.

La storia segue una compagnia teatrale guidata dall’arrogante e megalomane Alan (interpretato da Alan Ormsby), che decide di trascorrere una notte su un’isola cimitero al largo di Miami, nota per ospitare le spoglie di criminali e reietti della società. Quello che nasce come uno scherzo di cattivo gusto, un gioco pensato per mettere alla prova il coraggio del gruppo e alimentare dinamiche di potere e umiliazione, prende una piega decisamente più pericolosa quando Alan, brandendo un grimorio di magia nera, tenta di risvegliare i morti. Tra risate nervose, tombe profanate e battute di pessimo gusto rivolte ai cadaveri, l’atmosfera inizialmente ludica e sarcastica lascia spazio al puro terrore nel momento in cui i morti cominciano a sollevarsi dalle loro tombe, affamati di carne umana. Assediati e costretti a barricarsi in una casa sull’isola, i ragazzi si trovano a fronteggiare un incubo che loro stessi hanno evocato.

L'assedio dei morti viventi vive di una dualità spiazzante. Per buona parte della durata, Clark sceglie di percorrere la strada dell'umorismo macabro, quasi grottesco, puntando tutto sull'atmosfera sinistra che avvolge l'isola. Solo nel finale il film getta la maschera e sfoggia il suo lato più cruento, con gli zombie cannibali che assediano i protagonisti in una sequenza che richiama inevitabilmente l'iconica casa sotto assedio di Romero.

Nonostante una povertà di mezzi evidente, una fotografia che risente del tempo e un cast non sempre all’altezza, elementi che lo collocano a pieno titolo nel territorio del b-movie, il film di Clark riesce comunque a funzionare. Il cimitero notturno, la nebbia che si insinua tra le lapidi e l’isolamento dell’isola costruiscono un’atmosfera lugubre sorprendentemente efficace. Il make-up curato dallo stesso Ormsby, pur con pochi mezzi, risulta spesso inquietante, mentre la colonna sonora di Carl Zittrer, fatta di suoni distorti, feedback elettronici e percussioni ossessive, contribuisce in modo decisivo a rendere l’esperienza straniante. Certo, bisogna chiudere un occhio su certi comportamenti privi di logica dei protagonisti e su una prima parte, quella più scherzosa e ironica, che risulta tirata troppo per le lunghe, anche certe scene dell'assedio finale non sono del tutto riuscite. Eppure, con tutti i suoi limiti, L’assedio dei morti viventi possiede un fascino difficile da negare. Personalmente, avrei gradito un pò più di sangue e sbudellamenti, sopratutto nei confronti dell'irritante personaggio interpretato da Ormsby, ma la vera forza del film sta nel grottesco e nell'intelligenza di non prendersi troppo sul serio. È affascinante notare come l’idea di un gruppo di ragazzi che evoca il male attraverso un libro proibito sarebbe diventata, dieci anni dopo, il cuore pulsante de La Casa di Sam Raimi. Vedere i semi di un futuro capolavoro all’interno di questo piccolo film a basso budget è un piacere che solo il cinema di genere sa regalare.

L’assedio dei morti viventi non è un film perfetto, ma resta un esperimento coraggioso e sincero, capace di contribuire alla definizione dell’immaginario zombie post-Romero e di ispirare alcune delle opere più iconiche che sarebbero venute dopo. Un tassello forse minore, ma tutt’altro che trascurabile, nella storia dell’horror indipendente.

Film

The Home - Il segreto del quarto piano

di James DeMonaco

Dopo aver terrorizzato le platee con la sua saga distopica di The Purge, James DeMonaco torna con The Home - Il segreto del quarto piano, un horror mistery ambientato in una casa di riposo, disponibile di recente in Italia grazie a Midnight Factory.

Max (Pete Davidson) è un giovane artista di strada dal passato travagliato, cresciuto nel sistema delle case-famiglia e segnato dalla misteriosa morte del fratello maggiore. Dopo l’ennesimo arresto per vandalismo, per evitare il carcere accetta un impiego come addetto alla manutenzione in una lussuosa struttura per anziani. Fin dal primo giorno, però, qualcosa non torna. Il personale si mostra evasivo, gli ospiti appaiono fin troppo vitali e, soprattutto, dal quarto piano della struttura – a cui l’accesso è severamente vietato – provengono urla strazianti. Tra incubi ricorrenti, presenze inquietanti e un uragano in avvicinamento, Max finirà per scoprire una verità agghiacciante, destinata a intrecciarsi in modo pericoloso con il suo passato.

Diciamolo subito. The Home è un film dichiaratamente derivativo, che attinge a piene mani dal repertorio classico del genere e da tutte quelle pellicole ambientate in manicomi e istituti psichiatrici. Chi mastica pane e brividi capisce fin da subito dove il film vuole andare a parare. Si tratta solo di raccogliere gli indizi disseminati lungo il percorso e svelare i segreti del piano proibito, dei medici e degli ospiti della struttura. Guardato senza troppe aspettative, la pellicola si lascia seguire con una discreta tensione, pur consapevoli di quanto sta accadendo. Poi, improvvisamente, The Home cambia registro e dopo un accellerata in chiave complottista, negli ultimi venti minuti vira improvvisamente verso un tripudio di gore e splatter. E' come se DeMonaco, una volta scoperte le carte di una narrazione piuttosto prevedibile, avesse deciso di lasciarsi andare e divertirsi davvero. Una sterzata forse un po' sopra le righe, ma capace di regalare quella dose di "follia" necessaria a risollevare un ritmo che, altrimenti, rischiava di appiattirsi.

In conclusione, The Home non è un film destinato a rimanere negli annali del genere, né sembra avere l'ambizione di esserlo. È un onesto horror d’intrattenimento che si guarda senza particolari patemi, offre qualche momento di tensione ben costruito e un finale eccessivo quanto basta per strappare un sorriso compiaciuto agli amanti del genere più estremo.

Insomma, il classico horror da vedere solo una volta, senza troppe aspettative, durante una serata piovosa.

Silent Hill

di Christophe Gans

L’uscita nelle sale di Return to Silent Hill mi ha offerto il pretesto per rivedermi, a distanza di vent’anni, il primo film del franchise del 2006 diretto da Christophe Gans. Di Silent Hill ricordavo soprattutto l’atmosfera e la sensazione che non mi fosse dispiaciuto. Trasposizione cinematografica del celeberrimo videogioco della Konami, all’epoca della sua uscita fu accolta da una critica piuttosto tiepida, anche se col passare degli anni molti hanno finito per rivalutarla, considerandola uno degli adattamenti più riusciti tratti da un videogioco.

Premetto che non sono mai stato un grande appassionato di videogame, quindi tutto il discorso sulla fedeltà o meno dell’opera originale mi scivola abbastanza addosso. Posso permettermi di giudicare Silent Hill semplicemente per quello che è, un film horror dei primi anni duemila.

La storia ci trascina nel viaggio disperato di Rose (Radha Mitchell), una madre che non vuole rassegnarsi al sonnambulismo tormentato della figlia Sharon, che nel sonno continua a invocare il nome di un luogo: Silent Hill. Ignorando ogni segnale di pericolo, Rose decide di seguire l’unica pista a sua disposizione e, contro il parere del marito Christopher, parte alla volta di questa misteriosa cittadina. Ma Silent Hill non è semplicemente un paese abbandonato. È una dimensione sospesa tra realtà e incubo, avvolta in una nebbia perenne e popolata da creature deformi che sembrano materializzarsi dal nulla. Dopo un incidente stradale, Sharon scompare e Rose si ritrova intrappolata in un labirinto di orrori, dove il confine tra il mondo reale e quello “altro” è labile come la cenere che cade costantemente dal cielo plumbeo.

Rivedendo il film oggi, non posso fare a meno di apprezzare la resa estetica e l’atmosfera opprimente della cittadina fantasma e della sua dimensione infernale. I mostri che popolano Silent Hill mi hanno sempre richiamato alla mente l’immaginario gotico e corporeo di Clive Barker, non a caso l’universo infernale del film ricorda molto da vicino quello dei Cenobiti di Hellraiser. Nonostante siano passati due decenni, gli effetti visivi tengono botta in modo sorprendente. Il merito è anche del regista francese, che ha insistito per utilizzare contorsionisti reali per dare vita alle creature, limitando la CGI solo dove strettamente necessario. La fotografia e le scenografie contribuiscono a quella sensazione di disagio costante che pervade l’intero film. E poi c’è la colonna sonora di Akira Yamaoka, compositore storico della saga videoludica, che rielabora le musiche originali creando un tappeto sonoro sospeso tra melodie malinconiche e composizioni industriali e metalliche, davvero inquietante.

Il problema arriva con la sceneggiatura, soprattutto nella seconda parte, quando gli spiegoni si accumulano, i dialoghi diventano didascalici e alcuni personaggi compiono azioni che sembrano forzate. Il ritmo, che nella prima metà funzionava, cede il passo a una narrazione più convenzionale, culminando in un finale in cui la setta fanatica e i suoi rituali portano il film pericolosamente vicino al territorio del B-movie.

Restano comunque impresse alcune scene davvero notevoli, come le infermiere senza volto che si muovono con quella scoordinazione agghiacciante, l’apparizione di Pyramid Head che scortica viva una donna sulle scalinate della chiesa, e quel rogo finale che chiude il cerchio in modo brutale.

Nel contesto delle trasposizioni videoludiche, genere tristemente noto per i suoi disastri, Silent Hill rappresenta un’eccezione degna di nota. Probabilmente non è un capolavoro, ma è un film che è riuscito a catturare l’estetica di un videogioco che ha segnato un’epoca e che, vent’anni dopo, pur con tutte le sue crepe narrative, risulta ancora gradevole per chi apprezza un horror visionario dall’atmosfera angosciante.

Ora, la tentazione di vedere Return to Silent Hill è forte, ma il timore di trovarmi davanti a una vaccata è altrettanto reale. Forse, in questo caso, è meglio aspettare l’home video.

Film

Southbound - Autostrada per l'inferno

di Registi vari

Nel panorama degli horror antologici degli anni duemiladieci, Southbound - Autostrada per l'inferno rappresenta un piccolo gioiello. Diretto dallo stesso collettivo di registi protagonisti di V/H/S – Radio Silence (Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Chad Villella), Roxanne Benjamin (qui anche produttrice e al suo esordio alla regia), David Bruckner e Patrick Horvath – il film debutta al Toronto International Film Festival del 2015 per poi approdare nei circuiti home video con una distribuzione limitata nelle sale americane. In italia si trova nel catalogo Midnigh Factory.

Prodotto con un budget contenuto e girato tra le lande desolate del deserto del Mojave, Southbound è composto da cinque episodi intrecciati tra di loro con in comune un'autostrada sperduta nel sud degli Stati Uniti, la voce di Larry Fessenden come DJ, e il tema del senso di colpa.

In The Way Out dei Radio Silence seguiamo due uomini coperti di sangue in fuga da inquietanti creature scheletriche alate. Si fermano in una stazione di servizio nel mezzo del nulla, ma ogni tentativo di allontanarsi li riporta esattamente nello stesso posto. Siren, diretto da Roxanne Benjamin, racconta invece la disavventura di tre ragazze di una band musicale rimaste in panne lungo la stessa strada deserta, soccorse da una coppia inquietante legata a un culto satanico. Con The Accident, David Bruckner firma forse l’episodio più disturbante. Un uomo, distratto dal telefono mentre guida di notte, investe una ragazza – proprio una delle ragazze in fuga dall'episodio precedente. Terrorizzato e in preda al panico chiama il numero di emergenza ricevendo istruzioni da degli strani operatori che lo guidano telefonicamente verso un ospedale abbandonato. In Jailbreak, Patrick Horvath porta lo spettatore dentro un bar infestato da creature mostruose, dove un uomo armato cerca disperatamente la sorella scomparsa da anni, solo per scoprire che lei ha ormai accettato quel luogo come casa. Infine The Way In, ancora firmato Radio Silence, chiude il cerchio con il massacro di una famiglia da parte di tre uomini mascherati, due dei quali riescono a fuggire trasformandosi nei protagonisti dell’episodio iniziale.

Parliamoci chiaro, cercare una spiegazione razionale e definitiva alla struttura di Southbound è probabilmente un esercizio destinato al fallimento. Il film non è interessato a fornire risposte chiare, quanto piuttosto a costruire un limbo infernale in cui i personaggi sono condannati a rivivere le proprie colpe in un ciclo eterno. Come nei migliori episodi di Twilight Zone, è l’ignoto a generare il vero disagio, non la sua decodifica.

La struttura narrativa circolare è il vero punto di forza del film. Diversamente da molte antologie horror, in Southbound ogni episodio si integra in quello successivo (il finale di uno coincide con l'inizio del seguente), creando un effetto domino che culmina nel ritorno al punto di partenza. Anche lo stile dei diversi registi si amalagama bene, trasformando il film in un unico corpo narrativo piuttosto che in una semplice raccolta di cortometraggi. La fotografia bruciata dal sole del deserto nella prima metà del film cede gradualmente il passo all'oscurità notturna, seguendo un arco temporale che accompagna la discesa nei gironi infernali. La colonna sonora synth, dichiaratamente debitrice all’horror anni ottanta, contribuisce a rafforzare questa atmosfera sospesa e malsana.

Come spesso accade nelle antologie, alcuni episodi spiccano sugli altri. Tra quelli che ho apprezzato di più cito "The Accident", un piccolo gioiello gore pervaso da un ironia nerissima, quasi grottesca, che trasforma la responsabilità morale in un incubo surreale fatto di carne e ossa spezzate. Molto riusciti anche i due episodi dei Radio Silence, capaci di fondere tensione, violenza e suggestioni soprannaturali.

In definitiva, Southbound è un film più coraggioso che riuscito, ma che riesce a spiccare nel panorama sovraffollato degli horror indie degli anni duemiladieci, ricordandoci che l'inferno non è necessariamente un luogo sotterraneo pieno di fiamme, ma può tranquillamente avere le sembianze di una strada che non porta da nessuna parte e una stazione di servizio nel mezzo del nulla.

Film

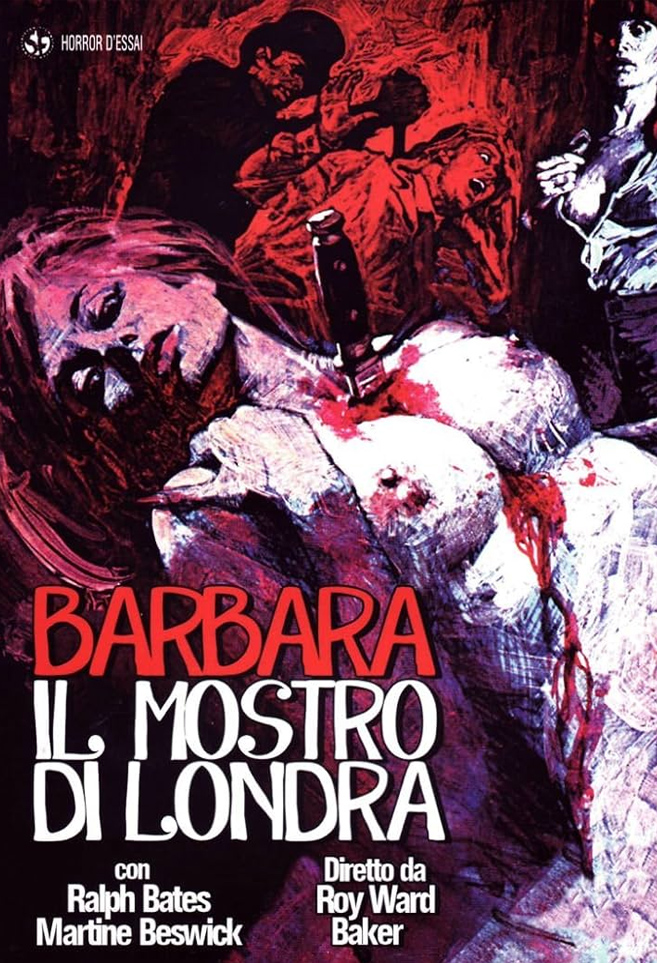

Barbara, il mostro di Londra

di Roy Ward Baker

Nel 1971 la Hammer Film Productions stava vivendo una fase di passaggio dopo aver aver ridefinito il genere horror gotico dominando i due decenni precedenti. Il mondo stava cambiando, il pubblico chiedeva brividi più espliciti e la storica casa di produzione britannica si trovava costretta a reinventarsi per non finire sepolta sotto la polvere dei propri set. È in questo clima di audace sperimentazione che nasce Barbara, il mostro di Londra (discutibile titolo italiano rispetto all'originale: Dr. Jekyll and Sister Hyde), diretto da Roy Ward Baker. Non è solo l’ennesimo rifacimento del classico di Stevenson, ma una rivisitazione originale in cui dottor Jekyll si trasforma in una donna.

La storia ci riporta in una Londra vittoriana perennemente avvolta dalla nebbia, dove il dottor Henry Jekyll (Ralph Bates) è un giovane scienziato ossessionato dall’idea di sconfiggere ogni malattia conosciuta. Quando un collega gli fa notare che morirà prima di vedere i frutti delle sue ricerche, Jekyll sposta la sua attenzione sul segreto della longevità, iniziando a sperimentare con ormoni femminili estratti da cadaveri. Il siero funziona, ma con effetti imprevisti. Non solo lo rinvigorisce, lo trasforma fisicamente in una donna bellissima, sensuale e letale. Mentre Jekyll tenta disperatamente di mantenere il controllo, la sua controparte femminile, presentata al mondo come la sorella Mrs Hyde (Martine Beswick), inizia a reclamare una propria autonomia, trascinandolo in una spirale di sangue e cadaveri.

Trasformare il romanzo di Stevenson in un racconto di transizione di genere, letteralmente, era un azzardo che avrebbe potuto facilmente scivolare nel grottesco. Invece Roy Ward Baker e lo sceneggiatore Brian Clemens riescono a mantenere un equilibrio sorprendente tra serietà e autoironia, senza mai sfociare nel ridicolo. Particolarmente riuscita l’idea di intrecciare il mito di Jekyll con quello di Jack lo Squartatore, coinvolgendo persino i resurrezionisti Burke e Hare in un macabro gioco di citazioni, in una Londra vittoriana oscura e decadente ricostruita interamente in studio con grande cura.

Dal punto di vista visivo il film vive sul contrasto tra l’eleganza fragile di Ralph Bates, che interpreta un Jekyll tormentato e vulnerabile, e la bellezza sensuale, quasi felina, di Martine Beswick. La loro somiglianza fisica è sorprendente e rende credibile una trasformazione che avviene quasi sempre fuori campo, evitando effetti speciali invasivi per puntare tutto sulla suggestione psicologica. Affascinante la scena dello specchio rotto che riflette i volti dei due personaggi. Audace per l’epoca anche il topless della Beswick e un fugace nudo posteriore.

Dr. Jekyll and Sister Hyde è un cult della Hammer che consiglio vivamente agli appassionati del genere.

Superdeep

di Arseny Syuhin

C'è qualcosa di irresistibilmente affascinante nelle leggende metropolitane che nascono dai luoghi più remoti e inospitali del pianeta. Il Pozzo Superprofondo di Kola, situato nella desolata penisola omonima nel nord-ovest della Russia, è uno di questi luoghi: un buco profondo oltre 12 chilometri scavato dai sovietici a partire dal 1970 con l'ambizione di penetrare le viscere della Terra. Quando il progetto venne abbandonato nei primi anni novanta, le voci iniziarono a circolare. Si raccontava di strani suoni registrati nelle profondità, urla che alcuni non esitarono ad attribuire alle anime dannate dell'inferno.

È proprio da questa suggestiva leggenda che nasce Superdeep, l'opera prima del regista russo Arseny Syuhin.

Siamo nel 1984, l'Unione Sovietica è ancora in piedi e il pozzo di Kola rappresenta uno dei segreti meglio custoditi del regime. Quando dal sito di perforazione iniziano a provenire segnali anomali e la comunicazione con il personale si interrompe, il timore di un contagio biologico ignoto spinge il governo a inviare una squadra d'emergenza per indagare. La protagonista è Anna Fedorova (Milena Radulovic), giovane e brillante epidemiologa con un passato professionale complicato alle spalle. Viene reclutata dai vertici militari per scendere nell'abisso insieme a un gruppo di soldati e scoprire cosa si nasconde davvero laggiù. Una volta scesi a dodici chilometri di profondità, in un labirinto di cemento armato, Anya scoprirà che la minaccia non è fatta di demoni o fiamme eterne, ma di un organismo fungino millenario, mutante e inarrestabile.

Dal punto di vista dell'atmosfera il film funziona. Ci troviamo in una struttura fredda e isolata tra corridoi bui e ambienti claustrofobici che richiamano inevitabilmente La Cosa di John Carpenter. Il laboratorio sotterraneo ricorda molto anche quello dell'Umbrella Corporation di Resident Evil, con tanto di ascensori che scendono sempre più giù e porte sigillate da aprire con circospezione. Syuhin dimostra una certa capacità a costruire un'atmosfera effettivamente opprimente e anche quando il film vira verso un body horror, con tanto di escrescenze, mutazioni e masse informi di carne, gli effetti speciali pratici sono realizzati con mestiere e un certo gusto per il grottesco.

Il problema, però, è che superata la mezz'ora abbondante, la pellicola inizia a mostrare le corde. Superdeep dura quasi due ore, una durata francamente eccessiva per un horror claustrofobico che avrebbe beneficiato enormemente di una sforbiciata. Ci sono sequenze che si trascinano senza necessità, scene ripetitive. I personaggi, purtroppo, non aiutano. Siamo davanti a una sfilata di archetipi stereotipati - dal militare burbero allo scienziato ambiguo - che si muovono su binari scontati, privi di profondità psicologica. A questo si aggiunge una recitazione piuttosto modesta e alcune situazioni narrative poco credibili. Va bene che è fantascienza ma vedere la protagonista muoversi in ambienti da 200°C in semplice maglietta senza alcuna conseguenza, è davvero poco credibile.

Non è un disastro, sia chiaro. È un horror che funziona a metà, più riuscito negli aspetti visivi e nell'ambientazione che nella sostanza drammatica. Il problema è che quando ti misuri con giganti come Carpenter o con la mitologia lovecraftiana che pure il film evoca, serve qualcosa di più della semplice competenza tecnica.

Consigliato solo agli appassionati del genere con aspettative moderate.

Il mistero della camera nera

di Roy William Neill

Nel 1935, mentre l'Universal era impegnata a spremere fino all'ultimo il filone dei mostri, la Columbia Pictures decide di prendere un altra strada puntando su atmosfere più rarefatte e meno "mostruose". The Black Room (da noi distribuito con il titolo Il mistero della camera nera) è un film che si colloca in quella zona grigia dove il gotico puro si mescola al thriller psicologico. Diretto da Roy William Neill – che avrebbe poi firmato diversi episodi della serie su Sherlock Holmes – il film si avvale dell'interpretazione di Boris Karloff, qui chiamato a sdoppiarsi e a interpretare due personaggi. Una prova che dimostra come dietro il trucco e le bende ci fosse molto più di un’icona dell’orrore. Non male per un attore che secondo la leggenda hollywoodiana doveva la sua fama solo a qualche grugnito ben piazzato sotto strati di cerone.

In una remota regione dell'Europa centrale, il barone Gregor de Berghmann è il primogenito di una famiglia schiacciata dal peso di una profezia antica quanto inquietante: l'ultimo discendente della stirpe verrà ucciso dal fratello minore all’interno della misteriosa Camera Nera del castello. Gregor è un tiranno crudele, predatorio, che governa con il pugno di ferro e il disprezzo. Per scongiurare il destino, richiama a sé il gemello Anton, tornato da un lungo esilio, proponendogli di condividere il potere. Anton è l’esatto opposto: mite, gentile, segnato da una paralisi al braccio destro. Ma dietro l’apparente riconciliazione fraterna si cela un piano ben più sinistro: uccidere Anton, assumerne l’identità e aggirare così la profezia. Naturalmente, come ogni profezia che si rispetti, anche questa troverà il modo di compiersi, in un finale che mescola ironia del destino e una sottile giustizia poetica.

Il mistero della camera nera racconta con mestiere una storia che affonda le radici nella tradizione gotica più classica, quella de Il castello di Otranto e dei primi romanzi gotici inglesi. Non ci sono spettri né scienziati folli, ma un orrore tutto umano, fatto di brama di potere, fatalismo e identità spezzate. La messa in scena è sorretta da un’ottima scenografia e da una fotografia efficace nel valorizzare ombre e chiaroscuri, ma il vero cuore pulsante del film resta la prova attoriale di Karloff. L’attore differenzia i due fratelli attraverso dettagli minimi ma decisivi: la postura, lo sguardo, il ritmo dei gesti. Gregor ha un portamento greve e uno sguardo attraversato da un’ironia sadica, una crudeltà quasi annoiata. Anton, al contrario, è tutto fragilità malinconica, con un sorriso gentile, quasi timido, e il braccio paralizzato che caratterizza ogni suo movimento. Ma la parte in cui Karloff raggiunge vette notevoli è quando si ritrova a interpretare Gregor che ha preso il posto di Anton. Qui l'attore deve mostrare le crepe nella maschera, quei momenti in cui la natura violenta del personaggio affiora sotto la patina di bontà che sta faticosamente mantenendo.

Per gli amanti del cinema classico Il mistero della camera nera è un ottimo film gotico che merita di essere riscoperto, magari in una sera d'inverno, quando fuori piove e il castello dei de Berghmann non sembra poi così lontano.

Film

Suspiria

di Dario Argento

Il capolavoro assoluto di Dario Argento. Nel 1977, dopo il successo di Profondo Rosso, il regista romano decide di abbandonare le certezze del giallo all'italiana per tuffarsi nel soprannaturale. Il risultato è Suspiria, un opera che ridefinsce i confini dell'horror trasformandolo in un'esperienza sensoriale estrema, dove la logica narrativa cede il posto a una dimensione onirica e fiabesca. Primo capitolo di quella che sarebbe diventata la Trilogia delle Madri, Suspiria rappresenta l'apice del talento visionario di Argento e segna il suo passaggio definitivo dal thriller psicologico al territorio dell'incubo puro.

Susy Bannion, giovane ballerina americana interpretata da Jessica Harper, arriva a Friburgo per perfezionarsi nella prestigiosa accademia di danza della città. Il suo arrivo coincide con una notte di pioggia torrenziale e con la fuga disperata di un’altra allieva, che viene brutalmente assassinata insieme a un'amica poche ore dopo. Giorno dopo giorno, Susy inizia a percepire che qualcosa di oscuro e antico si nasconde dietro le lezioni di danza e l'apparente rispettabilità dell'accademia. Tra corridoi rosso sangue, rumori notturni inquietanti, sparizioni improvvise e una surreale infestazione di larve, la ragazza, con l'aiuto di Sara, un'altra studentessa, scoprirà che dietro la rigida disciplina imposta dalla vice-direttrice Miss Tanner (Alida Valli) e da Madame Blanc (Joan Bennett) si nasconde un'antica congrega di streghe guidata dalla fondatrice Helena Markos, la Madre dei Sospiri.

Dal punto di vista tecnico e visivo, Suspiria è una lezione di cinema espressionista prestata all'horror, un'opera che trascende il genere per diventare pura esperienza estetica. Argento e il direttore della fotografia Luciano Tovoli compiono un vero miracolo visivo utilizzando una vecchia pellicola Kodak a basso contrasto e filtrando le luci attraverso teli di velluto, ottenendo quei colori primari, saturi e violenti che sono diventati il marchio di fabbrica del film. Un trattamento innaturale e fantastico della luce e dei colori, chiaramente debitore dello stile dell’indimenticato Mario Bava. Non è un caso che Suspiria sia anche l’ultimo film italiano stampato con il processo Technicolor, la tecnica che aveva dato vita ai classici Disney e a molti capolavori del cinema americano. Un legame che non è soltanto tecnico ma anche immaginario, visto che una delle influenze più dichiarate del film è Biancaneve e i sette nani, che aveva profondamente turbato l’infanzia di Argento. Il cromatismo non serve più a rappresentare la realtà, ma a deformarla e trasfigurarla in qualcosa di visionario e astratto.

Se la fotografia aggredisce gli occhi, la colonna sonora dei Goblin strangola letteralmente le orecchie dello spettatore. Claudio Simonetti e compagni firmano il loro capolavoro lavorando al limite della sperimentazione, mescolando prog rock, strumenti etnici, voci sussurrate, cori inquietanti e rumori industriali. Si racconta che Argento facesse suonare la musica a tutto volume sul set per terrorizzare gli attori durante le riprese, a conferma di quanto il suono fosse parte integrante dell’esperienza sensoriale del film.

Le scenografie di Giuseppe Bassan contribuiscono a costruire un universo visivo che fonde Liberty, espressionismo tedesco, geometrie escheriane e suggestioni metafisiche. L’accademia di danza non è un luogo reale, ma una dimensione fiabesca e ostile, un labirinto onirico in cui le leggi della logica e della fisica sembrano sospese. In origine le protagoniste avrebbero dovuto essere bambine di dieci anni, ed è anche per questo che le maniglie delle porte sono posizionate più in alto del normale, per restituire una percezione infantile dello spazio e amplificare quel senso di smarrimento e inadeguatezza di fronte al male degli adulti.

Suspiria è una favola nera, una discesa nell’antro della strega che rielabora archetipi universali. Probabilmente è proprio la sceneggiatura, scritta da Argento insieme a Daria Nicolodi, l’elemento più debole dell’opera. La trama è rarefatta, i dialoghi volutamente puerili e stilizzati, non va mai dimenticato che furono scritti pensando a protagoniste bambine, e i personaggi restano appena abbozzati. Ma ad Argento non interessa davvero raccontare una storia nel senso tradizionale del termine. Il suo obiettivo è costruire un flusso di immagini e suoni che obbedisca a logiche oniriche, non razionali, puntando all’impatto visivo e alla ricerca di un terrore puro, quasi primordiale, impresso direttamente sulla pellicola.

A quasi cinquant’anni dalla sua uscita, Suspiria conserva intatta la sua forza dirompente. I recenti restauri in 4K, supervisionati dallo stesso Tovoli, hanno restituito al film il suo splendore originario, permettendo anche alle nuove generazioni di vedere un'opera che ha influenzato profondamente il cinema contemporaneo. Da Guillermo del Toro a Nicolas Winding Refn, l’eredità di Suspiria continua a pulsare nel cinema di genere, confermandolo ancora oggi come uno dei film horror più affascinanti e influenti di sempre.

Film

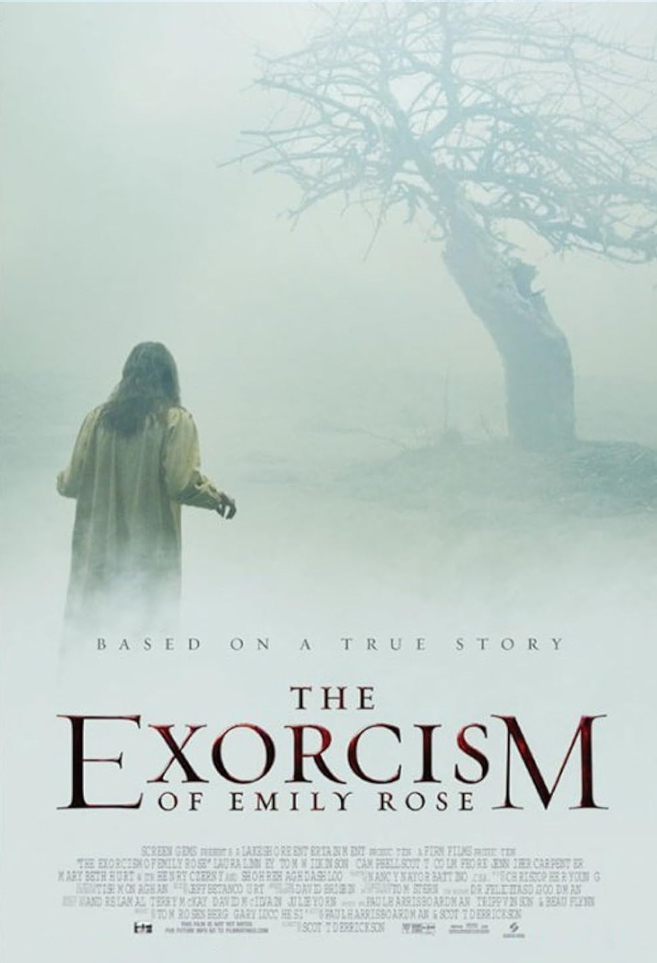

The Exorcism of Emily Rose

di Scott Derrickson

Diciamo la verità. Il primo e unico vero film sulle possessioni demoniache resta L'Esorcista, ancora oggi uno dei migliori horror della storia del cinema. Tutto ciò che è venuto dopo è stato, nella migliore delle ipotesi, una variazione sul tema e, nella peggiore, una sfilata di caricature e scopiazzature più o meno riuscite. All'inizio degli anni duemila, dopo un lungo periodo di assenza dal grande schermo di questo particolare sottogenere, The Exorcism of Emily Rose di Scott Derrickson porta l’attenzione sulle possessioni demoniache, riaccendendo l’interesse del pubblico ma spalancando anche le porte a una valanga di film su indemoniati assortiti, a mio avviso quasi tutti dimenticabili.

Il film è ispirato al caso giudiziario dell'esorcismo di Anneliese Michel, giovane ragazza tedesca morta nel 1976 dopo essere stata sottoposta a sessantasette esorcismi nel corso di dieci mesi. La vicenda ebbe enorme risonanza mediatica e si concluse con la condanna per omicidio colposo dei genitori e dei due sacerdoti coinvolti. Derrickson, insieme allo sceneggiatore Paul Harris Boardman, sposta la storia dalla Germania bavarese degli anni settanta agli Stati Uniti contemporanei, americanizza nomi e contesto e sceglie di raccontare la tragedia attraverso la cornice di un processo.

L'ambiziosa avvocata Erin Bruner (Laura Linney) accetta di difendere Padre Richard Moore (Tom Wilkinson), un sacerdote cattolico accusato di omicidio colposo dopo la morte della diciannovenne Emily Rose (Jennifer Carpenter) durante un tentativo di esorcismo. Mentre la Chiesa preferirebbe che il prete si dichiarasse colpevole per evitare ulteriore attenzione mediatica, Moore insiste sulla propria innocenza e chiede un processo pubblico per raccontare la vera storia di Emily. Attraverso flashback che si alternano alle udienze in tribunale, scopriamo che Emily era una studentessa universitaria brillante e profondamente religiosa che inizia a essere tormentata da visioni terrificanti sempre alle tre del mattino. Dopo diagnosi di epilessia e schizofrenia rivelatesi inefficaci, la famiglia si convince che la ragazza sia posseduta e si affida a Padre Moore per un esorcismo.

The Exorcism of Emily Rose è una sorta di "legal horror", un film che oscilla tra due interpretazioni opposte dei fatti. Da un lato quella scientifica, sostenuta dal pubblico ministero Ethan Thomas (Campbell Scott) che riconduce il caso a una forma di epilessia psicotica. Dall’altro quella spirituale, difesa dal sacerdote, che parla apertamente di possessione demoniaca. Sulla carta l’idea poteva risultare intrigante, persino originale, se non fosse che il film pende in modo evidente verso la spiegazione soprannaturale. Del resto si tratta pur sempre di un horror da vendere al pubblico, e così la razionalità diventa inevitabilmente l’antagonista, un ostacolo da superare per dare voce alla "verità".

Il vero problema è che questo connubio tra legal thriller e horror finisce per essere anche il principale limite del film. L'alternanza continua tra le scene in tribunale e i flashback della tragedia di Emily spezza sistematicamente la tensione, rendendo il racconto prevedibile e diluito. È come se Derrickson non riuscisse mai a scegliere una direzione precisa, oscillando tra il desiderio di spaventare e quello di riflettere, senza riuscire davvero a fare né l’una né l’altra cosa. Il risultato è un film che rischia di scontentare sia gli amanti dell'horror puro, che cercano brividi e tensione costante, sia chi apprezza i drammi processuali più cerebrali.

Dal punto di vista tecnico, il film è realizzato con una certa cura. Derrickson dimostra un buon controllo dell’atmosfera e della fotografia, ma quando si entra nel territorio dell’orrore vero e proprio, il film scivola nei cliché più abusati del genere. Urla gutturali, contorsioni del corpo, repulsione verso gli oggetti sacri, voci demoniache. Un repertorio già visto troppe volte e ormai poco efficace sul piano del terrore autentico.

Se poi si guarda alla vicenda reale, emerge come il film stravolga la tragica vivenda di Anneliese Michel privilegiando la spettacolarizzazione rispetto a una riflessione davvero onesta e complessa. Da questo punto di vista appare molto più interessante Requiem di Hans-Christian Schmid, film tedesco del 2006 ispirato alla stessa storia, che ho scoperto esistere ma non ho ancora visto.

In definitiva, The Exorcism of Emily Rose mi è sembrato un film modesto e decisamente sopravvalutato. Non spaventa, non inquieta davvero e la sua ambizione di mettere in dialogo fede e ragione si perde in una struttura narrativa che non riesce a valorizzare nessuno dei due poli.

L’unica vera inquietudine che questo film mi ha lasciato è la paura di svegliarmi nel cuore della notte, e scoprire che sono esattamente le tre in punto. Ecco, quello sì che mi disturberebbe.

Film

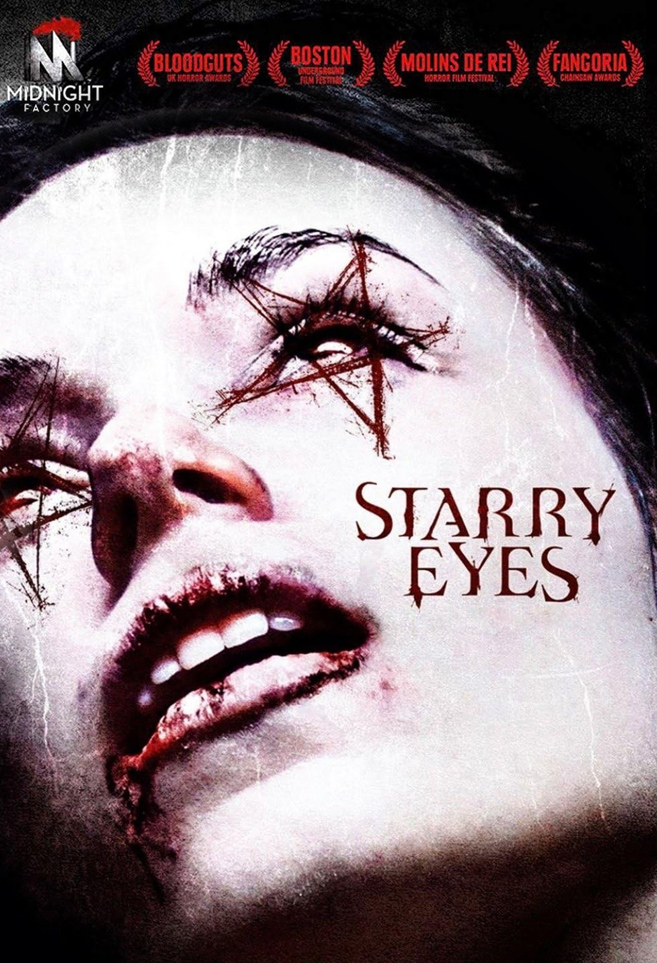

Starry Eyes

di Kevin Kölsch, Dennis Widmyer

Hollywood è sempre stata generosa nel produrre storie su se stessa, raccontandosi ora come fabbrica dei sogni, ora come spietata divoratrice di anime. Starry Eyes, opera prima di Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. Girato in soli diciotto giorni con un budget ridotto all’osso (il progetto nacque da una campagna di crowdfunding su Kickstarter), il film si inserisce in quella fortunata stagione del cinema horror indipendente americano capace di terrorizzare senza bisogno di effetti speciali o produzioni faraoniche.

Sarah Walker (Alex Essoe) è un’aspirante attrice che affronta la quotidiana frustrazione della Los Angeles cinematografica tra audizioni umilianti, un lavoro da cameriera in un locale di dubbio gusto e un gruppo di "amici" che lei considera presuntuosi e falliti. La svolta arriva con un’audizione per la misteriosa casa di produzione Astraeus Pictures. Non è un provino come gli altri. Non le viene chiesto solo di recitare, ma di esporre la sua parte più nuda, fragile e, infine, mostruosa. Colpiti dalla sua furia autodistruttiva - Sarah, nei momenti di maggiore stress, si lascia andare a gesti autolesionistici strappandosi ciocche di capelli - i selezionatori le offrono l’occasione della vita, il ruolo da protagonista in un film che potrebbe finalmente lanciarla. Il prezzo, naturalmente, è altissimo e non si misura in denaro.

La storia dell’attrice disposta a vendere l’anima per il successo non è certo originale e il percorso di Sarah risulta prevedibile per chi conosce il genere. Starry Eyes non gioca sulla sorpresa, ma sulla costruzione di un clima sempre più soffocante, accompagnando lo spettatore in una discesa lenta e inesorabile. Kölsch e Widmyer rielaborano un immaginario già noto, richiamando il Lynch di Mulholland Drive e il Refn di The Neon Demon nel ritratto di una Hollywood astratta e divoratrice, filtrata attraverso una sensibilità horror. La messa in scena fredda e asettica riflette la progressiva perdita di identità della protagonista, prendendo una deriva polanskiana in cui paranoia e isolamento diventano sempre più palpabili.

Alex Essoe regge sulle spalle l’intera pellicola con una prova intensa e radicale. La sua interpretazione è un omaggio viscerale e quasi fisico alla Isabelle Adjani di Possession. La somiglianza non è solo estetica, ma risiede in una recitazione "di nervi", fatta di urla strozzate, contorsioni e un’intensità corporea che culmina in esplosioni di follia pura. Quando il film decide di premere il pedale sull’acceleratore, ci ritroviamo catapultati in pieno territorio Cronenberg. La metamorfosi di Sarah non è solo metaforica, ma una vera e propria decomposizione fisica, un body horror splatteroso che non risparmia nulla allo spettatore. Il finale diventa una catarsi violenta, una celebrazione del gore che ricorda come nascere "stella" richieda spesso la morte dell’essere umano.

Per gli appassionati del genere, Starry Eyes è un film che merita di essere recuperato. Non tutto funziona alla perfezione, ma la forza visiva e la performance della Essoe lo elevano sopra la media, trasformandolo in un racconto crudele sulla fame di successo, capace di distruggere persone e rapporti fino a cancellare ogni traccia di identità.

Film

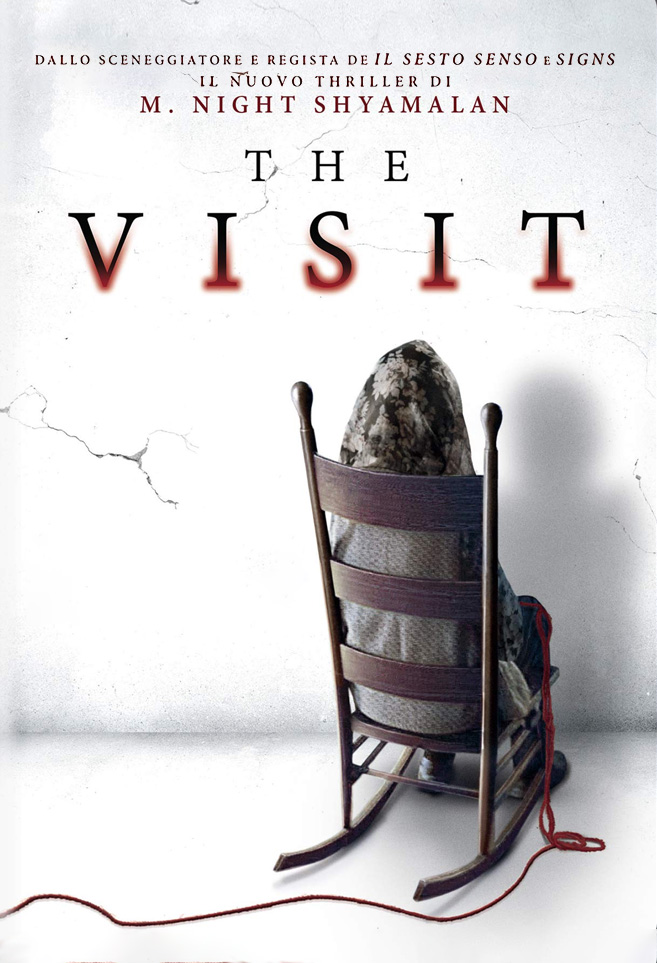

The Visit

di M. Night Shyamalan

C’è un momento, nella carriera di ogni regista, in cui la critica smette di aspettarsi capolavori e si accontenta semplicemente di non essere delusa. M. Night Shyamalan, enfant prodige capace di stregarci con Il sesto senso e poi progressivamente smarritosi in una serie di opere quantomeno discutibili, arriva a The Visit nel 2015 con questo fardello sulle spalle.

Realizzato con soli 5 milioni di dollari — finanziati in parte ipotecando la propria casa — e prodotto da Blumhouse, specializzata in horror low-budget, il film segna un deciso cambio di rotta. Shyamalan sceglie il found footage, ma lo fa con un approccio più consapevole e personale rispetto ai soliti standard da videocamera traballante, dimostrando che anche una forma abusata può ancora dire qualcosa se maneggiata con intelligenza.

Rebecca e Tyler sono due fratelli che non hanno mai conosciuto i nonni materni. La madre, interpretata da Kathryn Hahn, si era allontanata dalla famiglia anni prima per seguire il proprio amore, causando una frattura mai sanata. Quando decide di concedersi una vacanza, i ragazzi colgono l’occasione per partire verso la Pennsylvania e trascorrere una settimana nella fattoria dei nonni.

Rebecca, aspirante regista quindicenne, e il fratello Tyler, tredicenne che ama fare rap improvvisati, decidono di documentare il tutto con le loro videocamere e aiutare la madre a riconciliarsi con il passato.

I nonni, soprannominati Nana e Pop, li accolgono con apparente calore, ma già dalla prima sera qualcosa inizia a stridere. Ai ragazzi viene proibito di scendere in cantina (a causa della "muffa", naturalmente) e viene imposto di rimanere in camera dopo le 21:30. Perché, si sa, i nonni vanno a letto presto. Man mano che la settimana procede, i due anziani diventano sempre più inquietanti, soprattutto dopo il calare della notte, spingendo Rebecca e Tyler a chiedersi se dietro la semplice eccentricità senile si nasconda una verità pericolosa.

Non amo particolarmente il found footage, ma qui Shyamalan riesce a giustificarne l’uso con una trovata semplice ed efficace. La macchina da presa è nelle mani di Rebecca, giovane regista in erba che vediamo più volte alle prese con il montaggio sul suo portatile. Questo espediente permette inquadrature più curate della media e rende il realismo documentaristico meno caotico, evitando il consueto mal di mare da telecamera impazzita tipico del genere

La storia ha il sapore di una fiaba dei fratelli Grimm aggiornata all’era di YouTube. Shyamalan gioca con il tema della vecchiaia e con la cosiddetta sindrome del tramonto, il sundowning, che colpisce alcuni malati di demenza rendendoli agitati dopo il calare del sole, per costruire una tensione che non ha bisogno di fantasmi o mostri digitali. La paura qui è fisica, tangibile. È l’odore di pulito che nasconde qualcosa di marcio, è la nudità improvvisa e disturbante della nonna che gratta le pareti nel cuore della notte. In questo senso, Deanna Dunagan e Peter McRobbie offrono interpretazioni memorabili, oscillando tra inquietante e grottesco con una naturalezza che trasforma anche le scene potenzialmente più ridicole in momenti di autentico disagio.

Naturalmente, essendo un film di Shyamalan, il colpo di scena è d’obbligo. E qui va detto che, pur risultando prevedibile, alla fine funziona. Non raggiunge certo i vertici de Il sesto senso, ma riesce comunque a sorprendere e a dare una chiusura coerente alla narrazione.

The Visit è una storia di rancori familiari, espiazione e segreti sepolti male, il tutto condito da una dose generosa di brividi e da qualche risata liberatoria. È la dimostrazione che Shyamalan, quando si libera della pretenziosità e delle megaproduzioni, sa ancora confezionare un film interessante. Non è un’opera d’autore né un film perfetto, ma centra il suo obiettivo, giocando apertamente con gli stereotipi dell’horror riuscendo nell'intento di intrattenere senza pretendere di rivoluzionare il genere.

Film

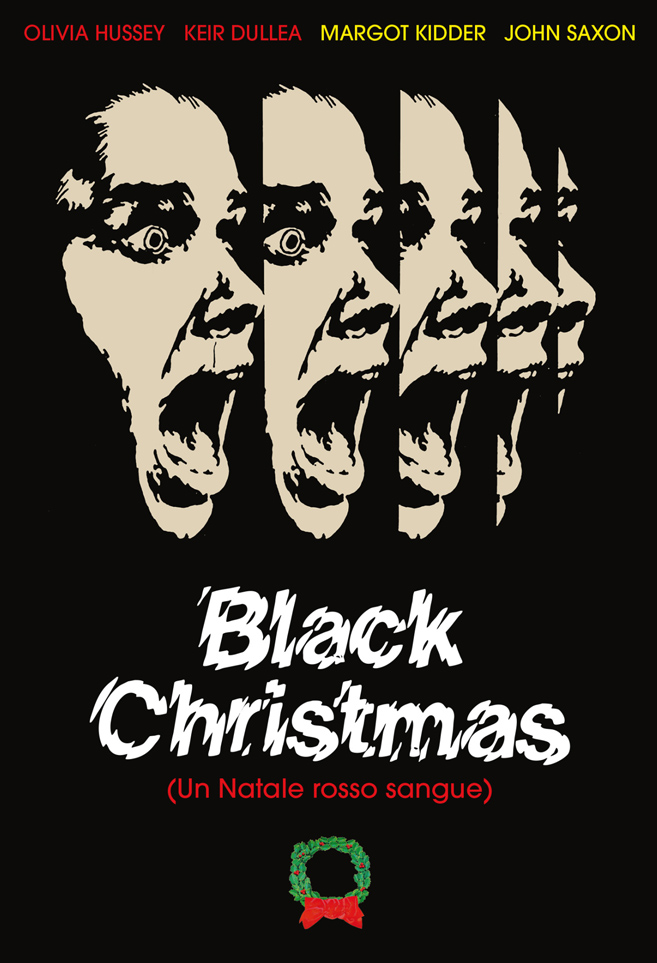

Black Christmas - Un Natale rosso sangue

di Bob Clark

A Natale non poteva mancare il classico film natalizio. No, niente commedie zuccherose, quelle se capita le vedo con il piccoletto. Per l’occasione sono andato a recuperare un classico del cinema horror, Black Christmas di Bob Clark. Uscito nel 1974, il film non è solo un semplice horror ma, insieme a Reazione a catena di Mario Bava, è considerato uno dei veri precursori dello slasher movie, capace di anticipare di quattro anni l’iconico Halloween di John Carpenter e di tracciare la mappa genetica di un intero sottogenere.

Durante le festività natalizie, all’interno di un convitto universitario femminile, le ragazze iniziano a ricevere inquietanti telefonate da un maniaco che pronuncia frasi sconclusionate e volgari, tra urla soffocate e risate nervose. Quando una delle studentesse, Clare, scompare misteriosamente, nessuno sospetta che il suo corpo sia nascosto proprio sopra le loro teste. A loro insaputa, una presenza inquietante si è introdotta nella casa, trovando rifugio nell’attico. Da quel momento l’edificio si trasforma in una trappola mortale, mentre le giovani donne cadono una dopo l’altra e la polizia locale, guidata dal tenente Fuller (John Saxon), tenta disperatamente di rintracciare la fonte delle telefonate. Al centro della vicenda c’è Jess (Olivia Hussey), una studentessa che sta affrontando una crisi personale con il fidanzato dopo aver deciso di interrompere la gravidanza contro la sua volontà. Tra incomprensioni, tensioni e un crescendo di violenza, il Natale si tinge di rosso sangue.

La forza del film sta tutta nella regia di Bob Clark, che negli anni ottanta avrebbe poi virato verso commedie assai discutibili come quelle di Porky’s. Clark adotta soluzioni sorprendentemente moderne, come un uso sapiente dei grandangoli e delle profondità di campo, capaci di amplificare la sensazione di vulnerabilità delle vittime, e il ricorso insistito alla soggettiva dell’assassino, che trasforma lo spettatore in un testimone scomodo e involontario. Una scelta stilistica che richiama il Dario Argento di quegli stessi anni e che diventerà, nel giro di poco tempo, uno dei tratti distintivi dell’intero genere slasher.

Gli omicidi in sé non sono particolarmente memorabili e neanche troppo violenti, ma la vera forza del film risiede nel serial killer stesso, o meglio nella sua assenza. Non vediamo mai davvero Billy, questo il nome che emerge dalle deliranti telefonate, ma solo frammenti: un occhio spalancato nell’ombra, una sagoma indistinta, una mano che afferra. E soprattutto quella voce, o meglio quelle voci, visto che l’assassino sembra abitato da personalità multiple. Un caleidoscopio vocale fatto di urla, pianti infantili, oscenità e suppliche, molto più disturbante di qualsiasi maschera horror.

Nonostante una sceneggiatura ingenua, dialoghi non sempre memorabili e una caratterizzazione della polizia che a tratti sfiora la macchietta, colpisce la scrittura delle protagoniste, anni luce lontana dai cliché delle future "vittime sacrificali" del genere. Qui si respira l’emancipazione femminile degli anni settanta. Emblematica la scena tra una delle ragazze, interpretata da una splendida Margot Kidder, che di lì a poco sarebbe diventata la Lois Lane del Superman di Reeve, e il poliziotto tontolone. La sua irriverenza alcolica non è solo un tratto caratteriale, ma una forma di resistenza a un mondo che vorrebbe le donne docili e accomodanti. E poi c’è Jess, interpretata da una luminosa Olivia Hussey, che affronta con una determinazione quasi anacronistica per il 1974 la questione dell’aborto, a un solo anno dalla sentenza Roe contro Wade.

Black Christmas è oggi riconosciuto come un piccolo cult degli anni settanta, un film che ha seminato i germi di un’intera tradizione cinematografica. Senza questo Natale rosso sangue non avremmo avuto Halloween, Venerdì 13, Nightmare e tutta la sfilza di slasher che hanno popolato gli anni ottanta. Un classico indiscutibile che merita di essere riscoperto, magari proprio durante le festività natalizie, quando le luci colorate dell’albero potrebbero improvvisamente sembrare un po’ meno rassicuranti.

Film

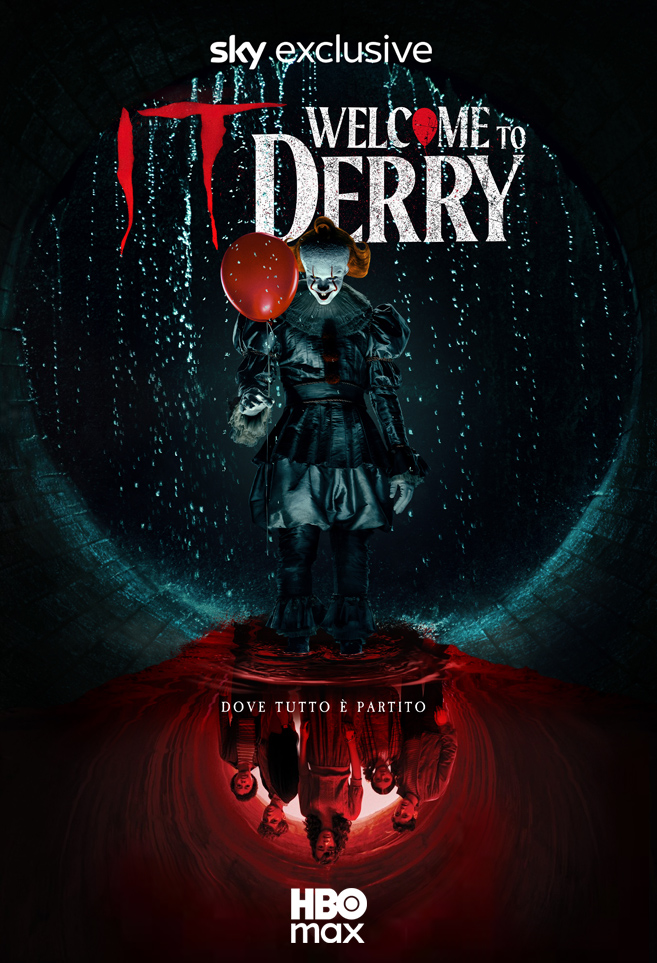

It - Welcome to Derry

Andy Muschietti

Sono tornato a vedere una serie televisiva dopo parecchio tempo. Anzi, insieme a questa ne sto seguendo anche un’altra che deve ancora concludersi, ma di quella parlerò in un altro post. Ora concentriamoci su It: Welcome to Derry.

Quando venne annunciato che Andy Muschietti avrebbe prodotto una serie prequel dei suoi due film di successo su It, la reazione collettiva fu più o meno un sospiro rassegnato. Ecco, avranno pensato in molti, l’ennesimo spin-off destinato a spremere il franchise fino all’osso, nel tentativo di replicare il mega successo di Stranger Things (a sua volta ispirata proprio a It). Prodotta da HBO e distribuita in Italia da Sky Atlantic, la serie è composta da otto episodi ed è ambientata nel 1962, con l’obiettivo di raccontare quella che dovrebbe essere l’origine del male nella cittadina più maledetta d’America.

Prima di proseguire faccio una doverosa premessa.

Non sono un cultore della saga di It. Il romanzo l'ho letto da adolescente, come quasi tutti i King di quegli anni, e con il tempo mi è rimasta solo la sensazione vaga di un'opera complessa, stratificata, avvincente. Non ho visto nemmeno i due film recenti di Muschietti. E nutro, lo ammetto senza vergogna, un fastidio per quelle serie in cui gruppetti di ragazzini in bicicletta devono sconfiggere il male che si annida nella loro cittadina. Ogni riferimento a Stranger Things non è assolutamente casuale.

Fatte queste premesse - e agli amanti del genere chiedo anticipatamente scusa - ci andrò giù duro.

Ma prima l'immancabile sinossi.

Siamo a Derry, all’inizio degli anni Sessanta. Un’America sorridente come una pubblicità, attraversata dalle paranoie della Guerra Fredda e da un razzismo che continua a scorrere sotto la patina della rispettabilità borghese. In città arriva un pilota dell’aeronautica, assegnato a una missione segreta, insieme alla sua famiglia. Quasi in parallelo iniziano misteriose sparizioni di bambini. Un gruppo di ragazzini - i predecessori del futuro Club dei Perdenti - decide di indagare. Nel frattempo Dick Hallorann, un soldato dotato di poteri di chiaroveggenza – lo stesso personaggio di Shining – percepisce, grazie alla sua "luccicanza", l’entità malefica che si nasconde sotto la superficie della città.

È piuttosto evidente che Welcome to Derry voglia parlare al vasto pubblico, quello in cerca dell'orrore a buon mercato, cavalcando un immaginario già collaudato. Un horror accessibile, fatto di spaventi e scene a effetto. Nulla di male. Il problema? Questa serie non fa paura. Ma proprio per niente. Non c'è un singolo momento di autentica tensione in otto episodi.

Certo, è girata bene. Patinata, confezionata con cura, una buona fotografia. Ma tutto è maledettamente prevedibile. Anche le scene che dovrebbero essere di puro orrore, appaiono posticce, quasi ridicole. La CGI non è proprio il massimo e a tratti sembra di assistere a un cartone animato più che a qualcosa che dovrebbe terrorizzarti.

E poi ci sono i ragazzini. Probabilmente è un problema mio, lo ammetto, ma mi risultano indigesti. Tutti. In particolare la protagonista che interpreta Lilly, con quelle faccia perennemente piagnucolosa che ti fa venire voglia che prima o poi le creatura se la divori. Niente da fare, ovviamente non accade.

Tante scene a effetto, momenti strappalacrime preconfezionati e un finale tirato via come se gli sceneggiatori avessero esaurito le idee e avessero deciso di chiudere in fretta e furia.

Poi, per carità, qualcosa si salva. La scena dell'incendio al Black Spot, il locale dei soldati afroamericani, è riuscita bene, ha un peso drammatico reale. Alcuni flashback sulle origini di Pennywise sono interessanti. Ma il resto? A volte i comportamenti dei personaggi non hanno né senso né scopo narrativo, e poi quella "geniale" idea che Pennywise possa viaggiare nel tempo. Ma davvero? Era necessario? L'orrore cosmico e indefinibile di King aveva bisogno di questa spiegazione da fumetto di terza categoria?

Forse sono io troppo esigente. O forse, più semplicemente, sono fuori target.

Diciamo che ho maturato una certa insofferenza per le serie televisive, quella tendenza a dilatare tutto, ad aggiungere scene, subplot, momenti che in una pellicola cinematografica verrebbero giustamente sforbiciati. È l'allungamento del brodo narrativo pensato apposta per consentire il binge-watching, per farti consumare bulimicamente una puntata dopo l'altra fino alle tre del mattino, non perché la storia lo richieda, ma perché l'algoritmo lo esige.

It: Welcome to Derry è l'esempio perfetto di questa logica, una storia che avrebbe potuto essere un film di due ore, tirata fino a otto episodi. È una serie che funziona se accetti di spegnere il cervello e goderti lo spettacolo superficiale. Se invece vuoi qualcosa che ti rimanga dentro, che ti inquieti davvero, che ti faccia pensare... beh, forse è meglio ripescare il romanzo di Stephen King e rileggerselo.

Serie TV

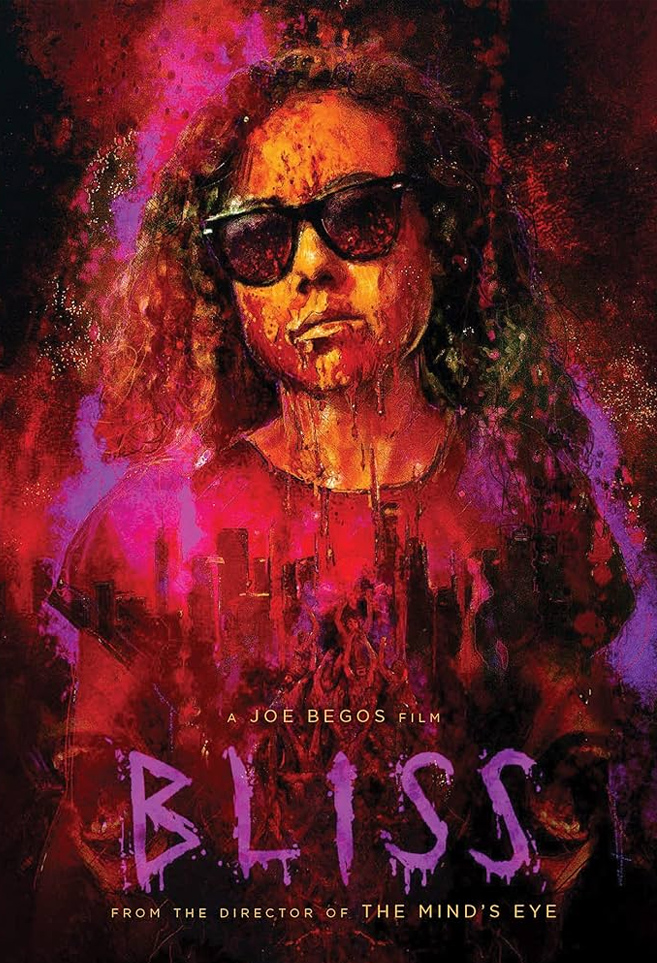

Bliss

di Joe Begos

Joe Begos è un giovane regista e sceneggiatore americano con all’attivo diversi film horror, non tutti memorabili, va detto. Si è però imposto per uno stile viscerale e diretto, un’anima profondamente splatter e una narrazione estrema che gli hanno garantito una certa visibilità nel panorama horror indipendente. Nel 2019 scrive, dirige e produce Bliss, il film che segna la sua maturità artistica.

Fin dai titoli di testa, dai colori sgargianti e aggressivi, il film sconsiglia caldamente la visione a chi soffre di epilessia. Un avviso da prendere sul serio, dal momento che la pellicola è un susseguirsi di luci stroboscopiche e immagini montate a ritmo serrato, un bombardamento sensoriale capace di farti girare la testa.

Dezzy (Dora Madison) è una giovane pittrice che vive a Los Angeles intrappolata in una profonda crisi creativa. Le scadenze incombono, il suo agente l’ha mollata e l’ispirazione sembra definitivamente scomparsa. Nel tentativo di sbloccarsi decide di affidarsi al suo spacciatore di fiducia, provare una nuova droga chiamata Bliss e lasciarsi risucchiare dalla vita notturna della città, tra alcol, sesso occasionale e droghe di ogni tipo.

La sostanza sembra promettere un’esplosione di creatività, ma dopo un threesome particolarmente cruento con una coppia misteriosa, Dezzy sprofonda in un delirio allucinogeno e inizia a sviluppare una fame insaziabile di sangue.

Bliss è un film sfacciatamente derivativo, un frullato di citazioni che Begos non prova nemmeno a nascondere. C’è l’ossessione vampiresca e urbana di The Addiction di Abel Ferrara, c’è un montaggio frenetico e ansiogeno che richiama i momenti più allucinati di Requiem for a Dream di Aronofsky, e poi ci sono quei colori fluo, accesi e quasi violenti, che sembrano urlare Nicolas Winding Refn da ogni fotogramma.

Eppure, nonostante questa evidente mancanza di originalità strutturale, Bliss riesce comunque a intrattenere e a lasciare il segno. La vera forza del film non sta tanto in quello che racconta, Begos non sembra davvero interessato a costruire una metafora complessa sulla creatività o sull’artista contemporaneo, quanto nel modo in cui lo fa. È un trip allucinogeno girato in 16mm, sporco e sgranato, che punta dritto allo stomaco e ai sensi dello spettatore senza chiedere scusa.

La Los Angeles messa in scena da Begos è decadente e sudicia, accompagnata da una colonna sonora che spazia dal doom metal al punk, dal noise all’industrial e all’hard rock, e che martella senza tregua dall’inizio alla fine. Più che un film, Bliss sembra un videoclip cruento ed eccessivo lungo ottanta minuti. Ettolitri di sangue scorrono con un gusto estetico quasi psichedelico, in un delirio visivo che non concede respiro.

È puro intrattenimento per chi ha voglia di salire sulle montagne russe e godersi lo schianto finale con il sorriso sulle labbra. Se invece siete in cerca di profondità, di una sceneggiatura articolata o di dialoghi elaborati, un consiglio da amico, girate al largo. Qui non c’è spazio per la riflessione, c’è solo il rumore, il colore e un fottuto, meraviglioso caos.

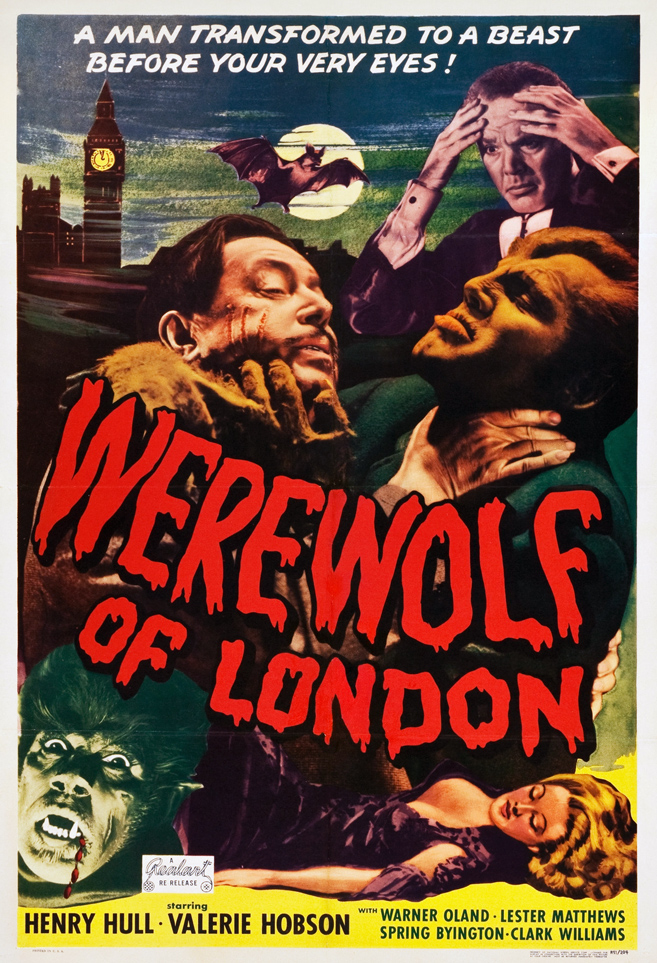

Il segreto del Tibet (Werewolf of London)

di Stuart Walker

Nel 1935, mentre la Universal Pictures consolidava il suo impero degli orrori con Dracula, Frankenstein e La Mummia già saldamente nel pantheon dei mostri cinematografici, mancava ancora all'appello un protagonista destinato a diventare iconico: il lupo mannaro.

Fu Stuart Walker – regista teatrale prestato al cinema con risultati alterni – a colmare questa lacuna con Werewolf of London (da noi in italia intitolato I Segreti del Tibet), primo lungometraggio sonoro dedicato alla figura del licantropo, gettando le fondamenta di un mito che avrebbe raggiunto la sua forma definitiva sei anni dopo con L'Uomo Lupo di George Waggner.

Wilfred Glendon (interpretato da un rigido Henry Hull) è un botanico inglese di fama mondiale che si spinge fino alle vette impervie del Tibet alla ricerca della leggendaria Mariphasa Lupina Lumina, un fiore rarissimo che sboccia solo alla luce della luna.

Durante la spedizione, Glendon viene aggredito da una creatura misteriosa e morsa a un braccio. Tornato a Londra con il prezioso fiore, scopre però che la botanica è l'ultimo dei suoi problemi: il morso lo ha condannato a trasformarsi in un lupo mannaro a ogni plenilunio. A complicare le cose interviene il misterioso Dr. Yogami (Warner Oland), un collega che sembra saperne fin troppo sulla maledizione e che brama l'unico antidoto temporaneo alla metamorfosi: proprio quella Mariphasa che Glendon custodisce gelosamente nel suo laboratorio.

Il film si muove su binari decisamente jekylliani, privilegiando l'allegoria scientifica del doppio rispetto alla dimensione mistica e folkloristica che avrebbe caratterizzato le successive incarnazioni del licantropo sullo schermo. A vederlo oggi il film soffre di una certa eccessiva verbosità con lunghi scambi accademici e salotti londinesi che sembrano non finire mai e non fanno altro che rallentare il ritmo. Il dottor Glendon interpretato da Hull risulta distante, emotivamente ottuso già prima della maledizione. È difficile provare empatia per un protagonista che tratta la moglie come un soprammobile vittoriano e che anche da licantropo mantiene una certa compostezza borghese andando in giro con cappello e sciarpa. La scelta di mantenere riconoscibili i lineamenti umani sotto la peluria dell'Uomo Lupo probabilmente era funzionale alla trama ma il risultato finale è assai discutibile, più che mostro terrificante sembra un distinto gentiluomo con problemi di ipertricosi. Anche le scene di trasformazione mostrano ingegno tecnico ma oggi appaiono inevitabilmente datate.

Werewolf of London è un film imperfetto, prolisso, a tratti lento. Se The Wolf Man è il compimento maturo del mito del licantropo, questo è il primo, incerto, esperimento che ha reso possibile tutto ciò che è venuto dopo.

Un film che consiglio solo agli appassionati del genere.

The Djinn

di David Charbonier, Justin Powell

David Charbonier e Justin Powell, dopo il loro esordio con The Boy Behind the Door, realizzano The Djinn, horror soprannaturale del 2021 che strizza l'occhio agli anni ottanta.

Dylan (interpretato dal giovane Ezra Dewey) è un ragazzino muto e asmatico, segnato dal suicidio della madre. Vive in un piccolo appartamento con il padre, un conduttore radiofonico notturno. Una sera, mentre il papà è fuori per lavoro (perché lasciare un bambino solo di notte è sempre un'ottima idea, no?), Dylan si imbatte in un antico grimorio nascosto nell'armadio. Attratto da un particolare rituale che promette di esaudire il desiderio più profondo, segue le istruzioni del Libro delle Ombre, evocando un Djinn, uno spirito della tradizione araba. Purtroppo quando la creatura si manifesta, Dylan scopre sulla propria pelle che per ottenere il suo desiderio dovrà resistere ai tentativi del demone di ucciderlo fino allo scoccare della mezzanotte.

In pratica The Djinn è sostanzialmente Mamma ho perso l'aereo in versione horror, un bambino solo in casa che cerca di sfuggire a un'entità malevola usando tutto ciò che trova nell'appartamento. Dal punto di vista tecnico, il film ha indubbiamente i suoi meriti. La fotografia gioca con contrasti e i colori accesi che evocano efficacemente l'estetica anni ottanta, mentre la regia sfrutta al meglio lo spazio claustrofobico dell'appartamento. Il giovane Ezra Dewey, regge praticamente da solo l'intero film sulle sue spalle, comunicando solo attraverso le espressioni e il linguaggio del corpo. Una interpretazione difficile, anche se, a dire il vero, non sempre riesce a trasmettere la genuina disperazione che una situazione del genere richiederebbe.

Il problema è che una volta che l'atmosfera è stata stabilita e il demone ha fatto la sua apparizione, The Djinn non sa più dove andare. La sceneggiatura risulta ripetitiva, stereotipata e dannatamente scontata. Per circa un'ora, assistiamo essenzialmente al gioco del gatto col topo, dove Dylan sfugge, si nasconde, e poi ricomincia da capo. Il problema fondamentale è che non c'è vera evoluzione: né del personaggio, né della minaccia, né tantomeno della tensione. Tutto rimane fermo, immobile e alla fine stanca.

The Djinn è un horror indipendente che per gli appassionati del genere può offrire un'ora e mezza di intrattenimento inoffensivo ma che probabilmente avrebbe funzionato molto meglio come cortometraggio. Dimenticabile.

The Human Centipede (First Sequence)

di Tom Six

Da appassionato del genere horror, a cavallo del nuovo millennio, io e un amico del tempo che condividevamo gli stessi gusti eravamo alla costante ricerca del film eccessivo, quello più estremo, macabro e disturbante. Spesso li recuperavamo in qualche videoteca specializzata, perché lo streaming non esisteva e il cinema di nicchia dovevi sudartelo, o sperare che passasse su Fuori Orario. In quel periodo mi sono visto gli horror giapponesi, Tetsuo, i film di Takashi Miike, il primo Lynch, Nekromantik, Cannibal Holocaust, fino a quello che considero tuttora il più disturbante di tutti, Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini.

Negli anni sono diventato più sensibile o forse semplicemente più stanco. Oggi faccio fatica a reggere visioni in cui sevizie e mutilazioni sono il piatto forte. Eppure il fascino del cinema degli eccessi non si è mai spento. Così, dopo aver rimandato a lungo la visione di questo titolo (che apre una trilogia il cui secondo capitolo è considerato ancora più estremo), e dopo aver fallito miseramente nel tentativo di trovare qualcuno disposto a condividere l’esperienza – appena accennavo la trama, i miei amici mi mandavano letteralmente a cagare – ho deciso di iniziare la trilogia di Tom Six partendo ovviamente da The Human Centipede (First Sequence).

Due turiste americane, Jenny e Lindsay, in viaggio in Germania, rimangono bloccate in un bosco durante un temporale notturno. In cerca di aiuto raggiungono una villa isolata, residenza del dottor Heiter (interpretato dall'inquietante Dieter Laser). Heiter è un ex chirurgo specializzato nel separare gemelli siamesi, ora deciso a compiere l’operazione inversa per una sorta di follia creativa. Dopo aver drogato le due ragazze e un malcapitato turista giapponese, svela il suo progetto. Creare un unico organismo composto da tre persone unite chirurgicamente bocca-ano, costrette a condividere l’apparato digerente.

La trama è semplice, quasi un manuale dell’horror più classico, ma l’idea del centipede umano ha una forza così disturbante da reggere da sola l’intero film. L'ispirazione è venuta a Tom Six - giovane regista e sceneggiatore olandese che al tempo aveva realizzato un paio di film indipendenti passati inosservati - quando, vedendo al telegiornale la storia di uno stupratore di bambini, se ne uscì discendo che la punizione ideale sarebbe stata cucire la bocca del criminale all'ano di un camionista obeso. Da quella battuta macabra iniziò a concepire un film che sviluppò poi in una trilogia, arrivando perfino a consultare un vero chirurgo (che, saggiamente, ha preferito rimanere anonimo), il quale confermò che l’operazione, almeno teoricamente, sarebbe possibile a patto di nutrire i soggetti per via endovenosa. Questa consapevolezza, inutile dirlo, rende la visione ancora più sgradevole.

Il film si inserisce in un filone che guarda ai grandi maestri della trasgressione. Six cuce (letteralmente) insieme le influenze del body horror di Cronenberg, l’estremismo visivo di Miike e il già citato Pasolini. Il riferimento a Salò non riguarda solo la coprofagia forzata, ma anche il sottotesto nazifascista. Il dottot Heiter è modellato su Josef Mengele, il medico nazista che conducevano esperimenti durante il Terzo Reich, e Laser lo interpreta con un delirio quasi comico, una sorta di Malgioglio autoritario che rasenta la caricatura pur rimanendo tremendamente inquietante.

The Human Centipede è un film che divide. C’è chi lo vede come una provocazione geniale e chi come un esercizio gratuito di cattivo gusto. Probabilmente la verità sta nel mezzo. Per quanto discutibile, è un’opera originale, realizzata con un budget ridicolo, vietata in diversi paesi, proiettata solo in qualche festival di settore e visibile in Italia soltanto sottotitolata. Eppure, grazie al passaparola e all’home video, è diventata un piccolo cult, fino a conquistarsi perfino una parodia in South Park.

Va anche detto che in questo primo capitolo la violenza esplicita è limitata. Six gira come un horror classico e un po’ stereotipato, dove le vittime e i poliziotti fanno puntualmente le scelte sbagliate. E' l'idea stessa dell'esperimento, la visione del risultato finale – tre persone unite in una catena di sofferenza e degradazione – a produrre l’effetto disturbante. L’orrore è quasi tutto mentale. Immaginare la vita dei tre corpi uniti, prevedere la fine della sola superstite, è più potente di qualsiasi effetto splatter.

Adesso dovrò trovare il coraggio di affrontare The Human Centipede 2 (Full Sequence) del 2011, considerato il più estremo della trilogia. Prima però, un paio di commedie non me le toglie nessuno.

Film

Sorella Morte

di Paco Plaza

A partire dalla saga di REC fino all’inquietante Veronica, Paco Plaza è il regista che più di tutti, negli ultimi anni, ha saputo ridare linfa vitale all’horror spagnolo. Sorella Morte, titolo originale Hermana Muerte, è il prequel di Veronica, che ammetto di non aver ancora recuperato, ma proprio perché la storia si svolge prima non dovrei essermi compromesso nulla... spero.

Spagna, 1939. Una bambina diventa famosa in tutto il paese come “la niña santa” dopo aver avuto una visione della Vergine Maria. Dieci anni dopo quella stessa bambina, ormai cresciuta, arriva in un convento isolato trasformato in collegio nel dopoguerra. Si chiama Narcisa (interpretata da una convincente Aria Bedmar), ed è pronta a prendere i voti perpetui e a insegnare alle giovani educande del luogo. Ma qualcosa di oscuro aleggia tra quelle mura bianche e silenziose, e sorella Narcisa inizia a percepire presenze inquietanti e fenomeni inspiegabili che mettono a dura prova una fede già vacillante. Mentre le consorelle la osservano con sospetto, la giovane dovrà scavare nel passato violento dell’edificio per scoprire quale tragedia ha generato l’orrore che ora minaccia lei e le bambine.

Gli horror conventuali, quelli ambientati in monasteri e conventi con suore, demoni e presenze soprannaturali, non brillano sempre per originalità. Nel caso di Sorella Morte, però, Plaza costruisce la sua storia con una pazienza quasi contemplativa, privilegiando l’atmosfera al brivido immediato, l’inquietudine profonda allo spavento facile. Il risultato è un’opera intressante ed elegante che si discosta dall’horror commerciale americano, pur mantenendo salde radici nel genere. Girato in 4:3, il formato quadrato ingabbia i personaggi e amplifica il senso di claustrofobia, nonostante gli ambienti spesso luminosi. Ed è proprio la gestione della luce a emergere come un elemento centrale. Siamo abituati a collegare l’horror al buio, alle ombre. Qui invece il terrore si consuma alla luce del sole spagnolo o nel bianco accecante delle pareti del convento. Il bianco non è purezza, ma un velo che nasconde il marcio.

Plaza costruisce la tensione lentamente, lavorando sui dettagli: una sedia che cade, un disegno sul muro, una biglia che rotola. Evita il jump scare ad ogni costo, preferendo insinuare un’angoscia costante che si infila sotto pelle. Certo, alla lentezza e l’eleganza della prima parte, il cambio di ritmo della parte finale, decisamente più macabro e violento, arriva troppo repentinamente, ma l’impatto visivo rimane potente ed efficace.

In conclusione Sorella Morte è un film che conferma il talento di Paco Plaza. Un horror elegante, profondamente inquieto, e realizzato con ottimo mestiere.

Film

I vampiri di Praga

di Tod Browning

Quando nel 1935 Tod Browning tornò a confrontarsi con il genere horror, dopo il trionfale Dracula e il controverso Freaks, il regista decise di rielaborare uno dei suoi stessi lavori, il perduto capolavoro muto London After Midnight del 1927. Nacque così Mark of the Vampire, in Italia conosciuto come I vampiri di Praga, il film che riportava Bela Lugosi a vestire nuovamente i panni di un vampiro con l'intento di replicare il successo del conte transilvano. Il risultato però fu qualcosa di molto diverso, un'opera che ancora oggi divide critica e pubblico.

Siamo in un piccolo villaggio della Cecoslovacchia, un luogo ancora legato ad antiche superstizioni. La tranquillità viene spezzata quando Sir Karell Borotyn viene trovato morto nella sua residenza, con il corpo esangue e due piccoli fori sul collo. La gente del posto e il dottor Doskil è convinto che sia opera dei vampiri che infestano il castello in rovina lì vicino, dimora del misterioso Conte Mora (Bela Lugosi) e della sua spettrale figlia Luna (Caroll Borland). Le autorità locali, scettiche, brancolano nel buio finché non entra in scena il professor Zelen (un carismatico Lionel Barrymore), esperto di occultismo e demonologia, chiamato per proteggere la figlia di Sir Karell, Irena, che sembra essere la prossima vittima designata delle creature della notte. Tra sedute spiritiche e apparizioni di pipistrelli giganti, inizia una caccia per svelare la verità dietro la maledizione dei Borotyn.

I vampiri di Praga è un film contradditorio. Da un punto di vista estetico, il film è forse superiore allo stesso Dracula. Tod Browning, aiutato dalla fotografia eccezionale di James Wong Howe, crea un'atmosfera onirica e surreale. Il cimitero avvolto dalla nebbia, il castello infestato da ragnatele, pipistrelli e rovine gotiche, e le inquadrature silenziose di Lugosi e della Borland sono pura poesia macabra. In particolare, la figura di Luna interpreta dalla Borland merita una menzione d'onore: con i suoi capelli lisci e il pallore spettrale, è diventata un’immagine iconica, anticipando di decenni la cultura goth e figure come Morticia Addams. Finisce perfino per rubare la scena allo stesso Lugosi, che per gran parte del film si affida unicamente al proprio magnetismo senza quasi mai pronunciare parola.

Il vero problema risiede nel colpo di scena finale. Senza svelare troppo per chi non l'ha visto, il film compie un brusco salto di genere, trasformandosi da horror soprannaturale in una sorta di giallo alla Agatha Christie. Una scelta, volendo, pure coraggiosa, ma che è talmente spaziante che finisce per togliere quella magia macabra che per tutto la durata del film ci aveva regalato. Per gli amanti del cinema classico rimane una visione consigliata, un tassello importante nella filmografia di Browning. Un'opera imperfetta, certamente, ma che vale la pena vedere se non altro per le splendide scenografie, la presenza di un Lugosi sempre carismatico e, soprattutto, per la figura magnetica di Carroll Borland, che ha anticipato e influenzato l’estetica gotica femminile decenni prima che diventasse un’immagine codificata.

Good Boy

di Ben Leonberg

Ben Leonberg avrà sicuramente notato che nei film horror, soprattutto quelli con case infestate e presenze inquietanti, il primo a intuire che qualcosa non va è sempre il cane. E allora perché non capovolgere la prospettiva e raccontare l'intera storia attraverso di lui? Da qui nasce l’idea che deve aver acceso la fantasia di Leonberg. Al suo esordio dietro la macchina da presa, lui e sua moglie hanno addestrato il loro cane Indy, un vivace toller, e lo hanno ripreso per tre anni, accumulando oltre 400 giorni di materiale, per realizzare Good Boy, un horror visto - e vissuto - dagli occhi di un cane.

La trama è minimale ed essenziale. Todd (Shane Jensen), un giovane con gravi problemi di salute, decide di trasferirsi nella vecchia casa di campagna del nonno defunto. Con lui c'è solo Indy, il suo fedele compagno a quattro zampe. La casa, isolata nei boschi del New Jersey, è però infestata da una presenza malvagia. E Indy lo percepisce immediatamente. Angoli vuoti che lo fissano, presenze invisibili che solo lui riesce a vedere, lo spirito di un altro cane che gli appare in visioni inquietanti, e i ricordi oscuri della morte del precedente proprietario. Mentre la salute mentale e fisica di Todd si deteriora sotto l'influsso della casa, il cane si ritrova a combattere una guerra solitaria. Costretto a vegliare sul suo padrone, Indy tenta disperatamente di avvertirlo del pericolo, scontrandosi però con l'incomunicabilità tra specie e l'incredulità del suo umano.

Girato con quattro spicci ma tanta passione, Good Boy è un film indipendente che punta tutto sul coraggio dell’idea. Recentemente l’horror ha iniziato a giocare sempre più con il cambio di prospettiva – dal fantasma di Presence al serial killer di In a Violent Nature – e anche Leonberg sceglie questa strada, non girando in soggettiva ma spostando il punto di vista ad "altezza cane". Leonberg sfrutta bene questo espediente tecnico, lavorando sul sound design e sui sensi amplificati dell'animale per creare tensione. L'orrore non nasce tanto da ciò che appare, ma da ciò che non può essere espresso. È la frustrazione del cane, incapace di comunicare il pericolo al suo umano, a generare inquietudine. Superato però l'impatto iniziale, la dinamica diventa presto ripetiva. Manca una vera evoluzione nel meccanismo della paura e la narrazione procede su binari prevedibili, risultando a tratti priva di veri scossoni.

Probabilmente chi ha visssuto con un cane, riconoscerà alcuni comportamenti e potrà emozionarsi – io sono un gattaro, ma poco cambia – tuttavia, al di là dell’osservazione affettuosa dei nostri animali e dell’idea registica, ho faticato a trovare qualcosa che restasse davvero. È uno di quei film che rispetti per l’indipendenza e la creatività dello sguardo, ma che fai fatica a consigliare con entusiasmo a chi è poco interessato a vedere film che hanno gli animali come protagonisti. Ah, a proposito, per chi odia la violenza sugli animali, al nostro amico a quattro zampe non viene torto un pelo, solo qualche spavento.

Dracula - A Love Tale

di Luc Besson

Devo essere sincero. Inizialmente non avevo alcuna intenzione di vedere Il Dracula di Luc Besson. Avevo percepito una certa diffidenza da parte del pubblico, letto critiche che lo accusavano di essere troppo simile al Dracula di Coppola, troppo sentimentale, troppo poco horror. Ero quasi convinto di aspettare l’uscita in home video e rinunciare all’esperienza del grande schermo. Poi, quasi all’ultimo momento, ho cambiato idea. Una decisione impulsiva che si è rivelata giusta. Perché Dracula – L’amore perduto merita la sala cinematografica, con le sue scenografie imponenti, la fotografia avvolgente e l’ottima colonna sonora “burtoniana” di Danny Elfman. Non è sicuramente il mio Dracula preferito, ma è una rilettura godibile e visivamente curata di un regista che ha dichiarato di non aver mai amato l’horror e di aver voluto scrivere semplicemente una storia d’amore, trasformando il romanzo di Stoker (nel quale l’amore è praticamente inesistente) in una tragica favola romantica dove l’orrore è più da fiaba alla Grimm che da terrore puro.

La storia ci porta nel XV secolo, presentandoci il principe Vlad (Caleb Landry Jones) che, dopo aver combattuto strenuamente per la chiesa, torna a casa solo per trovare la sua amata moglie morta. Devastato dal dolore, rinnega la propria fede, e questa scelta attira su di lui una maledizione terribile: l'immortalità. Condannato a vagare attraverso i secoli, il principe diventa il conte Dracula, un'esistenza solitaria scandita da un'unica ossessione: ritrovare la reincarnazione della donna amata.

Quattro secoli dopo, nella Parigi di fine ottocento, quella ricerca sembra finalmente giungere a compimento. Dracula individua in una giovane donna, fidanzata di un notaio, i tratti inconfondibili della sua Elisabetta (Zoe Sidel). Da qui parte un disperato tentativo di riconnessione emotiva, ostacolato ovviamente da chi vorrebbe piantargli un paletto nel cuore.

È evidente che il riferimento principale non sia tanto Stoker quanto il Dracula di Coppola. Ma laddove Gary Oldman incarnava un fascinoso dandy assetato di sangue, il Dracula interpretato da Caleb Landry Jones è una creatura fragile, spezzata, quasi malata. È un vampiro stanco, consumato dai secoli, che vive solo per il ricordo della sua amata. Un mostro che fa più tenerezza che paura, e Jones è bravissimo a sorreggere l’intera parte emotiva del film. Ottima anche Matilda De Angelis, vampira folle, sensuale e imprevedibile, che ruba più di una scena. Meno incisiva la protagonista femminile. Christoph Waltz, nei panni del prete, porta come sempre il suo carisma ma non lascia il segno.

Visivamente, Dracula – L’amore perduto è uno dei lavori più curati della filmografia di Besson. Le scenografie oscillano tra il gotico e il barocco, con interni carichi di dettagli, costumi sontuosi e una attenzione maniacale per l'estetica che si percepisce in ogni singola inquadratura. Dalla riproduzione del castello di Dracula alla corte di Versailles. Certo, c'è una vena ironica di sottofondo che a tratti fa sembrare il Dracula di Besson quasi una parodia – mi riferisco alla scena del giovane avvocato nel castello, il balletto nelle varie corti, l’episodio delle suore infoiate. Anche i gargoyle "alla Disney", la natura poco chiara della maledizione e del vampirismo, e il profumo afrodisiaco (che sembra uscito da Il profumo di Süskind) sono scelte abbastanza discutubili.

Eppure, nel suo insieme, Dracula – L’amore perduto è un film che ha il coraggio delle sue idee. Non cerca di rivaleggiare con Coppola sul terreno dell’horror romantico classico, ma offre una rilettura personale che parla di perdita, di ossessione e di quanto sia difficile lasciar andare ciò che amiamo. Per chi accetta questa premessa, il film regala un’esperienza visiva e emotiva piacevole e coinvolgente. Per chi invece desidera il brivido puro dell’horror, probabilmente non è la scelta giusta. Ma questa, dopotutto, è una distinzione che Besson non ha mai avuto intenzione di nascondere.

Black Phone 2

di Scott Derrickson

Difficilmente un sequel riesce a superare il primo film, ma ogni tanto capita. Restando nel territorio dell’horror recente, per esempio, il secondo Smile io l’ho trovato molto più interessante del primo. Così, con un barlume di ottimismo (e forse un eccesso di buona fede), mi sono avvicinato a Black Phone 2. Il primo del 2022 non mi aveva per niente convinto, ma magari stavolta... Niente. Il miracolo non è arrivato. Anzi, questo ritorno firmato ancora da Scott Derrickson e prodotto dalla Blumhouse riesce addirittura a fare peggio.

Siamo nel 1982, qualche anno dopo gli eventi del primo film. Finney (Mason Thames) e sua sorella Gwen (Madeleine McGraw) cercano di lasciarsi alle spalle il loro passato traumatico. Gwen, però, è tormentata da incubi che sembrano sono legati alla loro madre e a un vecchio campo vacanze del Midwest in cui la donna aveva lavorato. Gwen, Finn e il loro amico Ernesto decidono, allora, di recarsi ad Alpine Lake. Bloccati da una tormenta di neve, il telefono nero torna a suonare, e i tre capiscono che la chiave per chiudere definitivamente i conti con il Rapace potrebbe trovarsi proprio sotto il ghiaccio di quel lago.

L’ambientazione da campeggio invernale potrebbe anche avere il suo fascino, una sorta di Venerdì 13 con la neve al posto delle foglie autunnali. Il problema è che, mentre Black Phone aveva almeno una sua tensione psicologica, in questo sequel Derrickson decide di cambiare completamente registro tuffandosi a capofitto nel soprannaturale, trasformando il Rapace in una specie di entità demoniaca che invade i sogni di Gwen.

Il risultato? Una storia pasticciata che vorrebbe essere Nightmare - Dal profondo della notte ma finisce per diventarne la copia sfocata, con continue sequenze oniriche in stile Super 8 che dopo un po' stancano e spengono ogni barlume di tensione. Noia. Pura, cristallizzata noia.

Se il primo Black Phone non mi aveva convinto, questo sequel mi ha definitivamente fatto prendere la decisione di staccare il telefono.

Barbarian

di Zach Cregger