L'isola degli zombies

di Victor Halperin

L’isola degli zombies è un horror indipendente del 1932 diretto e prodotto da Victor Halperin. La particolarità di questo film — il cui titolo originale è White Zombie — non sta solo nell’aver ispirato il nome dell’omonima band industrial degli anni novanta capitanata da Rob Zombie (poi regista e produttore horror), ma soprattutto nel fatto che è considerato il primo film a portare gli zombie sul grande schermo.

Attenzione però, non stiamo ancora parlando dei morti viventi famelici e contagiosi che George Romero codificherà ne La notte dei morti viventi. Qui gli zombie sono cadaveri riportati in vita attraverso rituali di magia nera haitiana, utilizzati come forza lavoro, servi docili e senz’anima al servizio di un oscuro maestro voodoo.

La storia racconta le vicende di Madeleine e Neil, una giovane coppia americana sbarcata ad Haiti per sposarsi nella tenuta del facoltoso Charles Beaumont. L'ospitalità di Beaumont però nasconde un’ossessione morbosa per Madeleine che lo porta, pur di averla, a rivolgersi a un sinistro maestro voodoo, il misterioso Legendre (interpretato da un magnetico Bela Lugosi).

Con l’aiuto di un potente veleno, Legendre trasforma la ragazza in una sorta di morta vivente, privandola della volontà ma non della bellezza. Mentre Neil tenta disperatamente di salvarla, scopre un mondo fatto di zombie schiavizzati, piantagioni inquietanti e incantesimi oscuri.

L'isola degli zombies, come molti horror dell’epoca, è fortemente influenzato dall’estetica dell’espressionismo tedesco: ombre nette, atmosfere sinistre, scenografie evocative. La regia di Halperin, pur semplice, sfrutta questi elementi con intelligenza, restituendo un film visivamente affascinante. Certo, siamo ancora agli albori del sonoro, e si sente. La recitazione è teatrale, con gesti melodrammatici e pause enfatiche che oggi fanno sorridere — la grazia con cui Madeleine sviene tra le braccia del suo promesso sposo è quasi esilarante. Bela Lugosi, reduce dal successo di Dracula, ruba la scena con la sua presenza inquietante. La sua interpretazione è così manierata da risultare straniante e affascinante. I ripetuti primi piani sui suoi occhi lo trasformano in un demiurgo oscuro, capace di piegare i vivi e animare i morti.

Un film certamente datato, poco conosciuto ma dal valore storico enorme in quanto segna la nascita degli zombie cinematografici.

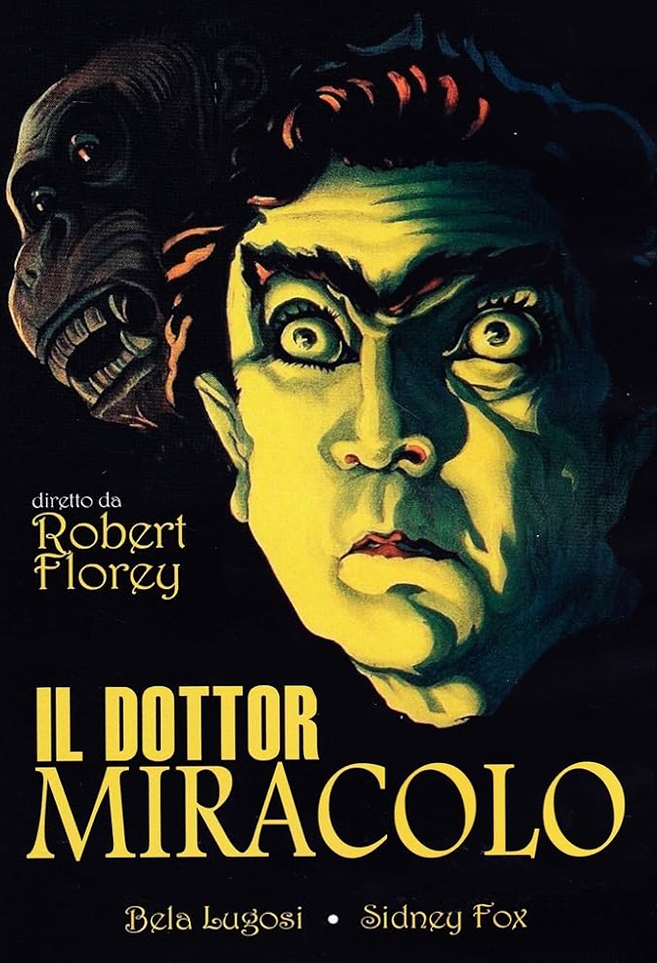

Il dottor Miracolo

di Robert Florey

Il dottor Miracolo, titolo italiano di Murders in the Rue Morgue, è un film horror del 1932 prodotto dalla Universal e liberamente ispirato al racconto I delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe. Protagonista della pellicola è Bela Lugosi, reduce dal successo travolgente di Dracula. Dopo aver rifiutato il ruolo del mostro in Frankenstein — poi affidato a Boris Karloff — Lugosi viene scritturato insieme al regista Robert Florey, anch’egli inizialmente coinvolto nel progetto Frankenstein, per quello che avrebbe dovuto essere il primo capitolo di una trilogia dedicata ai racconti di Poe.

Nella Parigi di metà ottocento, un circo itinerante attira folle curiose grazie allo strano spettacolo del dottor Miracolo (Bela Lugosi), uno scienziato carismatico che sostiene di poter comunicare con Erik, un possente gorilla ammaestrato. Lo spettacolo, in realtà, si rivela una copertura per permette allo scienziato di compiere i suoi esperimenti folli e dimostrare la sua personale teoria sull’evoluzione, tentando di creare un ibrido uomo-scimmia attraverso trasfusioni di sangue tra primati e giovani donne rapite. Quando le sue cavie umane non sopravvivono al trattamento, il dottore si sbarazza dei corpi gettandoli nella Senna con l’aiuto di un losco assistente. I ritrovamenti dei cadaveri attirano l’attenzione di Pierre Dupin, giovane studente di medicina, che inizia una indagine che lo porterà a scoprire l’agghiacciante verità e a un confronto finale sui tetti di Parigi, dove Erik, ormai invaghito della fidanzata di Dupin, scatenerà una furia animalesca.

Alla sua uscita, Il dottor Miracolo si rivelò un mezzo fiasco. Il produttore Carl Laemmle Jr impose numerosi cambiamenti alla sceneggiatura, chiedendo un adattamento più "moderno" del racconto di Poe. Tra le modifiche più evidenti, una sequenza iniziale in cui il folle scienziato espone – con decenni di anticipo rispetto alla pubblicazione de L’origine della specie di Charles Darwin – le sue bizzarre teorie evoluzionistiche a un pubblico sconcertato. Anche il celebre investigatore Auguste Dupin, figura centrale nel testo originale, nel film di Florey conserva solo il nome, trasformandosi in uno studente smielato e piagnucoloso, ben lontano dalla figura brillante e razionale immaginata da Poe. La sceneggiatura fatica a costruire una vera tensione orrorifica, e persino il dottor Miracolo – che avrebbe dovuto incarnare il magnetismo ambiguo dello scienziato folle – risulta più caricaturale che disturbante, incapace di imprimersi davvero nella memoria dello spettatore.

Nonostante tutto, Il dottor Miracolo si fa notare per le suggestive scenografie che riprendono il cinema espressionista e per la sequenza di fuga sui tetti del gorilla con la sua preda femminile, che omaggia Il gabinetto del dottor Caligari, e, per certi versi, anticipa il successivo King Kong, sopratutto per il tema della bestia che si innamora della bella e lo scontro finale nei tetti della città.

Il castello maledetto

di James Whale

Il castello maledetto, diretto da James Whale nel 1932 per la Universal, è un gioiello gotico mascherato da horror, in realtà più vicino a una commedia dallo spiccato humour nero. Nonostante il titolo italiano faccia pensare a torri e manieri infestati, il film si svolge in una vecchia casa isolata, abitata da personaggi grotteschi.

Durante una notte di tempesta, un gruppo di viaggiatori — una coppia sposata, il loro amico e un esploratore burbero — cerca rifugio in una magione sperduta tra le colline del Galles. L’abitazione appartiene ai Femm, una famiglia tanto decadente quanto bislacca, composta da un uomo e sua sorella, Horace e Rebecca Femm (Ernest Thesiger ed Eva Moore), il loro anziano padre Sir Roderick (Elspeth Dudgeon) e un domestico deforme, muto e ubriacone interpretato da Boris Karloff. Mentre la pioggia cade incessantemente e la luce va e viene, arrivano altri due ospiti inattesi a movimentare la serata. Inizialmente tutto sembra procedere per il meglio, ma con il calare delle tenebre, la casa rivela i suoi segreti.

Pur rifacendosi a Il castello degli spettri di Paul Leni, Il castello maledetto trova una sua identità costruendo un’atmosfera tanto gotica quanto grottesca. A colpire non sono tanto i brividi — che quasi non ci sono — quanto l’ambientazione: un temporale incessante, luci tremolanti, candele, ombre che si allungano sui muri e inquadrature oblique che sfiorano l’espressionismo. È un horror d’atmosfera più che di tensione, dove l’inquietudine si insinua silenziosa e non esplode mai davvero, lasciando spazio a un’ironia macabra e sottilissima.

James Whale si diverte a prendere in giro le regole classiche del genere horror, codificandole in uno stile visivo che negli anni a venire influenzerà registi come Mario Bava e Roger Corman, e ispirerà film cult come The Rocky Horror Picture Show, Frankenstein Junior e perfino La famiglia Addams (oltre al maggiordomo interpretato da Karloff che sembra un prototipo di Lurch, troviamo anche "mano"). Momenti come il monologo delirante di Rebecca Femm, riflessa e deformata dagli specchi, restano impressi più per il loro effetto straniante che per una reale tensione narrativa.

Accolto con freddezza alla sua uscita dal pubblico, il film fu apprezzato in Europa più abituato allo humor nero tipicamente britannico. Il Castello Maledetto fu a lungo considerato perduto, fino al suo ritrovamento e restauro nel 1968. Un piccolo classico poco conosciuto.

Di questo film esiste un remake realizzato nel 1963.

La mummia

di Karl Freund

All’inizio degli anni trenta, il successo di Dracula e Frankenstein spinse la Universal a investire con decisione nel genere horror. Affascinato dal mistero dell’antico Egitto e dalle scoperte nella tomba di Tutankhamon, il produttore Carl Laemmle Jr. volle un film che unisse archeologia e terrore. Non trovando un’opera letteraria da adattare – com’era stato per i precedenti mostri – affidò allo sceneggiatore John Balderston lo sviluppo di un soggetto originale, partendo da un breve racconto ispirato alla figura di Cagliostro, reinterpretato come un antico stregone capace di vivere per millenni. Nacque così La mummia, affidato alla regia di Karl Freund, celebre direttore della fotografia che aveva già messo mano (più di quanto ufficialmente ammesso) a Dracula.

Per il ruolo del protagonista, la scelta cadde naturalmente su Boris Karloff, ancora fresco di successo – e di bulloni nel collo – dopo il ruolo del mostro di Frankenstein.

La trama vede una spedizione archeologica risvegliare accidentalmente la mummia di Imhotep, sacerdote dell’antico Egitto condannato a un’eternità di non-morte per aver cercato di riportare in vita la sua amata principessa. Riapparso dieci anni dopo sotto le spoglie dell’enigmatico Ardath Bey, Imhotep cerca di ritrovare l’anima della sua amata, ora reincarnata nella giovane Helen. Ma per completare il rituale, sarà necessario un nuovo sacrificio. Tra antichi papiri, ipnosi e atmosfere cariche di fatalismo, prende forma una storia di amore ossessivo, reincarnazione e destino.

Una storia più fantastica che orrorifica, molto meno provocatoria delle precedenti produzioni della Universal. Sicuramente la meno riuscita. La regia di Karl Freund è elegante ma statica, e tolta l’ottima sequenza iniziale, l’orrore evapora in favore di un melodramma esoterico poco coinvolgente. Boris Karloff regge il film con la sola forza del volto – scolpito nel tempo e nel trucco leggendario di Jack Pierce – ma il personaggio resta intrappolato in una sceneggiatura che non decolla.

Il ritmo è lento, i dialoghi rigidi, e il finale troppo frettoloso per lasciare il segno. La mummia resta una tappa obbligata per gli amanti del genere, ma più come reliquia da vedere e poi lasciare riposare nella sua cripta.

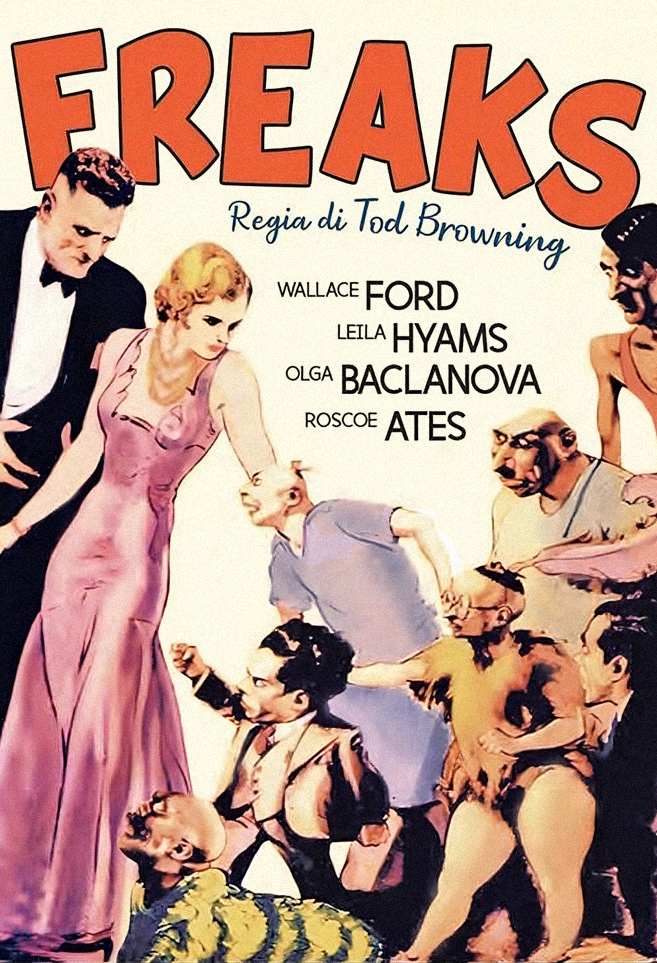

Freaks

di Tod Browning

"Disturbante" è un aggettivo abusato, lo so. Ma, onestamente, faccio fatica a trovarne uno più calzante per descrivere Freaks, il cult maledetto del 1932 firmato da Tod Browning. Al giorno d'oggi, dove il politicamente corretto trasforma Biancaneve in una impavida e cazzuta principessa che vive con sette coinquilini dalle abilità differenti, un film del genere, interpretato da veri fenomeni da baraccone, sarebbe impensabile.

La genesi del film è abbastanza nota agli appassionati. Reduce dal grande successo di Dracula, Browning venne contattato dalla Metro-Goldwyn-Mayer per dirigere un horror e mettersi al passo con un genere che stava sbancando al botteghino. Ma invece di vampiri eleganti o cadaveri rianimati, Browning – che conosceva bene il mondo del circo, avendoci lavorato da giovane – decise di adattare un racconto breve di Tod Robbins, Spurs, e trasformarlo in un incubo umano, grottesco e crudele, ancora oggi impossibile da dimenticare.

La storia è ambientata in un circo itinerante dove si esibiscono i cosiddetti freaks, uomini e donne affetti da nanismo, malformazioni congenite, e deformità fisiche che li rendono oggetto di curiosità e repulsione. Hans, un uomo affetto da nanismo, è perdutamente innamorato della bella trapezista Cleopatra, alta, sinuosa e letale. La donna, approfittando della sua ingenuità, lo seduce per mettere le mani sulla sua eredità, con l’aiuto del suo amante, l’aitante forzuto Hercules. Ma tra i “mostri” del circo vige un codice non scritto: chi tocca uno di loro, tocca tutti. E quando la verità viene a galla, la vendetta arriva rapida, spietata, inarrestabile.

Sia durante le riprese che all’arrivo nei cinema, Freaks incontrò non pochi ostacoli. La presenza di veri fenomeni da baraccone e l’audacia con cui Browning li mostrava – senza filtri, senza pietà, ma anche senza derisione – generarono sconcerto, polemiche e un’ondata di rifiuto da parte del pubblico e della critica. La produzione tagliò le scene ritenute più sconvolgenti (la versione originale finiva con una scena di castrazione e mutilazione) nel tentativo di renderlo più digeribile. Ciononostante, il film fu un flop disastroso. La visione venne vietata in numerosi paesi europei, la Metro-Goldwyn-Mayer lo ritirò dalle sale dopo poche settimane, e Tod Browning non si riprese mai del tutto facendo fatica a trovare lavoro negli anni successivi.

Freaks è un pugno nello stomaco travestito da film horror. Ma il vero orrore non è nei corpi deformi dei suoi protagonisti, bensì nello sguardo degli "altri", nei sorrisi falsi, nella cattiveria borghese che giudica e schiaccia ciò che non comprende. Browning ribalta la prospettiva: i freaks, gli emarginati, sono gli unici a possedere una morale, una coerenza, una forma di purezza. I veri mostri sono gli "apparentemente normali", con i loro sorrisi da pubblicità e i loro cuori di piombo. L’atmosfera del circo è inquietante, satura di un’umanità deformata ma reale, fragile, tenera e crudele. Quando arriva la vendetta finale – in una notte di pioggia e fango, con i freaks che strisciano sotto i tendoni come un’orda primordiale – il film cambia volto. Non è più un melodramma bizzarro ma diventa un incubo morale.

Oggi è un film di culto, amato da registi, critici, outsider. È un’opera che ha il coraggio di non rassicurare, di non abbellire, di non mentire. In un’epoca che finge inclusività ma censura il reale, Freaks resta uno film ruvido, spietato ma sincero.

Film

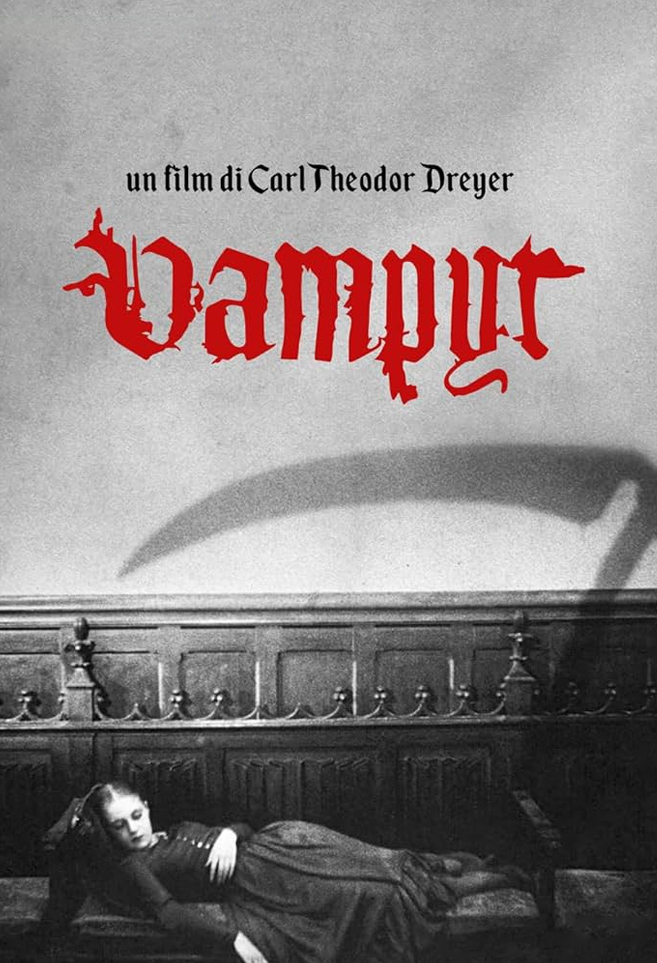

Vampyr

di Carl Theodor Dreyer

Nel 1932, agli albori del cinema sonoro, Carl Theodor Dreyer, regista danese noto per La passione di Giovanna d’Arco, realizzò Vampyr, un horror sperimentale e visionario liberamente ispirato ai racconti dello scrittore irlandese Joseph Sheridan Le Fanu. Accostato a Nosferatu di Murnau e Dracula di Browning in un’ideale trilogia sulla figura del vampiro, il film di Dreyer segue però una strada tutta sua. Se il capolavoro di Murnau incarnava il terrore espressionista e Dracula rappresentava un prodotto hollywoodiano più convenzionale, Vampyr si avvicina al surrealismo di Buñuel, con un’atmosfera sospesa tra sogno e incubo.

Allan Gray, giovane studioso dell’occulto, arriva nel villaggio di Courtempierre, avvolto in un’atmosfera spettrale. Ospite di una locanda, inizia a percepire presenze inquietanti e a vivere eventi inspiegabili. Una notte, un uomo entra nella sua stanza e gli lascia un libro sui vampiri con l’indicazione di aprirlo solo dopo la sua morte. Poco dopo, l’uomo viene ucciso e Gray scopre che sua figlia, Léone, è sotto l’influenza di Marguerite Chopin, un'anziana vampira che servendosi di un medico sinistro tiene in pugno la comunità, alimentandosi della linfa vitale delle sue vittime.

Alla sua uscita, Vampyr fu un insuccesso commerciale, accolto con freddezza dal pubblico europeo. Probabilmente ciò fu dovuto a diversi fattori. Il film, realizzato subito dopo i successi di Dracula e Frankenstein della Universal, è un ibrido tra cinema muto e sonoro, dove i dialoghi sono ridotti al minimo e la narrazione si affida in gran parte a didascalie esplicative. Inoltre, il cast è composto per lo più da attori non professionisti, con il protagonista interpretato dal barone Nicolas de Gunzburg sotto lo pseudonimo di Julian West che è lo stesso produttore del film. Ma il vero elemento di rottura è la rappresentazione stessa del vampiro, completamente diversa da quella che il pubblico si stava abituando a vedere. Qui il vampiro è una anziana donna, apparentemente normale, che si affida a un inquietante e malvagio dottore baffuto, che si rivela essere il vero villain della storia.

La forza di Vampyr non risiede tanto nella trama o nella caratterizzazione del vampiro, quanto nella sua estetica e nel linguaggio visivo innovativo. Pur girato in esterni e alla luce del sole, il film crea un’atmosfera onirica e rarefatta, fatta di luci soffuse e ombre inquietanti che trasportano lo spettatore in un incubo ad occhi aperti. La realtà si dissolve nel sogno e viceversa, rendendo il racconto volutamente ambiguo. Il ritmo è ipnotico, denso di invenzioni stilistiche e scene surreali riprese da angolazioni inusuali, come la visione del contadino con la falce, emblema della morte, o la sequenza in cui le ombre danzano sui muri oppure si staccano dai corpi. Ma la scena più celebre, all’epoca innovativa, è quella della sepoltura di Allan Gray girata in soggettiva, che ci mostra il protagonista intrappolato nella bara, mentre osserva il mondo esterno attraverso un piccolo vetro, condotto verso la tomba.

Vampyr è un horror costruito sulla suggestione, più che sull’azione. L’orrore non è esplicito, ma insinuato tra le ombre e i silenzi. Non è un film di vampiri tradizionale, ma un’esperienza immersiva che esplora il confine tra il visibile e l’invisibile, il reale e il sogno, lasciando che l'orrore emerga dall’indefinito. Un classico del cinema fantastico

Film