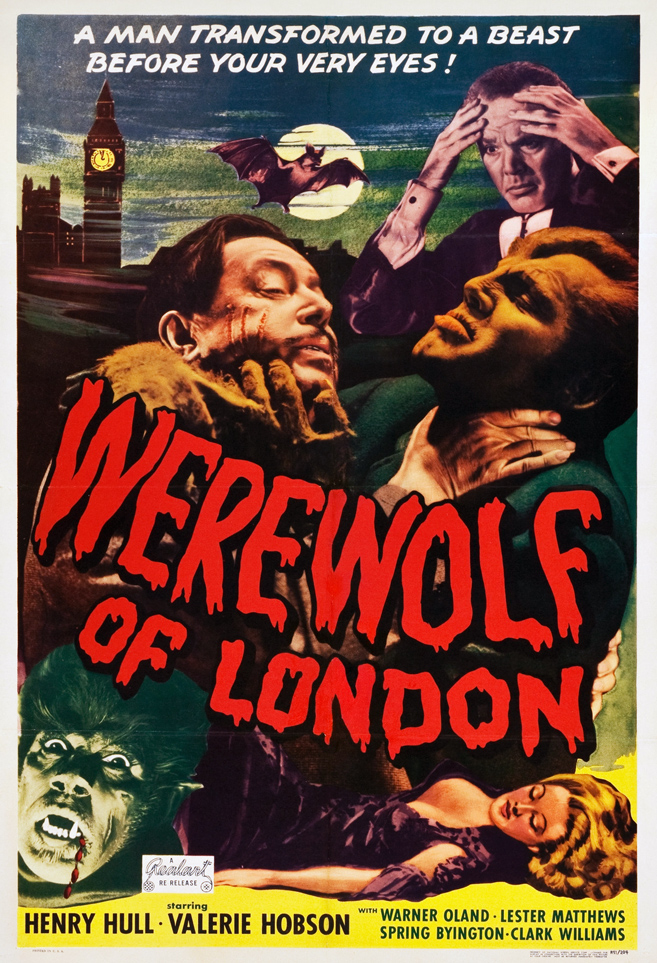

Il segreto del Tibet (Werewolf of London)

di Stuart Walker

Nel 1935, mentre la Universal Pictures consolidava il suo impero degli orrori con Dracula, Frankenstein e La Mummia già saldamente nel pantheon dei mostri cinematografici, mancava ancora all'appello un protagonista destinato a diventare iconico: il lupo mannaro.

Fu Stuart Walker – regista teatrale prestato al cinema con risultati alterni – a colmare questa lacuna con Werewolf of London (da noi in italia intitolato I Segreti del Tibet), primo lungometraggio sonoro dedicato alla figura del licantropo, gettando le fondamenta di un mito che avrebbe raggiunto la sua forma definitiva sei anni dopo con L'Uomo Lupo di George Waggner.

Wilfred Glendon (interpretato da un rigido Henry Hull) è un botanico inglese di fama mondiale che si spinge fino alle vette impervie del Tibet alla ricerca della leggendaria Mariphasa Lupina Lumina, un fiore rarissimo che sboccia solo alla luce della luna.

Durante la spedizione, Glendon viene aggredito da una creatura misteriosa e morsa a un braccio. Tornato a Londra con il prezioso fiore, scopre però che la botanica è l'ultimo dei suoi problemi: il morso lo ha condannato a trasformarsi in un lupo mannaro a ogni plenilunio. A complicare le cose interviene il misterioso Dr. Yogami (Warner Oland), un collega che sembra saperne fin troppo sulla maledizione e che brama l'unico antidoto temporaneo alla metamorfosi: proprio quella Mariphasa che Glendon custodisce gelosamente nel suo laboratorio.

Il film si muove su binari decisamente jekylliani, privilegiando l'allegoria scientifica del doppio rispetto alla dimensione mistica e folkloristica che avrebbe caratterizzato le successive incarnazioni del licantropo sullo schermo. A vederlo oggi il film soffre di una certa eccessiva verbosità con lunghi scambi accademici e salotti londinesi che sembrano non finire mai e non fanno altro che rallentare il ritmo. Il dottor Glendon interpretato da Hull risulta distante, emotivamente ottuso già prima della maledizione. È difficile provare empatia per un protagonista che tratta la moglie come un soprammobile vittoriano e che anche da licantropo mantiene una certa compostezza borghese andando in giro con cappello e sciarpa. La scelta di mantenere riconoscibili i lineamenti umani sotto la peluria dell'Uomo Lupo probabilmente era funzionale alla trama ma il risultato finale è assai discutibile, più che mostro terrificante sembra un distinto gentiluomo con problemi di ipertricosi. Anche le scene di trasformazione mostrano ingegno tecnico ma oggi appaiono inevitabilmente datate.

Werewolf of London è un film imperfetto, prolisso, a tratti lento. Se The Wolf Man è il compimento maturo del mito del licantropo, questo è il primo, incerto, esperimento che ha reso possibile tutto ciò che è venuto dopo.

Un film che consiglio solo agli appassionati del genere.

The Raven (1935)

di Lew Landers

The Raven è uno di quei film che hanno contribuito a consolidare la leggenda dell’horror targato Universal negli anni trenta. Diretto da Lew Landers nel 1935, nasce nel solco di The Black Cat dell’anno precedente, ispirandosi alle opere di Edgar Allan Poe e riunendo la stessa coppia di interpreti — Boris Karloff e Bela Lugosi — ma distinguendosi per una maggiore crudezza e per una più marcata ossessione morbosa.

Il dottor Richard Vollin (Bela Lugosi) è un neurochirurgo geniale che vive nel culto di Poe, tanto da aver ricreato nel proprio scantinato gli strumenti di tortura descritti nei racconti dello scrittore. Quando salva la vita di una giovane donna, se ne innamora perdutamente e sogna di farne la sua musa. Di fronte al rifiuto, la sua mente cede e con l’aiuto del criminale Bateman (Boris Karloff) — che egli stesso sfigura per piegarlo al proprio volere — architetta una vendetta raffinata e sadica, attirando la ragazza, il padre e altri ospiti in una trappola degna del suo autore preferito.

The Raven è un film di specchi e riflessi, dove i due protagonisti diventano il doppio distorto l’uno dell’altro. Vollin vede in Bateman la propria mostruosità interiore, e in lui trova la materia su cui esercitare la sua poetica della crudeltà. Karloff è il corpo, Lugosi è la mente, e tra i due si consuma una danza macabra che anticipa, per certi versi, l’horror psicologico moderno.

Lew Landers, pur meno celebrato dei suoi colleghi Whale o Browning, dirige un film dall’atmosfera torbida e ossessiva, in cui l’istrionico Lugosi domina la scena rispetto a Karloff — costretto a rinverdire i fasti di Frankenstein — muovendosi con eleganza follia all’interno di un incubo teatrale, tra camere segrete e torture meccaniche. Tra queste spicca, ancora prima di Roger Corman, la celebre tortura del pozzo e del pendolo.

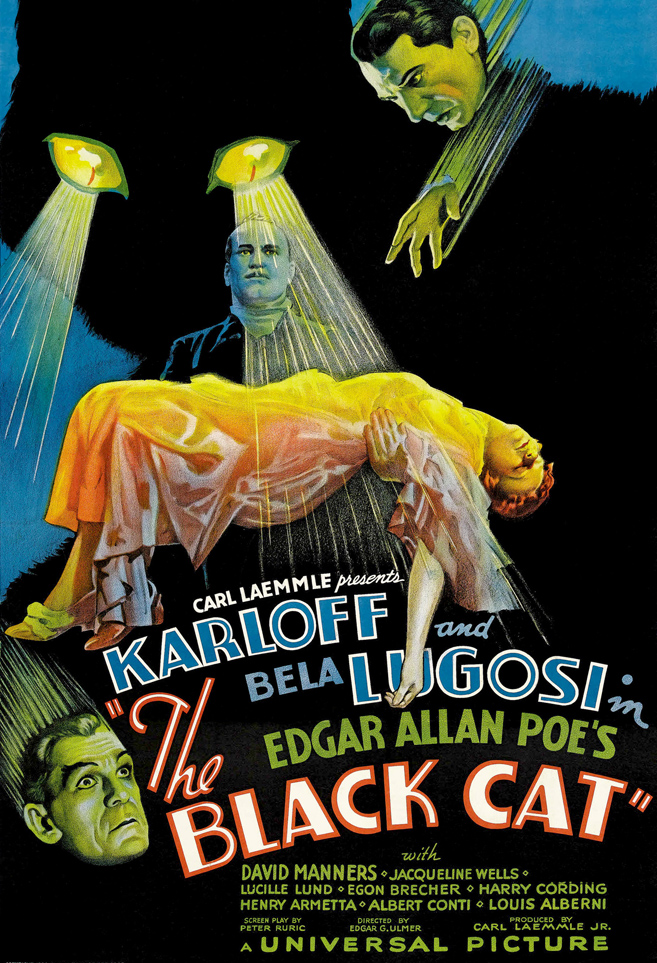

The Black Cat

di Edgar G. Ulmer

Nel pieno della stagione d’oro dell’horror Universal, The Black Cat (1934) di Edgar G. Ulmer si distingue per la sua ambientazione insolita. Non più castelli e cripte gotiche, ma una villa modernista, fredda e geometrica, che diventa scenario di un confronto memorabile tra due due icone del cinema horror: Boris Karloff e Bela Lugosi.

Una giovane coppia di sposi in viaggio di nozze finisce per sbaglio nella villa ultramoderna di Hjalmar Poelzig (Karloff), architetto dal passato oscuro e dalle inclinazioni sataniche. Qui si trova anche il dottor Vitus Werdegast (Lugosi), vecchio nemico dell’uomo e reduce della Grande Guerra, deciso a regolare i conti con lui dopo anni di prigionia. Tra rancori, ossessioni e segreti sepolti, la tensione cresce fino a un epilogo sanguinoso.

Lontano dalle atmosfere gotiche che avevano consacrato la Universal, Ulmer sceglie di ambientare la vicenda in un’architettura modernista, fatta di linee rette, spazi sterili e scenografie geometriche. Una scelta sorprendente che dona al film un sapore quasi espressionista, più vicino al cinema tedesco degli anni venti che agli horror americani di quel periodo. A brillare sono i due protagonisti. Karloff è glaciale e diabolico, Lugosi intenso e tormentato, consumato da nevrosi e ossessioni. I loro duetti restano il vero cuore del film.

La trama, invece, appare verbosa e a tratti confusa, con il riferimento alla storia di Edgar Allan Poe ridotto a qualche rapida comparsa di un gatto nero, funzionale più alla fobia del personaggio di Lugosi che a un reale significato narrativo.

Nonostante le incoerenze e un finale sbrigativo, The Black Cat resta un horror atipico, più d’atmosfera che di racconto, capace di affascinare gli amanti dei vecchi film in bianco e nero, se non altro per l'incontro tra due mostri sacri nella loro prima apparizione insieme.

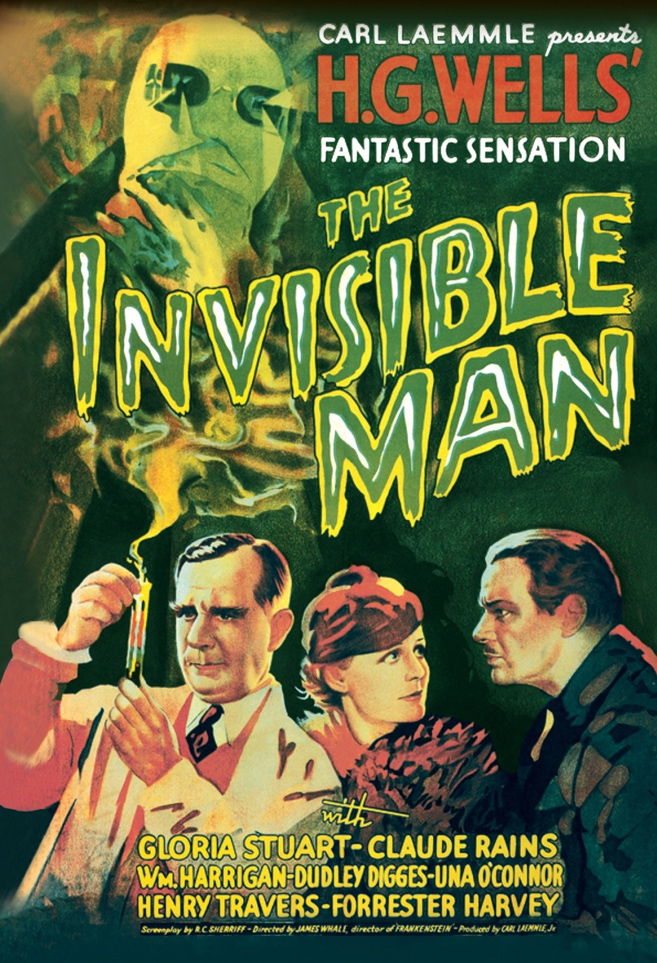

L'uomo invisibile (1933)

di James Whale

Nel 1933 la Universal, intenzionata a proseguire il successo dei suoi mostri cinematografici, porta sullo schermo L'uomo invisibile, tratto dal romanzo di H.G. Wells, considerato da molti il padre della fantascienza. Alla regia viene chiamato James Whale, già celebre per Frankenstein, ma reduce dallo sfortunato Il castello maledetto.

La storia riprende in gran parte le vicende del libro, introducendo un enigmatico straniero che, con il volto coperto da bende e grandi occhiali scuri, prende alloggio in una locanda di un piccolo villaggio del Sussex. È il dottor Jack Griffin, scienziato che, sperimentando su se stesso, ha scoperto una formula capace di renderlo invisibile. Ma l’esperimento, invece di consacrarlo alla gloria, lo conduce a un progressivo squilibrio mentale, trasformando il suo segreto in un incubo. Mentre le autorità tentano di catturarlo e i suoi cari di ricondurlo alla ragione, Griffin sprofonda in deliri di onnipotenza e in una fuga che semina paura e smarrimento.

Rispetto al romanzo, il film introduce il personaggio di Flora, fidanzata di Griffin, e attribuisce la sua follia agli effetti della “monocaina”, la sostanza che lo rende invisibile, mentre nell’opera di Wells lo scienziato era già descritto come instabile e ossessionato. Anche il finale subisce un cambiamento. Mentre nel libro Griffin viene sopraffatto e ucciso dalla folla, in modo più crudo e caotico, nel film, la conclusione assume toni melodrammatici, con un momento di pentimento che si inserisce bene nella poetica horror della Universal. Lo stesso Wells apprezzò l’adattamento, ritenendo le modifiche funzionali alle esigenze cinematografiche.

Dal punto di vista tecnico colpiscono gli effetti speciali. Oggi rendere un personaggio invisibile può sembrare semplice, ma negli anni trenta fu una sfida straordinaria. Per realizzare le scene in cui Griffin appare parzialmente invisibile furono necessarie riprese multiple, sovrapposte con grande ingegno, che ancora oggi sorprendono per efficacia.

Il film mantiene un ottimo ritmo, alternando momenti di tensione e passaggi più leggeri. Nonostante il volto sia celato per quasi tutta la durata del film, Claude Rains, l'attore che interpreta l'Uomo Invisibile, offre una performance memorabile basata su gestualità e soprattutto sulla voce, che diventa il suo strumento espressivo più potente. Divertente anche la padrona della locanda, che con i suoi isterici attacchi di panico aggiunge un tocco di comicità all’atmosfera cupa.

Un classico senza tempo del cinema fantastico, che conquistò il pubblico dell’epoca e diede vita a numerosi seguiti.

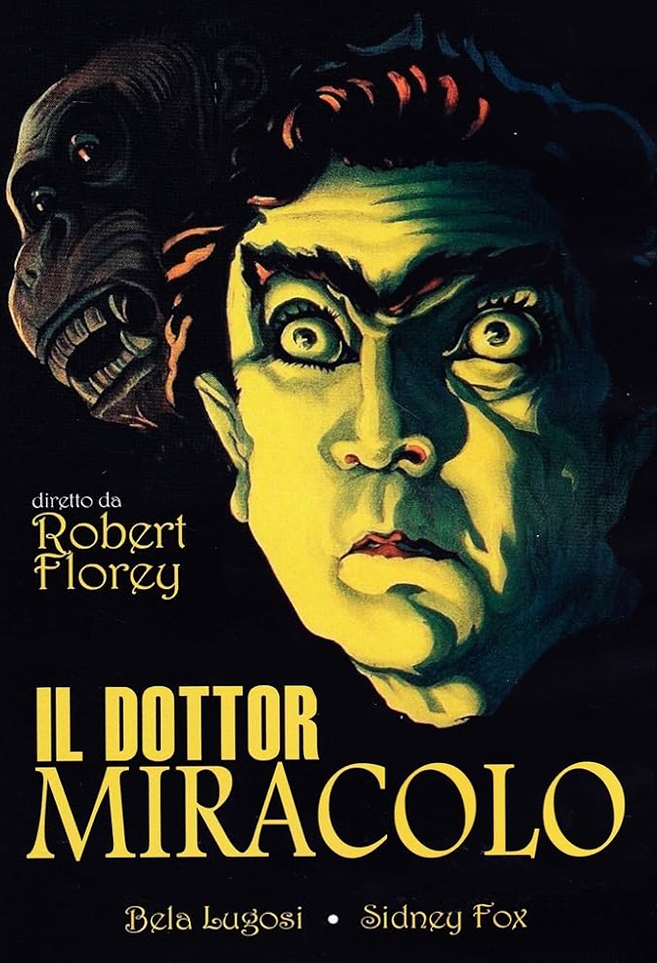

Film

Il dottor Miracolo

di Robert Florey

Il dottor Miracolo, titolo italiano di Murders in the Rue Morgue, è un film horror del 1932 prodotto dalla Universal e liberamente ispirato al racconto I delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe. Protagonista della pellicola è Bela Lugosi, reduce dal successo travolgente di Dracula. Dopo aver rifiutato il ruolo del mostro in Frankenstein — poi affidato a Boris Karloff — Lugosi viene scritturato insieme al regista Robert Florey, anch’egli inizialmente coinvolto nel progetto Frankenstein, per quello che avrebbe dovuto essere il primo capitolo di una trilogia dedicata ai racconti di Poe.

Nella Parigi di metà ottocento, un circo itinerante attira folle curiose grazie allo strano spettacolo del dottor Miracolo (Bela Lugosi), uno scienziato carismatico che sostiene di poter comunicare con Erik, un possente gorilla ammaestrato. Lo spettacolo, in realtà, si rivela una copertura per permette allo scienziato di compiere i suoi esperimenti folli e dimostrare la sua personale teoria sull’evoluzione, tentando di creare un ibrido uomo-scimmia attraverso trasfusioni di sangue tra primati e giovani donne rapite. Quando le sue cavie umane non sopravvivono al trattamento, il dottore si sbarazza dei corpi gettandoli nella Senna con l’aiuto di un losco assistente. I ritrovamenti dei cadaveri attirano l’attenzione di Pierre Dupin, giovane studente di medicina, che inizia una indagine che lo porterà a scoprire l’agghiacciante verità e a un confronto finale sui tetti di Parigi, dove Erik, ormai invaghito della fidanzata di Dupin, scatenerà una furia animalesca.

Alla sua uscita, Il dottor Miracolo si rivelò un mezzo fiasco. Il produttore Carl Laemmle Jr impose numerosi cambiamenti alla sceneggiatura, chiedendo un adattamento più "moderno" del racconto di Poe. Tra le modifiche più evidenti, una sequenza iniziale in cui il folle scienziato espone – con decenni di anticipo rispetto alla pubblicazione de L’origine della specie di Charles Darwin – le sue bizzarre teorie evoluzionistiche a un pubblico sconcertato. Anche il celebre investigatore Auguste Dupin, figura centrale nel testo originale, nel film di Florey conserva solo il nome, trasformandosi in uno studente smielato e piagnucoloso, ben lontano dalla figura brillante e razionale immaginata da Poe. La sceneggiatura fatica a costruire una vera tensione orrorifica, e persino il dottor Miracolo – che avrebbe dovuto incarnare il magnetismo ambiguo dello scienziato folle – risulta più caricaturale che disturbante, incapace di imprimersi davvero nella memoria dello spettatore.

Nonostante tutto, Il dottor Miracolo si fa notare per le suggestive scenografie che riprendono il cinema espressionista e per la sequenza di fuga sui tetti del gorilla con la sua preda femminile, che omaggia Il gabinetto del dottor Caligari, e, per certi versi, anticipa il successivo King Kong, sopratutto per il tema della bestia che si innamora della bella e lo scontro finale nei tetti della città.

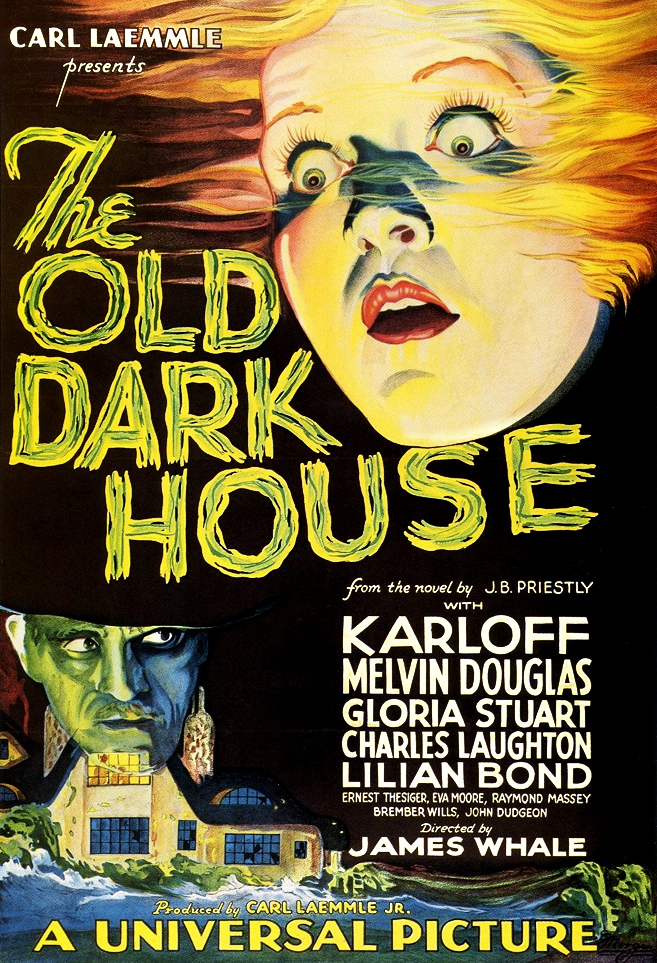

Il castello maledetto

di James Whale

Il castello maledetto, diretto da James Whale nel 1932 per la Universal, è un gioiello gotico mascherato da horror, in realtà più vicino a una commedia dallo spiccato humour nero. Nonostante il titolo italiano faccia pensare a torri e manieri infestati, il film si svolge in una vecchia casa isolata, abitata da personaggi grotteschi.

Durante una notte di tempesta, un gruppo di viaggiatori — una coppia sposata, il loro amico e un esploratore burbero — cerca rifugio in una magione sperduta tra le colline del Galles. L’abitazione appartiene ai Femm, una famiglia tanto decadente quanto bislacca, composta da un uomo e sua sorella, Horace e Rebecca Femm (Ernest Thesiger ed Eva Moore), il loro anziano padre Sir Roderick (Elspeth Dudgeon) e un domestico deforme, muto e ubriacone interpretato da Boris Karloff. Mentre la pioggia cade incessantemente e la luce va e viene, arrivano altri due ospiti inattesi a movimentare la serata. Inizialmente tutto sembra procedere per il meglio, ma con il calare delle tenebre, la casa rivela i suoi segreti.

Pur rifacendosi a Il castello degli spettri di Paul Leni, Il castello maledetto trova una sua identità costruendo un’atmosfera tanto gotica quanto grottesca. A colpire non sono tanto i brividi — che quasi non ci sono — quanto l’ambientazione: un temporale incessante, luci tremolanti, candele, ombre che si allungano sui muri e inquadrature oblique che sfiorano l’espressionismo. È un horror d’atmosfera più che di tensione, dove l’inquietudine si insinua silenziosa e non esplode mai davvero, lasciando spazio a un’ironia macabra e sottilissima.

James Whale si diverte a prendere in giro le regole classiche del genere horror, codificandole in uno stile visivo che negli anni a venire influenzerà registi come Mario Bava e Roger Corman, e ispirerà film cult come The Rocky Horror Picture Show, Frankenstein Junior e perfino La famiglia Addams (oltre al maggiordomo interpretato da Karloff che sembra un prototipo di Lurch, troviamo anche "mano"). Momenti come il monologo delirante di Rebecca Femm, riflessa e deformata dagli specchi, restano impressi più per il loro effetto straniante che per una reale tensione narrativa.

Accolto con freddezza alla sua uscita dal pubblico, il film fu apprezzato in Europa più abituato allo humor nero tipicamente britannico. Il Castello Maledetto fu a lungo considerato perduto, fino al suo ritrovamento e restauro nel 1968. Un piccolo classico poco conosciuto.

Di questo film esiste un remake realizzato nel 1963.

La mummia

di Karl Freund

All’inizio degli anni trenta, il successo di Dracula e Frankenstein spinse la Universal a investire con decisione nel genere horror. Affascinato dal mistero dell’antico Egitto e dalle scoperte nella tomba di Tutankhamon, il produttore Carl Laemmle Jr. volle un film che unisse archeologia e terrore. Non trovando un’opera letteraria da adattare – com’era stato per i precedenti mostri – affidò allo sceneggiatore John Balderston lo sviluppo di un soggetto originale, partendo da un breve racconto ispirato alla figura di Cagliostro, reinterpretato come un antico stregone capace di vivere per millenni. Nacque così La mummia, affidato alla regia di Karl Freund, celebre direttore della fotografia che aveva già messo mano (più di quanto ufficialmente ammesso) a Dracula.

Per il ruolo del protagonista, la scelta cadde naturalmente su Boris Karloff, ancora fresco di successo – e di bulloni nel collo – dopo il ruolo del mostro di Frankenstein.

La trama vede una spedizione archeologica risvegliare accidentalmente la mummia di Imhotep, sacerdote dell’antico Egitto condannato a un’eternità di non-morte per aver cercato di riportare in vita la sua amata principessa. Riapparso dieci anni dopo sotto le spoglie dell’enigmatico Ardath Bey, Imhotep cerca di ritrovare l’anima della sua amata, ora reincarnata nella giovane Helen. Ma per completare il rituale, sarà necessario un nuovo sacrificio. Tra antichi papiri, ipnosi e atmosfere cariche di fatalismo, prende forma una storia di amore ossessivo, reincarnazione e destino.

Una storia più fantastica che orrorifica, molto meno provocatoria delle precedenti produzioni della Universal. Sicuramente la meno riuscita. La regia di Karl Freund è elegante ma statica, e tolta l’ottima sequenza iniziale, l’orrore evapora in favore di un melodramma esoterico poco coinvolgente. Boris Karloff regge il film con la sola forza del volto – scolpito nel tempo e nel trucco leggendario di Jack Pierce – ma il personaggio resta intrappolato in una sceneggiatura che non decolla.

Il ritmo è lento, i dialoghi rigidi, e il finale troppo frettoloso per lasciare il segno. La mummia resta una tappa obbligata per gli amanti del genere, ma più come reliquia da vedere e poi lasciare riposare nella sua cripta.

Frankenstein (1931)

di James Whale

Nel 1931, dopo il successo di Dracula con Bela Lugosi, Carl Laemmle Jr., capo della produzione Universal, decise di puntare ancora sull'horror, portando sul grande schermo Frankenstein, ispirato all’omonimo romanzo gotico di Mary Shelley. Il progetto fu inizialmente affidato a Robert Florey, che si basò più sull’adattamento teatrale del 1929 di Peggy Webling che sul libro originale. Ma la sua visione non convinse lo studio, e la regia passò a James Whale, un britannico con un background teatrale che mantenne l’impronta espressionista di Florey – ispirata in particolar modo a Il gabinetto del dottor Caligari – ma la arricchì con maggiore profondità psicologica e una messa in scena innovativa.

La scelta del protagonista fu altrettanto travagliata. La Universal avrebbe voluto Bela Lugosi, ma l’attore rifiutò il ruolo, infastidito all’idea di interpretare un mostro muto e irriconoscibile sotto il trucco. La parte andò così a Boris Karloff, un attore inglese fino ad allora poco noto, che trovò nella creatura il ruolo della vita. Grazie al meticoloso lavoro del truccatore Jack Pierce – che concepì la creatura con la fronte piatta, gli elettrodi sul collo, le palpebre pesanti e il portamento goffo – nacque l’iconica figura del mostro di Frankenstein, un’immagine destinata a diventare immortale e a influenzare tutte le versioni successive.

La storia non è nota, di più. Il dottor Henry Frankenstein, ossessionato dall’idea di sconfiggere la morte, si rinchiude nel laboratorio di un castello con il suo fidato assistente Fritz, riuscendo a dare vita a una creatura assemblata con parti di cadaveri, utilizzando l’elettricità di un temporale. Ma il suo esperimento sfugge rapidamente al controllo. Il mostro, confuso e impaurito, viene maltrattato e imprigionato, fino a ribellarsi e fuggire. La sua presenza semina il panico nel villaggio, culminando in un drammatico confronto con il suo stesso creatore e con la folla inferocita che lo bracca nel vecchio mulino, in un finale tanto tragico quanto iconico.

Il film fu un successo immediato, sia di pubblico che di critica. Impressionò gli spettatori e consacrò Whale come uno dei grandi registi dell’epoca. Sebbene l'idea dello scienziato folle, l’assistente gobbo, il laboratorio gotico pervaso da scariche elettriche, la folla inferocita armata di torce, e il rogo finale, oggi ci sembrano dei clichè per quante volte sono state riproposte nel corso degli anni, all'epoca erano pura innovazione.

Sono molte le differenze con il romanzo della Shelley. Inanzitutto nel libro il racconto della creazione del mostro è appena accennato, mentre nel film avviene nel laboratorio dello scienziato che usa l'elettricità per dare vita alla creatura. Il mostro, che nel romanzo impara a parlare e riflette sulla propria esistenza, nel film è un essere infantile, incapace di comprendere il mondo che lo rifiuta. L’idea che la creatura sia stata resa violenta da un cervello criminale trapiantato per errore è un’invenzione degli sceneggiatori. Insomma, ogni adattamento successivo, compreso il geniale Frankestein Junior, si rifanno al film di Whale.

La creatura di Frankenstein è una copia distorta del suo creatore, una manifestazione della sua ossessione e del suo desiderio di sfidare Dio. Eppure, è l’umanità a rivelarsi la vera carnefice: prima con la crudeltà dell’assistente Fritz, poi con il tentativo del dottor Waldman di sopprimerla, infine con la caccia all’uomo scatenata dagli abitanti del villaggio. La scena della bambina annegata dal mostro (censurata nel 1937 dal Codice Hays) è un momento di innocenza tragicamente fraintesa e punita, che ancora oggi conserva una potenza emotiva devastante. Per attenuare il possibile impatto sul pubblico, la Universal fece inserire un prologo in cui Edward Van Sloan (l'attore che nel film interpreta il dott. Waldman) avverte gli spettatori: «Vi emozionerà, forse vi colpirà, potrebbe anche inorridirvi! Se pensate che non sia il caso di sottoporre a una simile tensione i vostri nervi, allora sarà meglio che voi... be', vi abbiamo avvertito!». Un piccolo stratagemma per preparare gli spettatori dell’epoca a un film che, nonostante le sue concessioni, poteva davvero impressionare.

A più di novant’anni dalla sua uscita, Frankenstein non è solo un classico dell’horror, ma un pilastro della storia del cinema. Ha ridefinito l’immagine del mostro e introdotto l’archetipo dello scienziato pazzo, trasformando la creatura di Mary Shelley in un’icona pop immortale. Ancora oggi, quando pensiamo a Frankenstein, non immaginiamo il personaggio del romanzo, ma il volto di Boris Karloff, sepolto sotto il trucco di Jack Pierce.

Il successo del film diede vita a numerosi sequel, a partire da La moglie di Frankenstein del 1935, che molti considerano persino superiore all’originale. Ma questa è un’altra storia.

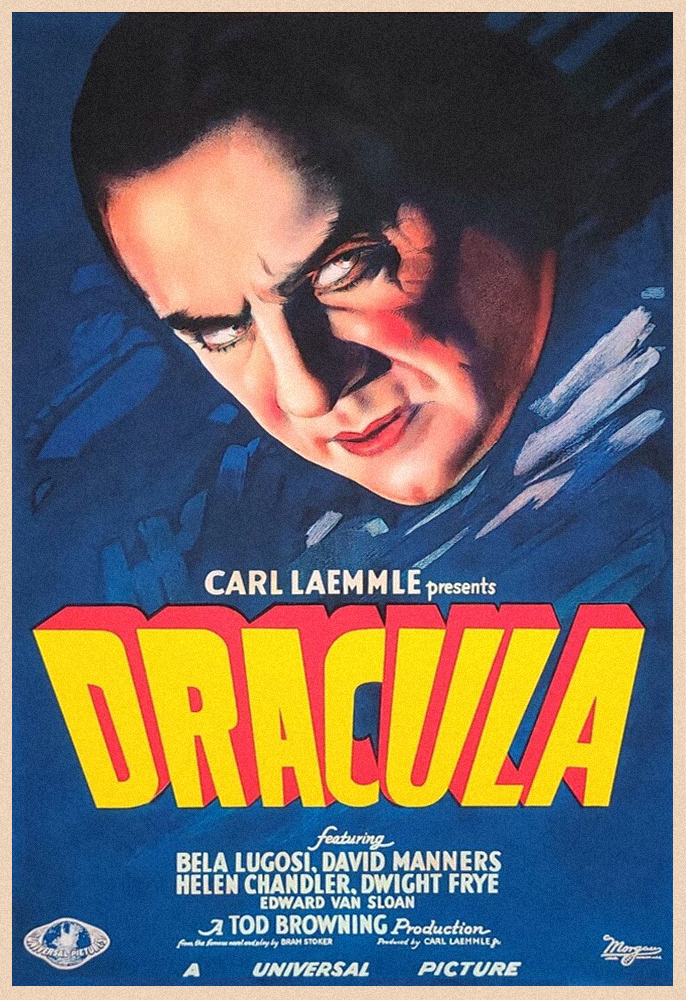

Dracula

di Tod Browning

È curioso pensare che il mio primo incontro con il Dracula di Bela Lugosi non sia avvenuto attraverso il cinema, bensì grazie alla musica dei Bauhaus. Bela Lugosi’s Dead, lungo brano ipnotico dall’atmosfera funerea, considerato un vero e proprio manifesto della musica goth, è stato il pezzo che mi ha fatto conoscere l’attore che più di ogni altro ha legato il suo nome al personaggio del conte Dracula. Solo in seguito, quando negli anni novanta l’unico modo per recuperare un vecchio film era rivolgersi a una videoteca specializzata, avrei scoperto il film di Tod Browning, il classico della Universal che ha consacrato Lugosi come il Principe delle Tenebre definitivo.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di non divagare troppo, perché di cose da raccontare ce ne sono parecchie.

Fondata nel 1912 dall’immigrato di origini bavaresi Carl Laemmle, la Universal Pictures ha scritto pagine fondamentali nella storia del cinema horror. Tutto iniziò quando negli anni '30, con l'avvento del sonoro, il figlio del fondatore, Carl Laemmle Jr, il giorno del suo ventunesimo compleanno, ricevette in regalo la guida della casa di produzione cinematografica (altro che auto o orologio d’oro). Nonostante le difficoltà economiche della Grande Depressione e le restrizioni imposte dal Codice Hays, un insieme di norme che regolavano la moralità nei film, il giovane e visionario produttore della Universal, intuì che il pubblico aveva fame di evasione e decise di puntare sull’horror, adattando per il grande schermo storie della letteratura gotica.

Traendo ispirazione dalla fortunata rappresentazione teatrale di Broadway del romanzo di Bram Stoker — i cui diritti furono acquisiti dall'ambizioso produttore teatrale Horace Liveright — Laemmle Jr. portò sul grande schermo il vampiro più famoso della letteratura, affidando la regia del film a Tod Browning, un veterano del cinema muto con un debole per il macabro.

Il film Dracula, prima versione cinematografica autorizzata dagli aggueriti familiari di Bram Stoker — che in precedenza avevano provato a distruggere il Nosferatu di Murnau — inizialmente prevedeva la presenza di Lon Chaney nel ruolo del vampiro, ma l'improvvisa morte dell'attore portò la produzione a virare su Bela Lugosi, l’attore ungherese che aveva già interpretato il vampiro a teatro con grande successo e che avrebbe legato per sempre la sua immagine al conte Dracula.

La trama vede l'agente immobiliare Renfield (Dwight Frye) giungere da Londra sui monti Carpazi per vendere al conte Dracula una dimora londinese. Ma il nobile transilvano è in realtà un vampiro, e lo trasforma nel suo servo. Giunto in Inghilterra, Dracula, in veste di nobile affascinante dall'anima nera vampirizza Lucy (Frances Dade), puntando anche l'attenzione sull'amica Mina (Helen Chandler), fidanzata di Jonathan Harker (David Manners), collega dell'impazzito Renfield. Solo l'intervento del professor Van Helsing (Edward Van Sloan), scienziato vampirologo, mette fine alla minaccia del vampiro, che nascosto nell'antica abbazia di Carfax viene trafitto al cuore con un paletto, seppur tutto questo avvenga fuori scena.

Il film si divide nettamente in due parti, esattamente come il romanzo. La prima, la più affascinante e tenebrosa, è ambientata nel castello di Dracula ed è caratterizzata dalle meravigliose scenografie gotiche di Charles D. Hall, in cui Lugosi, con il suo accento mitteleuropeo e il suo sguardo penetrante (accentuato da un faretto sempre puntato sugli occhi nei primi piani) pronuncia la celebre battuta "Io non bevo mai... vino" destinata a entrare nella storia del cinema. La seconda parte, invece, si fa più teatrale e… beh, piuttosto statica. Il ritmo rallenta, l’azione è ridotta al minimo e le scene più spaventose vengono lasciati all’immaginazione dello spettatore, per evitare problemi con la censura. Rispetto al romanzo, la sceneggiatura elimina completamente il tema del contagio e della trasformazione in vampiri — le vittime qui muoiono e basta — così come gli spostamenti dei cacciatori di Dracula quando fugge in Transilvania. Al posto di Jonathan Harker, qui presenza poco influente, è Renfield a recarsi al castello del conte, con Dwight Frye che regala un’interpretazione intensa e inquietante.

Se il ritmo del film, soprattutto nella seconda parte, risente dell’impostazione teatrale, l’interpretazione di Lugosi è magnetica, iconica, definitiva. Il suo Dracula diventa immediatamente il modello per tutti i vampiri successivi, almeno fino all’arrivo di Christopher Lee, che trent’anni dopo avrebbe rinfrescato il personaggio con un’interpretazione decisamente più fisica e sensuale.

Nonostante il budget ridotto per via della crisi economica, Dracula fu un successo clamoroso e diede il via alla grande stagione dell’horror Universal, spalancando le porte ai vari Frankenstein, La Mummia e L’Uomo Lupo. Paradossalmente, il film arrivò in Italia solo nel 1986, quando fu trasmesso in televisione per la prima volta. Meglio tardi che mai.

Oggi, il Dracula di Browning — privo di colonna sonora nella versione originale — è considerato un classico assoluto, tanto da essere conservato nella Biblioteca del Congresso come opera di importanza culturale e storica. Non è l’adattamento più fedele al romanzo di Stoker, ma è senza dubbio quello che ha scolpito nell’immaginario collettivo la figura del conte Dracula. Un film che ha dato il via all’epoca d’oro dei mostri Universal e che, nonostante il passare del tempo, continua a esercitare il suo fascino oscuro.

L'uomo che ride (1928)

di Paul Leni

L'uomo che ride (1928) è il secondo film di Paul Leni realizzato per la Universal, dopo Il castello degli spettri. Tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, questo melodramma gotico rappresenta un perfetto connubio tra l'espressionismo tedesco e il cinema hollywoodiano, influenzando non solo i film horror/noir dei decenni successivi ma contribuendo alla nascita di un personaggio iconico come il Joker di Batman.

Ambientato nell'Inghilterra del XVII secolo, L'uomo che ride racconta la tragica storia di Gwynplaine (Conrad Veidt), un giovane nobile il cui padre viene giustiziato per ordine del malvagio re Giacomo II. Per punire l'intera linea di sangue del padre, il giovane Gwynplaine viene sfigurato con un'operazione che gli lascia un sorriso permanente e grottesco. Abbandonato al suo destino, il ragazzo trova rifugio presso un circo itinerante, dove diventa un'attrazione popolare grazie alla sua deformità. Accanto a lui c’è Dea (Mary Philbin), una giovane cieca che, nonostante la sua condizione, vede oltre l’aspetto esteriore e si innamora di lui. Quando il passato di Gwynplaine riemerge e la sua vera identità nobiliare viene rivelata, il protagonista viene condotto alla camera dei Lord per ricevere il titolo nobiliare e sposarsi con una duchessa. Tuttavia, sentendosi estraneo a quella società aristocratica che lo percepisce solo come un oggetto di derisione, Gwynplaine decide di tornare da Dea e il mondo semplice ma sincero del circo.

Attenuando l’aspetto politico del romanzo di Victor Hugo – che denunciava le ingiustizie sociali e la corruzione dell’aristocrazia – e introducendo un lieto fine per soddisfare le aspettative del pubblico dell’epoca (nel libro, infatti, i due protagonisti muoiono), L’uomo che ride è un esempio magistrale di come il cinema muto riesca a trasmettere emozioni profonde attraverso immagini e performance. La regia di Paul Leni si distingue per le scenografie elaborate e i suggestivi giochi di ombre ispirati ai capolavori dell'espressionismo tedesco, che amplifica il senso di alienazione di Gwynplaine.

Per interpretare lo sfortunato protagonista, la produzione inizialmente aveva pensato a Lon Chaney. Tuttavia, a causa dei suoi impegni in un’altra produzione, l’attore non fu disponibile. Paul Leni scelse quindi Conrad Veidt, già celebre per aver interpretato Cesare ne Il gabinetto del dottor Caligari, regalando al pubblico una performance che avrebbe segnato la storia del cinema.

Nonostante il trucco ideato da Jack Pierce – con il pallore spettrale e la protesi dentale che limitava l’espressività del volto – Conrad Veidt riesce a comunicare un’incredibile gamma di emozioni, trasformando Gwynplaine in un personaggio complesso e profondamente umano. I suoi occhi, malinconici e penetranti, si scontrano dolorosamente con il sorriso forzato e innaturale, creando un effetto straniante di inquietudine e compassione.

Sebbene meno noto rispetto ad altre opere del periodo, L'uomo che ride rimane una pietra miliare per il suo contributo alla nascita dell’estetica gotica e per aver ispirato generazioni di artisti, tra cui Bob Kane e Bill Finger, i creatori di uno dei villain più iconici della storia del fumetto.

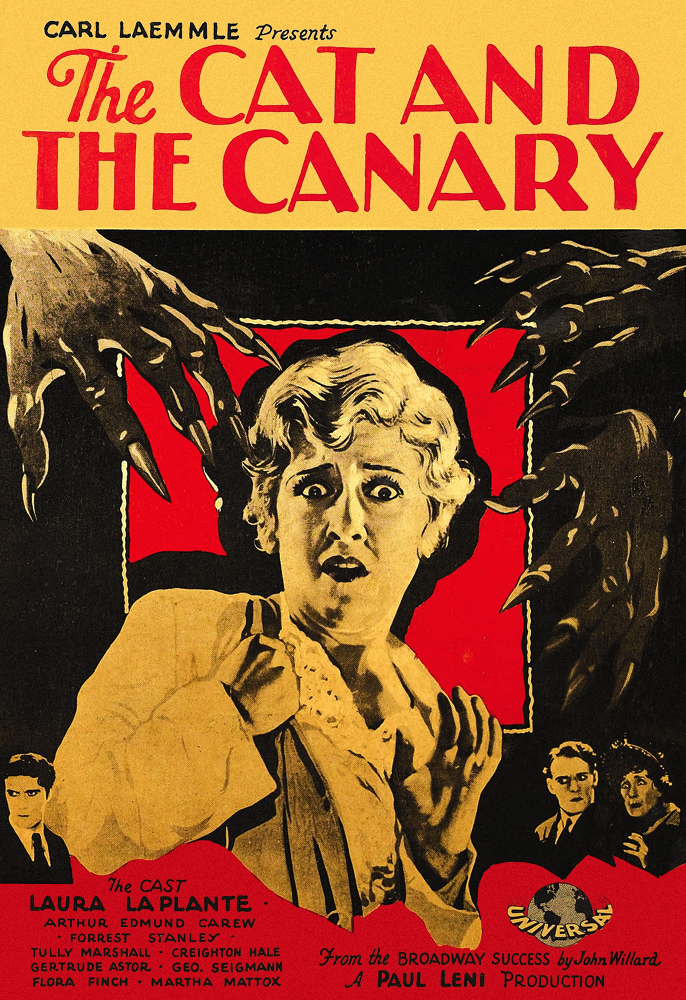

Il castello degli spettri (The Cat and the Canary)

di Paul Leni

Paul Leni, tra i principali esponenti del cinema espressionista tedesco, approda in America nel 1927 per dirigere The Cat and the Canary (da noi noto come Il castello degli spettri), film che ebbe numerosi remake e che inaugura il filone cinematografico della "vecchia casa infestata".

Tratto dall'omonima pièce teatrale di John Willard, il film muto si distingue per la sua capacità di fondere mistero, tensione e una pungente ironia grottesca, creando un’atmosfera che preannuncia i futuri capolavori del cinema gotico del decennio successivo.

La trama ruota attorno alla lettura del testamento dell'eccentrico milionario Cyrus West, letto a distanza di vent'anni dalla sua morte di fronte agli eredi riuniti nella sua cadente dimora. I familiari più stretti scoprono con sorpresa di essere stati esclusi dall'eredità a favore di una giovane parente lontana, Annabelle (Laura La Plante), a patto che venga confermata la sua sanità mentale. La situazione precipita quando l'avvocato scompare misteriosamente e si diffonde la notizia della fuga di un pericoloso omicida da un manicomio, gettando la casa nel caos e nel terrore.

Mescolando brillantemente suspense e commedia, terrore e ironia, Leni realizza un film che fa da apripista ai grandi classici horror della Universal, andando a influenzare registi come James Whale e Roger Corman. Nonostante i limiti del muto, il regista tedesco compensa con una ricchezza visiva sorprendente e delle tecniche per l'epoca innovative. Pensiamo per esempio all'uso della soggettiva per simulare il punto di vista del "fantasma" che si aggira nella casa, oppure alla sovrimpressione delle immagini, e alle didascalie animate con scritte tremolanti.

Per gli amanti del cinema muto.

Film

Il fantasma dell'Opera (1925)

di Rupert Julian, Edward Sedgwick, Lon Chaney

"Il fantasma dell'Opera" del 1925, diretto inizialmente da Rupert Julian e interpretato da Lon Chaney, è una pietra miliare del cinema muto e un classico dell'horror. Tratto dal romanzo omonimo di Gaston Leroux, il film è stato uno dei progetti più ambiziosi della Universal Pictures, che non ha badato a spese per ricreare gli interni dell'Opéra di Parigi, con un'attenzione minuziosa ai dettagli che ha incluso la costruzione di labirintiche catacombe e maestose scenografie teatrali. Nonostante una produzione travagliata, con diversi cambi alla regia e numerose modifiche in fase di montaggio, il risultato finale ha catturato l'immaginazione del pubblico, diventando uno dei più iconici film dell'epoca.

La trama, fedele al romanzo di Gaston Leroux eccetto per alcuni particolari e il finale, racconta la storia del Fantasma dell'Opéra, un misterioso personaggio (interpretato da Lon Chaney) che vive nei sotterranei del teatro. Il fantasma, il cui nome è Erik, nasconde dietro una maschera il suo volto sfigurato ed esercita un'influenza sinistra sull'intero teatro, manipolando gli eventi dietro le quinte e terrorizzando coloro che vi lavorano. Ossessionato dalla giovane soprano Christine Daaé, il Fantasma si innamora di lei e cerca di conquistarla favorendo la sua ascesa sulla scena dell'Opéra. Tuttavia, quando Christine si avvicina a Raoul, il suo innamorato, Erik, mosso da una folle gelosia, la rapisce, portandola nei sotterranei del teatro, dando inizio a un drammatico inseguimento che si conclude con la brutale morte del fantasma, linciato dalla folla.

L'interpretazione di Lon Chaney con il suo volto trasformato in un teschio spettrale è ancora oggi impressionante. Si racconta che molte signore all'epoca rimasero così sconvole che svennero durante la proiezione. Molto bella la scena del ballo in maschera, girata con un precoce uso del Technicolor, dove Chaney appare travestito da Morte Rossa.

Nonostante alcune debolezze narrative e una recitazione che oggi potrebbe apparire esagerata, il film anticipa quel filone horror che la Universal Pictures, da lì a pochi anni, avrebbe reso celebre con i suoi mostri iconici come Dracula, Frankenstein e l'Uomo Lupo.

Il Fantasma dell’Opera di Chaney è il primo di una lunga serie di adattamenti del romanzo di Leroux, ma rispetto a tutti i film che si susseguiranno negli anni rimane ancora quello più fedele all'atmosfera originale del libro.

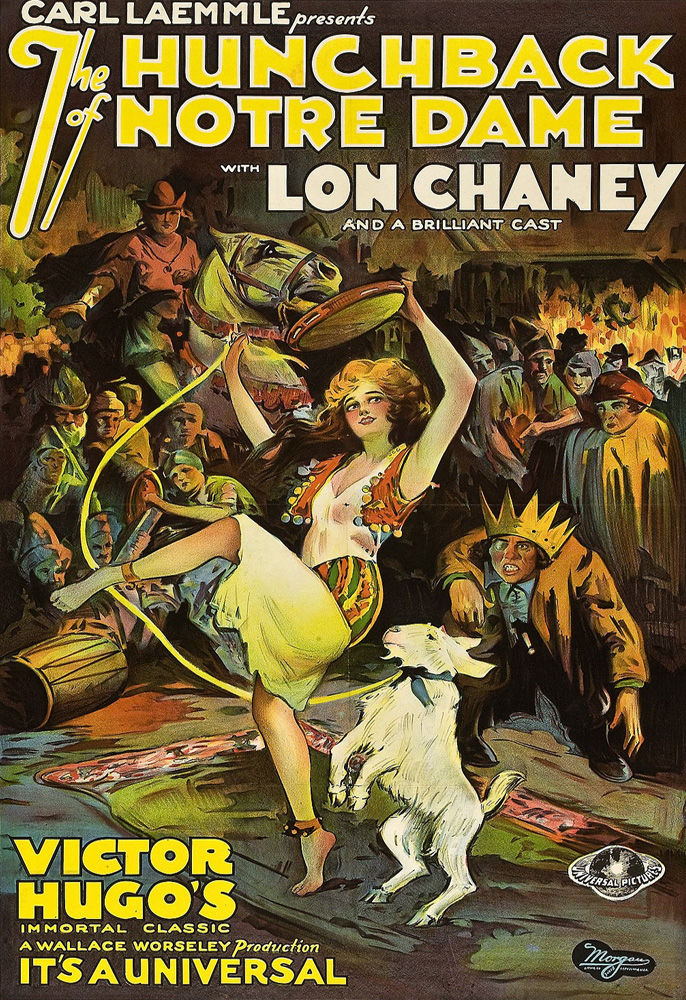

Il gobbo di Notre Dame (1923)

di Wallace Worsley

Proseguendo la mia visione dei film muti degli anni venti, arrivo in America, negli studi della Universal, dove nel 1922 viene prodotto "Il gobbo di Notre Dame", un adattamento del celebre romanzo di Victor Hugo. Diretto da Wallace Worsley e con Lon Chaney nel ruolo di Quasimodo, questo film, sia per l'ambiziosa produzione che per la qualità della sua realizzazione, rappresenta uno dei primi kolossal dell'epoca.

Il film racconta la tragica storia di Quasimodo, il campanaro deforme della cattedrale di Notre Dame, e del suo amore non corrisposto per la bella zingara Esmeralda (interpretata da Patsy Ruth Miller) che è solita danzare davanti alla grande cattedrale. Non ho mai letto il romanzo di Hugo - ho visto in libreria una lussuosa edizione illustrata ma la sua mole e il prezzo al momento mi ha allontanato dall'acquistarlo - ma pare che questa versione cinematografica si discosti dal libro e sia decisamente troppo romanzata, soprattutto nel finale, optando per un classico lieto fine hollywoodiano.

Nonostante le buone ambientazioni gotiche, personalmente la pellicola non mi ha convinto del tutto. Sicuramente, il fatto che sia un film muto e che per seguire la storia bisogna leggere i dialoghi dei protagonisti nelle didascalie, non mi ha aiutato, ma in certi momenti la noia ha avuto il sopravvento e ho fatto quasi fatica a finirlo. Peraltro ho visto pure una versione ricolorata e con una colonna sonora moderna che ho recuperato su YouTube. L'interpretazione di Chaney rimane una delle poche cose che si salvano, grazie alla sua incredibile performance e la capacità di rendere visibile sullo schermo la sofferenza e l'umanità del personaggio.

Un classico che merita comunque di essere visto, soprattutto per gli appassionati del cinema muto e delle storie gotiche. Alla fine il Quasimodo di Chaney si può considerare il primo "mostro" dello storico filone fantastico-horror della Universal, aprendo la strada ai futuri successi del genere.