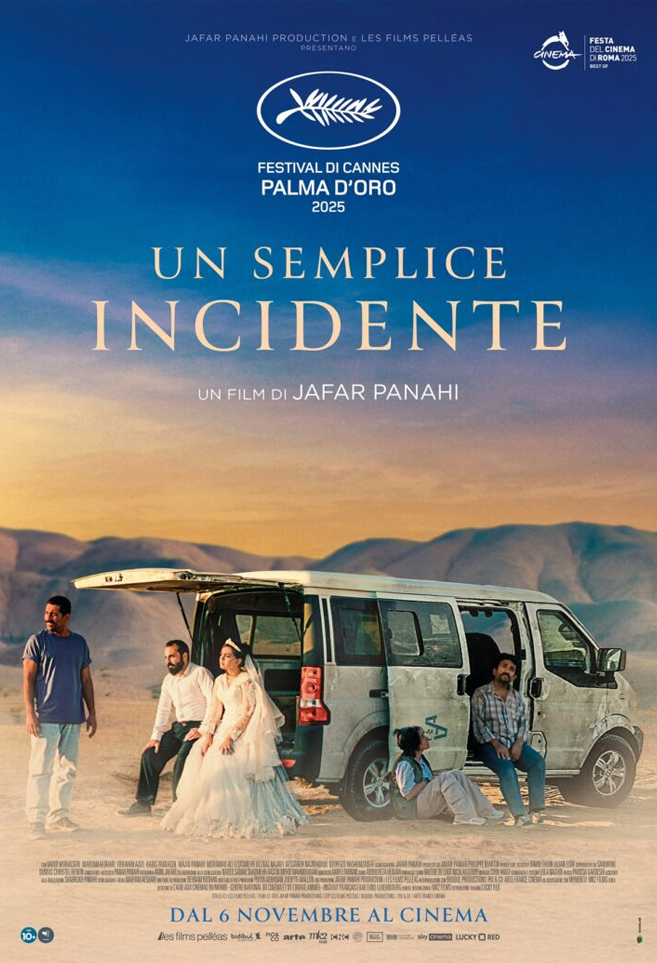

Un semplice incidente

di Jafar Panahi

Ammetto candidamente che se mi sono visto Un semplice incidente di Jafar Panahi è perché, dopo aver conquistato la Palma d’Oro al 78º Festival di Cannes, è stato proclamato a furor di popolo film dell’anno. Il cosiddetto cinema di denuncia, pur riconoscendone la forza e la necessità nel raccontare realtà che altrimenti resterebbero ai margini, filtrate o semplicemente taciute, non è propriamente nelle mie corde. Eppure, ogni tanto, mi piace uscire dalla mia comfort zone cinematografica e, avendo apprezzato Il seme del fico sacro, mi sono avvicinato a questa pellicola con particolare curiosità.

Jafar Panahi, per chi come me non lo conosceva, è un regista iraniano da anni impegnato in un braccio di ferro con il regime del suo paese, che gli ha imposto arresti, censure e il divieto di girare film. Nonostante tutto, ha continuato a farlo in clandestinità, trasformando il cinema in un atto di resistenza personale e politica

La trama di questo film, come suggerisce il titolo parte da un semplice incidente. Una famiglia che viaggia di notte, una strada deserta, un cane investito, un’auto danneggiata, la ricerca di un’officina. Ma quando Vahid, il meccanico, sente lo scricchiolio della protesi del guidatore, qualcosa dentro di lui si spezza. Quel rumore, quel passo trascinato, riporta a galla un incubo sepolto. È lo stesso suono dell’uomo che anni prima lo ha torturato in prigione, mentre era bendato, insieme ad altri dissidenti del regime.

Vahid decide di sequestrarlo. Vuole vendetta. Il problema è che non può essere certo di avere la persona giusta. Durante le torture non ha mai visto il volto del suo aguzzino. Convoca allora altri ex prigionieri come lui, Shiva, fotografa di matrimoni, il suo irascibile ex compagno Hamid e la giovane Golrokh, per cercare una conferma definitiva sull’identità di quello che chiamavano “Gamba di legno”. Da qui prende forma un road movie morale nel deserto iraniano, con un furgone che diventa insieme prigione e tribunale improvvisato. Tra ricordi frammentati, dubbi e incertezze, i personaggi si confrontano non solo con l’identità dell’uomo, ma con la loro capacità di giudicare, di vendicarsi, o forse di perdonare.

Girare un film del genere in Iran, con il fiato del regime sul collo e una condanna pendente, è senza dubbio un atto di coraggio. Ma la domanda viene spontanea. Abbiamo premiato il film o le condizioni in cui è stato realizzato? La regia o la resistenza? Mettendo per un attimo da parte il peso del contesto politico, che resta comunque il motore di tutto, la messa in scena ha un sapore stranamente familiare. Mi ha ricordato un certo cinema italiano, un neorealismo povero e viscerale. Solo che qui non si tratta di una scelta estetica, ma di una necessità imposta dalla censura. Un neorealismo obbligato, verrebbe da dire. In alcuni momenti mi è sembrato di vedere una di quelle commedie amare italiane, dove la tragedia si stempera nel grottesco della vita quotidiana. Per esempio mi ha colpito molto la scena dei poliziotti che chiedono la "mancia" per chiudere un occhio, così come la richiesta pressante di benzinai, addetti al supermercato, infermieri in ospedale che si aspettano solo di essere ricompensati. Una corruzione piccola, fastidiosa, che racconta come il sistema marcio non sia solo quello del regime, ma anche quello delle prepotenze di tutti i giorni.

La vicenda richiama alla mente La morte e la fanciulla di Polanski, con una vittima che sequestra il presunto torturatore e il dubbio costante sull’identità del colpevole. Qui però Panahi trasforma il dramma in una sorta di commedia nera e il confronto in un viaggio collettivo sull’impossibilità di chiudere i conti con il passato.

Un semplice incidente racconta un dramma con leggerezza e una sottile ironia, rivelandosi al tempo stesso un film profondamente umano, quasi un atto d’amore per le fragilità, le contraddizioni e le cicatrici di persone ferite dentro. Detto questo, senza sminuire il valore né la potenza dell'opera di Panahi, rimane la sensazione che l’accusa politica finisca per prevalere sul cinema in senso stretto e che l'entusiasmo con cui è stato accolto sia più una forma di risarcimento nei confronti di un regista costretto a girare in clandestinità che un premio esclusivamente alla pellicola.

Film

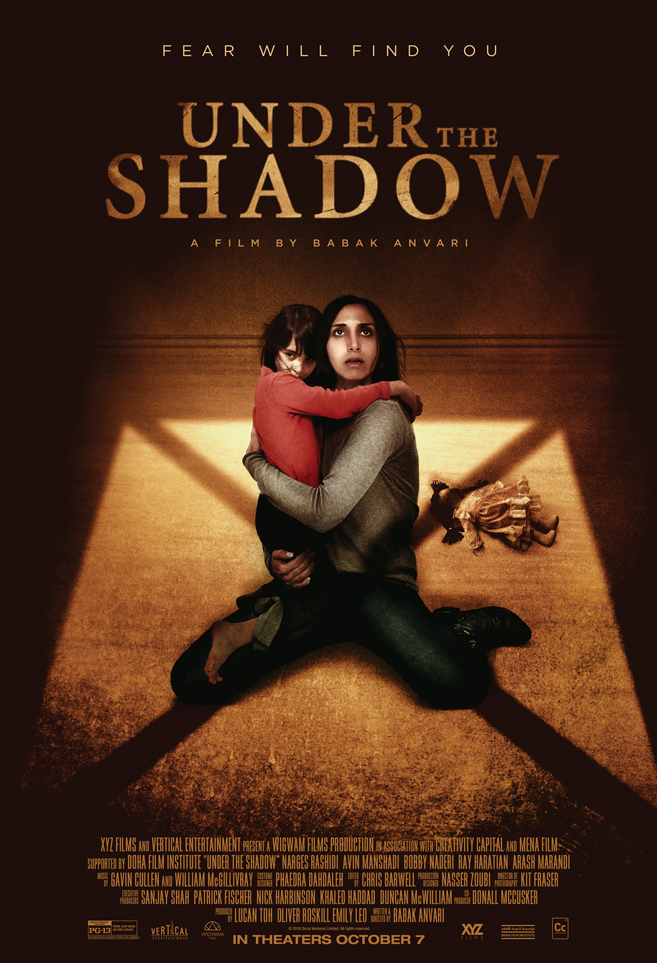

Under the Shadow - L'ombra della paura

di Babak Anvari

Prima volta che mi trovo di fronte a un horror iraniano, e devo dire che mi sorprende come questo genere riesca a oltrepassare ogni confine, adattandosi alle culture più diverse pur restando fedele a un linguaggio comune capace di dare forma alle nostre paure più intime.

Under the Shadow, uscito in Italia con il titolo L'ombra della paura, è un horror soprannaturale del 2016 scritto e diretto da Babak Anvari, che rielabora la paura delle presenze demoniache attraverso la cultura iraniana.

Ambientato a Teheran alla fine degli anni '80, durante la guerra tra Iran e Iraq, il film ha per protagonista Shideh (Narges Rashidi), una giovane madre musulmana alla quale, a causa del suo passato attivismo politico all’università, è stato impedito di proseguire gli studi di medicina. Delusa per non poter realizzare il sogno della madre, recentemente scomparsa, Shideh si ritrova sola quando il marito, medico, viene mandato al fronte.

Con la città sotto la costante minaccia dei bombardamenti, la donna cerca di proteggere la figlia Dorsa, ma la tensione cresce quando un missile colpisce l’edificio in cui abitano. L’ordigno non esplode, ma apre una crepa nel soffitto e con essa sembra spalancarsi un varco invisibile. Shideh inizia a sospettare che presenze maligne — i djinn, spiriti della tradizione mediorientale — si siano insinuate nel suo appartamento, prendendo di mira la bambina e facendo sparire la sua bambola preferita.

Privata del suo giocattolo, Dorsa si rifiuta di lasciare la casa, alimentando un crescente conflitto con la madre e trasformando la loro quotidianità in un claustrofobico incubo domestico.

Under the Shadow è un ottimo horror psicologico che si muove su più livelli di lettura. Da una parte c’è il ritratto di una donna frustrata e isolata, costretta a cavarsela da sola con una bambina difficle, inquieta (e fastidiosamente piagnucolosa) che sostiene di vedere una presenza legata ad antiche leggende. L’appartamento in cui vivono diventa una trappola mentale e fisica, uno spazio opprimente che richiama, pur con sensibilità diversa, l’atmosfera di Babadook.

Dall’altra parte c’è lo sfondo politico e sociale dell’Iran degli anni ottanta (e non che oggi la situazione sia molto cambiata), dove la donna è oppressa e privata dei propri diritti, costretta a muoversi entro limiti imposti dal patriarcato e dalla religione. Anche un gesto dettato dal panico, come uscire in strada senza velo, può essere punito con le frustate. Il tutto mentre Teheran è travolta dalla guerra, tra sirene, esplosioni e rifugi che diventano l’unico riparo possibile.

In questo contesto la protagonista — una convincente Narges Rashidi — affronta un progressivo crollo emotivo. È una madre insoddisfatta, sola, schiacciata dal senso di colpa e da un rapporto sempre più teso con la figlia, che rappresenta insieme amore e ostacolo ai suoi desideri di libertà. La scelta di non abbandonare la casa diventa così un gesto simbolico, l’ultimo tentativo di conservare la propria indipendenza.

I demoni che la perseguitano potrebbero essere reali, frutto della mente o metafora della guerra stessa. Anvari è abile nel mantenere il dubbio, sospendendo lo spettatore tra realtà e incubo.

Under the Shadow è un esordio sorprendente e intelligente, capace di creare tensione senza ricorrere al sangue, grazie a una buona regia e un uso sapiente dello spazio e del non detto. Un paio di momenti fanno davvero sobbalzare, ma ciò che resta è la forza del suo sottotesto politico e umano: il modo in cui la paura diventa metafora della condizione femminile e, più in generale, della sopravvivenza sotto ogni forma di oppressione.

Un eccellente esempio di come l’horror possa farsi veicolo di riflessione, senza mai rinunciare alla sua potenza emotiva.

Il seme del fico sacro

di Mohammad Rasoulof

Ammetto di non essere mai stato un grande fan del cosiddetto “cinema di denuncia”. Quello che ti sbatte in faccia ingiustizie sociali, repressioni, soprusi. Per natura, preferisco film che parlano al mondo interiore, che scavano dentro, che aprono finestre sull’invisibile, sull’intimo. Però, a volte, anche se cerchi di restare alla finestra, anche se provi a mantenere una distanza di sicurezza, qualcosa ti raggiunge. Ti sfiora, entra in silenzio, e rimane lì dentro in profondità.

A me è successo qualche tempo fa, quando hanno cominciato a circolare i video e le immagini da Teheran, tra il 2022 e il 2023, nei giorni delle proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini. Una studentessa di 22 anni, arrestata dalla polizia perché – si diceva – non indossava correttamente l’hijab. In Iran, il velo è obbligatorio per legge.

Ma quelle proteste non parlavano solo di lei. Parlavano di un malessere che covava da tempo, di una rabbia collettiva che aspettava solo di esplodere. L’Iran è un paese dove chi comanda usa la religione come strumento di controllo. Le leggi non nascono da un confronto democratico, ma da un’interpretazione rigida dell’Islam imposta dall’alto. È un sistema che pretende di regolarti l’esistenza in nome della fede, e che soffoca ogni forma di dissenso. Chi si oppone viene arrestato, condannato, torturato, pestato a sangue. A volte ucciso.

Il velo è solo uno dei tanti simboli di questa repressione. Dietro c’è un sistema che limita le libertà, zittisce le voci scomode, punisce chi non si adegua. Le donne, in particolare, trattate come cittadine di serie B, sono in prima linea in una battaglia per diritti che altrove diamo per scontati. Insieme a loro ci sono studenti, artisti, giornalisti, gente comune. Tutti con la stesso desiderio di poter essere liberi.

Mohammad Rasoulof è uno dei registi iraniani più lucidi e coraggiosi in circolazione. Da anni sotto osservazione da parte del regime, è stato arrestato più volte, condannato al silenzio, privato del passaporto. Il seme del fico sacro è stato girato in segreto, con una troupe ridotta, lontano da occhi indiscreti. Una volta finito, il film è stato fatto uscire illegalmente dal paese, come un messaggio in bottiglia. Pochi giorni prima della sua presentazione a Cannes, Rasoulof è stato condannato a otto anni di carcere. Da allora ha lasciato l’Iran da esule.

La storia ruota attorno a una famiglia borghese iraniana: un padre, una madre, due figlie adolescenti. Iman, il capofamiglia, ha appena ottenuto una promozione a giudice istruttore presso il tribunale rivoluzionario di Teheran. Un incarico prestigioso, che però lo costringe a scelte contro la sua stessa coscienza, come firmare una condanna a morte senza nemmeno poter leggere il fascicolo. Sua moglie Najmeh, pur combattuta, lo sostiene, sperando che questo nuovo ruolo possa portare a una vita migliore. Magari anche a un appartamento più grande. Intanto, fuori da casa loro, esplodono le proteste per la morte di una giovane studentessa. Le figlie, Rezvan e Sana, simpatizzano apertamente con i manifestanti. E il conflitto si sposta dentro le mura di casa. Il confronto generazionale si fa acceso, la tensione cresce. La situazione degenera quando scompare la pistola d’ordinanza di Iman. Un fatto gravissimo, che può costargli la carriera e la reputazione. Lui è convinto che siano state le figlie, forse con la complicità della moglie. Loro negano. Ma lui non sente ragioni. È deciso ad andare fino in fondo. E non tollera più quella che considera una ribellione domestica.

Il seme del fico sacro è un film impegnativo, certo. Lungo, lento, ma mai noioso. È denso di storie, colpi di scena, tensioni. Rasoulof non si nasconde dietro metafore o allegorie, ma va dritto al punto. E mette in scena, attraverso una famiglia, il funzionamento tossico di un intero regime. La violenza istituzionale si riflette nei rapporti più intimi, trasformando perfino la casa in un teatro di controllo e punizione. La denuncia è limpida, e Rasoulof la porta avanti con uno stile asciutto, ma potente. La tensione narrativa è costante, si muove tra l’emotivo e il psicologico, tra il dramma umano e il thriller sottopelle.

Le proteste vengono narrate attraverso un doppio sguardo. Da una parte, quello delle figlie, che hanno assistito al pestaggio di un’amica e seguono sui social i video, veri, dei massacri. Rasoulof li innesta nel film così come sono, sporchi, girati con lo smartphone, nel loro formato verticale tipico di Instagram. Dall’altra, c’è la madre, che cerca di tenere insieme tutto, completamente servile al marito, mentre guarda solo ciò che i telegiornali ufficiali (controllati dal regime) le permettono di vedere. Un racconto su cosa significa davvero vivere sotto una dittatura, e su quanto la verità, oggi, passi anche dai social, dai video, dalle immagini non filtrate. Ne nasce un racconto potente sulle generazioni a confronto, uno spaccato potente e autentico di un paese e di un sistema che opprime, ma anche di persone che resistono e di una nuova generazione che cerca cambiamento e libertà.

Alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni, con l’attacco di Israele all’Iran, fa ancora più male pensare che proprio quei giovani che resistono a un regime autoritario vengano ora travolti da un conflitto ancora più grande, schiacciati nel fuoco incrociato dei poteri.