Following

di Christopher Nolan

Following è il film d’esordio di Christopher Nolan. Ero convinto di averlo già visto, invece mi sbagliavo di grosso. Probabilmente la mia memoria aveva archiviato alcuni frammenti sparsi come una sorta di dejà-vu al contrario – e onestamente, parlando di uno come Nolan, è un cortocircuito mentale che ci sta tutto. Scoprire questo gioiellino del 1998, però, è stato come ritrovare i negativi originali di una fotografia conosciuta: tutto quello che oggi definiamo "nolaniano" era già lì, concentrato in poco più di un’ora di pellicola sgranata in bianco e nero.

La storia ci trascina nella vita di Bill, un giovane aspirante scrittore disoccupato con troppo tempo libero e una curiosità per il prossimo che sfiora il patologico. Bill segue gli sconosciuti per strada, scegliendoli a caso, convinto che spiarne i movimenti possa regalargli l’ispirazione per i suoi personaggi. Si impone delle regole quasi rituali per non farsi scoprire, ma come spesso accade quando si gioca col fuoco, si finisce per scottarsi.

La sua strada incrocia quella di Cobb (un nome che ai fan di Inception farà subito drizzare le antenne), un ladro d’appartamenti elegante e cinico, con un gusto voyeuristico nel violare l’intimità altrui. Bill, affascinato da questa prospettiva, si lascia trascinare in un gioco sempre più pericoloso, scoprendo troppo tardi di essere diventato vittima inconsapevole di qualcosa di molto più grande e spietato.

Settantuno minuti in bianco e nero, girato con appena 6.000 sterline, nei fine settimana liberi, con attori non professionisti che lavoravano gratis, negli appartamenti degli stessi interpreti. A ventotto anni Christopher Nolan fa tutto da solo: scrive, dirige, fotografa, monta. È un’operazione artigianale, totalmente indipendente, che porta però già impresso il marchio di quello che diventerà uno dei registi più influenti del cinema contemporaneo.

Following si inserisce in quella tradizione di esordi cult in bianco e nero in cui registi oggi affermati hanno iniziato con pellicole indipendenti puntando tutto su sceneggiatura e visione personale. Vengono in mente Pi greco di Aronofsky, Clerks di Smith o soprattutto Eraserhead di Lynch. Opere nate fuori dai circuiti delle major, dove la libertà creativa era totale e non mediata.

Qui la libertà si traduce in audacia narrativa. Nolan frantuma il tempo, lo scompone e lo riorganizza secondo una logica che anticipa chiaramente Memento. La struttura è frammentata in flashback che si accavallano, creando un puzzle temporale che costringe lo spettatore a partecipare attivamente alla ricostruzione degli eventi. È un approccio che richiede attenzione, ma che ripaga con un finale che ribalta completamente la prospettiva e costringe a rileggere tutto ciò che è venuto prima.

In Following c’è già il DNA del futuro Nolan. L’ossessione per i piani temporali multipli, il montaggio come elemento narrativo centrale, la costruzione della trama con una precisione quasi geometrica, i personaggi intrappolati nelle proprie ossessioni (la memoria in Memento, i sogni in Inception, il tempo in Interstellar). Nel caso di Following l'ossessione è il controllo. Bill crede di osservare il mondo per capirlo, si illude di seguire le vite degli altri da una posizione privilegiata convinto di poter dominare la realtà osservandola dall’esterno. Dinamiche che tornerano più volte nel cinema di Nolan. C’è perfino un personaggio che si chiama Cobb, nome che ricomparirà in Inception, e un simbolo di Batman sulla porta di casa del protagonista, come indizio premonitore di ciò che sarebbe venuto.

Following è un noir classico nel suo triangolo di base – il giovane ingenuo, il criminale affascinante, la femme fatale bionda – ma allo stesso tempo ne è una decostruzione. Nolan trasforma un semplice thriller in un rompicapo psicologico, sorretto da un’ironia sottile e quasi crudele. Bill, che osserva gli altri per scrivere le loro storie, finisce per essere l’unico a non accorgersi di trovarsi dentro una sceneggiatura scritta da qualcun altro. Un esordio asciutto, intelligente, privo di concessioni, che ricorda come per fare grande cinema non servano milioni, ma intelligenza, passione e creatività.

The Truman Show

di Peter Weir

Peter Weir, regista che ho amato più per l'onirico Picnic ad Hanging Rock che per il celebrato L’Attimo fuggente, alla fine degli anni novanta porta sullo schermo The Truman Show, una brillante satira sul potere dei media e sulla spettacolarizzazione della vita. Un film che anticipa di qualche anno l’esplosione dei reality e segna per Jim Carrey la svolta verso il suo primo ruolo drammatico di rilievo.

Truman Burbank vive a Seahaven convinto che la sua quotidianità sia naturale. In realtà la sua vita è il set di un programma televisivo in onda ventiquattro ore su ventiquattro, e ogni persona intorno a lui è attore o comparsa. Quando piccoli indizi cominciano a incrinare la sua percezione della realtà, Truman inizia a sospettare che il mondo che conosce sia costruito e decide di cercare una via d'uscita. La progressiva presa di coscienza mette in crisi l'intero sistema che ha fondato lo spettacolo, fino allo scontro finale tra il bisogno di verità dell'individuo e la macchina mediatica che lo ha creato.

The Truman Show è un classico degli anni novanta, un vero e proprio cult di una generazione. Rivederlo oggi, a distanza di decenni, forse attenua l’effetto sorpresa, ma resta una pellicola folgorante, capace di anticipare il fenomeno dei reality show — esploso poco dopo anche in Italia con il Grande Fratello, i talent e tutto quel mare di programmi spazzatura — mescolando fantascienza e commedia, spot pubblicitario e sit-com di altri tempi. In superficie appare come un film leggero e divertente, ma sotto la patina c'è una critca tagliente verso media e società. Il confine tra libertà e illusione viene mostrato come una prigione dorata, un acquario perfetto dove tutto è costruito, un surrogato di realtà da osservare per vivere le emozioni degli altri piuttosto che affrontare le proprie.

Jim Carrey offre una prova sorprendente, liberandosi dai ruoli comici che lo avevano reso celebre per incarnare un moderno Adamo intrappolato in una sorta di Eden orwelliano, manipolato da un dio distopico interpretato da un bravissimo Ed Harris. La sua ricerca della verità passa anche attraverso il ricordo di un'Eva perduta, unica traccia autentica in un mondo di menzogne.

Oggi, immersi in reel, tiktok e video generati dall’intelligenza artificiale, il film non colpisce più con la stessa forza profetica, ma rimane uno specchio scomodo in cui guardarsi, un monito sulla fragilità della nostra libertà di spettatori e individui.

Film

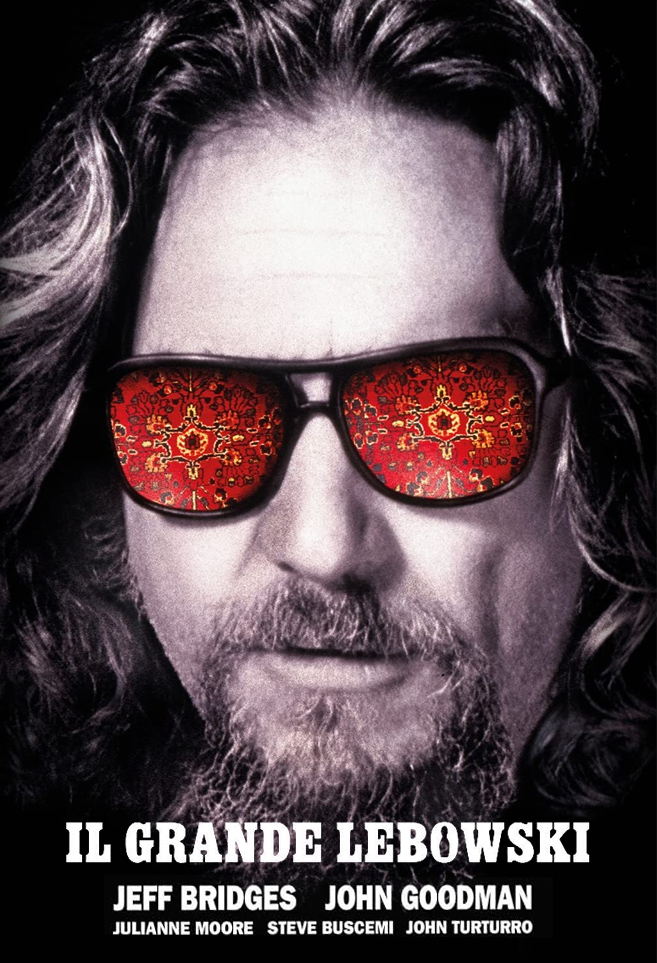

Il grande Lebowski

di Joel ed Ethan Coen

Un capolavoro assoluto, un cult che ha segnato la mia generazione. Uno di quei film che si citano a memoria e che rivedi ogni volta con lo stesso piacere. Insieme a Frankenstein Junior, è probabilmente uno dei miei comfort movie preferiti, la commedia a cui sono più legato. Sì, lo so, definirla semplicemente una commedia è riduttivo. In questo film convivono il pulp, il grottesco, il noir e persino il surreale. Sto parlando de Il grande Lebowski, il film del 1998 scritto e diretto da Joel ed Ethan Coen. Accolto in modo tiepido alla sua uscita, negli anni successivi è diventato un vero e proprio cult movie, capace di generare festival, citazioni infinite e persino una filosofia di vita, il "dudeismo".

Jeffrey Lebowski (Jeff Bridges), detto “Il Drugo” — The Dude in originale — non è certo un uomo d’azione. Vive a Los Angeles, si veste con vestaglie consunte, beve White Russian come fossero acqua e si accontenta di poco: «bowling, un giro in macchina e un trip d’acido quando capita». La sua vita scorre lenta, almeno finché due scagnozzi non piombano nel suo appartamento, lo scambiano per un altro Lebowski e, per sottolineare il malinteso, gli pisciano sul tappeto. Un tappeto che, come ripeterà più volte, «dava davvero un tono all'ambiente».

Spinto dall’amico Walter (John Goodman), un reduce del Vietnam incline alla collera con cui condivide, insieme all'ingenuo Donny (Steve Buscemi), la passione del bowling, il Drugo decide di chiedere un risarcimento al "Grande" Lebowski (David Huddleston), un ricco filantropo paraplegico. Ma invece di un tappeto nuovo, finirà coinvolto in una storia di rapimento che non gli appartiene, con valigette di denaro che spariscono, nichilisti tedeschi che minacciano di tagliargli "il pisello", e una galleria di personaggi uno più assurdo dell'altro. Tra sogni lisergici sulle piste da bowling, artisti concettuali, e partite che non arrivano mai a conclusione, Il grande Lebowski diventa una parabola comica e surreale su un uomo che non chiede altro che vivere in pace, sdraiato sul suo tappeto ad ascoltare le cassete con i suoni delle piste di boowling.

Partiamo dalla storia, probabilmente, per molti, il punto debole del film. I fratelli Coen prendono la struttura classica del noir hard-boiled — detective riluttante, caso di rapimento, femme fatale, soldi che passano di mano in mano — e la ribaltano in chiave comica e assurda. Più l’intreccio si ingarbuglia, più questa confusione genera la sensazione di una trama che gira a vuoto e non porta da nessuna parte. Eppure è proprio questo folle carosello di situazioni grottesche e surreali a produrre comicità, restituendo l’immagine di un mondo fuori controllo.

Ma la vera forza dirompente di questo film sono i personaggi, interpretati da attori in stato di grazia, squisitamente sopra le righe eppure coerenti nella loro follia. Il Drugo è un “cazzone” pigro, svagato, trasandato, il tipo che sembra essersi alzato dal letto da poco, e che «rispetta un regime di droghe piuttosto rigido per mantenere la mente flessibile». Evita conflitti, accetta il flusso della vita e afferma con placida ironia la sua filosofia. Ma la sua indifferenza non è passività, è una scelta deliberata per mantenere la pace e la propria serenità interiore. Jeff Bridges dà vita a un hippie degli anni novanta, senza un lavoro né ambizioni, ma con una sorprendente fierezza nel restare ai margini. Il Drugo è un anti-eroe pigro e svagato, refrattario a qualsiasi responsabilità, una specie di Homer Simpson in carne e ossa che affronta il fallimento quotidiano con noncuranza, tra un White Russian e una partita a bowling. Più che un perdente, è la caricatura vivente di chi rifiuta le logiche del successo e del consumismo, trovando nella sua indolenza una forma di libertà. Senza dubbio il miglior ruolo della carriera di Bridges, tanto da comparire stabilmente tra i cento personaggi cinematografici più amati di sempre. Accanto a lui troviamo Walter Sobchak, reduce del Vietnam nevrotico e irascibile, pronto a puntare una pistola contro chiunque non rispetti le regole del bowling — «amico mio, stai per entrare in una valle di lacrime». Vive una guerra personale senza fine, giustificando ogni sua azione come morale e riportando ogni discussione, anche la più banale, al trauma post-bellico — «Questo non è il Vietnam, è il bowling: ci sono delle regole». È un personaggio tragicomico. La sua incapacità di adattarsi al presente lo rende commovente, ma anche speventosamente inquietante. Poi c’è Donny, l’anima innocente, sempre zittito da Walter. Steve Buscemi, solitamente logorroico, qui regala un personaggio fatto di silenzi che diventa vittima tragica. Attorno a lui è nata perfino una teoria suggestiva, secondo cui Donny sarebbe morto in Vietnam e la sua presenza nel film sarebbe solo una proiezione mentale di Walter. A sostegno di questa idea viene citato il fatto che Donny e il Drugo non interagiscono quasi mai, e persino la scena delle ceneri — una delle sequenze più esilaranti di tutta la pellicola — sarebbe solo un gesto pietoso del Drugo per assecondare l’amico. Una lettura affascinante, che non fa che alimentare il culto del film.

Oltre al trio di scanzonati perdenti si muove un’intera galleria di personaggi eccentrici, a partire da Jesus Quintana (John Turturro), protagonista di una scena iconica sulle note di “Hotel California” nella versione dei Gipsy Kings; Maude Lebowski (Julianne Moore), artista concettuale e femminista, fredda e spiazzante; Jackie Treehorn (Ben Gazzara), regista porno mellifluo e manipolatore; lo “Straniero” (Sam Elliott), cowboy fuori dal tempo che con le sue bislacche gemme di saggezza tenta di dare un senso alla vicenda — «a volte sei tu che mangi l’orso e altre volte è l’orso che mangia te». Fino ai nichilisti tragicomici, musicisti falliti che hanno inciso un improbabile disco techno-pop con un’estetica alla Kraftwerk.

Un caleidoscopio di personaggi memorabili, ognuno perfettamente delineato, che arricchiscono la trama con deviazioni imprevedibili e sogni lisergici.

Se proprio bisogna trovargli un difetto, è che dopo una prima parte strepitosa e piena di invenzioni, la seconda metà perde un po’ di slancio e alcune situazioni sembrano un po' forzate, come la relazione tra il Drugo e Maude. Ma non è certo questo a rovinare l’esperienza, Il grande Lebowski è un film che si gusta per i suoi personaggi, per le scene cult, per le battute che restano incollate alla memoria. Non è tanto la trama a contare, quanto l’atmosfera che ti trascina dentro, stando al fianco di quel fancazzista di Drugo trascinato suo malgrado in un vortice di assurdità più grandi di lui. Un film che, in fondo, non ha bisogno di andare da nessuna parte per restare indimenticabile.

«L’oscurità si abbatté su Drugo, più nera del batacchio di un manzo nero in una notte senza luna nella prateria. Non c’era fine.»

Film

Buffalo '66

di Vincent Gallo

Buffalo '66 è un film a cui sono molto affezionato e che rivedo spesso volentieri. Sarà che l'ho visto per la prima volta in un particolare momento della mia vita, ma da allora mi è rimasto addosso. L’autore di questa pellicola è Vincent Gallo, artista poliedrico e controverso, difficile da incasellare. Attore, regista, musicista e pittore, ha costruito attorno a sé l’immagine di un personaggio sopra le righe, in costante attrito con l’industria cinematografica e, a volte, persino con il proprio pubblico. Amato e detestato con la stessa intensità, è proprio con Buffalo '66 — film del 1998 che ha scritto, diretto, prodotto, montato, musicato e interpretato — che Gallo si è consacrato come figura di culto del cinema indipendente americano. Peccato che, dopo questo esordio folgorante, abbia fatto ben poco.

Il film vede come protagonista Billy Brown, interpretato dallo stesso Vincent Gallo, che esce di prigione dopo aver scontato una condanna per un crimine che non ha commesso. Per saldare un debito di gioco, avendo perso una scommessa sulla vittoria dei Buffalo Bills al Super Bowl, è stato costretto da un allibratore senza scrupoli (Mickey Rourke) a prendersi la colpa e trascorrere cinque anni di carcere al posto del vero colpevole. Tornato a Buffalo, la sua città natale, Billy, ragazzo disadattato e nevrotico, segnato da traumi e gravi carenze affettive, contatta i genitori, a cui aveva raccontato di essere stato via per lavoro, di avere una carriera brillante e una moglie. Quando la madre insiste al telefono per incontrare la "nuora", Billy, in preda al panico, rapisce d’istinto una giovane ballerina, Layla (Christina Ricci), trovata per caso in una scuola di danza, costringendola a fingersi sua moglie per la visita a casa dei suoi genitori — con i quali, peraltro, non ha alcun tipo di rapporto reale.

Il pranzo con la madre (Anjelica Huston) e il padre (Ben Gazzara) di Billy, rivela un ambiente familiare freddo e disfunzionale. La madre, ossessionata dai Buffalo Bills, sembra più interessata alla squadra di football che al figlio, mentre il padre si comporta in modo distante, ambiguo e vagamente molesto. Nonostante l’assurdità della situazione, Layla sceglie di restare con Billy anche dopo il pranzo, forse attratta da lui, forse mossa da un impulso empatico. I due trascorrono insieme il resto della giornata — tra una sala da bowling, un ristorante e un motel — mentre Billy cova in segreto un proposito di vendetta: uccidere il giocatore della squadra dei Buffalo, Scott Wood, colpevole secondo lui di aver sbagliato di proposito il calcio decisivo che lo ha rovinato. Ignara di tutto, Layla diventa il contrappunto gentile alla rabbia trattenuta di Billy, in un viaggio che oscilla tra amarezza, tenerezza e disperazione.

Buffalo '66 è una storia triste, malinconica e surreale. L’incontro tra due anime sole e sbandate, ambientato in una decadente provincia americana, che si consuma nell’arco di una singola giornata e si trasforma in un legame fragile e profondo, fatto di silenzi, gesti impacciati e desideri inespressi. È un film sgraziato, imperfetto, ma con un’enorme anima. Un’opera dalla bellezza sghemba, costruita su intuizioni visive personali e potenti. Vincent Gallo, al suo esordio, dal punto di vista tecnico e registico fornisce una grande prova giocando con pellicole invertite e formati inusuali che restituiscono una texture granulosa, desaturata e onirica. Le inquadrature statiche, simmetriche, spesso spiazzanti, contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa e rarefatta.

Pur non essendo dichiaratamente autobiografico, il film attinge a piene mani dalla vita di Vincent Gallo, trasformando la sua esperienza familiare e il suo disagio esistenziale nei fili della trama. Il Billy Brown interpretato da Gallo è uno schizofrenico trattenuto, figlio di due genitori anaffettivi, incapace di relazionarsi col mondo e con le donne. Vorrebbe amare, ma ha paura del contatto, del lasciarsi andare, della fiducia. Alterna crisi verbali nevrotiche a momenti di totale distanza emotiva. Come nella scena delle fototessere, dove il suo sguardo è completamente assente segnato da una profonda tristezza, oppure durante il surreale pranzo con i suoi genitori. Proprio quest'ultima scena è tra le più emblematiche del film, anche dal punto di vista registico. In un silenzio imbarazzante che a tratti diventa grottesco, si innestano flashback che raccontano l’infanzia di Billy. Il più straziante è forse quello in cui la madre gli offre dei dolcetti al cioccolato, mentre sullo schermo si apre un riquadro che mostra un flashback con il piccolo Billy con il volto gonfio, allergico proprio a quel cibo che la madre dovrebbe sapere gli fa male.

Christina Ricci è semplicemente perfetta. La scena in cui balla il tip-tap sulle note eteree di Moonchild dei King Crimson, in una sala da bowling diventata improvvisamente deserta, è uno dei momenti più poetici e intensi del film. Ricci ha una bellezza dirompente e fuori dagli schemi, una specie di fata turchina curvy, goffa, sensuale e innocente allo stesso tempo. Una bellezza non omologata, più forte di qualsiasi retorica sull’inclusività. Il suo personaggio, Layla, di cui non sappiamo nulla, è uno specchio scomposto del protagonista. Anche lei probabilmente abbandonata, forse anch’essa in cerca di calore, si lascia trasportare in questo rapporto tossico senza mai sembrare davvero succube. C’è qualcosa in lei di teneramente squilibrato, come se la sindrome di Stoccolma si trasformasse in una forma pura, infantile, di amore incondizionato. È proprio la presenza della Ricci a dare luce e malinconia al film. I suoi silenzi, le frasi fuori luogo, gli sguardi pieni e stranianti. Rimane impressa nella memoria. Come quando, a tavola, cerca di conversare con la madre di Billy, interpretata da una glaciale e inquietante Anjelica Huston. O quando, più tardi, divide con Billy il letto di un motel in una scena sospesa tra imbarazzo, pudore e tenerezza.

Buffalo '66 è una storia d’amore assurda, astrusa, struggente e improbabile. Quasi impossibile credere che una ragazza possa accettare la violenza iniziale del protagonista, eppure il film lavora in una dimensione emotiva alternativa, dove il surreale prende il posto del plausibile. È un racconto di solitudini che si sfiorano, si riconoscono e, forse, si salvano a vicenda.

Da vecchio amante del prog-rock, oltre la già citata canzone dei King Crimson, non posso non ricordare anche Heart of the Sunrise degli Yes, che accompagna la sequenza finale nel locale a luci rosse, con i fermo immagine alla Matrix.

Sognante, poetico, a tratti angosciante, Buffalo '66 è un film profondamente malinconico, ma non disperato. Parla della fragilità, del disagio di chi si sente fuori posto in un mondo che lo ha respinto fin dall’inizio.

Un piccolo capolavoro indipendente che, ancora oggi, riesce a emozionarmi come la prima volta. Peccato che Vincent Gallo, dopo questo film, non si sia più davvero ripetuto.

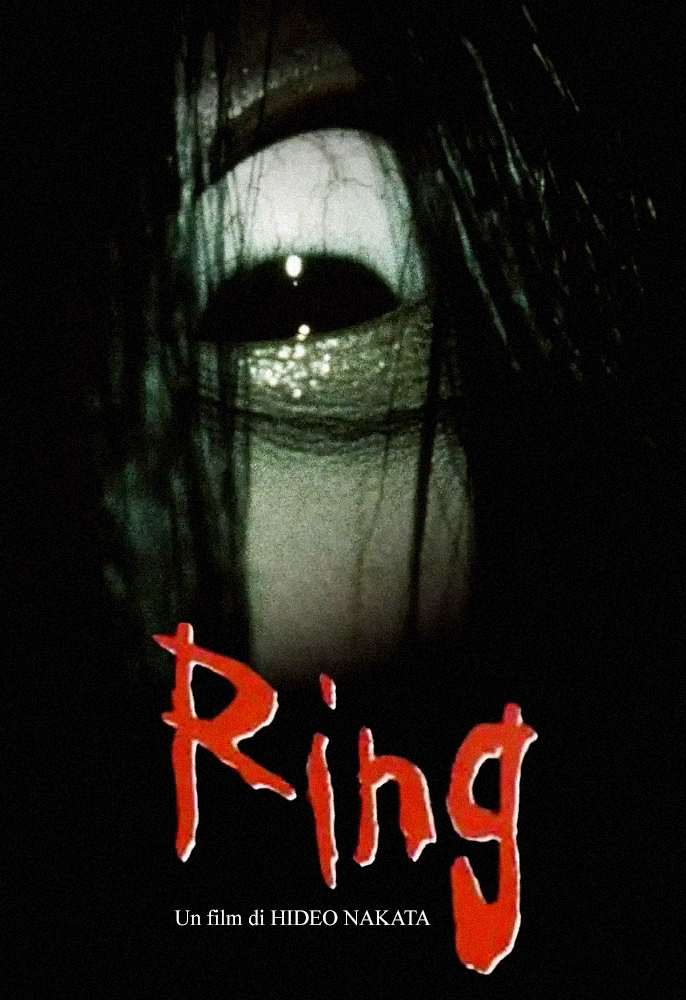

Ring (1998)

di Hideo Nakata

All'inizio degli anni 2000, il J-Horror – l'horror giapponese – ha riscritto le regole della paura nel cinema occidentale. Non più carneficine splatter o esorcismi spettacolari, ma un terrore sottile, insinuante, fatto di presenze inquietanti, spiriti e maledizioni.

Ring, il film del 1998 diretto da Hideo Nakata (erroneamente conosciuto come Ringu a causa di una traduzione errata su alcuni poster internazionali), nonostante l'uscita, l'anno precedente, di un altro grande esponente del genere, Cure di Kiyoshi Kurosawa, segna a tutti gli effetti la rinascita del J-Horror a livello internazionale. Il successo di The Ring, il remake americano nel 2002, ha reso il J-Horror un fenomeno globale, con il film di Nakata – che ricordiamo essere tratto dall'omonimo romanzo di Koji Suzuki – che diventa il capostipite di un'intera corrente cinematografica, generando una lunga scia di sequel, remake e imitazioni.

Le storie dell'orrore giapponese affondano le radici nel folklore e nelle leggende tradizionali. Tra le figure più ricorrenti troviamo gli yurei, fantasmi vendicativi dal volto cadaverico e dai lunghi capelli neri, ispirati alle credenze shintoiste e buddiste sulla vita dopo la morte. La vera peculiarità del J-Horror sta nella sua capacità di portare queste antiche figure nell’era moderna, fondendo tradizione e tecnologia. Videocassette maledette, telefoni cellulari, macchine fotografiche e computer diventano i nuovi vettori dell'orrore, strumenti attraverso cui il sovrannaturale si insinua nella quotidianità, trasformando oggetti comuni in portali verso l'incubo.

La storia è ormai ben nota. La giornalista Reiko Asakawa sta indagando sulla misteriosa morte della nipote e di alcuni suoi amici, deceduti in circostanze inspiegabili. Le sue ricerche la portano a scoprire una leggenda metropolitana che si sta diffondendo tra gli adolescenti: chiunque guardi una certa videocassetta riceve subito dopo una telefonata che annuncia la sua morte entro una settimana. Decisa a scoprire la verità, Reiko si reca nello stesso luogo in cui la nipote e i suoi amici hanno trascorso l’ultima notte e lì trova la videocassetta. La guarda. Sullo schermo scorrono immagini inquietanti e apparentemente scollegate: una donna che si pettina davanti a uno specchio, un pozzo abbandonato, strani simboli privi di logica. Terminata la visione, il telefono squilla e capisce di essere anche lei vittima della maledizione. Disperata, chiede aiuto al suo ex marito, Ryuji, un professore di psicologia che, pur dimostrandosi scettico, le chiede una copia della videocassetta per analizzarla e aiutarla a risolvere il mistero. Le indagini conducono i due sull’isola di Oshima, dove anni prima vivevano la sensitiva Shizuko e sua figlia Sadako, una bambina dotata di spaventosi poteri paranormali, segnata da un destino tragico. La situazione precipita quando anche il figlioletto di Reiko, Yoichi, inconsapevole del pericolo, guarda la videocassetta venendo colpito dalla maledizione.

Sadako, il fantasma vestito di bianco dai lunghi capelli che le coprono il volto, che striscia fuori dallo schermo del televisore, è diventata una delle figure più spaventose e riconoscibili dell’horror moderno. La sua maledizione è un contagio che si propaga come un virus, alimentandosi della paura stessa delle sue vittime. Guardare il video significa diventare testimoni della sua sofferenza e, di conseguenza, condannarsi a condividere la rabbia di chi è stato sepolto vivo in un pozzo e abbandonato a una morte solitaria. L’unico modo per sopravvivere? Diffondere la maledizione, farla proliferare. Una metafora brutale e cinica che può essere letta in molti modi: dalla necessità umana di tramandare il proprio dolore alla riflessione sul ruolo dei media nel diffondere ansie collettive.

A livello visivo e narrativo, Ring non si affida alle classiche meccaniche da jumpscare. Nakata costruisce un’atmosfera opprimente, fatta di silenzi, inquadrature dilatate, dettagli che insinuano disagio. È un horror che si comporta come un thriller investigativo, in cui l’orrore emerge lentamente, fino a diventare inevitabile in un finale che presenta una delle sequenze più iconiche della storia recente del genere.

Dal punto di vista personale, la mia esperienza con Ring è stata influenzata dal fatto di aver visto prima il remake americano del 2002, diretto da Gore Verbinski. Il film di Nakata è arrivato in Italia solo l'anno successivo, in DVD, spinto dal successo ottenuto dal rifacimento americano. Pur non amando l’abitudine hollywoodiana di acquistare i diritti di un film straniero per rifarlo su misura del proprio pubblico, devo ammettere che The Ring, quello americano, mi ha terrorizzato molto più dell’originale, forse perché lo vidi per primo, al cinema, senza alcuna idea di cosa aspettarmi. Il ritmo più serrato, la fotografia cupa e alcune scene di puro orrore mi sono rimaste impresse nella memoria. È stato proprio grazie al remake che ho scoperto il film di Nakata, mi sono letto il romanzo di Suzuki e ho iniziato ad appassionarmi all’horror giapponese. Tornando al film di Nakata, e rivendendolo oggi a distanza di anni, sebbene sia evidente il low budget e una fotografia molto televisiva, ho apprezzato la costruzione lenta e la capacità di insinuare inquietudine senza affidarsi agli spaventi facili. Ring non è un horror costruito sull’effetto sorpresa, ma sulla tensione psicologica, sull'invisibile che si insinua nella quotidianità, lasciando che l’orrore si manifesti in modo sottile e inesorabile.

L’influenza di Ring è stata immensa. Ha generato un filone di horror giapponesi con spiriti vendicativi (da Ju-On a Dark Water), ha avuto sequel, prequel, rifacimenti coreani e americani, fino a ibridi come Sadako vs Kayako.

È un cult, non solo per il J-Horror, ma per il cinema dell’orrore in generale. Un film che ha ridefinito l’idea stessa di paura, dimostrando che l’orrore più efficace è quello che si insinua nella mente dello spettatore.