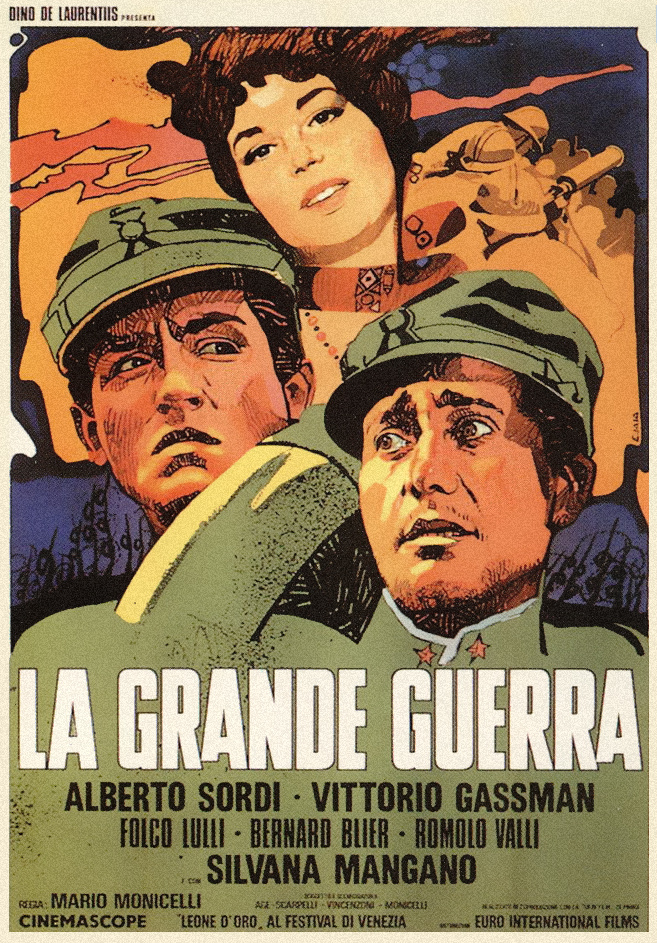

La grande guerra

di Mario Monicelli

Recentemente mi sono accorto che molti dei film italiani del passato a cui, in un modo o nell’altro, sono legato, portano la firma di Mario Monicelli. Mi riferisco a I soliti ignoti, L’armata Brancaleone, Amici miei, ma anche a Il marchese del Grillo. Film che ho visto e rivisto in passato quando passavano in televisione, senza però rendermi conto che dietro a quelle storie tanto diverse c’era lo stesso regista.

Spulciando la sua filmografia, mi sono reso conto di non aver mai visto uno dei suoi titoli più celebrati, La grande guerra. Probabilmente perché non ho mai amato il neorealismo italiano, tantomeno i film di guerra. Ma ogni tanto, per ampliare i propri orizzonti e riscoprire le radici del nostro cinema, vale la pena uscire dalla propria comfort zone cinematografica.

Il film racconta la storia di due uomini comuni, Giovanni Busacca e Oreste Jacovacci, interpretati rispettivamente da Vittorio Gassman e Alberto Sordi, catapultati nella tragedia della Prima guerra mondiale. Diversi per indole e provenienza — uno milanese sbruffone, l’altro romano opportunista e pavido — si ritrovano arruolati nello stesso battaglione, uniti più dal desiderio di sopravvivere che da un autentico spirito patriottico.

Attraverso le loro disavventure, Monicelli costruisce un racconto corale che mescola ironia e dramma, restituendo la quotidianità di una guerra assurda e spietata, fatta di fame, paura e disillusione. Leone d’Oro per il miglior film al Festival di Venezia, La grande guerra non ebbe vita facile fin dalla sua produzione, venendo osteggiato da critici, giornalisti e politici perché, per la prima volta, mostrava con realismo e cinismo le reali condizioni dei soldati italiani — spesso analfabeti, male armati e peggio equipaggiati — mandati a morire in un conflitto di cui non comprendevano fino in fondo le ragioni.

Rispetto ai corrispettivi film di guerra hollywoodiani del periodo, non c’è il clima epico e celebrativo, bensì un realismo amaro e disincantato, dove i protagonisti non sono eroi ma due uomini comuni, pavidi e opportunisti, che cercano in ogni modo di scansare il pericolo e tirare a campare. Eppure, proprio loro, nel finale, finiranno per affrontare la morte con un coraggio che non hanno mai mostrato in vita.

Una pellicola dissacrante su un tema fino ad allora intoccabile, che demolisce la retorica patriottica e mette a nudo i massacri della Grande Guerra e le miserie dell’esercito italiano, stemperando il tutto con un uso intelligente e calibrato della commedia.

Tra le tante sequenze, mi ha colpito un piano sequenza in cui una fucilazione avviene sullo sfondo mentre intorno la vita del campo continua come se nulla fosse, oppure la scena del soldato ucciso perchè costretto a consegnare una lettera dal comando agli ufficilali con gli auguri di Natale e l’ordine di distribuire grappa ai reparti.

Meno necessarie, secondo me, le parti più sentimentali, quelle che coinvolgono il personaggio di Silvana Mangano, che spezzano un po’ il ritmo e la coerenza del tono generale.

La grande guerra non rientra tra i "miei" film — non è il tipo di cinema che soddisfa i miei gusti — ma ne risconosco il suo valore storico e culturale. È un film che cammina costantemente sul filo tra dramma e commedia, capace di trovare un equilibrio raro, sostenuto dall'interpretazioni straordinarie di Gassman e Sordi.

I due, insieme, restituiscono un ritratto autentico dell’Italia dell’epoca, fatto di dialetti che si intrecciano tra soldati di ogni regione, di piccoli espedienti per tirare avanti e di quella miscela di ingenuità e furbizia che, nel bene e nel male, ha sempre contraddistinto il nostro paese.

Un film che ricorda quanto la guerra, anche quando è raccontata con ironia, resti sempre una tragedia collettiva fatta di uomini qualunque.

I 400 colpi

di François Truffaut

Quando si parla di Nouvelle Vague si pensa subito a un momento di rottura, a un cinema che, alla fine degli anni cinquanta, iniziò a ribellarsi alle regole del racconto classico e alle convenzioni tradizionali per cercare di rappresentare la realtà sociale in modo più autentico, attraverso forme e tecniche espressive nuove. François Truffaut, con I 400 colpi – il suo film d’esordio, uscito nel 1959 – ne divenne uno dei volti simbolo, raccontando la giovinezza con uno sguardo inedito, personale e insieme universale.

Ricordo di averlo visto per la prima volta molti anni fa, ma allora non mi aveva colpito. Mi era parso quasi estraneo al mio modo di intendere il cinema. Non mi lapidate, so che sto parlando di uno dei cento film più importanti della storia del cinema, ma da ragazzino ero più attratto dall’immaginifico, dal surreale, che dalla rappresentazione cruda e talvolta impietosa della realtà. Rivedendolo oggi, con uno sguardo più maturo e consapevole del contesto storico, I 400 colpi mi è apparso un film sorprendentemente vitale, di una freschezza registica ancora intatta, capace di raccontare con amarezza e sincerità la fragilità di un’età sospesa tra innocenza e disillusione.

Vincitore del premio per la Migliore regia al Festival di Cannes, il titolo del film, tradotto alla lettera in italiano, ne fa perdere il senso originale, dal momento che in francese Les Quatre Cents Coups è un modo di dire che significa più o meno "fare il diavolo a quattro", in riferimento alle avventure turbolente del suo giovane e ribelle protagonista.

Il film racconta la storia di Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud), un ragazzino parigino che vive un’adolescenza inquieta tra scuola, casa e strada. Trascurato dai genitori, più preoccupati di impartirgli regole che di offrirgli affetto, e frainteso da ottusi insegnanti, Antoine cerca di ritagliarsi un suo spazio di libertà, ma ogni suo tentativo di ribellione lo porta sempre più ai margini. L’unico vero legame affettivo è quello con René, l’amico con cui condivide le giornate fatte di assenze da scuola e scorribande per le strade di Parigi. Tra piccole fughe, bugie e punizioni, la sua vita diventa un lento percorso di esclusione che culmina qunado viene sorpreso a rubare una macchina da scrivere, e viene mandato in un riformatorio. Qui subisce umiliazioni e punizioni, fino a quando riesce a scappare, correndo verso il mare, simbolo di una libertà tanto desiderata quanto irraggiungibile.

Primo capitolo di un ciclo di cinque film con Jean-Pierre Léaud nei panni di Antoine Doinel – attore destinato a diventare uno dei volti simbolo del cinema di Truffaut – I 400 colpi è un racconto di formazione che mette in scena il malessere inquieto di un ragazzino che si ribella a ogni forma di autorità. Chiaramente autobiografico, e pilastro del cinema futuro del regista francese, il film racconta con sincerità disarmante l’ipocrisia della famiglia, del mondo adulto e delle istituzioni educative. Truffaut osserva tutto con uno sguardo lucido, privo di moralismi e pietismi, restituendo il netto distacco tra il mondo dei grandi e quello degli adolescenti. Ne nasce il ritratto di un disagio esistenziale profondo, vissuto con dignità da un ragazzo che nessuno sembra davvero comprendere.

Le sue piccole trasgressioni – almeno quelle iniziali – vengono amplificate dalle figure autoritarie che lo circondano, riflesso di una famiglia frammentata: una madre frustrata, segnata da una maternità non voluta, un patrigno assente e mediocre, e una scuola governata da insegnanti bigotti e conservatori. L’unico luogo in cui Antoine trova un po’ di pace è il cinema, che gli offre l’illusione di una fuga possibile, un rifugio dove tutto può ancora essere reinventato.

Straordinaria la prova del giovane Jean-Pierre Léaud, che con spontaneità e istinto riesce a rendere la fragilità e la rabbia di un adolescente in cerca d’amore. Truffaut cattura con sensibilità rara l’incomprensione e la solitudine, ma anche quelle piccole crudeltà quotidiane che segnano l’infanzia. Indimenticabile la scena del colloquio con la psicologa, girata con lei fuori campo, e ancor di più il celebre finale: la corsa verso il mare, simbolo di libertà, che si chiude con quello sguardo in macchina – fermato nel fotogramma finale – in cui si concentra tutta la tensione tra desiderio e impossibilità di essere davvero liberi.

Curioso che la foto che Antoine ruba all’uscita del cinema sia quella di Harriet Andersson, protagonista di Monica e il desiderio di Bergman, altro film rimasto nella storia per un intenso sguardo in macchina, quasi un dialogo ideale tra due adolescenti del cinema europeo.

Dal punto di vista tecnico, I 400 colpi sorprende per la sua naturalezza. Truffaut filma con libertà e spontaneità, spesso con camera a mano, alternando primi piani ravvicinati a splendidi campi lunghi, come un testimone silenzioso delle inquietudini di Antoine. L’uso della luce naturale e delle strade di Parigi restituisce un realismo vibrante, mentre la fotografia in bianco e nero di Henri Decaë e la colonna sonora malinconica di Jean Constantin creano un’atmosfera sospesa tra dolcezza e disincanto, cifra inconfondibile del film.

Un grande esempio di cinema capace, attraverso la storia di un ragazzino incompreso, di raccontare una generazione che cambia e non viene capita. Un classico senza tempo che a più di sessant’anni dalla sua uscita continua a interrogarci sul significato della libertà e sul bisogno di essere visti, compresi, e amati.

Film