Unicorni

di Michela Andreozzi

Il binomio tra commedia e cinema italiano, sopratutto quello degli ultimi decenni, non è esattamente nelle mie corde. Eppure, ogni tanto, spunta qualcosa di interessante.

Unicorni, film di Michela Andreozzi, non è la solita commedia drammatica all’italiana che strizza l’occhio al pubblico cercando il facile consenso, ma un film che affronta un tema delicato come l’identità di genere nei bambini senza scadere in facili moralismi e toni predicatori.

La storia ruota attorno a Blu, un bambino di nove anni (interpretato dall’esordiente Daniele Scardini), che ama indossare abiti femminili. I suoi genitori, Lucio ed Elena (Edoardo Pesce e Valentina Lodovini), si definiscono aperti e progressisti. Lui è un brillante conduttore radiofonico, lei porta avanti con passione il negozio di restauro di famiglia. Insieme hanno costruito una famiglia allargata che ama definirsi "open", un ambiente in cui Blu può sentirsi libero di esprimersi. Ma solo tra le mura domestiche, come se quella libertà fosse qualcosa da proteggere più che da condividere.

Quando il bambino annuncia di voler partecipare alla recita scolastica vestito da Sirenetta, le certezze dei genitori iniziano a incrinarsi. Quella che per Lucio sembrava un’apertura mentale si rivela improvvisamente per ciò che è davvero: la paura del giudizio degli altri. Per affrontare questa crisi, Lucio ed Elena entrano a far parte di un gruppo guidato da una psicologa (interpretata dalla stessa Andreozzi), avviando un percorso che li costringerà a mettere in discussione non solo le proprie convinzioni, ma anche il loro modo di essere genitori.

Unicorni ha un problema strutturale. E' un racconto che risente di una scrittura generazionale che cerca di esprimere il proprio disagio piuttosto che immergersi nel labirinto emotivo di chi quella 'diversità' la abita con naturalezza. Il risultato è un film che a volte sembra più interessato ai genitori che al protagonista, come se Blu fosse più un catalizzatore narrativo che il vero protagonista. Eppure, nonostante questo limite, il film funziona. E funziona perché riesce a essere onesto nelle sue intenzioni.

Al netto di alcune caratterizzazioni un po' troppo macchiettistiche, come quella dello "zio eterobasico" interpretato da Lino Musella, che insieme alla trucida ex moglie e al figlio incarna la tipica famiglia di destra più becera del nostro paese, o quella dello stesso Lucio, uomo di sinistra aperto che abbraccia la cultura “woke” e ordina una centrifuga al fast food (perché anche l'alimentazione è una dichiarazione politica, evidentemente), il film riesce comunque a sorprendere ed emozionare. Fa sorridere nei momenti giusti senza mai ridicolizzare il dramma che sta raccontando. Fa riflettere sulla genitorialità contemporanea, su quanto sia difficile essere davvero aperti quando quella apertura mette alla prova non le proprie idee, ma le proprie paure. E, soprattutto, tocca il cuore. Perché al di là degli stereotipi, Unicorni parla di amore incondizionato, di quel momento in cui un genitore deve scegliere se continuare a proteggere i propri sogni sul figlio o iniziare a proteggere i sogni del figlio.

Molto buona l'interpretazione di Edoardo Pesce. Dopo averlo visto nei panni del brutale ex pugile di Dogman, vederlo qui nel ruolo di un padre sensibile, diviso tra l'intellettualismo progressista e le paure più profonde, è la dimostrazione che quest'attore non recita se stesso ma sa davvero abitare i suoi personaggi. E poi c’è il giovanissimo Daniele Scardini, una sorta di Lucio Corsi in miniatura, che con il suo aspetto fragile e la sua forza interiore dà voce a tutti i bambini vittime di bullismo fin dall'asilo per la colpa di essere semplicemente diversi. È lui il vero cuore pulsante del film, è lui a guidare il cambiamento degli altri personaggi, perché mentre gli adulti si perdono nei loro dubbi esistenziali, Blu ha già trovato la sua strada.

Al netto delle sue semplificazioni, il messaggio finale è chiaro e necessario: bisogna accettare i nostri figli per quello che sono, non per quello che vorremmo che fossero. Perché in fondo, la vera magia non sta nel trasformare qualcuno in qualcos'altro, ma nel lasciargli lo spazio necessario per splendere dei propri colori. Anche se quei colori, ai nostri occhi, sembrano appartenere a un mondo che non ci appartiene.

Film

Suspiria

di Dario Argento

Il capolavoro assoluto di Dario Argento. Nel 1977, dopo il successo di Profondo Rosso, il regista romano decide di abbandonare le certezze del giallo all'italiana per tuffarsi nel soprannaturale. Il risultato è Suspiria, un opera che ridefinsce i confini dell'horror trasformandolo in un'esperienza sensoriale estrema, dove la logica narrativa cede il posto a una dimensione onirica e fiabesca. Primo capitolo di quella che sarebbe diventata la Trilogia delle Madri, Suspiria rappresenta l'apice del talento visionario di Argento e segna il suo passaggio definitivo dal thriller psicologico al territorio dell'incubo puro.

Susy Bannion, giovane ballerina americana interpretata da Jessica Harper, arriva a Friburgo per perfezionarsi nella prestigiosa accademia di danza della città. Il suo arrivo coincide con una notte di pioggia torrenziale e con la fuga disperata di un’altra allieva, che viene brutalmente assassinata insieme a un'amica poche ore dopo. Giorno dopo giorno, Susy inizia a percepire che qualcosa di oscuro e antico si nasconde dietro le lezioni di danza e l'apparente rispettabilità dell'accademia. Tra corridoi rosso sangue, rumori notturni inquietanti, sparizioni improvvise e una surreale infestazione di larve, la ragazza, con l'aiuto di Sara, un'altra studentessa, scoprirà che dietro la rigida disciplina imposta dalla vice-direttrice Miss Tanner (Alida Valli) e da Madame Blanc (Joan Bennett) si nasconde un'antica congrega di streghe guidata dalla fondatrice Helena Markos, la Madre dei Sospiri.

Dal punto di vista tecnico e visivo, Suspiria è una lezione di cinema espressionista prestata all'horror, un'opera che trascende il genere per diventare pura esperienza estetica. Argento e il direttore della fotografia Luciano Tovoli compiono un vero miracolo visivo utilizzando una vecchia pellicola Kodak a basso contrasto e filtrando le luci attraverso teli di velluto, ottenendo quei colori primari, saturi e violenti che sono diventati il marchio di fabbrica del film. Un trattamento innaturale e fantastico della luce e dei colori, chiaramente debitore dello stile dell’indimenticato Mario Bava. Non è un caso che Suspiria sia anche l’ultimo film italiano stampato con il processo Technicolor, la tecnica che aveva dato vita ai classici Disney e a molti capolavori del cinema americano. Un legame che non è soltanto tecnico ma anche immaginario, visto che una delle influenze più dichiarate del film è Biancaneve e i sette nani, che aveva profondamente turbato l’infanzia di Argento. Il cromatismo non serve più a rappresentare la realtà, ma a deformarla e trasfigurarla in qualcosa di visionario e astratto.

Se la fotografia aggredisce gli occhi, la colonna sonora dei Goblin strangola letteralmente le orecchie dello spettatore. Claudio Simonetti e compagni firmano il loro capolavoro lavorando al limite della sperimentazione, mescolando prog rock, strumenti etnici, voci sussurrate, cori inquietanti e rumori industriali. Si racconta che Argento facesse suonare la musica a tutto volume sul set per terrorizzare gli attori durante le riprese, a conferma di quanto il suono fosse parte integrante dell’esperienza sensoriale del film.

Le scenografie di Giuseppe Bassan contribuiscono a costruire un universo visivo che fonde Liberty, espressionismo tedesco, geometrie escheriane e suggestioni metafisiche. L’accademia di danza non è un luogo reale, ma una dimensione fiabesca e ostile, un labirinto onirico in cui le leggi della logica e della fisica sembrano sospese. In origine le protagoniste avrebbero dovuto essere bambine di dieci anni, ed è anche per questo che le maniglie delle porte sono posizionate più in alto del normale, per restituire una percezione infantile dello spazio e amplificare quel senso di smarrimento e inadeguatezza di fronte al male degli adulti.

Suspiria è una favola nera, una discesa nell’antro della strega che rielabora archetipi universali. Probabilmente è proprio la sceneggiatura, scritta da Argento insieme a Daria Nicolodi, l’elemento più debole dell’opera. La trama è rarefatta, i dialoghi volutamente puerili e stilizzati, non va mai dimenticato che furono scritti pensando a protagoniste bambine, e i personaggi restano appena abbozzati. Ma ad Argento non interessa davvero raccontare una storia nel senso tradizionale del termine. Il suo obiettivo è costruire un flusso di immagini e suoni che obbedisca a logiche oniriche, non razionali, puntando all’impatto visivo e alla ricerca di un terrore puro, quasi primordiale, impresso direttamente sulla pellicola.

A quasi cinquant’anni dalla sua uscita, Suspiria conserva intatta la sua forza dirompente. I recenti restauri in 4K, supervisionati dallo stesso Tovoli, hanno restituito al film il suo splendore originario, permettendo anche alle nuove generazioni di vedere un'opera che ha influenzato profondamente il cinema contemporaneo. Da Guillermo del Toro a Nicolas Winding Refn, l’eredità di Suspiria continua a pulsare nel cinema di genere, confermandolo ancora oggi come uno dei film horror più affascinanti e influenti di sempre.

Film

Le città di pianura

di Francesco Sossai

Trovare un film italiano interessante, oggi, è un po’ come scovare un vinile raro in un mercatino dell’usato. È successo con Le città di pianura, l’opera seconda di Francesco Sossai, presentata nella sezione Un Certain Regard del festival di Cannes. Insieme al co-sceneggiatore Adriano Candiago, Sossai torna a raccontare la sua terra, quel Veneto fatto di bar di provincia, strade dritte e notti che sembrano non finire mai. Non c’è nulla di costruito o di programmatico in questo racconto. Il film nasce quasi di getto, scritto attraversando gli stessi luoghi che poi finiscono sullo schermo, lasciando che il paesaggio, più che la trama, detti il ritmo e la direzione.

Carlobianchi e Doriano, interpretati da Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla, sono due cinquantenni legati da un’amicizia alcolica e da un’esistenza vissuta ai margini di qualsiasi forma di responsabilità. La loro ossessione è una sola, trovare l’ultimo bicchiere della serata, quello definitivo, che naturalmente non arriva mai. In attesa del ritorno dall’Argentina del loro amico Genio, previsto per il giorno dopo, decidono di mettersi in viaggio notturno verso Venezia, senza una vera urgenza se non quella di continuare a rimandare la fine.

Durante questa odissea sgangherata attraverso la pianura veneta, i due incrociano Giulio (Filippo Scotti), timido studente di architettura appena uscito da una festa di laurea. Lo trascinano con loro in un vagabondaggio fatto di bar, trattorie notturne e locali lungo statali dimenticate, dove il tempo sembra essersi fermato. Non c’è una meta precisa, solo la ricerca di un ultimo giro o di un tesoro che forse è poco più di un pretesto per non tornare a casa, per restare sospesi in un limbo dove il presente non riesce a farsi sentire. Giulio diventa così il testimone di un modo di vivere senza troppe domande, ma anche il protagonista involontario di un viaggio capace di aprirgli uno spiraglio su un’altra possibile idea di libertà.

Quello che colpisce, una volta usciti dalla sala, è la natura sincera, a tratti spietata, di un’Italia che esiste davvero ma che raramente trova spazio sullo schermo. C’è un’eco lontana delle zingarate di Amici miei e di quella spensieratezza un po’ cinica de Il sorpasso, ma qui il tono è più malinconico, più stanco. Scanzonato, a tratti comico nella sua ruvidezza, ma mai gratuito. Le città di pianura è un film che vive di contrasti: da una parte la sregolatezza di un’amicizia nata davanti a un bicchiere, dall’altra il rifiuto ostinato di un presente fatto di cemento, centri commerciali e autostrade che hanno progressivamente cancellato l’identità dei luoghi. Sossai sceglie di girare in una pellicola quasi sgranata che restituisce dignità ai volti e ai paesaggi, rifiutando la pulizia asettica del cinema moderno per abbracciare una verità più sporca e autentica. La pianura veneta diventa così uno spazio sospeso, dove il tempo sembra allungarsi e perdere consistenza.

La musica di Krano, con il suo folk sghembo cantato in dialetto, non è un semplice accompagnamento ma il battito cardiaco di un film che non vuole insegnare nulla, né tantomeno lasciare morali preconfezionate. È un’opera semplice, quasi nuda, che conquista con la sincerità di uno sguardo che sa ancora emozionarsi davanti a un orizzonte nebbioso. In fondo, Le città di pianura ci ricorda che l’unico atto di resistenza possibile contro un mondo dove gli operai vengono spremuti per una vita intera e congedati con ipocrita indifferenza, sia forse quello di perdersi. Vivere l’esperienza per il gusto di farlo, restare in movimento, cullati dalla nostalgia di un passato che forse non è mai esistito davvero, e continuare a scaldarsi con un ultimo sorso di grappa prima di affrontare il freddo della notte.

After the Hunt - Dopo la caccia

di Luca Guadagnino

Non sono un amante del cinema di Luca Guadagnino. Quel suo stile, elegante e a tratti persino algido, che con tanta ossessiva cura tende a ritrarre le classi agiate, quegli ambienti dove l’estetica prevale sempre sull’autenticità, dove si parla di filosofia tra bicchieri di vino pregiato e ogni gesto sembra calibrato per mantenere intatta una facciata impeccabile. Quel mondo patinato, splendide vetrine di drammi emotivi, mi risulta freddo, lontano, poco interessante, sopratutto se viene trattato senza ironia. Per questo mi sono avvicinato a After the Hunt - Dopo la caccia, film di produzione statunitense del 2025 presentato fuori concorso a Venezia 82, con una certa diffidenza. Alla fine, pur trovandolo parecchio verboso, devo ammettere che qualche tema interessante l’ho trovato.

La storia ruota attorno ad Alma Olsson, professoressa di filosofia all'università di Yale (interpretata da Julia Roberts), che si trova al centro di una tempesta quando la sua brillante allieva Maggie (Ayo Edebiri) accusa di molestie sessuali Hank (Andrew Garfield), collega e migliore amico di Alma. L'accusa arriva nel momento peggiore: Alma e Hank sono in competizione per ottenere la cattedra di professore ordinario, quella per cui ha lavorato una vita intera. Inizia così una vera e propria caccia alla verità in cui la presunta innocenza o colpevolezza di Hank si scontra con le ambizioni personali, le lealtà professionali e, soprattutto, i fantasmi di un oscuro segreto nel passato di Alma stessa.

Guadagnino mette in scena un thriller psicologico dove le certezze morali si sgretolano scena dopo scena, lasciando lo spettatore in uno stato di costante sospensione. After the Hunt rifiuta la facile presa di posizione. L'intera narrazione gioca sul fatto che la verità rimane ambigua. Nessuno dei personaggi è completamente vittima o carnefice. Ci vengono dati indizi, vengono sollevate domande cruciali – sul plagio, sulla sincerità di Maggie, sulla storia di Alma – ma il punto non è tanto sapere chi mente, quanto vedere come le persone reagiscono, si proteggono o si scontrano di fronte a un conflitto che non può più essere spazzato sotto il tappeto. Il film sembra essere un omaggio a Woody Allen. Non solo l'estetica, evidente fin dai titoli di testa, con quel font caratteristico e le sonorità jazz, ma nella volontà di scandagliare le ipocrisie e le contraddizioni della classe intellettuale americana.

Julia Roberts, lontana anni luce dai ruoli che l'hanno resa famosa, è brava. Accanto a lei, Andrew Garfield e Ayo Edebiri completano un triangolo attoriale di altissimo livello, mentre la colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross aggiunge con quelle note di piano dilatate un tappeto sonoro che amplifica le tensioni narrative.

Il limite del film è che è decisamente troppo prolisso e verboso. La sceneggiatura di Nora Garrett si perde in dialoghi a volte ridondanti, discussioni teoriche, dispute accademiche che appesantiscono il ritmo. Eppure, dentro quell’eccesso verbale si nasconde la parte più riuscita dell’opera. La parola diventa arma, scudo, maschera. Tutti parlano e nessuno si espone davvero. È in questo scarto, nel non detto che pulsa tra una frase e l’altra, che After the Hunt trova la sua densità emotiva.

Interessante anche il modo in cui Guadagnino mette in scena la reputazione come oggetto fragile e manipolabile. Basta un’accusa, uno sguardo di troppo, un dettaglio lasciato a metà. E la protagonista scivola lentamente verso una perdita di controllo che non ha nulla di spettacolare ma molto di umano. È un dramma di corrosione, più che di esplosione.

Negli stessi giorni in cui in Italia il Senato discute la nuova legge sul consenso in materia sessuale, After the Hunt ci ricorda quanto sia facile muoversi in zone grigie, dove potere, desiderio e vulnerabilità si intrecciano senza offrire risposte semplici. Non significa sminuire la tutela delle vittime, che resta fondamentale, ma riconoscere che la realtà è più complessa delle nostre narrazioni binarie. Come mostra il film di Guadagnino, la realtà non è bianco e nera ma fatta di sfumature, fraintendimenti e rapporti di potere sottili. Più che cercare colpevoli immediati, e creare ancora più distanza e sfiducia tra uomini e donne, a mio parere dovremmo imparare a muoverci dentro questa complessità.

Film

La dolce vita

di Federico Fellini

Acclamato capolavoro del cinema italiano e non solo, ho rivisto La dolce vita di Federico Fellini. La prima volta avevo poco più di vent’anni e, a essere sincero, l’unico ricordo rimasto era l’iconica sequenza della Fontana di Trevi mescolata a una sensazione generale di noia e delusione. Non mi stupirei nemmeno se non l’avessi finito di vedere.

Oggi, a distanza di anni, rivedere questo film è stata un'esperienza completamente diversa. È come se avessi guardato un'opera nuova, che non avevo mai visto prima. E forse è proprio così... alcuni film hanno bisogno del momento giusto, di un po’ più di esperienza e di un bagaglio culturale più ampio per riuscire davvero a coglierne il sottotesto.

La dolce vita non è un film facile da affrontare. Dura tre ore ed è costruito come una serie di episodi apparentemente slegati tra loro, senza una vera e propria trama lineare. Seguiamo Marcello Rubini, un giornalista interpretato da un straordinario e magnetico Marcello Mastroianni, mentre si muove tra le notti romane di Via Veneto, tra feste sfavillanti, intellettuali annoiati, dive hollywoodiane, aristocratici decadenti e paparazzi famelici. Marcello è un uomo in bilico: vorrebbe essere uno scrittore serio ma si ritrova a fare il cronista mondano, inseguendo lo scandalo e lo scoop facile. Vive una relazione tormentata con Emma, ma non riesce a trattenersi dalle avventure occasionali che gli capitano. È attratto dal fascino della dolce vita ma ne è anche nauseato, come se sapesse che tutto quel luccichio nasconde solo vuoto e disperazione.

Fellini costruisce un affresco spietato di una società che vive di apparenze, dove la religione è diventata spettacolo, l'amore è sostituito dal sesso facile, e la felicità è solo una maschera per coprire un'esistenza senza senso. Ogni episodio è come un quadro, un frammento di realtà che il regista ci mostra con uno sguardo lucido e cinico. C'è la scena del Cristo trasportato in elicottero sopra Roma, mescolando sacro e profano in un'immagine potente e disturbante. C'è la falsa apparizione della Madonna, dove la fede viene divorata dalla frenesia mediatica e dalla sete di miracolo a buon mercato. C'è Steiner (Alain Cuny), l'intellettuale colto e sensibile che sembra aver trovato un equilibrio perfetto, ma che alla fine si rivela tanto fragile da commettere un gesto estremo e imperdonabile.

E poi c'è lei, Anita Ekberg, la diva svedese Sylvia. Immensa, meravigliosa, irraggiungibile. La scena della Fontana di Trevi è davvero una delle più belle e iconiche della storia del cinema: Marcello che la segue come un cagnolino, Anita che entra nell'acqua con quell'abito nero stretto, sensuale, mentre la notte romana si ferma intorno a loro. È un momento di pura magia cinematografica, ma anche un simbolo perfetto di tutto il film: Marcello cerca disperatamente di afferrare qualcosa, ma tutto gli sfugge tra le dita.

Quello che mi ha colpito di più, rivedendolo oggi, è proprio questo senso di incomunicabilità e di vuoto esistenziale che permea ogni scena. Fellini descrive un mondo dove nessuno riesce davvero a connettersi con gli altri, dove le relazioni sono superficiali, dove si parla tanto ma non ci si capisce. Il finale, con quella creatura marina spiaggiata sulla riva e quella ragazzina che saluta Marcello da lontano mentre il vento copre ogni possibile dialogo, è di una potenza devastante. È come se Fellini ci dicesse che non c'è più speranza, che il vuoto ha vinto, che la dolce vita è solo un'illusione amara.

Tecnicamente il film è straordinario. La fotografia in bianco e nero cattura ogni dettaglio, ogni volto, ogni ombra con una precisione impeccabile. Le ricostruzioni scenografiche sono sontuose, a partire dalla celebre Via Veneto ricostruita interamente negli studi di Cinecittà. E poi c'è la musica di Nino Rota, che accompagna tutto con quel suo tono tra il circense e il malinconico, perfetto per un film che è insieme una danza e una discesa agli inferi.

Nonostante venga considerato una vera pietra miliare del cinema, La dolce vita non è privo di qualche criticità. Come spesso accade con i film costruiti a episodi, alcuni risultano meno incisivi e finiscono per appesantire un racconto già molto esteso. Inoltre per apprezzarlo davvero bisogna collocarlo nel suo tempo: l’Italia del boom economico, in piena trasformazione sociale e morale.

Quando uscì nel 1960, La dolce vita fece scandalo. Alla prima di Milano, Fellini fu fischiato e insultato. L'Osservatore Romano lo definì un film disgustoso, la stampa cattolica lo attaccò ferocemente, ci furono persino interrogazioni parlamentari. Alcuni sindaci lo vietarono nelle loro città. Eppure, nonostante le polemiche, il film fu un successo clamoroso. Vinse la Palma d'Oro a Cannes e divenne un fenomeno culturale, creando addirittura un nuovo modo di parlare: l'aggettivo "felliniano" e la parola "paparazzo" nascono proprio da qui.

Oggi, a distanza di oltre sessant'anni, questo film ci racconta di una Roma che non esiste più, quei personaggi appartengono a un'altra epoca, eppure il senso di smarrimento, la ricerca disperata di un significato, il vuoto dell'apparenza sono temi universali e sempre attuali. Fellini ci mostra un'umanità persa, incapace di trovare una via d'uscita, intrappolata in una spirale di eccessi e noia.

Non so se La dolce vita rappresenti il vertice assoluto del cinema di Fellini — personalmente continuo a preferire 8 e mezzo e Amarcord — ma resta senza dubbio la sua opera più influente, quella che ha cambiato per sempre il panorama cinematografico italiano e la percezione stessa del suo autore. È un film che richiede tempo, pazienza e attenzione: non intrattiene in modo immediato, non offre risposte, non consola. Eppure, se lo si affronta con la giusta predisposizione, restituisce un'esperienza che rimane addosso, scena dopo scena. Per come è costruito, anzi, funziona quasi come una serie di frammenti autonomi: vederlo in più momenti potrebbe persino aiutare a lasciare sedimentare ogni episodio.

E quella sensazione di noia e delusione che provai a vent'anni? Di certo La dolce vita non rientra tra i miei film preferiti, ma questo non toglie nulla al suo valore. Come spesso accade con le opere davvero importanti, serve il momento giusto per riuscire a comprenderle davvero.

Film

4 mosche di velluto grigio

di Dario Argento

Tornato di recente nelle sale italiane in una splendida versione restaurata, 4 mosche di velluto grigio è sempre stato, per me, il film più sfuggente della filmografia di Dario Argento. Per anni è circolato poco e male, complice una serie di questioni legali che ne hanno ritardato l’uscita in DVD fino al 2013. Prima di allora recuperarlo era quasi un’impresa, e infatti la mia prima e unica visione – almeno fino a ieri – risale alla fine degli anni ottanta, su una VHS sgangherata di cui ricordo più il fruscio del nastro che la trama. Poi il vuoto, come se il film fosse scomparso insieme a quelle immagini sfocate. L’unica cosa rimasta impressa era la scena finale. Rivederlo oggi, a quasi cinquant’anni dalla sua uscita, è stato come scoprirlo davvero per la prima volta.

Capitolo conclusivo della cosiddetta "trilogia degli animali", 4 mosche di velluto grigio non solo anticipa l’esplosione stilistica di Profondo Rosso, ma contiene già i germogli di tutto il cinema argentiano che verrà.

La storia ruota attorno a Roberto Tobias (Michael Brandon), giovane batterista rock da giorni seguito da un uomo misterioso. Stanco di essere pedinato, decide di affrontarlo, ma nella colluttazione lo uccide accidentalmente. Qualcuno ha assistito alla scena, fotografando il delitto, e da lì inizia a tormentarlo con minacce, immagini e ricatti. Roberto evita la polizia, ma senso di colpa, incubi ricorrenti e paura lo logorano. Finisce così per confidarsi con la moglie Nina, un amico filosofico e un investigatore privato, nel tentativo di capire chi si nasconda dietro quella persecuzione.

Rivisto oggi 4 mosche di velluto grigio si rivela essere molto più di un semplice thriller. È un film in bilico, sospeso tra due anime: quella del giallo classico all'italiana che Argento aveva già perfezionato con L'uccello dalle piume di cristallo, e quella visionaria, onirica e quasi metafisica che esploderà quattro anni dopo in Profondo Rosso. La trama segue lo schema dei due film precedenti, ma è il modo in cui Argento la mette in scena a fare la differenza. Abbandona il rigore formale degli esordi per sperimentare con carrellate impossibili e soggettive invasive, costruendo una città ibrida – Roma, Milano, Torino fuse insieme – un luogo labirintico, straniante, quasi mentale.

Uno degli aspetti più affascinanti è proprio questo carattere sperimentale. Argento sembra voler testare i limiti del genere, inserendo elementi che sfiorano il surreale. C’è l’incubo ricorrente della decapitazione in Arabia Saudita, la pseudo-scienza della retinografia criminale, secondo cui l’ultima immagine vista rimarrebbe impressa sulla retina. E poi c’è quel celebre finale al rallentatore, girato con una cinepresa da tremila fotogrammi al secondo, che trasforma l’istante della violenza in una danza ipnotica. Una trovata tecnica allora rivoluzionaria.

Ma 4 mosche di velluto grigio non è solo un laboratorio di idee. È anche un film sorprendentemente personale, quasi autobiografico. La coppia in crisi, con un marito in preda alla paranoia e una moglie ricca e distante, richiama in modo neanche troppo velato la fine del matrimonio tra Argento e Marisa Casale. Non a caso, i due protagonisti furono scelti anche per la loro somiglianza fisica con la coppia reale.

Tecnicamente il film è impeccabile. La fotografia di Franco Di Giacomo crea atmosfere tese e claustrofobiche, il montaggio di Françoise Bonnot dà ritmo e nervosismo al racconto, e la colonna sonora di Morricone, è tanto sperimentale quanto disturbante. Il maestro abbandona le melodie liriche che lo avevano reso celebre nei western di Leone per avventurarsi in territori quasi rock-progressive.

Certo, non tutto funziona. La sceneggiatura a tratti forza la mano, alcune sequenze sembrano inserite più per la loro potenza visiva che per reale necessità narrativa. E poi ci sono gli inserti comici, personaggi eccentrici al limite del macchiettistico. A partire da Diomede (interpretato da un Bud Spencer fresco di Trinità), che vive in una baracca sul Tevere – proprio sotto Ponte Marconi, dalle mie parti – il Professore (Oreste Lionello), senzatetto dall'aria da gentiluomo decaduto, e l’investigatore privato omosessuale Arrosio, personaggio che potrebbe risultare pure simpatico almeno finché non incontra un testimone, anch’egli omosessuale e la caricatura dei personaggi diventa davvero eccessiva e imbarazzante. Stesso discorso per le gag con il postino, che all'epoca forse strappavano una risata ma oggi risultano un po' datate e stucchevoli.

Eppure, nonostante questi inciampi, il film conserva un fascino unico. Argento non ha paura di mescolare toni e registri, di passare dal thriller psicologico alla commedia grottesca, dal dramma coniugale all’incubo surreale. Si percepisce chiaramente il desiderio di spingersi oltre, di scavare nell’irrazionale e nei territori del subconscio che diventeranno il suo marchio. A volte il risultato è sbilenco, ma è altrettanto affascinante vedere un regista che rischia, sperimenta e si sporca le mani.

Un film imperfetto, sì, un esperimento incompleto, ma già pieno dei semi del grande cinema che verrà. Non sarà il capolavoro di Argento, ma è certamente il film in cui il Maestro del Brivido ha iniziato davvero a volare.

Film

Per un pugno di dollari

di Sergio Leone

Non sono un grande esperto di western, ma i film di Sergio Leone – insieme ai Trinità (sì, lo so, accostarli farà storcere il naso a qualcuno) – hanno segnato la mia infanzia. Sono quei film che, ogni volta che passavano in televisione, finivo sempre per riguardare. In pratica ci sono cresciuto.

Oggi ho voluto rivedere Per un pugno di dollari nella sua versione restaurata, anche per approfondire la sua genesi e riscoprire le radici di un mito.

Primo capitolo della cosiddetta "Trilogia del dollaro", Per un pugno di dollari (1964) rappresenta il primo grande western all’italiana, l’opera che diede il via a quello che sarebbe poi stato conosciuto come "spaghetti western". Sia chiaro, non fu il primo western italiano, ma fu quello che – insieme ai successivi Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo (il mio preferito) – contribuì a ridefinire completamente un genere ormai in declino negli Stati Uniti, mostrando un taglio più duro, moralmente ambiguo e stilisticamente personale. Insomma, niente cavalli bianchi e sceriffi impeccabili, qui si spara, si suda e si muore male.

Prima di rivoluzionare il western, Sergio Leone si era fatto le ossa con un paio di peplum romani a basso budget, i cosiddetti “film mitologici” che andavano tanto di moda all’epoca. Nell’estate del 1963, rimasto folgorato dalla visione de La sfida del samurai di Akira Kurosawa – la storia di un ronin solitario che manipola due famiglie rivali – decise di prenderne spunto e di trasportare quella trama in chiave western. C'è solo un piccolo dettaglio: nessuno chiese i diritti a Kurosawa. Vuoi per ingenuità, vuoi perché nessuno si aspettava che il film diventasse un fenomeno mondiale, fatto sta che quando Per un pugno di dollari esplode al botteghino, i giapponesi non la prendono benissimo. Causa legale, accordo fuori dal tribunale, e Kurosawa che si prende i diritti di distribuzione in Giappone e paesi orientali, più una bella fetta degli incassi mondiali.

Ma torniamo alle origini, perché la produzione fu un disastro annunciato. Budget misero, produttori scettici che trattavano il progetto come un ripiego, e una sfilza di attori che rifiutano la parte del protagonista: Henry Fonda? Manco gli fanno vedere il copione. James Coburn? Troppo caro. Charles Bronson? Pensa sia una schifezza. Alla fine Leone si deve "accontentare" di un certo Clint Eastwood, un perfetto sconosciuto che faceva il cowboy in una serie tv chiamata Gli uomini della prateria.

Le riprese, girate in un paesino spagnolo vicino Madrid, furono caotiche: soldi che finivano, troupe non pagata, il set riciclato da un altro film. Per un pugno di dollari uscì nel 1964 con una campagna marketing praticamente inesistente. Eppure, il passaparola fece il miracolo. Gli spettatori uscivano dalle sale e ne parlavano a tutti. In sei mesi, incassi record. In un anno, ancora nelle sale. Il western italiano – lo spaghetti western – era nato. E con lui, un mito immortale.

La storia è abbastanza semplice.

Un pistolero senza nome arriva in un piccolo villaggio polveroso al confine tra Stati Uniti e Messico, dominato da due famiglie rivali, i Rojo e i Baxter. Con astuzia e sangue freddo decide di metterli uno contro l’altro per trarre profitto dal loro conflitto. Ma in quella terra senza legge, dove la morte è dietro ogni sguardo e il silenzio vale più delle parole, anche "un uomo con la pistola, quando incontra un uomo col fucile", può cambiare le regole del gioco.

Sergio Leone non si limitò a fare un western, lo reinventò da capo, rompendo ogni regola non scritta del genere. Mentre Hollywood confezionava storie di eroi senza macchia e ideali di giustizia, il suo protagonista non aveva nulla dell'eroe classico. Niente nobili motivazioni, niente causa giusta, al suo posto solo cinismo, opportunismo e un talento naturale per la sopravvivenza. E' sporco, vestito male, moralmente ambiguo. E funzionava alla grande.

Il western americano era ormai un genere stanco, intrappolato nelle sue convenzioni: il buono vinceva sempre, la violenza era edulcorata, le donne erano lì per essere salvate. Leone spazzò via tutto questo con una mano sola. La violenza nel suo film era esplicita, brutale, mostrata senza filtri. Gli spari facevano male davvero. I morti cadevano in modo grottesco. Non c'era nulla di romantico in quella polvere e in quel sangue.

Dal punto di vista visivo, Leone inventò un linguaggio tutto suo. I suoi primi piani diventano ossessivi, quasi maniacali: occhi che si stringono, i volti segnati dalla polvere e dal sudore, mani che sfiorano il calcio della pistola. La violenza non esplode, si prepara lentamente, cresce nel silenzio fino a diventare una danza rituale fatta di sguardi e respiri trattenuti.

Il formato Techniscope – un panoramico largo e spettacolare – gli permise di riempire lo schermo con paesaggi desolati e infiniti, ma anche con dettagli microscopici. Leone ha sempre amato i contrasti.

Un'altra scelta geniale fu quello di ambientare il film in un villaggio al confine del Messico, un posto sudicio, dimenticato da Dio. Un luogo dove la legge non esiste, dove la vita vale meno di un pugno di dollari. Non il West mitico e eroico o i saloon pieni di allegria, solo polvere, morte e opportunismo. Un inferno arido dove l'unica morale è quella del più veloce a sparare.

Al centro di questo universo desolato si muove il pistolero senza nome, interpretato da un giovane Clint Eastwood. È un eroe anomalo, taciturno, freddo, impenetrabile. Indossa un poncho logoro, un cappello a tesa larga, tiene sempre il sigaro tra le labbra e il revolver a portata di mano. Non è un uomo giusto, ma un uomo che conosce le regole della violenza e le accetta con un senso tutto suo dell’onore. Agisce per interesse, ma conserva una sua etica, minima eppure inamovibile. E' la nascita di un nuovo archetipo di eroe, che avrebbe influenzato generazioni di registi e personaggi a venire, da Eastwood stesso fino agli anti-eroi del cinema moderno.

Accanto a lui, un Gian Maria Volonté magistrale nel ruolo di Ramón, antagonista feroce e carismatico.

E infine, c'è la musica. Perché Per un pugno di dollari senza Ennio Morricone semplicemente sarebbe stato un altra cosa. Morricone, che all'epoca era ancora relativamente sconosciuto, capì subito cosa cercava il regista e gli diede qualcosa di rivoluzionario: una colonna sonora leggendaria diventata parte integrante del cinema di Leone, una musica inconfondibile che ancora oggi identifica il western stesso.

Per un pugno di dollari è un opera imprescindibile della filmografia western mondiale, una lezione di cinema capace di reinventare un mito. Polvere, sangue e poesia. Tutto in un solo colpo.

Film

The End? L'inferno fuori

di Daniele Misischia

Mi sono recuperato questo interessante horror zombesco italiano prodotto dai Manetti Bros. The End? L’inferno fuori (noto in fase di lavorazione come In un giorno la fine) è un film del 2017 diretto da Daniele Misischia e scritto insieme a Cristiano Ciccotti.

Ambientato a Roma, il fim si svolge prevalentemente all'interno di un ascensore durante una epidemia di zombie.

Il protagonista della storia è Claudio Verona (interpretato da Alessandro Roja, il Dandi di Romanzo Criminale), un cinico e rampante manager che si appresta a raggiungere l’ufficio per un importante appuntamento di lavoro. Salito sull’ascensore, improvvisamente questo si blocca e Claudio si ritrova intrappolato tra due piani. Quello che sembrava un fastidioso contrattempo si rivelerà invece la sua salvezza. All’esterno, infatti, un misterioso virus sta trasformando le persone in creature affamate di carne: gli infetti invadono le strade e nessuno è più al sicuro. Rinchiuso nella cabina, Claudio assiste al disastro attraverso lo schermo del suo smartphone, tra notizie frammentarie e messaggi disperati della moglie, mentre osserva con terrore, attraverso la fessura delle porte, l’aggressione dei suoi colleghi e la loro orribile trasformazione in zombi famelici che tentano di penetrare in quello che è ormai diventato il suo rifugio.

Prima ancora del tentativo di rinascita dell’horror italiano degli ultimi anni – il cui picco, a mio parere, resta ancora A Classic Horror Story – nel 2017 Daniele Misischia e i Manetti Bros. hanno avuto il coraggio (o la follia) di proporre un film di zombie tutto italiano, indipendente e realizzato con una sorprendente dose di intelligenza produttiva. La scelta di ambientare quasi tutto in un ascensore, oltre a risolvere in un colpo solo il problema del budget, è una trovata geniale per far salire la tensione e quel senso di claustrofobia, il vero motore emotivo del film. Certo, non è un’idea nuovissima – il primo titolo che viene in mente è Devil di John Erick Dowdle – ma funziona, e funziona pure bene.

La visione del mondo esterno filtrata dalla fessura delle porte – una sorta di Camera Caffè in salsa horror – poteva forse essere giocata meglio per farci saltare sulla sedia, ma tant’è. Qualche ingenuità qua e là, dialoghi che a volte arrancano e una recitazione un po’ sopra le righe non mancano, ma guardando il bicchiere mezzo pieno – e quando si tratta di un film di genere italiano, coraggioso e dichiaratamente low budget, tendo sempre a essere indulgente – The End? si fa apprezzare per la cura visiva, per la fotografia ben calibrata e soprattutto per l’idea di fondo: un uomo arrogante e antipatico costretto a guardarsi dentro mentre fuori esplode l’apocalisse.

Le scene splatter sono presenti il giusto, magari un po’ troppo educate per i miei gusti – un paio di budella in più non avrebbero guastato – ma è nel finale che arriva la vera chicca. Vedere Roma, la mia città, trasformata in una landa deserta infestata dai cadaveri di zombi (o infetti, scegliete voi) è un colpo d’occhio notevole. Un po’ come 28 giorni dopo, ma con il lungotevere, ponte Sisto e Castel Sant Angelo sullo sfondo.

Dogman

di Matteo Garrone

Matteo Garrone è uno dei registi italiani più apprezzati degli ultimi anni. Nei suoi film racconta spesso persone ai margini e situazioni difficili, alternando storie molto realistiche a visioni più fiabesche. Dal successo di Gomorra fino a Il racconto dei racconti, il suo cinema si riconosce per lo stile potente e per l’attenzione ai dettagli visivi.

Dopo L’imbalsamatore e Primo amore, Garrone torna con Dogman a ispirarsi a un fatto di cronaca nera, quello del cosiddetto "Canaro della Magliana", che negli anni ottanta sconvolse l’Italia per la brutalità del delitto.

Ambientato in un quartiere periferico di una imprecisata città meridionale (il film è stato girato a Castel Volturno), Dogman racconta la storia di Marcello (Marcello Fonte), un uomo tranquillo, minuto e apparentemente mite, benvoluto dai suoi concittadini, che gestisce un piccolo negozio di toelettatura per cani. Marcello conduce una vita semplice, scandita dal lavoro e dall’affetto per la figlia e per gli animali che accudisce con dedizione. La sua quotidianità, fatta di piccoli gesti e silenzi, viene però turbata dalla presenza di Simone (Edoardo Pesce), un ex pugile dal carattere violento con la passione della cocacina e del furto che domina con la forza il quartiere. Tra i due nasce un rapporto ambiguo, fatto di soggezione e complicità forzata, che finisce per trascinare Marcello in una spirale di tensione e paura sempre più opprimente.

In Dogman, Matteo Garrone affronta una delle storie più cupe della cronaca italiana trasformandola in una parabola di solitudine e umiliazione. Non c’è compiacimento né spettacolarizzazione della violenza — decisamente attenuata rispetto al fatto di cronaca — ma la volontà di raccontare una desolazione sociale corrosa dalla povertà e dall’indifferenza. Le strade abbandonate, i palazzi consumati dal sale e dal vento, i volti segnati degli abitanti delineano una comunità di sconfitti che sopravvive a fatica ai margini di tutto. In questo luogo senza tempo dal cielo perennemente plumbeo, Marcello è una figura tragica e fragile, un uomo mite ma ambiguo, diviso tra il desiderio di piacere e la paura di opporsi. Solo la figlia, con la sua innocenza, rappresenta un piccolo spiraglio di luce, l’unico legame con una dimensione umana ancora intatta.

Tecnicamente impeccabile, Dogman è un’opera di rigore e misura. Garrone asciuga i dialoghi fino all’essenziale, lascia che siano i silenzi e i gesti a parlare, costruisce inquadrature che sembrano scolpite nel cemento. La fotografia, cupa e lattiginosa, amplifica la sensazione di abbandono, mentre la regia segue i personaggi con sguardo attento e implacabile, capace di coglierne ogni crepa, ogni esitazione, senza mai emettere giudizi.

Marcello Fonte, premiato a Cannes per la sua interpretazione, dà vita a un protagonista di rara intensità. La sua recitazione, spontanea e dolorosamente autentica, regge l’intero film e trasforma una storia di degrado in una tragedia universale. Dogman è una delle più potenti storie di vendetta mai raccontate dal cinema italiano, ma soprattutto è un western della solitudine, il ritratto di un’umanità dimenticata, dove la violenza diventa l’unico linguaggio possibile e la fragilità un lusso che non ci si può permettere.

Davvero notevole.

La grande guerra

di Mario Monicelli

Recentemente mi sono accorto che molti dei film italiani del passato a cui, in un modo o nell’altro, sono legato, portano la firma di Mario Monicelli. Mi riferisco a I soliti ignoti, L’armata Brancaleone, Amici miei, ma anche a Il marchese del Grillo. Film che ho visto e rivisto in passato quando passavano in televisione, senza però rendermi conto che dietro a quelle storie tanto diverse c’era lo stesso regista.

Spulciando la sua filmografia, mi sono reso conto di non aver mai visto uno dei suoi titoli più celebrati, La grande guerra. Probabilmente perché non ho mai amato il neorealismo italiano, tantomeno i film di guerra. Ma ogni tanto, per ampliare i propri orizzonti e riscoprire le radici del nostro cinema, vale la pena uscire dalla propria comfort zone cinematografica.

Il film racconta la storia di due uomini comuni, Giovanni Busacca e Oreste Jacovacci, interpretati rispettivamente da Vittorio Gassman e Alberto Sordi, catapultati nella tragedia della Prima guerra mondiale. Diversi per indole e provenienza — uno milanese sbruffone, l’altro romano opportunista e pavido — si ritrovano arruolati nello stesso battaglione, uniti più dal desiderio di sopravvivere che da un autentico spirito patriottico.

Attraverso le loro disavventure, Monicelli costruisce un racconto corale che mescola ironia e dramma, restituendo la quotidianità di una guerra assurda e spietata, fatta di fame, paura e disillusione. Leone d’Oro per il miglior film al Festival di Venezia, La grande guerra non ebbe vita facile fin dalla sua produzione, venendo osteggiato da critici, giornalisti e politici perché, per la prima volta, mostrava con realismo e cinismo le reali condizioni dei soldati italiani — spesso analfabeti, male armati e peggio equipaggiati — mandati a morire in un conflitto di cui non comprendevano fino in fondo le ragioni.

Rispetto ai corrispettivi film di guerra hollywoodiani del periodo, non c’è il clima epico e celebrativo, bensì un realismo amaro e disincantato, dove i protagonisti non sono eroi ma due uomini comuni, pavidi e opportunisti, che cercano in ogni modo di scansare il pericolo e tirare a campare. Eppure, proprio loro, nel finale, finiranno per affrontare la morte con un coraggio che non hanno mai mostrato in vita.

Una pellicola dissacrante su un tema fino ad allora intoccabile, che demolisce la retorica patriottica e mette a nudo i massacri della Grande Guerra e le miserie dell’esercito italiano, stemperando il tutto con un uso intelligente e calibrato della commedia.

Tra le tante sequenze, mi ha colpito un piano sequenza in cui una fucilazione avviene sullo sfondo mentre intorno la vita del campo continua come se nulla fosse, oppure la scena del soldato ucciso perchè costretto a consegnare una lettera dal comando agli ufficilali con gli auguri di Natale e l’ordine di distribuire grappa ai reparti.

Meno necessarie, secondo me, le parti più sentimentali, quelle che coinvolgono il personaggio di Silvana Mangano, che spezzano un po’ il ritmo e la coerenza del tono generale.

La grande guerra non rientra tra i "miei" film — non è il tipo di cinema che soddisfa i miei gusti — ma ne risconosco il suo valore storico e culturale. È un film che cammina costantemente sul filo tra dramma e commedia, capace di trovare un equilibrio raro, sostenuto dall'interpretazioni straordinarie di Gassman e Sordi.

I due, insieme, restituiscono un ritratto autentico dell’Italia dell’epoca, fatto di dialetti che si intrecciano tra soldati di ogni regione, di piccoli espedienti per tirare avanti e di quella miscela di ingenuità e furbizia che, nel bene e nel male, ha sempre contraddistinto il nostro paese.

Un film che ricorda quanto la guerra, anche quando è raccontata con ironia, resti sempre una tragedia collettiva fatta di uomini qualunque.

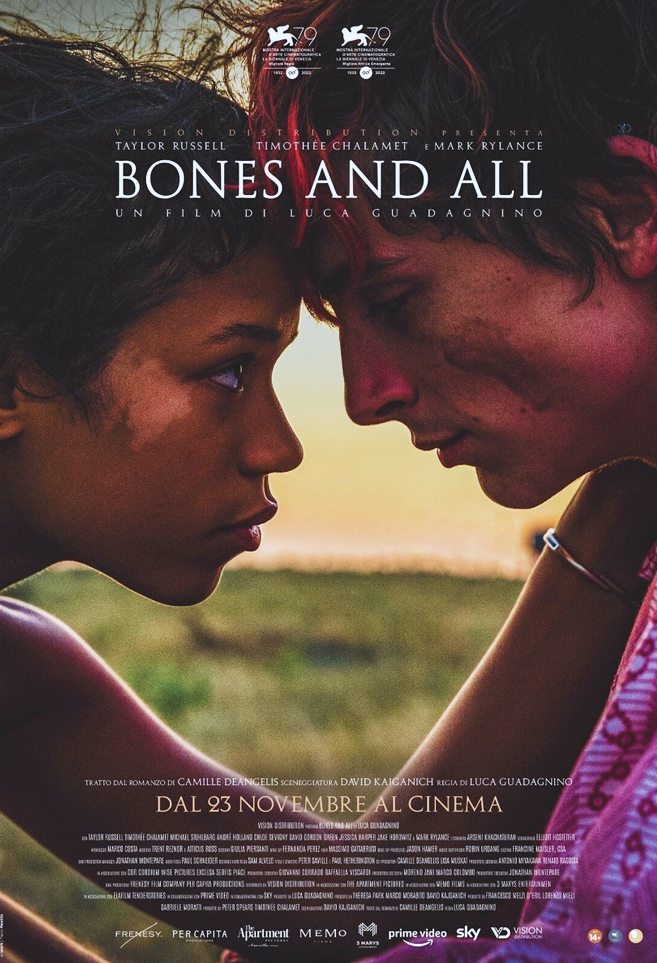

Bones and All

di Luca Guadagnino

Primo film ambientato negli Stati Uniti per Luca Guadagnino, che dopo Suspiria torna all'horror con Bones and All, film del 2022 tratto del romanzo Fino all'osso di Camille DeAngelis. Specifichiamo, il genere horror in questo film è solo il pretesto per raccontare una storia d'amore tra due adolescenti – affetti da una particolare condizione – che viaggiano nelle strade polverose di un america di provincia alla ricerca della loro identità.

Il film segue le vicende di Maren (Taylor Russell), una diciottenne che fin dall’infanzia manifesta istinti cannibali. Dopo l’ennesimo episodio, il padre decide di abbandonarla, lasciandola sola con una cassetta in cui gli racconta la sua storia e il suo certificato di nascita. Inizia così il viaggio di Maren attraverso gli Stati Uniti, alla ricerca della madre e di un’origine che possa spiegare la sua diversità. Durante questo viaggio scopre altri suoi simili tra i quali Sully (Mark Rylance) un anziano ma inquietante cannibale in cerca di compagna, Jake (Michael Stuhlbarg) un cannibale psicopatico ed efferrato e sopratutto Lee (Timothée Chalamet), un ragazzo tormentato dal passato, in fuga tanto dagli altri quanto da sé stesso. Insieme, Maren e Lee attraversano l’America profonda, affrontando le proprie paure, le pulsioni, e il rapporto con la diversità e l’emarginazione.

Tra horror cannibalesco, dramma on-the-road e racconto di formazione, Bones and All è una storia di solitudine, desiderio di appartenenza e disperata ricerca d’amore. Guadagnino costruisce un film che riflette sull’emarginazione e sulla diversità, scegliendo di raccontarle attraverso una sensibilità più emotiva che realmente horror.

Dal punto di vista visivo il film è curatissimo. La fotografia è calda e malinconica, le inquadrature ampie restituiscono l’immensità dell’America rurale, e la regia conferma la grande padronanza tecnica di Guadagnino, capace di trasformare ogni scena in un quadro sospeso. Tuttavia, dietro questa eleganza formale, ho trovato una certa debolezza narrativa. La sceneggiatura procede in modo lineare, senza veri slanci e particolari evoluzioni. Brava e convincente Taylor Russell, meno Chalamet mono espressivo. Anche la loro storia d’amore, pur attraversata da momenti di intensità, non riesce a coinvolgere del tutto, per colpa di una scrittura che tende a ripetersi e a scivolare verso un melò adolescenziale dai toni prevedibili.

Le scene horror, dosate con attenzione, non cercano mai la paura quanto piuttosto il disagio. I momenti di autentica tensione arrivano quasi esclusivamente grazie alla presenza magnetica di Mark Rylance, unico personaggio davvero inquietante del film. Tutto il resto si muove su un piano più sentimentale ed esistenziale, dove il cannibalismo diventa metafora della fame interiore, del bisogno d’amore, della difficoltà di accettare ciò che di noi stessi non vogliamo vedere.

La colonna sonora firmata da Trent Reznor e Atticus Ross accompagna con discrezione, ma non lascia il segno come in altri loro lavori.

Bones and All resta quindi un film interessante e ben realizzato, visivamente affascinante ma che alla fine non è riuscito a coinvolgermi veramente.

Hai mai avuto paura?

di Ambra Principato

Hai mai avuto paura? segna l’esordio alla regia di Ambra Principato. È un horror gotico liberamente ispirato al romanzo di Michele Mari "Io venìa pien d’angoscia a rimirarti", che porta sullo schermo atmosfere oscure e suggestioni letterarie.

La vicenda si svolge in un piccolo borgo italiano nel 1813. Giacomo (Justin Korovkin), giovane studioso dalla salute fragile con una passione per la poesia, è il primogenito di una famiglia nobile composta da una madre fortemente religiosa e bigotta, un padre autoritario che governa il territorio e i fratellini Orazio (Lorenzo Ferrante) e la piccola Pilla. Quando nelle notti di luna piena il bestiame viene trovato sbranato da una misteriosa creatura, la paura inizia a diffondersi tra i contadini. In questo clima compare Scajaccia (Mirko Frezza), uno zingaro proveniente dalle montagne, che propone riti pagani come difesa contro la bestia, mettendo in crisi la ragione e la religione della comunità. Intanto Orazio comincia a sospettare che dietro queste storie di bestie e maledizioni ci sia qualcosa che riguarda la famiglia: segreti taciuti, antenati rimossi, ombre che si allungano dal passato.

Hai mai avuto paura? è un tentativo lodevole di riportare in vita il gotico nostrano, intrecciando religione, superstizioni, paure ancestrali e letteratura. Interessante il richiamo alla figura di Giacomo Leopardi, evocato attraverso il fratello maggiore Giacomo, con la malattia, l’inclinazione poetica e il peso della parola come fuga e condanna. Non manca nemmeno Silvia, l’amata idealizzata, né la festa del villaggio che rimanda a scenari letterari. L’idea di fondo, quella di reinventare in chiave fantastica personaggi storici, è interessante e coraggiosa, ma in questo film di autentica paura ce n’è ben poca. Hai mai avuto paura? non scuote, non suscita terrore, non coivolge fino in fondo. L’ambientazione ottocentesca, i costumi e le scenografie restituiscono un’atmosfera suggestiva, ma la resa visiva, così come il cast, soffre di una certa patina da fiction televisiva. Il coraggio di affrontare un horror con mezzi ridotti è evidente, così come la scelta di puntare sulle atmosfere più che sulla presenza scenica. Tuttavia, le suggestioni gotiche legate alla licantropia si riducono a qualche pozzanghera rossa e a una suspense che raramente diventa autentica inquietudine.

In definitiva, un’opera prima con spunti interessanti e coraggiose ambizioni, ma che nel complesso non lascia davvero il segno.

Film

I soliti ignoti

di Mario Monicelli

Mi è capitato di rivedere per l'ennesima volta I soliti ignoti di Mario Monicelli. Considerato a ragione un capolavoro del genere, nonchè la prima commedia all’italiana, I soliti ignoti è un film seminale che raccoglie l’eredità di quel realismo, che ha raccontato l'Italia povera e disillusa del dopoguerra, trasformandola in una commedia dal sorriso amaro.

Ambientata a Roma, la storia segue le vicende di un gruppo di piccoli delinquenti e giovani di strada che dopo aver ricevuto una soffiata tentano il grande colpo provando a svuotare la cassaforte del Banco dei Pegni. A guidare la banda è il pugile fallito Peppe detto “er Pantera” (Vittorio Gassman) che raduna un gruppo di improvvisati delinquenti composto dal fotografo squattrinato Tiberio (Marcello Mastroianni) alle prese con un neonato perché la moglie è in prigione, il siciliano Ferribotte (Tiberio Murgia), il vecchio e sempre affamato Capannelle (Carlo Pisacane) e il giovane Mario (Renato Salvatori), che finirà per innamorarsi della sorella di Ferribotte (Claudia Cardinale). A dispensare consigli tecnici è l’esperto scassinatore Dante Cruciani (Totò). Quello che sembra un piano ingegnoso, però, si rivela presto un’impresa tragicomica, fatta di goffaggini e imprevisti, destinata a concludersi in modo tanto disastroso quanto esilarante.

Nato come una parodia del noir francese Rififi, I soliti ignoti è una commedia che ancora oggi sembra non avere età. Tutto funziona alla perfezione: i tempi comici, la scrittura, il ritmo della regia. Monicelli riesce a mescolare momenti di puro divertimento a spunti di riflessione amara, creando quella formula che diventerà la base della commedia all’italiana.

Il cast è uno dei punti di forza. La scelta di affidare il ruolo principale a Vittorio Gassman, fino ad allora considerato solo attore drammatico, si rivela azzeccatissima. il suo personaggio è goffo, spavaldo e irresistibile. Accanto a lui troviamo un giovane Marcello Mastroianni, lontano dai ruoli sofisticati che interpreterà negli anni successivi, e un Totò in una parte breve ma fondamentale, simbolo di un passaggio dal vecchio modo di fare comicità a uno più moderno e strutturato. Senza dimenticare caratteri indimenticabili come il sempre affamato Capannelle, l’irascibile siciliano Ferribotte, il primo ruolo importante per la compianta Claudia Cardinale, nonchè la prima apparizione della Sora Lella.

Il merito va anche a una sceneggiatura impeccabile firmata da Monicelli insieme a Age, Scarpelli e Suso Cecchi D’Amico, capace di costruire personaggi che diventano veri e propri archetipi di un'Italia povera ma piena di vitalità. Non a caso il film ottenne riconoscimenti importanti, come il Nastro d’Argento e la candidatura all’Oscar nel 1959, oltre a generare due seguiti e ispirare negli anni successivi diversi remake americani.

I soliti ignoti non è solo una commedia divertente, ma il primo grande manifesto di un genere che farà scuola in tutto il mondo, quella di raccontare i nostri limiti con un sorriso, senza mai perdere l’umanità.

Film“Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi! Voi, al massimo, potete andare a lavorare!”

La corta notte delle bambole di vetro

di Aldo Lado

Da bambino, forse intorno agli otto o nove anni, mi capitò di vedere in TV un film trasmesso da qualche emittente privata che mi rimase impresso in modo particolare. Affascinato dalla storia e colpito da certe immagini, non ne ho mai conosciuto né il titolo né l’autore, ma quel ricordo è rimasto lì, sopito eppure vivo, custodito in un angolo della memoria. Oggi, a distanza di decenni, so che quel film era La corta notte delle bambole di vetro, un cult del giallo all’italiana che segna l'esordio del regista Aldo Lado.

Il film è ambientato a Praga e si apre con il ritrovamento di un uomo apparentemente morto in un parco. Si tratta di Gregory Moore (Jean Sorel), un giornalista americano, che viene trasportato all’obitorio. In realtà l'uomo è ancora vivo, prigioniero di una paralisi che lo immobilizza e gli impedisce di comunicare. Disteso sul lettino, Gregory rivive come in un incubo gli eventi che lo hanno condotto fin lì, dalla scomparsa della fidanzata Mira (Barbara Bach), le indagini segrete in una città cupa e sorvegliata, l’incontro con personaggi ambigui che celano verità inconfessabili. Ogni ricordo lo avvicina alla scoperta di un potere oscuro, il Klub 99, un’organizzazione segreta capace di controllare le vite e decidere le morti. E mentre i medici si preparano a compiere una autopsia, la sua mente lotta disperatamente per riprendere il controllo del suo corpo, prima che il silenzio diventi definitivo.

La corta notte delle bambole di vetro è uno dei migliori thriller italiani del periodo. Un film che fonde paranoia alla Roman Polanski con atmosfere eleganti e inquietanti. Aldo Lado, al suo debutto, dimostra un talento registico straordinario riuscendo a creare un’atmosfera di mistero in una città, Praga — anche se gli esterni sono stato girati a Zagabria e Lubiana —all’epoca stretta dalla morsa del comunismo, che si trasforma in un labirinto freddo e sorvegliato. Il film affronta in maniera evidente il tema del potere e del controllo, dove una organizzazione segreta che decide vite e morti, diventa metafora di un’autorità occulta e opprimente.

L’idea di una persona cosciente all’interno di un corpo inerte, che richiama "La sepoltura prematura" di Edgar Allan Poe, evoca una delle paure più inquietanti, e la scena in cui il protagonista sta per essere sezionato davanti agli studenti di medicina, è rimasto tra i ricordi cinematografici più indelebili.

Il film probabilmente nella parte centrale ha un ritmo un po lento, ma questo contribuisce a costruire la tensione necessaria, fino a un finale cupo, disturbante e spietato, tra i più agghiaccianti del genere. Ottima anche la colonna sonora di Ennio Morricone, che contribuisce in modo determinante a costruire il clima angosciante del film.

Curiosa la storia del titolo. Inizialmente il film doveva chiamarsi Malastrana, un antico quartiere di Praga, ma i produttori lo cambiarono in La corta notte delle farfalle. Rendendosi conto che le farfale erano giè state utilizzate nel titolo in un film di Tessari uscito in quel periodo, decisero infine per La corta notte delle bambole di vetro, un nome suggestivo ma che con la trama del film centra poco e nulla.

Film

La valle dei sorrisi

di Paolo Strippoli

Negli ultimi anni alcuni giovani cineasti stanno tentando di riportare l’horror e il cinema di genere al centro della scena italiana, riallacciandosi a una tradizione che dagli anni sessanta agli ottanta ci ha reso protagonisti, seppur spesso di nicchia, sulla scena mondiale. Tra i nuovi autori che si muovono in questa direzione – da De Feo a Zampaglione – spicca Paolo Strippoli, che proprio con De Feo ha firmato A Classic Horror Story, un film capace di riaccendere l’interesse verso un genere a lungo guardato con diffidenza e spesso relegato ai margini dalle case di produzione.

Presentato fuori concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, La valle dei sorrisi è il nuovo film di Paolo Strippoli, uscito nei cinema a distanza di circa tre anni dal precedente Piove.

Sergio (Michele Riondino), insegnante di educazione fisica ed ex campione di judo dal passato tormentato, viene trasferito nel remoto paese di Remis, una comunità isolata tra le montagne delle Alpi. Solo un anno prima il paese è stato sconvolto da un terribile deragliamento ferroviario che ha causato numerose vittime, ma oggi Remis appare come un luogo sospeso nel tempo, dove gli abitanti sembrano condurre un’esistenza serena, quasi inquietantemente felice. Dietro questa facciata si nasconde però un segreto: Matteo (Giulio Feltri), un ragazzo introverso dotato della capacità di assorbire il dolore e l’angoscia degli altri, al centro di un misterioso rito a cui partecipa l’intera comunità. Inizialmente diffidente, Sergio viene convinto da Michela (Romana Maggiora Vergano), che lavora nel bar del paese, a liberarsi del segreto che lo tormenta affidandosi a Matteo. Nel tentativo di comprendere e forse salvare il ragazzo da un destino di sacrificio, Sergio scoprirà che il rito, la felicità apparente e l’armonia di Remis sono molto più ambigui e intrecciati di quanto avesse immaginato.

Il film affronta molti temi, forse anche troppi. Quello dominante è il dolore come elemento rimosso o negato dalla società, il mito della felicità obbligatoria e del sorriso che nasconde ferite. Ma oltre a questo, troviamo la dimensione del sacrificio e della responsabilità, l’empatia che diventa risorsa da sfruttare, la religione e la sacralità dei gesti come maschera di una dipendenza dal sentirsi felici, il bullismo scolastico, l’adolescenza queer e il rapporto padre-figlio.

La valle dei sorrisi è un horror atipico che non punta a spaventare con jumpscare né a intrattenere con soluzioni facili, ma a scavare nella profondità dell’animo umano. La prima parte, più lenta e introspettiva, serve a delineare i protagonisti e il microcosmo di Remis, un paese tra le montagne in cui ognuno cela un malessere interiore e un segreto inconfessabile. L’inquadratura con il cartello "Benvenuto a Remis" richiama inevitabilmente quello di Twin Peaks, e come nella serie di Lynch il paesaggio montano non è semplice sfondo, ma vero e proprio elemento narrativo che alimenta mistero, sospetto e straniamento.

Nella seconda parte il film cresce fino a evocare suggestioni da Villaggio dei dannati e rimandi alla Ari Aster – la palestra trasformata in una sorta di chiesa pagana mi ha ricordato molto Midsommar. Eppure Strippoli riesce a mantenere una propria identità, costruendo un crescendo misurato in cui l’atmosfera si fa via via più intensa. La regia dosa bene l’inquietudine, lavora sul suono e sul silenzio, sfrutta il mistero prima di svelarlo, trovando un equilibrio visivo e ritmico notevole.

Convincente Michele Riondino, che all’inizio mi ricordava un malinconico Tomas Milian/Monnezza, bravo soprattutto quando rivela il trauma che lo perseguita. Solida anche la prova di Giulio Feltri, capace di incarnare insieme l’innocenza e le pulsioni dell’adolescenza, mentre cerca di sottrarsi a un destino che lo vuole ricettacolo del dolore altrui.

La valle dei sorrisi non è un film perfetto, né il miglior horror italiano degli ultimi anni, ma segna una direzione importante. È un’opera che dimostra come questa sia la strada giusta da percorrere per riportare il nostro cinema di genere a nuova vita.

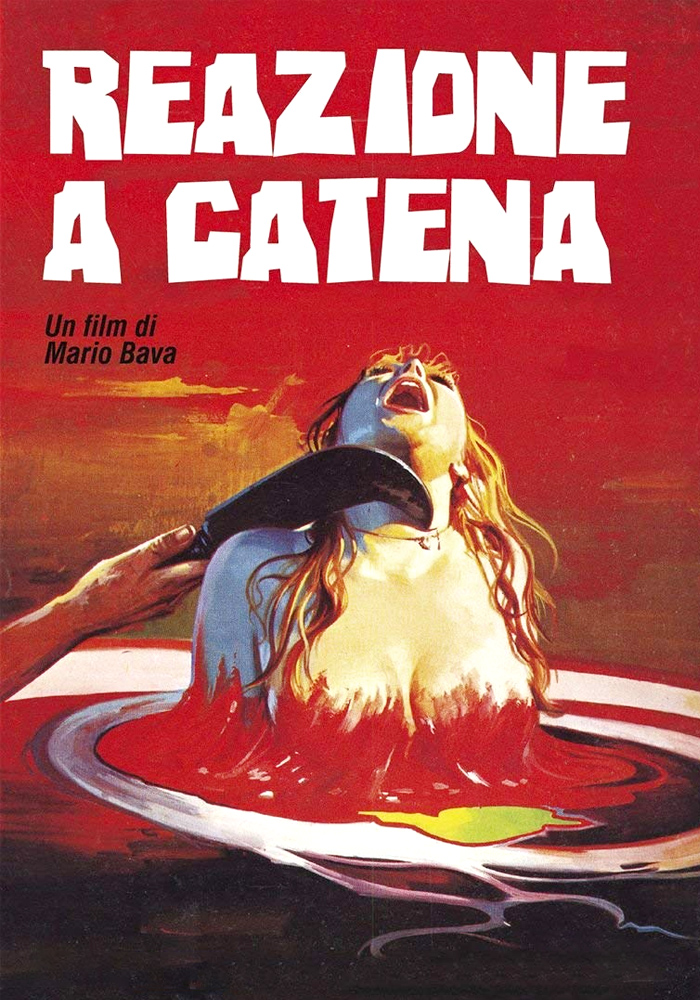

Reazione a catena

di Mario Bava

Reazione a catena di Mario Bava è considerato il vero precursore del genere slasher, un cult che porta alle estreme conseguenze il giallo all’italiana. Lo stesso regista sanremese lo riteneva il suo film più riuscito, anche perché fu uno dei pochi in cui non dovette affrontare particolari ostacoli produttivi, potendo così dare libero sfogo alla sua creatività. Scritto da Bava insieme a Franco Barberi e Dardano Sacchetti, il film avrebbe dovuto intitolarsi inizialmente Così imparano a fare i cattivi – battuta pensata per chiudere la pellicola – ma poi uscì nei cinema con il titolo Ecologia del delitto. Nei paesi anglosassoni fu distribuito come A Bay of Blood, mentre da noi è ormai conosciuto come Reazione a catena, il titolo meno riuscito del mazzo.

Tutto ha inizio con la morte misteriosa della contessa Donati, proprietaria di una grande villa affacciata su una baia isolata. La sua eredità scatena una catena di delitti che coinvolge parenti, interessati all’acquisto del terreno, e giovani ignari che finiscono nel posto sbagliato al momento sbagliato. Tra tradimenti, inganni e violenza crescente, ogni personaggio sembra diventare vittima e carnefice in un continuo ribaltamento di ruoli, fino a un epilogo cinico e beffardo.

In un periodo in cui il thriller e il giallo italiano andavano per la maggiore, Reazione a catena si distingue per aver introdotto e codificato un nuovo linguaggio, in cui la suspense non nasce più dall’indagine investigativa, come nei gialli tradizionali, ma dal ritmo crudele con cui i personaggi vengono eliminati uno dopo l’altro. Le uccisioni, esplicite e sanguinarie, seguono una vena fortemente splatter, anticipando lo slasher americano, quel filone che da Halloween a Venerdì 13 avrebbe caratterizzato gran parte dell’horror degli anni ottanta.

Nonostante una sceneggiatura confusa e a tratti ingarbugliata, e alcune scene ingenue – come quella della ragazza che muore ma la si vede respirare dal movimento toracico – il film si fa apprezzare dalla forza dell’ambientazione: la villa isolata, la boscaglia e il lago che fa da cornice al massacro diventeranno luoghi ricorrenti e simbolici del genere. Ancora più determinante è però la regia di Bava, che con l’uso insistito di zoom, fuori fuoco e inquadrature spietate ritrae i personaggi con cinismo glaciale. Non sono eroi o vittime innocenti, ma figure grette e senza profondità, ridotte a insetti senz’anima destinati a trasformarsi in pura carne da macello. Memorabile, in questo senso, l’omicidio dei due amanti trafitti da una lancia nel letto, sequenza che sarà ripresa quasi identica nel secondo Venerdì 13.

Il finale sorprendente e beffardo, intriso di humour nero, ribalta ogni aspettativa e lascia lo spettatore con un sorriso amaro. Reazione a catena rimane così uno dei vertici del cinema di genere italiano, un’opera seminale che non solo anticipa tendenze future, ma restituisce con lucidità lo spirito di un’epoca, quella dei primi anni settanta, in cui il cinema non aveva paura di sperimentare ed esplorare i suoi lati più oscuri.

Film

L'uomo in più

di Paolo Sorrentino

Ho sempre avuto un rapporto altalenante con il cinema di Paolo Sorrentino. Alcuni suoi film li ho apprezzati, altri invece li ho trovati pretenziosi e un po distanti.

Non avevo mai visto L’uomo in più, il suo esordio del 2001, il film che ha dato il via al lungo sodalizio con Toni Servillo. Un occasione per guardare, a distanza di oltre vent’anni, i primi germogli del suo cinema.

Ambientato a Napoli nei primi anni ottanta, il film racconta le vite parallele di due uomini che condividono lo stesso nome, Antonio Pisapia. Il primo, interpretato da Toni Servillo, è un cantante di successo in piena crisi personale e professionale. Il secondo, impersonato da Andrea Renzi, è un calciatore il cui promettente futuro viene spezzato da un grave infortunio. Entrambi si trovano costretti ad affrontare la caduta dall’olimpo della notorietà e a confrontarsi con la solitudine, l’ossessione per il proprio passato e la difficoltà di reinventarsi. I loro destini, simili e intrecciati solo da uno sguardo, diventano lo specchio di un’umanità fragile che si muove sul confine tra successo e disfatta.

L'opera prima di Sorrentino è la drammatica storia di due perdenti. Un calciatore e un cantante. Due uomini che condividono lo stesso nome e che hanno conosciuto il successo, salvo poi vederselo strappare via di colpo, precipitando nel fallimento.

Antonio Pisapia calciatore è un uomo chiuso, introverso, onesto, incapace di accettare compromessi. Gioca in una squadra di media classifica di Serie A ed è l’idolo dei tifosi. Quando rifiuta di partecipare a un giro di scommesse e partite truccate, subisce un grave infortunio in allenamento che stronca la sua carriera. Antonio non vuole però rinunciare al calcio e sogna di diventare allenatore. Si inventa perfino un nuovo modulo di gioco – da cui il titolo del film, l'uomo in più. Ma la sua ossessione, unita all’ingenuità e a una malinconia che allontana chiunque, gli chiude porte e possibilità, fino a fargli perdere anche se stesso.

Tony Pisapia, invece, è un cantante melodrammatico all’apice della carriera. Egocentrico, narcisista, vive sopra le righe tra alcol e droga, indifferente a tutto e a tutti, tranne che alla madre, con cui condivide il dolore e il senso di colpa per la morte del fratello. Quando viene arrestato per un rapporto con una minorenne, la sua fama crolla in un istante. Una volta uscito dal carcere nessuno vuole più avere a che fare con lui, e Tony vaga in bilico tra la ricerca dell’ultimo applauso e il desiderio di sentirsi finalmente libero.

Ispirandosi liberamente alla figura di Franco Califano e alla tragica vicenda di Agostino Di Bartolomei – che da romanista ho vissuto con particolare intensità – Sorrentino racconta l’amaro destino di due uomini segnati dalla stessa condanna, quella di conoscere la gloria e doverne poi affrontare la perdita. Due anime specchiate, fragili, destinate a consumarsi nel ricordo.

L'uomo in più è un film poetico e struggente, con personaggi ben delineati, una sceneggiatura solida e una regia elegante, ancora lontana dagli eccessi estetici che il regista adotterà in seguito. Memorabile il piano sequenza che segue Servillo in discoteca, così come l’uso della musica, già centrale nel suo cinema, capace di risaltare le sequenze più emotive.

Servillo è espressivo e convincente senza mai scivolare nella macchietta. Il suo monologo finale nello studio televisivo rimane impresso. Anche Andrea Renzi è molto convincente, anche se il suo personaggio triste e malinconico gli impone di essere più discreto e modesto.

Senza dubbio L’uomo in più rappresenta il Sorrentino che preferisco, quello più vicino a Le conseguenze dell’amore, che rimane per me il suo capolavoro. Un film sulla solitudine e sull'incapacità di reinventarsi dopo un crollo, che sia dovuto al destino o alle proprie colpe. Commovente e profondo. Mi è piaciuto molto.

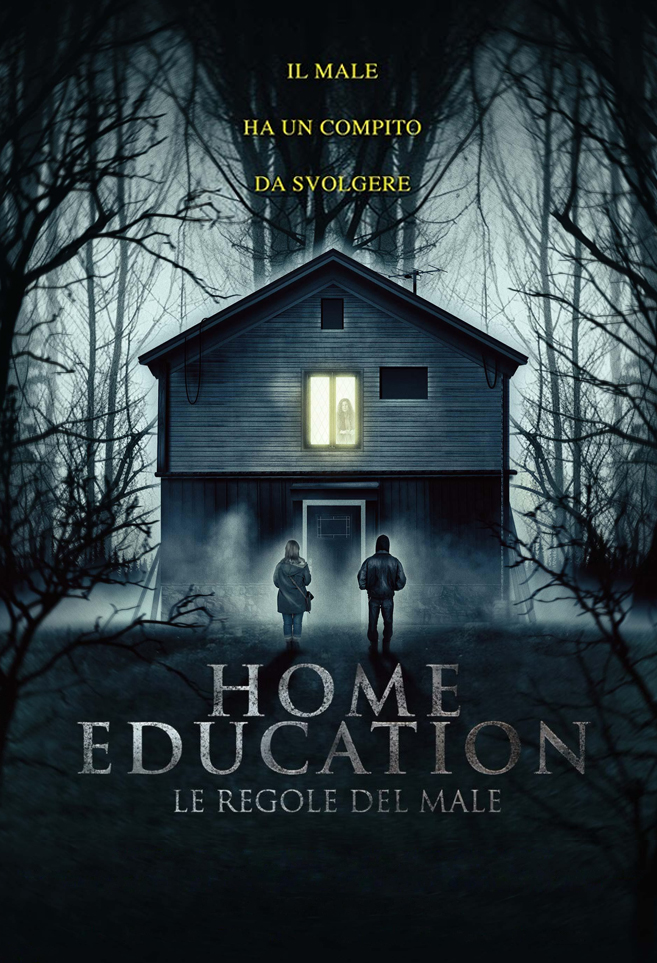

Home Education - Le regole del male

di Andrea Niada

Home Education - Le regole del male è un film del 2023 diretto da Andrea Niada, regista milanese cresciuto a Londra. Si tratta di un folk horror di coproduzione italo-britannica, in cui Niada, qui al suo debutto, espande il suo omonimo cortometraggio del 2016.

La storia si svolge in una piccola casa isolata tra i boschi della calabria dove vive Rachel (Lydia Page), una ragazzina tenuta in isolamento dai genitori. Alla morte del padre Philip, la madre Carol (Julia Ormond), donna autoritaria e ossessiva, convince la figlia che attraverso riti esoterici potrà riportarlo in vita. Così, tra brevi escursioni nei boschi e l’uso di un antico corno cerimoniale, Rachel viene coinvolta in un rituale inquietante, mentre il corpo dell’uomo lentamente si decompone all’interno della casa. Nel frattempo, mentre l'improvvisa scomparsa dell'uomo inizia a destare sospetti tra gli abitanti del paese vicino, in questo clima di isolamento e tensione, il giovane Dan (Rocco Fasano) riesce a entrare in contatto con Rachel, insinuando dubbi che iniziano a incrinare le certezze imposte dalla madre.

Il film mi ha convinto. Ha una trama originale e un’ambientazione suggestiva. La storia ruota intorno a tre personaggi, una madre ossessiva incapace di accettare la morte del marito, una figlia divisa tra obbedienza e paura, e un ragazzo che finisce per incrinare una realtà fatta di credenze e rituali. Sul piano tematico il film affronta l’elaborazione del lutto trasformandolo in un incubo domestico, opprimente e asfissiante. È un mondo distorto e malato, dove l’ossessione per i batteri, il deterioramento della carne e la putrefazione restano sempre palpabili – non a caso il padre fa il macellaio. Il confine tra realtà e superstizione, sovrannaturale e follia, rimane costantemente sfocato, alimentando l’inquietudine e il dubbio e lasciando spazio di interpretazione agli spettatori, anche nel finale. Molto riuscita anche la scelta dell’ambientazione dove i boschi calabresi diventano uno spazio chiuso, quasi soffocante, che riflette l’isolamento dei personaggi. Anche il lavoro sul sound design, dove spicca il corno fatto di ossa, amplifica l’angoscia con il suo lamento disturbante. Molto brava Julia Ormond, ben affiancata dalla giovane Page, mentre il personaggio di Fasano, con il suo look da sfigato metallaro, l'ho trovato meno convincente e un po’ forzato.

Nonostante un ritmo che a tratti si dilata troppo e qualche passaggio rimasto in superficie, Home Education - Le regole del male è un horror interessante, curato, con suggestioni visive e sonore che lasciano il segno. Da tenere d'occhio questo Niada.

Film

Un film fatto per Bene

di Franco Maresco

Presentato all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, sono andato a vedere l’ultimo film di Franco Maresco, probabilmente il regista più corrosivo e dissacrante del nostro cinema contemporaneo. Con Daniele Ciprì ha dato vita a Cinico Tv, assurdo programma satirico degli anni novanta che quelli della mia generazione ricorderanno senz'altro – erano i tempi di Fuorio Orario, Avanzi, un periodo in cui il terzo canale della Rai aveva ancora il coraggio di rischiare, di lasciare spazio a linguaggi scomodi e sperimentali. Da lì arrivarono Lo zio di Brooklyn e il famigerato Totò che visse due volte, accolto da polemiche e censure per il suo sguardo blasfemo e senza compromessi. Negli anni duemila Maresco ha continuato a lavorare tra cinema e documentario, costruendo un percorso che non concede nulla allo spettatore se non la verità ruvida della sua visione. Conoscendo la sua fama, sapevo che non sarebbe stata una visione semplice, ma con la complicità di un paio di amici, ho deciso di vedermi Un film fatto per Bene.

Il film, girato come fosse un documentario, racconta la travagliata storia della realizzazione di un film su Carmelo Bene da parte di Franco Maresco. Prodotto dalla Lucky Red di Andrea Occhipinti tra incidenti, incomprensioni, ciak infiniti e ripetuti ritardi, le riprese vengono bruscamente interrotte in anticipo e il film rimane incompleto. Maresco accusa la produzione di “filmicidio” e sparisce dalla circolazione. A questo punto Umberto Cantone, suo amico e co-autore, si mette alla sua ricerca, contatta testimoni e collaboratori, ripercorrendo così la personalità di un regista ossessivo, nevrotico, nichilista e apocalitticamente pessimista.

Maresco firma un film metacinematografico, assolutamente autoreferenziale ma spietatamente critico con se stesso e con l’industria cinematografica. Un’opera consapevole di essere destinata a quattro gatti – o a pantegane intellettualoidi – ma che Maresco realizza perchè questo è l'unico modo per dare sfogo alla rabbia e all’orrore che prova per questo "mondo di merda". Un film fatto per Bene diventa così una sorta di (auto)analisi che prende avvio in una stanza d’albergo, prenotata ogni cinque o sei mesi per tagliarsi i capelli, per poi passare a un taxi guidato dal personaggio forse più esilarante, un autista che usa la preghiera come intercalare, fino agli spezzoni di un film incompiuto ambientati nella brulla Sicilia e in studi cinematografici. In mezzo, una partita a scacchi con la Morte di Bergman impersonata da un irresistibile Antonio Rezza – «ma lo sai come si gioca a scacchi, Peppino?» – e l’ascesa ai cieli di San Giuseppe da Copertino, con conseguente caduta. Il film finisce per spolverare ritagli della memoria in un percorso a ritroso che rievoca il sodalizio con Daniele Ciprì, Cinico Tv, Totò che visse due volte, tra materiali d’epoca e ricostruzioni girate per sembrare d’archivio.

Ne viene fuori un film autocelebrativo, sconclusionato, a tratti confuso, che non provoca, ma che riesce comunque a strappare risate – soprattutto nella prima parte – grazie ai suoi personaggi tragicomici. Qui non ci sono la disperazione e gli eccessi taglienti, ruvidi e blasfemi delle opere anni novanta, né l’impatto disturbante del miglior Maresco. In realtà non c’è neanche Carmelo Bene, ed è un peccato. Resta un film che diverte chi sa ridere delle tristezze altrui, ma che alla lunga sfianca. Consigliato solo a chi conosceun minimo l’autore. Per tutti gli altri, astenersi.

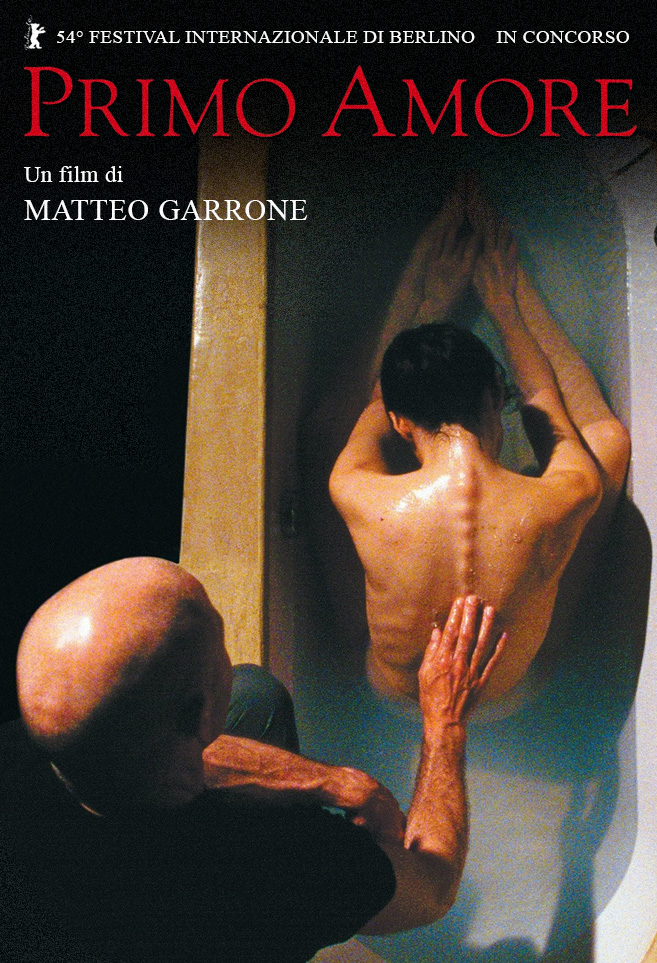

Primo Amore

di Matteo Garrone

Dopo il successo de L’imbalsamatore, che lo aveva imposto all’attenzione della critica come una delle voci più originali del nuovo cinema italiano, Matteo Garrone nel 2004 torna alla regia con Primo amore. Un titolo che potrebbe suggerire una storia sentimentale convenzionale ma che, al contrario, si ispira invece a un fatto di cronaca realmente accaduto alla fine degli anni novanta, narrato dal protagonista stesso nel libro "Il cacciatore di anoressiche".

La storia vede come protagonista Vittorio (Vitaliano Trevisan), un orafo vicentino, che incontra Sonia (Michela Cescon) ad un appuntamento al buio in una stazione degli autobus. La prima frase che pronuncia Vittorio è "ti immaginavo più magra". Nonostante il campanello di allarme e i dubbi sulla possibilità di riuscita del loro rapporto, i due iniziano a frequentarsi. Vittorio è attratto dalla dolcezza e l'intelligenza della ragazza ma è ossessionato dalla magrezza, il suo ideale di donna deve avere un corpo scheletrico. Sonia sembra essere attratta dal suo lato oscuro e sebbene percepisca qualcosa di dissonante in lui, accetta di dimagrire, quasi come un atto d’amore.

Quello che sembra un semplice sacrificio affettivo si trasforma gradualmente in una prigionia fisica. I due vanno a vivere insieme e Vittorio inizia a sorvegliare ossessivamente il peso di Sonia, imponendo regole di controllo estremo e nascondendole il cibo. Sonia smette di riconoscersi, vede il proprio corpo consumarsi e scivola in un incubo di deperimento e autodistruzione.

Primo Amore è la storia di due solitudini che si incontrano e si consumano dentro un’ossessione. Da un lato c’è un uomo malato, possessivo e violento, incapace di vivere un sentimento se non attraverso il controllo, dall’altro una donna fragile, che si lascia trascinare in una spirale di sottomissione psicologica fino a perdere se stessa. Dimagrendo, Sonia non perde soltanto il corpo ma anche la vitalità, l’identità e i luoghi affettivi che la definivano.

Il cuore del film sta proprio nel tentativo disperato di cambiare l’altro, di piegarlo a un ideale, di plasmarlo come fosse materia grezza. Non è un caso che Vittorio sia un orafo: la bilancia, la precisione maniacale e la ricerca della perfezione diventano simboli di un amore trasformato in ossessione. È così che il rapporto si fa lentamente perversione psicologica. Vittorio domina Sonia attraverso il controllo del corpo, mentre lei oscilla tra il desiderio di essere ammirata e quello di scomparire, divisa tra masochismo e bisogno di riconoscimento.

Molto brava la prova di Michela Cescon, che si è sottoposta pure ad un dimagrimento di quindici chili. Più debole la prova di Vitaliano Trevisan, che ha preso parte con Garrone alla sceneggiatura. Comprendo che il suo personaggio deve essere volutamente cupo e poco comunicativo, ma i suoi dialoghi sono spesso al limite del comprensibile, e non è tanto per il dialetto veneto. Sono biascicati, borbottii, confusi con i rumori di fondo. Magari sarà stata una scelta pure voluta ma io l'ho trovata penalizzante. Per la cronaca Trevisan pare avesse dei disturbi psichici e si è suicidato nel 2022.