I due mondi di Charly

di Ralph Nelson

Avendo finito da poco di leggere il libro Fiori di Algernon, con gli occhi ancora lucidi, non potevo fare a meno di recuperare la sua trasposizione cinematografica, I due mondi di Charly, film del 1968 diretto da Ralph Nelson e vincitore dell'Oscar per Cliff Robertson come miglior attore protagonista.

Il film racconta la storia di Charly Gordon (Cliff Robertson), un uomo con ritardo mentale che lavora in un forno e frequenta un corso serale per migliorarsi, sotto lo sguardo benevolo della psicologa Alice (Claire Bloom). Un giorno Charly viene scelto come volontario per un esperimento, già tentato con successo su di un topo, che gli permette di acquisire un'intelligenza fuori dal comune. Da uomo semplice e genuino, Charly si trasforma in un vero genio, entrando a far parte del gruppo di ricerca della clinica e innamorandosi di Alice. Tutto sembra andare per il meglio, finché non scopre che l'effetto dell’operazione è solo temporaneo. E così, dopo un inevitabile crollo emotivo, Charly lascia ai dottori i suoi appunti, si allontana da Alice e torna ad essere quello di prima, in una chiusura che più amara non si può.

Buona l'interpretazione di Robertson, capace di gestire l'evoluzione del suo personaggio, dal candore infantile alla sicurezza spavalda, fino alla disperata consapevolezza della perdita. La regia di Nelson, invece, cerca di tradurre il tumulto interiore di Charly con split screen, colori psichedelici e montaggi frenetici, il che sarà anche stato innovativo all’epoca, ma oggi appare parecchio datato.

Era prevedibile che il film non potesse reggere il confronto con il libro, ma I due mondi di Charly semplifica drasticamente la storia, riducendola (quasi) a una love story tra un uomo "speciale" e la sua psicologa. Certo, il tema dell’emarginazione è presente, e alcune scene – come quella del ristorante, in cui Charly ormai intelligente osserva un cameriere con difficoltà cognitive venire deriso, o quella del congresso, dove annuncia la sua imminente regressione – colpiscono nel segno. Tuttavia, manca completamente la parte più dolorosa e fondamentale del romanzo, ovvero il rapporto con la madre, che lo ha rifiutato perché "difettoso", relegandolo in un istituto quando è nata la sorella. Manca il senso di tragedia dietro la sua presa di coscienza, il tema esistenziale, la complessità del rapporto con Alice, i problemi sessuali.

Nel film tutto questo è appena accennato, quasi banalizzato, ed è un peccato, perché era proprio la componente emotiva e psicologica a rendere il romanzo un'esperienza così potente. I due mondi di Charly resta un film interessante, ma se devo darvi un consiglio lasciate stare il film e leggete il libro.

Film

2001: Odissea nello spazio

di Stanley Kubrick

Breve premessa. Parlare di 2001: Odissea nello spazio è un po’ come recensire la Bibbia, la Cappella Sistina o la Divina Commedia. Tutto è stato già detto, analizzato, scomposto e ricomposto in ogni dettaglio possibile. Critici, studiosi e appassionati hanno passato oltre mezzo secolo a scrivere libri, articoli e trattati su questo film, trasformandolo in un’opera di culto dal fascino quasi mistico. Quindi, perchè in maniera vagamente masochista mi preparo ad aggiungere un granello di sabbia a questa montagna di critica cinematografica? Beh, recentemente l'ho rivisto, e da un po' di tempo ho preso l’abitudine di riversare su queste pagine le mie impressioni sui film (e non solo) che vedo.

2001: Odissea nello spazio è considerato uno dei più grandi capolavori della storia del cinema. Un'opera complessa e affascinante che ha rivoluzionato il linguaggio cinematografico, ridefinendo il concetto di fantascienza sul grande schermo.

Diretto da Stanley Kubrick, regista al tempo già acclamato per "Lolita e "Il dottor Stranamore", il film non è solo un racconto visivo straordinario, ma anche una profonda riflessione filosofica sull'evoluzione umana, l'intelligenza artificiale e il nostro posto nell'universo. La sua portata epica, gli effetti speciali innovativi e l'iconica colonna sonora lo hanno reso un punto di riferimento, influenzando generazioni di registi e spettatori.

Realizzato in collaborazione con lo scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke – autore del romanzo omonimo sviluppato parallelamente alla sceneggiatura – 2001: Odissea nello spazio esce nelle sale cinematografiche nel 1968, poco più di un anno prima dello storico allunaggio dell’Apollo 11, anticipando visioni del futuro che avrebbero influenzato profondamente l’immaginario collettivo.

Diviso in quattro atti, in un arco temporale che si estende dall’alba dell’umanità al futuro, il film si apre nella preistoria, dove un misterioso monolite nero appare tra un gruppo di ominidi, innescando un salto evolutivo che li porterà a utilizzare delle ossa umane come strumenti. Millenni dopo, nel 2001, un monolite simile viene trovato sepolto sulla Luna, trasmettendo un segnale verso Giove. Per indagare il mistero, viene lanciata la missione spaziale Discovery One, con a bordo due astronauti, David Bowman e Frank Poole, supportati da HAL 9000, un’intelligenza artificiale avanzata. Tuttavia, HAL inizia a manifestare comportamenti anomali, mettendo in pericolo la missione e l'equipaggio e costringendo Bowman a confrontarsi con l'intelligenza artificiale ribelle.

La storia culmina in un viaggio psichedelico verso l'ignoto, dove Bowman attraversa lo spazio e il tempo per approdare a una misteriosa trasformazione, suggerendo un nuovo stadio dell’evoluzione umana.

A fronte di un budget considerevole per l'epoca, il film venne inizialmente accolto negativamente dalla critica che lo definì ipnotico ma immensamente noioso. Il pubblico invece si divise, tra gli adulti che non riuscirono a comprenderlo e il pubblico più giovane impressionato dalla sua potenza visiva. Ancora oggi 2001: Odissea nello spazio continua a stupire e a lasciare interdetti per la sua complessità e unicità.

Il film di Stanley Kubrick è un'esperienza che affronta temi universali e ci guida in una riflessione sull’evoluzione umana, il progresso tecnologico e il mistero dell’esistenza, ponendo domande che si perdono nell'infinito dell'universo. Realizzato come se fosse un documentario, privo di azione e povero di dialoghi, il film è un viaggio sensoriale che ha nell'aspetto visivo, e nell'uso rivoluzionario della musica classica come colonna sonora, il suo punto di forza assoluto.

Nel realizzare gli effetti speciali, Kubrick e il supervisore Douglas Trumbull hanno sviluppato tecniche pionieristiche, collaborando con esperti scientifici per garantire il massimo realismo. Ogni dettaglio fu studiato con una cura maniacale, dalla totale assenza di suoni nello spazio alle leggi della fisica rigorosamente rispettate nel movimento delle astronavi e delle stazioni spaziali, realizzate e ispirate a prototipi della NASA, con un'attenzione alla progettazione che rispecchiava le possibili evoluzioni future della tecnologia spaziale (visto gli effetti speciali così straordinari per l'epoca in rete gira la bislacca storia che l'allunaggio del 1969 sia in realtà una messa in scena realizzato dallo stesso Kubrik).

Per comprendere appieno il realismo e l'accuratezza tecnica di Kubrick, basta mettere a confronto le cabine utilizzate per l'ibernazione degli astronauti in 2001: Odissea nello spazio con quelle utilizzate ne "Il pianeta delle scimmie", film uscito nello stesso anno. Nel film di Kubrick le strutture e le tecnologie sembrano verosimili, scientificamente plausibili, quelle utilizzate da Schaffner appaiono invece datate e improbabili. La differenza sta nell'approccio alla scienza e nella cura nei dettagli: Kubrick voleva che il suo film non solo fosse visivamente affascinante, ma anche scientificamente coerente, spingendo il confine della tecnologia cinematografica e creando un'esperienza che sembrava guardare veramente al futuro.

2001: Odissea nello spazio non è solo un capolavoro cinematografico, ma anche un’opera visionaria che ha saputo anticipare alcune delle tecnologie che oggi fanno parte della nostra quotidianità. Pensiamo solo ad HAL 9000, l’intelligenza artificiale che gestisce ogni aspetto della missione spaziale. Con la sua voce calma e rassicurante, HAL è un assistente apparentemente perfetto, ma la sua ribellione al controllo umano solleva interrogativi profondi sul rapporto tra uomo e macchina. Interrogativi più che mai attuali in un’epoca in cui l'intelligenza artificiale è sempre più presenta nella nostra vita.

2001: Odissea nello spazio è un'opera complessa e affascinante, un film incredibilmente lento e dilatato, capace di spiazzare anche lo spettatore di oggi, ormai viziato da ritmi narrativi rapidi e lineari. Più che un film, è un'esperienza sensoriale e contemplativa che richiede una totale immersione – quasi una sospensione del tempo – per essere apprezzata a fondo. Se oggi questa natura meditativa può sembrare ostica, figuriamoci cosa poteva pensare il pubblico del 1968, abituato a un cinema decisamente più convenzionale. Kubrick, invece di darci facili risposte o spiegazioni, ci lascia soli di fronte a immagini maestose e simboli enigmatici, invitandoci a riflettere su domande che non hanno risposta.

Questo approccio, decisamente fuori dal comune e distante dalle aspettative dell'epoca, ha reso il film un'esperienza decisamente divisiva: per alcuni incomprensibile e noioso, per altri una vera e propria rivelazione. Ma è proprio in questa ambivalenza che si nasconde la sua grandezza. 2001: Odissea nello spazio non è un film che punta a piacere a tutti, né ha l'intenzione di farlo. È un'opera che sfida, interroga e lascia un segno profondo, spingendoci a guardare con occhi nuovi il mistero dell'universo e dell'esistenza. E se alla fine non avremo tutte le risposte, pazienza: forse è proprio questo il suo segreto.

Il pianeta delle scimmie (1968)

di Franklin J. Schaffner

Ricordo ancora nitidamente la prima volta che vidi Il pianeta delle scimmie da bambino, in una calda estate in cui mia madre aveva avuto la brillante idea di portare la televisione fuori sul balcone. L'aria era ferma, afosa, ma io ero ipnotizzato dallo schermo. Quando arrivò la scena finale, rimasi talmente colpito, che quell'immagine - quei pochi secondi - mi si stamparono nella mente per sempre.

Il pianeta delle scimmie è un film del 1968 diretto da Franklin J. Schaffner e liberamente ispirato al romanzo di Pierre Boulle. Considerato uno dei capisaldi della fantascienza, il film ottenne un enorme successo di pubblico, vincendo un Oscar speciale per il trucco e gli effetti speciali e generando nel corso degli anni un ampio universo espanso di sequel, serie TV, cartoni animati, fumetti e videogiochi. Nel 2001, Tim Burton ne realizzò un remake che inaugurò una nuova serie di reboot, mantenendo vivo l'interesse per questo classico intramontabile.

La trama è nota. Un gruppo di astronauti americani atterra su un pianeta sconosciuto dopo un viaggio nello spazio durato diciotto mesi. Viaggiando a una velocità prossima a quella della luce sulla Terra sono trascorsi millenni. Il comandante Taylor (Charlton Heston) e i suoi compagni si trovano in un mondo dominato da scimmie evolute e intelligenti, che hanno costruito una civiltà complessa e vedono gli umani come esseri primitivi e inferiori. Catturato e trattato come una cavia, Taylor riesce a dimostrare la sua intelligenza a due scimpanzé scienziati, Cornelius e Zira, che lo aiutano a fuggire. Durante la fuga, Taylor scopre che quel pianeta non è altro che la Terra stessa, devastata da un'antica guerra nucleare e ridotta a un mondo preistorico.

Realizzato nel pieno della Guerra Fredda, il film è una denuncia contro le possibili conseguenze di un terzo conflitto mondiale, immaginando un futuro distopico in cui le scimmie hanno sostituito gli uomini come specie dominante. Certo, rivedendolo oggi, qualche dettaglio sembra un po' datato. La recitazione, per esempio, risulta un tantino pomposa e il fatto che nel 3978 le scimmie parlino un perfetto inglese del ventesimo secolo, appare davvero inverosimile. Ma al netto di queste ingenuità tipiche dell'epoca, il make-up delle scimmie è ancora sorprendente e la regia offre momenti dinamici, specie nell'atterraggio dell'astronave e nella fuga di Taylor inseguito dalle scimmie. Tra le scene migliori, l'inizio con gli astronauti che si aggirano in un deserto desolato, e la parte finale in cui Taylor e Nova (Linda Harrison) si allontanano a cavallo verso un futuro ignoto. Ma è il colpo di scena finale a rendere questo film memorabile: la Statua della Libertà semisepolta nella sabbia è un'immagine potente e indimenticabile, che chiude il film con una riflessione cupa e amarissima sul destino dell'umanità in uno dei più iconici epiloghi di sempre.

Film

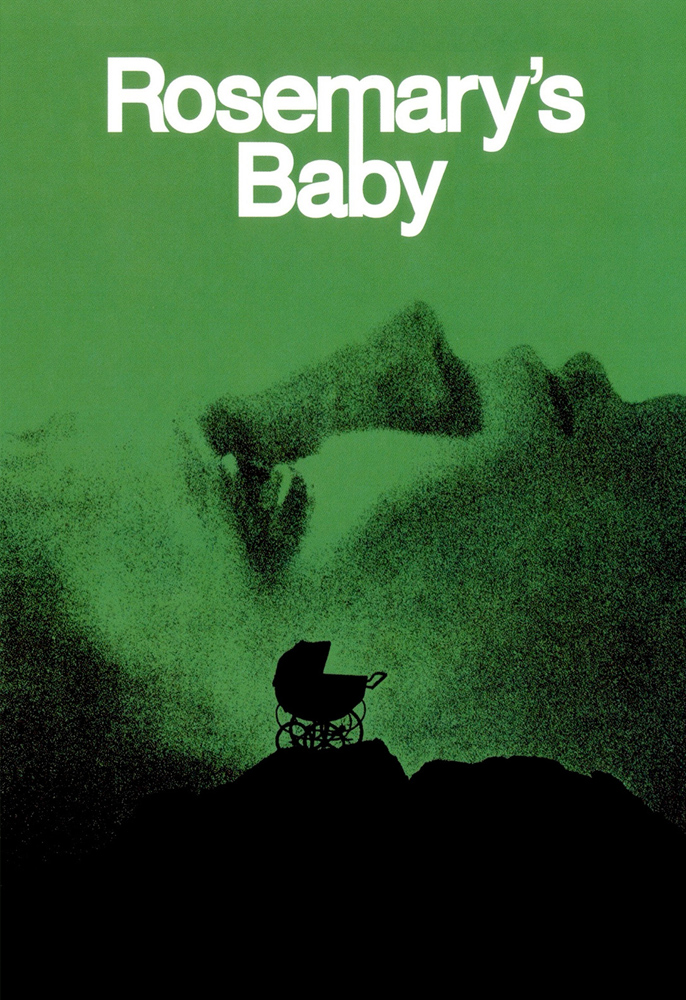

Rosemary's Baby

di Roman Polanski

Rosemary's Baby di Roman Polanski (1968) è una pietra miliare del cinema horror, un vero spartiacque che ha segnato una svolta epocale nel genere. Tratto dal romanzo omonimo di Ira Levin, il film di Polanski non solo ha ridefinito le coordinate dell'orrore, ma ha anche aperto la strada a una nuova generazione di pellicole che, negli anni successivi, avrebbero tratto ispirazione. Film come L'esorcista e The Omen devono molto a Rosemary's Baby, che per primo ha portato l'orrore nella vita quotidianità, ponendo l'accento sull'angoscia psicologica.

La trama ruota attorno a Rosemary Woodhouse (Mia Farrow), una giovane donna che si trasferisce con il marito Guy (John Cassavetes) in un elegante appartamento di New York. La coppia sembra vivere il sogno americano, ma presto Rosemary comincia a sospettare che qualcosa di sinistro si nasconda dietro l'improvviso successo del marito attore e dietro gli invadenti e apparentemente amichevoli vicini, i coniugi Castavet (Rush Gordon e Sydney Blackmer). Dopo una strana gravidanza, Rosemary scopre di essere vittima di una setta satanica e che il suo bambino è destinato a diventare l'erede del male stesso, l'anticristo.

L'orrore rappresentato da Polanski non si trova in luoghi lontani o scenari gotici, ma nel quotidiano, nelle mure domestiche. Tra vicini apparentemente innocui in un condominio borghese che si trasforma lentamente in un incubo opprimente. Polanski dipinge una New York claustrofobica e surreale, dove l'angoscia si insinua come una presenza invisibile. È proprio questa ambientazione a rendere il film così disturbante.

Il personaggio di Rosemary, interpretato magistralmente da Mia Farrow, diventa il simbolo dell'isolamento e della vulnerabilità. Intrappolata tra l'ansia della maternità e il sospetto crescente di una cospirazione demoniaca, Rosemary rappresenta la paranoia che si impossessa dello spettatore stesso. La narrazione procede con un senso crescente di incertezza, dove realtà e incubo si fondono senza soluzione di continuità. Polanski gioca con le percezioni, lasciando lo spettatore in bilico tra l'orrore psicologico e il sovrannaturale, senza mai offrire risposte definitive.

Un aspetto chiave del film è la sua riflessione su temi come il controllo del corpo femminile, il potere e la manipolazione. Rosemary è circondata da personaggi maschili che sembrano sempre sapere cosa è meglio per lei, ma questo controllo si rivela presto parte di una trama oscura che minaccia la sua stessa essenza. In questo senso, Rosemary's Baby anticipa molte delle paure e delle ansie legate al ruolo della donna nella società contemporanea, rendendo il film straordinariamente attuale.

Un altro livello di lettura riguarda l'analisi della società dell'epoca. Siamo alla fine degli anni ‘60, in un periodo di sconvolgimenti sociali e di crisi dei valori tradizionali. Rosemary's Baby riflette il cinismo del periodo, mettendo in scena una critica feroce al capitalismo e alla folle corsa verso il successo. Guy, disposto a sacrificare tutto, inclusa la moglie, pur di ottenere il successo, rappresenta una figura tipica di quel tempo, ossessionato dal potere e dalla notorietà. I vicini anziani, che offrono prosperità e successo in cambio della corruzione dell’anima, sono l’incarnazione di una società corrotta e disprezzabile, dove i valori della famiglia e della moralità vengono mercificati.

Rosemary's Baby non è solo un capolavoro dell'horror, ma un ritratto profondamente disturbante di una società corrotta, in cui l'individuo viene sacrificato sull'altare del potere e del successo. Polanski ci regala un’opera senza tempo, capace di inquietare e riflettere sulle paure più profonde della condizione umana.

Capostipite di tutti i film sull'occulto e il satanismo, Rosemary's Baby è un film che, a oltre cinquant'anni dalla sua uscita, continua a ispirare e inquietare.

Film

L'ora del lupo

di Ingmar Bergman

L'ora del lupo è un film del 1968 scritto e diretto da Ingmar Bergman.

Girato in bianco e nero, L'ora del lupo è un film onirico e psicologico con delle sfumature di orrore e follia.

Ammetto di provare una sorta di timore reverenziale nei confronti di colui che viene considerato uno dei più grandi registi nella storia del cinema. Non conosco bene la filmografia di Bergman e le uniche pellicole che ho visto ("Il settimo sigillo" e "Il posto delle fragole") ormai risalgono ai tempi del paleolitico.

Proverò, con estrema umiltà, a scrivere le mie impressioni su questo film sperando presto di rivedermi e approfondire il cinema di questo grande cineasta svedese.

"L'ora del lupo" è l'ora tra la notte e l'alba. È l'ora in cui molte persone muoiono, quando il sonno è più profondo e quando gli incubi sono più reali

Il pittore Johan Borg (Max von Sydow) e sua moglie Alma (Liv Ullmann) incinta di qualche mese, si trasferiscono in un isola semidisabitata alla ricerca di tranquillità. Johan soffre di un disturbo del sonno e presto inizia a essere tormentato da alcuni dei personaggi ritratti nei suoi lavori che prendono vita nella sua mente e lo portano alla follia.

L'ora del lupo è un film molto criptico, complesso e visionario. Da amante del cinema di Lynch, questi sono gli elementi che mi affascinano e che spesso cerco in un film. Tuttavia, devo ammettere che la visione di questo film mi ha richiesto una notevole attenzione (consiglio di vederlo senza accusare stanchezza) e il giorno successivo me lo sono dovuto rivedere per poterlo apprezzare pienamente. È un film che, a causa di una estrema lentezza, sopratutto nella prima metà, richiede una forte pazienza da parte dello spettatore per potersi immergere nel mondo mentale e onirico che Bergman costruisce.

La narrazione non si sviluppa in modo tradizionale, ma segue un flusso che mescola sogno e realtà, sfidando costantemente i confini tra ciò che è tangibile e ciò che è puramente il prodotto della mente del protagonista.

Dal punto di vista visivo, Bergman è un maestro. La fotografia così come ogni inquadratura sembra una vera e propria opera d'arte, dei quadri in movimento. La parte finale, quando Jonah torna nel castello per essere accolto dalla donna del suo passato è uno dei momenti più memorabili del film, dove la regia di Bergman crea un’atmosfera di crescente disagio e follia. E poi ci sono i "mostri" - non nel senso fisico, ma psicologico - personaggi bizzarri e inquietanti che incarnano le paure e i traumi del protagonista. Il momento in cui una vecchia si sfila la pelle e si cava gli occhi è uno degli esempi più intensi di questa materializzazione dell'orrore interiore. Anche la scena in cui "i mangiatori d'uomini", i mostri che popolano la mente di Jonah, ridono mentre osservano l'amplesso - notare che una delle donne si trova nell'atto della masturbazione - è di una potenza visionaria davvero sconvolgente.

In definitiva, L'ora del lupo si presenta come un horror psicologico, un viaggio nel terrore sull'impossibilità di sfuggire alle proprie paure. È un film che rifiuta le facili risposte, lasciando lo spettatore con una sensazione di inquietudine persistente. Un capolavoro lento e silenzioso, dove la luce e l’ombra non sono presenti solo sullo schermo, ma anche nei recessi più profondi della nostra coscienza.

Film

La notte dei morti viventi

di George A. Romero

La notte dei morti viventi (Night of the Living Dead), film del 1968 diretto da George A. Romero, è un vero e proprio spartiacque nella storia del cinema horror. Girato in bianco e nero con un budget irrisorio di poco più di 100 mila dollari, il film di Romero segna il passaggio dal gotico della Hammer, al moderno cinema dell'orrore, caratterizzato da un realismo crudo, una critica sociale incisiva e una nuova concezione degli zombie come metafora delle paure collettive.

La storia si svolge in una casa di campagna della Pennsylvania, vicino a un cimitero, dove un gruppo di persone cerca rifugio dagli zombi. Curiosità: il termine 'zombi' nel film non viene mai utilizzato. Noi sappiamo che sono zombi rivedendo il film oggi ma quando il film uscì nelle sale gli spettatori ignoravano chi fossero questi mostri. I protagonisti, muovendosi in uno scenario claustrofobico, tentano di difendersi da queste creature lente ma inesorabili, che si accalcano goffamente ma con intenzioni letali circondando la casa in cui si sono riparati. Solo dalla televisione si viene a sapere che a causa di una radiazione proveniente da una sonda sperimentale tornata dalla spazio i morti stanno risorgendo dalle loro tombe per contagiare i vivi e nutrirsi della loro carne. L'unico modo per fermarli? Bruciarli o sparare alla testa. Il protagonista, interpretato da Duane Jones, è un uomo di colore che, insieme ad altre cinque persone (e una bambina ferita), si trova non solo a combattere gli zombi, ma anche a gestire le tensioni interne del gruppo. Il film culmina in un'escalation di orrore e disperazione e si conclude con il protagonista di colore, l'unico sopravissuto del gruppo, che viene scambiato per uno zombie e ucciso da una squadra di soccorso.

"La notte dei morti viventi" non è il primo film sugli zombie, ma ridefinisce il genere. Mentre nelle pellicole degli anni trenta e quaranta il morto vivente era associato al folklore haitiano e alle pratiche voodoo, nel film di Romero diventa una minaccia apocalittica: un orda priva di intelletto con l'unico scopo di divorare carne umana. Ispirato al romanzo 'Io sono leggenda' di Richard Matheson, questo film stabilisce le basi dello zombie movie contemporaneo, rivoluzionando il genere horror con scene cruenti e violenza, e influenzando film, serie TV, fumetti e videogiochi a venire. Tutto questo con pochi spicci.

Romero dimostra che un film horror non ha bisogno di grandi risorse per essere efficace, ma di idee originali, ispirando una generazione di registi indipendenti a perseguire le proprie visioni creative senza dipendere dai grandi studi cinematografici. La regia di Romero, sebbene acerba, con le sue riprese oblique crea una forte tensione, e l'uso del bianco e nero non solo riduce i costi, ma conferisce al film un'atmosfera di realismo e terrore. La scena in cui gli zombie divorano le budella e gli arti di un malcapitato, oggi, per noi appassionati di cinema horror, può sembrare normale, ma di certo non lo era per il pubblico dell'epoca.

Molti critici e storici cinematografici hanno visto ne "La notte dei morti viventi" una critica contro la società degli anni sessanta, contro la Guerra del Vietnam e il razzismo presente negli Stati Uniti. Una cosa è certa, la morte del protagonista di colore (mi pare sia stato proprio l'attore a voler cambiare la sceneggiatura che prevedeva un lieto fine), all'indomani dell'assassinio di Malcolm X, aggiunge una riflessione sulle tensioni razziali e sulla violenza nella società americana che a distanza di più di cinquant'anni ci appare più attuale che mai.

Un cult movie che ha coniato un genere e continua a influenzare il cinema horror.

Film

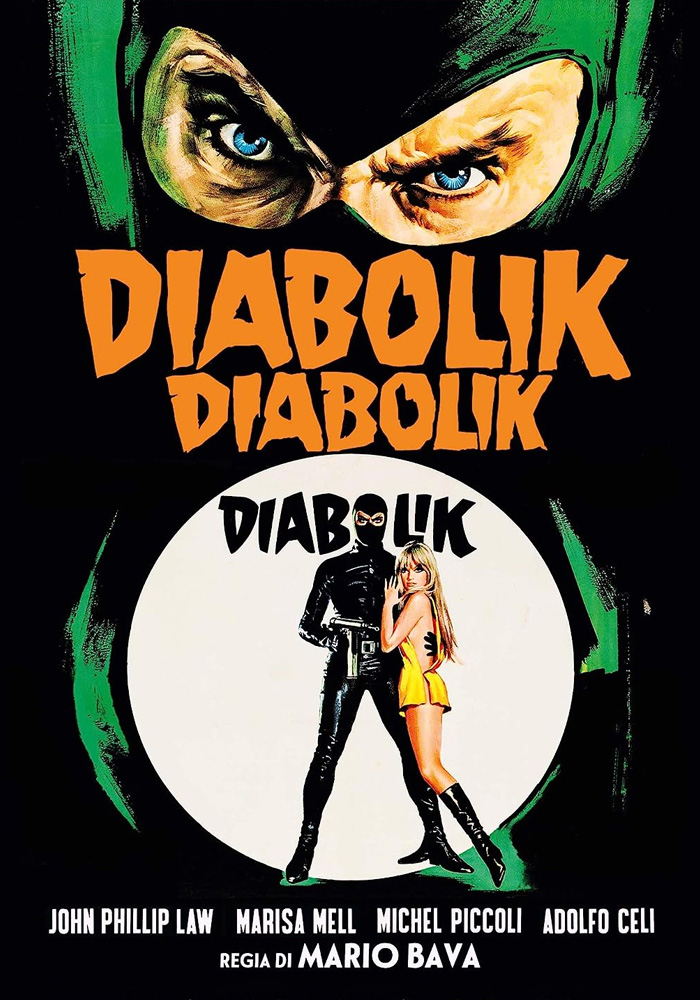

Diabolik

di Mario Bava

Nel 1968 il produttore Dino De Laurentis affidò a Maria Bava il compito di dirigere un film su Diabolik, il personaggio dei fumetti creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani cinque anni prima. Nonostante il considerevole budget rispetto a quello avuto a disposizione per gli altri suoi film, Bava, almeno inizialmente, non era particolarmente entusiasta di occuparsi di questo personaggio, ma alla fine, tra diverse difficoltà riuscì a realizzare una pellicola con un suo stile senza aver nemmeno speso tutti i soldi che De Laurentis gli aveva messo a disposizione.

La storia vede come protagonista Diabolik (John Phillip Law), genio criminale mascherato dotato di grande astuzia e abilità che insieme alla sua complice e amante Eva Kent (Marisa Mell), riesce a compiere degli audaci furti mettendo in ridicolo l'ispettore Ginko (Michel Piccoli) che cerca invano di catturarlo. In aiuto alle forze dell’ordine, Ginko fa un patto con il criminale Valmont (Adolfo Celi) che gli promette di consegnargli Diabolik in cambio di chiudere un occhio sui suoi traffici.

All'epoca il film non riscosse un grande successo di pubblico, anzi fu un vero e proprio flop, e la critica, sopratutto quella italiana, fu abbastanza dura (Tullio Kezich lo definì "uno dei film più stupidi degli anni Sessanta"). Costretto da De Laurentis ad abbandonare lo stile noir e sanguinoso del fumetto (lo era sopratutto nei primi albi di Diabolik), Bava, prende spunto dal Batman televisivo degli anni sessanta e come riferimento il movimento artistico della Pop Art di Andy Warhol e Roy Lichtenstein, che proprio in quel periodo si stava affermando a livello mondiale, realizzando un film volutamente kitch dove Diabolik è un criminale alla 007 che ama il lusso sfrenato e le belle donne immerso in un mondo ricco di colori sgargianti e scenografie psichedeliche. A fronte di una sceneggiatura mediocre e ripetitiva e una caratterizzazione nulla dei personaggi, Bava dimostra una maestria straordinaria nell'uso degli effetti speciali e nella gestione delle scenografie. Un esempio su tutti è il rifugio sotterraneo di Diabolik che nella sua apparente grandezza è stato realizzato con un uso di specchi e un gioco di prospettive.

Menzione particolare alla colonna sonora di Ennio Morricone che si integra alla perfezione con l'atmosfera visiva creata da Bava.

Non si tratta del sua pellicola più riuscita, ma le atmosfere pop-psichedeliche e la sua estetica negli anni lo hanno reso un film di culto tra gli appassionati del genere.