La fontana della vergine

di Ingmar Bergman

La fontana della vergine è uno dei film più crudi ed emotivamente intensi di Ingmar Bergman. Non viene sempre citato tra i suoi capolavori assoluti, nonostante l’Oscar come miglior film straniero, forse perché è una sorta di fiaba nera, un Cappuccetto Rosso rielaborato a dramma teologico brutale. Ispirato a una ballata svedese del XIII secolo e scolpito in un bianco e nero che sembra inciso nella pietra, resta a mio avviso una delle opere più sottovalutate del regista. Un film che interroga senza sconti il silenzio di Dio davanti alle nefandezze dell’uomo, la pulsione della vendetta e il significato stesso della giustizia.

Nella Svezia medievale, il proprietario terriero Töre (Max von Sydow) chiede alla giovane figlia Karin (Birgitta Pettersson) di raggiungere una chiesa lontana per portare dei ceri alla Madonna, secondo una tradizione riservata a una ragazza vergine. Ad accompagnarla c’è Ingeri, una serva pagana attraversata da un’invidia silenziosa verso la purezza della giovane. Durante il viaggio attraverso i boschi le due si separano e Karin incontra tre pastori, due uomini e un ragazzino. Un incontro che, da gesto di ospitalità ingenua, si trasforma rapidamente in tragedia. I due uomini violentano e uccidono la ragazza mentre Ingeri, nascosta nei dintorni, assiste senza intervenire. Gli assassini, portando con sé gli abiti insanguinati di Karin, cercano rifugio proprio nella fattoria di Töre, che li accoglie ignaro secondo le usanze cristiane. Quando la madre Märeta riconosce quegli indumenti, la verità emerge e Töre sceglie la vendetta, entrando in conflitto diretto con la propria fede. Il mattino seguente, nel luogo in cui viene ritrovato il corpo di Karin, sgorgherà miracolosamente una sorgente d’acqua pura.

La fontana della vergine potrebbe essere considerato, con una certa dose di provocazione, il capostipite nobile di quel genere cinematografico che diventerà noto come "rape and revenge". Ma se i suoi eredi – pensiamo all'esplicito L'ultima casa a sinistra di Wes Craven del 1972 o agli eccessi del cinema exploitation italiano – vireranno verso una violenza spesso compiaciuta ed eccessiva, Bergman sposta il discorso su un piano morale e spirituale, trasformando la vendetta in una questione di colpa, fede e responsabilità.

Il bianco e nero di Sven Nykvist è di una potenza visiva impressionante. Ogni inquadratura oscilla tra il quadro preraffaellita e il ritratto medievale, restituendo un medioevo freddo, sporco e autenticamente ostile. La messa in scena è essenziale, quasi minimale. Bergman lavora per sottrazione, affidandosi a silenzi e sguardi che parlano più di qualsiasi dialogo. La scena della violenza, pur evitando l’esplicito, conserva una carica traumatica devastante, perché mette in scena l’irruzione del male nell’innocenza senza alcuna protezione.

Il film esplora il conflitto tra cristianesimo e paganesimo in un territorio spirituale ancora instabile dove le antiche divinità nordiche non hanno del tutto ceduto il passo al Dio cristiano. Töre è un uomo devoto, ma quando decide di vendicare la figlia abbandona ogni principio di perdono per abbracciare un codice di giustizia arcaico e brutale. La vendetta è fredda e spietata, e Bergman rifiuta qualsiasi consolazione morale. Il miracolo finale della sorgente resta ambiguo, forse un segno di grazia, forse un’illusione, di certo non una cancellazione del dolore. La colpa resta, incisa come la pietra da cui sgorga l’acqua.

La fontana della vergine probabilmente non è il suo lavoro più personale –Bergman stesso definì il film "una miserabile imitazione di Kurosawa" – ma è un'opera capace di condensare in forma pura le sue ossessioni più profonde. Un racconto in cui la fede non salva, la violenza non redime e il miracolo non consola davvero.

Film

Il volto

di Ingmar Bergman

In uno dei periodi più turbolenti della sua vita, segnato da tensioni artistiche e complicazioni sentimentali, Ingmar Bergman scrive e dirige Il volto — Ansiktet in originale, noto anche come The Magician. È uno dei suoi film più misteriosi e ambigui, un’opera sospesa tra teatro e cinema, illusione e realtà. Girato in un elegante bianco e nero, Il volto prende le forme di un dramma teatrale con venature da commedia grottesca, toccando temi come l’identità, la finzione e il dualismo tra razionalità e magia.

Siamo nella Svezia di inizio Ottocento. Una compagnia itinerante di illusionisti, venditori di magie, ipnosi e filtri curativi, guidata dall’enigmatico Vogler (Max von Sydow), giunge alle porte di Stoccolma a bordo di una carrozza. Alla dogana, Vogler e i suoi compagni – tra cui Manda (Ingrid Thulin), la moglie travestita da giovane assistente, la vegliarda nonna e l’affabulatore Tubal – vengono fermati e condotti in un palazzo per ordine della polizia. Per poter esibirsi, devono ottenere un lasciapassare e sottoporsi a una sorta di “esame” da parte di Vergerus (Gunnar Björnstrand), un medico scettico e nemico delle superstizioni, affiancato da un poliziotto ipocrita e da un governatore annoiato, ma affascinato dal richiamo dell’ignoto.

Il volto è un film che mette in scena un duello invisibile. Da una parte l’ignoto, la superstizione, la fascinazione per l’inspiegabile. Dall’altra la scienza, la ragione, l’ossessione per il vero. Bergman prende questi due mondi e li fa scontrare senza indicarci mai da che parte stia la verità. Anzi, fa di tutto per confondere le carte. A tratti sembra schierarsi con la magia, altre volte con la logica più spietata, ma più spesso si diverte a togliere la maschera a entrambi.

La tensione tra Vogler, il mesmerista silenzioso, e Vergerus, il medico razionalista, è il motore narrativo del film. Ma attorno a loro si muove una galleria di personaggi che sembrano usciti da un piccolo teatro dell’assurdo. Tutti nascondono qualcosa, e nel momento in cui le maschere iniziano a cadere emerge l'amara verità che nessuno è davvero ciò che sembra. La maga è solo una truffatrice. Il capo della polizia un mediocre autoritario. Vogler, alla fine, non è un uomo dai poteri straordinari, ma un povero artista spaventato, vulnerabile, lontanissimo dall’aura mitica che si era costruito. Persino Vergerus, l’incarnazione della razionalità, crolla sotto il peso di uno scherzo ben orchestrato, lasciando trapelare una crisi interna che non può più essere nascosta dietro il rigore della scienza.

Dal punto di vista visivo, Il volto è un piccolo gioiello. La fotografia in bianco e nero di Gunnar Fischer amplifica l’ambiguità del film, muovendosi tra chiaroscuri teatrali, inquadrature strette e spazi angusti che mettono i personaggi sotto pressione. Le sequenze ambientate nell’attico sembrano uscite da un horror espressionista. Bravi anche gli interpreti con un Max von Sydow perfetto nel ruolo di silenzioso illusionista, quasi disumano nel suo pallore. Sembra un vampiro.

Il volto è un film in bilico fra il drammatico e il surreale, tra grottesco e ironia. Le sottotrame sentimentali che coinvolgono i membri della compagnia e le domestiche del palazzo contribuiscono ad alleggerire la pellicola.

Bergman costruisce un'opera ambigua e stratificata che riflette sul potere dell’illusione, sull’identità dell’artista e sull’inevitabile bisogno umano di maschere.

Lasciami entrare

di Tomas Alfredson

Lasciami entrare, film del 2008 diretto da Tomas Alfredson, è probabilmente il mio film preferito sui vampiri del 21esimo secolo. Tratto dall’omonimo romanzo di John Ajvide Lindqvist - che conservo da tempo in libreria, ancora da leggere - è una produzione svedese che reinventa il mito del vampiro con grazia e crudeltà, raccontando una storia di solitudine, orrore e tenerezza, filtrato attraverso lo sguardo disarmato di due bambini.

Svezia, inverni lunghi e silenziosi. Oskar (Kåre Hedebrant) ha dodici anni, vive con la madre in un quartiere periferico di Stoccolma e passa le giornate a immaginare vendette contro i bulli che lo tormentano a scuola. Una sera, nel cortile del suo palazzo, incontra Eli (Lina Leandersson), una coetanea appena trasferitasi nell'appartamento accanto. È strana, pallida, con un odore insolito e, nonostante il gelo, indossa solo una t-shirt. Tra i due nasce un’amicizia timida, fatta di parole sussurrate, incontri notturni e un’innocenza che si macchia presto di sangue. Perché Eli non è una bambina qualunque. E' una vampira, e intorno a lei iniziano a moltiplicarsi i cadaveri.

Proprio nell’anno in cui Twilight invadeva il grande schermo con la sua versione patinata e adolescenziale del vampiro romantico, Lasciami entrare arrivava silenzioso e gelido dalla Svezia esplorando con delicatezza e pudore temi come la difficoltà di crescere, il doloroso passaggio dall’infanzia all’adolescenza, la diversità, e la scoperta della sessualità. Il sangue scorre, ma senza mai diventare spettacolo.

Oskar è un dodicenne fragile e solitario, figlio di genitori divorziati e privo di veri punti di riferimento. La madre, assente dietro la maschera di una routine affettuosa, e il padre, distante e distratto, lasciano il ragazzo a combattere da solo contro il bullismo dei coetanei e il senso di esclusione che lo accompagna ogni giorno. Isolato e pieno di rancore, Oskar sviluppa un morboso interesse per la cronaca nera e le armi da taglio, immaginando vendette che non riesce a compiere. A rompere questo vuoto arriva Eli, così diversa, eppure stranamente simile a lui. Eli è una creatura millenaria intrappolata nel corpo di una bambina, capace di uccidere con lucidità ma anche di comprendere la solitudine meglio di chiunque altro. Anche lei è un’emarginata, condannata a vivere ai margini del mondo, senza amici né famiglia, accompagnata solo da un anziano tutore con cui condivide un rapporto ambiguo, fatto più di necessità che di affetto.

Il legame tra Oskar ed Eli nasce nel silenzio, si costruisce lentamente, fatto di messaggi in codice, carezze e gesti trattenuti. La loro relazione resta sospesa in una zona grigia, ambigua, mai esplicitamente sessuale, ma percorsa da una sottile tensione che mescola innocenza e desiderio, fragilità e attrazione. Tra i due protagonisti il maschile e il femminile si confondono. Lui, biondo, efebico, vittima. Lei, dai tratti più duri, i capelli scuri, lo sguardo imperscrutabile e la sicurezza di chi ha già visto troppo. A un certo punto Eli dice chiaramente: “Non sono una ragazza”. Più tardi, in un'inquadratura fugace e discreta, si intravede una cicatrice all’altezza del sesso, possibile traccia di una mutilazione. Un dettaglio che aggiunge un ulteriore livello di ambiguità, aprendo domande sull'identità di Eli, sul genere, sul corpo, sul modo in cui l’amore riesce a esistere al di là di ogni definizione.

La loro unione nasce così, tra due esseri feriti, due sopravvissuti — uno al mondo, l’altra al tempo. Ma la loro storia è destinata a incupirsi, perché l’amore, proprio come il vampirismo di Eli, è una forma di dipendenza. Una necessità che consuma. Nel finale, quando li ritroviamo su un treno, in apparente fuga libera verso il futuro, appare evidente che sarà lui a nutrire Eli, a proteggerla, a portarla con sé di città in città, fino alla vecchiaia e alla morte. Prenderà il posto dell’anziano tutore che, troppo stanco e ormai inutile, ha scelto di togliersi la vita per amore o per disperazione. L’orrore di questo verdetto resta sommerso, sussurrato, eppure palpabile. È un orrore malinconico, quasi romantico, che ti porta a pensare che, in fondo, l'amore non sia altro che una promessa silenziosa di sacrificio portata avanti fino alla fine.

Lasciami entrare - il cui titolo richiama una regola della mitologia vampirica, secondo cui un vampiro può varcare la soglia solo se invitato - ritrae con rigore una Svezia suburbana, invernale, spoglia e silenziosa, dove il buio scende presto e il gelo sembra avvolgere anche i rapporti umani. La regia sobria di Alfredson lavora per sottrazione, evitando ogni enfasi e affidandosi ai silenzi, ai dettagli, agli sguardi. Straordinari i due giovani protagonisti, capaci di restituire tutta la delicatezza e l'ambiguità dei personaggi. La sceneggiatura firmata dallo stesso autore del romanzo, e la fotografia fredda e misurata di Hoyte van Hoytema completano un’opera che somiglia a un racconto di formazione, attraversato però da una lama sottile di orrore. Un horror che non punta alla paura fine a se stessa, ma usa il vampirismo come metafora per raccontare l’emarginazione, la solitudine, e il bisogno disperato di legami.

Ah, dimenticavo, hanno fatto il solito remake americano. Da evitare.

Film

Il posto delle fragole

di Ingmar Bergman

Scrivere qualcosa su un film di Ingmar Bergman, mi da sempre una sensazione di inadeguatezza. Se il film in questione è Il posto delle fragole, la soggezione cresce ancora di più.

Senza elencare tutti i premi e i riconoscimenti (li potete trovare facilmente su Wikipedia), dirò solo che Il posto delle fragole è un capolavoro senza tempo. Un’opera intima e introspettiva che cattura quel momento fragile della vita in cui si compie un bilancio esistenziale, si guarda indietro e si cerca di mettere ordine al disordine. Un poema visivo che mescola dolcezza e malinconia, sogno e realtà, vita e presagio di morte. Nulla è mai perduto e Bergman ce lo insegna.

Il professor Isak Borg (Victor Sjöström), medico in pensione, deve recarsi a Lund per ricevere un prestigioso riconoscimento accademico. Invece di prendere l’aereo, decide di affrontare il viaggio in auto, insieme alla nuora Marianne (Ingrid Thulin). Quello che inizia come un semplice tragitto si trasforma presto in un pellegrinaggio interiore: lungo la strada, Isak rivive sogni, ricordi d'infanzia e incontri simbolici che lo costringono a fare i conti con se stesso, con le sue scelte, con l’aridità emotiva che ha lasciato dietro di sé. Tra una sosta e l’altra — una casa che non c’è più, tre giovani autostoppisti, una coppia che litiga — il viaggio si fa via via più onirico e personale, fino a diventare una resa dei conti con la propria memoria. E in fondo, forse, anche una timida riconciliazione col passato.

Nonostante i simbolismi, presenti come in tutti i film di Bergman, Il posto delle fragole è uno dei suoi film più accessibili, forse uno dei più lirici, delicati e coinvolgenti.

E' un viaggio on the road alla ricerca del tempo perduto, un viaggio interiore tra sogni inquieti, ricordi sbiaditi, persone amate e perdute.

L'incubo iniziale è magistrale. Un incubo, avuto la notte prima di partire, in cui il nostro protagonista vaga in una città silenziosa, deserta e illuminata, dove il tempo ha smesso di funzionare. L'orologio sul lampione è privo di lancette così come il suo orologio da tasca. Si sente un tichiettio rimbombante - e nella mia testa subito echeggia Times di pinkfloidiana memoria. Compare un uomo con un cappello di spalle. Quando si volta l'uomo, senza occhi né bocca, cade a terra afflosciandosi su se stesso. Poi, in un’atmosfera irreale, un carro funebre trainato da due cavalli, senza alcun cocchiere si schianta contro un lampione, rovesciando una bara sul selciato. Quando Borg si china per esaminare la bara aperta, una mano lo afferra tirandolo a sé, riconoscendo nel volto del morto il proprio volto. Più tardi, durante il viaggio, Borg confiderà alla nuora che da qualche tempo fa sogni strani, come se volesse dire a se stesso qualcosa che non vuole ascoltare da sveglio. Che è morto pur essendo vivo.

Il protagonista, interpretato dal leggendario Victor Sjöström (regista del capolavoro Il carretto fantasma, che Bergman considerava un mentore), è un anziano medico in pensione, chiuso in una corazza di buone maniere e misantropia. Una sorta di Scrooge dickensiano, ma più trattenuto ed educato. Il suo nome, "Isak Borg", tradotto dallo svedese può suonare come “fortezza di ghiaccio” e condivide le iniziali con lo stesso Bergman. Ma il regista ha dichiarato più volte che Borg non è un suo alter ego, bensì un ritratto del padre. Un uomo freddo, distante, che ha sacrificato il contatto umano in nome di un’immagine rassicurante di sé. La nuora, personaggio bellissimo e sfumato, lo inchioda fin da subito: “un egoista che si nasconde dietro la sua bonarietà e i suoi modi raffinati.”

Il viaggio da Stoccolma a Lund è solo un pretesto per raccontare una vita intera. In ogni sosta, Borg incontra qualcosa che lo riguarda: la giovinezza perduta, l’amore non vissuto, il rancore che ha lasciato crescere nei rapporti familiari, la madre che è ancora viva ma più fredda di lui, il figlio Evald bloccato tra il cinismo e una tristezza trattenuta.

Ma il film non è un funerale. È un gesto di riconciliazione. La parabola di Isak è quella di un uomo che si guarda finalmente allo specchio, senza schermi. Scopre di essere ancora vivo. Scopre che la maschera che ha indossato per tutta la vita non era una protezione, ma una prigione. E che forse, alla fine, si può ancora sussurrare una parola gentile, regalare un gesto di tenerezza, lasciare uno spiraglio aperto.

Il finale è pieno di grazia. Isak conversa con la governante, quella figura ruvida e amorevole che gli è rimasta accanto come un’ombra fedele. Lei gli dice, con un sorriso: "Lascio la porta socchiusa. Se ha bisogno di qualcosa, sa dove trovarmi". E forse è lì, in quella frase semplice, che il professor Borg trova finalmente il suo posto delle fragole: un luogo non reale, ma emotivo. Un angolo della memoria in cui poter riposare, senza più difese.

Girato in un bianco e nero straordinario che esalta i contrasti e la densità degli spazi, Il posto delle fragole è diretto con mano magistrale, scritto con delicatezza e lucidità, interpretato con una profondità rara.

Un capolavoro che riesce a essere profondo con leggerezza.

Da rivedere a distanza di anni.

Il settimo sigillo

di Ingmar Bergman

Il settimo sigillo è probabilmente il film più conosciuto di Ingmar Bergman. Non necessariamente il più intimo né il più complesso, ma di certo il più rappresentativo. L’opera che ha consacrato il regista svedese sulla scena internazionale e che ha impresso alcune delle sue immagini più potenti nell’immaginario collettivo.

La partita a scacchi con la morte, i paesaggi spogli battuti dal vento, lo sguardo inquieto dei protagonisti, tutto in questo film è diventato simbolo, omaggiato e parodiato fino a farsi mito.

Nel cuore di un Medioevo devastato dalla peste e dalla disperazione, il cavaliere Antonius Block (Max von Sydow), insieme al suo fedele scudiero (Gunnar Björnstrand), fa ritorno in Svezia dopo anni di crociate. Ma ad attenderlo sulla spiaggia non c’è la pace, bensì la Morte in persona, venuta a reclamare la sua anima. Deciso a guadagnare tempo per trovare un senso all’esistenza e alla fede perduta, il cavaliere sfida la Morte a una partita a scacchi. Il loro duello diventa il filo conduttore di un viaggio attraverso un paesaggio desolato e simbolico, popolato da contadini superstiziosi, flagellanti, attori erranti, donne accusate di essersi concessa al diavolo e uomini senza Dio. Un pellegrinaggio terreno e spirituale, tra la paura dell’Apocalisse e il desiderio di redenzione.

Il settimo sigillo nasce come trasposizione cinematografica di un’opera teatrale scritta dallo stesso Bergman per i suoi studenti, ispirata agli affreschi delle chiese contadine svedesi, dove la Morte danza con i vivi accompagnandoli in silenzio verso la fine.

Non stupisce, quindi, che il film porti con sé un’impronta teatrale, fatta di dialoghi intensi e situazioni emblematiche, quasi da sacra rappresentazione. A tratti sembra di assistere a un dramma shakespeariano, ma più spoglio, più essenziale, e soprattutto più esistenziale.

Il protagonista, Antonius Block, non è l’eroe tragico, ma un uomo stanco, che si interroga sul senso dell’esistenza e sulla presenza – o assenza – di Dio, che si chiede se la vita sia solo un caso, una parentesi prima del nulla. Il suo ritorno dalle crociate non ha nulla dell’epico, è il viaggio di un’anima svuotata, che cerca risposte in un mondo in cui la fede è diventata fanatismo, la peste divora i corpi e la paura brucia le streghe. E intorno a lui si muovono figure che sembrano simboli viventi, Lo scudiero cinico e disilluso, la coppia di attori di strada pieni di speranza, il fabbro e la moglie grotteschi, la ragazza muta che solo davanti alla fine ritrova la parola. Sembra quasi un mazzo di tarocchi (il cavaliere, la morte, il saltimbanco, la vergine, etc), ognuno con il suo archetipo da incarnare. Tutti parlano, a modo loro, dell’essere umani.

La partita a scacchi non è solo la scena più celebre del film, è il cuore della pellicola, una lunga sfida contro il nulla, un tentativo disperato di rinviare l’appuntamento con la fine e di trovare qualche indizio sul senso dell’esistenza. La morte, col suo volto pallido e impassibile, gioca ma non rivela nulla. Ascolta, sorride, fa il suo lavoro. E il cavaliere, nel suo bisogno disperato di credere in qualcosa, non ottiene altro che il silenzio.

Perché questo film non consola, non offre risposte, non apre spiragli. Al massimo, fa spazio al dubbio. E ci mette davanti a un’idea scomoda, che l’unica vera risposta potrebbe essere il nulla.

Non è un film perfetto, e non lo vuole essere. È freddo, a tratti distante. Non ti prende per mano, non ti commuove facilmente. Ma ti resta dentro. Ti interroga. E magari non subito, ma dopo un po’ ti accorgi che ti ha lasciato addosso qualcosa.

Dal punto di vista visivo è straordinario. La regia è rigorosa e precisa, la fotografia in bianco e nero di Gunnar Fischer è qualcosa che non si dimentica. Il paesaggio svedese sembra scolpito nella pietra, e riflette alla perfezione l’animo inquieto dei personaggi. I volti, le ombre, i contrasti, tutto ha un peso, tutto racconta qualcosa.

Straordinari gli attori, su cui spicca un giovane Max von Sydow, il cui volto scavato riesce a restituire tutta la malinconia e la disperazione del cavaliere. Ma è anche impossibile dimenticare la maschera inquietante e compassata della Morte, interpretata da Bengt Ekerot, diventata icona della settima arte – chissà se Marty Feldman si sia ispirato a lui per il suo Igor, ovviamente in chiave comica.

Il settimo sigillo è un film figurativamente magnetico, stratificato. Pieno di simboli, riferimenti religiosi, allegorie medievali. Bergman prende l’arte sacra, trasformando le paure di un’epoca in domande universali. Un film pieno di metafore e profondamente esistenzialista che ci ricorda che è umano cercare risposte - e cedere alla religione e al fanatismo per trovare conforto e un senso di appartenenza - ma che in fondo ognuno di noi è destinato, prima o poi, a guardare negli occhi la morte, quindi tanto vale nel frattempo vivere con leggerezza e magari assaporare delle fragole appena raccolte.

Vabbè, detto questo, il prossimo film me lo scelgo un pò più leggero.

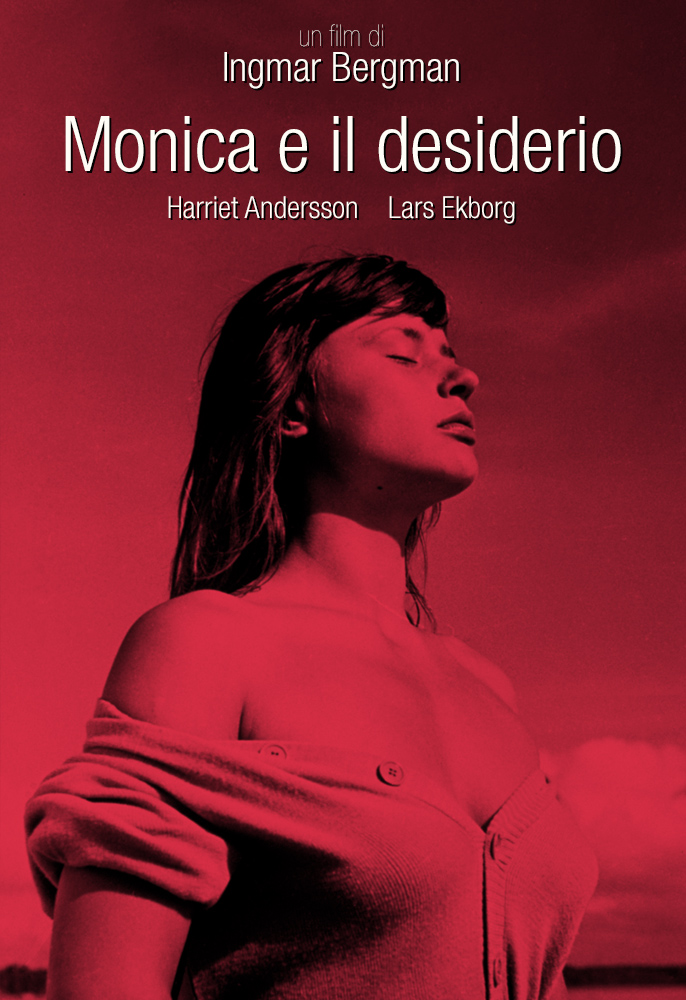

Monica e il desiderio

di Ingmar Bergman

Monica e il desiderio (Sommaren med Monika, letteralmente L'estate con Monika) è un film del 1953 diretto da Ingmar Bergman, tratto da un racconto di Per Anders Fogelström, che collaborò anche all’adattamento insieme al regista. Girato con un budget ridotto quando Bergman aveva appena trentadue anni, venne inizialmente considerato un’opera minore, tanto che in Italia arrivò solo otto anni dopo, quando Jean-Luc Godard ne riconobbe il valore e contribuì a consacrarlo tra i grandi film del maestro svedese.

Alla sua uscita, il film fece scandalo e subì pesanti tagli da parte della censura, che ne eliminò le scene più audaci. A sconvolgere non era solo la carica erotica delle immagini, ma soprattutto la presenza magnetica e travolgente di Harriet Andersson, allora diciannovenne, che con la sua sensualità spontanea e ribelle portava sullo schermo una femminilità nuova e provocatoria per l’epoca.

Harry (Lars Ekborg) e Monica (Harriet Andersson) sono due giovani commessi intrappolati in un’esistenza grigia e insoddisfacente. Lui, timido e introverso, vive con un padre malato e affronta giornate monotone in un lavoro senza prospettive. Lei, sfrontata e ribelle, cresce in un ambiente proletario soffocante, tra fratelli chiassosi e un padre violento. Monica sogna di fuggire, di lasciarsi alle spalle la miseria e la monotonia della sua vita. Quando si incontrano in uno squallido bar di Stoccolma, tra i due scatta subito qualcosa. Si cercano, si innamorano, si illudono di poter trovare insieme una via di fuga dalla realtà. Dopo l’ennesima lite in famiglia, Monica scappa di casa e si rifugia da Harry. Il giorno dopo, lui si fa licenziare e ruba il motoscafo del padre. Insieme prendono il largo, abbandonando la città per perdersi nell’arcipelago svedese. L’estate diventa un sogno di libertà assoluta, un idillio vissuto all’insegna dell’amore, della natura selvaggia e dell’incoscienza. Ma l’estate finisce. Sempre. Il denaro si esaurisce, la fame inizia a farsi sentire e Monica scopre di essere incinta. Il ritorno a Stoccolma segna il brusco risveglio. Harry, determinato a costruire un futuro stabile per la loro famiglia, la sposa e cerca di affrontare le nuove responsabilità. Ma Monica rifiuta l’idea di una vita fatta di sacrifici e doveri. La sua voglia di evadere non si è mai davvero spenta. Presto si stanca della routine domestica e si abbandona a nuove avventure. Quando Harry scopre il tradimento, l’illusione si frantuma definitivamente. Monica se ne va, inseguendo il suo desiderio di libertà. Harry resta con la loro bambina, consapevole che ciò che rimane di quell’estate non è altro che un ricordo destinato a sbiadire nel tempo.

Il cuore pulsante del film è Harriet Andersson con la sua prorompente carica erotica e il suo spirito fragile e ribelle allo stesso tempo. Bergman scrive il personaggio di Monica su misura per lei, e la sua interpretazione è un’esplosione di sensualità, vitalità e disperazione. È una figura complessa, che incarna la libertà e l’insofferenza, l’attrazione e la fuga. Monica è capace di trasformare ogni scena con un gesto, un sorriso, uno sguardo di sfida. La sua sessualità è libera, istintiva, lontana dai cliché dell’epoca. Harriet Andersson divenne la musa di Bergman, ma anche la sua compagna nella vita per un intero decennio, lavorando con lui in ben nove film.

L’iconico sguardo in macchina della Andersson – quel lungo, silenzioso primo piano che Godard definirà "il più triste della storia del cinema" – ci lascia immobili. Non è solo uno sguardo, è un abisso. In quegli occhi c’è la consapevolezza di una vita che non sarà mai come la si era immaginata. È il punto in cui il desiderio incontra la realtà e si sgretola.

Girato in un bianco e nero di struggente bellezza, Monica e il desiderio è il ritratto di una passione che si accende come un fuoco estivo, brucia intensamente e si spegne lasciando dietro di sé solo il profumo acre della nostalgia. Bergman cattura l’illusione dell’amore assoluto, la ribellione giovanile e l’ebbrezza della libertà con una sincerità disarmante. E poi c’è lei, Monica, indomabile e sfuggente, seducente come il sole di un pomeriggio che non vorresti finisse mai. Difficile non innamorarsi di lei. Impossibile dimenticarla.

Film

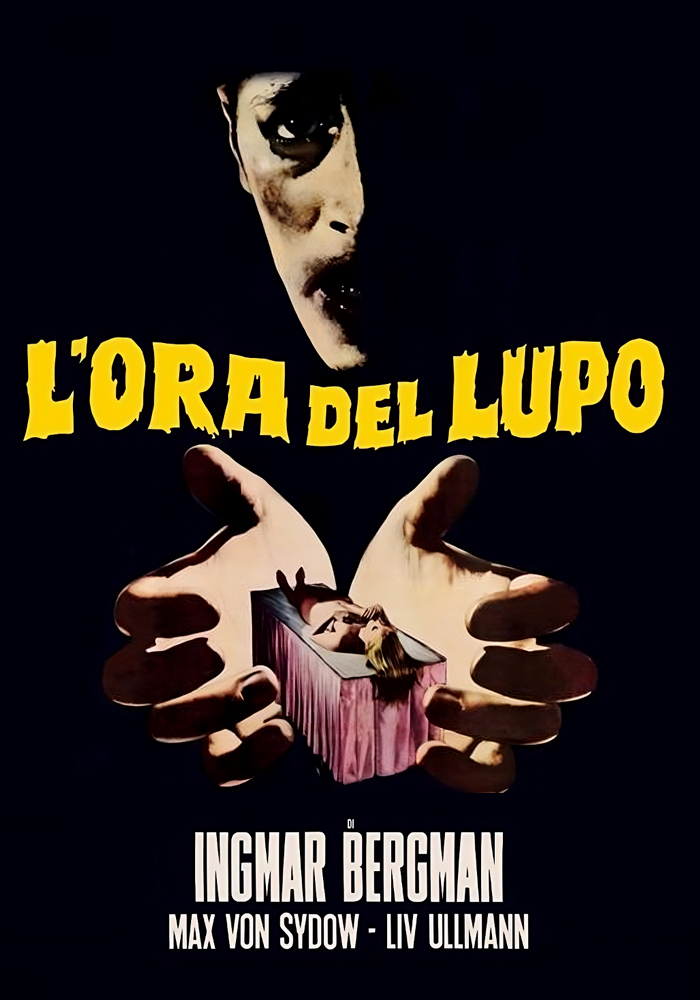

L'ora del lupo

di Ingmar Bergman

L'ora del lupo è un film del 1968 scritto e diretto da Ingmar Bergman.

Girato in bianco e nero, L'ora del lupo è un film onirico e psicologico con delle sfumature di orrore e follia.

Ammetto di provare una sorta di timore reverenziale nei confronti di colui che viene considerato uno dei più grandi registi nella storia del cinema. Non conosco bene la filmografia di Bergman e le uniche pellicole che ho visto ("Il settimo sigillo" e "Il posto delle fragole") ormai risalgono ai tempi del paleolitico.

Proverò, con estrema umiltà, a scrivere le mie impressioni su questo film sperando presto di rivedermi e approfondire il cinema di questo grande cineasta svedese.

"L'ora del lupo" è l'ora tra la notte e l'alba. È l'ora in cui molte persone muoiono, quando il sonno è più profondo e quando gli incubi sono più reali

Il pittore Johan Borg (Max von Sydow) e sua moglie Alma (Liv Ullmann) incinta di qualche mese, si trasferiscono in un isola semidisabitata alla ricerca di tranquillità. Johan soffre di un disturbo del sonno e presto inizia a essere tormentato da alcuni dei personaggi ritratti nei suoi lavori che prendono vita nella sua mente e lo portano alla follia.

L'ora del lupo è un film molto criptico, complesso e visionario. Da amante del cinema di Lynch, questi sono gli elementi che mi affascinano e che spesso cerco in un film. Tuttavia, devo ammettere che la visione di questo film mi ha richiesto una notevole attenzione (consiglio di vederlo senza accusare stanchezza) e il giorno successivo me lo sono dovuto rivedere per poterlo apprezzare pienamente. È un film che, a causa di una estrema lentezza, sopratutto nella prima metà, richiede una forte pazienza da parte dello spettatore per potersi immergere nel mondo mentale e onirico che Bergman costruisce.

La narrazione non si sviluppa in modo tradizionale, ma segue un flusso che mescola sogno e realtà, sfidando costantemente i confini tra ciò che è tangibile e ciò che è puramente il prodotto della mente del protagonista.

Dal punto di vista visivo, Bergman è un maestro. La fotografia così come ogni inquadratura sembra una vera e propria opera d'arte, dei quadri in movimento. La parte finale, quando Jonah torna nel castello per essere accolto dalla donna del suo passato è uno dei momenti più memorabili del film, dove la regia di Bergman crea un’atmosfera di crescente disagio e follia. E poi ci sono i "mostri" - non nel senso fisico, ma psicologico - personaggi bizzarri e inquietanti che incarnano le paure e i traumi del protagonista. Il momento in cui una vecchia si sfila la pelle e si cava gli occhi è uno degli esempi più intensi di questa materializzazione dell'orrore interiore. Anche la scena in cui "i mangiatori d'uomini", i mostri che popolano la mente di Jonah, ridono mentre osservano l'amplesso - notare che una delle donne si trova nell'atto della masturbazione - è di una potenza visionaria davvero sconvolgente.

In definitiva, L'ora del lupo si presenta come un horror psicologico, un viaggio nel terrore sull'impossibilità di sfuggire alle proprie paure. È un film che rifiuta le facili risposte, lasciando lo spettatore con una sensazione di inquietudine persistente. Un capolavoro lento e silenzioso, dove la luce e l’ombra non sono presenti solo sullo schermo, ma anche nei recessi più profondi della nostra coscienza.

Film

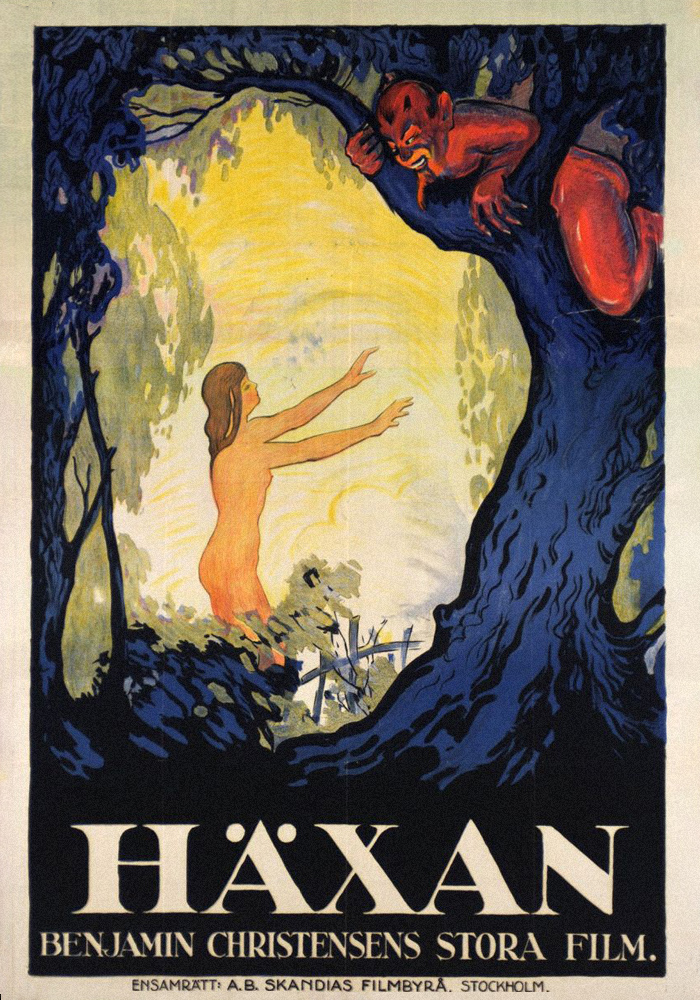

Häxan - La stregoneria attraverso i secoli

di Benjamin Christensen

Questa pellicola non la conoscevo. Rovistando tra i film d'epoca dell'orrore mi sono imbattuto in un titolo molto particolare. Sono convinto di averne visto qualche spezzone proiettato in uno di quei locali darkettoni che frequentavo all'epoca, magari durante l'esibizione di qualche band.

Häxan - La stregoneria attraverso i secoli, diretto dal regista danese Benjamin Christensen, è un film documentario del 1922, ovviamente muto, che tratta di streghe e stregoneria. Il film è strutturato in sette parti, ciascuna delle quali esplora un diverso aspetto della stregoneria e delle sue conseguenze sociali e psicologiche. La prima parte è molto didascalica e ci vengono presentate in rapida sequenza vecchie incisioni e dipinti di streghe e diavoli legate alle superstizioni e alle credenze popolari. Improvvisamente il disegno di un girone infernale prende vita, nel senso che viene animato, e nei successivi capitoli ci ritroviamo ad assistere a delle scene girate con veri attori in cui, confondendo finzione e materiale iconografico, ci viene rappresentato un demonio (interpretato dallo stesso Christensen) che cerca di persuadere una giovane e innocente fanciulla. In un altro capitolo, ambientato nel tardo medioevo, assistiamo alla cattura di una povera anziana accusata di essere una strega che, dopo essere stata torturata dagli inquisitori per estorcerle una confessione, per evitare ulteriori sofferenze è costretta ad ammettere di aver compiuto immondi peccati e di aver partecipato a dei sabba. Per vendicarsi di coloro che l'hanno accusata, l'anziana coinvolge numerose donne del villaggio (che inevitabilmente vengono a loro volte prelevate dalle loro case per essere accusate di stegoneria) spiegando nei minimi dettagli che in questi raduni le donne si accoppiavano con il demonio baciandogli il sedere e i neonati venivano gettati in calderoni bollenti. Christensen suggerisce che molte delle accuse di stregoneria erano il risultato di incomprensioni e di malattie mentali, e nei capitoli finali ci spiega che tutte queste donne affette da isteria e disturbi mentali, oggi, invece di essere mandate al rogo, finiscono in ospizi e manicomi, alludendo al fatto che la persecuzione alle streghe esista ancora solo con metodi diversi.

Probabilmente l'idea iniziale di Christensen era quella di girare un documentario ma il regista danese deve essersi fatto prendere la mano ed è finito per confezionare un vero e proprio film horror con delle sequenze evocative e scabrose decisamente forti e inusuali per quel periodo. Nudità, orgie, blasfemie e torture mescolando storia, documentario e soprannaturale in un modo così bizzarro e inquietante che non puoi non restarne affascinato. Bellissima la scena delle streghe che volano sopra i cieli così come è interessante vedere con quale ingegno venivano usati gli effetti speciali all'epoca.

Un film di grande impatto visivo, magari non per tutti, ma sicuramente per gli amanti del genere.

Film