Valerie - Fantasie di una tredicenne

di Jaromil Jires

Se c’è un premio per il peggior titolo italiano mai affibbiato a un film, Fantasie di una tredicenne lo vincerebbe a mani basse. Il capolavoro di Jaromil Jireš, Valerie e la settimana delle meraviglie (Valerie a týden divu), è tutto fuorché il pornazzo da seconda serata che il titolo farebbe pensare. È un'opera visionaria e surreale, una favola nera in cui l’adolescenza si mescola con il terrore gotico, il vampirismo, il misticismo e un erotismo strisciante e perturbante, sempre sospeso tra il sacro e il profano.

Tratto dal romanzo di Vítezslav Nezval, poeta surrealista praghese, il film è una sorta di Alice nel paese delle meraviglie che racconta le avventure fantastiche di una tredicenne, che vive una settimana di eventi visionari, in un vortice di simbolismi, incubi e pulsioni sessuali. La protagonista, Valerie, interpretata dalla giovanissima Jaroslava Schallerová, è un’orfana che vive con la nonna in un piccolo villaggio ottocentesco. Tutto ha inizio con il suo primo ciclo mestruale, simbolicamente annunciato da una goccia di sangue su un fiore bianco. Da quel momento, la realtà si trasforma in un incubo, popolato da figure inquietanti e seducenti: un prete lussurioso e corrotto, un vampiro dal volto cadaverico che sembra volerla possedere, una nonna austera che, dopo un patto oscuro, si trasforma in una donna giovane e sensuale, e Orlík, un ragazzo misterioso che potrebbe essere il suo salvatore, il suo fratello, il suo amante – o forse tutte queste cose insieme.

Non c’è una trama vera e propria, non c’è consequenzialità negli eventi. Personaggi che muoiono e tornano in vita senza troppe spiegazioni, atmosfere rarefatte che sembrano oscillare tra sogno e realtà. Il tutto immerso in un'estetica fiabesca, con giochi di luce, veli bianchi e scenografie decadenti, accompagnate da una colonna sonora eterea e mistica.

Valerie e la settimana delle meraviglie – da adesso in poi lo chiamo con il suo nome internazionale – non è soltanto un trip visionario, una fiaba gotica che sembra uscita da un incubo dei fratelli Grimm. Prendendo ispirazione dal surrealismo di Luis Buñuel e Alejandro Jodorowsky, è anche una feroce critica alla società, dove il vampirismo si intreccia con il potere repressivo della Chiesa, vista come istituzione parassitaria, e con il desiderio dei vecchi di nutrirsi della giovinezza altrui.

Sorprendentemente, il film riuscì a sfuggire alla censura cecoslovacca, nonostante il rigido controllo del regime comunista sulla produzione artistica. Altrove, però, subì pesanti tagli, soprattutto per le sue tematiche sessuali e alcune scene di nudo della protagonista minorenne. Oggi è possibile recuperarlo integralmente su YouTube al seguente link, ma a una qualità decisamente scarsa.

Se cercate una storia lineare e comprensibile, Valerie e la settimana delle meraviglie non è il film adatto a voi. Chi invece adora lasciarsi trasportare dalle atmosfere oniriche e surreali – gli amanti del cinema di Lynch per esempio – scoprirà un’esperienza visiva che incanta e inquieta allo stesso tempo. Un piccolo capolavoro dimenticato, da riscoprire e vivere con con gli occhi di chi ancora sa stupirsi.

L'âge d'or

di Luis Buñuel e Salvador Dalì

L'âge d'or è il secondo film nato dalla collaborazione tra Luis Buñuel e Salvador Dalí, dopo l'iconico Un chien andalou. Considerato uno dei manifesti più potenti del surrealismo cinematografico, questa pellicola è un'opera visionaria e provocatoria che si scaglia con feroce ironia contro le convenzioni borghesi dell'epoca. Un delirante pugno allo stomaco che sfida dogmi morali, religiosi e sociali, spingendo il pubblico in un territorio di pura anarchia creativa.

Alla sua uscita nel 1930, L'âge d'or scatenò un vero e proprio scandalo. Le immagini provocatorie e il messaggio dirompente del film portarono a una censura immediata in Francia. La pellicola venne accusata di blasfemia e oscenità, soprattutto per le sue rappresentazioni dissacranti della religione e per il modo in cui metteva alla berlina la morale borghese. Dopo solo pochi giorni di proiezioni il film fu ritirato dalle sale e bandito per quasi vent'anni. Solo nel 1950, grazie a una rivalutazione critica e storica, il film tornò a essere proiettato, confermando il suo status di capolavoro controverso e intramontabile.

L'âge d'or si apre con un prologo documentaristico sugli scorpioni, un'immagine simbolica che suggerisce tensioni sotterranee e conflitti velenosi. Da qui, la narrazione si sviluppa in modo frammentato, seguendo l'amore appassionato e tormentato dei due protagonisti, due amanti. La loro relazione, però, è costantemente ostacolata da una società ipocrita e repressiva, dominata da convenzioni religiose, morali e sociali.

Il film è una successione di scene che si alternano in un flusso onirico e disarticolato. Passiamo da una processione religiosa interrotta dai due amanti che, cedendo alla passione, si rotolano nel fango, a un ricevimento in una villa borghese che si trasforma in un circo grottesco, dove i due amanti provano a consumare il loro desiderio, fino ad arrivare a un finale che, richiamando i temi di 120 giornate di Sodoma di De Sade, rasenta la blasfemia. In questa scena vediamo quattro nobili che escono da un castello dove sono avvenute orge e violenze indicibil preceduti nientemeno che da Gesù Cristo.

Le immagini più iconiche del film, come la mucca adagiata sul letto della protagonista, i vescovi ridotti a scheletri su una scogliera, un uomo che spara ad un ragazzino per vendicarsi di uno scherzo innocuo, o gli insetti che infestano il volto di un borghese, sono cariche di un simbolismo disturbante e provocatorio. L'erotismo permea l’intero film, con momenti di trasgressione come il conturbante fellatio della protagonista al dito del piede di una statua, oppure le dita degli amanti infilate in bocca e poi mutilate, evidenziando come il desiderio possa essere una forza liberatoria ma anche distruttiva. I protagonisti, schiavi delle loro pulsioni, si rivelano vittime e carnefici al tempo stesso, incapaci di vivere il loro amore senza sfociare nella distruzione.

L'âge d'or è una critica feroce e delirante rivolta alla chiesa, alla borghesia e al capitalismo, visti come pilastri repressivi di una società soffocante. È un’opera anarchica e graffiante, che demolisce qualsiasi convenzione – familiare, culturale, religiosa o sociale – in nome di una libertà creativa e assoluta.

Film

Un chien andalou

di Luis Buñuel e Salvador Dalì

Un chien andalou (Un cane andaluso) è un cortometraggio di una quindicina di minuti realizzato nel 1929 da Luis Buñuel con la complicità creativa di Salvador Dalí.

Considerato il primo film surrealista della storia del cinema, la pellicola fece scalpore all’epoca per le sue scene audaci, oniriche e profondamente provocatorie.

Oggi Un chien andalou è celebrato come uno dei manifesti del cinema d’avanguardia, un’opera fondamentale del cinema muto che ha infranto le convenzioni narrative tradizionali. La celebre scena dell’occhio tagliato da un rasoio, attorno alla quale sono stati versati fiumi di inchiostro, è ormai un’icona culturale. Sebbene si tratti di un fotomontaggio – l’occhio tagliato appartiene in realtà a un vitello morto – l’immagine riesce a suscitare ancora oggi repulsione e stupore. E una sequenza che rappresenta alla perfezione lo spirito del surrealismo come atto di rottura, che "squarcia" letteralmente l’occhio dello spettatore, costringendolo a vedere oltre la superficie della realtà e a immergersi in un universo più profondo, quello dell’inconscio.

Il cortometraggio, privo di una trama lineare, si dipana attraverso una successione di immagini che sfidano la logica e la razionalità. Buñuel e Dalí utilizzano simboli potenti, spesso inquietanti, per evocare temi universali come il desiderio, la morte, la violenza e la sessualità. La scena in cui il protagonista, che brama la donna, trascina con delle catene due preti morti (uno dei quali interpretato dallo stesso Dalí nei primi fotogrammi), insieme a due pianoforti con sopra le carcasse di animali, è particolarmente significativa. E' una scena in cui emerge la volontà di abbattere simbolicamente le istituzioni oppressive, come la religione e la cultura borghese, per accedere a un mondo più autentico, fatto di desideri primordiali e libertà assoluta. L’uso del montaggio e dei contrasti visivi contribuisce a creare un’atmosfera disturbante, capace di trascinare lo spettatore in un viaggio onirico e surreale.

Un chien andalou non è un’opera da guardare con occhi "normali". È un’esperienza che deve essere vista lasciandosi trasportare dal flusso delle immagini, proprio come in un sogno. La sua eredità ha influenzato numerosi registi e artisti, da Alfred Hitchcock, con il suo uso del simbolismo in "Io ti salverò" e "Vertigo", a David Lynch, che ne ha assorbito l’estetica surreale in "Eraserhead" e "Mulholland Drive". Anche registi visionari come Federico Fellini, Terry Gilliam e Lars von Trier hanno attinto dal linguaggio audace e disturbante di Buñuel, mantenendo vivo il suo spirito rivoluzionario.

Film

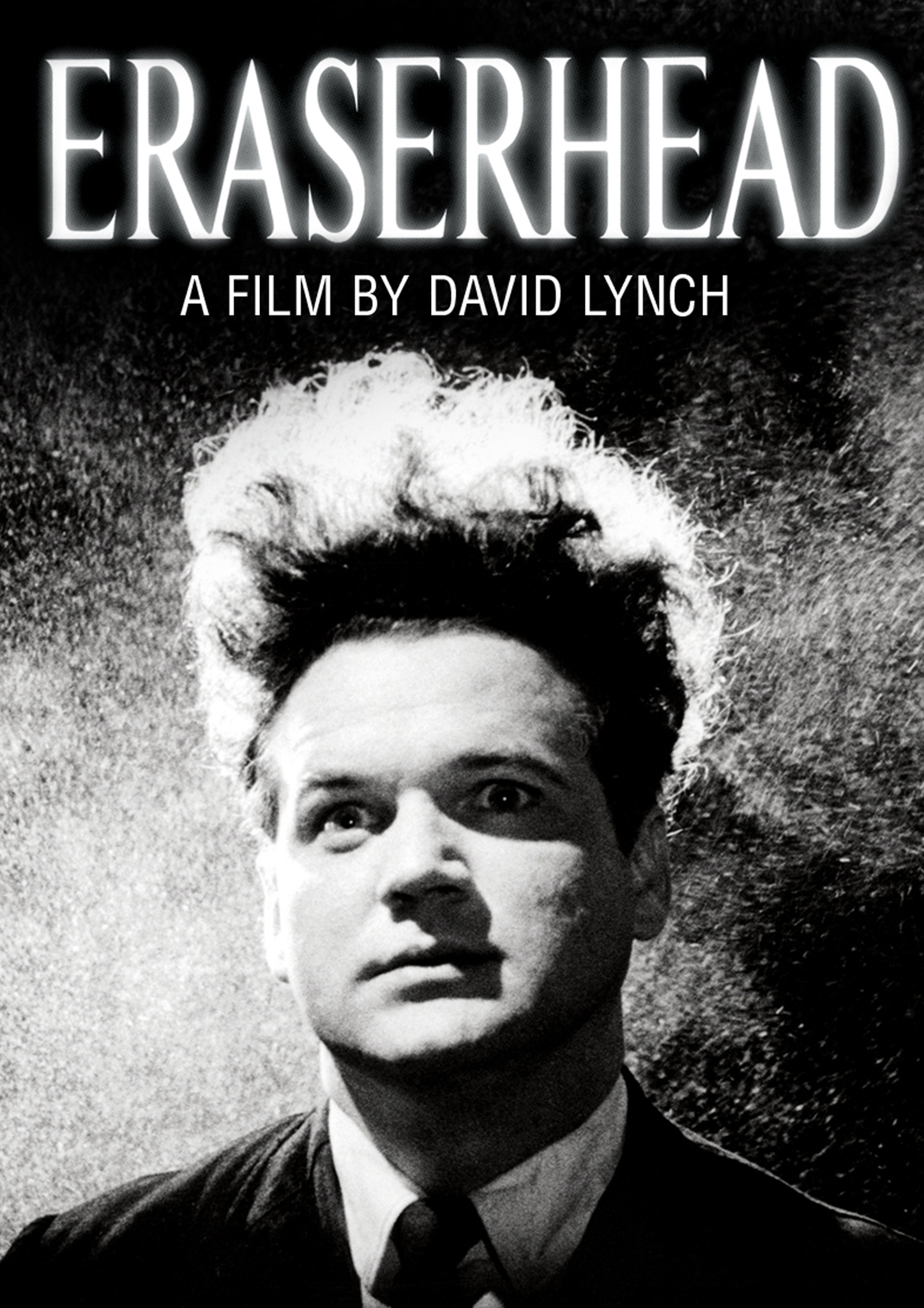

Eraserhead

di David Lynch

Premetto che, scrivendo queste righe, non riuscirò ad essere obiettivo. Nutro una profonda venerazione per David Lynch, un’artista capace di esplorare mondi onirici e surreali in ogni sua opera, che si tratti di cinema, pittura, musica o qualsiasi altra forma d’arte in cui si cimenta.

Se qualcuno mi chiedesse quale sia il mio film preferito (non di Lynch, ma in assoluto), risponderei senza esitazione "Mulholland Drive".

Nel 1972, quando inizia a girare "Eraserhead", David Lynch ha ventisei anni. E' un pittore e ha già girato una serie di cortometraggi visionari e molto sperimentali. Per realizzare il suo primo lungometraggio ci metterà quattro anni. Lavora solo di notte, in un set montato in un enorme magazzino, mentre di giorno lavora cercando di racimolare i soldi per finanziare il film. A interpretare il protagonista chiama un suo amico di vecchia data, oltre alla sua fidanzata e ad altri conoscenti, dando vita a un progetto quasi interamente “fatto in casa”.

La trama è complicata e poco lineare, caratteristica di quasi tutti i capolavori di David Lynch (compreso Twin Peaks).

Girato in uno sgranato bianco e nero e dai dialoghi quasi completamente assenti, il film racconta il viaggio allucinato di Henry Spencer (interpretato da Jack Nance), un uomo solitario e impacciato che vive in una città industriale e surreale, muovendosi tra rumori metallici e paesaggi desolanti. La sua vita prende una piega angosciante quando scopre che la sua ragazza, Mary, ha partorito un figlio deforme. Mary e Henry cercano di prendersi cura del neonato, ma la situazione precipita quando la donna abbandona entrambi, lasciando Henry da solo con il bambino, che piange incessantemente e sembra più una creatura aliena che umana. Mentre l’angoscia e la confusione di Henry crescono, il confine tra realtà e incubo diventa sempre più labile, portandolo a visioni oniriche e momenti di introspezione surreale in cui affronta paure profonde e incomprensibili.

"Eraserhead" è un incubo cinematografico, difficile da spiegare a parole, sopratutto la seconda parte del film. Come tutto il cinema di Lynch, è un'opera che va vissuta, dove il viaggio è più importante della destinazione. La narrazione passa in secondo piano per fare spazio a un'esperienza sensoriale e visiva, una vera e propria immersione nel subconscio. Le scene sono lente, ogni dettaglio è studiato per creare un senso di isolamento e soffocamento che cresce con il film. Il neonato deforme, che piange in continuazione ed è quasi impossibile da guardare, diventa il simbolo delle angosce del protagonista, un’immagine disturbante che mette a nudo le paure della paternità e della responsabilità.

Lynch non ha mai voluto rivelare in quale modo e con quale tecnica abbia realizzato questo effetto speciale. Il fatto che il regista non aveva budget per realizzare un mostriciattolo così realistico lascia pensare che sia qualcosa di organico. Probabilmente il feto di un animale o qualcosa del genere.

Inizialmente Eraserhead non venne neanche distribuito, ma con il tempo divenne un vero e proprio cult, proiettato nei cinema di mezzanotte per un pubblico di appassionati.

Io quando ho visto per la prima volta "Eraserhead" (stiamo parlando di parecchi anni fa) non avevo mai visto nulla del genere. Non è un film per tutti. E' un’esperienza che richiede pazienza, apertura e, forse, un pizzico di resistenza. Mi rendo conto che può non piacere e che molti possano trovarlo inaccessibile, perchè è un film dove la logica e la razionalità viene messa da parte. Ma chi è disposto ad abbandonare ogni certezza e lasciarsi andare, può trovarsi di fronte a un'esperienza... trascendentale.

L'ora del lupo

di Ingmar Bergman

L'ora del lupo è un film del 1968 scritto e diretto da Ingmar Bergman.

Girato in bianco e nero, L'ora del lupo è un film onirico e psicologico con delle sfumature di orrore e follia.

Ammetto di provare una sorta di timore reverenziale nei confronti di colui che viene considerato uno dei più grandi registi nella storia del cinema. Non conosco bene la filmografia di Bergman e le uniche pellicole che ho visto ("Il settimo sigillo" e "Il posto delle fragole") ormai risalgono ai tempi del paleolitico.

Proverò, con estrema umiltà, a scrivere le mie impressioni su questo film sperando presto di rivedermi e approfondire il cinema di questo grande cineasta svedese.

"L'ora del lupo" è l'ora tra la notte e l'alba. È l'ora in cui molte persone muoiono, quando il sonno è più profondo e quando gli incubi sono più reali

Il pittore Johan Borg (Max von Sydow) e sua moglie Alma (Liv Ullmann) incinta di qualche mese, si trasferiscono in un isola semidisabitata alla ricerca di tranquillità. Johan soffre di un disturbo del sonno e presto inizia a essere tormentato da alcuni dei personaggi ritratti nei suoi lavori che prendono vita nella sua mente e lo portano alla follia.

L'ora del lupo è un film molto criptico, complesso e visionario. Da amante del cinema di Lynch, questi sono gli elementi che mi affascinano e che spesso cerco in un film. Tuttavia, devo ammettere che la visione di questo film mi ha richiesto una notevole attenzione (consiglio di vederlo senza accusare stanchezza) e il giorno successivo me lo sono dovuto rivedere per poterlo apprezzare pienamente. È un film che, a causa di una estrema lentezza, sopratutto nella prima metà, richiede una forte pazienza da parte dello spettatore per potersi immergere nel mondo mentale e onirico che Bergman costruisce.

La narrazione non si sviluppa in modo tradizionale, ma segue un flusso che mescola sogno e realtà, sfidando costantemente i confini tra ciò che è tangibile e ciò che è puramente il prodotto della mente del protagonista.

Dal punto di vista visivo, Bergman è un maestro. La fotografia così come ogni inquadratura sembra una vera e propria opera d'arte, dei quadri in movimento. La parte finale, quando Jonah torna nel castello per essere accolto dalla donna del suo passato è uno dei momenti più memorabili del film, dove la regia di Bergman crea un’atmosfera di crescente disagio e follia. E poi ci sono i "mostri" - non nel senso fisico, ma psicologico - personaggi bizzarri e inquietanti che incarnano le paure e i traumi del protagonista. Il momento in cui una vecchia si sfila la pelle e si cava gli occhi è uno degli esempi più intensi di questa materializzazione dell'orrore interiore. Anche la scena in cui "i mangiatori d'uomini", i mostri che popolano la mente di Jonah, ridono mentre osservano l'amplesso - notare che una delle donne si trova nell'atto della masturbazione - è di una potenza visionaria davvero sconvolgente.

In definitiva, L'ora del lupo si presenta come un horror psicologico, un viaggio nel terrore sull'impossibilità di sfuggire alle proprie paure. È un film che rifiuta le facili risposte, lasciando lo spettatore con una sensazione di inquietudine persistente. Un capolavoro lento e silenzioso, dove la luce e l’ombra non sono presenti solo sullo schermo, ma anche nei recessi più profondi della nostra coscienza.

Film

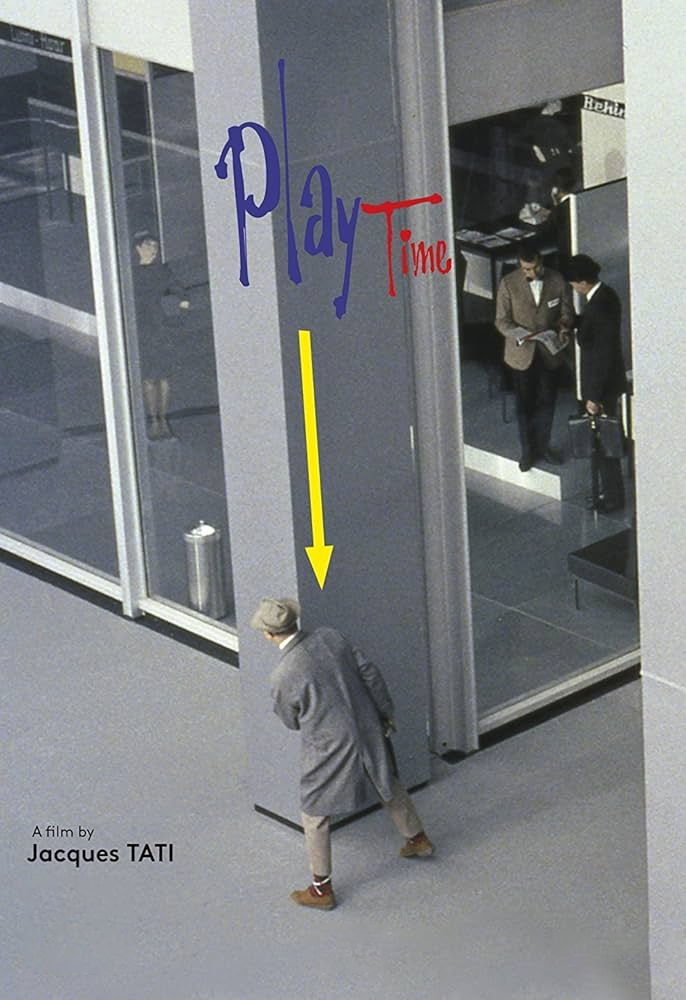

Play Time - Tempo di divertimento

di Jacques Tati

Ne ho visto di film strambi e bizzarri, ma quasi tutti legati all'horror. Play Time, invece, è una commedia surreale la cui stranezza si manifesta attraverso la semplice osservazione della vita moderna in un mondo iperorganizzato e asettico.

Uscito nel 1967, Play Time - Tempo di divertimento è il film più ambizioso e complesso del regista e comico francese Jacques Tati.

Difficile raccontare la trama. In pratica, un uomo impacciato, Monsieur Hulot (personaggio creato e interpretato da Jacques Tati e già apparso in altri suoi film), si ritrova in un quartiere ultramoderno di Parigi insieme a un gruppo di turisti americani. Nella prima parte, Hulot entra in un palazzo di vetro per un appuntamento, perdendosi in un labirinto di stanze e corridoi asettici. Nella seconda parte ci troviamo in un ristorante di lusso alla sua serata inaugurale, dove una serie di piccoli imprevisti, dall'aria condizionata difettosa ai mobili che si rompono, si accumulano gradualmente fino a trasformare l'elegante locale in una scena di caos crescente. Il film si chiude con una rotonda stradale, dove il traffico caotico si trasforma in una giostra di un luna park.

Play Time è un film privo di una vera storia, senza protagonisti e quasi senza dialoghi. Sembra quasi un documentario surreale, esasperato e ironico in cui la quotidianità di una città moderna diventa uno spettacolo visivo fatto di piccoli gesti, routine ripetitive e interazioni che sfiorano l’assurdo. E' un cinema che si ispira fortemente all'era del muto e alla comicità fisica di maestri come Charlie Chaplin e Buster Keaton. Le gag nascono e si sviluppano all'interno della singola inquadratura, sfruttando l'equivoco e l'imprevisto per creare momenti comici. Il film è stato girato con una pellicola di 70 mm ed è costruito su lunghi piani sequenza e sull’utilizzo della profondità di campo. I movimenti di macchina sono ridotti al minimo, lasciando che siano i personaggi e l'ambiente a creare il ritmo. Il risultato è un film in cui lo spettatore è invitato a esplorare ogni angolo dell’inquadratura, e dove i dettagli nascosti e i piccoli eventi si accumulano lentamente, all'interno di una coreografia visiva complessa e minuziosa. Ogni elemento dello spazio, dall'arredamento agli oggetti quotidiani, fino ai passanti anonimi, contribuisce a creare un quadro in continuo movimento.

Un'esperienza visiva sperimentale, profondamente radicata nel suo tempo.

Film

I saw the TV glow

di Jane Schoenbrun

"I saw the TV glow" - in italiano è stato tradotto letteralmente "Ho visto la TV brillare" ma suona decisamente male - è il secondo film della giovane regista americana Jane Schoenbrun.

Il film, disponibile nelle piattafome streaming, è stato prodotto dalla A24 (casa di produzione indipendente che non finirò mai di ripetere quanto sia stata fondamentale per il rilancio del cinema di genere di qualità) diventando in breve tempo un instant cult in America.

Il film è ambientato negli anni novanta ed è incentrata su due ragazzi, Owen (Justice Smith), un giovane timido e introverso, e Maddy (Brigette Lundy-Paine), una ragazza problematica di qualche anno più grande, ossessionata da una serie TV dal titolo The Pink Opaque. I due si incontrano a scuola dove Maddy, avvicinato da Owen, condivide con il giovane questa passione, un interesse che in breve tempo finisce per diventare una sorta di rifugio da una realtà che sembra troppo dolorosa da accettare.

Solitamente, quando mi preparo a vedere un film che cattura la mia attenzione, evito di leggere recensioni o commenti per non farmi influenzare. Approcciandomi a questo film, mi aspettavo il classico horror su una serie TV maledetta capace di far impazzire gli adolescenti, un po' sulla scia dei film giapponesi anni duemila, tanto per intenderci. Andando avanti, invece, mi sono reso conto di trovarmi di fronte a un film decisamente diverso e più complesso da come me lo ero immaginato. La serie televisiva - il cui titolo è uguale a un album antologico dei Cocteau Twins, scelta che non sembra casuale, considerata l'atmosfera dream-pop della colonna sonora - è in realtà un pretesto narrativo per esplorare i temi più profondi della crescita e della ricerca di identità dei due protagonisti. Finito la visione e documentandomi scopro che la regista Jane Schoenbrun si definisce una transgender - così come l'attrice che interpreta Mandy - e che il film attraverso una narrazione frammentata e un'estetica ipnotica, esplora in modo sottile ma potente il percorso di auto-scoperta e transizione di genere. La serie TV - un mix tra Buffy l'ammazzavampiri, i Teletubbies e Twin Peaks - funge da specchio distorto delle loro vite diventando così il riflesso della loro lotta interiore.

Definito da molti il Donnie Darko degli anni duemila, un paragone che, con tutte le differenze del caso, trovo calzante, il film non è un vero e proprio horror, anche se per come viene presentato può sembrarlo. Esteticamente I saw the TV glow è realizzato molto bene, con una palette cromatica dominata da tonalità rosa-viola che ricorda lo stile visivo di Nicolas Winding Refn. Tuttavia, a livello di sostanza l'ho trovato un po' pretenzioso spigendosi verso un autorialità che a tratti risulta stucchevole. Probabilmente, abbandonando qualche manierismo, e aggiungendo un maggiore dinamismo e dei dialoghi più incisivi, il film secondo me poteva rendere meglio.

Film

Kinds of Kindness

di Yorgos Lanthimos

Approfittando della recente uscita in streaming mi sono visto "Kinds of Kindness", l'ultimo film di Yorgos Lanthimos. A pochi mesi di distanza dal grande successo di "Povere Creature", il regista greco torna alle origini e insieme a Efthymis Filippou, già sceneggiatore di "Dogtooth", "Lobster" e "Il sacrificio del cervo sacro", realizza un film complesso e straniante che per stile e tematiche si avvicina decisamente alle sue prime pellicole.

Kinds of Kindness è un film antologico stutturato in tre episodi dalla durata di una oretta scarsa. Oltre alla solita Emma Stone, diventata l'attrice feticcio di Lanthimos, il cast è composto dal grande Willem Dafoe, il bravissimo Jesse Plemons e l'affascinante Margaret Qualley. Gli attori sono presenti in tutti e tre gli episodi interpretando personaggi differenti nelle storie che si susseguono.

Nel primo episodio, intitolato "La morte di R.M.F.", il protagonista (Plemons) è un impiegato d’ufficio che lavora presso una prestigiosa azienda. Il suo capo (Dafoe), in cambio di una vita agiata, lo controlla come una marionetta dicendogli come comportarsi anche nella sua vita privata (da cosa mangiare, come vestirsi, quando fare sesso con sua moglie, etc). In pratica lo comanda a becchetta neanche fosse Fantozzi. Quando il capo gli ordina di provocare un incidente automobilistico, il dipendente si ribella perdendo immediatamente sia la moglie che la generosità e l'affetto paterno del suo datore di lavoro.

Il successivo episodio, intitolato "R.M.F. vola", Plemons interpreta un poliziotto che disperato per la scomparsa della moglie (Stone) invita una coppia di amici a cena chiedendogli di rividere i filmini di quando tutti insieme facevano sesso di gruppo. Quando la moglie, reduce da un naufragio, viene trovata viva e torna a casa, il nostro protagonista, convinto che quella non sia la sua vera moglie ma una specie di clone, la costringe a compiere dei raccapriccianti sacrifici per dimostrare il suo amore.

Nell'episodio finale, intitolato "R.M.F. mangia un sandwich", Plemons e la Stone interpretano gli adepti di una setta guidata da una sorta di santone (Dafoe) che devono rintracciare una donna che resuscita i morti. Ai seguagi viene chiesto di essere puri e bere solo l'acqua delle lacrime dei loro capi spirituali (oltre che a fare sesso con loro). Quando il personaggio interpretato dalla Stone ha accidentalmente un rapporto sessuale con suo marito, la donna viene subito espulsa dalla setta cercando in tutti i modi di riconquistare la loro fiducia.

I tre episodi, apparentemente slegati tra di loro, hanno in comune, oltre agli attori e la presenza del misterioso personaggio R.M.F., il tema della dipendenza e del possesso.

Sono storie che hanno un’atmosfera grottesca e surreale e che rivelano una satira sottesa alle convenzioni sociali. Il film - cha a tratti mi ha ricordato un Tarantino più glaciale e distaccato - ha un comicità nera che mescolandosi a momenti di intensa tragicità, rende i tre racconti ancora più stridenti e paradossali.

"Kinds of Kindness" è decisamente un film audace, coraggioso e provocatorio, che, dopo il successo hollywoodiano di "Povere Creature", sfida le convenzioni del cinema mainstream cercando di scuotere il pubblico con la sua visione disincantata della realtà. Secondo me, il film, per come è strutturato, con qualche episodio in più sarebbe potuto essere una buona serie TV autoriale - sulla scia di Refn e Lynch tanto per intenderci. Non è un film privo di difetti, a tratti si avverte un certo compiacimento nelle ambiguità e un'incompiutezza nella trama, ma è anche vero che proprio queste sono le caratteristiche del linguaggio visivo di Lanthimos, che lascia volutamente spazi vuoti per l'interpretazione dello spettatore.

Lanthimos non ci dà eroi né antieroi, ma individui che si muovono in un limbo morale, il tutto avvolto nella sua estetica peculiare fatta di inquadrature stranianti, dialoghi freddi e movimenti di macchina che accentuano il senso di distacco. Incisiva la colonna sonora minimale e attori in stato di grazia che portano in vita personaggi complessi, oscillando tra l'assurdo e il tragico. Anche se il film può sembrare talvolta eccessivamente cerebrale, è proprio in quel delicato equilibrio tra ambiguità e provocazione che Lanthimos dimostra ancora una volta di essere un autore capace di far riflettere, pur lasciando il pubblico in una condizione di inquietudine perenne.

Film

Sto pensando di finirla qui

di Charlie Kaufman

Charlie Kaufman è il visionario sceneggiatore di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Essere John Malkovich, e diversi altri film, tutti caratterizzati da un ermetica introspezione psicologica, un forte surrealismo, e dall'uso di simbolismi e metafore che spesso confondono la realtà con l'immaginazione.

In parole povere si potrebbe dire che i suoi film sono parecchio "strani" e non di facile lettura.

Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo dello scrittore canadese Iain Reid, Sto pensando di finirla qui è il terzo film in cui Charlie Kaufman, oltre che sceneggiatore, si cimenta alla regia.

La storia, almeno per come ci viene presentata, è molto semplice.

Lucy (Jessie Buckley) è una brillante ragazza che nonostante i dubbi sulla sua attuale relazione, accetta di incontrare i genitori di Jake (Jesse Plemons), suo fidanzato da poche settimane. Proprio quando inizia a nevicare, i due si mettono in macchina per raggiungere la fattoria della famiglia di Jake. Durante il viaggio, in un paesaggio livido e spettrale, Lucy continua a pensare che deve farla finita con Jack nonostante lo trovi interessante e culturalmente stimolante.

Arrivati a casa dei genitori di Jake (interpretati da Tony Colette e David Thewlis) la situazione si fa parecchio ambigua e paradossale con il tempo e la realtà che sembrano frammentarsi in maniera inquietante e claustrofobica. Quando il senso di disagio raggiunge il limite, Lucy ottiene finalmente di essere riaccompagnata a casa. Durante il viaggio di ritorno, nel corso di una tempesta di neve notturna, i due si fermano prima in una gelateria nel mezzo del nulla e infine nel vecchio liceo di Jake all'interno del quale c'è un vecchio bidello che pulisce malinconicamente le aule vuote. Uno dopo l'altro i due protagonisti entrano nell'istituto e tra scene paradossali, balli onirici e premiazioni surreali finiscono per diventare riflessi dai contorni sbiaditi generati dalla mente di un uomo stanco e deluso dalla vita.

Il film mi è piaciuto molto ma per comprenderlo appieno ammetto di averlo dovuto vedere due volte, anche solo per cogliere tutti quei piccoli dettagli ed elementi disseminati lungo la pellicola.

[Spoiler on] Se per gran parte del film Kaufman ti fa credere che ci troviamo nella testa di Lucy, perché sentiamo il suo flusso di coscienza, in realtà, o meglio, nella fantasia dell’autore, siamo nella mente di Jack, ovvero del triste e malinconico vecchio bidello che, disilluso per non essere riuscito a cogliere tutte le opportunità della vita e segnato dal rapporto conflittuale con i genitori, vive la sua vuota esistenza rimpiangendo un passato mai avvenuto. Lucy - il cui nome, i suoi studi, il suo lavoro così come il luogo in cui si è conosciuto con Jack, mutano in continuazione - è solo un prodotto della sua mente, è la rappresentazione della sua donna ideale, una donna che probabilmente non ha mai conosciuto. Solo il fatto che anche nella sua mente Lucy stia pensando di interrompere la relazione fa comprendere la sua bassa autostima. Ma “Sto pensando di finirla qui” non è solo legato alla fine di un rapporto ma anche e sopratutto legato alla morte, al suicidio. Nell'atto finale la situazione degenera e dopo un susseguirsi di scene allegoriche, Jack si mette a nudo, letteralmente, e prendendo consapevolezza di essere un "maiale divorato dai vermi" decide di lasciarsi morire per ipotermia all'interno del suo furgoncino ricoperto di neve [Spoiler off].

Sto pensando di finirla qui è un viaggio onirico e surreale nel profondo della coscienza del protagonista che si sdoppia creando dei fantasmi che rendono più accettabile la sua esistenza.

Forse estremamente verboso ma sicuramente un ottimo film per chi ama quel particolare genere di cinema che esplora le complessità e le difficoltà della psiche umana. Mi stupisco di come questo film sia stato prodotto da Netflix facendomi ricredere (e questa è la seconda volta) sulla proposta prettamente commerciale di questa piattaforma.

Asteroid City

di Wes Anderson

Da una decina di giorni è arrivato nelle sale cinematografiche Asteroid City, il film di Wes Anderson presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes.

Si tratta di una commedia surreale e grottesca caratterizzata da uno spiccato virtuosimo estetico.

Nel film, Asteroid City è la messa in scena di una commedia teatrale in tre atti e un epilogo narrata da Bryan Cranston, scritta da Edward Norton e girata da Adrien Brody. Il dietro le quinte si distinge dall'essere girato in bianco-e-nero nel formato 4:3. La commedia, ovvero la trama principale del film, è invece girata in 16:9 a colori ed è contradistinta dalla vivace fotografia ormai riconducibile allo stile del regista americano.

La storia è ambientata negli anni cinquanta ad Asteroid City, una città immaginaria nel deserto nota per un grande cratere causato dalla caduta di un meteorite migliaia di anni prima. Qui si tiene un concorso annuale per giovani aspiranti scienziati che presentano le proprie invenzioni, venendo premiati (ma anche privati dei loro brevetti) dall’esercito statunitense. Ad accompagnare i ragazzi troviamo un fotografo di guerra (Jason Schwartzman) che non ha ancora detto ai loro quattro figli della morte della madre, una attrice depressa (Scarlett Johansson) impegnata a memorizzare il suo nuovo copione, e una giovane maestrina (Maya Hawke) che guida una scolaresca. Oltre a loro ci sono il Generale Gibson (Jeffrey Wright), la Dott.ssa Hickenlooper (Tilda Swinton), il manager del motel (Steve Carell), il meccanico del paese (Matt Dillon), il suocero del fotografo (Tom Hanks), e tanti altri personaggi che si alternanano velocemente. L'inaspettato incontro ravvicinato con un alieno costringe il governo americano a mettere in quarantena la popolazione e gli ospiti delle cittadina che così si ritrovano a interagire tra di loro nel cercare di dare un significato all'esperienza che stanno vivendo.

Che dire di questo film, dal punto di vista estetico sembra di trovarsi in un quadro di Edward Hopper in movimento. La fotografia con una profondità di campo che pare infinita è piena di dettagli e tutti gli elementi visivi, compresi i personaggi, sono a fuoco, simmetrici, rendendo ogni singolo fotogramma del film una illustrazione da incorniciare. La panoramica circolare in cui ci viene presentata la cittadina all'inizio del film è spettacolare, per non parlare delle riprese con i carrelli laterali dove i personaggi si muovono staticamente nel loro spazio. Attraverso una palette cromatica ricercata e particolare, la cittadina nel mezzo del deserto sembra faccia parte di un cartone dei Looney Tunes (per un momento appare pure Beep Beep) così come è evidente l'omaggio di Anderson ai film di fantascienza degli anni cinquanta (e di conseguenza al Mars Attack di Tim Burton) con il modellino dell'astronave e il bizzarro alieno. Insomma, stilisticamente ineccepibile.

Tralasciando l’aspetto tecnico e visivo, purtroppo ho trovato il film privo di emozioni, apatico, e piatto a livello narrativo. I personaggi mi sono sembrati privi di umanità. È vero che la trama portante, la parte a colori tanto per intenderci, non è altro che una rappresentazione, ma i personaggi interpretati dagli attori all'interno del metafilm mi sono sembrati troppo distaccati, privi di empatia. Magari è voluto ma se è così non ho colto le motivazioni. Gli stessi bambini, che sono la parte più divertente del film - in particolar modo le tre bambine - sono fuori dalle righe, sembrano dei robot. Qualcuno mi potrà dire che si tratta di una volontà stilistica dell'autore, bene ma forse non è nelle mie corde anche se Grand Budapest Hotel al tempo mi era piaciuto molto.

E' un film bello da vedere, nella forma e nell'estetica, senza ombra di dubbio. Tuttavia la storia e i contenuti personalmente non mi hanno suscitato nessuna emozione.

Un film vuoto nella sua grande bellezza estetica.

Beau ha paura

di Ari Aster

Terzo film di Ari Aster dopo Hereditary e Midsommar.

Considero Ari Aster uno dei registi più interessanti degli ultimi anni e solo ora sono riuscito a vedermi il suo ultimo film (me lo sono perso quando uscì in primavera al cinema).

Ispirato a un corto del 2011 dello stesso regista (ecco il link), Beau ha paura è un film complesso che trasmette un senso di angoscia e disagio. E' un film dagli svariati livelli di lettura ed interpretazione che richiede una soglia di attenzione molto alta per un tempo decisamente lungo (la pellicola dura intorno alle tre ore). Questi aspetti portano Beau ha paura ad essere un film parecchio impegnativo, almeno al grande pubblico, e potrebbero spiegare il motivo per cui, a fronte del budget ricevuto, è risultato essere un enorme flop ai botteghini tanto da diventare la più grande perdita in termini economici per la A24.

Beau ha paura è una sorta di odissea nella psiche malata di un uomo di mezza età che lotta contro le sue paure e il senso di colpa instillato da una madre castrante e fagocitante. Un dramma psicologico, surreale, e onirico, decisamente grottesco e fortemente allegorico, che mi ha ricordato alcuni film di Charlie Kaufman (ma in versione più tragica) e per certi versi il The Wall di Alan Parker.

Protagonista è Beau (interpretato dal bravissimo Joaquin Phoenix), un uomo che sta facendo un percorso psicologico con il suo terapista e che vive in un appartamento fatiscente in un quartiere degradato e malfamato. Beau si prepara ad andare a trovare la madre, Mona Wasserman (Zoe Lister-Jones/Patti LuPone) con la quale ha un rapporto conflittuale ma il susseguirsi di una serie di imprevisti e incidenti non gli permettono di partire. E' l'inizio di un odissea in cui il nostro protagonista, trascinato in una girandola di assurdi avvenimenti e situazioni paradossali (un pò alla "Fuori Orario" di Martin Scorsese), precipita in un viaggio folle e delirante.

Di seguito spoilero perchè altrimenti mi diventa complicato l'analisi del film.

Probabilmente, per gran parte della durata del film, ci troviano all'interno dell'inconscio del protagonista. Il viaggio in cui si trova a fare Beau non è altro che il suo percorso psicologico. Beau è un uomo passivo, subisce ed è vittima degli eventi. Non riesce a prendere una decisione perchè fin da bambino, senza la figura paterna, è stato succube di una madre egocentrica e fagocitante che gli ha impedito la sua crescita.

Il film è stutturato come un opera epica ed è diviso in un prologo (il trauma della sua nascita), quattro atti e un epilogo (processo e morte). Ogni atto è associato a una casa o a un luogo.

Primo atto. Beau vive in un appartamento trascurato in un quartiere degradato e violento popolato da derelitti di ogni tipo, maniaci e cadaveri abbandonati in strada. Credo che siano la rappresentazione delle sue emozioni, quelle che non riesce a controllare e di cui ha più paura. L'appartamento invece potrebbe rappresentare la sua psiche frammentata, il suo rifugio interiore. Beau è in procinto di partire per andare a trovare la madre che non vede da tempo. E' parecchio agitato, come lascia intendere la seduta avuta con il suo psichiatra. Ha comprato una statuina rappresentante una madre con il figlio - la madre amorevole che avrebbe sempre voluto - come regalo da portargli. Il giorno della partenza, dopo aver passato la notte in bianco per il rumore dei vicini e per i numerosi messaggi lasciati sotto la porta in cui gli si chiede di abbassare il volume della musica (nonostante non provenga nessuna musica dal suo appartamento), proprio nel momento in cui sta uscendo per andare all'aereoporto, gli rubano la valigia e le chiavi di casa e Beau è così costretto a telefonare alla madre dicendogli che deve rinunciare al viaggio. Dopo una successione di situazioni al limite del grottesco che evidenziano la sua fragilità psicologica, il nostro protagonista viene a sapere che un lampadario ha dilaniato la testa di sua madre uccidendola. La tragedia, unita al senso di colpa per averla nuovamente delusa, gli provoca un crollo, con Beau che si ritrova a correre nudo per strada, dove, completamente indifeso, viene investito da una macchina. Non riuscendo a gestire il trauma la sua psiche ha bisogno di spegnersi, resettarsi.

Secondo atto. Ripreso conoscenza Beau si ritrova in una casa confortevole dove viene accudito da una coppia che lo accolgono come se fosse loro figlio. L’uomo è un dottore e lo cura con dei medicinali. La casa, bella e profumata, probabilmente rappresenta la terapia e gli psicofarmaci. La coppia ha una figlia, Toni che si rivela subito ostile. Beau vorrebbe recarsi al funerale della madre ma nonostante l'uomo si offra di accompagnarlo per una serie di motivi il viaggio viene sempre rimandato. Il clima apparentemente sereno e tranquillo (sedato) è incrinato dell'amico del figlio morto della coppia che questi hanno accolto, un veterano di guerra completamente fuori di testa (metaforicamente potrebbe rappresentare la sua parte di sè ribelle e autodistruttiva).

In questa parte abbiamo un flasback in cui la madre racconta a un giovanissimo Beau che suo padre è morto durante il suo concepimento. In pratica tutti gli uomini della sua famiglia sono vittima di una sorta di maledizione che provoca un infarto durante l'orgasmo (per questo Beau non ha mai avuto un rapporto sessuale in vita sua). In un altro flashback, ambientato in una nave da crociera, Beau conosce Elaine, una ragazzina indipendente ed emancipata. Quando questo desiderio di staccarsi dal grembo materno diventa dominante, Elaine gli viene strappata via, diventando una specie di evoluzione repressa.

In fuga dalla seconda casa, dopo che la figlia della coppia si è uccisa ingerendo un secchio di vernice e la madre incolpa Beau di essere responsabile, il nostro protagonista resetta nuovamente la sue mente e andando a sbattere contro un albero durante la fuga in un bosco perde conoscenza.

Terzo atto. Questa volta Beau non si ritrova in una casa, ovvero in una gabbia che lo opprime, ma in un villaggio all’aperto in mezzo a un bosco dove una compagnia teatrale lo accoglie invitandolo ad assistere a uno spettacolo. La messa in scena è la rappresentazione di ciò che sarebbe potuto accadere a Beau. È il mondo del possibile, in cui Beau spezza la catena che lo tiene alla madre e prendendo la sua strada, diventa indipendente e si fa una famiglia. Quando si risveglia da questo sogno ad occhi aperti viene avvicinato da un uomo che gli dice di essere suo padre. Beau si avvicina alla verità, al trauma subito, ma il folle reduce di guerra che sta sulle sue tracce e che forse rappresenta la sua follia (ma anche una sorta di guardiano che appare quando le emozioni sono troppo forti per essere affrontate) uccide tutti i presenti compreso il suo presunto padre. Durante la fuga avviene un altra perdita di conoscenza e Beau al suo risveglio esce dal bosco, raggiunge una strada e venendo raccolto da un automobilista può finalmente arrivare a casa della madre.

Quarto atto. Il funerale è finito. Beau ha ancora una volta deluso sua madre. Aggirandosi per la grande e bellissima casa della madre, una donna di successo che ostenta con quadri e fotografie tutti i successi della sua azienda farmaceutica (la MW), Beau ascolta la voce del prete che ha celebrato il funerale attraverso il video della registrazione avvicinandosi alla bara aperta in cui giace il corpo senza testa. Poco dopo arriva Elaine, ormai adulta, venuta a porgere gli omaggi alla donna per cui lavorava. Beau gli dice di non averla mai dimenticata ed Elaine lo porta in camera da letto, nel letto della madre, facendo l’amore con lui. Beau è terrorizzato da quello che gli può accadere ma al tempo stesso, senza l'opprimente madre, si sente libero di prendersi quel piacere che per tutta la sua vita gli è stato negato. Alla fine, quando raggiunge l'orgasmo, sopravvive, scoprendo che la temuta morte di carattere ereditario, l'amatema predetto dalla madre, era una balla. Il piacere dura però pochi istanti in quanto ad essere morta è Elaine, rimasta letteralmente pietrificata con gli occhi iniettati di sangue al raggiungimento dell'orgasmo. Sconvolto, Beau si nasconde venendo raggiunto dalla madre ancora in vita. La donna ha inscenato tutto (il corpo senza testa nella bara è quello della loro governante) e inizia ad umiliare suo figlio dicendogli di non averla amata abbastanza. Arrabbiato, Beau chiede alla madre la verità su suo padre. A questo punto Mona lo porta in soffitta, dove si nasconde il più grande trauma infantile del nostro protagonista, e qui (nella sequenza più grottesca di tutto il film) Beau scopre che suo padre non è altro che un orrendo fallo gigante. Il padre di Beau non è mai morto, è stato solo un uomo come tanti, una scopata, un pene che ha iaculato dentro sua madre, e poi più nulla. Il ricatto emotivo che ha castrato Beau per tutta la sua vita era una menzogna. Sconvolto e resosi conto di essere stato sempre controllato dalla madre (lo stesso psichiatra è al servizio di Mona), Beau stringe il collo della madre e la uccide.

Epilogo. Beau fugge su una barca a motore inoltrandosi in un mare avvolto da un cielo stellato, poi si addentra in una caverna (un ritorno all'utero materno con il mare a rappresentare il liquido amniotico - notare come l'acqua sia sempre ricorrente sopratutto nella prima parte) ritrovandosi in una sorta di anfiteatro/tribunale, dove un avvocato, con affianco la stessa Mona, accusa Beau di tutte le sue mancanze affettive nei confronti della madre, condannandolo a morte. La barca a motore esplode e Beau, non riuscendo ad accettare il giudizio di una madre ossessivamente amorevole e controllante, giudizio che negli anni è diventato il giudizio che ha nei suoi confronti, affoga e infine soccombe (o rinasce?).

Un macigno.

Beau ha paura è un film che ti piace o non ti piace, non ci sono mezze misure. Io faccio parte della prima categoria (altrimenti avrei speso meno parole) e lo considero il miglior film del 2023. Ovviamente non è esente da difetti, la parte ambientata nel bosco, per esempio, pur con belissime animazioni di Cristóbal León e Joaquín Cociña, l'ho trovata un pò ridondante. Nonostante tutto è un film coraggioso e ambizioso che a mio parere necessita di un ulteriore visione per essere apprezzato meglio. Film che verrà rivalutato negli anni a venire.

Pelle

di Eduardo Casanova

Opera prima del regista spagnolo Eduardo Casanova, Pelle (distribuito da Netflix e uscito nel 2017) è un film disturbante confezionato a mo' di caramella.

La storia ruota intorno a una serie di personaggi con delle evidenti malformazioni fisiche o dei problemi di accettazione del loro corpo. Abbiamo una ragazza senza occhi costretta a prostituirsi in un bordello che indossa con i suoi clienti due diamanti al posto degli occhi, una nana al terzo mese di gravidanza stanca di indossare il costume da orsacchiotto rosa nel programma televisivo in cui lavora, una donna con un occhio e con la bocca deformata che ha una relazione con un uomo che ha una perversione sessuale per le malformazioni, un ragazzo affetto da somatoparafrenia che vuole amputarsi gli arti per diventare una sirena, e infine una ragazza nata con il buco del culo al posto della bocca che viene bullizzata dai suoi coetanei. E' quest'ultima, come prevedibile, il personaggio più disturbante.

Pelle è una sorta di Freaks degli anni duemila dove a differenza dei fenomeni da baraccone di Tod Browning relegati in un circo degli orrori, i personaggi di Casanova vorrebbero vivere delle vite normali, vivere come chiunque e avere una vita sociale, in un mondo in cui si celebra la bellezza e la superficialità sui social network, e dove i modelli culturali da seguire sono gli influencer e i social bloggers.

In questo quadro, in cui la fragilità, la diversità e la conseguente emarginazione dei protagonisti vengono messi a nudo, si contrappone una regia e una scenografia alla Wes Anderson, costituita da colori pastello che si alternano tra il rosa, il viola e il lilla, che non fa altro che marcare quell angosciante disagio e tragica ambiguità che caratterizza questo film.

Non mi è ben chiaro se questo spot estetico e feticista sia solo una provocazione fine a se stessa, rimane senz'altro un film insolito, stravagante e ben confezionato che spicca in mezzo ai film e ai contenuti generalisti proposti da Netflix.

Film

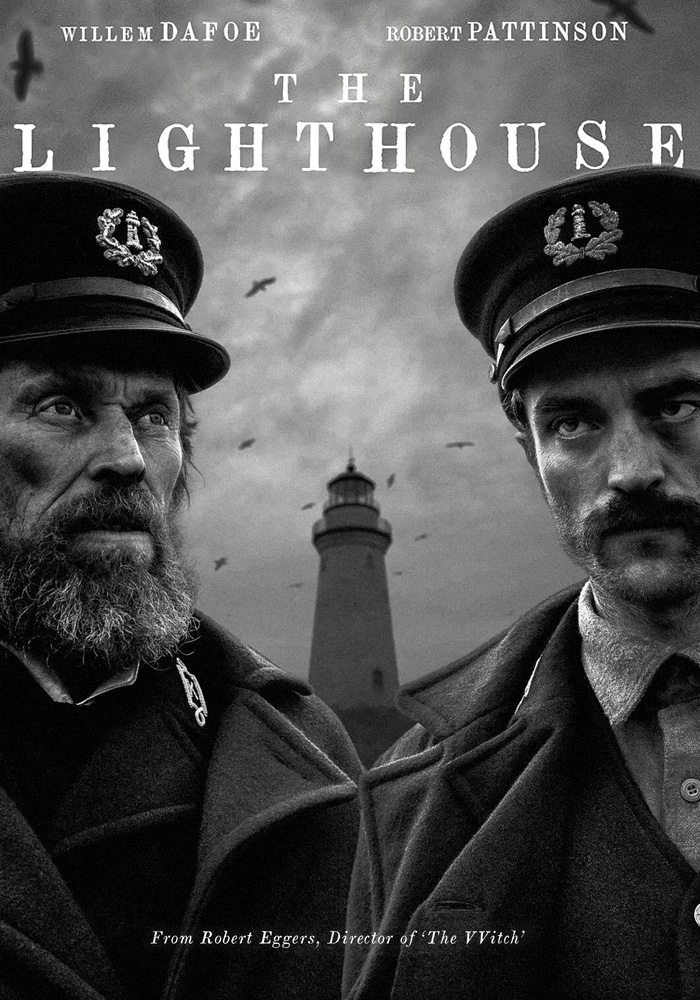

The Lighthouse

di Robert Eggers

The Lighthouse del 2019 è il secondo film di Robert Eggers dopo The Witch (che non ho visto e che intendo recuperare quanto prima).

Un horror, un thriller, un dramma sulla follia? È difficile trovargli una collocazione. Quel che è certo, almeno per quanto mi riguarda, è che siamo di fronte a un capolavoro.

Fine dell’ottocento. Thomas Wake (un grande Willem Dafoe) e il nuovo assistente, Ephraim Winslow (un altrettanto bravo Robert Pattinson) giungono in un remoto isolotto del New England per occuparsi della manutenzione di un faro. I due dovranno rimanere isolati per quattro settimane in attesa del traghetto che li riporterà a casa. Ephraim si ritrova a sottostare agli ordini del vecchio e irascibile Thomas che lo costringe alla maggior parte dei lavori manuali, mentre Thomas finisce per occuparsi solo del faro, proibendo a Ephraim di salirci sopra. La tensione, la solitudine e la stanchezza aumenta fin quando, arrivati alla fine della quarta settimana, una fortissima tempesta si abbatte sull’isolotto impedendo alla nave di venirli a prendere. Ormai senza più provviste, i due trovano una scorta di alcolici e finiscono per ubriacarsi di continuo generando ostilità, euforia e delirio. Quando l’isolamento diventa insostenibile, il tempo si dilata perdendo di significato, e la realtà diventa indistinguibile dalle allucinazioni, i due protagonisti finiscono per precipitare nella follia.

Ci sarebbe da dire tantissime cose su questo film. La storia è piena di metafore, simbolismi e riferimenti alla mitologia e alle leggende marine. Ho ritrovato l’abisso di Lovecraft, la follia dello Shining di Kubrick/King, il terrore degli Uccelli di Hitchcock. È un film estremamente psicologico dove il senso di colpa e il tema della sessualità è molto presente, l’elemento fallico del faro, la sirena ammaliatrice, le masturbazioni allucinogene di Ephraim.

La luce del faro potrebbe rappresentare la purezza della verità che porta alla pazzia. Il desiderio di Prometeo di rubare il fuoco degli dei e le conseguenze del suo gesto.

Stilisticamente il film è di una potenza visiva sconcertante, ogni inquadratura sarebbe da incorniciare. Girato in bianco e nero, in formato 4:3 in 35mm - e questa scelta contribuisce a fornire al film un’atmosfera claustrofica - fin dalle prime scene troviamo una forte matrice espressionista che omaggia in maniera esplicita i film degli anni trenta di Murnau e Fritz Lang. La colonna sonora affidata a Mark Korven è ossessiva e angosciante.

The Lighthouse è senza ombra di dubbio uno dei migliori film degli ultimi anni. Per me è un capolavoro ed è una vergogna che questo film non sia mai stato proiettato nelle sale per essere distribuito direttamente su Netflix.

Everything Everywhere All at Once

di The Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert)

Incuriosito, e facilitato per averlo trovato su Prime, provo a capire il motivo del tanto clamore mediatico che ha suscitato questo film negli Stati Uniti tanto da fargli vincere ben sette premi Oscar dell'edizione 2023.

La storia è quella di una donna cinese trapiantata negli Stati Uniti che insieme al marito gestisce una lavanderia a gettoni. La donna - che ha un rapporto conflittuale con la figlia gay - ha dei problemi con le tasse e durante un incontro con la consulente dell'agenzia delle entrate viene avvicinata dal marito proveniente da un universo alternativo che gli dice che lei è l'unica speranza di salvezza dell'intero multiuniverso.

Il film è simpatico, divertente e con delle trovate esileranti - su tutte la sequenza dei würstel al posto delle dita - ma secondo me è troppo lungo, e ha un ritmo eccessivamente sincopatico, tanto che verso la fine ho fatto fatica a stargli dietro trovando un momento di sollievo solo nelle scene delle pietre.

Non vorrei che l'assegnazione di tutti questi Oscar sia stato il "risarcimento" cinematografico alle comunità cinesi di immigrati sulla scia del politically correct tanto in voga a Hollywood.