The Djinn

di David Charbonier, Justin Powell

David Charbonier e Justin Powell, dopo il loro esordio con The Boy Behind the Door, realizzano The Djinn, horror soprannaturale del 2021 che strizza l'occhio agli anni ottanta.

Dylan (interpretato dal giovane Ezra Dewey) è un ragazzino muto e asmatico, segnato dal suicidio della madre. Vive in un piccolo appartamento con il padre, un conduttore radiofonico notturno. Una sera, mentre il papà è fuori per lavoro (perché lasciare un bambino solo di notte è sempre un'ottima idea, no?), Dylan si imbatte in un antico grimorio nascosto nell'armadio. Attratto da un particolare rituale che promette di esaudire il desiderio più profondo, segue le istruzioni del Libro delle Ombre, evocando un Djinn, uno spirito della tradizione araba. Purtroppo quando la creatura si manifesta, Dylan scopre sulla propria pelle che per ottenere il suo desiderio dovrà resistere ai tentativi del demone di ucciderlo fino allo scoccare della mezzanotte.

In pratica The Djinn è sostanzialmente Mamma ho perso l'aereo in versione horror, un bambino solo in casa che cerca di sfuggire a un'entità malevola usando tutto ciò che trova nell'appartamento. Dal punto di vista tecnico, il film ha indubbiamente i suoi meriti. La fotografia gioca con contrasti e i colori accesi che evocano efficacemente l'estetica anni ottanta, mentre la regia sfrutta al meglio lo spazio claustrofobico dell'appartamento. Il giovane Ezra Dewey, regge praticamente da solo l'intero film sulle sue spalle, comunicando solo attraverso le espressioni e il linguaggio del corpo. Una interpretazione difficile, anche se, a dire il vero, non sempre riesce a trasmettere la genuina disperazione che una situazione del genere richiederebbe.

Il problema è che una volta che l'atmosfera è stata stabilita e il demone ha fatto la sua apparizione, The Djinn non sa più dove andare. La sceneggiatura risulta ripetitiva, stereotipata e dannatamente scontata. Per circa un'ora, assistiamo essenzialmente al gioco del gatto col topo, dove Dylan sfugge, si nasconde, e poi ricomincia da capo. Il problema fondamentale è che non c'è vera evoluzione: né del personaggio, né della minaccia, né tantomeno della tensione. Tutto rimane fermo, immobile e alla fine stanca.

The Djinn è un horror indipendente che per gli appassionati del genere può offrire un'ora e mezza di intrattenimento inoffensivo ma che probabilmente avrebbe funzionato molto meglio come cortometraggio. Dimenticabile.

Storia di un matrimonio

di Noah Baumbach

In un impeto di autolesionismo o forse soltanto in cerca di qualcosa di diverso dai miei soliti horror ho deciso di vedermi Storia di un matrimonio (Marriage Story, 2019) di Noah Baumbach. Risultato? Una mazzata. Sarà che quell’inferno l’ho vissuto sulla mia pelle in tempi recenti, ma questo film mi ha fatto rimpiangere i miei amati mostri. Loro, almeno, se vogliono mangiarti il cuore non ti mandano prima una lettera dell’avvocato.

Charlie (Adam Driver) è un regista teatrale newyorkese di discreto successo. Nicole (Scarlett Johansson), sua moglie, è un’attrice californiana che per anni è stata il volto principale della compagnia da lui diretta. I due hanno un bambino di otto anni, Henry. Mentre Charlie prepara il suo debutto a Broadway, Nicole - che ha messo spesso in pausa la sua carriera per seguirlo - accetta di interpretare il pilot di una serie tv e decide di tornare a Los Angeles portando con sé il figlio. È l’inizio della loro separazione. Quello che nasce come un tentativo di lasciarsi in modo amichevole, civile, "senza avvocati", deraglia rovinosamente quando Nicole, spinta da un nuovo senso di indipendenza, si affida a una legale. Da quel momento la vita privata di due persone che si sono amate diventa un fascicolo, una strategia, una guerra di logoramento emotiva e straziante.

La grandezza di Baumbach sta nel rifiutare la facile retorica del colpevole. La sceneggiatura mantiene un equilibrio miracoloso tra i due punti di vista senza mai cadere nel giudizio. Non ci sono mostri né santi, solo due persone che a un certo punto non riescono più a comunicare. La frattura non nasce da un tradimento o da un gesto plateale, ma da un’usura lenta e quasi invisibile. È quel disamore silenzioso fatto di piccole rinunce che sembrano nulla finché un giorno non pesano come macigni.

Adam Driver e Scarlett Johansson sono semplicemente monumentali. Così credibili, così dolorosamente vulnerabili, che per ampi tratti sembra di osservare due esseri umani reali che si spezzano lentamente, pezzo dopo pezzo, davanti ai tuoi occhi. Charlie è egoista e controllante, ma sinceramente convinto di amare la sua famiglia. Nicole ha motivazioni legittime per andarsene, ma anche lei non esita a usare armi sleali quando serve. Sono terribilmente umani, con tutte le contraddizioni che questo comporta.

Il vero "orrore" arriva con l'entrata in scena degli avvocati. È qui che Storia di un matrimonio colpisce duro e dove ho sentito il colpo più forte, rivivendo dinamiche che conosco purtroppo molto bene. Il film mostra la cinica brutalità di un sistema legale che si nutre delle debolezze umane. Laura Dern (nei panni della spietata avvocata di lei) e Ray Liotta (lo squalo che difende lui) sono magnifici nel rappresentare il male necessario. Sono professionisti che fanno il loro lavoro. Ed è proprio questo che li rende terrificanti. Sono figure che riescono a manipolare la fragilità di due persone disperate. Arrivano quando sei vulnerabile, quando vorresti solo che tutto finisse in fretta, e ti parlano con una dolcezza materna o paterna che ti disarma. Ti dicono che "capisci la tua situazione", che "meriti giustizia", che "è ora di pensare a te stesso". E prima che tu te ne accorga, stai firmando per strategie aggressive che mai avresti immaginato di approvare. Ti convincono che l'altro è il nemico, che ogni gesto passato era un calcolo, costringendoti a difenderti con le stesse armi sporche. Ti ritrovi, come Charlie, debole e con le spalle al muro, spinto a compiere scelte scellerate non perché lo vuoi, ma perché un avvocato ti dice che è l'unico modo per non soccombere. È una catena di errori guidata da parcelle salate, dove l'umanità viene tritata in nome della "migliore strategia processuale".

Vedere Storia di un matrimonio è stato un pugno nello stomaco e non mi nascondo ad ammettere che nel finale ho versato qualche lacrima insieme ai due protagonisti.

Alla fine è un film sulla perdita di un’idea di futuro di coppia, della certezza, del “noi”, di un progetto condiviso. Ma nel vedere nel finale Nicole allacciare le scarpe di Charlie mi ha fatto pensare che la separazione non azzera ciò che è stato, non cancella il passato. Semplicemente lo riformula. In una nuova quotidianità. Con ferite che possono restare aperte per sempre.

Ora però torno volentieri ai miei horror.

Film

Closer

di Mike Nichols

Tratto dall’omonima opera teatrale di Patrick Marber, Mike Nichols — il regista de Il laureato — con Closer confeziona quello che, per molti, è diventato un piccolo cult sentimentale degli anni duemila. È un film che si presenta benissimo: attori carismatici, inquadrature eleganti e una Londra grigia che osserva silenziosa le vicende di due coppie intrecciate. Eppure, fin da subito si avverte qualcosa di artificioso, come una commedia sentimentale studiata al millimetro: recitata bene, piena di dialoghi taglienti e spregiudicati, ma incapace di sembrare davvero sincera. Se l’obiettivo era raccontare la crudeltà dei rapporti amorosi moderni, il risultato assomiglia più a un esercizio di stile che a una finestra sulla realtà.

La storia ruota attorno a un doppio triangolo amoroso che non trova mai pace. Dan (Jude Law), un aspirante scrittore che campa scrivendo necrologi, si imbatte in Alice (Natalie Portman), una spogliarellista americana misteriosa e magnetica. I due si mettono insieme, ma la stabilità annoia. Dan perde la testa per Anna (Julia Roberts), una fotografa malinconica che, per un crudele scherzo del destino (e di una chat erotica ante-litteram), finisce tra le braccia di Larry (Clive Owen), un dermatologo ossessionato dal sesso. Da qui parte un valzer di tradimenti, lasciate e riprese, in cui le coppie si scambiano, si feriscono e si analizzano a vicenda. Quattro estranei che diventano amanti, poi nemici, poi di nuovo amanti, in un loop di infelicità che attraversa una Londra grigia e impersonale.

Derivando da un’opera teatrale, il film si porta dietro un bagaglio di dialoghi scintillanti, taglienti, costruiti con una precisione chirurgica. Ed è proprio questo il punto: sono troppo perfetti. Nella vita vera, quando si parla d'amore o ci si lascia, si balbetta, si dicono cose banali, si è goffi. Qui, invece, ogni battuta è una sentenza, ogni replica è arguta. Non c'è mai una parola fuori posto, il che rende difficile sospendere l'incredulità e vedere nelle due coppie delle persone reali piuttosto che dei personaggi scritti benissimo.

Il film parla tantissimo di sesso e intimità. I protagonisti ne discutono, ne analizzano le dinamiche, usano un linguaggio esplicito per ferirsi, sopratutto i maschietti, ma paradossalmente in tutto il film non c’è una vera scena di sesso. È un film castigato, freddo, privo di vera sensualità. Vorrebbe scandalizzare parlando di "scopare", ma ha paura di mostrarlo. Perfino lo spogliarello della Portman, che avrà sicuramente attirato il pubblico maschile (me incluso), risulta casto. Pare che la produzione abbia tagliato le scene di nudo integrale. Peccato, occasione persa.

Gli attori sono bravi e forse il cast è l'unico motivo per cui si arriva ai titoli di coda. Ognuno fa il suo dovere con mestiere, ma sono convinto che senza questi quattro nomi in locandina, il film sarebbe finito nel dimenticatoio dei drammi indie pretenziosi.

Il tema centrale vorrebbe essere il cinismo, la brutalità dell'egoismo in amore. Ma il risultato finale è mediocre perché manca l'empatia. Non ci importa davvero di Dan, Anna, Larry o Alice, perché sembrano concetti astratti più che esseri umani. Alla fine, Closer ci lascia con l'idea che l'amore sia una guerra, sì, ma combattuta da manichini bellissimi in una vetrina di lusso. Tutto molto estetico, tutto molto falso e artefatto.

The Human Centipede (First Sequence)

di Tom Six

Da appassionato del genere horror, a cavallo del nuovo millennio, io e un amico del tempo che condividevamo gli stessi gusti eravamo alla costante ricerca del film eccessivo, quello più estremo, macabro e disturbante. Spesso li recuperavamo in qualche videoteca specializzata, perché lo streaming non esisteva e il cinema di nicchia dovevi sudartelo, o sperare che passasse su Fuori Orario. In quel periodo mi sono visto gli horror giapponesi, Tetsuo, i film di Takashi Miike, il primo Lynch, Nekromantik, Cannibal Holocaust, fino a quello che considero tuttora il più disturbante di tutti, Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini.

Negli anni sono diventato più sensibile o forse semplicemente più stanco. Oggi faccio fatica a reggere visioni in cui sevizie e mutilazioni sono il piatto forte. Eppure il fascino del cinema degli eccessi non si è mai spento. Così, dopo aver rimandato a lungo la visione di questo titolo (che apre una trilogia il cui secondo capitolo è considerato ancora più estremo), e dopo aver fallito miseramente nel tentativo di trovare qualcuno disposto a condividere l’esperienza – appena accennavo la trama, i miei amici mi mandavano letteralmente a cagare – ho deciso di iniziare la trilogia di Tom Six partendo ovviamente da The Human Centipede (First Sequence).

Due turiste americane, Jenny e Lindsay, in viaggio in Germania, rimangono bloccate in un bosco durante un temporale notturno. In cerca di aiuto raggiungono una villa isolata, residenza del dottor Heiter (interpretato dall'inquietante Dieter Laser). Heiter è un ex chirurgo specializzato nel separare gemelli siamesi, ora deciso a compiere l’operazione inversa per una sorta di follia creativa. Dopo aver drogato le due ragazze e un malcapitato turista giapponese, svela il suo progetto. Creare un unico organismo composto da tre persone unite chirurgicamente bocca-ano, costrette a condividere l’apparato digerente.

La trama è semplice, quasi un manuale dell’horror più classico, ma l’idea del centipede umano ha una forza così disturbante da reggere da sola l’intero film. L'ispirazione è venuta a Tom Six - giovane regista e sceneggiatore olandese che al tempo aveva realizzato un paio di film indipendenti passati inosservati - quando, vedendo al telegiornale la storia di uno stupratore di bambini, se ne uscì discendo che la punizione ideale sarebbe stata cucire la bocca del criminale all'ano di un camionista obeso. Da quella battuta macabra iniziò a concepire un film che sviluppò poi in una trilogia, arrivando perfino a consultare un vero chirurgo (che, saggiamente, ha preferito rimanere anonimo), il quale confermò che l’operazione, almeno teoricamente, sarebbe possibile a patto di nutrire i soggetti per via endovenosa. Questa consapevolezza, inutile dirlo, rende la visione ancora più sgradevole.

Il film si inserisce in un filone che guarda ai grandi maestri della trasgressione. Six cuce (letteralmente) insieme le influenze del body horror di Cronenberg, l’estremismo visivo di Miike e il già citato Pasolini. Il riferimento a Salò non riguarda solo la coprofagia forzata, ma anche il sottotesto nazifascista. Il dottot Heiter è modellato su Josef Mengele, il medico nazista che conducevano esperimenti durante il Terzo Reich, e Laser lo interpreta con un delirio quasi comico, una sorta di Malgioglio autoritario che rasenta la caricatura pur rimanendo tremendamente inquietante.

The Human Centipede è un film che divide. C’è chi lo vede come una provocazione geniale e chi come un esercizio gratuito di cattivo gusto. Probabilmente la verità sta nel mezzo. Per quanto discutibile, è un’opera originale, realizzata con un budget ridicolo, vietata in diversi paesi, proiettata solo in qualche festival di settore e visibile in Italia soltanto sottotitolata. Eppure, grazie al passaparola e all’home video, è diventata un piccolo cult, fino a conquistarsi perfino una parodia in South Park.

Va anche detto che in questo primo capitolo la violenza esplicita è limitata. Six gira come un horror classico e un po’ stereotipato, dove le vittime e i poliziotti fanno puntualmente le scelte sbagliate. E' l'idea stessa dell'esperimento, la visione del risultato finale – tre persone unite in una catena di sofferenza e degradazione – a produrre l’effetto disturbante. L’orrore è quasi tutto mentale. Immaginare la vita dei tre corpi uniti, prevedere la fine della sola superstite, è più potente di qualsiasi effetto splatter.

Adesso dovrò trovare il coraggio di affrontare The Human Centipede 2 (Full Sequence) del 2011, considerato il più estremo della trilogia. Prima però, un paio di commedie non me le toglie nessuno.

Film

After the Hunt - Dopo la caccia

di Luca Guadagnino

Non sono un amante del cinema di Luca Guadagnino. Quel suo stile, elegante e a tratti persino algido, che con tanta ossessiva cura tende a ritrarre le classi agiate, quegli ambienti dove l’estetica prevale sempre sull’autenticità, dove si parla di filosofia tra bicchieri di vino pregiato e ogni gesto sembra calibrato per mantenere intatta una facciata impeccabile. Quel mondo patinato, splendide vetrine di drammi emotivi, mi risulta freddo, lontano, poco interessante, sopratutto se viene trattato senza ironia. Per questo mi sono avvicinato a After the Hunt - Dopo la caccia, film di produzione statunitense del 2025 presentato fuori concorso a Venezia 82, con una certa diffidenza. Alla fine, pur trovandolo parecchio verboso, devo ammettere che qualche tema interessante l’ho trovato.

La storia ruota attorno ad Alma Olsson, professoressa di filosofia all'università di Yale (interpretata da Julia Roberts), che si trova al centro di una tempesta quando la sua brillante allieva Maggie (Ayo Edebiri) accusa di molestie sessuali Hank (Andrew Garfield), collega e migliore amico di Alma. L'accusa arriva nel momento peggiore: Alma e Hank sono in competizione per ottenere la cattedra di professore ordinario, quella per cui ha lavorato una vita intera. Inizia così una vera e propria caccia alla verità in cui la presunta innocenza o colpevolezza di Hank si scontra con le ambizioni personali, le lealtà professionali e, soprattutto, i fantasmi di un oscuro segreto nel passato di Alma stessa.

Guadagnino mette in scena un thriller psicologico dove le certezze morali si sgretolano scena dopo scena, lasciando lo spettatore in uno stato di costante sospensione. After the Hunt rifiuta la facile presa di posizione. L'intera narrazione gioca sul fatto che la verità rimane ambigua. Nessuno dei personaggi è completamente vittima o carnefice. Ci vengono dati indizi, vengono sollevate domande cruciali – sul plagio, sulla sincerità di Maggie, sulla storia di Alma – ma il punto non è tanto sapere chi mente, quanto vedere come le persone reagiscono, si proteggono o si scontrano di fronte a un conflitto che non può più essere spazzato sotto il tappeto. Il film sembra essere un omaggio a Woody Allen. Non solo l'estetica, evidente fin dai titoli di testa, con quel font caratteristico e le sonorità jazz, ma nella volontà di scandagliare le ipocrisie e le contraddizioni della classe intellettuale americana.

Julia Roberts, lontana anni luce dai ruoli che l'hanno resa famosa, è brava. Accanto a lei, Andrew Garfield e Ayo Edebiri completano un triangolo attoriale di altissimo livello, mentre la colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross aggiunge con quelle note di piano dilatate un tappeto sonoro che amplifica le tensioni narrative.

Il limite del film è che è decisamente troppo prolisso e verboso. La sceneggiatura di Nora Garrett si perde in dialoghi a volte ridondanti, discussioni teoriche, dispute accademiche che appesantiscono il ritmo. Eppure, dentro quell’eccesso verbale si nasconde la parte più riuscita dell’opera. La parola diventa arma, scudo, maschera. Tutti parlano e nessuno si espone davvero. È in questo scarto, nel non detto che pulsa tra una frase e l’altra, che After the Hunt trova la sua densità emotiva.

Interessante anche il modo in cui Guadagnino mette in scena la reputazione come oggetto fragile e manipolabile. Basta un’accusa, uno sguardo di troppo, un dettaglio lasciato a metà. E la protagonista scivola lentamente verso una perdita di controllo che non ha nulla di spettacolare ma molto di umano. È un dramma di corrosione, più che di esplosione.

Negli stessi giorni in cui in Italia il Senato discute la nuova legge sul consenso in materia sessuale, After the Hunt ci ricorda quanto sia facile muoversi in zone grigie, dove potere, desiderio e vulnerabilità si intrecciano senza offrire risposte semplici. Non significa sminuire la tutela delle vittime, che resta fondamentale, ma riconoscere che la realtà è più complessa delle nostre narrazioni binarie. Come mostra il film di Guadagnino, la realtà non è bianco e nera ma fatta di sfumature, fraintendimenti e rapporti di potere sottili. Più che cercare colpevoli immediati, e creare ancora più distanza e sfiducia tra uomini e donne, a mio parere dovremmo imparare a muoverci dentro questa complessità.

Film

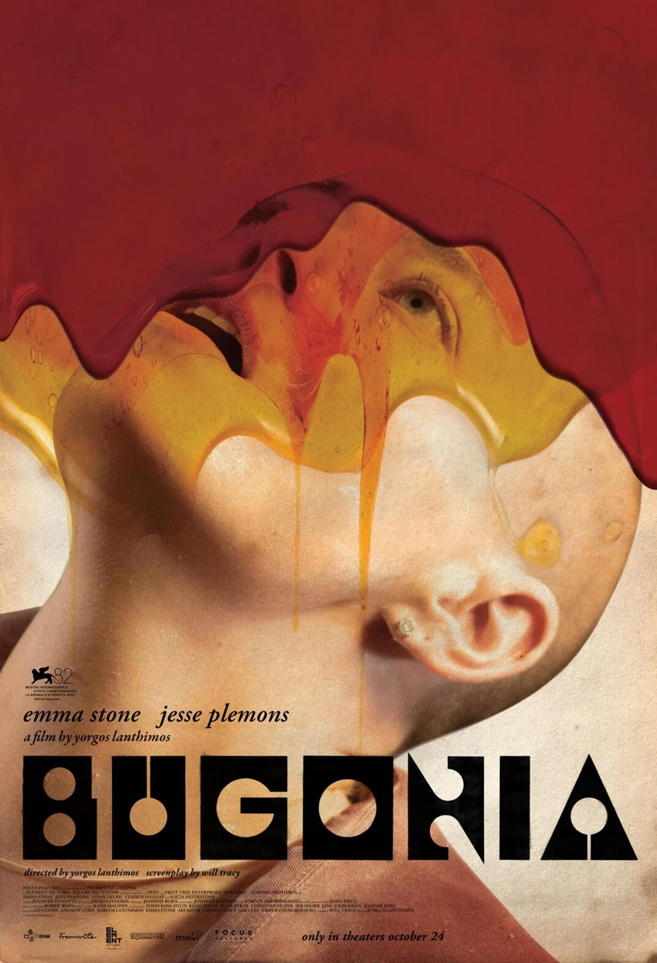

Bugonia

di Yorgos Lanthimos

Nel panorama del cinema d'autore, è raro assistere a una prolificità costante. Yorgos Lanthimos, il cineasta greco ormai celebre per il suo stile inconfondibile e spesso disturbante, sembra aver invertito la rotta, inanellando una produzione serrata che lo vede tornare sul grande schermo a breve distanza dal suo precedente lavoro.

Dopo il tripudio visivo di Povere Creature, e l'esperimento frammentato di Kinds of Kindness, Lanthimos torna con Bugonia, un film che, pur essendo un remake (del sudcoreano Save the Green Planet di Jang Joon-hwan), contiene tutte le cifre stilistiche del regista, confermando la sua necessità di raccontare le fragilità e le nevrosi del nostro tempo. Si tratta di un'opera sicuramente più accessibile rispetto ad atri suoi film, ma non meno nichilista e ficcante nella sua satira grottesca.

Teddy Gatz (interpretato da un magistrale Jesse Plemons), vive in un mondo costruito su teorie del complotto e ossessioni apocalittiche. Insieme al cugino Don (il debuttante Aidan Delbis), un giovane neurodivergente, Teddy orchestra il rapimento di Michelle Fuller (Emma Stone), amministratrice delegata della potente azienda farmaceutica Auxolith in cui lavora, convinto che sia in realtà un'aliena infiltrata con l'obiettivo di distruggere l'umanità. Segregata nel seminterrato della loro casa, Michelle viene rasata e sottoposta a interrogatori e rituali bizzarri che riflettono l’abisso mentale in cui i due vivono. Il loro piano è semplice e folle allo stesso tempo: usarla come ostaggio per negoziare con gli alieni, spingendoli ad abbandonare la Terra prima della prossima eclissi lunare. Ne nasce un claustrofobico gioco di potere, paranoia e assurdità, dove la vittima – incarnazione glaciale del capitalismo più spietato – e i suoi aguzzini – rappresentanti di una "plebe" accecata dal complottismo – si affrontano in un teatro dell’assurdo.

Bugonia è una commedia nera travestita da thriller grottesco (o forse il contrario), attraversata da una satira politica pungente che tocca la paranoia cospirazionista, l’ambientalismo, la manipolazione delle coscienze e l’intreccio tra potere mediatico e finanziario.

Lanthimos utilizza il rapimento e l’accusa di "alienità" come una lente per analizzare due derive del presente: il capitalismo predatorio impersonato da Michelle, che parla di benessere aziendale mentre pratica una gestione fredda e disumanizzante, e la follia complottista di Teddy, che canalizza il suo senso di fallimento e impotenza in una narrativa apocalittica. Michelle è "aliena" non perché viene da un altro pianeta, ma perché incarna una forma di potere così disumana da apparire extraterrestre.

Il titolo stesso, Bugonia (che nell'antichità indicava la credenza nella generazione spontanea delle api dalla carcassa di un toro), suggerisce il tema del sacrificio e della rinascita in un ciclo brutale: chi deve morire affinché la vita, o un nuovo sistema, possa prosperare?

Girato in 4:3 e con ampio ricorso al grandangolo, il film non rinuncia al tocco disturbante del regista, che si diverte a giocare con ruoli ambigui e prospettive oblique. Questa è la quarta collaborazione tra Lanthimos ed Emma Stone, e la complicità artistica tra i due è palpabile, ma è Jesse Plemons a dominare la scena. Il suo Teddy trasuda disperazione, un impasto di rabbia repressa, abusi e traumi infantili irrisolti e una grottesca ma sincera rettitudine morale. Stone, dal canto suo, è glaciale, calcolatrice, ma con lampi di umanità che ti fanno dubitare costantemente delle sue vere intenzioni.

Il finale – che non svelerò – divide nettamente gli spettatori. Alcuni lo troveranno un colpo di genio altri un eccesso gratuito. Io l'ho apprezzato, pur avendo intuito dove Lanthimos volesse andare a parare, conoscendo la sua inclinazione a provocare lo spettatore eccedendo nell'assurdità con ironia delirante e disturbante. È Lanthimos allo stato puro, un autore che sembra osservare l’umanità dallo spazio, come se fosse davvero un alieno che prende appunti sulle nostre fragilità, per poi restituircele con un sorriso amaro stampato sul volto.

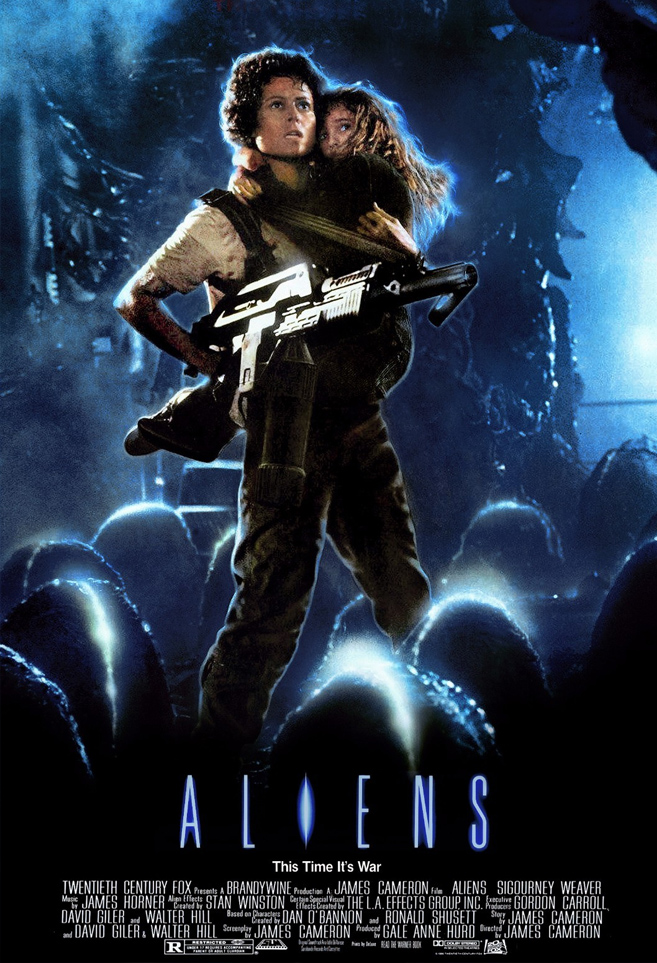

Aliens - Scontro finale

di James Cameron

Realizzare un sequel di un film di successo è sempre difficile. Realizzarne uno all’altezza di un capolavoro come l'Alien di Ridley Scott è un’impresa impossibile. Per sette lunghi anni la 20th Century Fox rimase in stallo, bloccata dalla paura di produrre una pallida copia dell'originale, finché non trovò il coraggio di affidarsi a un giovane regista canadese impegnato nelle riprese di Terminator. James Cameron, ancora lontano dall'essere il "Re Mida" di Hollywood, iniziò a buttare giù la sceneggiatura di quello che sarebbe diventato Aliens (in Italia ribattezzato con un trionfale Scontro finale, ignorando che si stava aprendo la porta a un vero e proprio franchising… altro che finale). Ne nacque un progetto che univa tensione, guerra e azione, riuscendo non solo a convincere i produttori, ma anche una riluttante Sigourney Weaver a tornare nei panni di Ripley. Un’opera che, pur mantenendo l’eredità del passato, se ne discosta con decisione, dimostrando di essere qualcosa di altrettanto originale.

Sono passati cinquantasette anni da quando Ellen Ripley è sfuggita all'orrore dello xenomorfo, ibernata nella sua capsula di salvataggio mentre vagava nello spazio profondo. Quando viene finalmente recuperata, il mondo è cambiato, sua figlia è morta di vecchiaia e nessuno sembra disposto a credere alla sua storia sugli alieni dal sangue acido. Il pianeta LV-426, da cui era fuggita disperatamente, è stato nel frattempo colonizzato senza che nessuno abbia mai incontrato le creature che hanno sterminato l'equipaggio della Nostromo. Tutto cambia quando si perdono i contatti con la colonia e la Weyland-Yutani, la compagnia che amministra gli avamposti umani al di fuori del sistema solare, chiede a Ripley di tornare laggiù come consulente, scortata da una squadra di marines coloniali armati fino ai denti. Quello che troveranno sul pianeta non è solo un nemico solitario e letale, è un incubo che si è moltiplicato, un’intera nidiata di predatori perfetti, guidati da una regina imponente e terrificante.

Se il primo Alien era un thriller claustrofobico in cui l’orrore nasceva dall’ignoto e dal non visto, Cameron ribalta l’approccio scegliendo l’azione, il rumore e la spettacolarità della violenza e degli effetti speciali. Aliens diventa un film di guerra. È il Vietnam nello spazio, con i suoi marines ultra-addestrati che si scoprono improvvisamente impotenti di fronte a un nemico che non comprendono. La paura non nasce più dall’isolamento, ma dalla sopraffazione numerica, dalla consapevolezza che per ogni alieno abbattuto ce ne sono altri dieci pronti ad attaccare dalle pareti, dal soffitto, da ogni angolo.

Al centro di tutto c'è lei, Ellen Ripley, interpretata magistralmente da Sigourney Weaver in una performance che le valse la nomination all'Oscar come miglior attrice protagonista. Se nel primo film era una sopravvissuta, qui diventa una guerriera, ma non nel senso stereotipato del termine. La sua forza non viene dalle armi (che, in realtà, maneggia poco), ma dalla sua determinazione incrollabile e, soprattutto, dal suo istinto materno. Quando trova la piccola orfana Newt nella colonia devastata, quel legame diventa il cuore emotivo del film. Nell’edizione estesa — quella che ho rivisto per l’occasione — scopriamo che Ripley aveva una figlia sulla Terra, morta di vecchiaia durante i suoi anni di ibernazione. Newt diventa la figlia perduta, e il duello finale con la Regina Aliena non è più solo uno scontro d’azione, ma un confronto tra due madri pronte a tutto pur di proteggere la propria prole.

Aliens - Scontro finale è un esempio perfetto di come un sequel possa prendere elementi fondamentali dell’originale e trasformarli in qualcosa di nuovo senza tradirne l’essenza. È un film di puro intrattenimento d’azione, profondamente figlio degli anni ottanta, ma dietro la corazza ipercinetica nasconde anche una critica alla guerra, all’arroganza militare e alla logica aziendale che sacrifica vite umane per il profitto. Dal mio punto di vista - io che tendo a preferire film più introspettivi rispetto a quelli "caciaroni" - il paragone con il primo Alien del 1979 non è nemmeno da mettere sul piatto. Giocano in campionati diversi, con ambizioni e strutture quasi opposte. Rimane però un grande e riuscito esempio di action fantascientifico dotato di anima, un film che non tradisce mai i suoi personaggi e che, con i suoi notevoli effetti speciali, ha di fatto anticipato i blockbuster d’azione degli anni a venire.

Film

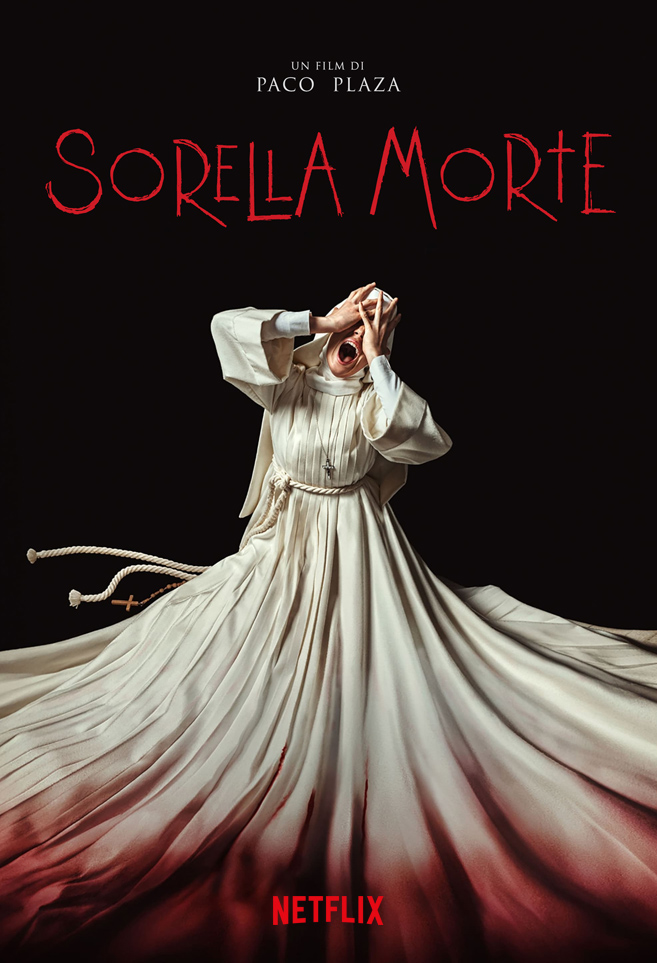

Sorella Morte

di Paco Plaza

A partire dalla saga di REC fino all’inquietante Veronica, Paco Plaza è il regista che più di tutti, negli ultimi anni, ha saputo ridare linfa vitale all’horror spagnolo. Sorella Morte, titolo originale Hermana Muerte, è il prequel di Veronica, che ammetto di non aver ancora recuperato, ma proprio perché la storia si svolge prima non dovrei essermi compromesso nulla... spero.

Spagna, 1939. Una bambina diventa famosa in tutto il paese come “la niña santa” dopo aver avuto una visione della Vergine Maria. Dieci anni dopo quella stessa bambina, ormai cresciuta, arriva in un convento isolato trasformato in collegio nel dopoguerra. Si chiama Narcisa (interpretata da una convincente Aria Bedmar), ed è pronta a prendere i voti perpetui e a insegnare alle giovani educande del luogo. Ma qualcosa di oscuro aleggia tra quelle mura bianche e silenziose, e sorella Narcisa inizia a percepire presenze inquietanti e fenomeni inspiegabili che mettono a dura prova una fede già vacillante. Mentre le consorelle la osservano con sospetto, la giovane dovrà scavare nel passato violento dell’edificio per scoprire quale tragedia ha generato l’orrore che ora minaccia lei e le bambine.

Gli horror conventuali, quelli ambientati in monasteri e conventi con suore, demoni e presenze soprannaturali, non brillano sempre per originalità. Nel caso di Sorella Morte, però, Plaza costruisce la sua storia con una pazienza quasi contemplativa, privilegiando l’atmosfera al brivido immediato, l’inquietudine profonda allo spavento facile. Il risultato è un’opera intressante ed elegante che si discosta dall’horror commerciale americano, pur mantenendo salde radici nel genere. Girato in 4:3, il formato quadrato ingabbia i personaggi e amplifica il senso di claustrofobia, nonostante gli ambienti spesso luminosi. Ed è proprio la gestione della luce a emergere come un elemento centrale. Siamo abituati a collegare l’horror al buio, alle ombre. Qui invece il terrore si consuma alla luce del sole spagnolo o nel bianco accecante delle pareti del convento. Il bianco non è purezza, ma un velo che nasconde il marcio.

Plaza costruisce la tensione lentamente, lavorando sui dettagli: una sedia che cade, un disegno sul muro, una biglia che rotola. Evita il jump scare ad ogni costo, preferendo insinuare un’angoscia costante che si infila sotto pelle. Certo, alla lentezza e l’eleganza della prima parte, il cambio di ritmo della parte finale, decisamente più macabro e violento, arriva troppo repentinamente, ma l’impatto visivo rimane potente ed efficace.

In conclusione Sorella Morte è un film che conferma il talento di Paco Plaza. Un horror elegante, profondamente inquieto, e realizzato con ottimo mestiere.

Film

I vampiri di Praga

di Tod Browning

Quando nel 1935 Tod Browning tornò a confrontarsi con il genere horror, dopo il trionfale Dracula e il controverso Freaks, il regista decise di rielaborare uno dei suoi stessi lavori, il perduto capolavoro muto London After Midnight del 1927. Nacque così Mark of the Vampire, in Italia conosciuto come I vampiri di Praga, il film che riportava Bela Lugosi a vestire nuovamente i panni di un vampiro con l'intento di replicare il successo del conte transilvano. Il risultato però fu qualcosa di molto diverso, un'opera che ancora oggi divide critica e pubblico.

Siamo in un piccolo villaggio della Cecoslovacchia, un luogo ancora legato ad antiche superstizioni. La tranquillità viene spezzata quando Sir Karell Borotyn viene trovato morto nella sua residenza, con il corpo esangue e due piccoli fori sul collo. La gente del posto e il dottor Doskil è convinto che sia opera dei vampiri che infestano il castello in rovina lì vicino, dimora del misterioso Conte Mora (Bela Lugosi) e della sua spettrale figlia Luna (Caroll Borland). Le autorità locali, scettiche, brancolano nel buio finché non entra in scena il professor Zelen (un carismatico Lionel Barrymore), esperto di occultismo e demonologia, chiamato per proteggere la figlia di Sir Karell, Irena, che sembra essere la prossima vittima designata delle creature della notte. Tra sedute spiritiche e apparizioni di pipistrelli giganti, inizia una caccia per svelare la verità dietro la maledizione dei Borotyn.

I vampiri di Praga è un film contradditorio. Da un punto di vista estetico, il film è forse superiore allo stesso Dracula. Tod Browning, aiutato dalla fotografia eccezionale di James Wong Howe, crea un'atmosfera onirica e surreale. Il cimitero avvolto dalla nebbia, il castello infestato da ragnatele, pipistrelli e rovine gotiche, e le inquadrature silenziose di Lugosi e della Borland sono pura poesia macabra. In particolare, la figura di Luna interpreta dalla Borland merita una menzione d'onore: con i suoi capelli lisci e il pallore spettrale, è diventata un’immagine iconica, anticipando di decenni la cultura goth e figure come Morticia Addams. Finisce perfino per rubare la scena allo stesso Lugosi, che per gran parte del film si affida unicamente al proprio magnetismo senza quasi mai pronunciare parola.

Il vero problema risiede nel colpo di scena finale. Senza svelare troppo per chi non l'ha visto, il film compie un brusco salto di genere, trasformandosi da horror soprannaturale in una sorta di giallo alla Agatha Christie. Una scelta, volendo, pure coraggiosa, ma che è talmente spaziante che finisce per togliere quella magia macabra che per tutto la durata del film ci aveva regalato. Per gli amanti del cinema classico rimane una visione consigliata, un tassello importante nella filmografia di Browning. Un'opera imperfetta, certamente, ma che vale la pena vedere se non altro per le splendide scenografie, la presenza di un Lugosi sempre carismatico e, soprattutto, per la figura magnetica di Carroll Borland, che ha anticipato e influenzato l’estetica gotica femminile decenni prima che diventasse un’immagine codificata.

Good Boy

di Ben Leonberg

Ben Leonberg avrà sicuramente notato che nei film horror, soprattutto quelli con case infestate e presenze inquietanti, il primo a intuire che qualcosa non va è sempre il cane. E allora perché non capovolgere la prospettiva e raccontare l'intera storia attraverso di lui? Da qui nasce l’idea che deve aver acceso la fantasia di Leonberg. Al suo esordio dietro la macchina da presa, lui e sua moglie hanno addestrato il loro cane Indy, un vivace toller, e lo hanno ripreso per tre anni, accumulando oltre 400 giorni di materiale, per realizzare Good Boy, un horror visto - e vissuto - dagli occhi di un cane.

La trama è minimale ed essenziale. Todd (Shane Jensen), un giovane con gravi problemi di salute, decide di trasferirsi nella vecchia casa di campagna del nonno defunto. Con lui c'è solo Indy, il suo fedele compagno a quattro zampe. La casa, isolata nei boschi del New Jersey, è però infestata da una presenza malvagia. E Indy lo percepisce immediatamente. Angoli vuoti che lo fissano, presenze invisibili che solo lui riesce a vedere, lo spirito di un altro cane che gli appare in visioni inquietanti, e i ricordi oscuri della morte del precedente proprietario. Mentre la salute mentale e fisica di Todd si deteriora sotto l'influsso della casa, il cane si ritrova a combattere una guerra solitaria. Costretto a vegliare sul suo padrone, Indy tenta disperatamente di avvertirlo del pericolo, scontrandosi però con l'incomunicabilità tra specie e l'incredulità del suo umano.

Girato con quattro spicci ma tanta passione, Good Boy è un film indipendente che punta tutto sul coraggio dell’idea. Recentemente l’horror ha iniziato a giocare sempre più con il cambio di prospettiva – dal fantasma di Presence al serial killer di In a Violent Nature – e anche Leonberg sceglie questa strada, non girando in soggettiva ma spostando il punto di vista ad "altezza cane". Leonberg sfrutta bene questo espediente tecnico, lavorando sul sound design e sui sensi amplificati dell'animale per creare tensione. L'orrore non nasce tanto da ciò che appare, ma da ciò che non può essere espresso. È la frustrazione del cane, incapace di comunicare il pericolo al suo umano, a generare inquietudine. Superato però l'impatto iniziale, la dinamica diventa presto ripetiva. Manca una vera evoluzione nel meccanismo della paura e la narrazione procede su binari prevedibili, risultando a tratti priva di veri scossoni.

Probabilmente chi ha visssuto con un cane, riconoscerà alcuni comportamenti e potrà emozionarsi – io sono un gattaro, ma poco cambia – tuttavia, al di là dell’osservazione affettuosa dei nostri animali e dell’idea registica, ho faticato a trovare qualcosa che restasse davvero. È uno di quei film che rispetti per l’indipendenza e la creatività dello sguardo, ma che fai fatica a consigliare con entusiasmo a chi è poco interessato a vedere film che hanno gli animali come protagonisti. Ah, a proposito, per chi odia la violenza sugli animali, al nostro amico a quattro zampe non viene torto un pelo, solo qualche spavento.

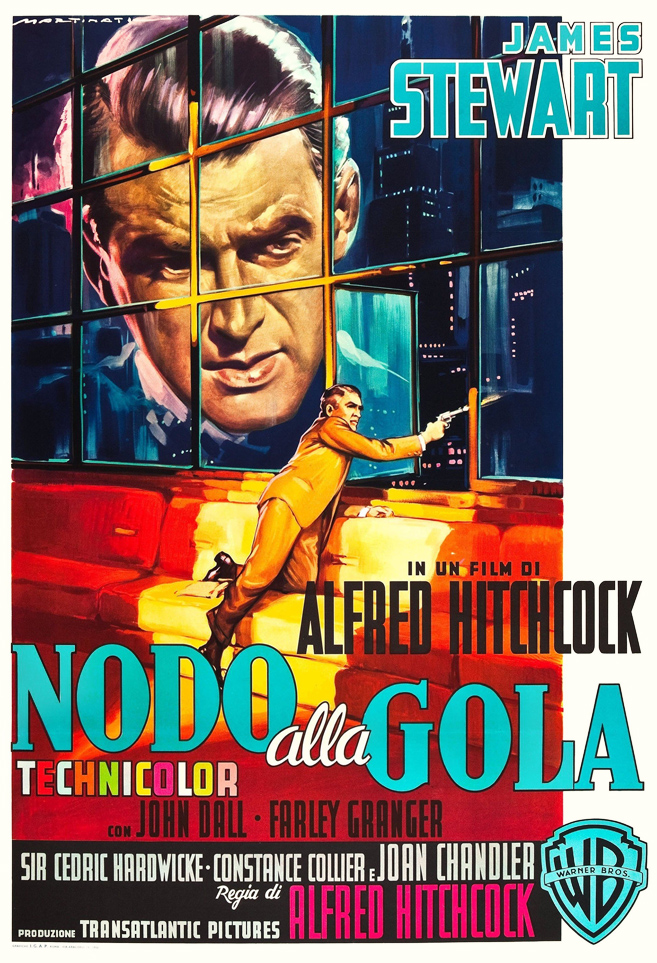

Nodo alla gola

di Alfred Hitchcock

Se c’è una cosa che Alfred Hitchcock amava più della suspense, erano le sfide tecniche impossibili. Con Nodo alla gola (Rope), il suo primo film a colori uscito nel 1948, il maestro del brivido decide regalarci una pellicola che sembra girata in un unico piano sequenza. Non è solo cinema, è teatro filmato con una sfacciataggine che solo un genio poteva permettersi.

Siamo in un elegante attico di New York. Due giovani brillanti e benestanti, Brandon (John Dall) e Philip (Farley Granger), strangolano il loro amico David con una corda. Non c'è un movente passionale o economico: lo fanno per puro esercizio intellettuale, per dimostrare la teoria nietzschiana del "superuomo" che è al di sopra della legge morale. Il tocco macabro? Nascondono il corpo in una vecchia cassapanca di legno, che decidono di usare come tavola imbandita per un cocktail party che si terrà da lì a pochi minuti. Tra gli invitati ci sono il padre della vittima, la fidanzata e, soprattutto, Rupert Cadell (James Stewart), il loro ex professore di filosofia, che durante la serata comincia a sospettare che qualcosa non quadri.

La prima cosa che colpisce di Nodo alla gola è la sua claustrofobia. Non usciamo mai da quell'appartamento. Hitchcock ci costringe a diventare complici silenziosi dei due assassini: sappiamo dov'è il corpo, sappiamo che gli invitati stanno mangiando sopra un cadavere, e questa ironia drammatica ci tiene incollati allo schermo con un misto di ansia e fastidio.

La famosa tecnica del "piano sequenza simulato" (i tagli ci sono, ma sono nascosti strategicamente quando la camera passa dietro le schiene dei personaggi o su superfici scure) non è solo un virtuosismo estetico. Serve a dare l'impressione che i minuti che passano per i protagonisti sono gli stessi che passano per noi.

James Stewart, al suo primo film con Hitchcock, porta sullo schermo un personaggio ambiguo e inquietante. Il suo professor Cadell ha teorizzato in passato la superiorità morale di certi individui, e ora si trova faccia a faccia con le conseguenze estreme delle sue idee. I dialoghi diventano un duello intellettuale sempre più serrato, con Brandon che cerca di impressionare il maestro e Rupert che lentamente intuisce l'orrore.

Sebbene il film possa sembrare a tratti un po' statico a causa della sua origine teatrale (è tratto da un opera di Patrick Hamilton), la regia è talmente fluida che la camera sembra danzare tra gli attori. Nodo alla gola rimane uno dei film più affascinanti e tecnicamente audaci di Hitchcock, un elegante thriller "da camera" dotato di una altissima tensione ideologica.

Dracula - A Love Tale

di Luc Besson

Devo essere sincero. Inizialmente non avevo alcuna intenzione di vedere Il Dracula di Luc Besson. Avevo percepito una certa diffidenza da parte del pubblico, letto critiche che lo accusavano di essere troppo simile al Dracula di Coppola, troppo sentimentale, troppo poco horror. Ero quasi convinto di aspettare l’uscita in home video e rinunciare all’esperienza del grande schermo. Poi, quasi all’ultimo momento, ho cambiato idea. Una decisione impulsiva che si è rivelata giusta. Perché Dracula – L’amore perduto merita la sala cinematografica, con le sue scenografie imponenti, la fotografia avvolgente e l’ottima colonna sonora “burtoniana” di Danny Elfman. Non è sicuramente il mio Dracula preferito, ma è una rilettura godibile e visivamente curata di un regista che ha dichiarato di non aver mai amato l’horror e di aver voluto scrivere semplicemente una storia d’amore, trasformando il romanzo di Stoker (nel quale l’amore è praticamente inesistente) in una tragica favola romantica dove l’orrore è più da fiaba alla Grimm che da terrore puro.

La storia ci porta nel XV secolo, presentandoci il principe Vlad (Caleb Landry Jones) che, dopo aver combattuto strenuamente per la chiesa, torna a casa solo per trovare la sua amata moglie morta. Devastato dal dolore, rinnega la propria fede, e questa scelta attira su di lui una maledizione terribile: l'immortalità. Condannato a vagare attraverso i secoli, il principe diventa il conte Dracula, un'esistenza solitaria scandita da un'unica ossessione: ritrovare la reincarnazione della donna amata.

Quattro secoli dopo, nella Parigi di fine ottocento, quella ricerca sembra finalmente giungere a compimento. Dracula individua in una giovane donna, fidanzata di un notaio, i tratti inconfondibili della sua Elisabetta (Zoe Sidel). Da qui parte un disperato tentativo di riconnessione emotiva, ostacolato ovviamente da chi vorrebbe piantargli un paletto nel cuore.

È evidente che il riferimento principale non sia tanto Stoker quanto il Dracula di Coppola. Ma laddove Gary Oldman incarnava un fascinoso dandy assetato di sangue, il Dracula interpretato da Caleb Landry Jones è una creatura fragile, spezzata, quasi malata. È un vampiro stanco, consumato dai secoli, che vive solo per il ricordo della sua amata. Un mostro che fa più tenerezza che paura, e Jones è bravissimo a sorreggere l’intera parte emotiva del film. Ottima anche Matilda De Angelis, vampira folle, sensuale e imprevedibile, che ruba più di una scena. Meno incisiva la protagonista femminile. Christoph Waltz, nei panni del prete, porta come sempre il suo carisma ma non lascia il segno.

Visivamente, Dracula – L’amore perduto è uno dei lavori più curati della filmografia di Besson. Le scenografie oscillano tra il gotico e il barocco, con interni carichi di dettagli, costumi sontuosi e una attenzione maniacale per l'estetica che si percepisce in ogni singola inquadratura. Dalla riproduzione del castello di Dracula alla corte di Versailles. Certo, c'è una vena ironica di sottofondo che a tratti fa sembrare il Dracula di Besson quasi una parodia – mi riferisco alla scena del giovane avvocato nel castello, il balletto nelle varie corti, l’episodio delle suore infoiate. Anche i gargoyle "alla Disney", la natura poco chiara della maledizione e del vampirismo, e il profumo afrodisiaco (che sembra uscito da Il profumo di Süskind) sono scelte abbastanza discutubili.

Eppure, nel suo insieme, Dracula – L’amore perduto è un film che ha il coraggio delle sue idee. Non cerca di rivaleggiare con Coppola sul terreno dell’horror romantico classico, ma offre una rilettura personale che parla di perdita, di ossessione e di quanto sia difficile lasciar andare ciò che amiamo. Per chi accetta questa premessa, il film regala un’esperienza visiva e emotiva piacevole e coinvolgente. Per chi invece desidera il brivido puro dell’horror, probabilmente non è la scelta giusta. Ma questa, dopotutto, è una distinzione che Besson non ha mai avuto intenzione di nascondere.

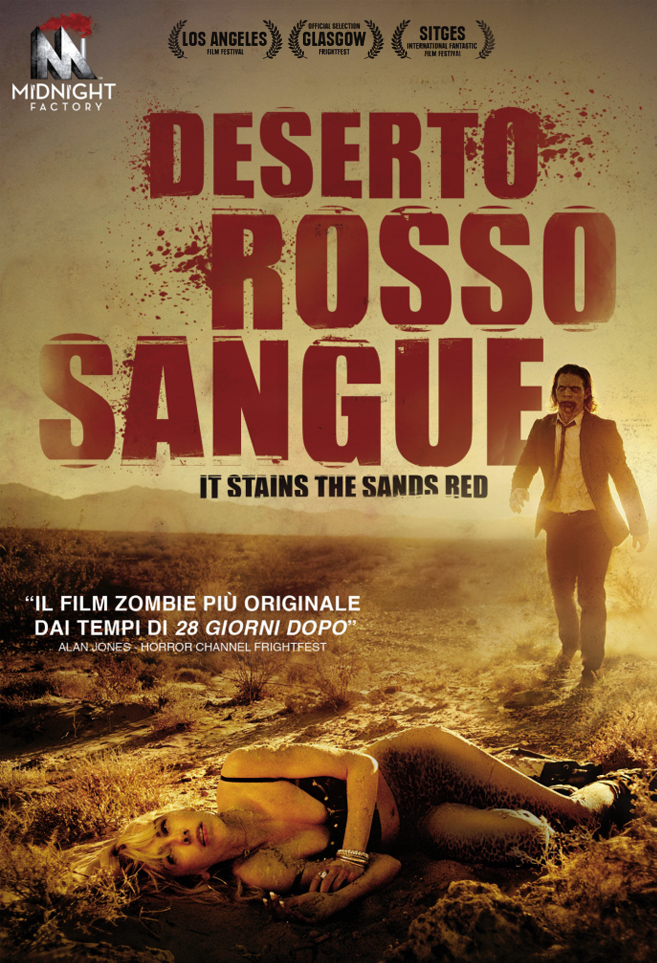

Deserto rosso sangue

di Colin Minihan

Nel panorama ormai saturo del cinema zombie, trovare un'idea originale sembra un'impresa quasi impossibile. Il sottogenere è stato esplorato in ogni direzione, dal dramma post apocalittico di 28 Giorni dopo alle orde di zombie di Train to Busan passando per la soap-opera di The Walking Dead o alle commedie splatter alla Shaun of the Dead.

Colin Minihan, regista canadese già noto per il claustrofobico ESP - Fenomeni paranormali, con Deserto Rosso Sangue (titolo originale It Stains the Sands Red) decide di operare per sottrazione, concentrandosi su un survival minimale, un confronto intimo tra una donna e uno zombie che la insegue nel deserto.

Siamo nel pieno di un'apocalisse zombie. Molly (Brittany Allen), una giovane donna dalla vita disordinata, sta fuggendo da Las Vegas con il suo fidanzato Nick per raggiungere un piccolo aeroporto e salire su un aereo diretto in Messico.

Quando la loro auto rimane bloccata nel deserto del Nevada, uno zombie solitario (Juan Riedinger) emerge dal nulla e uccide Nick. Rimasta da sola, a piedi, sotto il sole impietoso del deserto, Molly si incammina mentre il morto vivente la segue senza sosta. Lo zombie non corre, cammina lentamente, ma non si ferma mai. Molly invece ha bisogno di riposare, di bere, di mangiare. Inizia così una sorta di maratona surreale attraverso le dune, dove la vera sfida non è tanto sfuggire al mostro quanto sopravvivere a se stessa e ai propri demoni.

Questa, in sostanza, è la trama di almeno due terzi del film. Deserto rosso sangue è un'opera atipica che elimina quasi completamente l'elemento corale tipico del genere zombie per costruire un survival al femminile. Brittany Allen regge sulle proprie spalle l'intero film con una performance convincente. Il personaggio di Molly ci viene inizialmente presentato come una figura superficiale, una cocainomane incapace di assumersi responsabilità. Ma il deserto diventa uno spazio di trasformazione, un purgatorio fisico e spirituale dove Molly è costretta a confrontarsi con le scelte che l'hanno portata lì, incluso l'abbandono della figlia data in affidamento. Certo, risulta forse un po' eccessiva la resilienza di una donna, inseguita da uno zombie stalker, che cammina nel deserto per giorni con scarpe non proprio comodissime e addirittura il ciclo mestruale (a proposito, la scena in cui gli lancia il tampone con il suo sangue è un tocco di realismo geniale che raramente si vede al cinema). Tuttavia, dopo aver visto Revenge – non ci sono zombie, ma la protagonista è sempre una donna in fuga nel deserto – non mi sorprende più di tanto.

Interessante invece la dinamica che si crea tra Molly e lo zombie, che lei soprannomina "piccolo". Quello che inizia come terrore puro si trasforma gradualmente in qualcosa di più complesso: lei gli parla, lo insulta, si sfoga, arrivando a sviluppare una forma paradossale di familiarità che diventa il motore emotivo della pellicola.

Dal punto di vista tecnico, Minihan fa buon uso del poco budget a disposizione, sfruttando abilmente l'ambientazione desertica con riprese aeree e una fotografia efficace.

Certo, il film non è privo di difetti, specialmente per alcuni effetti visivi non impeccabili e certe forzature di sceneggiatura, sopratutto nel finale. Ma al di là di qualche ingenuità, va riconosciuto a Minihan il coraggio di aver puntato tutto su una protagonista complessa e su un'idea semplice ma efficace, oltre all'originalità di aver cambiato prospettiva sugli zombie firmando un road movie viscerale e femminista – nel senso più pragmatico del termine.

Film

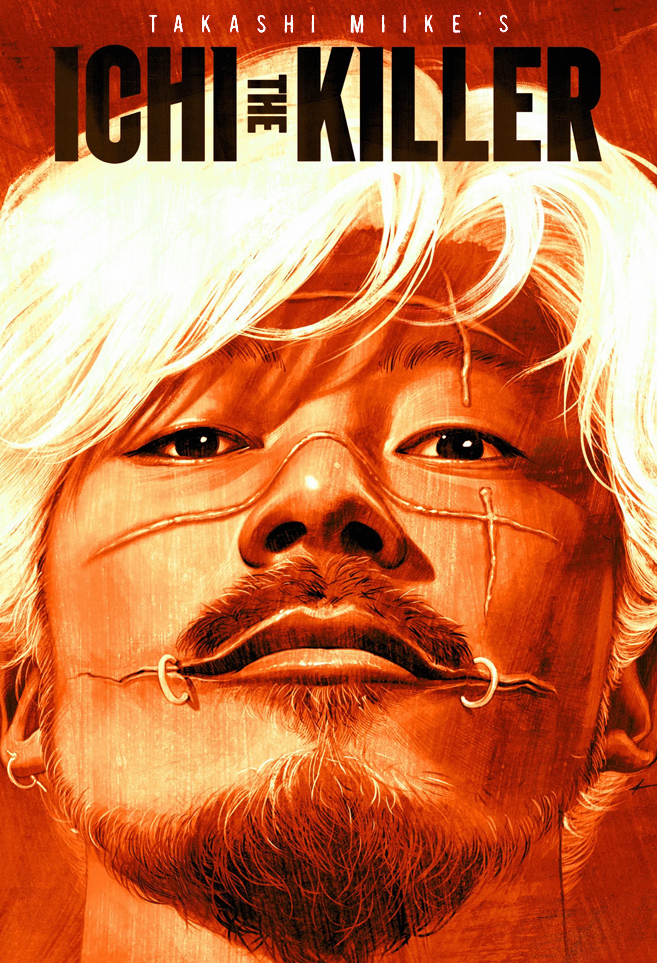

Ichi the Killer

di Takashi Miike

Parliamoci chiaro. Ci sono film che guardi per rilassarti, film più impegnativi, quelli che scegli quando vuoi il brivido giusto, e poi c’è Takashi Miike. Se non avete mai incrociato la filmografia di questo signore giapponese, beh, preparatevi psicologicamente, qui si parla di un’esperienza cinematografica che definire "estrema" è un eufemismo.

Tratto dal manga omonimo di Hideo Yamamoto, Ichi the Killer è considerato uno dei film più amati e venerati dai fan di Miike — e non è un caso. Uscito nel 2001, è diventato subito un cult controverso, non soltanto per la sua violenza senza filtri, ma anche per la sua capacità di mischiare crudeltà e poetica perversione. In italia è arrivato nel 2013 direttamente in DVD.

Siamo a Tokyo, precisamente nel quartiere di Shinjuku, popolata da gang rivali legate alla Yakuza. Quando il boss criminale Anjo scompare misteriosamente, e con lui anche un’ingente somma di denaro, il suo braccio destro, Kakihara (Tadanobu Asano), decide di partire in una missione di vendetta, convinto che dietro la sparizione ci sia un complotto. Kakihara è un sadomasochista instabile che ama infliggere violenza pur di sentirsi vivo, uno che si veste come una popstar sotto acidi con la faccia tenuta insieme da piercing e cicatrici che gli formano un sorriso che farebbe sembrare il Joker un impiegato del catasto. Parallelamente seguiamo Ichi (Nao Omori), un giovane complessato apparentemente mite ma con un potenziale di ferocia devastante, che sta decimando gli uomini del clan di Anjo per conto di Jijii (Shin'ya Tsukamoto), un vecchio inquietante che gli ha fatto il lavaggio del cervello e lo sta manipolando. Ichi, che definire problematico sarebbe alquanto riduttivo, se ne va in giro vestito con una tutina nera con il numero 1 sulla schiena e ha delle lame nei tacchi degli stivali con cui affetta la gente come fossero sashimi. Ovviamente i due personaggi finiranno per incrociarsi, non prima di aver assistito a stupri, torture e violenze d'ogni genere.

Ichi the Killer è una sorta di yakuza movie malsano, violento ed esagerato. Un fumettone pulp che spinge l'acceleratore del gore con un’ironia talmente grottesca che alla fine ti ritrovi a ridere (e poi a sentirti in colpa per aver riso, ma vabbè, dettagli). Lo splatter è ovunque, l'ultraviolenza dilaga, ma c’è anche un’estetica precisa, una visione. La regia è schizofrenica, veloce, sporca, perfettamente in linea con l'origine cartacea dell'opera. Miike non cerca il realismo, cerca l'eccesso. È tutto così "sopra le righe" che diventa quasi un cartone animato per adulti deviati. La storia inzialmente potrebbe sembrare caotica ma alla fine risulta abbastanza lineare giocandosi tutto sulla sfida a distanza tra i due schizzati protagonisti. Il biondo (ossigenato) Kakihara vede in Ichi l'unico in grado di infliggergli quella sofferenza suprema che lo farebbe sentire vivo. Dal canto suo Ichi usa la violenza come unica via per esprimere la sua sessualità repressa. È una disperata ricerca di contatto umano filtrata attraverso il dolore, di un amore che non si riesce a raggiungere se non con la sofferenza e la brutalità. A mio avviso la scena più disturbante è quella dello stupro, forse perchè più realistica. Le altre sequenze, a partire dal tizio appeso con i ganci e torturato con l'olio bollente, è talmente eccessiva ed esagerata da risultare (quasi) divertente.

Ichi the Killer è un film fondamentale per capire il cinema estremo giapponese di inizio millennio. È un film per tutti? Manco per sogno. Se non avete lo stomaco forte, statene alla larga. Ma se volete vedere cosa succede quando un regista visionario, anarchico, dotato di una maestria tecnica e un senso del ritmo invidiabili, decide di non avere nessun freno inibitore, allora accomodatevi.

Film

La dolce vita

di Federico Fellini

Acclamato capolavoro del cinema italiano e non solo, ho rivisto La dolce vita di Federico Fellini. La prima volta avevo poco più di vent’anni e, a essere sincero, l’unico ricordo rimasto era l’iconica sequenza della Fontana di Trevi mescolata a una sensazione generale di noia e delusione. Non mi stupirei nemmeno se non l’avessi finito di vedere.

Oggi, a distanza di anni, rivedere questo film è stata un'esperienza completamente diversa. È come se avessi guardato un'opera nuova, che non avevo mai visto prima. E forse è proprio così... alcuni film hanno bisogno del momento giusto, di un po’ più di esperienza e di un bagaglio culturale più ampio per riuscire davvero a coglierne il sottotesto.

La dolce vita non è un film facile da affrontare. Dura tre ore ed è costruito come una serie di episodi apparentemente slegati tra loro, senza una vera e propria trama lineare. Seguiamo Marcello Rubini, un giornalista interpretato da un straordinario e magnetico Marcello Mastroianni, mentre si muove tra le notti romane di Via Veneto, tra feste sfavillanti, intellettuali annoiati, dive hollywoodiane, aristocratici decadenti e paparazzi famelici. Marcello è un uomo in bilico: vorrebbe essere uno scrittore serio ma si ritrova a fare il cronista mondano, inseguendo lo scandalo e lo scoop facile. Vive una relazione tormentata con Emma, ma non riesce a trattenersi dalle avventure occasionali che gli capitano. È attratto dal fascino della dolce vita ma ne è anche nauseato, come se sapesse che tutto quel luccichio nasconde solo vuoto e disperazione.

Fellini costruisce un affresco spietato di una società che vive di apparenze, dove la religione è diventata spettacolo, l'amore è sostituito dal sesso facile, e la felicità è solo una maschera per coprire un'esistenza senza senso. Ogni episodio è come un quadro, un frammento di realtà che il regista ci mostra con uno sguardo lucido e cinico. C'è la scena del Cristo trasportato in elicottero sopra Roma, mescolando sacro e profano in un'immagine potente e disturbante. C'è la falsa apparizione della Madonna, dove la fede viene divorata dalla frenesia mediatica e dalla sete di miracolo a buon mercato. C'è Steiner (Alain Cuny), l'intellettuale colto e sensibile che sembra aver trovato un equilibrio perfetto, ma che alla fine si rivela tanto fragile da commettere un gesto estremo e imperdonabile.

E poi c'è lei, Anita Ekberg, la diva svedese Sylvia. Immensa, meravigliosa, irraggiungibile. La scena della Fontana di Trevi è davvero una delle più belle e iconiche della storia del cinema: Marcello che la segue come un cagnolino, Anita che entra nell'acqua con quell'abito nero stretto, sensuale, mentre la notte romana si ferma intorno a loro. È un momento di pura magia cinematografica, ma anche un simbolo perfetto di tutto il film: Marcello cerca disperatamente di afferrare qualcosa, ma tutto gli sfugge tra le dita.

Quello che mi ha colpito di più, rivedendolo oggi, è proprio questo senso di incomunicabilità e di vuoto esistenziale che permea ogni scena. Fellini descrive un mondo dove nessuno riesce davvero a connettersi con gli altri, dove le relazioni sono superficiali, dove si parla tanto ma non ci si capisce. Il finale, con quella creatura marina spiaggiata sulla riva e quella ragazzina che saluta Marcello da lontano mentre il vento copre ogni possibile dialogo, è di una potenza devastante. È come se Fellini ci dicesse che non c'è più speranza, che il vuoto ha vinto, che la dolce vita è solo un'illusione amara.

Tecnicamente il film è straordinario. La fotografia in bianco e nero cattura ogni dettaglio, ogni volto, ogni ombra con una precisione impeccabile. Le ricostruzioni scenografiche sono sontuose, a partire dalla celebre Via Veneto ricostruita interamente negli studi di Cinecittà. E poi c'è la musica di Nino Rota, che accompagna tutto con quel suo tono tra il circense e il malinconico, perfetto per un film che è insieme una danza e una discesa agli inferi.

Nonostante venga considerato una vera pietra miliare del cinema, La dolce vita non è privo di qualche criticità. Come spesso accade con i film costruiti a episodi, alcuni risultano meno incisivi e finiscono per appesantire un racconto già molto esteso. Inoltre per apprezzarlo davvero bisogna collocarlo nel suo tempo: l’Italia del boom economico, in piena trasformazione sociale e morale.

Quando uscì nel 1960, La dolce vita fece scandalo. Alla prima di Milano, Fellini fu fischiato e insultato. L'Osservatore Romano lo definì un film disgustoso, la stampa cattolica lo attaccò ferocemente, ci furono persino interrogazioni parlamentari. Alcuni sindaci lo vietarono nelle loro città. Eppure, nonostante le polemiche, il film fu un successo clamoroso. Vinse la Palma d'Oro a Cannes e divenne un fenomeno culturale, creando addirittura un nuovo modo di parlare: l'aggettivo "felliniano" e la parola "paparazzo" nascono proprio da qui.

Oggi, a distanza di oltre sessant'anni, questo film ci racconta di una Roma che non esiste più, quei personaggi appartengono a un'altra epoca, eppure il senso di smarrimento, la ricerca disperata di un significato, il vuoto dell'apparenza sono temi universali e sempre attuali. Fellini ci mostra un'umanità persa, incapace di trovare una via d'uscita, intrappolata in una spirale di eccessi e noia.

Non so se La dolce vita rappresenti il vertice assoluto del cinema di Fellini — personalmente continuo a preferire 8 e mezzo e Amarcord — ma resta senza dubbio la sua opera più influente, quella che ha cambiato per sempre il panorama cinematografico italiano e la percezione stessa del suo autore. È un film che richiede tempo, pazienza e attenzione: non intrattiene in modo immediato, non offre risposte, non consola. Eppure, se lo si affronta con la giusta predisposizione, restituisce un'esperienza che rimane addosso, scena dopo scena. Per come è costruito, anzi, funziona quasi come una serie di frammenti autonomi: vederlo in più momenti potrebbe persino aiutare a lasciare sedimentare ogni episodio.

E quella sensazione di noia e delusione che provai a vent'anni? Di certo La dolce vita non rientra tra i miei film preferiti, ma questo non toglie nulla al suo valore. Come spesso accade con le opere davvero importanti, serve il momento giusto per riuscire a comprenderle davvero.

Film

Black Phone 2

di Scott Derrickson

Difficilmente un sequel riesce a superare il primo film, ma ogni tanto capita. Restando nel territorio dell’horror recente, per esempio, il secondo Smile io l’ho trovato molto più interessante del primo. Così, con un barlume di ottimismo (e forse un eccesso di buona fede), mi sono avvicinato a Black Phone 2. Il primo del 2022 non mi aveva per niente convinto, ma magari stavolta... Niente. Il miracolo non è arrivato. Anzi, questo ritorno firmato ancora da Scott Derrickson e prodotto dalla Blumhouse riesce addirittura a fare peggio.

Siamo nel 1982, qualche anno dopo gli eventi del primo film. Finney (Mason Thames) e sua sorella Gwen (Madeleine McGraw) cercano di lasciarsi alle spalle il loro passato traumatico. Gwen, però, è tormentata da incubi che sembrano sono legati alla loro madre e a un vecchio campo vacanze del Midwest in cui la donna aveva lavorato. Gwen, Finn e il loro amico Ernesto decidono, allora, di recarsi ad Alpine Lake. Bloccati da una tormenta di neve, il telefono nero torna a suonare, e i tre capiscono che la chiave per chiudere definitivamente i conti con il Rapace potrebbe trovarsi proprio sotto il ghiaccio di quel lago.

L’ambientazione da campeggio invernale potrebbe anche avere il suo fascino, una sorta di Venerdì 13 con la neve al posto delle foglie autunnali. Il problema è che, mentre Black Phone aveva almeno una sua tensione psicologica, in questo sequel Derrickson decide di cambiare completamente registro tuffandosi a capofitto nel soprannaturale, trasformando il Rapace in una specie di entità demoniaca che invade i sogni di Gwen.

Il risultato? Una storia pasticciata che vorrebbe essere Nightmare - Dal profondo della notte ma finisce per diventarne la copia sfocata, con continue sequenze oniriche in stile Super 8 che dopo un po' stancano e spengono ogni barlume di tensione. Noia. Pura, cristallizzata noia.

Se il primo Black Phone non mi aveva convinto, questo sequel mi ha definitivamente fatto prendere la decisione di staccare il telefono.

4 mosche di velluto grigio

di Dario Argento

Tornato di recente nelle sale italiane in una splendida versione restaurata, 4 mosche di velluto grigio è sempre stato, per me, il film più sfuggente della filmografia di Dario Argento. Per anni è circolato poco e male, complice una serie di questioni legali che ne hanno ritardato l’uscita in DVD fino al 2013. Prima di allora recuperarlo era quasi un’impresa, e infatti la mia prima e unica visione – almeno fino a ieri – risale alla fine degli anni ottanta, su una VHS sgangherata di cui ricordo più il fruscio del nastro che la trama. Poi il vuoto, come se il film fosse scomparso insieme a quelle immagini sfocate. L’unica cosa rimasta impressa era la scena finale. Rivederlo oggi, a quasi cinquant’anni dalla sua uscita, è stato come scoprirlo davvero per la prima volta.

Capitolo conclusivo della cosiddetta "trilogia degli animali", 4 mosche di velluto grigio non solo anticipa l’esplosione stilistica di Profondo Rosso, ma contiene già i germogli di tutto il cinema argentiano che verrà.

La storia ruota attorno a Roberto Tobias (Michael Brandon), giovane batterista rock da giorni seguito da un uomo misterioso. Stanco di essere pedinato, decide di affrontarlo, ma nella colluttazione lo uccide accidentalmente. Qualcuno ha assistito alla scena, fotografando il delitto, e da lì inizia a tormentarlo con minacce, immagini e ricatti. Roberto evita la polizia, ma senso di colpa, incubi ricorrenti e paura lo logorano. Finisce così per confidarsi con la moglie Nina, un amico filosofico e un investigatore privato, nel tentativo di capire chi si nasconda dietro quella persecuzione.

Rivisto oggi 4 mosche di velluto grigio si rivela essere molto più di un semplice thriller. È un film in bilico, sospeso tra due anime: quella del giallo classico all'italiana che Argento aveva già perfezionato con L'uccello dalle piume di cristallo, e quella visionaria, onirica e quasi metafisica che esploderà quattro anni dopo in Profondo Rosso. La trama segue lo schema dei due film precedenti, ma è il modo in cui Argento la mette in scena a fare la differenza. Abbandona il rigore formale degli esordi per sperimentare con carrellate impossibili e soggettive invasive, costruendo una città ibrida – Roma, Milano, Torino fuse insieme – un luogo labirintico, straniante, quasi mentale.

Uno degli aspetti più affascinanti è proprio questo carattere sperimentale. Argento sembra voler testare i limiti del genere, inserendo elementi che sfiorano il surreale. C’è l’incubo ricorrente della decapitazione in Arabia Saudita, la pseudo-scienza della retinografia criminale, secondo cui l’ultima immagine vista rimarrebbe impressa sulla retina. E poi c’è quel celebre finale al rallentatore, girato con una cinepresa da tremila fotogrammi al secondo, che trasforma l’istante della violenza in una danza ipnotica. Una trovata tecnica allora rivoluzionaria.

Ma 4 mosche di velluto grigio non è solo un laboratorio di idee. È anche un film sorprendentemente personale, quasi autobiografico. La coppia in crisi, con un marito in preda alla paranoia e una moglie ricca e distante, richiama in modo neanche troppo velato la fine del matrimonio tra Argento e Marisa Casale. Non a caso, i due protagonisti furono scelti anche per la loro somiglianza fisica con la coppia reale.

Tecnicamente il film è impeccabile. La fotografia di Franco Di Giacomo crea atmosfere tese e claustrofobiche, il montaggio di Françoise Bonnot dà ritmo e nervosismo al racconto, e la colonna sonora di Morricone, è tanto sperimentale quanto disturbante. Il maestro abbandona le melodie liriche che lo avevano reso celebre nei western di Leone per avventurarsi in territori quasi rock-progressive.

Certo, non tutto funziona. La sceneggiatura a tratti forza la mano, alcune sequenze sembrano inserite più per la loro potenza visiva che per reale necessità narrativa. E poi ci sono gli inserti comici, personaggi eccentrici al limite del macchiettistico. A partire da Diomede (interpretato da un Bud Spencer fresco di Trinità), che vive in una baracca sul Tevere – proprio sotto Ponte Marconi, dalle mie parti – il Professore (Oreste Lionello), senzatetto dall'aria da gentiluomo decaduto, e l’investigatore privato omosessuale Arrosio, personaggio che potrebbe risultare pure simpatico almeno finché non incontra un testimone, anch’egli omosessuale e la caricatura dei personaggi diventa davvero eccessiva e imbarazzante. Stesso discorso per le gag con il postino, che all'epoca forse strappavano una risata ma oggi risultano un po' datate e stucchevoli.

Eppure, nonostante questi inciampi, il film conserva un fascino unico. Argento non ha paura di mescolare toni e registri, di passare dal thriller psicologico alla commedia grottesca, dal dramma coniugale all’incubo surreale. Si percepisce chiaramente il desiderio di spingersi oltre, di scavare nell’irrazionale e nei territori del subconscio che diventeranno il suo marchio. A volte il risultato è sbilenco, ma è altrettanto affascinante vedere un regista che rischia, sperimenta e si sporca le mani.

Un film imperfetto, sì, un esperimento incompleto, ma già pieno dei semi del grande cinema che verrà. Non sarà il capolavoro di Argento, ma è certamente il film in cui il Maestro del Brivido ha iniziato davvero a volare.

Film

Barbarian

di Zach Cregger

Barbarian è il film di esordio di Zach Cregger, altro attore comico che, dopo Jordan Peele, ha deciso di sporcarsi le mani con la paura

Uscito nel 2022 e realizzato con un budget limitato, il film è diventato rapidamente un piccolo fenomeno dell’horror moderno.

In Italia non è mai uscito nelle sale arrivando direttamente su Disney+.

La storia vede come protagonista Tess (Georgina Campbell), una ragazza arrivata a Detroit per un colloquio di lavoro. È notte, piove a dirotto e la casa che ha affittato tramite un'agenzia online scopre essere già occupata. Un errore di prenotazione, due sconosciuti sotto lo stesso tetto, e un imbarazzo palpabile che si trasforma presto in diffidenza. L'uomo (Bill Skarsgård), un musicista dall’aria gentile, le offre il divano e la situazione sembra risolversi, almeno in apparenza. Ma durante la notte qualcosa si muove nell’ombra, tra porte che si aprono da sole, rumori soffocati, e presenze appena percettibili. Il giorno dopo, mentre è sola, Tess nota una porta nascosta nella cantina. Una porta che conduce a un corridoio buio, freddo, che sembra non finire mai. Da quel momento in poi, Barbarian diventa un viaggio nell'orrore... ma anche altro.

Non aggiungo altri dettagli perché Barbarian è uno di quei film che vanno scoperti passo dopo passo, senza sapere troppo in anticipo cosa aspettarsi. Posso solo dire che Zach Cregger dimostra una notevole abilità nel costruire paura e brividi autentici, sfruttando al meglio le atmosfere e usando riferimenti al cinema horror del passato senza copiarlo. La forza del film è quella di giocare con le aspettative dello spettatore. Ti porta a pensare di sapere dove stai andando, e poi, arrivato al culmine della tensione, ribalta tutto. All'inizio sembra la solita storia di una donna sola che teme un uomo sconosciuto in una situazione di vulnerabilità, ma appena ci convinciamo di aver capito, Barbarian cambia direzione, cambia tono, cambia addirittura genere. E non lo fa una sola volta. A un certo punto il film si sposta altrove, introduce un nuovo protagonista — un attore televisivo interpretato da Justin Long, perfetto nella parte dell’uomo pieno di sé e incapace di riconoscere la propria tossicità — e cambia completamente registro. Cregger ha il coraggio di mescolare i linguaggi, di creare tensione e poi smorzarla con improvvise sfumature da commedia. E funziona, soprattutto quando l’horror claustrofobico convive con un’ironia surreale e grottesca, come nella scena in cui il proprietario della casa scopre i cunicoli segreti sotto l’abitazione e inizia a misurarli sperando di poter aumentare il valore dell’immobile. Certo, qualche piccola incongruenza narrativa qua e là si nota, ma l’imprevedibilità e il continuo alternarsi di paura, ironia e sorpresa rendono Barbarian un’esperienza intensa e divertente.

È un film che funziona, a patto siate disposti a stare al gioco. Non ha pretese intellettuali, ma riesce a intrattenere con intelligenza e anche un po' di critica sociale, spiazzando lo spettatore con divertimento e inquietudine.

A me è piaciuto tantissimo.

The Invitation

di Karyn Kusama

C'è qualcosa di profondamente disturbante nelle cene tra vecchi amici. Quelle rimpatriate dove tutti sorridono un po' troppo, nessuno dice davvero quello che pensa, e tu finisci per chiederti perché diavolo hai accettato l'invito. The Invitation di Karyn Kusama - regista statunitense nota, in negativo a dir la verità, per Aeon Flux e Jennifer’s Body - prende esattamente quella sensazione e la trasforma in un thriller psicologico da camera ambientato quasi interamente in un’unica location.

Will (Logan Marshall-Green), accompagnato dalla fidanzata Kira, accetta di partecipare a una cena in una lussuosa casa sulle colline di Los Angeles organizzata dalla sua ex moglie Eden (Tammy Blanchard) e dal suo nuovo compagno David. Segnato da una tragedia — la perdita del figlio avuto con Eden — Will si ritrova circondato da vecchi amici e alcuni sconosciuti, avvertendo fin da subito che qualcosa nell’aria non quadra. Eden e David dicono di aver trovato la pace grazie a un misterioso gruppo di sostegno in Messico, una sorta di setta mistica, e propongono ai presenti un’esperienza di “liberazione”. Man mano che la serata procede, tra volti familiari, ambienti intimi e silenzi inquietanti, Will percepisce che quell’invito nasconde più di una semplice ospitalità. Forse è solo la sua ferita a renderlo sospettoso, oppure qualcosa di più sinistro è in agguato.

The Invitation è un thriller "teatrale" alla Polanski, che si svolge quasi interamente all’interno di una casa, lento, claustrofobico e paranoico, costruito più sui dialoghi, sull’attesa e sulle tensioni che sui colpi di scena. Il tema centrale è il lutto e le strategie di sopravvivenza che adottiamo per convivere con il dolore. Will fatica ad accettare come Eden sia riuscita a lasciarsi alle spalle la sofferenza per la perdita del loro figlio, trovandosi spaesato in un posto dove tutti cercano felicità e leggerezza, ma dove ogni gesto e ogni parola sembrano fuori posto. Kusama gioca tutto sull’incertezza. Ti tiene sospeso, senza mai farti capire se la diffidenza di Will sia giustificata o solo il frutto della sua mente provata dal dolore. Ti ritrovi a dubitare insieme a lui, a chiederti se dietro quei sorrisi e quella calma innaturale ci sia davvero qualcosa di oscuro, o se sia solo la sua ferita a deformare la realtà.

La scena iniziale, unica girata all’esterno, in cui Will investe accidentalmente un coyote e lo uccide per porre fine alle sue sofferenze, anticipa in maniera evidente — e forse anche prevedibile — la tensione morale e la violenza improvvisa che sfoceranno nel finale. Una metafora tra la scelta di annullare il dolore attraverso la morte, oppure continuare a vivere con una sofferenza che probabilmente non ti abbandonerà mai.

Il finale apocalittico, con quelle lanterne rosse che si accendono nelle case circostanti, mi ha ricordato per certi versi il finale di Fight Club. Un’idea interessante che chiude il film con un brivido lungo la schiena.

Passato un po’ in sordina, The Invitation resta un thriller psicologico da scoprire, elegante, teso e capace di farvi guardare con sospetto anche le cene tra amici più innocue.

Frankenstein (2025)

di Guillermo del Toro

Il Frankenstein di Guillermo del Toro è, senza dubbio, uno dei film più attesi dell’anno.

Prodotto da Netflix, presentato in anteprima a Venezia e distribuito solo in poche sale selezionate – giusto il tempo per garantirsi l’accesso ai premi – il film arriva in questi giorni sulla nota piattaforma streaming diventando il suo fiore all'occhiello.

Sulla carta, l’incontro tra del Toro e il Frankenstein di Mary Shelley sembra scritto nel destino. Dopotutto, il regista messicano – da Il labirinto del fauno a La forma dell’acqua, fino al recente Pinocchio – ha sempre avuto una predilezione per i reietti, per le creature imperfette e malinconiche, sospese tra umanità e mostruosità.

ToltoTim Burton, forse nessun altro autore possiede oggi uno sguardo tanto visionario, gotico e insieme barocco da fondersi con l’universo tragico e poetico del mostro di Frankenstein.

La storia la conosciamo tutti, un classico della letteratura e del cinema che da numerose generazioni fa parte del nostro immaginario collettivo. Del Toro lo affronta con rispetto ma anche con il coraggio di piegarlo al proprio linguaggio. Il film, lungo due ore e mezza, è strutturato in un preludio e due parti. Nel preludio viene ripreso quanto raccontato all'inizio del romanzo: il barone Victor Frankenstein (Oscar Isaac) vaga tra i ghiacci del Polo Nord, braccato dalla Creatura (interpretato da Jacob Elordi), un essere dalla forza sovrumana e apparentemente indistruttibile. Raccolto dall'equipaggio di una nave rimasta intrappolata nei ghiacci artici, Frankenstein, ferito ed esausto, rivela di essere stato lui a dare vita alla Creatura raccontando gli eventi che hanno portato alla sua creazione.

Nella prima parte, che occupa buona parte del film, viene così raccontata l'infanzia del giovane Victor, la morte della madre, il rapporto contrastato con un padre freddo e autoritario, la carriera universitaria come medico e la folle ossessione di poter sconfiggere la morte iniziando a fare esperimenti sui cadaveri per riportarli in vita. Sostenuto da un mercante d’armi senza scrupoli, costruisce un laboratorio in una torre abbandonata e lì, pezzo per pezzo, assembla un corpo fatto di cadaveri animandolo tramite complessi macchinari che imbrigliano la corrente elettrica dei fulmini durante una tempesta. Un evidente omaggio all'iconografia cinematografica del primo Frankenstein di Whale dal momento che nel romanzo la creazione del "mostro" non viene descritta. La Creatura, però, è ben diversa dal mostro massiccio e goffo della tradizione. È longilinea, fragile, con movenze incerte e un’innocenza disarmante. Non conosce la malvagità né il linguaggio, è come un bambino che cerca di capire il mondo e il proprio posto in esso. Deluso e terrorizzato da ciò che ha fatto, Victor prima lo rinnega, lo umilia e lo imprigiona – replicando la violenza subita dal padre – e infine prova a distruggerlo.

Nella seconda parte la narrazione riprende dal punto di vista del mostro, ed è probabilmente la più riuscita. Sopravvissuta, la Creatura incontra un vecchio cieco che gli insegna a leggere e parlare. Qui il ritmo rallenta e il film diventa quasi contemplativo. Sono momenti delicati, sospesi, che contrastano con la brutalità della prima metà e ci fanno entrare davvero nella pelle di questo essere smarrito che non ha mai chiesto di nascere.

Molto bravo Jacob Elordi, sepolto sotto strati di trucco prostetico. Il suo mostro di Frankenstein è forse un po' troppo belloccio e fisicato – stiamo sempre parlando di un uomo assemblato con parti di cadaveri – ma la sua interpretazione è ricca di profondità emotiva riuscendo a trasmettere il dolore dell’abbandono, della solitudine e della paura di non essere amati.

Oscar Isaac tratteggia un Victor divorato dal proprio ego e dalla rabbia, un uomo brillante ma logorato da ferite mai rimarginate. La sua performance è intensa, a tratti eccessiva, ma perfettamente in linea con la natura febbrile del personaggio.

La sempre più affascinante Mia Goth nei panni di Elizabeth porta nel film una voce diversa, più compassionevole. Non più la fidanzata remissiva del romanzo, ma una scienziata, un’entomologa animata da curiosità e compassione. È lei a riconoscere nella Creatura un essere senziente, a offrirgli per la prima volta uno sguardo privo di paura.

Esteticamente il film è una meraviglia. Ma non mi soprende conoscendo i lavori di Del Toro. Scenografie sontuose. Elegante, barocco e gotico al contempo, con squarci pittorici. La fotografia gioca con luci e ombre in modo quasi espressionista.

Il Frankenstein di Del Toro, oltre a rispettare la struttura del romanzo di Shelley, aggiungendo e definendo numerosi passaggi narrativi, tiene conto di decenni di storia del cinema racchiudendo in un solo film tutte le incarnazioni del mito – da Whale a Branagh, passando per la Hammer degli anni sessanta, fino a Edward mani di forbice e volendo anche Povere creature! – rileggendo il mito alla luce del proprio immaginario.

Il risultato è un’opera maestosa , in cui il vero mostro non è la Creatura, ma il suo creatore. Impossibile non identificarsi con la solitudine e la fame d’affetto della Creatura, con la sua rabbia e il suo bisogno d’amore. Quando pronuncia la sua prima parola, quella che ogni bambino rivolge a chi gli ha dato la vita, comprendiamo che il film di del Toro non parla della nascita dell’orrore, ma dell’origine dell’amore.

Forse si sarebbe potuto limare qualcosa nella prima parte, renderla più essenziale, e alleggerire quella patina di spettacolarità hollywoodiana che ogni tanto appesantisce la narrazione. In alcune sequenze l’uso della CGI risulta un po’ troppo evidente, quasi invasivo. Ma nonostante queste sbavature, Frankenstein resta un film visivamente sontuoso, emotivamente sincero e capace di ridare vita – in tutti i sensi – a uno dei miti fondanti del nostro immaginario.

Peccato non averlo potuto vedere sul grande schermo.

Nessuno ti salverà

di Brian Duffield

Nessuno ti salverà, film diretto da Brian Duffield e approdato su Disney+ nel 2023, potrebbe sembrare a prima vista l’ennesima storia di invasione aliena domestica. Quella in cui i classici alieni "grigi", con le loro teste sproporzionate, gli occhi neri e le lunghe braccia dalle quattro dita, si presentano per evere insistenti incontri ravvicinati di terzo, o forse quarto, tipo. In realtà, però, il film è anche qualcos’altro.

La protagonista è Brynn (Kaitlyn Dever), una giovane donna che vive da sola in una grande casa isolata ai margini di un piccolo paese. Trascorre le giornate immersa nel silenzio, dedicandosi al modellismo, alla scrittura e alla danza. Fin da subito intuiamo che porta con sé un passato irrisolto, segnato da una tragedia, e che nel paese la gente la evita, nessuno le rivolge la parola.

Una notte, mentre dorme, strani rumori la svegliano di colpo. Qualcuno — o qualcosa — si è introdotto nella sua casa. È un alieno umanoide, anzi più di uno, impegnati in un’invasione di massa. Da quel momento la casa di Brynn diventa un campo di battaglia, e la lotta per la sopravvivenza si trasforma in un confronto con il suo passato, con la colpa e con il bisogno disperato di redenzione.

Nessuno ti salverà è un film quasi del tutto privo di dialoghi, incentrato sulla solitudine della protagonista e sul suo scontro solitario contro un’invasione aliena. Brynn, da ragazza fragile e terrorizzata, in un susseguirsi di fughe all’interno di una casa piena di stanze buie e angoli in cui potrebbe nascondersi qualsiasi cosa, si trasforma in una guerriera indomita che improvvisa armi con quello che trova a portata di mano, lasciandosi dietro una scia di cadaveri extraterrestri che, a dirla tutta, non sembrano nemmeno così cattivi e finiscono per prenderle di santa ragione da una che fino a cinque minuti prima si nascondeva dietro il divano. Insomma, per essere creature venute dallo spazio profondo con tecnologie avanzate, un po’ di coordinazione in più non avrebbe guastato.

Molto brava Kaitlyn Dever che porta sulle spalle l'intero film con una performance tutta fisica, fatta di sguardi, espressioni e movimenti.