Ichi the Killer

di Takashi Miike

Parliamoci chiaro. Ci sono film che guardi per rilassarti, film più impegnativi, quelli che scegli quando vuoi il brivido giusto, e poi c’è Takashi Miike. Se non avete mai incrociato la filmografia di questo signore giapponese, beh, preparatevi psicologicamente, qui si parla di un’esperienza cinematografica che definire "estrema" è un eufemismo.

Tratto dal manga omonimo di Hideo Yamamoto, Ichi the Killer è considerato uno dei film più amati e venerati dai fan di Miike — e non è un caso. Uscito nel 2001, è diventato subito un cult controverso, non soltanto per la sua violenza senza filtri, ma anche per la sua capacità di mischiare crudeltà e poetica perversione. In italia è arrivato nel 2013 direttamente in DVD.

Siamo a Tokyo, precisamente nel quartiere di Shinjuku, popolata da gang rivali legate alla Yakuza. Quando il boss criminale Anjo scompare misteriosamente, e con lui anche un’ingente somma di denaro, il suo braccio destro, Kakihara (Tadanobu Asano), decide di partire in una missione di vendetta, convinto che dietro la sparizione ci sia un complotto. Kakihara è un sadomasochista instabile che ama infliggere violenza pur di sentirsi vivo, uno che si veste come una popstar sotto acidi con la faccia tenuta insieme da piercing e cicatrici che gli formano un sorriso che farebbe sembrare il Joker un impiegato del catasto. Parallelamente seguiamo Ichi (Nao Omori), un giovane complessato apparentemente mite ma con un potenziale di ferocia devastante, che sta decimando gli uomini del clan di Anjo per conto di Jijii (Shin'ya Tsukamoto), un vecchio inquietante che gli ha fatto il lavaggio del cervello e lo sta manipolando. Ichi, che definire problematico sarebbe alquanto riduttivo, se ne va in giro vestito con una tutina nera con il numero 1 sulla schiena e ha delle lame nei tacchi degli stivali con cui affetta la gente come fossero sashimi. Ovviamente i due personaggi finiranno per incrociarsi, non prima di aver assistito a stupri, torture e violenze d'ogni genere.

Ichi the Killer è una sorta di yakuza movie malsano, violento ed esagerato. Un fumettone pulp che spinge l'acceleratore del gore con un’ironia talmente grottesca che alla fine ti ritrovi a ridere (e poi a sentirti in colpa per aver riso, ma vabbè, dettagli). Lo splatter è ovunque, l'ultraviolenza dilaga, ma c’è anche un’estetica precisa, una visione. La regia è schizofrenica, veloce, sporca, perfettamente in linea con l'origine cartacea dell'opera. Miike non cerca il realismo, cerca l'eccesso. È tutto così "sopra le righe" che diventa quasi un cartone animato per adulti deviati. La storia inzialmente potrebbe sembrare caotica ma alla fine risulta abbastanza lineare giocandosi tutto sulla sfida a distanza tra i due schizzati protagonisti. Il biondo (ossigenato) Kakihara vede in Ichi l'unico in grado di infliggergli quella sofferenza suprema che lo farebbe sentire vivo. Dal canto suo Ichi usa la violenza come unica via per esprimere la sua sessualità repressa. È una disperata ricerca di contatto umano filtrata attraverso il dolore, di un amore che non si riesce a raggiungere se non con la sofferenza e la brutalità. A mio avviso la scena più disturbante è quella dello stupro, forse perchè più realistica. Le altre sequenze, a partire dal tizio appeso con i ganci e torturato con l'olio bollente, è talmente eccessiva ed esagerata da risultare (quasi) divertente.

Ichi the Killer è un film fondamentale per capire il cinema estremo giapponese di inizio millennio. È un film per tutti? Manco per sogno. Se non avete lo stomaco forte, statene alla larga. Ma se volete vedere cosa succede quando un regista visionario, anarchico, dotato di una maestria tecnica e un senso del ritmo invidiabili, decide di non avere nessun freno inibitore, allora accomodatevi.

Film

Battle Royale

di Kinji Fukasaku

Uscito nel 2000 e diretto da Kinji Fukasaku, Battle Royale è un cult generazionale che, tra polemiche e censure, si è affermato come uno dei film più controversi e chiacchierati dell'inizio del nuovo millennio. Tratto dal romanzo omonimo di Koshun Takami, è un’opera feroce, beffarda e assolutamente politically scorrect, che ha lasciato un’impronta profonda nel cinema giapponese e mondiale, influenzando registi come Quentin Tarantino e anticipando fenomeni come Hunger Games e Squid Game. Osteggiato e censurato in patria, a causa della sua estrema violenza e dei contenuti controversi, in Italia non ha mai avuto una distribuzione cinematografica. All'epoca il film circolava grazie al passaparola e alla nascente pirateria digitale, alimentando un’aura di culto tra cinefili e appassionati. Solo qualche anno più tardi venne distribuito nel mercato home video. Mi pare che non sia mai stato proiettato in sala, se non in qualche rassegna dedicata al cinema giapponese. Attualmente è disponibile su Prime Video, all’interno del canale CG Collection.

In un futuro prossimo, in un paese asiatico non meglio definito, il governo vara una legge brutale per contrastare la dilagante delinquenza giovanile. Ogni anno, una classe di studenti delle superiori viene scelta a sorte per partecipare al "Programma", un crudele gioco di sopravvivenza noto come Battle Royale. Con l’inganno, durante una gita scolastica, un’intera classe viene narcotizzata e trasportata su un’isola deserta. Al loro risveglio, i ragazzi si ritrovano con un collare esplosivo al collo e vengono accolti dal loro ex insegnante (interpretato da Takeshi Kitano) che, supportato da un’unità militare, li informa che hanno tre giorni per eliminarsi a vicenda. Solo uno di loro potrà sopravvivere e fare ritorno a casa. Se allo scadere del tempo ci saranno più sopravvissuti, tutti verranno giustiziati.

Sconcertati e presi dal panico, i compagni di classe ricevono uno zaino con un kit di sopravvivenza e un’arma diversa per ciascuno. Da quel momento, diventano nemici mortali, costretti a uccidersi l’un l’altro per sperare di sopravvivere.

In Battle Royale ci sono 42 studenti – 21 ragazzi e 21 ragazze – costretti a partecipare a una sorta di reality show mortale. Alcuni dei ragazzi sono ben delineati attraverso brevi flashback che ne approfondiscono le motivazioni, le paure, le relazioni. Ogni morte è accompagnata da una didascalia con il nome del concorrente eliminato e il numero dei superstiti rimasti, scandendo il ritmo del massacro con precisione matematica.

Kinji Fukasaku firma un film violento, grottesco e ipercinetico, una via di mezzo tra Il signore delle mosche e un manga splatter anni novanta. La sua critica alla società giapponese è velenosa e diretta. Gli adulti hanno rinunciato a comprendere la gioventù e hanno deciso di gestirla con il terrore. Il “Programma” è una distorsione del sistema educativo, dove l'autorità diventa punizione e la scuola un campo di battaglia. Le dinamiche tra i personaggi – amicizie, rivalità, tradimenti – emergono in un contesto sempre più disperato. Il film mantiene un buon livello di tensione e alterna momenti di pura adrenalina ad altri più stucchevoli (vedi le dichiarazioni d'amore in punto di morte). Certo, qua e là si sfiora l’assurdo – ragazzi che camminano con un'ascia in testa oppure con sei proiettili in corpo – ma d'altronde Battle Royale è una sorta di pulp distopico che non nasconde la sua vera natura. Takeshi Kitano è perfetto nel ruolo del professore borderline. Il suo personaggio è ambiguo, stanco, distaccato, ma mai del tutto privo di umanità. È l’incarnazione di un’autorità che non guida, ma osserva e punisce.

Nel finale il film inciampa un po’ in un moralismo posticcio e si lascia dietro qualche buco di sceneggiatura, ma resta comunque un cultone irriverente e brutale, capace di trasformare l’angoscia adolescenziale in una vera e propria guerra generazionale.

Nel 2003 è uscito il seguito, Battle Royale II: Requiem, diretto inizialmente da Kinji Fukasaku ma completato dal figlio Kenta Fukasaku dopo la morte del padre durante le riprese.

Esiste anche una versione manga di Masayuki Taguci pubblicata tra il 2000 e il 2005 in quindici volumi, che però mi dicono essere assai discutibile.

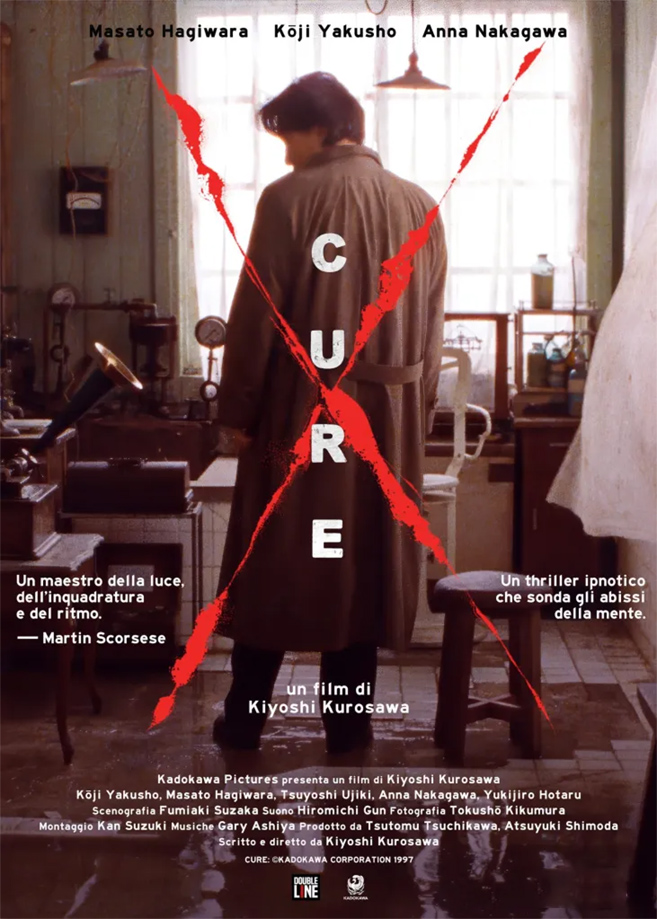

Cure

di Kiyoshi Kurosawa

In occasione della sua uscita nelle sale italiane, sono andato a vedere Cure di Kiyoshi Kurosawa, il film che nel 1997 ha aperto – insieme a Ring di Hideo Nakata e Audition di Takashi Miike – la prima ondata del cosiddetto J-Horror. Un’opera che ha segnato l’ascesa di Kurosawa nel panorama del cinema giapponese contemporaneo, proiettandolo tra i registi più rilevanti e meno inquadrabili.

A quasi trent’anni di distanza, Cure resta un oggetto misterioso. Oscuro, disturbante, elusivo. Non a caso è diventato un film di culto, ammirato da registi come Martin Scorsese, Ari Aster e Bong Joon-ho, che lo hanno citato tra le loro opere di riferimento.

In una Tokyo fredda e desolata vengono compiuti una serie di omicidi inquietanti. Le vittime vengono trovate con una X incisa sulla gola. Gli assassini, persone comuni, senza legami apparenti tra loro, vengono sempre identificati sul posto, ma sembrano non ricordare nulla del delitto. Il detective Kenichi Takabe (interpretato da uno straordinario Koji Yakusho), un uomo razionale tormentato dalla fragile salute mentale della moglie, inizia a indagare su questi casi inspiegabili. Il sospettato principale è un giovane enigmatico, Mamiya (Masato Hagiwara), che pare aver perso la memoria ma sembra nascondere molto più di quanto lasci intendere.

Kurosawa ha dichiarato di essersi ispirato a Il silenzio degli innocenti e Seven, ma prenderla alla lettera è fuorviante. Sì, c’è un detective, c’è un’indagine e c’è un assassino. Ma Cure non è davvero un film sui serial killer. È qualcos’altro. È un thriller spogliato di tensione narrativa classica, che si muove in uno spazio indefinibile, dove il terrore non è visibile, ma percepito. Niente musica, pochi dialoghi, lunghi piani sequenza, inquadrature fisse e suoni ambientali che si insinuano sotto pelle. L’orrore non arriva mai in modo spettacolare. Lo senti nel rumore di un neon, nel silenzio di una stanza vuota, nel volto inespressivo di chi ha appena ucciso senza sapere perché.

Kurosawa prende i cliché del thriller psicologico e li disinnesca uno ad uno. Non cerca la suspense, ma l’inquietudine. Lavora di sottrazione focalizzando sull'aspetto metafisico ed esistenziale. Il tema dell’ipnosi – o meglio, del mesmerismo – insinua l’idea che basti poco per liberare la volontà e far emergere l’oscurità che ognuno porta dentro. Cure è un film sul Male con la “M” maiuscola. Non come figura identificabile, ma come presenza invisibile che può insinuarsi nelle crepe della normalità. Il Male, qui, è un virus che si trasmette con uno sguardo o una frase sussurrata.

Il ritmo è lentissimo, quasi ipnotico. Ma è proprio quella lentezza a creare tensione. Tutto può succedere, da un momento all’altro, e spesso non succede. Alla fine viene quasi da pensare che sia tutto nella mente del detective, come suggerisce il medico che gli dice che sarebbe lui da internare al posto della moglie.

Quando l'ho visto per la prima volta, ammetto di avere avuto un senso di smarrimento. E quindi? Alla fine è stata questa la domanda che mi sono fatto. È un film ambiguo, sfuggente, che ti lascia addosso più domande che risposte. Non offre spiegazioni. Non cerca il compiacimento. Sicuramente è uno di qui film che necessita più di una visione.

Vederlo al cinema dopo parecchi anni e con una diversa maturità è stata un’esperienza completamente nuova. Non solo ha resistito al tempo, ma oggi forse inquieta più di allora.

Ring (1998)

di Hideo Nakata

All'inizio degli anni 2000, il J-Horror – l'horror giapponese – ha riscritto le regole della paura nel cinema occidentale. Non più carneficine splatter o esorcismi spettacolari, ma un terrore sottile, insinuante, fatto di presenze inquietanti, spiriti e maledizioni.

Ring, il film del 1998 diretto da Hideo Nakata (erroneamente conosciuto come Ringu a causa di una traduzione errata su alcuni poster internazionali), nonostante l'uscita, l'anno precedente, di un altro grande esponente del genere, Cure di Kiyoshi Kurosawa, segna a tutti gli effetti la rinascita del J-Horror a livello internazionale. Il successo di The Ring, il remake americano nel 2002, ha reso il J-Horror un fenomeno globale, con il film di Nakata – che ricordiamo essere tratto dall'omonimo romanzo di Koji Suzuki – che diventa il capostipite di un'intera corrente cinematografica, generando una lunga scia di sequel, remake e imitazioni.

Le storie dell'orrore giapponese affondano le radici nel folklore e nelle leggende tradizionali. Tra le figure più ricorrenti troviamo gli yurei, fantasmi vendicativi dal volto cadaverico e dai lunghi capelli neri, ispirati alle credenze shintoiste e buddiste sulla vita dopo la morte. La vera peculiarità del J-Horror sta nella sua capacità di portare queste antiche figure nell’era moderna, fondendo tradizione e tecnologia. Videocassette maledette, telefoni cellulari, macchine fotografiche e computer diventano i nuovi vettori dell'orrore, strumenti attraverso cui il sovrannaturale si insinua nella quotidianità, trasformando oggetti comuni in portali verso l'incubo.

La storia è ormai ben nota. La giornalista Reiko Asakawa sta indagando sulla misteriosa morte della nipote e di alcuni suoi amici, deceduti in circostanze inspiegabili. Le sue ricerche la portano a scoprire una leggenda metropolitana che si sta diffondendo tra gli adolescenti: chiunque guardi una certa videocassetta riceve subito dopo una telefonata che annuncia la sua morte entro una settimana. Decisa a scoprire la verità, Reiko si reca nello stesso luogo in cui la nipote e i suoi amici hanno trascorso l’ultima notte e lì trova la videocassetta. La guarda. Sullo schermo scorrono immagini inquietanti e apparentemente scollegate: una donna che si pettina davanti a uno specchio, un pozzo abbandonato, strani simboli privi di logica. Terminata la visione, il telefono squilla e capisce di essere anche lei vittima della maledizione. Disperata, chiede aiuto al suo ex marito, Ryuji, un professore di psicologia che, pur dimostrandosi scettico, le chiede una copia della videocassetta per analizzarla e aiutarla a risolvere il mistero. Le indagini conducono i due sull’isola di Oshima, dove anni prima vivevano la sensitiva Shizuko e sua figlia Sadako, una bambina dotata di spaventosi poteri paranormali, segnata da un destino tragico. La situazione precipita quando anche il figlioletto di Reiko, Yoichi, inconsapevole del pericolo, guarda la videocassetta venendo colpito dalla maledizione.

Sadako, il fantasma vestito di bianco dai lunghi capelli che le coprono il volto, che striscia fuori dallo schermo del televisore, è diventata una delle figure più spaventose e riconoscibili dell’horror moderno. La sua maledizione è un contagio che si propaga come un virus, alimentandosi della paura stessa delle sue vittime. Guardare il video significa diventare testimoni della sua sofferenza e, di conseguenza, condannarsi a condividere la rabbia di chi è stato sepolto vivo in un pozzo e abbandonato a una morte solitaria. L’unico modo per sopravvivere? Diffondere la maledizione, farla proliferare. Una metafora brutale e cinica che può essere letta in molti modi: dalla necessità umana di tramandare il proprio dolore alla riflessione sul ruolo dei media nel diffondere ansie collettive.

A livello visivo e narrativo, Ring non si affida alle classiche meccaniche da jumpscare. Nakata costruisce un’atmosfera opprimente, fatta di silenzi, inquadrature dilatate, dettagli che insinuano disagio. È un horror che si comporta come un thriller investigativo, in cui l’orrore emerge lentamente, fino a diventare inevitabile in un finale che presenta una delle sequenze più iconiche della storia recente del genere.

Dal punto di vista personale, la mia esperienza con Ring è stata influenzata dal fatto di aver visto prima il remake americano del 2002, diretto da Gore Verbinski. Il film di Nakata è arrivato in Italia solo l'anno successivo, in DVD, spinto dal successo ottenuto dal rifacimento americano. Pur non amando l’abitudine hollywoodiana di acquistare i diritti di un film straniero per rifarlo su misura del proprio pubblico, devo ammettere che The Ring, quello americano, mi ha terrorizzato molto più dell’originale, forse perché lo vidi per primo, al cinema, senza alcuna idea di cosa aspettarmi. Il ritmo più serrato, la fotografia cupa e alcune scene di puro orrore mi sono rimaste impresse nella memoria. È stato proprio grazie al remake che ho scoperto il film di Nakata, mi sono letto il romanzo di Suzuki e ho iniziato ad appassionarmi all’horror giapponese. Tornando al film di Nakata, e rivendendolo oggi a distanza di anni, sebbene sia evidente il low budget e una fotografia molto televisiva, ho apprezzato la costruzione lenta e la capacità di insinuare inquietudine senza affidarsi agli spaventi facili. Ring non è un horror costruito sull’effetto sorpresa, ma sulla tensione psicologica, sull'invisibile che si insinua nella quotidianità, lasciando che l’orrore si manifesti in modo sottile e inesorabile.

L’influenza di Ring è stata immensa. Ha generato un filone di horror giapponesi con spiriti vendicativi (da Ju-On a Dark Water), ha avuto sequel, prequel, rifacimenti coreani e americani, fino a ibridi come Sadako vs Kayako.

È un cult, non solo per il J-Horror, ma per il cinema dell’orrore in generale. Un film che ha ridefinito l’idea stessa di paura, dimostrando che l’orrore più efficace è quello che si insinua nella mente dello spettatore.

Audition

di Takashi Miike

La prima volta che ho visto Audition di Takashi Miike, in una videocassetta a casa di un amico, non avevo idea di cosa mi aspettasse. Mi affascinavano gli horror giapponesi, che in quel periodo stavano proliferando, e avevo già visto film estremi e disturbanti. Tuttavia con Audition, di cui ignoravo la svolta nella trama, avevo un aspettativa diversa. Forse il titolo, forse la premessa da dramma sentimentale. Fatto sta che mi ha colto completamente alla sprovvista.

Quando il film viene presentato in anteprima al Festival di Rotterdam nel gennaio del 2000, Miike ha già diretto una decina di film. È noto per il suo stile prolifico e anticonvenzionale — in trent'anni di carriera girerà più di un centinaio di film spaziando tra i generi più disparati — ma è proprio con Audition, tratto dall’omonimo romanzo di Ryu Murakami, che il suo nome esplode a livello internazionale, consacrandolo come uno dei cineasti più estremi e provocatori del panorama giapponese.

Shigeharu Aoyama (Ryo Ishibashi) è un uomo di mezza età rimasto vedovo, che vive solo con il figlio adolescente. Su insistenza di quest’ultimo, decide di rimettersi in gioco e cercare una nuova moglie. L’amico Yoshikawa (Jun Kunimura), produttore cinematografico, gli propone una idea bizzarra, quella di organizzare un’audizione per un film inesistente, in modo da poter selezionare, tra tante giovani aspiranti attrici, la donna perfetta per Aoyama. È così che l’uomo incontra Asami Yamazaki (Eihi Shiina), una giovane di ventiquattro anni, eterea, timida e misteriosa. Aoyama ne è subito rapito. Asami sembra delicata, quasi irreale, con una storia di sofferenza che la rende ancora più affascinante. Ma dietro quel volto angelico si nasconde qualcosa di oscuro. Un passato di dolore, abusi e violenza repressa, che trascinerà Aoyama in un incubo a occhi aperti.

La forza di Audition sta proprio nella sua costruzione e nella sua messa in scena. Inizialmente il film sembra una semplice storia d’amore, quasi una commedia grottesca, in cui un uomo di mezza età si affida a una finta audizione organizzata dall’amico per trovare moglie, sfogliando i profili delle candidate con la stessa leggerezza con cui oggi si "swippa" su un’app di incontri. La donna perfetta deve essere giovane, bella, gentile, devota, pronta a soddisfare ogni necessità dell’uomo. Ma Asami non è un oggetto. È il riflesso distorto di una società patriarcale che impone alle donne di essere compiacenti, di curare il dolore degli uomini dimenticandosi del proprio. E quando la sua maschera cade, quando Aoyama si dimostra incapace di darle quell’amore assoluto che lei chiede, l’uomo diventa la vittima perfetta su cui riversare tutta la sofferenza accumulata da anni di solitudine, abusi e molestie.

Miike costruisce un film che inizia come un dramma sentimentale, che si trasforma in un noir lynchano sospeso tra realtà e incubo — l'uomo nel sacco ha la stessa potenza inquietante del barbone di Mulholland Drive — per poi virare nel finale in un horror estremo ai limiti della sopportazione visiva. Audition è un film che gioca sull’ambiguità, lasciandoci costantemente nel dubbio su cosa sia reale e cosa sia frutto della mente dei protagonisti.

Un cult movie, un classico moderno sulla violenza inflitta e ricevuta, sulla fragilità che si trasforma in disperazione. Un’illusione d’amore che si sgretola rivelando il volto della follia. Forse non è un horror nel senso più tradizionale del termine, ma una volta visto, è impossibile dimenticarlo. Sicuramente il capolavoro di Miike.

Film

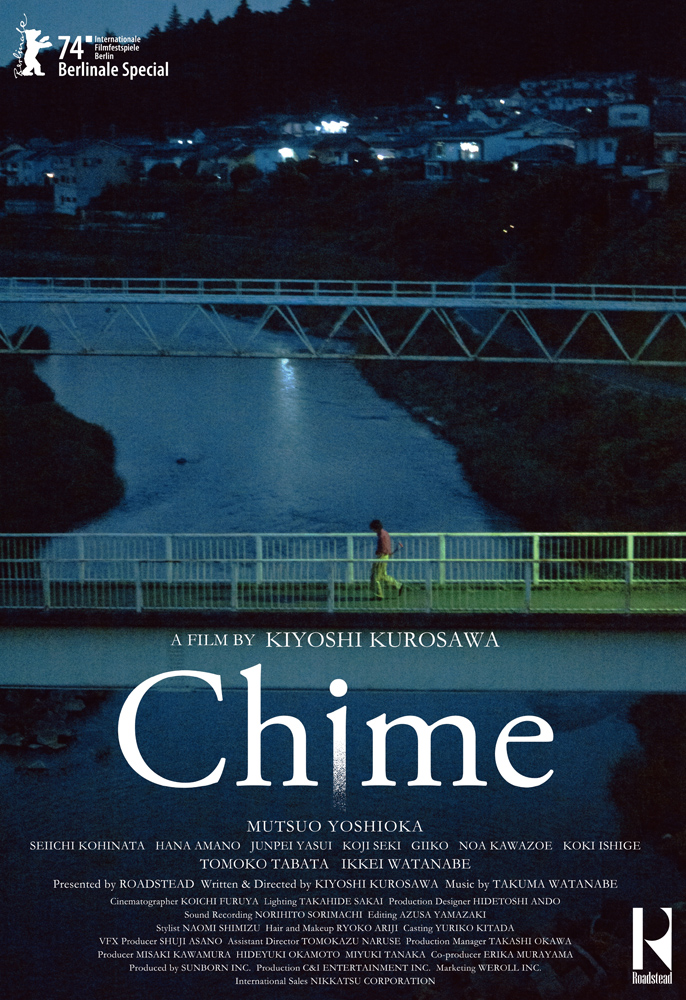

Chime

di Kiyoshi Kurosawa

Noto per il suo approccio unico e autoriale al genere horror giapponese con opere come Cure e Pulse, il regista e sceneggiatore Kiyoshi Kurosawa firma Chime, un mediometraggio di 45 minuti concepito per promuovere Roadstead, una nuova piattaforma di streaming giapponese.

Presentato in anteprima alla Berlinale 2024, Chime condensa in meno di un’ora tutta la maestria del regista nel creare tensione, alienazione e un’inquietudine sottile e persistente.

La storia vede come protagonista un insegnante di cucina francese (Mutsuo Yoshioka) che dopo aver assistito al suicidio di uno dei suoi studenti, viene contaminato da una follia omicida che lo porta a perdere il controllo sulla propria mente e sulle sue azioni.

Kurosawa ha la straordinaria capacità di evocare il terrore attraverso dettagli minimi e apparentemente insignificanti: l'ombra dietro una tenda, il riflesso in una finestra, il suono di un condizionatore. Un esempio perfetto di questa tecnica si trova nella scena in cui il protagonista pranza con la famiglia, e la moglie si alza improvvisamente per gettare un intero sacco di lattine nel secchione. Questo gesto, che si ripete nel corso del film, non solo provoca un rumore fragoroso, ma riesce a suscitare un senso di profonda inquietudine. La tensione, pur rimanendo nascosta sotto la superficie, diventa palpabile, infondendo un'ansia persistente che cresce con ogni ripetizione del gesto, fino a diventare decisamente disturbante.

Un altra scena, in cui apparentemente non succede nulla ma la tensione sale alle stelle, è quella finale in cui il protagonista esce di casa per vedere chi ha suonato al citofono venendo sovrastata da un rumore alieno e dissonante che amplifica il disagio interiore del personaggio

Kurosawa, fedele al suo stile, costruisce un orrore che non viene mostrato, non si manifesta in modo esplicito, ma si insinua silenziosamente, restando percepibile a livello emotivo. Il sonoro diventa il fulcro della narrazione con rumori amplificati, suoni discordanti e il silenzio stesso che si trasformano in strumenti per creare disagio. Chime è un piccolo gioiello di paranoia, un concentrato di inquietudine che dimostra ancora una volta come Kurosawa sia capace di trasformare l’ordinario in un’esperienza straordinariamente perturbante.

L'innocenza

di Hirokazu Kore'eda

L'Innocenza, titolo italiano scelto per Monster, è il primo film che vedo di Hirokazu Kore'eda, regista giapponese conosciuto per Nobody Knows, Father and Son e Un affare di famiglia. Vincitore al 76° Festival di Cannes del premio per la migliore sceneggiatura, il film si avvale della scrittura di Sakamoto Yûji e della colonna sonora di Ryuichi Sakamoto, il celebre compositore, scomparso poco tempo dopo la sua uscita.

La film racconta la storia di Minato, un ragazzino di 11 anni che ha perso il padre e vive solo con la madre. Un giorno, tornato da scuola visibilmente turbato, Minato inizia a comportarsi in modo strano. La madre, preoccupata, si precipita a scuola venendo a sapere che un insegnante gli ha messo le mani addosso. La verità però è diversa da come ci viene raccontata.

L'Innocenza è un film emotivamente complesso che racconta la stessa storia da tre diverse prospettive: quella di una madre preoccupata, quella di un insegnante accusato di molestie e quella di due bambini il cui rapporto evolve da una semplice amicizia a un legame più profondo e ambiguo. Nella prima parte Kore'Eda descrive l'ipocrisia e la rigidità di una società giapponese contemporanea spesso più attenta a preservare la facciata rispettabile e l'onore piuttosto che indagare la verità. La seconda parte, in cui gli elementi del puzzle si ricompongono, si concentra sul mondo dei bambini. È qui che emergono le sfumature più intime della storia: i sentimenti nascosti, la vulnerabilità e la complessità del legame tra Minato e Yori, l'altro bambino protagonista della storia, preso di mira perché effemminato. Il regista giapponese, con delicatezza e profondità, racconta il passaggio dall’innocenza dell’infanzia, l'incomprensioni delle relazioni, e il peso delle apparenze, lasciandoci con una verità che si dimostra ingannevole, soggettiva, e mai definitiva, in cui ognuno diventa il "mostro" dell'altro.

Film

Love Life

di Koji Fukada

Love Life è un film giapponese del 2022 diretto da Koji Fukada e presentato in concorso alla 79° Mostra d'arte Cinematografica di Venezia.

Il film racconta la storia di una giovane coppia, Taeko e Jiro che vive in un piccolo appartamento situato in un quartiere periferico di una indefinita città giapponese. I due si sono sposati da poco ma i genitori di Jiro non vedono di buon occhio il matrimonio, in quanto Taeko ha un figlio nato da un precedente matrimonio: Keita, un bambino di otto anni brillante giocatore di Othello. La vita della famiglia sembra scorrere in una calma apparente, fino a quando un tragico incidente causa la morte del bambino spezzando il fragile equilibrio, e costringendo Taeko e Jiro ad affrontare non solo il lutto, ma anche le difficoltà e le incomprensioni che hanno sempre cercato di evitare.

Il film esplora con delicatezza il tema del lutto, soffermandosi sui silenzi e sugli sguardi che dicono ciò che le parole non riescono a esprimere. È un'opera profondamente "giapponese", nel senso che per comprenderla appieno è necessario entrare in sintonia con la loro cultura. Le emozioni sono misurate, controllate, tanto che i protagonisti appaiono freddi, quasi glaciali. Fukada lavora per sottrazione, lasciando che siano i gesti e i silenzi a raccontare la sofferenza. La scena della morte del bambino è un esempio magistrale di questo approccio: ambientata nel bagno di casa, la telecamera, posizionata in una stanza adiacente, si muove lentamente attraverso la porta aperta, mentre la tragedia si consuma in silenzio. È un momento di grande intensità che apre un vuoto emotivo incolmabile. La tragedia genera un vuoto che amplifica il senso di colpa e l’incapacità di comunicare di Taeko che non riesce a trovare nel marito il conforto di cui ha bisogno. Il ritorno inaspettato di Park, padre biologico di Keita, sordomuto coreano senza fissa dimora, offre a Taeko un'ancora di salvezza, un interlocutore che comprende il suo dolore perché lo condivide. La lingua dei segni, utilizzata da Park, diventa il mezzo attraverso cui Taeko riesce a esprimere se stessa, a parlare quando le parole sembrano inutili.

Unico appunto ma non meno rilevante, la parte finale, quella in cui Taeko insegue l'ex marito fino in Corea per quello che si rivela essere non un funerale, ma un matrimonio, non è proprio riuscita. La figura di Park, scivola progressivamente verso la caricatura e l'intera sequenza, che dovrebbe concludere il viaggio emotivo della protagonista, appare invece forzata e discutibile, minando in parte l’equilibrio emotivo costruito fino a quel momento.

Un film silenzioso passato inosservato.

Confessions

di Tetsuya Nakashima

Thriller psicologico giapponese del 2010 diretto dal giapponese Tetsuya Nakashima basato sul romanzo omonimo di Kanae Minato.

La storia ruota attorno a Yuko Moriguchi (Takako Matsu), una insegnante di scuola media la cui vita viene devastata dal ritrovamento del cadavere della propria figlia di quattro anni affogata nella piscina scolastica. Inizialmente considerato un incidente, la morte della bambina si rivela presto essere un omicidio, commesso da due studenti della stessa classe dove insegna.

Nel giorno del suo ultimo discorso prima di lasciare l'insegnamento, la signora Moriguchi rivela alla sua classe di essere a conoscenza della vera natura della morte della figlia e dell'identità dei colpevoli. Sapendo che in Giappone i minori non possono essere incriminati, Moriguchi inizia a elaborare un lento ed inesorabile piano di vendetta avviando una catena di eventi che porterà entrambi i colpevoli a confrontarsi con le conseguenze delle loro azioni in modi profondamente disturbanti e tragici.

Confessions è un revenge movie che offre molteplici spunti di riflessione sul fallimento del sistema scolastico e familiare giapponese, esplorando tematiche come il bullismo, la solitudine e la violenza tra i giovani. Le azioni crudeli compiute dagli adolescenti nel film rivelano una complessità e un malessere esistenziale profondi. Temi come il suicidio, l'isolamento e la costante pressione competitiva sono ricorrenti sia nella letterature che nel cinema e riflettono problemi ben radicati nella società giapponese.

Dal punto di vista realizzativo Nakashima confeziona un film visivamente bello da vedere ma con una fotografia, un montaggio e sopratutto un uso smodato del rallenty che richiama un pò troppo l'estetica dei videoclip. Sembra come che il regista si sia fatto un pò prendere la mano, enfatizzando e portando all'estremo alcuni virtuosismi e soluzioni visive che, se non dosate bene, perdono della lora efficacia finendo per appesantire - anzi in questo caso il termine adatto è rallentare - una storia che secondo me poteva essere molto più cupa e cruda di quanto non sia stata raccontata.

Film

Godzilla Minus One

di Takashi Yamazaki

"Godzilla Minus One", diretto da Takashi Yamazaki, è un film giapponese dedicato al celebre mostro Godzilla.

Distribuito malamente in Italia, il film, in attesa che approdi sulla piattaforma Netflix, è diventato rapidamente una delle pellicole più piratate dell'anno. E poi ci lamentiamo.

Prodotto dalla Toho, la rinomata casa di produzione giapponese che ha realizzato tutti i film di Godzilla, il film di Yamazaki è un chiaro omaggio al primo Godzilla del 1954. Nonostante un budget limitato rispetto ai corrispettivi film statunitensi, il film si è aggiudicato un Oscar per gli effetti speciali.

La storia è ambientata in Giappone duranta la fine della seconda guerra mondiale. Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), un ex pilota kamikaze, è tormentato dall'orrore della guerra e dal senso di colpa per non essere stato abbastanza coraggioso da sacrificare la sua vita. L'incontro con la mostruosa creatura chiamata Godzilla, avvenuto durante la sua ultima missione nell'isola di Oda, ritorna nei suoi incubi e quando torna a casa, in una città devastata dai bombardamenti, neanche la compagnia di una donna e di una piccola orfanella riesce a placare la sua angoscia. A seguito di una serie di test nucleari condotti dagli Stati Uniti nell'atollo di Bikini, Godzilla viene involontariamente potenziato. Diventato ancora più potente e gigantesco a causa delle radiazioni, la creatura si dirige verso Tokyo.

Non ho visto tutti i trenta e passa film su Godzilla, ma tra tutti i remake e le varie rivisitazioni di cui mi ricordo il film di Yamazaki è sicuramente quello che più ho apprezzato. Innanzitutto, Godzilla è un'icona giapponese, profondamente radicata alla loro cultura. Se un tempo gli effetti speciali di Hollywood avevano un senso, oggi, con il Giappone che ha acquisito sia le capacità tecniche che l'esperienza necessarie per realizzare un disaster movie con la stessa spettacolarità visiva dei colleghi americani, le varie produzioni di quest'ultimi legate al MonsterVerse, un universo cinematografico in stile Marvel incentrate sul lucertolone giapponese, mi pare produca solo film di intrattenimento caciarone senza alcun spessore.

Godzilla non è solo un mostro gigantesco che distrugge metropoli e infesta i mari, è una allegoria della bomba atomica sganciata su Hiroshima e Nagasaki, che rappresenta le paure e le ansie di un intero popolo legate all'energia nucleare e alla distruzione che può portare. Ambientato in un Giappone post bellico, un paese traumatizzato e devastato dalla guerra, il film affronta il tema delle conseguenze psicologiche dei sopravissuti esprimendo una chiara ed evidente critica al proprio paese che in nome di uno spirito nazionalistico con la figura dei kamikaze ha portato al sacrificio del suo popolo. Non è un caso che alla fine il mostro non venga sconfitto dalle forze militari del governo bensì dalla società civile, rappresentata da Shikishima, che in cerca di riscatto affronta, in una delle scene meglio realizzate, il demone del proprio presente con la volontà di sopravvivere.

"Godzilla Minus One" celebra il film originale attraverso una serie di citazioni, senza nascondere omaggi a "Lo Squalo" di Spielberg, mettendo in mostra un repertorio di effetti speciali all’avanguardia che restituiscono la forza della distruzione e la sensazione di trovarsi in mezzo al disastro causato dalla furia di una creatura primordiale.

In conclusione, ritengo "Godzilla Minus One" una delle migliori opere dedicate al Re dei Mostri, un film che celebra i settant'anni del franchise, non solo rendendo giustizia all'iconico mostro giapponese, ma offrendo anche una riflessione potente e attuale sulle conseguenze della guerra.

Film

Perfect Days

di Wim Wenders

Perfect Days, premiato all’ultimo Festival di Cannes, è un film di produzione giapponese diretto dal regista tedesco Wim Wenders.

Molto singolare la storia dietro questo film. In occasione delle Olimpiadi in Giappone del 2020, degli architetti di fama internazionale sono stati incaricati di progettare più di una decina di bagni pubblici nei parchi di Tokyo. Si tratta di vere e proprie opere d'arte, alcune davvero innovative (come il bagno di vetro colorato trasparente che diventa opaco quando è occupato) realizzati con l'intento di mostrare al mondo, attraverso la riqualificazione dei bagni pubblici notoriamente luoghi sgradevoli, la tradizionale cultura giapponese dell'accoglienza (e della pulizia).

La fondazione giapponese che si è occupata di queste opere ha contattato Wim Wenders - che negli ultimi anni si è dedicato nella realizzazione di numerosi documentari, anche in Giappone - chiedendogli di girare una serie di brevi cortometraggi per la campagna di comunicazione. Colpito da queste particolari toilette, il regista tedesco decide di scriverci su una storia con protagonista un uomo di mezza età che ogni giorno si occupa della loro pulizia con cura e devozione.

La vita di Hirayama (interpretato da Koji Yakusho), addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo, è scandita da una routine semplice e precisa. Ogni giorno si sveglia, mette a posto il futon, si lava faccia e denti, annaffia con uno spruzzino le sue piantine, prende un caffè in lattina dal distributore automatico sotto casa, sale sul suo furgone, ascolta delle vecchie musicasette (Velvet Underground, Otis Redding, Patti Smith e musica giapponese anni settanta) e si reca a lavoro iniziando a pulire la prima delle diverse toilette del suo giro. Nonostante pulire i bagni pubblici possa essere considerato un lavoro poco graticante, Hirayama lo fa con impegno, dedizione e attenzione meticolosa. Il suo lavoro gli piace. In pausa pranzo si siede su una panchina, mangia un tramezzino, e con una vecchia fotocamera analogica fotografa gli scorci di luce fra gli alberi e la natura circostante. Hirayama è un uomo tranquillo e disponibile, sempre sorridente, un uomo solitario e di poche parole - quasi muto rispetto al suo insopportabile giovane collega - che non esita ad aiutare il prossimo e coloro che si trovano in difficoltà. Finito il suo turno va a lavarsi in uno dei bagni pubblici giapponesi (onsen), cena sempre alla stessa tavola calda, torna nella sua umile ed essenziale casa, legge un libro e infine si addormenta. Ogni giorno le sue giornate si ripetono nello stesso modo, serene, tranquille e apparentemente uguali, con dei piccoli avvenimenti (come giocare a Tris con qualcuno che non si conosce, accogliere la nipote adolescente fuggita di casa, e calpestare le ombre con un uomo che ha bisogno di essere consolato) che le rendono uniche e metteno in risalto il valore della semplicità e del vivere il momento.

Ho trovato questo film delizioso. Un film che con la sua semplicità mi ha colpito nel profondo e mi ha trasmesso un senso di serenità inaspettata. Il film non è privo di ombre, perchè Hirayama è un uomo che deve avere sofferto, ma il protagonista nel suo essere schivo e riservato ha trovato il suo equilibrio in se stesso e una perfetta armonia con l'ambiente circostante. E' un film nostalgico in cui la tecnologia viene rimpiazzata dall'analogico e la frenesia delle nostre vite viene sostituita con il gusto di vivere e apprezzare l'attimo della nostra esistenza. "Un'altra volta è un'altra volta, adesso è adesso" dice il nostro protagonista alla nipote che vorrebbe andare al mare.

Nonostante la lunghezza, i silenzi e le ripetitive scene di vita ordinaria, il film di Wim Wenders è riuscito a tenermi incollato allo schermo coinvolgendomi emotivamente.

La scena finale con il volto di Yakusho - grande interpretazione la sua - che esprime nello stesso momento gioia e dolore (mi ha ricordato Mia Goth in Pearl anche se stiamo parlando di film completamente differenti) raffigura in modo magistrale le esperienze della vita, oppure, e questa è un altra chiave di lettura, la triste ma serena consapevolezza di vivere in un mondo dentro il mondo, unico e isolato.

Un film che nella sua essenzialità è stato capace di toccare le corde giuste e trasmettermi profonde emozioni.

Godzilla (1954)

di Ishirô Honda

In risposta a King Kong e ai vari mostri preistorici del cinema americano, in Giappone, nel 1954, il produttore dalla Toho, Tomoyuki Tanaka affidò al giovane regista Ishirô Honda il compito di realizzare un film su un gigantesco mostro che si risveglia dalle profondità dell'oceano e inizia a devastare la città di Tokyo. Nasce Gojira, l'enorme rettile mutante conosciuto in occidente come Godzilla.

A seguito di una serie di misteriosi naufragi e distruzioni di alcuni paesi della costa giapponese, alcuni scienziati scoprono l'esistenza di un gigantesco rettile preistorico risvegliatosi a seguito di test nucleari condotti nell'oceano. I militari cercano di fermarlo in ogni modo ma la creatura, alta cinquanta metri e capace di emettere dalla bocca un raggio letale, sembra inarrestabile scagliandosi contro Tokyo e provocando panico tra la popolazione. Alla fine, solo grazie a una potente arma - che lo scienziato che l'ha inventata inizialmente non vorrebbe usare temendo possa finire nelle mani dei militari - la minaccia di Godzilla viene fermata.

In Giappone il successo di Godzilla è tale che da questo film nasce un vero è proprio genere chiamato kaiju con un infinita serie di seguiti, remake e produzioni di ogni tipo tutti ispirati direttamente o indirettamente al film originale. Gli americani decisero di distribuire in patria la pellicola di Honda tagliandola di una ventina di minuti e inserendovi delle parti aggiuntive con l'attore Raymond Burr. Nasce così il fenomeno di Godzilla che diventa in breve tempo, oltre che una icona della cultura popolare giapponese, uno dei mostri più conosciuti del panorama cinematografico internazionale tanto da guadagnarsi la sua stella sulla walk of fame a Hollywood.

Analizzando il film, si nota chiaramente che il dolore e la devastazione causati da Godzilla rappresentano in modo metaforico le tragedie di Hiroshima e Nagasaki. Questo offre una riflessione dolorosa sulla recente guerra e sul timore che l'umanità non sia in grado di controllare le armi atomiche e le forze che ha scatenato. Oltre al suo significato, guardando il film oggi, si notano effetti speciali un po' datati, una sceneggiatura con una trama d'amore tra due dei protagonisti che appare forzata e poco integrata con la tragedia principale, e un'interpretazione talvolta esagerata, che nella sua drammaticità eccessiva può sembrare quasi comica, specialmente agli occhi degli spettatori occidentali. Tuttavia, se confrontato con i successivi capitoli, il film rimane sicuramente un punto di riferimento nel genere cinematografico fantastico, più per il suo status di pioniere che per il suo valore artistico intrinseco.

Film

Il ragazzo e l'airone

di Hayao Miyazaki

Ho visto al cinema Il ragazzo e l'airone, l'ultimo film del maestro dell'animazione giapponese Hayao Miyazaki.

Sono un pò spiazzato, ma andiamo con ordine provando a mettere insieme (o in equilibrio) i pezzi. Il ragazzo e l'airone è probabilmente l'ultimo film di Miyazaki, nel senso che difficilmente, visto l'età del grande autore, avrà il tempo di realizzarne un altro. Ma mai dire mai. Il titolo in originale è "E voi come vivrete?", ed è ispirato, ma solo il titolo, all'omonimo romanzo scritto da Genzabuo Yoshino che il cineasta giapponese lesse in gioventù.

In una Tokyo martoriata dal conflitto della Seconda Guerra Mondiale, il giovane Mahito assiste impotente alla morte della madre rimasta prigioniera in un incendio nell'ospedale in cui lavorava. Un anno più tardi, il padre del ragazzo si sposa con la sorella della defunta moglie, Natsuko, e insieme a Mahito si trasferisce nella sua bellissima casa in campagna. In attesa di un bambino, Natsuko, insieme a sette simpatiche vecchiette, accoglie amorevolmente Mahito che però, ancora segnato dal trauma della morte della madre, risulta freddo e distante. Appena arrivato, Mahito inizia ad essere perseguitato da uno strano airone cenerino che da lì a poco si trasformerà in una inquietante creatura antropomorfa. Nei giorni successivi, l'airone, promettendogli di ricongiungerlo con la madre, lo conduce in una torre abbandonata poco distante dalla villa. Quando Natsuko scompare misteriosamente, Mahito decide di cercarla nella torre ritrovandosi catapultato in un mondo fantastico popolato da strane creature (giganteschi parrocchetti, pellicani affamati e graziose creaturine, i Warawara). Un universo magico e colorato in cui il nostro protagonista incontra Himi, una giovane maga che controlla il fuoco, la coraggiosa piratessa Kiriko e sopratutto il suo prozio, il mago artefice di questo mondo parrallelo.

Questa, a grandi linee, è la trama.

Dal punto di vista tecnico e di animazione Il ragazzo e l'airone è impeccabile, oltre ai fondali che sembrano dei veri e propri dipinti impressionisti, la sequenza iniziale in cui Mahito corre verso le fiamme dalla madre penso sia una delle più emozionanti animazioni che abbia mai visto.

Molto bella anche la colonna sonora minimale di Joe Hisaishi.

"Ask Me Why" è già entrata nella mia playlist emotiva.

Ora veniamo alla sceneggiatura. Il film come struttura ricorda La Città Incantata - il capolavoro di Miyazaki che sento più mio e a cui sono più affezionato - dove la piccola Chihiro finiva in un mondo magico per salvare i genitori trasformati in maiali. In questo caso Mahito vuole salvare Natsuko finita nel fantastico mondo della torre. Un mondo che sembra ricordare il paese delle meraviglie di Alice e da cui si accede attraversando un portale dantesco. Rispetto alla sauna degli spettri della Città Incantata il mondo all'interno della torre è però decisamente più complesso e criptico rendendolo meno empatico al pubblico. Il ragazzo e l'airone è il testamento di Miyazaki, un film pieno di simbolismi nascosti e riferimenti ai suoi film passati. E' un film quasi autobiografico in cui Mahito rappresenta il giovane Miyazaki mentre il mondo della torre è la raffigurazione del suo mondo creativo, la prigione del suo creatore (il suo io vecchio) che con le sue opere ha dato vita a un mondo squilibrato in procinto di crollare (lo studio Ghibli). Le tredici forme probabilmente sono i suoi film - sì, è vero, al momento ne ha fatti dodici, ma non mi sorprenderebbe vedere tra qualche anno un suo film postumo. Il vecchio e stanco mago/Miyazaki ora è in cerca di un erede, solo che non esiste il suo successore e chi verrà dopo di lui dovrà necessariamente prendere un altra strada ed essere solo se stesso.

Il ragazzo e l'airone è un viaggio onirico e surreale nell'intimità di un creatore di mondi che con la sua opera conclusiva si prepara a salutarci. Sicuramente è il suo film più difficile e per certi versi il meno empatico perchè si presta a numerose interpretazioni di non facile lettura. A me piace il fatto che abbia voluto fare un film più per se stesso che per il pubblico ma non lo considero il suo film migliore. Tanto per intenderci è un film che non consiglierei a chi non ha visto nulla del maestro giapponese così come non consiglierei Inland Empire a chi non ha mai visto nessun film di David Lynch.

Film

Pulse (Kairo)

di Kiyoshi Kurosawa

Tra la fine degli anni novanta e l'inizio degli anni duemila il cinema horror giapponese ha invaso le sale cinematografiche di tutto il mondo sulla scia del successo di Ringu (The Ring) del 1998 e Ju-On (The Grudge) del 2002. Gli elementi comuni di questo sottogenere sono la presenza di fantasmi, bambini spettrali e maledizioni, spesso basati su leggende urbane e superstizioni giapponesi, calati in un ambientazione cupa e caratterizzati da una forte tensione emotiva.

Kairo (Pulse è il titolo usato per il mercato occidentale da non confondere con l’omonimo film americano di qualche anno più tardi che è un pessimo remake), è un film del 2001 diretto da Kiyoshi Kurosawa che, pur rientrando in questo sottogenere, si discosta nettamente dagli altri J-horror perché i fantasmi sono solo il pretesto per raccontare la solitudine del genere umano.

La trama inizia con il suicidio di un ragazzo che da giorni non si presentava a lavoro. Nel suo computer i suoi colleghi trovano delle foto inquietanti e dei riferimenti a una “stanza proibita”. Nel frattempo un altro ragazzo si collega per la prima volta a internet giungendo su un sito che mostra immagini e video di persone immobili in penombra, sono i fantasmi che urlano in silenzio l’angoscia della loro solitudine.

Il film ha un ritmo lento, forse un po’ troppo lento, ed è pervaso da un costante senso di angoscia, tristezza e rassegnazione. È un film grigio, esistenzialista, fortemente pessimista in cui l’uomo è destinato alla solitudine non solo nella vita ma anche nella morte. Molto bella la regia con dei piani sequenza lentissimi, una ottima composizione fotografica e una musica azzeccata. Ho trovato la trama poco chiara con delle ingenuità di sceneggiatura qua e là, ma in generale il film di Kurosawa risulta visivamente potente anticipando di vent’anni l’alienazione sociale dovuta alla tecnologia, internet e i vari social che invece di avvicinare le persone finisce per allontanarle.