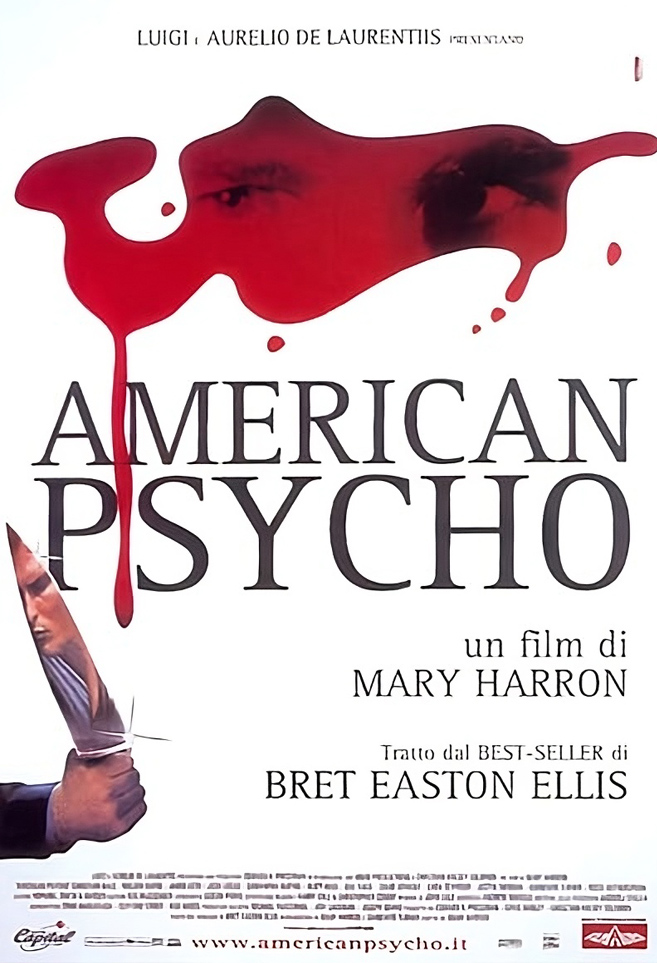

American Psycho

di Mary Harron

Quando vidi American Psycho per la prima volta rimasi deluso. Il confronto con il romanzo di Bret Easton Ellis, che mi aveva completamente esaltato, si rivelò impari, quasi ingiusto per il film. A distanza di decenni ho deciso di rivederlo, spinto dalla curiosità di capire se quella prima impressione fosse davvero fondata o semplicemente il frutto di aspettative troppo alte.

American Psycho arriva nelle sale nel 2000, presentato al Sundance Film Festival e diretto da Mary Harron, regista che si era già fatta notare con Ho sparato a Andy Warhol. L’adattamento dell’omonimo romanzo del 1991, che all’epoca della pubblicazione aveva scatenato polemiche per la sua violenza estrema, rappresentava una sfida titanica. Il risultato è un film che ha diviso critica e pubblico, trasformandosi negli anni in un piccolo classico, celebrato soprattutto per la performance di Christian Bale e per la sua satira sulla società reaganiana.

New York, 1987. Patrick Bateman è un giovane yuppie affascinante, ricco e impeccabile. Consulente finanziario di successo a Wall Street, vive in un appartamento di lusso con vista su Central Park, frequenta i ristoranti più esclusivi della città e cura in modo ossessivo ogni dettaglio della propria immagine, dalla routine mattutina fatta di maschere e creme antirughe ai completi sartoriali perfetti, fino al celebre biglietto da visita su carta di riso color avorio.

Ma dietro quella facciata patinata batte il cuore di un predatore. Di notte Patrick si trasforma in un serial killer spietato, uccidendo prostitute, senzatetto e colleghi invidiati, dando sfogo a un delirio di sangue che sembra essere l’unico modo per sentirsi vivo e colmare il vuoto che lo divora.

Il problema del film resta inevitabilmente il confronto con il libro di Ellis. Mary Harron, insieme alla co-sceneggiatrice Guinevere Turner, priva il film della componente più disturbante del romanzo. La violenza c’è, ma è spesso fuori campo, suggerita, filtrata da un’ironia nerissima che ne smorza l’impatto e la rende ambigua. Il risultato è un film che sceglie consapevolmente la strada della commedia nera grottesca più che quella del vero thriller/horror psicologico.

Christian Bale offre una prova notevole. Il suo Bateman è memorabile, iconico. Un uomo privo di empatia, narcisista, violento, ossessionato dalla cura maniacale della propria immagine, la cui più grande preoccupazione sembra riuscire a prenotare un tavolo in un ristorante alla moda. L’unica sua passione, oltre al culto di sé, è la musica. Ma è musica mainstream, di facile consumo. Quando dichiara di apprezzare i Genesis e considera Invisible Touch il loro album migliore perché quelli precedenti li trova troppo “astrusi”, da appassionato di lunga data della band capisci immediatamente la sua superficialità. Bateman non ama davvero la musica. Ama l’idea di amare la musica. È un ascolto senza ascolto, un entusiasmo senza emozione. Proprio come lui.

Uno degli aspetti più riusciti del film è il modo in cui il mondo che circonda Bateman si rivela altrettanto disumano. Nessuno ascolta davvero nessuno, tutti si confondono a vicenda, sbagliano nomi e facce come se fossero intercambiabili. Sono tutti uguali, persi tra completi eleganti e locali alla moda. In un contesto del genere, perfino l’idea che Bateman sia un serial killer passa quasi in secondo piano. Non perché non sia una cosa grave, ma perché a nessuno importa davvero. È un sistema chiuso su se stesso, troppo occupato a guardarsi allo specchio per accorgersi di ciò che succede intorno.

Il dubbio finale, tanto discusso, non è tanto un gioco narrativo sul reale o sull’immaginato. È la dimostrazione definitiva che, in quel mondo, la verità non conta. Che Bateman abbia davvero ucciso o meno è secondario. Ciò che resta è l’assoluta mancanza di conseguenze, l’orrore che non produce alcuna conseguenza.

Alla fine American Psycho è un ritratto spietato sullo yuppismo, una metafora grottesca dell’America reaganiana, con i suoi deliri di opulenza e individualismo sfrenato. È un film ben fatto, girato bene, ma privo di quella scintilla di follia che la storia richiedeva. È un’opera che ha scelto la prudenza invece del coraggio, la commedia nera invece del delirio puro. E per un materiale così esplosivo, questo rimane un peccato.

Film

Little Ottik - Otesánek

di Jan Svankmajer

Little Otik - Otesánek è un film di Jan Svankmajer, regista cecoslovacco noto per il suo cinema surreale e per le sue opere d'animazione. Presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia del 2000, il film – mai distribuito in Italia, ma reperibile in DVD sottotitolato – riprende una celebre fiaba ceca di Karel Jaromír Erben, che narra di un bambino di legno nato da un pezzo di albero, in pratica una specie di Pinocchio ma molto più affamato. Otesánek combina attori in carne e ossa e animazione in stop motion, intrecciando realismo al surreale in un dramma weird visionario e perturbante.

Una giovane coppia, Karel e Bozena, vive l’angoscia di non poter avere figli. Per alleviare il dolore della moglie, Karel, in un gesto tanto bizzarro quanto disperato, sradica una radice d’albero dal cortile della loro casa di campagna, la taglia e la modella a forma di bambino. Bozena, affamata di maternità, accoglie quel pezzo di legno come un dono miracoloso e comincia a trattarlo come un vero neonato. Lo veste, lo accudisce, gli fa il bagnetto e lo battezza Otík. Costretto ad assecondare la follia della moglie, Karel finge con i vicini e i conoscenti che Bozena aspetta un bambino, con la donna che si aiuta con una serie di cuscini numerati per ogni mese per simulare la gravidanza. Ma ciò che sembrava solo un gioco crudele del destino si trasforma presto in qualcosa di impossibile da controllare: quel corpo di legno, nutrito di attenzioni e desiderio, prende vita. Mangia, cresce, reclama amore e spazio, fino a diventare una creatura divorante e incontrollabile. La maternità tanto sognata si tramuta in incubo, e quella fame innocente si rivela una fame mostruosa, che divora tutto ciò che incontra, comprese le persone. Intanto una bambina del palazzo, Alzbetka, legge in un libro di favole la leggenda di Otesánek – il bambino che non smette mai di mangiare – e inizia a sospettare che il figlio dei due coniugi sia proprio il mostro della fiaba.

Svankmajer racconta, con il suo personalissimo stile, le paure e le angosce legate alla maternità attraverso una favola surreale saldamente ancorata alla realtà. In Otesánek, il desiderio umano, la genitorialità mancata e la voracità consumistica si intrecciano in immagini surreali e grottesche, talvolta persino buffe. Pensiamo alle sequenze iniziali in cui il protagonista vede bambini, mamme panciute e carrozzine ovunque, o a quella in cui i neonati vengono venduti al mercato come pesci. Sono intuizioni geniali che segnano il tratto distintivo di un autore che fin dagli anni sessanta, con i suoi cortometraggi, ha dato vita alle sue visionarie opere d'avanguardia animate. Terminato il film, mi sono voluto vedere su YouTube alcuni suoi corti e ho realizzato quanto anche David Lynch, nei suoi primi cortometraggi, abbia probabilmente tratto ispirazione proprio da lui. In Otesánek, in una sorta di staffetta artistica e autoriale, il legame con il primo Lynch, quello di Eraserhead è evidente. Svankmajer raccoglie e rielabora l’inquietudine domestica, sostituendo alla paura della paternità la brama ossessiva di maternità. Il lamento lancinante del bambino-mostro di Lynch diventa nel film ceco sintomo di voracità, amplificata dalle surreali pubblicità – alcune tratte dai corti del regista – che assumono così il ruolo di critica al consumismo borghese.

In Otesánek un ruolo centrale è affidato alla giovane Alzbetka, la bambina tormentata dal vecchio pedofilo sulle scale. Forse la vera protagonista del film, Alzbetka trova nel mostro una risposta alla sua solitudine e diventando il tramite tra fiaba e realtà, intuisce sin dall’inizio la vera natura di Otík. È l’unica a vedere chiaramente ciò che accade, mostrando quella capacità tipica dei bambini di osservare il mondo in modo puro, senza essere influenzati dalle paure e dalle ossessioni degli adulti.

Tra dramma, commedia nera, satira sociale e visioni terrificanti, Otesánek è una fiaba per adulti ricca di momenti grotteschi e umorismo nero surreale, senza mai risultare noiosa nonostante un ritmo che per alcuni potrebbe apparire lento. La combinazione di matericità, stop-motion, attori reali, animazione pittorica e dettagli surreali crea un’esperienza intensa, capace di inquietare, affascinare e divertire allo stesso tempo.

Dopo aver visto Otesánek, mi è venuta voglia di rivedere Alice e recuperare il suo Faust. Per chi ama il cinema weird, come me, Jan Svankmajer resta un autore unico, geniale, da scoprire e riscoprire senza esitazione.

Film

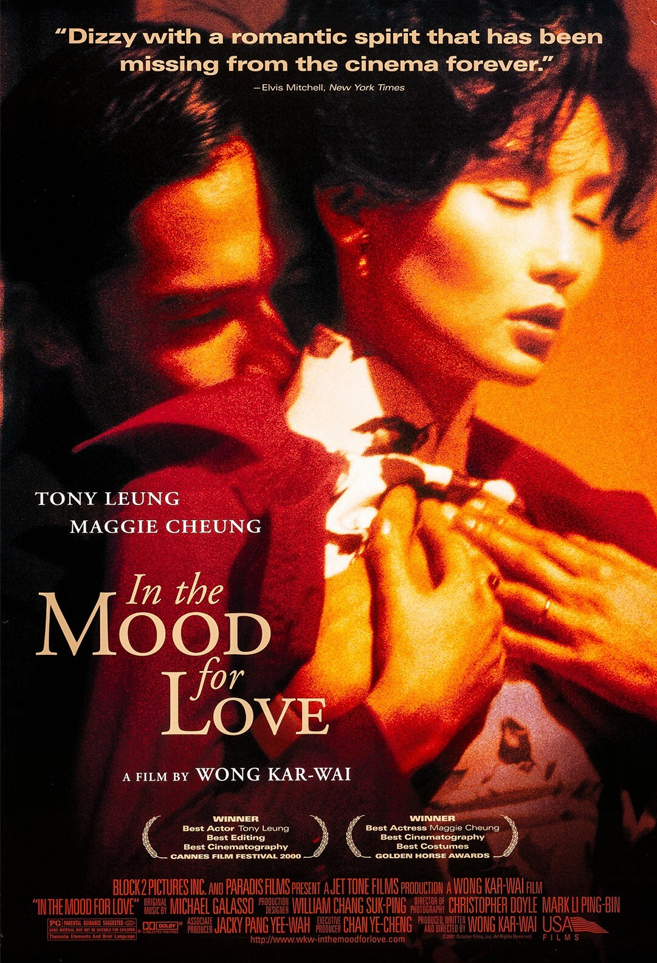

In the Mood for Love

di Wong Kar-wai

L’amore più intenso, almeno al cinema, è spesso quello che non si consuma. Quello fatto di sguardi, silenzi, gesti trattenuti. Pensiamo a L’età dell’innocenza, Lost in Translation, al recente Past Lives e, naturalmente, a In the Mood for Love — un film che ha riscritto le regole del romanticismo sullo schermo e che ancora oggi è considerato uno dei capolavori del genere.

Diretto dal regista hongkonghese Wong Kar-wai, In the Mood for Love racconta la storia d’amore trattenuta tra un uomo e una donna vittime dell’infedeltà dei rispettivi coniugi.

Hong Kong, 1962. Il signor Chow (Tony Leung) e la signora Chan (Maggie Cheung) si trasferiscono lo stesso giorno in due appartamenti adiacenti. I rispettivi coniugi sono spesso assenti per lavoro e i due si ritrovano sempre più spesso a condividere piccoli momenti quotidiani. Quando scoprono che i loro partner li stanno tradendo l’uno con l’altro, nasce tra loro un legame silenzioso, profondo, fatto di empatia e dolore condiviso. Ma entrambi decidono di non ripetere lo stesso errore, di non cedere alla tentazione, trattenendo i sentimenti e lasciando che l’amore resti sospeso.

Malinconico, struggente, elegantissimo, il film esplora il confine tra sensualità e castità, tra ciò che si dice e ciò che resta inespresso. La tensione tra i protagonisti vive nei gesti mancati, negli sguardi rubati, nei dialoghi interrotti. Un desiderio impalpabile, reso ancora più seducente da un’estetica impeccabile e da una regia che cattura due corpi che si sfiorano senza mai toccarsi.

La narrazione si affida a movimenti di macchina lenti, primi piani intimi, inquadrature che spiano i personaggi da angoli nascosti o spazi angusti. Maggie Cheung attraversa il film con grazia magnetica, avvolta nei suoi cheongsam impeccabili, troppo eleganti per una semplice passeggiata. Ogni suo gesto è incorniciato dalla fotografia sognante di Christopher Doyle, fatta di luci soffuse, cromie calde e contorni sfumati. Spesso la vediamo di spalle, o riflessa in uno specchio, come se la macchina da presa cercasse invano di trattenerla.

Accanto a lei, Tony Leung — premiato a Cannes nel 2000 — è misurato, trattenuto, sempre con i capelli perfettamente impomatati. La sua interpretazione si nutre di silenzi e dettagli minimi, una tristezza sommessa che si insinua scena dopo scena.

I due protagonisti, che abitano in un appartamento condiviso, si muovono sotto lo sguardo opprimente dei locatori, in una città che sembra sempre pronta a giudicare. È come se dovessero essere loro a espiare le colpe dei rispettivi coniugi, che non vediamo mai in volto e restano fuori campo, ridotti a voci e oggetti dimenticati.

La colonna sonora ha un ruolo centrale, spesso protagonista. Il tema ricorrente di "Yumeji’s Theme" accompagna i loro movimenti rallentati, trasformando ogni scena in un rituale dolente. I brani di Nat King Cole aggiungono sensualità e struggimento, rendendo la tensione emotiva quasi tangibile.

Il film è una riflessione sottile sul desiderio, sull’amore impossibile e sulla fragilità dei legami umani. Non tutte le storie devono compiersi per essere autentiche. A volte è proprio nell’incompiutezza che l’amore diventa eterno.

Film

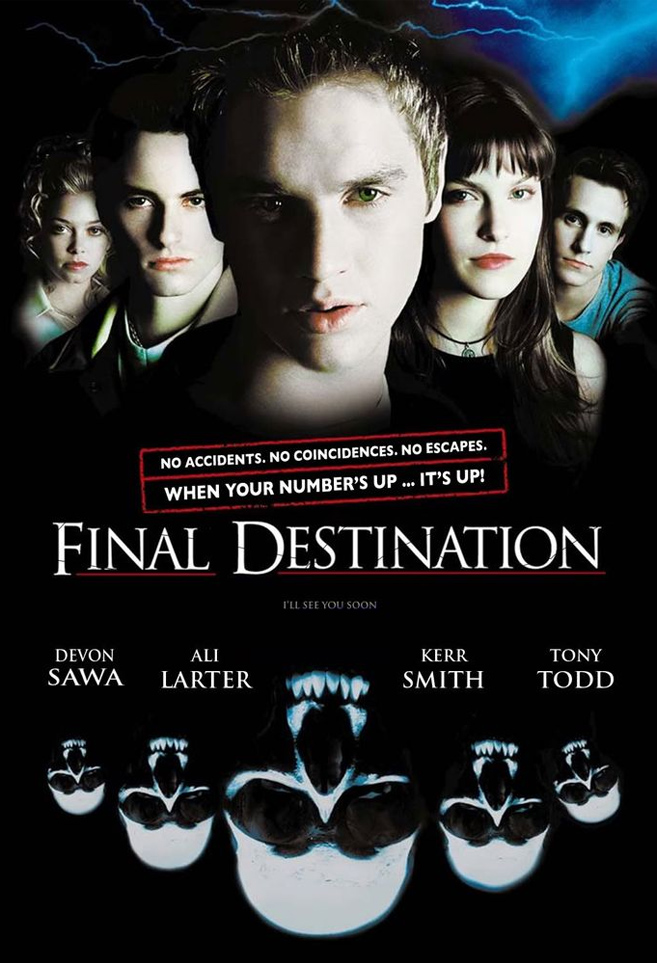

Final Destination

di James Wong

La morte. Nel cinema è stata rappresentata in diverse forme. Austera e filosofica ne Il settimo sigillo di Bergman, grottesca e sarcastica ne Il senso della vita, affascinante e seduttiva in Vi presento Joe Black.

In Final Destination, film del 2000 diretto da James Wong, la Morte si reinventa diventando una presenza invisibile che non ha volto né voce, una forza astratta che attraverso coincidenze, oggetti quotidiani e piccoli dettagli si riprende ciò che le è stato sottratto.

La storia ha per protagonista Alex, un liceale in partenza con i suoi compagni di classe per una gita a Parigi. Poco prima del decollo viene colto da una visione agghiacciante, l’aereo esploderà in volo. In preda al panico, viene fatto scendere insieme ad alcuni compagni e a un’insegnante. Pochi minuti dopo l’incubo si avvera, l’aereo esplode davvero, proprio come aveva previsto.

Ma la vera minaccia deve ancora rivelarsi. I superstiti scoprono presto di non essere affatto al sicuro. Uno dopo l’altro iniziano a morire in circostanze bizzarre e inquietanti, come se un disegno invisibile stesse rimettendo le cose al loro posto.

Alex intuisce che la Morte ha un piano, e che sfuggirle una volta non basta.

Final Destination nasce da un’idea di Jeffrey Reddick, inizialmente pensata per un episodio mai realizzato di X-Files. Il progetto viene poi trasformato in un film dalla New Line Cinema, con la sceneggiatura firmata da James Wong e Glen Morgan, volti noti proprio della serie di Chris Carter.

Rivedendolo oggi, il film porta addosso tutti i segni del tempo. Ingenuità narrative, un cast acerbo formato da giovani attori pescati dalle serie televisive dell’epoca, e una struttura che ricalca in pieno gli stereotipi del teen-horror di fine anni novanta. Ma l’intuizione alla base resta originale e dirompente. Togliere di mezzo il killer mascherato per affidare la strage alla morte stessa, trasformata in una presenza invisibile ma implacabile, capace di costruire incidenti come trappole a orologeria. È lo slasher che diventa soprannaturale.

Nel panorama horror post-Scream, ormai in fase calante, Final Destination cambia le regole: non importa chi uccide, ma quando e come. Il film gioca sull’attesa e sull’ingegno delle morti, restituendo una buona tensione (soprattutto nei primi quindici minuti) per poi intrattenere grazie all’inventiva della morte improvvisa, efferata e, in un certo qual modo, divertente – quella dell’insegnante resta tra le più memorabili per ironia e costruzione.

E se pensiamo che questo è solo il primo capitolo di una lunga saga (proprio in questi giorni è uscito il sesto), vuol dire che l’idea in fin dei conti non era per niente male. Una struttura semplice ma solida, capace di rinnovarsi restando fedele a un concept forte, che ha saputo parlare al pubblico giusto nel momento giusto.

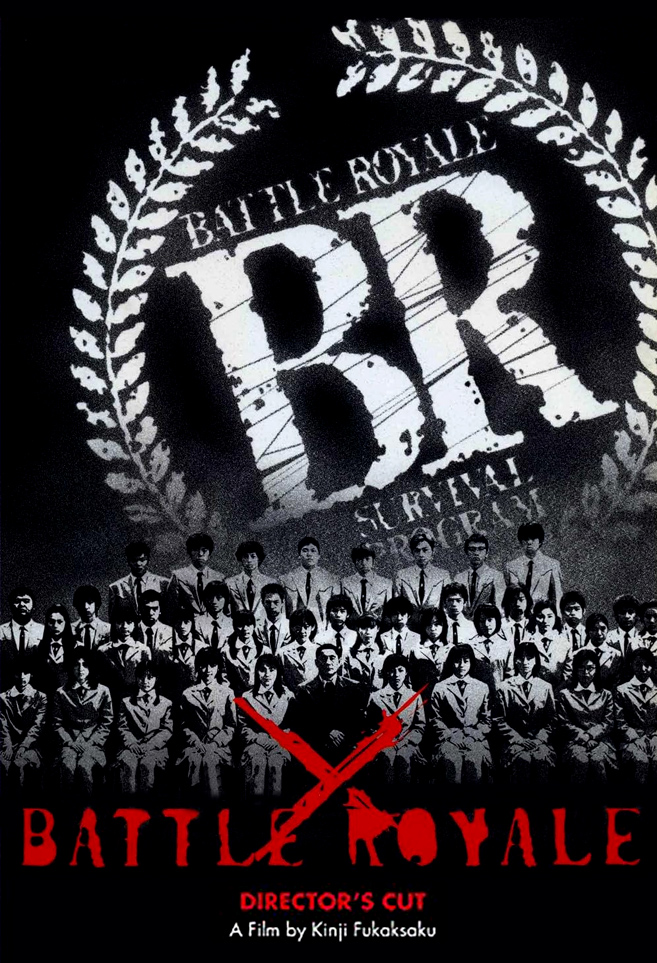

Battle Royale

di Kinji Fukasaku

Uscito nel 2000 e diretto da Kinji Fukasaku, Battle Royale è un cult generazionale che, tra polemiche e censure, si è affermato come uno dei film più controversi e chiacchierati dell'inizio del nuovo millennio. Tratto dal romanzo omonimo di Koshun Takami, è un’opera feroce, beffarda e assolutamente politically scorrect, che ha lasciato un’impronta profonda nel cinema giapponese e mondiale, influenzando registi come Quentin Tarantino e anticipando fenomeni come Hunger Games e Squid Game. Osteggiato e censurato in patria, a causa della sua estrema violenza e dei contenuti controversi, in Italia non ha mai avuto una distribuzione cinematografica. All'epoca il film circolava grazie al passaparola e alla nascente pirateria digitale, alimentando un’aura di culto tra cinefili e appassionati. Solo qualche anno più tardi venne distribuito nel mercato home video. Mi pare che non sia mai stato proiettato in sala, se non in qualche rassegna dedicata al cinema giapponese. Attualmente è disponibile su Prime Video, all’interno del canale CG Collection.

In un futuro prossimo, in un paese asiatico non meglio definito, il governo vara una legge brutale per contrastare la dilagante delinquenza giovanile. Ogni anno, una classe di studenti delle superiori viene scelta a sorte per partecipare al "Programma", un crudele gioco di sopravvivenza noto come Battle Royale. Con l’inganno, durante una gita scolastica, un’intera classe viene narcotizzata e trasportata su un’isola deserta. Al loro risveglio, i ragazzi si ritrovano con un collare esplosivo al collo e vengono accolti dal loro ex insegnante (interpretato da Takeshi Kitano) che, supportato da un’unità militare, li informa che hanno tre giorni per eliminarsi a vicenda. Solo uno di loro potrà sopravvivere e fare ritorno a casa. Se allo scadere del tempo ci saranno più sopravvissuti, tutti verranno giustiziati.

Sconcertati e presi dal panico, i compagni di classe ricevono uno zaino con un kit di sopravvivenza e un’arma diversa per ciascuno. Da quel momento, diventano nemici mortali, costretti a uccidersi l’un l’altro per sperare di sopravvivere.

In Battle Royale ci sono 42 studenti – 21 ragazzi e 21 ragazze – costretti a partecipare a una sorta di reality show mortale. Alcuni dei ragazzi sono ben delineati attraverso brevi flashback che ne approfondiscono le motivazioni, le paure, le relazioni. Ogni morte è accompagnata da una didascalia con il nome del concorrente eliminato e il numero dei superstiti rimasti, scandendo il ritmo del massacro con precisione matematica.

Kinji Fukasaku firma un film violento, grottesco e ipercinetico, una via di mezzo tra Il signore delle mosche e un manga splatter anni novanta. La sua critica alla società giapponese è velenosa e diretta. Gli adulti hanno rinunciato a comprendere la gioventù e hanno deciso di gestirla con il terrore. Il “Programma” è una distorsione del sistema educativo, dove l'autorità diventa punizione e la scuola un campo di battaglia. Le dinamiche tra i personaggi – amicizie, rivalità, tradimenti – emergono in un contesto sempre più disperato. Il film mantiene un buon livello di tensione e alterna momenti di pura adrenalina ad altri più stucchevoli (vedi le dichiarazioni d'amore in punto di morte). Certo, qua e là si sfiora l’assurdo – ragazzi che camminano con un'ascia in testa oppure con sei proiettili in corpo – ma d'altronde Battle Royale è una sorta di pulp distopico che non nasconde la sua vera natura. Takeshi Kitano è perfetto nel ruolo del professore borderline. Il suo personaggio è ambiguo, stanco, distaccato, ma mai del tutto privo di umanità. È l’incarnazione di un’autorità che non guida, ma osserva e punisce.

Nel finale il film inciampa un po’ in un moralismo posticcio e si lascia dietro qualche buco di sceneggiatura, ma resta comunque un cultone irriverente e brutale, capace di trasformare l’angoscia adolescenziale in una vera e propria guerra generazionale.

Nel 2003 è uscito il seguito, Battle Royale II: Requiem, diretto inizialmente da Kinji Fukasaku ma completato dal figlio Kenta Fukasaku dopo la morte del padre durante le riprese.

Esiste anche una versione manga di Masayuki Taguci pubblicata tra il 2000 e il 2005 in quindici volumi, che però mi dicono essere assai discutibile.

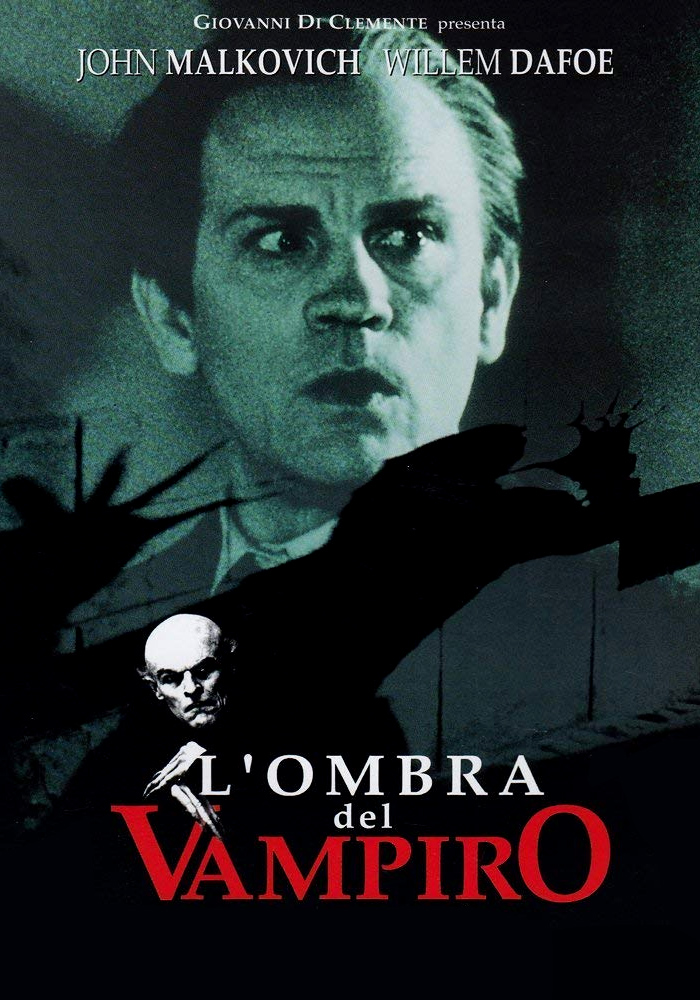

L'Ombra del vampiro

di E. Elias Merhige

L'ombra del vampiro (Shadow of the vampire) è un film del 2000 diretto da E. Elias Merhige. Il film è un tributo alla memoria di Friedrich Wilhelm Murnau e racconta, in chiave fantastica e romanzata, il dietro le quinte del film Nosferatu del 1922.

Partendo dalla leggenda che Max Schreck fosse in realtà un vero vampiro ingaggiato da Murnau per interpretare il conte Orlok - ovviamente Schreck era un attore di teatro che recitò in diversi film dell'epoca - Merhige imbastisce una suggestiva reinterpretazione della creazione cinematografica del capolavoro del cinema horror.

In Germania, nel 1921, il regista Friedrich Wilhelm Murnau (John Malkovich) sta girando "Nosferatu il vampiro", l'adattamento non autorizzato del romanzo "Dracula" di Bram Stroker. Determinato a rendere il suo film il più autentico possibile, Murnau decide di ingaggiare un vero vampiro di nome Max Schreck (interpretato da Willem Dafoe), il cui strano comportamento viene giustificato alla troupe con il fatto che l'attore ha l'abitudine di entrare nel personaggio applicando il metodo Stanislavskij. Quando la troupe cinematografica si trasferisce in Cecoslovacchia per girare gli esterni, i comportamenti di Schreck si fanno sempre più inquietanti e spaventosi con Murnau che cerca di tenere tutto sotto controllo pronto ad accettare terribili compromessi pur di vedere realizzata la sua opera.

Film horror meta-cinematografico che esasperando le leggenda dietro l'attore che interpreta il conte Orlok fornisce una visione personale sulla figura di Murnau raffigurato come un uomo dispotico e ossessionato dalla propria arte.

Pellicola interessante che da un lato strizza l'occhio al cinefilo più incallito (ottime le ricostruzioni delle inquadrature originali di Nosferatu), e dall'altro cerca di intrattenere con ironia, un buon ritmo ma senza troppi scossoni, perdendo un po' di smalto nel finale che risulta inevitabilmente prevedibile.

Grande intepretazione di Willem Dafoe (uno dei miei attori preferiti di sempre).