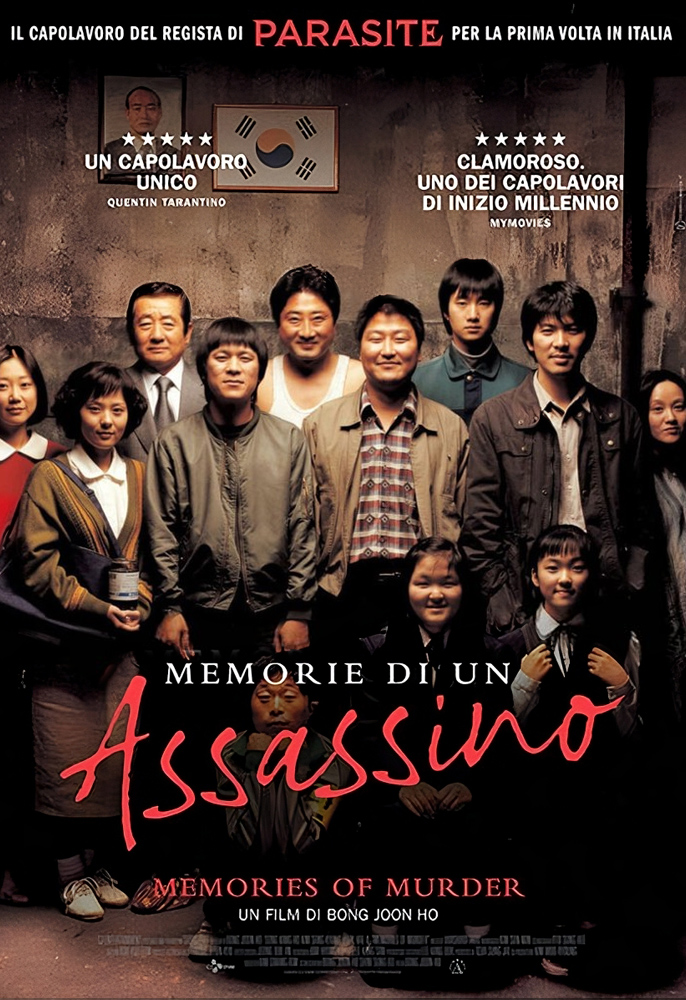

Memorie di un assassino

di Bong Joon-ho

Memorie di un assassino (Memories of Murder) è il secondo lungometraggio di Bong Joon-ho, regista sudcoreano che ha conquistato il pubblico internazionale con film come The Host, il distopico Snowpiercer e soprattutto Parasite, vincitore dell’Oscar per il miglior film.

Ispirato ai crimini del primo serial killer conosciuto nella storia della Corea del Sud, il film è stato distribuito in patria nel 2003, ottenendo un ampio consenso di critica e pubblico. In Italia, invece, è arrivato solo quattro anni più tardi, direttamente in home video, per poi essere riproposto al cinema nel 2020 grazie al successo di Parasite.

Al di là dell'ennesima storpiatura italiana del titolo originale — Memorie di un assassino è ben diverso da Memorie di un omicidio — il film è ambientato negli anni ottanta, in un piccolo paese di provincia della Corea del Sud, dove si indaga su una serie di omicidi di donne, ritrovate legate e strangolate con la loro stessa biancheria, uccise probabilmente dalla stessa mano. Il detective locale Park Doo-man (Song Kang-ho) e il collega Cho Yong-gu, sono più abituati a pestaggi e confessioni estorte che a vere indagini, e presto si rendono conto di trovarsi di fronte a qualcosa di più grande di loro. Da Seoul arriva il più metodico e razionale Seo Tae-yoon (Kim Sang-kyung), pronto a dare una mano nell'indagine, ma ben presto anche lui viene travolto dall’incapacità della polizia e dalla frustrazione dell’impotenza, finendo per adottare la stessa violenza dei colleghi pur di far confessare l'uomo che sospetta essere il serial killer.

Bong Joon-ho costruisce un thriller cupo e stratificato, in cui la tensione non deriva solo dalla caccia all'assassino, ma anche dall’incapacità delle istituzioni di far fronte all’orrore. La polizia di provincia, incapace di risolvere il caso, appare inadeguata, arruffona e, soprattutto, violenta. L’investigatore che arriva da Seoul, con l’aspettativa di mettere ordine, si rivela ugualmente impotente. Il regista coreano, piuttosto che concentrarsi sul serial killer e sulle ipotesi relative alla sua identità, preferisce compiere una profonda critica sociale — nel periodo storico in cui è ambientato il film la Corea del Sud si trovava sotto dittatura — esplorando le fragilità, ma anche la tenacia, dei suoi personaggi, sullo sfondo di una Corea deprimente e desolata, fatta di campi fangosi, baracche e locande fumose.

Il finale irrisolto di Memorie di un assassino probabilmente scontenterà il giallista più incallito, ma, dato che non siamo a Hollywood bensì in Corea, alla fine risulta non solo credibile, ma anche spiazzante.

Ottimo.

Lost in Translation

di Sofia Coppola

Lost in Translation è la seconda opera da regista di Sofia Coppola, successiva al brillante esordio con Il giardino delle vergini suicide. Una storia di due solitudini che si incontrano e si sfiorano, sullo sfondo di una Tokyo caotica e alienante, dove l’incomunicabilità diventa il linguaggio universale dei sentimenti inespressi. L’ho rivisto di recente, ed è incredibile come questo film, a più di vent’anni dalla sua uscita, sia ancora in grado di emozionarmi.

La trama è semplice. Bob Harris, una star del cinema ultracinquantenne in declino (un memorabile Bill Murray), si trova a Tokyo per girare uno spot pubblicitario per un whisky locale. Il suo soggiorno, privo di stimoli e caratterizzato da lunghe serate vuote in un lussuoso ma alienante hotel, lo porta a incontrare Charlotte (Scarlett Johansson), una giovane donna che accompagna il marito fotografo, assente e preso dal lavoro. Tra i due nasce un’amicizia che si trasforma in una connessione profonda, basata non tanto sulle parole, quanto sugli sguardi, i gesti e la comune sensazione di isolamento.

Avendo avuto la fortuna di visitare il Giappone ormai parecchi anni fa, rivedere Lost in Translation mi ha riportato alla mente una miriade di ricordi legati a quell’esperienza. La sensazione di essere immerso in un mondo così diverso, dove ogni dettaglio sembra affascinante e alieno al tempo stesso, è qualcosa che ho rivissuto con grande intensità. Sofia Coppola, che ha dichiarato di essersi sentita disorientata la prima volta a Tokyo, riesce a tratteggiare perfettamente questo spaesamento. Le luci al neon, le strade affollate, le sale giochi rumorose e i templi di Kyoto fanno da cornice a una storia che si sviluppa senza bisogno di grandi eventi o dialoghi espliciti. I due protagonisti, stranieri in un paese dalla cultura distante e dalla lingua incomprensibile, non cercano nemmeno di capire fino in fondo ciò che li circonda. Le passeggiate di Charlotte nei giardini e nei templi, osservate con una distratta curiosità, rappresentano perfettamente questa alienazione, che non è solo geografica, ma anche emotiva. Questo atteggiamento, da parte di una certa critica, è stato letto come una forma di superficialità tipica di una mentalità americana, diffidente e incapace di avvicinarsi a una cultura che non comprende. In realtà, almeno per come la vedo io, credo che questa distacco non sia altro che il riflesso dello spaesamento interiore e del profondo senso di smarrimento dei due protagonisti.

Bill Murray ci regala una grande performance, tra il comico e il tragico, con un’ironia che emerge in scene come quella in cui è alle prese con il regista giapponese dello spot. Scarlett Johansson, allora appena ventenne, è di una bellezza semplice e disarmante, capace di trasmettere la vulnerabilità e il disagio del suo personaggio con incredibile intensità. La relazione tra Bob e Charlotte è una storia d’amore sospesa, fatta di gesti minimi e dolci malinconie. Non ci sono baci appassionati né dichiarazioni d’amore, ma piccoli momenti che restano impressi, come quando i due cantano insieme al karaoke, si ritrovano nel letto insieme mantenendo la giusta distanza che non impedisce però una tenera intimità, e sopratutto nell'iconica scena dell'addio finale in cui Bill Murray abbraccia Scarlett Johansson e le sussurra teneramente la frase all'orecchio che rimarrà per sempre un mistero per noi. Una scena che si svolge sulle note di Just Like Honey dei Jesus and Mary Chain, che, insieme agli altri brani della colonna sonora, firmata da artisti come Air, My Bloody Valentine e Squarepusher, rende il film ancora più indimenticabile.

Lost in Translation, insieme a Eternal Sunshine of the Spotless Mind, rimane uno dei film romantici a cui sono più legato. Entrambi hanno vinto l’Oscar per la miglior sceneggiatura, mentre in Italia vengono accomunati per avere ricevuto dei titoli completamente fuori luogo. "L'amore Tradotto" per il film della Coppola non è certo meno imbarazzante di quello scelto per il film di Gondry.

Lost in Translation non è solo una storia d’amore mai consumata, ma il malinconico incontro tra due solitudini che si comprendono, si sfiorano e infine si lasciano andare al loro destino. Non è un capolavoro ma un film a cui sono molto affezionato.