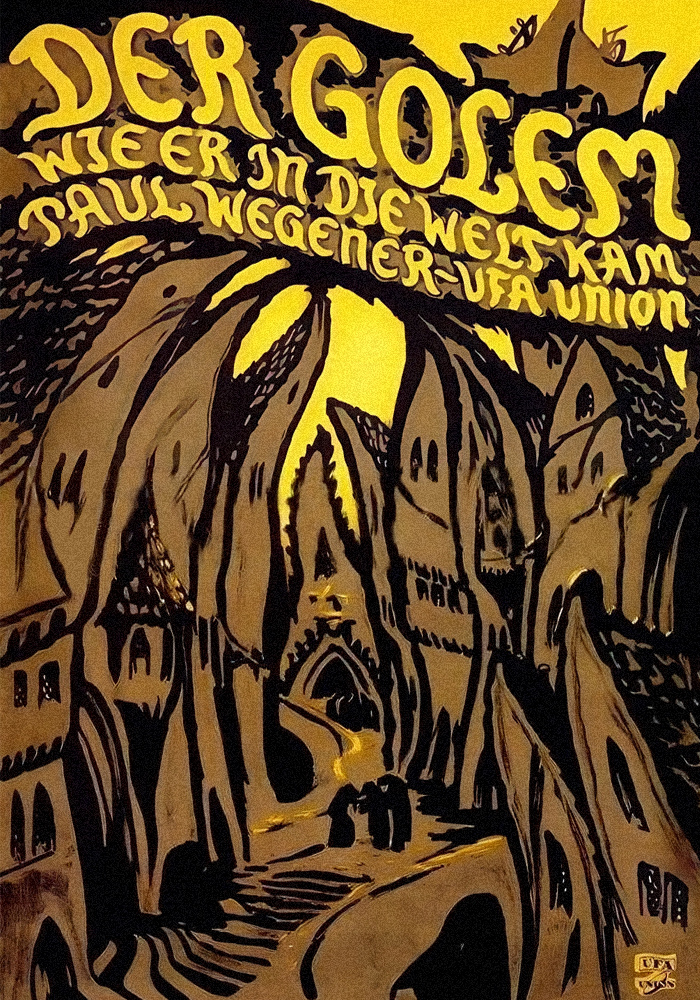

Il Golem - Come venne al mondo

di Paul Wegener, Carl Boese

"Il Golem - Come venne al mondo" (Der Golem, wie er in die Welt kam) è un classico del cinema espressionista tedesco, corrente artistica che ha segnato profondamente la storia del cinema con capolavori quali "Il gabinetto del Dottor Caligari" e "Nosferatu".

Liberamente tratto dal romanzo di Gustav Meyrink del 1915 che riadatta il mito del Golem del folklore ebraico, il film ha una storia assai particolare dal momento che non è il primo a essere stato realizzato da Paul Wegener. Appassionato di storie fantastiche e mitiche, Wegener, attore, regista e sceneggiatore, realizzò una serie di film interpretando personalmente la creatura leggendaria del Golem. Il primo film, co-diretto con Henrik Galeen, è del 1915 e narra la storia di un antiquario che scopre e riporta in vita la creatura di fango, scatenando il caos. Nonostante il grande successo la pellicola è andata perduta. Due anni più tardi, ci riprovò con "Il Golem e la Danzatrice", un film dai toni più comici rispetto al precedente. Anche di questo film non è rimasto traccia. Infine nel 1920, insieme al regista Carl Boese, realizzò "Il Golem - Come venne al mondo", film che racconta la creazione del Golem da parte del rabbino Löw (potremmo considerarlo il primo prequel della storia del cinema). Questa è l'unica pellicola sopravissuta fino ai giorni nostri ed è, ovviamente, quella che ho visto.

La storia si svolge nel ghetto ebraico di Praga nel XV secolo, dove il rabbino Löw crea una figura di argilla conosciuta come il Golem per proteggere la comunità ebraica dalle persecuzioni. Utilizzando antichi incantesimi e la magia cabalistica, il rabbino riesce a dare vita al Golem, una creatura dall'aspetto imponente e terrificante, con l'intento di difendere il suo popolo. Tuttavia, quando la figlia del rabbino (Lyda Salmonova) lo respinge, il Golem sfugge al controllo del suo creatore, portando a conseguenze inaspettate e tragiche.

Il film si contradistingue per la grande tecnica (la scena dell'evocazione di Astaroh così come le scene con la folla sono magistrali), le originali scenografie di Hans Poelzig (che ricostruisce Praga con vicoli distorti e un groviglio di case allungate) e la suggestiva fotografia di Karl Freund (che utilizzando giochi di luce e ombra enfatizza il dramma e il mistero della storia). Quest'ultimo, dopo che avrà prestato la sue capacità in un capolavoro come "Metropolis" di Lang, insieme a tanti altri registi e tecnici tedeschi, approderà negli Stati Uniti contribuendo non poco al cinema horror americano della Universal. Non è un caso che il tema del mostro che si ribella al suo creatore presente nel Golem verrà esplorato e ampliato nel "Frankenstein" di Whale. Paul Wegener, invece, si dedicò esclusivanente alla recitazione preferendo abbandonare il personaggio del Golem. Pare che l'attore tedesco di si sia così immedesimato nella parte del gigante di argilla che quando tornò nei vicoli di Praga la gente si scansava spaventandosi della sua imponente presenza.

Film

Il gabinetto del Dottor Caligari

di Robert Wiene

Il Gabinetto del Dottor Caligari diretto da Robert Wiene nel 1920, è considerato un capolavoro assoluto del cinema espressionista tedesco e una pietra miliare nella storia del cinema horror. Stiamo parlando di un opera immensa e imprescindibile che ogni cinefilo che si rispetti dovrebbe vedere almeno una volta nella propria vita.

Il film racconta la storia di Francis, che narra a un uomo anziano gli inquietanti eventi avvenuti nella cittadina tedesca di Holstenwall. Durante la fiera che si tiene ogni anno in città, un losco e ambiguo personaggio chiamato il Dottor Caligari (Werner Krauss) esibisce al pubblico il suo sonnambulo Cesare (Conrad Veidt), un giovane emaciato dal volto pallido capace, una volta svegliato, di rivelare il passato e il futuro di qualsiasi persona. Francis e un suo amico assistono allo spettacolo durante il quale Cesare predice all'amico di Francis che morirà entro il mattino seguente, fatto che poi accade. Da quel momento la cittadina tedesca è sconvolta da una serie di misteriosi delitti perpetuati proprio dall'inquietante sonnambulo controllato da Caligari. Quest'ultimo si scoprirà essere il direttore di un ospedale psichiatrico che si diletta a eseguire esperimenti sui propri pazienti utilizzando delle tecniche ipnotiche. Non tutto però è come sembra e un colpo di scena nel finale rivela che gli eventi potrebbero essere il frutto della mente disturbata del narratore.

La pellicola di Wiene dopo più di un secolo conserva intatto il suo fascino visivo. Probabilmente, insieme alla forte ambiguità della storia, è proprio l'estetica uno degli elementi più distintivi di questo film. Le scenografie distorte, gli angoli acuti e le ombre pronunciate creano un'atmosfera surreale e onirica, che riflette il tumulto psicologico dei personaggi, il cui trucco pesante e la loro forte gesticolazione, amplifica quel senso di inquietudine e mistero che pervade l'intera pellicola. Manifesto dello stile espressionista che nella Germania degli anni venti del secolo scorso si sviluppò come reazione alle turbolenze sociali e politiche dell'epoca, il film esplora i temi della paranoia, dell'alienazione e della manipolazione mentale e può essere visto come una metafora della sottomissione cieca del popolo tedesco all'autorità. Alcuni critici vedono nel personaggio del Dottor Caligari una rappresentazione del potere dittatoriale che stava avanzando e che da lì a poco avrebbe preso il potere con le conseguenze che tutti conosciamo.

Tralasciando l'aspetto politico quello che più colpisce di questa pellicola è la sua forza visionaria. Le scene sono come dei quadri bidimensionali in cui i personaggi si muovono in una scenografia deformata, spigolosa e irreale all'interno di stanze e ambienti dalle finestre oblique e oggetti sproporzionati oppure in esterni dalla prospettiva falsata e dall'architettura innaturale e contorta. Nel film realtà e apparenza, verità e inganno si intrecciano al punto da non diventare più distinguibili e la scenografia non fa altro che esprimere in modo magistrale il mondo interiore di un folle.

Film visionario e terribilmente attuale che, nonostante sia stato realizzato oltre un secolo fa, è riuscito a influenzare profondamente il cinema moderno, definendo nuovi standard narrativi e stilistici e aprendo la strada al genere horror psicologico e gotico. Il sonnambulo di Wiene, ad esempio - personaggio tragico e affascinante dall'estetica dark post-punk (movimento che si svilupperà sessant'anni più tardi) - è stato un evidente fonte di ispirazione per Tim Burton nel creare il suo Edward Mani di Forbice.

Il "gabinetto del Dottor Caligari" è del 1920, quindi è un film muto e in bianco e nero, che nel corso degli anni è stato più volte restaurato. Si può recuperare - anche su YouTube - in diverse versioni colorate o con differenti colonne sonore. Per chi non lo ha ancora visto e non è avvezzo ai film d'epoca consiglio di sgombrare la mente e con pazienza di immedesimarsi al contesto storico e culturale del periodo. Tenete conto che le espressioni facciali e il linguaggio del corpo degli attori era molto più pronunciato rispetto ai film sonori e questa forte caratterizzazione ai giorni d'oggi potrebbe risultare quasi ridicola.

Mente aperta e attenzione ai particolari e all'estetica.